В России и Казахстане 3 страница

при этом он пресекает самостоятельную политическую активность ее радикальных фракций, — но не мешает им предаваться разработке, а отчасти и пропаганде проектов создания этнонационально-го государства, заимствует некоторые их практические предложения и смотрит сквозь пальцы на «коренизацию» властной вертикали (если не прямо ее инициировал). Благодаря этому значительная часть башкирской молодежи ощущает себя более уверенно, чем русские, оттесняемые на роли технических специалистов и простых исполнителей. Что касается татар, то они еще в советские времена испытали на себе политику ассимиляции, исподволь проводившуюся в Башкирии 42. По-видимому, они в какой-то мере приспособились к ней и потому реагируют на башкирский национализм менее остро, чем русские. Кроме того, не следует забывать, что собственно татарский национализм доктринально более разработан и имеет больший политический опыт, чем башкирский, а Татарстан — лидер среди республик России по степени обособления от Москвы. Поэтому татары, страдая от национализма, в нем же видят средство самозащиты. Это двойственное положение и вынуждает их воспринимать национализм как нечто неизбежное.

В Казахстане у русских преобладают представления о национализме как об идеале, действии и отношении: подавляющее большинство их ответов приходится на первую, вторую и четвертую группы. Кроме того, у них высока доля ответов с использованием однозначно негативных определений. Главное различие между русскими из Петропавловска и из Усть-Каменогорска заключается в том, что в первом городе в ответах молодежи с большим отрывом лидируют определения национализма как представления о должном / идеологии, тогда как во втором почти столь же ярко выраженным лидером оказываются определения национализма как негативного отношения / ксенофобии. Таким образом, для Петропавловска характерно несколько более «политическое» восприятие национализма местными молодыми русскими, а для Усть-Каменогорска — более «бытовое». Однако в обоих городах суммарная встречаемость у молодых русских представлений о национализме как идеологии, политическом проекте и политике — наивысшая. Это отражает давление государственного этнонационализма на их

|

|

|

жизнь в Казахстане: отрицание или принижение культурного вклада русских, последовательную «коренизацию» кадров, сокращение доступа нетитульной молодежи к высшему образованию и т. д.43

Более позитивное восприятие национализма наблюдается у казахской молодежи. Доказательством тому служат значительно более высокие, чем у русских, удельные веса ответов, в которых использовались аутичные определения третьей и пятой групп. Но одновременно молодым казахам свойственно негативное восприятие национализма как средства ущемления человека определенной национальности. У них оно лишь немногим слабее, чем у русских,— в особенности, если учесть, что в определениях седьмой группы, куда более активно использованных казахами, чем русскими, национализм с явным неодобрением приравнивается к расизму. В этом специфическом оттенке восприятия — намек на то, что, сталкиваясь с уверенностью русских в их этнокультурном превосходстве, казахи интерпретируют ее как уверенность в расовом превосходстве.

|

|

|

Приоритеты самоидентификации

Восприятие национализма молодежью позволяет установить силу его влияния на младшие поколения в России и Казахстане лишь до известных пределов. В сфере восприятия установка на отвержение или принятие того или иного явления более устойчива, чем любой вариант рационального истолкования делаемого выбора. Как минимум, это справедливо по отношению к восприятию национализма в бывшем СССР. Даже когда кто-то пытается подойти к национализму беспристрастным образом, начинать все равно приходится с неприятной констатации того факта, что предмет размышлений пользуется дурной репутацией, что ему принято приписывать прямо-таки инфернальные качества. Это сильно ограничивает свободу индивидуальной оценки, ибо мало кто способен полностью пренебречь широко распространенной негативной аттестацией того или иного явления. Но и в тех случаях, когда человек вырабатывает свое мнение независимо от обвинений в адрес национализма, это еще не означает, что мы имеем дело с действительно независимым мнением.

|

|

|

Позитивный образ национализма тоже может сформироваться не на основе личного опыта, а по книгам и газетам. Это тем более справедливо в отношении молодежи, чей жизненный опыт охватывает сравнительно узкий круг ситуаций.

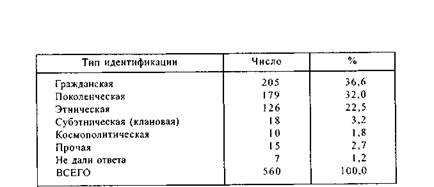

Чтобы с уверенностью судить о потенциале принятия или непринятия молодежью национализма, нужно прямые высказывания в его адрес проверить анализом некоторых других компонентов молодежного сознания. Для этого были сначала выбраны идентификационные предпочтения молодых людей. Их распределение по типам идентификаций представлено в табл. 5.

Таблица 5. Россия и Казахстан: идентификационные предпочтения респондентов

При просмотре ответов в национально-региональных контекстах отмечены следующие отличия. Ни один русский не отождествил себя со всем человечеством. Этническая идентификация русских в России и в Иркутске занимает, как и в рамках всей выборки, третье место, однако доля соответствующих ответов заметно ниже — 6,5 и 6,2 %. У русских в Башкортостане она вообще падает до 2 %, что в 4 раза меньше, чем доля вышедших здесь у русских на третье место субэтнических идентификаций. Напротив, в Калмыкии этнические предпочтения у русских выдвинулись вперед (13,2 %), на второе место после безусловно лидирующих гражданских (71,1 %), а поколенческие сместились на третье (10,5 %). Здесь же нет ни одного случая субэтнической идентификации русских. Калмыки чаще всего относили себя к людям своей национальности (46,9 % ответов) и к людям своего поколения (29,7 %), заметно реже — к

|

|

|

гражданам своей страны (14,1 %). Ответов в пользу субэтнической и космополитической идентификации у них 4,7 и 3,1 %. Башкиры, как и русские, обошлись без последнего вида идентификации; в остальном их выбор распределился так: в пользу страны — 44,4 %, в пользу поколения — 33,3 %, в пользу национальности — 14,8 % и в пользу всего человечества— 3,7 %. У татар на первом месте оказался поколенческий выбор (48,6 % ответов), процент ответов в пользу гражданской идентификации снизился до 25,7, в пользу этнической поднялся до 17,1, а космополитические предпочтения опередили субэтнические (5,7 и 2,9 %).

У русских Казахстана в целом популярность выбора в пользу поколения и национальности была наибольшей и практически одинаковой (39,8 и 39,1 %). В Петропавловске на первом месте по-коленческая идентификация (47,7 % голосов), на втором — этническая (29,5 %); в Усть-Каменогорске эти способы отождествления меняются местами и при этом разрыв между ними сокращается (44,0 и 35,7 %). Но в обоих городах и в стране гражданская идентификация русских по частоте встречаемости занимает третье место и держится на низком уровне: 15,5— 15,9%. Казахов же отличает «кучное» распределение привлекательных видов идентичности: гражданская — 32,3 % ответов, поколенческая — 29,3 % и этническая — 24,1 %. Впрочем, и между менее популярными предпочтениями общечеловеческой и жузовой идентичности разрыв небольшой — 6,9 и 5,2 %.

Суммируя эти различия, можно сделать следующие выводы. Респонденты, представляющие титульные народы, менее склонны к этнической идентификации, чем представители меньшинств. При этом у русских в России, сравнительно с казахами в Казахстане, совсем отсутствует космополитическая идентификация и сильнее выражено традиционное для них отождествление себя с государством, к которому они принадлежат. Но это должно быть государство, которое было создано русскими и в котором они играют первую скрипку. Если эти условия отсутствуют, уровень гражданской лояльности русских снижается, и гражданской идентичности они предпочитают иную. «Кучность» ответов казахов свидетельствует о том, что на групповом уровне их идентификационные предпочте-

ния еще недостаточно определились. А относительная популярность отождествлений ими себя с человечеством указывает скорее на попытку самоутверждения в глобальной системе координат, чем на действительную распространенность в их среде «граждан мира». Татары Башкортостана и тут демонстрируют адаптацию к положению «двойного» меньшинства, удерживающую их от того, чтобы поддаться искусу этнического национализма, а башкиры — уверенность в своем первенстве на уровне республики, которая позволяет им как бы не замечать свой статус меньшинства в масштабах России. Наконец, структура идентификации калмыков заставляет предположить, что, несмотря на негативное восприятие национализма, они могут живо откликнуться на националистический проект, проводимый под лозунгом защиты их этнической идентичности.

В какой мере идентификационные предпочтения молодых людей повлияют на их поведение, станет ясно, когда им придется выбирать между различными целями политического действия. Однако уже сейчас прослеживается корреляция между выбором идентичности и выбором цели. Респондентам было предложено отметить, что они считают наиболее важным: территориальную целостность страны, право народов на самоопределение или отсутствие военных конфликтов. В пользу первого политического принципа высказались 75 человек из 560, в пользу второго — 63, ситуацию мира выбрали 375 человек. Еще 20 человек отметили сразу две или три позиции, а 27 — ни одну. При парном распределении в универсальном контексте ответов на этот вопрос и на вопрос об идентификационных предпочтениях были получены любопытные результаты.

Если всего в выборке сохранение целостности страны посчитали наиболее важной задачей 13,4 % респондентов, то в группе с гражданской идентификацией — 19,0 %. Зато в этой группе оказалось куда меньше тех, кто отдал предпочтение праву народов на самоопределение: всего 6,8 % против 11,3 % в масштабах всей выборки. Более того, «граждане» дали более половины (52 %) всех вообще голосов, поданных в поддержку принципа территориальной целостности. А вот среди тех, кто полагает приоритетным принцип самоопределения, их оказалось лишь 22,2 %.

Напротив, больше всего сторонников этого принципа обеспечила

группа с преимущественно этнической самоидентификацией — 39,6 % от общего числа респондентов, высказавшихся в его пользу. В пределах самой группы такой выбор сделали 19,8 % (в пределах всей выборки — только 11,3 %). Зато принцип целостности страны был в этой группе значительно менее популярен, чем среди респондентов в целом: в ней он собрал лишь 6,8 % предпочтений.

Молодых людей с поколенческой идентификацией слабо волновали принципы целостности и самоопределения (всего по 8,9% предпочтений). Отсутствие военных конфликтов, нарушающих спокойное течение жизни и грозящих потерей безопасности и самой жизни из-за чуждых идеалов и принципов, — вот что было для них главным. Если всего по выборке приоритет мира и стабильности признали 67 % респондентов, то в группе с поколенческой идентификацией — 73,1 %. Выбор в пользу мира сделало абсолютное большинство и в двух других крупных группах. И все же влияние различий в идентификации сказалось и тут: среди респондентов с гражданской идентичностью отсутствие военных конфликтов посчитали главным 67,8 %, среди респондентов с этнической — 58,7 %.

Национализм или безопасность? Выбор молодых

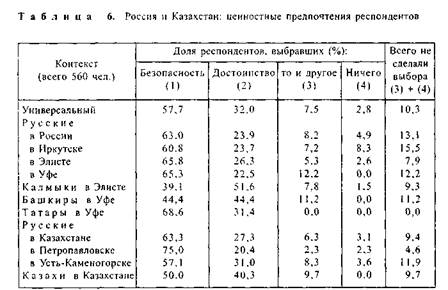

Как и во всем постсоветском пространстве, в России и Казахстане понятие «национальное» часто употребляется тогда, когда следовало бы сказать «этническое». Это означает, что когда кто-то печется о национальном достоинстве, почти наверняка он (она) имеет в виду достоинство своей этнической группы. Понимаемое таким образом национальное достоинство связывает воедино другие составляющие этнокультурной безопасности на индивидуальном и групповом уровне. Поэтому его противопоставление личной безопасности не совсем корректно. Тем не менее одно из ключевых мест в анкете занял вопрос: «Что для вас важнее — личная безопасность или национальное достоинство?» Ибо он позволял получить ответы, показывающие, соперничают ли групповые националистические ценности с представлениями о минимальной личной безопасности и не могут ли эти представления способствовать политической мобилизации молодежи национализмом.

Данные табл. 6 дают, как мне кажется, достаточную информацию для ответа на оба вопроса. Свыше половины респондентов предпочитают личную безопасность, а почти треть выбирают национальное достоинство. Резонно допустить, что те, кто сейчас делает пока еще чисто умозрительный выбор в пользу достоинства, в определенных обстоятельствах могут поставить этнокультурный аспект своей безопасности выше физического. Посчитавшие безопасность и достоинство равноценными или вообще затруднившиеся ответом (чуть больше 10 %) образуют группу отложенного самоопределения, которая в критической ситуации может разделиться по двум другим группам. Такая картина получается в универсальном контексте; посмотрим, какова она в остальных контекстах.

Тут сразу бросается в глаза сильное различие между русскими респондентами и респондентами других национальностей. Только структура предпочтений уфимских татар близка структуре предпочтений русских. Для калмыков ценность национального достоинства вообще важнее ценности личной безопасности, симпатии башкир разделились между двумя ценностями поровну, а у казахов — почти поровну. По цифрам в предпоследней колонке табл. 6 можно

сделать вывод о более четком ценностном самоопределении нерусских респондентов по сравнению с русскими: если некоторая часть вторых затруднилась с выбором во всех городах опроса, кроме Уфы, то среди первых только один калмык не сумел четко определиться в своих предпочтениях. Особенно выделяются респонденты из числа уфимских татар: все они сделали для себя недвусмысленный выбор в пользу либо личной безопасности, либо национального достоинства.

Далее, прослеживается тенденция к тому, что представители народов, проживающих в регионах политического доминирования «не своих» элит, особенно ценят личную безопасность. Первые места по удельному весу в национально-региональных выборках респондентов, отдавших предпочтение безопасности, занимают русские в Петропавловске и Усть-Каменогорске, татары в Башкортостане, русские Элисты и русские Уфы. Видимо, это свидетельствует об обеспокоенности этнических групп, не ощущающих причастности к региональной власти, перспективой утраты безопасности.

Можно говорить и о прямой зависимости между государственным статусом народов и удельным весом их групп отложенного самоопределения. Чем выше и бесспорнее статус, тем больше доля респондентов, не оказавших безусловного предпочтения либо безопасности, либо достоинству. Правда, в Казахстане, где казахи сделались большинством совсем недавно и не имеют к тому же авторитетной традиции собственной государственности, эта зависимость выражена не очень четко. Зато она хорошо видна в России, где русские, каковы бы ни были особенности их положения в регионах, первенствуют в федеральных структурах власти и составляют свыше 3/4 населения государства, созданного их предками столетия назад. Удельный вес группы отложенного самоопределения наиболее значителен в Иркутске, где у русских государственный статус совпадает с региональным.

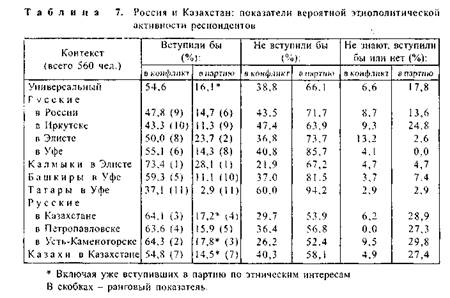

Дополнительный свет на выбор молодежи между личной безопасностью и национальным достоинством проливают ответы на вопросы: «Вступили бы вы в открытый конфликт за интересы своей этнической группы?» и «Хотели бы вы вступить в партию по национальным интересам?» (табл. 7).

С учетом всех этих оговорок вырисовывается уже знакомая структура ответов. Наиболее воинственно настроены респонденты, разделяющие со своей этнической группой статус меньшинства, — либо на уровне государства, либо на уровне региона. Наивысшую степень готовности к участию в этническом конфликте обнаруживают калмыки; за ними, в порядке убывания, следуют русские из обеих областей Казахстана, уфимские башкиры и русские, казахи и русские Элисты. У русских Иркутска и татар Уфы доля готовых к участию в конфликте ниже 50 %. Но если первые дают один из самых высоких процентов респондентов, затруднившихся с выбором, то вторые — самый низкий. В очередной раз «двойное» меньшинство демонстрирует и трезвую оценку своего положения в регионе проживания, и отчетливое стремление в первую очередь избегнуть угроз безопасности, потенциально этим положением обусловленных. Забегая вперед, отметим: то же самое отличает и позицию уфимских татар по вопросу об участии в политических партиях с этнической ориентацией.

Рассматривая все вообще ответы на этот последний вопрос, приходится признать, что в них, сравнительно с ответами на другие вопросы, сильно ослаблено влияние места группы в этнополитиче-ской структуре государства / региона. Все же в трех контекстах — калмыки Элисты, казахи в Казахстане и татары Уфы — наблюдается совпадение ранговых значений по показателям готовности к участию в конфликте и к вступлению в партию. Еще в четырех контекстах — русские Иркутска, русские Петропавловска, Усть-Каменогорска и в Казахстане в целом — различия в рангах не превышают единицу. В картину относительной близости между ответами на вопросы об участии в конфликтах и об участии в партиях не вписываются ответы башкир и русских Уфы и Элисты, а за счет двух последних групп — русских в России.

В целом же ответы на вопрос о членстве в партиях как будто подтверждают мнение об аполитичности молодежи. Однако мне представляется более убедительной несколько иная интерпретация. Ответы скорее говорят не о том, что молодежь вообще не хочет участвовать в политической жизни, а о том, что в массе своей она отвергает любые существующие партии, так как не верит в их

эффективность как института достижения политических целей, представляющихся молодым позитивными. И с этой точки зрения неважно, что вменил в вину действующим партиям тот или иной респондент, не желающий в них вступать, — возможную угрозу своей безопасности из-за деятельности партий или их неспособность отстоять определенные этнические интересы.

Проведенное в универсальном контексте парное распределение данных табл. 6 и 7 показало четкую прямую зависимость между выбором в пользу безопасности и неучастием в конфликте, с одной стороны, и выбором в пользу национального достоинства и участием в конфликте — с другой. Напомним, что в масштабах всей выборки готовы были вступить в конфликт 54,6 % опрошенных, исключали для себя такую возможность 38,8 %, не определились в этом отношении еще 6,6 %. У тех, для кого всего важнее личная безопасность, эти цифры меняются следующим образом: 43,3 %, 49,8 и 6,7 %. Из тех же, для кого важнее национальное достоинство, потенциальными участниками конфликта видели себя 74,8 %, не видели — 21,2 %, не смогли определиться — 3,8 %. В группе респондентов, не сделавших выбора между безопасностью и достоинством, 55,2 % вступили бы в конфликт, 34,6 % не сделали бы этого и 13,8 % не смогли дать ответа. Иначе говоря, эта группа составляла по преимуществу скрытый резерв приверженцев национального достоинства.

Опять-таки в масштабе выборки хотели вступить в партию по национальным интересам (и уже вступили) 16,1 %, не хотели бы — 66,1 %, не дали ответа— 17,8 %. Из тех, кто высказался в пользу личной безопасности, к членству в такой партии положительно относились несколько меньше молодых людей (12,6 %), отрицательно — немного больше (69,3 %), не определили своего отношения — значительно больше (26 %). Ответы ревнителей национального достоинства распределились так: хотели бы вступить или вступили 22,2 %, были против этого 62 %, не определились 20 %. Наконец, группа респондентов, не сделавших выбора между безопасностью и достоинством, дала 15,6% голосов в пользу членства в партии (больше, чем выбравшие безопасность), 60,3 % голосов против (даже меньше, чем выбравшие достоинство) и

24,1 % умолчаний. Такое распределение может свидетельствовать как о тяготении группы к предпочитающим достоинство, так и о том, что эта часть молодых людей вообще не связывает членство в партии с интересами безопасности или этническими интересами.

* * *

Анализ ответов подтверждает предположение о том, что реальная популярность национализмов, в том числе и поощряемых государством, далеко не отвечает их саморепрезентации. Они не нашли пока в молодежной среде массовой поддержки. Это тем более примечательно, что относительный неуспех национализмов не является следствием того, что молодежь слабо знакома с ними В сделанных респондентами определениях национализма обнаруживается едва ли не весь спектр полемики об этом феномене. Да и к сфере идеологии и политики они относят национализм чаше, чем к сфере обыденной жизни.

В какой-то степени неприятие молодежью национализма объясняется пережиточным представлением о нем как о силе, обслуживающей интересы лишь узкой группы «эксплуататоров». Еще один компонент наследия, мешающий национализму, — сохранение в его собственном дискурсе затертых речевых клише советской эпохи. Среди идеологов национализма, в особенности государственного, слишком много людей, не умеющих найти нетривиальные образы и метафоры, не обладающих элементарными навыками прямого разговора с молодежной аудиторией. Как следствие, молодежь, едва только начинают звучать фразы, ассоциируемые с «чужой» и «скучной» культурой старших поколений, просто перестает вникать в их смысл. Молодым, видимо, претят и многие формы общения, участия и организации, предлагаемые националистическими партиями и движениями. Однако гораздо большее значение имеет другая причина.

В 1993 году вдова одного из руководителей карабахских отрядов самообороны сказала мне по поводу лезгинских политиков, требовавших для своего народа самоопределения: «Если бы они могли почувствовать тяжесть цены, которую пришлось заплатить за это

нам, карабахским армянам, они не были бы настроены столь непримиримо!» И она знала, что говорила. Она не только потеряла мужа и сама была ранена осколком снаряда. Она еще каждый день могла наблюдать, как трудно протекает психологическая реабилитация армянских детей, вывезенных ею в подмосковный пансионат, как эти дети вздрагивают во сне или вскакивают с диким криком: «Я азера убил! Я азера убил!» Грязь и кровь войны, которую развязали ревнители двух столкнувшихся национальных идей, каждодневно стояли у нее перед глазами; и, не отказываясь от своего прошлого, понимая, что пути назад уже нет, она тем не менее с грустью и горечью наблюдала, как захлестывает ненависть взрослых, здоровых и лично благополучных мужчин, когда они говорят о притеснениях их народа в Азербайджане...

Вот этот аспект национализма, это, весьма вероятное, следствие апелляции к национальным чувствам во имя очередного национального проекта, эта угроза человеческой безопасности — это нынешней молодежи известно лучше, чем предшествовавшим поколениям молодых, осуждавшим национализм по указке да понаслышке. И новое знание служит для молодежи сильным средством воздержания от националистического искуса.

Впрочем, анализ, проведенный в национально-региональных контекстах, во многом оспаривает картину, складывающуюся в рамках всей выборки. Мы видим, что потенциальное противоречие между установками на физическую безопасность и на безопасность этнокультурной идентичности, неявно присутствующее в восприятии безопасности чуть ли не каждого жителя России и Казахстана, в регионах актуализируется и принуждает молодежь к выбору.

Пока что молодежь, несмотря на ее возрастную склонность к срыву в тотализм, стремится сделать этот выбор как можно менее драматическим. В особенности это характерно для молодых русских. До сих пор они везде, кроме Приднестровья, предпочитали конфронтации миграцию (как внутри России, так и в Россию из-за ее пределов) или «внутреннее бегство» — уход в личную жизнь и замыкание в деятельностных нишах, не привлекающих этнических конкурентов. Существуют разные мнения о причинах подобной уступчивости; мне наиболее близка точка зрения английского уче-

ного Н. Мелвина: формирование русской идентичности в советское и постсоветское время протекало таким образом, что эта идентичность оказалась слабой основой этнической мобилизации м. Однако нет убедительных доказательств того, что слабость проявляется постоянно, а не дискретно, а потому и в будущем маловероятен выбор русских в пользу конфликта, завершающегося насилием.

Главный провоцирующий фактором конфликтного выбора — этноцентристская политика правящих этнических элит в республиках России и казахской в Казахстане. Именно она убеждает меньшинства в том, что безопасность их достоинства не обеспечена и что вслед за нею могут подвергнуться угрозе (или уже подвергаются) и другие аспекты их безопасности.

Правда, выбор в пользу конфликтной защиты своей групповой идентичности обычно не увязывается с организованной политической борьбой. Наивная уверенность многих молодых в собственной самодостаточности на пути к безопасности и благосостоянию и их упорное нежелание становиться zoon pohtikon в политическом пространстве, усеянном обломками прошлого и опошленном грубым эгоизмом политиков настоящего, способствует тому, что и защита национального достоинства представляется молодым по преимуществу делом сугубо личным — спонтанным индивидуальным действием. Но эта модель поведения может обеспечить какой-то желаемый результат лишь при том условии, что ее будут придерживаться все участники конфликта. Если даже на минуту представить себе, что такое вообще возможно, все равно проигравших в столкновении горечь поражения и жажда реванша рано или поздно приведут в загон к национальным пастырям.

Получается, что пребывание молодежи вне поля официальной политики двойственно по своему значению. Молодые благополучно остаются в стороне от националистических проектов, грозящих человеческой и национальной безопасности. Но из-за своей отстраненности они не образуют и отряда активных защитников безопасности. Своим поведением они как бы говорят: мы не верим в возможность защиты нашей безопасности политическими средствами, мы защитим ее сами, частным образом, по своему усмотрению. Однако как не может быть обеспечение безопасности монопольным

правом только государства, так не может оно быть и сугубо частным правом. Ибо безопасность — как общая, так и индивидуальная — общественное по своей природе благо, и «обеспечена она может быть только как коллективное предприятие» 45.

«славянства», «цивилизационное» культуротворчество славянских народов — до такой степени, что он фактически подчинял ей цели государственной безопасности России (см., например: Данилевский Н. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к романо-германскому. СПб., 1995. С. 89).

16 Кистяковский В. А. В защиту прав // Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1990 (репринт). С. 101 — 130.

17 Кавелин К. Д. Наш умственный строй. Статьи по философии русской истории и культуры. М., 1989. Р. 314.

" См., например: Концепция национальной безопасности Российской Федерации II Российская газета, 26 декабря 1997; Казахстан— 2030. Послание Президента страны народу Казахстана // Казахстанская правда, 11 октября 1997.

" Хороший пример — толкование английского «security» в первую очередь как службы частной охраны. См.: Книжное обозрение, 18 июня 1996.

2(1 Здесь и далее я в значительной мере опираюсь на методологию и использую терминологию Джона Холла. См.: Hall J. A. Nationalisms: Classified and Explained II Daedalus, Summer 1993. P. 1—28.

21 На этой основе сложились прочные территориальные лояльности, а сами автономии стали наиболее надежными символами идентичности. Не случайно теоретики мульти-культурализма, исходя из накопленного в мире опыта, отмечают, что при наделении властных структур субъекта федерации какими-то особыми правами «может создаться впечатление, будто эти структуры в первую очередь или исключительно призваны обслуживать интересы господствующей [этнической] группы» (Kvmlicka IV. Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights/ Oxford, 1995. P. 205—206.

22 См. классическую работу: Hobsbaum E. and Ranger T. (eds.). The Invention of Tradition. Cambridge, 1983.

25 Например, в Башкортостане. См.: Рабинович И., Фуфаев С. Хозяин (штрихи к политическому портрету Муртазы Рахимова) // Pro et Contra, весна 1997. С. 71—84.

24 См. в этой связи интересную работу: Хоперская Л. Л. Современные этнопо-литические процессы на Северном Кавказе. Ростов-на-Дону, 1997. С. 90—107.

25 Так, на 1 апреля 1994 г. на долю казахов, составлявших тогда несколько больше 40 % населения (но меньше 40 % — в составе трудоспособного населения) приходилось 53 % прокуроров и 60 % следователей старшего звена. — Итоги единовременного учета лиц немецкой национальности, занятых на руководящих должностях и численности немцев, обучающихся в высших и средних специальных заведениях, проведенного в областях компактного их проживания (по состоянию на 1 апреля 1994 года) / Государственный Комитет республики Казахстан по статистике и анализу. Алматы, 1994. С. 7.

26 В 1999 г. казахи составляли 53,4% всего населения Казахстана (Предварительные итоги переписи населения 1999 года по областям, городам и районам Республики Казахстан / Агентство республики Казахстан по статистике. Алматы, 1999. С. 6).

27 Обосновывается это с помощью следующего заключения: «Если речь идет об историческом развитии, то государство — константа, а гражданин — величина непостоянная, временная» (Концепция формирования государственной идентичности Республики Казахстан // Саясат, 1996, № 9(16). С. 96.

Дата добавления: 2016-01-06; просмотров: 9; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!