ОТРЫВКИ ИЗ СТАТЬИ П.С. ПОПОВА

СЛОВО СОСТАВИТЕЛЯ

Ниже мы предлагаем вниманию читателя продолжительное и увлекательное интеллектуальное путешествие по отобранным нами материалам из огромного, хронологически почти полувекового, эпистолярного наследия одной из самых знаменитых, выдающихся семейных пар в человеческой истории — Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых.

Для Толстого, начиная с отрочества и кончая последними днями жизни, письмо, отвечавшее его потребности в общении с внешним миром, с самыми разными людьми, являлось настоятельной необходимостью. Он писал письма везде, куда бы ни забрасывала его судьба: в своей Ясной Поляне и станице Старогладковской, в Казани и осаждённом Севастополе, в траншее на реке Бельбек и в степной кибитке под Самарой, в Нижнем Новгороде и Тифлисе, в Москве и Петербурге, в Париже и Лондоне, Брюсселе и Женеве и т.д. Отправлялись эти «записки» в близкие и весьма отдалённые географические точки мира, самым разным адресатам.

Среди корреспондентов Толстого не только члены семьи, друзья, соседи, сослуживцы, но люди совсем незнакомые, очень разные по общественному положению, рангу и занятиям: он находился в переписке с писателями, маститыми и начинающими, с издателями и редакторами журналов и газет, с художниками и композиторами, актерами и режиссерами, академиками и студентами, педагогами и гимназистами, помещиками и фабрикантами, министрами и преследуемыми сектантами, всесильными царедворцами и бесправными крестьянами, властвующими самодержцами и ссыльными революционерами. Весьма обширна и многообразна долголетняя иностранная почта писателя. Всего же им написано свыше 10000 писем, занявших в его полном собрании сочинений 31 том. При этом число ненайденных писем достаточно велико.

|

|

|

Переписка семейная и интимная: с женой, С.А. Толстой, детьми, ближайшими друзьями — занимает, конечно, особое место в этой огромной эпистолярной литературе, как своим обилием, так и содержанием и особенной диалоговой структурой (во многих случаях подразумевавшей ожидаемый ответ). Общее число писем и телеграмм, написанных Л.Н. Толстым жене и опубликованных в Полном собрании сочинений — 839 документов. В самом полном собрании писем Софьи Андреевны, редчайшей книге изд. «Academia» 1936 г. – всего 443 письма. Конечно, это не окончательное число, ибо многие письма, отрывки из писем Льва Николаевича отыскивались и после давней их «юбилейной» публикации. С другой стороны, редакция сборника писем С.А. Толстой, без какого-либо объяснения, исключила из публикации многие письма жены Л.Н.Толстого. На момент публикации книги (февраль-июль 1936 г.) было известно более 660 писем Софьи Андреевны мужу. Сейчас эта цифра ещё выше… Необходимо новое и полное издание её писем, вместе с изъятыми в 1936 г. и с обнаруженными и опубликованными позднее, во множестве научных статей и книг, с современным научным комментарием — но такого сводного издания пока ещё нет. Эта ситуация вызывает сожаление, но не критична для нас. Ставя задачей не столько текстовую полноту публикаций, сколько подробную картину внешней и духовной биографий супругов Толстых, их отношений в разные времена совместной жизни, мы полагаем достаточно репрезентативной выборку только на основании тт. 83 и 84 Юбилейного издания и сборника 1936 г. писем С.А. Толстой.

|

|

|

Примечательно, что среди последних писем, написанных Толстым в известной нам земной его жизни выделяется довольно хорошо известная небольшая переписка с членами семьи, и, напротив, самое раннее дошедшее до нас письмо Толстого адресовано «тётеньке» Т. А. Ёргольской (1792 - 1874), датируется 20 июля 1840 года, и написано оно двенадцатилетним сиротой Львом, которому эта троюродная родственница заменила родителей, в первую очередь — маму...

Это письмо «тётиньке» открывает самый ранний из выделяемых исследователями эпистолярных циклов, образовывавшихся в результате длительного и регулярного диалога Л.Н. Толстого с тем или иным корреспондентом. Несомненными вершинами по значению научному и общепознавательному являются циклы переписки Льбва Николаевича с А.А. Толстой, с В.Г. Чертковым и, конечно, с С.А. Толстой. При этом переписка с Александрой Андреевной давно (1911 г.) опубликована. За Черткова учёные браться опасаются по некоторым соображениям цензуры и очень понятному страху из-за риска для личной карьеры и репутации — в особенности в теперешней России. А вот отсутствие публикаций относительно (в сравнении с письмами Черткова) “невинной” переписки Сони и Льва — явление особо несправедливое и даже непонятное: если в переписке с приближённым «другом» Лев Николаевич доверчиво и искренне выражал свои «мысль всечеловеческую», «народную» и «религиозную», то есть довольно нецензурные и опасные для публичного презентования в России мысли (а Чертков в этом же плане — уже полностью и радикально нецензурен), то в письмах к Софье Андреевне, а в особенности в её ответах мужу, выразилась вполне цензурная (и даже «трендовая», т.е. особенно востребованная и модная, в современной России) «мысль семейная», равно как и психология личности в её развитии — восходящая к распорядкам дня и «правилам» юношеского Дневника Л.Н. Толстого и девичьим мечтаниям юной Sophie. Такая публикация не опасна для российского исследователя и не менее увлечёт читателя, нежели гнусности и ужасы архива В.Г. Черткова.

|

|

|

|

|

|

Мы попытаемся своими силами уменьшить эту, обозначенную нами, несправедливость.

* * * * *

Все письма, которые будут представлены ниже, уже публиковались в книжных изданиях и теоретически всегда были доступны заинтересованному читателю — как правило, из числа специалистов, имевших доступ к закрытым и раритетным изданиям. Письма Л.Н. Толстого жене были опубликованы в составе упомянутых нами выше тт. 83 и 84 Полного (Юбилейного) собрания сочинений, вышедших в свет тиражом 10 тысяч экз. примерно 70 лет тому назад. Что же касается писем С.А. Толстой… наиболее полным их сводом является до сей поры то самое, уже названное нами, «академическое» их издание, подписанное в печать 27 февраля 1936 г., по особому дозволению сталинского Главлита, с тиражом в 5 300 экз. — то есть, преимущественно для спецхранов научных библиотек, для поднадзорного чтения узкими специалистами...

Конечно, в наши дни всю эту, сугубо физическую, искусственно поддерживавшуюся труднодоступность источниковых публикаций почти полностью уничтожила сеть интернет. Как минимум на двух прекрасных сетевых ресурсах ( http://feb-web.ru/feb/tolstoy/default.asp и http://tolstoy-lit.ru/ ) читатель, недолго потрудившись, отыщет большинство из прежде публиковавшихся в книжных изданиях писем обоих участников переписки, но… как и прежде, порознь, и без научного комментария, могущего дать целостное представление о письмах Сони и Льва именно как личном и иногда интимном диалоге. Публикация писем С.А. и Л.Н. Толстых именно как переписки является, таким образом, давно назревшей научной и просветительской задачей.

Начало публикации Переписки положила сама С.А. Толстая. В 1913 г. она сама подготовила к печати и издала письма к ней Льва Николаевича. Ни одного своего встречного письма Софья Андреевна в этом издании не поместила. Издание вышло односторонним, — не слышится голоса самой Софьи Андреевны, вследствие этого многие реплики и фразы писем Толстого остаются неясными, непонятными. Об этом рецензенты писали так в своё время: «Правда (тайна отношений Толстого к жене) вскрыта только с одной стороны: в сборнике нет писем графини Толстой к мужу. Тех самых писем, которые Толстой называет «маленькими свиданиями»; тех писем, по которым Толстой, «как по термометру», следил «за нравственной температурой семьи», — поднялась или упала... Для опубликования их, вероятно, «еще не настало время» (газ. «Русское слово», 8 сент. 1913 г.).

Как сама Софья Андреевна расценивала свои письма к Льву Николаевичу, можно видеть из двух её писем к дочери Татьяне Львовне 1914 г. В первом письме, от 16 января, С. А. Толстая писала: «Занимаюсь я всё тем же, — переписываю теперь свои письма к мужу; печатать не буду, но если что из них понадобится для печати и для биографии папА, то будет для этой цели готовый экземпляр. Печатать целиком их никогда не надо: неинтересные для публики подробности семейные, детские; но есть кое-что и интересное». В другом письме, от 6 февраля, она писала: «Я рада, что затеяла переписывать свои письма к папа точно всё опять переживаю, хотя много было тяжёлого с болезнями и смертями детей, с переменчивостью взглядов и настроений папа; но и счастья было много от нашей несомненно большой взаимной любви» (Цит. по: Попов П.С. С.А. Толстая и её письма // Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому. М., Academia . 1936. (Предисловие.) С. XIV - XV).

Мы не поддерживаем такой недооценки женой Толстого значения в её переписке писем повседневно-бытовых. Недаром среди прозвищ, дававшихся ей мужу, было и: «тонкокожий». Чуткое, любящее, «львиное» сердце, высокая чувствительность (музыка могла вызвать у Толстого ощущения физической боли) и острейший ум — непременные «атрибуты» личности, особенно ранимой именно в быту и повседневной семейной жизни, особенно нуждающейся в том комфорте, который десятки лет стремилась дать Толстому его жена. Как же обойти молчанием подробности этой жизни?

* * * * *

Однажды, в письме 17 августа 1851 г.), Лев Николаевич признался Т. А. Ёргольской: «Вы мне говорили несколько раз, что вы пишете письма набело; беру с вас пример, но мне это не даётся так, как вам, и часто мне приходится, перечтя письмо, его разрывать. Но не из ложного стыда — орфографическая ошибка, клякса, дурной оборот речи меня не смущают; но я не могу добиться того, чтобы управлять своим пером и своими мыслями. Вот только что я разорвал доконченное к вам письмо, в котором я наговорил то, чего не хотел, а что хотел сказать, того не сказал» (59, 114 – 115. Оригинал на французском яз.).

Это сближает молодого Льва с совершенно ещё малышкой в том году, будущей женой его, Софьей Андреевной Толстой. Воспитанница культурного московского семейства, она так же, как и муж, с юных лет вела дневники, пробовала перо в художественных работах, и — не просто писала письма, а совершенствовала именно эпистолярное искусство. Знакомясь с источниковыми материалами личного происхождения С.А. Толстой — не только письмами, но и дневником её и мемуарами, к цитированию которых мы прибегнем в комментариях — читатель заметит, насколько совершенно мастерство эпистолярного стиля этой выдающейся женщины: даже и поздний дневник её, не говоря о мемуарах, кажется, имеет адресатов. Эти адресаты — мы. Это — письма к потомкам жены Толстого, желавшей до самой кончины многое объяснить и, по возможности, в чём-то оправдаться… Попытки таких оправданий делают пространные (рукописных 7 тетрадей) мемуары и дневник жены Толстого весьма неверными путеводителями в изучении биографий и личных отношений супругов. Хватает, однако, проблем и с Л.Н. Толстым и его, всё-таки более объективным, Дневником: обширной автобиографии Лев Николаевич не оставил, Дневник вёл с перерывами, многие записи делая, не в пример гладкому стилю жены, весьма лапидарно. Но то, что нашло выражение в Дневнике Толстого и письмах супругов — может в ряде случаев быть подтверждено другими, более объективными, источниками (которыми мы будем пользоваться в наших комментариях к письмам), тогда как многие мрачные страницы Соничкиных писем и дневника — иные, независимые источники в большинстве случаев не подтверждают, а иногда и прямо опровергают.

Великолепное наблюдение о разнице дневниковых и прочих, в том числе эпистолярных и иных письменных свидетельств делает в недавней своей книге московский толстовед Д. Н. Еремеева:

«Обычно мы пишем дневник в грустные минуты, когда хочется жаловаться на мир и людей, в то время как в счастливые дни нам некогда что-то писать, мы просто живём» (Еремеева Д. Граф Лев Толстой. М., 2017. С. 52).

Быть может, это наблюдение Дашеньки особенно точно для женских дневников — и, возьмём шире, для таких женских мемуаров, как относительно недавно (2014 г.) опубликованная наконец в полном виде книга «Моя жизнь» С.А. Толстой?

Подобное наблюдение приводит и П.С. Попов, автор Предисловия к изданию писем С.А. Толстой 1936 г. Он выражает протест против, как ему представляется, «мифа» о том, «что С. А. Толстая была камнем на шее Толстого, что трагедия ухода Толстого тесно связана с «нестерпимым» характером его жены. Опубликованные дневники С. А. Толстой, писавшиеся в моменты припадков меланхолии Софьи Андреевны, как будто подтверждают данную концепцию; во всяком случае — если ими неосторожно пользоваться. Но дневники — документ односторонний, далеко не все в них можно брать за чистую монету: ведь это плод одиноких, часто болезненных раздумий. Письма Софьи Андреевны к мужу в этом отношении — гораздо более объективный источник для характеристики их взаимоотношений. Письма действительно характеризуют, чем жили совместно муж с женой» (Попов П.С. С.А. Толстая и её письма // Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому. М., Academia . 1936. (Предисловие.) С. XIV ).

Конечно, выразившийся в этой статье крайний вывод исследователя о «невиновности» С.А. Толстой в семейной трагедии Толстого — совершенно несправедлив, хотя явление такой статьи сразу после смерти В.Г. Черткова, («отличившегося» неприязненным противостоянием всем защитникам памяти Софьи Андреевны и законных интересов семейства Толстых) вполне закономерно в диалектике научного осмысления переписки и личных отношений супругов. Тем более, что П.С. Попов, как можно видеть в приведённой цитате, приписывает жене Толстого только припадки меланхолии, тогда как наблюдения членов семьи и выводы психиатров атрибутировали совершавшиеся с нею припадки несколько иначе… Знакомясь с перепиской Толстых, наш читатель убедится, что, к несчастью, и письма С.А. Толстой не раз оказывались «плодом одиноких, болезненных раздумий».

С другой стороны, мы намерены убедить читателя в том, что описаний по-настоящему счастливых часов и дней, уравновешивающих мемуарные и дневниковые мрачные весточки из прошлого семьи Толстых значительно больше именно в письмах супругов, в особенности — в письмах более уравновешенного эмоционально Л.Н. Толстого. Публикация переписки супругов, именно как переписки, эпистолярного диалога — многополезна не только как собственно научная задача, но и в деле противостояния многим мифам дилетантского и досуже-обывательского происхождения, искажающим картину жизни семьи в её подлинном историко-биографическом и духовно-биографическом содержании.

«Ещё покойный Венгеров, предпринимая (несостоявшееся) полное собрание сочинений Толстого в издательстве Брокгауза и Ефрона, привлекал к этому делу С. А. Толстую, стремясь извлечь из её материалов данные для определения писательского быта Толстого. Венгеров был прав, обращаясь к С. А. Толстой и её письмам: они прямо дают ответ на поставленный вопрос» (Там же).

Кстати, у Д. Н. Еремеевой, на той же странице, где приведено процитированное нами выше точное её наблюдение, мы находим один из таких же стойких мифов, вкравшихся в её научно-популярное исследование. Она настаивает, что дневниковые записи оба супруга делали «друг для друга», в расчёте на то, что «супруг прочтёт их». Такое правило, как мы покажем в начале нашей книги, молодые супруги завели, но… вряд ли оно коснулось всех дневниковых записей Сони и Льва. Их письменный диалог быстро переместился именно в переписку, сделавшуюся непременной почти при каждом, сколько-нибудь длительном отъезде из-под семейного крова одного из супругов. Многие письма очень пространны и информативны даже для нас, не имеющих возможности участвовать как слушатели в устных беседах Сони и Льва. С другой стороны, давно в полном виде опубликованный Дневник Л.Н. Толстого свидетельствует о безусловно личном характере большинства делавшихся в нём записей. Взаимные чтения совершались (а Дневник Л.Н. Толстого в последние годы его жизни стал даже слишком публичным), но… зачастую спустя годы и годы после того, как в дневники были внесены читаемые записи. Таким образом, дневники не столь оперативно транслировали чувства и мысли каждого из супругов, как личные беседы и письма. Надеемся, мы убедили читателя в бесценности именно этого источника — почти неизвестной за пределами узкого круга толстоведов Переписки Л.Н. и С.А. Толстых.

Так в путь, читатель! Памятных встреч тебе! Увлекательных приключений! Радостных открытий!

Роман Алтухов.

Ясная Поляна, июль 2019 г.

Приложение.

ОТРЫВКИ ИЗ СТАТЬИ П.С. ПОПОВА

«ПИСЬМА С.А. ТОЛСТОЙ» (1936)

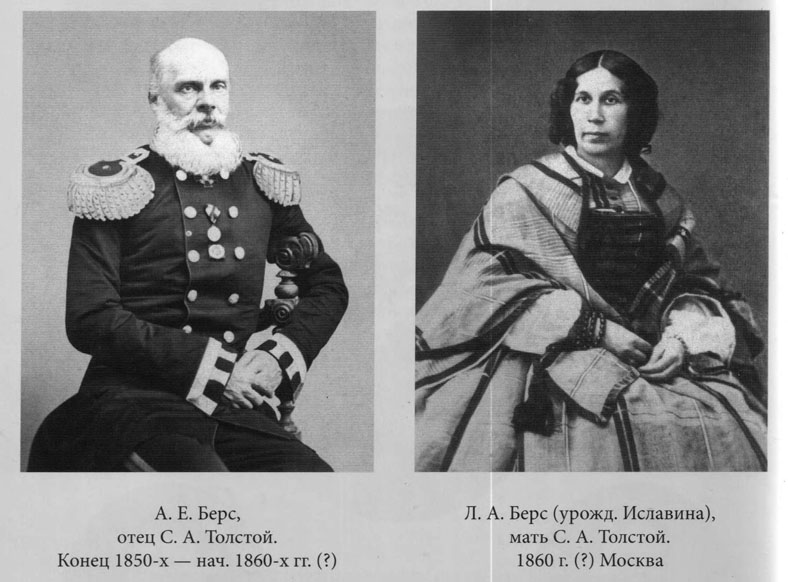

«В каких же чертах рисуется нам взаимоотношение С. А. Толстой с мужем по предлагаемой переписке? Уже первые письма свидетельствуют о том, как Толстая переломила себя, входя в связи с своим замужеством в новое положение хозяйки-помещицы и матери. Она была вырвана из другой среды и окружения. Семейство её родителей — семья врача-интеллигента, жившего в скудных материальных условиях. Об обстановке, в которой была воспитана Толстая, хорошо свидетельствуют следующие слова Льва Николаевича:

«Семейство Берсов жило, как живёт самая обыкновенная чиновничья семья, как не стала бы жить теперь. Вся квартира состояла из одного какого-то коридора, дверь с лестницы вела прямо в столовую, кабинет самого владыки был — негде повернуться, барышни спали на каких-то пыльных, просиженных диванах... Теперь это было бы немыслимо. Немыслимо, чтобы к доктору больные ходили по животрепещущей лестнице, чтобы в комнате висела люстра, о которую мог задеть головой даже среднего роста человек, так что больной, если не провалится на лестнице, то непременно расшибёт себе голову о люстру — всё это теперь считается невозможным, а это-то и есть роскошь» (записано со слов Толстого в дневнике педагога Ивакина под 11 августа 1885 г.).

Софья Андреевна вышла замуж, когда ей только что минуло 18 лет; не имея опыта, она должна была привыкать к новым условиям жизни. Первые письма показывают, каким трудом сопровождался уход за первенцем; самый ребенок был очень слабый и болезненный. Вскоре после его рождения у Толстой открылась грудница, она не могла кормить сама. Лев Николаевич протестовал против приглашения кормилицы. Отцу Толстой с трудом удалось доказать, что в этом нет ничего противоестественного и дурного. Однако этот эпизод послужил первым поводом для размолвки. Естественно при таком положении вещей, что материнские заботы выступают на первый план в начале переписки. Тем не менее роль жены-матери с первых лет давалась Софье Андреевне сравнительно легко. Как свидетельствует её сестра, Софья Андреевна, ещё будучи девушкой, мечтала о детях. Гораздо труднее было С. А. Толстой наладить деятельность хозяйки, между тем это было необходимо в первую очередь, — в 1860-х гг. Толстой со всею страстностью, свойственной его натуре, отдавался заботам о процветании хозяйства своей любимой Ясной Поляны. Софья Андреевна подчинилась требованиям мужа и тренировала себя, вырабатывая навыки хозяйки именья. Письма конца 1864 г. свидетельствуют, как Софье Андреевне приходилось вникать во все детали хозяйства. Она писала Льву Николаевичу 5 декабря 1864 г.: «А кто такая была Соничка Берс в Кремле, уж осталось одно только предание, а её уж и помину нет. Мне хочется теперь дойти до идеала моего хорошей хозяйки. Главное деятельной и способной на всё, не говоря уже о заботах о детях, которые явились сами собой, без всяких усилий».

Письма первых двух десятилетий показывают, что жизнь супругов вначале протекала в общем миролюбиво и в большой сердечной близости. Жарким чувством наполнено каждое из писем С. А. Толстой. «А я то тебя как люблю! Голубчик милый», отвечает Толстой на такие послания жены. «Всеми любовями» перекликаются они в переписке. Толстая задыхается от счастья, получив записку от мужа с дороги. Она перечитывает его письма по двадцать раз, а он в свою очередь хочет утаить от других письмо жены, чтобы не осквернить сокровища, — «они не поймут, и не поняли».

О том, как ценила Толстая общение со своим мужем, свидетельствуют следующие строки из письма от 13 июня 1871 г.: «во всём этом шуме, без тебя всё равно, как без души. Ты один умеешь на всё и во всё вложить поэзию, прелесть, и возвести всё на какую-то высоту. Это впрочем, я так чувствую; для меня всё мёртво без тебя. Я только без тебя то люблю, что ты любишь, и часто сбиваюсь, сама ли я что люблю или только мне нравится что-нибудь оттого, что ты это любишь». Но не только Толстой был нужен жене: и она оказывала ему существенную моральную поддержку; в ответ на его пессимистическое письмо она так подбадривающе писала 9 декабря 1864 г.: «Лёва милый, как мне грустно про роман твой. Что это ты со всех сторон оплошал. Везде тебе грустно и не ладится. И зачем ты унываешь, зачем падаешь духом... Нет, Лёвочка, напрасно. Вот как приедешь к нам... и пойдём мы с тобой на порошу и будем няньчить своих деток, и ты мне начнёшь опять с весёлым лицом рассказывать свои планы писанья, у тебя пройдёт вся ипохондрия твоя».

Но наряду с этим подбадривающим тоном и лаской любовной поддержки с самого начала переписки пробивается и другая струя, это — болезненная мнительность Софьи Толстой. Она прорывается и в чрезмерных опасениях по поводу состояния здоровья детей, и в боязни всяких мнимых злоключений во время отлучек мужа, и в придавании значения разным житейским пустякам, а иногда и приметам. Такова она была по природному предрасположению, заложенному в силу наследственности. Неуравновешенностью страдали и её родители — это подмечал Лев Николаевич в своих ответных письмах к жене; он писал: «Андрей Евстафьевич постоянно жалуется на свою болезнь, хандрит, он мнителен»; «Любовь Александровна ужасно похожа на тебя. Даже нехорошие черты у вас одинаковые. Я слушаю иногда, как она с уверенностью начинает говорить то, чего не знает и утверждать положительно и преувеличивать — и узнаю тебя».

Сестра Толстой засвидетельствовала о Софье Андреевне: «Она имела очень живой характер с лёгким оттенком сантиментальности, которая легко переходила в грусть. Соня никогда не отдавалась полному веселью или счастью, чем баловала ее юная жизнь в первые годы замужества. Она как будто не доверяла счастью, не умела его взять и всецело пользоваться им... Эта черта её характера осталась на всю жизнь. Отец знал в ней эту черту характера и говорил: «бедная Соничка никогда не будет счастлива» («Моя жизнь дома и в Ясной Поляне», I, 43). Подмечала эту черту за собой и сама Софья Андреевна. 12 ноября 1883 г. она писала мужу: «так как я особенная мастерица грустить, то я опять до слез грустила о том, что прошло, чем бывало тяготилась и что теперь стало мило и дорого».

При таких неблагоприятных психофизиологических предпосылках, определявших эмоциональную жизнь Толстой, особенно тяжело семье Толстых пришлось переживать то, что обусловливалось многогранностью гения Толстого. Толстой был натурой непрестанно ищущей. К 1880 г., как известно, преломился путь его духовного развития, — он готов был заклеймить и разрушить те семейные устои, которые за 15 лет до этого налаживал с такой энергией. В этот раз Толстая уже не пошла за ним. Она писала в своём дневнике 3 июля 1887 г. так:

«На столе у меня розы и резеда, сейчас мы будем обедать чудесный обед, погода мягкая, тёплая, после грозы, — кругом дети милые — сейчас Андрюша старательно обивал свои стулья в детскую, потом придёт ласковый и любимый Лёвочка — и вот моя жизнь, в которой я наслаждаюсь сознательно и за которую благодарю Бога. Во всём этом я нашла благо и счастье. И вот я переписываю статью Лёвочки «О жизни и смерти», и он указывает совсем на иное благо. Когда я была молода, очень молода, еще до замужества — я помню, что я стремилась всей душой к тому благу — самоотречения полнейшего и жизни для других, стремилась даже к аскетизму. Но судьба мне послала семью — я жила для неё и вдруг теперь я должна признаться, что это было что-то не то, что это не была жизнь. Додумаюсь ли я когда до этого?».

Если вообще матери трудно бросить то гнездо, которое свито долгой любовью и естественной нежностью к детям, то Софье Андреевне тут мешали ещё особые обстоятельства; при своей мнительности она опасалась политических преследований в связи с смелыми выступлениями мужа. Но в своей идеологической борьбе против новых взглядов Толстого Софья Андреевна далеко не всегда обнаруживала только непонимание или неуступчивость. Часто она тут же, не успев оторвать глаз от новых его писаний и по свежим следам его только что произнесённых слов и задуманных начинаний, метко определяла, в чём слабость его позиций. Её письма являются живым памятником её наблюдений над жизнью и деятельностью Льва Николаевича, наблюдений, отличавшихся постоянством точек зрения и определённостью оценок. Во вторую половину жизни Толстого Софья Андреевна иначе расценивала его творчество, нежели он сам, и упорно отстаивала свой взгляд на него как мирового писателя. Считая, что отвлечённая мысль не его дело, она писала так в марте 1882 г.: «Каким радостным чувством меня вдруг охватило, когда прочла, что ты хочешь писать опять в поэтическом роде. Ты почувствовал то, чего я давно жду и желаю. Вот в чем спасенье, радость; вот на чем мы с тобой опять соединимся, что утешит тебя и осветит нашу жизнь» (то же в письме от 29 октября 1884 г.). Толстая — горячая поклонница художественных писаний мужа.

[…] Имея свой устойчивый взгляд на творчество мужа, она, не заискивая перед ним, не скрывала своего мнения, а это в окружении Толстого не осмеливался делать никто.

Другая область, в которой Толстая расходилась с мнением мужа — это вопрос о воспитании детей. На попечении Софьи Андреевны оказалось громадное семейство. Через её руки прошло воспитание семерых сыновей (из них двое умерли детьми). Вначале совместно с мужем было решено, что для того, чтобы дать образование детям, нужно жить в городе, затем Толстой стал говорить, что в городе жить бесполезно, даже вредно, что университетское образование ничего не даёт, что лучше не иметь высшего образования вовсе, а жить в деревне и т. д. В его переписке с женой и детьми, где дискутируются все эти вопросы, мы не находим конкретных решений или определённого руководства Толстого с принятой им точки зрения. С 1880 г. он не вмешивался в образование и воспитание детей, лишь изредка метко и остроумно вышучивая слабые стороны различных систем образования, иногда мягко внушая и подчас резко бичуя. Общество православной России, фактически отрицавшее драгоценное для «позднего» Толстого учение Христа, не выработало никаких собственно христианских практических приёмов или хотя бы идеалов для семейного воспитания; так что, в сущности, трудно было решить, как следовало бы приняться за дело с точки зрения новых взглядов Толстого. Толстой-воспитатель будто «парализовал» сам себя… Всё бремя воспитания детей и наблюдения за ходом их ученья пало на Софью Андреевну. Обычно оставаясь с детьми одна в городе, она чувствовала всю беспомощность своего положения и всю невозможность воспитательного воздействия на детей, отличавшихся большой порывистостью и недисциплинированностью, при которых мужская рука была совершенно необходима.

В письмах Толстой из Москвы всех почти годов последних двух десятилетий прошлого века слышится тревога по поводу неприезда мужа в город и боязнь, что ей не справиться с детьми. Когда положение становилось безвыходным, то ее письма наполнялись упрёками и жалобами на то, что она одна не в силах совладать. Печатаемая переписка Толстой с мужем ясно показывает, что сама Толстая в сущности очень тяготилась оборотной стороной городской жизни.

[…] В то же время, происходя из интеллигентной городской среды, Софья Толстая тяготела к культуре города. […] Толстую влекла городская жизнь с точки зрения той пользы, которую она могла принести семье и другим, тех удовольствий, которых она была лишена в деревне, и той работы, которую она всегда готова была выполнять, — работы как домашней, так интеллектуальной и общественной.

Эта дочь обрусевшего немца-лютеранина была практиком. Практичность и неутомимость её деятельности сквозят через строчки всех её писем к мужу. Под этим углом зрения для неё была приемлема и деревенская жизнь. […] Толстая органически не могла переносить бездеятельности. Она считала, что, взявшись за дело, нельзя на полдороге его бросать. В жизни она не строила воздушных замков, не идеализировала действительности и старалась воспринимать всех людей в том их конкретном обличье, которое не маскирует людских недостатков <и в этом тоже очень сблизилась с мужем! – Р. А.>. […] Она всегда была готова помочь людям, когда видела реальную нужду, и считала, что вопрос этот очень простой, материальный, и что следует помогать не словами, не нравоучениями, а делом. Бессердечие, отсутствие отзывчивости её органически возмущали, и то, что её задевало за живое — всегда побуждало к деятельности.

[…] Практицизм С. А. Толстой не мешал ей, однако, самой отдаваться умственным интересам. Если она и протестовала против «идей» или «принципов», то прежде всего тех, которые В. Джэмс называл «тугими» — односторонних, исключающих всё остальное, требовательных и ищущих покорности себе. Она писала в дневнике 27 декабря 1890 г.: «Я вдруг почувствовала возможность, помимо подавляющей проповеди Лёвочки, воспрянуть духом и создать свой собственный духовный мир». Это она писала по поводу Рода, которого она в то время с увлечением читала. В настоящих письмах читатель найдет отзвуки чтения Софьей Толстой философов: Сенеки, Амиеля, Вл. Соловьёва, Ницше; она переводит книгу о Франциске Ассизском; с интересом она слушает чтение профессора Грота по философии и подробно излагает в письме к Толстому содержание этой лекции. Все области искусств вызывали в ней интерес; она хорошо знала многих писателей и поэтов. В ряде её писем идёт речь о картинных выставках и отдельных полотнах; она живо интересуется музыкой и театром. Она сама рисует, играет на рояле, занимается фотографией, любит цветники, посадки деревьев, тонко ценит природу, наслаждается ею и находит в ней успокоение.

Но Софье Андреевне не суждено было дожить до конца жизни Толстого в роли более или менее устойчивой и достойной жены великого писателя. Она израсходовала себя, и сил её не хватило. Организм не выдержал. У С. А. Толстой было 15 беременностей <при этом, судя по медицинским сведениям, ей уже сер. 1860-х в принципе беременность должна бы быть противопоказана. – Р. А.>. Последние беременности явно были не под силу и тяготили её. В год кормления последнего любимого ребёнка Толстой уже не хватало здоровья выполнять свои материнские обязанности.

[…] Софья Андреевна находилась в полном одиноче-стве и тяжёлом моральном положении в отношении своей болезни, связанной с критическим возрастом. Единственным близким человеком, с которым она делилась всеми своими заветными думами и сомнениями, кроме мужа, была её сестра Т. А. Кузминская, но с 1893 г. та перестала жить в Ясной Поляне по летам, и прежняя связь с ней сестры постепенно порвалась. А в силу того, что Софья Андреевна была самым активным человеком в доме, все всегда рассчитывали на неё, как на энергичную поддержку, и все окружающие с недостаточной чуткостью относились к её собственному положению и даже не подозревали о её страданиях и сомнениях. Последний удар был нанесён смертью любимого сына Ванички <зимой 1895 г.>. Его смерть она перенесла тихо, с большим достоинством и моральной самоотверженностью но затем наступил срыв.

Современные физиологи хорошо знают, что происходит с резко ослабленной нервной системой. Начинают растормаживаться все условные рефлексы или вообще исчезают все ранее выработанные навыки — таково состояние организма при наличии «сверхсильных раздражителей». Неврозы человека сопровождаются головными болями, постоянными унылыми, подавленными, нерадостными состояниями и раздражительной слабостью, непорядками со стороны половой жизни, рядом навязчивых мыслей и навязчивых страхов. У истериков симптомы более сложные. Организм недостаточно выносливый погибает под воздействием этих сверхсильных раздражителей, выносливая по существу натура находит себе какую-нибудь «отдушину». Природа Толстой оказалась крепкой, выносливой. Сверхсильные раздражители не сломили её организма, но подточили его.

В последние годы её совместной жизни с мужем мы замечаем у неё и известное снижение в духовной сфере (тщеславие, мелочность), и чрезмерную раздражительность, и ряд навязчивых идей.

[…] Порождением болезненности Софьи Андреевны являются также её писания последних лет. Дневники ей постоянно служили исходом в её тяжёлых приступах и припадках меланхолии, — отсюда их несдержанный, мрачный характер, постоянные нарекания на других, в особенности на Льва Николаевича, с проявлением большого тщеславия и навязчивым желанием самооправдания. Эти дневники С. А. Толстой, представляющие тяжёлый материал для чтения, поставленные особняком без соответствующего анализа, дают уродливое и фальшивое представление о её личности <и поэтому активно используются в современной путинской России околонаучными спекулянтами, в особенности в публикациях интернета. – Р. А.>.

Плодом искривления в сторону выявления совершенно чуждых тенденций, говорящих о каком-то срыве, является её старческое увлечение композитором Танеевым, о котором она неоднократно упоминает в своих письмах конца 1890-х гг. Чтобы залечить раны от утраты Ванички, Толстая стала отдаваться музыкальным впечатлениям, стала усиленно посещать концерты и начала вновь учиться фортепианной игре. В письмах последних пятнадцати лет мы находим многочисленные отзвуки её музыкальных интересов, — сами по себе они дают любопытную картину жизни музыкальной Москвы. Но увлечение на этой почве музыкантом Танеевым, хотя подчас и приносило ей успокоение, на самом деле переживалось ею очень тяжело и ненормально. Она писала в своем дневнике под 18 июля 1897 г.: «Знаю я это именно болезненное чувство, когда от любви не освещается, а меркнет божий мир, когда это дурно, нельзя — а изменить нет сил». В другом месте читаем: «Как войду в свою комнату, опять охватывает меня какая-то злая таинственность моего внутреннего состояния, хочется плакать, хочется видеть того человека, который составляет теперь ту центральную точку моего безумия, постыдного, не своевременного, — но, да не поднимется ничья рука на меня, потому что я мучительно исстрадалась и боюсь за себя. А надо жить, надо беречь мужа, детей, надо не выдавать, не показывать своего безумия, и не видеть того, кого болезненно любишь» (дневниковая запись под 10 марта 1903 г.).

Навязчивый рой нареканий по адресу Льва Николаевича и самооправданий в отношении себя, заглушающий в дневниках Софьи Андреевны подчас интересные и меткие её определения слабых сторон деятельности Толстого — чувствуется также и в письмах Софьи Андреевны к нему, правда в гораздо меньшей степени, но всё это не колеблет представления о её любви и привязанности к Толстому, которые сопровождали взаимоотношения Толстой с её мужем при всех её самых острых разногласиях с ним и при всей её болезненной ненависти к некоторым сторонам личной его жизни и его друзей.

[…]

О прочности эмоциональной связи между Толстым и Софьей Андреевной лучше всего свидетельствуют следующие его два отзыва. Проводив свою жену в 1891 г., он писал ей через день (8 мая) в Москву: «Ты уезжала, мне показалось, грустная и нездоровая: седые волосы твои трогательно трепались по ветру» (ПЖ, стр. 353). А при других проводах Софьи Андреевны Лев Николаевич написал 25 октября 1895 г.: «Сейчас уехала Соня с Сашей. Она сидела уже в коляске, и мне стало страшно жалко её; не то, что она уезжает, а жалко ее, ее душу. И сейчас жалко так, что насилу удерживаю слезы. Мне жалко то, что ей тяжело, грустно, одиноко. У ней я один, за которого она держится, и в глубине души она боится, что я не люблю её, не люблю её, как могу любить всей душой и что причина этого — наша разница взглядов на жизнь. И она думает, что я не люблю ее за то, что она не пришла ко мне. Не думай этого. Ещё больше люблю тебя, всю понимаю и знаю, что не могла, не могла притти ко мне и оттого осталась одинока. Но ты не одинока. Я с тобой, я такою, какая ты есть, люблю тебя и люблю до конца так, как больше любить нельзя».

Этим проникновенным и в высшей степени любовным отношением Толстого к жене долгие годы поддерживалась связь между Львом Николаевичем и Софьей Андреевной, несмотря на разность убеждений. Софья Андреевна подчас колебалась, падала духом, но она не могла не чувствовать этого любовного отношения со стороны мужа. Когда же она перестала владеть собой, когда ее навязчивые идеи и напряженное нервное состояние взяли верх и она, отдавшись болезни, начала превращать жизнь в муку себе и другим и, прежде всего, Льву Николаевичу, Софья Андреевна еще более мучительно почувствовала, что своим истерическим состоянием она губит все, — но она не вольна была в себе. Вопрос о завещании, в силу желания Льва Николаевича сделать свои писания достоянием всех и не отдавать их в собственность отдельных лиц — начиная с той же С. А. Толстой — еще больше волновал ее, и она совсем вышла из своей колеи. Положение Толстого стало невыносимым. И он ушел из дома, не желая больше жить под одним кровом с Софьей Андреевной (об этом подробнее в примечаниях к письмам 1910 г.). Хотя Толстой давно лелеял мечту об уходе из условий той социальной жизни, которая его не удовлетворяла по существу, все же ближайшим поводом была она, Софья Андреевна — этого она не могла не чувствовать и не сознавать. Мучительная мысль, что она сама, своими руками разрушила то единение, которым она дорожила, как главным достоянием своей жизни, подкосила окончательно Софью Андреевну и обусловила как попытку самоубийства, так и другие эксцессы с её стороны.

Известно, что Толстой умер вскоре после ухода, не повидавшись и не примирившись с женой. Но тут С. А. Толстая поборола себя. Страсти понемногу успокоились. Софья Андреевна дряхлела, но мир постепенно водворился в её душе, и она скончалась в 1919 г. успокоенная, кроткая, помирившись со всеми…»

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

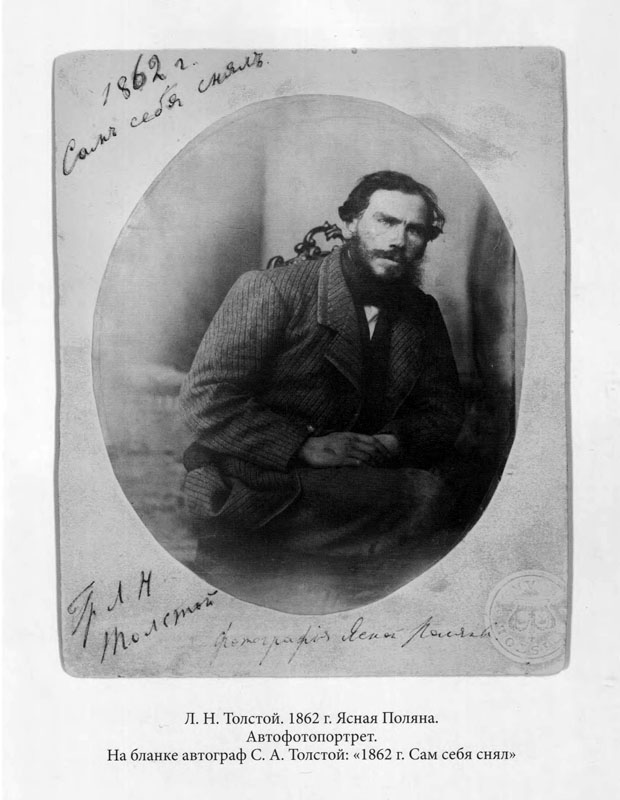

ПРЕДЫСТОРИЯ

Эпистолярное наследие четы Толстых, в доступном для массового читателя виде представлено в наши дни только письмами Л.Н. Толстого и отрывками их писем жены ему в тт. 83 - 84 Полного (юбилейного) 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого. Оно восходит к 1862 году, но первые письма Л.Н. Толстого – жениха, а не супруга – ещё не имеют характера обмена посланиями или хотя бы эпистолярного отклика на них одного из адресатов: со стороны Софьи и семейства мы видим только поздравительное послание ко дню рождения Льва. Со стороны Льва – три письма, прямо не связанных с этим поздравительным посланием, два из которых – интимно-личные, а одно из них, к тому же, не было Толстым отправлено.

В какой-то степени и эти послания можно относить к грядущей переписке – такой, в которой «между строк» выражалось больше, нежели в тексте: то, что можно дать почувствовать при личном общении, но что затруднительно выудить из чернильницы и доверить бумаге. То, чему скромно служило перо – имело своим увенчанием уже точно пером неописуемое…

Письма Толстого 1862 г. будущей жене и семейству Берсов частенько цитируются в связи с темой его женитьбы. Особенно известно письмо-признание в любви от 14 сентября, на которое Софья Андреевна дала свой самый главный в жизни – хотя и не письменный – ответ. Конечно, мы не можем обойти его вниманием, и открываем этим письмом нашу аналитическую презентацию переписки супругов. Приводим ниже полный текст письма и ряд необходимых пояснений к нему.

«Софья Андревна!

Мне становится невыносимо. Три недели я каждый день говорю: нынче всё скажу, и ухожу с той же тоской, раскаяньем, страхом и счастьем в душе. И каждую ночь, как и теперь, я перебираю прошлое, мучаюсь и говорю: зачем я не сказал, и как, и что бы я сказал. Я беру с собой это письмо, чтобы отдать его вам, ежели опять мне нельзя или не достанет духу сказать вам всё.

Ложный взгляд вашего семейства на меня состоит в том, как мне кажется, что я влюблён в вашу сестру Лизу. Это несправедливо. Пове сть вашa засела у меня в голове, оттого что, прочтя её, я убедился в том, что мне, Дублицкому <несимпатичный и не молодой персонаж романа С. А. Толстой, впоследствии уничтоженного, в котором Толстой узнал себя. – Р. А.>, не пристало мечтать о счастии, что ваши отличные, поэтические требования любви... что я не завидовал и не буду завидовать тому, кого вы полюбите. Мне казалось, что я могу радоваться на вас, как на детей.

В Ивицах <Имение деда Софьи Андреевны по матери, в котором Толстой гостил и где состоялось знаменитое объяснение его с С. А. начальными буквами слов в записках. – Р. А.> я писал: Ваше присутствие слишком живо напоминает мне мою старость и невозможность счастия, и именно вы…

Но и тогда, и после я лгал перед собой. Ещё тогда я бы мог оборвать всё и опять пойти в свой монастырь одинокого труда и увлеченья делом. Теперь я ничего не могу, а чувствую, что я напутал у вас в семействе, что простые, дорогие отношения с вами, как с другом, честным человеком — потеряны. А я не могу уехать и не смею остаться. Вы, честный человек, руку на сердце, — не торопясь, ради Бога не торопясь, скажите, что мне делать. Чему посмеёшься, тому поработаешь. Я бы помер со смеху, ежели бы месяц тому назад мне сказали, что можно мучаться так, как я мучаюсь, и счастливо мучаюсь, это время. Скажите, как честный человек, — хотите ли вы быть моей женой? Только ежели от всей души, смело вы можете сказать да, а то лучше скажите нет, ежели есть в вас тень сомненья в себе.

Ради Бога спросите себя хорошо.

Мне страшно будет услышать нет, но я его предвижу и найду в себе силы снести; но ежели никогда мужем я не буду любимым так, как я люблю, это будет ужасней» (83, 16 - 17).

Ни в этом письме, ни в огромной массе последующих за ним посланий Толстой не обозначил точной даты и времени написания – чем создал немало неудобств и добавил уйму трудов исследователям. Но именно ЭТО письмо можно датировать ночью с 13 на 14-ое сентября уверенно, благодаря дневниковой записи Толстого: «4-й час ночи. Я написал ей письмо и отдам завтра, т. е. нынче 14-го» (48, 45). По понятным причинам, это письмо Толстого было для Сонички всегда одним из самых любимых – как и предварившие его дневниковые запись Толстого от 12 и 13-го:

«12 сентября. Я влюблён, как не верил, чтобы можно было любить. Я сумасшедший, я застрелюсь, ежели это так продолжится. Был у них вечер. Она прелестна во всех отношениях. А я отвратительный Дублицкий. Надо было прежде беречься. Теперь уже я не могу остановиться. Дублицкой, пускай, но я прекрасен любовью. — Да. Завтра пойду к ним утром. […] Господи, помоги мне.

13 cентября. Ничего не было. […] Каждый день я думаю, что нельзя больше страдать и вместе быть счастливым, и каждый день я становлюсь безумнее. Опять

вышел с тоской, раскаянием и счастьем в душе. Завтра пойду, как встану, и всё скажу или застрелюсь» (48, 44 - 45).

Справедливости ради нужно отметить, что слово «застрелюсь» было Толстым тогда же зачёркнуто.

Готовя в 1910-х книжную публикацию писем Толстого к ней, Софья Андреевна, не в пример мужу много лет заботившаяся об удобствах для будущих исследователей, пометила на конверте письма: «Предложение Лёвочки 16-го сентября 1862 года. Москва» (то есть письмо было передано робевшим женихом всё-таки не сразу после его написания), а к самому письму сделала такое примечание: «Предложение было написано на четвёртой части листа простой белой бумаги, уже помятой и несвежей. Передано это было вечером в спальне (с перегородкой) моей матери. Жили мы тогда на казённой квартире в Кремле, в доме возле Троицких ворот» (83, 17).

Тогда же, в 1912 году, Софья Андреевна набросала в своём дневнике черновые воспоминания о женитьбе Толстого:

«16-го сентября в субботу, вечером, приехали кадеты: мой брат Саша и его товарищи.... Лев Николаевич весь этот день провел у нас, и, выбрав от посторонних глаз минутку, вызвал меня в комнату моей матери, где никого в то время не было.

— Я хотел с вами поговорить, — начал он, — но не мог. Вот письмо, которое я уже несколько дней ношу в кармане. Прочтите его. Я буду здесь ждать вашего ответа.

Я схватила письмо и стремительно бросилась бежать вниз, в нашу общую, девичью комнату, где мы жили все три сестры. […] Письмо это я хорошенько не прочла сразу, а пробежала глазами до слов: «Хотите ли быть моей женой». И уже хотела вернуться наверх, к Льву Николаевичу с утвердительным ответом, как встретила в дверях сестру Лизу, которая спросила меня: «Ну что?» — Le comte m’a fait la proposition [фр. граф мне сделал предложение], — отвечала я ей быстро. Вошла моя мать и сразу поняла, в чем дело. Взяв меня решительно за плечи и повернув к двери, она сказала:

— Поди к нему и скажи ему свой ответ.

Точно на крыльях, с страшной быстротой вбежала я на лестницу, промелькнула мимо столовой, гостиной и вбежала в комнату матери. Лев Николаевич стоял, прислонившись к стене, в углу комнаты и ждал меня. Я подошла к нему, и он взял меня зa обе руки.

— Ну, что? — спросил он.

— Разумеется, да, — отвечала я.

Через несколько минут весь дом знал о случившемся, и все стали нас поздравлять» (Толстая С.А. Дневник. М., 1978. - Том 1. С. 488 - 489. [ Далее ссылки на это изд.: ДНЛТ – 1, 2 + № стр. ] ).

В свою очередь, этот ответ Сони на его письмо был для Льва Николаевича, без сомнения, самым памятным и счастливым – так что мы никак не могли обойти вниманием и такой “переписки”…

* * * * *

Гораздо реже приводится краткое, и, кажется, единственное до замужества послание юной Сонички молодому Льву, имевшее вот такую, изложенную в её мемуарах, предысторию:

«Помню раз, мы были все очень веселы и в игривом настроении. Я всё говорила одну и ту же глупость: «Когда я буду Государыней, я сделаю то-то», или когда я буду Государыней, я прикажу то-то» [...]. У балкона стоял кабриолет моего отца, из которого только что выпрягли лошадь. Я села в кабриолет и кричу: «Когда я буду Государыней, я буду кататься в таких кабриолетах!» Лев Николаевич схватил оглобли и вместо лошади рысью повез меня говоря: «Вот я буду катать свою Государыню» (Толстая С.А. Моя жизнь. М., 2014. Том 1. – С. 59 – 60 [Далее ссылки на это издание сокр.: МЖ – 1,2.] ).

И, вспоминая этот летний весёлый бедлам, Соня, вместе с другими членами семьи Берсов поздравляя с днём рождения своего многосимпатичнейшего Льва, отписала ему шутливо так:

«Если б я была Государыня, я прислала бы вам в день вашего рождения Всемилостивейший Рескрипт, а теперь, как простая смертная, просто поздравляю вас с тем, что вы в один прекрасный день увидели свет Божий, и желаю вам долго ещё, и если можно всегда, смотреть на него теми глазами, какими вы смотрите теперь.

С о н я».

(Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому. – М., 1936. – С. 3. В дальнейшем при ссылке на это издание будем использовать сокращение: “ПСТ” – “Переписка Софьи Толстой”. – Р. А.).

К счастью Соничкину, её пожелание сбылось на многие десятилетия их семейной жизни: Лев ещё очень долго продолжал смотреть на мир глазами наивного, обманутого мирской ложью безбожника… Но и сумел взять реванш у мира в последние три десятилетия жизни своей – годы христианского исповедничества и общественного служения!

Конец Предыстории

______________

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

(1863 - 1871)

Эпизод Первый

« ЛЕВОЧКА ВСЕ ВРЕТ » (1863 г.)

Началом собственно диалогового эпистолярного общения Л.Н. и С.А. Толстых следует считать только 1863 год, 29 января, когда молодая жена вписала в личный свой дневник следующие жалобные строки:

«Жизнь здесь, в Кремле, мне тягостна, оттого что отзывается то тягостное чувство бездействия и бесцельной жизни, как бывало в девичье время. И всё, что я вообразила себе замужем долгом и целью, улетучилось с тех пор, как Лёвочка мне дал почувствовать, что нельзя удовольствоваться одною жизнью семейною и женою или мужем, а надо что-нибудь ещё, постороннее дело» (Толстая С.А. Дневники: В 2-х тт. [Далее сокр: ДСАТ – 1, 2]. С. 49-50).

Молодой супруг, которому Софья дала прочесть эту запись, сделал к ней решительную приписку:

«Ничего не надо, кроме тебя. Лёвочка всё врёт» (Там же. С. 50; 83, 19).

Соня Толстая в1863 г.

Такой же характер ответа на доверенную ему женой дневниковую запись носит и следующее за этим послание Льва Николаевича, вписанное в её дневник между записями 3 и 17 августа. Записи июля-августа в дневнике жены открыли супругу и физическую её немощь (связанную с кормлением грудью родившегося первенца, Серёжи), и её моральную потребность в поддержке, понимании.

И Толстой делает следующую приписку – второй ответ на дневниковые, но не сокрытые от него записи – фактически послания к нему прелестной и любимой Sophie:

«Соня, прости меня, я теперь только знаю, что я виноват и как я виноват. Бывают дни, когда живёшь как будто не нашей волей, а подчиняешься какому-то внешнему непреодолимому закону. Такой я был эти дни насчёт тебя и кто же [1 неразобр.] — я. А я думал всегда, что у меня много недостатков и есть одна десятая часть чувства и великодушия.

Я был груб и жесток и к кому же? К одному существу, которое дало мне лучшее счастье жизни и которое одно любит меня. Соня, я знаю, что это не забывается и не прощается; но я больше тебя знаю и понимаю всю подлость свою, Соня, голубчик, я виноват, но я гадок [1 неразобр.] во мне есть отличный человек, который иногда спит. Ты его люби и не укоряй, Соня» (83, 19 - 20).

Но кто́ тот кающийся, кто пишет Соне эти строки? Ещё далёкий от религиозной христианской веры, к которой придёт через полтора десятилетия, развращённый аристократ, уже преуспевший писатель, в голове которого как раз зреет план Того Самого Романа «из эпохи 1812 года», да к тому же – отец только что родившегося первенца, сына!

И он сам обличает свою неуважительную к Соне неискренность самодовольного мужчины, когда, поддавшись новому изменению настроения – зачёркивает тут же волнистой линией вписанные в дневник жены «покаянные» строки. Софье не оставалось ничего, кроме как констатировать в виде поздней приписки:

«Это написал Лёвочка, прощение просил у меня. Но потом за что-то рассердился и всё вычеркнул. Это была эпоха моей страшной грудницы, болезни грудей, я не могла кормить Серёжу, и это его сердило. Неужели я не хотела, это было тогда моё главное сильнейшее желание. Я стоила этих нескольких строк нежности и раскаяния с его стороны, но в новую минуту сердца на меня он лишил их меня, прежде чем я их прочла» (ДСАТ – 1. С. 60).

Судя по записи, сделанной Толстым в личном Дневнике 5 августа, Соня, действительно, была достойна менее субъективного, эгоистического отношения, нежели то, которое явил ей в эти дни Лев:

«Её характер портится с каждым днём, я узнаю в ней и Полиньку и Машиньку с ворчаньем и озлобленными колокольчиками. Правда, что это бывает в то время, как ей хуже; но несправедливость и спокойный эгоизм пугают и мучают меня. Она же слыхала от кого-то и затвердила, что мужья не любят больных жён, и вследствие этого успокоилась в своей правоте. Или она никогда не любила меня, а обманывалась. Я пересмотрел её дневник — затаённая злоба на меня дышит из-под слов нежности. В жизни часто тоже. — Если это так, и всё это с её стороны ошибка — то это ужасно. Отдать всё — не холостую кутёжную жизнь у Дюссо и метресок, как другие женившиеся, а всю поэзию любви, мысли и деятельности народной променять на поэзию семейного очага, эгоизма ко всему, кроме к своей семье, и на место всего получить заботы кабака, детской присыпки, варенья, с ворчаньем и без всего, что освещает семейную жизнь, без любви и семейного тихого и гордого счастья. А только порывы нежности, поцелуев и т. д. Мне ужасно тяжело, я ещё не верю, но тогда бы я не болен, не расстроен был целый день — напротив. С утра я прихожу счастливый, весёлый, и вижу графиню, которая гневается и которой девка Душка расчёсывает волосики <…> и я, как отпаренный, боюсь всего и вижу, что только там, где я один, мне хорошо и поэтично. Мне дают поцелуи, по привычке нежные, и начинается придиранье к Душке, к тётиньке, к Тане, ко мне, ко всем, и я не могу переносить этого спокойно, потому что всё это не просто дурно, но ужасно, в сравнении с тем, что я желаю. […] А малейший проблеск понимания и чувства, и я опять весь счастлив и верю, что она понимает вещи, как и я. Верится тому, чего сильно желаешь. — И я доволен тем, что только меня мучают. И та же черта, как у Машиньки, какой-то болезненной и капризной самоуверенности и покорности своей мнимой несчастной судьбе.

Уже 1 ночи, я не могу спать, ещё меньше идти спать в её комнату с тем чувством, которое давит меня, а она постонет, когда её слышут, а теперь спокойно храпит. Проснётся и в полной уверенности, что я несправедлив, и что она несчастная жертва моих переменчивых фантазий — кормить, ходить за ребёнком. Даже родитель того же мнения. Я не дал ей читать своего дневника, но не пишу всего. Ужаснее всего то, что я должен молчать... Говорить с ней теперь нельзя, а может быть ещё всё бы объяснилось. Нет, она не любила и не любит меня. Мне это мало жалко теперь, но за что было меня так больно обманывать» (48, 56 - 57).

КОНЕЦ ПЕРВОГО ЭПИЗОДА

_______________

Эпизод Второй.

СО ́ СКИ, ДА СОСКИ ́ , ДА ОЗЕРО ТОСКИ(1864 г.)

Продолжение переписки Софьи и Льва – или начало её в «традиционной» форме обмена именно письмами – связано уже с 1864 годом, с недолгой (с 22 по 26 или 27 апреля) отлучкой Толстого – по хозяйственным вопросам, в Пирогово, усадьбу брата Сергея и сестры Марии.

Поездка Толстого в Пирогово стояла в связи с пребыванием М. Н. Толстой и С. Н. Толстого за границей: Толстой на время их отсутствия взял на себя заботы об их имениях и денежных делах. Письмо, в основном, посвящено именно хозяйству Пирогово и впечатлениям от усадьбы Толстого. С жизнью семейной и женой связаны только несколько строк:

«…Потом меня в ухе шумело и стало грустно о тебе (о Серёже меньшом я ещё не жалею), и нашёл страх, что я тебя оставил; потом заснул и видел во сне разные лица из моего романа. […] Вот что, пожалуйста, ты без меня не попускайся, как тебя в это втягивает Таня, a действуй, как бывало в эти дни, когда ты сходишь к Мышке <служанка, одна из крестьянок Ясной Поляны. – Р. А.> и играешь на фортепиянах и только Серёжа отрывает тебя. (Ежели Серёжа будет нездоров, пришли ко мне сейчас нарочного.) Я прошу не сидеть, а ходить, для того что иначе (я имею дерзость думать) тебе будет грустнее без меня» (63, 28 - 29).

Ответ же Софьи Андреевны на это аристократично-эгоистическое послание, от 23 – 24 апреля, был отнюдь не «дежурным» и не «хозяйственным» и заслуживает быть приведённым полностью:

«[1864 г. Апреля] 23 вечером [Я. П.]

Я также аккуратно и хорошо хотела описать тебе всё, что было в эти полтора дня у нас и с нами, но вдруг Серёжа стал хрипеть, ему заложило грудь, и на меня нашёл такой страх, я по обыкновению начинаю теряться и бояться. А без тебя ещё страшнее и хуже. Употреблю все средства против простуды, Бог даст не опасно. А ужасно, ужасно трудно мне и грустно, и страшно без тебя. Теперь он спит, а я беру на себя и всё тебе описываю. — Вчера, как ты уехал, я себя выдержала и не плакала. Но вдруг у меня будто бы стало очень много дела, я хлопотала бегала, суетилась, хотя нынче, спроси, что я делала, — я не знаю. Больше возилась с Серёжей и с рук его почти не спускала. Гулять не ходила, а вечером вязала. Когда же пришла в свою комнату и хотела, было, ложиться, так мне вдруг стало скучно, что я просидела два часа, писала, да не пошло́, плакала, и всю ночь потом почти не спала. А когда заснула, всё видела какие-то страшные сны и пугалась и просыпалась. В пять часов Дора нас разбудила. Таня (она спала в гостиной) встала, оделась и выпустила её на цепи. Но опять та же возня с собаками, и Дорку принесла Таня на руках. Потом её заперли и увезли в Москву только в одиннадцать часов, тоже возились долго, от собак не могли отбиться.

Хотя я с пяти часов опять спала плохо, но встала в одиннадцать часов как будто я больна, так дурно мне было. Серёжа был и весел, и здоров, и мил. За чаем я узнала, что Николай болен и не может даже готовить. Я пошла в кухню и простряпала всё утро. В кухню Таня принесла мне твоё письмо. Я так обрадовалась, что меня всю в жар бросило. Я читала и просто задыхалась от радости. В самом деле, точно ты давно уж уехал. Всё, что ты про Серёжу мне писал, так во мне отозвалось, что всё плакать хотела, и вдруг так я его полюбила, тоже и мне его жалко стало. Я очень рада твоему намерению писать, — мы ни о чём не переговорили, мне не хотелось говорить тогда, потому что и так тяжело было расставаться. А теперь писать грустно, и я всё избегаю назвать тебя по имени, потому что как будто говоришь с тобой, а тебя нет, и ещё скучнее. Вслед за твоим письмом привезли письма с почты: от С. Горсткиной, от Анеточки, от Иславина и Серёжи. Последние посылаю тебе. Верно письмо Серёжи на тебя подействует хорошо. Я ему так обрадовалась, что сказать тебе не могу. Всё-таки нравственно ему лучше, и я нынче как-то так раздражена, что всё очень принимаю к сердцу. Не сердись, что мы распечатали. Это письмо было радостно для всех и потому только я не раскаиваюсь, и, если тебе неприятно, то раскаиваюсь и прошу прощения. — Серёжа кашляет очень дурно; я совсем начинаю унывать и завтра пошлю и за доктором и к тебе, если ему не будет лучше.

24. После обеда.

У нас всё просветлело, и меня мучает, что ты едешь и ужасно беспокоишься о нас всех. Я тебе скоро всё лично буду рассказывать, и пишу, чтоб время прошло скорее и всё-таки как будто говорю с тобой. Что это только было вчера, я вспомнить не могу! Совершенно неожиданно, сидим за чаем, вдруг Серёжа закашлял, я встала, посмотрела, мне показалось, что ничего особенного. Потом всё пошло сильнее; я писала, услыхала опять кашель, пошла в детскую и тут его начало душить. С первых минут я совсем растерялась, не помню даже ничего об окружающих. Он кашлял как из бочки и задыхался, но я скоро опомнилась, хотя всё плакала. Одно знаю, что было очень серьёзно и верно опасно, и все, особенно Таня и Татьяна Александровна, очень испугались. Хочется мне похвастаться, что я хорошо распорядилась, и, если ты скажешь, что дурно, то я верно с тобой соглашусь. Я послала за Иваном Ивановичем и просила его немедленно ехать к Шмигаро, а, если он не поедет, то привезти какого бы то ни было доктора, и кроме того велела позвать к себе Кондратия. А Дуняше велела сделать маленький горчишник и припарки, о которых напомнил Кёллер. (Он, по-видимому, принимал большое участие.) Дала Серёже масла касторового, положила горчицу. Если б ты только видел, как он был жалок. Плакал, задыхался, горчица его щипала; он сучил ножками и хватался всё за мои волоса, серьги, воротник, точно он в меня влезть хотел или просил, чтоб его спасли. Я всё держала его на руках, и чем больше он мучился, тем живее мне представлялись его щелчки, его любовь ко мне, все его мины и я думала, что он умрёт. Вспомнила ещё, что ты бы отнял его у меня и сердился бы на меня, а я бы отдала Бог знает что, чтоб ты всё-таки был со мной. Думая о смерти Серёжи, мне ещё стало страшнее без тебя. Ты не можешь вообразить этого чувства осиротелости, которое я испытываю без тебя и испытала, особенно вчера с больным Серёжей. Я стала придумывать, как бы скорее тебе дать знать. Пришёл Кондратий, оказалось, что верхом он проездит сутки и даже больше; к тому же у него не оказалось вида, а то я его хотела послать на перекладной. Таня говорит: «пошли Алексея». Он согласился, и вот моё распоряжение. Слава Богу, что напрасно послали; хуже бы, если б не напрасно. А ты мне ужасно нужен, я так измучилась и отдохнуть не с кем. Таня и тётенька Татьяна Александровна были ужасно милы. Их любящие натуры высказались вполне. Таня всё бегала: по дворне, к работникам, распоряжалась от моего имени, не спала всю ночь, только часа три, и помогала во всём, хотя сама дрожала и плакала от страха, а Татьяна Александровна была и бодра, и добра, и своим настоящим участием меня просто поддерживала. А очень мы все перепугались. Тётеньку Полину я не видала; она объелась и спала всю ночь препокойно, только ходила в палатку и отпивалась мятой. Прости за грубость и злость на неё.

После горчишников и масла Серёжа заснул, но дышал страшно всю ночь. Я продолжала класть ему припарки и он проспал всю ночь распелёнутый, такой трогательный и милый, в самых милых детских позах. Тётенька Татьяна Александровна и я, мы à la lettre [фр. буквально] ни минуты не заснули. Я всё его сторожила, как бы он не задохнулся, а тётенька всё навещала. Никто и не раздевался. Ещё я растёрла его тёплым маслом, но не могла никак добиться, чтоб он спотел. Как много я передумала в эту ночь, как любила тебя, как я хорошо понимала и чувствовала, какой ты отличный и как я тебя люблю. Лежала я на кушетке и всё прислушивалась, не едет ли доктор. Несколько раз я сбега́ла на крыльцо посмотреть не едет ли доктор и всякий раз Кёллер выходил из кабинета и спрашивал: Wie geht der Kleine?». [нем. «Как чувствует себя малыш?»] Он тоже не раздевался и не тушил свечи. В пятом часу явился Иван Иванович и с ним какой-то толстый белокурый доктор. Доктора я проводила в детскую и спросила, кто это у Ивана Ивановича. Оказалось, что Шмигаро не поехал, а что это Виганд. И то заманили его насилу. Он всё отговаривался, что у нас лечит Шмигаро и что он не поедет. Виганд дал Серёже в три приёма 85 антимониальных капель, поставил не к груди, как мы, — а к спинке горчицу и дал сыроп, который очень помогает от кашля. Опять я ужасно мучилась: бедный Серёжа страшно метался; его тошнило, рвало, он всё лежал у меня на плече и хватался за меня. Как жалок был, ты вообразить не можешь! Но душить его перестало, дышал он всё лучше и лучше и заснул совсем покойно. Мы все до одной души собрались пить чай, было совсем светло и шесть часов. Все успокоились, я видела, что прошла опасность, но всё меня мучил его кашель и дыханье, и до сих пор я не совсем покойна. Ел он хорошо, спал порядочно и слабило хорошо. А его нежность ко мне сводит меня совсем с ума. Мне всё хочется плакать, да и нервы расстроены, может быть, оттого. Он похудел и стал ещё больше похож на тебя. Тебя я не вижу и мне всё хочется в его личике увидать твои черты и найти сходство. Когда уехал доктор, я легла и спала часа полтора в детской. Всё мне представлялось в тумане, и ночь прошедшая, и природа вся, и люди; — ты знаешь, как после бессонной ночи, а когда я думала о тебе, то ужасная пустота, скука и всё, кажется, как будто не для меня, что я умерла и что только здоровье Серёжи и ты опять меня оживят. И до сих пор это чувство. Серёже делалось всё лучше и лучше, тётенька спала, Таня бегала везде: и в сад, и ещё куда-то, а я всё у Серёжи, и всё с самыми радостными, но тревожными мыслями о тебе. Часа в три мы все опомнились, умылись, оделись; Кёллер поехал в Тулу, Серёжа уж стал играть и смеяться и я села есть. Потом опять в детской; любовь Серёжи ко мне, меня так и тянет к нему. В четыре с половиной часа обедали, а потом, с моего позволения, Иван Иванович с сыном и Таня поехали верхом кататься. Они и третьего дня ездили ловить лошадей крестьянских на наших лугах, но ничего не поймали. Я пошла нынче после обеда к Мышке и опять я для всего мёртвая, как будто. Погода была чудесная, всего часа полтора, особенно ярко блестела на солнце трава, мне это в глаза бросилось. Мышки дома не было; я вернулась домой и встретила Ивана Ивановича, Таню и Анатоля. Таня была блестяща просто. В бархатной курточке, в своей шляпке с пёстрыми пёрышками, беленькая, свеженькая, — прелесть. Немножко завидно было и я подумала, что и ты ею поразишься, страшно немножко стало. А я дурная с измятым лицом, жалкая, чересчур не элегантная пешеходка. — Дома, пока Серёжа спал, пописала, потом он оторвал меня, потом я опять писала и пишу до сих пор. Его кладут спать, я отпущу няню, и сама продежурю до твоего приезда. Я жду тебя непременно нынче в ночь. Приедешь ли? Я не дождусь, кажется, тебя, а как хочется увидаться скорее с тобой» (ПСТ. С. 6 - 9).

По этому письму Софьи, в сопоставлении с хозяйственно-эгоистическим – Льва, видно уже, сколь непростая судьба ожидала супругов. Сколь сильна в юной Софочке была потребность обладания и принадлежности, повседневной заботы — столь же ярко молодой Лев являл собой тип искателя свободы, любителя уединиться для собственной эмоциональной и интеллектуальной жизни… даже куда-нибудь сбежать! Его отъезд — «присмотреть за имением» — не был так остро необходим, как он сам был необходим юной своей жене, оставленной с больным ребёнком в безалаберном львином-толстовском доме, пусть уже не вовсе чужом, но таком, к которому «нормальному», обыкновенному человеку нужно было ДОЛГО и непросто привыкать.

Непрост и чреват драмами с детства был и характер Софьи Андреевны. Об одной из значительнейших, судьбоносных его черт пишет в своих мемуарах сестра Сони, Татьяна Берс, в замужестве Кузминская:

«Соня была здоровая, румяная девочка с тёмно-карими большими глазами и тёмной косой. Она имела очень живой характер с лёгким оттенком сентиментальности, которая легко переходила в грусть. Соня никогда не отдавалась полному веселью или счастью, чем баловала её юная жизнь и первые годы замужества. Она как будто не доверяла счастью, не умела его взять и всецело пользоваться им. Ей все казалось, что сейчас что-нибудь помешает ему или что-нибудь другое должно прийти, чтобы счастье было полное. Эта черта её характера осталась у неё на всю жизнь. Она сама сознавала в себе эту черту и писала мне в одном из своих писем: «И видна ты с этим удивительным, завидным даром находить веселье во всём и во всех; не то, что я, которая, напротив, в веселье и счастье умеет найти “грустное”». Отец знал в ней эту черту характера и говорил: “Бедная Сонюшка никогда не будет вполне счастлива”» (Кузминская Т.А. Моя жизнь Дома и в Ясной Поляне. Тула, 1964. С. 53).

Предлагаем нашему читателю, по поводу этого отрывка – “завязать узелок” в памяти: так значительно проявят себя описанные в нём акцентуации характера жены Толстого в её как устном, так и эпистолярном общении с ним.

КОНЕЦ ВТОРОГО ЭПИЗОДА

_____________________

Эпизод Третий.

Дата добавления: 2019-09-02; просмотров: 169; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!