ДИСЦИПЛИНА ЖЕЛАНИЙ: ЧТО НАДЛЕЖИТ И НЕ НАДЛЕЖИТ ХОТЕТЬ

Глава 3

ОДНИ ВЕЩИ ЗАВИСЯТ ОТ НАС, ДРУГИЕ НЕТ

«Как же быть?» Получше устраивать то, что зависит от нас, а всем остальным пользоваться так, как оно есть по своей природе.

«Беседы Эпиктета», I.1

Я переехал в США из Италии в 1990 году. На тот момент мое знание американской культуры ограничивалось вещами, которые можно было почерпнуть из голливудских фильмов и телесериалов, переведенных на итальянский язык. Один мой близкий друг решил заняться моим неформальным образованием и для начала предложил прочесть книгу Курта Воннегута.

Роман «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей», вышедший в 1969 году, — довольно странное произведение, написанное, как выражался сам Воннегут, в «телеграфически-шизофреническом стиле». Сознание главного героя романа Билли Пилигрима искалечено войной, и ему представляется, будто пришельцы похищают его, отвозят на планету Трафальмадор, выставляют там в зоопарке на потеху местной публике и спаривают с порнозвездой Монтаной Уайлдбек, также похищенной с Земли. Трафальмадорцы умеют перемещаться в четырех измерениях — в трех стандартных пространственных и еще во времени, поэтому могут по желанию вернуться в любой момент своей жизни. Билли учится у инопланетян путешествовать во времени и затем использует это умение, чтобы рассказать о самых волнующих эпизодах своей жизни, включая страшный военный опыт — бомбардировку союзниками Дрездена в конце Второй мировой войны.

|

|

|

В оптометрическом кабинете Билли на Земле висела вставленная в рамку молитва, такая же была выгравирована в медальоне, который носила Монтана:

Господи, дай мне душевный покой, чтобы принимать то, чего я не могу изменить, мужество — изменять то, что могу, и мудрость — всегда отличать одно от другого.

Эта молитва воплощает в себе суть поиска, который ведет главный герой на протяжении всей книги. Билли понимает: спокойствия духа можно достичь, лишь осознав, что прошлое нельзя изменить. Человек может повлиять только на то, что происходит здесь и сейчас. Признание этого факта требует мужества — но не того рода мужества, которое нужно в бою, а более глубокого и, пожалуй, даже более важного, поскольку именно оно позволяет нам прожить жизнь наилучшим образом.

Авторство этой молитвы приписывается американскому богослову Рейнгольду Нибуру, он включал ее в свои проповеди еще в 1934 году. Сегодня она используется в программах «Двенадцать шагов» общества Анонимных алкоголиков и в других подобных организациях. Между тем идею, которая лежит в основе молитвы, можно обнаружить в совершенно разных эпохах и культурах. Шломо ибн Габироль, еврейский философ XI века, выразил ее таким образом: «И сказали они1: во главе всего понимания лежит понимание того, что может быть и чего быть не может, и утешение в связи с тем, что не в наших силах изменить». Шантидева, буддийский мыслитель VIII века, также писал: «К чему печалиться2, если все можно еще поправить? И к чему печалиться, если ничего уже поправить нельзя?»

|

|

|

Но есть и еще более древний вариант: «Из существующих вещей3 одни находятся в нашей власти, другие нет. В нашей власти мнение, стремление, желание, уклонение — одним словом, все, что является нашим. Вне пределов нашей власти — наше тело, имущество, доброе имя, государственная карьера, одним словом — все, что не наше». Так начинается «Энхиридион» или «Краткое руководство к нравственной жизни» нашего проводника в мир стоицизма Эпиктета. Идея этого разделения была основополагающей и в учении Эпиктета, и в системе стоической философии в целом, начиная с Зенона.

Сходство между вышеописанными учениями из разных времен и культур свидетельствует о том, что влияние стоической мудрости могло быть гораздо шире, чем принято считать сегодня. Следы многих ключевых концепций стоицизма есть в других философских и религиозных традициях, включая иудаизм, христианство, буддизм и даосизм. Какие-то из этих параллелей являются результатом прямого или косвенного взаимовлияния, возникновение других можно объяснить схожестью независимых размышлений о человеческой природе и существовании. Хотя эта книга и посвящена стоицизму, мы будет постоянно сталкиваться с идеями, которые были предложены, заново открыты и подтверждены на практике людьми, жившими в разное время и в разных местах. Поскольку эти идеи действительно выдержали испытание временем, мы поступим весьма мудро, извлекая из них уроки и для нашей собственной жизни.

|

|

|

Не так давно, перечитав в очередной раз максимы своего мудрого учителя Эпиктета, я отправился прогуляться к римскому Форуму, а по дороге размышлял над словами философа. Неожиданно меня осенила мысль: «Эпиктет был не совсем прав, ведь он признавал за нами одновременно слишком много и слишком мало власти. Он считал "нашим" мнение, стремление, желание и уклонение, а тело, имущество, доброе имя, государственную карьеру и тому подобное называл "не нашим". Но это не так!» С одной стороны, мои взгляды находятся под влиянием других людей, и это влияние я получаю, когда слушаю этих людей, читаю их книги и обсуждаю с ними различные вопросы. Что же касается моих стремлений, желаний и уклонений, то многие из них возникают естественно, инстинктивно. Не в моей власти всецело искоренить их, я лишь могу наложить вето, когда дело доходит до их преобразования в действие. (Тут, словно бы в подтверждение этой мысли, мой взгляд остановился на восхитительном мороженом, выставленном на витрине кафе. Но, поскольку я не был голоден и такое количество калорий повредило бы моей фигуре, я прошел мимо.) С другой стороны, я могу заботиться о своем теле, занимаясь спортом и потребляя здоровую пищу, могу решать, что купить в рамках своих финансовых возможностей; могу создать себе доброе имя благодаря хорошим отношениям с коллегами, студентами, друзьями и членами семьи. Наконец, от меня зависит решение, занимать или не занимать государственную должность, — так же как и все мои последующие действия на государственной службе, если бы мое решение было положительным.

|

|

|

Я мысленно высказывал эти контраргументы своему античному учителю и вдруг осознал, сколько же во мне чванства, присущего, впрочем, многим людям XXI века. Разумеется, Эпиктет знал все это, он не страдал недостатком интеллекта и свои речи обращал к таким же умным людям, только его слова не были предназначены для буквального толкования. Не понимаю, почему это стало для меня столь удивительным открытием, ведь как ученый-философ я знал, что все тексты должны интерпретироваться и, чтобы точно понять мысль автора, нужно знать контекст. К счастью, отправившись на прогулку по римскому Форуму, я прихватил с собой первоисточник. Полистав страницы, я нашел вполне конкретный, хотя и метафорический ответ на свои возражения: «Но это как нечто такое4, что мы делаем, когда дело касается плавания. Что в моей возможности? Выбрать кормчего, моряков, день, час. И вот обрушилась буря. Так какое же еще мне дело? Мое ведь исполнено. Это условие — дело другого, кормчего… Поэтому, если плыть невозможно, мы сидим, терзаясь, и беспрестанно выглядываем: "Какой дует ветер?" — "Борей". Какое нам дело до него? "Когда подует Зефир?" — "Когда будет угодно ему, милейший, или Эолу"»[3].

Как видно из приведенного Эпиктетом примера, так называемая стоическая дихотомия контроля — когда одни вещи зависят от нас, а другие нет — в действительности признает три уровня нашего влияния на мир. Сначала мы принимаем определенные решения: ставим перед собой цель (морское путешествие) и выбираем лучшие, на наш взгляд, способы ее достижения (нанимаем опытных моряков). Далее мы понимаем, что далеко не всегда можем на 100 % реализовать задуманное. Например, услуги кормчего, которого мы собирались нанять, могут оказаться слишком дороги для нас или же мы все-таки наймем кормчего, а он заболеет. Наконец, есть обстоятельства, которые всецело находятся вне нашего контроля, и мы никак не можем повлиять на них. Это, например, направление и интенсивность ветров.

Во время работы над этой книгой со мной произошел случай, который прекрасно проиллюстрировал эту мысль Эпиктета. С одним из моих братьев мы решили слетать из Рима в Лондон на музыкально-философский фестиваль. В этой поездке практически все было под нашим контролем: мы подробно обсудили план действий и воспользовались авиакомпанией, которую выбрали для нас организаторы фестиваля (то есть с кораблем и кормчим все было в порядке). Но то, что случилось во время посадки в аэропорту Гатвик, полностью выходило из-под нашего контроля. Самолет уже опустился довольно низко, была отчетливо видна посадочная полоса, когда двигатели вдруг взревели, и лайнер начал стремительно набирать высоту. Пассажиры заволновались, а капитан сообщил по громкой связи, что из-за «транспортной проблемы» мы сделаем разворот и заново зайдем на посадку. Это деликатное объяснение оказалось эвфемизмом: в действительности мы едва не сели на самолет, который рулил по нашей посадочной полосе! Я узнал о происходящем только благодаря моему соседу, который сидел у иллюминатора и подробно пересказывал мне все, что видел. Очевидно, диспетчерская служба просмотрела второй самолет, и только молниеносная реакция экипажа и мощные двигатели Airbus спасли наши жизни. Ни на один из этих факторов мы, пассажиры, повлиять не могли. Но на протяжении всего этого инцидента я чувствовал себя невероятно спокойным, и в голове моей крутились слова: «Когда будет угодно ему, милейший». Старый философ вновь оказался прав.

Одна из ключевых мыслей Эпиктета состоит в том, что нам присуща склонность беспокоиться и сосредотачиваться на вещах, которые мы не можем контролировать. А надо концентрировать внимание на тех параметрах нашего жизненного уравнения, над которыми у нас есть власть. Это значит, что мы должны выбрать путешествие, в которое действительно хотим отправиться (причем хотим по разумным причинам), затем надо найти опытную команду для нашего корабля, а после этого подготовиться к путешествию как можно лучше. Таким образом, первый урок стоицизма гласит: сосредоточить внимание и усилия там, где у нас есть максимум контроля, а остальное оставить на волю Вселенной. Это отличный способ сэкономить массу времени, сил — и нервов.

Еще одна метафора стоиков, на этот раз от Цицерона, помогает проиллюстрировать эту мысль. Возьмем, к примеру, лучника, которому нужно поразить цель. Есть ряд вещей, которые зависят только от лучника: он решает, сколько времени и насколько интенсивно ему нужно тренироваться, он проверяет состояние лука и стрел, оценивает цель и расстояние до нее, выбирает момент, когда пустить стрелу. Другими словами, добросовестный лучник делает все, что зависит только от него, вплоть до того момента, когда стрела покидает лук. Но попадет ли стрела в цель? Это уже зависит не от лучника.

Может случиться все что угодно: внезапный порыв ветра изменит направление стрелы, между стрелой и целью возникнет помеха, например проедет карета, наконец, сама цель (например, вражеский солдат) может переместиться. Вот почему Цицерон делает вывод: «Само же поражение мишени есть только предмет выбора5, но не предмет желания». На первый взгляд это утверждение может показаться загадочным, но теперь его смысл стал для нас абсолютно ясен: стоический лучник делает сознательный выбор — попытаться поразить мишень — и выполняет все от него зависящее, чтобы достичь этой цели. Но он готов спокойно принять и отрицательный результат, признавая, что итог его усилий не находится всецело под его контролем. В этой формуле есть и другие независимые переменные, как и практически во всем, что мы делаем в жизни.

В этот момент своего внутреннего диалога с Эпиктетом я осознал: то, о чем он говорит мне, можно применить к бесчисленному множеству вещей в моей жизни. Возьмем, например, степень моего «контроля» над собственным телом. Сколько я себя помню, у меня всегда был избыточный вес. Из-за этого в школе меня дразнили, и я рос очень неуверенным в себе ребенком. В подростковом возрасте моя робость очень мешала мне в отношениях с девушками. Со временем я превратился в «импозантного» мужчину и избавился от неуверенности в себе, однако проблема с весом осталась. И здесь мне очень помогла точка зрения стоиков. Начну с того, что я никак не мог повлиять на гены, доставшиеся мне в наследство от отца и матери, и на условия своего воспитания в раннем детстве. Тогда обо мне заботились бабушка с дедушкой, поэтому я ел все, что они мне давали, и в том количестве, которое они считали правильным. Как биолог, специализирующийся на изучении взаимосвязи между природой и воспитанием, могу утверждать: наши жизненные привычки формируются в основном под воздействием нашей генетической предрасположенности и среды, которая окружает нас в младенчестве и детстве.

Но это не повод становиться фаталистом или поддаваться чувству беспомощности. По мере своего взросления и становления личности человек все больше контролирует свою жизнь, в том числе принимает решения, связанные с питанием и физической активностью. Таким образом, 15 лет назад (конечно, позже, чем следовало бы в идеале) я начал заниматься спортом, для того чтобы дать себе аэробную нагрузку и поддерживать мышечный тонус. Примерно в то же время я заинтересовался здоровым питанием, стал читать этикетки на продуктах и начал есть правильные блюда в умеренных количествах. Честно говоря, я нарушаю свои здоровые привычки чаще, чем мне хотелось бы это признать, но их положительные результаты все равно сказываются: мое здоровье и внешний вид заметно улучшились, а это, в свою очередь, дает мне чувство психологического комфорта. Да, я так и не приобрел стройного и мускулистого тела, которое некоторые люди получают «в дар» от рождения и совершенствуют благодаря интенсивной работе над собой. Раньше это было для меня мучительной проблемой и источником постоянного разочарования, но теперь — нет. Я усвоил главную истину стоицизма, признав, что у меня есть контроль над одними вещами (например, над моим питанием, уровнем физической активности) и что я совершенно не могу контролировать свои гены, ранний детский опыт, а также некоторые другие внешние факторы, включая режим моих тренировок. Следовательно, результат моих усилий — вид моего тела и мое состояние здоровья — есть «предмет выбора, но не предмет желания», как выразился Цицерон. И сейчас я получаю удовольствие от знания, что делаю все возможное и иду к идеальному для меня — хотя и неидеальному в абсолюте — результату.

Стоическая дихотомия контроля применима ко всем областям нашей жизни. Допустим, вы ждете повышения в должности. Вы считаете это повышение заслуженным, поскольку проработали в компании много лет, всегда добивались хороших результатов и выстроили прекрасные отношения со своими коллегами и руководством. Также предположим, что окончательное решение о том, повысят вас или нет, станет известно только завтра. Стоическое отношение к жизни позволит вам безмятежно проспать всю ночь, а утром спокойно узнать о принятом решении, каким бы оно ни было. Ваше спокойствие вызвано никоим образом не уверенностью в результате: он находится вне вашего контроля и зависит от слишком многих «переменных величин», в том числе от внутренней политики вашей компании, симпатий босса и наличия достойных конкурентов среди ваших коллег. Нет, вы спокойны, потому что знаете: вы сделали все от вас зависящее, поскольку только это находится под вашим контролем. Вселенная не подчиняется вашим желаниям и приказам — она делает то, что делает. А ваша компания, решения и поступки начальства, коллег, акционеров, клиентов и многое другое — часть этой Вселенной. Так зачем же волноваться и мучиться бессонницей?

Представьте себе другую ситуацию: вы — родитель дочери-подростка, которая вдруг стала непослушной и ведет себя с вами враждебно, хотя у нее было счастливое детство и вплоть до последнего времени вы полагали, что у вас прекрасные отношения. Как правило, оказавшись в таком положении, родители начинают винить себя в том, что мало уделяли внимания дочери, когда она была ребенком, и недостаточно старались (хотя затрудняются сформулировать, что они могли бы сделать для нее еще). Вы можете чувствовать разочарование от того, что ваша дочь уже не та счастливая маленькая девочка из прошлого. Эпиктет говорит, что такие сожаления — пустая трата эмоциональных сил. Мы не в состоянии изменить прошлое — это вне нашего контроля. Мы можем и должны извлекать уроки из прошлого, но единственное, что в нашей власти, — это происходящее здесь и сейчас. Правильное отношение к вышеописанной ситуации — признать, что вы делали для воспитания дочери все от вас зависящее и продолжаете делать это сейчас, помогая ей пережить трудный период в жизни. И спокойно принимать результат, каким бы он ни был.

Важная оговорка: я не призываю вас к смирению! Стоицизм часто ошибочно истолковывают как пассивную философию, но пассивность и смирение идут вразрез с учением стоиков и, что еще важнее, с их делами. Принципов стоической философии придерживались многие ведущие государственные деятели, генералы и императоры, то есть люди, не склонные к фаталистической бездеятельности. Но они были достаточно мудры, чтобы проводить различие между своими целями, находившимися под их контролем, и внешними результатами, на которые они способны повлиять, но не могут полностью контролировать. Как говорится в вышеприведенной молитве о спокойствии духа, признание этой дихотомии является признаком зрелости и мудрости.

Каждый раз, оказываясь в трудном положении, я вспоминаю знаменитую историю о стоической невозмутимости. К счастью для меня, мои ситуации были далеко не такими сложными, как у героя этой истории — стоика Пакония Агриппина, жившего в I веке нашей эры. Его отца казнил император Тиберий якобы за измену, а в 67 году сам Агриппин был обвинен в том же преступлении (и тоже, скорее всего, беспричинно) другим императором, Нероном. Вот как излагает эту историю Эпиктет: «Ему сообщают: "Тебя судят в сенате"6. — "Да будет судьба благосклонна! Однако уже пять часов (а в этот час он по своему обыкновению упражнялся и затем обмывался холодной водой), пойдем поупражняемся". Когда он кончил упражняться, пришли и сказали ему: "Ты осужден". — "На изгнание, — спрашивает он, — или на смерть?" — "На изгнание". — "А имущество что?" — "Не изъято". — "Позавтракаем, значит, в Ариции"». Реакция Агриппина может показаться наигранно дерзкой — вышеописанную сцену легко представить в исполнении Кэри Гранта или Харрисона Форда в крутом голливудском блокбастере, но трудно вообразить, чтобы человек так вел себя в реальной жизни. Но в этом-то и состоит сила стоицизма: признание фундаментальной истины, что мы можем контролировать только свое поведение, но не его результаты (не говоря уже о результатах поведения других людей), дает нам способность невозмутимо принимать происходящее. Это происходит, потому что мы знаем: сделано все возможное и все зависящее от нас в данных обстоятельствах.

Кстати, к другу Агриппина, сенатору (и стоику) Публию Клодию Тразею Пету, судьба была не так благосклонна. Его осудили по сфальсифицированным обвинениям и приговорили к «свободному выбору смерти» (лат. liberum mortis arbitrium), что означало немедленное самоубийство. Тразей Пет получил сенатское предписание, когда обедал дома со своими гостями. Он спокойно извинился перед ними, удалился в спальню и вскрыл себе вены в присутствии квестора, доставившего приказ. Причем в ожидании смерти он продолжил беседовать о природе души со своим другом и постоянным соперником в диспутах Деметрием из философской школы киников.

Конечно, Агриппин и Тразей Пет были исключительными личностями, а своенравные тираны вроде Нерона на удивление часто встречаются среди власть имущих и сегодня, спустя две тысячи лет. Но главное в этих историях — идея дихотомии контроля и вытекающие из нее следствия. Если мы проанализируем события нашей жизни, то поймем, что очень многое (от незначительных эпизодов до самого важного) находится вне нашего контроля. Из осознания этого может логически вытечь принцип непривязанности к вещам и людям, который также проповедуется буддизмом и другими философскими и религиозными традициями. Но эта идея — еще один источник серьезных заблуждений относительно стоицизма. Эпиктет излагает ее, по своему обыкновению, в весьма резкой форме (впоследствии я понял, в чем заключается его метод: Эпиктет с порога оглушает человека, чтобы приоткрыть его разум и вложить в него абсолютно чуждую до сего момента мысль):

Каково же упражнение на деле против этого?7 Прежде всего высшее, главнейшее, прямо как бы с порога: когда ты испытываешь привязанность к чему-то, то не относись к этому как к чему-то такому, что не может быть отнято, но относись как к чему-то такого рода, как горшок, как стеклянный кубок, чтобы, когда они разобьются, ты, помня, чем они были, не впадал в смятение. Так и здесь: если ты целуешь свое дитя, или брата, или друга… напоминай сам себе, что любишь смертное, любишь отнюдь не свое. Это дано тебе на настоящее время, не как не могущее быть отнятым и не навсегда, но как смоква, как виноград в установленное время года, а если ты тоскуешь по ним и зимой, то ты глупец. Вот так и, если ты тоскуешь по сыну или по другу тогда, когда тебе не дано, знай, что ты это зимой тоскуешь по смокве.

Задержитесь на минуту и перечитайте этот отрывок, прежде чем следовать за Эпиктетом и мной дальше. Я уверен: как и большинство людей, вы согласны с тем, что Эпиктет говорит о привязанности к вещам, будь то горшок, стеклянный кубок или iPhone последней модели. Да, большинство из нас любит свои вещи, но в глубине души мы понимаем, что не случится ничего страшного, если они сломаются. Однако многие из нас содрогаются от ужаса, когда философ призывает распространить то же отношение на собственного ребенка, брата или друга. Ведь это бесчеловечно — говорить, будто люди не должны привязываться к своим близким! Каким социопатом нужно быть, чтобы не видеть разницы между родным братом и горшком?!

В первую минуту я тоже был шокирован цитатой Эпиктета, но, поразмыслив, понял, что философ вовсе не призывает нас не любить родных и друзей и не заботиться о них. Он просто сообщает неприкрытую суровую правду, которую нам трудно принять.

Стоицизм возник и процветал в эпоху политической нестабильности. Жизнь была трудной, опасной, к тому же человек мог лишиться ее в любой момент и в любом возрасте. Эта печальная участь не миновала даже императора Марка Аврелия, жившего в период расцвета Римской империи, через сто лет после Эпиктета. Из тринадцати его детей только один сын и четыре дочери пережили отца. А ведь его семья на то время считалась одной из самых состоятельных в мире, была обеспечена всеми материальными благами, лучшей едой и медицинской помощью: личным врачом императорской семьи был Гален — один из самых знаменитых медиков Античности.

Сам Эпиктет, как мы помним, взял на воспитание сына своего друга, иначе мальчик был бы обречен на верную смерть — это говорит о том, что философ знал, что такое сострадание и забота о людях. Но Эпиктет призывал мужественно смотреть в лицо реальности, а реальность такова, что все люди смертны и никто из них не принадлежит нам и не останется с нами навечно. Понимание этой жестокой истины помогает сохранить рассудок в случае смерти любимого человека и спокойно пережить расставание с близким другом, уезжающим в другую страну. (Если сегодня люди эмигрируют по экономическим причинам или бегут от насилия и беспорядков, то во времена Эпиктета распространенной причиной таких переездов было изгнание.) Признав эту реальность, мы понимаем, что должны наслаждаться любовью наших близких и общением с ними, когда это возможно, а не принимать их как должное: ведь неминуемо настанет день, когда «установленное время года» пройдет. Мы всегда живем hic et nunc — здесь и сейчас.

Всю очевидность этой истины судьба преподнесла мне прошлым летом в Стамбуле. Я отправился туда, несмотря на предостережения родных: всего за несколько дней до моей поездки в городе произошел ужасный теракт и сохранялась опасная обстановка. Но я рассудил — и, как оказалось, верно, — что снаряд в одну и ту же воронку дважды не попадает и вероятность очередной атаки террористов, особенно с учетом резкого усиления мер безопасности, невелика. Однако я не учел, что в городе могут начаться политические волнения.

В один из вечеров мы с друзьями ужинали в замечательном критском ресторане в историческом районе Стамбула, и вдруг я заметил, что остальные посетители (в тот поздний час их было немного) напряженно уткнулись в свои смартфоны. Поначалу я счел это очередным примером пагубного влияния гаджетов: наши современники предпочитают виртуальное общение на Facebook живому разговору со своими спутниками. Но вскоре стало ясно, что этот вывод, как сказали бы стоики, «не получил моего «согласия» (то есть, оказался неверным): люди были слишком взбудоражены и обеспокоенно что-то обсуждали. Как оказалось, они следили за новостями: в тот самый момент в стране предпринималась попытка военного переворота. Мы восприняли это сообщение спокойно и продолжали беседовать, потягивая вино. Наши турецкие приятели рассказали о правительстве премьер-министра Реджепа Эрдогана, которое становилось все более авторитарным и происламским, и о нескольких попытках госпереворотов, что произошли в Турции за последние пятьдесят лет.

Наконец мы с друзьями решили возвращаться в отель, но, по слухам, все мосты города были перекрыты военными, включая и те, что соединяли азиатский и европейский берег Босфора. Мы находились в азиатской части, а наш отель остался по другую сторону. После неудачных попыток поймать такси мы отправились в гостиницу пешком. Надо заметить, что по городу бродило немало любопытствующих, хотя полицейские машины и перегородили некоторые улицы. В отличие от них, социальные сети заблокированы не были, поэтому мы смогли сообщить семьям, что с нами все в порядке.

Обстановка в Стамбуле была пугающе спокойной: рыбаки, покуривая, удили с моста рыбу и переговаривались, как в самую обычную ночь. Озадаченные, мы дошли до отеля и улеглись в постели, но заснуть так и не смогли: следующие несколько часов прямо над гостиницей летали военные вертолеты и истребители, дважды прогремели мощные взрывы, как мы узнали потом, это были те печально известные события на площади Таксим. Однако утром город выглядел так, словно ничего не случилось. По улицам неторопливо шли прохожие (хотя их было меньше, чем обычно), работали кафе (но многие музеи были закрыты). Стараясь особо не выделяться, мы прогуливались возле отеля, следили за новостями и ждали, когда откроется аэропорт: на тот день у нас были куплены билеты домой. Наконец нам сообщили, что с нашим рейсом до Парижа все в порядке, он не отменен, просто вылет задерживается. Около полуночи мы сели на такси и отправились в аэропорт — и вот тут нам пришлось поволноваться: улицы были перекрыты сотнями людей, они праздновали провал военного переворота, в ходе которого были убиты и ранены тысячи человек по всей стране, в основном в Анкаре. Оказаться среди оголтелой толпы молодых мужчин, разгоряченных кровью, пролитой на их улицах, без знания местных обычаев и языка — ситуация явно из разряда «непредпочтительных безразличных вещей», если пользоваться терминологией стоиков. Досадуя, что мы не можем двинуться с места, наш таксист принялся ожесточенно ругаться с другим водителем, что, конечно, только добавило нервозности всему происходившему. В конце концов нам чудом удалось добраться до аэропорта, зарегистрироваться на рейс и благополучно улететь в Европу, а затем в США.

Для меня, человека, изучающего стоицизм, стамбульский опыт стал лучшей иллюстрацией основополагающего принципа, рассмотренного в этой главе: далеко не все вещи находятся под нашим контролем. Хотя я старался всегда помнить об этом, стамбульский эпизод буквально ткнул меня в главную стоическую истину. Это во-первых. Во-вторых, меня до сих пор удивляет, насколько спокойно мы с друзьями вели себя на протяжении этих двадцати четырех часов в Стамбуле. Да, мы не подвергались очевидной физической угрозе, но при этом совершенно не были уверены, что ситуация не развернется против нас, особенно на фоне военной авиации и взрывов. В-третьих, когда мы пробивались сквозь возбужденную толпу в аэропорт, я осознал, насколько просто манипулировать людьми с помощью эмоций, играя на их страхах и гневе. Это еще больше убедило меня в правоте стоиков, которые считают, что таким эмоциям не следует «давать согласия», необходимо держать их в узде и развивать в себе более позитивные чувства. И, конечно, анализировать ситуацию: в нашем случае, например, это означало попытаться понять, почему произошла попытка военного переворота и как она повлияла на дальнейшую судьбу Турции. Практика стоицизма очень помогла мне в обстоятельствах, с которыми мне довелось столкнуться в Стамбуле. Она укрепила меня во мнении, что другие люди также могут извлечь пользу из стоических идей — не только в разгар государственного переворота, но и в повседневной мирной жизни.

Глава 4

ЖИТЬ СОГЛАСНО С ПРИРОДОЙ

Но что мы говорим, что природа человека кроткая, взаимолюбивая, честная, это не парадоксально? — Тоже нет.

«Беседы Эпиктета», IV.1

Античные стоики придумали множество новых слов для объяснения своей философии и славились своей любовью к емким фразам, лаконично выражавшим суть их философских принципов. Одной из таких максим, принадлежащих раннему стоику Зенону Китийскому, был принцип жить «согласно с природой».

«Что? — с насмешкой переспросил я, прочитав об этом у Эпиктета. — Стоицизм вдруг оказался одной из этих экзотерических штучек в духе нью-эйдж, призывающих нас обниматься с деревьями и сливаться с природой?» Нет, спокойно ответил он мне: «Это не просто1 — только лишь назначение человека исполнить. Ведь что такое человек? Живое существо, говорят, обладающее разумом, смертное. Как раз в этом обладании разумом от кого мы отличаемся? От зверей. И от кого еще? От баранов и тому подобных. Так смотри же, не делай ничего, каким бы то ни было образом, как зверь. Иначе ты утрачиваешь человека, не исполняешь его назначения».

То, что человек отличается от зверей, было совершенно ясно для жителей античной эпохи. Например, Аристотель назвал человека наделенным разумом животным, имея в виду не то, что мы всегда ведем себя разумно, поскольку даже беглое наблюдение показывает: это не так, — а то, что мы способны вести себя разумно. Он также считал человека политическим животным, опять же подразумевая не наше пристрастие к политическим играм и спорам (хотя, конечно же, мы это любим), а то, что мы живем и, что гораздо важнее, процветаем в «полисе» (от лат. polis) — сообществе других людей. Опираясь на аристотелевское понимание природы человека как наделенного разумом общественного животного, стоики пришли к заключению, что предназначение человека состоит в применении разума к общественной жизни. Это различие между взглядами Аристотеля и стоиков, которое может показаться незначительным, влечет за собой кардинально разные следствия. Аристотель считал ум высшей способностью человека, отличающей его от животного мира, а созерцательную деятельность — высшим проявлением ума. Как вы можете догадаться, такое отношение может привести к довольно обособленному и пассивному существованию. В отличие от Аристотеля, стоики сместили акцент в сторону социального, утверждая, что смысл жизни человека — использовать свой разум для строительства лучшего общества, которое только можно создать.

Проблема наших дней заключается в том, что сам феномен человеческой природы стал подвергаться сомнению. И ученые, и философы стараются уходить от этого понятия, а некоторые и вовсе отвергают существование некой «человеческой природы» как пережиток устаревшего мировоззрения. Но я думаю, что они серьезно ошибаются.

Вплоть до середины XIX века люди на Западе считали, что все животные, включая человека, созданы всемогущим Богом. Таким образом, они фактически соглашались со взглядами Аристотеля по этому вопросу, интерпретируя их через фильтр своей религии: человек является особенным, поскольку он создан по образу и подобию Божьему, из чего естественным образом проистекает смысл его жизни: поклоняться Богу и соблюдать установленные им правила существования в созданной им Вселенной.

Но в 1859 году Чарльз Дарвин опубликовал свой знаменитый труд «Происхождение видов». Дарвин и его коллега Альфред Рассел Уоллес независимо друг от друга накопили огромный массив эмпирических данных, позволивших сделать два революционных вывода. Вывод первый: все живые виды на Земле связаны общим происхождением, как члены одной семьи, и это происхождение можно проследить вплоть до зарождения жизни. Вывод второй: великое разнообразие форм жизни, превосходно приспособленных к разнообразным условиям существования на Земле, является результатом фундаментального процесса, который Дарвин и Уоллес назвали естественным отбором. Этот процесс, который был тщательно изучен в естественных и лабораторных условиях, основан на удивительно простом алгоритме. Во-первых, Дарвин и Уоллес заметили, что во всех популяциях животных и растений есть определенная степень вариативности: одни представители вида выше, другие ниже; у одних листья насыщенного зеленого цвета, у других — бледнее; у одних метаболизм протекает быстрее, у других медленнее, и так далее. Во-вторых, различные вариации определенного признака, как правило, являются более или менее благоприятными для условий, в которых обитают организмы. Например, листья определенной формы больше подходят для существования в пустыне, где много света и мало воды, а листья другой формы «приспособлены» для нижнего яруса тропических лесов, где много воды, но дефицит света. Другими словами, эти характеристики влияют на две ключевые (с биологической точки зрения) для любого существа вещи — выживание и способность к воспроизводству. В-третьих, ученые обнаружили корреляцию между характеристиками родителей и их потомства, что свидетельствует о передаче этих признаков из поколения в поколение. Дарвин не мог объяснить, каким образом происходит такая передача, хотя основной принцип наследственности был открыт Грегором Менделем примерно в то же время. Правда, работы Менделя получили признание только в 1900-х годах.

Если объединить эти три элемента — вариации, дифференциальную приспособляемость и наследование, можно сделать вывод, что приспособленные к внешней среде индивиды имеют больше шансов выжить и произвести больше потомства. Таким образом, их характеристики распространяются по всей популяции. Если же среда обитания изменяется, то весь процесс, который называется эволюцией путем естественного отбора, повторяется заново.

Однако какое отношение все это имеет к человеческой природе? Дарвиновская теория эволюции нанесла сокрушительный удар по идее уникальной человеческой сущности, о которой говорил Аристотель, стоики и многие другие античные мыслители. Эпиктет, конечно, был прав, утверждая: «Как раз в этом обладании разумом от кого мы отличаемся? От зверей. И от кого еще? От баранов и тому подобных». Безусловно, человек отличается от диких зверей и баранов. Но так ли велика разница между нами и другими приматами, особенно человекообразными обезьянами? Современная биология утверждает, что нет. Например, наш геном отличается от генома шимпанзе всего на 4–5 %. С эволюционной точки зрения это довольно много, но держу пари, что Аристотель был бы поражен незначительностью такого различия. Кроме того, биологи находят все новые доказательства того, что многие якобы типичны человеческие черты на самом деле вовсе не уникальны. Мы — не единственные животные2, живущие в социальных группах, способные к сотрудничеству и использующие орудия труда. Мы — не единственные, кто обладает способностью к сложным видам коммуникации и даже к тому, что мы называем нравственным поведением (которое также можно наблюдать у шимпанзе и других приматов). Тем не менее мы все же обладаем отличительными особенностями: используем язык со сложной грамматикой и абстрактными понятиями; наши дети рождаются с очень большим головным мозгом (и этот мозг продолжает расти после рождения); для нашего мозга характерна значительная асимметрия полушарий, «специализирующихся» на выполнении различных функций (например, наше левое полушарие отвечает за языковые способности); из всех млекопитающих мы имеем самое большое соотношение размера мозга к размеру телу; и мы единственные среди человекообразных обезьян не имеем кости в пенисе3.

Изучая этот (неполный) список, вы могли заметить, что большинство этих различий носят количественный, а не качественный характер. У нас более крупный и более асимметричный мозг, наши дети также рождаются с более крупным мозгом и дольше растут после рождения, и так далее. Другими словами, это различия в степени, а не по существу, причем некоторые из них кажутся ничтожными с точки зрения ключевой мысли Аристотеля и стоиков: да, в нашем пенисе нет кости, но это вряд ли влияет на нашу способность к рациональному мышлению, философствованию и стремление быть добродетельными. Пожалуй, нашей главной отличительной чертой можно было бы назвать язык, если бы не серьезные разногласия по поводу того, что такое язык4 и чем он отличается от других средств коммуникации.

Лично я отвергаю подобный скептицизм относительно человеческой природы, но и не ратую за идеалистические поиски человеческой сущности. Я считаю, что необходимо извлечь более серьезный урок из открытий современной биологии. Так, исследования действительно показали, что практически все характеристики, отличающие живые виды друг от друга, включая наш человеческий вид, носят количественный характер и расположены на многомерном континууме. Но исследования показали и то, что отдельные представители одного вида сложных многоклеточных организмов, в частности позвоночных (коими мы являемся), группируются на этом многомерном континууме в тесные кластеры. Они располагаются гораздо ближе друг к другу, чем к кластерам других живых видов (конечно, за некоторыми исключениями: любой биолог скажет вам, что единственный универсальный закон биологии — это закон исключений). Проще говоря, по нашему внешнему виду и поведению нас с первого взгляда можно отнести к представителям генного кластера Homo sapiens и невозможно спутать даже с нашими ближайшими эволюционными родичами из кластера Pan troglodytes (шимпанзе). Этого факта достаточно для того, чтобы обоснованно говорить о феномене человеческой природы: люди в достаточной степени отличаются от близкородственных видов. И многие из многомерного набора отличительных характеристик связаны с нашей уникальной способностью к социальным взаимодействиям, а также с нашими поистине фантастическими умственными способностями. Именно эти два аспекта человеческой природы — социальность и разумность — лежали в основе утверждения стоиков о человеческой исключительности.

Такова биологическая сторона человеческой природы. Между тем в последнее время идея человеческой исключительности потеряла свою популярность, особенно среди философов. Почему? Ответ основывается на двух «линиях» философских рассуждений, и, прежде чем двигаться дальше, предлагаю ознакомиться с ними. Некоторые философы просто приводят уже рассмотренный нами аргумент, утверждая, что Дарвин нанес смертельный удар по идее эссенциализма. Другие идут в противоположном направлении: они опираются не на генетику, а на культурную антропологию и приходят к выводу, что человечество слишком гибко в своем поведении и демонстрирует огромную вариативность культур, поэтому бессмысленно говорить о едином понятии человеческой природы.

Последний аргумент немного странен. Во-первых, если человеческая культура вариативна, то это само по себе является уникальной особенностью в животном мире и — как ни парадоксально — отличает людей от других живых видов. Во-вторых, все человеческие культуры имеют некоторые общие, мало варьирующиеся характеристики, и это признак того, что человеческая поведенческая пластичность на самом деле ограничена. Что же это за общие черты?5 Ну, например, использование календаря (то есть целенаправленное отслеживание времени), развитие космологии (объяснение того, как появился мир), вера в существование души или чего-то подобного, проведение погребальных ритуалов и обрядов инициации при половом созревании, установление правил наследования имущества, умение шутить и, конечно же, производство и использование орудий труда. (Обратите внимание, что некоторые виды животных также используют инструменты, так что приведенный список отличается от списка уникальных характеристик человеческого вида.)

В итоге ни биологическая вариативность, ни культурное разнообразие не доказывают то, что античные люди считали очевидным: мы существенно отличаемся от всех остальных живых видов, появившихся на нашей планете за миллиарды лет эволюции. Мы отличаемся от них как в лучшую сторону (наши потрясающие культурные и технические достижения), так и в худшую (разрушение окружающей среды и боль и страдания, которые мы причиняем другим видам живых существ, а также представителям собственного вида). Наше отличие от других видов — и это ключевой момент — состоит не в чем-то тривиальном типа отсутствия некой кости. Оно затрагивает наши когнитивные и социальные способности, благодаря которым я, например, смог написать эту книгу, а вы — прочитать ее и, более того, осмыслить прочитанное.

Итак, мы подробно разобрались в этом вопросе и теперь можем глубоко истолковать ответ Эпиктета, приведенный в начале этой главы: «Ведь что такое человек?6 Живое существо, говорят, обладающее разумом, смертное. Как раз в этом обладании разумом от кого мы отличаемся? От зверей. И от кого еще? От баранов и тому подобных». Далее Эпиктет продолжает свое объяснение таким образом: «Смотри, не делай ничего, как баран. Иначе и так утрачивается человек. Что же мы делаем, как бараны? Когда мы делаем что-то ради чрева, когда ради похоти, когда необдуманно, когда грязно, когда невнимательно, куда мы склоняемся? К баранам. Что мы утрачиваем? Обладание разумом. Когда споря, причиняя вред, злобно, напролом, куда мы склоняемся? К зверям». Эпиктет утверждает, что от других видов животных мы отличаемся разумом, и это обязывает нас к этичному поведению: мы не должны вести себя как звери или бараны, поскольку это перечеркивает нашу человеческую сущность, самое ценное (и природное!), что у нас есть. Теперь понятно, почему призыв «жить согласно с природой» не имеет ничего общего с обниманием деревьев.

Однако здесь возникает другая философская проблема: Эпиктет и другие стоики могли совершить элементарную логическую ошибку, известную как «натуралистическая ошибка» или «апелляция к природе». Ее суть состоит в том, что все естественные явления объявляются благоприятными, а неестественные — негативными лишь на основании их наличия в природе (в таких случаях я обычно вспоминаю о ядовитых грибах). Натуралистическая ошибка в вопросах этики имеет долгую историю. Первым ее сформулировал один из ключевых философов эпохи Просвещения шотландец Дэвид Юм:

Я заметил, что в каждой этической теории7, с которой мне до сих пор приходилось встречаться, автор в течение некоторого времени рассуждает обычным способом, устанавливает существование Бога или излагает свои наблюдения относительно дел человеческих; и вдруг я, к своему удивлению, нахожу, что вместо обычной связки, употребляемой в предложениях, а именно «есть» или «не есть», не встречаю ни одного предложения, в котором не было бы в качестве связки «должно» или «не должно». Подмена эта происходит незаметно, но тем не менее она в высшей степени важна. Раз это «должно» или «не должно» выражает некоторое новое отношение или утверждение, последнее следует принять во внимание и объяснить, и в то же время должно быть указано основание того, что кажется совсем непонятным, а именно того, каким образом это новое отношение может быть дедукцией из других, совершенно отличных от него.

Теперь этот пассаж стал классикой философии, а проблема, так метко очерченная Юмом, получила название «разрыв между бытием (положением вещей) и долженствованием» (is / ought gap). Кто делает акцент на словах «кажется совсем непонятным… каким образом это новое отношение может быть дедукцией из других, совершенно отличных от него», считает, что Юм указывал на невозможность преодоления данного разрыва. Другие сосредотачиваются на словах «следует принять во внимание и объяснить, и в то же время должно быть указано основание» и утверждают, что Юм говорил о необходимости преодоления разрыва. Независимо от того, что на самом деле имел в виду Юм, я склоняюсь ко второй точке зрения. Мне кажется, что этика имеет определенные корни8, и натуралистическое объяснение представляется мне самым многообещающим подходом, к тому же он использовался и во всех греко-римских направлениях философии, включая стоицизм.

В современных дискуссиях о корнях нравственности есть четыре основных взгляда на проблему (в философии это называется «метаэтическими» позициями): скептический, рационалистический, эмпиристический и интуитивистский. Скептики утверждают, что невозможно узнать, какие этические суждения верны, а какие — нет. По их мнению, когда люди говорят «убийство — это плохо», они совершают так называемую категориальную ошибку9, то есть смешивают не связанные между собой вещи: констатацию факта (совершено убийство) и оценочное суждение (что-то является плохим и неправильным). Скептики считают, что разрыв между положением вещей и долженствованием нельзя преодолеть и факты не связаны с оценочными суждениями. Понятно, что подобные воззрения не добавляют популярности нравственным скептикам.

Приверженцы рационализма считают, что к любому знанию можно прийти не путем наблюдений и экспериментов, а всего лишь размышляя о предмете. Наверняка вы сразу представили себе стереотипный образ так называемого «кабинетного философа», но не спешите смеяться: именно таким рационалистическим методом логики и математики производят новые знания, поэтому вопрос состоит в другом: похожа ли в таком случае этика на математику или логику? Одни считают, что да, другие — нет.

Рационализму часто противопоставляется эмпиризм, согласно которому мы приходим к знаниям путем наблюдений и экспериментов. Поскольку наука — вещь в высшей степени эмпирическая, то идея, будто этические знания могут быть получены эмпирическим путем, представляет собой попытку научным способом преодолеть вышеуказанный разрыв между бытием и долженствованием.

Наконец, последователи интуитивизма утверждают, что этические знания не требуют какого-либо выведения, будь то путем рассуждений или эмпирических наблюдений, потому что они изначально заложены в нас. По их мнению, этические знания — это интуиция, позволяющая проводить четкие различия между правильным и неправильным. Как такое может быть? Как я уже говорил, приматы демонстрируют зачатки этического поведения, например когда приходят на помощь неродственным особям, оказавшимся в беде. Вряд ли такое поведение карликовых шимпанзе объясняется их знакомством с этическими представлениями о правильном и неправильном. Они действуют инстинктивно, эти инстинкты были заложены в них от рождения и развились в процессе естественного отбора, поскольку для выживания небольшим группам приматов просто необходимо просоциальное поведение. Учитывая, что у нас с карликовыми шимпанзе есть общий, причем не такой уж и далекий предок и что наши собственные предки также жили небольшими группами, в которых просоциальное поведение было адаптивным, можно предположить, что люди действительно могли унаследовать врожденный моральный инстинкт10.

Подход стоиков к этике интересен тем, что он не вписывается ни в одну из этих жестких категорий. Стоическую доктрину можно рассматривать как комбинацию интуитивизма, эмпиризма и рационализма. Но стоики определенно не были скептиками, они придерживались теории «возрастного развития» этической осознанности. Ее суть состоит в том, что в начале жизни мы руководствуемся только инстинктами (а не разумом) и они заставляют нас заботиться о себе и о близких людях, обычно членах семьи. В этот период наше этическое поведение интуитивно, оно основано на нравственном инстинкте, заложенном в человеческую природу.

По мере вступления в сознательный возраст11 — примерно в возрасте 6–8 лет — мы учимся расширять нашу этическую осознанность: начинаем проводить четкие различия между мыслями и действиями, лучше понимаем мир и свое место в нем. С этого момента наши инстинкты подкрепляются (а иногда и корректируются) комбинацией самоанализа и опыта, то есть как рационалистическим, так и эмпиристическим процессом. Стоики считали, что чем взрослее мы становимся в психологическом и интеллектуальном плане, тем больше баланс должен смещаться от врожденных инстинктов в сторону применения (эмпирически обоснованных) рассуждений. Вот что писал на этот счет Эпиктет: «И вообще он [Зевс] устроил12 природу обладающего разумом существа такою, чтобы оно не могло осуществлять ни одного личного блага без того, чтобы не приносилась какая-то польза для общего блага. Таким образом, все делать для себя уже тем самым не становится необщественным». Это снова возвращает нас к вопросу о человеческой природе: Эпиктет утверждает, что фундаментальный аспект человеческой сущности — социальность, и не только потому, что нам нравится компания других людей, но и в более глубоком смысле, ведь мы не можем существовать без помощи других. Отсюда следует, что когда мы стараемся для общего блага, то делаем это пусть косвенно, но и на благо себе. Этот проницательный взгляд на природу человека сегодня, спустя шестнадцать веков, подтверждается открытиями современной науки: установлено, что люди эволюционировали как вид социальных приматов, разделяющий адаптивные просоциальные инстинкты со своими собратьями по эволюционному дереву.

Возможно, лучше всего синтезировал это стоическое воззрение живший во II веке философ-стоик Гиерокл в своем сочинении «Элементы этики». До нас, к сожалению, дошли только фрагменты этого труда. Немногое известно и о самом Гиерокле по большому счету, лишь то, что Авл Геллий описывал его как «серьезного и праведного человека». Вот как Гиерокл выразил свою мысль:

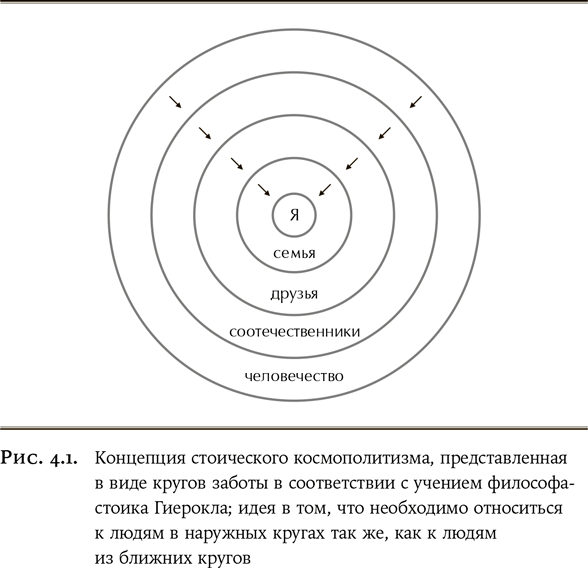

Мы как бы стоим в центре13 многих концентрических кругов… Первый и ближайший круг есть мы сами… Во втором, располагающемся чуть дальше от центра, но охватывающем и первый круг, находятся наши родители, братья, жена и дети… Далее следует круг, включающий посторонних людей, но относящихся к тому же племени, после него круг — включающий всех соотечественников… Наконец, крайний и наиболее широкий круг, охватывающий все остальные круги, включает всю человеческую расу… Совершенствующемуся человеку следует вести себя должным образом, стремясь в некотором роде распространить свой центр на окружающие его круги, и всегда стараться перенести себя из объемлющих кругов в отдельные круги, их составляющие.

Будучи стоиком и, следовательно, философом-практиком, Гиерокл не только говорит нам, что мы должны заботиться о людях, находящихся в других кругах, но и советует, как лучше усвоить такое отношение. Например, он рекомендовал своим ученикам называть посторонних людей «братьями» и «сестрами», а если они старше — то «дядями» или «тетями». Так можно постоянно напоминать себе о необходимости относиться к другим людям как к своим родственникам, поскольку, если уж на то пошло, все мы, образно говоря, плывем в одной лодке. Сегодня во многих культурах можно увидеть похожие традиции — все потому, что многие пришли к такому же пониманию человеческой психологии, что и Гиерокл.

Стоики усовершенствовали эту идею этического развития и назвали ее труднопереводимым словом oikeiôsis, смысл которого можно интерпретировать как «присвоение» или «признание своими» забот других людей так, как если бы они были нашими собственными. Это привело стоиков (а также киников, чья философская школа непосредственно предшествовала Стое и оказала на нее большое влияние) к развитию еще одной концепции, которая прочно вошла в нашу сегодняшнюю жизнь, — концепции космополитизма. В дословном переводе это слово означает «быть гражданином мира». Сократ, который оказал, пожалуй, самое сильное влияние на все эллинистические философские школы, высказался на тему космополитизма так: «На вопрос "Откуда вы родом?" никогда не отвечайте "Я — афинянин» или «Я — коринфянин», но говорите: «Я — гражданин Вселенной»14.

Глава 5

ИГРА В МЯЧ С СОКРАТОМ

Предметы безразличны, а пользование ими не безразлично.

«Беседы Эпиктета», II.5

В предыдущей главе, рассказывая о принципе «жить согласно с природой», я упомянул о любви стоиков к лаконичным, емким афоризмам, выражающим суть их философии. Мне нравится их пристрастие по двум причинам.

Во-первых, это свидетельствует об их ориентированности на практику, а не на теорию: их афоризмы были предназначены для помощи «совершенствующимся» (prokopton), то есть изучающим стоицизм, быстрее добиться прогресса. В отличие от современных наклеек на задних стеклах машин, надписей на футболках и прочих способах показать нашу принадлежность к определенной группе или метафорическому «клубу единомышленников», стоические штампы использовались как памятки для ежедневных размышлений или как руководства по правильному поведению в случае возникновения каких-либо сомнений. Другими словами, стоическое мировоззрение не относилось к тому разряду вещей, о которых заявляли во всеуслышание и выставляли напоказ (разве что учителям приходилось это делать). Например, Марк Аврелий написал свои знаменитые «Размышления» как личный философский дневник, изначально не предназначавшийся для публикации. В Античности такая работа называлась Ta Eis Heauton, что означает «для себя».

Во-вторых, я люблю афоризмы стоиков за их парадоксальность. Именно из-за этого стоическую философию часто понимают неверно или не понимают вообще. Но в то же время парадоксальность создает возможности для популяризации стоического учения: ведь стоиков просят разъяснить «парадоксы», что дает им повод перейти с уровня надписи на футболке на максимально возможный в современной коммуникационной культуре уровень «лифтовой презентации», будь то при личном общении или в социальных сетях.

Пожалуй, самое парадоксальное из этих определений — «предпочтительное безразличное» (и «непредпочтительное безразличное»). Поскольку категория «безразличного» охватывает практически всё, что находится за пределами индивидуального совершенствования личности или добродетелей, давайте разберемся, что именно имели в виду стоики.

Я размышлял над словами Эпиктета, когда прогуливался по римскому пригороду Казаль-Палокко и по странному совпадению набрел на улицу, названную в честь нашего проводника по миру стоицизма. Думаю, скромный по натуре Эпиктет сильно удивился бы данному факту. На этот раз учитель направил меня к Сократу, оказавшему значительное влияние на стоическую мысль: «[Сократ] словно в мяч играл1. И что это за мяч там на середине? Это — жить, быть закованным, быть изгнанным, выпить яд, лишиться жены, оставить детей сиротами. Вот что было на середине, во что он играл, но тем не менее играл, и играл в мяч слаженно. Так и у нас забота должна быть искуснейшей игрой в мяч, а безразличие — как насчет мяча».

Не знаю, какую именно игру имел в виду Эпиктет, но предположим, что это был греко-римский футбол2. Хочу объяснить аналогию между жизнью человека и футболом. На мяче во время игры сосредоточено всеобщее внимание, но на самом деле он является «безразличной» вещью — в том плане, что совершенно не важно, какого он размера, цвета и из какого материала сделан. Он не ценен сам по себе, он только средство достижения цели. А игра зависит от того, что человек делает с мячом, насколько хорошо владеет им, побеждает его команда или проигрывает. Даже хороший игрок не имеет четкого представления о том, как он будет обращаться с мячом в тот или иной момент игры, когда и кому сделает пас. Хорошо играет тот, кто фантазирует на игровом поле и находит новые, неожиданные способы обратить трудную ситуацию себе на благо, или, как советовал Марк Аврелий, сделать препятствие путем3. Ну а лучшего игрока отличает от всех прочих не желание победить любой ценой, но стремление показать самую красивую игру, на которую он способен, — независимо от окончательного результата, который по большому счету находится вне его контроля.

Но вернемся к Сократу. Судьба дала ему игровое поле: время и место его рождения, политическую систему и ситуацию в Афинах в V веке до нашей эры и так далее. Он стремился жить правильно, исполнил свой воинский долг во время Пелопоннесской войны и учил своих сограждан философии. Когда Мелет при пособничестве Анита и Ликона обвинил его в «безбожии» (то есть в отрицании официальных богов, признанных государством), Сократ предстал перед своими согражданами и аргументированно объяснил свою позицию, хотя всем было ясно, что обвинения были следствием политических интриг и личной мести его недругов.

Когда суд приговорил Сократа к смерти, друзья начали склонять его к побегу из тюрьмы, предлагая подкупить тюремных стражей (как видите, даже в те времена это было обычным делом). Но Сократ отказался: ведь он чувствовал себя в долгу перед городом, где родился и прожил всю жизнь. В сочинении Платона «Критон» Сократ говорит горюющим друзьям, что его моральный долг — соблюдать законы, даже когда они оказались несправедливыми, поскольку нельзя манипулировать подобными вещами в угоду себе. Философ был готов выпить яд и покинуть друзей, учеников, жену и детей, но сохранить свою честь. Это и было для него главным, остальное относилось к разряду «безразличного» — не потому, что Сократ был равнодушен к своим близким или даже к собственной жизни, но в более глубоком смысле: он не был готов поступиться своей добродетелью ради спасения своей жизни или ради того, чтобы избавить родных людей от страданий. Как говорил Эпиктет: «Откуда я знаю4, что выпадет? А заботливо и искусно пользоваться выпавшим — это уже мое дело… Ты, стало быть, получив предмет, занимайся им».

Приведу современную аналогию — историю американского разоблачителя Эдварда Сноудена. Как известно, Сноуден был подрядчиком Агентства национальной безопасности США. В 2013 году он опубликовал несколько секретных документов, подтверждающих факт незаконной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру. Это вызвало волну дискуссии о шатком балансе между наблюдением в целях соблюдения безопасности и сохранением демократических ценностей в открытом обществе. Естественно, поступок Сноудена вызвал противоречивую реакцию, как в свое время это было с Сократом: одни считали его героем, другие — предателем, тогда как в действительности он может быть тем и другим одновременно. И независимо от того, был ли поступок Сноудена правилен с точки зрения морали или нет (как и вопрос о том, были ли правильными учение и политические действия Сократа), мы можем рассуждать, насколько этичным было решение Сноудена искать убежища за границей (на момент написания этой книги, в России), вместо того чтобы мужественно встретить обвинения в нарушении Закона о шпионаже от 1917 года, выдвинутые против него правительством США. Честно говоря, я не знаю ответа. Сократ осмелился остаться, а Сноуден решил бежать. Но, даже если вы считаете, что Сноуден должен был дать арестовать себя и смело взглянуть в лицо последствиям своих действий, вы наверняка согласитесь с тем, что мало кто способен подняться до моральных высот Сократа. Именно поэтому стоики и многие люди на протяжении истории человечества избирали его своим образцом для подражания.

К счастью, немногих из нас тянет разгуливать по полю, «заминированному» морально-этическими вопросами, подобно Сократу или Сноудену. Однако все мы должны решить, как играть с мячами, которые бросает нам жизнь. Позвольте мне на этот раз привести пару примеров из собственной жизни.

Как-то мне понадобилось немного наличных денег, и я отправился в банкомат, который стоял за углом моего нью-йоркского дома. И вот когда я вынимал из банкомата купюры, меня внезапно поразила мысль… Видите ли, когда вы начинаете идти по пути стоицизма, то вдруг осознаете, что буквально всёв этом мире имеет этическое измерение. Так и я вспомнил недавно прочитанную статью о том, что мой банк причастен к некоторым сомнительным инвестициям и не совсем честным финансовым инструментам, а это наносит вред как интересам его собственных сотрудников, так и интересам общества в целом. Таким образом, такая «предпочтительная безразличная» для меня вещь, как удобная возможность снимать с карты наличные в любое время, на деле означала мою молчаливую поддержку практик, которые вызывают у меня принципиальное неприятие. Упс!

Я решил действовать последовательно: зашел в отделение банка и сказал сотруднику за стойкой, что хочу закрыть свой счет. На вопрос «почему?» я объяснил, что причина не в том, что я недоволен уровнем сервиса (который на самом деле был превосходным), а в моих непримиримых разногласиях с банком по поводу того, как он использует мои деньги. Затем я провел некоторые исследования и нашел банк, который хоть и не мог похвастать абсолютной безупречностью в этическом плане, но, несомненно, был лучше того, с которым я порвал отношения. С тех пор я пользуюсь услугами этого банка и чувствую себя комфортно.

Другой пример. Я вырос во всеядной Италии, где мои родители, бабушки и дедушки даже помыслить не могли, что же это такое — быть вегетарианцем. Стоицизм так и не привел меня к полному вегетарианству, но я стал уделять гораздо больше внимания тому, откуда и какой ценой (с точки зрения страдания животных, воздействия на окружающую среду и человеческого труда) появляется моя еда. Вообще, вопрос питания — сложная проблема, полная конфликтов между различными «безразличными вещами», и решить их непросто. Например, в ответ на стандартный вегетарианский аргумент можно вспомнить о страданиях животных, которые повлечет за собой отказ от мяса: ведь широкомасштабное культивирование овощей и фруктов радикально меняет экологическое пространство планеты и лишает множество диких живых существ их естественной среды обитания. Или, скажем, вы считаете, что потребление местных, органически выращенных продуктов питания способствует сохранению «экологии» на планете. Тогда вы можете удивиться, почитав соответствующую литературу или осуществив собственные расчеты. Даже активист-журналист Майкл Поллан, автор бестселлера «Дилемма всеядного: Шокирующее исследование рациона современного человека» (The Omnivore's Dilemma: A Natural History of Four Meals), соглашается, что невозможно накормить несколько миллиардов человек продуктами исключительно местного органического производства. В то же время вряд ли можно принять и тот аргумент, что мы имеем право есть все, что хотим, игнорируя страдания животных и ущерб окружающей среде, который могут наносить наше «чревоугодие».

Вероятно, именно из-за этого некоторые стоики становились вегетарианцами. Так, Сенека писал: «Перестал есть животных5, и по прошествии года воздержанье от них стало для меня не только легким, но и приятным. Мне казалось, что душа моя стала подвижнее». Но затем Сенека отказался и от вегетарианства, поскольку не хотел, чтобы его связывали с конкретной политической фракцией, агитировавшей за эту практику. Означает ли это, что он был оппортунистом или же морально слабым человеком? Необязательно. Мы не знаем подробностей, но, вероятно, Сенека решил, что соблюдение им вегетарианской диеты будет менее полезным для мира (то есть в его случае — для римского общества), чем дистанцирование себя от этой конкретной политической партии. Вегетарианство само по себе не признак высшей нравственности, но это хороший выбор. А умение выбрать оптимальный образ действий в сложной ситуации, где нет единственно верного решения, — это признак мудрости.

Учитель Эпиктета Музоний Руф славился своим практическим подходом к философии и давал ученикам советы на все случаи жизни: от немаловажных (например, должны ли женщины получать образование наравне с мужчинами) до таких тривиальных, как обустройство дома или стрижка волос (следует удалять только лишнее). Был у него и свой взгляд на питание. В частности, Музоний Руф утверждал, что «из всего обилия удовольствий6, соблазняющих человека поступать неправильно, и даже вопреки собственным интересам, удовольствие, связанное с едой, несомненно, труднее всего перебороть». И далее: «Ради испытания нескольких мгновений гастрономического удовольствия из дальних заморских земель привозят дорогостоящие продукты, приготавливают бесчисленные изысканные блюда. Повара ценятся выше, чем земледельцы. Некоторые люди разоряются на пиршествах, но от поедания дорогой еды не становятся ни сильнее, ни лучше… Когда дело доходит до еды, ответственные люди предпочитают простое сложному, доступное — труднодоступному…»

Этот подход, наглядно иллюстрирующий отношение стоиков к предпочтительным безразличным вещам в жизни, помог мне расставить все по своим местам в вопросе питания. Я уже упоминал, что вырос в Риме, а живу в Нью-Йорке. Но эту книгу я пишу во время творческого отпуска, предоставленного мне моим институтом. Отпуск я по ряду причин решил провести в Вечном городе: тут можно получать вдохновение от прогулок по Колизею, Форуму и другим историческим местам; можно провести время в кругу семьи, и да, можно насладиться вкуснейшей едой, которой так славится мой родной Рим! Честно говоря, я и в Нью-Йорке люблю получать «мгновения гастрономического удовольствия» в хороших, в том числе и довольно пафосных, ресторанах, где поварам платят наверняка больше, чем земледельцам, и где готовят изысканные блюда из дорогостоящих продуктов. Может показаться, что это пристрастие ставит меня перед весьма ограниченным и неприятным выбором: либо я должен откровенно признать, что лицемерю и что под маской стоицизма во мне скрывается эпикуреец (в современном, с маленькой буквы, смысле этого слова); либо я обязан отказаться от посещения дорогих ресторанов во имя целостности своих взглядов. Таким образом, я добровольно должен обречь себя на безрадостную жизнь: видеть повсюду кулинарные удовольствия всех видов и отказываться от них.

Но одна из первых истин, которую вы узнаете, начиная изучать философию, состоит в том, что даже в самых тривиальных вопросах редко существует жесткая дихотомия «или-или». Когда я учу своих студентов неформальной логике, то предупреждаю их, что почти в любой ситуации, когда они должны сделать вынужденный выбор из двух возможностей, присутствует ошибка в рассуждении7. Ее называют ложной дилеммой или ложной дихотомией — другими словами, человек не видит или же от него скрывают, что существуют и другие возможные варианты. (Конечно, случаются ситуации, когда выбор действительно сводится всего к двум вариантам, но это не отменяет общего правила.)

Возвращаясь к нашему примеру, в Риме можно найти дешевые, вкусные и полезные блюда, приготовленные из местных сезонных продуктов, что полностью соответствует требованиям Музония Руфа. Такую же еду можно найти и в Нью-Йорке, хотя в этом городе сильнее соблазн потратиться на (подчас до безобразия) дорогие блюда, которые, собственно, являются не столько пищей, сколько «гастрономическим опытом». Вот здесь-то я и решил провести черту.

Я предупредил друзей, что предпочел бы не посещать культовые места типа ресторана Eleven Madison Park8. Оказалось, что это вполне возможно, кроме случаев, когда кто-то из друзей празднует особое событие в своей жизни и я знаю, что мой отказ огорчит его. Я не считаю это лицемерием или рационализацией, просто таким образом могу примирить два соперничающих этических требования: не поддерживать поведение, которое я не одобряю, и не обижать любимых людей. (Помните, что я придерживаюсь греко-римского понимания этики, которое гораздо шире ее современного толкования.) В этой дилемме разумным решением — а стоики считали разумность в повседневной жизни одной из основных добродетелей — будет компромисс: хорошо, мы пойдем в модный ресторан, чтобы отпраздновать важное событие, но потом целый год будем посещать только те заведения, которые поддерживают местных производителей, экологически устойчивое сельское хозяйство и социально ответственные трудовые практики. Буду ли я чувствовать себя некомфортно во время этого гастрономического празднества? Отчасти да. Но, как сказал Марк Аврелий, причем без капли иронии и сарказма, «если вам приходится жить во дворце9, то и там можно жить хорошо».

Вообще говоря, этика стоиков предписывает нам не столько конкретные действия и модели поведения, сколько готовит нашу личность к поиску правильного пути в условиях реальной жизни. Мы живем в слишком сложной среде, чтобы делать абсолютно правильные во всех отношениях вещи. Мы не можем достоверно знать, достаточно ли правильной окажется эта вещь в той или иной ситуации. Бо́льшая часть того, что мы делаем, несет в себе этический аспект (например, посещение ресторана — это в конечном счете страдания животных, экологический ущерб и т.д.), а также более практический аспект. (Мне нужно есть, но как добывается моя еда? Мне нужны банковские услуги, но насколько честен банк, который я поддержу своими деньгами?) Стоицизм предлагает инструменты, позволяющие максимально эффективно разрешать подобные конфликты, не требуя совершенства и не давая конкретных ответов. Только глупцы (это слово Эпиктета, не мое) думают, будто мир делится на черное и белое, на добро и зло и что в нем всегда можно отличить хороших людей от плохих. На самом деле мы живем в другой реальности, и считать иначе не только не мудро, но и опасно.

Исходя из вышесказанного, позвольте мне вернуться к идее безразличного и его деления на «предпочтительное» и «непредпочтительное». Проще всего объяснить это через сравнение стоицизма с двумя наиболее значительными эллинистическими школами мысли: аристотелизмом и кинизмом (цинизмом). Надо заметить, что слово «цинизм» в гораздо большей степени, чем стоицизм и эпикурейство, сегодня истолковывается превратно. Поэтому во избежание путаницы я буду употреблять для обозначения философской школы термин «кинизм», а в остальных случаях — «цинизм».

Аристотель был учеником Платона (и, следовательно, учеником Сократа), и его философия характеризовалась очень практичным, пусть и в некоторой мере элитаристским подходом. Согласно его версии этики добродетели, главное условие эвдемонической жизни — стремление к добродетели. Но необходим и ряд других условий, находящихся вне нашего контроля, например здоровье, богатство, образование и даже внешний вид.

Сравним это с учением первого киника Антисфена, также ученика Сократа. Антисфен и его более знаменитый последователь Диоген Синопский придерживались радикально иного воззрения. Они считали, что для эвдемонической жизни не требуется ничего, кроме добродетели. Вы можете быть здоровым или больным, богатым или бедным, образованным или неучем, красивым или некрасивым — все это не имеет значения. Философы пошли еще дальше, утверждая, что земные блага на самом деле мешают добродетельной жизни: они развивают в нас привязанность к абсолютно неважным вещам, и поэтому для нас же лучше обходиться без них.

Диоген не только проповедовал столь радикальные принципы10, но и жил в соответствии с ними. Он эпатировал публику своим аскетичным образом жизни: спал в бочке прямо на афинской улице, испражнялся и совокуплялся в общественных местах (отсюда и произошел термин «киник», или «циник», что означает «подобно собаке»), нисколько не заботился о собственном комфорте и даже выживании. О Диогене есть множество замечательных историй. Не могу удержаться, чтобы не напомнить вам самые известные — и самые удивительные — из них. Как-то раз Диоген захотел пить и отправился со своим единственным имуществом — чашей — к источнику. Там он увидел мальчика, который пил воду из горсти. Тогда Диоген с отвращением отбросил чащу, воскликнув: «Мальчишка превзошел меня в простоте жизни!»

Однажды Александр Македонский, который был наслышан о знаменитом философе, решил засвидетельствовать ему свое почтение и отправился на улицу, где находилась та самая бочка, а рядом сидел Диоген. Александр великодушно спросил, что он, самый могущественный человек в мире, может сделать для философа. Диоген посмотрел на небо и спокойно ответил: «Отойди, ты заслоняешь мне солнце». Теперь вы можете понять, почему киники вызывали одновременно восхищение и презрение современников.

Но вернемся к сути проблемы. С одной стороны, Аристотель говорил, что эвдемонии могут достичь только некоторые счастливчики, в чьей жизни есть вещи, наличие которых фактически не является их заслугой. С другой стороны, киники не только отвергали аристотелевский перечень необходимых предпосылок, но и утверждали, что они препятствуют правильной жизни. Так вот, стоики занимают логический промежуток между двумя этими крайностями. Они определяют здоровье, богатство, образование и красивую внешность как «предпочтительные безразличные вещи», а их противоположности — как «непредпочтительные безразличные вещи». На мой взгляд, это просто гениальная мировоззренческая система! Стоики сделали эвдемоническую жизнь достижимой целью для каждого человека, независимо от его социального положения, финансовых ресурсов, физического здоровья и внешней привлекательности. Эти условия «безразличны» с точки зрения нашей способности стать нравственно достойной личностью и вести добродетельную жизнь. Но они являются предпочтительными вещами (с чем легко согласится любой нормальный человек) до тех пор, пока не встают на пути у нашей практики добродетелей. Сенека как нельзя лучше обобщил эту идею, используя популярный контраст между предпочтительным и непредпочтительным опытом: «Есть большая разница между радостью и болью11. Если будет выбор, я к первой буду стремиться, второй избегать: ведь радость естественна, а боль противоестественна. При такой оценке разница между ними огромная; а если перейти к добродетели, то и тут, и там, и в радостных обстоятельствах, и в прискорбных, она одинакова». Иными словами, человек должен стараться избегать боли и стремиться к радости в жизни, но при этом не ставить под угрозу свою добродетельность. Лучше достойно терпеть боль, чем испытывать радость постыдной ценой.

Эту мысль можно сформулировать и современным научным языком, в частности с помощью экономической теории. Современные экономисты разработали концепцию лексикографических предпочтений12 (определение «лексикографические» объясняется тем, что эта процедура напоминает построение словаря). Согласно этой концепции, люди делают выбор между несоизмеримыми благами, то есть благами, ценность которых не поддается прямому сравнению. Допустим, что я сравниваю ценность благ 1 и 2, принадлежащих к категории А, а также благ 3, 4 и 5, принадлежащих к категории Б. Блага из одной категории легко поддаются сравнению, блага из категорий А и Б несопоставимы, к тому же блага из одной категории не являются очевидно предпочтительными перед благами из другой категории. Отсюда следует, что обмен может осуществляться только внутри категории А или Б, но не между категориями. В нашем случае можно сказать, что стремление к добродетели — это категория А, предпочтительные безразличные вещи — категория Б. Внутри категории Б мы можем обменивать блага друг на друга: деньги на образование, карьеру на семейную жизнь и так далее. Но стоики отвергали любую возможность обмена или компромисса между категориями А и Б, поскольку такой обмен всегда достается ценой деградации добродетельности и личности. Кстати, это означает, что между благами есть противопоставления, например как в случае добродетели против физического здоровья, к которым стандартная экономическая теория попросту неприменима13.

На первый взгляд, эта концепция может показаться странной. Но при некотором размышлении становится понятным, что все мы во многих ситуациях выбора используем лексикографическое упорядочивание. Например, вы обдумываете идею провести отпуск на отличном карибском курорте. Поездка в отпуск и трата денег находятся на одном лексикографическом уровне, поэтому вы готовы обменять часть своих с трудом заработанных денег на отдых. Но, если вам не хватает денег, вы вряд ли решите продать свою дочь ради того, чтобы насладиться хорошим отпуском. Дело в том, что ваша дочь принадлежит к более высокому лексикографическому уровню, несоизмеримому с уровнем отпуска, даже самого потрясающего.

Как бы мы ни выражали эту стоическую концепцию — в философских или экономических терминах, она очень мощная и воодушевляющая. Если следовать Аристотелю (и, будем откровенны, общепринятым представлениям о жизни), то надо быть счастливчиком, частью элиты, в противном случае можете не рассчитывать на достойную жизнь. Такой взгляд заведомо обрекает большинство людей на поражение, вынуждая их вечно гнаться за материальными благами, поскольку они ошибочно полагают, что их счастье и ценность зависят от их благосостояния. Психологи называют это гедонической беговой дорожкой: вы бежите изо всех сил, но так никуда и не добегаете. И наоборот, по мнению киников, каждый человек может быть счастлив, причем для этого ему ничего не нужно. Однако мало кто из нас готов жить в бочке и испражняться на улице. Стоики предлагают компромисс — лексикографическое противопоставление добродетелей и предпочтительных безразличных вещей вкупе с представлением того и другого как иерархически упорядоченных, несоизмеримых классов благ. Это помогает сохранить лучшее из обоих философских миров.

Глава 6

БОГ ИЛИ АТОМЫ?

Что же есть сущность бога? Плоть? Ни в коем случае. Земля? Ни в коем случае. Добрая слава? Ни в коем случае. Ум, знание, разум правильный. Стало быть, здесь вообще ищи сущность блага.

«Беседы Эпиктета», II.8

У меня есть серьезные разногласия с моим учителем Эпиктетом. Однако тот факт, что мы можем придерживаться разных взглядов по фундаментальным вопросам и при этом сходиться в наших воззрениях на жизнь, — одна из самых ценных особенностей стоицизма. Он подходит для верующих и неверующих — независимо от их расхождений в вопросах метафизики.

О своем видении Бога Эпиктет говорит нам так: «А кто тот, приспособивший меч к ножнам и ножны к мечу?1 Никто? Да ведь по самому устройству изделий мы обыкновенно заявляем, что это, несомненно, творение какого-то мастера, а не необдуманно устроенное. Так неужели каждое из них обнаруживает мастера, а зримое, зрение, свет не обнаруживает? А мужской пол и женский пол, их взаимное влечение к соитию и способность пользоваться частями, устроенными для этого, все это тоже не обнаруживает мастера?» Это написано во II веке и является замечательным примером раннего варианта «аргумента разумного замысла» (argument from design), доказывающего существование Бога. Впоследствии ведущие христианские теологи, в том числе знаменитый Фома Аквинский2, предложили различные вариации этого аргумента. Пожалуй, самый известный из них сформулировал теолог и натуралист Уильям Пейли. В самом начале XIX века, за несколько десятилетий до публикации дарвиновского труда «О происхождении видов», он написал следующее:

Если во время прогулки по сельской местности3 вы споткнетесь о камень и вам скажут, что этот камень лежит здесь давным-давно, с незапамятных времен, вы не удивитесь и легко поверите сказанному. Но если рядом с камнем вы увидите часы, то ни за что не поверите, если вам скажут, что они здесь были всегда… Их сложное устройство, разумная целесообразность, согласованность различных частей натолкнет вас на мысль о том, что у часов есть предназначение. В них есть разумный замысел. Часы созданы часовщиком, чтобы показывать время… В природе мы можем наблюдать такую же сложность устройства и функционирования, такую же целесообразность, что и в часах, с той лишь разницей, что в природе указанное присутствует в степени, превышающей все человеческие способности к расчетам [что указывает на божественную природу создателя].