ПРОБЛЕМА ЭТНОГЕОГРАФИИ: К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ «ПАРИЖСКОЙ ШКОЛЫ» И ЕЕ МАСТЕРОВ

Аннотация: На протяжении ХХ столетия во Франции работали сотни замечательных художников из Российской империи, многие из которых выросли в еврейских семьях. Одни из них, как Марк Шагал и Хаим Сутин, стали всемирно знаменитыми, другие известны лишь специалистам, а ряду достойных мастеров угрожает забвение. Немало талантливых художников умерли молодыми в бедности или погибли в огне Холокоста, их наследие практически не сохранилось. Настоящая книга, основанная на большом массиве редких материалов, собранных во Франции, в США, в Израиле, в России и на Украине, призвана не только вернуть в коллективную память незаслуженно забытые имена, но и главным образом воссоздать целостную картину русско-еврейского присутствия в художественной жизни Парижа в первой половине ХХ века, отдав дань памяти тем, кто поддерживал нуждавшихся художников, организовывал их первые выставки, давал им работу, писал о них… Герои Монпарнаса — это и они: Берта Вайль и Леопольд Зборовский, Поль Гийом и Йонас Неттер, Макс Жакоб и Вальдемар Жорж, Вильгельм Уде и Даниэль-Анри Канвейлер, Лео, Сара и Гертруда Стайны, Этта и Кларибел Кон, Сергей Щукин и Иван Морозов, Максим Винавер и Сергей Дягилев, Мария и Михаил Цетлины… Автор книги у портрета первой жены Пабло Пикассо и матери его старшего сына балерины дягилевской труппы Ольги Хохловой (1891–1955) в парижском музее художника В феврале 2016 года перестало биться сердце выдающегося искусствоведа, одного из родоначальников научного изучения российской художественной эмиграции во Франции и других странах Европы Андрея Владимировича Толстого, этапные труды которого на годы и десятилетия останутся маяками для его последователей. Его светлой памяти посвящается эта книга. Ил. 1. Здание Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ, 2011 г. Слева — афиша выставки «Парижская школа». Фото Алека Д. Эпштейна. На афише — картина Марии Воробьевой-Стебельской (Маревны) «Посвящение друзьям с Монпарнаса», 1961 г. Слева направо в верхнем ряду: Диего Ривера, Илья Эренбург, Хаим Сутин, Амедео Модильяни (в центре), Жанна Эбютерн, Макс Жакоб, Леопольд Зборовский; в нижнем ряду слева: Маревна и Марика (дочь Маревны и Диего Риверы), справа — Моисей Кислинг

|

|

|

ВВЕДЕНИЕ

Эта книга в значительной мере обязана своим появлением двум выставкам. Первая из них прошла осенью 2011 года в Москве, вторая — в 2012–2013 годах во Франции и в Италии (вначале она была открыта в Париже, затем — в Милане и Риме).

Московская выставка, прошедшая в Государственном музее изобразительных искусств на Волхонке, называлась «Парижская школа», на ней были представлены 227 работ 59 художников, преимущественно не из музеев, а из частных собраний Франции, Швейцарии и России. Даже те работы, которые происходили из музейных собраний, попали туда спустя десятилетия после кончины их создателей, по завещанию или в качестве даров отдельных коллекционеров. Так, холст скончавшегося в 1968 году Михаила Кикоина (Michel Kikoïne, 1892–1968) «Новый мост» оказался в Центре Помпиду спустя десять лет, будучи подаренным дочерью художника Клер Маратье-Кикоин (Claire Maratier-Kikoïne, 1915–2013) и Жаком Янкелем; пейзаж умершего в 1977 году Лазаря Воловика (Lazare Volovick, 1902–1977) «Париж. Набережная Сены» оказался в ГМИИ спустя шесть лет, благодаря дару вдовы художника балерины Лии Зиновьевны Гржебиной (1906–1989); работы покончившего с собой в 1930 году Юлиуса Мордехая (Жюля) Паскина (Jules Pascin, 1885–1930) из парижского городского Музея современного искусства, Центра Помпиду и Музея искусства и истории иудаизма поступили в дар от разных собирателей уже после гибели художника. Центральное значение города подчеркивалось воспроизведением на буклете к экспозиции фотографии не какого-либо из представленных на выставке произведений, а бульвара Монпарнас — того места, где были созданы многие из экспонировавшихся картин.

|

|

|

|

|

|

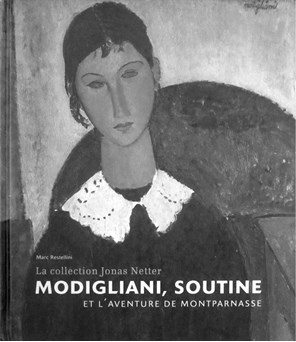

Ил . 2. Marc Restellini. La Collection Jonas Netter. Modigliani, Soutine et l’aventure de Montparnasse (Paris: Pinacotheque, 2012). Каталог выставки «Модильяни, Сутин и проклятые художники» в Пинакотеке Парижа, 2012 г. На афише — фрагмент картины Амедео Модильяни «Эльвира в платье с белым воротником», 1917/18 г.

Экспозиция, с аншлагом прошедшая в крупнейших городах Франции и Италии, называлась «Модильяни, Сутин и проклятые художники». На ней были представлены 122 работы, собранные почти столетие назад одним-единственным человеком — Йонасом (Жаном) Неттером (Jonas Jean Netter, 1868–1946). Помимо вынесенных в название художников, выставлялись работы целой группы тех же живописцев, чьи работы экспонировались в Москве, в основном выходцев из стран Восточной и Центральной Европы, активно участвовавших в культурной жизни Франции первой трети XX века, которых теперь принято относить к так называемой «Парижской школе». Как это ни удивительно, коллекция целиком была показана в 2012 году впервые, при этом целый ряд произведений ни разу не воспроизводился в каких-либо альбомах или каталогах. Некоторые работы знакомы в несколько других редакциях: так, на выставке была представлена «Красная лестница в Канье» Хаима Сутина (Chaïm Soutine, 1893–1943), иная версия которой находится в собрании парижского музея Оранжери (художник написал пять вариантов «Красной лестницы», один из которых ныне находится в собрании российского коллекционера Вячеслава Кантора). На обложке каталога выставки воспроизведена одна из семнадцати сохранившихся в собрании Йонаса Неттера работ Амедео Модильяни.

|

|

|

В целом же эта выставка свидетельствовала об удивительном феномене: важнейшие работы Амедео Модильяни (Amedeo Modigliani, 1884–1920), Хаима Сутина, Моисея Кислинга (Moïse Kisling, 1891–1953) и других художников, признанных к настоящему времени крупнейшими представителями изобразительного искусства первой половины XX века, на протяжении многих десятилетий были скрыты от заинтересованных зрителей. Отсутствие у этих работ выставочной истории не было следствием их перехода из рук в руки (они не перепродавались, оставаясь в семье того, кем были приобретены изначально) и не было вызвано какими-либо политическими или цензурными запретами, так как выставки художников «еврейского Монпарнаса», в особенности самых известных среди них, проходили уже много раз. То, что и без видимых причин из истории искусства были на десятилетия изъяты семнадцать сохранившихся живописных и графических работ А. Модильяни, девятнадцать полотен Х. Сутина, семь — М. Кислинга и т. д., является исключительно наглядным свидетельством беззащитности творений даже признанных гениев перед факторами, которые толком не ясны до сих пор: о наследниках коллекционера и причинах принимаемых ими решений в каталоге выставки и в публикациях о ней не говорится ни слова. Являлось ли это многолетнее сокрытие работ от публики следствием посмертной воли Йонаса Неттера, который и при жизни был исключительно непубличным человеком, либо же решение об этом принимали его наследники и не представляет ли собой проходящая в настоящая время выставка, по сути, предаукционную экспозицию — этого мы не знаем. Неизвестно и то, где и в каких условиях хранились все эти работы, благополучно пережившие (как, кстати, и их владелец) не только оккупацию нацистами Парижа, но и отсутствие контроля за их состоянием со стороны музейных работников и реставраторов. Нельзя сказать, что о коллекции Йонаса Неттера никто не знал, однако адекватного представления о ее масштабах не существовало, а имя этого собирателя практически не появлялось даже в искусствоведческой литературе, не говоря уже о более массовой.

Хорошо известно собрание живописцев «Парижской школы» в музее Оранжери, однако не забудем, что эта коллекция из 146 произведений приобретена французским государством у вдовы Поля Гийома (Paul Guillaume, 1891–1934) Жюльет Гийом-Вальтер (Juliette Guillaume-Walter, 1898–1977) лишь в 1959–1963 годах, когда из представленных в этом собрании художников в живых оставался один Пабло Пикассо (Pablo Ruiz Picasso, 1881–1973). В то время, когда Анри Матисс (Henri Matisse, 1869–1954) и Морис де Вламинк (Maurice de Vlaminck, 1876–1958), Амедео Модильяни и Хаим Сутин, Морис Утрилло (Maurice Utrillo, 1883–1955) и Иссахар-Бер Рыбак (Issachar Ryback, 1897–1935), Марк Шагал (1887–1985) и Юлиус Паскин, Михаил Кикоин и Пинхус Кремень (Pinchus Krémègne, 1890–1981), Осип Цадкин (Ossip Zadkine, 1890–1967) и Хана Орлова (Chana Orloff, 1888–1968) создавали свои самые важные работы, признанные в наши дни неотъемлемой частью сокровищницы мирового искусства, они были не нужны ни одному музею, ни одной респектабельной галерее. Говоря по существу, если бы не отдельные люди, оценившие и полюбившие это новое искусство, никакие из выставляющихся сейчас в музеях и галереях произведений до нас бы, скорее всего, просто не дошли.

Все эти художники в молодости и в период творческого расцвета очень бедствовали, никто из них не был состоятельным человеком. В истории искусства первую треть XX века нередко называют «веком Монпарнаса», но век этот стал возможным благодаря тем очень немногим людям, которые поддерживали творцов-новаторов в критически важное и сложное для них время. Этим проницательным подвижникам — и продолжателям их дела, поддерживавшим новых перспективных художников из-за железного занавеса во второй половине XX века, — и посвящена настоящая книга.

Хорошо известный апокриф гласит: «Когда я умру, потомки спросят моих современников: „Понимали ли вы стихи Мандельштама?“ — „Нет, мы не понимали его стихов“. — „Кормили ли вы Мандельштама, давали ли вы ему кров?“ — „Да, мы кормили Мандельштама, мы давали ему кров“. — „Тогда вы прощены“». Именно таким подходом отличается настоящая монография. Конечно, в центре нашего повествования — выдающиеся художники и созданные ими произведения, но главными героями книги являются те, кто этим художникам помогал, кто их первый оценил, не дав кануть в небытие.

Трудно сказать наверняка, насколько глубоки были познания в новом искусстве Йонаса Неттера и Максима Винавера, Сары и Майкла Стайнов, Этты и Кларибел Кон, Марии и Михаила Цетлиных, но именно эти люди первыми давали кров и поддержку ярким дарованиям, имена которых сегодня известны ценителям живописи во всем мире. Берта Вайль и Леопольд Зборовский, Вильгельм Уде и Даниэль-Анри Канвейлер, Поль Гийом и Альберт Барнс, Сергей Щукин и Иван Морозов, покупавшие и выставлявшие работы никем тогда не ценимых художников, помогали им поверить в свой талант; Вальдемар Жорж и Гертруда Стайн рассказывали об их работах равнодушным современникам; художники и скульпторы Альфред Буше, Наум Аронсон и Мария Васильева помогали своим делавшим первые шаги в искусстве коллегам, — и все вместе они сохранили это искусство для следующих поколений, для нас. Сохранили, увы, не всё — безвозвратно погибли сотни и тысячи работ; однако драгоценные находки, подобные потрясшей воображение коллекции Йонаса Неттера, о которой ничего не было известно на протяжении многих десятилетий, дают надежду: не всё из того, что считается пропавшим, на самом деле исчезло безвозвратно. К сожалению, память о тех, кто спас эти произведения искусства и поддерживал их создателей, если и сохранилась, то крайне поверхностно и в общих чертах. Объяснить эту несправедливость и способствовать ее исправлению призвана настоящая книга.

Сегодня широко распространена точка зрения, согласно которой именно благодаря художникам «Парижской школы» столица Франции стала мировой столицей искусства, но важно не забывать о том, что многие годы почти все эти художники очень бедствовали, а их творчество полностью игнорировали музейные институции, статусные галереи и респектабельные арт-критики. Миф о Французской республике как покровительнице изящных искусств жив и поныне, и его развенчание болезненно, но необходимо. Тому, что в музеях Франции можно увидеть работы импрессионистов, постимпрессионистов, фовистов, живописцев «Парижской школы» и других мастеров, считающихся сегодня славой и гордостью французской культуры, мы обязаны не государственным ведомствам и академическим кураторам, а чуткости, настойчивости и пророческому дару ценителей искусства, которые за свои деньги, на свой страх и риск и зачастую преодолевая немалое сопротивление со стороны профессиональных кураторов и бюрократии покупали эти полотна и дарили их, при жизни или по завещанию, музеям родной страны.

* * *

Эта книга никак не могла бы появиться на свет, если бы мне не посчастливилось многократно бывать и работать в собраниях парижских музеев, прежде всего Пинакотеки, музея Оранжери, Национального музея современного искусства (Центра Помпиду), Городского музея современного искусства во Дворце Токио, Музея искусства и истории иудаизма, Музея Пикассо и Музея Монпарнаса. Находящиеся в их собраниях шедевры живописи побудили узнать как можно больше не только о создавших их художниках, но и о людях, помогавших им реализовать свой талант. Немало интересного я нашел и в фондах французских провинциальных музеев, в частности находящихся в Клермон-Ферране, Лиможе и Гере.

Огромное значение имело изучение коллекций французского искусства первой половины XX века и соответствующих архивных фондов любимого с детства московского Государственного музея изобразительных искусств на Волхонке, равно как и великих питерских сокровищниц искусства — Эрмитажа и Русского музея.

Нельзя не упомянуть и пять израильских музеев, где я провел сотни часов, ибо в их собраниях находятся шедевры, которые известны любителям искусства в мире куда меньше, чем заслуживают: ежегодно Эрмитаж или Центр Помпиду посещает больше зрителей, чем любой из израильских музеев за все годы его существования. В собраниях Тель-Авивского музея искусств, Израильского музея в Иерусалиме, Музея русского искусства им. Марии и Михаила Цетлиных в Рамат-Гане, музея Моше Кастеля в Маале-Адумим и музея Мане-Каца в Хайфе любой, кто интересуется темой этой книги, найдет для себя массу интересного.

В работе над книгой автору помогали многие люди. Приятный долг выразить благодарность руководителю издательства Kolonna Publications Дмитрию Борисовичу Волчеку (Прага), публицисту и редактору Михаилу Германовичу Гольду (Киев), основателю и руководителю издательства «Мосты культуры» Михаилу Львовичу Гринбергу (Иерусалим), директору Музея искусства авангарда Наталье Юрьевне Захаровой (Москва), искусствоведу Ирине Владимировне Обуховой-Зелиньской (Варшава), основателю и руководителю Центра «Русское еврейство в зарубежье» Михаилу Ароновичу Пархомовскому (Иерусалим), ушедшему из жизни в сентябре 2015 года, когда работа над книгой была в самом разгаре, и хранителю архива русско-еврейской художественной эмиграции во Франции Милию Рафаэловичу Хволесу (Париж) — подаренные ими книги и переданные материалы очень помогли в моей работе. Очевидно при этом, что за все высказанные в книге идеи и положения ответственность несет только сам автор.

Особую благодарность хочется выразить искусствоведу Галине Вадимовне Ельшевской, сочетающей энциклопедические знания по истории искусства и безграничную коллегиальную доброжелательность и давшей этой книге путевку в жизнь.

Эта монография никогда не была бы написана, если бы не поддержка моих самых близких людей — Риты Львовны Любиной, Нины Григорьевны Хеймец и Андрея Борисовича Кожевникова (он оказал и большую практическую помощь, а также создал картину, репродуцированную на обложке). Я искренне благодарю за помощь Елену Борисовну Смородинскую-Герцог и Полину Иосифовну Шифман, относящихся к моей работе с тем вниманием, о котором мечтает каждый автор. Самоотверженная преданность этих людей помогла многолетней мечте об этой книге стать реальностью.

ГЛАВА 1

«ПАРИЖСКАЯ ШКОЛА» В ЗЕРКАЛЕ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ

Как отмечала во введении к каталогу представленных в ГМИИ в 2011 году работ И. А. Антонова, эта выставка — первая групповая экспозиция художников «Парижской школы», организованная в России. Так оно и было, хотя нельзя не указать, что две монографии о «Парижской школе», написанные соответственно Борисом Зингерманом (1928–2000) и Михаилом Германом, вышли в Москве существенно раньше, в 1993 и 2003 годах1. Удивительно, как долго пришлось ждать первых книг и выставки. А ведь первая статья об этой группе художников была опубликована по-русски Яковом Тугендхольдом (1882–1928) еще в 1928 году2. Если считать, что «Парижская школа» просуществовала столько, сколько жили и работали художники, в нее входившие, то, даже учитывая почти столетний жизненный путь Марка Шагала, первая обобщающая книга о ней на русском языке появилась только тогда, когда никого из входивших в нее творцов уже не было в живых.

Впрочем, об отдельных художниках «Парижской школы» писали и советские искусствоведы, хотя почти всегда в ином контексте. Однако нельзя забывать о том, что наряду с большим количеством художников российского, в том числе русско-еврейского, происхождения, уехавших безвозвратно, были и те, кто из Парижа вернулся обратно в Россию. Так, в 1907–1917 и в 1927–1928 годах во Франции жил и работал Давид Петрович Штеренберг (1881–1948), в 1911–1913 годах — Амшей Маркович Нюренберг (1887–1979), в 1921–1935 годах — Василий Иванович Шухаев (1887–1973), в 1925–1936 годах — Николай Петрович Глущенко (1901–1977), в 1927–1935 годах — Климент Николаевич Редько (1897–1956), в 1928–1935 годах — Натан Исаевич Альтман (1889–1970), а в 1928–1937 годах — Роберт Рафаилович Фальк (1886–1958), и их искусство как минимум этого, а скорее всего и последующего времени — неотъемлемая часть художественного наследия Монпарнаса. Однако для советских художников подобные «буржуазные» и «декадентские» корни выглядели не слишком уместно, и о них почти не вспоминали.

Ил. 3. Книга Бориса Зингермана «Парижская школа: Пикассо, Модильяни, Сутин, Шагал» (М.: Союзтеатр, 1993). На обложке — фрагмент картины Пабло Пикассо «Семейство комедиантов», 1905 г.

Это было следствием идеологических причин, мешавших адекватно понять творческий мир этих художников, чьи судьбы переплетены с искусством «Парижской школы» настолько, что не позволяют отделить их от нее. Так, в 1917 году в Париже состоялась совместная выставка Давида Штеренберга, Анри Матисса, Мориса Утрилло и Амеде Озанфана; Амшей Нюренберг в течение года жил в фаланстере La Ruche [«Улей»] в проезде Данциг, 4, деля общую печку с Марком Шагалом, близко подружился со скульпторами Оскаром Мещаниновым (Oscar Miestchaninoff, 1884–1956) и Львом Инденбаумом (Leon Indenbaum, 1890–1981), в 1924 году опубликовал в Москве книгу о Поле Сезанне3, а в 1928 году участвовал в Париже в Осеннем салоне, где представил две картины маслом: «Крымский пейзаж» и «Инвалид войны»4; а Роберт Фальк поддерживал дружеские отношения с Хаимом Сутиным, что не могло не повлиять и на его искусство. Эта тема — влияние французского периода жизни на весь творческий путь этих художников — и поныне ждет своего исследователя.

Ил. 4. Обложка книги Михаила Германа «Парижская школа» (М.: Слово, 2003)

Не могла быть разорванной и эмоциональная связь этих художников с Францией, в свете чего представляются совершенно верными слова видного филолога и коллекционера книг, рукописей и произведений искусства российской эмиграции Рене Герра: «Ностальгия по России — удел русских изгнанников в Париже — была горькой и открытой; а ностальгия по Парижу в Советской России — удел репатриантов — была горькой и потаенной (для Фалька, Альтмана, Штеренберга, Редько, Глущенко)»5. Это едва ли верно в отношении Николая Глущенко, с 1926 года на протяжении десяти парижских лет сотрудничавшего с советской разведкой и просившего вернуть его в СССР поскорее6, но безусловно верно в отношении остальных.

Тем более это верно в отношении не названных Рене Герра художников Василия Шухаева и Амшея Нюренберга. В. И. Шухаев был репрессирован по обвинению в шпионаже в 1937 году, спустя всего два года после возвращения в Советский Союз, и провел десять лет на Колыме (из них последние два года — в статусе вольнонаемного художника — оформителя спектаклей в Магаданском доме культуры). Какой бы трудной ни была жизнь русского художника-эмигранта во Франции в первой половине 1930-х годов, она все же не сравнима с рабским трудом заключенного ГУЛАГа на лесоповале возле рудника Кинжал где-то в окрестностях поселка Оротукан в четырехстах километрах от Магадана, где В. И. Шухаев провел весь 1938 год.

Амшея Нюренберга в то время, да и в последующие годы, неоднократно «прорабатывали», и из страха ареста он сам уничтожил свои полотна, созданные во Франции7, но судьба оказалась к нему милосерднее — в ГУЛАГ он не попал. Как верно указывал Александр Георгиевич Ромм (1886–1952),

Нюренберг... проникся принципами новой французской живописи и остался им по-своему верен в последующие десятилетия. Он принадлежит к числу тех, кто в первые годы революции содействовали проникновению французского искусства в СССР и поддерживали его влияние, сильно сказывавшееся до начала 30-х годов8.

Спасся Амшей Нюренберг тем, что создавал одно за другим полотна на ленинскую тему, но почему-то Ленин у него всегда оказывался в Париже — «Ленин у газетного киоска в Париже» (1932), «Ленин на набережной Сены» (1935), «Ленин в Люксембургском саду» (1931), «Ленин у стены Коммунаров» (1946), «Ленин в парижском кафе» (1953)... Как метко заметила внучка художника, посвятившая многие годы жизни сохранению и изучению его наследия, фактически А. М. Нюренберг шел на художественную мистификацию: он хотел, и живя в Советском Союзе, рисовать Париж, но во избежание нареканий в низкопоклонстве перед Западом и обвинений в космополитизме вклеивал в Париж образ Ленина, создавая своего рода коллаж9. В своих написанных уже в более вегетарианские времена мемуарах он назвал Париж городом, «где учился искусству, страдал и созрел как художник»10.

С другой стороны, и без всякой связи с отечественными живописцами, и в советское, и в постсоветское время много писали о таких мастерах, как Анри Матисс, Пабло Пикассо и Амедео Модильяни; позднее к ним прибавился и Марк Шагал.

Большая выставка Пабло Пикассо, творчество которого активно пропагандировал Илья Эренбург (1891–1967), прошла в 1956 году, став совершенно особым явлением не только художественной, но и общественной жизни11; позднее, в 1962 году, художник получил Международную Ленинскую премию, публикаций о нем с тех пор вышло на русском языке очень много, как оригинальных, так и переводных; издавались и представительные альбомы его живописи и графики. Облегчало дело то, что отдельные ранние работы Пабло Пикассо были куплены российскими коллекционерами еще до революции; ныне они представлены в постоянных экспозициях ГМИИ и Эрмитажа и репродуцировались бессчетное число раз, став широко известными.

Сказанное верно и в отношении ранних работ Анри Матисса, большие ретроспективные выставки которого прошли в ГМИИ и в Эрмитаже в 1969 (к столетию со дня его рождения) и в 1993 годах. В Советском Союзе вышел целый ряд книг об этом художнике, включая богато иллюстрированное двухтомное издание Луи Арагона12.

М. З. Шагалу довелось в 1973 году прилететь в Москву на открытие персональной выставки в Третьяковской галерее, его с почестями принимала тогдашняя министр культуры Е. А. Фурцева, и с тех пор он прочно занял свое место в истории искусства, выстраиваемой художественно-просветительскими институциями в стране. Выставка, организованная Третьяковской галереей в 2005 году к 120-летию со дня его рождения, называлась «Здравствуй, Родина»; спустя пять лет, в 2010 году, Третьяковская галерея провела его третью большую выставку.

С Амедео Модильяни сложнее — в музеях СССР не было ни одной его картины, однако книга о нем, написанная Виталием Виленкиным (1911–1997), вышла в серии «Жизнь в искусстве» еще в 1970 году. За исключением трех небольших рисунков, работ Модильяни нет в музеях России до сих пор, хотя «Портрет Пабло Пикассо», написанный им в 1915 году маслом на бумаге, наклеенной на картон, был приобретен российско-украинским бизнесменом Константином Григоришиным и в 2007 году несколько месяцев экспонировался в Эрмитаже; тогда же в ГМИИ прошла первая и пока единственная в российской музейной истории монографическая выставка этого художника. Спустя еще шесть лет «Потрет девушки в черном платье», созданный Амедео Модильяни в 1918 году, экспонировался в ГМИИ в рамках выставки коллекции Вячеслава Кантора «Отечество мое — в моей душе».

Однако и Анри Матисс, и Пабло Пикассо, и Амедео Модильяни, и Марк Шагал воспринимались как уникальные самородки, в публикациях об их творчестве почти не воспроизводились репродукции работ их современников. Если о фовистах и кубистах все же что-то писали, о Морисе Утрилло даже вышла целая книга13, то о жизни и творчестве таких художников-экспрессионистов, как Михаил Кикоин, Моисей Кислинг, Хаим Сутин, Пинхус Кремень, Юлиус Паскин, Леон Вейсберг, Иссахар Бер Рыбак, не говоря уже о других, менее известных, почти не упоминали. И это несмотря на то что, цитируя Ж. — П. Креспеля, «в „Улье“, если не считать нескольких независимых приверженцев кубизма, слывших еретиками, признанным идеалом оставался экспрессионизм»14.

Не было практически никакой литературы и о скульпторах «Парижской школы» Осипе Цадкине, Жаке (Хаиме-Якове) Липшице, Леоне (Льве) Инденбауме, Оскаре Мещанинове и Хане Орловой. Имена Давида Видгофа и Иехезкеля Киршенбаума, Моше Кастеля и Давида Гарфинкеля (David Garfinkiel, 1902–1970), Анри Хайдена (Henri Hayden, 1883–1970) и Абрама Минчина и других достойных живописцев остаются в целом малоизвестными и поныне, хотя они имели сравнительно похожие биографии, жили и работали там же и тогда же, когда создавали свои шедевры Амедео Модильяни, Пабло Пикассо и Марк Шагал.

В последние двадцать пять лет происходит медленное встраивание этих художников в релевантный общественно-культурный контекст, хотя изучение историками искусства наследия «Парижской школы» в России идет медленно: кроме биографий Модильяни, Пикассо и Шагала, о которых появилось множество новых публикаций, за двадцать постсоветских лет монографические книги-альбомы вышли лишь о двух художниках: Хаиме Сутине15 и Владимире Баранове-Россине16. Кроме того, видный искусствовед Андрей Толстой (1956–2016) подготовил серию альбомов, представляющих коллекцию Дмитрия Орлова, в которую вошли и альбомы живописцев «Парижской школы» Александра Альтмана (Alexandre Altmann) и Исаака Пайлеса (Isaac Païles, 1895–1978)17. При всей неоспоримой важности этой работы, ограничения, связанные с представлением художника исключительно по работам, находящимся в одном недавно возникшем собрании, очевидны. Об остальных художниках, в лучшем случае, появились лишь отдельные статьи, причем о некоторых из них первые публикации на русском языке появлялись в практически недоступном в России малотиражном израильском альманахе «Евреи в культуре русского зарубежья» (в связи с кончиной в сентябре 2015 года его бессменного издателя и редактора Михаила Пархомовского издание этого альманаха в настоящее время прекращено) и его последующих модификациях.

На английском и французском языках публикаций, конечно, больше, и в целом сложившийся корпус литературы довольно значителен. На рубеже 2000–2001 годов в Музее современного искусства города Парижа состоялась большая выставка, посвященная искусству «Парижской школы», к которой был издан богато иллюстрированный сборник статей, написанных ведущими французскими специалистами18. В настоящее время интерес к художникам «Парижской школы» достаточно высок, о чем свидетельствуют, например, аукционы, полностью или в значительной мере посвященные их работам, начиная с февраля 2006 года регулярно проводимые парижским аукционным домом Artcurial (к концу 2016 года таких аукционов прошло уже более двадцати); с этим аукционным домом сотрудничает и видный эксперт по «Парижской школе» Надин Нешавер (подготовленный ею энциклопедический словарь «Еврейские художники Парижской школы, 1905–1939» выдержал уже несколько изданий). Несмотря на немалое количество публикаций, в том числе каталогов этих аукционов, целый ряд базовых вопросов остаются неразрешенными, а о людях, спасших и сохранивших это искусство, без которых до нас едва ли дошли бы работы этих художников, публикаций почти нет, причем не только по-русски — их нет вообще. Над каждой книгой и статьей о живописцах и скульпторах «Парижской школы» нужно сидеть, подобно рыбаку у городского водоема, надеясь, что удастся выудить значимые детали, восстанавливающие мир художественного Монпарнаса как целостное общественно-художественное явление.

Ил. 5. Обложка сборника трудов о «Парижской школе», выпущенного к экспозиции в Музее современного искусства города Парижа. École de Paris, 1904–1929: La part de l’Autre (Paris: Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, 2000)

Ил. 6. Обложка энциклопедического словаря «Еврейские художники Парижской школы, 1905–1939». Nadine Nieszawer. Artistes juifs de l’école de Paris, 1905–1939 (Paris: Somogy éditions d’Art, 2015)

При этом нельзя не отметить многие проблемы, обращающие на себя внимание даже в серьезных публикациях, посвященных «Парижской школе». Порой даже годы жизни отдельных художников, указанные в разных изданиях, существенно различаются между собой. В частности, это касается вышеупомянутого Александра Альтмана, получившего редкое для художника-эмигранта признание еще при жизни: не только орден Почетного легиона, но и улицу (rue Alexandre Altmann) в городке Креси-ан-Бри (Crécy-en-Brie)19 в окрестностях Парижа, названную в его честь еще при жизни. Так, на портале «Искусство и архитектура русского зарубежья» (http://artrz.ru/), равно как и в энциклопедическом словаре, составленном Надин Нешавер, датой рождения этого художника называется 1878-й, а датой кончины — 1932 год20. В свою очередь, в биографическом разделе важной монографии Виты Сусак о живших и работавших в Париже художниках — уроженцах Украины, как и во многих других местах, годом рождения Александра Альтмана ошибочно указан 1885-й, а годом смерти — 1950-й21. Только посещение могилы художника на старом кладбище в Креси-ля-Шапель позволило установить ясность в этом вопросе.

Ил. 7. Художник Александр Альтман в Креси-ля-Шапель (Crécy-la-Chapelle). Фото из собрания автора. Публикуется впервые

Авторы трудов, посвященных отдельным художникам «Парижской школы», раз за разом справедливо сетуют на катастрофическую нехватку информации. Книга о Давиде Гарфинкеле начинается со следующего предуведомления:

В целом мы очень мало знаем о жизни Гарфинкеля в Польше, о его годах, проведенных с родителями. <...> Гарфинкель не оставил ни дневниковых записей, ни писем, ни каких-либо других свидетельств о тех временах, которые могли бы поведать нам о его детстве и о годах обучения живописи в Польше. <...> Учитывая, что сведения о его юности так скудны, для того чтобы понять его истоки, нам приходится опираться на его работы. <...> Гарфинкель мало рассказывал о себе, но много рисовал22.

В монографическом альбоме Пинхуса Кременя говорится:

Каким уровнем мастерства он тогда [во время учебы живописи в Вильне] обладал? Кто вдохновил его на переезд в столицу Франции? Кто дал ему точный адрес «Улья»? Мы едва ли можем найти ответы на эти вопросы. <...> Кремень был по своей натуре достаточно скромным, молчаливым, даже замкнутым человеком. Именно таким его запомнили все, кто знал его — близкие, друзья, все, с кем он общался. Он крайне редко делился с окружающими чем-то личным, почти никогда не говорил о своих чувствах, не рассказывал о своей жизни, и поэтому мы, говоря о нем, можем опираться только на те немногие воспоминания о нем, которые сохранили его близкие и друзья. <...> Он почти не общался с художественными критиками, и они почти не писали о нем23.

Эти люди мало рассказывали о себе и крайне редко делились с окружающими чем-то личным, скорее всего потому, что окружающие мало интересовались их жизнью и творчеством. Воспоминания о них немногочисленны еще и потому, что книга «друга Гарфинкеля» или «друга Кременя» (не важно, друга настоящего или мнимого) коммерчески успешной стать не могла, а филантропов, готовых поддержать издания об этих и других художниках «еврейского Монпарнаса» из соображений сохранения их творческого наследия, не находилось.

Ил. 8. Наиболее обстоятельный альбом, посвященный искусству Пинхуса Кременя, вышедший до настоящего времени: Gaston Diehl. Pinchus Krémègne. Sublimated Expressionism (Paris: Navarin Editeur, 1990)

Эта проблема касается не только художников, не получивших достаточной известности: то же самое приходится читать в книгах о Модильяни и Сутине, работы которых давно уже вошли в художественный канон и продаются за многие миллионы долларов.

Мы не имеем достаточно информации ни о каком из периодов короткой, но бурной жизни Модильяни, — отмечает автор книги о нем. — Мы можем реконструировать жизнь Ван Гога на основании его писем, но Модильяни не оставил нам такого подспорья... Модильяни знали выдающиеся французские критики и писатели, в частности Андре Сальмон, Жан Кокто, Блез Сандрар и Франсис Карко, но большинство из них написали о нем лишь лаконичные фрагментарные воспоминания, причем уже после его смерти24.

Ил. 9. Судьбе и творчеству Давида Гарфинкеля посвящена лишь одна небольшая книжка: Marie Boyé-Taillan. David Garfinkiel. École de Paris (Paris: Éditions ESKA, 2006). В левом верхнем углу — автопортрет художника

Хаим Сутин пережил своего старшего друга Амедео Модильяни более чем на двадцать лет, благодаря Альберту Барнсу познал минуты славы, но изучение его наследия сталкивается с теми же проблемами. «Сутин не оставил после себя никаких писем, дневников, записных книжек — никаких письменных документов, в которых он сам говорил бы о своем искусстве, о каких бы то ни было жизненных сложностях, о своем отношении к Парижу, да и о чем бы то ни было вообще», — сокрушается Стенли Мейслер в самом начале своей совсем недавно изданной книги, в которой, вообще говоря, Сутин — главное действующее лицо25. Французская исследовательница Кларисса Никоидски в своей книге о Хаиме Сутине также отмечала сложности, связанные с необходимостью выявления достоверных фактов о нем, учитывая, что сохранившиеся свидетельства и воспоминания о художнике постоянно противоречат друг другу. По ее словам,

трудности в изучении судьбы Сутина вызваны тем фактом, что любое воспоминание о нем, даже, казалось бы, самое искреннее, самое непредвзятое, тут же опровергается или ставится под сомнение каким-то другим свидетельством, еще чьим-то воспоминанием или случайной историей. И это происходит не только тогда, когда мы пытаемся воссоздать его жизненный путь, но и тогда, когда мы пытаемся составить впечатление о самом его образе мыслей26.

Понятно, что все это открывает простор не только для гипотез, но и для спекуляций.

Однако проблемы отнюдь не ограничиваются фактическими разночтениями и ошибками; порой необходимо задуматься над основополагающими утверждениями авторов тех или иных публикаций.

Так, например, упоминавшийся выше Ж. — П. Креспель отстаивает два крайне сомнительных положения. Он полагает, что к «Парижской школе» нельзя относить, во-первых, художников — уроженцев Франции, а во-вторых, тех, кто иммигрировал в эту страну тогда же, когда и Сутин, Шагал и Модильяни (их он называет «истинными основателями „Парижской школы“»), «но примкнувших к фовистам, кубистам или абстракционистам»27. Эти положения отрицают дух художественного плюрализма, который доминировал в парижском нонконформистском искусстве анализируемого периода. Дело не только в том, что одни и те же живописцы в одни периоды своего творчества принадлежали к фовистам или кубистам, а в другие — нет, и даже не в том, что находки Анри Матисса, Пабло Пикассо и первых художников-абстракционистов имели огромное значение для тех же Хаима Сутина, Марка Шагала и Амедео Модильяни, не говоря уже об Александре Архипенко или Леопольде Сюрваже, который, кстати говоря, подрабатывал в мастерской Матисса.

Ил. 10. Обложка первой серьезной монографии о Хаиме Сутине, изданной спустя полвека после его кончины. Clarisse Nicoïdski. Soutine ou la profanation (Paris: Jean Claude Lattes, 1993)

В отличие от дадаистов, сюрреалистов или немецких экспрессионистов, входивших в группы «Мост» и «Синий всадник», художники «Парижской школы» не были объединены вокруг какой-либо общей эстетической доктрины, они оставались очень разными, и именно возможность свободно выбирать свое эстетическое кредо была главным притягательным фактором их парижской жизни, в бытовом отношении более чем скромной. Когда Ж. — П. Креспель говорит о «принципах, опыте и технике» Хаима Сутина, Марка Шагала и Амедео Модильяни, уместно задуматься о том, были ли у них троих (не говоря уже об остальных) общие принципы, опыт и техника. Работы этих живописцев никогда не перепутаешь друг с другом, что отчетливо свидетельствует об их творческой обособленности, о том, что их стилистика имела едва ли не больше различий, чем сходств со стилистикой других. «Парижская школа» замечательна именно этим духом творческого плюрализма, который, не подавляя ни одну из ярких творческих индивидуальностей формировавшихся тогда художников, позволял каждому из них вырабатывать свою манеру письма — и вместе с тем уважать и ценить работы тех, кто рядом с ними иначе создавал свои произведения искусства. Произвольное отсечение от «Парижской школы» художников-фовистов, кубистов, экспрессионистов или художников, не бывших иммигрантами (а ведь среди тех, кто жил в «Улье», был и уроженец Франции Фернан Леже, творческий стиль которого также мгновенно отличим от любого из его современников, но при этом остается неотъемлемой частью «Парижской школы»), искажает историю искусства, по живому разрезая ее единую матрицу.

Приведенный пример служит вступлением к более детальному критическому обсуждению и анализу ключевых положений, оформившихся в научной литературе к настоящему времени, многие из которых требуют не только уточнения, но и переосмысления.

ГЛАВА 2

ПРОБЛЕМА ЭТНОГЕОГРАФИИ: К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ «ПАРИЖСКОЙ ШКОЛЫ» И ЕЕ МАСТЕРОВ

Во введении к своей замечательной книге о «Парижской школе» Михаил Герман перечисляет имена девяти ее наиболее важных, с его точки зрения, представителей: Пабло Пикассо, Константина Бранкузи, Хаима Сутина, Амедео Модильяни, Александра Архипенко, Марка Шагала, Ман Рэя, Макса Эрнста и Альберта Джакометти28. Обратим внимание, что из девяти выделенных М. Ю. Германом художников и скульпторов ни один не француз по происхождению, хотя сам автор подчеркивает: «Согласиться с тем, что термином „Парижская школа“ определяются лишь работавшие в первой четверти XX века в Париже художники-иностранцы — значит сильно упростить проблему»29. М. Ю. Герман прав, указывая, что коренные французы Робер Делоне и Жорж Брак неотделимы от данного художественного явления, однако факт состоит в том, что к первому ряду мастеров, прославивших «Парижскую школу», сам он ни одного уроженца Франции не отнес.

Обратим внимание и на то, что из девяти выделенных им художников четверо — выходцы из Российской империи в первом (Х. С. Сутин, А. П. Архипенко и М. З. Шагал) и втором (Эммануэль Рудницкий, выбравший себе псевдоним Ман Рэй) поколении. Все они, кроме Александра Порфирьевича Архипенко (1887–1964), — евреи, как и уроженец Италии Амедео Модильяни. К «Парижской школе» принято относить целый ряд художников и скульпторов еврейского происхождения, уроженцев Российской империи (Владимир Баранов-Россине, Хана Орлова, Леопольд Готтлиб, Соня Делоне [урожденная Штерн], Жак Липшиц, Осип Цадкин, Михаил Кикоин, Пинхус Кремень и т. д.) и других стран: кроме вышеупомянутого Амедео Модильяни, выделяются имена уроженца Болгарии Юлиуса Мордехая (Жюля) Паскина и выходца из Австро-Венгрии Моисея Кислинга. Этот феномен не может быть проигнорирован, и когда М. Ю. Герман называет Паскина «болгарским художником», Кислинга — «польским»30, а Баранова-Россине, Орлову, Сутина, Цадкина, Липшица, Кикоина и Кременя — «русскими», то это вызывает недоумение: с этнической точки зрения все эти люди были не болгарами, поляками или русскими, а евреями, а с художественной точки зрения все они, безусловно, сформировались исключительно во Франции. Хаим Сутин, Михаил Кикоин или Пинхус Кремень, хотя и учились живописи в Минске и в Вильнюсе, где никто из них не закончил образование, не были художниками в России. Равным образом, Юлиус Паскин, учившийся в Германии и с двадцатилетнего возраста живший в Париже, никогда не принадлежал к числу живописцев в Болгарии. Тем более не могут быть названы русскими Хана Орлова, семья которой, разделяя идеалы сионизма, иммигрировала в Палестину/Эрец-Исраэль, откуда Орлова в 1910 году прибыла в Париж. Аналогичный путь по тем же причинам проделали родители художника Файбиша-Шраги Царфина (Faïbich-Schraga Zarfin, 1900–1975), прибывшего в Париж в 1924 году.

Ил. 11. Искусству Юлиуса Паскина посвящено немало публикаций, но первый по-настоящему обстоятельный альбом был издан во Франции лишь в начале 1990-х гг. Pascin. 1885–1930 / Édité par Marie-Claire Ades, Yves Kobry et F. Zohra Zamoum (Paris: Musée-Galerie de la Seita, 1994)

Ил. 12. Моисей Кислинг соперничал с Юлием Паскиным за неформальный титул «принца Монпарнаса»; именно так озаглавил свою книгу о нем французский искусствовед Жак Ламберт. Jacques Lambert. Kisling, prince de Montparnasse (Paris: Max Chaleil, 2011). На обложке — «Автопортрет с женой Рене и собакой Куски», 1917 г.

Говоря о русских евреях в художественном мире Франции, нельзя не пройти мимо вопросов существенно более сложных. Как уже было сказано, совершенно очевидно, что Михаил Кикоин, Пинхус Кремень и Хаим Сутин, равно как и Юлиус Паскин и Моисей Кислинг, выработали свой художественный почерк, живя и работая во Франции. Столь же очевидно, что такие живописцы, как Валентин Серов, девичья фамилия матери которого — Бергман (ее отцом был крещеный еврей Семен Яковлевич Бергман), равно как и Лев Бакст (урожденный Лейб-Хаим Розенберг, 1866–1924), во Франции оказались примерно в те же годы уже сложившимися мастерами, художественный язык которых был глубоко укоренен в русской культуре. Однако можно ли обойти рассмотрение французских страниц их биографий, принимая во внимание тот факт, что дом Марии Самойловны и Михаила Осиповича Цетлиных (оба они были евреями), где Валентин Александрович Серов жил и работал многие месяцы на протяжении последнего года своей жизни, был одним из центров русской духовной жизни во Франции, особенно в 1920–1930-е годы, и целый ряд художников находили именно там уважение, понимание и поддержку?!

Что касается Льва Бакста, то нельзя забывать о том, что с художниками «Парижской школы» он общался, Амедео Модильяни в 1917 году написал его портрет, не говоря уже о том, что в качестве его ассистента по декорациям и костюмам начинал Марк Шагал, и именно его мечтавший попасть в Париж уроженец Витебска просил о помощи. Бакст ему, впрочем, отказал, и Шагал оказался в Париже при помощи видного российского юриста и общественного деятеля, депутата Государственной думы Максима Моисеевича Винавера (1862–1926). Не будет лишним упомянуть, что, оказавшись после установления большевистского режима в эмиграции, М. М. Винавер принимал деятельное участие в издании в Париже русского литературного приложения к газете «Последние новости» и еженедельника «Еврейская трибуна».

Известный адвокат, юрист-государствовед, М. М. Винавер был одним из создателей партии конституционных демократов, а с апреля 1906 года — депутатом первой Государственной думы, деятельно участвовал в борьбе за гражданские права, а после подписания в июле 1906 года Выборгского воззвания был приговорен к трехмесячному тюремному заключению и лишен политических прав. М. М. Винавер был активным участником еврейской общественной жизни: одним из учредителей «Союза для достижения равноправия еврейского народа в России», организатором «Еврейской народной группы». В 1907 году увидела свет его работа «Кадеты и еврейский вопрос». Он также публиковался в еврейской прессе, в частности, в журналах «Восход» и «Еврейская старина». Когда он скончался, М. З. Шагал посвятил ему пронзительный некролог: «С большой грустью скажу сегодня, что... умер и мой... почти отец. <...> Винавер сделал меня художником. Без него я, верно, был бы фотографом в Витебске и о Париже не имел бы понятия».

Рассказав, что М. М. Винавер приютил его в редакции журнала «Восход», первым приобрел две его картины и в 1910 году направил его в Париж, назначив ему стипендию, М. З. Шагал добавлял: «Недавно в Париже, на свадьбе его сына, куда я явился уже со своей семьей, он хлопал меня по плечу, говоря: „оправдали, оправдали вы мои надежды“, и я вторично был счастлив, как когда-то, девятнадцать лет назад. <...> Шлю вам, дорогой Максим Моисеевич, цветы, нарисованные на полотне, цветы благодарности»31.

Супруги Цетлины и М. М. Винавер — отнюдь не единственные провидцы еврейского происхождения, помогавшие признанным ныне великими художникам тогда, когда их работы были совершенно никому не нужны. В этом же ряду стоят как люди ныне сегодня более или менее известные (прежде всего Лео и Гертруда Стайны, Поль Гийом, Леопольд Зборовский и Даниэль Анри Канвейлер), так и подзабытые — Берта Вейль (Berthe Weill, 1865–1951), первая купившая в 1900 году работу Пабло Пикассо, в 1902 году — Рауля Дюфи (Raoul Dufy, 1877–1953), а в 1917 году устроившая единственную прижизненную выставку Модильяни; Вильгельм Уде (Wilhelm Uhde, 1874–1947), с 1905 года покупавший работы Пикассо, а в 1908 году открывший собственную галерею рядом с бульваром Монпарнас (именно там он стал одним из первых продавать работы Анри Руссо, о котором сам написал первую книгу); Йонас Неттер, поддерживавший целый ряд художников от Амедео Модильяни и Хаима Сутина до Мориса Утрилло и Исаака Анчера; и некоторые другие.

Нельзя забывать и об искусствоведах, эссеистах и литераторах, публикации которых рассказывали более или, скорее, менее заинтересованной публике о прежде незнакомых им «новых художниках»; среди этих интеллектуалов также было немало евреев, в частности Вальдемар Жорж, Макс Жакоб (Max Jacob, 1876–1944) и Клод Роже-Маркс (Claude Roger-Marx, 1888–1977), а также, разумеется, Гертруда и Лео Стайны. Эти интеллектуалы редко писали о тех или иных художниках в связи с их еврейским происхождением, да и галеристы и маршаны, как правило, поддерживали художников, которых считали наиболее выдающимися, безотносительно их этничности. Понятно, что семья Цетлиных заказала В. А. Серову портрет Марии Самойловны не в связи с еврейским происхождением матери художника, а вследствие того, что это был первый российский портретист того времени; равным образом, Йонас Неттер поддерживал как художников еврейского происхождения Хаима Сутина и Амедео Модильяни, так и не имевшего, насколько известно, еврейских корней Мориса Утрилло. Немецкий еврей Даниэль Анри Куртвейлер был первым, кто устроил выставку урожденного француза Жоржа Брака. Однако, несмотря на отсутствие какой бы то ни было причинно-следственной связи между живописцами, скульпторами, меценатами и искусствоведами еврейского происхождения, совершенно очевидно, что в том художественном мире, в котором сформировалась и окрепла «Парижская школа», именно эти люди составляли устойчивое большинство. Эта особенность художественного мира «Парижской школы» находит свое отражение в настоящей монографии. Да, не последнюю роль в «Парижской школе» играли такие художники, как японец Тзагухару (Леонар) Фужита (1886–1968), мексиканец Диего Ривера (1886–1957) и румын Константин Бранкузи (Брынкэши, 1876–1957), но никаких галеристов и искусствоведов японского, мексиканского или румынского происхождения вокруг художников «Парижской школы» не было.

Ирина Обухова-Зелиньска, сделавшая попытку обобщить вклад художников русско-еврейского происхождения в художественную жизнь Франции, установила границы существенно более широкие — с 1870 по 1940 год; несравнимо шире и приводимый ею список художников, включающий 125 русско-еврейских имен32. Хотя не всех упомянутых ею художников принято относить к «Парижской школе», которая, несмотря на отсутствие какой-либо единой художественной традиции, все же интуитивно воспринимается как развивающая традиции постимпрессионизма, кубизма и экспрессионизма (вероятно поэтому яркого представителя «Мира искусства» Льва Бакста, прожившего в Париже почти все 1890-е годы, а затем — с 1910 до смерти в 1924 году, в эту группу художников она не включила), но очевидное большинство к анализируемой нами группе художников все же явно относится. Более чем сотня имен позволяет составить групповой социологический портрет группы художников Монпарнаса как более или менее целостного феномена преимущественно восточноевропейской еврейской диаспоры.

Совершенно другую — и чрезвычайно далекую от общепринятой — дефиницию «Парижской школы» дает Рене Герра. В одной из своих статей он использует оборот «все великие русские художники „Парижской школы“», относя к ним четырех живописцев: Бориса Дмитриевича Григорьева (1886–1939), Александра Евгеньевича Яковлева (1878–1938), уже упоминавшегося выше Василия Ивановича Шухаева и Сергея Юрьевича Судейкина (1882–1946)33. Однако имена этих художников, которых принято считать представителями группы «Мир искусства» второго поколения, в литературе о «Парижской школе» практически никогда не фигурируют, на выставке в ГМИИ на Волхонке, с рассказа о которой начинается настоящая книга, не было представлено ни одной работы ни одного из них. Не было ни на одной из этих выставок работ художников, по отношению к которым Дмитрий Северюхин ввел крайне сомнительный термин «ветераны Парижской школы»: Ивана Песке (Jean Peske, 1870–1949), Константина Кузнецова (Constantin Kousnetzoff, 1863–1936) и Николая Тархова (Nicolas Tarkhoff, 1871–1930), обосновавшихся во Франции еще в 1890-х — начале 1900-х годов34. Виталий Ершов называет этих же трех живописцев «старшим поколением Парижской школы»35.

Андрей Толстой был безусловно прав, когда отмечал, что «в 1910-х–1930-х годах в Париже сосуществовали несколько русских „кругов“, художественных сообществ, которые не всегда тесно общались друг с другом, а иногда и прямо соперничали в борьбе за внимание привычной ко всему и пресыщенной парижской публики»36. К первому из этих «кругов» А. В. Толстой относил «сообщество мастеров, тяготевших к эстетике и стилистике позднего модерна и символизма, трансформированных под воздействием, с одной стороны, неопримитивистских, а с другой — экспрессивно-гротесковых приемов. В этом круге художников можно выделить такие важные фигуры, как Борис Григорьев и Юрий Анненков»37. Обратим внимание на то, что из четырех названных Рене Герра имен Андрей Толстой повторил лишь имя Бориса Григорьева, не отнеся, однако, ни его, ни Ю. П. Анненкова к «Парижской школе», но лишь к одному из существовавших в Париже «кругов» русских художественных сообществ.

К «Парижской школе» не принято относить и представителей старшего поколения «Мира искусства», проживших последние годы своей жизни во Франции: кроме уже упомянутого Льва Бакста, это Александр Николаевич Бенуа (1870–1960), Константин Андреевич Сомов (1869–1939), Мстислав Валерианович Добужинский (1875–1957), Зинаида Евгеньевна Серебрякова (1884–1967)... Своеобразным клубом для художников «Мира искусства» вплоть до закрытия в 1931 году служила парижская галерея бывшего московского фабриканта Владимира Гиршмана (известного по великолепному портрету В. А. Серова) на улице Сент-Оноре38. Не принято относить к «Парижской школе» и таких глубоко русских художников, как проживший последние восемнадцать лет своей жизни во Франции Филипп Андреевич Малявин (1869–1940) и проведший во Франции одиннадцать лет, с 1925 по 1936 год, Иван Яковлевич Билибин (1876–1942). И даже Константин Алексеевич Коровин (1861–1939), «посол» французского импрессионизма в русском искусстве, неоднократно бывавший во Франции еще до революции и проживший в этой стране последние шестнадцать лет своей жизни, к «Парижской школе» традиционно не причисляется.

На то есть не только сугубо художественные, но и институциональные причины: со средой «Улья» и Академии Марии Васильевой живописцы «Мира искусства» практически не пересекались, в свою очередь, не приглашая ни фовистов, ни экспрессионистов, ни кубистов в создаваемые ими структуры.

В 1926 году по инициативе бывшего директора Строгановского училища Николая Глобы в Париже, на улице Victorien Sardou, 12-bis, был открыт Русский художественно-промышленный институт, помощь в организации которого оказал князь Феликс Юсупов. В нем работали мастерские художественного шитья, эмалевой инкрустации и росписи по фарфору. Преподавать в институте были, в частности, приглашены Иван Билибин и Мстислав Добужинский.

Татьяна Сухотина-Толстая (1864–1950), дочь великого писателя, основала в Париже Русскую художественную академию, сняв на Монпарнасе, на улице Jules Chaplain, 11, большую мастерскую. По ее замыслу, известные мастера должны были читать там лекции по истории искусства, а также велись бы курсы по декоративно-прикладному творчеству. Т. Л. Сухотина-Толстая договорилась об участии в работе этой академии Ивана Билибина, Бориса Григорьева, Мстислава Добужинского, Константина Коровина, Василия Шухаева и других, но никого из тех, кого принято относить к «Парижской школе». Русская художественная академия была торжественно открыта 6 июня 1929 года, однако уже в следующем году закрылась из-за финансовых трудностей; в том же году та же судьба постигла и Русский художественно-промышленный институт Николая Глобы39. Выживать трудно было всем художникам, и академистам, и новаторам, но и в трудные времена судьбы их почти не переплетались.

Эстетика «Мира искусства» безраздельно доминировала в журнале «Жар-Птица», издававшемся в Берлине и в Париже в 1921–1926 годах. Редактором-издателем журнала являлся А. Э. Коган, редактором художественного отдела — Георгий Крескентьевич Лукомский (1884–1952). На страницах этого журнала, отличавшегося высочайшим полиграфическим уровнем, печатались иллюстрированные монографические очерки о К. А. Сомове, Н. К. Рерихе, Л. С. Баксте, Ф. А. Малявине, А. Я. Головине, К. А. Коровине, И. Я. Билибине, А. Н. Бенуа, А. Е. Яковлеве, Б. Д. Григорьеве и других мастерах круга «Мира искусства». При этом художники-постимпрессионисты, экспрессионисты, фовисты, кубисты и дадаисты на страницах этого издания представлены не были, вследствие чего критики журнала отмечали его салонность, культ стилизма и узость подхода к современному искусству40.

Ил. 13. Жар-Птица: литературно-художественный журнал. Париж/Берлин: А. Э. Коган — издательство «Русское искусство». Вып. 4–5: Рождественский номер, 1921 г. На обложке — репродукция картины И. Я. Билибина

Противодействие «Миру искусства» со стороны художников и скульпторов-авангардистов проявилось уже в июне 1921 года, когда двенадцать из них, включая Владимира Издебского, Жака Липшица, Оскара Мещанинова и Осипа Цадкина, обнародовали манифест, озаглавленный ими «Une Mise a point», в котором отмечали, что «открывшаяся незадолго до этого в Париже русская художественная выставка, организованная под эгидой „Мира искусства“, на самом деле не отражает новых тенденций русской школы, а только одну, довольно консервативную ее ветвь»41.

Еще более резко высказался художник Георгий Богданович Якулов (1884–1928) в 1927 году: «В эмиграции в группе „Мир искусства“ мир искусства оказался нежизнеспособным, и поэтому совершенно ясно, что воскрешать эстетические и общественные тенденции, сыгравшие свою роль тридцать лет назад, вполне оформившиеся и ставшие историей, нет ровно никакого смысла»42.

Факт невключения всех вышеназванных художников — а то, что речь идет о крупных живописцах, сомнению не подлежит — в число мастеров «Парижской школы» позволяет довольно многое понять о том, чем, собственно, эта «школа» была. Во многих книгах на разных языках повторяется утверждение о том, что относимых к ней очень разных художников эстетически между собой ничего не связывало, что различия между ними существеннее, чем сходства, а потому якобы само использование этого термина больше запутывает, чем помогает понять. Иногда в научной литературе встречаются достаточно запутанные определения, например:

Парижская школа не есть художественное направление с раз и навсегда очерченными границами. Это некое умозрительное понятие, которое в своей изменчивости отражает историю французского искусства и той Франции, которая в поисках самой себя стремилась то открыться навстречу миру, то замкнуться в себе43.

В 1961 году, когда проводилась выставка «русских художников Парижской школы», художественный критик Жан Буре описал ее как «группу художников и скульпторов, родившихся за границей и переехавших в Париж, ставших частью культурной жизни столицы, усвоивших здешние законы художественного самовыражения, но сохранивших определенную творческую самобытность, объясняющуюся их происхождением, их традициями, их предыдущим опытом обучения мастерству»44.

Однако тот факт, что все вышеназванные живописцы, несмотря на многие годы жизни во Франции и даже глубокую внутреннюю связь отдельных из них, прежде всего К. А. Коровина, с французским искусством, все же не включаются в число представителей «Парижской школы», наглядно демонстрирует, что термин этот имеет пусть и не очень четко очерченное, но весьма отчетливое содержание. Под ним принято понимать ведшуюся в Париже и других городах Франции деятельность по развитию нового искусства, имея в виду под словом «новое» искусство, уже воспринявшее не только импрессионизм, но и постимпрессионизм, и стремившееся пойти дальше. Это «дальше» было весьма различным, но все же заслуживает внимания тот факт, что среди художников, традиционно относимых к «Парижской школе», не было ни одного сюрреалиста, несмотря на то что в 1920–1940-е годы это направление было одним из ведущих в мировом искусстве. Однако в годы, когда так называемая «Парижская школа» формировалась, сюрреализма на авансцене истории еще не было, между постимпрессионизмом и сюрреализмом в 1900–1910-е годы появилось несколько течений, прежде всего фовизм, экспрессионизм и кубизм, и именно эти три направления больше, чем какие-либо другие, ассоциируются с «Парижской школой».

Разумеется, хронологические рамки «Парижской школы» не ограничиваются первыми двумя десятилетиями XX столетия; отдельные художники, которых принято относить к «Парижской школе» (самый знаменитый из них — Марк Шагал), продолжали творить до 1980-х годов включительно, однако основы их эстетики сформировались именно в период доминирования фовизма, экспрессионизма и кубизма, в различных их вариациях и проявлениях. Важно подчеркнуть, что эти стили служили не ограничивающими рамками, а скорее «окнами», которые открывали путь к новым горизонтам творческого вдохновения; совершенно очевидно, в частности, что самобытный стиль Амедео Модильяни ни к какому течению не отнесешь, но столь же очевидно, что этот стиль не мог появиться, прежде чем были усвоены уроки Сезанна и других постимпрессионистов.

Художники «Мира искусства», в особенности те, кого принято относить к старшему поколению (деление это весьма условно, М. В. Добужинский лишь на три года старше А. Е. Яковлева, а З. Е. Серебрякова моложе и его, и С. Ю. Судейкина), продолжали и в 1920–1930-е годы работать так, словно постимпрессионизм вообще еще не появился на авансцене истории искусств, работы того же К. А. Сомова напоминают о картинах Ф. Буше и Ж. А. Фрагонара, но никак не о произведениях Поля Сезанна, Винсента Ван Гога или Анри Тулуз-Лотрека. Сын З. Е. Серебряковой Александр (Alexander Serebriakoff, 1907–1994) в год, когда П. Пикассо создал «Авиньонских девиц», только родился, но во всем его творчестве не было ни следа кубизма, фовизма или экспрессионизма, он рисовал Париж точно так же, как рисовала Петербург Анна Остроумова-Лебедева (1871–1955). Таким образом, именно факт неучастия этих живописцев в художественной революции, имевшей свои корни в искусстве Сезанна и постимпрессионистов, является причиной невключения их в пантеон «Парижской школы», объединяющий художников и скульпторов, для которых новаторство было важнее следования классическим традициям.

Не был случайным тот факт, что возвращение художников-эмигрантов в российское музейно-выставочное пространство началось именно с художников, стиль и эстетические идеалы которых сформировались еще до отъезда из России. Такие выставки стали организовываться в 1960-е годы, уже после кончины этих художников: ретроспектива Константина Коровина была организована к столетию со дня его рождения в 1961 году, аналогичная экспозиция Льва Бакста — в 1966-м, Константина Сомова и Филиппа Малявина — в 1969-м, Александра Бенуа — в 1970 году. В 1965 году прошла выставка, приуроченная к 90-летию Мстислава Добужинского. Единственной работавшей в Париже художницей из группы «Мир искусства», которой посчастливилось дожить до признания на Родине, оказалась Зинаида Евгеньевна Серебрякова, выставки которой в 1965–1966 годах прошли в Москве, Ленинграде, Киеве и Новосибирске.

Лишь после того, как в художественный канон были возвращены работы эмигрантов-академистов, стало постепенно меняться отношение к художникам-новаторам, которых принято относить к «Парижской школе». Впрочем, вошедший в легенду приезд в Москву в 1973 году 86-летнего Марка Шагала не стал событием в полном смысле слова прорывным, ибо остальные художники «еврейского Монпарнаса» оставались в Советском Союзе совершенно неизвестными. Несмотря на тот факт, что значительное большинство из них родились на территории, входившей в то время в состав Советского Союза, и потому могли быть включены в «культурное достояние Родины», советские художественные институции и официальное искусствоведение демонстрировали тотальное равнодушие к их судьбам и творчеству.

Чрезвычайно странную точку зрения отстаивает Жан-Поль Креспель в книге «Повседневная жизнь Монпарнаса в Великую эпоху». По его словам,

в огромном потоке иностранных художников следует выделить различные течения. Вечно все искажающая легенда (sic!) расскажет в основном о художниках, приехавших с Востока, в большинстве своем еврейского происхождения. Но это полная нелепица (sic!): среди выдающихся имен Монпарнаса можно назвать лишь Шагала, Сутина, Цадкина, Кислинга, Липшица, Архипенко, Мане-Каца и Сюрважа. Их намного опередили скандинавы и немцы. Последние составляли сплоченную колонию, превратившую кафе «Дом» в некоторое подобие клуба45.

Далее Ж. — П. Креспель перечисляет имена пяти деятелей культуры — выходцев из Германии, характеризуя их как «самых известных из них»: Ганс Пуррман (Hans Purrmann, 1880–1966); Мейер-Грефе — по-видимому, речь идет о видном историке искусства и арт-критике Юлиусе Мейере-Грефе (Julius Meier-Graefe, 1867–1935), который сам художником не был; Гёц (вероятно, речь идет о Рихарде Гёце, Richard Goetz, 1874–1954); Флехтхейм — по-видимому, речь идет об арт-дилере Альфреде Флехтхейме (Alfred Flechtheim, 1878–1937), который, насколько известно, сам не создавал произведения искусства; и Отто фон Ветьен (Otto von Wätjen, 1881–1942), бывший в 1914–1921 годах мужем художницы Мари Лорансен (Marie Laurencin, 1883–1956). Фактически, из них всех широко известна только она, благодаря упоминанию в песне Джо Дассена «L’ete indien»: «И ты с загорелой кожей в своем белом платье как будто сошла с акварели Мари Лорансен». Совершенно очевидно, что никто из этой пятерки, как и названные Ж. — П. Креспелем работавшие в то время на Монпарнасе художники-скандинавы: швед Нильс де Дардель (Nils von Dardel, 1888–1943), норвежцы Пер Ларссон Крог (Per Lasson Krohg, 1889–1965) и Карл Эдвард Дирикс (Karl Edvard Diriks, 1855–1930) и другие, — и близко не стоит по степени известности с теми восемью живописцами и скульпторами — выходцами из Восточной Европы (среди которых евреи все, кроме этнического украинца Александра Архипенко и этнического финна Леопольда Сюрважа), перечисленными автором ранее, поэтому крайне сложно понять, почему легенда о них характеризуется Ж. — П. Креспелем как «все искажающая» — напротив, из его же собственного текста видно, насколько именно эти сформировавшиеся во Франции мастера создали славу «Парижской школы».

Натали Хасан-Брюне не сильно погрешила против истины, указав, что в целом «художники, прикованные к своей этнической принадлежности, редко ассоциировались с французским искусством, а если они становились известными, то чаще всего благодаря своей жизни и легенде, которую она порождала (как это было с Модильяни, Сутиным, Паскиным), нежели своими произведениями»46. Показательно, однако, что из всех книжных магазинов крупнейших парижских музеев самая представительная подборка книг об этих живописцах находится не в Лувре, не в музее Орсе и не в Центре Помпиду, а в киоске Музея искусства и истории иудаизма. Однако этот музей посвящен не просто еврейской, а французской еврейской истории. Значит ли это, что Амедео Модильяни, проживший в Италии двадцать с половиной из тридцати пяти лет своей жизни, или Рудольф Леви, не только родившийся в Германии, но и служивший в Первую мировую войну в немецкой армии, а в 1930-е годы последовательно живший в Германии, Испании, США и Италии (где он, собственно, и был арестован и откуда депортирован в Освенцим), посмертно оказались причислены к французскому еврейству и французскому искусству в силу того, что пребывание в этой стране оказало огромное влияние на развитие их художественных дарований? Что все-таки определяет принадлежность к той или иной диаспоре, какая страна — или какие страны — были для этих художников метрополиями?..

Ил. 14. Первый том альманаха «Евреи в культуре русского зарубежья» (ред. — сост. М. А. Пархомовский. Иерусалим, 1992). На обложке воспроизведена репродукция скульптуры Ханы Орловой «Еврейский художник», 1920 г.

Прежде всего, оказывается, что среди художников «Парижской школы» практически нет урожденных не то что парижан, а вообще французов. Кроме Робера Делоне, Фернана Леже, Анри Матисса и Мориса Вламинка, практически никто из них не родился во Франции, то есть почти все они — представители художественных диаспор. Проблема, однако, состоит в том, что определить, а к каким же диаспорам принадлежали художники «Парижской школы» и где те метрополии, с которыми имеет смысл их идентифицировать, весьма затруднительно. Сегодняшнее понимание диаспор и метрополий исходит, как правило, из актуальных границ государств, причем государств ныне существующих, что крайне запутывает ситуацию, затрудняя понимание места различных социально-культурных феноменов в их эпохах. Италия может гордиться Амедео Модильяни, причисляя его к «своей» диаспоре, но австро-венгерской диаспоры не существует в связи с исчезновением этой империи с карты мира, поэтому непонятно, какая страна должна гордиться «добрым ангелом Модильяни» арт-дилером Леопольдом Зборовским и художником Моисеем Кислингом (которые, вообще говоря, родились и выросли соответственно в Варшаве и в Кракове, то есть на территории нынешней Польши)? Можно ли считать М. Кислинга, который никогда не жил в Польском государстве, посланцем польской художественной диаспоры? Как быть со Зборовским, лишившимся в годы Первой мировой войны поддержки семьи и объявленным неблагонадежным, ибо Франция и Австро-Венгрия, где жила его семья, стали противниками, тогда как Польша, где он родился, входила в состав Российской империи, которая являлась в той войне союзницей Франции? Какая страна должна считать своим Рудольфа Леви, родившегося в Штеттине и выросшего в Данциге, бывших тогда частью Германии, но в настоящее время являющихся польскими городами Щецин и Гданьск? Мыслимо ли относить его, никогда не жившего в Польше и не владевшего польским языком, к деятелям искусства польского зарубежья — и разумно ли считать его по факту рождения на территории тогдашней Германии немцем, если именно вследствие того, что немцы не признали его таковым, он был в 1944 году депортирован в Освенцим, где и погиб? Правомерно ли относить к русскому зарубежью Мане-Каца, родившегося в Кременчуге и учившегося в художественной школе в Киеве, на территории нынешней Украины, Исаака Анчера, родившегося в бессарабской деревне Пересечино, или Хаима Сутина, выросшего в Смиловичах под Минском, на территории нынешней Беларуси? С другой стороны, мыслимо ли в принципе относить этих — и других — людей к представителям украинской, молдавской и белорусской художественных диаспор, если в период их жизни в Кременчуге, Пересечино и Смиловичах ни украинской, ни молдавской, ни белорусской государственности не существовало в принципе?

Куратор выставки «Модильяни, Сутин и проклятые художники» Марк Рестеллини так охарактеризовал этих живописцев:

Их мятущиеся души выражали себя с помощью живописи, которая питалась их отчаянием. В конце концов, их искусство было не польским, болгарским, итальянским, русским или французским, а абсолютно оригинальным, в Париже они нашли особенные средства выражения, с помощью которых смогли передать свое видение, чувства и мечты. Эти годы были временем эмансипации и потрясений, подобных которым было немного в истории искусства. Везде в Европе продолжалась эстетическая революция, послужившая прелюдией для эволюции морали. На Монмартре и Монпарнасе эти художники — почти все евреи — вытянули свой счастливый билет. Евреем был и Йонас Неттер, влюбленный в искусство и живопись, ставший увлеченным коллекционером и проницательным открывателем новых талантов, благодаря встрече с польским арт-дилером и поэтом Леопольдом Зборовским, также евреем по происхождению47.

Вообще, такого рода анализ — сам по себе большая редкость. Сложилась парадоксальная ситуация: так называемая «Парижская школа» первой трети XX века школой не была ни в каком смысле слова, а художники, традиционно относимые к ней, не объединялись вокруг какой бы то ни было институции; даже в легендарном ныне «Улье» на Монпарнасе жили хоть когда-либо отнюдь не все.

Ил. 15. Художники и их спутницы и спутники на обложке книги «Кикоин и его друзья из Парижской школы». Kikoïne et ses amis de l’École de Paris (Paris: Fondation Kikoïne, sous l’égide du Judaïsme Français, 1993)

«Искусствоведы придумали этикетку „Парижская школа“; пожалуй, вернее сказать — страшная школа жизни, а ее мы узнали в Париже», — точно обозначил проблему умудренный жизнью Илья Эренбург (1891–1967)48. Значительное большинство этих художников принадлежали к некоей общности, к которой они принадлежности чувствовать не хотели, а именно — к восточно- и центральноевропейской еврейской диаспоре. Марк Шагал и Михаил Кикоин, Пинхус Кремень и Хаим Сутин, Осип Цадкин и Хана Орлова, Юлиус Паскин и Исаак Анчер, Мане-Кац и Исаак Добринский, Абрам Минчин и Иссахар-Бер Рыбак, Айзик Федер и Анри Эпштейн, Моисей Кислинг и Амедео Модильяни — к этой диаспоре принадлежали они все, ибо все до единого родились в еврейских, как правило очень традиционных, семьях, причем все до единого — далеко от Парижа, за пределами Франции.

Почти про всех верно будет сказать, что они уехали в космополитичный Париж, чтобы перестать быть евреями в традиционном смысле этого слова. Иудаизм запрещает всякое изображение человека. Заповедь «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли» подавляла развитие изобразительного искусства в еврейской среде. В Средние века иудейские религиозные законы против искусства стали еще более жесткими: был введен запрет на изготовление выпуклых изображений не только человека, но также льва, орла и быка; запрещались также изображения солнца, луны и звезд. В «Еврейской энциклопедии», выходившей с 1906 по 1913 год, как раз когда во Франции оказались почти все художники и скульпторы, которых постфактум стали относить к «Парижской школе», справедливо отмечалось:

Обозревая всю еврейскую историю, мы видим, что пластическое искусство только временами проникало к евреям из соседних стран, но никогда не находило среди них благоприятной почвы для своего развития. Исторические судьбы еврейского народа, политический и религиозный быт его и характер его миросозерцания препятствовали тому, чтобы искусство этого рода свило себе гнездо среди него49.

Учитывая, что еврейство в традиционном понимании — это одновременно и конфессия, и этнос (в иврите нет разделения между словами «еврей» и «иудей»), уроженцы еврейских семей, выбиравших путь художников и скульпторов, фактически порывали с той этноконфессиональной средой, к которой они принадлежали.

При этом разрыв этот был вполне осознанным, о чем свидетельствуют, в частности, слова Марка Шагала, произнесенные им в 1931 году:

Как только евреи сбросили оковы традиции (sic!) и взяли на себя смелость переосмыслить законы, ставившие под запрет пластическое искусство, они оказались не менее талантливыми художниками, чем признанные мастера других национальностей. Конечно, первые [еврейские] художники работали в академической манере и до конца не понимали своей особой роли, однако после них пришли другие, они-то и запели в полный голос50.

Цитируя в 1935 году Вторую заповедь, М. З. Шагал отмечал:

Наш монотеизм был куплен дорогой ценой — из-за этого иудаизму пришлось отказаться от созерцания природы простым глазом, а не духовным, внутренним взором. На основании этого в древности иудаизм боролся с идолопоклонством, следы которого можно увидеть сегодня во всех музеях мира, а мы в результате лишились бесценных образцов пластического искусства. Ничего музейного у нас нет, если не считать свитков Торы да заброшенных синагог, в которые уже почти никто не ходит. Но мы, новые евреи, восстали против этого, мы больше не хотим мириться с таким положением дел, мы хотим быть не просто народом Книги, но еще и народом Искусства51.

Ил . 16. Обложка книги «L’ Ancien Testament. La Genèse, l’Exode, le Cantique des Cantiques. Illustré par Marc Chagall» (Editions France Loisirs, autorisé par Editions du Chêne, 2014). На обложке — картина М. З. Шагала «Сон Яакова»

Сам М. З. Шагал создал на протяжении десятилетий огромный корпус произведений, которые чисто формально могут считаться «иллюстрациями» к Библии; количество этих работ столь велико, что целый ряд изданных к настоящему времени книг об этом великом живописце только этой грани его творчества и посвящены.

Но «сбрасывание оков традиции» не приводило к изменению системы, если так можно выразиться, национально-интеллектуальных координат: говоря об искусстве, которое создавал он и его единомышленники, М. З. Шагал в том же выступлении сравнивал этот процесс ни с чем иным, как с созданием Библии: «Мы, новые евреи, тысячу лет назад создавшие Библию, творение Пророков, основу всех мировых религий, мы хотим создать также и великое искусство, такое, которое прозвучало бы на весь мир»52.

Натали Хасан-Брюне не без оснований отмечала, что «нигде, кроме Парижа, эти еврейские художники не могли оторваться от своего происхождения»53. В результате сложилась удивительная ситуация: символом космополитичного духа художественной Франции первых десятилетий XX века была объявлена «Парижская школа»: тут и уроженец Италии Амедео Модильяни, и выходцы из Австро-Венгрии Моисей Кислинг, Александр Хеймовиц и Вилли Эйзеншитц, и приехавшие из Российской империи Марк Шагал (настоящие имя и фамилия — Мойше Сегал), Хаим Сутин и Мане-Кац (Мане Лейзерович Кац), и эмигрировавший из Болгарии Юлиус Мордехай Паскин (настоящая фамилия — Пинкас), и родившийся в Германии Рудольф Леви, есть даже отдельные коренные граждане Франции, в частности Макс Жакоб, — воистину интернационал! Однако то, что предстает примером дивной полифонии с точки зрения гражданского происхождения, оказывается почти полностью однородным с точки зрения этноконфессиональной: в Париж заниматься искусством бежали (иногда в прямом смысле слова) в основном евреи, пусть и из разных стран Восточной и Центральной Европы. Речь идет о диаспоре, чья идентичность была сконструирована постфактум, исходя из доминирующей сегодня как во Франции, так и в США концепции «гражданской нации». Национальное многоголосье «Парижской школы» — в значительной мере иллюзия, являющаяся следствием того, что в английском и французском языках понятие «нация» означает то, что в русском языке принято называть «гражданством». Когда разные авторы пишут о космополитичной атмосфере «Парижской школы», они, фактически, анализируют очень своеобразное и характерное явление — еврейский космополитизм эпохи, оказавшейся периодом, предшествовавшим Холокосту, жертвами которого стали и несколько десятков живших и работавших на Монпарнасе и на Монмартре художников, в том числе и Макс Жакоб, погибший то ли из-за того, что был евреем, то ли из-за того, что был гомосексуалом. В годы нависшей над ними смертельной опасности Франция смогла — и захотела — защитить очень немногих из художников «Парижской школы», даже когда речь шла об уроженцах страны.

Коль скоро «школа», пусть и никогда не существовавшая, была названа искусствоведами «Парижской», а парижский Музей искусства и истории иудаизма предлагает книги и альбомы едва ли не обо всех художниках, к этой «школе» относимых, важно разобраться, как существовали эти люди во французском искусстве. Упоминая о том, какое большое количество художников (да и вообще иммигрантов) прибыло во Францию до и после Первой мировой войны, предполагается само собой разумеющимся, что, в отличие от других стран, французское общество не было заражено ксенофобией и, в частности, антисемитизмом. Действительность, однако, была в значительной мере другой. На самом деле со второй половины 1920-х годов по стране одна за другой прокатывались волны антисемитских выступлений, за которыми стояли националистические организации, такие как Action française [«Французское действие»], Jeunesses patriots [«Патриотическая молодежь»], Les Croix de feu [«Огненные кресты»] и другие. В обзорной монографии «История евреев Франции» в параграфе о 1920-х годах указывается, что «существование в то же самое время множества еврейских арт-дилеров и критиков вызвало антисемитскую реакцию в период подъема национализма и консерватизма»54. Антисемитизмом было, очевидно, заражено и французское искусствоведение. Так, в 1925 году известный в то время арт-критик Луи Воксель (Louis Vauxcelles, 1870–1943) написал в «Le Carnet de la semaine» [«Листок недели»]:

Орда варваров наводнила Монпарнас, они движутся толпой по улице Боеси [Boétie] из кафе 14 округа, издавая грубые крики на германских и славянских наречиях... Их культура слишком молода! Когда они говорят о Пуссене, знают ли они мастера? Видели ли они когда-нибудь хоть одну картину Коро? Или прочли хоть одну поэму Лафонтена? Это пришлые народы [в оригинале — peuples d’ailleurs], которые ничего не знают об уважении к тому, что Ренуар назвал мягкостью французской школы — тактом, который является добродетелью нашего народа55.

В другой публикации 1931 года тот же Л. Воксель уподобил иммиграцию еврейских художников на Монпарнас «нашествию саранчи»56.