Эмпирическое направление: от Алена к Т. Манро

Данное направление морфологического изучения искусства находило прочную опору в позитивистских установках буржуазной философии послегегелевской поры.

Весьма характерно в этом смысле решительное заявление К. Фидлера: «Нет искусства вообще, есть лишь отдельные искусства» (122, 185). В результате подрывались условия существования {121} самой эстетики как науки об «искусстве вообще», а морфологический подход к искусству вырождался в простое сопоставление ряда очерков — характеристик разных его видов (или родов, или жанров).

Правда, поначалу эмпиризм этот был сравнительно умеренным, накладываясь в работах буржуазных эстетиков на какой-то один принцип группировки искусств. Это могло быть их деление на статичные и динамичные, принятое Г. Фехнером (120, т. 2, 5 – 6), или на изобразительные и неизобразительные, признанное Сюлли-Прюдомом (160), или даже упоминание о двух-трех разных принципах деления, которые, однако, сочетались чисто механически и применялись просто по мере надобности — так обстояло дело в эстетических трактатах столь авторитетных, казалось бы, теоретиков, как И. Кон (70, 90 – 93), Т. Липпс (75, 396 – 397), Э. Утитц (164, т. II, 28 сл.), С. Пеппер (152, 147 – 148), С. Лангер (157, 75 – 89).

Однако чисто формальное принятие таких группировок делало их все менее и менее нужными. В результате в 1920 г. могла появиться книга Алена — третье после монографий Круга и Шаслера и первое в истории французской эстетики специальное исследование проблем морфологии искусства, — которая, хотя и была названа «Система изящных искусств», совсем не соответствовала такому названию, ибо никакой системы искусств в ней не оказалось. Более того, ее автор, исходя из того, что «прекрасное недоказуемо», настаивал на невозможности логически вывести систему искусств из некого единого принципа (19, 7 – 8) и соответственно построил свою книгу как серию очерков, описывающих в известной последовательности различные виды искусства. По сравнению с книгой Шаслера, не говоря уже о работе Круга, это была явная деградация морфологии искусства[58].

|

|

|

К сожалению, такой подход оказался весьма устойчивым в буржуазной науке XX в. Он характеризует упоминавшуюся уже нами в другой связи монографию Т. Грина «Виды искусства и искусство критики», в которой исследуются всего только шесть видов искусства (музыка, танец, архитектура, скульптура, живопись, литература), отобранные по принципу «великие и чистые» и никак друг с другом всерьез не соотнесенные (26). Рассуждая аналогичным образом, Э. Жильсон добавил в своей {122} книге к этим шести искусствам седьмое — театр. Жильсон считает Алена своим методологическим предшественником: хотя Ален, пишет он, назвал свою книгу «Система искусств», «одной из первых его забот было подчеркнуть, что виды искусства не образуют системы» (25, 23). По какому же принципу оказываются в таком случае отобранными виды искусства? Объясняя свою позицию, Жильсон вводит новое весьма выразительное понятие — «искусства красоты» (les arts du beau) взамен традиционного beaux-arts, т. е. «изящные искусства». Смысл этого терминологического новшества состоит в том, что если в любой человеческой деятельности — технической, спортивной, бытовой — соответствие средств цели рождает красоту, «которая становится, если так можно выразиться, естественной красотой созданных человеком предметов» (там же, 28), то «искусства красоты» имеют последнюю не просто результатом деятельности, а ее целью, если не единственной, то главной. Потому к этим искусствам не относятся не только прикладные искусства, но и декоративные, не только художественная гимнастика, но и киноискусство, не только ораторское искусство, но и роман (!)[59], а если архитектура включается в их число, то лишь с той существеннейшей оговоркой, что «не всякая архитектура с необходимостью является изящным искусством, а только такая, которая имеет главной целью создание красоты…» (там же, 45). Как видим, при такой общей установке приходится платить дорогую цену за право сохранить архитектуру в мире «высших искусств» — в середине XX в., в эпоху конструктивизма, функционализма, дизайна, приходится объявить «главной целью» зодчества… красоту! Впрочем, если этот эстетик может в наше время стремиться возродить учение Фомы Аквинского, то всему остальному удивляться уже не приходится…

|

|

|

|

|

|

Название монографии П. Вайсса «Девять основных искусств» (44) показывает, что он пошел дальше Жильсона, но только в количестве выделенных искусств, а не в подходе к их изучению. Впрочем, и это преимущество американского теоретика оказалось мнимым, так как девять видов искусства получились у него лишь благодаря тому, что музыку он разбил на два вида — на музыкальнее сочинительство и музыкальное исполнительство, а литературу — на повествовательную и поэтическую. В книге польской исследовательницы Я. Макоты (ученицы Р. Ингардена, {123} снабдившего книгу своим предисловием) сохраняется то же число искусств, что у Вайсса, но образуется оно иным (хотя столь же произвольным) членением: здесь наличествует одна музыка и одна литература, но зато рисунок отделен от живописи и обычная скульптура — от полихромной (33)[60].

|

|

|

К этому же направлению примыкает и капитальная монография лидера современной американской эстетики Т. Манро «Виды искусства и их взаимоотношения», которую следует признать самым основательным во всей истории эстетической мысли исследованием этого круга проблем (35). Достаточно отметить, что, в отличие от всех своих предшественников, Манро дает обширную, хотя и далекую от полноты историографию проблемы (там же, 157 – 208), что он предпринял также описание «практических классификаций искусств, применяемых в художественных музеях, в системе образования и в издательском деле» (там же, 209 – 243). Подводя итоги сделанному до него в данной области, Манро прежде всего подверг критике иерархически-ценностный подход к соотнесению искусств и справедливо заметил, что «пережитком такой оценки искусств является условное, но широко распространенное их деление на “высшие” и “низшие”». Современная тенденция, отмечает он, состоит «в признании все более высокой ценности и значения так называемых “низших” искусств и в меньшем преклонении перед поэзией как “верховным” искусством» (там же, 207 – 208). Что касается двухмерных «немецких систематизации», то в них, по мнению Манро, «есть большая доля истины» и, хотя в целом они «упрощенно и чрезмерно упорядоченно» трактуют взаимоотношения искусств, они могут служить отправным пунктом для дальнейших исследований.

Сам Манро сначала дает общее определение искусства, затем рассматривает различные «классы искусств», определяющиеся наличием или отсутствием утилитарной функции, ориентированностью на тот или иной орган чувств и т. д., потом посвящает три главы сравнительному анализу искусств, различаемых «по материалам или средствам», «по характеру творческого процесса или техники», «по природе и форме создаваемого продукта». Последняя часть книги посвящена «индивидуальным характеристикам искусств», особенно важных в наше время и в будущем и, наконец, «обобщениям и рекомендациям».

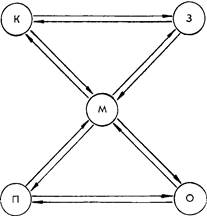

В соответствии с таким построением исследования Манро предлагает не однолинейную и даже не двухмерную, а трехмерную {124} классификацию, которую он и представляет наглядно такой схемой (там же, 434).

Табл. 15

Каждый вид искусства характеризуется во всей полноте своей индивидуальности этими тремя параметрами, хотя, вообще говоря, классификация видов и типов искусства может осуществляться в восьми различных плоскостях — физической, технической, технологической, физиологической, психологической и т. д. (там же, 263 – 264).

При многих достоинствах исследования Манро, очевидных уже из этого краткого изложения, есть в нем главный просчет, из-за которого гигантская работа ученого оставляет скорее разочаровывающее, чем удовлетворяющее впечатление. Этот методологический просчет имеет в конечном счете позитивистское происхождение: речь идет об игнорировании различий в уровнях дифференциации, на которых располагаются различные конкретные формы художественно-творческой деятельности. Оттого Манро мог насчитать сто (!) «зрительных и слуховых искусств», перечисляя в этом списке в одном ряду виды, разновидности, отрасли и вообще любые различные формы художественной (и даже не художественной) деятельности: рядом стоят, например, музыка, создание музыкальных инструментов, опера и тут же литература, литография, мозаика, кинофильм и т. д. и т. п. (там же, 140 – 142). Разумеется, при таком методе никакая система искусств построена быть не может.

{125} И еще одно существеннейшее обстоятельство должно быть при этом отмечено — полное отвлечение теоретика от исторического анализа проблемы. Было бы преждевременно сделать отсюда вывод, что Манро вообще игнорирует необходимость исторического подхода к искусству — следующая крупная его монография была специально посвящена именно этому кругу вопросов (434). Однако в ней говорилось об исторической смене различных стилей, направлений, школ, проблема же динамического соотношения видов искусства, неравномерного развития искусств была затронута лишь мельком, ибо проблемы морфологии искусства и его исторической типологии лежат, по Манро, в разных и непересекающихся плоскостях.

Приходится заключить, что эмпирический подход к изучению строения мира искусств не был способен вывести буржуазную эстетику из тупика. Что же оставалось делать ученым, когда шесть различных направлений морфологического изучения искусства оказывались в конечном счете неплодотворными?

Оставалось занять скептическую, а подчас и чисто негативную позицию по отношению к самой возможности морфологического изучения искусства.

7. Скептическое направление:

от Г. Лотце к Г. Морпурго-Тальябуэ

Поначалу такого рода скепсис был довольно умеренным и объяснялся причинами не принципиального характера. Хотя Фолькельт ставит рядом имена Лотце и Кроче как противников изучения законов системной связи искусств (166, т. III, 368 – 369), позиции этих эстетиков были тут далеко не идентичны. Что касается первого, то его «История немецкой эстетики» писалась в середине 60‑х гг. XIX в., когда в интересующей нас области было сделано еще сравнительно немного и известные основания для скепсиса в это время были. К тому же следует отметить, что в этом пункте эрудиция Лотце была, как это ни странно, весьма скромной[61]. Наконец, по складу мышления Лотце не был {126} теоретиком, и оттого ему, видимо, просто чужды были проблемы систематизаторского характера. Во всяком случае, сомнения свои он высказывал весьма осторожно и — более того — сам пытался наметить позитивное решение проблемы, оказавшееся, однако, эклектическим и мало интересным (430, 459 – 460).

Столь же непоследовательной нужно признать позицию Ионаса Кона. В своей «Общей эстетике» он очень точно отмечал принципиальное расхождение двух подходов к решению морфологической проблемы: один — это «построение системы искусств», а второй — «изыскание принципов различения искусств». Первый подход отличается от второго тем, что на его основе пытаются показать, как «из принципов эстетической области ценностей можно вывести необходимость этих и только этих искусств»; этого, по убеждению Кона, сделать невозможно, и потому научно состоятелен только второй подход (70, 91). Применяя его, Кон формулирует несколько различных «отправных точек для разделения искусств» (там же, 90 – 93), между которыми не оказалось, однако, никакой внутренней связи и которые тем самым были бесплодны для теоретического анализа. Поэтому Кону следовало бы возразить, что либо эстетика способна осуществить системный анализ искусства, либо она вообще не нуждается в морфологическом к нему подходе[62].

Значительно более серьезной, принципиальной, последовательной и мотивированной оказалась антиморфологическая позиция Кроче, Джентиле и Дьюи, что позволяет назвать ее уже не скептической, а негативистской. Понимая искусство как интуитивную духовную деятельность, Кроче свел к нулю роль материальной стороны в художественном творчестве. Поскольку, рассуждал он, все классификации искусств — и всякая вообще классификация! — могут основываться только на различении каких-то материальных признаков, особенностей формы, постольку классификация как таковая имеет в искусстве дело с тем, что не есть искусство, а то, что есть искусство, в принципе несистематизируемо. «Так называемые искусства, — утверждал он, — не имеют эстетических границ, поэтому всякая попытка эстетической классификации искусств лишена смысла… {127} Все эти тома, посвященные классификациям и системам искусств, можно было бы без всякого ущерба предать огню…» (72, 130).

Кроче безусловно прав, когда сущность искусства видит не в технической стороне творчества, не в материализации замысла, не в конструировании произведения, а в специфическом духовном содержании, которое вырабатывается в сознании художника и которое материальная «оболочка» формы должна лишь закрепить и передать другим людям. Беда, однако, в том, что, желая быть более последовательным, чем Гегель, Кроче пришел к метафизическому разрыву замысла и воплощения, творчества и конструирования, духовности и телесности произведения искусства. В действительности же — повторим сказанное в ходе критики концепции Шпенглера — эти стороны искусства связаны друг с другом столь тесно, что одна без другой вообще не существует и существовать не может: цветовая, звуковая и т. д. конструкция, в которой нет никакой духовной художественной наполненности (которая не несет никакой художественной информации, сказали бы мы сегодня), является не произведением искусства, а природным, техническим или научным объектом; с другой стороны, художественный замысел, живущий в сфере воображения и обладающий, казалось бы, чисто духовным бытием, является действительно художественным лишь в той мере, в какой телесность присутствует в воображении в снятом виде, как «мысленное звучание», «представляемый колорит», видимое «внутренним взором» пластическое отношение.

Следовательно, хотя в искусстве форма, материализация, воплощение, техника имеют служебный характер и зависят от содержания, духовного смысла творимого произведения, существует и обратная обусловленность: само духовное может вырабатываться, самоопределяться и развиваться в зависимости от того, какие возможности и какие ограничения предоставляет ему его «материальная база» — данная знаковая система. Если, например, композитор и живописец не способны, как бы они того ни хотели, создать тождественные по духовному содержанию ценности, перекодируя на язык своего искусства произведение другого вида, это объясняется тем, что с помощью звуков нельзя «сказать», выразить — а значит, нельзя и постичь, интуитивно выработать! — то, что можно передать с помощью цвета, и обратно. Вот почему, классифицируя способы воплощения художественной духовности, типы сигналов и знаков в художественных языках, мы пробиваемся к связям и различиям содержательного, духовного порядка. А это значит, что возражения {128} Кроче приходится решительно отклонить — они не выдерживают диалектической критики[63].

Столь же неосновательна антиморфологическая аргументация последователя Кроче и Де Сантиса известного итальянского эстетика Дж. Джентиле: «Множество искусств, — говорит он, — равно множеству техник, в которых искусство реализуется». Поэтому существует «не пять искусств, и не шесть, и не сто — их число бесконечно, потому что бесконечно число произведений искусства». То же самое можно сказать о родах литературы — «другом столь же неопределенном эстетическом понятии» (123, 186 – 191).

Вряд ли нужны пространные доказательства несостоятельности аргументов итальянского эстетика — очевидно, что мы сталкиваемся здесь еще с одним метафизическим ходом мысли, с типично позитивистской абсолютизацией единичного, с полным игнорированием той диалектики единичного, особенного и общего, которая и позволяет группировать явления, какой бы высокой ни была мера их индивидуального своеобразия.

Подходя к искусству с иных позиций, нежели Кроче и Джентиле, Джон Дьюи приходил к тому же, в сущности, выводу: «Если искусство есть внутреннее качество активности, мы его не можем разделять и подразделять» (116, 214). Всякая классификация искусств, развивает свою аргументацию философ, исходит из ошибочного отождествления в произведении искусства эстетического объекта с «физическим предметом», поскольку опирается на различение физических свойств этих предметов — их статичности и динамичности, зримости и слышимости и т. п. Но эстетическое содержание произведения не имеет отношения к его физическим свойствам, говорит Дьюи, повторяя уже известные нам ошибочные доводы некоторых своих коллег (там же, 214). Столь же неосновательны его попытки опровергнуть {129} правомерность деления искусств на изобразительные и неизобразительные ссылкой на то, что архитектура, например, тоже воспроизводит, только не натуральные формы предметов, а «воспоминания, надежды, опасения, намерения», и что вообще нельзя разделять скульптуру и архитектуру, т. к. исторически они были теснейшим образом связаны — в древности «скульптура была органической частью архитектуры» (там же, 221 – 222).

И все же ни огромное влияние эстетики Кроче в первой четверти нашего века, ни столь же могучий авторитет Дьюи в 30 – 40‑е гг. не парализовали, как мы могли убедиться, дальнейшего продвижения эстетической науки в морфологической области. Размышляя над этим фактом, но будучи не в силах преодолеть скептическое отношение к морфологическим изысканиям в эстетике, Г. Морпурго-Тальябуэ заметил, что такого рода исследования были, видимо, правомерны в прошлом, когда существовали те или иные, шедшие от художественной практики, «мотивы для того, чтобы их делать»; сейчас же, уверял он, эта проблематика имеет лишь узкопрофессиональный интерес для преподавателей эстетики, и потому ей нельзя придавать серьезного значения (431, 403). Впрочем, оценивая специальные сочинения на эту тему, появившиеся в конце 40‑х – начале 50‑х гг., итальянский историк эстетики был вынужден признать, «что мы можем вновь заинтересоваться некоторыми попытками классификации искусств, например, теми, которые были сделаны Э. Сурио и Т. Манро» (там же, 404).

Этот вывод можно, пожалуй, признать точным выражением той методологической растерянности, которая является «последним словом» буржуазной морфологии искусства.

Сам же Манро так охарактеризовал современное состояние морфологических исследований искусства в буржуазной эстетике: «Эстетика находится сейчас в состоянии, в известном смысле аналогичном тому, в котором биология находилась в начале XVIII в., прежде чем Линней выработал систему для изучения растений и их видовой классификации. Донаучные представления о видах и их взаимоотношениях были тогда расплывчатыми, неопределенными и полными мифологических и фольклорных пережитков. Такое же положение существует сегодня в наших рассуждениях о формах искусства» (148, 190).

Но невозможность плодотворного исследования законов внутреннего строения мира искусств на методологической базе буржуазной эстетической науки означает лишь необходимость поисков иных путей решения этой задачи. Такие поиски развернулись в ходе развития марксистской эстетики.

{130} Глава IV

Морфологический анализ искусства в истории советской и зарубежной марксистской эстетической мысли

История разработки морфологической проблематики в советской и в зарубежной марксистской науке начинается с 1924 г., когда в журнале «Печать и революция» была опубликована статья Федора Шмита «Живопись, ваяние, зодчество»; ее реальное содержание оказалось более широким, чем ее название. Достаточно сказать, что в этой статье была предложена таблица, весьма широко охватывавшая сферу художественной деятельности (16, 114).

Табл. 16

| Искусства акустические | Искусства моторные | Искусства оптические | |

| Искусства изобразительные | 1 — словесность | 3 — драма | 5 — изобр. живопись 6 — изобр. ваяние |

| Искусства неизобразительные | 2 — музыка | 4 — танец | 7 —неизобр. живопись 8 — неизобр. ваяние 9 — зодчество |

| III | Искусства времени | Искусства времени и пространства | Искусства пространственные |

| IV | Искусства мусические | Искусства пластические | |

{131} Надо думать, что советский ученый знал об аналогичных опытах построения таблиц, предпринимавшихся на Западе (хотя в его статье нет никаких ссылок и указаний); во всяком случае мы имеем здесь дело с первой в истории советской науки и в ряде отношений оригинальной морфологической концепцией, которая объективно связывает разработку данной проблематики в марксистской и в домарксистской эстетике.

Шмит отчетливо сознавал в это время неудовлетворительность всех буржуазных эстетических теорий, проистекающую, по его убеждению, из разрыва теории и истории, при котором теория искусства «строилась на предпосылках идеалистического миропонимания, с историческими фактами не вязалась и не считалась и на практике была неприложима», а история искусства «имела дело только с фактами, только регистрировала, описывала, повествовала, никаких выводов не делала и разве что добавляла иллюстративный материал для “всеобщей истории”». Шмит отвергал также характерный для классической буржуазной эстетики литературоцентризм, возобладавший, «несмотря на то, что вопрос о существенном единстве всех искусств был поставлен уже теоретиками XVIII века» (101, 18 – 20).

Отсюда и проистекает, с одной стороны, стремление Шмита рассматривать художественное творчество во всем многообразии его видовых проявлений, а с другой — желание объединить теоретический и исторический углы зрения при анализе данной системы.

Оценивая результаты, к которым пришел ученый на этом пути, отметим, прежде всего, выявленную в построенной им таблице связь психологического, онтологического и генетического принципов деления искусств. Оказалось, что искусства, которые создаются на основе деятельности «зрительного центра», являются пространственными по форме своего бытия и восходят к пластическому творчеству древнего человека, мусическое же творчество породило в процессе дифференциации искусства чисто временны́е и пространственно-временны́е искусства, что с психологической точки зрения объясняется самостоятельной творческой активностью «слухового центра» и «моторного центра» (16, 109 – 110. Тут ход мысли Шмита весьма близок к рассуждениям Адлера).

Второй момент, который нужно подчеркнуть, — это точное выделение Шмитом двух возможных в искусстве способов формообразования и самое четкое изо всех, до тех пор предлагавшихся, их наименование. Правда, примененную далее терминологию нельзя признать вполне удачной: Шмит называет «драмой» то, что обычно эстетики именовали «мимикой», а вернее {132} всего было бы назвать «актерским искусством», т. к. речь идет не о драме как литературном творении и не о драматическом искусстве в целом как искусстве синтетическом, а именно об актерском изобразительном творчестве, использующем мимические, жестикуляционные, пластико-динамические средства — т. е., условно говоря, о «мимическом» или «пантомимическом» искусстве, но уж никак не о «драме»; столь же неловко звучат понятия «неизобразительная живопись» и «неизобразительная скульптура», ибо тут имеется в виду не абстрактное искусство, а в одном случае — искусство орнаментально-декоративное, а в другом — объемное прикладное (мебель, посуда и т. д.). Надо добавить также, что явно неудачной оказалась попытка Шмита, сделанная уже не в статье, а в последовавшей за ней книге, объяснить социально-исторически происхождение изобразительного и неизобразительного способов творчества (см. 101, 44 – 45). Однако при всех этих издержках, равно как и при том, что Шмит лишь оговаривал наличие взаимных переходов и взаимного проникновения изобразительного и неизобразительного способов художественного творчества, но не придавал этому должного морфологического значения и не фиксировал этого в своей таблице, его концепция, взятая в целом, была хорошей первой наметкой морфологического анализа искусства, которая могла быть «принята за основу» и развита марксистской эстетической наукой.

Этого, к сожалению, по ряду причин не произошло. В 20‑е гг. на отношении к инициативе Шмита не могла не сказаться общая слабость марксистских позиций в нашей науке об искусстве[64]. В это время одностороннее и неумеренное увлечение советских ученых, желавших быть марксистами, социологическим анализом искусства уже само по себе не позволяло им уделять должного внимания изучению его морфологических законов. Весьма характерны в этом смысле сочинения А. Богданова, Б. Арватова, В. Фриче, в которых морфологическая проблематика либо полностью игнорировалась, либо «снималась» противопоставлением так называемого «производственного искусства» всем остальным его — «станковым» и якобы умирающим — видам. Поэтому во второй половине 20‑х – начале 30‑х гг. вопросы {133} морфологии искусства ставились лишь спорадически и попутно. А. Луначарский слабо интересовался этими проблемами; в своих ранних теоретических работах он их бегло касался, но замечал при этом, что может сказать тут «мало нового» (78, т. 7, 12 – 14 и 93 – 94), а в начале 20‑х гг. ограничивался тем, что в полемике с производственниками подчеркивал наличие двух равноправных групп искусств — «идеологических» и «промышленных» (там же, 263 – 265). Н. Марр, исследуя происхождение языка, обращал внимание на синкретичность древнейшей формы художественной деятельности: «Как известно, пляска, пение, музыка первоначально не представляли трех отдельных искусств, а входили нераздельно в состав одного искусства» (456, т. 2, 85 – 90). Для доказательства этого тезиса Марр привлекал, в частности, эллинскую мифологию — трактовку в ней образов муз, Аполлона и Орфея[65].

Развитие этих идей А. Веселовского и Н. Марра мы находим в глубокой и глубоко оригинальной книге О. Фрейденберг «Поэтика сюжета и жанра», однако лишь в узких пределах ранних фаз историко-литературного процесса. Здесь говорилось: «Центральная проблема, которая меня интересует в данной работе, заключается в том, чтоб уловить единство между семантикой литературы и ее морфологией». Такая установка позволяла, не игнорируя устойчивые признаки видов, родов и жанров искусства, показывать, что жанр, например, это — «не автономная, раз навсегда заклассифицированная величина», что поэтому «его классификация вполне условна. И сюжет и жанр имеют общий генезис и нераздельно функционируют в системе определенного общественного мировоззрения», и оттого жанр обладает одновременно устойчивостью и изменчивостью (321, 9).

В это время советские ученые ставили вопрос и о неравномерности развития разных видов искусства на последующих стадиях истории художественной культуры. Уже В. Фриче, отталкиваясь, правда, не от Гегеля, а от Тэна, применял этот закон к сфере пластических искусств, но огрубленно и упрощенно, трактуя «смену гегемонии» архитектуры, скульптуры и живописи как некий фатально повторяющийся и имеющий, конечно же, экономическое обоснование, исторический цикл (98, 71 – 78). Глубже и тоньше вопрос этот был поставлен в начале 30‑х гг. Н. Берковским. Обращаясь непосредственно к великому {134} открытию Гегеля и подчеркивая его значение, ученый писал: «В истории всегда какое-либо из искусств ведет за собою остальные. Равной судьбы для всех искусств история не знает. Это уже хорошо понимал Гегель (“Эстетика”). Искусство, чья “природа” особенно благоприятствует господствующему классовому мировоззрению, искусство, которое сильнее остальных способно выразить это мировоззрение, становится преобладающим и образцовым для всей художественной практики в целом. Остальные искусства подтягиваются к “главному”, стараются по-своему решить выполняемые им задачи. Здесь есть “мера” для особой индивидуальности каждого искусства и каждого жанра. В борьбе с новыми задачами одни из них глохнут, так как задачи эти им не по силам, другие справляются, третьи (все это зависит от исторических обстоятельств) гибнут, и гибнут по особым причинам, — они должны выступить из своих индивидуальных границ и создать из себя же новое искусство или новый жанр» (371, 87 – 88).

В конце 20‑х – начале 30‑х гг., морфологический подход к искусству оказался в центре внимания И. Иоффе[66]. К сожалению, влияние односторонне-социологического, а подчас и вульгарно-социологического взгляда на искусство заставило этого одаренного ученого противопоставить социально-историческое осмысление художественной культуры ее структурному анализу. «Какое научное значение, — утверждал он в первой своей работе “Культура и стиль”, — может иметь термин “роман”, объединяющий в одну рубрику произведения Тургенева, Достоевского и Золя; или термин “новелла”, объединяющий Боккаччо, Чехова, О. Генри? Эти термины имеют такую же определенность, как термин “пейзажная живопись”, объединяющий Лоррена и Сезанна, или термин “портретная живопись”, объединяющий Рафаэля и Рембрандта… Термины теории искусств только тогда получили бы научный смысл, если бы классифицировали произведения по их конструкции, по приемам организации материала, по стилям» (6, 64). Поэтому и различия между видами {135} искусства отступают на задний план перед тем, что их объединяет в пределах одного исторического стиля; эта мысль привела Иоффе уже в 20‑е гг. к охвату материала живописи, музыки и литературы в пределах трех больших стилей, детерминированных социально-экономически; затем, в 30‑е гг., в «Синтетической истории искусства», этот же принцип был проведен на более широком историческом материале (7); еще позднее, в фундаментальной работе «Синтетическое изучение искусства и звуковое кино» (8), было предложено развернутое теоретическое обоснование такого взгляда на искусство. Разумеется, его приходится признать односторонним и совершенно неправомерно отбрасывающим другую сторону дела — структурные различия между видами и жанрами искусства, которые остаются таковыми при всех социально-исторических изменениях.

В предисловии к «Синтетической истории искусства» автор, подобно Шмиту, отмечал такие пороки буржуазной науки об искусстве, как разрыв теоретического и исторического методов его изучения («теория и история искусства стоят как две независимые науки: теория дана вне истории — формалистически, и история дана вне теории — эмпирически»), как «разобщенность отдельных искусств, независимость их историй и теорий друг от друга» (7, VII). Подобно Шмиту же, Иоффе ставил перед собой задачу преодолеть эти методологические ошибки, но делал он это несколько прямолинейно, и в результате родственность разных искусств заслоняла в глазах ученого особенности и относительную самостоятельность развития каждого из них. «Теории различных искусств одного стиля, — четко формулировал он свое методологическое кредо, — ближе между собой, чем теория одного искусства различных стилей» (там же, X). При таком взгляде на вещи, весьма близком шпенглеровскому, нельзя было, конечно, преодолеть разрыв между диахронией и синхронией в изучении искусства и трудно было оценить должным образом открытый Гегелем закон неравномерного развития искусств — ведь в каждой стилевой фазе нужно было обнаружить именно и только единство литературы, живописи, музыки!

В первой половине 30‑х гг. отвергнутой односторонне-социологической ориентации нашей науки об искусстве была противопоставлена не менее, увы, односторонняя гносеологическая ее ориентация. Искусство стало рассматриваться уже не как «форма классовой психоидеологии», а лишь как «форма отражения и познания действительности». При этом совершенно естественным было возрождение того литературоцентризма, который господствовал в эстетике XVIII – XIX вв. и от которого, как мы видели, разными путями стремились уйти теоретики {136} 20‑х гг. Идея «синтетического изучения искусства», которую продолжал упорно пропагандировать Иоффе, резко выделялась на этом фоне и казалась чуть ли не чудачеством, несовместимым со строго научным отношением к искусству. Далеко не случайно, что единственная в 30‑е гг. книга, в которой была сделана попытка дать более или менее полное и систематическое изложение марксистской эстетической концепции, называлась «Вопросы марксистской поэтики»; и действительно, для ее автора — И. Виноградова — не существовало никакой принципиальной разницы между понятиями «искусство» и «художественная литература», а потому в его в целом очень интересной книге не оказалось вообще места для морфологической проблематики (см. 190).

Преодоление литературоцентризма имело место в это время только в тех случаях, когда он вытеснялся киноцентризмом — так, например, как это формулировалось Н. Лебедевым: «… Кино, соединяя в себе лучшие стороны двух наиболее богатых из старых выразительных форм — словесной и театральной, — является новой, более высокой ступенью в общем ходе развития форм объективации человеческого сознания», ибо оно «потенциально больше, чем другие выразительные формы, имеет возможность отражать всю многосторонность объективной действительности в ее многообразных связях, движении и развитии, а также всю многогранность чувств и мыслей, вызываемых ею в нашем сознании» (13, 99. — Разрядка автора). К тому же кино — «самое массовое» искусство.

В 1936 г. в Лондоне вышла в свет книга молодого философа-марксиста Кр. Кодуэлла «Иллюзия и действительность» — первая в англо-американской литературе и как будто не повторившаяся там попытка создать общий набросок марксистской эстетической теории. Книга эта, как и работа Виноградова, находится где-то на грани эстетики и поэтики — сам автор предупреждал в предисловии, что, «хотя здесь рассматриваются и другие виды искусства в их отношении к обществу, автор предпочел сосредоточить внимание на одном виде — поэзии». Кодуэлл объясняет это, с одной стороны, удобством постановки на материале поэзии «самых существенных эстетических проблем», а с другой, вполне откровенно — «особыми симпатиями автора» к данному виду искусства (240, 35. Тут следует учесть, что Кодуэлл сам был поэтом, а не только ученым). И все же такая ориентация интересов не привела Кодуэлла к превознесению поэзии над всеми другими искусствами и не помешала ему — в отличие от Виноградова — включить в свою книгу главу «Структура видов искусства». Правда, внимание, уделенное {137} этой проблематике, и глубина ее исследования оказались здесь весьма и весьма недостаточными. Кодуэлл ограничился тем, что разделил все виды искусства в зависимости от того, используют ли они «звуковые символы» или обращены к зрительному восприятию. К первой группе он отнес музыку, поэзию и прозу (на правах самостоятельных видов искусства!), ко второй — живопись и скульптуру, архитектуру и все прикладные искусства, а также танец, драму и кино. Дальше этой самой общей группировки Кодуэлл не пошел, хотя в ходе анализа он высказал ряд интересных соображений как о своеобразии каждой группы искусств и каждого вида, так и об их взаимной близости и различиях (там же, 308 – 332).

Наибольший интерес в этой главе — как, впрочем, и во всей книге — представляет целеустремленный поиск ее автором того единства логического и исторического подходов к проблеме, которое столь характерно для марксистской методологии вообще и которое, как мы уже могли убедиться, было с первых шагов советской эстетической мысли провозглашено ее методологическим идеалом. Показательно в этом смысле, что начинается книга Кодуэлла с главы «Рождение поэзии», что в морфологической главе автор все время характеризует исторические изменения в структуре отдельных искусств. Более того, он заключает этот раздел утверждением, что «виды искусства можно классифицировать по историческому признаку, начиная с их появления в едином комплексе, когда человек занимался собиранием плодов и охотой, и кончая их сложным развитием в классовом обществе, обеспечившем расцвет индивидуальности». При этом автор выделил три основных периода в художественном развитии человечества: первый (палеолитический) характеризуется тем, что первобытный человек ищет «самого себя в природе»; второй (неолитический) — тем, что он «вбирает природу в общественное, хотя еще и не дифференцированное Я, живущее общиной»; третий (классовое общество) — тем, что «социальное Я» расщепляется «на отличающихся друг от друга индивидуумов, в то же время изображая природу как постоянно обновляющуюся дифференцированную Вселенную» (там же, 332. Мы цитируем по русскому переводу, который, к сожалению, весьма далек от совершенства).

Не будем сейчас обсуждать саму эту концепцию философии истории искусства и обнажать все ее уязвимые для критики моменты. Важнее, как нам представляется, подчеркнуть другое: при всем несовершенстве конкретного проведения исторической точки зрения, она заключает в себе, во-первых, несомненное рациональное зерно, что позволило автору сделать с ее помощью {138} много тонких наблюдений над особенностями различных фаз историко-художественного процесса; во-вторых, — и это нам сейчас особенно важно — исторический подход был признан Кодуэллом необходимым не только при общем анализе искусства — его сущности, социальной роли и т. д., но и при его морфологическом рассмотрении. К сожалению, дальше постановки вопроса, да и то весьма эскизно намеченной, талантливый английский теоретик тут не пошел.

В советской эстетической науке резкая активизация интереса к морфологическому изучению искусства падает на вторую половину 50‑х гг., что было связано с наметившимся в это время общим подъемом эстетической мысли. Морфологической проблематике посвящаются теперь статьи, брошюры, главы монографий, сборники[67], и более того — в учебники и в программы вузовских курсов по эстетике включается раздел «виды искусства». Своеобразным «эпиграфом» к этой главе истории нашей эстетики можно было бы избрать слова Н. Дмитриевой, сказанные ею в 1962 г. во вступлении к ее превосходному исследованию «Изображение и слово»: «Эстетика не может развиваться чисто умозрительным путем, как не может она и исходить из практики какого-либо одного искусства, хотя бы и ведущего. Все искусства должны быть в поле ее зрения, с учетом их специфики и взаимосвязей, границ и возможностей, меняющейся исторической роли и особых требований, предъявляемых к ним современностью». Такая установка объясняется тем, что «каждый вид искусства обладает особыми, ему свойственными содержательными возможностями, недоступными или менее доступными другим видам. Это и есть его специфика…, которая дает ему право на самостоятельное существование» (3, 6).

Правда, освоение морфологического подхода к изучению искусства давалось нашим ученым нелегко. Так, в учебниках «Очерки марксистско-ленинской эстетики» (1956 г.), «Основы марксистско-ленинской эстетики» (1960 г.), «Марксистско-ленинская эстетика» (1968 г.) раздел «Виды и жанры искусства» хотя и наличествовал, но был построен как ряд совершенно самостоятельных кратких очерков об основных видах искусства, которым лишь предпосылалось короткое общее введение. В этих введениях (написанных во всех учебниках Ю. Колпинским) говорилось, что виды искусства можно классифицировать по-разному, что любая подобная классификация «условна» (?) {139} и что поэтому лучше всего, не мудрствуя лукаво, охарактеризовать каждый вид искусства как таковой (см. 85, 200; 84, 470; 80, 157). Такая позиция, уже известная нам по истории буржуазной эстетики — от Алена до Жильсона — и весьма популярная в ней, в марксистской науке кажется по меньшей мере странной и может быть объяснена, пожалуй, только тем, что она является просто самым легким способом разделаться с весьма нелегкой теоретической проблемой.

К сожалению, подобный подход к проблеме стал распространяться в учебных пособиях по эстетике, создававшихся в 60‑е гг. и в нашей стране, и в ряде социалистических стран — например, в работах А. Зися (64, 133 – 198), Э. Иона (130, 200 – 206), И. Сигети (162, 62 – 136. См. также коллективный труд венгерских эстетиков — 144, 535 – 549). Правда, ни у одного из этих авторов мы не встречаем того пренебрежительного отношения к классификации искусств, которое столь откровенно и настойчиво высказывал Колпинский.

Для данного периода в истории марксистской эстетики весьма показательной является позиция Д. Лукача, которая, по сути дела, теоретически обосновывала сложившийся в это время подход к морфологической проблематике. Лукач впервые изложил свои взгляды на этот предмет в своей капитальной монографии «Своеобразие эстетического», первая часть которой вышла в свет в 1963 г. Здесь говорилось о решающем значении исследования исторически изменчивых взаимоотношений между всеми областями творчества для решения проблемы, «которая обычно всплывает в истории эстетики как проблема системы искусств». Лукач признает, что проблема эта «была и остается реальной и даже центральной проблемой эстетики», что взаимоотношения между искусствами имеют не случайный, а закономерный и «системный» характер, однако утверждает, что «дифференцирующие принципы» должны быть выведены тут «не из эстетической “идеи” (красоты), но из системы других — в конечном счете, общественных — потребностей, которые детерминируют возникновение и существование отдельных искусств». Таким образом, природа системы искусств — «историко-систематическая» (142, 628). Отсюда проистекает его отрицательное отношение ко всем попыткам «академической эстетики» каталогизировать искусства по образцу описательного естественнонаучного знания — подобно тому, например, как это делал Линней.

Противопоставить этому каталогизаторству «историко-системный» анализ соотношения видов, родов и жанров искусства Лукачу все же не удалось, и не удалось потому, что литературоцентристская {140} ориентация, столь ярко выраженная в его общей эстетической концепции и приведшая его к тому, что самую сущность искусства он определил понятием «мимесис», заставила его рассматривать литературу как некую идеальную модель художественного творчества, а все другие искусства измерять уже этой мерой. Поэтому Лукач вел анализ общих свойств искусства почти исключительно на материале литературы и изобразительных искусств, а затем выделил специальную главу для рассмотрения особенностей музыки, архитектуры, прикладных искусств, садово-паркового искусства, киноискусства и «сферы приятного», назвав эту главу «Проблема границ эстетического мимесиса». Таким образом, перечисленные области художественной деятельности предстали как более или менее странные модификации сущности искусства, поскольку «мимесис» имеет в них, как признавал сам теоретик, «совсем особенные формы». Естественно, что при подобной постановке вопроса рассмотрение искусства как подлинной системы видов оказалось невозможным.

Вместе с тем уже в начале 60‑х гг. в советской науке стал намечаться иной подход к решению интересующей нас морфологической проблематики. Одной из первых ласточек была тут лекция В. К. Скатерщикова «Виды искусства», опубликованная в 1961 г. В ней основное внимание уделялось уже не характеристике отдельных видов искусства, а именно видовому строению искусства в целом. Соответственно автор видел задачу эстетики в данном ее разделе в том, чтобы «выявить принципы классификации искусств, установить связи и взаимовлияния различных искусств между собой» (см. 15, 155). Исходные позиции решения этой задачи Скатерщиков определил так:

1) Марксистско-ленинская эстетика дает «научную основу классификации искусств».

2) Эту классификацию «нельзя проводить по какому-либо признаку, взятому отдельно»; сравнение, например, музыки и литературы показывает, что они близки друг другу как временны́е искусства, но по «типу образности» музыка «сближается не с литературой, а скорее с архитектурой». Различие указанных двух «типов образности» автор определяет понятиями «изобразительный» и «выразительный», оговаривая условность этих обозначений. К «выразительным искусствам» относятся «музыка, некоторые виды танца, архитектура, некоторые виды прикладного, декоративного искусства».

3) Особую группу составляют синтетические искусства, которые «сочетают в себе особенности и выразительного, и изобразительного искусства».

{141} 4) Существенно разделение искусств на «зрительные» и «слуховые».

5) Еще одно важное направление классификации — деление искусств на три группы: «искусства, использующие природный материал (мрамор, дерево, металл в скульптуре, архитектуре, прикладном искусстве), искусства, которые используют в качестве материала слово (художественная литература прежде всего), и искусства, где в качестве материала выступает сам человек (исполнительские искусства)».

6) Помимо перечисленных принципов деления, которые автор считает основными, существуют еще и дополнительные: это — деление искусств на «утилитарные» или «прикладные» и «чистые», а также их деление на «первичные» и «вторичные», т. е. исполнительские.

7) «Разделение искусств — продукт исторического развития. Первобытное искусство не знало деления на виды в собственном смысле слова, оно было синкретным, различные виды искусств не были обособлены, как самостоятельные области человеческой деятельности» (там же, 166 – 179).

В итоге Скатерщиков предлагает впервые в нашей эстетической литературе теоретическое определение вида искусства: «вид искусства — это особая область художественной деятельности людей, отличающаяся по тому, какие стороны жизни она преимущественно отражает, по характеру и типу образности, по способу удовлетворения эстетической потребности человека, по материалу и по законам создания художественного образа» (там же, 173).

Перед нами как бы тезисно изложенная программа большой работы по изучению системы искусств, которую нельзя не признать в высшей степени плодотворной, хотя и эскизной, а потому и несколько сумбурной: выделенные теоретиком плоскости членения искусств не соотнесены друг с другом, и оттого четкого понимания строения мира искусства мы тут пока еще не получаем.

Еще один эскиз решения этой задачи был намечен в это же время в книге Г. Поспелова «О природе искусства», в которой мы находим небольшую главу «Роды искусства». Позиция автора близка к точке зрения Скатерщикова и резко отлична от установки Колпинского: Поспелов считает отнюдь не условным, а безусловным наличие у разных искусств таких общих и различных черт, которые позволяют осуществить классификационную задачу. Он выделяет, прежде всего, три группы искусств — пространственных, временны́х и пространственно-временны́х; затем указывает на различие между искусствами «односоставными» {142} и искусствами «синтетическими»; далее говорит о наличии двух «родов» искусства, различающихся в зависимости от того, является ли у них «исходным моментом» воспроизведение объективного мира или субъективной стороны человеческой жизни; проводя аналогию с эпосом и лирикой как родами литературы, Поспелов называет эти две группы искусств «изобразительными» и «экспрессивными» (89, 132 – 136).

Хотя Поспелов не воспользовался традиционным методом графического закрепления итогов классификации искусств, мы сделаем это за него, дабы придать его концепции большую наглядность и чтобы ее удобнее было сравнивать с концепциями других ученых, выраженными в таблицах:

Табл. 17

| Экспрессивные искусства | Изобразительные искусства | ||

| Односоставные искусства | Пространственные искусства | Архитектура | Живопись Скульптура |

| Временны́е искусства | Музыка Лирическая словесность (поэзия) | — Эпическая и драматическая словесность (литература) | |

| Пространственно-временны́е искусства | Художественный танец | Пантомима | |

| Синтетические искусства | Пение Хореография | — — | |

| Драма Опера Балет | |||

Эта таблица позволяет сделать следующие выводы: во-первых, морфологическая концепция Поспелова лежит в том же ряду известных нам двухмерных классификаций, которые были впервые представлены в истории советской науки системой Шмита, причем обе координаты системы Поспелова являются тем же, что у Шмита[68]; во-вторых, в отличие от системы Шмита {143} (чисто терминологических отличий мы не касаемся, ибо существенного значения они не имеют), система Поспелова строго отделяет синтетические искусства от «односоставных», а с другой стороны — расчленяет искусство слова на два самостоятельных вида — литературу и поэзию, что приводит к тому, что музыка как «экспрессивное» временное искусство лишается своей пары в ряду «изобразительных искусств» (образующуюся при этом системную лакуну Поспелов никак не объясняет). Особый статус словесного искусства теоретик мотивирует тем, что оно обладает «гибким и универсальным» средством воспроизведения жизни — речью. Данный тезис говорит о сохранившейся в эстетических взглядах Поспелова общей литературоцентристской ориентации, которая неизбежно порождает те или иные ложные построения в морфологии искусства (не говоря уже о том, что при такой ориентации морфологической проблематике отводится в книге самое скромное место — пять страниц из двухсот!)[69].

В том же 1960 г. вышла в свет брошюра В. Кожинова «Виды искусства» — первая в истории советской науки книга, специально посвященная данной теме. Оказалось, что в ней обосновывалась та самая концепция, которая более кратко излагалась в книге Поспелова[70]. В этом можно убедиться, сравнив таблицу, построенную Кожиновым (11, 24), с той, в которой мы представили итог рассуждений Поспелова (см. табл. 17 и 18).

Отличия морфологической схемы Кожинова имеют, как видим, частный характер: они выразились в том, что теоретик расширил описанный Поспеловым мир искусств, поставив рядом с архитектурой прикладные искусства и орнамент, а рядом с театром — киноискусство, и — что важнее — найдя музыке изобразительную «пару»… в некоем «звукоподражании»; остальные отличия имели чисто терминологический характер — Кожинов предпочел терминам «пространственные», «временны́е»

{144} Табл. 18

| Выразительные искусства | Изобразительные искусства | ||

| Статические искусства («произведения — предметы») | объемные тела линии и краски на плоскости | архитектура (и прикладные вещи) орнамент — | скульптура живопись фотография |

| Динамические искусства («произведения — виды деятельности») | движения тела звуки голоса и инструментов | танец музыка | пантомима звукоподражание (как элемент ряда искусств) |

| Искусство слова | лирическая поэзия | эпос и драма | |

| движения тела, звуков, речи, движение линий и красок на плоскости экрана, сопровождаемые музыкой и речью | балет и опера — — | театр (драматический) мультипликация кино |

и «пространственно-временны́е» искусства понятия «статические» и «динамические», что повлекло за собой, однако, ненужное укрупнение классификации (искусства временны́е и пространственно-временны́е оказались неразличимыми под общей шапкой «динамических» искусств), а термин «экспрессивные» был заменен словом «выразительные», что также приходится признать не слишком удачным. Отметим в этой связи (а вернее повторим, т. к. мы уже имели возможность об этом говорить — 67, 366 – 367), что «выразительность» не есть способ художественного формообразования, подобный «изобразительности»; «выразительность» — это необходимое и неотъемлемое качество всякого искусства, которое характеризует его связь с выражаемым им духовным миром художника, тогда как «изобразительность» — это по крайней мере один из двух возможных путей формообразования, с помощью которых выражаемое образно воплощается в искусстве. Поэтому, как ни плох термин Шмита «неизобразительные искусства» (поскольку он имеет негативный характер) и как ни соблазнительно заменить его {145} каким-то позитивным по смыслу обозначением, однако ни крайне узкое понятие «экспрессивные», ни крайне широкое понятие «выразительные» для этой цели решительно не подходят.

Но наиболее существенной ошибкой схемы Кожинова было то, что литературу, занимавшую в системе Шмита место на скрещении временны́х и изобразительных искусств, он, как и Поспелов, выделил в качестве самостоятельного ряда искусств, параллельного искусствам «статическим» и «динамическим»[71], возрождая таким образом литературоцентристские представления Мендельсона, Шеллинга и др. А это должно было неизбежно повлечь за собой драматические для всей системы последствия.

Понимая необходимость найти музыке как искусству «выразительному» изобразительную «пару», Кожинов решился ввести в мир искусств какое-то «звукоподражание», причем ввести его на правах вида искусства — именно такое место занимает оно в его таблице (правда, здесь следовала оговорка, что звукоподражание есть лишь «элемент ряда искусств»; но если это так, то на каком основании такой «элемент» выделен в таблице наряду с полноправными видами художественной деятельности?). Что же касается «раскола» литературы на два самостоятельных вида искусства — на лирическую поэзию и на эпико-драматическую литературу, то эпос и драма объединены здесь просто потому, что в данной схеме драму больше некуда было девать; впрочем, вскоре Кожинов откажется от этой идеи (хотя без какой-либо самокритики), когда будет в одной из статей «Теории литературы» рассматривать эпос, лирику и драму традиционным образом, как роды литературы (315)[72].

Несколько лет спустя интересующая нас тема оказалась центральной еще в одной брошюре, названной ее автором «Всестороннее развитие личности и виды искусства». В. Ванслов высказал здесь целый ряд резонных критических замечаний по поводу морфологической концепции Кожинова, однако вместе с ее действительными недостатками отверг и лежавшие в ее основе принципы членения искусств: их деление на изобразительные {146} и выразительные он отклонил полностью, хотя и без достаточно весомой аргументации, а деление искусств на пространственные, временны́е и пространственно-временны́е признал производным, а не основополагающим. Основополагающими же, по его мнению, следует считать различия, возникающие в мире искусств в результате движения художественно-творческой деятельности от прямой связи с трудом — в прикладных искусствах — к связи с игрой (где утрачивается всякая утилитарная функция и искусство превращается в чистое зрелище). Таким образом, виды искусства расположились по однолинейной шкале (2, 102 – 103).

Табл. 19

| Прикладные («трудовые») искусства | Изобразительные искусства | Литература | Музыка | Зрелищные («игровые») искусства |

Согласимся, что в таком соотнесении искусств есть известный смысл, однако избранный Вансловым классификационный принцип нельзя считать ни единственным, ни даже определяющим в морфологическом отношении. Связь художественного творчества с другими формами человеческой деятельности — с трудом и с игрой — характеризует лишь один момент в различиях между искусствами, имеющий для них скорее внешний, чем внутренний, структурный характер. Неудивительно поэтому, что системный анализ искусства и свелся у Ванслова к сопоставлению данных пяти отраслей художественного творчества — дальше этого по избранному им пути двигаться было некуда.

Еще одна точка зрения на интересующий нас круг вопросов была высказана в опубликованной в 1965 г. книге Ю. Борева «Введение в эстетику», в которой автор выделил специальный раздел «Виды искусства». Его построение возвращает нас к сложившейся в советской науке традиции: краткое вступление «Принципы классификации видов искусства» предваряет серию параграфов, последовательно описывающих одиннадцать областей искусства, от архитектуры и до телевидения. В этом вступлении и изложена точка зрения автора на существо проблемы. Три момента следует отметить в его позиции:

1) Традиционность общего взгляда, согласно которому виды искусства можно классифицировать и так, и этак — их можно разделять «на пространственные и временны́е, звуковые и слуховые, функциональные и не функциональные, исполнительские и не исполнительские», но ни одно из этих делений «не дает большого научно-теоретического эффекта» (50, 252).

2) Странность заключительного вывода, который противопоставляет всем перечисленным делениям видов искусства как {147} теоретически непродуктивным тот принцип классификации, который был предложен… «еще Аристотелем — принцип разделения искусств по предмету (чему?), способу (как?) и материалу (в чем?) подражания» (там же). Мы помним, однако, что у Аристотеля эта трехступенчатость деления относилась к трем разным морфологическим уровням — жанровому, родовому и видовому; к сожалению, Борев не объяснил, как же осуществить на этой основе классификацию видов искусства.

Наибольшего внимания заслуживает в его взглядах третий момент —

3) Принципиальность исторического подхода к проблеме, выразившегося, во-первых, в указании на «два встречных процесса», протекающих в истории искусства: движение от исходного синкретизма к самостоятельному существованию отдельных видов искусства и «обратный процесс синтеза искусств», а, во-вторых, в указании на неравномерное развитие искусств, в силу которого в каждую эпоху какой-то вид становится «ведущим»; на этом основании утверждается равноценность всех искусств (там же, 248 – 249). Естественно, что в небольшой книге популярного характера развить эти идеи не представлялось возможным. К сожалению, когда такая возможность представилась — мы имеем в виду следующую большую работу Ю. Борева обобщающего характера «Эстетика» (51), — он ее почему-то не реализовал.

Попытку решить такую задачу — охарактеризовать систему искусств в исторической динамике ее становления и развития — предпринял в это же время Н. Крюковский в своей большой монографии «Логика красоты» (73). По сути дела, вся ее вторая часть — «Эстетическое в искусстве» — строится как последовательный анализ шести видов искусства (прикладного, архитектуры, орнаментально-декоративного, музыки, изобразительного и литературы), предваренный кратким введением, в котором ставятся общие вопросы классификации искусств и обосновывается предлагаемый автором порядок их рассмотрения. Таким образом, оказывается, что в целом Крюковский принимает и повторяет известную нам схему исследования, пытаясь, однако, найти ее теоретическое обоснование. Он идет тут вслед за Гегелем, но, к сожалению, слабые стороны методологии Гегеля оказались в работе советского ученого не преодоленными, а, напротив, гиперболизированными: речь идет о его пренебрежении к действительному историческому ходу становления и развития художественной культуры во имя чисто логического конструирования идеальной модели этого процесса («прежде всего, — говорит он, — необходимо установить логическую, но не историческую (!) {148} картину возникновения различных жанров искусства»); неудачной вариацией мысли Гегеля выглядит и принцип расположения искусств на ступеньках лестницы, основанный на постепенном убывании чувственного начала и нарастании начала рационального, что соответствует (!) движению от условности к образности. Если к этому добавить, что в данном разделе книги есть немало вульгарно-социологических элементов, придется заключить, что опыт Крюковского оказался решительно неудачным.

Полной его противоположностью является опыт Н. Дмитриевой в ее блестящей статье «Литература и другие виды искусства», опубликованной в 1967 г. в четвертом томе Краткой Литературной Энциклопедии и пронизанной подлинным историзмом. Весь анализ проблемы построен здесь на немногословном, но емком и удивительно точном описании неравномерного развития видов искусства и изменчивости их взаимоотношения в ходе развития художественной культуры (4). Два момента оставляют все же в этой статье чувство неудовлетворенности. Во-первых, ход неравномерного развития видов искусства освещается здесь так, что идея первенства литературы проводится способом, напоминающим — опять-таки — логику Гегеля; поэтому создается впечатление, что верховное положение, завоеванное литературой в XIX в., она сохранит навсегда (даже киноискусство — это самое влиятельное искусство нашего времени — «подверстывается» здесь к литературе, тогда как на самом деле этот новый вид творчества вобрал в себя литературу и «снял» ее своей синтетической образной структурой). Во-вторых, историзм оказался в этой статье явно противопоставленным логическому анализу структуры мира искусств (если бы такой анализ был проведен достаточно строго, литературоцентристские выводы автора были бы немыслимы).

Таким образом, если книга Крюковского доказала бесплодность чисто логического анализа строения мира искусств, противопоставленного реальной истории художественной культуры, то статья Дмитриевой не менее убедительно показала, что исторический подход к данной проблеме, как бы он ни был необходим, не может все же обойтись без логико-теоретико-структурного анализа. С пониманием этой неразрывности структурно-логического и исторического аспектов морфологии искусства мы встречаемся в интересной, но, к сожалению, небольшой, статье румынского эстетика Иона Яноши «Единство и многообразие искусств» (28). Здесь соотношение видов и жанров искусства рассматривается с точки зрения диалектического закона раздвоения единого, действие которого приводит к тому, что различные {149} художественные структуры образуют оппозиции типа объективное — субъективное, изобразительное — неизобразительное, эпическое — лирическое, абстрактное — конкретное и т. п. При этом оказывается, что конкретное соотношение искусств в пределах каждой из таких оппозиций определяется социально-историческими причинами, и в результате в одну эпоху все искусства тяготеют к «лиризации», а в другую — к «эпизации», в одну эпоху они равняются на структуру музыкального творчества, а в другую — на литературный способ изображения жизни. Яноши не поставил, однако, вопроса о системной связи всех этих дихотомических делений искусства, которые выглядят пока как неупорядоченная россыпь произвольно избранных делений.

В 1964 – 1966 гг. вышли в свет вторая и третья части первого издания «Лекций по марксистско-ленинской эстетике», написанных автором этих строк. Несколько глав были специально посвящены здесь морфологическому анализу искусства. В издании такого типа решение проблемы могло было быть дано, конечно, лишь в первом приближении, как предварительная наметка идей и принципов, детальное развитие которых оставалось целью специального исследования. Мы не будем поэтому характеризовать это предварительное решение сколько-нибудь обстоятельно, отметим лишь, что параллельно с ним аналогичные выводы были сформулированы в книге В. Гусева «Эстетика фольклора» (205)[73].

Название этой монографии не предвещало как будто широкого рассмотрения в ней интересующей нас проблемы. Оказалось, однако, что анализ народного творчества был осуществлен автором — едва ли не впервые — в широком морфологическом контексте, что дало очень интересные и важные результаты как для эстетики, так — смеем думать — и для фольклористики. Двоякого рода теоретические устремления повели исследователя по этому пути: во-первых, рассматривая фольклор как специфический вид искусства, он встал перед необходимостью «определить место фольклора в системе искусств» (там же, 81); во-вторых, богатство конкретных проявлений народного творчества обязывало осуществить внутреннюю их классификацию, т. е. рассмотреть фольклор как систему родовых и жанровых подразделений, чему автор и посвятил специальную главу.

Нельзя не отметить высокий теоретический уровень постановки морфологических проблем в данной работе. Отвергая {150} релятивистский скептицизм, свойственный, как мы видели, не только многим буржуазным, но и некоторым советским ученым (как эстетикам, так и фольклористам), Гусев уверенно поддержал, как сам он выразился, «основной пафос исканий В. Проппа, его убеждение в необходимости строгой, логически обоснованной, научной классификации фольклора» (хотя и пошел тут несколько иными путями, чем Пропп). При этом Гусев очень удачно сформулировал самые принципы системного морфологического анализа: «Всякая классификация, если она стремится быть научной, должна строиться не на эмпирическом выделении и не на произвольной компоновке видов, а должна исходить из объективно присущих предмету изучения свойств…» (там же, 102 – 103). Соответственно в основу классификации искусств Гусев положил «различия в способах и средствах художественно-образного отражения действительности в разных видах искусства»; это позволило ему выделить искусства «временны́е» или «динамические», искусства «пространственные» или «статические» и искусства «пространственно-временны́е»; с другой стороны, он выделил искусства изобразительного характера и искусства, «которые могут быть условно названы “выразительными”». Вместе с тем Гусев счел необходимым ввести в систему искусств третью «координату», характеризующую различия в способе их восприятия; соответственно он выделил искусства, воспринимаемые зрением, слухом и одновременно обоими этими органами чувств (там же, 80 – 83)[74].

Подойдя к решению главной своей задачи — определению места фольклора в системе искусств, — Гусев охарактеризовал фольклор как «искусство сложное, пространственно-временное, пользующееся как зрительными, так и слуховыми образами» и сочетающее «изобразительные» и «выразительные» средства; в этой связи он поставил вопрос о наличии в системе искусств {151} синтетических и синкретических видов, к коим и принадлежит фольклор. Тут Гусев снова солидаризировался с нашей постановкой вопроса и привел предложенные нами в «Лекциях» схемы синкретических и синтетических искусств (там же, 84 – 86). Что касается других морфологических уровней, представленных в книге Гусева — родового и жанрового членений самого фольклора, — то эта классификация проработана им, естественно, гораздо более обстоятельно, и итоги ее вполне оригинальны и крайне интересны. Заслуживает внимания, прежде всего, что автор соотносит родовое деление фольклора и выделение в нем «разрядов» или «групп» жанров, отличающихся «по средствам художественной изобразительности или выразительности, по характеру комбинации этих средств». Результаты такого соотношения зафиксированы в следующей таблице (там же, 106):

Табл. 20

| Род | Сочетание составных элементов (групп) | |||||

| слово — мимика | слово — музыка | музыка — мимика | музыка — танец | слово — музыка — танец | слово — музыка — танец — мимика | |

| Эпический | Прозаические жанры | Песенные жанры | — | — | — | — |

| Лирический | — | Песенные жанры | Музыкально-хореографические жанры | Песенно-хореографические жанры | ||

| Драматический | — | — | — | — | Обрядовое действо, игра, народный театр | |

Переходя к проблеме жанровой дифференциации фольклора, Гусев отметил отсутствие в фольклористике общепринятой жанровой классификации и отсутствие «какого-либо единого критерия» такой классификации, что неизбежно порождает всевозможные «несообразности» и «логические противоречия». Стремясь к преодолению этой теоретической сумятицы, он приходит к выводу, что здесь неправомерна «абсолютизация единственного признака», равно как и эклектическое приятие «совокупности всех признаков». И тут Гусев поддерживает мысль Проппа (см. 286; 287) о необходимости «выявления основополагающих признаков» жанра, считая, что таким признаком является объективно присущее жанру «единство проблематики, художественной формы и общественно-бытовой функции» (205, 106 – 108). {152} Проведение этой системы критериев позволяет создать обобщающую таблицу родовых, групповых, жанровых и видовых форм фольклора (там же, 162 – 163. Заметим, что данная таблица, слишком большая, чтобы мы могли ее здесь привести, не в полной мере отвечает теоретическому анализу автора).

Оценивая систематизаторскую работу автора «Эстетики фольклора», необходимо учесть, что до сих пор в марксистской эстетической науке не осуществлено теоретическое осмысление рода и жанра как морфологических категорий общехудожественного масштаба. До тех пор, пока эта задача не будет решена, теории отдельных искусств будут неизбежно вращаться в кругу разнопланных, самодеятельных и потому теоретически неосновательных классификаций. Так, В. Волькенштейн положил в основу деления жанров драматургии типологию «драматической вины» (192, 127), нимало не заботясь о том, как это может быть связано (и может ли быть вообще связано!) с принципом жанрового деления в других видах искусства. Неудивительно, что значение самих понятий «род» и «жанр» является смутным, расплывчатым и неоднозначным.

В 1930 г. в статье «Жанры», опубликованной в четвертом томе «Литературной энциклопедии», А. Цейтлин отмечал «неопределенность и двусмысленность» термина «жанр», который употребляют как для обозначения собственно жанров, так и для обозначения литературных родов. Оспаривая эту практику, автор данной статьи утверждал: «Жанровые образования относятся к эпосу, лирике и драме как виды к роду» (325, 109 – 110). Проходят пять лет, и в девятом томе той же энциклопедии Б. Розенфельд в статье о поэтических родах предлагает, помимо того, вычленять два типа жанров, поскольку в пределах общих жанровых признаков существуют устойчивые разновидности структур (напр., роман бытовой, роман авантюрный, психологический и т. п.) (296, 728 – 729). Что же касается самой проблемы рода, то, по свидетельству Розенфельда, ее теоретическое изучение «представляется одним из сложнейших и вместе с тем наименее разработанных» разделов марксистско-ленинского литературоведения (там же, 729 – 730).

В какой мере изменилось это положение?

В 1948 г. Г. Поспелов писал в специальной статье: «Несмотря на то, что вопрос о поэтических жанрах интересовал еще Аристотеля, что в этой области создан целый ряд таких капитальных исследований, как, например, первая глава “Исторической поэтики” А. Н. Веселовского или “Evolution des genres” Брюнетьера, — все же надо признать, что проблема жанра до сих пор не только не решена, но даже еще и не поставлена» {153} должным образом. Это объясняется тем, что классифицировать жанры по какому-то одному признаку невозможно и нужно совместить два пересекающихся принципа деления: один — определяющий тип выразительной системы, второй — обозначающий способ трактовки характеров (283, 58 – 59)[75].

Концепция Поспелова не получила поддержки в нашем литературоведении, и авторы создававшихся впоследствии учебников по теории, литературы и введению в литературоведение возвращались к традиционным представлениям. В результате, в 1956 г. Г. Абрамович отмечал, что общепринятой трактовки понятий «род» и «жанр» «до сего времени пока не установилось. Одни, основываясь на этимологическом значении слова, вместо род поэзии говорят жанр и называют формы его употребления видами и подвидами. Другие придерживаются того деления, которое нами, как более употребительное, и дается. В этом случае под родом понимается способ изображения (эпический, лирический, драматический); под видом — та или иная определенная форма эпической, лирической и драматической поэзии (роман, ода, комедия); под жанром — какой-либо подвид существующих видов поэзии (исторический роман, сатирическая поэма)», причем различия видов и жанров определяются, в конечном счете, «характером предметов изображения» (169, 225). В это же время и Л. Щепилова признавала, что «единой трактовки термина “жанр” не существует. Иногда им обозначается род литературного произведения (лирический жанр), но чаще всего вид (роман, комедия). Иногда его употребляют для обозначения видовых различий (жанры романа — исторический, психологический, философский и т. д.)». Сама она предпочитает «употреблять для характеристики собственно родовых признаков произведения термин форма литературного творчества», а для обозначения видовых различий — термин жанр (333, 187). (Впрочем, нередко она использует эти термины и в других значениях).

Прошло еще десять лет, и в третьем издании «Основ теории литературы» Л. И. Тимофеев вынужден был сказать теми же словами — «точная терминология здесь еще не установилась», {154} собственная же его точка зрения состоит в том, что членение литературных форм должно быть трехступенчатым — род — вид — жанр (так же, как это представляли себе Розенфельд и Абрамович). Правда, тут же говорилось, что последнее деление является «слишком дробным и излишним» (?), и потому можно употреблять термин жанр «в смысле род», а термин жанровая форма — «в смысле вид» (318, 340 – 341).

В первой половине 60‑х гг. сотрудниками Института литературы Академии наук СССР была создана во многих отношениях интересная трехтомная «Теория литературы»; один из томов специально посвящен проблеме литературных родов и жанров. К сожалению, и этой работе не суждено было осуществить радикальный сдвиг в теоретическом исследовании проблемы. Помещенная здесь статья В. Кожинова «К проблеме литературных родов и жанров» (315), страдающая крайней противоречивостью, никакой ясности в дело не внесла, как и его статья «Жанр» в Краткой Литературной Энциклопедии (241). Сравнивая эту последнюю с тем, что писалось о жанре в старой Литературной энциклопедии, убеждаешься, что в этом разделе наша поэтика вперед не ушла[76].

Правда, в самое последнее время положение вещей в советском литературоведении начинает меняться — об этом свидетельствует книга Г. Гачева «Содержательность художественных форм»[77].

Этому талантливому и глубоко оригинальному сочинению трудно дать общую краткую характеристику, ибо есть в нем наряду с многими содержательными и формальными достоинствами один досадный недостаток — неумеренность в проведении основных принципов исследования и основных способов аргументации. Оттого верные мысли и обоснования начинают подчас оборачиваться чуть ли не самопародией: безусловно правильное положение — «форма есть не только конструкция, но и миросозерцание» (195, 39) абсолютизируется так, что всякая {155} частность формального решения возвышается до идеологической представительности[78], а постоянное обнажение внутренней формы слов начинает подчас казаться навязчивым приемом, если не просто филологической игрой. Однако главным в книге, невзирая на все эти издержки, является убедительное применение по отношению к родам и жанрам искусства (в частности, литературы) общего эстетического закона содержательности формы — применение, показавшее, что род и жанр — не «голые», «пустые», придуманные педантами и отжившие свой век формальные структуры, а такие формы, в которых исторически происходит «отвердение и закрепление содержания». Это объясняется тем, что «литературные структуры, которые мы теперь, омертвив и превратив в схемы, подводим под категории рода и вида: драма, сатира, элегия, роман — при своем рождении были живым истечением литературно-художественного содержания…» Поэтому речь должна идти в науке о литературе не о простой «инвентаризации» поэтических форм, а об объяснении их генезиса и содержательного смысла (там же, 16 – 17). В этом-то — генетически содержательном — отношении книга Гачева открыла очень много важного и интересного в трех основных литературных родах и их жанровых модификациях.

Что касается проблемы родового и жанрового членения других искусств, то тут дело обстоит не лучше, чем в теории литературы. Проблемы рода теория живописи или музыки вообще не знает, а определения «эпическая», «лирическая», «драматическая» по отношению к картине или симфонии употребляются хотя и крайне часто, но отнюдь не в смысле обозначения родовой принадлежности данных произведений. Правда, в теории хореографического искусства была сделана недавно — в книге П. Карпа «О балете» — любопытная, но все же теоретически несостоятельная, попытка определить три его «основных жанра» с помощью прямой переброски в сферу балета… родового деления литературы (234, 150 – 151). Если же говорить о жанровых членениях в строгом смысле слова, то в рассуждениях о живописи критики пользуются до сих пор принципом тематического различения жанров, сложившимся в эстетике классицизма (пейзаж, портрет, натюрморт и т. п.)[79], тогда как {156} в музыке понятие жанр употребляется совсем в другом смысле, вернее — в разных и никак не скоррелированных между собой смыслах.

В «Кратком музыкальном словаре» А. Должанского, вышедшем несколькими изданиями в 50 – 60‑е гг., говорилось, что жанр — это «разновидность музыкальных произведений, часто определяемая по различным признакам (строению, составу исполнителей, характеру, обстоятельствам исполнения и т. п.)» (211, 111). Несмотря на появление после этого ряда теоретических исследований, специально посвященных данной проблеме или частично ее затрагивавших, — работ Т. Поповой (282), Л. Мазеля (262), В. Цуккермана (326) и др., А. Сохор был вынужден в 1968 г. начать свою книгу «Эстетическая природа жанра в музыке» с тезиса: «Понятие жанра в музыке имеет много толкований. Теоретики и практики единодушны лишь в том, что жанр в соответствии с буквальным значением слова — это род (вид, разновидность, тип) музыкальных произведений. Но определяются и классифицируются жанры по-разному» (306, 6).

В этой книге и в развившей ее идеи специальной статье (362) было выдвинуто такое понимание музыкального жанра: «жанр в музыке — это вид музыкальных произведений, определяемый прежде всего той обстановкой исполнения, требованиям которой объективно соответствует произведение, а также каким-либо из дополнительных признаков (форма, исполнительские средства, “поэтика”, практическая функция) или их сочетанием» (там же, 28). Это определение, сохраняя отмечавшиеся музыковедами прежде разные плоскости членения жанров, выдвигало «в качестве исходного и главного» один признак. При этом автор, в отличие от всех своих предшественников — не только музыковедов, но и искусствоведов и литературоведов, — прорвал границы замкнутого в сфере данного вида искусства анализа жанра и вышел на путь сравнительного изучения принципов жанровой дифференциации в разных искусствах. Для общей теории жанра это было движением в высшей степени прогрессивным, хотя по данному пути Сохор пошел сравнительно недалеко: сопоставление музыки с другими искусствами оказалось ему нужным не столько для того, чтоб найти диалектическую связь общих и специфических законов жанрового членения всех искусств, сколько для того, чтобы нащупать своеобразие ситуации, имеющей место в музыке.

Мы можем заключить, что, хотя на нынешнем этапе развития марксистской эстетической мысли — и в нашей стране, и за ее рубежами — в изучении эстетикой всего круга морфологических {157} проблем найден ряд плодотворных подходов, многое, очень многое остается еще неясным, спорным, неисследованным.

В настоящей работе сделана попытка продвинуть решение этой задачи. Поскольку же залогом успешной разработки теоретических проблем является верность и четкость методологических позиций, мы считаем целесообразным специально остановиться на тех принципах нашего исследования, которые вытекают, с одной стороны, из основоположений марксистской эстетической теории, а с другой — из описанного нами опыта разработки морфологии искусства в истории мировой эстетической мысли.

{158} Глава V

Уроки истории эстетической мысли и методологические принципы морфологического изучения искусства в марксистской эстетике

1. Первый вывод, который мы вправе сделать, обобщая весь ход развития мировой эстетической мысли в рассмотренном нами ее разделе, — это признать неоправданным скептическое — и тем более чисто негативное — отношение к возможностям морфологического анализа искусства. Такая позиция проистекает, как можно было убедиться, либо из ложного взгляда на природу и сущность искусства, либо из простой лености мысли и нежелания ломать голову там, где можно как будто обойтись описанием внешних примет разнообразных художественных явлений.