Концентрационные лагеря после «хрустальной ночи»

«Одна из самых кровавых и самых ужасных глав в истории Бухенвальда» – так двое пожилых заключенных впоследствии описали период после погрома[1061]. Эсэсовская лагерная администрация была плохо подготовлена к наплыву такого количества заключенных-евреев в ноябре 1938 года, что погрузило лагеря в пучину еще большего хаоса, чем после июньских рейдов против «асоциальных элементов». Подготовленные для евреев бараки в Дахау вскоре были до предела забиты людьми, и часть прибывших заключенных пришлось разместить в огромной палатке. В Заксенхаузене администрация использовала наспех сколоченные временные бараки – это был своего рода отдельный небольшой лагерь, сооруженный сразу же после летних набегов на «асоциальные элементы», но и он вскоре оказался переполнен[1062]. Но на долю Бухенвальда выпало самое большое испытание.

Первые так называемые ноябрьские евреи, прибывшие в Бухенвальд, были размещены в примитивном бараке, наскоро сооруженном несколькими неделями ранее и вначале предназначавшемся для австрийских заключенных. Тем временем узников лагеря заставили в бешеном темпе возводить еще четыре временных барака – из тонких деревянных досок, без пола, прямо на земле. Вся новая территория зоны, разместившаяся в дальнем углу плаца для перекличек, была отделена от остальной части лагеря колючей проволокой. По ночам в каждом бараке находилось до 2 тысяч заключенных, которые спали на узеньких деревянных койках, вернее, нарах, без матрасов и одеял; люди лежали вплотную друг к другу, так что невозможно было повернуться. «Разместили нас так, – вспоминал франкфуртский врач Юлиус Адлер несколько недель спустя, – что не покидало ощущение, что мы – скотина, запертая в грязном хлеву». Однажды ночью два барака обрушились, не выдержав нагрузки изнутри[1063].

|

|

|

Каждый день в Бухенвальде приносил страдания – люди мучились от грязи и болезней, от жажды и голода. Еду получали нерегулярно, хотя эсэсовцы изо всех сил пытались поддержать хотя бы видимость распорядка. Ощущалась постоянная нехватка воды, вызывавшая сильное обезвоживание организма заключенных. Люди не имели возможности ни вымыться, ни сменить сырую, грязную штатскую одежду. «Все с ног до головы были покрыты коркой грязи», – писал доктор Адлер. В бараках зловоние вскоре стало невыносимым, особенно после массовой вспышки диареи. Не было настоящих туалетов, лишь две переполненные эскрементами канавы, где эсэсовские садисты и убийцы однажды попытались утопить нескольких заключенных-евреев. Вполне естественно, что уже несколько дней спустя очень многие узники Бухенвальда страдали от инфекционных заболеваний и травм, включая обморожения конечностей, а также психическими расстройствами, но лагерная администрация наотрез отказывалась предоставить любую медицинскую помощь. Вместо этого больных просто свалили в каком-то продуваемом ветром сарае – «в зловонной от экскрементов, мочи и гноя лачуге», как вспоминал один из узников; сами эсэсовцы окрестили этот сарай «бараком смерти»[1064].

|

|

|

Лагерные СС действительно не знали, что делать с «ноябрьскими евреями», и в Бухенвальде так и не был восстановлен прежний порядок. И в Бухенвальде, и в Дахау эту категорию узников работать не заставляли, и они целыми днями сидели в состоянии оцепения, если их не поднимали для «разминки» – заставляли бегать взад и вперед вокруг плаца для перекличек, маршировать или выполнять изнурительные физические упражнения. Только в лагере Заксенхаузен эсэсовцы примерно неделю спустя решили погнать евреев на работы на кирпичный завод, где несчастные случаи были частым явлением, а медицинская помощь практически не предоставлялась. «Что касается евреев, я лишь подписываю свидетельства о смерти», – цинично заявлял лагерный врач Заксенхаузена[1065].

Особый статус так называемых ноябрьских евреев усугублялся их изолированностью от остальных заключенных, даже включая других попавших в концлагерь ранее евреев. Несмотря на угрозы эсэсовцев, некоторые заключенные – и евреи, и неевреи – передавали еду и воду только что прибывшим собратьям по несчастью и давали уроки выживания[1066]. Но подобные случаи помощи «ноябрьским евреям» были и оставались единичными, причем не только из-за очевидной опасности, связанной с нарушением лагерного режима, но и из-за давних предубеждений против евреев. «Среди заключенных, – как писал автор одного тайного дневника и член СДПГ о Дахау, – есть многие, кто презирают евреев»[1067].

|

|

|

«Ноябрьские евреи» были вынуждены помогать себе сами. Неудивительно, что на пути подобных актов солидарности было множество препятствий, начиная уже с общих лишений. Многим новым заключенным приходилось все же постепенно приспосабливаться к лагерям, превращаясь из-за бесконечных надругательств в полулюдей. Кроме того, это для эсэсовцев все евреи были одинаковы, но с точки зрения узников это было далеко не так; заключенные концлагерей вообще весьма остро ощущали все классовые, религиозные, национальные и политические различия. Так называемые ноябрьские евреи были немцами и австрийцами, как атеистами, так и ортодоксальными иудеями, молодыми и старыми, коммунистами и консерваторами, интеллектуалами и необразованными, убежденными сионистами и ассимилированными евреями, буржуа и пролетариями. Нередко они не имели ничего общего друг с другом за исключением того, что все они стали жертвами нацистской расовой мании. И различия между собой они так и не смогли преодолеть, особенно в тех невыносимых условиях, в которых оказались[1068]. И все же акты взаимопомощи имели место, особенно среди тех, кто был знаком еще до концлагеря[1069].

|

|

|

Солидарность носила лишь ограниченный характер, а заключенные были беспомощны перед насилием эсэсовских лагерных охранников. Если на воле нацистские фюреры поспешили утихомирить погромы, не допуская выхода грабежей и насилия из-под контроля, то насилие в концентрационных лагерях продолжалось еще в течение многих и многих недель, растягивая погром во времени. Каждый раз при приближении лагерного эсэсовца заключенных-евреев трясло от ужаса. «Выражения типа «еврейская свинья» были рутиной, – вспоминал доктор Юлиус Адлер, – горе тому, кто пытался протестовать»[1070]. Лагерные охранники использовали отлаженные приемы оказания давления на заключенных, весь арсенал насилия, не заходя, впрочем, слишком уж далеко. Когда доктор Адлер только прибыл в Бухенвальд, охранник сбил с него очки. Адлер, нагнувшись, стал их искать, и в конце концов тот же охранник поднял их с земли и вернул Адлеру. Другие же церберы, не утруждая себя, на каждом шагу сыпали оскорблениями на вновь прибывших заключенных – на плацу для переклички, днем и даже в бараках ночью. Все эти акты насилия – заключенные-евреи это прекрасно понимали – служили одной цели нацистского режима: «Они объявили нам войну, – впоследствии писал один заключенный Бухенвальда, – но лишили нас права обороняться»[1071].

Эсэсовская лагерная администрация обирала «ноябрьских евреев», как могла. Коррупция в Бухенвальде и других лагерях процветала – ни один из них не был исключением. В первых лагерях, например, охранники нередко шантажировали заключенных, вынуждая их платить выкуп за выход на свободу[1072]. Коррупция продолжалась и после «упорядочивания» лагерей. Охранники вынуждали заключенных выполнять хозяйственные работы по дому, что-то для них изготавливать, крали у них деньги и присваивали купленную ими еду и другие товары. Не многие из лагерных эсэсовцев были в силах устоять перед искушением, даруемым практически безграничной властью. Почти вся лагерная система была помешана на наживе: от рядовых охранников до старших офицеров; даже Теодор Эйке, периодически упрекавший подчиненных в непорядочности, располагал особым секретным счетом, тратя фонды на свое усмотрение[1073].

Коррупция СС достигла новых высот в ноябре 1938 года. Общегерманский погром включал массовые грабежи, за которым последовало санкционируемое государством воровство; не скрывая цинизма, режим распорядился о выплате 12 ноября евреями Германии 1 миллиарда рейхсмарок «компенсации» за ущерб, нанесенный толпой нацистов[1074]. Отхватили свой кусок и лагерные эсэсовцы, самый жирный пришелся на долю Бухенвальда. Тамошние эсэсовцы приказывали поступившим «ноябрьским евреям» бросать ценности в раскрытые ящики, никто из заключенных больше их так и не увидел. Тех заключенных, которые все же сумели сохранить при себе деньги, ограбили позже, выманив их у владельцев. Эсэсовские охранники продавали им основные продукты питания, питьевую воду, а также обувь, свитеры и одеяла – все по непомерным ценам – и, кроме того, вынуждали заключенных делать «пожертвования», дабы избежать насилия. Бухенвальдские охранники не стеснялись похвалиться добытой нечестным путем прибылью; даже унтер-офицеры были замечены в городе в роскошных пальто и костюмах и за рулем дорогих авто[1075].

Если лагерная охрана упивалась новоприобретенным богатством, положение заключенных-евреев выглядело хуже некуда. После нескольких дней в лагерях почти все они имели серьезные травмы, и физические и психологические. Одно самоубийство следовало за другим. Несколько мужчин-евреев, будучи не в состоянии сносить дальнейшие унижения и издевательства, просто бросались на проволоку, через которую был пропущен ток высокого напряжения, или же намеренно пересекали запретную границу постов охраны. Раньше эсэсовсцам все же удавалось предотвратить попытки самоубийства. Но в ноябре – декабре 1938 года. «Пусть отправляются на тот свет, если им так хочется», – заявил своим людям Теодор Эйке[1076].

Всего за период с ноября по декабрь 1938 года в концентрационных лагерях погибло по крайней мере 469 человек из числа заключенных-евреев. Бухенвальд был в этом смысле рекордсменом – две трети всех смертельных случаев; там погибло 297 заключенных-евреев. Заксенхаузен унес как минимум еще 58 жизней, а Дахау – 114. Для пояснения: за все пять лет с 1933 по 1937 год в Дахау умерло 108 человек (всех категорий заключенных), то есть в среднем это составляло менее двух смертельных случаев в месяц[1077].

Погром в перспективе

Когда доктора Юлиуса Адлера 18 ноября 1938 года освободили из Бухенвальда после восьми дней содержания, он вместе с несколькими другими освобожденными евреями направился в близлежащую деревню. Все они еле держались на ногах от голода и решили поесть в местном ресторанчике. Дружелюбно настроенный владелец и его жена подали им кофе, воды и бутербродов. После этого отпущенные на волю заключенные поехали в Веймар и сели на экспресс, следовавший до Франкфурта. На них была все та же грязная одежда, которую они носили в лагере. По возвращении домой доктор Адлер был благодарен за теплый прием многим своим знакомым, причем неевреям. Но, оглядываясь назад, на Бухенвальд, он извлек для себя два важнейших урока: «Первое – любыми способами попытайся вытащить из лагерей или вообще из Германии тех, кто еще там остается, а во-вторых, не уставай повторять себе: если у тебя что-то не заладится: в концлагере было хуже!» Когда доктор Адлер писал эти строки в январе 1939 года, он уже был за пределами рейха[1078].

Многие другие немецкие евреи последовали примеру доктора Адлера. Так или иначе, почти все еврейские семьи в той или иной степени пострадали от массовых арестов. И хотя далеко не все освобожденные из лагерей их собратья смогли или пожелали пойти тем же путем – «Мой муж не говорит об этом», – отметила жена Эриха Наторффа 20 декабря 1938 года после его возвращения из Заксенхаузена, – на их лицах и телах навеки запечатлелись перенесенные ими в лагерях муки. То есть ужасы концентрационных лагерей и чувство опустошенности после погрома и привело евреев Германии к решению всеми мыслимыми способами бежать из Третьего рейха, что было в полном соответствии с замыслами нацистских фюреров[1079].

Погром послужил водоразделом для евреев в нацистской Германии. Но стал ли он водоразделом и для концентрационных лагерей? Ответ очевиден. Лагеря в ноябре 1938 года существенно изменились, в конце концов став гораздо опаснее, чем когда-либо прежде, – воровство и насилие еще сильнее сплотили лагерных охранников. Кроме того, лагеря вновь доказали свою пригодность как универсального средства нацистского террора. Быстро изолировав за колючей проволокой десятки тысяч евреев и вынудив еще большее их число покинуть страну, лагерные СС выдержали очередной экзамен в глазах нацистских лидеров, в точности так же, как это было в ходе чистки Рёма и его людей четырьмя с лишним годами ранее[1080]. И все же не следует преувеличивать степень воздействия погрома на систему концентрационных лагерей. Во многих отношениях он послужил вехой довоенных лет, и вскоре лагеря вернутся в свое прежнее состояние.

Большинство заключенных-евреев надолго в лагерях не оставались. Нацистские лидеры желали встряхнуть их, а не изолировать за проволокой навечно, и большинство так называемых ноябрьских евреев довольно скоро оказались на свободе куда скорее, чем жертвы предыдущих рейдов полиции. Массовое освобождение началось уже 10 дней спустя после погрома и продолжалось еще не одну неделю, поскольку управление Гейдриха выпустило на этот счет массу директив – освобождать в первую очередь пожилых, больных, инвалидов, а также ветеранов Первой мировой войны. Разумеется, освобождения из лагерей были связаны с определенными условиями. Евреев-предпринимателей обязали передать принадлежавшие им фирмы неевреям. Очень многие должны были обещать как можно скорее выехать из Германии. Уже 16 ноября 1938 года Гейдрих распорядился освободить евреев, «чья дата отъезда» из Германии была «уже определена», – к ним принадлежал и Юлиус Адлер, который уже давно собирался выехать. Эмиграцию таким образом напрямую связали с освобождением ноябрьских евреев из лагеря. Заключенных вынуждали написать обязательство выехать из Германии и больше не возвращаться. «Есть среди вас такие, кто не собирается эмигрировать?» – осведомлялся комендант Дахау Лориц у тех, кто был освобожден из этого лагеря. Короче говоря, заключенных освободили, причем довольно быстро. В Бухенвальде, например, общее количество ноябрьских евреев понизилось с почти 10 тысяч в середине ноября 1938 года до 1534 человек на 3 января 1939 года и всего до 28 человек на 19 апреля 1939 года[1081]. С освобождением этих так называемых ноябрьских евреев общее количество заключенных-евреев в концентрационном лагере снизилось до уровня перед погромом. Для режима это в перспективе означало, что задача по запугиванию евреев выполнена, огромное их число покинуло или в ближайшее время покинет Германию, так что потребности в дальнейших массовых арестах не было. Лишь несколько сотен новых заключенных-евреев прибыли в период с января по август 1939 года, и, подобно уже содержавшимся в лагере евреям, они в основном были задержаны как асоциальные элементы, «преступники» или «политические противники». С началом войны в сентябре 1939 года нацисты удерживали в лагерях не более 1500 евреев, в то время как всего на территории Третьего рейха проживало от 270 до 300 тысяч евреев[1082]. Таким образом, погром не превратил концентрационные лагеря в места постоянного массового содержания немецких евреев.

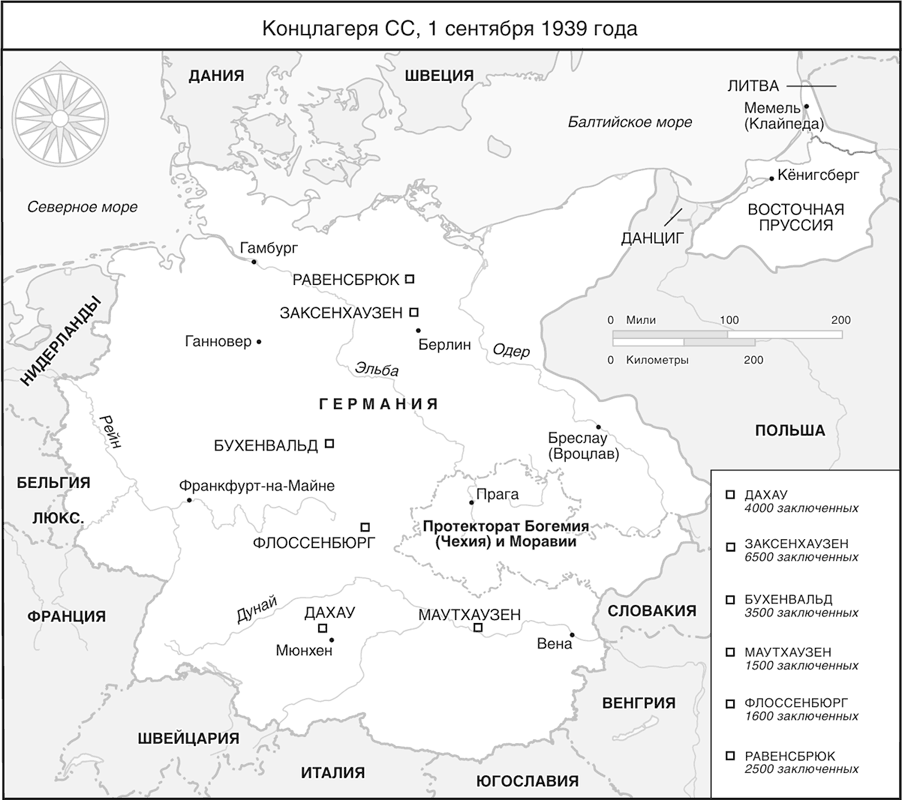

Погром не послужил и поводом для постоянного расширения концлагерной системы. После всплеска численности заключенных-евреев после погрома она стала довольно быстро снижаться, когда большинство ноябрьских евреев стали освобождать, и к концу 1938 года упала приблизительно до 31 600 человек[1083]. Численность продолжала падать и в ближайшие месяцы. Правда, были еще рейды полиции по наведению порядка – массовые аресты австрийских цыган летом 1939 года, – но не в таких масштабах, как годом ранее; в целом в лагерях оказалось гораздо меньше новых заключенных[1084]. Между тем полиция продолжала освобождать заключенных. Что самое удивительное, учитывая крайне негативное отношение Генриха Гиммлера к массовым освобождениям, он согласился в честь 50-летнего юбилея Гитлера 20 апреля 1939 года на объявление амнистии, распространявшейся на политических заключенных и асоциальных элементов. Согласно директивам Гиммлера и Эйке, заключенным заявили, что, дескать, им предоставлен «путь к свободе» (хотя их судьба будет зависеть от того, как они поведут себя в будущем). В конце апреля 1939 года были освобождены тысячи заключенных, среди них мелкий преступник Йозеф Колачек из Вены и неимущий Вильгельм Мюллер из Дуйсбурга, с которыми мы уже встречались на страницах этой книги. В результате амнистии, о которой не обмолвились нацистские СМИ, численность заключенных концентрационных лагерей снизилась приблизительно на 22 тысячи человек в конце апреля 1939 года, то есть немного ниже уровня лета 1938 года[1085]. Эта численность фактически не изменилась и когда Германия вступила в войну четыре месяца спустя; 1 сентября 1939 года система концлагерей насчитывала ориентировочно 21 400 заключенных[1086].

Неизбежное на первый взгляд расширение системы концлагерей замерло в период подготовки к войне. Такого поворота лидеры СС и полиции не предусматривали. В конце 1938 года Гиммлер и его свита рассчитывали воспользоваться погромом для дальнейшего увеличения числа лагерей. Дескать, потребовалось срочно приступить к их строительству, эсэсовские руководители настаивали на том, что они в любой момент должны иметь возможность для размещения дополнительных 35 тысяч заключенных. Однако призыв к финасовым вливаниям в размере 4,6 миллиона рейхс марок на упомянутые строительные работы натолкнулся на упорное сопротивление имперского министра финансов графа Шверина фон Крозига, поддержанного Германом Герингом. Фон Крозиг стремился предотвратить стихийное увеличение числа концентрационных лагерей. Всякий раз, как только они расширяются, аргументировал он, полиция до отказа заполняет их заключенными, а затем требует нового расширения, и так до бесконечности. Вместо расширения системы концентрационных лагерей он предложил выпустить на свободу несколько тысяч лентяев, да и других – одним словом, всех тех, кто не представляет реальной угрозы государству[1087]. Даже в конце 1930-х ведущие нацистские фигуры все еще подвергали сомнению радикальное направление террористического аппарата Гиммлера и не видели потребности в больших лагерях.

Каковы были долгосрочные последствия «хрустальной ночи» для жизни в концентрационных лагерях? В истории довоенных лагерей первые после погрома недели характеризуются как самый гибельный в буквальном смысле период. Нельзя сказать, однако, что эсэсовские лагерные охранники вдруг ударились в никем не контролируемое насилие, как считают некоторые историки[1088]. Скорее первые после погрома недели ознаменовали пик лагерной смертности, к которому лагерная ситема неуклонно следовала начиная с лета 1938 года и который продлился до весны 1939 года, потребовав новых жертв в дополнение к евреям-мужчинам, арестованным после погрома и погибшим в лагерях.

Как мы убедились, усиление террора и ухудшение условий лагерной жизни начались за несколько месяцев до погрома – летом 1938 года. После рейдов против «лентяев» смертность заключенных концлагерей подскочила приблизительно с 18 смертельных случаев в среднем в месяц в период с января по май 1938 года приблизительно до 118 смертельных случаев в период с июня по август 1938 года[1089]. В основном среди жертв преобладали «асоциалы», включая и евреев. Именно эта категория была наиболее уязвимой, даже если сравнивать ее с так называемыми ноябрьскими евреями, рассортированными по лагерям несколько месяцев спустя[1090]. Дело в том, что, если дело касалось заключенных-евреев, эсэсовский террор в лагерях не усилился сразу же после погрома, он постепенно нарастал еще задолго до «хрустальной ночи» и продолжился в течение нескольких месяцев после погрома. С конца 1938 года узники подвергались большему риску погибнуть, чем прежде; в среднем в период с ноября 1938 по январь 1939 года ежемесячно гибло 323 заключенных[1091]. Почти половина из них были евреи, арестованные после погрома. Остающиеся жертвы принадлежали к другим группам заключенных, также затронутым усилением эсэсовского террора[1092]. И вновь следует подчеркнуть, что это особенно верно в отношении так называемых асоциальных элементов[1093]. Более того, массовая смертность в концентрационных лагерях сохранялась до самой весны 1939 года, когда почти все так называемые ноябрьские евреи были уже на свободе[1094]. Несмотря на снижение, уровень смертности первоначально оставался чрезвычайно высоким; в среднем 189 заключенных погибали каждый месяц в период с февраля по апрель 1939 года. Почти две трети погибших были заключенными из числа асоциальных элементов, смертность которых в результате насилия эсэсовцев оставалась практически неизменной до 1939 года[1095].

Лишь позже в том же 1939 году уровень смертности заключенных концентрационных лагерей стал заметно снижаться, причем достаточно высокими темпами. Вскоре смертность заключенных упала значительно ниже максимумов предыдущих месяцев. В течение лета 1939 года, последнего мирного периода перед внезапным началом Второй мировой войны, в среднем в лагерях ежемесячно уми рало 32 заключенных, то есть намного меньше, чем даже летом 1938 года, хотя итоговое число заключенных почти идентично[1096]. Это служит еще одним напоминанием о том, что нацистские лагеря не неслись в пропасть. Вместо этого точно так же, как и в советском ГУЛАГе, периоды усиления террора чередовались с периодами его ослабления. Летом 1939 года имелись и структурные предпосылки благоприятного поворота: погодные условия были намного лучше, бараки не настолько сильно переполнены, улучшились и другие элементы инфраструктуры, в частности водоснабжение в Бухенвальде. В то же время эсэсовские охранники воздерживались от наиболее грубых и жестоких форм насилия[1097].

Узники летом 1939 года вздохнули с облегчением после всех неописуемых ужасов предыдущих двенадцати месяцев. «Если бы мы не были заключенными, – писал старший лагеря Заксенхаузен Генрих Науйокс, – вполне можно было бы назвать нашу жизнь в данный момент спокойной»[1098]. Но закоренелых лагерников, к числу которых принадлежал и сам Науйокс, обмануть было трудно. За годы пребывания в лагере они на всякое насмотрелись, чтобы понимать, что обстановка в любой момент могла измениться на куда более худшую.

Одним из таких видавших виды заключенных был и Эрнст Хайльман, на долю которого выпали все возможные лагерные ужасы. Летом 1933 года, как мы уже знаем, он был избит и понижен до «управляющего сортирами» в первом лагере Ораниенбург. Позже он подвергся пыткам в прусском «образцовом» лагере Бёргермор, где охранники ранили его, пытаясь предотвратить попытку самоубийства. Издевательства продолжились и после перевода в Заксенхаузен, а потом в Дахау в результате «упорядочения» системы концлагерей, а с сентября 1938 года – в Бухенвальде, новом специализированном лагере для евреев, где он был поставлен на переноску камней и земельные работы. Именно в Бухенвальде один из заключенных, давно знавший Хайльмана еще в дни Веймарской республики как ведущего политика, случайно встретил его в одном из бараков, зарезервированных для заключенных-евреев вскоре после ноябрьского погрома. Хайльман изменился до неузнаваемости – грязная изодранная одежда, изборожденное морщинами лицо, сбритые усы, руки в царапинах и ссадинах, согбенная спина, надломленный дух. «Он больше не был прежним Хайльманом, человеком, которого я знал, – позже писал знакомый Хайльмана, – он был просто жалким подобием Хайльмана, вконец разрушившимся». Когда они обменялись новостями об общих друзьях и политике, Хайльман рассказал ему об издевательствах лагерных охранников. А когда его знакомый поинтересовался, что Хайльман думает о будущем, тот категорично заявил: «Будет война. У вас, арийцев, еще остается кое-какой шанс – вы им понадобитесь. Но нас, иудеев, скорее всего, просто забьют до смерти». Это мрачное предсказание скоро сбылось для самого Хайльмана, который умер в первые месяцы Второй мировой войны, с началом которой система концентрационных лагерей стала скатываться к террору беспрецедентного уровня[1099].

Глава 4. Война

Утром 1 сентября 1939 года Адольф Гитлер, облачившись в серую военную форму без знаков различия, обратился с речью к спешно созванному в Берлине рейхстагу. Необычно взвинченный фюрер объявил слушавшим радиотрансляцию миллионам немцев – и выстроившимся на плацах переклички заключенным конц лагерей – о начале войны с Польшей. В своей речи Гитлер выставил рейх как жертву. Он утверждал, что Германия вынуждена была ответить на польские провокации и нарушения границы; лишь минувшей ночью таких инцидентов было как минимум три. «Ночью, – утверждал Гитлер, – польские солдаты впервые учинили стрельбу на нашей территории. До 5:45 утра мы огнем на огонь не отвечали, но теперь бомбам противопоставим бомбы!»[1100] На немецко-польской границе в Верхней Силезии действительно имели место столкновения. Но все они были спровоцированы самой Германией: грандиозный спектакль политического театра – инспирированный Гитлером и Гиммлером, поставленный Гейдрихом и разыгранный нацистскими диверсантами – ради получения надуманного предлога для германской агрессии. «Победителя, – как в открытую заявил Гитлер своим генералам несколькими днями ранее, – никто не спросит, правду он сказал или нет»[1101].

Зловещий заговор готовился заранее, а 31 августа в преддверии неотвратимого нападения Германии Гейдрих дал отмашку своим людям в Верхней Силезии. В тот вечер переодетые в форму польских военных диверсанты захватили радиостанцию в приграничном немецком городе Глейвиц (ныне Гливице, Польша). Размахивавшие пистолетами люди заявили в эфире о захвате станции польскими повстанцами; для большей убедительности на заднем плане раздавалась стрельба. Позднее той же ночью другие нацистские спецназовцы разыграли «польские нападения» на территорию Германии, о которых говорил Гитлер в своей речи перед рейхстагом. Задействованные в акциях эсэсовцы и полицейские несколько недель тренировались на секретных базах, даже разучивали польские песни и отращивали бороды и бакенбарды, чтобы соответствующим образом выглядеть. Наиболее тщательно репетировали инсценировку нападения на Хохлинден, где вскоре переодетые в польское обмундирование и громко кричавшие по-польски диверсанты обстреляли немецкую пограничную заставу, а другой спецгруппе, уже в форме немецких пограничников, предстояло отразить атаку.

Заговорщики решили, что для придания фарсу большей убедительности необходимы тела убитых «инсургентов». И в поисках людей, которых можно было бы без проблем казнить, взоры их устремились на узников концлагерей. В середине лета 1939 года шеф центрального отдела гестапо Генрих Мюллер организовал из Заксенхаузена, Флоссенбюрга и других концентрационных лагерей сверхсекретную отправку заключенных – или «консервов» на жаргоне заговорщиков – в тюрьму в Бреслау (ныне Вроцлав, Польша), где каждого из них поместили в одиночную камеру. А 31 августа 1939 года некоторых вытащили из камер. Эсэсовский врач, видимо, накачал их наркотиками, после чего их бесчувственные тела одели в польские мундиры и в черных лимузинах «мерседес» с закрытыми жалюзи доставили в Хохлинден. После начала постановочной атаки тела вытащили, разбросали на территории пограничной заставы и в упор расстреляли. Чтобы скрыть личности погибших, их лица убийцы разбили молотками и топорами. Затем они сделали фотографии убитых, которые отправили в Берлин как «доказательство» польского нападения. На следующее утро, когда немецкие войска уже вторглись в Польшу, зондеркоманда поспешно захоронила трупы узников в лесу вблизи Хохлиндена[1102].

Можно сказать, что именно заключенные концлагерей стали первыми жертвами Второй мировой войны. Вскоре последовали новые, и когда шесть лет спустя война наконец завершилась, она унесла жизни более 60 миллионов мужчин, женщин и детей, в том числе более 1,7 миллиона узников концлагерей[1103]. Нацистские вожди уже давно не ставили заключенных ни во что, их варварский образ мышления еще весной 1938 года емко выразил Йозеф Геббельс, записавший в своем дневнике частный разговор о концлагерях с Гитлером и Гиммлером. «Там сидят исключительно подонки, ради блага и процветания народа их следует уничтожить»[1104]. Это были отнюдь не пустые слова. Во время Второй мировой войны почти во всех лагерях началась массовая гибель заключенных. И хотя пик ее пришелся на вторую половину войны, смертоносный поворот системы концлагерей начался раньше, в 1939–1941 годах.

Концлагеря СС во время войны

«Началась война, – вспоминая нацистское вторжение в Польшу, писал Рудольф Хёсс в первые месяцы 1947 года, – а вместе с ней значительный поворот в жизни концлагерей»[1105]. Как минимум в этом Хёсс был прав. Численность заключенных менее чем за год удвоилась, достигнув в конце 1940 года примерно 53 тысяч человек, и продолжала расти. Еще год спустя, в начале 1942 года, за колючей проволокой сидело около 80 тысяч мужчин и женщин, многие из них – в новых концлагерях. Ведь с ростом числа заключенных разрасталась и система концлагерей в целом. Осенью 1939 года под началом СС находилось 6 главных лагерей, а в начале 1942 года – уже 13[1106]. Рассматриваемое в отдельности, расширение концлагерей может показаться чем-то исключительным. Но концлагерная система была частью более широкой нацистской сети террора, также существенно разросшейся в первые годы войны; повсеместно процветали уже существующие и возникали новые лагеря, гетто, тюрьмы, где содержались миллионы мужчин, женщин и детей. И тем не менее война ничего не изменила по существу; прежде всего прежним оставался сам Третий рейх[1107]. В том, что касалось концлагерного террора, никакого разрыва с прошлым не наблюдалось. Всем продолжали заправлять эсэсовцы, не видевшие необходимости кардинально менять что-либо. Способность системы концлагерей на протяжении всех ближайших лет адаптироваться к изменениям и продолжать бесперебойно выполнять поставленную ей основную задачу стала одним из самых ужасающих отличительных признаков.

Наследство Эйке

Гитлер видел в войне с Польшей нечто большее, чем обычную военную кампанию. Его представление о поляках как о расовых противниках – славянских «недочеловеках», которых следовало поработить или же уничтожить, – способствовало превращению Польской кампании в первую расовую войну нацистов[1108]. Пришла пора Гиммлера. С лета 1939 года его заместитель Рейнхард Гейдрих руководил формированием специальных подразделений СС и полиции, призванных следовать за вермахтом и вести борьбу против «антигерманских элементов»[1109]. После германского вторжения эти специализированные полицейские подразделения сеяли хаос на оккупированной нацистами территории Польши, терроризируя политиков, чиновников, священников и дворян, а также местных евреев. Свирепствовали и другие подразделения, и после быстрой победы Германии уже к концу 1939 года десятки тысяч мирных жителей Польши были убиты, в том числе не менее 7 тысяч евреев[1110]. В числе самых жестоких убийц на только что оккупированной территории Польши были подразделения отрядов СС «Мертвая голова» во главе с самим Теодором Эйке. Эйке уже давно именовал себя «политическим солдатом», а теперь с воображаемого внутреннего концлагерного отправился на настоящий фронт. Во время вторжения он командовал тремя штандартами (полками) СС «Мертвая голова», отдавая приказы из хорошо охраняемых бронированных вагонов поезда Гитлера. Несколько недель его люди опустошали польские села и города, грабили, арестовывали, мучили и убивали местных жителей. В награду ненасытному Эйке доверили формирование дивизии СС «Мертвая голова». Постепенно, по мере того как пребывание Эйке на фронте стало постоянным, упомянутая дивизия перестала в организационном плане зависеть от системы концлагерей. В ряды дивизии влились тысячи эсэсовских охранников, а также несколько высокопоставленных концлагерных чинов, занявшие в ней практически все командные должности (позже некоторые вернулись в лагеря СС). И вновь Эйке вдалбливал основные эсэсовские ценности – жестокость, расизм, беспощадность – в головы своих людей, и те его не подвели. Дивизия СС «Мертвая голова» повинна в бесчисленных военных преступлениях и стала одним из самых грозных боевых формирований Второй мировой войны[1111].

Первоначально отобранных для дивизии Эйке эсэсовцев собрали для обучения в Дахау, месте, которое многие из них хорошо знали. Именно там в 1933 году Эйке начал карьеру с должности коменданта, а теперь, шесть лет спустя, вернулся генералом. 4 ноября 1939 года посмотреть на успехи Эйке в лагерь приехал сам Гиммлер и обнаружил, что весь лагерный комплекс сильно изменился; в конце сентября 1939 года, освобождая место для войск СС, Дахау практически очис тили от заключенных, перевезя около 4700 мужчин в Маутхаузен, Бухенвальд и Флоссенбюрг. Те, кто выжил, начали возвращаться с февраля 1940 года, когда Эйке и его дивизия передислоцировались на другой учебный полигон[1112].

С уходом Эйке эсэсовцы лагерной охраны лишились светила в области науки насилия. Однако дух Эйке остался; квинтэссенция его учения вошла в самую суть эсэсовских лагерей. Кроме того, Эйке никогда полностью не порывал с системой концлагерей, выступая в роли ее старейшины и советчика. Его семья оставалась в эсэсовском поселке в Ораниенбурге, и, откуда бы он ни приезжал, его всегда радушно принимали в расположенной по соседству Инспекции концентрационных лагерей, где он с огромным удовольствием делился мыслями со своим преемником на посту инспектора концентрационных лагерей Рихардом Глюксом[1113].

Здоровяк в свои пятьдесят с небольшим – Глюкс родился 22 апреля 1889 года, всего на два дня позже Гитлера, – он большую часть сознательной жизни проходил в мундире. Во время Первой мировой войны сражался во Франции, участвовал в боях под Верденом и на Сомме. После поражения Германии состоял в рядах фрейкора, объединившего ветеранов войны добровольческого корпуса, созданного в помощь ограниченной Версальским договором германской армии и способствовавшего ее перевооружению в обход ограничений этого договора. В 1931 году, в период мирового экономического кризиса, Глюкс ненадолго потерял работу. Однако еще в марте 1930 года он вступил в нацистскую партию, а в ноябре 1932 года – в СС: кадровый военный стал офицером СС. Быстро продвигавшийся по служебной лестнице Глюкс приглянулся Теодору Эйке. 1 апреля 1936 года он назначил Глюкса начальником своего штаба, сделав вторым человеком в ИКЛ. Имевшему тяжелый характер Эйке угодить было трудно, но Глюкс пришелся ему по душе. Исполнительный и энергичный, он доказал боссу свою преданность – ключевое качество для карьерного роста в организации, построенной на личных связях и фаворитизме. Эйке способствовал быстрому присвоению Глюксу звания оберфюрера, а по мере того, как в преддверии Польской кампании шеф все глубже увязал в военных делах, Глюкс взял на себя оперативное руководство ИКЛ еще до назначения в октябре 1939 года главным инспектором и стоял во главе системы концлагерей более пяти лет, до самого краха нацистской Германии, даже дольше, чем Эйке.

Идейности у Глюкса было хоть отбавляй, но вот харизмы недоставало, и ему было суждено навсегда остаться тенью своего наставника, Эйке. По сравнению с начальственным Эйке, умевшим повести за собой, Глюкс был нерешителен, что в эсэсовских кругах считалось серьезным недостатком. И если Эйке любил проводить время со своими людьми, Глюкс был замкнутым. Мир крепкого мужского товарищества СС был не для него. «Я живу очень скромно, не пью, никаких страстей у меня нет», – писал он в 1935 году. Некоторые ветераны лагерных СС смотрели на него с подозрением, как на никогда не служившего в концлагерях, и считали бюрократом. В верхах к нему относились лучше, но и здесь Глюкс не мог сравниться с Эйке. Хотя он непосредственно подчинялся Гиммлеру, близости между ними не было и встречались они редко[1114]. Гиммлер назначил Глюкса не за инициативность или лидерские качества, а потому, что тот обеспечивал преемственность, укрепляя наследие Эйке.

Ту же цель преследовало и назначение вторым лицом команды Глюкса Артура Либехеншеля. Более чем на 10 лет моложе Глюкса, он тоже был кадровым военным, ушедшим в конце 1931 года в отставку унтер-офицером после 12 лет службы в рейхсвере. А всего несколько месяцев спустя вступил в СС и летом 1934 года был уже в системе эсэсовских лагерей, где и прослужил почти до самого разгрома Третьего рейха. Либехеншель получил практический опыт как адъютант ла геря Лихтенбург, откуда летом 1937 года его перевели в ИКЛ. Здесь он возглавил политический отдел и работал в тесном контакте с Глюксом, оценившим его управленческие навыки. Другие его коллеги, напротив, видели в Либехеншеле слабака, называя «чувствительным», «тихим» и «душевным» – нелестные эпитеты в воинственном мире СС. По воспоминаниям Рудольфа Хёсса, его соседа в «шикарном» эсэсовском поселке в Заксенхаузене, где их дети нередко вместе играли, он «и мухи не мог обидеть». На самом же деле Либехеншель активно проводил в жизнь все более и более смертоносную политику ИКЛ, а позже получил шанс проявить себя в качестве коменданта Освенцима[1115].

Итак, в первые военные годы у руля системы концлагерей стояли старые служаки Глюкс и Либехеншель, прошедшие школу Эйке. Преемственность почиталась и в отдельных лагерях, как минимум в комендатурах, где все ключевые посты от старших офицеров и до блокфюреров занимали главным образом ветераны. В частности, большинство из 11 кандидатов, в период с 1939 по 1942 год, выдвинутых Глюксом на посты комендантов, ранее занимали руководящие должности в концлагерях и тоже постигли ценности Эйке[1116]. Таков был Мартин Вайс, в апреле 1940 года назначенный комендантом нового лагеря СС Нойенгамме. Вайс, 27-летним, в апреле 1933 года начавший карьеру охранником в Дахау, принадлежал к первому поколению лагерных эсэсовцев. Позже его перевели в комендатуру, а к 1938 году он дорос до адъютанта. Электротехник по профессии, Вайс был образованнее большинства своих товарищей, но в годы Веймарской республики наравне с ними исправно посещал радикальные националистические сходки и был одним из активистов зарождавшегося нацистского движения. Вайс был из новой породы подготовленных Эйке технократов террора, выдвинувшихся на первые роли в ходе Второй мировой войны. Вайс в первую очередь мнил себя профессионалом: он стал комендантом лагеря, как другие военными или полицейскими, и гордился настолько, что название должности стояло даже на личных блокнотах[1117]. В повседневной работе таких комендантов, как Вайс, подгонять не требовалось. Инспектор Глюкс подбирал не бюрократов, но людей действия, понимавших правила игры, и он с удовольствием вводил их в курс дела. По воспоминаниям Рудольфа Хёсса, Глюкс нередко попросту не отвечал на вопросы комендантов: «Вы знаете обо всем происходящем лучше меня»[1118].

Однако, несмотря на немалую власть, коменданты первых лет войны никогда не были самостоятельны. Глюкс и управленцы ИКЛ работали в постоянном контакте с каждым лагерем, принимая официальные решения по ходатайствам и давая распоряжения относительно проведения тех или иных работ, наказаний, переводов, присвоения званий, дисциплины и многого другого; ИКЛ также обновила старые лагерные регламенты Эйке[1119]. Некоторые коменданты жаловались на «нереальные» директивы, спускаемые «канцелярскими крысами» из Ораниенбурга[1120]. Но хотя некоторые распоряжения Центра они обходили, большинство приказов исполнялось. В ИКЛ также шел поток статистических данных, включая ежедневные отчеты о численности и составе заключенных, и ежемесячные о смертности и причинах смерти узников[1121]. Конечно, полной картины управленцы ИКЛ из них не получали, во многом из-за замалчивания фактов отдельными комендантами. «То, каковы лагеря в действительности, – писал Рудольф Хёсс, – из переписки и отчетов понять было невозможно»[1122]. Однако чиновники ИКЛ не довольствовались бумагами. Они инспектировали лагеря и регулярно вызывали местных лагерных начальников в Ораниенбург, поддерживая столь важные для лагерей СС неофициальные контакты[1123]. В целом в ИКЛ зорко следили за своими лагерями.

В дела концлагерей вмешивались и другие учреждения и лица. Большое влияние продолжала сохранять полиция; отвечая за аресты и освобождения, она регулировала приток и отток заключенных системы концлагерей и принимала участие во многих внутрилагерных делах[1124]. Облик лагерей формировали и другие ветви СС, прежде всего стремительно разраставшаяся экономическая и административная империя Освальда Поля. Наконец, некоторые важнейшие решения, как и раньше, принимались исключительно высшим нацистским руководством. Во время войны чрезвычайно усилилась личная власть рейхсфюрера Генриха Гиммлера; именно Гиммлер, обойдя «старших» соперников, сделался первым претендентом на трон Гитлера. И, несмотря на чудовищно возросшую занятость, к концлагерям, как своему детищу, рейхсфюрер продолжал сохранять живейший интерес. Гиммлер вникал во все, от тривиальных мелочей до ключевых решений, нередко давая указания в обход полиции и ИКЛ[1125]. Чины СС не могли его удержать; только в 1940 году он совершил не менее девяти поездок в концлагеря и на связанные с ними объекты[1126]. Лагеря во многом продолжали оставаться лагерями Гиммлера.

Смена караула

Несмотря на ярко выраженную преемственность в руководстве лагерями СС, внизу ситуация складывалась другая. После вторжения в Польшу масса охранников, уже давно проходивших военную подготовку, покинула лагеря. Осенью 1939 года в общей сложности от 6500 до 7 тысяч лагерных эсэсовцев влились в ряды дивизии СС «Мертвая голова»[1127]. Им на смену пришли новобранцы, наскоро обученные на охранников главным образом в отрядах «Мертвая голова»[1128]. Большая часть ветеранов СС погибли. Незадолго до ухода из лагерей ради командования эсэсовскими формированиями в боевых условиях Теодор Эйке собрал эсэсовцев, отвечавших обучение, в Заксенхаузене. Их задача состояла в том, чтобы научить новичков обращаться с заключенными абсолютно безжалостно, Эйке приказал уничтожать всех врагов и вредителей[1129]. Об их обязанностях новобранцам постоянно твердили и в эсэсовских печатных изданиях, перепевая старую песню об охранниках, выполняющих свой долг[1130]. Другим подтверждением надуманного приравнивания к боевым частям явилось последовавшее вскоре включение лагерных СС в состав ваффен СС (войск СС), объединивших все боевые формирования СС[1131].

Чем дольше продолжалась война, тем пестрее становился состав лагерных эсэсовцев. Эта тенденция обозначилась еще осенью 1939 года. Пополнение, прибывшее в концлагеря на смену ушедшим в войска, было значительно старше «шустрой» молодежи Эйке. Многим было за сорок или даже за пятьдесят, и они были признаны непригодными к службе на фронте. Набирались они из общих СС[1132]. Узник Бухенвальда Вальтер Поллер вспоминал, что большинство охранников были «пожилыми эсэсовцами с небольшими физическими изъянами»[1133]. Однако идеалам СС они не соответствовали отнюдь не только внешне. Многие из новичков демонстрировали куда меньшее рвение, чем довоенные добровольцы. И хотя некоторые из них прошли базовый курс подготовки охранников или имели боевой опыт Первой мировой войны, ветераны СС нередко критиковали их за некомпетентность[1134]. Некоторые из новоприбывших даже грешили человечным отношением к заключенным. Прожив большую часть жизни в Германской империи и Веймарской республике, они сохранили представление о добре и зле, посему не годились для службы в концлагерях[1135]. В Дахау, например, пожилой эсэсовский охранник признавался заключенным, что чувствует отвращение к своей работе и не желает стрелять в «беспомощных и отчаявшихся людей»[1136].

Новобранцев было нелегко заставить подчиняться требованиям. В начале 1940 года инспектор концлагерей Глюкс подписал громоподобную директиву, грозившую повинным в «сентиментальной гуманности» тяжелыми карами; новичков обязывали обращаться со всеми заключенными как с «закоренелыми врагами государства»[1137]. Подобного рода указания следовали одно за другим[1138]. Очевидно, эти меры со временем возымели действие, и то, что отдельным новичкам поначалу казалось недопустимым, вскоре сделалось приемлемым. Множество новых охранников впитывали дух лагерей СС и привыкали к насилию, подобно палачам нацистских карательных отрядов в оккупированной Европе, обнаружившим, что со временем убивать им стало легче[1139]. Вскоре после прихода в Флоссенбюрг один из новобранцев в частном письме «гордился» тем, что концлагеря защищают немецкое общество от всех «бродяг и врагов государства»[1140].

Кроме того, давление на старых и новых подчиненных оказывали коменданты лагерей. Самой деспотичной фигурой начала войны был комендант Бухенвальда Карл Отто Кох, что видно из его директив осени и зимы 1939 года. Кох постоянно распекал своих людей за леность, глупость и нерадивость. Он возмущался, что заключенные плохо работают: на стройплощадках грязь, отдача «почти нулевая», а дисциплина «никуда не годная»[1141]. Из-за «наплевательства» блокфюреров СС, практически «впавших в спячку», не лучше обстояли дела и в бараках заключенных[1142]. Подчиненные не проявляют никакой инициативы, переложив все на его плечи, продолжал досадовать Кох. «Я быстро заставлю их, – издевался он в октябре 1939 года, – самим подтирать себе задницу»[1143]. Но самым вопиющим было то, что отдельные эсэсовцы вступали с заключенными в сговор. Вместо того чтобы наказывать или расстреливать узников, в поисках съестного пересекавших запретную зону лагеря, охранники просили тех принести овощей и на их долю. «Воистину, очень мило, – едко замечал Кох, – брататься и дружить с преступниками»[1144].

О наказаниях комендант Кох не забывал никогда. В первую очередь, разумеется, заключенных[1145]. Но строго взыскивали и с эсэсовцев, карая строевой муштрой[1146]. Кох установил слежку за своими людьми через эсэсовских осведомителей, а в конце ноября 1939 года предпринял решительный шаг, на две недели переведя всех блокфюреров на казарменное положение; даже женатым эсэсовцам, жившим за пределами лагерного комплекса, было запрещено его покидать[1147]. Кох не раз говорил, что последним наказанием для провинившихся эсэсовцев будет заключение в концлагерь: «Якшающиеся с заключенными сами станут заключенными»[1148].

Эсэсовцы в других лагерях тоже получали аналогичные угрозы и иногда подвергались наказаниям; в Заксенхаузене одного эсэсовца подвергли публичной порке за получение взяток (от родственников заключенных), имевших целью лучшее обращение с некоторыми узниками[1149].

Тирады Коха возмущали многих эсэсовцев Бухенвальда. То, что Кох представлял себя образцом благопристойности, казалось им величайшим лицемерием, поскольку комендант сам по уши погряз в коррупции. Большинству эсэсовцев с их мелкими махинациями было до него далеко; жадность амбициозного Коха ничуть не уступала жестокости. Свою беспощадность он уже сполна продемонстрировал после погрома 1938 года, систематически грабя заключенных-евреев, а во время войны обнаглел окончательно, скопив десятки тысяч рейхсмарок на тайных банковских счетах и груды вырванных у заключенных золотых коронок. Награбленное тратилось на обеды в шикарных ресторанах и любовниц в Веймаре; также Кох приобрел моторную лодку и расширил свою роскошную виллу. Кох жил как эсэсовский король. Его главной расточительной причудой был крытый манеж с зеркалами, достроенный им в феврале 1940 года для себя и жены, которая частенько совершала утренние выезды под аккомпанемент лагерного оркестра. Узники заплатили за ее удовольствия своими жизнями; десятки людей умерли во время работ по лихорадочному возведению манежа рядом со столовой для заключенных.

В конце концов Коху его преступления припомнили. Он отвратил от себя слишком многих эсэсовцев, как в лагере, так и за его пределами, в том числе высшего руководителя СС и полиции района, в конце 1941 года приказавшего арестовать Коха (на посту коменданта Бухенвальда его сменил Герман Пистер, ранее возглавлявший небольшой концлагерь СС особого назначения Хинцерт). Но с Кохом отнюдь не было покончено. Как у ключевой фигуры лагерей СС и протеже Эйке, у него нашлись влиятельные покровители, и после вмешательства самого Гиммлера Коха быстро выпустили[1150]. Условно освобожденного, его в январе 1942 года назначили в один из новых лагерей на территории оккупированной нацистами Польши. К счастью для Коха, во время войны система лагерей быстро расширялась, предоставляя ему еще одну возможность для насилия, воровства и злоупотреблений[1151].

Новые узники

Адольф Гитлер всегда рассматривал Вторую мировую войну как сражение на двух фронтах. Он считал, что на поле боя Германия вела борьбу не на жизнь, а на смерть за выживание. Но и в тылу ей приходилось противостоять недобитым внутренним врагам. Идеей внутреннего врага Гитлер был одержим со времени поражения конца 1918 года, в котором он (как и многие немцы) винил разложение общественной морали и «удар в спину», нанесенный евреями, коммунистами, социал-демократами, уголовниками и подобными элементами[1152]. Уроки были извлечены, и, объявляя перед рейхстагом о нападении на Польшу, Гитлер поклялся: «Ноябрь 1918-го никогда в истории Германии не повторится!»

И во время Второй мировой войны он возвращался к этому лозунгу снова и снова[1153].

Полицейский контроль над «внутренним фронтом» был прерогативой Гиммлера. 27 сентября 1939 года он консолидировал свой аппарат террора, создав на базе слияния полиции безопасности и СД Главное управление имперской безопасности (РСХА) во главе с Гейдрихом. РСХА стало центром нацистских репрессий. В ближайшие годы все самые радикальные меры координировались РСХА, нацистским учреждением нового типа, без каких-либо сдержек и ограничений, руководимым молодыми, амбициозными, образованными фанатиками[1154].

С началом войны в полную силу задействовали полицию, бросив в концлагеря беспрецедентное количество немцев. Пользуясь новейшей базой данных потенциальных «врагов государства», гестапо схватило несколько тысяч политических неблагонадежных, преимущественно бывших активистов КПГ и СДПГ[1155]. Некоторые из них были ветеранами довоенных концлагерей, и теперь их возвращали в то место, которого они больше всего боялись[1156]. А в криминальной полиции под предлогом войны стремились очистить Германию от «асоциальных элементов». Осенью 1939 года полицейские устраивали облавы на «тунеядцев», «цыган без определенного места жительства» и «криминальных психопатов», а также гомосексуалистов и проституток[1157]. В результате количество социальных аутсайдеров в концлагерях вновь постепенно увеличилось; к концу 1940 года под превентивным полицейским арестом содержалось более 13 тысяч человек, чуть больше чем двумя годами ранее[1158]. В поле зрения полицейских оставались и немецкие евреи. Уже 7 сентября 1939 года криминальная полиция приказала повторно арестовать отсидевших в концлагерях евреев, если они не сделали попыток покинуть страну, – невзирая на то, что быстро уехать из Германии было уже практически невозможно. Исключение, по крайней мере временное, сделали для «производительно» работавших, а также пожилых и больных евреев[1159].

Аресты немецких евреев, политических противников и социальных аутсайдеров можно счесть продолжением довоенной практики. Новым во время войны стали массовые задержания иностранных граждан. По мере разрастания агрессии нацистской Германии в Европе – завоевания в 1939 году Польши, оккупации в апреле 1940 года Дании, майской капитуляции Голландии и Бельгии и июньской – Франции и Норвегии – в концлагеря доставляли все больше и больше людей из-за рубежа. На заре Третьего рейха лагеря замышлялись как оружие против немцев; 10 лет спустя они угрожали всей Европе.

Большие партии иностранцев стали прибывать в концлагеря с осени 1939 года. В числе первых прибыли новые партии граждан Чехии. В начале войны нацистские оккупационные власти арестовали как «заложников» сотни политиков и чиновников, чтобы сдержать движение Сопротивления. Но чехи не испугались – в университетах Праги и в других городах прошли демонстрации. Эти протесты (очевидно, по приказу Гитлера) нацистские власти быстро подавили и направили в концлагеря новых заключенных[1160]. В ноябре 1939 года в Заксенхаузен прибыл крупнейший транспорт с примерно 1200 чехами. Среди них был Иржи Вольф, вместе с другими студентами арестованный в общежитии. Позже он вспоминал, как их встретили эсэсовцы: «Нас тотчас избили дубинками, выбив мне сразу четыре зуба»[1161].

Другим иностранным политзаключенным, таким как сторонники потерпевшей поражение в Гражданской войне Испанской республики, повезло еще меньше. Многие левые ветераны боев после победы Франко покинули Испанию и вместе со своими семьями искали убежища во Франции. Именно здесь, часто сражаясь в составе французской армии, они попали в руки нацистов. Рейнхард Гейдрих приказал доставлять их в концлагеря, прежде всего в Маутхаузен, где в тот период был наиболее строгий режим. Первые заключенные прибыли 6 августа 1940 года, а за год в лагерь доставили более 6 тысяч человек. Среди них были сражавшиеся в интернациональных бригадах немцы и австрийцы, но подавляющее большинство составляли испанцы, или, как их называли нацисты, «красные испанцы»[1162].

Несмотря на прокатившуюся по всей оккупированной нацистами Европе волну арестов, концлагеря не сделались за одну ночь по-настоящему международными; до лета 1941 года иностранные заключенные в них составляли в целом все еще относительно малочисленную группу. Исключением были поляки. Как мы уже видели, вторжение нацистов в Польшу сопровождалось невиданным насилием. Немецкие войска сразу же начали насаждать и вскоре установили жестокий оккупационный режим, направленный на уничтожение польского народа, разграбление экономических ресурсов страны и порабощение ее населения. Один из радикальных проектов состоял в этнической чистке территории Западной Польши, включенной в состав рейха; к концу 1940 года свыше 300 тысяч поляков были депортированы оттуда в восточную часть оккупированной нацистами Польши в так называемое генерал-губернаторство, находившееся под контролем немецкой гражданской администрации (во главе с Гансом Франком)[1163]. Одновременно во всей захваченной Польше также проводилась радикальная нацистская антиеврейская политика[1164].

Террор был неизменной составляющей немецкого управления Польшей. Массовые аресты намечались задолго до вторжения; в конце августа 1939 года Рейнхард Гейдрих планировал, что его специальные подразделения доставят в концлагеря около 30 тысяч человек, гораздо больше всего их контингента на тот момент[1165]. Первые польские заключенные, как и предполагалось, прибыли осенью 1939 года, среди них были борцы Сопротивления и интеллигенция, в том числе 168 ученых из Краковского университета[1166]. Но численность заключенных с недавно захваченных польских территорий первоначально была намного меньше, чем ожидали в СС.

Гораздо больше поляков задержали осенью 1939 года на территории самой Германии в ее старых границах; прежде всего, руководство полиции хотело избавиться от польских евреев, выдав санкции на аресты мужчин, часто несколько десятилетий проживших в Германии или в Австрии[1167]. В следующем году полицейский террор против поляков внутри Германии, после массового наплыва гражданских рабочих, приобрел еще больший размах. Нацистский режим стремился переложить основную тяжесть бремени войны на плечи других и все масштабнее эксплуатировал иностранных рабочих. В первые годы войны большинство из них составляли поляки. Некоторые приезжали добровольно, обманутые нацистскими посулами лучшей жизни, а многих других везли на запад силой. Условия были тяжелыми, дисциплина палочной, и всегда рядом была полиция. В сознании полицейских укоренились предрассудки и паранойя – они видели в польских гастарбайтерах потенциальных воров, саботажников и насильников. За нарушения строгих писаных и неписаных правил сурово наказывали, часто отправкой в концентрационные лагеря[1168].

Активизировались массовые аресты в оккупированной Польше и с весны 1940 года – в соответствии с пожеланиями Гиммлера в концлагеря пошли бесчисленные транспорты заключенных. Для оправдания задержания в гестапо нередко использовали стереотипную фразу: «Принадлежит к польской интеллигенции и таит дух сопротивления». С марта по декабрь 1940 года только в Дахау доставили 13 337 поляков, в основном из включенных в состав рейха польских территорий; среди них были сотни польских священников, после того как Дахау сделали центральным концлагерем для задержанных священнослужителей[1169].

Вскоре в некоторых старых мужских концлагерях поляки по численности начали соперничать с немецкими заключенными[1170]. Это коснулось и женского лагеря Равенсбрюк; в апреле 1940 года более 70 % всех вновь прибывших составляли польские узницы. Видя, как в Равенсбрюк свозят все больше польских женщин, другие заключенные решили, что Гитлер намерен «уничтожить весь польский народ без остатка»[1171].

Дата добавления: 2018-09-22; просмотров: 320; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!