Из главы «Великая музыка / Да юэ»

Далеки истоки музыки. Она рождается из меры, коренится в великом едином. Из великого единого появляются два начала, из двух начал – инь и ян. Инь и ян изменяются и преображаются, одно стремится вверх, другое опускается вниз. Объединяясь, образуют тела. Кипят и бурлыт. Разделившись, воссоединяются вновь; воссоединившись, вновь разделяются/…/ Ростки приходят в движение; затвердевая и застывая, обретают конечную форму, обретая конечную форму, они занимают собой определенное пространство, а у всякого пространства – определенный тон. Тон рождается из согласия, согласие – из упорядоченности. На этом основывались при установлении музыки первые цари.

Когда мир пребывает в великом покое, все существа в умиротворении, всё изменяется согласно высшему, тогда музыка достигает завершенности. Музыка, достигая завершенности, имеет последствием умерение страстей и желаний. Когда страсти и желания не направлены по ложному пути, музыка достигает законченности. Музыка, обретшая законченность, - искусство, проистекающее из уравновешенности. Уравновешенность проистекает из справедливости, справедливость – из знания дао. Посему лишь с человеком, постигшим дао, имеет смысл рассуждать о музыке.

В гибнущих государствах, у исчезающих народов не то чтобы совсем не бывало музыки, но музыка их нерадостна. Смеются и пьяные, поют и осужденные, издают воинственные клики и безумные. И музыка века, погрязшего в смуте, наподобие этого. Когда ни правитель, ни подданный не знают своего места, когда отец и сын забывают о своем долге друг перед другом, а мужчины и женщины забывают о приличиях, когда стонет и вздыхает народ, это едва ли можно счесть музыкой.

|

|

|

Ибо музыка есть следствие гармонического союза неба и земли и стремления к слиянию инь и ян.

Из главы «О пьянящей музыке / Чи юэ»

Живут все без исключения, но никто не знает, отчего он живёт. Знают тоже все без исключения, но никто не знает, отчего он знает. О том, кто знает, отчего он знает, говорят, что он познал дао. О том, кто не знает, отчего он знает, говорят, что он выбросил драгоценность. Бросающемуся драгоценностями недалеко до беды.

Властители нынешнего века за драгоценности принимают по большей части жемчуга да яшму, копья да мечи. Но чем больше собирают они этого, тем больше ропщет народ, тем в большей опасности их держава, тем большей опасности подвергают они себя самих. Так что такие действия ведут по сути к утрате драгоценностей.

Музыка смутных времён сродни этому. Когда барабаны и литавры гремят как гром, когда гонги и цимбалы звенят, как вспышки молний, когда лютни и свирели, пение и танцы подобны воплям – ци сердца приходит в смятение, в ушах и глазах сумятица, все естество в потрясении.

|

|

|

Такого рода музыка не может радовать. Ибо чем более опьяняюща музыка, тем в большее раздражение впадает народ, тем большие смуты в государстве, тем больше унижает себя властитель. Так что такие пути ведут по сути к утрате музыки.

Превыше всего мудрые цари древности ценили музыку за приносимую ею радость. Сяский Цзе и иньский Чжоу, склонные к пьянящей музыке, в звуках больших барабанов, колоколов, литофонов, труб и свирелей превыше всего ценили громкость, а в зрелищах – массовость. Они увлекались всем новым и необычным, созвучиями, непривычными уху, соцветиями, непривычными глазу. В стремлении превзойти в этом друг друга они не знали меры и конца. Упадок в царстве Сун наступил, когда там создали тысячи колоколов тона чжун. Упадок в царстве Ци наступил, когда там отлили огромный колокол тона люй. Упадок царства Чу последовал за созданием там шаманских мелодий.

Если желать опьянения, то такая музыка и впрямь опьянит. Однако если взглянуть на это глазами владеющего дао, то это путь к утрате истинной музыки. Когда же истинная музыка утрачена, прочая музыка не принесет радости. Когда же музыка не приносит радости, в народе начинается ропот, а жизни наносится ущерб. Жизнь под такую музыку уподобляется льду под палящим солнцем – она самое себя истаивает. А проистекает это из незнания истинной природы музыки и, вследствие этого, пристрастия к музыке пьянящей.[150]

|

|

|

Часть 2. БУДДИЗМ И ИСКУССТВО

Буддизм как первая мировая религия и одно из крупнейших философских направлений за два с половиной тысячелетия своего существования оказал огромное влияние на развитие культуры и искусства не только крупнейших азиатских стран – Индии, Китая, Японии, Кореи, Вьетнама. Его идеи были восприняты также европейскими и русскими писателями, поэтами, художниками, музыкантами XIX – XX столетий. К философии, религиям, литературе и искусству Индии большой интерес проявляли Шиллер, Гейне и Т. Манн, Гюго, Франс и Роллан, Кант, Гегель и Шопенгауэр, Шелли и Киплинг, а в России – Жуковский, Белинский, Л.Н. Толстой, Бунин, Верещагин. Буддийские образы и символы определили неповторимый характер многих произведений Н. Рериха, Ван Гога, К. Бальмонта, А. Белого, А. Скрябина, Г. Гессе.

|

|

|

Естественно, что и сам символический язык, и тематика буддийского искусства отражают содержание учения Будды, его онтологию, космологию, представления о человеке и смысле жизни, нравственную философию, эстетику. При этом важно помнить, что основные положения буддизма получали интерпретацию и преломление в зависимости от направления, предшествующей традиции и особенностей национальных культур. Так, обобщающим термином для ранних форм буддизма (V - IVвв. до н.э.) стала Тхеравада, «учение (или путь) старейших». Впоследствии она получила название Хинаяны.[151] Расхождения в трактовке основных положений, разногласия в ходе церковных Соборов привели к разделению Хинаяны на 18 школ. Наиболее известны из них школа Тхеравады (хранит тексты на языке пали[152]), Сарвастивады и Дхармагупты (используют санскрит). В полном объёме до наших дней сохранилась традиция Тхеравады, получившая распространение в Шри-Ланке, Бирме, Таиланде, Кампучии и Лаосе. Искусство буддизма Тхеравады подчёркивает историчность и человеческое начало личности Будды, достоверность событий его жизни. Это направление обычно не считают религиозным, его интерпретируют как философское крыло буддизма, требующее прежде всего размышления и познания глубин собственной личности, а не веры в чудо.

Северный буддизм или Махаяна («великий путь» или «большая колесница»), в отличие от философско-исторической традиции Тхеравады, полагает основой спасения человека веру и участие бодхисаттв, святых подвижников, находящихся на земле из сострадания к людям. Традицию Махаяны, сложившуюся в первые века нашей эры, принято считать религиозным направлением буддизма. Кроме того, в каждой из названных школ выделяется множество направлений, акцентирующих то или иное положение буддизма и логически его развивающих. Например, буддийская школа Чань представляет собой медитативное направление, придающее особое значение интуитивному и внезапному озарению. Появившись в Китае, это учение впоследствии широко распространилось в Корее (Сон) и Японии (Дзен). Основателем чань-буддизма был великий индийский учитель Бодхидхарма ( II в. н.э.). Большое внимание в его учении уделяется гармонии человека с природой и вселенной, что характерно для коренной китайской философии даосизма. По преданию, именно Бодхидхарма, соотнося буддизм с конкретными социальными условиями феодальной раздробленности Китая, состоящего из огромного количества воюющих княжеств, разработал то, что впоследствии стало известно как боевые искусства. В Индии не было традиции боевых искусств, как позднее этой традиции не обнаруживается ни в Тибете, ни в Монголии. Будда учил о тонких энергиях тела и работе с ними. Поскольку разработанная для Китая система боевых искусств также имеет дело с тонкими энергиями тела, то, по мнению специалистов, она согласуется с буддизмом. Однако в боевых искусствах энергии тела описываются с точки зрения глубоко укоренённых в Китае представлений даосизма.[153] Конфуцианство повлияло на цвет и форму одежды буддийских монахов. Если в Юго-Восточной Азии монахи носят оранжевые или жёлтые одежды без рубашек, то в Китае предпочитают одежду черного, серого и коричневого цветов с длинными рукавами, что согласуется с традиционными конфуцианскими представлениями о скромности.

Огромное значение для искусства Китая и Японии имели идеи китайской буддийской школы махаяны - Тянтай, в которой акцент делался на вере в спасение в так называемом «западном рае» Будды Амитабхи и на учении об отсутствии различия между живой и неживой природой, о присутствии (подобно Дао) «природы Будды» в каждой вещи.

Кратко остановимся на тех положениях, которые, в основном, разделяются всеми основными буддийскими школами. Именно они получили наиболее полное воплощение в различных видах искусства – архитектуре, скульптуре, живописи, литературе и поэзии.

Кратко остановимся на тех положениях, которые, в основном, разделяются всеми основными буддийскими школами. Именно они получили наиболее полное воплощение в различных видах искусства – архитектуре, скульптуре, живописи, литературе и поэзии.

Основатель буддизма – индийский царевич Сиддхартха Гаутама Шакьямуни (536 – 483 гг. до н.э.), ставший Буддой, т.е. просветлённым или пробуждённым. Буддийская каноническая литература повествует о необычности рождения принца, не принёсшего болезни его матери, о предначертанности его пути, предсказанного Великим отшельником, о счастливой жизни во дворце, прерванной четырьмя символическими встречами царевича с тем, что отражает трагичность человеческой жизни. Это следующие друг за другом встречи Сиддхартхи с болезнью, старостью, смертью и монахом-отшельником, противопоставившим соблазнам и радостям жизни отказ от них.

Скульптура. Бодхисаттва Сиддхартха V век. Китай. Дин. Северная Вэй (386-534)

Национальный музей азиатских искусств. Париж.

В буддийском искусстве Китая эпохи правления династии Северная Вэй была выработана устойчивая иконографическая схема изображения принца Сиддхартхи (Будды до момента просветления). Он изображался сидящим в царской позе, в высоком головном уборе. Обычно одной рукой бодхисаттва касался щеки (другой вариант – указательный палец у подбородка), пребывая в состоянии глубокого раздумья. Характерной чертой иконографии северо-вэйского периода является одна из деталей одеяния бодхисаттвы – вариант набедренной юбки (андухуэй), складки которой полностью закрывают его трон.

Многочисленные скульптурные и живописные изображения Будды опираются на учение о 32-х признаках совершенства, находящихся на его теле. Самые известные из них – фиалковые глаза, возвышение на темени (ушниша), серп между бровями, удлинённые мочки ушей, разрез глаз, подобный прекрасным линиям лепестков лотоса, лучистое лицо, завитки волос, урна («третий глаз»), колесо на ступнях и др. Чаще всего Будду изображают сидящим в «позе лотоса», что символизирует чистоту и совершенное сознание. Канонизирована и неизменная улыбка Будды, отражающая все оттенки и превратности бытия, неизбежность победы Закона, а также сострадательное и печально-понимающее отношение к человеческим страстям.

Будда в виде йога («Аскеза Будды»). II-III вв.

Кушанский период, из Гандахары[154]

Довольно часто в скульптуре встречается образ «аскезы Будды», которая длилась около 7-ми лет и закончилась избранием «срединного пути», исключающего крайности аскетического отношения к телу. О трёх жизненных путях Будда поведал в первой знаменитой Бенаресской проповеди пяти монахам, ставшим его первыми учениками:

«О, братья! В две крайности не должны впадать вступившие на путь! В какие же две?

Одна из них в страстях соединена с наслаждением/…/ низкая, грубая, свойственная человеку непросвещённому.

Другая соединена с собственным истязанием, скорбная, не святая, и связана с тщетою.

Совершенный, обойдя обе эти крайности, уразумел срединный путь, дающий прозрение, знание, ведущий к успокоению, высшему уразумению, нирване».[155]

Символом просветления и высшего знания стало в буддизме и священное дерево Бодхи, под которым Гаутама получил откровение в виде четырёх «благородных истин», что и стало причиной его превращения в Будду.

Согласно первой благородной истине – всякая жизнь есть страдание; вторая благородная истина открывает, что причина страданий – «лиана жажды» или различные желания и страсти, опутывающие человека; третья благородная истина указывает на то, что установленную причину можно устранить; путь «освобождения от страданий», состоящий из 8-ми ступеней (каждая из которых имеет еще по 4) – составляет четвёртую благородную истину.

Согласно первой благородной истине – всякая жизнь есть страдание; вторая благородная истина открывает, что причина страданий – «лиана жажды» или различные желания и страсти, опутывающие человека; третья благородная истина указывает на то, что установленную причину можно устранить; путь «освобождения от страданий», состоящий из 8-ми ступеней (каждая из которых имеет еще по 4) – составляет четвёртую благородную истину.

«Путь освобождения» или восьмеричный путь излагает нравственное учение буддизма, имеющее своей особой целью уход в нирвану (от скр. замирание, затухание), которая не определяется в религиозной традиции буддизма Махаяны. Как сказано в «Типитаке», показать нирвану нельзя «ни с помощью цвета, ни с помощью формы».[156] Поскольку состояние нирваны не имеет отношения к реальному земному миру, то в понятиях этого мира описано быть не может. Философское крыло буддизма - Хинаяна, видит в нирване некое особое развитие космической субстанции человека, освобождённой от телесности, чувственности, профанического «я». Земная жизнь человека – это сансара, представляющая собой «четыре великих потока, прорезывающие с разрушительной силой мир человека: это – поток страсти, поток созидания, поток заблуждения, поток неведения».[157]

Сидящий Будда. II-III вв. Кушанский период.

Пакистан.[158]

Важнейшим понятием при характеристике круговорота сансары, в котором осуществляются перерождения, является карма. Следует подчеркнуть, что буддийское понимание кармы отличается от идеи кармического воздаяния в индуизме. В классическом индуизме идея кармы ближе к пониманию долга, связанного с принадлежностью к разным кастам. Карма, или долг здесь состоит в следовании каноническим образцам поведения, описанным в «Махабхарате» и «Рамаяне». В буддизме карма означает «импульсы», которые побуждают нас что-либо делать или думать. Эти импульсы возникают как результат предшествующих привычных действий или поведенческих моделей. Но поскольку человек может не следовать каждому импульсу, то его поведение не является строго детерминированным.

Паринирвана Будды. V в. Левая стена пещеры Аджанта. Индия.

Первая ступень пути, освобождающего человека от бесконечного круговорота сансары – колеса мучительных рождений и смертей – состоит в понимании 4-х благородных истин, в принятии их в своё сердце. Вторая ступень связана с волевым устремлением преобразовать свою жизнь в соответствии с ними. Последующие несколько ступеней (с третьей по шестую) – часть этики буддизма, объединяющая его с другими мировыми религиями. Это «правильная речь», требующая воздержания ото лжи, клеветы, грубых слов и непристойных разговоров (третья ступень); «правильное действие», основанное на принципе ахимсы – непричинении вреда живому (червёртая ступень); правильный образ жизни, требующий честного труда, воздержания от воровства и других пороков (пятая ступень); «правильное усилие», означающее борьбу с дурными мыслями и соблазнами (шестая ступень). Седьмая ступень достигается «правильным сосредоточением» или правильным направлением мысли, что подразумевает понимание преходящего характера всего живого и отрешённость от всего, что привязывает к жизни, отвращение к телу, чувствам, уму и т.п. Как преддверие самой нирваны, обрывающей цепь перерождений, седьмая ступень содержит 4 стадии: 1- незамутнённый ум осмысливает 4 благородные истины; 2 - отпадение беспокойства и наступление душевного покоя и радости как следствия веры в эти истины; 3 – освобождение от самой радости, от всякого ощущения своей телесности; 4 –я стадия 7-й ступени и 8-ая ступень восьмеричного пути – это достижение нирваны как освобождения ото всех скандх (состояний сознания, составляющих «я» невежественного человека).

Глава 1. Литература буддийского канона. «Трипитака». Поэзия Древней Индии

Литература буддийского канона. Канон буддистов всех школ – Трипитака (с санскр. «три корзины» или «три сосуда»[159]) – состоит из трёх частей:

Винная – питака – монашеские правила; Сутра – питака – беседы Будды с учениками; Абхидхарма – питака - философские тексты. Каждый из этих больших сводов включает несколько малых, которые, в свою очередь, имеют внутренние разделы, иногда представляющие собой самостоятельные книги. Так, в тибетском буддийском каноне сутры занимают 44 тома.

Канон Махаяны (Махаяна – «великая колесница» – направление буддизма, распространённое к северу от Индии) отличается от священных книг Хинаяны («малой колесницы», южного буддизма) изначальной эзотеричностью. Предание Махаяны гласит: когда ученики почившего Шакьямуни в городе Раджагрихи (столица древнеиндийского царства Магадха) формировали канон Хинаяны, на горе Вималасвабхава близ Раджагрихи собрались бодхисаттвы[160] Ваджрапани, Майтрейя, Манджушри. На своём небесном соборе они записали учение Будды более полно, чем это могли сделать люди. В поисках древнейших вариантов махаянистских текстов учёные обращаются к тибетскому наследию. Но буддизм в Тибете получил широкое распространение только в VII веке, поэтому многие тексты махаяны восходят к более ранним санскритским и китайским первоисточникам.

С философско-эстетической точки зрения наибольший интерес представляет Сутра[161] (или Сутта при переводе с палийской версии) – питака, куда входят Джатаки (рассказы о прошлых воплощениях Будды), Дхаммапада («Стезя добродетели и закона»), Кхуддака - никая (Собрание коротких поучений), содержащие шедевры буддийской прозы и поэзии.

С философско-эстетической точки зрения наибольший интерес представляет Сутра[161] (или Сутта при переводе с палийской версии) – питака, куда входят Джатаки (рассказы о прошлых воплощениях Будды), Дхаммапада («Стезя добродетели и закона»), Кхуддака - никая (Собрание коротких поучений), содержащие шедевры буддийской прозы и поэзии.

Лохань (архат). X-XIII вв. Китай.[162] Архаты всегда занимали важное место в иконографии буддизма, олицетворяя идею личного усилия в достижении цели. Начиная с эпохи Тан, они изображались в виде сильных, скромно одетых личностей с выразительным взглядом, отражающим их глубокие духовные достижения.

По своему происхождению Сутра связана с практикой обучения молодых монахов и с внутриобщинной проповедью. Оформляется она как предание о беседах, которые вёл Будда во время своих бесконечных странствий, что создало особую формулу начала повествования: «Так я слышал». В нашей науке наиболее известна «Алмазная Сутра», получившая свой канонический вид в среде китайских буддистов в IV в. н.э. Её автором называют Кумарадживу (343 – 413) – первого индийского буддиста, который познакомил китайцев с учением махаяны. В полном санскритском названии «Алмазной Сутры» - «Ваджраччхедика – праджня – парамитта – сутра» - отражена главная цель буддиста – достижение нирваны. Важная предпосылка достижения этой цели – приобретение 6-ти совершенств (парамит): совершенства в щедрости, нравственности, праведном усердии, терпении, медитативной практике и в интуитивной мудрости. Содержание «Алмазной Сутры» - неизмеримо глубоко, поэтому приводимые примеры и толкования бросают свет лишь на отдельные её грани. Слово и значение, на которое оно указывает, не одно и то же. Смысловое значение подобно многогранному кристаллу, определяемому множеством слов, каждое из которых может указать лишь на одну из его граней, но не на сам кристалл. «То, что мы говорим, не имеет глубины; то, о чём мы говорим, глубину имеет». Поэтому знание и понимание не тождественны.

Алмазная Сутра[163]

/…/стоит только появиться в уме бодхисаттвы-махасаттвы таким произвольно обусловленным концепциям, как существование собственной личности (самости) или существование других личностей, или бытие жизни, или существование атмана[164], как тут же он становится недостойным имени бодхисаттвы- махасаттвы.

Поскольку всё в этом мире неотделимо от всего, то в действительности нет никаких индивидуальных чувствующих форм бытия. Есть ВСЁ. Единое, цельное ВСЁ. /…/

Зрение, ум и другие органы чувств – не свои, так как в действительности нет никакого «себя». Иллюзию существования «Я» создаёт неправильная, извращённая деятельность ума. Ощущает мир не индивидуум, не «Я», а сам бесконечный мир ощущает самого себя через бесконечное количество органов чувств. Понять это и проникнуться этим надо в самом начале пути. /…/

Когда мысли касаются феноменов чувственного мира, они захватываются ими и появляется воспринимающий, появляется «Я», появляются другие личности и отношение к ним.

Когда мышление полностью свободно от чувственного мира, тогда нет мыслящего, и мышление осуществляется уже не индивидуальным умом, а разумом самого Будды, обладателя Наивысшей Совершенной Мудрости. /…/

Благожелательность другим, сострадание другим – дары, и дары великие, хотя это всего лишь чувства. Если эти чувства идут от человека самоотречённого, не имеющего хотя бы в эту минуту своего «Я», если эти чувства рождаются в нём и живут спонтанно, а не рождены его мыслями и намерениями относительно других, то эти чувства доброжелательности и сострадания рождаются как бы нигде (так как «Я» отсутствует) и идут из ниоткуда. В этом случае доброжелательность и сострадание – уже не чувства этого человека, а чувства бесконечного мира, чувства Будды, и поэтому обладают силой действительно творить добро и облегчать страдания. /…/

Земное человеческое бытие можно сравнить с тем индивидуальным миром, который отразился в капле росы, повисшей на ветке. Этот мир реален, хотя и искажён поверхностью капли, но в то же время этот мир – только отражение настоящего мира и в действительности не существует, так как он исчезнет без следа вместе с росинкой, когда пригреет землю солнце.

Поэтому когда Татхагата[165] говорит «земное бытие», даже когда он ссылается на самого себя, то он использует это выражение просто как речевой образ./…/

Принцип неэгоистичности всего сущего подразумевает, что ничто и никто в сущем мире не имеет в действительности своего «Я», ничто никакими границами не отделено от всего остального в бесконечном мире./…/

Только совокупными усилиями всего человечества, всех одушевлённых существ может бодхисаттва – махасаттва что-нибудь совершить. Так где же тут его поступок? Где же тут его заслуга?/…/

Говоря «состояние», - мы подразумеваем «состояние чего-то». Но нет такого состояния, как Архат («полностью просветлённый»), так как у просветлённого исчезает всякое «Я» и не о ком сказать, что он достиг состояния Архат. /…/

Состояние Будды присуще всему живому и каждой чувствующей пылинке в безбрежном космосе. В этих бесчисленных состояниях Будды содержатся все формы умонастроений и концепций от безначальных времён до не имеющего конца будущего./…/

Мы все слепы от рождения, и «видение» для нас невообразимо. Мы просто не знаем, что глаза надо открыть, не знаем, где эти глаза и что значит открыть их. Вместо того чтобы открыть глаза и начать видеть, мы пытаемся умом постичь это «видение». Точно так же состояние Будды присуще каждому, но состояние это не проявлено. Мы пытаемся постичь его умом, а надо «открывать глаза». Свет прозрения принадлежит всем и никому. Истинный Татхагата не может назвать себя Татхагатой, так как он, став всем, перестаёт быть чем бы то ни было.

Стихотворный отрывок «Сутты о Касибхарадвадже» раскрывает этическую составляющую учения Будды Гаутамы, которого брахман упрекает в том, что он не следует правилу есть только после того, как поле вспахано и засеяно.

- Пахарем себя называешь,/ Но пахоты твоей не вижу./ Спрашиваю тебя, скажи мне, /Что за пашню ты пашешь?

- Вера – зерно, воздержание – дождь,/ Мудрость – ярмо и плуг мой,/ Стыд – моё дышло, упряжь – мысль,/ Память – мой кнут и лемех./ В речи и действиях сдержан я,/ В еде и питье умерен,/ Правдой прополку делаю я,/ Кротость – моё спасенье./ Мужество – вот мои быки,/ Что везут к отдохновенью,/ Что, не сворачивая, бегут/Туда, где нет печалей./ Вот как пашется эта пашня./ Родит же она бессмертье./ Вспашешь такую пашню,/Избавишься от страданий. [166]

Жанр Джатаки, означающей «Повесть о прошлых рождениях», сложился в русле буддийской проповеди, обращенной к мирянам. В его основе лежит притча, оформляемая как поучение - рассказ о событиях, произошедших с Буддой в одном из прошлых его рождений. Как известно, буддизм принимает общее для индийских религий (брахманизм, индуизм) учение о перерождениях, согласно которому человек возрождается после смерти в новом образе, на более высокой или более низкой ступени социальной иерархии, или даже вне мира людей – зверем, обитателем ада или небожителем – в зависимости от итога его добрых или злых деяний в предшествующем рождении (закон кармы). Считается, что Сиддхартха Гаутама, царевич небольшого племени шакьев, как и всякий смертный, прежде чем стать Буддой, то есть Просветлённым, и избавиться от закона кармы, прошёл многие рождения. В джатаках Будда предстаёт божеством дерева, обитавшем в дупле, белым слоном с глазами, подобными драгоценным камням, отшельником, премудрым советником, благородным львом, царём птиц, повелителем обезьян, брахманом, Правдой в споре Правды и Кривды и др.[167] Проповедь самоотверженности содержится в джатаке о вожаке обезьяньего стада, спасшем своих соплеменников ценою собственной жизни. В «Рассказе о зайце» тема самопожертвования выражена ещё более утрированно: заяц- Бодхисаттва, видя, что брахман, чья мудрость может быть светочем многим, погибает от голода, сам прыгнул в огонь костра, чтобы накормить мудреца собой и спасти.

В виде джатак оформлялись сказки, басни, легенды, эпические песни (иногда из циклов «Махабхараты» и «Рамаяны»). Основная часть текстов этого жанра восходит приблизительно к III – II вв. до н.э. Джатака строится как рассказ самого Будды, который, достигнув просветления, обрёл память прошлых рождений. В ней «история о прошлом» обрамляется «историей о настоящем» как начало рассказа, повествующего о событии, заставившем Будду вспомнить именно об этом воплощении, и как заключение, в котором проводится аналогия между персонажами притчи и настоящего времени. Вот начало джатаки «Спор Правды и Кривды». «Заслуги и почёт лишь я дарую…» - это Учитель произнёс в роще Джеты по поводу Девадатты, когда тот провалился сквозь землю. Однажды в зале для слушания дхармы монахи завели такой разговор: «Девадатта встал Татхагате поперёк дороги, почтенные, потому он и провалился сквозь землю». Учитель пришёл и спросил: «О чём вы сейчас беседуете, монахи?» Монахи объяснили. «Это теперь, о монахи, он замахнулся на колесо моей победоносной проповеди и потому провалился сквозь землю, в прошлом же он замахнулся на колесо в колеснице Правды – и тоже провалился сквозь землю, тотчас оказался в страшном аду Незыби», - произнёс Учитель и рассказал о былом.

В джатаках были обязательными стихотворные вставки (гатхи), реплики действующих лиц, диалоги, что впоследствии, вероятно, стало причиной их превращения в разновидность драматического искусства: джатаки инсценировались в религиозных представлениях. Канонической, неизменной частью джатаки являются только стихи, прозаическая же часть текста в буддийской традиции рассматривается как комментарий и в канон не включается, что создавало возможность для варьирования, создавшего позднейшие наслоения. Как правило, начало джатаки – это первая строка гатхи. Так, в приведённом выше отрывке джатаки о споре Правды и Кривды начало составляют слова Правды, которой преградила путь движущаяся ей навстречу Кривда. Заслуги и почёт лишь я дарую,/ Средь шраманов и брахманов я славен,/ У небожителей и у людей в чести./ Мне этот путь принадлежит по праву./ Я – Правда. Кривда, уступай дорогу!»/ Кривда: «Меня не сбросишь с колесницы Кривды,/ Я полон мощи, неподвластен страху./ Зачем я стану уступать дорогу?/ Я сроду не сворачивал с неё!» Спор Правды (золота) и Кривды (железа) завершается низвержением Кривды, надеющегося победить соперника, поскольку «железом золото легко куётся, а золотом нельзя ковать железо», с его колесницы. Так «был он без сражения повержен. Так Правда силой своего терпенья/ Над грубой силой одержал победу».

Популярность жанра джатак послужила созданию на их основе апокрифических сборников, в которых выразилось народное творчество стран, принявших буддизм и неизбежно преломивших его учение в русле собственных традиций. Сюжет рассказа об обезьяне, перехитрившей крокодила, дважды представленный в «Джатаках» (57, 208), используется не только в знаменитой «Панчатантре»[168] - он известен и в японском фольклоре. В «Панчатантру» переходит из «Джатак» и лицемерный кот, прикидывающийся благочестивым отшельником, чтобы пожирать доверчивых мышей. Тема обманутого доверия повторяется в рассказе о коварном ибисе, поедающим рыб, которых он взялся переносить из одного пруда в другой. Этот сюжет впоследствии встречается не только в индийских памятниках, цыганском фольклоре, но и через много веков - в европейской литературе, в баснях Лафонтена. У Лафонтена пересказывается и содержание джатаки, в которой шакал хвалит ворону за прекрасный голос, чтобы заполучить лакомство из её клюва. При этом европейский автор заменяет шакала на лису, и в этом виде сюжет приходит в русскую литературу в известной басне Крылова. Еще одна басня Крылова «Волк и ягнёнок» восходит по содержанию к джатаке о леопарде, пожравшем козу, тщетно пытавшуюся умилостивить его своим смирением («Рассказ о леопарде»).

В связи с известной темой происхождения «бродячих сюжетов» в мировой литературе возникла проблема приоритета греческих или индийских версий сюжетов, общих для басен Эзопа и палийского памятника. Важно подчеркнуть, что сходство сюжетов не всегда объясняется простым заимствованием, проблема сюжетной общности требует тщательного и всестороннего исследования в связи с известной сложностью культурных взаимодействий. Например, один из сюжетов джатаки о мудром царевиче Адасамкхе, разрешающем трудные судебные дела, повторяется затем в «Венецианском купце» Шекспира; один из рассказов «Повести о большом подземном ходе» повторяет известную притчу о соломоновом суде, определившем истинную мать ребёнка в тяжбе двух женщин. Впоследствии он использовался в китайской пьесе о меловом круге, которая в XX веке была представлена читателям Б. Брехтом. В «Джатаках» помимо «бродячих сюжетов» представляет интерес выявление сюжетных архетипов, последующее воплощение которых в западной литературе теорией «заимствований» явно не объясняется. Так, «Джатака о царе Ними», по мнению учёных, предвосхищает сюжет «Божественной комедии» Данте, а рассказ о Тикхинамантине в конце «Повести о большом подземном ходе» воспроизводит экспозицию сюжета о Гамлете.[169] Исследователи отмечают также, что «Повесть о большом подземном ходе» предопределяет литературную форму романа, объединяющего различные сюжеты в своих эпизодах, которые связываются единым образом героя. Это произведение включает также большое количество персонажей, чередует бытовые и сказочные истории с эпическим повествованием, отмеченным занимательностью интриги. Параллели сюжетам «Повести» находят в персидской литературе, в повестях о Хийкаре и в арабских сказках «Тысячи и одной ночи».

Сюжеты джатак – наиболее распространённые темы фресок и барельефов буддийских храмов. Например, иллюстрацию к предостерегающей от соблазна дажатаке о петухе и кошке представляет собой барельеф буддийской «ступы» в Бхархуте. Исследователи видят значение ранних буддийских ступ в обилии жанровых сцен, взятых из джатак, что даёт основание называть резьбу, покрывающую эти архитектурные сооружения каменными страницами древних рукописей.

Оленья джатака. 100 г. до н.э.

Период Шунга. Бхархут, Индия.[170]

Высочайшее мастерство древних резчиков запечатлено в изображении знаменитой Оленьей джатаки, или «Притчи о благородном олене». В одном из медальонов ступы в Бхархуте соединены четыре отдельные сцены, составляющие эпизод из перерождений Будды. В центре находится фигура оленя – реинкарнации Будды, - повернувшегося к человеку, который молитвенно сложил руки. В это время другой человек готовится выстрелить в оленя из лука. Ниже в реке изображён человек, которому олень помогает достичь берега. Согласно джатаке, после спасения из реки неблагодарный охотник направил царских стражников за трофеем. Олень здесь символизирует отказ от убийства всех живых существ (буддийская ахимса), поэтому царь и его свита, обратившиеся в веру, застыли в благоговейных позах. Сюжеты из джатак отображены в рельефной резьбе, покрывающей колонны и балки четырёх ворот ступы знаменитого архитектурного ансамбля в Санчи (Северная Индия) и в росписях Аджанты.

К наиболее известным памятникам буддийского канона наряду с джатаками относится «Дхаммапада», составленная из изречений, приписываемых Будде и произносимых им по определённому поводу. В «Дхаммападе» с наибольшей полнотой изложена этическая доктрина раннего буддизма, что объясняет её необычайно высокий авторитет в буддийской среде, где она рассматривается как свод мудрости и учебник жизни.

Название Дхаммапада состоит из двух слов, каждое из которых многозначно. Слово «дхамма» означает добродетель, закон, буддийское учение, а также религию, элемент, качество, вещь, явление и т.п.[171] Важно для понимания термина то, что он происходит от глагола dhar – «держать» и употреблялся до возникновения буддизма как корень слов «творящий дхарму» (по отношению Индре), а также «носитель», «опора», «защита», «закон», «порядок» (в Ригведе) «правило», «обычай», «добродетель», «моральный долг» «истина» (в Атхарававеде, Упанишадах, брахманической литературе). Слово «пада» переводят как стезя, путь, место, средство, причина, основа, слово, стихи, след и др. Учитывая сочетания этих различных значений и то, что сейчас уже трудно добраться до первоначального значения древнего слова, исследователи считают допустимыми такие переводы, как «Стезя добродетели», «Стезя закона», «Основа учения», «Слово о законе», «Стихи о добродетели», «Стопы закона» и др. Следует помнить и о том, что Дхаммапада была живым, современным словом и в эпоху её создания, и в каждый из последующих периодов вплоть до настоящего времени. Само понятие «эпоха создания» в данном случае весьма неопределённо – видимо, это IV или III в. до н.э. Наиболее известной и авторитетной версией памятника является палийская, состоящая из 423 стихотворных сутр, разделённых на 26 глав. Именно из её перевода и даётся ниже небольшой отрывок[172]. Исследователи буддийской традиции усматривают ценность «Дхаммапады» в необыкновенном изяществе её сутр, каждая из которых представляет собой законченный афоризм, поражающий своей глубиной и образностью.

Того, кто живёт в созерцании удовольствий, необузданного в своих чувствах, неумеренного в еде, ленивого, нерешительного, - именно его сокрушает Мара[173], как вихрь – бессильное дерево.

Того, кто живёт без созерцания удовольствий, сдержанного в своих чувствах и умеренного в еде, полного веры и решительности, - именно его не может сокрушить Мара, как вихрь не может сокрушить каменную гору.

(Глава парных строф)

Серьёзность – путь к бессмертию. Легкомыслие – путь к смерти. Серьёзные не умирают. Легкомысленные подобны мертвецам.

Когда мудрый серьёзностью прогонит легкомыслие, он, беспечальный, подымаясь на вершины мудрости, смотрит на больное печалью человечество, как стоящий на горе на стоящего на равнине, как мудрый на глупого.

( Глава о серьёзности)

Что бы ни сделал враг врагу или же ненавистник ненавистнику, ложно направленная мысль может сделать ещё худшее.

Что бы ни сделали мать, отец или какой другой родственник, истинно направленная мысль[174] может сделать ещё лучшее.

(Глава о мысли)

Если странствующий не встретит подобного себе или лучшего, пусть он укрепится в одиночестве[175]: с глупцом не бывает дружбы.

Если глупец связан с мудрым даже всю свою жизнь, он знает дхамму не больше, чем ложка – вкус похлёбки.

Пока зло не созреет, глупец считает его подобным мёду. Когда же зло созреет, тогда глупец предаётся горю.

Когда же глупец на своё несчастье овладевает знанием, оно уничтожает его удачливый жребий, разбивая ему голову.

(Глава о глупцах)

Не думай легкомысленно о зле: «Оно не придёт ко мне». Ведь и кувшин наполняется от падения капель. Глупый наполняется злом, даже понемногу накапливая его.

Если рука не ранена, можно нести яд в руке. Яд не повредит не имеющему ран. Кто сам не делает зла, не подвержен злу.

Ни на небе, ни среди океана, ни в горной расселине, если в неё проникнуть, не найдётся такого места на земле, где бы живущий избавился от последствий злых дел.

(Глава о зле)

Выдержка, долготерпение – высший аскетизм, высшая Нирвана, - говорят просветлённые, - ибо причиняющий вред другим – не отшельник, обижающий другого – не аскет.

Даже ливень из золотых монет не принесёт удовлетворения страстям. Мудр тот, кто знает: страсти болезненны и мало от них радости.

(Глава о просветлённом[176])

Победа порождает ненависть; побеждённый живёт в печали. В счастье живёт спокойный, отказавшийся от победы и поражения.

Нет огня большего, чем страсть; нет беды большей, чем ненависть; нет несчастья большего, чем тело; нет счастья, равного спокойствию.

(Глава о счастье)

Кто сдерживает пробудившийся гнев, как сошедшую с пути колесницу, того я называю колесничим; остальные – просто держат вожжи.

Говори правду, не поддавайся гневу; если тебя просят, - пусть о немногом, - дай. С помощью этих трёх условий можно приблизиться с богам.

И не было, и не будет, и теперь нет человека, который достоин только порицания или только похвалы. (Глава о гневе)

Писание загрязняется, если его не повторять; дома загрязняются, если за ними не следить; красота загрязняется леностью; легкомыслие у бдительного – грязь.

Легко жить тому, кто нахален, как ворона, дерзок, навязчив, безрассуден, испорчен.

Но трудно жить тому, кто скромен, кто всегда ищет чистое, кто беспристрастен, хладнокровен, прозорлив, чья жизнь чиста.

(Глава о скверне[177])

Как трава куса, если за неё неумело ухватиться, режет руку, так и отшельническая жизнь, если её неверно вести, увлекает в преисподнюю.

Что-либо сделанное небрежно, попранный долг, сомнительное благочестие – всё это не приносит большого вознаграждения.

Несделанное лучше плохо сделанного; ведь плохо сделанное потом мучит. Но лучше несделанного хорошо сделанное, ибо, сделав его, не испытываешь сожаления.

(Глава о преисподней[178])

Как дерево, хотя и вырванное, продолжает расти, если корень его не повреждён и крепок, так и страдание рождается снова и снова, если не искоренена склонность к желанию.

У кого сильны тридцать шесть потоков[179], устремлённых к удовольствиям, и мысли направлены на страсть, того, отклонившегося от правильных взглядов, уносят потоки.

Возбуждённые страстью попадают в поток, как паук в сотканную им самим паутину. Мудрые же, уничтожив поток, отказавшись от всех зол, странствуют без желаний.

(Глава о желании)

Буддийская поэзия Древней Индии формировалась на пересечении двух традиций – жреческой, проникшей в среду последователей Будды вместе с переходящим в буддизм брахманством, и фольклорной. Влияние жреческой традиции особенно ощутимо в древнейшей поэзии, представленной главным образом в сборнике «Суттанипата» в форме поэтических диалогов. Это беседы Будды с учениками, или с кем-нибудь из необращённых брахманов. Что касается фольклорной песенной традиции, обрядовой или лирической, то она питала буддийскую поэзию на всех этапах её развития. В демократических слоях общины религиозные песни часто создавались на основе переработки народного песенного творчества, что проявилось в существовании припевов, параллелизмах и т.п.

«Сутта о решимости», входящая в «Суттанипату» повествует о знаменитом эпизоде искушения будущего Будды Марой перед тем, как царевич достиг просветления. Действие разворачивается на берегу реки Неранджары, куда Гаутама приходит, разочаровавшись в аскезе, и садится под деревом. Мара, властитель всего, что противостоит буддийским ценностям, пытается вначале соблазнить, а потом устрашить царевича, насылая на него чудищ, персонифицирующих разнообразные страсти и пороки. Гаутама остаётся непоколебимым в своём решении, и Мара отступает.

Когда я, полный решимости,/ На берегу Неранджары,/ Все силы собрав, размышлял/ О том, как достичь покоя,/ Ко мне подошёл Намучи/ С жалостливыми речами:/ «Ты исхудал, ты бледен,/ Близка твоя смерть, несчастный!/…Живя, как живут брахманы,/ В огонь принося жертвы,/ Много заслуг накопишь./ Что пользы в борьбе с собою?/ Путь борьбы с собою тернист,/ Мучителен, полон лишений»,/ Говоря эти гатхи, Мара/ Вплотную приблизился к Будде./ Так говорившему Маре/ Вот что ответил Блаженный: «Родич беспечных, грешник,/ Пришёл сюда зачем ты?/ Нет для меня в заслугах/ И самой ничтожной пользы!/ Кому до заслуг есть дело,/ С тем и беседуй, Мара!/…Твои полчища, что одолеть/ Не дано ни богам, ни людям,/ Мудростью в прах разобью,/ Как горшок разбивают камнем.[180]

Когда я, полный решимости,/ На берегу Неранджары,/ Все силы собрав, размышлял/ О том, как достичь покоя,/ Ко мне подошёл Намучи/ С жалостливыми речами:/ «Ты исхудал, ты бледен,/ Близка твоя смерть, несчастный!/…Живя, как живут брахманы,/ В огонь принося жертвы,/ Много заслуг накопишь./ Что пользы в борьбе с собою?/ Путь борьбы с собою тернист,/ Мучителен, полон лишений»,/ Говоря эти гатхи, Мара/ Вплотную приблизился к Будде./ Так говорившему Маре/ Вот что ответил Блаженный: «Родич беспечных, грешник,/ Пришёл сюда зачем ты?/ Нет для меня в заслугах/ И самой ничтожной пользы!/ Кому до заслуг есть дело,/ С тем и беседуй, Мара!/…Твои полчища, что одолеть/ Не дано ни богам, ни людям,/ Мудростью в прах разобью,/ Как горшок разбивают камнем.[180]

Тханка. Победа Сиддхартхи над Марой. Шёлк, темпера. Китай.

Эпоха Пяти династий и Десяти царств (907-960).

В центре тханки изображен Будда в позе лотоса (падмасане). Его левая рука сложена в жесте дхаяна-мудра (жест медитации), правая – в жесте бхумиспарша-мудра (прикосновение к земле или жест просветления), а над головой изображен шестирукий Мара с двумя скрещенными мечами над головой. По сторонам от Будды – чудовища из войска Мары, которые не могут победить решимость Гаутамы достичь просветления. По краям тханки – бодхисаттвы, а внизу помещены семь драгоценностей буддизма – колесо, конь, белый слон, волшебная жемчужина, меч, мудрый советник и прекрасная царица.

Древнее ядро «Суттанипаты» составляла группа текстов, входящих в цикл «Параяна» («Достижение того берега»). Особенность этих поэтических диалогов составляла иносказательность вопроса, использующего уже известные образы потока и острова как места спасения.

- Для попавших на середину/ Наводящего ужас потока,/ Для объятых смертью и старостью/ Укажи остров, почтенный,/ И мне расскажи про остров,/ Где бы это не повторилось./ - Для попавших на середину/ Наводящего ужас потока,/ Для объятых смертью и старостью/ Укажу тебе остров, Каппа. / Ничего не иметь и не брать -/ Вот тот единственный остров./ Я его нирваной зову,/ Разрушающей смерть и старость. (Вопрос манавы[181] Каппы)[182]

Основные жанры буддийской поэзии – наставления (от короткой заповеди до пространной поэтической проповеди); эпические песни житийного содержания, повествующие о жизни Будды и его сподвижников, и лирическая исповедь, связанная с темами разочарования, ухода от мира, душевной борьбы и просветления. Как и в Древнем Китае, исповедальная лирика, служащая «излиянию чувств», была связана с формированием авторской поэзии. В отличие от безымянной поэзии «Суттанипаты», сборники «Тхерагатха» и «Тхеригатха» (песни старейших, известных монахов и монахинь - соответственно), представляющие исповедальную лирическую традицию, оформлены как авторские. Разумеется, имя действительного сочинителя иногда подменялось авторитетным именем знаменитого святого или ближайшего ученика Будды, некоторые имена были случайными, но само разнообразие авторских имён говорит о формирующейся в III– II вв. до н.э. индивидуальной поэзии.

Венценосные, синие, с красивыми шеями

Павлины кричат в Карамви.

Растревоженные прохладным ветром, спящего

Пробуждают к раздумью.

(Читтака. /Тхерагатха)[183]

К ранней исповедальной лирике относятся и многочисленные образцы женской буддийской поэзии, воспевающие свободу и учение Будды. О я свободна, свободна!/ От трёх горбунов свободна:/ От пестика и от ступки/ И от горбатого мужа./ От рожденья и смерти свободна -/ Исчезло ведущее к жизни. (Мутта./Тхеригатха). О дарующих освобождение «трёх знаниях»[184] говорится в стихах монахини Меттики. Хоть я больна и стара/ И силы мои иссякли,/На гору я взобралась,/ Опираясь на палку./Покрывало сбросив с себя/ И кружку перевернувши,/ Сижу на камне – и вот/ Мысль моя стала свободной./ Три знания обретены,/ Исполнен наказ Будды.[185]

Буддийская традиция сохранила имя Вангисы - ученика Будды, который владел даром почитаемой на Востоке импровизации. Вангиса, вдохновлённый проповедями Учителя, перелагал их на стихи. По преданию, он был профессиональным поэтом: в одной из гатх говорится, что до обращения он бродил по городам и деревням, «опьянённый складыванием песен». Его творчество отличало мастерское владение литературными панегирическими приёмами, характерными для древней поэзии. Десять сотен бхикшу[186]/Окружили Счастливого./ Он разъясняет Дхарму,/ Ниравану, где страха нет./ Внемлют чистейшей Дхарме,/ Возвещаемой Буддой./ Как Будда обликом светел!/ Как славят бхикшу его!

К поздним гатхам относят творения другого профессионального поэта Талапуты (около III в. до н.э.). Согласно традиции, Талапута был знаменитым актёром, который под влиянием проповедей Будды оставил своё ремесло и стал монахом. Его поэзия знаменательна передачей двойственного состояния поэта-отшельника, решившего следовать по пути, данному Буддой, и в то же время ощущающего непреодолимую тоску по мирской жизни и её радостям. Веря в правильность избранного пути, автор стихов страдает от осознания мучительности долгого пути к просветлению. О когда же я буду в горных пещерах/ Жить один, вокруг никого не видя,/ Постигая сущего непостоянство, -/ О когда, о когда всё это будет?/ О когда я, муни, одетый в лохмотья,/ Ничего не имея, в жёлтых одеждах[187],/ Уничтожив вражду, заблуждения, страсти,/ Буду жить, счастливый, в расселине горной?/…Нет, не беда, не позор, не изгнанье,/ Не каприз, не поиски пропитанья/ Толкнули меня к уходу от мира - / Я был послушен тебе, о сердце!/ Довольство малым добрые славят,/ Отказ от гнева, прекращенье страданий, -/ Так ты, о сердце, меня наставляло,/ А теперь возвращаешься к старым привычкам!/… Всё будет теперь не так, как прежде./ Я не буду больше в твоей власти./ Я отрёкся ради учения риши,/ Подобные мне не подвержены смерти.[188]

Молящиеся буддийские монахи у висящей над пропастью («падающей») золотой гранитной глыбы, которую согласно преданию, удерживает волос Будды, на горе Чайтино. Мьянма. Современное фото.

На рубеже двух эпох в истории древнего буддизма – Хинаяны и Махаяны (I – II вв.) – было создано одно из самых популярных сочинений в буддийском мире – «Буддачарита» - «Жизнь Будды». Его автор – прославленный поэт и драматург Ашвагхоша (дословно – «Голос коня», или «Мелодия, подобная плавному бегу коня»). По словам К. Бальмонта, «священный напев Асвагхоши могуч, как конское ржание в бою, как топот копыт скакуна, мерный и быстрый».[189] В отличие от «Лалитавистары», отразившей традицию обожествления Будды в Махаяне, «Буддачарита» представляет собой жизнеописание Учителя, наделённого человеческими чертами. Поэма глубоко лирична и музыкальна, жизнь Будды рисуется в ней на фоне судеб людей с их благородными и недостойными поступками, настроениями и страстями. С. Леви называл поэму Ашвагхоши «сплошным песнопением».[190]

Об авторе «Буддачариты» - талантливом поэте, основателе драматургического искусства Индии сохранилось всего несколько биографических фактов и легенды в тибетских и китайских сочинениях. Согласно одной из них, однажды Будда, беседуя с учениками, проходил по саду. Соловей, увидав прекрасный лик Будды, пленился им и запел. Будда, растроганный пением, сказал: «Пусть же, в новом воплощении, он будет человеком». Этим человеком и стал Ашвагхоша, соединивший в себе горячую природу коня и певучую природу птицы. Поэт происходил из брахманского рода, получил традиционное образование; судя по его сочинениям, прекрасно знал священные тексты арийских Вед. Наиболее авторитетные источники относят время его жизни к первой половине I века н.э. Перу Ашвагхоши приписывалось более 30-ти буддийских сочинений различных жанров. Среди них наиболее достоверны музыкальное произведение «Покровитель царства», «Алмазная Игла», сборник поучительных рассказов «Украшение проповедей», поэмы «Сундара и Нанда», драмы «Сказание о Шарипутре» и поэма «Жизнеописание Будды». Текст знаменитой поэмы известен современной науке лишь с 1883 года, благодаря английскому переводу с санскритского оригинала. К. Бальмонт при подготовке русского перевода «Буддачариты» обращался к изданному в серии «Священные книги Востока» переводу С. Била, который перевёл на английский китайскую версию памятника.

Известный индолог Г.М. Бонгард-Левин полагает, что знакомившим русского читателя с «Жизнью Будды» издателю Сабашникову и поэту Бальмонту, по-видимому, не было известно, что встреча России с царевичем Сиддхартхой, ставшим «Просветлённым», была уже не первой.

Известный индолог Г.М. Бонгард-Левин полагает, что знакомившим русского читателя с «Жизнью Будды» издателю Сабашникову и поэту Бальмонту, по-видимому, не было известно, что встреча России с царевичем Сиддхартхой, ставшим «Просветлённым», была уже не первой.

Симон Ушаков. Гравюра Преподобный Варлаам просвещает царя Иоасафа. Иллюстрация из «Истории о Варлааме и Иоасафе» Симеона Полоцкого, опубликованной в 1681 г. в Москве

За восемь столетий до этого, в XII веке, на Руси была популярна «Повесть о Варлааме и Иоасафе, царевиче индийском». Перевод на древнерусский и на другие славянские языки делался с греческой версии, восходящей к индийской легенде о жизни Будды и именно к «Буддачарите». Имя Иоасаф – искажённое индийское «бодхисаттва» (через персидско-арабскую форму Будасф). Иоасаф в русской церкви был даже причислен к лику святых. Повесть пользовалась широкой популярностью, по ней слагались духовные стихи. Так, духовный стих «Царевич Иосаф» из сборника П. Бессонова «Калики перехожие» передает диалог царевича Иосафа (Асафея) с «прекрасной матерью пустыней», символизирующей уход из мира, в котором царевич высказывает свою твердую решимость посвятить себя духовной жизни. «Прекрасная пустыня» указывает царевичу на его мирское предназначение – «владеть вольным царством», «казною золотою», жить в белокаменных палатах, подчеркивает его молодость, чуткую к пробуждению природы весной. Но Иоасаф отвергает все мирские блага, желая «работати» матери-пустыне, «земные поклоны исправляти». «И все святые праведные/ Асафью царевичу вздивовались,/ Ево младому царскому смыслу». [191]

В XVII веке свою версию «Повести о Варлааме и Иоасафе» создал Симеон Полоцкий, а при Петре Первом устраивались театральные представления, основанные на её сюжете. Позднее к ней обращались поэты В.А. Жуковский и А.Н. Майков. Вряд ли Бальмонт знал и о том, что драма «Жизнь есть сон» его любимого испанского драматурга Кальдерона, которую поэт перевёл на русский в 1902 г., также написана на сюжет «Повести о Варлааме и Иоасафе». Открытие первой буддийской выставки в Петрограде в 1919 г. академик С.Ф. Ольденбург предварил словами: «Нигде, может быть, на земле люди не искали с такой силою и напряжением ответа на вопросы о жизни и смерти, о цели и смысле жизни, как в далёкой от нас Индии, населённой главным образом народами, нам родными, языки и многие обычаи которых во многом близки нам».[192] Издание «Буддачариты» в переводе Бальмонта В. Брюсов назвал ценным подарком русской литературе. Через столетие ценность труда не уменьшилась, скорее всего, именно в наше время она многократно возросла.

Отрывки из поэмы Ашвагхоши «Жизнь Будды» даются в переводе К.Бальмонта.[193]

1. Рождение

1. Рождение

Был некто, рода знатного Икшваку,

Что означает – Сахарный Тростник,

Непобедимый, как река, властитель

Царь Сакья, чистый в умственных дарах

И в нраве – незапятнанности цельной,

Суддходана, иначе – Чистый Рис.

Светло любимый всеми существами,

Как мир обласкан новою Луной,

Поистине тот царь был словно Сакра,

Кому все Дэвы неба – сонмы слуг,

Царица же его – богиня Саки.

Сильна, спокойна в мыслях, как Земля,

Чиста по духу, словно водный лотос,

Определить её – никак нельзя,

Её же имя, имя – образ, Майя./…/

Рождение Будды. X в. Непал.[194]

5. Разлука

И царь увеличил возможности чары,

Влеченья телесных услад.

Ни ночью, ни днём не смолкали напевы,

Царевич от звуков устал.

Ему опостылели нежные звоны,

Он жаждал отсутствия их.

Он думал о старости, боли и смерти,

Как лев был, пронзённый стрелой./…/

Он видел страду и томление мира,

Предельное горе его.

Болезнь разрушает, и в старости – тленье,

И смерть убивает совсем,

И люди не могут для правды проснуться,

И гнёт он чужой принимал./…/

13. Мара

Сильный Риши, рода Риши,

Твёрдо сев под древом Бодхи,

Клятвой клялся – к воле полной

Совершенный путь пробить.

Духи, наги, Сонмы Неба

Преисполнились восторгом.

Только Мара Дэвараджа,

Враг молитв, один скорбел.

Воин, царь пяти желаний,

Изощрённый в деле битвы,

Враг всех ищущих свободы,

Справедливо назван – Злой./…/

Тханка. Победа Сиддхартхи над Марой. Фрагмент. Шёлк, темпера. Китай. Эпоха Пяти династий и Десяти царств (907-960).

14. Лицом к лицу

Бодгисаттва, Мару победивши,/ Твердо ум в покое укрепив,/ Вычерпав до капли первоправду,/ В созерцанье глубоко вошел./ И в порядке пред его очами/ Состоянья разные прошли/…/ Вспомнил он свои существованья,/ Там рожден и с именем таким,/ Все, до настоящего рожденья,/ Через сотни, тысячи смертей/ Мириады разных воплощений,/ Всякие и всюду, без числа./ Всей своей семьи узнав сплетенья,/ Жалостью великой схвачен был./…/ Пусто все, и шатко, и неверно,/ Как платан, что каждый миг дрожит,/ Как мечта, что вспыхнет и погаснет,/ И как сон, что встанет и пройдет./…/ Пред собой увидел все созданья,/ Как увидишь в зеркале свой лик:/ Всех, кто был рожден и вновь родился,/ Чтоб в рожденьи новом умереть,/ Благородных, низких, пышных, бедных,/ Всех жнецов своих безмерных жатв./…/Видел также он скупцов и жадных,/ Ныне – как голодные они,/ Их тела крутой горе подобны,/ Рты же – как игольное ушко./…/ Жадные, обманывать умели,/ Облыгали тех, кто был благим,/ А теперь голодными родились,/ Призрак пищи вечно мучит их./…/ Видел тех, кто заслужили Небо,/ Но снедает их любовь к любви,/ Жажда быть любимым вечно мучит,/ вянут, как без влаги вянет цвет./Светлые дворцы их опустели,/ Дэвы спят во прахе на земле,/ Или молча горько-горько плачут,/ Вспоминая о былых любвях./…/ Восхотев Нирвану проповедать,/ Совершенный возвестить покой,/ К Бенаресу так он путь направил,/ Как пронзает Солнце темноту,/ К граду, где издревле жили Риши,/ Он направил свой размерный шаг,/ Царь быков глядит так взором кротким,/ Так ступает ровным шагом лев.

Пьяный слон[195]

И пришел он в Бенарес./ Обратил купцов богатых,/ И сандаловый он терем/ Принял в дар от обращенных,/ Благовонный до сих пор./ И пришел он в Магивати,/ обратил молельных Риши./ И ступил ногой на камень,/ До сих пор там виден след./ Колесо на нем двойное,/ В колесе сияют спицы,/ Десять сотен спиц блистает,/ Светлый след неистребим./…/В это время Дэвадатта,/ Совершенства Будды видя,/ В сердце завистью ужален,/ Власть мышленья потерял/ Измышлял дела он злые,/ Чтоб Закон остановился./ Он взошел на Гридракуту,/ Камень тяжкий покатил./ Был на Будду он нацелен,/ Но, с горы скатившись, камень,/ Разделился на две части/ И прошел по сторонам./ Неуспех увидя в этом,/ Он из царских загородок/ Отпустил, на путь прохожий/ Дико-пьяного слона./…/ Так бежал тот слон свирепый/ По дорогам Раджагрихи,/ Исступленно убивая/ Попадавшихся людей./…/ Совершенный в это время/ Путь держал свой в Раджагриху,/ С высоты ворот просили / Будду в город не вступать./ С ним пять сотен было Бхикшу,/ Все они сокрылись в страхе,/ Только Ананда остался,/ Верность Будде сохранил./ Но, одной лишь мыслью полон -/ Укротить любовью ярость,/ Шел спокойно Совершенный/ К сумасшедшему слону./ Пьяный слон увидел Будду,/ Диким оком быстро глянул/ И, придя, пред ним склонился,-/ Пала тяжкая гора./ Лотос – руку протянувши,/ Приласкал его Владыка,/ Как светло ласкает тучу/ Устремленный луч Луны./…/ И народ кругом, увидя,/ Что безумный слон стал мудрым,/ Поднял радостные клики,/ Это чудо вознося.

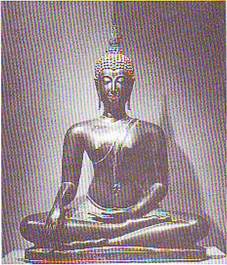

Бронзовая скульптура Будда,

покоривший Мару.

XIV в. Таиланд.

Буддийские мотивы стали ведущими в творчестве многих поэтов Древней Индии, среди которых был знаменитый Бхартрихари, о котором практически ничего достоверного не известно. Творчество поэта и некоторые косвенные данные позволяют предположить, что он жил в III или IV веке в одной из областей Северо-Западной Индии, был близок к кругам религиозных проповедников и странствующих учителей. Возможно, что поэт и сам вёл бродячий образ жизни, выступая с импровизациями перед самой разнообразной аудиторией. Стихи Бхартрихари, как предполагают, были собраны и записаны много лет спустя после его смерти. В поздних редакциях стихи были распределены по трём циклам – шатакам: «Нити-шатака» («Шатака о правильном поведении»), «Шрингара-шатака» («Шатака о любви») и «Вайрагья-шатака» («Шатака об отрешении»).

В целом во всех трёх шатаках преобладающими являются мотивы моралистического характера, которые развиваются поэтом в его идеале «хорошего человека», противостоящего дурному, назиданиях царям, стихах о всевластии судьбы, о богатстве, знании, дружбе, любовной лирике и назидательных стихах о женщине. Буддийские идеи и образы особенно характерны для последнего, третьего собрания, содержащего религиозную лирику, наставления о бренности бытия, ничтожестве мирских радостей, трудностях отшельнического пути. Герой Бхартрихари часто задаётся вопросом: отдаться любви, наслаждаться мирскими радостями или стать отшельником, уйти в лес, помня, что все эти радости нестойки и кратковременны? Каждый путь связан со своей системой ценностей. Равнозначность противоположных идеалов, свойств и явлений становится для поэта предметом логической игры. Он выстраивает доказательства, приравнивающие отшельника к царю, бедность к богатству. Увлечение Бхартрихари логической игрой ума даёт основание исследователям считать его поэзию рационалистической, чуждой как живописной изобразительности, так и бытовой ассоциативности.[196] Поэтическая образность его дидактики и даже лирики связана с абстрагирующими сопоставлениями, антитезами, противопоставлениями – перечислениями.

От дурного совета царь гибнет,

Подвижник – от привязанности, от баловства – сын,

Брахман – от невежества, род – от плохого сына,

Добродетель – от общения с низким и злым,

Стыд – от вина, от нерадивости – поле,

От долгих скитаний на чужбине – любовь,

Процветание – от несчастья, от недоверия – дружба,

А богатство – от щедрости и мотовства.

26

Прогрызла как-то ночью мышь дыру в корзине

И тут же угодила в пасть к змее,

Которая лежала там, кольцом свернувшись,

Голодная и без надежд на жизнь.

Наевшись, ожила змея и выползла на волю

Через дыру, проделанную мышью.

Не беспокойтесь! Видите? Судьба сама хлопочет

О том, чтоб нас сломить или возвысить.

162

Для еды довольно плодов,/ для питья – сладкой воды,/ Ложе моё – земля,/ из коры – одежды мои./ Не могу больше терпеть/ грубости подлецов,/ Что, из чаши богатства хлебнув,/ совсем помутились умом.

173

Катит река надежды воды бесплодных мечтаний/ Между крутых берегов бесконечных тревог,/ Вьются птицы сомнений над волнами жажды,/ Гибель сулит заблуждений водоворот./ Сносит могучим разливом деревья спокойствия,/ В глубине притаились крокодилы страстей…/ Люди, восславим очищенных святостью йогов,/ тех, кто мутный этот поток сумел переплыть!

191

Что толку в Ведах, в чтении пуран[197]?/ Что толку в смрити[198] и пространных шастрах[199]?/ Что толку хлопотать о списке добрых карм,/ Дающих право приютиться в сварге[200]?/ Всё это мелкий торг. И лишь одно/Блаженство самопогруженья/ Дотла сжигает тяжесть бытия/ И боль всех горестей и всех лишений.

Влияние Бхартрихари на древнюю и средневековую поэзию Индии было огромным. Стихи его распространялись и в устной традиции, и в многочисленных списках. Ему подражали многие поэты, причём не только творчеству или манере в целом, но и как это принято в древневосточной культуре, отдельным темам, стихам, приёмам. Поэтому творчество Бхартрихари породило целую поэтическую традицию с особым жанровым, дидактико- тематическим и стилистическим каноном.

Глава 2.Канонические изображения Будды и символов его учения. Отражение в искусстве буддийской космологии

Согласно исследованиям в области буддийского искусства, с образом исторического Будды связано несколько жестов, характерных для его изображений.[201] Так, обе руки, находящиеся у груди с прижатыми пальцами, символизируют поворот колеса Закона или передачу учения. Руки, лежащие на коленях, указывают на состояние медитации. Поднятая ладонью вперёд рука – это жест утешения или защиты. Опущенная к земле ладонью вниз правая рука символизирует момент просветления. К главным событиям жизни Будды относится первая проповедь в Сарнатхе. Здесь он изображается с соответствующим жестом учения, при этом иногда в композицию включается колесо Закона (символ раннего буддизма). Образ полулежащего Будды указывает на его окончательный триумф – паринирвану.[202]

Стоящий Будда (Будда Удаяны).

XIV в. Китай. Династия Юань.

Знаменательно происхождение популярного в Восточной Азии изображения стоящего в полный рост Будды с поднятой в жесте утешения правой рукой. Это так называемый Будда Удаяны. Согласно преданию, достигший просветления и ставший Буддой Гаутама по прошествии определённого времени взошёл на небеса для проповеди своего учения 33-м божествам царства Индры. Исповедующий учение Будды царь Удаяна, бесконечно тоскуя по Учителю, приказал создать его статую из сандалового дерева. Впоследствии это событие и образ Будды Удаяны, стали каноническими, дав импульс для многочисленных воспроизведений иконографии несохранившейся скульптуры.

Учёные полагают, что канонические изображения Будды, подчёркивающие ту или иную его ипостась, распространяются с III века до н.э. Многие факты говорят о том, что развитие образа Будды, как и всего буддийского искусства, было связано прежде всего со светским покровительством, с деятельностью властителей, ставших последователями буддизма. «В то время как нищенствующие монахи и благочестивые священники использовали наглядные изображения крайне редко, мирские последователи нуждались как в начальном руководстве, так и в продолжающемся визуальном напоминании о вероучении, которому они следовали».[203] Так, ещё до распространения антропоморфных изображений Будды символом буддийского учения были колонны с пышными капителями. Их происхождение связано с именем легендарного индийского царя Ашоки Маурьи, который правил с 268 по 231 г. до н.э. Ашока объединил северо-восточную, северную и центральную части Индии в буддийскую империю. «Он узрел в буддизме принципиально новый инструмент концептуальной власти, позволяющий создавать полиэтнические империи, основанные на идее религиозно-идеологического равенства подданных».[204] Ашока утверждал избранное им вероучение с помощью указов, вырезанных на колоннах из камня и дерева. Исследователи предполагают, что в использовании символических столбов Ашока следовал ранним ведийским верованиям, в частности представлениям об axis mundi («оси мира»), содержащимся в Ригведе.

Учёные полагают, что канонические изображения Будды, подчёркивающие ту или иную его ипостась, распространяются с III века до н.э. Многие факты говорят о том, что развитие образа Будды, как и всего буддийского искусства, было связано прежде всего со светским покровительством, с деятельностью властителей, ставших последователями буддизма. «В то время как нищенствующие монахи и благочестивые священники использовали наглядные изображения крайне редко, мирские последователи нуждались как в начальном руководстве, так и в продолжающемся визуальном напоминании о вероучении, которому они следовали».[203] Так, ещё до распространения антропоморфных изображений Будды символом буддийского учения были колонны с пышными капителями. Их происхождение связано с именем легендарного индийского царя Ашоки Маурьи, который правил с 268 по 231 г. до н.э. Ашока объединил северо-восточную, северную и центральную части Индии в буддийскую империю. «Он узрел в буддизме принципиально новый инструмент концептуальной власти, позволяющий создавать полиэтнические империи, основанные на идее религиозно-идеологического равенства подданных».[204] Ашока утверждал избранное им вероучение с помощью указов, вырезанных на колоннах из камня и дерева. Исследователи предполагают, что в использовании символических столбов Ашока следовал ранним ведийским верованиям, в частности представлениям об axis mundi («оси мира»), содержащимся в Ригведе.

Львиная капитель. III в. до н.э.

Сарнатх, Индия.[205]

Знаменитый памятник, связанный с так называемым царским подношением Будде, - Сарнатхская львиная капитель, отпечатанная на денежных знаках Индии. Один из самых древних символов буддизма - колесо Закона - изображён на государственном флаге этой страны. Получили распространение колонны с капителью в виде цветка лотоса, увенчанные фигурами таких почитаемых в Индии животных, как корова, слон и лев. Лев на колонне Ашоки, как и в других связанных с Буддой изображениях (львы обычно поддерживают трон Будды), является символом царского происхождения Гаутамы, имеющего от рождения «львиное» тело. Лев указывает на родовое имя царевича – «лев из рода Шакья», что и подчёркивается часто изображаемым «львиным» троном.

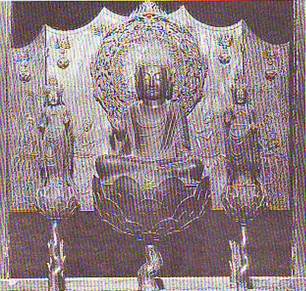

Бронзовая скульптура Будда Амида (Амитабха) и два бодхисаттвы.Начало VIII в. Святилище г-жи Татибана. Япония

Кроме Будды Удаяны, символизирующего утешение, существуют образы коронованного Будды, Будды Вайрочаны, а также Будды Амитабхи или Будды Амиды (в Японии). Образ Будды Амитабхи связывают с представлениями о молодости, вечности и неизбежности перерождения в раю. Земная жизнь – всего лишь часть движения к перерождению в «чистой земле» Амитабхи. В улыбке Будды Амитабхи запечатлена вера в окончательное освобождение человека как следствие неисчерпаемости космической энергии.

Отличительной особенностью изображений Будды-целителя(Бхайшаджьягуру) является наличие 12-ти стражников или воинов, образы которых возводят к разработке архаических персонажей, олицетворяющих плодородие. Фигуры 12-ти воинов располагались в соответствии со знаками зодиака, что также подчёркивает их связь с ранними земледельческими культами.

БуддаВайрочана – космический Будда, воплощающий абсолют вселенной, стал популярен как олицетворение идеи Махаяны, подчёркивающей божественность Будды и стремящейся представить его как небесного владыку. Поэтому небесный Будда Вайрочана часто изображается коронованным. Считается, что к V в. н.э. эволюция земного образа Шакьямуни к вечным, одухотворённым и космологизированным изображениям Будды махаяны была закончена.

Следует подчеркнуть также влияние древнеиндийской скульптуры на изображения Будды. В индийской традиции человек рассматривается как хранитель «дыхания жизни», поэтому сама скульптура – это не просто физическое изображение человека или его тела. Изображение предполагало возвышенную отрешённость, красоту аскезы и отшельничества. Поэтому изображения Будды гармонически соединяют человеческие черты с признаками божественности, к которым относились уже упоминаемые 32 признака совершенства и последующие добавления ореола и нимба.

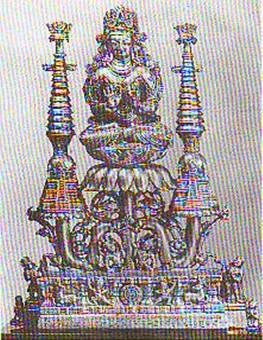

Бронзовая статуэтка. Панга Саю Санг (Майтрейя).

VI в. Корея. Национальный музей азиатских искусств. Париж. Бодхисаттва будущего изображен в царской позе (лалитасана), левая нога опирается на подставку в виде стилизованного лотоса.

К образам Будды (особенно в традиции Махаяны) примыкают изображения Бодхисаттв (просветлённых, находящихся на пути к нирване), вначале сопровождающих Будду, а затем ставших самостоятельными объектами поклонения. Для отличия бодхисаттв служили особые, только им присущие символы. Например, у будущего Будды – бодхисаттвы Майтрейи в короне изображается ступа, а в короне Авалокитешвары, который всегда держит в руке лотос, есть изображение сидящего Будды. Авалокитешвара, выражающий такую ипостась Будды, как сострадание, впоследствии выступал как защитник путешествующих, спаситель душ умерших и заблудших. Культ Майтрейи был связан с будущим, с надеждами на благоприятное перерождение. Кроме того, бодхисаттвы олицетворяли благородство, благочестие, милосердие, земные заслуги, которые будут вознаграждены небесными дарами (последнее подчёркивалось великолепием их одеяний).

Главными божествами, получившими

распространение в странах буддийского влияния, были Праджняпарамита как олицетворение женской ипостаси и мудрости Будды и богиня Тара, женский двойник бодхисаттвы Авалокитешвары, которая также выполняла функции защиты от таких опасностей, как огонь и свирепые животные.

Бронзовая статуэтка. Бодхисаттва Авалокитешвара.

XII-XIII вв. Камбоджа. Национальный музей азиатских искусств. Париж.

В буддизме Махаяны, получившем распространение в Камбодже при царе кхмерской династии Джаявармане VII (1125-1218), который в то же время поддерживал представления о Божественном царстве, основанные на индуизме, был развит культ бодхисаттвы созерцания Авалокитешвары («владыки зрящего»). Влияние индуизма проявляется в многорукости бодхисаттвы. В его руках обычно находятся такие важные атрибуты буддизма, как четки (мала), лотос (падма), сосуд (калаша) и другие. Лицо, головной убор и одеяние бодхисатвы имеют местный кхмерский облик.

В Китае буддийской богиней милосердия была Гуаньинь, о чем свидетельствуют её многочисленные изображения, основанные на легендах о её необыкновенном благородстве и сострадании: слепота (глаза были отданы потерявшему зрение отцу), расколовшаяся на несколько частей голова богини при виде мучений грешников в аду. Поза «царского отдохновения», изящество одеяния и жеста правой руки символизируют духовное просветление и совершенство бодхисаттвы сострадания.

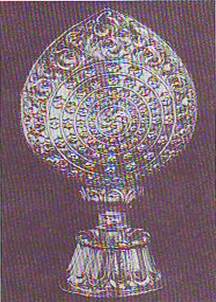

Помимо изображений самого Будды в скульптуре и живописи разных стран с самого раннего периода распространения буддизма используются такие наиболее важные символы, как колесо Закона, дерево Бодхи, лотос, чинтамани, ваджра, ступа. В искусстве раннего буддизма они изображались самостоятельно, символизируя или самого Будду, или наиболее важные события его жизни и распространение учения.

Помимо изображений самого Будды в скульптуре и живописи разных стран с самого раннего периода распространения буддизма используются такие наиболее важные символы, как колесо Закона, дерево Бодхи, лотос, чинтамани, ваджра, ступа. В искусстве раннего буддизма они изображались самостоятельно, символизируя или самого Будду, или наиболее важные события его жизни и распространение учения.

Рельеф из песчаника. Поклонение колесу Закона.

100 г. до н.э. Бхархут. Индия.

Позднее эти символы вошли в различные композиции буддийской скульптуры, архитектуры и живописи. Колесо Закона как образ просветления Будды и его первой проповеди обычно включалось в каноническое изображение передачи учения. Здесь символический жест остановки Буддой колеса Закона наряду с характерным знаком выдвинутой вперёд правой ладони усиливает значение события. Позднее, с VI века, в искусстве Индии встречаются изображения колеса Закона и двух газелей, символизирующих первую проповедь Будды в Оленьем парке. Долгое время сохранялись различные изображения ветвей священного дерева Бодхи, выражающего момент превращения царевича Гаутамы в Будду. Ветви дерева Бодхи присутствуют даже в тех случаях, когда образ Будды даётся в момент просветления, на что указывает знак касания земли рукой.

Позднее эти символы вошли в различные композиции буддийской скульптуры, архитектуры и живописи. Колесо Закона как образ просветления Будды и его первой проповеди обычно включалось в каноническое изображение передачи учения. Здесь символический жест остановки Буддой колеса Закона наряду с характерным знаком выдвинутой вперёд правой ладони усиливает значение события. Позднее, с VI века, в искусстве Индии встречаются изображения колеса Закона и двух газелей, символизирующих первую проповедь Будды в Оленьем парке. Долгое время сохранялись различные изображения ветвей священного дерева Бодхи, выражающего момент превращения царевича Гаутамы в Будду. Ветви дерева Бодхи присутствуют даже в тех случаях, когда образ Будды даётся в момент просветления, на что указывает знак касания земли рукой.

Бодхисаттва с лотосом. Фрагмент

росписи. Аджанта. VII в.

Лотос (чистота, совершенство, превосходящая земное значение мудрость, само учение буддизма), чинтамани (жемчужина или «драгоценность, исполняющая желания», иногда её держат в руках бодхисаттвы), ваджра («алмаз», «молния и удар грома» - символы прочности и неуничтожимости) позднее стали знаками эзотерических буддийских школ (Ваджраяна, Сингон, Тэндай).

Ваджра представляет абсолютную чистую силу природы в её наиболее могущественном проявлении и таким образом символизирует непобедимость пути Будды. Ваджраяна – путь ваджры или путь «грома – и молнии», отличается от ранних форм буддизма представлением о том, что чувственный окружающий мир не следует считать иллюзорным, что возможно достичь просветления и в этой жизни, чему служат особые виды медитации под руководством гуру, а также чтение мантр (мантра – букв. «освобождение ума») и участие в ритуалах. Сложные и тайные ритуалы эзотерических буддийских школ были призваны открыть абсолютный смысл в обычных вещах и тем самым устранить невежество, считающееся в буддизме «худшим видом грязи».

Одним из самых важных символов буддизма остаётся лотос, который может входить в различные изображения как часть композиции, придавая духовный смысл происходящему. «Поза лотоса» - это знак Будды и других буддийских божеств, лотос находится в руке бодхисаттвы Авалокитешвары, подчёркивая его близость к абсолютному совершенству и чистоте, он венчает колонну Ашоки, символизирующую присутствие самого Будды и

олицетворяющую столб мира на горе Меру, означающей центр вселенной.

Храм Феникса (Бёдо-ин) около Киото. 1053 г. Миниатюрная копия «западного рая» Амитабхи.

Кроме того, лотос связан с водной стихией, с темой воды в искусстве буддизма. В изображениях, связанных с буддийской космологией, водяной лотос, занимающий в таких композициях центральное положение, часто переходит в лотосовый трон, на котором восседает Будда Амитабхи - Будда «чистой земли» или рая. Земля Амитабхи описана в сутрах: «В стране совершенного блаженства есть семь драгоценных прудов, наполненных водой восьми заслуг…В пруду лотосы с большое колесо, благоухающие тонким ароматом. В стране совершенного блаженства, в чистой земле Будды есть всевозможные красивые птицы разных цветов – домашние и дикие гуси, цапли, аисты, журавли, павлины, попугаи…двухголовые птицы шиншин и другие. Во все часы дня и ночи они общим хором стройно поют».[206]

Обожествление водной стихии в буддизме объясняет культ змеиных царей (наградж и нагов), которым поклонялись как воплощениям духов рек, источников, озёр. В буддийской мифологии наги – змееподобные полубожества. Исследователи полагают, что наги играли важную роль в мифологии доарийской Индии, и во включении их в буддийскую мифологию видят признак неарийского происхождения буддизма. Описания нагов встречаются во многих канонических текстах, например, в «Джатаках» (легендах о прошлых воплощениях Будды). Сам Шакьямуни, до того как стать Буддой, несколько раз перерождался в образе нага. В традиции махаяны распространены легенды, повествующие о том, как философ Нагаджуна добыл у нагов сутру «Праджняпарамиту», которая ими охранялась до тех пор, пока люди не созрели до её понимания.[207] Изображение наградж особенно характерно для произведений искусства раннего буддизма, где они символизируют мудрость и плодородие. Змеиным царям приписывались также защитные, охранительные функции. Известны изображения Шакьямуни на троне из свёрнутых змеиных колец и под капюшоном змеиного царя Мучалинда, которому в одном из буддийских мифов приписывается заслуга спасения Шакьямуни во время потопа.

Обожествление водной стихии в буддизме объясняет культ змеиных царей (наградж и нагов), которым поклонялись как воплощениям духов рек, источников, озёр. В буддийской мифологии наги – змееподобные полубожества. Исследователи полагают, что наги играли важную роль в мифологии доарийской Индии, и во включении их в буддийскую мифологию видят признак неарийского происхождения буддизма. Описания нагов встречаются во многих канонических текстах, например, в «Джатаках» (легендах о прошлых воплощениях Будды). Сам Шакьямуни, до того как стать Буддой, несколько раз перерождался в образе нага. В традиции махаяны распространены легенды, повествующие о том, как философ Нагаджуна добыл у нагов сутру «Праджняпарамиту», которая ими охранялась до тех пор, пока люди не созрели до её понимания.[207] Изображение наградж особенно характерно для произведений искусства раннего буддизма, где они символизируют мудрость и плодородие. Змеиным царям приписывались также защитные, охранительные функции. Известны изображения Шакьямуни на троне из свёрнутых змеиных колец и под капюшоном змеиного царя Мучалинда, которому в одном из буддийских мифов приписывается заслуга спасения Шакьямуни во время потопа.

Позолоченная скульптура из камня Будда Мучалинда (змеиный).

XII в. Таиланд

Индийская легенда о змее Мучалинде, охранявшем Будду во время его медитации, получила яркое воплощение в скульптурных памятниках Юго-Восточной Азии, что было обусловлено как добуддийскими культами, так и самой природой Камбоджи и Таиланда. К этим памятникам относится знаменитая балюстрада нагов (змеиная) XIII века в Камбодже. Кроме того, изображения змей входили в перила всех мостов надо рвами с водой, поскольку считалось, что змеи как олицетворение воды соединяют небеса и землю. Для изображений Будды Мучалинды в Таиланде важно то, что медитация Шакьямуни под плащом змеиного царя олицетворяет последнее событие, связанное с жизнью исторического Будды. Это его последняя медитация, предшествующая просветлению, которая заканчивается первой проповедью Будды в Оленьем парке в Сарнатхе.