СГАНАРЕЛЬ, ИЛИ МНИМЫЙ РОГОНОСЕЦ 6 страница

Постоянный предмет нападок и осмеяния у Мольера – медицина и врачи. Тогдашнее состояние Гиппократовой науки в Европе, особенно во Франции, где медицинский факультет Сорбонны встречал в штыки всякую свежую догадку, и вправду давало немало поводов для насмешек. Еще недавно, в «Любви‑целительнице» (1665), врачи были для Мольера сознательными и опасными обманщиками из семейства «фальшивомонетчиков». К этой касте, морочащей честных людей надутой галиматьей, принадлежат и философы в «Браке поневоле» (1664), и астрологи в «Блистательных любовниках» (1670), и педанты в «Критике „Урока женам“», и святоши в «Тартюфе». Вся эта шайка – общественное зло, изобличаемое Мольером‑моралистом с верой в полезность и действенность его сатиры. А в «Лекаре поневоле» врачебная заумь – скорее, просто предлог для раскатистого хохота, она не страшна, а забавна. Зато в «Господине де Пурсоньяке» медицина – пугающая, грозная сила. Это власть, способная выносить непререкаемые и жестокие приговоры, приводить в исполнение мучительные экзекуции, объявлять больными и безумными тех, кто имел несчастье стать поперек дороги хозяевам, оплатившим услуги угодливых исцелителей.

Вместе с открытием других граней в уже освоенных темах и приемах Мольер занят и поиском новых языковых возможностей. Вопреки очевидной истине, утверждаемой учителем философии из «Мещанина во дворянстве»: «Все, что не проза, то стихи, а что не стихи, то проза», – в изящнейшей лирической комедии «Сицилиец, или Амур‑живописец» (1667) многие прозаические строчки так ритмизованы, что напоминают белые стихи (в переводе, к сожалению, это уходит). В «Амфитрионе» и «Психее» строгий александрийский двенадцатисложник прихотливо чередуется с восьми‑ и шестисложными стихами. Во многих пьесах французская речь перемежается речью итальянской, испанской, латинской, правильной и ломаной, речью на смешанных, вообще не существующих языках, не говоря уже о диалектах французских провинций или о французской речи с иностранным акцентом. Словно бы все пласты одного только родного языка уже не могут насытить мольеровскую неукротимую словесную изобретательность.

|

|

|

Есть среди мольеровских персонажей тех лет и фигура небывалая, приковывающая к себе взгляд особенно властно: Скупой, Гарпагон. Именно Гарпагона выбрал Пушкин для своего упрека Мольеру: «У Мольера скупой скуп и только» (в противоположность Шекспиру, у которого Шейлок наделен еще множеством различных свойств). Если бы Пушкин, высказывая это суждение, был озабочен подробным и пристальным разбором Гарпагонова характера, он непременно бы уточнил, что Гарпагон не только скуп, он еще и тщеславен, легковерен, вспыльчив, сластолюбив. Но Пушкину на сей раз важнее была общая мысль, и для ее подтверждения Гарпагон – удачнейший пример из всех возможных. В «Скупом» Мольер действительно ближе всего к изображению «вечного» типа, одержимого одной «вечной» страстью, олицетворяющего один «вечный» порок. Не зря сюжет этой пьесы вплоть до отдельных комических трюков восходит еще к Плавту. И сама скупость (во французском слове, служащем названием комедии, есть и оттенок алчности, любостяжания) более других страстей способна выжигать в душе все прочие чувства и побуждения или по меньшей мере подчинять их себе. О чем в комедии прямо и говорится: «Господин Гарпагон из всех человеческих существ существо самое бесчеловечное, это не простой смертный, а смертный грех». «Интерес» мольеровского скупца замкнут на самом интересе, никаких посторонних причин и целей не имеет: Гарпагон любит деньги для денег, не для тех наслаждений, не для той власти, которые они могут доставить, не для удовлетворения от работы, которой они добываются, даже не для горделивого сознания собственного всесилия, как то будет у пушкинского Скупого рыцаря. И в жертву этому идолу он готов принести детей, невесту, домочадцев, весь род людской. Гарпагон – человеконенавистник из чистого «интереса», как Альцест был мизантропом из чистой «незаинтересованности». Корыстолюбие, которое прежде являлось у Мольера в разнообразных, порой даже изощренных, преобразившихся почти до неузнаваемости обличьях, здесь сгущается в самое свое низменное и грубое, самое отчетливое и однозначное воплощение.

|

|

|

|

|

|

Публика встретила «Скупого» прохладно. Согласно объяснениям первых критиков, тогдашние зрители не привыкли к тому, чтобы большая, пятиактная комедия была написана прозой. Другие толкователи указывают, что «Скупой» как раз благодаря своему общечеловеческому и, следовательно, отвлеченному смыслу не мог забирать за живое так, как пьесы открыто злободневные, что сражаться с извечной скупостью безопаснее, чем с сидящими в зале сегодняшними прециозницами, лекарями, святошами, – зато и скучнее.

Но так ли уж широко, а потому неясно определен предмет мольеровской сатиры в «Скупом»? На подступах к буржуазной эре, в кольберовской Франции, – не звучала ли она и пророческим предостережением для буржуа, прежде всего для французского буржуа, с его будущим пристрастием именно к «денежной», ростовщическо‑банковской, а не промышленной деятельности? И не потому ли (хоть отчасти) безотчетно претил состоятельному парижскому горожанину «Скупой», что был слишком злым и провидчески точным, а не слишком благодушным и расплывчатым его портретом?

|

|

|

В тексте «Скупого» есть упоминание о том, что Гарпагона часто донимает кашель. Роль Гарпагона Мольер предназначал самому себе; и поскольку он никогда не упускал случая обыграть физические особенности и недостатки актера (хромоту, дородность, заразительный смех), это значит, что к тому времени приступы кашля уже могли его застигнуть в любую минуту. Так давала о себе знать застарелая болезнь легких (по всей вероятности, туберкулез). Жить Мольеру оставалось меньше пяти лет. Предчувствие смерти, наверное, не раз посещало его в эти годы. Но повседневное его существование шло по‑прежнему, напряженно‑хлопотно. На заботливые уговоры Буало оставить сцену и спокойно предаться сочинительству он не соглашался, очевидно не мысля своей жизни без театра. Неприятностей и забот было по горло: изнуряющие мелкие дрязги, нападки и интриги соперников, капризы публики. Под самый конец и король к Мольеру заметно охладел: перестал выплачивать пенсию, назначенную ему как «отменному комическому поэту» в разгар спора об «Уроке женам», а последнюю мольеровскую пьесу – «Мнимого больного», – хотя и написанную для двора, вообще не пожелал смотреть. Но выпадали и настоящие радости. «Тартюф» после столь долгих мытарств был в 1669 году разрешен к постановке и принес подлинный триумф. Вслед за годами размолвок и жизни врозь как будто вернулась близость с Армандой. Невзгоды и удачи мешались в чересполосице будней.

И только мольеровские комедии тех лет словно выдают смутную потребность подвести какие‑то итоги, высказать подготовленное всем опытом заветное слово. Конечно, всегда есть опасность, что такого рода предположения просто нами домысливаются задним числом. Но судьбы гениев и впрямь являют порой непостижимую законченность. Театр Мольера, подобно шекспировскому театру, как бы воспроизводит духовный путь, так или иначе проделываемый всяким человеком, большинством людей: от радостных надежд и кипения сил в юности – через горечь прозрений, сердечную боль, разлад с собой и с миром – к мудрой просветленности.

Веселостью уже не невинной, как прежде, а «знающей», утверждающей себя поверх зла и страдания, вопреки им, проникнуты «Плутни Скапена» (1671). Эта комедия – словно каталог лиц и положений, обычных для поздних мольеровских пьес: скаредные и вздорные старики, молодежь, беспомощная и не очень‑то разборчивая в средствах борьбы с отцами‑деспотами, неистощимый на выдумки слуга с подозрительной биографией, палочные удары, чудесные узнавания в конце; а тирады Скапена против судейских позволяют дополнить список шарлатанов‑«фальшивомонетчиков». Скапен явно прошел огонь и воду, насчет рода людского не обольщается и в своих затеях, не колеблясь, делает ставку на слабости ближнего. Плутует он не в заботе о счастье хозяев, как Дорина, но и не из циничного расчета, как Сбригани, а ради наслаждения, которое извлекает из самой возможности покрутиться, поразмять мозги и спину. Не зря он так презирает тех, кто слишком раздумывает о последствиях и потому не смеет ни за что взяться. Дух чистой игры веет в этой отнюдь не «розовой» пьесе и наполняет ее радостью просто жить, двигаться, смеяться.

Мольер – наследник французских фарсеров, ученик итальянских комедиантов – достигает в «Плутнях Скапена» мастерства поистине виртуозного. А от «высокой» комедии отходит очень далеко. Несколько лет спустя, уже после смерти Мольера, Буало в своем «Поэтическом искусстве» пенял ему за такую измену строгому вкусу. Но к комедии нравов и характеров Мольер тоже возвращается еще раз в эти последние годы, как бы желая и тут подвести какую‑то черту. «Ученые женщины» (1672) – «большая» стихотворная пьеса; над ней Мольер работал долго, отрываясь для спешных заказов и снова за нее садясь в надежде явить на суд публики творение безупречно отшлифованное, совершенное. Нельзя сказать, что авторские ожидания сбылись до конца: поставить «Ученых женщин» выше «Тартюфа» или «Мизантропа» едва ли возможно. Но и часто раздающихся упреков в холодности, засушенности пьеса тоже вряд ли заслуживает, равно как и обвинений в отступничестве от былого взгляда на удел женщины, в переходе на сторону ретроградов вроде Сганареля из «Урока мужьям» или Арнольфа. Мольер, как и прежде, защищает женскую свободу, утверждая, что назначение женщины – любить по выбору сердца, быть преданной женой, матерью, рачительной хозяйкой дома. Велениям природы и здравого смысла противно все, что этому препятствует, будь то насилие извне или разрушительное душевное уродство, каким представляются Мольеру псевдовозвышенные бредни и мнимоученые притязания основательниц дамской Академии. Внутренний механизм подавления в себе естественных чувств, подмены действительных своих побуждений другими, покрасивше, описан в «Ученых женщинах» с тонкостью, оценить которую нынешний читатель и зритель, знакомый с открытиями новейшей глубинной психологии, способен скорее, чем мольеровская публика. Но не только подобными прозрениями связана с будущим эта пьеса Мольера: самим своим вниманием к домашним будням, к замкнутым четырьмя стенами повседневным бурям она расчищает дорогу бытовой, семейной драме. Столь разные перспективы – театрально‑игровую и психологически‑жизнеподобную – открывают «Плутни Скапена» и «Ученые женщины».

А две другие пьесы – «Мещанин во дворянстве» (1670) и «Мнимый больной» (1673), – словно составляя эпилог мольеровского театра, вбирают в себя все, что было им накоплено, и сплавляют социальную сатиру, уморительный фарс, исследование душевных тайн, пышную зрелищность, фантазию, верность приметам быта в некое новое единство, другую цельность, создавая и впечатление невиданное – упоительно‑праздничное. Обе эти пьесы – комедии‑балеты. Балеты Мольер писал чуть не с первых своих шагов в Париже. Для двора это издавна были любимые увеселения: принцы и герцогини и даже сам король не брезговали танцевать в балетах. Такие постановки бывали при дворе частью обширной развлекательной программы, длившейся иной раз несколько дней, составленной по более или менее связному сюжетному плану и включавшей в себя также театрализованные шествия, состязания, фейерверки. Мольеру иногда поручалось руководство всей программой; с ним вместе работали другие поэты, художники, архитекторы, музыканты; непременным участником таких работ был композитор Люлли, сотрудник, соперник и недоброжелатель Мольера. В ранних мольеровских пьесах, скажем, в «Докучных» (1661) или в «Браке поневоле», балетные интермедии соединены с ходом действия поверхностно, механически; да и «Жорж Данден» легко вынимается из своей балетной рамки, что сам Мольер и сделал, перенося спектакль на сцену Пале‑Рояля. Но в «Мещанине во дворянстве» и «Мнимом больном» балетные и музыкальные номера, феерические ритуалы «посвящения», «театр в театре» – не декоративные вставки, а средства создать иной род комического зрелища. Прибегая к помощи музыки и танца, более условных искусств, Мольер дает им равные со словом права и немалую содержательную нагрузку. «Быт» теперь перетекает в «игру», сливается с ней, вымысел вмешивается в явь и преображает ее.

И здесь все те же постоянные мольеровские лица – буржуа, мечтающий о дворянстве, дворянин, унижающийся до прихлебательства, влюбленные, разлучаемые родительским самодурством, краснобаи, надувающие маньяков‑слепцов. Только непривычный свет падает на эту уже знакомую картину. Нет прежней крепкой веры в возможность наставить заблуждающегося на путь истины. Но нет и недавней едкой горечи, беспощадного стирания позолоты со всех пилюль. Слуги, часто движущие действие у Мольера, и в последних его пьесах находят выход из тупика; и, как всегда, важен сам способ, которым они это делают. Ковьель из «Мещанина во дворянстве» и Туанета из «Мнимого больного» в близком родстве с Дориной (во всяком случае, более близком, чем со Сбригани). Однако в «Тартюфе» решением задачи было извлечь подлинную суть вещей из‑под нагромождения лживых слов. В «Мещанине» и «Больном» «вещи» и «слова» противостоят не как правда и ложь, но как действительность и воображение, они не исключают друг друга, а кружатся в одном хороводе. Из господина Журдена не выбьешь его тщеславной дури, Аргана не отучишь от мнительности и страсти лечиться. Но если снизойти к их слабостям, то, произведя фантастическим, карнавальным обрядом одного в мамамуши, другого в доктора, можно рассеять снедающее их тревожное беспокойство, спасти окружающих от пагубных последствий их безумия, обратить в легкую шутку то, что грозило взорваться непоправимым несчастьем.

И тут приоткрывается сокровенный смысл всегдашней прикованности мольеровского взгляда к врачеванию. Тому, разумеется, достаточно есть и очевидных причин. Сами по себе телесные немощи – какая благодарная тема для комедии! Уже одно слово «клистир» вызывает смех. Другой пласт – мольеровская ненависть ко всякому глубокомысленному вздору, ко всяким поддельным «плодам просвещения».[15] Наконец, человеку, которого грызет тяжелый недуг, естественно проявлять особый интерес к болезням, лекарствам и докторам. Но в «Мнимом больном» явственнее проступает и другое, более глубокое, символическое значение мольеровской завороженности медициной. Здесь как бы материализуется мысль‑образ, мелькнувший уже в «Любви‑целительнице»: истинный врачеватель – искусство, «вносящее гармонию в расстроенные души». В театре не только учат уму‑разуму, здесь унимают боль, ободряют, вливают силы жить.

Мольер готов был это делать даже ценою собственной жизни. 17 февраля 1673 года «Мнимый больной» шел в Пале‑Рояле четвертый раз. Мольер с утра чувствовал себя хуже обычного. Близкие упрашивали его отменить спектакль. Но он все‑таки вышел на сцену, играл Аргана, потешая публику его мнимыми хворями, сражаясь со своей всамделишной смертью. Во время церемонии посвящения в доктора его охватили конвульсии; кое‑кто из зрителей это заметил. Но представление было доведено до конца. Потом Мольера отнесли домой. Через час он умер от кровохарканья. Священники из ближайшей церкви отказались к нему идти; он не успел получить отпущения грехов и отречься от своего богомерзкого ремесла лицедея – такое требование для актеров еще было в силе. Архиепископ Парижский на этом основании запретил хоронить Мольера по обряду, в освященной земле. Арманда кинулась к королю; после прямого вмешательства Людовика, изъявившего настоятельное желание не доводить дело до скандала, архиепископ пошел на уступки. Все же погребали Мольера почти тайно – ночью, при свете факелов. Так закончилось его человеческое существование.

Каждому поколению свойственно отбирать из классики то, что именно ему необходимо, и толковать классику так, как требуют его именно запросы и устремления. Мольеровскому театру никакие сколь угодно резкие перепады в оценках и восприятии не были страшны. Он справлялся и с самым ледяным академизмом, и с самым неистовым новаторством, и с облыжной хулой, и с раболепной лестью. Так было не в одной Франции, его отечестве. Где бы ни появился Мольер хотя бы однажды как почетный и желанный гость, он оставался навсегда уже как свой, как близкий. Сегодня комедиограф французского «Великого века» повсюду на земле – у себя дома.

Всем своим подлинным творцам искусство дарит толику бессмертия. Бессмертие Мольера – особого рода, какое суждено лишь немногим, великим из великих. Тартюф и Журден, Гарпагон, Данден и Дон Жуан принадлежат не только культуре. Едва родившись, они вернулись туда, откуда пришли на подмостки, – в саму жизнь, и по сей день присутствуют в наших житейских мыслях, в нашем житейском языке. Нам в назидание и радость даны они Мольером – нашим вечным спутником, наставником, целителем.

Юлия Гинзбург,

Самарий Великовский

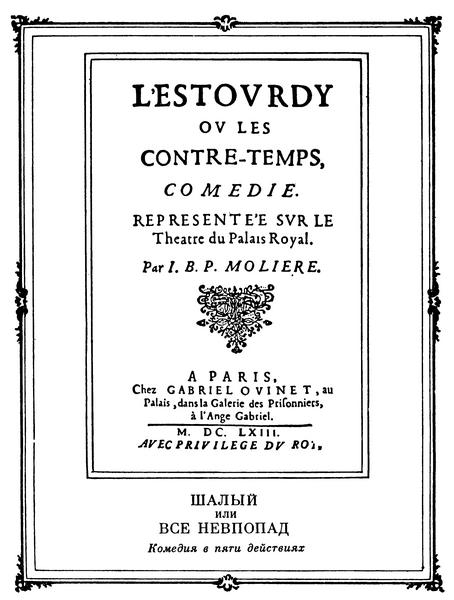

ШАЛЫЙ или ВСЕ НЕВПОПАД

Комедия в пяти действиях

Перевод Е. Полонской

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ПАНДОЛЬФ.

ЛЕЛИЙ

его сын .

АНСЕЛЬМ.

ИППОЛИТА

его дочь .

ЛЕАНДР

молодой человек из хорошей семьи .

ТРУФАЛЬДИН

старик .

СЕЛИЯ

его рабыня .

МАСКАРИЛЬ[16]

слуга Лелия .

ЭРГАСТ

друг Маскариля .

АНДРЕС.

ГОНЕЦ.

МАСКИ.

Действие происходит в Мессине.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Лелий один.

Лелий.

Ну что ж, Леандр! Ну что ж! Поспорим, так и быть,

Посмотрим, кто из нас сумеет победить,

Кто, покорив красу, цель нашей общей страсти,

Соперника лишит над нею всякой власти.

Обороняйтесь же, готовьтесь дать ответ,

А я вам говорю, что я не сдамся, нет!

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Лелий, Маскариль.

Лелий.

А, Маскариль!

Маскариль.

Ну что?

Лелий.

Да вот дела какие:

Опять в моей любви помехи роковые.

Леандр – соперник мой. Он в Селию влюблен,

И путь к моей мечте мне преграждает он.

Маскариль.

Он в Селию влюблен?

Лелий.

Безумно, говорю я.

Маскариль.

Тем хуже.

Лелий.

Хуже, да! О том я и горюю.

В отчаянье впадать еще причины нет –

Ты выручишь меня и мне подашь совет.

Я знаю, что твой ум уловками обилен,

Что изворотлив он, и гибок, и всесилен,

Что королем всех слуг тебе бы надо быть,

Что нету на земле…

Маскариль.

Не надо мне так льстить!

Когда наш брат слуга зачем‑либо вам нужен,

Мы драгоценнее брильянтов и жемчужин,

Ну а в недобрый час гневна у вас рука –

Тогда мы подлый сброд и жди тогда пинка.

Лелий.

Я обвинения не заслужил такого!

Дата добавления: 2021-01-21; просмотров: 74; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!