Театр им. М. Ю. Лермонтова. Алма-Ата. 21 страница

В области театра мы до сих пор имели два способа фиксации: описание (к примеру, работы Глебова) и фиксация спектакля на кинопленку. Насущной проблемой сегодняшней науки о театре является проблема создания партитуры спектакля.

С этой точки зрения мы несколько подробнее остановимся на системе записи движений актеров, предложенной Н. Ивановым. При всех ее погрешностях — искусственное подражание внешним приемам музыкальной записи, сложность, малая изобразительность, односторонность (фиксация только зрительной стороны), в предложениях Иванова есть попытка создания графической партитуры, что принципиально отличает ее от описательных систем.

Иванов рассматривает пятилинейный нотоносец как условное обозначение {164} площадки сцены, разделенной на планы по ее глубине. Каждая линейка нотоносца соответствует границе между планами сцены. Глубина каждого плана устанавливается в один метр; при этом ближним планам соответствуют нижние линейки нотоносца, а дальним — верхние. Таким образом, обозначая место актера нотным значком, поставленным, предположим, между второй и третьей линейками нотоносца, мы указываем, что актер находится на втором плане сцены. В случаях, когда действие развертывается в глубине сцены, Иванов предлагает введение добавочных линеек или же пользование различными ключами — басовым для обозначения игры актера на передних планах, скрипичным — для игры на арьерсцене. А для того чтобы обозначить графически положение актера по отношению к ширине сцены, Иванов ставит под нотой цифру, отсчитывающую метры сцены с левой стороны на правую. Поскольку указанный способ дает возможность определить место актера на сцене лишь с точностью до одного метра, вводится нотный хвостик, дополнительно разделяющий метровый квадрат на четыре квадрата по 25 сантиметров: хвостики, идущие вверх от ноты, указывают на дальнюю часть квадрата, направленные вниз — на ближнюю часть, прикрепленные с правой стороны ноты — на правую часть, прикрепленные с левой — на его левую сторону. Каждому актеру Иванов отводит отдельную строку. Запись движений нескольких актеров, находящихся на сцене, внешне напоминает партитуру оркестрового сочинения.

|

|

|

По системе, предложенной Ивановым, лучше всего удавалось передать темп и ритм движения актера. Подражая в этом вопросе приемам музыкальной записи, Иванов указывает на быстроту движений актеров через обозначение длительности каждой ноты. Следуя за Жак-Далькрозом, который изображал четвертными нотами скорость шага спокойно идущего человека, Иванов вполне последовательно предлагает половинными нотами записывать медленный шаг, четвертными — нормальный, восьмыми — быстрый и шестнадцатыми — шаг, переходящий в бег.

|

|

|

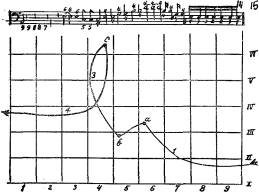

1. График движения актера и переложение этого движения на нотоносец по системе Н. Иванова

На рис. 1 нами под нотоносцем вычерчен план сцены глубиной 6 метров и шириной 9 метров. На него нанесены движения актера, медленно появляющегося (смотри нотоносец) с правой стороны первого плана, идущего до точки а (III – 6), затем сделавшего два более быстрых шага вперед влево до точки в (II – 5), потом опять медленно двинувшегося в глубину сцены до точки с (VI – 4), повернувшегося к зрительному залу и быстро двинувшегося вперед (с шестого плана на третий), а затем так же быстро ушедшего по третьему плану в левую кулису. Мы весь этот ход переложили, в соответствии с принципами Иванова, на нотоносец, введя от себя лишь лиги над нотами, обозначающие моменты остановок актера и их продолжительность. Такое применение лиги почему-то не использовано Ивановым, хотя напрашивается {165} само собой в силу аналогии с музыкальной записью.

Н. Иванов в конце своей статьи написал: «Теперь, когда главное уже сказано, нам остается дать образцы нашей записи», но, к сожалению, ограничился лишь обещанием. Для того чтобы оценить практическое значение данного метода записи, мне пришлось вычертить график движения актера и переложить его на ноты по системе Иванова. Благодаря сходству с музыкальной записью она выглядит многообещающе, но стоит только изъять графический рисунок движения, и сразу же теряется всякое представление о реальном движении актера на сцене.

|

|

|

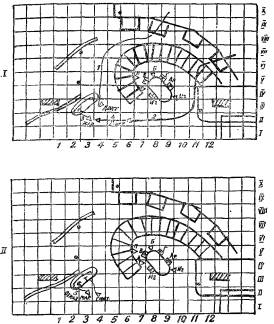

2. Встреча Маргерит Готье с Гюставом, записанная по системе Н. Иванова

Запись по системе Иванова, будучи в условиях практической работы громоздкой и односторонней, все же в некотором отношении дает материал для анализа ритмической и композиционной структуры сцены. Особенно это относится к сценам сложным, в которых занято большое количество участников и звучит музыка. В партитуре Иванова чрезвычайно сложно расшифровать, какое место актера на сцене скрывается за значком ноты. Это труд громоздкий и малопроизводительный. Зато наглядно {166} видно общее ритмическое построение эпизода. На рис. 2 нами дана страница партитуры бала у Олимпии (сцена встречи Маргерит с Гюставом) из пьесы А. Дюма-сына «Дама с камелиями» в постановке Мейерхольда, записанная по системе Иванова[101]. На сцене присутствуют девять персонажей и несколько бессловесных игроков в карты. Сразу же обращают на себя внимание слигованные неподвижные ноты, проставленные в партиях большинства действующих лиц, и активное движение только в партиях Маргерит Готье, доктора и Гюстава. Текст, который произносится в приведенном эпизоде, также принадлежит этим трем персонажам. Отсюда можно заключить, что все остальные действующие лица составляют в данном куске как бы аккомпанирующий, статический фон. Как видим, неподвижность в сложных массовых сценах, на фоне которых попеременно действуют главные герои, применялась Мейерхольдом за несколько десятилетий до приезда к нам на гастроли английских и французских трупп, широко использующих именно этот планировочный принцип.

|

|

|

Благодаря тактовой черте, выведенной нами в данном примере из вальса, звучащего во время этой сцены (смотри нижнюю строку партитуры), можно проследить взаимопоследовательность движений актеров. Степенный уход доктора после его восклицания: «Профессия!» совпадает с быстрым выходом Гюстава, которого зритель замечает несколько позднее, так как он выходит из глубины. Гюстав останавливается на авансцене и одновременно раздается возглас Маргерит, приподнявшейся с дивана: «Гюстав, дорогой Гюстав!» Он подходит к ней, небольшая остановка, Гюстав целует Маргерит руку, и они вместе садятся на диван. Если по такой системе выписать весь акт, мы получим схему его ритмической конструкции. Возникает зрительное восприятие сцен интимных, камерных и сцен tutti, когда солирующие партии, дуэты и трио подхватываются движением многоголосного хора. Рис. 3 — графически вычерченные мизансцены того же эпизода. Таким образом, мы можем наглядно увидеть два различных способа записи.

В 1933 году в Театре имени Вс. Мейерхольда была организована Научно-исследовательская лаборатория (НИЛ). Группа научных сотрудников — Л. Варпаховский, С. Сано, П. Хельд и другие работники театра, изучая мейерхольдовские репетиции и спектакли, особенно остро осознали необходимость разработки методов записи сценического действия. Все ранее известные нам способы фиксации, о которых я писал выше, нас не удовлетворяли. В каждом из них имелись общие принципиальные недостатки.

В отличие от музыки, не знающей категории пространства и не имеющей зрительного ряда, и в отличие от изобразительного искусства, существующего вне времени и вне слухового восприятия, театральное представление мы одновременно видим и слышим во времени и в пространстве. Все известные нам системы записи охватывали исключительно зрительную сторону спектакля, при этом, как правило, были статическими. Кроме того, большинство способов графического выражения мизансцен основывалось на абстрактной условности, лишенной каких бы то ни было признаков изобразительности. Для того чтобы представить движение актера, скажем, от кулисы к столу, надо было вспомнить условие о том, что кулиса обозначена римской цифрой, а стол — арабской, и, осознав {167} это чисто умозрительное условие, перенести его в конкретное пространство. Вот почему наряду с различными исследовательскими работами НИЛа возникла большая и в высшей степени важная тема — разработка новых принципов построения партитуры спектакля. Работа в этой области продолжалась три года и настолько переросла рамки театра, что решением Наркомпроса была организована специальная лаборатория по записи спектакля при ВТО. К сожалению, по обстоятельствам, не имеющим к делу никакого отношения, в 1936 году лаборатория закрылась, как раз после того, как она произвела свою первую и последнюю записи спектакля «Принцесса Турандот» утром 22 февраля 1936 года в Театре имени Евг. Вахтангова. Сейчас можно найти лишь разрозненные следы работ лаборатории в ЦГАЛИ, в фондах Всероссийского театрального общества и ГОСТИМа под рубрикой НИЛ.

3. Встреча Маргерит Готье с Гюставом, записанная на плане. Графическая мизансцена, перенесенная с записи по системе Н. Иванова

Я не стану описывать все наши поиски, ошибки и достижения, а ограничусь лишь наиболее важными соображениями, которые могут оказаться полезными для дальнейших исследований в данной области. Нельзя не принимать во внимание, что сейчас проблема записи спектакля вызывает значительный интерес и стала предметом обсуждения на научных конференциях у нас и за рубежом. В 1971 году в Москве состоялся симпозиум о применении точных методов в исследованиях культуры и искусства. Думаю, что применительно к искусству театра вопрос в первую очередь сводится к созданию партитуры спектакля. В том же 1971 году в Генуе, на IX конгрессе Международной ассоциации театральных музеев и библиотек, французский делегат Мари Кристу сообщила о системах записи танцев, разработанных различными хореографами, и позволяющих восстановить партитуру балетных спектаклей. Там же обсуждались вопросы о необходимости разработки методов графической записи спектаклей и о большом значении, которое они могут иметь не только для истории театра, но и для его современной практики.

Когда сорок лет назад в НИЛе появилась необходимость в графической записи спектакля, сразу же возникло множество серьезных проблем, без решения которых нельзя было приступить к делу. Не вдаваясь во все вопросы, остановлюсь лишь на главных.

1. Наряду с записью зрелищной стороны, которая в какой-то мере производилась нашими предшественниками, надо было начать разработку записи системы звучания, то есть расчленить звучание спектакля, и особенно речь актеров, на элементы и установить для каждого из них графический эквивалент.

{168} 2. Надо было найти принцип, объединяющий запись спектакля, развертывающегося во времени и в пространстве, в отличие от музыкальной записи, отображающей лишь категорию времени.

3. Надо было найти графическое соотношение между зрительными и слуховыми впечатлениями, поскольку спектакль мы одновременно и видим и слышим.

4. Взамен записи, основанной на субъективных впечатлениях, надо было возможно шире использовать механическую запись с последующей расшифровкой. Если учесть, что вся эта работа производилась еще в «домагнитофонный период», легко представить себе, сколь она была сложна и насколько в современных условиях задача упрощается.

За прошедшие 40 лет наука и техника сделали громадные успехи. Смешно было бы сейчас вспоминать наши кустарные методы записи. Я имею в виду аппарат инженера Скворцова для записи звука на бумагу («говорящая бумага») и сконструированный нами аппарат «Ходомер» для записи движений актеров, работающий синхронно с аппаратом Скворцова[102]. Но дело ведь не только в технических достижениях. Методика нашего подхода к проблемам записи, разрабатываемая в 30‑х годах, как мне кажется, не потеряла своего значения и сегодня. Это дает мне право остановиться на некоторых вопросах, которые, возможно, будут полезны и для сегодняшних поисков.

Спектакль — сложное взаимодействие группы персонажей, которых мы видим и слышим. Можно ли перенести эту сценическую жизнь на лист бумаги? Ведь кроме слов и движений есть психология актера-роли, есть его мысли, «душа». Как все это вписать в партитуру и как установить, что именно подлежит фиксации?

На вопрос — что подлежит фиксации, убедительно ответил еще в 1911 году Сергей Волконский в книге «Человек на сцене».

Он писал: «Не будем спорить, но согласимся, что слово и жест — те окна, сквозь которые зритель приходит в соприкосновение с тем, что есть в душе актера».

И если до нас делались кое-какие попытки, чтобы «сквозь окна» увидеть душу актера, то раскрыть эти окна, чтобы ее услышать, выразить графически, никто и не пытался. Все приходилось начинать с самого начала.

Итак, фиксировать только то, что мы видим и слышим в театре (звучание, движения, композиция). Но как же быть, — скажут нам, — с фиксацией психологических мотивировок, действенных задач актеров, подтекстов и т. д. и т. п., то есть как быть с фиксацией внутреннего мира актеров? Но разве не выявляется внутренний мир исключительно в том, что мы видим и слышим? Завяжите зрителям глаза, заткните уши ватой, и воздействие спектакля, какие бы он ни излучал «внутренние заряды», будет равняться нулю. Слово и жест есть внешнее выявление эмоционально-психологического состояния исполнителей.

Ведь и нотная запись музыкального сочинения через бездушные нотные знаки, выражающие мелодию, ритм, темп, гармонию и форму, дает возможность понять душу композитора во всем объеме и глубине — его философию, психологию и эмоциональное содержание.

Графическая запись спектакля должна быть такой же универсальной, как и нотная. Она в равной степени должна {169} отражать театральные представления разных стилей и направлений. В одних случаях это будут произведения, в которых дана точная, раз навсегда установленная композиция, в других — импровизационная (в подобном случае на записи спектакля должна стоять дата конкретного исполнения), иногда это будет спектакль яркой внешней формы, а в некоторых случаях — камерно-психологический. Все в равной мере должно найти отражение в объективной графической записи.

Главной трудностью для нас было найти принцип, который объединил бы в единую партитуру зрительные и слуховые впечатления, временные и пространственные стороны спектакля. Особенно временные, поскольку фиксация пространственных впечатлений на бумаге значительно доступнее, нежели фиксация звуковых впечатлений, развертывающихся во времени. Мы инстинктивно угадывали, что для нас исключительно важное значение имеет опыт нотной записи. Ведь нотопись, пожалуй, единственный пример, где имеется весьма совершенная система фиксации звукового потока на неподвижном пространстве бумажного листа. При этом настолько совершенная, что для музыканта-профессионала не составляет особого труда чтение сложного музыкального произведения, как говорится, «с листа». В чем же, задавали мы себе вопрос, загадка столь зримой изобразительности музыкальной записи? В чем сущность ее графического эквивалента? Мы понимали, что ответ на этот вопрос может натолкнуть на решение и нашей проблемы.

Наши поиски, как мне кажется, были не безуспешными. Мы набрели на явление, которое в психологии называется синестезией.

Некогда музыкальная мелодия записывалась при помощи условных знаков, которые надо было заучивать и каждый раз расшифровывать для воспроизведения. До современного нотного письма много столетий пользовались так называемыми невмами (в Западной Европе), крюками (в России), хазами (в Армении) и, наконец, просто буквенными обозначениями звуков различной высоты. Все это были образцы чисто условных способов записи. Скажем к примеру, разных по написанию крюков было 70, каждый из них обозначал от одного до нескольких звуков различной высоты и длительности, и ничто, кроме заученности, не помогало воспроизведению записанной крюками музыки. Невмы также состояли из различных черточек, точек, запятых и из их комбинаций. Они не определяли точной высоты звука, а только лишь напоминали музыканту ранее известную ему мелодию, указывая на восходящее или нисходящее ее движение. Несовершенное, громоздкое, неточное и, главное, крайне сложное для восприятия и для воспроизведения невменное письмо стало препятствием к развитию все более усложнявшейся полифонической музыки.

Никакого принципиального шага вперед не было в широко распространившемся буквенном письме. Оно, правда, было уже не так громоздко и за каждой буквой скрывался звук определенной высоты, но оно было также лишено какой бы то ни было изобразительности. Вглядываясь в строчку буквенных обозначений, музыканту приходилось проделывать тут же абстрактно-умозрительную работу, что и при чтении невм. Думаю, что все эти музыкальные записи мало чем отличались от неудобочитаемых шифров степановской или арбатовской записи спектакля.

В XI веке итальянский музыкальный педагог и теоретик Гвидо из Ареццо произвел реформу нотного письма. Он ввел сначала одну, а потом вторую {170} горизонтальную линейку, расположив невмы между линейками (выше и ниже), и тем самым зримо указал направление мелодии в верх и вниз. Уже к концу XI века число линеек дошло до четырех, а потом, вскоре, чуть ли ни до сорока восьми! Но новая система записи, совершенствуясь и упрощаясь, привела к решительному сокращению линеек. В XIV веке их стало пять. С тех пор человечество получило пятилинейный нотоносец и вполне довольствуется им до наших дней, исчерпывающе записывая самую сложную и многоголосную музыку. К слову замечу, что с введением нотоносца надобность в невмах и крюках отпала сама собой, поскольку пять нотных линеек полностью охватили диапазон мелодии, и на смену музыкальным иероглифам пришел единообразный оваловидный значок, движение которого между линейками дало полное представление о рисунке мелодии — вверх, вниз, вниз, вверх.

Я уверен, что Гвидо из Ареццо не подозревал о значительности и перспективности своего нововведения. Оно словно возникло самой собой из практических потребностей скромного учителя хорового пения. Но в музыкальном искусстве оно сыграло примерно такую же роль, как изобретение колеса в технике.

Я также уверен в том, что он не подозревал о принципиальной основе своего открытия, а пришел к нему чисто эмпирическим путем. Во всяком случае, он не думал, что историю музыкальной культуры можно будет делить на два периода — до и после изобретения нотоносца, так много значило для теории и практики музыкального искусства овладение современным нотным письмом.

В чем же принципиальное различие записи музыкального произведения невмами или на линейках, предложенных Гвидо?

Введением своей линейки Гвидо перенес изменение звуков по высоте из области чисто слуховых восприятий в плоскость зрительных, пространственных. Сами понятия «высокий» и «низкий» — понятия пространственные, и он этим счастливо воспользовался. На листе бумаги нотный значок, прыгая то выше, то ниже, словно сам запел. Это произошло из-за природной способности человека к синестезии чувств.

Психологи утверждают, что, несмотря на четкие границы, отделяющие зрительные впечатления от слуховых, осязательные от вкусовых, людям, пусть в рудиментарной форме, свойственны синестезические ощущения, то есть способность к некоему стиранию граней между восприятиями органов чувств. Например, слуховые впечатления воспринимаются как зрительные, а осязательные — как вкусовые и т. д. Кто из нас не знает, что существуют понятия «теплых» и «холодных» тонов в цвете (зрительное впечатление, выраженное осязательно); кто не употреблял выражение «острая» горчица (вкусовое впечатление, выраженное осязательно); кто, наконец, не пытался петь гамму «вверх» и «вниз» (слуховое впечатление, выраженное зрительно)?

В книге известного психолога А. Р. Лурия[103] рассказывается об одном человеке, обладавшем феноменальной памятью, основывавшейся, как показало исследование, на сверхразвитой синестезии чувств. У него почти отсутствовали грани, отделявшие зрение от слуха, слух от осязания или вкуса.

Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 196; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!