Театр им. М. Ю. Лермонтова. Алма-Ата. 14 страница

Смена контрастов, ритмов и темпа, сочетание основной темы с побочными — все это так же необходимо в театре, как и в музыке. Композиционное разрешение музыкальных произведений часто может помочь вам найти какие-то композиционные принципы разрешения спектакля.

Музыка, живопись и театр неразрывно связаны между собой»[71].

Учитывая, что театральное представление развертывается не только в пространстве, но и во времени, Мейерхольд стремился строить свои сценические композиции, руководствуясь законами музыкального искусства. Он часто говорил о сонатно-симфонической форме спектакля, имея в виду вступление и экспозицию (изложение главной темы и побочных), разработку, в которой дается драматическое столкновение-коллизия, далее репризу, то есть повтор, в котором главная и побочная темы предстоят в новом аспекте (вспомним формулу повтора: AB1 и AB2) и ведут к кульминации (она может быть также перед репризой) и, наконец, коду, заключение, финал спектакля. Как видим, музыкальность в понимании Мейерхольда отнюдь не была обязательно связана со звучанием музыки как таковой. Это давно было замечено теоретиками и практиками театра. Характерным примером может служить высказывание режиссера. Э. Каплана по поводу спектакля «Ревизор». Он говорил:

«Музыкой насыщен весь ваш спектакль, музыкой и настоящей и воображаемой. Настоящая музыка звучит в оркестре, на рояле или в пении. И даже когда ее нет, кажется, что она слышна и звучит то громко, то тихо, то быстро, то медленно — “слышна” в беззвучной пантомиме, в мизансценах, в ритме произносимого текста, в интонациях, в построении диалогов»[72].

|

|

|

Только при таком понимании музыкальной сущности театра, в котором наряду с реально звучащей музыкой существует музыка воображаемая, можно было рассматривать весь спектакль в целом как музыкальное произведение. А. Дюма разделил свою пьесу на пять актов, а Мейерхольд, руководствуясь стремлением выстроить спектакль по законам музыки, каждый акт, подобно симфонии, разделил на части и внутри каждой части дал ряд чисто музыкальных определений, исходя из смены событий, характера сцен, темпа и атмосферы-настроения эпизодов. Впервые в «Даме с камелиями» Мейерхольд обнародовал свою систему делений, опубликовав ее в программах спектакля. Привожу выписку из программы первого акта:

«Часть первая. “После Grand Opèra и прогулки по Fête”:

Andante;

Allegro grazioso;

Grave.

Часть вторая. “Одна из ночей”:

Capriccioso;

Lento;

Scherzando;

Largo e mesto.

Часть третья. “Встреча”:

Adagio;

Coda. Strepitoso».

По такому принципу были размечены все пять актов драмы. Мейерхольд целиком руководствовался этим делением, вытекающим из содержания пьесы, а в то же время своей музыкальной интерпретацией спектакля он; несомненно, «влиял» на пьесу. Он говорил, {111} что «спектакль “Дама с камелиями” построен как музыкальное произведение. Дело не только в насыщении музыкой, написанной композитором Шебалиным, всех точек подъема, всех линий взлета; структура спектакля основана на сложной смене ритмов, воздействующих на зрителя через внутреннее музыкальное восприятие»[73].

|

|

|

Даже при распределении ролей Мейерхольд считался с будущим музыкальным строем спектакля. При этом он руководствовался не только формальной стороной, но исходил из соображений идейного порядка. Крайне характерное высказывание Мейерхольда мы находим в стенограммах репетиций «Бориса Годунова».

«Теперь в новой театральной школе, — говорил он актерам, — появились так называемые оркестровые задачи: кому дать первую скрипку, или контрабас, или валторну. Это теперь уже проблема. Но в каких театрах? Ни в каких, кроме нашего. Это проблема, но она нигде не ставится и не разрешается. А мы ее ставим! Иногда мы умышленно не взвешиваем — кто из актеров талантливее. Иногда разрешать вопрос приходится так: пусть он менее талантлив, но очень важно, что у него бас.

|

|

|

Иногда и так можно ставить вопрос.

Иногда имеет громадное значение то, какой голос звучит на сцене, и, например, то, что мы рискнули дать роль Молчалина актеру с низким голосом, дало необычайный эффект. Раньше было принято, что эту роль играет второй любовник, и ему полагался такой голос, как у нашего Садовского (тенор), а мы просмотрели всю биографию Молчалина и решили иначе. В результате у нас получился необычайный эффект при диалоге между Молчалиным и Чацким. Таким образом, еще размножились люди в армии Скалозуба. Теперь, когда произносится фраза “Молчалины блаженствуют на свете”, то она получила совершенно другую значимость, она теперь получила большее значение, чем прежде, и социальный мотив поэтому заострился. Гораздо сильнее стала борьба Чацкого с таким Молчалиным, она получила большую монументальность»[74].

Старые провинциальные актеры очень хорошо понимали значение сценической «оркестровки» пьесы. Вспомним хотя бы разговор Несчастливцева и Счастливцева из «Леса» Островского, в котором они сетуют на падение театрального искусства:

Несчастливцев. Нет. Какая игра! Мякина!.. Канитель, братец. А какие пьесы ставят, хотя бы и в столицах-то. Я сам видел: любовник тенор, резонер тенор и комик тенор. (Басом.) Основания-то в пьесе и нет. И смотреть не стал, ушел.

|

|

|

Ярким примером музыкального подхода к сценическому произведению может служить репетиционная разметка сцены в доме Шуйского из неосуществленной мейерхольдовской постановки «Бориса Годунова». Сцена начинается с реплики Шуйского:

Вина еще. (Встает, за ним и все.)

Ну, гости дорогие,

Последний ковш! Читай молитву, мальчик.

Мейерхольд фантазирует:

«Это сцена пьяная. “Вина еще” — это не для красного словца, это не те слова, которые написаны лишь бы заполнить белый лист бумаги. Пушкин себе ясно представлял: Шуйский, множество гостей, ужин… Поют, причем пение не налаживается или разлажено — кто в лес, кто по дрова, — значит, тут какофония… И вот на фоне этого пьяного стада должен прозвучать монолог мальчика. Единственный, кто не пьян в этой картине, — это мальчик, {112} и его голос должен прозвучать с удивительной и резкой чистотой… И вот мальчик в этой сцене должен обязательно быть таким, как у Нестерова “Димитрий царевич убиенный”, — светлым, стройным, голос его должен быть звонким… Не нужно давать чрезмерной громкости, а нужно дать прозрачность. Как в очень большой церкви, совершенно пустой, где стоит гроб и читает мальчик. Голос его звучит так прозрачно, звонко. Так должно быть и у нас:

Царю небес, везде и присно сущий,

Своих рабов молению внемли:

Помолимся о нашем государе,

Об избранном тобой, благочестивом…

и т. д.

… Мне хотелось бы создать впечатление контраста при возникновении голоса мальчика. Мне бы хотелось, чтобы мальчик был где-то очень далеко, и Шуйский выкрикивает: “Читай молитву, мальчик”. После этого выкрика наступает тишина и начинает чтение мальчик… Вся эта молитва должна быть сказана на одной ноте…»

Артист Крапчатов читает монолог мальчика.

Мейерхольд поправляет его: «Нельзя при чтении мотать головой. Нельзя, когда говоришь: “Царю небес, везде и присно сущий” — поворачивать голову в одну сторону, а потом, говоря: “своих рабов молению внемли” — поворачиваться в другую сторону. При таком мотании все и растеряется, а тут нужно в струнку вытянуться и головой отнюдь не мотать, так как при этом все разрушается»[75].

Это пример сцены подлинно музыкального театра. В ней нет ни одного такта музыки, но она и есть сама музыка. Стоит только ее себе представить. Тут и контраст, и смена ритмов, тембров, и мелодика, и настроение, и пауза как составная часть музыки. А когда пьяные гости уползают, режиссер музыкальным настроением сцены все подготовил для завершающего картину сговора Афанасия Пушкина с Шуйским.

Поистине здесь торжествует верленовское: «De la musique avant toute chose».

Опираясь на законы музыкальной композиции и широко пользуясь музыкой как одним из важнейших компонентов сложного театрального искусства, Мейерхольд в то же время решительно возражал против наиболее, к сожалению, распространенного применения музыки, когда она служит прямой иллюстрацией происходящего на сцене, по принципу «масло масляное». К примеру, любовное объяснение — играют скрипки какой-нибудь сладкий ноктюрн, сцена погони поддерживается галопом, а по отрывистым тревожным звукам мы понимаем, что детектив напал на след или же преступники вот‑вот нападут на детектива. В таких случаях музыка как бы призвана помочь несостоятельным актерам и режиссерам. Мейерхольд называл это мелодекламацией, вспоминал в подобных случаях короля этого жанра — композитора Евгения Вильбушевича и считал подобное применение музыки в театре пошлостью. «Если в тексте есть некая сладостность, да к этой патоке еще добавить ложку меда, то получится такая патока, что дальше ехать некуда»[76].

Я вспоминаю из своей личной режиссерской практики, как долго я не мог решить, что именно играет на рояле в соседней комнате сестра, в то время как ее брат на сцене решается на самоубийство. Такова была ситуация в пьесе «Преступление на улице {113} Марата» А. Мариенгофа. Какие только музыкальные эпизоды я не перепробовал! Скрябин, Метнер, Шостакович… Все было мимо. Предсмертные переживания юноши, поддержанные совпадающей по драматизму музыкой, как это ни странно, производили комический эффект. Решение сцены было найдено, когда пришла в голову счастливая мысль заставить сестру безразлично и не спеша играть обыкновенные гаммы.

Итак, обязательный контрапункт, неоднозначность во всем — в ритме, в настроении, в содержании. К сожалению, в последнее время контрастное применение музыки привело к образованию нового опасного штампа — любовные сцены идут под грохот барабанов, а военным сценам аккомпанируют скрипки. Всякое положение, превращаемое ремесленниками в догму, способно дискредитировать любые правильные идеи.

В докладе «Искусство режиссера» Мейерхольд сказал в заключение:

«Если бы меня спросили: “Какой главный предмет на режиссерском факультете будущего театрального университета, какой главный предмет должен быть включен в программу этого факультета?” — я сказал бы: “Конечно, музыка”. Если режиссер — не музыкант, то он не сможет выстроить настоящего спектакля, потому что настоящий спектакль (я не говорю о театрах оперных, о театрах музыкальной драмы или музыкальной комедии, — я говорю даже о драматических театрах, где весь спектакль идет без всякого сопровождения музыки) может построить только режиссер-музыкант. Целый ряд трудностей непреодолим только потому, что не знают, {114} как подойти к вещи, как ее музыкально раскрыть»[77].

Перефразируя это высказывание Мейерхольда, мне хочется сказать, что, если бы меня спросили: «Какой главный предмет должен быть включен в программу композиторов, пишущих для театра?» — я сказал бы: «Конечно, режиссура». Я в этом убеждаюсь, когда вспоминаю о работах в театре Ильи Саца и Виссариона Шебалина. Я вижу это, когда наш современник талантливый театральный композитор Лев Солин пишет музыку. Он режиссерски подходит к пьесе, он сочиняет музыку на репетициях, он создает вместе с режиссером партитуру будущего спектакля.

С огорчением приходится наблюдать малую музыкальную подготовленность большинства наших режиссеров. Это досадный пробел, который, к счастью, у людей талантливых восполняется интуицией.

Мейерхольд смотрел на драматический театр глазами музыканта. Именно ему принадлежала идея строить сценическое действие по законам сонатно-симфонической формы. Современный театр не может пройти мимо его опыта. Это было бы величайшей расточительностью.

1971

{115} Диагональная композиция

{116} Пятиактная драма А. Дюма «Дама с камелиями», переработанная Мейерхольдом в семь картин, разыгрывается главным образом в доме Маргерит Готье (пять картин из семи). Все сцены в доме Маргерит поставлены в разных частях ее дома (гостиная, у входа в столовую, будуар, каминная, спальня) и поэтому самостоятельны в отношении композиции, меблировки, цвета и освещения. Но во всех этих сценах есть момент, их объединяющий, — все они построены в диагональной композиции.

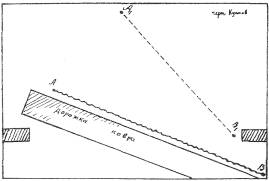

На высоте примерно 3 – 3 1/2 метров между двумя точками закрепления, расположенными на правой части просцениума и левой части второго плана сцены, трос, с которого спадают занавесы, имеющие в зависимости от места действия разную окраску и разное чередование закрытых и открытых частей (рис. 1)[78].

Конечно, говоря о диагональной композиции сцен в доме Маргерит, мы имеем в виду не только косо направленный фон. Все подчинено в этих сценах диагональной композиции — и расстановка мебели, и, наконец, самое главное — построение мизансцен и движений актеров.

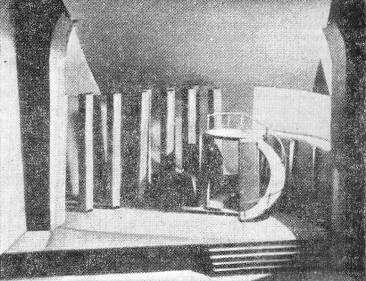

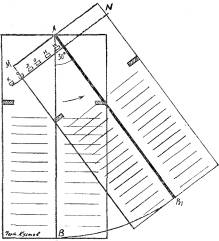

Обращение Мейерхольда к диагональной композиции характерно почти для всех его последних работ. Ее последовательное утверждение начинается примерно с постановки пьесы И. Сельвинского «Командарм‑2» (устройство пола сцены)[79]. С этой точки зрения чрезвычайно интересно пространственное решение пьесы Ю. Олеши «Список благодеяний» (рис. 2). Пьеса была поставлена так, как будто бы, по выражению Мейерхольда, «зритель смотрел на эту сцену из-за кулис», то есть как будто ось AB (см. рис. 1), разделяющая сцену и зрительный зал на две равные половины, переместилась вокруг неподвижной точки заднего плана сцены вправо на 30°, создав таким образом воображаемый зрительный зал (мы говорим о воображаемом зале, поскольку зритель, сидящий в настоящем зале, «смотрит как бы из-за кулис»).

Обычно актеры в театре-коробке зажаты между двумя параллельными прямыми, которые образуются задником и первым рядом партера. Построив на смещенной оси воображаемый зрительный зал (рис. 3), для которого должны были играть актеры в «Списке благодеяний», мы находим на сцене воображаемую линию (воображаемый задник), служащую им в данной композиции тылом (на нашем чертеже линия MN), с ориентацией на которую Мейерхольд, несомненно, строил спектакль. Если теперь снова взглянуть на сцену из настоящего зрительного зала, то мы увидим, что линия MN есть по существу та же диагональ, что уже была нами отмечена в «Командарме‑2». Между прочим, группа колонн, направление которых параллельно этой линии, до некоторой степени утверждает ее материально.

Напомним еще об известной сцене на палубе корабля в «Последнем решительном» Вишневского, где та же диагональ дана в построении шеренги матросов, и, наконец, о планировке {117} третьего акта «Свадьбы Кречинского» Сухово-Кобылина, где диагональная композиция достигнута благодаря тому, что традиционный театральный павильон повернут к зрительному залу примерно на 45° (рис. 4).

1. Схематический план сцен в доме Маргерит Готье.

AB — основной трос. A1B1 — второй трос

Стоит нам взглянуть на третий акт «Свадьбы Кречинского» из воображаемого зрительного зала, о котором мы уже говорили в описании композиции «Списка благодеяний», и мы увидим традиционный фронтальный трехстенный павильон (рис. 5 и 6).

Новое утверждение диагональной композиции в «Даме с камелиями» проводится Мейерхольдом последовательно и настойчиво. Это, естественно, выдвигает вопрос, почему Мейерхольд, который так разнообразно и успешно применял самые различные формы сценической композиции (от фронтальной и симметрической до круговой и асимметрической), почему в последнее время он так часто обращается к принципу диагонального построения? Вопрос, конечно, не в том, что построение по диагонали является лучшим и единственным. Каждая композиция имеет свои достоинства, избирается художником в соответствии с образным решением произведения и требует своего технологического изучения. В данном случае мы остановились на изучении диагонального принципа, поскольку он был избран Мейерхольдом в работе над «Дамой с камелиями».

2. «Список благодеяний» Ю. Олеши. Макет

Об особенностях диагональной планировки давно уже известно мастерам {118} театра разных эпох и народов. В немецкой театроведческой литературе есть, например, указание на предпочтение построения широких мизансцен по диагонали в классическом японском театре. А в «Правилах для актеров» Гете есть даже специальный пункт, который гласит: «Выходящий из задней кулисы для произнесения монолога поступает хорошо, двигаясь по диагонали так, что окажется на противоположной стороне просцения; вообще движения по диагонали весьма привлекательны»[80]. Это же правило изустно передавалось от поколения к поколению среди русских актеров. В исследовании И. Я. Гремиславского «Композиция сценического пространства в творчестве В. А. Симова» рассматривался, в частности, вопрос о применении планировок по углам и по диагонали в практике Московского Художественного театра.

3. Смещение зрительного зала в постановке пьесы Ю. Олеши «Список благодеяний». С левой стороны вычерчен реальный зрительный зал, с правой — воображаемый. AB и AB1 — оси, разделяющие эти залы на две равные половины. Линия MN — тыл воображаемого зала.

4. Схематический план III акта в постановке пьесы А. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» в соотношениях воображаемого и реального зала (смещенная часть)

Давняя и широкая популярность диагональной композиции объясняется тем, что ее выразительные свойства познавались работниками театра эмпирически. Тем не менее пользование этим композиционным принципом до последних работ Мейерхольда носило в большинстве своем случайный характер.

В чем же «секрет» диагональной композиции? На этот вопрос мы постараемся ответить, пользуясь примерами мейерхольдовской черновой планировки первого эпизода «Дамы с камелиями».

Диагональная композиция имеет следующие особенности:

1. Естественное положение актера на сцене à trois quarts, то есть в самом выразительном для него ракурсе.

2. Наивыгоднейшее расположение в тех диалогах, в которых значение {119} двух партнеров различно (таких диалогов большинство).

3. Возможность максимального расширения пространственной композиции (диагональ — самая длинная линия на сценической площадке).

4. Наилучшая видимость (прозрачность) в сложных композициях с участием нескольких действующих лиц.

5. Трехмерность диагональной организации пространства.

5. «Свадьба Кречинского», III акт

6. «Свадьба Кречинского», III акт. Угол зрения смещен влево на 45°

7. Первый выход мосье Кокардо (Н. Мологин) в диагональной композиции. (Персонаж, введенный в спектакль Вс. Мейерхольдом.)

8. То же, что на фото 7, но во фронтальной композиции

9. Три возможных положения двух актеров в диалоге

1

На рис. 7 и 8 даны фотографии, где снят с двух различных точек зрения один и тот же момент — первый выход мосье Кокардо. Мы видим, насколько выигрышнее положение актера на рис. 7. Ракурс à trois quarts сценически выразительнее не только профиля, но и ракурса en face. Профиль и фас — ракурсы плоскостные, зритель видит в них актера плоским. А в ракурсе à trois quarts, в котором одновременно сочетаются профиль и фас, есть объем. Преимущества объемного восприятия перед плоскостным — это преимущества не только рельефа, но и композиции, в которой зритель безошибочно определяет место актера на сценической площадке. Последнее происходит благодаря тому, что глаза человека, воспринимая объемное тело, скрещиваются под определенным углом и через мускульное напряжение дают точное представление о расстоянии этого тела от глаз. Это легко проверить на простом опыте. Если предложить кому-нибудь проткнуть карандашом кольцо, расположенное на расстоянии полувытянутой руки и повернутое к испытуемому ребром, он почти неминуемо проведет карандашом мимо кольца, так {120} как глаза, видя только боковую грань кольца, его плоскость, не могут точно установить расстояние. То же самое произойдет, если повернуть кольцо на 45° (en face). Но стоит только выбрать среднее между первым и вторым положениями, повернуть кольцо à trois quarts, и рука проткнет его безошибочно в самом центре.

Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 209; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!