Процессы перехода к жизнеспособной модели страны

Однако цель исследования состоит отнюдь не только в том, чтобы отразить современное плачевное состояние страны, попавшей во власть нежизнеспособной модели. Если известно исходное и целевое состояние системы, значит, возможно сформулировать новую управленческую задачу и найти путь от факта к оптимуму (рис. 48).

57

Национальная идея России

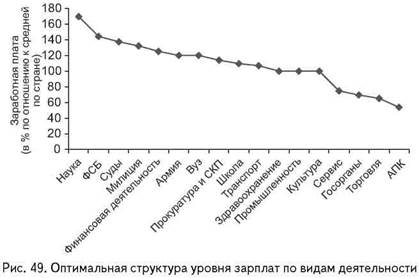

В каждой управленческой сфере можно выделить оптимальные целевые параметры (рис. 49, табл. 1).

|

|

| Таблица 1 Основные оптимальные по критерию КЖС параметры экономической модели России и их фактические значения |

| № 1 | Управляемый в модели экономики параметр | Оптимальное по критерию КЖС значение | Фактическое значение |

| Коэффициент монетизации экономики М2/ВВП, % | 100-280 | 25 | |

| 2 | Доля госрасходов в ВВП. % | 65 | 34 |

| 3 | Доля госсобственности в структуре собственности страны, % | 60 | 24 |

| 4 | Отношение госдолга внешнего к внутреннему, % | 0 | |

| 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Долга госдолга в ВВП, % | 60 | 8 |

| Ставка рефинансирования ЦБ РФ, % | 4 | 9 | |

| Доля оплаты труда в ВВП, % | 64 | 45 | |

| Ширина спектра ВВП, отн.ед | 300 | 100 | |

| Ширина спектра инвестиций, отн.ед. | 500 | 100 | |

| Доля инвестиций в ВВП, % | 60 | 17 | |

| Налог на прибыль, % | 25 | 20 | |

| Налог НДС, % | 13 | 18 | |

| Э/И, % | 100 | 160 |

58

Пленарное заседание

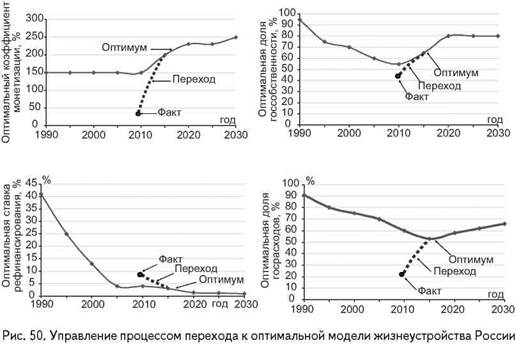

При переходе от фактических значений к оптимальным необходимо ответить на несколько вопросов. Каков переходный период? Какова траектория? Что будет задавать эту траекторию? Фактические значения показателей развития России в разы, на десятки процентов отличаются от тех, которые могли бы привести страну к успеху. Поэтому переход во времени от стартового, сегодняшнего состояния к оптимальному значению имеет программно значимый смысл. Причем здесь также важно понимать, что вышеупомянутая поверхность успешности, сечение которой дает оптимальное значение, тоже изменяется во времени (рис. 50).

|

|

|

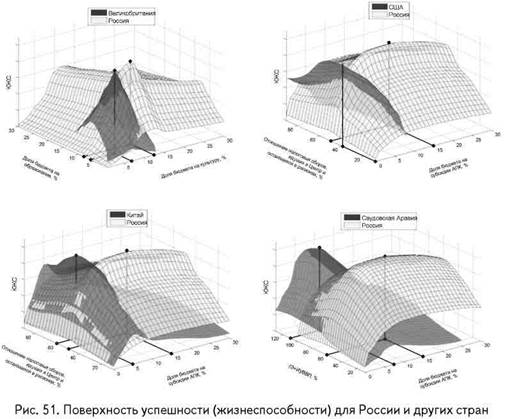

Это задача с двумя показателями. Среда меняется, меняется и оптимум, и управление должно это учитывать. Притом оптимум индивидуален для каждой страны, и иностранный опыт в этом плане не должен являться абсолютным примером для подражания. Интересно взглянуть в этом контексте на поверхности успешности по значимым факторам. На рис. 51 представлены двумерные сечения, сравнивающие эти поверхности успешности по жизнеспособности для разных стран мира. Совершенно очевидно, что российские обстоятельства отличаются от ситуаций других стран.

59

| Национальная идея России |

Правовое воплощение национальной идеи России — российская Конституция

|

|

|

Итак, если установлены цели, если доказано, что по их достижении Россия станет максимально жизнеспособной, максимально успешной во всех смыслах и в интересах всех акторов и субъектов, которые в совокупности составляют нашу страну, то необходимо зафиксировать это понимание. Вопрос: где оно должно быть зафиксировано? Как это должно претвориться в жизнь? Как необходимо организовать устройство нашей жизни? В этом свете Конституция страны, как ее основной документ, должна представлять собой не декларацию, проповедующую либеральную идею, права и свободы человека, как лукавую оболочку для эгоистического интереса богатого меньшинства, но документ, обустраивающий все стороны жизни страны (рис. 52).

Именно тогда успех страны станет не очередным манифестом, но реальной, достижимой целью.

60

Пленарное заседание

|

|

В следующем году на аналогичной конференции Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования планирует презентовать новую Конституцию. Этот документ будет принципиально отличаться от действующего. Уже на уровне Конституции необходимо задать российский ценностный выбор:

«Высшие ценности России

1. В России высшие ценности России являются общими и постоянно дей

ствующими основаниями целеполагания и деятельности органов государ

ственной власти всех уровней, народного самоуправления, общественных

объединений, человека и гражданина.

|

|

|

Высшие ценности определяют содержание и применение законов и обе спечиваются правосудием.

2. Высшие ценности России — это наиболее важные для жизнеспособности и жизнеустройства страны состояния и характеристики народонаселения и устройства территории, государственного и общественного управления.

3. Высшей из высших ценностей является вечное существование самой страны Россия — Родины Народа России.

4. Высшими ценностями России являются:

| 61 |

- единство, неделимость, территориальная целостность и суверен ность России;

- цивилизационно-ценностная русская (российская) идентичность;

- служение Российского государства Народу России;

- человеческая жизнь, достоинство и свобода человека;

- гармоничное развитие личности;

- патриотичность и любовь к Родине;

- честность, совесть и нравственность;

Национальная идея России

- единство, дружба и братская солидарность русского и всех российских народов;

- идейно-духовная мировоззренческая мотивированность человека и об щества, религиозность, устремленность к идеалу;

|

|

|

- нестяжательство и преобладание духовно-нравственных мотивов жизненного поведения над материальными интересами;

- терпимость к людям и неприятие расовой, национальной, религиозной и социальной дискриминации;

- трудолюбие;

- коллективность и взаимопомощь;

- альтруизм и сопереживание;

- гуманизм и взаимное уважение между людьми;

- любовь и семейность, рождение и воспитание детей и связь поколений ;

- устремленность к творчеству;

- забота всех и каждого о сохранении и умножении общественного до стояния;

- сочетание традиционности и прогресса;

- ответственность за судьбы мира и человечества.

5. Высшие ценности России являются равнозначными, никакая из выс ших ценностей не может преобладать в государственном управлении. Не может умалять ценность человеческой жизни, достоинство и свободу че ловека реализация иных высших ценностей России. В случае конфликта высших ценностей России при их применении действует высшая из высших ценностей» (фрагмент макет-проекта новой Конституции РФ, разработанной Центром проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования).

Этот ценностный выбор, основополагающий для России, разворачивается в Конституции, конкретно описывающей, как страна должна быть жизнеустроена.

Таким образом, можно уверенно утверждать, что материя успешности страны познаваема. То есть мы ответственно и профессионально можем сделать так, чтобы воплотить в жизнь национальную идею «Моя страна должна быть, и быть всегда!».

Родина — это единственная категория, которая объединяет всех нас, независимо от религиозных, социальных, региональных, возрастных, ген-дерных и любых других различий. И если сегодня нам известно, как нужно управлять государством, экономикой, социальной и прочими подсистемами, чтобы Россия достигла успеха, значит, мы должны реализовать это знание на практике, потому что это наша Родина.

62

О смысле «русской идеи»

Межуев В.М. (Москва)

Вопрос о «русской идее» — прежде всего академический. Ему принадлежит важное место в истории русской философской и общественно-политической мысли. Полемика вокруг того, что понимать под «русской идеей», шла на протяжении большей части XIX и ХХ веков, приводя к разным результатам. После снятия у нас запрета на изучение русской философии в ее полном объеме возродился и интерес к этой теме. Первоначально он выразился в переиздании ранее опубликованных текстов, после чего появился ряд монографий на ту же тему, написанных современными авторами. Во всяком случае, необходимость обращения к этой теме в историко-философском плане ни у кого не вызывает сомнения.

Иное дело, когда тот же вопрос ставится применительно к сегодняшней России. В таком виде он вызывает к себе разное отношение, вплоть до резко негативного. Так, академик Д.С. Лихачев сказал как-то: «Общенациональная идея в качестве панацеи от всех бед — это не просто глупость, это крайне опасная глупость». В том же духе высказываются некоторые другие деятели культуры, принадлежащие, как правило, к либерально-демократическому лагерю. Русская идея для них — синоним чуть ли не русского национализма, сталкивающего Россию с другими странами Запада. Но вот другое мнение: «Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация». Оно принадлежит Достоевскому и было поддержано вслед за ним многими русскими мыслителями и писателями, коих никак не заподозришь в узко понятом национализме. Кто здесь прав?

«Русскую идею» часто трактуют как национальную. Но что в данном случае следует понимать под национальной идеей? То, что имеет отношение только к России, или то, что лишь возникло в России, но имеет отношение ко всему миру? Ведь множество идей, признаваемых большей частью мира универсальными, обязательными для всех, имели вначале национальное происхождение, рождались в сознании конкретного народа или нации. И «русская идея», будучи, несомненно, национальной по происхождению, далеко не обязательно имеет смысл по отношению только к самой России. Национальную идею не следует, видимо, путать с национальными интересами, играющими важную роль в политической практике любого государства, особенно в области межгосударственных отношений. Каждое из них обладает своими национальными интересами, защита которых — преобладающий тип политики в современном мире. Россия здесь не исключение. Никто не станет отрицать наличия у нее национальных интересов — даже

63

Национальная идея России

самые ярые противники национализма. Что же вызывает у них смущение при слове «идея»?

Различие между идеей и интересом трудно установить в границах существования одной нации, но оно становится очевидным с учетом принадлежности данной нации к более широкой общности — цивилизации. При всем несходстве своих интересов нации, принадлежащие к одной цивилизации, выражают свою принадлежность к ней в общей для них идее.

Идея , следовательно, — это осознание разными нациями своей цивили- зационной идентичности, что следует отличать от их национальных интересов. Можно спорить о том, в чем состоит эта идея, но она, несомненно, присутствует в сознании любой нации, коль скоро та вместе с другими нациями входит в одну для них всех цивилизацию. Невозможно сказать, в чем состоит национальная идея французов, англичан, шведов или голландцев, но ведь они считают себя еще и европейцами. Уже Константин Леонтьев удивлялся тому, что чем больше европейские народы обретают национальную независимость, тем больше они становятся похожими друг на друга. Свою «похожесть» они и осознают как идею, которую можно назвать европейской. Европа в этом смысле — не механический конгломерат разных стран и народов со своими особыми национальными интересами, но определенная социокультурная общность, суть которой и выражается в ее идее.

О духовном родстве народов Европы писали многие выдающиеся мыс лители Запада. По словам, например, Э. Гуссерля, «как ни были враждебно настроены по отношению друг к другу европейские нации, у них все равно есть внутреннее родство духа, пропитывающее их всех и преодолевающее национальные различия. Такое своеобразное братство вселяет в нас созна ние, что в кругу европейских народов мы находимся “у себя дома”» [Куль турология 1995, 302]. Подобное «родство духа» Гуссерль и называл идеей. При всем различии входящих в нее народов Европа всегда представляла собой некоторую целостность, суть которой европейские интеллектуалы и пытались выразить в ее идее, расходясь между собой, конечно, в ее интерпретации.

Идея, следовательно, — это система ценностей, имеющая более универсальное значение, чем национальный интерес. Интерес — это то, что каждый хочет для себя, идея — что считает важным, нужным не только для себя, но и для других, в принципе — для всех. Каждый народ, как и каждый человек, имеет свой интерес, но далеко не каждый имеет идею, которую может сообщить другим. Для Европы таким народом стали древние римляне. Рожденная в Древнем Риме «римская идея», получившая правовое оформление в Римской республике, нашла свое продолжение в европейской идее, представленной тремя классическими идеологиями Нового времени — консерватизмом, либерализмом и социализмом. Каждая из них

64

Пленарное заседание

содержала свой «проект модерна», свое видение цивилизации, способной рано или поздно объединить все народы или, иными словами, стать уни версальной.

Поиск такой идеи характерен и для России. И является он здесь тем же, чем был в Европе, — поиском своей цивилизационной идентичности. После победы над Наполеоном, когда Россия оказалась втянутой в гущу европейской политики, мыслящая часть российского общества задумалась над тем, как Россия связана с Европой и что ее отличает от нее. Тогда-то впервые и заговорили о «русской идее». За всеми попытками определить, в чем она состоит, нетрудно увидеть мучительно решаемый русской мыслью вопрос о том, чем является сама Россия, какое место она занимает в общем ансамбле европейских народов. В словах великого русского критика В.Г. Белинского о том, «какую идею надлежит выражать России — определить это тем труднее и даже невозможнее, что европейская история России начинается только с Петра Великого» и что «Россия есть страна будущего», явно звучит, что данная идея имеет отношение не столько к прошлой и настоящей, сколько к будущей России. Так думали и многие другие русские мыслители. Вопрос о будущем России решался ими посредством не научных расчетов и прогнозов, а почти что на интуитивном уровне восприятия идеи России, которую до конца знает только Бог, или, по словам Тютчева, на уровне не «понимания», а «веры».

О русской идее писали преимущественно философы, причем задолго до того, как Россия стала предметом научного анализа. Важно, однако, то, что обращение к этой теме было обусловлено желанием русских мыслителей не обособить Россию от Европы, а наоборот, найти между ними нечто общее, т. е. свидетельствовало об определенной европеизации русской мысли.

Что Россия многими своими чертами отличается от других европейских стран и народов, понятно и без всякой идеи. Можно до бесконечности перечислять эти отличия — они очевидны при любом эмпирическом сравнении России с Европой и никогда не составляли секрета ни для самих русских, ни для иностранцев, приезжавших в Россию или наблюдавших за ней со стороны. Первым по времени и главным своим отличием от Западной Европы Россия всегда считала православие, которое она восприняла от Византии. Уже одним этим она обособляла себя от романо-германской (католической и протестантской) христианской культуры. И в своей богословско-догматической, и в церковно-обрядовой части православие сразу же придало Московской Руси характер внешне и внутренне самодостаточного духовного мира, не нуждавшегося в особом общении с миром Западной (римско-католической) Церкви. Подобное общение не только не поощрялось, но в какой-то мере даже осуждалось, подменяясь обвинениями в отступлении от подлинно христианской веры. Что все христианские вероисповедания суть ответвления от единого религиозно-65

Национальная идея России

го корня, исходят из общей, пусть и по-разному трактуемой, религиозной истины, не то чтобы не осознавалось, но не принималось в расчет, не служило доводом в пользу их сближения, примирения и согласия. Даже малейшие попытки отойти от традиционного православного канона в исполнении религиозных обрядов вызывали яростное сопротивление со стороны священнослужителей и мирян, как о том свидетельствует, например, вся история русского старообрядчества. Во всяком случае, Русская православная церковь была не самым подходящим местом для поиска того общего, что объединяет Россию с Европой.

Более открытой к Европе оказалась царская власть. Петр I был действительно первым, кто увидел в Европе источник новых идей в области промышленности, военного дела, государственного управления, образования и науки. С Петра начинается история модернизации России, которую в какой-то мере можно назвать и историей ее европеизации. Многое в этой истории объясняется интересами Российского государства, которые лежали все же в несколько иной плоскости, чем интересы Церкви. В своей политике государство не могло руководствоваться чувством религиозной нетерпимости ко всему, что исходит из Европы, которая к тому времени уже прошла стадию своей политической и культурной секуляризации. Созданная Петром Империя со столицей в Санкт-Петербурге явилась шагом вперед по пути европеизации если не всей страны, то, по крайней мере, ее высшего слоя — российской власти и ее ближайшего окружения в лице дворянства. В качестве Империи российское государство превратилось в частичное, хотя, конечно, во многом поверхностное подобие просвещенного абсолютизма европейских монархий. При Екатерине II любовный роман русской власти с идеями французского Просвещения достиг высшей точки, чтобы затем — к концу ее царствования — навсегда прерваться под впечатлением от страшных картин Пугачевского бунта и Великой французской революции. Но зерно европейского вольномыслия и свободолюбия было уже брошено в российскую почву и дало быстрые всходы, породив в среде образованных дворян так называемых западников (от Радищева до Чаадаева и Герцена). Они и взяли на себя миссию обличения и критики российских порядков с позиции просветительских идей.

Россия для западников при всей их любви к ней — не более чем отставшая от Европы страна, не способная ни к чему другому, как только учиться у нее. В их изображении она как бы лишена собственного голоса, доказывая своим существованием только то, чем не надо быть. Главное, в чем западники отказывали России, — это в ее праве считаться современной страной. Эталоном современности служили для них Англия или Франция (как сейчас США). В таком качестве Россия, естественно, не могла претендовать на наличие у нее какой-то своей идеи, которая бы на равных могла конкурировать с европейской.

66

Пленарное заседание

Но ведь и сама Европа не была единодушна в оценке своей современности. В качестве главных оппонентов просветителей, на чьих идеях взросла эта современность, получившая название «эпохи модерна», выступили романтики. Их русским подобием и стали ранние славянофилы (Хомяков, братья Киреевские и др.), с появлением которых вопрос об отношении к модерну (современности) становится проблемой не только для европейской, но и для российской мысли. Спор между европейскими просветителями и романтиками о том, как понимать и оценивать современность, пришедшую с Новым временем, с подключением России к нему расширился до масштабов всего христианского мира. Во всяком случае, диалог западников и славянофилов в его изначальном виде — органическая часть общеевропейского диалога.

Хотелось бы подчеркнуть прежде всего именно эту сторону дела. Россия смогла вступить в этот диалог потому, что у русских образованных людей появилось сознание не только отличия России от Европы, но и ее об щей с Европой исторической судьбы. Подобное сознание было присуще не только западникам, склонным противопоставлять Россию Европе лишь в плане ее исторической отсталости от нее, но и ранним славянофилам, отрицавшим, подобно романтикам, не вообще Европу, а только ту, которая была дорога просветителям. Просветительскому «проекту модерна» славянофилы противопоставили свой проект устроения земной жизни, ко торый можно назвать «русским проектом модерна» или «другим модер ном»: выраженный в нем общественный идеал и получил впоследствии название «русской идеи». В таком виде он предназначался не только для России, но и для всей Европы, заключал в себе вселенское, общечеловеческое начало. В своей универсальности, пусть и ограниченной рамками христианского мира, он ничем не уступал просветительскому проекту. Спор между славянофилами и западниками и был спором о природе той уни версальности, которая способна служить основой будущей мировой (не только русской) цивилизации. В этом споре славянофилы были не меньшими «европейцами», чем западники, но только на свой особый лад4.

4 Как пишет французский философ русского происхождения Александр Койре, у ранних славянофилов «речь шла уже не о противопоставлении русского варварства и европейской цивилизации, но об установлении отношений между цивилизацией русской и цивилизацией Запада. Но разве они не были до мозга костей пропитаны европейской цивилизацией, разве они не чувствовали себя в Европе как дома? Разве они не были европейцами? Своей миссией, своей исторической задачей они считали не перенесение западной цивилизации в Россию, но обоснование и выражение новой цивилизации, призванной занять почетное место рядом с западными нациями, обогатив новыми ценностями общую сокровищницу человечества, — новой цивилизации, которая, будучи наследницей европейской цивилизации, должна нести дальше врученный ей факел. Проблема российской цивилизации с самого начала ставилась ими как проблема мировой цивилизации» [Койре 2003, 47–48]. А. Кой-ре напоминает, что основанный Киреевским журнал так и назывался — «Европеец».

67

Национальная идея России

Ранние славянофилы не столь национально ограничены, как принято думать. Говоря о своеобразии России, они не отрицали ее общности с Европой, хотя понимали эту общность не как западники. Для западников таким общим являлся «разум», для славянофилов — «дух», трактуемый ими как «Святой дух». Западники искали общее, универсальное в науке и праве, славянофилы — в религии. Россия, по мнению славянофилов, если в чем и сходится с Европой, то прежде всего в истоках своей религиозной веры, в духе христианства, питающем собой в равной мере и европейскую, и русскую культуры. Общность России с Европой западники относили к будущему, полагая его в разуме, славянофилы — к прошлому, усматривая ее в сошедшем на землю вместе с пришествием Христа Святом духе.

Разум или дух? Какое из этих начал более универсально? В Европе эти начала были представлены просветителями и романтиками, в России — западниками и славянофилами. Хотя именно западники претендовали на звание «русских европейцев», славянофилы были не менее их европейски образованными и мыслящими людьми, но только мыслящими в ином — не просветительском (рациональном), а религиозно-христианском (мистическом) — ключе. В статье «Вечное и преходящее в учении русских славянофилов», на которую мы еще не раз будем ссылаться, Георгий Флоровский, подчеркивая именно эту — универсальную — сторону этого учения, писал: «По существу, их идеал лежал вне исторических пределов, относясь к вечной правде человеческой природы, говоря о Боге и его благодати. По существу, он был общечеловеческим, превышая все расовые и национальные отличия, переходя все хронологические грани» [Флоровский 1998, 42].

В своем первоначальном виде «русская идея» не заключала в себе никакого национализма, не призывала к обособлению России от Европы, к ее изоляционизму. Наоборот, величие России она связывала с преодолением ею своего национального эгоизма во имя сплочения и спасения всех христианских народов. В этом смысл знаменитого определения «идеи нации», данного Владимиром Соловьевым, согласно которому она есть не то, что «сама думает о себе во времени, но что Бог думает о ней в вечности» [Русская идея 1992, 187]. Россия в его представлении уже сложилась как мощное национально-государственное образование и в таком качестве не нуждается ни в какой идее. «Русская идея» — отражение не существующей ре альности, а стоящей перед Россией религиозной и нравственной задачи, смысл которой в том, чтобы жить в соответствии не только со своим национальным интересом, но и теми моральными нормами и принципами, которые общи всему христианскому миру , составляют суть христианства.

Она есть осознание Россией своей ответственности перед Богом, своей необходимости быть не только национальным, но и христианским государством.

68

Пленарное заседание

В том же духе высказывался и Бердяев. В книге «Русская идея» он писал: «Меня будет интересовать не столько вопрос о том, чем эмпирически была Россия, сколько вопрос о том, что замыслил Творец о России, умопостигаемый образ русского народа, его идея» [О России… 1990, 43]. В эмпирической истории России много отталкивающего, вызывающего возмущение, но ведь есть еще и духовная Россия, у которой и надо спрашивать, чем она хочет быть на самом деле. Правда, судить о стране на основании ее не реальной истории, а идеи, может показаться странной затеей, но философа интересует не научное объяснение того, что было и есть (это дело историков и социологов), а какой она видит себя в своих духовных исканиях. А оправдаются эти искания или нет, покажет время.

В нашу задачу не входит изложение всей истории русской идеи. Важно лишь понять, что она означала в плане цивилизационного выбора России. Как любая другая идея, она заключала в себе универсальное начало, т. е. претендовала на то, чтобы быть идеей не только русского, но и остальных христианских народов. В отличие, однако, от европейской идеи, укорененной в разуме, русская идея имела своим истоком православную веру. Религиозное происхождение русской идеи не отрицалось ни одним из русских философов, писавших на эту тему.

За противоположностью России и Европы славянофилы, по мнению Флоровского, видели не этническую, расовую или национальную несовместимость, а антитезу «принуждающей власти и творческой свободы» и еще глубже — антитезу «разума и любви». «Не славянофилам принадлежит изобретение этой исторической пары — она лежала в основе историософиче-ского построения, например, Гизо. Но только русским мыслителям удалось провести эту полярную схему через всю историю западного мира, через все области его культурной эволюции, и они первые сделали из нее предельные выводы и практические заключения» [Флоровский 1998, 37]. Суть данной антитезы состоит в разном решении проблемы, внутренне расколовшей европейский мир, ставшей в нем источником глубочайшего конфликта. Мир этот, как известно, распадается на романский и германский. Романское начало выше всего ставит авторитет светской и церковной власти, германское — свободное самоосуществление человеческого духа. Первое ратует за рациональную организацию всей общественной жизни в рамках «всеобщего законодательства», второе — за неограниченную индивидуальную свободу. В этих началах легко угадывается разница предпочтений просветителей и романтиков. Она заставляет западного человека постоянно метаться между законом и личной свободой, переходить от принуждающей власти государства к анархии (революции) и обратно. «От этого ряда противоречий в сфере разума исхода нет» [Флоровский 1998, 39]. Пытаясь совместить порядок и свободу на чисто рациональных основаниях, посредством одного лишь разума, придать этим началам характер отвлеченных начал — аб-69

Национальная идея России

страктных логических постулатов, Европа так и не смогла примирить их в своей жизни. В таком раскладе всегда приходиться жертвовать либо порядком, либо свободой.

Но как жить в согласии друг с другом, не жертвуя своей свободой, что может служить основой для такого согласия? Славянофилы предложили свое решение этой проблемы, основанное не просто на разуме, а на духовном опыте христианства, превосходящем разум, как они думали, своей разрешающей силой. Свобода для славянофилов — не меньшая ценность, чем для западников, но только трактуется ими в духовно-религиозном смысле. Отсюда не следует отрицания ими всего европейского. Европа не сводится к традиции античного рационализма, но включает в себя идущую от первых христиан духовную традицию. К ней, по мнению славянофилов, и следует апеллировать в процессе устроения земной жизни. Короче, ранние славянофилы ценили Европу не за то, за что ценили ее западники. У каждого из них была своя Европа. Не то чтобы славянофилы были против европейской науки, образования, гражданских прав и свобод (никто из них не защищал крайних проявлений самодержавия или крепостного права), но все эти институты, как они думали, сами по себе еще не могут возвысить человеческую жизнь до ее истинного предназначения. И искать основу этой жизни нужно опять же не в каких-то «особых началах» русской жизни, а в присущем всему европейскому миру «духе» христианства5.

Собственно, «русская идея» и была ответом на вопрос о том, чем должна руководствоваться любая нация (не только русская), если она хочет жить не только «по разуму», но и «по совести». Если Европу вдохновляла идущая от первого Рима идея универсальной цивилизации, понимаемая как объединение народов мира системой «всеобщего законодательства» с ее равными для всех правами и обязанностями (ее потому и называют «римской идеей»), то «русская идея» предлагала положить в основу человеческого общежития принципы христианской морали. Заключенный в ней общественный идеал воспроизводил не гражданские структуры античной демократии, а изначальные формы христианской «духовной общины», связующей всех узами братской любви. Идущая из раннего христианства идея ответственности каждого не только за себя, но и других, — ответственности, разумеется, не юридической, а моральной — и легла в основу «русской идеи». Подобная идея не позволяет человеку быть счастливым в мире, в котором еще так

5 «Славянофилы хорошо чувствовали и сознавали общее коренное зло русской жизни, которым держались и рабовладельческие насилия, и бюрократические неправды, и многое другое, — именно зло всеобщего бесправия, вследствие слабого понятия о чести и достоинстве человеческой личности. Этому злу они должны были противопоставлять и противопоставляли принцип человеческих прав, безусловного нравственного значения самостоятельной личности — принцип христианский и общечеловеческий по существу, а по историческому развитию преимущественно западный европейский и ни с какими особенными “русскими началами” не связанный» [Соловьев 1989, 434].

70

Пленарное заседание

много горя и страданий. Если целью христианина является спасение души, то в ее русском — православном — понимании ни один не спасется, если не спасутся все. Нельзя спастись в одиночку, когда каждый только за себя. Спасение каждого зависит от спасения всех. Этика православия строится не просто на идее справедливости — каждому по делам его (такая справедливость есть и в аду) — а на любви и милосердии ко всем «униженным и оскорбленным».

В таком понимании «русская идея» была продолжением «римской», но только на свой особый лад. Обе идеи суть вариации на одну и ту же тему универсального устроения человеческой жизни, хотя по-разному трактуют то начало, которое должно лечь в его основу. Если «римская идея» делала упор на формально-правовое устроение гражданской и частной жизни, то «русская идея» апеллировала к духовному единению людей в лоне христианской Церкви («соборность»), возлагающей на каждого личную ответственность за судьбу всех. В отличие от формально-правовой идеи Запада «русская идея» — духовно спасающая и нравственно возвышающая. Она отстаивает верховенство сердца над отвлеченным рассудком, правды над истиной, сострадания над справедливостью, соборности над гражданским обществом, духовного подвижничества над прагматикой частной жизни. Ее противником является утилитаристская мораль с ее принципом частной пользы, индивидуальный и национальный эгоизм, приносящий в жертву своим интересами интересы других. Основанием для такой универсальности является не абстрактный и безличный разум с его формальными предписаниями, а сверхличная божественная мудрость, открывающаяся человеку в личном опыте его религиозной веры, в данном ему свыше откровении.

Можно ли согласовать законы разума, не знающие в своей формальной всеобщности никаких исключений, с индивидуальной свободой и уникальностью человеческого существования? Европейская цивилизация, по мнению славянофилов, так и не нашла выхода из этого дуализма. Его следует искать только в Церкви, под которой понимается, однако, уже не жестко регламентированная уставом и обрядами религиозная организация, а «духовная община», созданная свободным волеизъявлением и духовным подвижничеством самих мирян. По мнению Г. Флоровского, идея Церкви как формы устроения земной жизни людей составляет самую суть учения ранних славянофилов. «Основанному на непримиримом дуализме просвещению Европы славянофилы противопоставили свой идеал органической жизни в духе и любви. Западной теократии и культу государственного начала они противопоставили свое учение о Церкви и свой «сельский коммунизм», свое учение об общине» [Флоровский 1998, 39]. Церковь и община при всей, казалось бы, противоположности этих институтов предельно сближались друг с другом: Церковь «в порядке духовной жизни личности»

71

Национальная идея России

значила то же, что и община «в сфере “земной” жизни», тогда как община как форма социального бытия получалась «в результате приложения начал православной церковности к вопросу общественных взаимоотношений» [Флоровский 1998, 39]. При этом неправильно видеть в таком сближении церковной и общинной жизни умаление или принижение личностного начала. Отсутствие формально-юридической регламентации жизни, поднимая каждого до уровня свободно созидающей свои отношения личности, не отменяет их организации, а наоборот, превращает ее из внешней организации во внутреннюю, органически складывающуюся организацию. Подобная «внутренняя организованность» возможна только «в союзе свободных и творчески активных лиц», коими и должны быть члены христианской церкви.

Из идеи церковно-общинной организации народной жизни, свободной внутри себя от любой власти, как ни парадоксально, прямо вытекала идея самодержавной государственной власти. Народ, отказываясь от власти внутри общины, передавал ее вне общины другим — даже иноплеменникам, т. е. сохранял за собой лишь «свободу мнения», но не решающего голоса. Триада «православие, самодержавие, народность», хотя и поддерживалась славянофилами, наполнялась у них иным содержанием, чем у идеологов «официальной народности», трактовалась в духе органической жизни. Именно в этом пункте инициатива в споре о будущем России переходит к западникам, полагавшим, что самодержавие есть все-таки прямое следствие не свободы, а рабства русского народа, и указывавшим на Европу как на образец такой свободы.

Западники (как и все европейские просветители) были во многом правы, отождествив самодержавие с «поголовным рабством», усмотрев путь к свободе в переходе от самодержавия к республике или хотя бы конституционной монархии. Политическая свобода дается человеку все же не Библией, а Конституцией. Но и славянофилы (вслед за немецкими романтиками) были недалеки от истины, когда указывали на ограниченность свободы, регламентируемой исключительно абстрактными нормами формального права. Правовое государство, освобождая людей от власти деспотов и тиранов, не освобождает их от власти тех, кто движим в своем поведении корыстным расчетом и частным интересом, кто, делая себя целью, во всех остальных видит только средство (таково гражданское общество, согласно Гегелю). Можно ли посредством одного лишь права и Конституции сделать людей подлинно свободными? От тиранов и деспотов — да, но не от власти богатых и сильных мира сего. Никакое право не может гарантировать торжества морали, которая только и является законом для свободного человека. Если для Гегеля высшим воплощением нравственности является государство — не то, которое реально существует, а то, которое соответствует своей идее, идеальное государство, — то для славянофилов нравственной

72

Пленарное заседание

может быть только совместная жизнь людей, организованная по принципу Церкви. Церковь намного ближе к идеалу нравственно свободной жизни, чем любая Конституция. Она делает человека личностью, тогда как Конституция — всего лишь частным лицом со своим узко понятым интересом. Вопрос о форме государственного правления опять же повисает в воздухе. На этот вопрос у славянофилов не было четкого ответа, как у западников не было ответа на вопрос о том, как сочетать право с моралью, общий порядок со свободной индивидуальностью.

Но настоящим камнем преткновения в их споре станет отношение к капитализму, все более распространявшемуся по европейскому континенту. В 20–40-е годы XIX века проблемы перехода России к капиталистическому способу производства еще просто не существовало. Свое видение России и живущего в ней народа западники и славянофилы того времени ограничивали в основном миром крестьянства, мечтая лишь об его освобождении от крепостного права. Соответственно, и Европа для них — это прежде всего просвещенный и политически свободный народ, не терпящий над собой власти деспотов и тиранов. Со второй половины XIX века внимание русских мыслителей все более привлекает рождающаяся в Европе новая реальность с ее промышленными городами, заводами и фабриками, с бурным развитием науки и техники, с усиливающейся властью финансового капитала и массовой пролетаризацией населения. Уже в 1960-х гг. эта реальность станет для них наиболее адекватным воплощением идущей из Европы цивилизации. С этого момента в отношениях между русскими западниками и славянофилами (а значит, и в отношении России к Европе) наступит совершенно новая фаза.

Пытаясь определиться в своем отношении к рождающемуся капитализму, сами западники расколются на два враждебных лагеря — либералов и революционных демократов. Если первые достаточно позитивно оценивали перспективу капиталистического развития России, то вторые — в лице идеологов народничества — искали ей альтернативу в сельской общине и «крестьянском социализме». Те и другие равно отвергали царское самодержавие (потому и считаются западниками), но по-разному представляли приемлемую для России экономическую реальность. Для либералов она исчерпывалась переходом к капиталистическому рынку, тогда как народники, а вслед за ними русские социал-демократы хотели придать ей социалистическую направленность — крестьянскую или пролетарскую. Важно, однако, учитывать, что спор между ними происходил в условиях еще не совершившейся буржуазной революции, что и придало ему характер самой настоящей войны на поражение. Демократы и либералы никогда не составляли в России единого лагеря. Первые в условиях отсутствия демократии, естественно, тяготели к революционным методам борьбы (потому и назывались революционными демократами), вторые предпочитали мирные пути

73

Национальная идея России

развития за счет компромиссов и соглашений с существующей властью, за что часто подвергались критике и насмешкам со стороны более радикально настроенной части общества.

С оформлением русского либерализма в самостоятельное идейное и политическое движение обостряется и раскол между западническим и славянофильским крылом русской интеллигенции. Даже революционным демократам — при всем их западничестве — были понятны чувства и настроения славянофилов второй половины XIX века, резко повернувших в сторону русского национализма и антиевропеизма. Для тех и других русский народ так и остался крестьянской массой, занятой преимущественно земледельческим трудом. Какой западный либерализм может прижиться на такой почве? Неприязнь к либеральной идеологии станет общим местом у революционных демократов и славянофилов — во всем остальном непримиримых противников. Именно эта неприязнь определит последующий дрейф русского революционного демократизма — особенно в лице большевизма — в сторону русского национализма и великодержавия.

Начиная со знаменитой книги Н.Я. Данилевского «Россия и Европа», поздние славянофилы отвергнут уже не только буржуазную, но вообще всю Европу как чуждый России культурно-исторический тип. Именно так оценил эту книгу Владимир Соловьев, усмотрев в ней «вырождение славянофильства», не отрицавшего при своем возникновении духовной близости России и Европы6. Чем был вызван этот поворот? Бердяев объясняет его прямым воздействием западного национализма, ответной реакцией России на него. С его точки зрения, русский национализм явился своеобразным продолжением европеизации России. «Национализм новейшей формации есть несомненная европеизация России, консервативное западничество на русской почве» [Бердяев 1992, 300]. Бердяев хотел сказать этим, что национализм в России, хотя чужд ей по духу, является отражением европейской ментальности с ее приверженностью ко всему национальному — «консервативным западничеством».

Такое объяснение содержит в себе долю истины, но не исчерпывает ее целиком. В глазах любого европейца национальное своеобразие не отменяет того общего, что характеризует Европу в целом. Каждый, кто живет

6 Между прежними славянофилами и Данилевским есть то различие, пишет Вл. Соловев в статье «Россия и Европа», что «те утверждали, что русский народ имеет всемирно-историческое призвание, как носитель всечеловеческого окончательного просвещения; Данилевский же, отрицая всякую общечеловеческую задачу, считает Россию и славянство лишь особым культурно-историческим типом — однако наиболее совершенным и полным… совмещающим в себе преимущества прежних типов… Должно, однако, заметить, что коренные славянофилы (Хомяков, Киреевские, Аксаковы, Самарин), не отвергая всемирной истории и признавая, хотя лишь в отвлеченном принципе, солидарность всего человечества, были ближе, чем Данилевский, к христианской идее и могли утверждать ее, не впадая в явное внутреннее противоречие» [Соловьев 1989, 336–337].

74

Пленарное заседание

в Европе, знает, что он не только француз, немец, итальянец, швед и пр., но и европеец, принадлежит к некоторой связующей все европейские народы духовной общности. В противоположность такому пониманию национального Н.Я. Данилевский отстаивал идею не национального своеобразия славянской культуры в рамках общего с Европой культурно-исторического типа, а ее полной чуждости этому типу. А это уже не европейский, а исключительно русский национализм. В отличие от европейского он возвел отношение к России до уровня религиозного культа, а естественное для русского человека чувство любви к ней превратил едва ли не в мистическое чувство7.

Причину возникновения русского национализма следует искать не в Европе, а в России — в той части российского общества, которая любыми средствами не хотела допустить ее превращения в страну либерально-буржуазного типа. Для них Европа, подпавшая под влияние либерализма, причем преимущественно англосаксонского с его повышенным пиететом перед рыночной экономикой и деньгами (этот вариант либерализма послужил для Шпенглера прообразом западной цивилизации, несущей с собой гибель европейской культуре), есть антипод всего национального и самобытного. Превратившись под воздействием либеральных идей в космополитический Запад, Европа окончательно похоронила надежду на свое духовное возрождение. Такая Европа находится в конце пути, в стадии своего заката и вырождения, и России не остается ничего другого, как остаться единственной и последней хранительницей истинной веры и образа жизни. С этого момента русская идея обретет характер не столько вселенской, сколько национальной идеи, предназначенной исключительно для России. На первый план в ней выйдет не сходство России с Европой, а ее отличие от нее. Из проекта «другого модерна» она постепенно превратится в «антимодерн» с его критикой всего современного, с возвеличиванием допетровской Руси и вообще всей русской старины. В этот период с новой силой возродится дух «византизма» (Константин Леонтьев), чуждый всему западноевропейскому. «Антимодерн» в идеологии не отвергал, конечно, промышленной модернизации России, ее научно-технического развития, но не допускал ее в сферу государственного управления и религиозно-духовной жизни. Под знаком идеологического «антимодерна» сплотится

7 С.Л. Франк называл русский национализм «мистической национальной самовлюбленностью». В письме к Г.П. Федотову он писал: «Русский национализм отличается от естественных национализмов европейских народов именно тем, что проникнут фальшивой религиозной восторженностью и именно этим особенно гибелен. Славянофильство есть в этом смысле органическое и, по-видимому, неизлечимое нравственное заболевание русского духа (особенно усилившееся в эмиграции). Характерно, что Вл. Соловьев в своей борьбе с этой национальной самовлюбленностью не имел ни одного последователя. Все, на кого он имел в других отношениях влияние, — и Булгаков, и Бердяев, и Блок, — свернули на удобную дорожку самовлюбленности. Бердяева это прямо погубило…» [Франк 1996, 99].

75

Национальная идея России

вся официальная Россия эпохи Александра III, сменившая собой относительно либеральные 1860-е годы, а главным ее идеологом станет обер-прокурор Святейшего Синода Константин Победоносцев. «Национализм эпохи Александра III, — писал Г.П. Федотов, — уже не имел в себе ничего культурного, превратившись в апофеоз грубой силы и косного быта» [Федотов 2005].

Превращение изначально заключенного в учении славянофилов вселенского, общечеловеческого начала в начало исключительно национальное, касающееся только одного народа, а именно русского, Флоровский назвал «философским “грехопадением” славянофильства». В результате такого превращения русский народ из народа, подобного всем, предстал «высшим народом», первым среди других, единственным носителем божественной мудрости и правды. «В каждой мелочи, в каждой особенности русского быта отыскивалось некоторое высшее содержание, и отсюда с неизбежностью вытекала идеализация старины как старины и своего именно как своего. Из того, что славянству и России надлежит осуществить определенный общечеловеческий идеал и осуществить, быть может, в первую очередь между другими народами, делался вывод, что этот идеал есть славянский идеал, выражает собою сущность именно славянского духа как такового и, следовательно, вся история славянства вплоть до малейших подробностей представляет собой воплощение некоторой высшей нормы. Так открывался полный простор мессианистическим соблазнам и возникала опасность забыть о том, что ценность создается только воплощаемой идеей, и впасть в культ “отвлеченной” самобытности» [Флоровский 1998, 43].

Дух русского мессианизма явно ощущается уже у Владимира Соловьева, на что указывал его друг и биограф Е.Н. Трубецкой. Но если у Соловьева русское отождествлялось все же с универсальным, то Данилевский возвел в абсолют то особенное, что отличает русский народ от других народов, превратив это особенное в высший тип культурно-исторического развития. Для первых славянофилов очевидны неприглядные стороны исторического прошлого России, уродливые проявления существовавших в ней общественных порядков и повседневного быта, для славянофилов поздней формации все русское уже потому хорошо, что оно свое, русское, безотносительно к общечеловеческим ценностям и началам. Для Данилевского (как впоследствии для Шпенглера) общечеловеческое — пустая абстракция, не содержащая в себе главного — того, что отличает один народ от другого. Но если Данилевский в своем отрицании общечеловеческого в какой-то мере признавал «всечеловечность» славянского типа культуры, то его последователи (например, Н.Н. Страхов) в корне отвергали наличие общечеловеческого элемента в славянстве, настаивая на приверженности каждого народа к своей системе ценностей. Между народами нет ничего общего, каждый из

76

Пленарное заседание

них существует сам по себе. На этом пути диалог с Европой обрывался, сменяясь неприятием всего европейского внутри и за пределами России8.

Подобное направление мысли найдет продолжение в учении евразийцев, в частности в работах одного из его основоположников — Н.С. Трубецкого. В статье «Мы и другие» он со всей определенностью скажет: «Евразийство отвергает безапелляционнный авторитет европейской культуры» [Русский узел евразийства 1997, 102]. Лозунгом для евразийцев, как он считает, является русская национальная культура, основу которой составляет православие в его изначальном — допетровском — понимании. На Н.С. Трубецкого как идейного выразителя «антропологического национализма» ссылается и Флоровский.

Мы обратились к статье Флоровского потому, что в ней четко обозначен тот слом в учении славянофилов, который произошел на рубеже 60–70-х годов XIX столетия. Можно называть этот слом «вырождением» или «грехопадением» славянофильства, но его суть состоит в переходе от универсальной (этической прежде всего) перспективы развития России к перспективе ее национально обособленного существования. Этическое заменяется этническим. Сам Флоровский называет этот слом переходом от «этического национализма» а «антропологическому»: первый апеллирует к общей идее, второй — к эмпирическому факту, к тому, что лежит на поверхности явления. Ведь различия более очевидны, чем сходства. Идеализм первых как бы пал под натиском позитивизма вторых. Но именно отсюда берет начало история русского национализма новейшей формации, который при всех своих внутренних расхождениях и размежеваниях сходится в одном — в нежелании вступать хоть в какой-то диалог с Европой, в отторжении не только ее цивилизации, но и культуры.

Неприятие Европы стало общим местом и у консервативных националистов с их идеализацией допетровской Руси, и у революционных демократов (от народников до большевиков), стремившихся повернуть Россию на путь социализма, но опять же в его специфически русском понимании. Хотя свои идеи (тот же марксизм и социализм) они заимствовали у Запада, в их интер-

8 Примером подобного неприятия может послужить мнение В.Ф. Эрна, который в статье, посвященной только что открывшемуся журналу «Логос», попытался поставить под сомнение какую-либо ценность всей европейской философии Нового времени, противопоставив ей в качестве образца подлинно философской мысли русскую религиозную философию. «Такого огульного и безмерного национального самомнения в области философии, — пишет Франк об этой статье, — нам до сих пор не приходилось встречать» [Франк 1996, 104]. «Конечно, прискорбно, — завершает он свою полемику с Эрном, — когда молодые русские философы поклоняются каждому слову Риккерта или Когена и не читают Вл. Соловьева и Лопатина или не замечают их философского значения. Но, быть может, еще более прискорбно то националистическое самомнение, которое в оценке национальной философии не знает меры и перспективы и дерзостно попирает вечные ценности европейской мысли» [там же, 112].

77

Национальная идея России

претации эти идеи обретали сугубо антиевропейскую направленность. По словам Н.С. Трубецкого, «евразийцы сходятся с большевиками в отвержении не только тех или иных политических форм, но всей той культуры, которая существовала в России непосредственно до революции и продолжает существовать в странах романо-германского Запада, и в требовании коренной перестройки этой культуры» [Русский узел евразийства 1997, 109]. Большевики назовут эту культуру буржуазной, евразийцы — романо-германской или западной. Первые захотят на ее место поставить пролетарскую культуру (понимая ее исключительно как советскую, т. е. созданную в СССР), вторые — национальную. Но в любом случае у них один противник — буржуазно-демократическая Европа, лучшим способом общения с которой является идеологическая борьба. При всем заключенном в православии (как религии) и социализме (как социальной теории) общечеловеческом этическом потенциале их интерпретация в духе евразийства или большевизма делала Россию страной, наглухо закрытой к европейскому миру.

Национализм, отрицающий в социальном и историческом мире всякую универсальность, является этноцентризмом. Свое он ставит выше чужого, отдает безусловный приоритет особенному в противоположность всеобщему. Подобная абсолютизация особенного получила сегодня право считаться единственно верным воззрением на исторический мир. Так, теория «локальных цивилизаций» явно потеснила все исторические построения, основанные на признании единства человеческого рода, наличия в истории универсального начала9. Отрицание универсального и общечеловеческого в истории служит питательной почвой для самых крайних проявлений национализма. Этноцентризм, признающий в качестве национальной ценности только «отвлеченную самобытность», отрицающий всякое «сверхнациональное единство», — главный противник того понимания нации, которое было развито теоретиками русской идеи, в частности Владимиром Соловьевым10. В противоположность этому пониманию этноцентризм стремится

9 Примером абсолютизации данной теории в современном историческом познании может

служить изданный в 1998 г. сборник статей «Русско-славянская цивилизация: историче

ские истоки, современные геополитические проблемы, перспективы славянской взаимно

сти». Составитель этого сборника, Е.С. Троицкий, причисляя всех теоретиков локальных

цивилизаций (от Данилевского до Шпенглера) к людям, совершившим «научный подвиг»,

совершенно упускает из виду (я бы сказал, намеренно упускает) критику этой теории наи

более выдающимися русскими философами — прежде всего Вл. Соловьевым. «Пора, —

призывает Е.С. Троицкий, — взять на вооружение его (Данилевского. — В.М.) выводы».

Как будто критика этих выводов русскими философами — менее значительный вклад в от

ечественную и мировую науку.

10 «Смысл существования нации, — писал Вл. Соловьев, — лежит не в них самих, но в че

ловечестве», которое есть не абстрактное единство, но при всем своем несовершенстве

«реально существует на земле», «движется к совершенству… растет и расширяется вовне

и развивается внутренне» (Русская идея 1992. 192). Можно спорить с тем, как понимал Вл.

Соловьев это единство, в чем видел его приоритеты, но нельзя оспорить сам факт при-

78

Пленарное заседание

редуцировать нацию к антропологическим особенностям народа на стадии его этнического существования. Сделать это тем более легко, что речь идет о народе, который еще во многом остается в плену традиционного образа жизни, у которого отсутствует привычка считаться с общими для всего цивилизованного мира нормами и правилами поведения. Ведь так просто выдать присущую любому народу самобытность за «особую цивилизацию», изобразить ее в качестве самодостаточного состояния, не нуждающегося ни в каких серьезных экономических и политических подвижках — ни в правах человека, ни в демократии, высшей добродетелью которого является сохранение первоначального «статус-кво».

Свое практическое воплощение русская идея обрела в русской культуре с ее повышенным вниманием к духовным к нравственным запросам человеческой жизни. Мы не всегда обнаружим ее в речах и действиях политиков, она, возможно, не стала обязательной нормой жизни для большинства русских людей, далеких вообще от всяких идей, но в поведении и творчестве той части русской интеллигенции, которая сформировалась на традициях русской культуры, ее присутствие явно ощутимо. Многие качества русской интеллигенции — ее повышенная совестливость, постоянная неудовлетворенность собой, озабоченность не личными приобретениями, а высшими проблемами бытия — как раз и свидетельствуют о наличии какой-то постоянно беспокоящей ее идеи. Эта идея — не плод больного воображения, не свойство характера, а возможно, то главное, что было привнесено в ее сознание культурой. Подобного воздействия русской культуры на умы и души людей можно избежать, лишь оборвав с ней всякую связь.

Историческая уникальность России, ее самобытность ни в чем не проявилась так ярко, как именно в ее культуре, которую многие, следуя англосаксонской традиции, склонны отождествлять с цивилизацией. Такое отождествление можно, однако, поставить и под сомнение. Расцвет духовной культуры не всегда совпадает с экономическим подъемом и политической свободой, примером чему служит Германия начала XIX века и та же Россия. Недостаток материального развития парадоксальным образом компенсировался здесь избытком духовного творчества. Именно в Германии (а за ней и в России) родилась традиция различения цивилизации и культуры, равно как критика цивилизации с позиции культуры.

знания им такого единства. Любая нация, согласно такому пониманию, существует в зазоре между этнической обособленностью и сверхнациональным единством, локальным и универсальным, являя собой синтез того и другого. Схематически всю цепь можно представить в виде формулы «этнос — нация — сверхнациональное единство (человечество)», в которой нация — лишь среднее звено между ее крайними полюсами. В качестве нации народ не исчезает, не растворяется полностью в наднациональном пространстве, а включается в него с минимальными для себя потерями, с сохранением своей собственной самобытности.

79

Национальная идея России

Цивилизация с этой точки зрения — вовсе не благо, если лишена одухотворяющей силы культуры. Цивилизация — «тело» культуры, тогда как культура — «душа» цивилизации. Бездушное и бездуховное тело столь же безжизненно, как и бестелесная душа. Русская культура и стала душой России, определив ее неповторимый облик, ни на кого не похожее лицо. Не отличаясь, на наш взгляд, особым цивилизационным талантом, русский национальный гений с наибольшей силой, яркостью и оригинальностью обнаружил себя именно в культурном творчестве. В глазах образованного русского человека судьба культуры является главным критерием при оценке им любой цивилизации, в том числе и западной. Только цивилизация, способствующая расцвету, подъему культуры, признается им в своем праве на существование. Все, что идет во вред культуре, отвергается большинством мыслящих русских людей. Никто не против высокого достатка и материального благополучия, но не когда они достигаются за счет культуры.

Преодоление разрыва между цивилизацией и культурой стало главным поиском русской мысли, ее навязчивой идеей. Тот факт, что этот поиск не привел пока к желаемому результату, не воплотился в реальность, не означает, что его можно вообще не принимать в расчет. Русские западники были, конечно, правы, утверждая, что Россия не может предложить миру какой-то особый путь цивилизационного развития, неизвестный Западу, но отсюда никак не следует, что путь, по которому идет Запад, может быть воспринят в России без всяких поправок на ее собственные культурные ценности и приоритеты. Русская идея как раз и предупреждала об опасности механического переноса на российскую почву всего комплекса западных идей, причем по причине не только консервативности этой почвы, но и противоречивости самих этих идей.

Как же выглядит этот путь в свете русской идеи? Уже в дореволюционный период он основывался на понимании четко обозначившегося к тому времени общего вектора движения западной цивилизации. Если в начальной фазе своего существования она двигалась в направлении преодоления оппозиции «варварство — цивилизация», то на стадии капитализма оказалась в острой оппозиции к природе и культуре. По отношению к первой оппозиции у России нет, видимо, иного выбора, как идти по пути Запада (здесь Россия не является исключением из общего правила), тогда как по отношению к двум последним она вынуждена вместе с Западом или без него искать путь преодоления или хотя бы ослабления их напряженности и остроты. В осознании необходимости такого поиска, собственно, и состояла русская идея. В этом смысле она противостоит универсализму западного типа не как его антипод, а как особый вид, пытающийся сочетать материальные основы жизни с духовно-нравственными запросами человеческой личности.

80

Пленарное заседание

Бердяев 1992 — Бердяев Н. Душа России \\// Русская идея. М.,1992.

Гуссерль 1995 — Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия \\// Культурология. ХХ век. Антология. М., 1995.

Койре 2003 —Койре А. Философия и национальная проблема в России начала Х1Х века. М., 2003.

Культурология 1995— Культурология. ХХ век. Антология. М., 1995.

О России… 1990 — О России и русской философской культуре. М., 1990.

Русская идея 1992 — Русская идея. М., 1992.

Русский узел евразийства 1997 — Русский узел евразийства. М., 1997.

Соловьев 1989 —Соловьев В.С. Сочинения в 2-х т. Т. 1. М., 1989.

Трубецкой 1992 — Трубецкой Е.Н. Старый и новый национальный мессианизм \\// Русская идея. М., 1992.

Федотов 2005 — Федотов Г.П. Судьба и грехи России. М., 2005.

Флоровский 1998 —Флоровский Г. Из прошлого русской мысли. М., 1998.

Франк 1996 — Франк С.Л. Русское мировоззрение. СПб., 1996.

Дата добавления: 2019-01-14; просмотров: 210; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!