КАК ДЯДЕНЬКА ВОЛОВ ИСКАЛ ВОЛКОВ 6 страница

– Что ж, по‑твоему, в эту лужу, что ли, он нырнул?

– Нырнуть не нырнул, а след свой в ней потопил.

– Полно морочить нас! – сердито вдруг заговорил старик‑охотник. – Поди, не на дереве сидит, – он показал на дряхлую пузатую приземистую иву посреди лужи. – Не птичка, поди, чтобы по ветвям порхать. Ты, парень…

Я прервал его.

– Как раз на этом‑то дереве он и сидит. Смотрите. Я поднял двустволку, прицелился в иву на метр от воды – и выстрелил.

В ту же минуту сбоку из дерева с плеском стеганул в воду русачина с белой палочкой на спине.

Все были так удивлены неожиданным появлением зайца из дерева, что молча стояли с разинутыми ртами. Никто даже и не подумал выстрелить.

– Разглядели? – спросил я. – Айда за мной! Я вошел в лужу, и все пошлепали за мной.

Сбоку от того места, где мы только что стояли, в толстом стволе дряхлой ивы зияла большая дыра – дупло над самой водой. В нем на трухе была вмятина. Там были ясно видны волоски заячьей шерсти.

– Скажи ты… Лежка! – ахнул молодой охотник. Старик только сплюнул и зашлепал назад по луже.

Но вдруг он остановился, повернулся к нам и насмешливо проговорил:

– А ручку‑то кто ему на спину приделал? Сам себе, что ли?

Но у меня и на этот вопрос был готов ответ. Когда я сидел на дереве и заяц‑всезнаец проходил подо мной, я хорошо разглядел в бинокль эту «ручку».

– Сам, – сказал я, – конечно сам, при ближайшем участии вот этого молодого человека, – и я указал на молодого охотника. – Узнал?

|

|

|

– Моей работы! – рассмеялся молодой охотник. – Сам в кузнице ковал. Уж назад не выйдет!

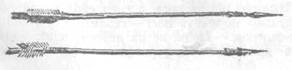

«Ручка» на спине зайца – это был обломок стрелы самострела, установленного молодым охотником в дыре осека на огороде.

Здоровый русачина унес стрелу на себе, обломал ее где‑то, а кусок древка с железным трезубцем, застрявшим в теле, так и носит у себя на спине.

1935 г.

ЛЯЧИЙ УМ

(рассказ чучельщика)

На отдыхе у костра зашла между охотниками речь о том, какая из птиц всех умней. Решено было – дикие гуси. У них и в полете свой строй, и на отдыхе они караульных выставляют, – поди подтаись к ним.

Старик Панферыч в толках охотников участия не принимал, а когда все согласились на гусях, рассказал вот что:

– Довелось мне прожить два года на великой реке Оби под городом Березовом. Там диких гусей и казарок зовут ляками. Нигде такого пролета их не видал. Весной и осенью валом валит ляк. Тут и серый гусь, и гуменник, казара белолобая большая и малая белолобая – пискулька, и красавица расписная краснозобая казара – чеквой, по‑тамошнему. Этот самый веселый гусек: летят – без умолку между собой калякают – ляк‑ляк‑ляк‑ляк‑ляк! А сядут, – сейчас в драку.

|

|

|

В верховьях Оби на гусей уж не охота: там промысел их.

Задумал промышлять и я. На реке, на острову вырыл себе яму для засидки. Над ней козырек сделал, засыпал всё песком для маскировки. Бойница над самой землей – что твой дзот!

Манщиков шагов на двадцать впереди выставил: чучела гусиные. Как я есть препаратор, чучельщик, то сам их и делал. Первоклассные у меня чучела, и в разных позах: один гусь травку щиплет, другой голову поднял, третий шею вытянул, клюв раскрыл – шипит будто, ущипнуть кого‑то хочет. Перо к перу аккуратно на всех лежит, гладенько.

Ляки ведь птица хорошо грамотная: чуть что не так, одно какое перышко не в порядке, – нипочем чучелу не поверит. Всех манщиков носами к ветру ставишь, чтобы перо на них, не дай бог, не заершилось.

Всё у себя по всей строгости организовал, по всем правилам, как полагается. И с ночи засел в засаду.

Чуть рассветать стало, слышу – ляк‑ляк‑ляк‑ляк‑ляк!.. – потянули. Спервоначалу высоко где‑то летели, чуть до земли голоса их доносились.

У меня и вабик с собой – дудочка такая короткая. Поманю, поманю их гусиным голосом, – да нет, не снижаются! Тянут себе в поднебесье караван за караваном.

|

|

|

А как хорошенько развиднялось, так и стали к моим манщикам подваливать, – знай не зевай! Рядом садятся, – гляди только, не ошибись, которое чучело, который живой ляк.

Я по ним бью проворно, время не теряю. Гусь – он ведь птица веская, он на подъем тяжел. Пока стадечко на крыло станет, я из второй, из запасной двустволки еще два выстрела дать успею.

Густо валит ляк: пока ружье перезаряжаешь, – уж новое стадо приземляется.

Раз я замешкался с ружьями: гильзу в дуле заело. Глядь, – а стадечко чеквоев уж тут как тут. Рассыпались по берегу.

Гляжу – один красавец шею к земле да как зашипит на чучелу! Так в бой и лезет, несмотря что у меня серый гусак был чуть не вдвое больше ростом этого задиры.

Гляжу – подскочил да тюк серого клювом в бок! Так дал, что чучело мое повалилось на песок кверх ногами.

А чеквой весь расщеперился, перья дыбом – и пошел, и пошел, вокруг него гоголем! Еще бы: вон какого дядю сшиб! И опять шею к земле и шипит: «Вставай, дескать, еще получишь!»

Чучело, само собой, лежит себе, не шелохнется. Это было то чучело, которое с вытянутой шеей. Лежит в самом, сказать, неправдоподобном положении, на спине, как ни одна птица никогда не ляжет.

А этот чудак его обхаживает, – никак не сообразит, что перед ним чучело! – всё его на бой вызывает.

|

|

|

Вот и толкуй про гусей, что умная птица. Какой уж тут ум, когда чучелу от живой птицы отличить не умеет!

– Тугодумы они, птицы‑то, – зашумели охотники. – Взять хоть тетеревей. Тоже ведь осенью ладно к чучелам подваливают. Ну, с издали они, понятно, видят на голой березе подобия косачей да тетерек, – к ним и летят, доверяют. А рассядутся кругом по веткам, – сидят и глядят: будто так, будто и не так? Будто это тетерева, а будто и не тетерева – кто их знает? А пока думают, тут мы…

– Ничего они не думают! – сердито прервал Панферыч. – Сидят себе и лупят глаза на чучела, только и всего. Кабы думали, так враз бы улетели. Вот и этот чудак – чеквой‑то мой – ходил, ходил вокруг поваленного чучела, – видит, тот не встает, сигнала ему к драке не подает, – он и завял. Отошел в сторонку, – перья у него на спине улеглись, – и давай травку щипать у себя под ногами как ни в чем не бывало.

Выходит, значит, пока стояло чучело в позе: на двух ногах и шея к земле опущена – «к драке готов!» – так было оно врагом, живым гусаком. А лежит это же самое чучело кверх томаршками, не шевелится, – как будто оно никогда и птицей не было.

– Получается… – сказал один из охотников, задумчиво вороша длинной веткой уголья в костре. – Получается, вовсе не могут соображать птичьи мозги.

– Ну, это как сказать! – еще сердитее отозвался старик Панферыч. – Не надо только с них человечьего ума спрашивать.

Да вот послушайте, что дальше было со мной на той же охоте.

Весенним тем утром валом валит ляк, чеквой да пискулька, – я только ружья успевал перезаряжать, палил да палил. Чучело, которое тот чеквой уронил, пришлось, конечно, опять на ноги поставить. Следы свои на песке я, само собой, веточкой хорошенько замел. И только залез в свой дзот, – сейчас опять стадо подвалило.

Я и по этому четыре выстрела дал, и еще по одному два раза стрелил – больше не поспел. А дальше стоп! – как отрезало.

Летит надо мною стадо за стадом. Я их ваблю, приманиваю на голос‑то. Начинают снижаться. Вот, думаю пошли на посадку – сейчас тут будут… А они – ляк‑ляк‑ляк! – и давай опять высоту набирать.

Ясно: приметили что‑то подозрительное. А что? – вот пойми их!

Вылез я из своего прикрытия. Каждое чучело осмотрел. Ни в одном никакого изъяна.

Следы засыпал свои, опять в дзот залез. Ваблю, ваблю, – нет, не верят моим манщикам ляки, так и шарахаются от них! А может, и не в манщиках тут дело? Не должно бы…

Пришлось охоту кончить. Собрал я свои чучела, взял ружья – да в лодку. Прибыл в Березов на пристань.

Сижу, других охотников дожидаюсь: на реке вовсю еще шла пальба по лякам.

Наконец подъезжает знакомый промысловик. Спрашиваю у него:

– Такие‑то и такие дела. Скажи на милость, отчего такое у меня охота не задалась? Ведь валили же спервоначалу ляки к моим манщикам. Чего вдруг бросили?

Старый промысловик все мои чучела осмотрел, подумал малость. Потом расспросил подробно, как у меня засидка сделана, хороша ли маскировка, да где бойница проделана, да много ли раз стрелял… Потом еще подумал. И говорит:

– Не поленись, друг, поезжай назад на свой остров. Зорко приглядись, – нет ли там чего на песке, что бы ляков отвадить могло?

Я поехал на следующее утро. Может, думаю, на самом деле что из кармана обронил – незнакомый какой лякам предмет?

Всё хорошо осмотрел – решительно нет ничего подозрительного. Кой‑где зеленая травка растет, а то всё чистый песочек. Золотом на солнце блестит, искрится, а от дзота моего, от бойницы – она у меня над самой землей проделана, – серенькая дорожка по песку бежит, чуть серебрится. От пороху это. Порох‑то у меня простой, охотницкий. Нагару от него порядком. Вот он и ложился на песок перед бойницей по вылете из стволов.

Ну, я не стал лишне топтаться, дорожку эту засыпать. Манщиков своих расставил, сам в яму залез, да за вабик.

Та же картина, что и вчера: только пойдут ляки на посадку, вожак голос подаст, – всё стадо разом вздымет – и мимо!

«Да неужто, – думаю себе, – эта пороховая дорожка тому причиной? Быть того не может!»

Вылез всё‑таки, дорожку засыпал аккуратненько.

И что ты скажешь! Только залез в свой дзот, только за вабик взялся, – той же минутой приземлилось стадечко пискулек, потом чеквоев, потом серых гусей.

Надо же, какой, значит, у ляков глаз дотошный! С какой высоты эту серенькую дорожку примечает!

И сейчас же мозги сработают: откуда, мол, здесь на чистом песочке такая дорожка взялась?

Разобраться, что это порохового нагара след, они, само собой, не могут, – не люди ведь. А всё‑таки подозрительно: серебристое на золотом! Не видано такое.

Ляки – они ляки и есть. И ум у них свой – лячий ум. С человечьим умом его равнять не приходится.

Которое, скажем, чучело сделано ладно и поставлено правильно, с тем ляк сейчас в драку: за гуся принял. А опрокинь чучело, дай ему не ту позу, – оно уж для ляка и вовсе не птица.

Или, к примеру, эта дорожка серенькая невиданного блеска. И кончено: сигнал – опасность!

Небось тут лячий ум сработал, где жареным пахнет. Тут они мне на жаркое не попали…

1950 г.

ЛАСКОВОЕ ОЗЕРО САРЫКУЛЬ

Чуть обозначились в степи темные купола стогов, когда мы с Виктором Степановичем подошли к берегу большого озера Сарыкуль.

– Значит, вот восток, – сказал профессор, указывая на оранжевую полоску зари. – Мы на южном берегу озера, идти будем прямо на север. Солнце на восходе с правой руки. Впрочем, я буду следить по компасу, – у меня с собой.

Двустволка в руках. Патронташ полон, и все карманы набиты патронами: стрельба предстоит немалая. Приятно, бодрит осенний холодок.

Кажется, прямо с берега начинаются камыши: воды чуть‑чуть. Темно, но в темноте чувствуешь вокруг себя многообразную жизнь. То зашуршит камыш, то всплеснет вода, то с громким кряканьем подымется невидимая утка, и со всех сторон ответят ей встревоженные товарки.

Особенно горячит охотника вот это предрассветное время.

Видишь блеск воды, различаешь темные острова камыша, знаешь, слышишь, что кругом тебя кишит дичь, а стрелять не в кого: за пятнадцать шагов не видно в сумерках птицы.

Ну, отойти подальше от берега, пока темно: глубже в озеро – больше и больше дичи. Главное, риска никакого, смело шагай вперед и вперед. Можешь часами идти от берега: всё будет вода по колено, чуть выше, чуть ниже. Нигде не ухнешь в предательскую яму, нигде не оступится нога, и только разве по собственной неосторожности зачерпнешь теплой водицы в широкие раструбы охотничьих сапог.

Такое уж ласковое озеро Большой Сарыкуль. Как огромная плоская тарелка, врытая в степь. От берега всё камыши, камыши, а посредине плес – десятки километров в длину, десятки километров в ширину – целое море.

И безбурное море: слишком мелко, чтобы самый сильный ветер мог поднять высокую волну. А и вздымет вал – не прогонит его сквозь частые заросли камышей: волна запутается в них, как рыба в сети, разобьется на ручейки, разбежится вся мелкими струйками, затихнет, замрет.

Одним словом, такое море, что, кажется, сам не захочешь – ни за что не утонешь в нем.

Однако что‑то уж очень медленно светает. Уж час идем вперед, а всё стрелять нельзя.

– Виктор Степаныч?

– Хоу!

– Давайте постоим, покурим.

– Да, надо подождать.

От вспышки спички еще гуще сумерки. Виктор Степанович рядом попыхивает папироской, видно, как что‑то перекладывает из кармана в карман.

«Бульк!»

– Что у вас упало, Виктор Степанович?

– Тсс!.. Слышите, слышите?

Вдали, но с каждым мгновением слышней и слышней: «Конг, гонг, конг!» – налетают дикие гуси – казарки. Папиросы летят в воду.

– Сюда, правей, правей! – Виктор Степанович, с плеском разбрызгивая воду, бежит наперерез невидимой стае.

Нет, высоко пролетели, не углядишь в мутном небе.

– Виктор. Степанович, у вас ведь что‑то упало в воду. Надо пошарить тут на дне.

Он подходит. Но вдруг почти из‑под ног у него с отчаянным криком захлопала крыльями утка. Вижу два быстрых, длинных огня, слышу два оглушительных выстрела и торжествующий голос профессора:

– Ага, попалась, каналья!

– Подобрали?

– Готово дело!

– Так идите, поищем вашу вещь.

– Шут с ней! Это, наверное, перочинный ножик. Видите, уже стрелять можно. Идемте.

Чудак! Такой всегда спокойный и рассудительный дома, профессор совсем перерождается на охоте. Горячится, как мальчик. Готов всё бросить и десять километров пробежать за одной уткой.

Идем вперед. В самом деле, на близком расстоянии стрелять уже можно. Взвожу курки. Сейчас начнут подниматься утки, и сам не заметишь, как рука вскинет ружье к плечу, глаз поймает на мушку темный силуэт птицы – и смертоносная струя дроби вылетит из ствола. А в ожидании этой минуты волнуешься, всё думаешь, как бы не прозевать взлета, да ловко ли ляжет приклад в плечо, да не забыть бы взять переда, не обзадить по стремительному чиренку. И как ни ждешь, всегда всё‑таки неожиданно утка вырывается не спереди, а где‑нибудь справа, слева или даже сзади.

И вот – началось. Каждую минуту то тут, то там слышатся взлеты. Утки вырываются из‑под ног. Утки стадами носятся над озером. Сколько их тут!

Прохладный туман кутает камыши в сырость и сумерки. Внезапно чуть не вплотную на тебя направляется ошалелый от пальбы табунок быстрокрылых чирят, нырков или грузных крякушек. Рука и глаз без спроса делают свое дело. Стреляешь раньше, чем успеешь сообразить расстояние, быстроту полета. Торопливо подбираешь убитых уток, перезаряжаешь ружье, достреливаешь ныряющего подранка.

Забылось время, не думаешь, куда идешь. Отмечаю только, где Виктор Степанович, в какую сторону подвигается, чтобы не выстрелить туда, не задеть его дробью.

Кругом заросли камыша – как рощи, озеринки чистой воды – как лужайки. От рощи к роще, от лужайки к лужайке – и всюду ждут тебя новые неожиданности.

Притаился в камыше – и жду. Вижу: крутя головой во все стороны, осторожно выплывает из камыша черная птица – кашкалдак. Ростом с утку, на голове лысина, клюв острый.

За ней показывается другая, третья, четвертая.

А над камышами, как бабочка, закидывая крылья высоко над спиной, медленно и бесшумно летит большой коричневый болотный лунь.

Вот он заметил лысую и сразу пошел книзу, стелет над самыми камышами и уже почти не двигает крыльями.

Но и кашкалдак‑лысуха заметила его. Со стоном и хныканьем она кидается в спасительные заросли камыша. За ней сейчас же исчезают товарки.

Лунь дал круг над озеринкой и чуть не наткнулся на спокойно стоящую по колено в воде, большую, горбатою серую цаплю.

Цапля только повернула к нему острый, как штык, нос, – и лунь сразу взмыл, пошел выше и как раз в мою сторону. Не по его когтям добыча.

А цапля опять как будто заснула. Длинная шея вопросительным знаком повалена на спину и грудь, клюв снова глядит в воду.

Миг – и быстрей мысли развернулась шея, клюв, как копье, вонзился в воду. Миг – и клюв уже высоко в воздухе, раскрылся, и в нем блеснула и пропала серебристая рыбка.

Лунь налетел на меня совсем близко. Рука и глаз помимо сознания делают выстрел.

И цапля тяжело поднимается над камышами. Летит, вытянув назад прямые ноги, медленно махая точно из тряпок сшитыми, смешными крыльями.

Рука и глаз.

Я не хотел стрелять цаплю: зачем она мне? Но рука и глаз сделали свое дело: вот она лежит на воде, распластав широкие круглые крылья и грозно направив штык‑клюв в мою сторону.

Что‑то уж очень я разгорячился с этой сумасшедшей пальбой по уткам. Довольно мне дичи, всё равно больше и не унесешь. Надо в себя прийти. Вон и профессор бахает и бахает, тоже вошел в раж.

– Хоу, Виктор Степанович!

– Здесь.

– Пора шабашить. Давайте закусим.

– Можно.

Он подходит, весь всклокоченный, без шапки.

– А шапка‑то где?

– Шапка? Хм… наверное, я ее куда‑нибудь в карман… Да нет, нету… А я и не заметил.

Что шапка, когда в сумке добрый десяток уток и карманы еще полны патронов!

Профессор весело смеется над своей потерей.

Теперь хорошо бы присесть, дать отдых усталым ногам, сбросить с плеч тяжелые сумки с добычей. Но мы по колено в воде, и на озере нет островов.

– Кончать надо охоту, – беспомощно озираясь, говорит Виктор Степанович. – Где у нас солнце‑то?

Странное дело: солнца на небе не оказалось. Только тут мы припомнили, что всё утро оно и не показывалось. Светлая полоска зари давно исчезла, и всё небо было освещено, как толстый матовый колпак, где‑то внутри себя утаивший невидимый источник света.

Это не были облака. Какая‑то мутная мгла покрывала весь небесный свод: то ли его застлал туман, поднявшийся от воды, то ли где‑то далеко, может быть в Уральских горах, горели леса. Невозможно было определить, в какой стороне неба находилось солнце.

– Надо по компасу, – слегка встревоженным голосом говорит Виктор Степанович.

Он принимается шарить по карманам. Карманов в профессорском пиджаке немало, и поиски заняли минут пять.

Потом профессор во второй раз тщательно обыскал себя.

Потом я держал перед ним свою шапку, и он складывал в нее по очереди каждую вынутую из кармана вещь.

В карманах профессора нашлось что угодно, начиная от часов, перочинного ножа, карандашей и кончая неизвестно как попавшим сюда крошечным кукольным башмачком, баночкой с клеем, камешками, ракушками, птичьими перьями.

Но компаса там не оказалось.

Профессор оторопело уставился на меня.

– Бульк! – сказал я и показал на воду. – Помните, еще в темноте?

Дата добавления: 2021-01-21; просмотров: 62; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!