Театр им. М. Ю. Лермонтова. Алма-Ата. 4 страница

Присутствовавшие на мейерхольдовских репетициях постоянно слышали два загадочных слова: «тормоз» и «отказ». Мейерхольд часто пользовался {25} ими, чтобы рассказать о постановочном решении эпизода или же объяснить актерам их сценические задачи. Чаще всего он просто выкрикивал их в ходе репетиции из темноты зрительного зала, вызывая удивление непосвященных. Зато актеры великолепно понимали Мейерхольда и тут же делали необходимые изменения в мизансценах и в своем сценическом поведении.

«Тормоз» и «отказ» — два элемента режиссерской технологии, во многом определявшие стиль мейерхольдовского театра. Понятия «тормоз» и «отказ» лучше всего могут быть раскрыты с помощью примеров, взятых из смежных искусств.

Веками складывался в музыке так называемый «сонатный цикл». Это композиционный план, по которому построено множество музыкальных сочинений большой формы. Между первой частью, протекающей преимущественно в быстром движении (allegro), и стремительным финалом, в котором замысел композитора находит свое разрешение, непременно наличествует часть, всегда написанная в медленном темпе. Не случайно общепринятое название для вторых частей сонатного цикла — andante, хотя бы их темп и был обозначен иначе[3]. В том, что сонатный цикл с обязательной медленной частью в середине произведения сложился в XVIII веке и сохранился до наших дней, есть признак композиционной целесообразности. Средняя, медленная часть кроме самостоятельного музыкально-философского значения дает еще отдых от стремительного движения экспозиции, разработки и репризы первой части и тем самым, по закону контраста, облегчает восприятие финала. В то же время средняя часть создает напряжение, так как приостанавливает разрешение конфликта, заявленного в первой части.

Таким образом, пользуясь терминологией Мейерхольда, можно назвать среднюю часть сонатного цикла «тормозом».

Элементы контрастирования и торможения пронизывают любую музыкальную композицию не только при сопоставлении целых частей произведения, но и внутри отдельных эпизодов и подчас даже музыкальных предложений.

На лекции для студентов актерского факультета ГЭКТЕМАСа, прочитанной Мейерхольдом 24 января 1929 года, он сопоставлял прием торможения с задержанием гармонического разрешения в музыке. Всеволод Эмильевич говорил, что «в музыке это скопление септаккордов, которые композитор сознательно ввел, которые долго, долго не разрешаются в тонику. Тут чередование моментов статических и динамических, устойчивых и неустойчивых… Вот я уже готов разрешить какую-то сцену, но я ее сознательно не разрешаю; а больше ставлю препятствий к разрешению, а потом в конце концов я допускаю это разрешение».

Мейерхольд называл «тормозом» всякое препятствие, всякое замедление и остановку, возникающую на пути определившегося движения. Также, как и в музыке, в театре и в литературном произведении торможение может распространяться на большие периоды и на самые маленькие эпизоды.

В поэме «Граф Нулин» Пушкин описывает состояние скуки, которое охватило героиню после отъезда мужа на охоту. Она села к окну, пытается {26} читать книгу, но не может сосредоточиться:

Меж тем печально под окном

Индейки с криком выступали

Вослед за мокрым петухом;

Три утки полоскались в луже;

Шла баба через грязный двор

Белье повесить на забор;

Погода становилась хуже;

Казалось, снег идти хотел…

Вдруг колокольчик зазвенел.

Последний стих является переломным. Он многое предвещает, и читатель вместе с героиней готов броситься навстречу событию. Казалось бы, дальше должно было быть так:

Наталья Павловна к балкону

Бежит, обрадована звону,

Глядит и видит: за рекой,

У мельницы, коляска скачет.

Но не тут-то было!

У Пушкина иначе.

Для того чтобы сцена приезда графа заиграла с большей выразительностью, или, как сказал бы Мейерхольд, приобрела расширительное значение, Пушкин между стихом «Вдруг колокольчик зазвенел» и стихом «Наталья Павловна к балкону» вставляет известную строфу из десяти строк, которая останавливает действие, создавая и усиливая напряженность ожидания.

Вот эти строки:

Кто долго жил в глуши печальной,

Друзья, тот верно знает сам,

Как сильно колокольчик дальний

Порой волнует сердце нам.

Не друг ли едет запоздалый,

Товарищ юности удалой?..

Уж не она ли?.. Боже мой!

Вот ближе, ближе. Сердце бьется…

Но мимо, мимо звук несется,

Слабей… и смолкнул за горой.

Эта строфа замечательна не только поэтической глубиной, но и как прием задержания стремительно надвигающегося события.

Бесконечное количество примеров торможения, будь то лирические отступления, описания природы, биографии героев, мы найдем не только у Пушкина, но и чуть ли не в каждом художественном произведении.

Мейерхольд говорил, что вторая сцена из «Скупого рыцаря» (монолог барона), как бы она ни была сама по себе значительна, соответствует второй части сонатного цикла. Это ярко выраженное andante, которое контрастирует с первой и третьей частями трагедии и, задерживая развитие событий, нагнетает силу воздействия.

Ярким примером использования закона торможения может служить сцена из комедии А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Вспомните сцену Мамаевой с Крутицким, в которой она узнает, что Глумов собирается жениться на молодой Турусиной. Мамаеву распирает нетерпение узнать все подробности, а Крутицкий перемежает свою информацию увлеченным цитированием отрывков из трагедий Озерова и Сумарокова. Прием задержания напрягает до предела сцену и создает великолепную комедийную ситуацию.

Крутицкий. Ах, я и забыл вам сказать! Я вашим родственником очень доволен. Прекрасный молодой человек.

Мамаева. Не правда ли, мил?

Крутицкий. Да, да. Ведь уж и вы его балуете.

Мамаева. Да чем же?

Прием торможения:

Крутицкий. Позвольте, вспомнил еще. (Декламирует.)

О боги! Не прошу от вас речей искусства,

Но дайте ныне мне язык души и чувства!

Очаровательно!

Мамаева преодолевает отклонение от действия:

Мамаева. Чем же балуем?

Крутицкий. Ну, да как же! Жените. Какую невесту нашли…

Мамаева (с испугом). Какую? Вы ошибаетесь.

{27} Прием торможения в момент самого стремительного развития событий — Мамаева узнает об измене любовника:

Крутицкий (декламирует). О матерь, слезный ток, коль можно, осуши! А ты, сестра, умерь уныние души!

Мамаева вновь пытается направить действие:

Мамаева. На ком же, на ком?

Крутицкий. Да боже мой! На Турусиной. Будто не знаете? Двести тысяч приданого.

Мамаева (встает). Не может быть, не может быть, я говорю вам.

Снова прием торможения в момент кульминации сцены:

Крутицкий (декламирует).

При вести таковой, задумчив пребываешь,

Вздыханья тяжкие в груди своей скрываешь,

И горесть мрачная в чертах твоих видна!

И так далее.

С. М. Эйзенштейн в своей статье «Нежданный стык», посвященной театру Кабуки, рассматривает законы торможения в постановке пьесы Такедо Идзумо «47 самураев» и в своем фильме «Броненосец “Потемкин”». О спектакле японцев он писал:

«После коротенького боя “на несколько метров” дается “перебивка” — пустая сцена, пейзаж. Потом опять дерутся. Точно так же как мы врезаем в картину кусок пейзажа для создания в сцене настроения, здесь врезан пустой ночной снежный пейзаж (пустая сцена).

Но вот через несколько метров двое из “47 верных” замечают хижину, куда скрылся злодей (зритель это знает). Как и в кино, в такой заостренный драматический момент необходимо какое-нибудь торможение. (Разрядка моя. — Л. В.)

В “Потемкине”, когда уже готовы дать команду “пли!” по закрытым брезентом матросам, идут метровые куски “равнодушных” частей броненосца: нос, жерла орудий, спасательный круг и т. д. Действие тормозится, напряжение “завинчивается”»[4].

Передо мной партитура спектакля «Дама с камелиями». Год 1934‑й. В партитуре, как и у автора, пьеса разделена на пять актов. Но, кроме того, каждый акт состоит из нескольких частей и эпизодов, которые рассматриваются Мейерхольдом как самостоятельные композиции, составляющие части целого. Каждый эпизод имеет музыкальную характеристику, определяющую его темп и характер, и, таким образом, сценическая партитура приближается к музыкальной.

Для примера остановлюсь на второй части первого акта. Мы видим, что в ней между подвижным первым эпизодом (capriccioso) и оживленно-игривым третьим (scherzando), как и в обычном сонатном построении, средняя часть — медленная (lento).

Что же в сценическом действии соответствовало этим трем эпизодам второй части первого акта?

В середине первого действия события продолжали развертываться в доме Маргерит Готье. Ужин окончился, и гости перешли в гостиную. Это, как значилось в программе спектакля, — «одна из ночей».

После выпитого вина царит общее оживление. Гости разошлись, как это всегда бывает после ужина, и теперь образовалось несколько групп. В одной стороне старый жуир Сен-Годан занимает Армана разговорами о его родственниках, в другой Маргерит Готье беседует с Гастоном — другом Армана и он рассказывает даме с камелиями о том, как ее любит Арман. Гости разбрелись по всей гостиной, звучит смех, кто-то наигрывает на рояле {28} вальс. Построение сцены сложное, полифоническое. Вот молодые люди уговорили старую распутницу Прюданс (В. Ремизова) спеть гривуазные куплеты… Все смолкают. Бравурное вступление рояля, в центре возникает Прюданс. Я вспоминаю, как долго мы искали текст для этих куплетов. Сколько было пересмотрено материалов, пока не нашлись в меру грациозные и в меру непристойные куплеты у Беранже! На них написал прелестную музыку В. Я. Шебалин, и исполнение их стало центром первого эпизода.

Гости аплодируют, смех, шутки, музыка, но за всем этим угадывается основная тема — первая встреча влюбленных. На протяжении всей сцены они рассеянно слушают своих собеседников, мысли их заняты друг другом. Вот они уже стоят рядом и готовы заговорить. Казалось бы, сейчас начнется драматическая завязка пьесы, но Мейерхольд, верный своим композиционным принципам, от быстрого темпа переходит к медленному (lento) и задерживает начало объяснения появлением замаскированной Адель (А. Кулябко-Корецкая) — подруги Маргерит. Она, изображая актрису из театра Сен-Жермен, читает по-французски в старинной манере, медленно, с завыванием, монолог из мольеровского «Амфитриона».

«Ma peur à chaque pas s’accroit»[5] — звучит в сопровождении рояля голос Адель в самом низком регистре. Свет притушен, все умолкло, гости расположились по всей сцене, неподвижны. На звуки фортепьянной интерлюдии ложится несколько коротких реплик героев:

— Месье Дюваль!

— Мадам!

— Вы ежедневно заходили справляться о моем здоровье, когда я была больна!

— Да, мадам!

— Не знаю, как выразить вам свою признательность.

Но вот Адель закончила свой монолог, снова вспыхнул яркий свет, смех, аплодисменты и «Сару Бернар» выносят на руках. Любовная сцена прервана, медленная средняя часть вновь переходит в быструю (scherzando).

Необходимость чередования быстрых и медленных сцен Мейерхольд понимал отлично. В сохранившихся у меня записях, сделанных в период репетиций «Дамы с камелиями», я часто нахожу одно и то же характерное для Мейерхольда высказывание:

«Этот кусок надо сделать легким и быстрым по темпу, потому что следующая сцена будет тяжеловесной и медленной».

15 ноября 1933 года, когда Мейерхольд ставил описанную выше сцену решительного объяснения Маргерит и Армана, его внимание было направлено на то, чтобы начало сцены поставить, как он говорил, «возможно тормознее». Только при этом условии — утверждал он — мы добьемся настоящего взрыва в кульминации — в эпизоде публичного оскорбления, когда Арман швыряет в лицо Маргерит деньги. Стремясь найти замедленный и напряженный характер сцены, Мейерхольд начинает планировать ее под музыку. Среди множества перепробованных музыкальных тем он находит близкую по настроению и начинает работать с актерами. Временная репетиционная музыка впоследствии обычно либо заменялась специально написанной, либо отбрасывалась, после того как сцена была поставлена. В данном случае все получалось не так, как хотелось бы. Актриса в резкой форме начала возражать против музыки, заявляя, что сегодня она мешает ей освоиться с рисунком роли. Мейерхольд остановил пианистку Елену {29} Васильевну Давыдову и продолжал планировку.

В этот день я увидел, как может гаснуть вдохновение: от творческой активности, блеска фантазии и возбуждения до состояния полной безучастности. Через 10 – 15 минут Мейерхольд подошел к нам, своим младшим единомышленникам, и тоном заговорщика негромко пожаловался: «Не могу поставить эту сцену без музыки. Мне надо найти огромное замедление, чтобы потом все это вздыбить, а всухомятку не выходит».

Отлично понимая важность чередования быстрого и медленного, Мейерхольд на практике часто впадал в общую замедленность темпа целого акта, а иногда и спектакля. О своем пристрастии к замедленным темпам он знал, часто жаловался на этот свой недостаток и стремился преодолеть его. Я думаю, что тенденция к медленным темпам явилась следствием того, что все совершавшееся на сцене Мейерхольд рассматривал как значительное, одинаково важное, и поэтому щедро отдавал свой талант проходным сценам, иногда нанося невольный ущерб целому.

Когда однажды спросили Всеволода Эмильевича, что такое «отказ», он ответил очень коротко: «для того чтобы выстрелить из лука, надо натянуть тетиву». Потом, подумав немного, начал долго с увлечением рассказывать, как надо играть последнюю сцену в «Отелло». Прежде чем задушить Дездемону, актер должен сыграть сцену безграничной любви к ней. Только тогда финал спектакля достигнет подлинно трагедийного взлета.

В лермонтовском «Маскараде» Арбенин, прежде чем заметить отсутствие браслета на руке Нины, счастлив. Трагической завязке предшествуют самые светлые мотивы драмы:

… Я счастлив, счастлив… я жестокой,

Безумный клеветник; далеко,

Далеко от толпы завистливой и злой,

Я счастлив… я с тобой!

Оставим прежнее! Забвенье

Тяжелой, черной старине!

Я вижу, что творец тебя в вознагражденье

С своих небес послал ко мне.

(Целует ее руки и вдруг на одной не видит браслета, останавливается и бледнеет).

Помню, как однажды Всеволод Эмильевич говорил о картине Делакруа «Гибель Дон-Жуана». Буря угрожает перевернуть лодку. Для того чтобы спасти всех, надо одного принести в жертву. Решено тянуть жребий. На полотне, хранящемся в Лувре, мы видим эту лодку, переполненную людьми; вот‑вот она будет поглощена волнами. В центре композиции шапка, из которой кому-то суждено вытащить печальный жребий. Движение почти всех фигур обращено к шапке, глаза в страхе скрестились на злополучном объекте. И только несколько фигур противонаправлены этому движению: на первом плане мы видим голую мужскую спину, почти перевалившуюся за борт лодки, а справа и слева — женские фигуры, откинувшиеся в противоположном направлении. Все эти фигуры, противостоящие основному движению, находятся, по терминологии Мейерхольда, в состоянии «отказа» по отношению к центру пространственно-смысловой композиции картины. Они не только индивидуализируют различные психофизические состояния терпящих бедствие, но и усиливают основную тему картины — страх смерти.

Невольно по аналогии вспоминаются мейерхольдовские этюды на уроках биомеханики: «Лук», «Камень», «Прыжок на грудь» и другие. В каждом из них были тщательно разработаны моменты «отказа» — отход перед движением вперед, замах перед ударом, приседание перед подъемом и т. д. {30} Я думаю, что удивительная выразительность всех биомеханических этюдов во многом определялась тщательной разработкой и умелым применением формулы «отказа».

Впервые явление «отказа» было описано Франциском Лангом, немецким педагогом и писателем начала XVIII века. В его «Рассуждениях о сценической игре» излагаются правила сценического шага, основанные на принципе «отказного движения». Ф. Ланг писал: «Если актер, будучи на сцене, хочет передвинуться с одного места на другое, то он сделает это нелепо, если не отведет сначала несколько назад ту ногу, которая стояла впереди. Таким образом, нога, стоявшая прежде впереди, должна быть отведена и затем выдвинута вперед, но дальше, чем стояла раньше».

Г. Лессинг в «Гамбургской драматургии» в добавочных листах об актере также коснулся проблемы «отказа».

В практике Мейерхольда первое употребление термина «отказ» мы находим в программах занятий Студии на Бородинской в 1914 году. В одном из разделов по технике сценического движения сказано:

«Значение “отказа” и различные приемы усиления (разрядка моя. — Л. В.) игры».

Более развернутое объяснение нового термина содержится в статье соратника Мейерхольда по Студии на Бородинской В. Н. Соловьева. В статье «К истории сценической техники Commedia dell’arte», напечатанной в журнале Мейерхольда «Любовь к трем апельсинам» (1914, № 4 – 5), Соловьев, перечисляя разделы курса сценического движения, писал:

«Принципом приема “знак отказа” необходимо должно служить преднамеренное усиливание и подчеркивание того или иного сценического положения. Такое усиливание и подчеркивание сценических движений одного или нескольких актеров, являясь наилучшим средством театральной выразительности, вместе с тем служит необходимым условием для развития напряженности действия». И там же указывал: «Впечатление страха получается у зрителя более сильным, когда актер не идет в противоположную сторону от предмета, производящего чувство страха, а наоборот, приближается к нему. Тот же зритель гораздо более замечает переход актера, когда он, прежде чем пойти, откидывает свое тело несколько назад, а затем уже идет».

В четвертом томе Собрания сочинений С. М. Эйзенштейна, посвященном проблемам режиссуры, гениальный ученик Мейерхольда рассмотрел вопрос «отказного движения» в практике театра. «Большой заслугой Мейерхольда, — писал Эйзенштейн, — явилось то, что он воскресил в сознательной практике сценического обихода этот элемент техники, давно знакомый театральному искусству, но, как и многие другие элементы, завязший в условиях аморфной нечеткости натуралистической игры»[6].

Формулируя сущность «отказного движения», Эйзенштейн писал: «То движение, которое вы, желая двинуться в одну сторону, предварительно производите в направлении противоположном (частично или целиком), в практике сценического движения называется движением “отказа”.

Это одна из сквозных закономерностей, неизбежно встречающихся на всех этапах и во всех разновидностях выразительных построений.

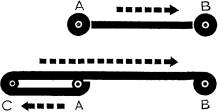

Практически на сцене в простейшем своем виде “отказ” состоит в том, что, когда вам надо от точки A подойти к точке B, вы предварительно отходите {31} к некоей точке C, расположенной в стороне, противоположной B, а затем, сломав направление движения к C на противоположное и проходя снова через A, подходите к B. То есть вы пройдете путь A — C — B.

Действительно, когда вам нужно ударить по чему-нибудь с большой реальной затратой энергии, вы сперва делаете замах кулаком, колуном или молотом в обратную сторону и из этой крайней точки наносите удар. Если вам нужно прыгнуть через что-то, вы отбегаете в обратную от препятствия сторону, беря разбег»[7].

Но Эйзенштейн понимал «отказное движение» не только как принцип пространственного перемещения, а широко и всеобъемлюще. В той же статье он писал:

Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 215; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!