Индивидуальная психология и наука

Исследование Карла Райнингера «Ложь ребенка и подростка как психологическая и педагогическая проблема»[11] представляет собой аккуратно выполненную работу, содержащую идею о стандартизованном развитии детской психики. В этой работе чувствуется значительное влияние Ш. Бюлер. Он начинает с вполне естественного положения: «Ложь – это сознательно искаженное или искажающее изложение фактов, направленное на то, чтобы с помощью обмана сделать достижимыми определенные цели». Переход к патологической лжи становится гораздо более очевидным, когда узнаешь, сколько бессознательного, лучше сказать, непонятного, содержится в так называемом сознательном. Неразрывная связь лжи с другими защитными реакциями становится более ясной, если следовать нашим воззрениям о конструктивной, не избавленной от ошибок жизнедеятельности. При определении социально‑психологической функции лжи основные социально‑психологические представления индивидуальной психологии, выделяющейся на фоне всех остальных направлений, упоминаются лишь постольку, поскольку они явно не относится к тем из них, которые, «как это чаще всего бывало раньше», хотят понять ложь с позиции философии морали.

Ш. Бюлер, исходя из социальной установки лжеца, делит ложь на социальную, асоциальную и антисоциальную. С такой оценкой лжи как части целого мы можем согласиться. Райнингер заимствует это разделение на три части, которое, однако, уже не принадлежит «феноменологическому анализу лжи», как полагает автор. Наша теория добавляет здесь, что ложь в каждом случае проистекает из чувства слабости и что ее нужно рассматривать как бегство из реальности в фикцию, как аранжировку фиктивной, обеспечивающей безопасность, «льготной» реальности. Приведенное выше разделение Бюлер происходит под давлением вопроса о ценностях, вопроса о том, для чего может использоваться эта фиктивная реальность, то есть подхода, который в философском, психологическом и педагогическом отношении, а также с позиции мировоззрения полностью гармонирует с индивидуальной психологией. В этом пункте решение полностью определяется идеалом человечества. Но в таком случае категорию «асоциальной» лжи уже нельзя оставлять в силе, по крайней мере с точки зрения личного сомнения в этом идеале. Чего бы ни затронула имманентность «абсолютно правильного решения вопросов человечества» (Адлер), по человеческим меркам мы должны приписать такое решение, к сожалению, ложным источникам. Возможно, что ученик, фрау Бюлер или мы не можем решить, соответствует или нет ученик, который в угоду своему хозяину обманывает покупателя насчет качества товара, окончательной социальной позиции; наверное, мы не всегда можем разрешить подобные сомнения, но последнее слово останется все же за логикой совместной человеческой жизни.

|

|

|

|

|

|

То, что социальная и даже «героическая» ложь, как ее называл наш покойный друг Стэнли Холл, – первая, например, чтобы доставить радость, последняя, когда человек берет вину на себя, – также проистекают из чувства слабости, поскольку человек не считает себя способным достичь тех же целей честным путем, показывает, что только индивидуально‑психологическая точка зрения способна следовать диалектике человеческого поведения. В том случае, когда ложь явно оказывается на стороне общей пользы или бесполезности, категория асоциальной лжи исчезает, так же как и мнимой социальной. Только там, где возникает человеческое сомнение или мировоззренческая позиция солгавшего человека или психолога уже оказывается недостаточной для разграничения, может временно существовать такой случай, пока «суд человечества» не вынесет свой приговор.

Но как получается – а обнаружить это удается только при индивидуально‑психологическом подходе, – что кажущийся социальным человеком лжец сомневается во всей своей душевной жизни, хочет казаться социальным и затем лжет? Неужели эта склонность к более простой, во всяком случае не являющейся общеполезной стороне жизни совершенно не важна для психологического исследования? Если я на манер феноменологии буду рассматривать только часть и оставлю без внимания не столь важный основной тон целого, будет ли это все еще наукой? Или это уже наука? Райнингер в приведенном выше примере рассуждает: «Хозяин поручает ученику лгать о качестве товара, и, таким образом, у ученика может возникнуть вопрос: что должно стоять на первом месте – нравственное требование слушаться старшего или быть правдивым?» Должен ли научно мыслящий психолог игнорировать здесь подчинение борющегося со своими сомнениями лжеца? Может ли он игнорировать, что от решения ученика, вероятно, зависит его будущее? Что он как более слабый должен нравственно оправдывать свое подчинение, чтобы не снизилось его чувство собственной ценности? Хозяин, если бы его побуждал к этому ученик, наверное, никогда не терзался бы подобными нравственными сомнениями.

|

|

|

Теперь к вопросу об индивидуальной психологии и науке. Не мы подняли вопрос, является ли индивидуальная психология в той или иной степени научной психологией. Но если мы обратим внимание, что кроме того, что было установлено феноменологией, экспериментальной психологией и т. д., можно найти еще кое‑что, что имеет взаимосвязи, принадлежит целому, то кто тогда потерял здесь научную почву – мы или другие? Шпрангер, Кёлер, Вильям Штерн, Мессер, Гольдштейн и другие, Вильям Браун, Старк и многие американские психологи, такие, как Стэнли Холл, Мортон Принс, находятся уже гораздо дальше и идут тем же путем, какой прошла индивидуальная психология.

|

|

|

Не хотите ли проверить? Наверное, ученик мог бы все же освободиться от своих сомнений только в том случае, если бы он обладал таким ясным научным знанием, что мог бы устранить свою неуверенность. Из данных рассуждений он мог бы извлечь, что, когда лжет, он все‑таки оправдывается нравственным требованием и тем самым избегает ответственности. Если бы удалось показать ему, что, будь он более сильным, он вел бы себя по‑другому, и наоборот, что глубокое чувство слабости побуждает и склоняет его к сомнениям и нравственному оправданию, то он определенно стал бы лучше понимать свою душу.

Благожелательные психологи, которые еще не разобрались в том, что индивидуальная психология может воспитывать и исцелять только правдой и обретением более глубокого знания, иной раз пытаются в рамках педагогики указывать нам, полагая, что научная психология – совсем не наше дело и что наши бесспорные заслуги относятся целиком лишь к области терапии. Мы не можем согласиться с таким разделением. Воспитывать и лечить могут только лучшие психологи. Это можно пояснить на примере. 50‑летний уважаемый всеми мужчина жалуется, что каждый раз, когда ему приходится подниматься вверх по лестнице, а бывает это очень часто в связи с его профессией, он всегда борется с побуждением выброситься из окна. Оставим в стороне лечение. Не будем также говорить о том, что психологическое направление, не понимающее сновидений, не считающее их даже предметом своего рассмотрения, по меньшей мере не может претендовать на то, чтобы достаточно широко распространять свои научные взгляды, во всяком случае не должно слишком всерьез принимать свою роль судьи по отношению к индивидуальной психологии, если последняя дает так никогда и не решенной загадке человеческой психики хотя бы примерное решение. Мы тоже не знаем, услышав про вышеуказанные формы выражения, как можно было бы их сразу психологически классифицировать. Поэтому мы исследуем основный тон в этой форме выражения, отношение данного индивида (отсюда индивидуальная психология) к жизни, его жизненный стиль. Я не могу найти его в этом выражении, сомневаюсь также, что это сумел бы сделать кто‑то другой, и уверен, что знания феноменологии, экспериментальной психологии и т. д. простираются не настолько далеко, чтобы прийти к объяснению.

Индивидуальная психология предложила здесь безупречные с научной позиции методы, способные выявить то, что скрыто в каждом конкретном случае, чего не понимают ни больной, ни психолог. И она сумела убедить, что указанные ею механизмы душевной жизни действуют во всех понятных и поначалу непонятных явлениях. Один из важнейших методов, без которых никогда нельзя обойтись, заключается в выяснении основного тона индивида в других формах выражения, относящихся к настоящему или более раннему времени, где он, возможно, проявляется более открыто, или в его прослеживании путем сравнения нескольких душевных движений.

Поскольку больной должен был уезжать, я пообещал ему разрешить его загадку в течение одного сеанса – задача, перед которой другие «отгадчики загадок», бившиеся над ее решением месяцами и годами, всегда складывали оружие. Мне не нужно оправдываться перед психологами, что решение моей задачи в таком случае еще не означает лечение. Мы здесь претендуем только на то, чтобы индивидуальная психология стала передовой психологической наукой, служащей прояснению психических феноменов. Лечение происходит только тогда, когда пациент достигает такого же научного понимания, как психолог или врач, что, разумеется, удается тем лучше, чем ближе учитель находится к истине и чем лучше он может передать ее ученику.

К решению нас здесь подводят два сообщения. Благодаря сделанным нами выводам мы покидаем недостаточную область феноменологической психологии. Обратившийся ко мне человек особо подчеркивает, что с детства испытывал страх и что всегда боролся со всем, что вызывало у него такое чувство. Мы очень осторожны в своих выводах, однако должны констатировать, что имеем дело отнюдь не с мужественным человеком, который тем не менее обладает достаточной уверенностью в себе, чтобы не сдаться без боя. Из эмпирически установленной нами «естественной истории» изнеженного ребенка мы знаем – подобно тому, как естествоиспытателю удается по косточке установить вид, форму и образ жизни птицы, – что имеем дело с человеком, жизненный стиль которого сформировался в ситуации изнеживания. Правда, с одним нюансом, завитком в архитектурном стиле, который, очевидно, происходит из благоприятной для стремления к самоутверждению детской ситуации (он был младшим ребенком в семье), склонности бороться, тенденции преодолевать страх. Единство его личности характеризуется, следовательно, не только особым вниманием к своему страху, но одновременно страхом и борьбой с ним. В зависимости от фазы у него будут больше проявляться то страх, то мужество, чтобы с ним бороться. Это единство выражается также и в том, что он говорит о своем вечном страхе выпрыгнуть из окна, хотя мы видим его вполне бодрым.

Ошибка всех психологов, которые в таких случаях предполагают амбивалентность, более или менее противоречивое душевное движение, противоположные чувства или черты характера, состоит, как известно, в том, что они не рассматривают возникновение одного выражения из другого (стремление к компенсации), а также в том, что в своем одностороннем анализе они теряют из виду взаимосвязь (жизненный план, жизненный стиль) и что вместо душевного движения (которое есть все и все пронизывает) пытаются обнаружить отделенные части (чувства, интеллект, ценности, характер, противоречивость и т. д.), сравнивают и соизмеряют их друг с другом. Разумеется, они избежали бы подобной ошибки, если бы в языке имелось общее слово для обозначения этих типов (например, Дон Кихот и т. д.).

Второе сообщение касается раннего детского воспоминания. Психологическая наука обязана индивидуальной психологии искусством читать самые ранние детские воспоминания. Лучше сказать: возможностью их читать. Ибо, по всей видимости, ее «научный» аппарат в настоящее время столь же мало пригоден для того, чтобы понять их значение как следы построения жизненного стиля, ведь он не способен понять сновидение как попытку через создание соответствующего настроения и чувства сманить на окольный путь автоматически устремляющейся индивидуальной жизненной линии (см. в этой связи статью на с. 142 и далее в этой книге). Далее, детское воспоминание является психическим «разглашением» особенностей жизненного стиля и демонстрирует в своей динамике то же течение, что и вся жизненная форма. В данном случае речь шла о следующем: «Когда я первый раз пошел в школу, ко мне пристал один мальчик. Мне было очень страшно, меня била сильная дрожь, но я набросился на своего врага и его побил».

Тут мы, индивидуальные психологи, ищем и устанавливаем истинное положение дел, связанное с душевным побуждением, проявляющемся в поведении, раскрывая душевное выражение его содержания. В том, что остается, мы видим элемент движения, исходящего из чувства неполноценности и стремящегося достичь цели превосходства. В данном случае «нижняя точка» особенно выразительным способом характеризуется дрожью и чувством слабости. Целью, разумеется, является преодоление, результатом – одержанная победа. «Несмотря на мой жуткий страх, я победил», – мог бы точнее всего сказать пациент о своей жизненной позиции.

Таким образом, в двух точках его жизненного стиля мы обнаружили одинаковое движение: пробиться с боем, несмотря на весь страх! Мы смеем теперь утверждать, что это не может быть случайностью, что из всех форм выражения и симптомов человека выкристаллизовывается основный тон. «Немузыкальные люди», однако, этого не поймут, пока не станут «музыкальными». Преимущество индивидуальной психологии состоит как раз в том, что она улавливает основный тон и делает пациента «музыкальным», позволяя ему его услышать. Пока же мы вынуждены мириться с тем, что не каждый человек в отдельных последовательностях звуков и тактов улавливает основный тон, например «Баха», и даже сомневается в этом и пытается математически доказать, что ничего подобного не существует вовсе. Но мы никоим образом не забываем также про нашу обязанность приводить все новые доказательства, возможно, даже до тех пор, пока иные считают, что именно они обнаружили основный тон, а не мы.

Итак, очередные доказательства! Наш пациент жалуется, что он постоянно, ежедневно, ежечасно подвергается опасности из‑за своего желания выпрыгнуть из окна. Также и здесь нам приходят на помощь давние представления индивидуальной психологии.

Прежде всего: до тех пор пока кто‑то чего‑то хочет, ясно только одно – ничего не происходит! Также и это представление индивидуальной психологии находится в оппозиции к другим учениям о воле. Фома Аквинский: воля – это рациональное стремление, которое от природы направлено на добро[12]. Кант: воля – это обусловленная разумом способность желать, способность либо создавать предметы соответственно представлениям, либо, по меньшей мере, побуждать самого себя, то есть свою причинность, к их достижению. Фихте: воля есть способность абсолютного самоопределения по отношению к идее. Гегель: воля есть мышление в виде стремления обеспечить свое существование. Шопенгауэр: воля есть суть всего бытия и сознания, сущность вещей. Наторп: воля есть целеполагание, замысел идеи, то есть то, что должно быть сделано. Мюнстерберг: воля включает в себя все феномены представления о себе. Пфендер: желание – это победоносное стремление Я. Вундт: воля есть… первоначальная энергия сознания. Нарцисс Ах: намеренное действие – это течение психических процессов, объясняющееся действенностью более ранних «детерминирующих тенденций» «представления о цели». Уильям Джемс: воля есть… представление о движении плюс «fiat»… благодаря чему должны реализоваться чувственные последовательности движения. Керн: желание… есть энергия сознательного мышления. Спенсер: воля… произошла от рефлексов. Оствальд: воля есть форма энергии. А. Шпир: воля есть выражение существующего в нашей душе противоречия, устранение которого является ее целью. Ремке: воля… это сознание, поскольку «причинно относится к представленному в свете удовольствия изменению». Шпенглер: воля отображает историческое чувство.

Глубина всех этих объяснений не компенсирует их недостаточности в психологических вопросах. Все они вместе и по отдельности являются идентичными попытками выражения, описаниями того, что каждый ощущает менее ясно, когда от него требуется сказать, что он думает о воле, если ее вырывают из взаимосвязи психической тотальности и помещают в центр рассмотрения. При этом ни в коем случае не следует забывать, что эта взаимосвязь в той или иной мере учитывалась, но всякий раз так, словно при таком рассмотрении остальные психические процессы исчезали. Для нас же, индивидуальных психологов, вопрос звучит следующим образом: какую роль играет данное душевное движение, конкретизируемое здесь как воля, в структуре имеющейся психической взаимосвязи? На этот счет все приведенные описания не дают нам никакого ответа.

Но мы уже знаем из того, что было установлено нами прежде, что рассматриваемый здесь индивид искусственно, прямо‑таки хитростью создает препятствие, которое он надеется преодолеть, что доставляет ему радость, удовлетворение, чувство гордости и превосходства. Словно в детской игре, он ставит перед собой задачу, естественным решением которой он может повысить чувство собственной ценности, подобно тому, как, например, маленький мальчик срубает чертополох и думает, что побеждает врагов. Он мог бы изобрести и другие игры, преследующие те же цели, например, вызвать у себя бессонницу и вопреки ей безупречно вести свои дела, благодаря чему его успехи будут выглядеть еще более крупными, и у него самого, и у других создастся впечатление, что все, чего он достиг, не идет ни в какое сравнение с тем, чего бы он мог добиться, не будь у него страха и желания выпрыгнуть из окна.

При этом, лучше сказать, вопреки этому, в жизни ему многое удалось. В его поведении, во всех его действиях, частично также в его сознательном мышлении индивидуальный психолог отчетливо видит:

«Чего бы я только ни добился, не будь я отягощен болезнью!» Тут, однако, пациент настолько озабочен аранжировкой этого единого как в «сознательном», так и в «бессознательном» движением, спасением своего жизненного стиля, что столь же мало принимает в расчет и понимает наши соображения, как наши противники или даже «проанализированные» больные. Излечения же можно добиться только в том случае, если этот человек, обманывающий сам себя, стремящийся к славе, к цели достижения превосходства в основном на бесполезной стороне жизни, будет избавлен от «искаженного» жизненного стиля и целиком обращен к полезной стороне жизни. Это, разумеется, удастся только тогда, когда он столь же хорошо будет понимать нецелесообразность своего стиля жизни, возникшего в результате изнеживания в самом раннем детстве, и начнет воспринимать его как недуг. Среди моих пациентов – детей и взрослых – я никогда еще не встречал ни одного человека, которому бы не удалось разъяснить его ошибочный механизм. Правда, почти все мои пациенты – это люди с высоким интеллектом.

Это не говорит о том, что само по себе разъяснение означает конец успешного лечения больного. Здесь требуется искусное проникновение в жизнь больного и сотрудничество с ним, чтобы выявить все его ошибочные автоматизмы и направить длительную тренировку в полезную сторону. Этого не произойдет, если пациента не удастся склонить к сотрудничеству и к социальности, если мы не реализуем в нем также вторую функцию матери, не обращаемся к его чувству общности. То, что индивидуальной психологии удалось показать, что ограничение чувства общности неизбежно ведет к личным и общественным проблемам в жизни, представляется мне большим ее достижением.

Таким образом, и в этом столь важном пункте мы исходим из того, что «добродетели можно научить», а потому единственным средством, которым мы располагаем для дальнейшего развития индивида и общества, является обучение.

В качестве составляющих этой работы, мы укажем на следующие принципы:

I. Существует только единственная причина, почему человек «сворачивает» на бесполезную сторону: страх поражения на полезной стороне. В этом страхе можно увидеть усилившееся чувство неполноценности пациента, затем его боязнь, приостановку или бегство от решения одной из социальных проблем жизни (других не существует). Поскольку все вопросы жизни требуют развитого чувства общности, но пациент может недосчитаться его в своем жизненном стиле, то «в какой‑то мере» он имеет право уклоняться до тех пор, пока не станет лучше подготовленным. Поэтому мы отказываемся от всякого судейства и требуем лучшей подготовки чувства общности для нервных людей, психотиков, трудновоспитуемых детей, преступников, потенциальных самоубийц, проституток и т. д. Разумеется, также и для всех тех, кто имеет с ними дело. Смелость идти вперед на полезной стороне может, естественно, проявить только тот, кто считает себя частью целого, кто чувствует себя своим на этой земле, в этом человечестве. Но и перед ним в свою очередь стоит задача реализовать свое развитое чувство общности, создавая для себя благоприятные условия («Условия делают человека, но человек создает условия» – Песталоцци).

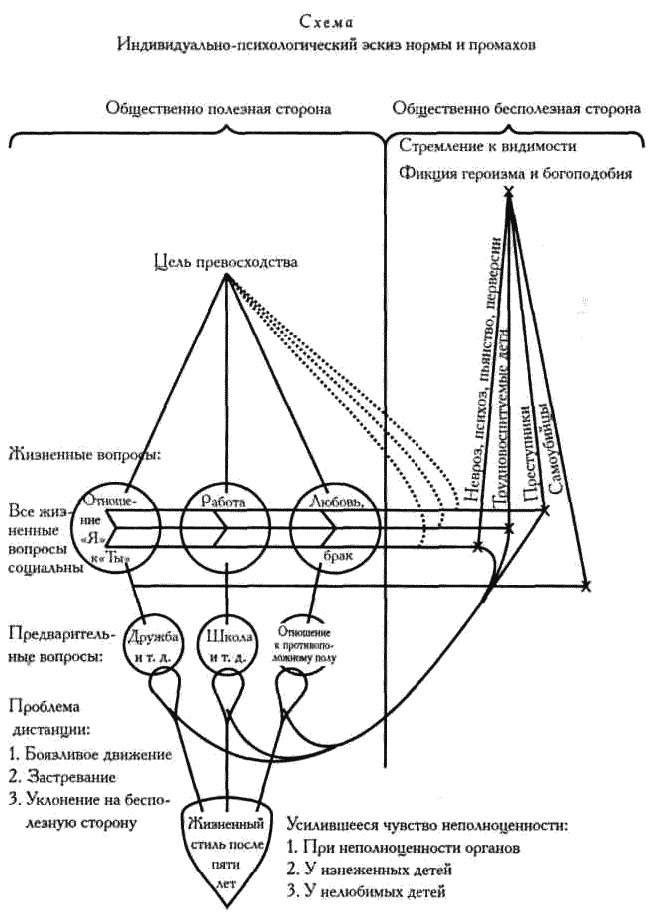

П. То, что Гризингер, а после него и другие называли «бегством в болезнь», составляет лишь малую часть раскрытых индивидуальной психологией взаимосвязей. Всегда необходимо учитывать: усилившееся чувство неполноценности в первые пять лет детства, тесно связанные с ним недостаточные чувства общности и мужество, поиск наиболее убедительных доказательств своего превосходства, пугающую новую проблему, дистанцию пациента по отношению к ней, тенденцию пациента к исключению, стремление к мнимому облегчению на бесполезной стороне, то есть к видимости превосходства, а не к преодолению трудностей. В графическом изображении получается примерно следующая картина, которую сведущему человеку не нужно интерпретировать, хотя всякая попытка охватить психическое движение статичной картиной заранее обречена на провал. Позвольте мне добавить только два замечания, чтобы избежать поверхностных и ненужных споров. Во‑первых: к счастью, для развития человечества не нужно ждать до тех пор, пока каждый младенец выяснит для себя, что полезно и что бесполезно. Установление этого лежит вне человеческого суждения и скорее откроется более острому человеческому уму, чем равнодушному. Но как показывает весь человеческий опыт, это различие касается и отдельных людей, и массы. Во‑вторых: путь невроза и т. д. и трудновоспитуемости, в различной степени четко выраженный, проходит на обеих сторонах жизни, чего в настоящее время в этой схеме я не могу отобразить.

Психология и медицина

Уважаемые присутствующие! По дороге сюда, когда я обдумывал материал, который собираюсь сегодня представить вашему вниманию, я буквально ужаснулся тому, как много следовало бы сказать на тему «Психология и медицина». Я несколько успокоился только тогда, когда узнал о повестке следующего вашего доклада и о курсе «Введение в методы психотерапии», так что большая часть того, что я должен был бы сказать, окажется в стороне. Поэтому мне остается не более как затронуть некоторые проблемы в этой области и немного рассказать вам о том, как индивидуальный психолог, являющийся одновременно практиком, теоретиком, психологом и медиком, обрел собственный взгляд на эти вещи. Будет правильно, если я расскажу также немного о том, как я представляю себе современного или будущего врача‑психолога. Я не дам художественного описания – скорее, это была бы работа поэта, – но я просто хочу выделить несколько моментов, которые не раз доказывали свою важность в моей жизни и в моей практике. Как бы то ни было, нельзя сомневаться в том, что благодаря огромным усилиям психологов в наше время врачу открывается широкое поле деятельности, и если сегодня позиция врача в социальном и научном отношении достигла более высокого уровня, то этим он, несомненно, во многом обязан лучшему психологическому пониманию жизни индивида и общества. И я действительно не верю, что в будущем можно будет заниматься практикой без знания психологии. Нельзя будет признать кого бы то ни было врачом, если к техническому образованию не будет добавлено психологическое обучение.

Если мы зададим себе вопрос, каковы до сих пор были пути, чтобы ввести обучающегося в эту важную область, – важную не только для него, чтобы суметь самоутвердиться и совершенствовать свою практику, но в еще большей степени для пациента, – то я должен сказать: насколько я вижу, обучение этой дисциплине до сих пор еще не на высоте. Однако вполне хватает указаний, напоминаний, всякого рода призывов, а хорошие учителя не лишены хороших теорий. Но, как я вижу, не придается особого значения преподаванию, обучению тому, как должен вести себя молодой врач, начиная заниматься практикой, по отношению к человеку, пациенту. Необходимо четко осознавать, что психологическое понимание в индивидуальном случае имеет огромную важность.

Когда я перед этим сказал, что психологическое знание открыто врачу широкое поле деятельности, то я мог бы добавить, что в основе доверия человека к врачу лежит то, насколько врач его понимает психологически, и будут в убытке те, кто этой областью пренебрегает. В то же время я сознаю, что при нынешнем состоянии нашей культуры и при недостаточном знании людей иногда имеет успех и тот, кто допускает психологические промахи. Мне кажется также, что всякий пессимизм, негативизм и т. д. вредит врачу, равно как и пациенту. Однако мы должны спросить себя, откуда берется этот пессимизм. Я бы не стал ограничиваться ссылкой на то, что вообще вся венская школа славится нигилизмом и пессимизмом, и считаю, что речь идет о врачах, которые и в остальной жизни являются пессимистами. По своему опыту я могу заключить, что активный оптимизм, который играет важную роль в моей жизни, помогал мне и в работе. Достаточно будет вспомнить тревожный взгляд больного, с которым он внимает вам, и тогда вы поймете, какое колоссальное значение имеет смелое, мужественное слово.

Пожалуй, со всей скромностью я могу сказать, что в этом отношении психотерапия совершила нечто необычайное. Действительно, неврачу часто удается достичь граничащего едва ли не с чудом излечения недугов у пациентов. Мы не можем также отнести все это к области истерии. Прежде всего мы должны спросить, почему бы и врачу не использовать такие приемы. Насколько нам удалось изучить сей феномен, объяснение всегда заключалось в том, что этих людей объединяло по меньшей мере одно: непоколебимый оптимизм, который передавался больному. Пожалуй, я могу также подчеркнуть, что товарищеское отношение врача к больному кажется мне чрезвычайно важным – не только потому, что это согласуется с основными положениями индивидуальной психологии, но и с точки зрения здравого смысла, с точки зрения пациента, которому не хочется чувствовать себя объектом.

Мы не можем выступать магами, волшебниками и т. п., мы можем действовать только как близкие люди, друзья, а потому, даже порицая и указывая, мы не должны допускать появления у пациента чувства слабости. Особенно если мы имеем дело с нервными пациентами, у которых постоянно наблюдается это необузданное, распаленное стремление к самоутверждению и превосходству, недопустимо дурачить больного, заставать его врасплох или вести себя словно всемогущий бог, даже если больные внушаемы. Существуют, наверное, люди, которые с легкостью позволяют себе что‑то внушить, но это не значит, что это должно быть точкой опоры в душевной жизни данного человека. Наоборот, именно здесь происходит «сбраживание», когда пациент вновь стремится утвердить свое превосходство. Не надо ставить перед больным задачу справиться со своими симптомами, вы просто указываете путь, которым, по вашему убеждению, следовало бы идти. Тут можно было бы также сказать, что я всегда сохранял спокойствие даже в случае возникавших затруднений, поскольку всегда помнил позицию пациента: свести на нет мою работу. Особенно работая с нервными пациентами, следует помнить: дело не в том, чтобы заботиться о своей репутации, а в том, чтобы дружелюбно относиться к больному.

Второй принцип – это принцип благожелательной несговорчивости. Это значит, что если вы идете на компромисс, он не принесет вам никакой пользы. Главное – спокойно вырабатывать свою позицию. Особенно в психотерапии, где все требования медицинской практики проявляются наиболее остро, это буквально является проверкой того, насколько правильно ведет себя врач. Таким образом, мы снова приходим к позиции, которую в свое время отстаивал Вирхов[13], что когда‑нибудь в будущем врачи станут вождями народов. Мы, индивидуальные психологи, знаем, что даже если эта мечта никогда не будет осуществлена, благодаря ей мы все же получаем направляющую цель. «Излечить, – говорю я своим больным, – я могу вас только правдой, до которой я сам добрался». Лучше всего говорить с нервным пациентом, словно с близким человеком, которого вы не обременяете новыми проблемами, от которого не требуете обещаний, но участь которого хотите облегчить. Особенно ярко это можно представить в случае с меланхоликом. Я говорю ему примерно следующее: «Делайте только то, что вам приятно». Как правило, следует ответ: «Для меня нет ничего приятного!» «Тогда делайте по крайней мере то, – говорю я дальше, – что не является для вас неприятным». Как видите, мы применяем косвенный метод, метод дискуссии. Мы постепенно приподнимаем вуаль, скрывающую взаимосвязи, но пациент должен сам руководить процессом. Он не должен взвалить весь груз на врача.

Я подхожу теперь ко второй части моих рассуждений, которая больше относится к научной области, а именно к вопросу: насколько сильно телесный недуг влияет на душевное развитие? В этом пункте, как вам известно, индивидуальная психология имеет особенно прочные основания. То, как ребенок воспринимает неполноценность своих органов, и то, как телесная сфера влияет на развитие душевной сферы, относятся к числу главных вопросов индивидуальной психологии. При этом мы сталкиваемся с фактом, который наложил отпечаток на всю нашу теорию. А именно: из факта неполноценности органа мы не можем вывести никаких обязательных заключений. Мы можем советовать, можем понять, но никогда не скажем, что в душевной сфере обязательно должен наступить совершенно определенный результат. Если, например, ребенок страдает неполноценностью желудочно‑кишечного тракта, органов чувств, эндокринной системы, то мы никогда не сможем с определенностью установить, хотя мы считаем подобные эффекты понятными, что в результате этого произойдет. Это становится понятным, на мой взгляд, только тогда, когда человеку известно, что если мы говорим о такой корреляции и о влиянии тела на развитие психики, речь идет не о законах природы, а о творческом, конструктивном достижении душевной жизни, – не о реакции, не о рефлексе, не о сумме рефлексов, а о творческом достижении. В сущности, мы можем сказать, что любое выражение психики, любой жизненный стиль, с которым мы сталкиваемся, является творческим достижением и несет в себе индивидуальный признак. Не по закону причины и следствия, не по принципу каузальности возникают эти достижения, но в результате стремления, отношения к вопросам, касающимся каждого индивида. Если подумать о том, как ребенок воспринимает, ощущает свое тело, становится ясным, что мы находимся в огромном царстве ошибок и недостатков душевной жизни, что последствия совсем не поддаются оценке, поскольку дело здесь не в причине, а в том, что этот процесс происходит в рамках стремления к цели, представляющей собой в целом цель превосходства, совершенства.

Следует только отметить, что специфическое действие специфических ядов или специфических изменений в секреции желез попадает в область органической болезни, а не неврозов. Иначе это было бы такой же ошибкой, как если бы мы захотели лечить прогрессивный паралич подобно неврозу. Здесь речь идет о болезни, и если нам удается устранить болезнетворный агент с помощью противоядия, то это, разумеется, нельзя сравнивать с тем, что мы видим при неврозе, где ошибочное представление о ценности собственного Я порождает нерешительность, ведет к остановке. Если эти явления еще и можно рассматривать как похожие, то психологическое различие все же огромно.

Здесь остается открытым еще один важный вопрос, а именно: почему так часто недостатки в строении органов, наследственные дефекты принимают определенные и типичные формы. Вплоть до наших выступлений господствующее представление, которое провозглашалось или молчаливо подразумевалось, заключалось в том, что органические изменения, особенно в эндокринной системе, и вызывают подобные формы. При этом игнорировалась точка зрения, имеющая, на мой взгляд, первостепенное значение. А именно: если детей с врожденным неполноценным органом поместить в нормальную в целом ситуацию, которая для них не годится, где их пытаются развивать, используя обычные средства воспитания, которые для них не годятся, то тогда нельзя говорить, что только неполноценность органов, недостаточность желез является ответственной за неудачи. Мы можем увидеть из терапии, что для таких детей или взрослых необходимо найти свой метод. Речь не идет о том, чтобы для самых разных причин применять единый метод. Но мы не вправе также игнорировать то, что многие дети при использовании пригодного метода не будут совершать определенных ошибок.

Как видите, у нас имеется множество нерешенных вопросов, которыми, несомненно, предстоит заняться в ближайшее время. И поскольку мы распространили область психотерапевтического врачебного умения также на воспитание, поскольку мы исследуем и лечим, используя свой подход, также и трудновоспитуемых детей, преступников и т. д., то совершенно естественно, что мы вправе, исходя из одной формы неправильной жизни, делать вывод о другой. Это настолько облегчило нашу задачу, что, во‑первых, у нас появилась возможность учитывать единство жизненного стиля и не впадать в ошибку, полагая, что у индивида могут быть душевные движения, которые противоречат друг другу; во‑вторых, мы можем теперь исходя из одной ошибки делать вывод о других. Когда, например, мы рассматриваем случай из практики воспитания, подобный тому, что будет представлен ниже, мы можем сделать выводы, которые относятся уже к области неврозов или психозов.

Речь идет о двенадцатилетнем мальчике, втором ребенке в семье, который доставляет всевозможные проблемы своему отцу, по профессии учителю. Он считается испорченным ребенком, которому грозит исправительная колония. Рассказывать это учителю по разным причинам особенно тяжело. Не так уж редко бывает, что у детей педагогов случаются подобного рода промахи. Этот мальчик заболел туберкулезом тазобедренного сустава. Ему пришлось целый год неподвижно пролежать в гипсе, и о нем всячески заботились. Когда он снова смог встать и двигаться, то стал лучшим ребенком в семье. Я убежден, что если бы случилось обратное, что также бывает, когда после болезни, например энцефалита, краснухи, коклюша, прилежный ребенок становится трудновоспитуемым, то врачу было бы очень сложно избавиться от впечатления, что причиной такого провала является заболевание. Здесь перед вами противоположный случай. Я не думаю, что кто‑нибудь станет утверждать, будто благодаря болезням, токсинам и прочему можно приобрести также и добродетели.

Теперь я хотел бы затронуть другой вопрос, которым я занимался в своих работах гораздо подробнее, а именно: в какой мере душевные процессы могут влиять на тело? Это старая проблема, о которой, казалось бы, едва ли можно сказать что‑то новое. Тем не менее, возможно, нам удастся сделать несколько шагов вперед, и если станет понятно, что все душевные побуждения осуществляются в теле, то такое несколько более глубокое понимание взаимосвязи души и тела, вероятно, в некотором отношении поведет нас дальше. Вспомним, например, о том, что определенные аффекты в острой и хронической форме оказывают очень сильное влияние на тело. Индивидуальная психология всегда указывала на то, что определенные формы головной боли и мигрени, невралгия тройничного нерва, а также случаи, которые сегодня причисляют к эпилепсии, несомненно, возникают под влиянием аффекта гнева. Это, разумеется, заметит только тот, кто подходит к этим вещам как психологически образованный врач и испытывает интерес к выяснению взаимосвязей. Если же человек этому противится, то его интерес будет настолько сужен, что он совсем не обратит внимания на сопутствующие заболеванию обстоятельства. Я не раз наблюдал случаи мигрени и обнаруживал ситуацию, в которой, по моему представлению, вполне был бы уместен приступ гнева.

Это же относится и к другим заболеваниям, где органические изменения существуют с самого начала. Вспомните, например, простой факт, что в состоянии гнева лобные артерии у некоторых людей вздуваются совершенно иначе, чем у других, и полностью меняют выражение их лица. Этого, пожалуй, достаточно, чтобы прийти к выводу, который сделали мы, индивидуальные психологи, о необходимости воздействовать также на более глубокие изменения, например на циркуляцию в мозге, на более глубоко расположенные сосуды. Я могу также подчеркнуть, что мы, индивидуальные психологи, основываемся на достижениях медицины и считаемся с ее фундаментальными выводами. Правда, мы не всегда можем точно установить, где находится уязвимое место недуга, и вынуждены, как и представители других дисциплин, довольствоваться пока приемлемыми гипотезами. Однако напрашивается предположение, что те или иные асимметрии каналов, по которым идет пятый мозговой нерв, служащие причиной невралгии тройничного нерва, а также неполноценности органов в виде асимметрии артерий и вен, ведущих к изменению давления в состоянии гнева, могут вызывать также постоянное возбуждение и постоянную боль. Нет никакого противоречия, когда мы говорим, что пациент, который абсолютно хорошо себя чувствовал, в связи с этими явлениями вдруг начинает испытывать головную боль.

Разумеется, я опять‑таки исключаю случаи, где имеют место грубые анатомические дефекты. Без сомнения, существуют люди, у которых от гнева раздражается пищеварительный тракт, которых в состоянии ярости рвет. Нельзя также отмахнуться от того, что аффекты каким‑то образом влияют на эндокринные железы и тем самым вызывают патологические явления. Мне известно, что один русский исследователь и один американский близки к установлению этих взаимосвязей, причем они полагают, что сумели обнаружить здесь некие токсины.

Это обстоятельство становится более очевидным, если мы рассмотрим область тревоги. В той или иной форме тревога играет особую роль в неврозе. Она является основным выражением чувства неполноценности и представляет собой попытку малодушных людей добиться цели превосходства. Она является функцией интеллекта и у разных типов будет занимать разное место во взаимосвязи явлений. По моему мнению, когда ссылаются на симпатическую или парасимпатическую систему, это ничего не объясняет. Это не более чем проводящие пути. Когда состояние тревоги особенно сказывается на деятельности erectores pili, потовых желез, сердца, пищеварительного тракта, мочевого пузыря, половых органов и т. д., имеется врожденная неполноценность органа.

Возможно, вышеупомянутый тип гораздо более распространен, чем мы знаем. Возможно, именно взаимосвязь между тревогой и половыми органами встречается настолько часто, что некоторые авторы скорее бы умерли, чем стали бы понимать эту взаимосвязь лишь как один из возможных вариантов. То, что скорбь каким‑то образом ведет к похуданию, является несомненным, хотя мы пока еще не знаем, как это происходит, поскольку то, что человек начинает меньше есть, явно не может быть единственной причиной. Поэтому также и здесь следует подумать о факторах, влияющих на тело таким образом, что происходит уменьшение веса.

Я не хочу слишком вдаваться в этот раздел; будет лучше, если я обращу ваше внимание на одно обстоятельство, позволяющее понять, как у одних людей могут происходить физические изменения, которых нет у других. Точка зрения, что речь, возможно, идет об определенных типах, вызывает сомнение. Остается допустить другую возможность, тренировку. Тот, кто вплотную занимается явлениями тренировки в психической сфере, может вывести из этого – что не составит ему особого труда – определенные заключения. В частности, остались без внимания определенные факты, например, то, что человек может тренировать свое настроение. Вам нужно только записать мысли и сновидения меланхолика, и у вас будет прекрасная возможность посмотреть, как он в течение долгого времени упражняет свою скорбь и плохое настроение. Кто ставит во главу угла прежде всего соматические факторы, тот не обратит внимания на удивительное, искусное построение такой тренировки. Когда вы рассматриваете сновидение, в котором кто‑то умирает, то ясно, что этот сон может вызывать и фиксировать настроение, которое влияет на поведение человека в течение следующего дня. Все известные нам неудачи (невроз, самоубийство, преступность и т. д.), несомненно, долгое время тренировались. Эту тренировку можно доказать, и она может показать нам, на что пациент уже давно нацелен, как он пытается достичь этой цели. В заключение, чтобы объяснить эту тренировку, позвольте мне изложить один случай невроза навязчивости.

Речь идет о 45‑летнем мужчине, который в жизни играет солидную роль и снискал уважение, но который жалуется, что всякий раз, когда он поднимается на первый, второй, третий этаж, испытывает навязчивое желание броситься вниз. Эта мучительная идея преследует его с пубертатного возраста. Сам по себе этот навязчивый импульс не представляет собой ничего особенного. Но если вы согласны здесь с одним из технических принципов индивидуальной психологии, то, чтобы понять симптом, вам прежде всего следует спросить: что получается при такой возможности? Нужно ясно ответить, что этот человек скован в своих стремлениях. То есть он обременен. Он страдает также от сознания этих импульсов. Далее, если вы хотите понять симптом, вы должны раскрыть его содержание и просто понаблюдать за действием, которое происходит. Тогда вы согласитесь, что только тот может иметь импульс броситься вниз, кто чувствует себя наверху. Дело обстоит точно так же, как и в сновидениях о падении, которые также могут быть конкретными только тогда, когда сновидец в соответствии со своими предположениями ощущает себя наверху. Вот насколько далеко мы можем пробраться уже при поверхностном рассмотрении вещей. Но мы еще не знаем, какой смысл пациент вкладывает в то, чтобы обременять себя подобным образом. То, что он наверняка не является смелым человеком, вытекает из содержания симптомов. Он боится своего импульса. Мы можем также предположить, что он не очень самому себе доверяет, что он был изнеженным ребенком. Это также подтверждается. Он был младшим ребенком в семье. Тут он рассказывает, что всю свою жизнь всегда чего‑то опасался. Что это значит для человеческой жизни, – понятно, но здесь вы видите тренировку. Он проверял, что в мире может быть для него опасным.

То, что одной из черт характера подобных людей должна быть осторожность и то, что они все более укрепляют такие черты характера, является совершенно естественным. Но мы хотим посмотреть, что же является ядром его жизненного стиля. Мы хотели бы выявить прототип этого избалованного ребенка, и здесь нам помогает проникновение в важную область первых детских воспоминаний. Мы смогли установить, что в этих воспоминаниях всегда можно найти некоторую часть, завиток прототипа жизненного стиля. Что это – настоящие воспоминания или нет, значения не имеет. Одно из воспоминаний нашего пациента было таково: «Когда в шесть лет я должен был пойти в школу, я испытывал ужасный страх, особенно после того, как один мальчик хотел меня там избить. Но в последний момент я набросился на него и повалил на пол». Нам приходит на помощь то обстоятельство, что мы знаем: жизненный стиль человека формируется уже к четырем‑пяти годам и может меняться только под определенным воздействием. Таким образом, мы можем сравнить этот прототип с прототипом нашего пациента. Он указывает на человека, который преодолевает свой страх, всегда идет по свету с чувством победителя. Это согласуется также с нынешним неврозом навязчивости; он никогда еще не бросался вниз. Он всегда побеждал свой импульс. Отсюда же берется его спокойствие, уверенность, что он, как и в детстве, справится с грозящей опасностью. Поскольку такие опасности существуют не всегда, он выдумывает их и ведет себя как ребенок, который настолько увлечен игрой, что воспринимает другого ребенка, например, как индейца, хочет его победить и уверен, что он герой, раз носит бумажный шлем и деревянную саблю. Мы обнаруживаем здесь точно такую же иллюзию, даже если нам предъявляется только ее часть. Практическую часть он нам не предъявляет. Он не может показать, что является победителем, иначе его тяжелая ноша спадет, и он не сможет больше играть в эту игру – казаться обремененным. Из этого мы можем сделать также вывод о так называемом сознательном или бессознательном, в отношении которых индивидуальная психология утверждает, что они не обнаруживают различий в направлении цели. Только невротик подчеркивает противоположность в такой значительной степени. Наш пациент живет где‑то в противопоставлении: победитель – побежденный.

Я бы хотел на этом закончить, но еще раз подчеркну, что и в этом простом случае вы видите тренировку, осуществляемую, чтобы занять позицию победителя. Этот человек во многом преуспел, но он сделал еще нечто большее. Он прожил жизнь со страхом совершить самоубийство, но не только это: все, чего он до сих пор достиг, не отражает того, чего бы он мог добиться, если бы ему не нужно было нести этот груз. Это – особенный тип в неврозе, который не так доступен, как другие, где стремление к самоутверждению проявляется отчетливо. Но стремление к самоутверждению всегда следует воспринимать как позитивный фактор для понимания душевной жизни.

На это я и хотел указать в связи с воздействиями телесных и душевных состояний, которые проявляются в тренировке.

Дата добавления: 2018-10-25; просмотров: 180; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!