Группа сотрудников журнала «Современник»:

Л.Н. Толстой, Д.Н. Григорович, И.А.Гончаров, И.С. Тургенев, А.В. Дружинин и A.H. Островский.

Фотография С.Л. Левицкого. 1856. Петербург

«Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?». Об этой статье Толстого очень верно высказался К.Н. Ломунов в своей работе о стилистике писателя «Школа высокого мастерства». Приведём несколько коротких выдержек из неё:

«Потому-то и отметил Толстой большую чуткость к языку, какую обнаружил его любимый яснополянский ученик, что эта черта была в высокой степени присуща ему самому. В повести, написанной Федькой, есть сцена, где вернувшийся домой солдат передаёт жене принесённые им деньги. “В самой сцене объявления этих денег, — говорит Толстой, — есть крошечная подробность, одно слово, которое всякий раз, когда я читаю, как будто вновь поражает меня. Оно освещает всю картину, обрисовывает все лица и их отношения, и только одно слово, и слово, неправильно употребленное, синтаксически неверное, — это слово заторопилась. Учитель синтаксиса должен сказать, что это неправильно. Заторопилась требует дополнительного — заторопилась что сделать? — должен спросить учитель. А тут просто сказано: Мать взяла деньги и заторопилась, понесла их хоронить, — и это пре -лестно. Желал бы я сказать такое слово и желал бы, чтобы учителя, обучающие языку, сказали или написали такое предложение”. Здесь Толстой, — поясняет Ломунов, — высказал убеждение, которое он стремился осуществлять в своём собственном творчестве. Он чрезвычайно ценил новизну и свежесть слов и речений, открытых писателями в постоянно развивающемся, живом языке народа» (Ломунов К.Н. Школа высокого мастерства // Толстой-художник: Сб. статей. М.,1961. С. 28).

|

|

|

Об этом же писал и Аф. Фет в письме Толстому от 7 июня 1884 г., приводя пример, правда не для печати, а скорее для живой речи друзей:

«К таким могучим прорывам, бесспорно, принадлежит Ваша, помните при прощании на народе: “Тем хуже, что бывают, один сукинее другого”. “Сукинее?!” Да ведь это поэма, получше “Мёртвых душ”. Во-первых, потому что это глубокая психологическая правда, а во-вторых, потому что это инстинктивное, а потому незаменимо высокое знание русского языка, который второпях вместо сукиносынее говорил сукинее. Кстати или некстати вот Вам argumemum ad hominem против Ваших нападков на бедную поэзию, или стихоплётство, на которое я первый теперь готов плевать, так как за него берутся один сукинее другого» (Фет А.А. Сочинения: В 2-х тт. Т. 2. С. 48).

Но вернёмся к Ломунову:

«С глубочайшим интересом относясь к подлинному словотворчеству, источником которого служит непрестанно развивающийся живой язык народа, Толстой терпеть не мог никакого словесного штукарства и сурово осуждал нарочитое выламывание языка. Он боролся против стертого, обесцвеченного, искусственного языка, засоренного иностранными словами и “мудреной” терминологией.

|

|

|

“Запретите употреблять искусственные слова, — требовал писатель, — и свои, и греческие, и латинские. [...] Употреблять слова: соха, погода, лошадь и т.п. — слова, простые в устах всех, гораздо труднее, чем употреблять слова: биология, антропоморфизм и т.п., ибо значение первых ясно определенно, вторых же — нет” (48, 118, 119).

В статье «О языке народных книжек» Толстой дал оценку содержанию и языку книг для детей и «простого» народа. Свои требования Толстой выразил в следующих словах: «...я советую не то что употреблять простонародные, мужицкие и понятные слова, а советую употреблять хорошие, сильные слова и не советую употреблять неточные, неясные, необразные слова» (8, 427).

Своим помощникам по издательству «Посредник», задумавшим выпускать журнал для широкого народного читателя, Толстой дал следующий совет: «Язык надо бы по всем отделам держать в чистоте — не то, чтобы он был однообразен, а напротив — чтобы не было того однообразного литературного языка, всегда прикрывающего пустоту. Пусть будет язык Карамзина, Филарета, попа Аввакума, но только не наш газетный» (Школа высокого мастерства. С. 29 - 30).

|

|

|

Разумеется, нельзя сказать, что язык самого Толстого идеален. Но он жив, ярок, своеобразен, иногда несколько громоздок, но узнаваем с первых строк. Если художественные произведения Толстого наполнены магией естественного слога, от которого невозможно оторваться, то его статьи и философские трактаты таковы не всегда, и не всем их чтение даётся легко. Кроме того, и современных Толстому, и современных нам негодяев-греховодников слишком раздражает идейное содержание христианской проповеди Льва Николаевича — отсюда их желание мелочно придираться к форме: настоящим и мнимым недостаткам толстовского языка и стиля. У Ивана Алексеевича Бунина, который, заметим, Толстого боготворил, есть ранний рассказ «На даче». Один из героев этого рассказа в беседе произносит нечто вроде пародии на толстовскую манеру писать:

«Я слышу разговор о Толстом, — продолжал Пётр Алексеевич, оглядывая всех и подчёркивая слова, — и вот мне перестало хотеться того, чего прежде хотелось, и стало хотеться того, чего прежде не хотелось. И когда я понял то, что понял, я перестал делать то, чего не надо делать, и стал делать то, чего не делал и что нужно делать.

|

|

|

Все засмеялись.

— Очень, очень удачно скопирован Толстой! — подхватил Бобрицкий.

— Какой догадливый! — пробормотал Пётр Алексеевич, раздувая ноздри».

Софья Андреевна, с первых же лет замужества по нескольку раз перебелявшая рукописи мужа и делавшая это с увлечением и радостью, после духовного перелома Толстого почти перестала переписывать его публицистику и статьи, содержавшие его «новые», то есть забытые миром старые, христианские идеи. Дочери обрусевшего немца-протестанта и эстетической воспитаннице самого Толстого, много лет читавшей лучшие его тексты, попросту не могла нравиться ни сама проповедь, отрицавшая благо денежной наживы, собственности, зажиточной «барской» жизни, ни многословная и иногда очень не безупречная стилистически форма их выражения.

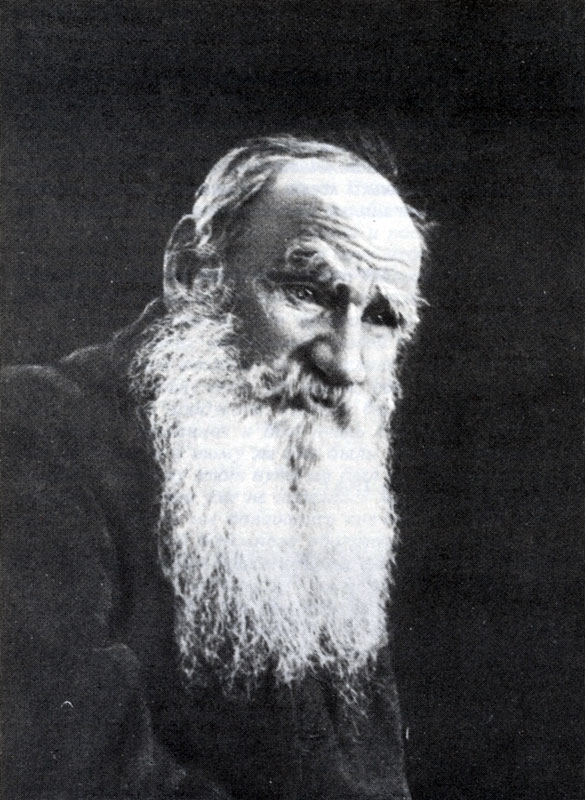

Л.H. Толстой.

Фотография В.Г. Черткова. 1907. Ясная Поляна

И в этом она не была одинока. Иван Тургенев перед смертью написал Толстому письмо, в котором умолял вернуться от публицистики к художественному творчеству и просил считать это последней волей умирающего. Не вернув мир ко Христу — конечно, Толстой не мог, как ни желал этого сам, откликнуться на этот призыв…

Афанасий Фет также не понимал отречения Толстого от «художественного искусства» в пользу «этического». Как известно, на рубеже 1870-1880-х гг. Толстой иной раз говорил, что всё «прежнее», написанное им, не имеет значения, на что Фет в письме от 28 сентября 1880 г. отвечал ему довольно резко:

«Равным образом я не могу понять, как можете Вы стать в ту оппозицию, с такими капитальными вещами, как Ваши произведения, которые так высоко оценены мною. А меня не так-то легко подкупить или надуть в этом деле. Если бы я по вражде убил Вас, и тогда бы сказал, что это сокровищница художественных откровений и дай Бог, чтобы русское общество доросло до понимания всего там хранящегося. Или Вы шутите, или Вы больны. Тогда, как о Гоголе, сжёгшем свои сочинения, надо о Вас жалеть, а не судить. Если же под этой выходкой таится нечто серьёзное, тогда я не могу об этом судить, как о великом стихотворении на халдейском языке» (Фет А.А. Сочинения: В 2-х тт. Т. 2. С. 45).

Позднее, пережив самый главный духовный кризис своей жизни, Толстой вернул своё расположение к созданным им шедеврам и к новому художественному творчеству. Не будучи никогда христиански-религиозным человеком, Фет не мог понять, насколько серьёзно это диалектически неизбежное отрицание Толстым самого себя — казавшееся таким, как Фет только странной «выходкой» или признаком болезни.

Есть интереснейшее воспоминание Ильи Львовича о том, как его дядя — брат Толстого — Сергей Николаевич однажды пошутил на тему несколько тяжеловесного слога его статей и трактатов:

«В последние годы жизни Сергея Николаевича отец был с ним особенно дружен и любил делиться с ним своими мыслями. Как-то он дал ему одну из своих философских статей и просил его прочесть и сказать своё мнение.

Дядя Серёжа добросовестно прочёл всю книгу и, возвращая её, сказал:

— Помнишь, Лёвочка, как мы, бывало, езжали на перекладных? Осень, грязь замёрзла колчами, сидишь в тарантасе, на жёстких дрожинах, бьёт тебя то о спинку, то о бока, сиденье из-под тебя выскакивает, мочи нет — и вдруг выезжаешь на гладкое шоссе, и подают тебе чудную венскую коляску, запряжённую четвериком хороших лошадей... Так вот, читая тебя, только в одном месте я почувствовал, что пересел в коляску. Это место — страничка из Герцена, которую ты приводишь, а всё остальное — твоё, — это колчи и тарантас.

Говоря такие вещи, дядя Сережа, конечно, знал, что отец за это не обидится и будет вместе с ним от души хохотать.

Ведь действительно трудно было сделать вывод более неожиданный, и, конечно, кроме дяди Серёжи, никто не решился бы сказать отцу что-нибудь подобное» (Толстой И.Л. Мои воспоминания. М., 1969. С. 135).

Тут справедливости ради нужно указать, что читал С.Н. Толстой не какую-нибудь «статью» брата, а его огромный, занимающий целый 28-й том в Полном, 90-томном, собрании сочинений, религиозно-философский трактат «Царство Божие внутри вас». Это сочинение очень тяжело далось Льву Николаевичу, а 12-я его глава, в которой Сергей Николаевич мог прочесть отрывок из сочинения Герцена «С того берега» — в принципе была написана по свежим впечатлениям важного события и разрослась у Толстого в отдельный «трактат внутри трактата». По стилю, и в особенности по композиции «Царство Божие…», действительно, не очень удачная вещь.

Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 208; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!