Новый год, Рождество и катамаран

В этой книге — рассказы, давно полюбившиеся нашим читателям. В числе авторов — Нина Павлова, Александр Сегень и Мария Сараджишвили, Алексей Солоницын и Елена Живова, Александр Богатырёв и Владимир Щербинин, Сергей Щербаков, Юлия Кулакова и Леонид Гаркотин. Многообразны рассказанные жизненные истории, несхожи характеры — монахов и мирян, — но все авторы ведут сложный разговор с читателем о непростой современной действительности без ложной назидательности, все заставляют задуматься о собственном месте в мире.

Нина Павлова, Александр Сегень, Мария Сараджишвили, Алексей Солоницын, Елена Живова, Александр Богатырёв, Владимир Щербинин, Сергей Щербаков, Юлия Кулакова, Леонид Гаркотин

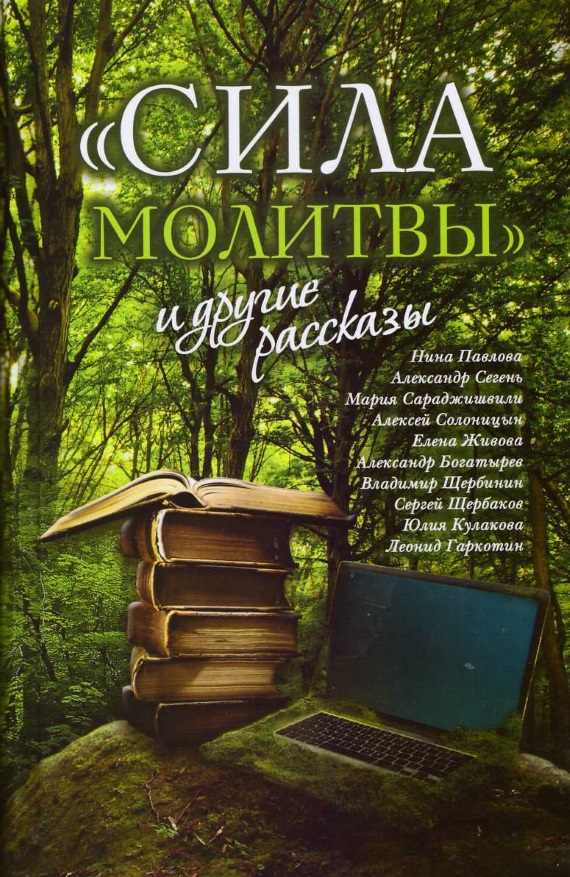

«СИЛА МОЛИТВЫ» И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ

Межавторский сборник

НИНА ПАВЛОВА

Скорбное житие инока Иова

Это потом в нашей деревне, прилегающей к монастырю, построили магазин. А сначала дважды в неделю приезжала автолавка и привозила хлеб, макароны, перловку и соленую кильку в бочках.

Однажды в суровую снежную зиму автолавки две недели не было. Насиделись мы без хлебушка. И когда, буксуя в сугробах, автолавка наконец появилась в деревне, ее встретили обещанием:

— Мы в Москву будем писать, если подобное безобразие повторится!

— Да хоть куда угодно пишите! — усмехнулся шофер автолавки Шурик. — Автолавки, гуд бай, теперь отменяются, и приехал я к вам нынче в последний раз.

|

|

|

Автолавки в ту зиму действительно ликвидировали. Наступала эра душепагубных новаций, именуемых борьбой за прогресс. Народ в эти новации сначала не поверил, и всех возмутило в тот день иное: автолавка приехала пустой. Ни макарон, ни соленых килечек, а до чего те хороши с горячей рассыпчатой картошкой! Привезли только тридцать буханок хлеба. По одной на всех не хватит, тем более что Люба по прозвищу Цыганка уже успела запихнуть в свой рюкзак сразу семь буханок.

— Любка, не нагличай! — закричали в очереди. — Больше двух буханок в руки не давать!

— По одной буханке в руки! — потребовала стоявшая последней бабушка Фрося.

— По одной, говоришь? — возмутилась многодетная молодуха Ирина. — Ты, баба Фрося, холостячкой живешь, а у меня пять короедов на шее да муж. Привыкли есть и никак не отвыкнут!

Словом, хлебный бунт был в самом разгаре, когда возле автолавки появился инок Иов из «шаталовой пустыни» и сказал, возвысив голос:

— Вот они, признаки пришествия антихриста, — даже хлебушка теперь не купить. А кто виноват? Кто с коммуняками царство антихриста строил и за партбилет душу дьяволу продавал?

Многодетная Ирина испуганно перекрестилась, а бабушка Фрося сказала рассудительно:

|

|

|

— Да кто ж нам, мил человек, партбилет этот давал? Красные книжечки — они у верхотуры, а мы простые колхозники.

— Кто делал аборты и убивал во чреве детей? — гремел обличитель. — О иродово племя и христопродавцы, залившие кровью Святую Русь!

«Христопродавцы» сначала ошеломленно притихли, а потом загомонили наперебой: «Сроду никаких абортов не делала!» — «Да чтобы я, чтобы я? Никогда!»

Стихийный митинг на этом закончился. Хлеб раскупили, а мороз уже так пробирал до костей, что все поспешили в тепло, по домам.

— Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное! — взывал им вслед инок Иов, но внимала оратору только Люба-Цыганка.

— А я, отче, хочу покаяться, — вздохнула она. — Душа изболелась. Кому бы открыть? Вы сейчас, простите, куда путь держите?

— Иду из Дивеева на Валаам, — хрипло закашлялся простуженный инок.

— Да у вас, святой отец, похоже, бронхит, — всполошилась Люба, медсестра в прошлом. — Быстро садитесь в машину к Шурику. У меня банька как раз натоплена. Прогреетесь в баньке, отдохнете с дороги, а потом и поговорим.

— Завяз коготок — всей птичке пропасть, — сказала вслед уезжавшему иноку бабушка Фрося, уточнив, что Любка гулящая и горе монаху, угодившему в притон.

|

|

|

А дальше события развивались так: инок Иов действительно надолго задержался у Любы. Странная тут приключилась история и до того непонятная, что, вероятно, стоит начать издалека — с рассказа о том, как я познакомилась с будущим иноком Иовом, юношей Петей в ту пору.

* * *

Наше знакомство состоялось во время скандала в междугороднем автобусе. Шофер пытался высадить из автобуса безбилетника Петю, а тот надменно заявлял, что он едет в Оптину пустынь и его обязаны везти бесплатно — как молитвенника за наш грешный род.

— Эй, молитвенник, в бубен дать? — развеселились подростки, сосавшие пиво из банок.

— Бога нет! — заорал подвыпивший дедок.

— Бог есть! — прикрикнула на него пожилая толстуха. — Но не у этих попов с «мерседесами». Я теперь принципиально в церковь не хожу!

И пошло-покатилось то поношение всего святого… Не выдержав, я заплатила за безбилетника и сердито усадила с собою рядом, попросив: «Молчи!» Но молчать пылкий юноша не умел и раздражал до крайности. Судите сами: на дворе май, снег давно растаял, а он в валенках, в овчинном тулупе до пят и с величественным посохом странника. Словом, цирк уехал — клоуны остались.

|

|

|

— Почему ты в мае в валенках ходишь? — спрашиваю Петю.

— Да я еще в декабре из дома ушел. Странствую с тех пор.

— А мама знает о твоих странствиях?

— Очень надо ей знать! — огрызнулся юнец.

Так, все понятно, — очередной беглец. В ту пору в монастырь приходили письма от родителей, разыскивавших своих пропавших детей. Не письма — крик боли! Мама уже обзвонила все больницы и морги, плачет, болеет. А чадо, оказывается, скрывается в монастыре. Поводы для конфликтов с домашними чаще были пустячные. И все же каково маме Пети, уже полгода не знающей, жив ли сын?

По поручению батюшки я в таких случаях связывалась с родителями. Но когда я попыталась узнать у Пети телефон его мамы, он буквально сбежал от меня.

— Да это же Петька из нашего подъезда, — сказала вдруг паломница Лена, работавшая по послушанию в Оптиной. — Телефон его мамочки я вам, конечно, дам, но с чего вы взяли, что эта Зайчиха разыскивает Петьку?

— Почему Зайчиха? — не поняла я.

— А у нее раздвоенная «заячья губа», да еще папа-алкоголик в детстве так разбил ей лицо, что изуродовал на всю жизнь.

И Лена рассказала ту горестную историю, когда изуродованная деревенская девушка сбежала от отца-алкоголика в Москву и устроилась здесь лимитчицей на Чугунолитейный завод имени Войкова. Загазованность в цеху была такая, что в двух шагах ничего не видно. Москвичи на эту вредную, низкооплачиваемую работу не шли. Выручали лимитчики — белые рабы города Москвы, которым было обещано, что через двадцать лет работы на вредном производстве они получат московскую прописку и жилье. Немногие выдерживали эту унизительно долгую борьбу за жилплощадь — заболевали, спивались, попадали в тюрьму. Самый высокий процент преступлений в столице давали именно лимитчики, и это была своего рода месть бесправных рабов надменной барыне-Москве. А изуродованной девушке отступать было некуда. Она все выдержала. В сорок лет получила однокомнатную квартиру в Москве и вышла замуж за молодого красавца, окружившего ее несказанной любовью.

Опьяненная счастьем, она даже не поняла, почему муж тут же переоформил квартиру на себя, а потом повел ее к нотариусу, заставив подписать какие-то бумаги. Очнулась она лишь в тот страшный миг, когда, вернувшись из роддома, обнаружила: ее квартира продана и чужие люди живут в ней.

Слава Богу, суд доказал факт мошенничества. Квартиру вернули, но какой ценой! На суде мошенник орал о сексуальных домогательствах вонючей лимитчицы, а его так тошнило от старой уродины, что он вправе рассчитывать на компенсацию. Это был опытный брачный аферист, а точнее — хищник, наживавшийся за счет одиноких женщин, тоскующих о семье и любви.

Многое выдержала мужественная лимитчица, но этот суд, похоже, сломил ее. И она так невзлюбила сына, рожденного от мошенника, что воспитывался Петя в казенных учреждениях. Сначала были круглосуточные ясли и садик, потом — школа-интернат, а после школы — общежитие сельхозучилища в Подмосковье.

— Жалко Петьку, — говорила Лена. — Представляете, Пасха, все празднуют, а Петя голодный дома сидит. Мы его на Пасху всегда к столу приглашали. И он с детства так полюбил Пасху, что, может, через это и к Богу пришел.

Позвонила я маме Пети, а та крикнула в ответ: «Ненавижу отродье подлого гада и даже слышать о нем не хочу!»

— Я же вас предупреждала, — сказала потом Лена. — Погодите, я вам сейчас Зайчиху в натуре покажу.

И Лена отыскала в мобильнике фотографию первомайской демонстрации. Впереди с красным знаменем шагает женщина с заячьей губой и что-то кричит. Что кричит, неизвестно. Но рот оскален в таком надрывном крике, что Лена сказала: «А ведь только от боли так страшно кричат».

* * *

Кто и когда постриг Петра в иночество, точно не знаю. Но рассказывали следующее. Одному маломощному монастырю отдали земли бывшего колхоза, а работать на них было некому. И паломника Петю, окончившего сельхозучилище, приняли в монастыре с распростертыми объятиями. Он и на тракторе мог пахать, и в комбайнах разбирался. Паломника срочно постригли в иночество. А зря. Потому что уже через месяц новоиспеченный инок Иов заявил отцу наместнику, что, к величайшему стыду, никто из братии, включая наместника, не владеет Иисусовой молитвой и не стремится к духовному совершенству, но он берется их подтянуть.

— Пшел вон! — вскипел отец наместник и выгнал Иова из монастыря.

С тех пор и странствовал инок Иов, обличая «христопродавцев», а те, случалось, били его. В общем, настрадался отважный инок и так простудился, что двусторонняя пневмония перешла в хронический бронхит, осложненный острой сердечной недостаточностью. Вот и застрял он по болезни у Любы, не в силах продолжать свой путь.

* * *

Прозвище Любы-Цыганки объяснялось просто: после гибели родителей в автокатастрофе сироту увезли в детдом, а она сбежала оттуда в цыганский табор. По малолетству девочка не годилась в гадалки, и ей определили профессию — собирать милостыню на базаре. Любе даже нравилось с цыганской дерзостью останавливать прохожих и сулить им за щедрость красивую жизнь, а за жадность — черную смерть.

— Девочка, тебе не стыдно побирушничать? — остановил ее однажды на базаре начальник местной милиции.

Возле милиционера стоял синеглазый мальчик Вася, сын начальника. Девочка и мальчик взглянули друг на друга и влюбились на всю жизнь.

Отец категорически запретил Василию встречаться с нищенкой. А Люба ради синеглазого сына начальника ушла из табора, вернулась в детдом и, окончив школу, поступила в медучилище. Шли годы. Василий уехал учиться в областной центр, и встречались они теперь только на каникулах и тайком от отца — в лесу. Было у них здесь свое заветное место на горе под соснами. Внизу обрыв, а вокруг — даль необъятная.

На этом месте я и встретила Любу. Пришла за маслятами — их здесь всегда уйма — и ни грибочка не нахожу. А навстречу Люба с корзиной маслят.

— Кто рано встает, тому Бог подает, — засмеялась она и вдруг высыпала все маслята в мою корзину. — Бери!

— А ты-то как?

— Не ем я грибы. А сюда ради Васи моего прихожу.

Вот тогда и рассказала Люба ту историю, когда девочка на всю жизнь влюбилась в синеглазого мальчика, а тот обещал жениться на ней.

— Мы ведь с ним даже не целовались, потому что так обмирала душа, будто мы не на земле уже, а на небе — высоко-высоко — и куда-то летим.

Пока влюбленные витали в облаках, на земле вершились свои события. Два царька местного разлива — начальник милиции и секретарь райкома партии — решили породниться, женив Василия на дочке секретаря Зинаиде. Правда, Зина была копией папы — то же мясистое, грубое лицо с глазками-буравчиками. Но с лица воду не пить. Да и что молодые понимают в жизни, если нет ничего слаще той власти, когда подданные даже пикнуть не смеют, а хочешь жить и дышать — плати?

Была уже назначена дата свадьбы, когда Василий выдумал и зачем-то сказал, что Люба ждет от него ребенка и он обязан жениться на ней. Мысль о женитьбе сына на «нищенке» привела начальника милиции в такое неистовство, что Любу тут же увезли в СИЗО и били так, что она лежала на полу в луже крови.

— Забили бы насмерть, точно знаю, — рассказывала Люба. — А Вася узнал, что меня убивают, и согласился мой синеглазый на свадьбу, лишь бы я на свете жила. Собой он пожертвовал, как Христос.

Искалеченную восемнадцатилетнюю Любу потом долго лечили в больнице. Сломанные ребра срослись, швы зарубцевались, но детей, как сообщили врачи, она уже не сможет иметь.

— Что было потом? — спрашиваю Любу.

— А потом ничего не было.

Много разных событий было впоследствии: замужество с пожилым московским бизнесменом, оставившим ей после смерти немалое состояние. Был свой ресторан, магазин на рынке. Много чего было, но ничего не было, потому что умерло что-то внутри. И Люба жила уже через силу, притворяясь деятельной и живой.

На московском асфальте Цыганка не прижилась и однажды вернулась в те края, где девочкой полюбила синеглазого мальчика, а он обещал жениться на ней. Купила здесь за бесценок угодья бывшей сельскохозяйственной испытательной станции и построила близ усадьбы весьма прибыльный молокозавод. Не ради денег — их было с избытком, — ей хотелось продемонстрировать свое богатство и доказать своим властным обидчикам, что она не нищенка и не побирушка с базара. Она теперь богаче и круче их. Проще сказать, ей хотелось мстить. А мстить оказалось некому. Секретарь райкома партии загодя, еще до перестройки, купил дом в Карловых Варах и пил теперь там чешское пиво. А начальника милиции новые власти осудили за взятки, и после зоны он спился. Однажды Люба увидела у магазина жалкого пьяницу-попрошайку, бывшего некогда начальником милиции. Насмешливо подала начальнику милостыню, а тот не узнал ее. «Мне отмщение, и Аз воздам», — говорит Господь, смиряя неразумных мстителей.

Тем не менее жила Люба шумно и напоказ. Устраивала пиры в банкетном зале при сауне, где, говорят, случались безобразные пьянки и Цыганка с кем-то дралась. Впрочем, это всего лишь слухи. Но было и другое: Люба пожертвовала немалые средства, помогая восстановить полуразрушенный храм. Правда, с батюшкой они сначала разругались. Любе хотелось воздвигнуть храм в честь Василия Великого — в память о синеглазом Васеньке. А священник сказал, что как была здесь испокон века Никольская церковь, так тому и быть, но раба Божиего Василия будут тут поминать в алтаре.

Надеялась ли Любаша на возвращение Василия? На словах — нет. Даже сказала однажды:

— Вася благородный: детей не бросит. Да и я презираю тех подлых бабенок, что уводят отцов из семьи.

Разумом все понималось ясно. А только жила в ней та нерастраченная сила любви, что, как манок, окликала мужчин. Говорят, к Любе сватался генерал и на коленях умолял о любви. А в нашей деревне рассказывали такую историю. Неряшливый и спивающийся конюх Степан, уже так крепко пропахший навозом, что люди сторонились его, увидел однажды Любу и обомлел от восторга.

— Ты бы, Степа, помылся, — сказала ему Люба.

Степан тут же опрокинул на себя ведро воды из колодца и, как завороженный, пошел вслед за Любашей. Год он батрачил у нее в усадьбе, являя чудеса трудолюбия. Не пил, мылся и щедро поливал себя одеколоном. Но когда он, такой благоуханный, предложил Любе «слиться навеки в объятиях счастья», то был изгнан прочь под насмешливый комментарий Цыганки:

— Нет мужика, и гад не говядина.

Поклонники были — любимого не было, и все острее чувствовалась боль одиночества. Даже прибыль с молокозавода почему-то не радовала, но лишь усиливала тоску: а зачем все это и для кого? Ни детей, ни семьи. Еда всухомятку, потому что тягостно и нелепо для себя одной варить борщ и печь пироги. Игра в успешную бизнес-леди вдруг утратила смысл, и обнажилась горькая правда: она одна-одинешенька на белом свете и никому не нужна. Отвращение к поддельной и чуждой ей жизни было так велико, что Люба продала свой молокозавод местному предпринимателю, разогнала любителей пировать на банкетах и отгородилась от людей уже настолько, что даже в церковь перестала ходить.

Однажды затворницу навестил батюшка и обратил внимание на пустующие квартиры, в которых жили когда-то сотрудники сельскохозяйственной станции. Для начала батюшка попросил Любу приютить у себя «ничейную» старуху, давно забывшую, кто она и откуда, и побиравшуюся по церквям. «Ничейная» бабушка была явно деревенской, потому что тут же посадила в огороде картошку, капусту и огурцы. Потом к усадьбе прибилась беженка Ираида, растившая без мужа слабоумного сына Ванечку. А еще шофер-дальнобойщик Игорь попросил Любу взять к себе на лето его старенькую маму Веру Игнатьевну, потому что он надолго уходит в рейсы, а у мамы бывают гипертонические кризы и ей опасно оставаться одной.

Наконец Люба «усыновила», как она выразилась, инока Иова, сказав потом с досадой:

— Не было у бабы заботы, так купила порося. Он телевизор запрещает смотреть! Совсем больной, еле дышит, а командует, как генерал: утреннее правило, вечернее правило. А еще надумал собирать нас днем для чтения Псалтири. Тут мы все, кроме Ванечки, уходим в подполье: огородами, огородами — и в партизаны.

Только Ванечка любил слушать Псалтирь. Сидит притихнув и глаз не сводит с инока.

— Даже ребенок чувствует благодать! — возмущался Иов. — А вы?

Из-за этой благодати, как называл ее Иов, он и попал поневоле в няньки к Ванечке. И когда мальчик начинал куролесить, со всех сторон раздавалось:

— Отец Иов, заберите Ванечку, а то сладу с ним нет.

К осени шофер Игорь женился и увез Веру Игнатьевну домой. Пожила она там недолго и вернулась, объяснив при этом:

— Квартирка у нас крошечная, однокомнатная. Что я буду мешать молодым?

— Просто невестка вам не понравилась, — усмехнулась Ираида, изгнанная в свое время из дома агрессивной свекровью.

— Нет, хорошая девочка, но ей трудно со мной. Характер у меня такой тяжелый, что до сих пор удивляюсь терпению моего покойного мужа.

Энергичная Вера Игнатьевна многое переменила в жизни усадьбы. Она была из той нормальной жизни, где обедают на скатерти с салфетками, по праздникам пекут пироги, а именинников поздравляют тортом со свечками. Бывший банкетный зал преобразовали в трапезную, там же отметили день рождения Иова и под пение «Многая лета» вручили ему торт со свечками. Инок даже растерялся, потому что прежде никто не поздравлял его с днем рождения. Торт ел с удовольствием, но по привычке поучал: дескать, свечи надо ставить только перед иконами — все остальное язычество. И «вааще» приличные женщины не ходят в платьях с декольте, как блудницы, и украшают себя не плетением волос, но молитвой. Это он о Любе, явившейся на праздник в вечернем платье и со сложной красивой прической.

— Приличные люди, — сказала Вера Игнатьевна, глядя куда-то в сторону, — за обедом не тянут голову к ложке, но подносят ложку ко рту. А слова «вааще» в русском языке нет.

Инок Иов сначала не понял, что это про него, а потом густо покраснел. Иову еще не раз доставалось от Веры Игнатьевны, а он отбивался от нее словами:

— Мнози скорби праведным, и от всех избавит их Господь.

— Люди добрые, посмотрите на праведника! — ахала Вера Игнатьевна.

Конечно, кое-какие недостатки Иов у себя находил, но искренне считал, что это от пребывания в «бабьем болоте», где можно разве что деградировать. Он рвался в монастырь. Даже ездил по этому поводу на совет к старцу. А старец сказал:

— Живи где живешь. Это Господь привязал тебе бревна к ногам, чтобы не бродяжничал, а спасался.

Но разве старец указ для Иова? Однажды утром он все же отправился в монастырь. Дошел до вокзала и упал от слабости. В больнице установили, что инок в дороге перенес инфаркт, отсюда отечность и вода в легких. После больницы Иова выхаживала Люба, и шла череда процедур: уколы, капельницы, диуретики. Вера Игнатьевна готовила для Иова отвары петрушки, Ираида приносила из леса бруснику, тоже помогающую при отеках. А знакомая медсестра продала Любе секретную биодобавку «для космонавтов», способную воскрешать даже мертвых. Цены на «секретное» зелье были, естественно, бешеные, и это так впечатляло, что Люба забыла, как еще в медучилище профессор рассказывал им о мошенничестве в фармакологии и, предупреждая об опасности, сказал: «Лучшие из биодобавок те, что хотя бы не приносят вреда». Как же она каялась потом, ведь секретное зелье вызвало у инока аллергический шок. Это был классический отек Квинке: шея раздулась, как шар, лицо полыхало красным пожаром, а дыхание пресекалось. Люба срочно вколола иноку супрастин и вызвала «скорую». Было сделано все возможное. А врач, уезжая, сказал удрученно:

— Вчера от отека Квинке умер ребенок. Не смогли мы его спасти и здесь, возможно, уже опоздали.

Иов умирал. И тут Люба, обычно предпочитавшая телевизор молитве, от всего сердца взмолилась Господу: «Иисусе, спаси и исцели Иова!» Всю ночь она плакала перед иконами и уговаривала Господа не забирать инока.

На рассвете Иов очнулся и улыбнулся Любе такой младенчески ясной улыбкой, что у нее дрогнуло сердце.

— Если бы мы с Васенькой тогда поженились, — призналась она потом, — был бы у меня сын в возрасте Иова. Пусть даже, как Иов, с тараканами в голове. А у кого, скажите, их нет?

Болел Иов тяжело и долго. Все даже боялись: вдруг он умрет? Но первой умерла Люба.

В последний раз я видела Любу за неделю до ее смерти. Пришла на горку за грибами, хотя какие грибы при такой засухе?

Люба сидела на своем заветном месте и пыталась открыть бутылку коньяка.

— Хочу напиться, а не могу, — подосадовала она, отшвырнув бутылку в сторону.

— Что празднуем? — спрашиваю.

— Поминки. Васька приходил!

Она зло выругалась по-цыгански и сказала:

— Я двадцать лет ждала этой встречи — хоть увидеться на миг, хоть перемолвиться. А он пришел пьяный, похабный, чужой. Завалил меня на кровать и матюкается: «Че ломаешься, гопота детдомовская? Батя точно сказал — на таких, как ты, не женятся». Оказывается, я набивалась к нему в жены и прикидывалась недотрогой, чтобы его распалить. Бьет меня и зачем-то хвастается, что он еще в школе с Зинкою жил, потом с Катькой и с ее мамой… не могу говорить. Пойду.

Она пошла по тропинке какой-то шаткой походкой и, обернувшись, крикнула на прощанье:

— Эй, писательница, напиши, как одна дура Ваську за Христа принимала и молилась ему: «Ангел мой синеглазый». Ангел с рогами! Господи, как же я все перепутала! Перепутала, перепутала.

В тот же день Любу с инсультом увезли в реанимацию.

* * *

Перед смертью батюшка исповедал и причастил рабу Божию Любовь. Говорили они долго, но о чем — тайна исповеди. На погребении батюшка всплакнул украдкой, а на поминках строго сказал:

— Господь что повелел? «Не сотвори себе кумира». А у нас кумиров не счесть: телевизор ненаглядный с его завирушками или, ах, обожаемый Васька-прохвост. Вот ты, Ираида, о чем думала, когда за пьяницу замуж пошла? Он ни копейки не дал на сына и больного ребенка смертным боем бил.

— Всякий может ошибиться, — поджала губы Ираида. — Вон Люба Ваську-поганца боготворила, хоть и умнее меня была.

Мне захотелось заступиться за Любу, и почему-то вспомнилась история пушкинской Татьяны… Странная, согласитесь, у нее была любовь. Татьяна фактически не знакома с Онегиным, видела его лишь мельком, да и то озабоченного своим пищеварением: «Боюсь: брусничная вода мне б не наделала вреда». Но она пишет незнакомцу:

Ты в сновиденьях мне являлся,

Незримый, ты мне был уж мил,

Твой чудный взгляд меня томил,

В душе твой голос раздавался.

Татьяна ищет Бога, это Его голос она слышит в душе. И каким же жестоким было разочарование, когда она находит в библиотеке Онегина антихристианские книги и однажды видит его во сне в окружении нечистой силы и повелителем в мире зла. «Татьяна — это я», — признавался Пушкин, излагая в сюжете о Татьяне историю своих духовных исканий, где было много обольщений. Но было то чистосердечное стремление к истине, что завершилось предсмертной исповедью с высокими словами о Христе.

Вот и Люба искала Бога. История ее любви — это история того предчувствия юной души, когда она откуда-то знает Незнаемого, слышит Его зов. Она ищет божество среди людей и томится той высокой духовной жаждой, какую не утоляет ничто земное. Нет душе покоя, пока не встретит Христа.

* * *

Перед смертью Люба вызвала нотариуса и завещала иноку Иову свой дом, усадьбу и счет в банке с наказом помогать горемычным. Батюшка во исполнение завещания тут же подселил в усадьбу старушку, которую избивал внук-наркоман. Население приюта потихоньку множилось. А Иов хватался за голову и вспоминал удивляясь: почему у Любы все получалось? И горемычные, хворые, немощные люди как родную любили ее. А у Иова что ни день, то напасть. Вчера ночью опять обмочилась «ничейная» старушка, страдающая циститом. А стиральная машина сломалась, и смены чистого белья нет. Сегодня слегла с радикулитом повариха Ираида, готовить некому. Иов вызвался сам приготовить обед, и у него не только подгорела каша, но и гороховый суп истлел в угольки. Страшнее всего была словоохотливость старух. Им почему-то надо было рассказать Иову, что ночью было совсем плохо, но к утру, слава Богу, прошло.

— Говорильня какая-то, помолиться некогда! — сетовал инок.

— Выслушай их. Там ведь горя вагон! — отвечал ему батюшка. — В монашестве главное — самоотречение.

Иов учился самоотречению. Точнее, Господь учил его, погрузив в то море забот, когда уже не до себя и смиряется в напастях горделивое я.

Слава Богу, что помогал Игорь, сын Веры Игнатьевны. Он привозил из города продукты, лекарства и памперсы для бабушки с циститом. Игорь тут же починил стиральную машину: «Нет проблем», — говорит. А еще он возил старушек по святым местам.

Однажды он привез их на экскурсию в Оптину пустынь. Старушки гуськом потянулись за экскурсоводом, а инок Иов сидел на скамейке у храма, грелся на солнышке и блаженствовал.

— А я маму к себе перевез, — сообщил он радостно. — Она память потеряла, совсем беспомощная уже. А меня мама помнит и зовет прежним именем: «Петенька милый, хороший мой Петенька».

А еще мама помнила, как бабушка водила ее, маленькую, за ручку в храм. Мама впала в детство, но в православное детство.

— Мама меня любит, — сказал застенчиво Иов. Прибежал Ванечка, улыбнулся иноку, а тот обнял его.

— Я долго думал, — сказал Иов серьезно, — и понял: в мире еще так много любви, что антихрист не пробьется через этот заслон.

На том и закончим нашу историю, потому что мама любит сына. Иов любит Ванечку, а жизнерадостный Игорь любит всех. И пока жива в людях любовь, утверждает Иов, антихрист не пройдет. Так-то!

Новый год, Рождество и катамаран

Как хорошо, что мы православные и не надо праздновать Новый год! — с нарочитой бодростью заявляет Татьяна и добавляет сникнув: — Только кушать хочется, а?

Татьяну тянет на разговоры… Но мы молча возвращаемся домой из Оптиной пустыни, переживая странное чувство: сегодня 31 декабря, а ночь воистину новогодняя — ярко сияют над головою звезды и искрится под звездами снег. Через два часа куранты пробьют двенадцать. И чем ближе к заветному часу, тем больше смущается бедное сердце: как так — не праздновать Новый год?

В монастыре такого смущения не было. После всенощной схиигумен Илий сказал в проповеди, что, конечно, наш праздник — Рождество. Но сегодня у нас в Отечестве отмечают Новый год, а мы тоже граждане нашего Отечества. И старец предложил желающим остаться на молебен.

Остались все. В церкви полутемно, по-новогоднему мерцают разноцветные огоньки лампад. Схиигумен кладет земные поклоны, испрашивая мир и благоденствие богохранимой стране нашей России, а следом за ним склоняется в земном поклоне вся церковь. Возглас, поклон, много поклонов. И сладко было молиться о нашем Отечестве и соотечественниках, ибо сердце таяло от любви.

Хорошо было в монастыре. Но чем ближе к дому, тем ощутимей стихия новогоднего праздника. Небо взрывается залпами салюта, бегают дети с бенгальскими огнями, а возле дома меня поджидает соседка Клава:

— Наконец-то явилась! Идем ко мне. Шашлыков наготовила, а для кого? Молодые ушли в свою компанию, а дед включил телевизор и храпит.

Шашлыки — это вкусно, а нельзя — пост.

— М-да, пост, — вздыхает Клава. — Тогда давай песни играть.

И Клава звонко дробит каблуками, выкрикивая частушку:

Я работала в колхозе,

Заработала пятак.

Мине глаз один закроют,

А второй оставят так.

Пятак — это про то, что усопшим, по местному обычаю, закрывают глаза, положив на веки два пятака. Но много ли заработаешь в колхозе? А Клава уже затягивает новую частушку, вызывая меня на перепляс. Клаве хочется праздника, а праздника нет. Вот и соседка зачем-то постится, вместо того чтобы петь и плясать.

— Знаешь, Нин, чему я завидую? — говорит она грустно. — Вот вы, богомолы, все вместе и дружные. А я сорок лет живу в этой деревне, и ни одной подруженьки нет.

Не только Клава, но и все деревенские нас зовут именно так — богомолы. Присматриваются и дивятся — инопланетяне. Вот и сегодня богомолы учудили: все празднуют Новый год, а у них пост. Впрочем, чудаками нас считают не только деревенские. Помню, как позвонила моя однокурсница и посмеиваясь сообщила:

— Знаешь, что Сашка Морозов учудил? Продал свой ресторан, отдал деньги беженцам и теперь работает за три копейки псаломщиком в церкви. Нет, ты видела таких идиотов?

Видела — в зеркале и среди друзей. Но, вопреки утешительному для атеистов мифу, будто к Богу приходят одни убогие неудачники, среди моих православных знакомых несостоявшихся людей практически нет. Почти все с высшим образованием и чего-то достигли в своей профессии. Иные даже весьма преуспели в делах. А только помню горькие слова моего друга-доцента, сказанные им после защиты диссертации и назначения на руководящий пост:

— Вот карабкаешься всю жизнь на высокую гору, а достигнешь вершины, и хочется ткнуться лицом в асфальт, чтобы больше уже не вставать.

На языке психологии это называется синдромом успеха: цель достигнута, а радости нет. Успех — это смерть той мечты и надежды, когда так верилось и мечталось: вот добьешься земного благополучия — преобразится вся твоя жизнь. А преображения не состоялось. И как же тоскует душа без Бога, даже если не знает Его!

Словом, есть эта оборотная сторона успеха — крах иллюзий и то тяжкое чувство опустошенности, когда кто-то пускает себе пулю в лоб, как это сделал знаменитый писатель Хемингуэй. А кто-то уподобляется евангельскому купцу, который, нашедши одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее.

Ради этой Драгоценной Жемчужины, Господа нашего Иисуса Христа, совсем не жаль оставить московскую квартиру, поселившись в кособокой избушке у монастыря. Трудностей в деревенской жизни было с избытком — убогий сельмаг с пустыми полками, а на улице непролазная грязь. Но мы часто говорили в те годы:

— Какие же мы счастливые, что живем здесь!

Некоторое представление об этой жизни, возможно, даст такой эпизод.

В 1988 году Оптину пустынь еще только начинали восстанавливать из руин. Размещать паломников было негде, и богомолы, купившие дома возле Оптиной, несли послушание странноприимства. Делалось это просто — в монастыре давали адрес и объясняли, что ключ от дома лежит под ковриком на крыльце. Заходи и селись. Так вот, однажды в доме инженера Михаила Бойчука, ныне иеромонаха Марка, поселились в его отсутствие молодые паломники. И так им понравилась наша Оптина, что они решили остаться здесь на все лето, а возможно, и на всю жизнь. В общем, хозяйничают они в доме, достают из погреба и варят картошку, а также привечают вернувшегося из поездки Мишу, принимая его за одного из гостей:

— Ты чего, брат, такой застенчивый? Давай-ка садись с нами обедать. Только учти, брат, у нас послушание — после обеда вымоешь посуду и подметешь пол.

Некоторое время Миша жил в послушании у своих гостей, а потом, не выдержав, спросил у меня:

— Вы не знаете случайно, что за люди живут у меня?

— Миша, — говорю, — вы же хозяин дома. Разве трудно спросить?

— Спросить-то нетрудно, а только совестно.

А чтобы понять, почему совестно, надо прежде понять самое главное — для нас, новокрещенных, недавних язычников, первый век христианства был роднее и ближе нынешнего. Это нам говорил Христос: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Дух захватывало от любви, и хотелось жить именно так, как жили первые христиане: «Никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». И еще: «Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду».

Правда, батюшки пресекали попытки продать квартиру или иное имение, называя это состоянием прелести. А только мучила совесть: ну какой же ты христианин, если у тебя стол ломится от снеди, а рядом голодает многодетная семья? И как можно вопрошать с высокомерием собственника: это кто там поселился в МОЕМ доме и ест МОЮ картошку? Ведь у первых христиан все было общее. Вот и старались следовать заповедям любви, понимая, что все иное — ложь пред Богом.

Оптина в ту новоначальную пору была неприглядной на вид: единственный еще не восстановленный полностью храм, а вокруг — руины и мерзость запустения. Но сердца горели любовью к Богу и любовь притягивала к монастырю даже неверующих людей. Помню, как на восстановлении храма работал полковник из спецназа. Каким ветром его занесло сюда, непонятно, ибо полковник сразу же заявил, что он коммунист и в Божественное не верит. Тем не менее он усердно и бесплатно работал на стройке, а уезжая благодарил:

— Хоть с порядочными людьми пообщался. А то ведь не жизнь, а тоска собачья: армию унижают и уничтожают, а Россию грабят по-черному. Спасибо. Совесть России еще жива.

Монастырь по своем)' составу был скорее интернациональным. Но даже на фоне этого интернационала выделялся молодой американец Джон. Он, как и полковник, был далек от Православия. А привела его в монастырь великая американская мечта: мол, Америка, образец совершенства, просто обязана объять своей заботой весь мир и помочь отсталым туземцам Африки и России. Так в монастыре появился мечтатель Джон, представ перед нами в белоснежных одеждах и благоухая таким замечательным американским парфюмом, что пробегавший мимо деревенский пес остановился и замер от изумления. Однако кто к нам с парфюмом придет, тот без парфюма и останется. В первый же банный день Джон обнаружил, что в общежительном монастыре его шампуни и прочие средства для мытья тут же пошли по рукам. Кстати, Джону понравилось, что в монастыре все общее, ибо и ему перепадало от российских щедрот. Что же касается белоснежных одежд мечтателя, то они вскоре так пообтрепались и загрязнились на стройке, что даже после стирки напоминали наряд бомжа. Джон поневоле преобразился и стал похож на рязанского колхозника — курносый, круглолицый, при этом в телогрейке и кирзовых сапогах. Так в ту пору одевались все оптинцы. Правда, у архимандрита кроме рабочей телогрейки была еще телогрейка «парадная» — для встречи высоких гостей.

Так вот, однажды ночью Джон перебудил весь монастырь. Бегал по кельям, стучал в двери и кричал, захлебываясь от восторга:

— Слушайте, слушайте, я православный!

Русского языка Джон не понимал, а потому пререкались с ним по-английски:

— Джон, тут все православные. Кончай орать!

Джон после этого крестился и, не понимая по-русски, исповедовался у батюшек, владеющих английским. Он навсегда остался в России и теперь иногда привозит в монастырь своих уже почти русских детей.

Кстати, людей со знанием иностранного языка в Оптиной было немало. В ту пору даже шутили, что в монастырь набирают уборщиц с образованием не ниже иняза. Во всяком случае, картина была такая: в храме моют полы тетки самого затрапезного вида, но вот появляются иностранцы, и уборщицы отвечают на их вопросы по-гречески, по-испански, по-английски, по-итальянски.

В монастыре о прошлом не спрашивают. И кто есть кто, узнавалось случайно. Однажды заезжие тележурналисты рассказали, что комендант монастыря Олег Гаджикасимов, позже монах Силуан, был у них большим начальником на Гостелерадио, а также членом Союза писателей. Я тоже числилась в Союзе писателей и при встрече сказала коменданту:

— Олег, оказывается, мы с вами коллеги.

— Да, я тоже был дурак, — ответил он.

А вот еще загадка. Приехала в монастырь корреспондентка газеты «Коммерсантъ» и сообщила, что в Оптиной пустыни постригся в монахи бывший владелец нефтяной компании. Корреспондентке дали задание написать о том, как сломался этот сильный человек и с горя или от несчастной любви ушел в монастырь. Выслушали мы этот рассказ с недоумением.

Во-первых, сломленный человек в монастыре не удержится — здесь такая нагрузка, что надо обладать немалым духовным мужеством, чтобы понести этот монашеский крест. А во-вторых, никто не знал, есть среди нас бывшие владельцы нефтяных компаний или нет. Да и кому это интересно? Вот так и жили, отметая как сор соблазны мира, чтобы приобрести Христа.

* * *

Рассказать о духовной жизни тех первых лет почти невозможно. Тут тайна благодати, невыразимая в словах. А потому обозначу лишь внешние вехи — первый Новый год и первое Рождество в Оптиной.

Честно говоря, мы не то чтобы собирались или не собирались отмечать Новый год, но как-то было не до того. Шел строгий пост с долгими монастырскими службами. Питались скудно, вставали рано и уже в пятом часу утра шли на полунощницу. Земля еще спит, все тонет во мраке. Только вечные звезды на небе и «волсви со звездою путешествуют». Ноги шли в монастырь, а душа в Вифлеем, где в хлеву, в нищете, в бесприютности предстояло родиться Христу. Младенца уже ищут, чтобы убить Его. Душа сострадала скорбям Божией Матери, и вспоминалось из Гумилева:

Пусть плохо мне приходится,

Было хуже Богу моему,

И больнее было Богородице.

В голове не укладывалось: как можно устроить пирушку на самой строгой неделе поста? И Новый год обрушился на нас, как дефолт.

На улице пляшут, поют и дерутся, а соседи стучат в окна, зазывая на пироги. Усидеть дома невозможно, и мы по какому-то инстинкту собираемся всей нашей православной общиной в доме у Миши. Татьяна предлагает поужинать вместе, раскладывая по тарелкам перловую кашу без масла. Глаза бы не глядели на эту «перлу»! Нет, до этого ели охотно и совсем не тяготились постом. Но сегодня в деревне праздник и так упоительно пахнет шашлыком и пирогами, что вот искушение — пировать хочется.

— Ничего, на Рождество вкусненького поедим, — говорит Татьяна.

— Тань, а откуда возьмется вкусненькое? — философски замечает Слон, он же раб Божий Вячеслав. — Денег нет, есть только картошка. И перед Рождеством Нина Александровна построит нас в две шеренги, заставит начистить два ведра картошки, и вспомним мы нашу родную армию и очень родного товарища сержанта.

«Сержант» — это я. Я старше этой беспечной молодежи и привыкла готовить для семьи. Но где же наготовить одной на такую ораву? Вот и построю их перед праздником как миленьких, и Слон у меня будет чистить картошку и раскатывать тесто на пироги. А за «сержанта» насмешник ответит.

— Слоник, — говорю я вкрадчиво, — рассказать, как ты печку топил?

Дело было так. Наша община арендовала в деревне дом, поселив в нем молодых паломниц. А паломницы прехорошенькие, Слону любопытно. Вот и красуется он перед ними этаким павлином, предлагая протопить печь.

— Ты умеешь топить? — спрашиваю его.

— Да, мой генерал.

А потом из распахнутых окон дома повалил такой черный густой дым, что в деревне всполошились — пожар. Это Слон топил печь с закрытой заслонкой и при этом запихивал дрова в поддувало. Горожане в деревне — почти инопланетяне. Правда, вскоре научились топить. И все-таки Слоник — наш общий любимец. Он большой и добрый, а потому — Слон. Он пришел в монастырь с компанией хиппи и был похож на индейца — длинные черные волосы, перетянутые алой банданкой, в ухе серьга и множество украшений в виде фенечек, бронзулеток и бус. По поводу недостойного внешнего вида Слону регулярно читали мораль. Но кто же в юности внемлет моралистам? И кто еще в детстве не сделал выбор, полюбив веселого Тома Сойера, а не примерного мальчика Сида, скучного и гнусного, как смертный грех? Но однажды наш «индеец» попался на глаза молодой игуменье из подмосковного монастыря Ксении, действовавшей явно по методу Тома Сойера.

— Махнемся не глядя? — предложила она «индейцу».

— Махнемся! — с восторгом согласился тот.

А игуменья «цап-цап» — и «сцапала» (это Слон так рассказывал) всю индейскую бижутерию Вячеслава, вручив взамен четки, молитвослов и скуфью. В этой скуфейке он звонил потом на колокольне городского храма, работая там звонарем. И все-таки батюшке приходилось присматривать, чтобы звонарь не катался по перилам, как школьник, и не учил прихожанок танцевать стэп.

Слон — это бьющая через край радость, и ему необходимо во что-то играть. Вот и сейчас он играет в официанта, принимающего заказы к рождественскому столу:

— Тэк-с, что будем заказывать?

— Мне осетрину холодного копчения и сыр Дорблю.

— Цыплята табака, а на десерт торт «Прага».

— А в Варшаве мы ели такие пирожные, просто тают во рту. Пожалуйста, доставьте пирожных из Польши.

Молодежь веселится, предаваясь виртуальным гастрономическим утехам. А у меня полжизни прошло в очередях, и оживает в памяти былое. Перед Новым годом в магазинах всегда «выбрасывали» дефицит и начиналась напряженная битва за него. В этой битве намнут бока, зато удавалось добыть мандарины, шпроты и даже шампанское. С шампанским мне однажды повезло. Зашла в магазин, а там объявление: «Шампанского нет». И тут крик с улицы: завезли шампанское! Толпа притискивает меня к прилавку, давит, плющит, но я первая в этой битве, первая!

А потом мы волнуемся, встречая Новый год:

— Скорей, скорей открывайте шампанское! Сейчас двенадцать пробьет! С Новым годом и с новым счастьем!

Душа обмирает в этот миг и верует: завтра начнется новая, светлая жизнь и мы будем счастливы, будем. А назавтра наступает серенькое утро с грязной посудой на столе и окурками в салате оливье.

— Нина Александровна, — выводит меня из наваждения голос Слоника, — а вы что заказываете на Рождество?

— Шампанское!

А потом была эта радостная, долгожданная рождественская ночь. Храм переполнен, и батюшка успевает предупредить на ходу, что паломников сегодня необычайно много и надо как-то разместить их в наших домах. В общем, возвращаемся с ночной литургии уже с толпой паломников, и все поют: «Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит; Ангели с пастырьми славословят…» А душа воистину славословит Бога, и мы идем среди ночи ликующей толпой.

В доме Миши уже накрыты столы. Главное блюдо, конечно, картошка, но уже со сметаной и с молоком. Я разогреваю на кухне пироги и слышу, как в комнате заходится от смеха Слоник. Оказывается, паломники доставили к рождественскому столу все то, что мы заказывали в новогоднюю ночь: балык осетрины холодного копчения, сыр Дорблю, торт «Прага» и гору цыплят табака. А еще — польские студенты привезли из Варшавы пирожные, и они действительно тают во рту.

Вячеслав, он же Слон, торжествует, но при этом поддразнивает меня:

— Некачественно вы ко мне относитесь, некачественно. Смотрите сами — все заказы выполнены. А где шампанское для сержанта? Тю-тю!

Но тут в дверях появляется будущая инокиня Нектария с двумя бутылками шампанского в руках:

— Родные мои, я не могла не приехать. Я люблю вас. Ура!

«Душа до старости лет в цыплячьем пуху», — говаривал, бывало, покойный писатель Виктор Астафьев. А для Господа мы — малые дети, и, совсем как в детстве на елке, Он одарил нас подарками на Рождество. А даровано было так много, что уже совестилась душа: Господи, мы же грешники, а Ты утешаешь и милуешь нас.

Молиться было страшно и стыдно. Господь был рядом и настолько близко, что слышал каждый вздох или мысль. Вот едва успела подумать: «Господи, дров на зиму нет», — как тут же стучится тракторист в окошко:

— Хозяйка, дрова привез. Задешево отдам. Возьмешь?

Позже такого не было, а тогда молились и изумлялись: чего ни попросишь, все дает Господь. Правда, просили не луну с неба, а что-то обычное вроде дров. И все-таки чудеса становились привычными, рождая горделивое чувство: вот как сильна наша молитва, если слышит ее Господь. Во всяком случае, именно в таком духе наставлял паломниц один недавно постриженный инок:

— Каждое дело надо сначала промолитвить, и тогда все будет тип-топ.

А через год этот инок уходил из монастыря.

— Ноги моей больше в монастыре не будет, — говорил он, швыряя в чемодан вещи. — Как я раньше молился, как я молился! В миру моя молитва до Неба шла, а теперь потеряно все.

Мы сокрушались, уговаривая инока одуматься, а он лишь рассказывал опять и опять, каким великим молитвенником был прежде. И когда он в очередной раз завел рассказ о великом молитвеннике, я, не выдержав, заявила, что мой сын в таком случае — великий мореход, поскольку стал чемпионом в гонках на катамаране.

— При чем здесь катамаран? — удивился инок.

А при том, что мой сын не умеет управлять катамараном. Он яхтсмен, а катамаран и яхта — две большие разницы, как говорят в Одессе. Но перед самым стартом обнаружилось, что в программу регаты включены гонки на катамаранах. И тренеру пригрозили, что их яхт-клуб снимут с соревнований, если они не выставят команду по классу «катамаран». Тогда тренер спешно посадил на катамаран моего сына с товарищем, сказав новичкам:

— Главное, не свалитесь за борт и хоть на четвереньках, а доползите до финиша.

Говорят, при хорошем ветре катамаран развивает скорость до ста километров в час. Но на старте было затишье, хотя надвигалась гроза. А потом задул такой штормовой ветер, что угрожающе затрещали крепления и хлестко защелкали паруса. Опытные спортсмены противостояли шторму, меняли паруса, лавировали, откренивались. А двое неумех сидели на своем катамаране, как собаки на заборе, и не знали что делать. Нет, они попытались управлять катамараном, но по неопытности едва не опрокинулись. И тогда они сосредоточились на главной задаче — не свалиться за борт на опасно кренящемся судне. И пока другие команды демонстрировали мастерство, неуправляемый катамаран на бешеной скорости примчался к финишу и сыну вручили диплом чемпиона и медаль.

Когда я повесила этот диплом на стенку, сын снял его и сказал: «Мам, какой же я победитель? Победил ветер, это ветер нас нес».

Вот так же и нас в ту счастливую пору нес ветер Божией благодати, а мы приписывали эту силу себе. Мы наивно полагали, что умеем молиться. А теперь, уже годы спустя, я прошу схиигумена Илия:

— Батюшка, научите меня молиться.

— Ну, это сразу не бывает, — отвечает старец. — Помнишь, как Господь исцелил слепого? Сначала Он вывел его из мира, за пределы селенья. И слепой не сразу прозрел. Сперва он видел неясные пятна и людей в виде движущихся деревьев. Душа исцеляется, пойми, постепенно. Разве можно сразу духовно прозреть?

Правда, когда я обратилась с такой же просьбой к архимандриту Иоанну (Крестьянкину), он ответил гораздо резче, сказав, что иные, едва лишь взрыхлят грядку, сразу ждут урожая, то есть дара молитвы и высокого духовного бесстрастия, почти недостижимого в наши дни.

* * *

Давно уже нет нашей общины, но интересны судьбы людей.

Кто-то стал иеромонахом, кто-то иеродиаконом, а большинство — простые монахи и иноки. Иные же избрали путь семейной жизни и теперь воспитывают в вере своих детей. Оптину пустынь все помнят и любят, а при случае бывают здесь. Словом, иногда мы снова собираемся вместе и радуясь вспоминаем те времена, когда было бедно и трудно, но ликовала душа о Господе, так щедро одарявшем нас, наивных духовных младенцев.

— Благодать была такая, что жили, как в раю, — вздыхает многозаботливый семейный человек Вячеслав, а в прошлом беспечный Слон.

— Хочется в рай, да грехи не пускают, — вторит ему Вадим. — А помните, что отец Василий говорил про рай?

Был такой разговор — про рай. Начал его бывший наркоман, уверявший, что во время приема наркотиков он сподобился видения рая.

— А уж я каких райских видений сподоблялся, когда пребывал в состоянии прелести! — засмеялся молодой послушник.

А иеромонах Василий (Росляков) сказал:

— В рай ведь можно попасть воровски, украдкой, как подсматривают через забор. Душа еще уязвлена грехами и не готова для рая, но подсмотрит она неземное что-то и уже не хочет жить на земле.

Так вот, еще о судьбах людей. Были в нашей общине и те, кто, пережив благодать в начале пути, отошли потом от Церкви или почти отошли. В храм они ходят редко и так томятся в нем, что вскоре покидают службу, обличая «безблагодатную» Церковь. А вот во времена общины была благодать, и как же окрылял этот дух любви!

— Почему не стало любви? — нападает на меня такая обличительница.

— Потому что любовь — дар Духа Святого. А разве мы способны, как святые, подвизаться до крови: «Даждь кровь и прими Дух»?

Честно говоря, я плохо понимаю таких людей, кажется, навсегда застрявших в том детстве. От жизни ждут только радостей, а Православие приемлют лишь как зону комфорта, где одна благодать и нет изнурительной борьбы со страстями и скорбей на пути ко спасению. Люди, страдающие таким инфантилизмом, как правило, глубоко несчастны, и батюшка говорит, что надо молиться за них. Но молиться по-настоящему я до сих пор не умею, а потому и рассказываю таким обличителям историю про катамаран, хотя это мало кого убеждает.

Идеи литовского олигарха

«Дьявол — обезьяна Бога», — писал священномученик Ириней Лионский, поясняя, что лукавый в силу творческого бессилия не способен созидать свое, а потому искажает сотворенное Богом и старается пристроить возле церкви свою нечестивую «часовенку».

Вот и на Красной площади в Москве близ величественного собора Василия Блаженного есть такая «часовенка» — Мавзолей с трупом Ленина. В православных храмах есть мощи святых, и здесь тоже «мощи» — нарумяненная мумия «святого» вождя революции. Советских школьников в обязательном порядке водили в Мавзолей, а после поклонения мумии они должны были написать сочинение о величии вождя революции и воспеть его: «Ленин всегда живой, Ленин всегда со мной…» Но дети есть дети. И один простодушный ребенок написал в сочинении: «Ленин лежал в гробу, как пластмассовый». Сочинение сочли идеологической диверсией, и «диверсанту» крепко влетело сначала на педсовете, а потом дома. Словом, нас с детства учили врать.

Ленин был самым великим «святым» Страны Советов. Но кроме него были «святые подвижники» — у каждого поколения свои, но непременно окруженные тем ореолом святости, когда их неустанно величали в газетах и журналах, шло всенародное прославление, а гражданам вменялось в обязанность подражать им. Таким было когда-то движение стахановцев, названное так в честь шахтера Алексея Стаханова, выполнившего за смену четырнадцать рабочих норм. Позже было движение гагановцев — это в честь героини тех лет Валентины Гагановой, которая добровольно перешла в отстающую бригаду и вывела ее в передовые. В народе тогда пели частушку:

Брошу я хорошего,

Выйду за поганого.

Пусть все люди думают,

Будто я Гаганова.

В добровольно-принудительном порядке в вагановском движении участвовали все — рабочие, колхозники и даже школьники. В нашем классе на роль гагановки выдвинули робкую отличницу, обязав ее подтянуть и перевоспитать злостного хулигана и двоечника Погосова. Перевоспитание завершилось тем, что хулиган научил отличницу курить, а потом они целовались в зарослях сирени.

Уточню сразу: я с большим уважением отношусь к Алексею Стаханову и Валентине Гагановой. Самоотверженные были труженики. Речь идет лишь о том феномене, когда во времена тотального атеизма советская власть облекала свои начинания в форму некой религии без Бога, внушая людям веру, что именно так можно построить на земле рай, то есть коммунизм. Вот и расскажу об опыте построения коммунизма в одном отдельно взятом литовском селе.

Знакомство с этим опытом состоялось так. Однажды по случаю очередного юбилея делегацию московских писателей и журналистов отправили в Литву, а там нам предложили ознакомиться с передовыми достижениями народного хозяйства. Короче, привезли нас в передовое село. Мои спутники, люди бывалые, сразу же устремились к конечной точке маршрута — в банкетный зал, где уже были накрыты столы с изысканными литовскими ликерами. Мне же, как человеку непьющему и ничего не понимающему в ликерах, было рекомендовано ознакомиться с достижениями.

Зрелище, признаюсь, было любопытное. Вместо привычной деревни — коттеджный поселок, где у каждой семьи свой двухэтажный особняк с городскими удобствами: ванная, туалет, газ, телефон и централизованное отопление из общей котельной. К сожалению, рождаемость в Литве низкая, семьи немногочисленны. А потому предполагалось, что столь благодатные жилищные условия породят и ту благодать, когда в каждом особняке будет семеро по лавкам. Прогнозы были самые радужные, но рождаемость еще больше пошла на спад.

Возле особняков были лишь узкие полоски земли, на которых росли цветы. И было что-то чужеродное в этой урбанизированной деревне, где возле домов нет огородов. Нет хлева, где, пережевывая сено, шумно вздыхает корова, а в курятнике клекочут куры.

— А зачем? — сказал сопровождавший меня парторг. — У нас как при коммунизме: все бесплатно.

Оказывается, они действительно жили как при коммунизме. И зачем ходить за коровой и горбатиться в огороде, если можно подать заявку и вам бесплатно привезут на дом все необходимое: картошку, морковку, молоко или яйца.

— У людей должен быть тосуг, — важно сказал парторг, выговаривая «д» как «т».

— А что делают, — интересуюсь, — люди на досуге?

— Пьют, — засмеялся он. — Владас звонит Петрасу и говорит: «Что ты делаешь?» — «Пью». — «И я пью. Давай выпьем вместе».

— Совсем спиваются мужики, — вмешалась в наш разговор бабуля, долго жившая в России и хорошо говорившая по-русски. — И без коровки стало скучно жить. Раньше придешь в хлев расстроенная, а она дышит теплом тебе в ухо и слезы слизывает со щек. Очень ласковая у меня была коровка, а теперь я без ласки живу.

— Вам давно пора пообедать, — настоятельно порекомендовал парторг.

И вдруг я почувствовала, что ему до смерти надоело рассказывать байки про коммунистический рай. Мы взглянули друг на друга, улыбнулись и поняли без слов: по отношению к коммунизму мы одного поля ягоды. И что поделаешь, если советская власть устроила на литовской земле «витрину коммунизма» для Запада и вбухивает в эту показуху миллионы рублей? Знакомиться дальше с показухой как-то расхотелось, и мы решили ограничиться посещением музея старого быта.

Это был даже не музей, но усадьба 40-х годов XX века, сохраненная в том первозданном виде, что даже казалось — хозяева все еще живут здесь или вышли отсюда на минуточку. Солнце золотило массивные бревна старинного дома, построенного прочно и на века.

Дом осеняли зеленые кроны дубов, могучих, столетних и таких величественных, что вдруг вспомнились чьи-то слова: «Высокие деревья, как молитвы». Это была та Литва, в которую я влюбилась с первого взгляда. А в доме, казалось, продолжалась жизнь. На громоздком деревянном ткацком станке хозяйка ткала еще совсем недавно это толстое серое сукно, колючее на ощупь. Возле корыта с бельем — глиняный горшок с золой и мыльником (это трава такая). Мыло, оказывается, было слишком дорогим, и стирали такой вот смесью. На каганце лучина для освещения дома. Но больше всего меня поразили самодельные спички. Да каким же надо обладать терпением, чтобы вытесать из дерева эти тонкие палочки! Уму непостижимо — на спичках экономят!

— Хозяин усадьбы был бедным человеком? — спрашиваю парторга.

— Это Йонас был бедным? — усмехнулся он. — Богаче Йонаса никого в округе не было. Олигарх был по-нынешнему. А потом пришла советская власть и, как это сказать по-русски, взяли кота за ворота — и в тюрьму. Долго сидел, но вернулся довольным.

— Как довольным?

— А вы сами с ним поговорите. Он рядом живет.

Вот и не знаю, как рассказать о человеке, который вернулся из лагерей не то чтобы довольным, но благодарным жизни за ее уроки. Однако по порядку.

Йонас очень обрадовался, когда парторг представил меня как писателя из Москвы, и тут же извлек из сундука полсотни или больше толстых тетрадей, исписанных таким мелким-премелким почерком, что стало понятно: экономил бумагу.

— Я тоже пишу, — сказал он взволнованно. — Тут вся моя жизнь.

Парторг сразу заскучал при виде тетрадок и заторопился к гостям.

— Назовите любой год и любую дату, — торжественно объявил Йонас, — и я вам зачитаю, как прошел этот день.

Я называла наугад годы и даты, а Йонас зачитывал летопись своей жизни: «15 мая. Восход солнца в 4:47». Это была удручающе однообразная летопись, где менялись дни и годы, время восхода и захода солнца, но неизменным оставалось одно — Йонас спал не больше четырех часов в сутки, а остальное время неистово работал во исполнение любимого завета протестантов: «Трудолюбивые приобретают богатство».

— Говорят, вы были самым богатым человеком в округе и некоторые даже завидовали вам? — спрашиваю Йонаса.

— Да, мне многие завидовали, — сказал он, приосанясь. — У меня был железный плуг, а не деревянная мотыга, как у прочих. Я имел вторые штаны — настоящие, из магазина, а не эти колючие, из самодельного сукна. И в кирху я приходил в сапогах. О, все оглядывались: «Он в сапогах!»

Правда, в кирху, признался Йонас, он шел сначала босиком: берег сапоги. И только неподалеку от кирхи, вымыв ноги в ручье, надевал свою драгоценную обувь.

Миф о богатой Литве, которую потом разорила Москва, рушился на глазах. Позже я специально поинтересовалась статистикой: 80% населения довоенной Литвы были заняты в сельском хозяйстве, из них только 2% имели кожаную обувь, а остальные ходили в деревянных башмаках. Вот цены тех лет в переводе на натуральные продукты: один костюм — 3000 литров молока или 16700 яиц. Одно платье — 15 кур или 10-15 килограммов сливочного масла.

— Я так хотел купить велосипед, — вдруг как-то по-детски жалобно сказал Йонас, — но за него надо было отдать пять коров! Разве можно себе такое позволить?

На условия жизни в лагере он не жаловался, привыкнув еще на воле вставать раньше, чем зэки, спать меньше заключенных, а работать он умел и любил.

Наконец, в лагере, как считал Йонас, ему повезло: он работал на огородах при зоне. Когда-то единственный во всей округе он выписывал сельскохозяйственный журнал, знал в теории новинки сельхозтехники и передовые приемы агротехники. Как он мечтал воплотить это на практике! Но удалось купить лишь железный плуг. Зато в зоне он развернулся и выращивал такие рекордно высокие урожаи, что начальство удивлялось неистовому литовцу, готовому работать даже при луне. Йонаса поощряли, разрешая ему посещать лагерную библиотеку.

— Я всегда хотел учиться, хотел читать! — восклицал он. — Я читал в лагере. Я читаю сейчас!

Йонас торопливо доставал из сундука подшивки каких-то старых журналов, учебники и среди них учебник «Астрономия».

— Я думал всю жизнь, — продолжал он, — и понял: главное зло — это богатство и зависть, самая черпая зависть, если у кого-то чуть-чуть больше вещей. Я знаю, как правильно устроить жизнь. Запишите, пожалуйста. У меня все продумано.

В изложении Йонаса план переустройства мира выглядел так. У всех людей должна быть одинаковая одежда и одинаковая еда. Ничего лишнего, чтобы не было зависти! Тогда наука и ученые будут править миром, а люди станут ходить в библиотеки и читать книги.

— Простите, но все это похоже на зону, правда, без колючей проволоки, — возразила я Ионасу.

— А знаете, что страшнее зоны? — горько сказал он. — Это когда человек экономит на спичках и гробит жизнь ради вторых штанов. Правильно меня посадили, правильно. Таких сумасшедших надо сажать!

На том мы и расстались. Вернулась я в банкетный зал как раз в то время, когда здесь, как во всяком приличном застолье, решали судьбы мира.

— У нас в центре России сёла без газа, а у вас к любой деревушке подведен газ. На чьи денежки, а? — наседал на парторга маститый писатель.

— Сама даете, как тураки, — отбивался парторг. — Нет, дурнее русских только мы, литовцы!

Закончились пререкания тем, что двое спорщиков обнялись и дружно исполнили русскую песню «Катюша».

* * *

С годами многое забывается. А недавно я снова вспомнила Йонаса, прочитав пророчество преподобного Серафима Вырицкого: «Придет время, когда не гонения, а деньги и прелести мира сего отвратят людей от Бога и погибнет куда больше душ, чем во времена открытого богоборчества».

Правда, мера богатства у каждого своя. По-настоящему богатых людей на планете не так много, и даже знаменитый список «Форбса» вполне исчерпаем. Основное население земли — люди среднего достатка. И однажды американские социологи провели эксперимент среди клерков среднего класса, подразделявшихся в свою очередь на клерков старших и младших. У старших были телефоны с особой кнопочкой-пупочкой, вешалки для одежды особенной формы и еще какие-то специальные мелочи, позволяющие им чувствовать себя своего рода «майорами» и «генералами» среди серого офисного планктона. И вот приходят однажды старшие клерки на работу, а у них обычные телефоны и вешалки, как у младших клерков. В деловом и в материальном плане этих людей никак не утеснили, но с них, если так можно выразиться, сорвали погоны офисного генералитета. Кому-то стало дурно, кто-то в панике пил валерьянку, а одного клерка в тяжелом состоянии увезли в реанимацию.

В том-то, вероятно, и заключается главная трагедия богоборчества, что здесь ничтожное превращается в великое и люди веруют в значимость престижной тряпки, телефона с особой пупочкой или такой вешалки, какой нет у «серых» людей.

Р.S. На днях увидела по Интернету видео, где шоумен читал похабные издевательские стихи про Ленина, а зал гоготал. Так вот еще раз о Мавзолее: раньше сюда приходили ветераны, по-своему любившие Ленина, а теперь приходят в основном «гогочущие». Можно любить или ненавидеть Ленина, но издеваться над покойным не в чести на Руси. Пора похоронить покойника. Давно пора.

Дребязги

Польское слово «дребязги», в переводе «мелочи», врезалось мне в память мгновенно во время налета польских таможенников на наш переполненный до отказа общий вагон. Разумеется, это был не налет, но таможенный досмотр с обязательной проверкой: а не вывозят ли господа из Польши вещи, не указанные в налоговой декларации? Тем не менее все происходило в форме погрома. Сначала погранцы с автоматами ногой распахнули дверь, а потом принялись пинать чемоданы, вышвыривая из них вещи. В воздухе замелькали упаковки колготок, футболок, шарфиков под многоголосый вопль пассажиров:

— Пан, то дребязги!

Оказывается, дребязги, то есть мелочи, не облагаются налогом, а везли чемоданами именно их.

Закончилось все очень быстро и мирно. Владелец чемодана с дребязгами (триста пар колготок) тут же собрал дань с пассажиров, а таможенники поблагодарили и элегантно отдали честь.

Моим соседом по вагону был профессор-лингвист, владеющий многими европейскими языками и отчасти русским.

— Мы шпекулянты и едем на базар в Вену, — пояснил он. — Сейчас многие интеллигентные люди имеют свой маленький бизнес, потому что зарплата ученого — пшик.

Прощаясь, профессор сказал:

— Я ученый, а трачу время на дребязги! Но то, пани, жизнь. Реальная жизнь.

Вот и моя жизнь — как чемодан с дребязгами. Вроде мелочи, но иные истории почему-то помнятся годами, а потому расскажу о них.

Про муравья

Стоят два маленьких братика в храме и видят: по полу ползет муравей. Младший брат, пятилетний Витя, задумался припоминая: собакам в церковь входить нельзя. И муравьям, наверно, нельзя? Хотел убить муравья, замахнулся, но старший брат, шестилетний Ванечка, остановил его:

— Что ты делаешь? Ты разве не понял? Муравей к Богу пришел.

Несдержанность

Один мой знакомый, преподаватель вуза, после смерти любимой жены год пребывал в отчаянном горе, а потом два года сожительствовал со своей аспиранткой. Именно в эту пору он крестился и стал таким пламенным православным, что редкий день не бывал в храме, а исповедовался и причащался еженедельно.

— Володя, — спрашиваю однажды с осторожностью, — а как вы исповедуете блудный грех?

— Как несдержанность.

Впрочем, через два года наш Володя обвенчался со своей избранницей, и сейчас, говорят, они счастливы.

Долгий запой

Тайну исповеди надо хранить. А потому батюшка рассказывал мне эту историю эзоповым языком и, разумеется, не называя имен:

— Женский алкоголизм — это геенна огненная. Мужики пьют, но хоть как-то держатся. А женщины спиваются и сгорают вмиг.

Помолчит, вздохнет и опять про то же:

— Подумать страшно: даже девушки пьют! Смотришь на нее — такая юная, нежная, а исповедуется как мужик: «согрешаю пьянством». У нее уже год запой!

Подробности о долгом запое девушки выяснились случайно. Однажды на исповеди батюшка спросил ее:

— Ты сколько выпила вчера?

— Рюмку.

— Чего?

— Кагора. У нас, когда схоронили папу, после поминок бутылка кагора осталась.

— А когда папу схоронили?

— Год назад. Мы с папой весело встречали праздники, гостей было много. А теперь на праздники такая тоска. Сидим мы с мамой одни-одинешеньки, маме плакать хочется. И тогда я ставлю на стол бабушкины серебряные рюмки — совсем крохотные, с наперсток, и мы с мамой веселим себя папиным кагором.

— Ну кто бы мог подумать, что в наше время наперстками пьют? — удивлялся потом батюшка.

Батюшка молод. А я помню то время, когда действительно пили наперстками. У нас дома в буфете стояли такие пузатенькие рюмочки — массивные с виду, с толстыми стенками, вмещавшие всего лишь глоток вина. Женщины пили из них в праздники слабое сладенькое вино. А моя мама робела пить даже сладенькое. И все же на почве борьбы с алкоголизмом мои родители едва не развелись. Был в те годы обычай: на праздники все соседи из нашего подъезда обязательно собирались за общим столом. Однажды мама пригласила соседей собраться у нас дома, напекла пирогов и купила бутылку хорошего армянского коньяка. А папа у нас даже пива не пил, хотя не ханжа, а боевой офицер и во время Великой Отечественной воевал с басмачами на границе с Афганистаном. Правда, про басмачей тогда в газетах не писали, утверждая, что у нас крепкий и надежный тыл. А только это была тоже война. Мы даже получили на папу «похоронку», когда басмачи на семь месяцев заперли их в ущелье и они отстреливались до последнего патрона. К счастью, папа выжил, но вот не пил, и все. Никогда никого он не осуждал, если пили в его присутствии, и был крайне немногословен. А тут по поводу бутылки коньяка папа разразился гневным монологом на тему, что он не допустит в своем доме пьянки и соседей, если явятся, на порог не пускать.

— Значит, гнать гостей в шею? — грозно сказала мама. — Пожалуйста: выгоню. Я в одиночку напьюсь!

И мама лихо выпила стакан коньяка. Это был бунт на корабле, и такой устрашающий, что папа в панике сбежал из дома и всю ночь сидел на скамейке в парке.

Позже выяснилось, что папа просто ревновал маму к соседу, игриво ухаживавшему за ней во время общих застолий. Впрочем, это был единственный случай, когда мои родители были на грани развода, но, к счастью, не развелись.

«Державная»

2/15 марта, в день отречения от престола государя-страстотерпца Николая Александровича, в селе Коломенском (ныне это Москва) явила себя чудотворная икона Божией Матери «Державная». В «Сказании о явлении Державныя Божия Матери» говорится: «Зная исключительную силу веры и молитвы царя-мученика Николая и его особенное благоговейное почитание Божией Матери (вспомним собор Феодоровской иконы Божией Матери в Царском Селе), мы можем предположить, что это он умолил Царицу Небесную взять на Себя верховную, царскую власть над народом, отвергшим своего царя-помазанника. И Владычица пришла в уготованный Ей всей русской историей “Дом Богородицы” в самый тяжкий момент жизни богоизбранного народа».

Об иконе Божией Матери «Державной» написано так много, что, вероятно, не стоит повторять. А потому расскажу о фактах менее известных.

В Москве мы с сыном окормлялись у отца Георгия Таранушенко, ныне протоиерея и настоятеля храма Святых мучеников и страстотерпцев Бориса и Глеба в Дегунине.

А в те годы он служил священником в коломенском храме Казанской Божией Матери. Подружились мы и с супругой отца Георгия матушкой Ириной, работавшей научным сотрудником в Историческом музее. Обстановка в музее была сложная, на «попадью», бывало, косились. Но когда матушка Ирина решила уволиться из музея, то духовник их семьи архимандрит Адриан (Кирсанов) не только не одобрил ее решения, но как-то особенно значимо благословил ее продолжать работать там. Благословение было не случайным, именно матушке Ирине дано было отыскать в запасниках музея, казалось бы, утерянную икону Божией Матери «Державную».

«Отреставрировали мы икону, — рассказывала матушка Ирина. — И тут ее увидел митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, возглавлявший тогда Издательский отдел Патриархии. А это было время того духовного голода, когда в Стране Советов запрещалось издавать православную литературу. Выходил только тоненький и искромсанный цензурой “Журнал Московской Патриархии”. Вот и попросил митрополит Питирим дать им на время чудотворную икону “Державную”, чтобы в домовом храме издательства помолиться перед ней о духовном просвещении России. Святое дело, конечно. Отдали мы им икону и ждем, когда вернут. Полгода прошло, а икону нам не возвращают. Выждали мы еще некоторое время и написали официальное письмо в Патриархию о необходимости вернуть икону в Коломенскую церковь — на место ее исторического обретения. Подчеркну: именно в церковь, ибо иконе не место в музее среди языческих экспонатов. В Патриархии одобрили наше решение.

Помню, ехали мы за иконой и очень волновались. Вот, думаю, сейчас там толпа журналистов и телевизионщики приехали: ведь второе явление “Державной” — это воистину событие. Приезжаем, а в домовом храме никого нет. Вынесли нам из алтаря икону, и я ахнула: подменили “Державную”! Вместо нашей яркой иконы — черная доска. Встала я на коленки, приложилась к иконе, а я там каждую трещинку знаю — нет, вижу: наша икона. Но почему она черпая?»

О дальнейшем мне рассказывала не только матушка Ирина, но и другие очевидцы чуда. Когда икону Божией Матери «Державную» привезли в храм и начали служить перед нею молебен, то вдруг исчезла с нее чернота и икона воссияла яркими первозданными красками. Обновление иконы было своего рода знамением, обозначившим ту связь времен, когда в 1917 году крестьянке Евдокии Адриановой было дано во сне повеление отыскать в Коломенской церкви «черную» икону и сделать ее «красной». Тогда икону нашли в подвале и — почти как нынче — в завале вещей. А потом дважды обновлялась чудотворная икона, и каждый раз в трудные, переломные времена.

Весть о возвращении «Державной» мигом облетела Россию, и боголюбивый народ хлынул в Коломенское. Люди плакали, радовались и обнимали друг друга: «“Державная” вернулась, а это добрый знак!»

* * *

А теперь расскажу о моем непререкаемом убеждении, что именно по милости Божией Матери «Державной» я куплю дом возле Оптиной пустыни. Но поскольку рассказывать о личном крайне неловко, то сошлюсь на такой пример. Однажды к преподобному Амвросию пришла заплаканная женщина и рассказала, что помещица наняла ее ходить за индюшками, а они у нее почему-то дохнут. Кто-то посмеялся тогда над женщиной, а старец сказал, что в этих индюшках вся ее жизнь.

Словом, жизнь есть жизнь и, вероятно, у каждого есть свои «индюшки», от которых одно огорчение. Вот и у меня, после того как мне благословили купить дом возле Оптиной пустыни, начались своего рода мытарства. Всю осень я настойчиво искала дом. В дождь и в слякоть часами ходила по улицам, расспрашивала людей, читала объявления, а потом в унынии возвращалась в Москву. Зимой стало еще хуже. Однажды в крещенские морозы я забрела на окраину Козельска и так отчаянно промерзла, что, не выдержав, постучалась в ближайший дом и попросила пустить погреться.

— Кто же в легкой обуви по морозу ходит? — захлопотала хозяйка Валентина Ивановна. — Вот тебе валенки, переобуйся немедленно. И чайку горячего, сейчас же чайку!

За чаем Валентина Ивановна рассказала, что после смерти матери она вместе с братом унаследовала ее дом. И после вступления в наследство — этой весной, 15 марта — они будут продавать его. Тут мне стало даже жарко от радости: ведь 15 марта — праздник в честь иконы Божией Матери «Державной». Вот он, «знак» и свидетельство о милости Царицы Небесной.

С деревенской простотой мы разрешили дело в тот же день: я отдала хозяевам деньги за дом, а они мне вручили ключи от него. А бумаги — дело десятое, оформим потом. И я начала обживать этот дом. Еду из Москвы и обязательно везу туда что-нибудь: шторы, скатерти, посуду.

— Зачем вы вещи в этот дом возите? — спросил меня однажды отец Георгий. — Вы его не купите. Да и дом ненадежный: там одна стена потом начнет отваливаться.

Но какой может быть ненадежный дом, не поверила я, если это милость Пресвятой Богородицы? Батюшка слушал мои восторженные речи, улыбался и почему-то говорил:

— Какой нам нужен дом? Маленький, тепленький.

15 марта, в день празднования иконы Божией Матери «Державной», двое наследников и я уже сидели в сельсовете. Секретарь деловито печатала договор о покупке дома, а я торжествовала в душе: ну что, батюшка, кто из нас прав — вы или я? Договор был почти напечатан, когда в кабинет влетела девица и зашептала секретарю на ухо, что в магазин завезли нечто — короче, дефицит.

— Меня срочно вызывают в мэрию, — ринулась к дверям секретарь. — Приходите после обеда.

Томиться на крыльце сельсовета еще несколько часов не имело смысла, и мы отправились домой. Идем, а навстречу нам бежит запыхавшаяся Зоя, дочка Валентины Ивановны, и еще издали кричит:

— Вы уже продали дом?

— Не успели пока. После обеда оформим.

А Зоя едва не танцует от радости, рассказывая, что к ним сейчас приходил миллионщик и предложил купить дом почти за миллион.

Позже схиархимандрит Илий (Ноздрин) сказал, что это бес приходил в обличии миллионера, чтобы обольстить людей, а только больше он не появится. Тем не менее обольщение состоялось. Валентина Ивановна вышвырнула в окно мою сумку с деньгами за дом, а ее брат предал анафеме Москву, москвичей и меня.

От обиды хотелось плакать, но тут незнакомая женщина участливо сказала: «У нас еще Мария дом продает. Пойдемте провожу вас к ней». В тот же день мы сговорились с Марией, и вскоре я купила тот самый дом, каким его описывал отец Георгий: маленький, тепленький. Очень теплый! И мы блаженствовали в нем зимой.

А бедная Валентина Ивановна еще два месяца нервно дежурила у окон и ждала «миллионщика». Со мной она тогда не здоровалась и лишь много позже пожаловалась при встрече: «Уже год, как дом не могу продать. Я даже цену снизила — дешевле некуда, а покупателей нет и нет!»

Только через полтора года этот уже заметно подешевевший дом купил старенький больной игумен Петр (Барабаш), узник Христов, потерявший здоровье в лагерях, где он сидел за верность Господу нашему Иисусу Христу. Старый священник был опытным хозяйственником и сразу увидел дефекты купленного дома. Но где взять деньги на покупку дома получше, если батюшка жил на нищенскую пенсию и по-монашески отвергал приношения прихожан? Первое время отец Петр надеялся подремонтировать дом, но вскоре выяснилось: дом не подлежит ремонту. За пленившими меня нарядными обоями скрывались трухлявые бревна, уже настолько изъеденные шашелем, что надави на бревно — и останется вмятина. Потом одна стена с торца накренилась и на полметра отошла от сруба. Через образовавшуюся дыру в дожди лило так, что не успевали подставлять тазы. Зимой в доме стоял такой леденящий холод, что даже при жарко натопленной печке батюшка не снимал овчинного тулупа. Отец Петр тогда тяжело заболел. И многочисленные духовные чада игумена наконец-то догадались купить теплый дом больному священнику. Правда, игумен-исповедник и тут не изменил монашеским обетам нестяжания и переписал дом на храм Святого Духа, где служил перед смертью.

Одно время я келейничала у отца Петра. И однажды проговорилась, что в тот памятный праздник иконы Божией Матери «Державной» так ждала утешения от Царицы Небесной, а вместо этого скандал и осадок в душе.

— Но ведь вам было дано утешение, — удивился отец Петр. — В тот день вы нашли хороший дом, и номер у вашего дома пятнадцать.

— При чем здесь пятнадцать? — не поняла я.

— Да ведь пятнадцатого числа мы величаем «Державную».

Позже, когда в Москве сносили нашу пятиэтажку, мою семью переселили в новую квартиру под номером пятнадцать. И у моего теперешнего дома у стен монастыря тоже номер пятнадцать. Совпадение это или нечто большее, не берусь судить. Но знаю точно: Божия Матерь не дала мне купить непригодный для жизни дом.

Много чудес было в моей жизни, и больше всего тех, когда Господь и Божия Матерь уберегали меня от опрометчивых и опасных поступков. Через священников остерегали. И однажды отец Георгий сказал: «Вот, бывает, ребеночек упадет в грязную лужу, испачкается, а Божия Матерь пожалеет и вымоет его. Но ведь есть такие взрослые детки, которые сами лезут непонятно куда». Отец Георгий смотрит ласково и улыбается, но все понятно: это про меня. Простите меня, батюшка.

Две свечи

«Моя мама Устинья Демьяновна Гайдукова умерла в девяносто лет, — рассказывает ее дочь Людмила Гайдукова. — И сколько же горя ей пришлось пережить! Ушел на войну и не вернулся наш папа. Мама одна поднимала пятерых детей. А пятого ребенка, сестренку Валечку, мама родила прямо в окопе. Немцы тогда бомбили Козельск, а мама вырыла окопы в огороде и пряталась там вместе с детьми.

Наши отступали, а немцы уже входили в Козельск. Снаряды рвутся и стрельба такая, что мы не высовывались из окопов. Вдруг видим: мимо нашего дома быстро идут солдаты с командиром. Немцы уже им в спину стреляют, а укрыться негде. И тогда они подожгли наш дом. Мама даже из окопа вылезла и говорит командиру:

— Что ж вы сами уходите да еще наш дом подожгли?

— Где твой муж? — спрашивает командир.

— На фронте.

— Прости нас, мать, — говорит, — ни одного патрона в винтовках не осталось. Может, за дымом пожара укроемся и хоть кто-то из солдатиков спасется.

— Раз речь идет о спасении людей, — сказала мама, — пусть горит мой дом, как свеча. Спаси, Господи, воинов!

Дым пожара укрыл командира с солдатами, и они успели скрыться в лесу. А папа, как узнали мы после победы, был убит под Ленинградом в 1941 году. И особенно мама жалела, что он так и не увидел свою младшую дочку Валечку.