С.А. и Л.Н. Толстые в Ясной Поляне. 103 страница

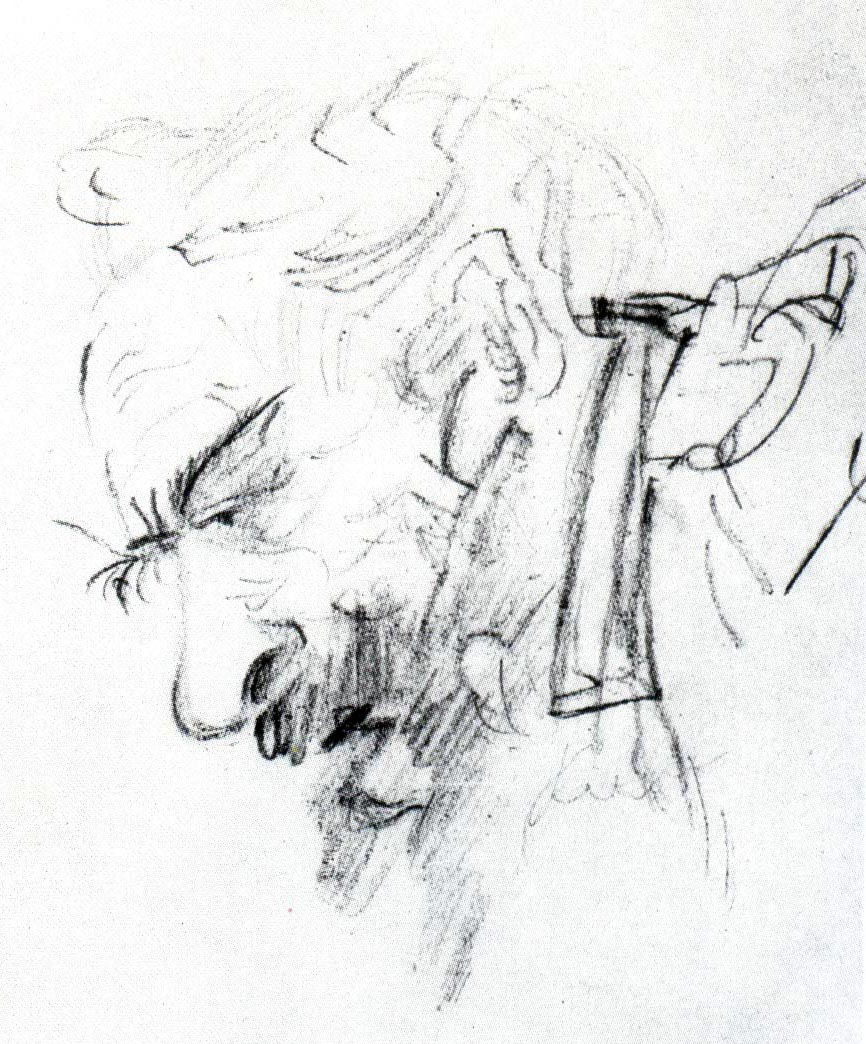

Рисунок Толстого из зап. книжки

(кавказские типы: старик)

А вот что о старике Сехине писал Н.Н. Толстой в своём очерке «Охота на Кавказе»: «Епишка, по собственному его выражению, был молодец, вор, мошенник, табуны угонял на ту сторону, людей продавал, чеченцев на аркане водил; теперь он почти девяностолетний, одинокий старик. Чего ни видал человек этот в своей жизни!» Уже уехав с Кавказа, братья Толстые интересовались жизнью старого казака, и их бывший командир Н.П. Алексеев подробно и много писал о Епишке.

Толстой очень достоверно описал Сехина в «Казаках» в образе старика Ерошки, одного из главных персонажей повести. Писатель коротко рассказывал «историю дяди Ерошки», который «был в старину первый молодец в станице. Его все знали по полку за его старинное молодечество. Не одно убийство и чеченцев и русских было у него на душе. Он и в горы ходил, и у русских воровал, и в остроге два раза сидел» [4: 55-56]. Главный герой повести Оленин, как и сам Толстой с дядей Епишкой, мог подолгу вести разговоры с Ерошкой: мудрость старого казака, сама личность и жизнь его невольно притягивали, заставляли задуматься, рождали вопросы. «А ты убивал людей? - спросил Оленин. Старик вдруг поднялся на оба локтя и близко придвинул своё лицо к лицу Оленина. “Чёрт! – закричал он на него. - Что спрашиваешь? Говорить не надо. Душу загубить мудрёно, ох, мудрёно!”» [4: 55].

Много лет спустя, прочитав повесть Толстого, один из кавказских старожилов писал о Сехине: «В станице Старогладковской я нашёл современника дяди Епишки и, читая ему “Казаки”, старался что-нибудь услышать от него, чтобы дополнить образ Епишки - “Ерошки”. Всё, что о нём сказано у Льва Николаевича, изображено с фотографической точностью... Среди жителей станицы о Епишке сохранилась дурная слава: он ходил за Терек и из-за Терека приводил чеченцев. Ему в молодости было одинаково грабить и своих и чеченцев» (Из письма П.А. Цырульникова 1916 г. // Дневник молодости Л.Н. Толстого. М., 1917. Т. 1. С. 215).

|

|

|

Толстой помнил «дядю Епишку» всю жизнь, помнил его выражения, какие-то словечки. О нём знали все семейные и порой тоже цитировали. Уже стариком, вспоминая Епишку, Толстой говорил: «Был милейший человек, простодушнейший, весёлый». Услышав рассказ Сехина-племянника, приехавшего в Ясную Поляну в 1908 г., что Епишка «к старости в скиты перешёл», Толстой удивился и произнёс «Посмотрел бы я эти места!» (ЯПЗ. 3. С. 188).

Н.И. Бурнашёва

СИДОРКОВ Илья Васильевич (1858 - 1940) — крестьянин села Перевлес Рязанской губ. С 1893 г. камердинер Толстого. Обслуживал Толстых и гостей за столом всегда в перчатках. Сопровождал писателя в поездках по окрестным гостям, в Кочеты, в Крёкшино. Дети И.В. Сидоркова выросли вместе с детьми и внуками Толстых.

|

|

|

460

Толстой часто с ними гулял, играл в городки с Алёшей Сидорковым. С.А. Толстая особенно любила Верочку, которая ухаживала за ней до её последнего вздоха. В 1921 г. Верочка стала женой внука Толстых Ильи Андреевича: родилась дочь Софья, но в 1923 г. брак распался.

Толстой по-особому относился к Сидоркову: ценил его грамотность, скромность, нравственную чистоту. Сидорков пользовался полным доверием Толстых, которым не злоупотреблял, был сдержан в общении. Он был очень начитан, и Толстой обсуждал с ним самые разные темы. После смерти Толстого остался в усадьбе, продолжал служить Софье Андреевне. В 1913 г. получил от Толстых пособие в 1000 руб.

Принимал участие в создании музеев в московском доме Толстых в Хамовниках, в Ясной Поляне. В 30-е гг. служил экскурсоводом в музее «Ясная Поляна». Похоронены Сидорковы на кладбище у церкви в Кочаках вблизи некрополя Толстых.

Н.И. Шинкарюк

СИН-ДЖОН Артур Карлович (St. John; ум. после 1907 г.) – англичанин, бывший офицер индийской службы, затем член земледельческой колонии; помогал духоборам. Последователь Толстого, его корреспондент и адресат. Под влиянием идей Толстого и из-за своих антимилитаристских убеждений вышел в отставку и поселился в Перле (Англия), в земледельческой колонии. Ещё до личного знакомства с Син-Джоном Толстой по письмам «воображал» его «честной, правдивой натурой» (88: 35), считал «искренним и серьёзным в нравственном деле человеком» (88: 37), обсуждал в переписке с ним вопросы брака, влюблённости, полагая, что эти отношения предназначены «не на увеличение энергии для служения Богу, как думает St. John, а только на половое, брачное соединение с одним мужем и одной женой для произведения детей и взаимного освобождения от похоти» (88: 36).

|

|

|

Син-Джон — автор ряда статей. 12 августа 1897 г. Толстой писал Черткову: «Прочёл нынче статью St. John и Hall о непротивлении. Как хорошо. Неужели можно не согласиться?» (88: 48).

В 1897 г. Син-Джон приехал в Россию для передачи пожертвований духоборам от английских квакеров. 19 сентября он был в Ясной Поляне. Толстой записал в дневнике: «Был St. John, джентльмен и серьёзный, но боюсь, что больше для славы человеческой, чем для себя, для Бога» (53: 151-152). Толстой посоветовал ему ехать на Кавказ и написал И. Накашидзе, прося помочь этому «прекрасному, серьёзному человеку», который «хочет войти в общение с духоборами» (70: 135). 12 декабря Толстой «читал переписку St. John’а о половом вопросе и очень возмутился и неприятно поговорил с ним у Русанова» (53: 170). 25 декабря по делам духоборов Син-Джон вместе с Л.А. Сулержицким отправился на Кавказ. 9-10 января 1898 г. Толстой писал Черткову: «St. John остался там, и ему, думаю, будет хорошо» (88: 72). Син-Джон принимал участие в переселении духоборов из России. Распоряжением кавказских властей он был выслан с Кавказа, а затем и из России вообще. Поселился с духоборами на Кипре, а в 1899 г. вместе с ними переехал в Канаду.

|

|

|

6-10 мая 1900 г. Син-Джон ещё раз был в Ясной Поляне, уже вместе с Кенворти, о котором Толстой тогда же писал Черткову: «Я очень сблизился с ним и полюбил его. И очень рад этому. Также ближе сошёлся и полюбил более St. John’а» (88: 196). 4 июня 1900 г. Син-Джон был арестован на даче у П.А. Буланже и выслан из России. 8 июля Буланже приехал в Ясную Поляну, и Толстой расспрашивал «о Син-Джоне, как его арестовали, за что и т.д. Лев Николаевич поражался и удивлялся тому, какая беззастенчивость и смелость должны быть у людей, не стесняющихся сделать неприятность доброму простому человеку, как Син-Джон. - “Да что Син-Джон, если бы явился и настоящий Иоанн-креститель (Син-Джон по-английски значит Святой Иоанн), они не задумались бы и его арестовать!’' – воскликнул он» (цит. по: Русанов. С. 204).

20 января 1905 г. Д.П. Маковицкий записал в дневнике разговор Толстого с корреспондентом «Manchester Guardian» Вильямсом и словно между прочим сказанное: «Статьи Син-Джона люблю, он оригинален» (ЯПЗ. 1. С. 143).

Н.И. Бурнашёва

СИНЭ Эдуард (Sinet; годы жизни не установлены) – молодой французский художник, единомышленник Толстого; его посетитель, корреспондент, адресат. Живя во Франции, Синэ по религиозным мотивам отказался от военной службы, за что был осуждён и отправлен в дисциплинарный батальон в Алжир, откуда бежал. 25 декабря 1898 г. из Парижа Синэ отправил Толстому большое письмо, в котором поведал о себе и своих сомнениях. Начато оно обращением «Grand Homme! [Великий человек] <...> Брошенный с детства в жизнь, полную приключений, я жадно искал истины, когда наконец один искренний человек указал мне на вас. С тех пор

461

я твердо уверен, что вышел из тёмного и бесконечного лабиринта заблуждений. Итак, я хочу немедленно направить свою жизнь, и мне необходимо выбрать тот или иной путь. <...> Отец мой, направьте меняна верный путь!» (72: 4-5). В ответ 2/14 января 1899 г. Толстой писал: «Дорогой брат <...>. Моисей не вошёл в обетованную землю, а наиболее возвышенный и богатый последствиями пример в жизни Иисуса – это его смерть. Покинутый всеми друзьями, один среди врагов, он сам одну минуту усомнился в пользе своей жертвы. 100 лет спустя после его смерти учение и жертва его были менее известны цивилизованному миру того времени, чем страдания последнего русского, немецкого, шведского солдата, который отбывает свой срок в тюрьме за отказ от службы. И вот теперь это забытое учение воскресает, перерождает весь мир и изменяет его в корне» (72: 4).

Синэ приехал к Толстому в Хамовники в феврале 1899 г. 27 февраля С. А. Толстая записала в дневнике: «Живёт у нас художник, ничтожный французик, совершенно бесполезный; пустили его жить без меня. Фамилия его Sinet» (ДСАТ. 1. С. 449). Толстой воспринимал гостя иначе: «Живёт интересный и живой француз Sinet. Первый религиозный француз» (дневник, 21 февраля 1899 г.; 53: 219). В.Г. Черткову он писал: «У меня живёт француз Sinet – живописец, первый француз радикальный христианин. Я с ним пошёл на выставку Ярошенки...» (88: 157). В том же году стараниями Толстого Синэ с четвёртой партией духоборов (карских) из Батуми отправился в Канаду. Они поселились на равнине Дед-Хорс-Крик и в провинции принца Альберта. У духоборов сохранились воспоминания о Синэ: «Приезжал к нам молодой парнишка, Эдуард звали, француз; сказывает, хочет жить с нами. Но только ему было трудно. Пробовал они пахать, и косить – всё нейдёт. Наконец попробовал носилки носить с женщинами, сено, например, и тут не мог. “Видимо, говорит, мои руки только для письменности годятся”. Взял и уехал домой» (Тан В.Г. Духоборы в Канаде. М., 1911. С. 231). Через два года после отъезда из России в Канаду Синэ получил амнистию и вернулся во Францию.

В хамовническом доме Толстых, в комнате камердинера, что рядом с кабинетом Толстого, над кроватью висит выполненный художником Синэ карандашный портрет жившего в этой комнате слуги И.В. Сидоркова.

И.Ю. Лученецкая-Бурдина

СИПЯГИИ Дмитрий Сергеевич (1853 — 1902) — министр внутренних дел. Выпускник юридическою факультета Санкт-Петербургского университета, чиновник Министерства внутренних дел. Московский гyб. предводитель дворянства (1884-1886), харьковский вице-губернатор (1886-1888), курляндский генерал-гyбернатор (1888-1891), московский генерал-губернатор (1891-1893). Занимал и др. административные посты. С 1900 г министр внутренних дел. В условиях обострения внутриполитической обстановки Сипягин принимал жёсткие меры по подавлению рабочего, крестьянскою и студенческого движения, проводил русификаторскую политику в отношении национальных окраин. 3 апреля 1902 г. был убит членом боевой организации партии эсеров cтyдентом Киевского университета С.В. Балмашевым, сосланным в солдаты за участие в студенческом движении. Убийца был осуждён на смертную казнь и повешен.

Убийство Сипягина привлекло внимание Толстого: он неоднократно упоминал о нём в дневнике и письмах. «Событие это ужасно, - писал он, - главное, той злобой, ненавистью, мстительностью, которые оно неизбежно вызовет в людях, но оно было неизбежно и обещает только ещё худшие бедствия, если правительство не изменит совершенно свой курс» (73: 230). В черновой редакции письма Николаю II Толстой назвал Сипягина «человеком ограниченным, легкомысленным и мало просвещённым» (72: 519).

В. М. Бокова

СКАЙЛЕР Юджин (Schuyler Eugene; 1840-1890) – американский дипломат, писатель, путешественник, член Русского географического общества, переводчик. Корреспондент, адресат и посетитель Толстого; автор статей о Толстом. Провёл на дипломатической службе в России десять лет; в 1866-68 гг. – консул США в Москве, в 1868-76 гг, -- секретарь Посольства США в Петербурге.

Толстой познакомился со Скайлером в Москве, у В.Ф. Одоевского. Дальнейшие встречи происходили не только в Москве, но и в Ясной Поляне. Впервые дипломат посетил Толстого в Ясной Поляне в сентябре 1868 г. В беседах со Скайлером Толстой обсуждал проблемы народного образования, методы обучения грамоте. В 1869 г. Скайлер перевёл и опубликовал в Нью-Йорке рассказ Толстого «Севастополь в мае»; в 1878 г. сделал первый в США перевод повести «Казаки». Книга прошла почти незамеченной. Толстой писал И.С. Тургеневу 27 октября 1878 г. по по-

462

воду этого перевода: «Переведённых по-английски “Казаков” мне прислал Скайлер, кажется, очень хорошо переведено». О встречах с Толстым Скайлер написал воспоминания, которые на русском языке были опубликованы в журнале «Русская старина» (1890. № 9-10).

В яснополянской библиотеке писателя сохранились издания повести «Казаки» в переводе Ю. Скайлера и его перевод второго севастопольского рассказа.

Г.В. Алексеева

СКВОРЦОВ Василий Михайлович (1859-1932) – миссионер, чиновник особых поручений при обер-прокуроре Синода, издатель журнала «Миссионерское обозрение» (1896-1916), газеты «Колокол» (1906 — 1917) и другой церковной периодики.

Скворцов воспринимал толстовство крайне негативно и провозглашал необходимость неустанной борьбы с ним. «Миссионерское обозрение» регулярно публиковало статьи церковных авторов, обличавших «толстовскую ересь». Отрицательно относился Скворцов к деятельности Толстого по оказанию помощи духоборам (см. его брошюру «Духоборы в Америке и гр. Л. Н. Толстой». СПб., 1900).

В 1901 г., после отлучения Толстого от церкви и появления «Ответа Синоду», в «Миссионерском обозрении» было опубликовано немало статей и писем православноверующих с критикой позиции великого писателя. Толстовский «Ответ Синоду» увидел свет на страницах этого журнала (1901, № 6) в обрамлении критических и «опровергающих» его работ. Скворцову стоило немалого труда уговорить церковное начальство, чтобы оно разрешило публикацию (с последующим «опровержением») смелой статьи Толстого. Впоследствии антитолстовские работы были изданы в виде отдельной книги («По поводу отпадения от Православной Церкви графа Льва Николаевича Толстого». Сб. ст. из «Миссионерского обозрения». Изд. В.М. Скворцова. Изд. 3-е, доп. СПб., 1905).

Критика в адрес Толстого раздавалась из уст Скворцова на заседаниях Петербургских религиозно-философских собраний 1901-1903 тт., в организации которых сам миссионер принял действенное участие (ем. «Записки Петербургских религиозно-философских собраний». М., 2005).

В 1915 г. Скворцов опубликовал в «Колоколе» интересные воспоминания о том, как готовилось отлучение Толстого от церкви (Скворцов В.М. На темы церковного дня // Колокол. 1915, 8 ноября. № 2849. С. 1). Согласпо изложению миссионера, инициатива отлучения исходила не от Победоносцева, а от митрополита Антония (Вадковского).

Ю.B. Прокопчук

СКРЯБИН Александр Николаевич (1872-1915) – композитор, пианист; автор трёх симфоний, нескольких симфонических поэм, концерта для фортепиано с оркестром, многочисленных сочинений для фортепиано, в т.ч. сонат, поэм, прелюдий, этюдов, вальсов, мазурок... В 1898-1903 гг. профессор Московской консерватории по классу фортепиано; концертировал в Европе и США. Творчество Скрябина, самобытное и новаторское, отличается философской глубиной, эмоциональной утончённостью, мелодическим богатством и неустанным творческим поиском. Толстой был знаком с композитором и его ранними произведениями. 15 апреля 1897 г. Скрябин вместе с К.Н. Игумновым играл в зале хамовнического дома: это было время, когда Толстой работал над трактатом «Что такое искусство?» и мучительно искал определение музыки, отвергая музыку «новую», декадентскую, «искусственную». Сочинения Скрябина, видимо, понравились Толстому: позднее некоторые из них нередко звучали в Ясной Поляне и в московском доме Толстых, вызывая положительные отзывы писателя. 29 августа 1909 г. А.Б. Гольденвейзер записал в дневнике: «Лев Николаевич говорил об искусстве, между прочим о музыке. Очень хвалил мазурку Скрябина (Fis-dur op. 40) и эскиз Аренского F-dur». А позднее заметил: «Пушкин говорит; “Прекрасное должно быть величаво”, а я бы сказал: “Прекрасное должно быть просто”». В последний год жизни писателя Гольденвейзер не раз играл в Ясной Поляне сочинения Скрябина; особенно нравилась «Прелюдия»: «прекрасно, чудесно» (4 марта). 27 июня, снова после исполнения «Прелюдии», В.Ф. Булгаков записал в дневнике слова Толстого: «’’Очень искренне, искренность дорога! — говорил он. — По этой одной вещи можно судить, что он — большой художник. Не правда ли, Валентин Фёдорович, хорошо?” Вот образчик беспристрастности суждений Льва Николаевича: ведь он говорил это — не угодно ли? — о Скрябине, о декаденте Скрябине, о Скрябине — музыкальном новаторе, именем своим пугающем добродетельных маменек даже и в столицах!» — заключил Булгаков. 13 августа Толстой слушал мазурку Fis-dur, op. 40, которую «он очень любит, и попросил её повторить тут же»

463

(запись А.Б. Гольденвейзера). Светлые, прозрачные мелодии раннего Скрябина, стилистически близкие музыке Чайковского и Шопена, всегда с удовольствием слушал Толстой, новаторские же поиски композитора были ему чужды, не нравились. Порой он сравнивал музыку Скрябина с изысками сочинений Леонида Андреева, считая новые вещи музыканта претенциозными и непонятными: «Название “Жизнь человека”. Эффектно! Музыка Скрябина».

Н.И. Бурнагиёва

СОБОЛЕВ Андрей Ильич (1806 - после 1858) — дворовый человек Николая Ильича Толстого из села Никольского. В Ясной Поляне появился до 1834 г., был назначен управляющим и прослужил более 20 лет, до мая 1852 г.

Андрей Ильич с крестьянами был жесток. При малолетних графах Толстых он стал единоличным хозяином в имении. К концу правления он позволял себе пьянствовать и обворовывать господ. Со вступлением в наследство в 1847 г. Толстой начал разбираться с положением дел в имении. Поведение Соболева ему очень не нравилось. В 1849 г. он отпустил его на волю. Андрей Ильич со второй женой и дочерью получили звание мещан городка Крапивны Тульского уезда, но продолжали жить в Ясной Поляне. Управляющий не изменился. В мае 1852 г. Толстой писал тётушке Ёргольской. «Андреем я очень недоволен <...> он только и делает, что пьёт и ворует» (59: 178-179).

Соболев сослужил писателю иную «службу». Фигурой он был колоритной, и ему нашлось место во многих произведениях Толстого. Он упоминается в повести «Казаки», в «Утре помещика»; в наброске «Характеры и лица» дан его портрет: «Андрей Ильич-управляющий, его идеал — исправник, и он в достижении его дошёл до того, что его принимают иногда за помещика, иногда за отставного поручика. Андрей Ильин у-у-умный человек, голова. Одно — пьёть. Он мастер ходить по судам, запутать ясное дело, глубокомысленно потолковать с секретарём о смысле 365 статьи, напиться чаю или мадеры с столоначальником и, верх наслаждения, предоставить подарочек такому лицу, которому не каждый сумеет предоставить. Зато уж когда он запьёт — беда! он раздевается догола и отправляется — зимой или летом, всё равно — в одну известную клумбу в саду, ложится там на живот и плачет; потом приходит домой, просит, покупает или крадёт водку, пыхтит, багровеет, бранит свою жену и дочь — которые считают его гениальнейшим человеком и боятся без памяти, и снова уходит в клумбу. Так проходят неделя, иногда две — Андрей Ильич болен. Выздоравливая, он становится смирен, просит у всех прощенья, а потом вдруг переходит к нормальному самодовольному и самоуверенному состоянию. В делах по хозяйству помещика, семейных и общечеловеческих Андрей Ильич в сущности — мот, деспот, жесток и вообще большой подлец, но он добр и умён. Он так сильно убеждён в том, что он умнейший человек, что ему и в мысль никогда не приходит укорять себя в чём то ни было. Он так часто уверяет других в своей высокой добродетели, что сам иногда от души верит в неё. Он никогда не видит полученной услуги, во всех же своих действиях видит безвозмездные благодеяния, за которые он не думает и не хочет получать благодарности, которой, по его мнению, нет в людях. Андрей Ильич поёт горловым басом, но с такой самоуверенностью, что многие убеждены, что действительно всегда так надо петь. Андрей Ильич любит пышность и так называемый русский разгул, но вместе с тем он считает себя тонким знатоком московской политики, которую, по его мнению, сейчас можно отличить от тульской» [2: 233-234].

Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 183; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!