Л.H. Толстой в пальто, с палочкой на прогулке в Хамовниках.

Фотография В.Г. Черткова. 1909

«От Москвы до Ясной Поляны около двухсот километров. Иногда отец проделывал этот путь пешком. Ему нравилось быть паломником; он шёл с мешком за спиной по большой дороге, общаясь с бродячим людом, для которого он был безвестным спутником. Путешествие обычно занимало пять дней. В пути он останавливался переночевать или перекусить в какой-нибудь избе или на постоялом дворе. Если попадалась железнодорожная станция, он отдыхал в зале ожидания третьего класса. Раз во время такой остановки он решил пройтись по платформе, у которой стоял пассажирский поезд, готовый к отправлению. Вдруг услышал, как кто-то его окликает:

— Старичок! Старичок! — взывала дама, высунувшись из окна вагона. — Сбегай в дамскую комнату и принеси мне сумочку, я её там забыла...

Отец бросился исполнить просьбу и, по счастью, нашёл сумочку.

— Большое спасибо, — сказала дама, — вот тебе за твой труд. — И она протянула ему большой медный пятак. Отец спокойно опустил его в карман.

— Знаете ли вы, кому вы дали пятачок? — спросил попутчик даму. Он узнал в запылённом от долгого перехода страннике знаменитого автора «Войны и мира». — Это Лев Николаевич Толстой.

— Боже! — воскликнула дама. — Что я наделала! Лев Николаевич! Лев Николаевич! Ради Бога, простите меня, верните мне пятачок! Как неловко, что я вам его сунула. Ах, Боже мой, что я наделала!..

— Напрасно вы так волнуетесь, — ответил ей отец, — вы ничего не сделали плохого... А пятачок я заработал и оставлю себе.

|

|

|

Поезд засвистел, тронулся, увозя даму, молившую о прощении и просившую вернуть ей пятак. Отец с улыбкой смотрел вслед уходящему поезду» (Сухотина-Толстая Т.Л. Воспоминания. М., 1976. С. 438 - 439).

Некоторые считают, что в расцвете жизни Толстой был типичный барин, и лишь после «духовного перелома» вдруг полюбил мужика и стал подражать ему в одежде и образе жизни. Это не совсем так. К народу Толстой относился с уважением и любовью с молодости. Ещё до женитьбы он вызвался быть «мировым посредником» 4-го участка Крапивенского уезда (дело было сразу после отмены крепостного права). В обязанности посредника входило разбирательство конфликтов между помещиками и крестьянами. В начале августа 1861 г. Толстой писал об этом А.А. Толстой: «Посредничество интересно и увлекательно, но нехорошо то, что всё дворянство возненавидело меня всеми силами души и суют мне des batons dans les roues [фр. палки в колёса] со всех сторон» (60, 405). Дело в том, что тяжбы Толстой решал как правило в пользу крестьян, за что в те дни августа 1861-го на Толстого подали очередную жалобу губернскому предводителю дворянства, а потом и жалобу тульскому губернатору «за нанесение ущерба дворянским интересам в пользу крестьян». После этого Толстой оставил обязанности мирового посредника.

|

|

|

Иван Алексеевич Власов в своих «Воспоминаниях яснополянского дворового» подробно описал один из любопытных эпизодов работы Толстого с крестьянами. «Помню, это было во время возки озимого хлеба, на гумне кипела жаркая работа: мальчишки, бабы, мужики, все спешно исполняли свои номера труда. Выбранные под предводительством бурмистра властливо приказывали поспешить и без того переутомленным работой людям. Я в этот день также безуходно находился на гумне, спешно исполняя всё то, что мне приказывали. Летний день начинал уже клонить к вечеру, но работы всё ещё не утихали и казалось, что не было и конца этому тяжёлому труду крепостных людей.

В это время на гумно пришёл Л.Н. Сначала он подошёл к Василию Ермиловичу и что-то коротко переговорил с ним, потом подошёл ко мне:

“Иван Алексеевич, — заговорил он, вдруг весело улыбаясь, — пойдём, поможем вон тем мужикам”. И Л.Н. указал на мужиков, клавших скирды.

Слова эти Л.Н-ча мне показались как-то странны и смешны и я, в знак своего согласия, быстро кивнул головой.

|

|

|

Василий Ермилович, находившийся в это время неподалёку, злобно покосился на него.

— Идём, Иван Алексеевич, помогать.

И Л.Н. быстро направился к скирдам. Я, не отвечая на слова, также быстро последовал за Л. Н-чем. И когда мы подошли к скирду, то Л.Н. громко крикнул стоявшему на скирде мужику:

— Слушай, Егор, ты, наверно, сильно устал.

— Да, — ответил тот смело, очевидно уже успев сродниться с характером Л.Н-ча.

— Слезай, Егор, со скирда, — крикнул громко Л.Н.

— Нельзя, ещё не кончено, — ответил так же громко Егор.

— Слезай, я буду за тебя работать, — сказал Л.Н. и начал быстро взбираться по лестнице на скирд. Егор поспешил исполнить приказание Л.Н-ча.

— А ты, Иван Алексеевич, смени вот Спиридона. — И Л.Н. указал на мужика, подававшего на скирд снопы.

Закипела и у нас работа со Л. Н-чем. Я спешно подавал ему на скирд снопы. Он так же спешно укладывал их в скирд. И работа эта для меня сначала показалась очень лёгкой и весёлой. Но потом силы мои начали быстро слабеть, по лицу и всему телу побежал ручьями горячий пот, и я почувствовал сильное головокружение.

— Вот что, Иван Алексеевич, я вижу, что эта тебе работа не под силу, — крикнул Л.Н., очевидно заметив моё положение.

— Нет, ничего, — ответил я задыхаясь.

|

|

|

— Неправда, ты смотри, как изменился в лице, — сказал Л.Н. и, помолчав немного, как будто что-то передумывая, снова заговорил: — А ты вот что, лучше позови сюда Василия Ермилыча.

Я быстро бросился исполнять приказание Л.Н-ча и когда я подошёл к бурмистру, то тот встретил меня вопросом: ты зачем сюда?

— Лев Николаевич приказал позвать вас, — ответил я.

— Лев Николаевич? зачем я ему понадобился, — спросил полугневным тоном бурмистр.

— Не знаю, — ответил я.

— Ты всё ничего не знаешь, — сказал сердито бурмистр и быстро направился к скирду.

— Василий Ермилович, ты помоги нам, — крикнул Л.Н. подходившему к скирду бурмистру.

— В чём прикажете, Лев Николаевич? — спросил тот.

— А вот подавать ко мне снопы, — сказал Л.Н.

Очень туганый с большим животом бурмистр неохотно взял вилы и, не наворачивая их, подавал Л.Н-чу снопы. Работа эта для бурмистра сразу показалась очень трудной, он при каждом подаваемом снопе широко раскрывал рот и тяжело дышал.

— И вам, Василий Ермилыч, эта работа не под силу, — заметил Л.Н.

— Лев Николаевич, Лев Николаевич, да вы не так кладёте, — крикнул вдруг Егор, который, во время своего отдыха, усердно следил за работой Л.Н.

— Как не так? — спросил Л.Н.

— Смотрите, смотрите, как вы закосили.

— Неужели правда?

— Правда, вы слезьте да посмотрите от меня.

— Неужели правда закосил? — повторил Л.Н., слезая со скирды.

— Правда, ей-Богу, провалиться, правда. — И Егор широко себя крестил.

Подойдя к Егору, Л.Н., сильно досадуя, сказал:

— А и правда скирд наш вышел кривой.

— Ха, ха, дай Бог провалиться, Лев Николаевич, что это правда, скирд сложил, ха-ха, — самодовольно смеялся Егор.

— А что нам теперь с этим скирдом делать? — спросил Л.Н.

— Что, придётся по-новому перекладывать.

— По-новому?

— Да, по-новому.

— Печально. — И Л.Н., подойдя к бурмистру, сказал: — Василий Ермилович, время кончать работу.

— Это почему? — удивленно спросил бурмистр.

— А потому, что люди все сильно устали.

— Что вы, Лев Николаевич, такое дорогое время, мы должны кончать работу, и притом солнце еще далеко не село.

— А вы смотрите, как сильно устали все люди.

— Что вы, Лев Николаевич, так о людях заботитесь. Люд этот сносливый и к труду привычны.

— Нет, я желаю, чтобы сейчас кончили работу, — сказал Л.Н. Бурмистр сурово нахмурил брови и сердито пробормотал: не следовало бы баловать этих дармоедов» (Власов И. А. Воспоминания яснополянского дворового // Новые материалы о Л. Н. Толстом: Из архива Н. Н. Гусева / Оттавский ун-т. Группа славянских исследователей. — [М.; Оттава], 2002. — С. 183—185).

Не менее интересно воспоминание Ильи Ефимовича Репина из 1891 г. о том, как Лев Николаевич пахал поле бедной яснополянской вдовы. Репину и самому захотелось попробовать, но ничего не получилось: «Едва-едва прошёл линию под гору, — ужасно накривил, а когда пришлось подниматься на взлобок, не мог сделать десяти шагов. Страшно трудно! — Пальцы с непривычки держать эти толстые оглобли одеревенели и не могли долее выносить, плечи от постоянного поднимания сохи для урегулирования борозды страшно устали, и в локтях, закрепленных в одной точке сгиба, при постоянном усилии этого рычага делалась нестерпимая боль. Мочи не было. «Вот оно, в поте лица, — подумал я утираясь» (Репин И.Е. Далёкое близкое. С. 382). А Толстой пахал шесть часов без отдыха — от часу дня и дотемна.

Возвращаясь к теории, нужно упомянуть и ту самую систему единого налога Генри Джорджа, которую Толстой считал идеальной для русского мира. При системе Г. Джорджа накладывается единый налог на землю, как на богатство, не произведённое человеческим трудом. Все остальные налоги уничтожаются. Всё, что человек производит, принадлежит ему. Всякий, не имеющий сил или возможности платить земельный налог на имеющуюся у него землю, сам отдает ее в общественный фонд. Из этого фонда черпают те, кто хочет пользоваться землей и за нее платить. Человек же, не пользующийся землёй, пользуется всеми улучшениями и преимуществами, добытыми на собранные с земельной ренты средства.

Очень интересно об этой теории и попытке применения её на практике пишет Татьяна Львовна:

«С тех пор, как отец прочёл книги Джорджа, он ни разу не пропускал случая, чтобы распространять его учение. При мне происходили разговоры на эту тему, и я чутко прислушивалась к ним. Одно меня смущало. Хотя для проведения в жизнь этой системы не было нужды в грубом “отбирании”, которое, как всякое насилие, было отвратительно отцу, — всё же налог с земли должен был собираться правительством. А правительство основано на насилии. Я сказала об этом отцу. Он ответил мне, что это — то, что и его иногда смущает. Но что при существующем строе — это всё же самое лучшее решение земельного вопроса; а кроме того, он представляет себе такой общественный строй, где управление народом будет иное, чем теперь, будет добровольное».

После семейного раздела Татьяна Львовна в доставшемся ей имении Овсянниково решила с благословения отца ввести тот самый земельный налог вместо обычной сдачи земли в аренду крестьянам. «Тем временем в Овсянникове крестьяне добросовестно исполняли принятые на себя обязательства. Они собирали арендную плату и вносили её в банк, расходуя её на общественные нужды. Раз они помогли погорельцам в Скуратове, раз в неурожайный год купили овсяных семян; выкопали пруд.

Доходили до меня слухи, что мужики всё ещё не вполне доверяют мне и боятся, что я когда-нибудь потребую от них сразу все деньги за все годы аренды. Но вскоре они увидали, что я не только не требую с них денег, но даже не контролирую их взносов. Когда они в этом убедились, они перестали платить арендную плату и стали пользоваться землёй даром. Некоторые крестьяне стали даже спекулировать землей, получая её даром и сдавая соседям за плату. Ко мне стали поступать жалобы, сплетни, доносы. Я тогда была уже замужем и жила вдали от Ясной Поляны. Я наезжала туда на короткий срок и не имела возможности заняться овсянниковскими делами. Кроме того, мне стало досадно на крестьян за их спекуляцию, и я решила согласиться на их просьбу продать им через Крестьянский банк ту землю, которой они пользовались. Перестав интересоваться системой Г. Джорджа в её применении к Овсянникову, я с тем большим интересом занялась её теоретической стороной» (Сухотина-Толстая Т.Л. С. 359 - 360).

Иными словами, как ни прекрасна была теория, но косные аборигены вековечной страны дураков, дети и внуки крепостных рабов, привыкшие к лукавству, стяжательству, хищничеству, обману и повиновению барину и господину — из двух возможностей выбрали всё же столыпинскую: собственность. Тем не менее, среди умного меньшинства злосчастного «русского мира» не только учение Джорджа, но и в целом христианская проповедь Льва Николаевича распространялись и завоевывала популярность.

Учение состояло далеко не только в опрощении и работе на земле, но и в отказе от воинской повинности, религиозного идолопоклонства и суеверий, от развратных увеселений и любого искусства, которое «раздражает, а не возвышает морально душу». Человек – сын Бога и работник в мире, со-творец великого Творца, приумножитель, а не разрушитель живой жизни и блага в мире. Поэтому проклятью предавалось убийство не только людей, но и животных. В идеале свободные христиане (“толстовцы”) и в ту эпоху, и в наше время должны бы быть вегетарианцами, перестать «одурманиваться» — то есть жить без табака, вина, даже без кофе. Но главная задача по сей день — служить людям разоблачением мирской лжи, помогать им «одуматься».

Некоторых сторон христианского проповедания Толстого мы уже коснулись в этой книге, но за подробностями отсылаем читателей к поздним произведениям Льва Николаевича и его дневникам после 1881 года (года перелома).

Александра Львовна — возможно, одна из немногих истинных последовательниц учения своего отца — не всегда ладила с толстовцами, часто они вызывали у нее отторжение. Вот что она пишет об этом:

«Соседи “тёмные” приходили к отцу каждый вечер. Они рассаживались вокруг него полукругом и ждали, что он им скажет. Душан записывал в кармане. Когда отец читал вслух, Душан более или менее точно рассчитывал, сколько времени будет продолжаться чтение, бежал к себе в комнату, заводил будильник, ложился и немедленно засыпал. Поездки по больным, приём в амбулатории сильно утомляли его. Когда через несколько минут будильник звонил, Душан вскакивал и поспевал как раз вовремя к обсуждению прочитанного. Иногда Чертков устраивал у себя на хуторе “беседы” с молодыми крестьянами и старался вовлечь отца в эти собрания. Но дело не пошло, может быть, отец почувствовал некоторую искусственность в этих собраниях и перестал ездить. Должна откровенно признаться, что все это мне было очень скучно. Блузы, сапоги, длинные бороды, нерасчёсанные волосы, всегда серьёзные лица, точно люди закаялись шутить, смеяться, веселиться. Только отец и иногда Чертков вносили некоторое оживление в эту среду, шутили, смеялись, каламбурили. Я сознавала, что все эти толстовцы были прекрасные люди, и что отец ценил их, но всё же не могла преодолеть гнетущую скуку. Забравшись с Анночкой, моей племянницей, моложе меня только на четыре года, в мою угловую комнату, мы под аккомпанемент гитары или фортепиано, распевали цыганские романсы. Иногда тихо открывалась дверь и входил отец. Мы смущались, останавливались: “Продолжайте, продолжайте, — говорил он улыбаясь, — хорошо у вас выходит”. И он стоял в дверях, заткнув руки за пояс, и слушал... Но не все толстовцы вызывали во мне это чувство нудной тоски. Может быть, я инстинктивно, как бывает иногда в молодости, чувствовала искусственный надрыв в некоторых из них, надрыв, которого я сама так боялась. И действительно, многие не выдерживали аскетической жизни, которую на себя взяли. Отец предостерегал их: нельзя брать на себя подвига, если не вполне готов к нему. Буланже не выдержал — запутался, проиграв казённые деньги в карты и, оставив записку, что он кончает жизнь самоубийством — исчез. Некоторые толстовцы сделались революционерами, другие ушли в монастыри, иные превратились в убежденных монархистов — остались лишь немногие. Некоторые доходили до фанатизма, большинство же людей, последовавших учению отца, погибли в ссылке и тюрьмах во время революции» (Толстая А.Л. Отец. Указ. изд. С. 418).

Сама Александра Львовна также одно время была в заключении, в советском концлагере, располагавшемся после революции в Новоспасском монастыре. Она, пройдя Первую мировую войну, концлагерь и постоянную слежку, трудности эмиграции, дожила до 95 лет и в самом деле воплотила его идеал служения людям. В советское время её правдивые мемуары в двух томах, озаглавленные «Отец» и «Дочь», были под запретом и не печатались. Теперь они доступны, и читатель найдёт в них удивительную историю жизни младшей дочери в послереволюционной России и позже — в эмиграции в Японии и Америке.

Александра Львовна восприняла от отца любовь к крестьянскому труду. Вот как она пишет об этом, вспоминая своё посещение Японии:

«А любовь его к мужику, крестьянину и простой жизни была такова, что не могла не повлиять на меня. И хотя японское сельское хозяйство — крестьяне, дома, как и всё в Японии, не похоже ни на что виденное мною прежде, всё-таки, глядя на широкие, скуластые, загорелые лица женщин, сажающих рис, на пахаря в широкой соломенной шляпе, я чувствовала то же, что чувствовала всегда к швейцарскому, французскому, американскому фермеру, русскому, японскому крестьянину — уважение к настоящей, бесспорной, безыскусственной сущности его. Спокойная серьёзность, терпение, чувство собственного достоинства, закалённость, его здоровая красота — выражают эту его сущность, точно крестьяне, сливаясь с землёй, с природой, с солнцем, впитывают в себя часть их чудесной мощи. И странное дело. И здесь, как, должно быть, и на всём земном шаре, именно эти люди, необходимость труда которых совершенно очевидна для всех, самые обездоленные, обиженные. Я никогда не видала, чтобы так работали, как японцы, с раннего утра до позднего вечера! И как работают!» (Её же. Дочь. М., 1992. С. 330).

Сама она тоже работала на земле — и так, как не всякий мужчина сумеет: в Америке она с компаньонкой завела куриную ферму. Александра Львовна не только разводила кур, но и сама иногда поставляла их заказчикам:

«На ферме обычно их грузили казак или Кащенко, но когда я привозила их в общежития, мне приходилось их таскать в кухню самой, что было не тяжело, но неудобно. Главное, я чувствовала себя очень неуютно, когда на крыльце стояли студенты, покуривая папиросы, и никогда ни один не предложил мне помочь. Да и в самом деле, какое им было дело, я была egg woman, “яичная женщина”, поставляющая им свежие яйца» (Там же. С. 437 - 438).

Несмотря на то что сложности фермерской жизни не шли в сравнение с жизнью в армии в Первую мировую, в послереволюционной нищей России и тем более в советском концлагере, ей пришлось расстаться с землёй, которую она так любила и в которую вложила столько сил.

«Но, несмотря на помощь Марты, нам было трудно. Не хватало денег. Лекций становилось меньше. Ольга скучала по дочери, да и, кроме того, она была озабочена будущим, надо было заработать денег, чтобы Мария могла закончить свое образование.

Гибель наших цыплят отразилась на нас не только материально, но и психологически. Уже не было той энергии, с какой мы раньше работали, чтобы поднять хозяйство, на которое мы уже затратили столько сил в продолжение этих пяти лет. Даже вспомнить было страшно, как я, стоя выше колен в ледяной воде быстрой речки, бушелями набирала мелкий камень для бетона и как мы лопатами — о машине и думать было нечего — мешали цемент и делали полы в курятниках. Всё, что нам удалось сделать, далось нам большими усилиями. За эти пять лет мы провели с помощью Джейн Аддамс воду в курятники и в дом, хотя ванны у нас не было, построили ещё один новый, хороший, просторный курятник и небольшой домик, в котором раньше жил казак, а теперь поселилась Марта. Эти постройки нам удалось сделать только благодаря буре и потопу. Когда, во время ливней, поднялась вода в Коннектикуте и часть города Миддлтаун была затоплена, весь лесной склад, где мы всегда покупали доски, был разрушен и строительный материал поплыл вниз по реке. Часть его выловили, но он почернел от воды и продавался за полцены. Мы этим и воспользовались. Жалко было ликвидировать хозяйство, но всё-таки мы в конце концов решили продать всех кур, коров, и ехать во Флориду» (Там же. С. 447 - 448).

Но вернёмся из Америки 30-х годов в предреволюционную Россию. Пока в стране кипели споры о земле, крестьяне продолжали нуждаться в ней, а в неурожайные годы просто голодали. Не только сам Толстой, но вся его семья старались помогать крестьянам, кто чем мог. Иной раз Софья Андреевна, как дочь врача, не отказывала просьбам и ходила в крестьянские хаты помогать принимать роды у крестьянок, Мария Львовна также стала изучать медицину — в деревнях медицинские навыки были на вес золота. Иногда дети собирались вместе и шли поработать на наделе у вдов или больных крестьян. Толстые много занимались помощью крестьянам во время неурожаев, и называли они это «работать на голоде». Они писали в газеты, собирали средства и открывали бесплатные столовые для крестьян, закупали корм для скота. В этой изнурительной работе участвовали, как правило, всей семьёй, привлекали родственников и даже слуг.

Есть интересное воспоминание об этом Марии Кирилловны Кузнецовой — горничной и домашней портнихи в доме Толстых. Она жила у них с 1885 по 1897 год и вместе с ними «помогала на голоде»:

«Много было пожертвований Льву Николаевичу на голодающих не только из России, но даже из других земель жертвовали деньгами и разными продуктами, и ситцем, и рубашками, полушубками и лаптями. И всё это Лев Николаевич со своими дочерьми раздавал собственноручно. Никто никогда из крестьян не обижался, кого бы они заделили или обошли, все были довольны. К концу зимы насчитывалось около 60-ти столовых. Многие знакомые Льва Николаевича, которые приехали помогать, разместились жить по деревням, и вели там дело: смотрели за порядками в столовых, кормили хорошо, варили щи или борщ, пшённую кашу и иногда гречневую, хлеб хороший пекли без всякой примеси. Из каждой семьи ходили по двое или по трое, а остальным выдавали на дом. Также давали дрова, муку, свеклу и пшено. У кого была скотина, давали корму. Грудным детям давали молоко. Мне приходилось говорить с деревенскими бабами. Они мне рассказывали, что эту зиму они живут, как в самые хорошие урожайные годы. С тех пор, как приехал Граф, они совсем ожили. А то топили картофельными ботвами да крыши раскрывали. Вот какое горе видели вначале. “Теперь, слава Богу, благодарим Графа. Мы слышали, что Граф скоро уедет?” — “Да, мы уже собираемся. Как вот приедут ваши господа Раевские, так мы уедем". Но вот приехали Раевские. Мы немного при них пожили, стали собираться в Ясную Поляну.

А Павел Иванович Бирюков, который больше всех помогал Графу, остался вести дело до конца, т. е. до новины» (Кузнецова М.К. 12 лет в доме Графа Л. Н. Толстого // Новые материалы о Л. Н. Толстом: Из архива Н. Н. Гусева . — [М.; Оттава], 2002. С. 218-219 ).

Ко всему сказанному нужно прибавить, что Толстой «пахал» не только для того, чтобы показывать пример своим последователям или облегчать жизнь крестьян. Он работал на земле еще и потому, что просто любил это. Он был человеком, которому нужно было видеть поля, лес, небо. Пришло время покоса, и Толстого тянуло на луг покосить траву вместе со всеми. Пришло время собирать снопы — и ему хочется собрать хоть один сноп. Его всегда тянуло на простор. Когда-то, в закрытой квадратной комнате на него нашел известный «арзамасский ужас» — «ужас чёрный, красный, квадратный». Всё, связанное с цивилизацией, с городской жизнью: квадрат, замкнутость, кирпич, духота, фабрики, камень, дым из труб, узкие улицы и особенно железо — всё это отталкивало и пугало писателя. В сне и видениях Анны Карениной истопник «работает над железом» и даже «грызёт железо». В этом сне истопник словно сам по себе, он никого не замечает и не слышит, он что-то бормочет на французском языке. Французский — язык моды, всевозможных новшеств, в том числе и бытовой, удобной жизни — материального «разнообразия». Оттого и так странно и жутко это сочетание — нищий оборванный, закутанный истопник и французский язык в его устах. Это рождает дисгармонию, ощущение кошмара.

В прогрессе, в безудержной скорости Лев Толстой чувствует опасность, что-то неестественное. Во всех своих романах он призывает не мчаться никуда, а остановиться, одуматься, задержаться, посмотреть на небо, на ближнего, заглянуть в себя самого. Толстовский герой Иван Ильич духовно оживает только тогда, когда находит в своём умирающем теле силы не спеша задуматься, посмотреть на сына и жену новым взглядом сочувствия. «Вдруг какая-то сила толкнула его в грудь, в бок, еще сильнее сдавило ему дыхание, он провалился в дыру, и там, в конце дыры, засветилось что-то. С ним сделалось то, что бывало с ним в вагоне железной дороги, когда думаешь, что едешь вперед, а едешь назад, и вдруг узнаешь настоящее направление».

Это очень важный и точный образ. В суете жизни мы думаем, что движемся вперёд, к лучшей жизни, к прогрессу, к улучшению быта, к радости. Иван Ильич думал именно так. Всю жизнь он «улучшал себе жизнь», но мнимо двигался вперёд. «Всё устраиваются, когда же начнут жить?» — записал Толстой, когда его семья переехала в Москву. Иван Ильич не жил, а всего лишь устраивался. И только на смертном одре он вдруг осознает, что жизнь его была «не то». «Да, всё было не то, — сказал он себе, но это ничего. Можно, можно сделать “то”. Что ж “то”? — спросил он себя и вдруг затих».

В Толстом-мыслителе сочетались две как будто противоположные черты: с одной стороны, сочувствие к слабым, нищим, беззащитным и желание их защитить и спасти — свойство людей взрослых и мудрых, а с другой стороны — мечтательность юноши, который верит, что если людям просто «объяснить», что нужно жить скромнее, побольше работать и помогать друг другу, то и наступит мир и благоденствие.

К сожалению, пока в нашем мире технического прогресса «природные» идеи Толстого — призывы к ручному труду, опрощению и возвращению к земле — не получили должного распространения. Быть может, наступит время, когда простота жизни и близость к природе будет не мечтой Толстого, а нашей общей реальностью? Деревни и сёла расцветут, города станут чище и просторнее, а люди закроют все не слишком ненужные заводы, распашут поля, очистят реки, станут изучать и охранять всё живое и через своё просвещённое сознание обретут гармонию и радость? И, может быть, вдохновляясь тишиной за окнами и пением соловьёв, снова начнут писать настоящие стихи и настоящую прозу? Будем надеяться на это.

__________________________

«Я БОЛЬШЕ НЕ БУДУ ПОСТИТЬСЯ»

Истинно существует только Бог.

Человек есть проявление Его

в веществе, времени и пространстве.

Л.Толстой

В предшествующих главах нашей книги мы много рассказали о том, что Толстой любил. Поговорим теперь о том, что он никак любить не мог — о лжи в человеческой жизни, и, в частности, ненавистном всякому истинному христианину обмане религиозном, церковном.

«Всяк человек — ложь, и я тож», — говорили в старину на Руси.

В своих дневниках Толстой исследует и пытается искоренить всякую ложь в самом себе, в художественных произведениях ищет и высмеивает её в обществе и людях, часто прибегая к своей знаменитой иронии или даже сарказму. Ирония, насмешка — это ещё один способ учить правде, которая была, как он сам признавал, «главным героем» всех его книг.

В молодые годы, бывало, Льву Николаевичу не удавалось удержать разумную меру критицизма… Например, Евг. Гаршин, рассказывая в своих «Воспоминаниях» (1883) о беседе с И.С. Тургеневым, передаёт такое его критическое мнение о Толстом: «Толстой никогда не верил в искренность людей. Всякое душевное движение казалось ему фальшью, и он имел привычку необыкновенно проницательным взглядом своих глаз насквозь пронизывать человека, когда ему казалось, что тот фальшивит». Толстому «казалось, что люди, которых мы считаем добрыми, только притворяются такими или стараются проявлять в себе такое качество, что они напускают на себя уверенность в пользе взятых на себя задач» (Цит. по: Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого. М., 2000. Книга 1. С. 151). Конечно, в таком субъективном, лишь отчасти справедливом, мнении сказалась остаточная обида Ивана Сергеевича на меткую, саркастическую характеристику Толстым нелепой барской благотворительности, в которой участвовала дочь Тургенева. С этой критики в 1861 году началась многолетняя ссора писателей (см.: Там же. С. 231 - 234).

Д.В. Григорович о молодом Толстом, вернувшемся из Севастополя, отзывался так: «Какое бы мнение ни высказывалось и чем авторитетнее казался ему собеседник, тем настойчивее подзадоривало его высказать противоположное и начать резаться на словах. Глядя, как он прислушивался, как всматривался в собеседника из глубины серых, глубоко запрятанных глаз и как иронически сжимались его губы, он как бы заранее обдумывал не прямой ответ, но такое мнение, которое должно было озадачить, сразить своею неожиданностью собеседника. Таким представлялся мне Толстой в молодости» (Григорович Д.В. Из “Литературных воспоминаний” // Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. М., 1978. С. 77-78).

Интересно, что эта горячность недоверчивость «троглодита», как назвал его Тургенев, сочеталась в Толстом с невероятной чувствительностью и вниманием к тончайшим нюансам настроений окружающих. Фрейлина Александра Андреевна (Alexandrine) Толстая (двоюродная тётка Льва Николаевича) писала о молодом Льве после его возвращения из Севастополя в 1855 году: «Сам по себе он был прост, чрезвычайно скромен и так игрив, что присутствие его воодушевляло всех. Про самого себя он говорил весьма редко, но всматривался в каждое новое лицо с особенным вниманием и презабавно передавал потом свои впечатления, почти всегда несколько крайние. Прозвище тонкокожего, данное ему впоследствии его женой, как раз подходило к нему: так сильно действовал на него в выгодную или невыгодную сторону малейший подмеченный им оттенок. Он угадывал людей своим артистическим чутьём, и его оценка часто оказывалась верною до изумления» (Толстая А.А. Мои воспоминания о Л.Н. Толстом // Л.Н. Толстой и А.А. Толстая. Переписка. М., 2011. С. 11).

Умея мгновенно подмечать и хорошо запоминать физические особенности людей, Толстой часто на них опирался, когда хотел что-то сказать о сущности человека и особенно высмеять его. Уловив общее, он отыскивал деталь, которая помогла бы ему выразить это «общее» художественно. В письме Некрасову от 2 июля 1856 года он вспоминает, например, «тоненький неприятный голосок» Чернышевского, которого перед этим называет «клоповоняющим господином» (60, 74).

Отыскивая правду, Лев Толстой, с лёгкой руки Тургенева окрещённый «троглодитом», вырос в «великого писателя русской земли», и это второе определение, данное всё тем же Тургеневым, навеки осталось с Толстым.

Но вот писатель ищет и обретает в начале 1880-х настоящую религиозную веру. С позиций открывшейся ему в евангелиях и в собственных думах над ними христианской истины Толстой ищет и находит обман и фальшь уже в самих основах общественного устройства лжехристианского мира. Как неправду, мешающую людям жить по-Божьи, он постепенно осмысливает и уклад жизни в обществе, и официальную религию, науку, искусство, медицину, всё, что связано с деньгами и прибылью, технический прогресс, юридическое право, отношения между мужчиной и женщиной, высший свет — всюду обман, самообман, подделка под жизнь, и всё это причина бесконечных, всё усиливающихся страданий всего мира, и особенно простого народа, продолжающего жить по более правдивым природным законам честного труда и искренней веры в Бога.

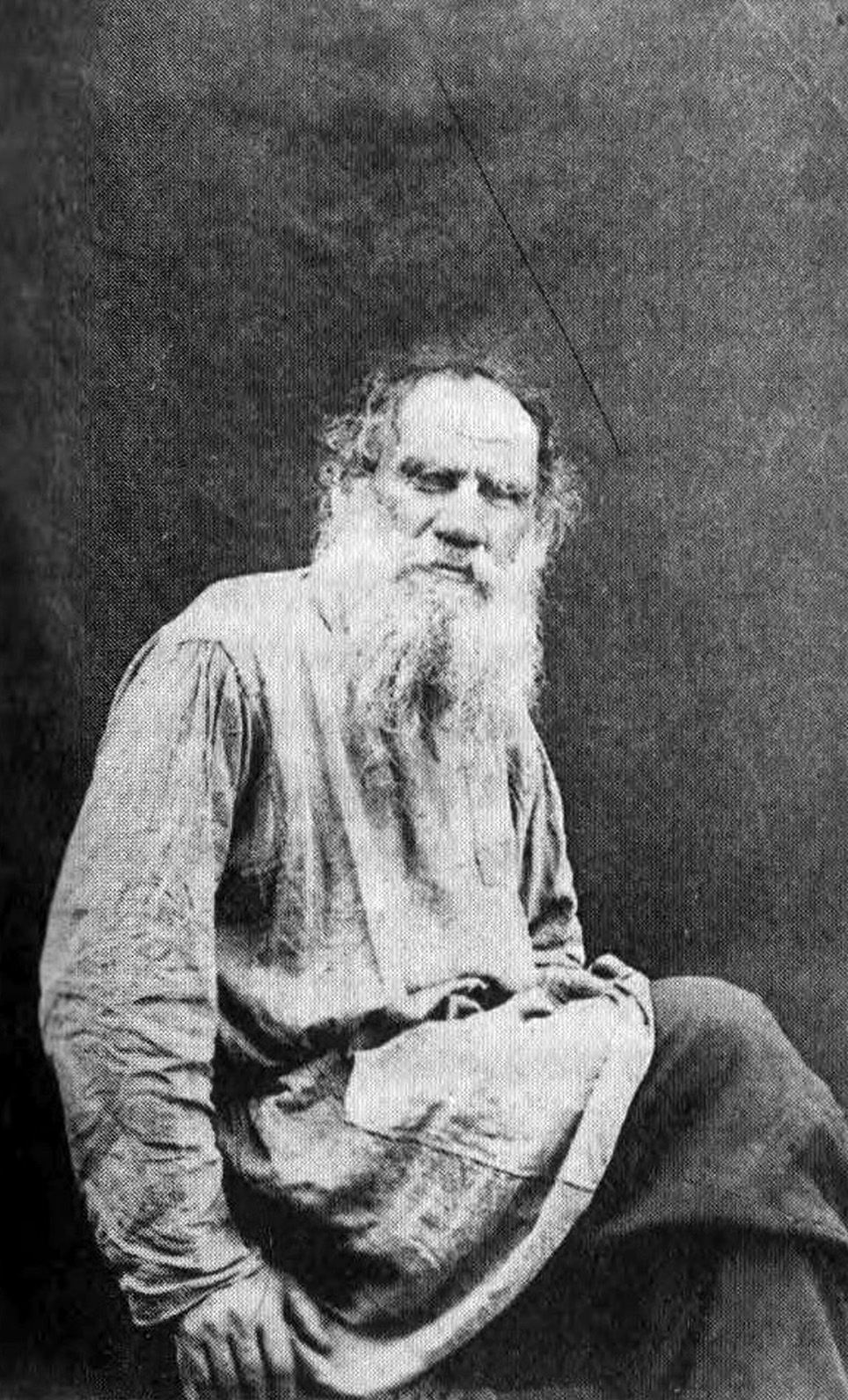

Л.H. Толстой.

Фотография Е.С. Томашевича.

1891. Хутор Русаново Тульской губернии

Свою проницательность — дар для прозаика-реалиста, Толстой теперь, как артиллерист пушку, разворачивает в направлении основ окружающего его лжехристианского общества, целясь орудием критики в мирскую неправду и суеверия людей.

Подобно тому как Наташа Ростова когда-то с недоумением и недоверием смотрела постановку оперы в театре, так Толстой 1880-1900-х годов смотрит на весь мир – глазами пробудившегося к христианскому пониманию жизни человека, подобного новорождённому дитя. В романе «Воскресение» он описывает литургию в храме ровно с той же иронией, с какой описывал оперу. Для Толстого-христианина и не могло разницы между бездарной и бессмысленной театральной постановкой и «таинствами» церковного идолопоклонства. И то и другое теперь представилось ему обманом, отвлекающим человека от более важного — от той религиозной и трудовой аскетической жизни, к которой придёт сам Толстой и к которой будет звать всех живых, имеющих уши слышать...

Однажды он наблюдал, как священник вдалбливал в головы детей догмат о непорочном зачатии Христа. Толстой вгляделся в детские лица, и заметил, что крестьянские дети сопротивляются, как могут, насилию попа над их сознанием: уважительно молчат, но ни на слово не верят учителю. Это недоверие легко отозвалось в его душе — ведь и он тоже к концу 1870-х утратил веру в мистическое обрядоверие церковного лжехристианства, которое много веков тому назад для миллиардов своих жертв подменило и скрыло нравственное учение Христа — знание того, что есть человек, что есть Бог и «как жить человеку». Самостоятельно исследовав многотомное Догматическое богословие православной церкви, Толстой, конечно же, признал ложью библейские чудеса, сделавшиеся для образованных людей уже его столетия несусветной архаикой, подобно «олимпийским» политеистическим химерам античного мира, неостроумно ограничивающей Бога в возможностях границами, соответствующими пониманию мира и самих себя древними людьми – давно, уже и в XIX столетии, превзойдённого человеческой наукой и технологиями.

Статья Л.Н. Толстого «Что такое религия и в чём сущность её?» завершается таким определением того, что не есть и что есть религия:

«Религия не есть раз навсегда установленная вера в совершившиеся будто бы когда-то сверхъестественные события и в необходимость известных молитв и обрядов; не есть также, как думают учёные, остаток суеверий древнего невежества, который не имеет в наше время значения и применения в жизни; религия есть устанавливаемое, согласное с разумом и современными знаниями отношение человека к вечной жизни и к Богу, которое одно движет человечество вперёд к предназначенной ему цели» (35, 197 – 198; Выделение наше. – Д. Е. )

Иначе говоря, религия христианина не есть и не может быть бездумным и слепым последованием тому, что вдолблено о Боге в детские головы родителями и попами или в малодумающие взрослые – какими-нибудь «миссионерами», агитаторами, размазывающими по умам свой религиозный спам. Это не вера доверия. Это вера понимающего дискурса человека с природой и другими людьми, с Высшими Законами жизни всех разумных существ всех Божьих миров. Основа же понимания и мудрого, любовного отношения к другим – применённое к себе самому знание: как проверенная тысячами лет мудрость, выражение Откровения Бога, так и более молодое и даже современное знание научное, как специальные, так и общенаучная картина мира. Такой союз истинной науки и истинной религии долженствует разрушить человеческую ложь и подтвердить истину древнего Откровения о применении в мире людей всеобщих Высших Законов бытия.

Разумеется, из этого определения следует, как главное, доверие человека Богу и тем великим пророкам и учителям человечества, которые учили Его Истине; а во-вторых – доверие формирующейся в новейшую эпоху Научной Картине Мира, то есть объективному знанию, которое может исправить ошибки великих учителей и изобличить лжепророков. Церковники и сектанты XX-XXI столетий более всего боятся этого изобличения их полоумных догм, и вся их в отношении научного знания деятельность – либо отравление религиозным эрзацем дискурсов научного сообщества (засчёт включения в него своих адептов), либо – богословское лукавое приспособленчество к всё новым и новым, разбивающим их ложь в пух и прах, научно проверенным, истинным знаниям, паразитирование на них и их ограниченной доступности для рядовых адептов церковных и сектантских лжеучений.

Годами выработанные аналитические способности Толстой «кощунственно» прилагает и к тем вопросам, которые поклонники церковного учения полагали решёнными посредством простого доверия попам и «священным» книжкам. Даже монах в повести «Отец Сергий» не избежал скепсиса христианского писателя, направленного против поклонения “чудотворцам”. «Он встал, подошёл к перильцам, около которых они толпились, и стал благословлять их и отвечать на их вопросы голосом, слабостью звука которого он сам умилялся». Отец Сергий у Толстого не святой, а обычный человек, который хочет жить по-Божьи, то есть простой и разумной жизнью человека христианина, но которого суеверы церкви считают святым и превозносят как чудотворца, а это, конечно же, грубое суеверие.

Иисуса Христа Лев Николаевич не считал Богочеловеком (в церковной дефиниции этого термина), но только пророком — одним из многих пророков в истории человечества, которые поняли истину и пытались донести её до людей. Такими же просветлёнными светом разума людьми он считал Сократа, Будду, Лао Цзы, Конфуция, Моисея и других. К ним же, то есть к тем, кому «открылась истина», он причислял и себя. В некоторых своих записях он называет свою проповедь «делом Божиим». В искании истины, в богопознании он доверял не одним церковным авторитетам, но и древним и новым философам, но более всего – своим разуму и нравственному чувству, совести, считая, подобно Сократу, что совесть — это голос Бога в разумной и добродетельной душе человека.

Однако Толстой, в отличие от Сократа, был не язычник, а христианин, и, с позиций христианского жизнепонимания, не считал, что люди должны служить и подчиняться государству.

Освободившемуся от обманов веры Толстому трудно было понять, как это не только народ, но и образованные и начитанные люди могут искренне верить в непорочное зачатие, в обращение воды в вино, в плотское воскресение Христа. Ему казалось, что некоторые из этих людей, более образованные, попросту кривят душой и обманывают окружающих, а то и самих себя.

В свою очередь, поклонники церковной религии смотрели и продолжают смотреть на Толстого-христианина и его проповедь с предрассудочных, а иногда и неприязненных, позиций. Повторяются те же «аргументы», на которые Толстой уже отвечал в мало кем 100 лет спустя читаемых своих публицистических статьях. Например, суждение о том, что призыв Толстого к личному духовному совершенствованию не всегда работает, когда речь идёт не о личности, а об обществе в целом, о мироустройстве с его установившимися культурными традициями, привычками, национальными особенностями. Апеллирующие к нему критики предпочитают «не помнить», что Толстой не ставил целью социальные преобразования подобного уровня системности (общество, человечество…), адресуясь к отдельной личности, к каждому из своих читателей.

Аргумент церковноверующих поклонников Толстого как реалиста и психолога таков: недоверчивость, насторожённость, проницательность писателя, которые делают его великим реалистом и психологом, когда он описывает несовершенный мир людей, как представляется им, не всегда могут прилагаться к вопросам веры. Это одна из причин того, что религиозно-нравственное учение многим чуждо и непонятно. Критическое отношение к устоявшемуся институту церкви, к самой религиозной традиции, кажущейся им на все века равно необходимой для личности и для культуры – неприемлемы для тех, кто считает изначальным и истинным учением Христа учение именно своей, с детства возлюбленной, церкви.

Аргумент этот разбивается простым соображением: никакая из культурных привычек не бывает навсегда. Культура – это совершенствование человека, тогда как цивилизация со всеми её социальными институтами, включая государства и церкви – всего лишь система вспомогательных средств выживания человека в том виде, каков он пока есть. Цивилизация не должна сдерживать культурного роста – как шелуха зерна не должна сдерживать пробивающийся росток или скорлупа – проклюнувшегося цыплёнка.

Толстой тоже прошёл через насилие над собой, пытаясь удержать в себе веру-доверие к церковным лжи и колдовству. В годы создания «Анны Карениной» Лев Николаевич пытался воцерковиться, участвовал в таинствах, постился. Вся его семья полностью разделяла его «увлечение». Но всё же сомнение в душе Толстого росло, и один случай, совершившийся во вторую поездку Толстого в Оптину пустынь, в 1881 году, и описанный сопровождавшим его слугой Арбузовым, а позднее его сыном Ильёй, стал решающим в его выборе.

«Придя туда, они, конечно, остановились в странноприимном доме, в грязи и во вшах, обедали они в страннической харчевне и как рядовые паломники должны были беспрекословно терпеть и подчиняться казарменной дисциплине монастыря». <...> Когда монахи всё-таки узнали, что среди приезжих – сам граф Толстой, то «...вдруг всё изменилось. Монахи прибежали к отцу. — Ваше сиятельство, пожалуйте в гостиницу, для вас отвели лучший номер, ваше сиятельство, что прикажете сготовить вам покушать, — и т.д. Такое чинопочитание и, с одной стороны, грубость, с другой — низкопоклонство произвели на отца очень отрицательное впечатление» (Толстой И.Л. Мои воспоминания. С. 171).

Кроме неравного отношения к людям-братьям, Толстой в беседе со старцами монастыря уличил их в лукавстве трактовок евангелия, а в некоторых случаях – и в простом незнании библейских текстов.

После этой поездки Толстой существенно охладел к православию и однажды во время поста вдруг попросил себе котлету. Вот как это описывает Илья Львович: «Вдруг отец обращается ко мне (я всегда сидел с ним рядом) и, показывая на блюдо, говорит:

— Илюша, подай-ка мне эти котлеты.

— Лёвочка, ты забыл, что нынче пост, — вмешалась мама.

— Нет, не забыл, я больше не буду поститься и, пожалуйста, для меня постного больше не заказывай.

К ужасу всех нас он ел и похваливал» (Там же. С. 172).

Конечно, это был только диалектически неизбежный “переходный” этап в освобождении Толстого от внушённой с детства и разоблачённой им церковной лжи. Позднее Лев Николаевич станет решительным сторонником воздержания — в пище, в половых отношениях и пр. Его статья 1891 г. «Первая ступень» — именно о посте христианском, а не об одном вегетарианстве, как думают многие.

Один из наиболее актуальных для начала XXI века мифов – это миф о Толстом «ересиархе», «творце новой религии». Основан он, если вдуматься, на одном-единственном, слишком буквально и тенденциозно трактуемом, месте в Дневнике Толстого.

Ещё в молодости, 4 марта 1855 г., Толстой записал в Дневнике очень соблазнительное для религиозных толстоведов признание:

«Нынче я причащался. Вчера разговор о Божественном и вере навёл меня на великую и громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества: религии Христа, но очищенной от веры и таинственности; религии практической, не обещающей будущего блаженства, но дающей блаженство на земле. Привести эту мысль в исполнение я понимаю, что могут только поколения, сознательно работающие к этой цели. Одно поколение будет завещать мысль эту следующему и когда-нибудь фанатизм или разум приведут её в исполнени0е. Действовать сознательно к соединению людей с религией, вот основание мысли, которая, надеюсь, увле

чёт меня» (47, 37 - 38).

Очень многие даже специалисты по Толстому, помня знаменитую историю с «зелёной палочкой» и зная любовь юного Л.Н. Толстого к философии «просветителя» Ж.-Ж. Руссо – спешат экстраполировать это признание молодого Льва Николаевича на его деятельность через 25-30 лет: опрощение и христианскую проповедь. И тут же вступает в действие «тяжёлая артиллерия» критики со стороны православно верующих: они «уличают» Толстого 18801900-х гг. в узком сектантстве, гордыне (желал стать новым Христом!), в увлечении европейским «светским» гуманизмом, в «утилитаризме» приписываемых ему мечтаний о земном рае.

На деле – и это надо запомнить! – Толстой-христианин последних 30 лет земной жизни осуществлял совершенно не то, что можно предположить из знакомства с дневниковой записью 1855 г. Он не основывал новой религии, «собственного» христианства, а разоблачил историческое – проведя огромную самостоятельную исследовательскую работу. Разоблачил и отделил от христовой и Божьей Истины древний обман церковников, навязавших христианскому миру, в подмен первоначального учения Христа, позднейшее синтетическое учение еврейских сектантов, перписавших «под себя» целые страницы канонических евангелий.

Толстой вернул миру учение Христа – и лжехристианский мир снова не принял его, обрушившись с руганью на учителя Льва, как некогда римские язычники и правоверные иудеи — на учителя Иисуса.

Поразительно в результатах этой работы пророческое прозрение Льва Николаевича, не имевшего доступа к ряду источников – прежде всего, апокрифических евангелий, обнаруженных археологами только в XX столетии. И это чудо указывает нам на главную в жизни Толстого любовь – ко Христу и к возвещённой им Божьей истине. Быть может он, как и весь исламский мир до сего дня, заблуждался, ставя Христа в ряд величайших и одарённых Свыше, но земных людей-пророков. Но и это – свидетельство его любви к личности и учению Иисуса. Он видел, как якобы любящие и обожающие его люди губят себя и других, не слушаясь учения того, кого сами назвали «богом», не живя по нему. Даже в отпетом злодее он жалел ту частичку Христова и Божьего, которая губилась таким злодеем, а должна бы — в соединении с другими — сделаться единой Церковью, единым телом воскресшего воистину Христа.

Да, вопреки расхожему мнению, Толстой верил в Христово воскресение, понимая его, однако, не догматически и не мистически, не по схемам церковников. 2 марта 1884 г. в письме художнику Н.Н. Ге, своему другу и единомышленнику в любви к Истине и к Христу, он записал свою настоящую христианскую надежду:

«Правда, что, фигурно говоря, мы переживаем не период проповеди Христа, не период воскресения, a период распинания. Ни за что не поверю, что он воскрес в теле, но никогда не потеряю веры, что он воскреснет в своём учении. Смерть есть рождение, и мы дожили до смерти учения, стало быть, вот-вот рождение — при дверях» (63, 160).

Такая «эпоха распинания Христа» для Толстого — не один XIX век, а все века господства церквей. «Смерть учения» и его грядущее «рождение» — это и забвение человечеством первоначального учения Христа, его подмена церковной ложью, и – одновременно – нарастающая потребность в том духовном руководстве, которое содержало в себе извращённое ложью и полузабытое учение. Значит – ему суждено воскреснуть и спасти человечество к разумной жизни в Боге!

Сколько, как кажется, детской наивности – но и сколько искренности и подлинной пасхальной радости в этих исполненных надежды строках!

Толстой вернул христианству первоначальные смыслы духовного перерождения и совершенствования человека. В этом и состоит истинная культура: подобно тому как труд земледельца, пахаря состоит в преображении поля дикого в хлебное, кормящее...

Конечно, лжехристианский мир не мог мириться с таким высоким пониманием. В Синоде, обер-прокурором которого в 1880-м году был назначен ультраконсервативный К.П. Победоносцев, с подозрением следили за религиозными статьями Толстого, знали о его проповеди против официальной церкви, но долго не решались выступать против столь известного человека и писателя. Формальным поводом к письму-определению было описание таинства причастия в романе «Воскресение».

В 1901 году появилось знаменитое на весь мир определение Святейшего Правительствующего Синода об отпадении Толстого от церкви. Оно не было настоящим церковным «отлучением», как принято его называть, т.к. отлучение — настоящая анафема — означает невозможность возвращения в лоно церкви, за отлученных не молятся. Определение же Синода завершалось так: «Посему Церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею. […] Молим ти ся милосердный Господи, не хотяй смерти грешных, услыши и помилуй, и обрати его ко святой Твоей Церкви. Аминь».

Однако даже не будучи настоящим отлучением, определение Синода было воспринято многими в России и в мире именно как отлучение, даже «анафема Толстому». Александра Львовна писала: «Волнения вокруг имени отца продолжались, никогда ещё Толстой не достигал такой известности, как теперь, с помощью правительства и Св. Синода. Приветственные телеграммы, письма, адреса, ругательства — тысячами сыпались по адресу Толстого. В Петербурге, на передвижной выставке, перед портретом Толстого, написанным Репиным в Ясной Поляне, во весь рост и босиком […], публика, экспромтом собравшись в большую группу, устроила овацию. Какой-то студент вскочил на стул и произнёс речь, кричали ура, разукрасили портрет цветами, гирляндами; а когда демонстрация повторилась ещё раз, — портрет Толстого, по распоряжению властей, был снят. Группа людей, пройдя на выставку и увидев пустое место, послала Толстому гирлянду цветов и телеграмму: “Не найдя вашего портрета на выставке, посылаем вам нашу любовь”.

Все эти волнения расшатали здоровье отца, ослабили его сердце, он очень похудел, постарел, стал прихварывать. Чем больше люди выражали Толстому сочувствие, чем больше писали и говорили о нём, тем сильнее он чувствовал свою ответственность перед людьми.

[...] В дневнике отец кратко отмечает взволновавшее всю Россию событие: “За это время было странное отлучение от церкви и вызванные им выражения сочувствия, и тут же студенческие истории, принявшие общественный характер и заставившие меня написать Обращение к царю и его помощникам, и программу”» (Отец. С. 377 - 378).

В этой главе мы не будем полностью приводить ответ Толстого Синоду, текст которого легко можно найти в 34-м томе полного «Юбилейного» собрания сочинений Толстого в 90 томах. В числе прочего, Лев Николаевич цитирует там анонимные «ругательные» письма к нему православных фанатиков – ещё одно красноречивое свидетельство удаленности Православной церкви от Истины и от Христа.

Приведём лишь несколько выдержек из толстовского ответа Синоду:

Л.Н. Толстой и И.Е. Репин.

Фотография С.А. Толстой. 1908. Ясная Поляна

«Стоит только почитать требник и проследить за теми обрядами, которые не переставая совершаются православным духовенством и считаются христианским богослужением, чтобы увидать, что все эти обряды не что иное, как различные приёмы колдовства, приспособленные ко всем возможным случаям жизни. <...> То, что я отвергаю непонятную троицу и не имеющую никакого смысла в наше время басню о падении первого человека, кощунственную историю о Боге, родившемся от девы, искупляющем род человеческий, то это совершенно справедливо. Бога же — Духа, Бога — любовь, единого Бога — начало всего, не только не отвергаю, но ничего не признаю действительно существующим, кроме Бога, и весь смысл жизни вижу только в исполнении воли Бога, выраженной в христианском учении. [...] Сказано также, что я отвергаю все таинства. Это совершенно справедливо. Все таинства я считаю низменным, грубым, несоответствующим понятию о боге и христианскому учению колдовством и, кроме того, нарушением самых прямых указаний Евангелия. [...] Если разуметь жизнь загробную в смысле второго пришествия, ада с вечными мучениями, дьяволами, и рая — постоянного блаженства, то совершенно справедливо, что я не признаю такой загробной жизни; но жизнь вечную и возмездие здесь и везде, теперь и всегда, признаю до такой степени, что, стоя по своим годам на краю гроба, часто должен делать усилия, чтобы не желать плотской смерти, то есть рождения к новой жизни, и верю, что всякий добрый поступок увеличивает истинное благо моей вечной жизни, а всякий злой поступок уменьшает его. [...] Как бы кто ни понимал личность Христа, то учение его, которое уничтожает зло мира и так просто, легко, несомненно дает благо людям, если только они не будут извращать его, это учение все скрыто, все переделано в грубое колдовство купанья, мазания маслом, телодвижений, заклинаний, проглатывания кусочков и т. п., так что от учения ничего не остается».

Ответ Толстого Синоду (довольно обстоятельный) звучит очень логично. Христианскому миру, чтобы спастись, неизбежно предстоит утвердиться в новом религиозном жизнепонимании – выраженном в первоначальном учении Христа.

Но слишком многие в этом мире, в особенности в странах с сильным влиянием традиционализма, как Россия, ставят для себя на пути к пониманию Толстого, на пути к истине Бога и Христа, как будто некий «барьер невосприятия», искусственную «баррикаду» из обиженного квазирелигиозного эгоизма и множества вопросов к Толстому – ставимых с позиций защиты церковных идолопоклонства и суеверий, ложно приписываемых к «традиции» и даже к фундаменту культуры. Такие вопросы заведомо неверны, а оттого невозможны для адекватного ответа.

Дадим же им слово – и кратко ответим им.

Главная претензия к Толстому-христианину современных, начала XXI столетия, культурных (как правило городских) церковноверующих критиков апеллирует к необходимости уважения к традиции и к вере православных, имеющей более чем тысячелетнюю историю. Почему-де Толстой, призывающий к любви и единению в истине, в вопросе религии начал, после своего духовного прозрения, так грубо обличать традицию жизни и веры его предков? Отчего он не хочет проявить терпимость и уважение ко всем тем, кто и составляет эту самую православную церковь, и просто не обращать на них внимания, а заниматься совершенствованием собственной души, как он и призывал делать в других вопросах?

Ведь наша церковь, — рассуждают, по своей вере, критики Толстого, не здание и не обряды сами по себе. Православная церковь — это все верующие, причисляющие себя к ней, и насмешка над церковными обрядами («волхование», «низменное, грубое колдовство», «вредный обман») равна оскорблению всех тех, кто верит в них. Церковь — это не только таинства и даже не только вся совокупность верующих и ежедневно молящихся людей — это ещё и «вековая культурная традиция», в которой создавались шедевры архитектуры, церковной музыки, росписи и иконописи, составившие славу русского искусства во всем мире, это, наконец, великая традиция письменности — давшая начало в том числе и русской литературе. Толстой не мог не знать, что наш литературный язык просто не существовал бы без церкви — ведь он создавался в процессе постепенного слияния народного языка с книжным, а книжный славянский язык рождался и формировался в церковных переводах с греческого Евангелий и святоотеческих писаний. Да и само Евангелие — сохранилось бы оно и дошло бы до письменного стола Льва Николаевича, не будь церковных писцов, из века в век переписывавших Книгу Книг и деяния Апостолов, передававших предания; не будь золоченых книжных окладов, украшенных драгоценными камнями и хранимых в тех самых алтарях, над которыми Толстой впоследствии будет смеяться?

И, наверное, самое существенное: отринув церковь, что делать с памятью о тысячах святых праведников, совершавших духовные подвиги во имя Христа и ближнего своего, подвергаясь гонениям и лишениям, уходивших в скиты и молившихся непрестанно — каждую минуту? Ведь все они жили в православной традиции. Разве все эти люди погибли зря — а если зря, то как они умудрились вдохновлять поколения других людей на чистую и праведную жизнь, на духовные подвиги аскезы и самопожертвования? Разве тысячи церковных людей — священников, монахов, отшельников — не посвящали жизнь молитве за весь мир, в том числе и за неведомого им крещеного в православии Лёвушку, который рос и воспитывался в Ясной Поляне?

И так далее, и тому подобное… Но на апелляции к умилительным подробностям православного детства Толстого водопад «оригинальных» аргументов поклонников православия часто или иссякает, или окончательно теряет рациональные смыслы, поэтому – остановим его здесь, именно на этом месте.

Действительно, юный Лев рос он под сильным влиянием своей «милой тётеньки» Александры Андреевны Ёргольской, которая, как и рано умершая мать Толстого Мария Николаевна (чей молитвенник с переписанными от руки молитвами хранится в музее Толстого), как и отец его, построивший храм в своём родовом имении Никольское-Вяземское во исполнение обета после возвращения живым после войны 12 года, — все были православными и не отрицали «религии предков».

Но свидетельствует ли это о её истинности на все времена, для всех потомков Толстых и для всего человечества? Никак.

Между прочим, уже в книге «В чём моя вера?», написанной в 1-й половине 1880-х гг., Толстой ответил на большую часть тех вопросов, которые, не удосужившись прочесть этой книги, продолжают адресовать ему православные. Он не отрицал религиозных основ русской культуры и огромнейшего значения для неё деятельности Православной церкви. В тексте «В чём моя вера?» он признавал, что именно она «пронесла свет христианского учения о жизни через 18 веков» российской истории. Но тут же признавал и то, что ради мирских выгод и угождения мирской власти церковь православная «желая скрыть его в своих одеждах, сама сожглась на этом свете» (23, 440). Распространение в Новое время в народе грамотности, философских и научных знаний привело церковников (и не только православных) к идеологическому и духовному банкротству.

«Мир с своим устройством, освящённым церковью, отбросил церковь во имя тех самых основ христианства, которые нехотя пронесла церковь, и живёт без неё. Факт этот совершился, — и скрывать его уже невозможно. Всё, что точно живёт, а не уныло злобится, не живя, а только мешая жить другим, всё живое в нашем европейском мире отпало от церкви и всяких церквей и живёт своей жизнью независимо от церкви. И пусть не говорят, что это — так в гнилой Западной Европе; наша Россия своими миллионами рационалистов-христиан, образованных и необразованных, отбросивших церковное учение, бесспорно доказывает, что она, в смысле отпадения от церкви, слава Богу, гораздо гнилее Европы.

Всё живое независимо от церкви» (Там же. С. 440 - 441).

Конечно, остаются и в наши дни модны и находят своих поклонников современные Толстому и позднейшие его критики, писавшие с позиций охранения церковных догматов: Вл. Соловьёв, Леонтьев, Зеньковский, Розанов, Бердяев, Ильин и много других. Но и их «аргументация» (кстати, весьма небезупречная со строго ортодоксальных православных позиций) держится на том же «барьере невосприятия» не только писанного, но и отвеченного при жизни Толстым, да, пожалуй на невежестве, лени и доверчивости читателей подобной публицистики.

Для примера, вот что пишет В.В. Розанов — противоречивый, но удивительно самобытный мыслитель — современник Толстого, в статье «Л.Н. Толстой и Русская церковь»:

«Всё это <обрядность и вероучение церкви. – Д. Е.> очень народно и очень жизненно: храмовая служба наша обнимает мелкое и великое жизни человеческой во всех ее подробностях, в высшей степени понятных и в высшей степени нужных каждому. Отсюда проистекает народный и любимый характер церковной службы. Не зная церковной службы, совершенно нельзя понять, что такое русский народ и как он произошёл. Если бы уничтожить церковную службу и разрушить действие её на душу народную и на быт народный, — Россия немедленно дезорганизовалась бы, пришла в хаос и пала.

<...> Этого нельзя понять, не зная универсальности нашей храмовой службы и того, что она вся выражена поэтично, вдохновенно. Её музыкальная сторона, заключающаяся в повышениях и понижениях голоса произносящего молитвы, в напевах молитв — удивительна. <...> Вот великий “Акрополь" русского народа; его “победа над Аннибалом”... Здесь таится так много сокровищ, что в виду их совершенно невозможно было подымать тех споров с богословием Церкви, то есть с книжными теориями о Церкви, которые начал Толстой. Пусть был бы во всем прав Толстой, и ‘русское богословие” под его критикой превратилось бы в развалины. Это ничего решительно не затронуло бы. И “русский святой”, с помощью всему слабому и болящему в народе, остался бы по-прежнему всё так же нужен и полезен народу, так же свят и прекрасен в своём образе; и “даруй, Господи, мир всему миру, соедини всех верующих вместе, уничтожь разлад их сердец, дай нам всем кончину жизни светлую, совестливую и безболезненную” — всё это осталось бы истиною, всё это останется прекрасным и глубоким».

И далее, как раз о «барьере невосприятия», о глухоте православных по отношению к проповеди Толстого:

«В России, в образованных классах, очень развит полный атеизм: атеисты шумно приветствовали его критику, воображая, что она что-то разрушает. Наконец, ей очень обрадовались теснимые правительством сектанты, так как эта критика удовлетворяла их чувству вражды к Церкви. Но на неё совершенно не обратила никакого внимания вся масса […] русского общества, которая знает существо своей Церкви и знает её корни. Море всегда больше пловца... Оно больше Колумба, мудрее и поэтичнее его. И хорошо, конечно, что оно “позволило” Колумбу переплыть себя; но могло бы и “не дозволить”. Природа всегда более неисповедимая тайна, чем разум человеческий. Толстой — был разум. А история и Церковь — это природа».

Статья Розанова была опубликована уже после смерти Толстого, и Лев Николаевич никак не мог отреагировать на неё. Да вряд ли бы и стал ещё раз, уже, быть может, тысячный после книги «В чём моя вера?» приводить своё сравнение национальной культуры с младенцем, который подрос и может питаться сам, другой пищей, нежели прежнее материнское молоко. Этот период наступал для европейских народов, самые счастливые из которых в наши дни, в начале XXI столетия, уже вполне свободны в своём развитии от пут церковных суеверий и бытового традиционализма. Неизбежен он и для России… как бы долго ни казалось адептам традиционной в России церкви, что развитие и жизнь — в их отживающем обрядоверии и идолопоклонстве.

В целом нужно признать, что талантливые Розанов, Бердяев, Ильин и другие дореволюционные и позднейшие эмигрантские критики Толстого, оказался менее прозорливыми, чем гениальный яснополянец. Тот, как общеизвестно, до последних дней жизни, и именно с религиозных, евангельских и христианских, позиций, проклинал увлечение некоторой части городской российской молодёжи планами социалистического переустройства России и жизни неизвестного им трудящегося народа – и посвятил осуждению суеверия такого планирования свою, как оказалось последнюю, публицистическую статью «О социализме» (1910). Многие же из его младших по летам критиков – напротив, были увлечены этим суеверием: если не радикального насильственного “слома” всего общественного строя, всей традиционной жизни России, то – теми или иными либеральными проектами «реформ», так же долженствующими быть навязанными народу. И – допустили таки к власти «революционных» радикалов… Потеря духовного ориентира была налицо, и последствия её — тоже. Православные священники и недавно не понимаемые и ненавистные им «толстовцы» — вдруг оказались в одних и тех же тюремных казематах и приняли равное мученичество за веру от рук красных палачей. Кто выживал? Выживали люди не выдающиеся интеллектом и страстностью вероисповедания, совесть которых не вызывала их на протест против преступлений ленинских и сталинских бесноватых бандитов. Как правило, православные. Осуществлявшаяся до середины 1930-х гг. в толстовских аграрных общинах и рабочих артелях прекрасная мечта Льва Николаевича о том, чтобы истина христианства передавалась от просвещённого учителя к ученику без посредничества попов и церковных обрядоверия и лжи — была жестоко растоптана большевистским сапогом, погибла в сталинских лагерях смерти системы ГУЛАГа… Безусловно, незавидная участь ждала бы в индустриальной и стремительно урбанизирующейся красной России и церковную традицию, выживавшую лучше всего в условиях традиционной крестьянской жизни, в сёлах и деревнях. Но в годы Отечественной войны, как мы знаем, сталинский режим изменил свою религиозную политику, поставив, в обмен на приостановку антирелигиозных гонений, авторитет попов и суеверность народных масс на идеологическую службу себе… как продолжает делать и современный нам режим России путинской. Кажется, вопреки чаяниям Толстого, в начале XXI столетия суть учения Христа, возвещённая миру Толстым, опять забыта, снова перемешана с внешним «уставным» обрядоверием, с свечками и просфорами, и снова, как в российском Средневековье — она хранится церковью до поры в такой форме, дабы когда-нибудь вернуться к людям в проповеди нового Божьего пророка и народного учителя, будучи заново осмысленной всеми теми, кто хочет и умеет вникать в неё.

Современные обрядоверы путинской России – как и те имперские, на кого ссылался Розанов – отнюдь не спешат исполнять в своей повседневной жизни хоть бы Нагорную проповедь, так или иначе последовать учению Христа. Огромное число людей, из-за безверия и продуцируемого им страха, не способно пойти за ним… но и не желает отбросить внешнее поклонение Христу как особенному богу, внешние обряды, которые для современных адептов церковного учения всё ещё — красивы, привычны, милы сердцу. Отцы и деды этих людей вступали в комсомол и членствовали в атеистической партии коммунистов. Идеология коммунизма рухнула. Жить же совсем без веры –хотя бы того или иного эрзаца её – люди не могут, как многократно писал об этом и сам Толстой. Тем дороже для современных обрядоверов то, что было ненавистно Толстому-христианину, как подмена Божьей правды-Истины: венчания в храмах, причащения и иные «таинства», крещение младенцев, празднования Пасхи. Это для них – форма культурного бытия в варваризировавшейся в целом посткоммунистической России…

Толстой всегда понимал эту зависимость, эту неспособность для множества его и наших соотечественников прийти к новому – христианскому – пониманию того, что есть вера и что есть культура. Он и сам, накануне известного духовного перелома рубежа 1870-1880-гг., прошёл через тяжелейший этап преодоления в своём сознании внушённых церковным воспитанием моделей поведения и парадигм. Так, в 1873 году, 30 января, он писал Афанасию Фету из Ясной Поляны следующее:

«Вы […] про себя говорите, что машина стирается, и хотите спокойно думать о нирване. […] О Нирване смеяться нечего и тем более сердиться. Всем нам (мне по крайней мере, я чувствую) она интереснее гораздо, чем жизнь, но я согласен, что, сколько бы я о ней ни думал, я ничего не придумаю другого, как то, что эта Нирвана — ничто. Я стою только за одно — за религиозное уважение — ужас к этой Нирване.

Что я разумею под религиозным уважением? Вот что. Я недавно приехал к брату, а у него умер ребёнок и хоронят. Пришли попы, и розовый гробик, и всё, что следует. Мы с братом так же, как и вы, смотрели на религиозные обряды и, сойдясь вместе, невольно выразили друг другу почти отвращение к обрядности. А потом я подумал: Ну, а что бы брат сделал, чтобы вынести, наконец, из дома разлагающееся тело ребёнка? Как его вынести? В мешке кучеру вынести? И куда деть, как закопать? Как вообще прилично кончить дело? Лучше нельзя (я, по крайней мере, не придумаю), как с панихидой, ладаном. Как самому слабеть и умирать? Мочиться под себя, п....ть и больше ничего? Нехорошо.

Хочется внешне выразить значительность и важность, торжественность и религиозный ужас перед этим величайшим в жизни каждого человека событием. И я тоже ничего не могу придумать более приличного — и приличного для всех возрастов, всех степеней развития, — как обстановка религиозная. […] Религия уже тем удивительна, что она столько веков, стольким миллионам людей оказывала ту услугу, наибольшую услугу, которую может в этом деле оказать что-либо человеческое. С такой задачей как же ей быть логической? Она бессмыслица, но одна из миллиардов бессмыслиц, которая годится для этого дела. Что-то в ней есть. Только вам я позволяю себе писать такие письма. А написать хотелось, и что-то грустно, особенно от вашего письма» (62, 6-7).

Мы видим, что даже в этом, 1873-м, ещё довольно далёком от духовного перелома Толстого, году Лев Николаевич уже недоволен «бессмыслицей» человеческой выдумки — лжехристианского обрядоверия церкви, ложно именуемого религией. Разум и нравственное чувство подсказывали ему, что это смешение — не безобидно. Им люди не только заполняют экзистенциальные переломы бытия, такие как рождение или смерть человека, но и прикрывают, оправдывают и даже освящают продолжающуюся свою нехристианскую, а в ряде аспектов и совершенно животную, жизнь.

Живи люди 1800 лет до Толстого даже без особенных погребальных обрядов над телами усопших, но зато по Христу: тратя силы, ресурсы и время жизни на познание и совершенствование мира и самих себя, а не на обслуживание неизжитых атавизмов животности (война, торговля и пр.) — разве умирали бы дети? Быть может, и самая старость была бы побеждена, как прочие болезни — и человек продолжал бы жить в обновлённом или заменённом ему умельцами медицины теле? Трудно сказать, на сколько веков нормального развития ограбило себя человечество — не узнав или, узнав, не послушав учения Христа, не приняв за руководство в жизни христианского её понимания.

Здесь уместным будет снова вспомнить ответ Толстого Синоду, в котором он пишет:

«И я действительно отрёкся от церкви, перестал исполнять её обряды и написал в завещании своим близким, чтобы они, когда я буду умирать, не допускали ко мне церковных служителей, и мёртвое моё тело убрали бы поскорей, без всяких над ним заклинаний и молитв, как убирают всякую противную и ненужную вещь, чтобы она не мешала живым».

Так кончилось вынужденное, не лишённое скепсиса уважение Толстого к «бессмыслице» и начался для него тяжёлый труд её развенчания — для себя и всех, имеющих уши слышать...

Описание литургии в «Воскресении» оскорбило не только Синод, но и многих верующих, включая родную сестру Толстого, Марию Николаевну, которая к тому времени, испытав множество мытарств и жизненных неудач в миру, покончила свои отношения с миром монахиней в Шамординском монастыре.

Сын Толстого Лев Львович вспоминает об этом следующее: «Чего она не могла никогда простить Льву Николаевичу — это описания таинства причастия в романе “Воскресение”. Но во Льве Николаевиче было много разных людей и много разных умов. Когда он смеялся над религией, он был одним и не мог не быть таким в данное время; когда же он под старость однажды, проходя мимо комнаты прислуги, где горели восковые свечи перед иконами, сказал мне с завистью и глубоким чувством:

“Вот поэзия религии”, — он в этот момент не мог быть иным» (Толстой Л.Л. В Ясной Поляне. Указ. изд. С. 23).

Конечно, поэтичность описанной обстановки была для Толстого не тождественна той «поэзии» символики и обрядности церковного идолослужения, которое имеют в виду защитники православного учения. В данном случае речь идёт не о толпе в соборе и не об обманывающих её попах, а о представителях любимого писателем народа и их незамысловатых бытовых приёмах общения с Богом – как они, по своим возможностям, понимают Его. Наивно, суеверно, но — искренне, сердцем. Толстому до конца жизни памятно было магометанское сказание, талантливо изложенное в стихах великим Джелалетдином Руми. 8 июля 1908 г. не менее талантливо он изложил поэтическое сказание Руми прозой – в ответе на письмо московского священника Ивана Ильича Соловьёва:

«Получил ваше письмо, любезный брат Иван Ильич, и с радостным умилением прочёл его. Всё оно проникнуто истинно христианским чувством любви, и потому оно мне было особенно дорого. О себе скажу вам следующее.

В одной арабской поэме есть такое сказание.

Странствуя в пустыне, Моисей, подойдя к стаду, услыхал, как пастух молился Богу. Пастух молился так:

«О Господи, как бы мне добраться до тебя и сделаться твоим рабом. С какой бы радостью я обувал тебя, мыл бы твои ноги и целовал бы их, расчесывал бы тебе волосы, стирал бы тебе одежду, убирал бы твоё жилище и приносил бы тебе молоко от моего стада. Желает тебя моё сердце».

Услыхав такие слова, Моисей разгневался на пастуха и сказал:

«Ты — богохульник, Бог бестелесен, ему не нужно ни одежды, ни жилища, ни прислуги. Ты говоришь дурное».

И омрачилось сердце пастуха. Не мог он представить себе существа без телесной формы и без нужд телесных, и не мог он больше молиться и служить Господу и пришёл в отчаяние.

Тогда Бог сказал Моисею: «Зачем ты отогнал от меня верного раба моего? У всякого человека своё тело и свои речи. Что для тебя нехорошо, то другому хорошо, что для тебя яд, то для другого мёд сладкий. Слова ничего не значат. Я вижу сердце того, кто ко мне обращается».

Легенда эта мне очень нравится, и я просил бы вас смотреть на меня, как на этого пастуха. Я и сам смотрю на себя так же. Всё наше человеческое понятие о Нём всегда будет несовершенно. Но льщу себя надеждой, что сердце моё такое же, как у того пастуха, и потому боюсь потерять то, что я имею и что даёт мне полное спокойствие и счастье.

Вы говорите мне о соединении с Церковью. Думаю, что но ошибаюсь, полагая, что я никогда не разъединялся с Нею, — не с той какой-либо одной из тех церквей, которые разъединяют, а с Той, которая всегда соединяла и соединяет всех, всех людей, искренно ищущих Бога, начиная от этого пастуха и до Будды, Лao-тзе, Конфуция, браминов, Христа и многих я многих людей. С этою всемирною Церковью я никогда не разлучался и более всего на свете боюсь разойтись с Ней.

Очень благодарю вас за ваше любовное письмо и братски жму вам руку» (78, 178 - 179).

Е.В. Оболенская, дочь Марии Николаевны, оставила не менее интересное воспоминание о том, как Толстой посетил свою сестру в монастыре. «Расспрашивал её о том, как она живёт, что с них требуется, он очень не одобрял послушания. “Как можно жить и действовать по воле другого человека?” — говорил он. От неё он пошёл к игуменье. Умная и приветливая старуха приняла его ласково и просто и очень понравилась ему. Вернувшись от неё, он сказал матери:

— Вас тут шестьсот дур, одна умная — ваша игуменья.

Мать очень этому смеялась и передала многим монахиням и самой игуменье. Все отнеслись к этому очень добродушно. После этого посещения она вышила по канве маленькую подушку по красному фону чёрными буквами: “одна из 600-т шамординских дур" и отвезла её Льву Николаевичу. Когда она отдала ему эту подушку — это было при мне — он очень удивился и спросил:

— Почему “дур”?

Мать напомнила ему, что это были его слова. Ему это было как будто неприятно, он поморщился немного, сам на себя неодобрительно покачал головой и сказал:

— Это я плохо сказал, это мне хорошее напоминание, как надо быть осторожным на слова. Спасибо тебе, Машенька, за подушку, а ещё больше за урок.

Подушка эта всегда лежала на кресле в его кабинете и сейчас показывается посетителям» (Оболенская Е. В. Моя мать и Лев Николаевич // Л. Н. Толстой / Гос. лит. музей. — М.: Изд-во Гос. лит. музея, 1938. — [Т. I]. — С. 296 - 297).

Перед смертью Толстой снова посетит сестру. Лев Львович так объясняет это посещение отцом Оптиной пустыни и соседнего Шамординского монастыря: «Одно — желание увидаться с единственной тогда живой единокровной сестрой; другое — побывать там, где люди находят своё удовлетворение в религии. Но он не остался ни с сестрой, ни в монастыре и поехал дальше куда-то, чтобы найти свое вечное успокоение на станции Астапово, где смерть ему сказала, по его тогдашнему выражению, — “шах и мат”.

Тётя Маша умерла через несколько лет после отца, и смерть её была примерной в смысле кротости и безболезненности. Она легла спать, повернулась со стороны на сторону и, простившись на ночь с монахиней-сиделкой, заснула вечным сном» (В Ясной Поляне. С. 24).

Вряд ли младшего сына Толстого хоть бы кольнула совесть, когда он сравнивал смерть давно ушедшей от мирского греха и лжи Марии Николаевны со смертью её брата – человека семейного, да к тому же посвятившего годы старости святому делу освобождения церковнозависимых людей от их суеверий. Сам Лев Львович был адептом православия – и одним из тех членов семьи, кто доставил старику Толстому немало огорчений, как раз в связи с его христианской жизнью и проповедью.

За пределами семьи у Толстого так же было немало ограниченных, косных, но упорных противников, спешивших, не дав себе труда понять, «обличить» проповедь Толстого и даже агитировать его за возвращение в «лоно» православной церкви.

Долгое время, по поручению Тульского архиерея, дом Толстого в Ясной Поляне навещал тульский священник Д.Е. Троицкий. Выбран он был, будто в насмешку и неуважение к автору романа «Воскресение»: в Туле поп Троицкий был известен тем, что проводил службы при городской тюрьме. После того, как Толстой сумел в 1908 г. отвадить Троицкого от визитов в Ясную Поляну, тот продолжал до самого 1910 гг. слать письма: «увещевательные» — старцу Льву, а жалобные – «по начальству» и в полицию. Результатом был… своего рода «церковно-полицейский» рейд в Ясную Поляну, состоявшийся 21 января 1909 г. В сопровождении «подкрепления» (двух попов и полицая) в дом Толстых явился… самолично тульский архиепископ Парфений. Он, впрочем, не отступил от необходимого в отношениях с аристократией политеса: предупредил о приезде за день… Но полицай в свите «духовного лица», с одной стороны, а с другой – жена Софья Андреевна с её неприязнью к недогматическим христианским убеждениям мужа, однозначно не способствовали беседе и диалогу.

Вот запись о встрече, сделанная Толстым в Дневнике на следующий день, 22 января:

«Вчера был архиерей, я говорил с ним по душе, но слишком осторожно, не высказал всего греха его дела. А надо было. Испортило же мне его рассказ Сони об его разговоре с ней. Он, очевидно, желал бы обратить меня, если не обратить, то уничтожить, уменьшить моё, по их <мнению> — зловредное влияние на веру в церковь. Особенно неприятно, что он просил дать ему знать, когда я буду умирать.

Как бы не придумали они чего-нибудь такого, чтобы уверить людей, что я «покаялся» перед смертью.

И потому заявляю, кажется, повторяю, что возвратиться к церкви, причаститься перед смертью, я так же не могу, как не могу перед смертью говорить похабные слова или смотреть похабные картинки, и потому всё, что будут говорить о моем предсмертном покаянии и причащении — ложь.

Говорю это потому, что, если есть люди, для которых по их религиозному пониманию причащение есть некоторый религиозный акт, т. е. проявление стремления к Богу, для меня всякое такое внешнее действие, как причастие, было бы отречением от души, от добра, от учения Христа, от Бога.

Повторяю при этом случае и то, что похоронить меня прошу также без так называемого богослужения, а зарыть тело в землю, чтобы оно не воняло» (57, 16 – 17).

Великолепное по искренности христианское духовное завещание! Сын, исполнив посланничество в мире, работу жизни, возвращается к Отцу. Отработанный, негодный инструмент – погребается, чтобы не мешать другим работникам. Кого, кроме мирских безбожников и церковных фарисеев, тут, в этих христианских строках Льва Николаевича, может что-либо смутить?

Остановимся на следующем интереснейшем воспоминании Александры Львовны о визите Парфения:

«В конце января 1909 года в Ясную Поляну приехал Тульский архиерей, владыка Парфений, в сопровождении двух священников и полиции. Когда отец вошёл в залу, архиерей сам первый протянул отцу руку, не ожидая, что отец подойдёт под благословение. Отец решил быть очень любезным с епископом.

“После общих незначительных разговоров, — писал отец, — я пригласил его к себе и сказал ему, что я получаю много писем и посещений от духовных лиц, и что я всегда бываю тронут добрыми пожеланиями, которые они высказывают, и также его посещением, но очень всегда сожалею, что для меня невозможно, как взлететь на воздух, — исполнить их желания.