КТО ВЕД Ё Т СЕБЯ КАК СЛЕДУЕТ»

Что кляузы писать?

Гуляй лучше, будь молодец!

Л. Толстой

В чём только не обвиняли Толстого критики, современники, журналисты — но ни один зоил не осмелился упрекнуть его в трусости, малодушии, чрезмерной осторожности. И в жизни, и в писаниях своих Толстой не боялся говорить, что думает, поступать, как велит совесть, а иной раз, словно из какой-то юношеской неуступчивости, говорил и поступал всем наперекор. Кроме того ему было в высшей степени свойственно то, что называли в то время «молодечеством».

На молодого Толстого часто «находил стих», и он мог, например, приехав со своим приятелем прокурором А.С. Оголиным в гости к мужу своей тётки Пелагеи Ильиничны Владимиру Ивановичу Юшкову и доложив о приезде, тут же поспорить, кто первый залезет на берёзу. «Когда Владимир Иванович вышел и увидал прокурора, лезущего на дерево, он долго не мог опомниться» (34, 399), — вспоминал об этом сам Толстой впоследствии. Этому же приятелю Оголину Толстой однажды написал забавное шуточное послание, где упомянул Зинаиду Молоствову, в которую в молодости был влюблён.

Господин

Оголин,

Поспешите

Напишите

Про всех вас

На Кавказ

И здорова ль

Молоствова.

Одолжите

Льва Толстова (59, 101).

Разумеется, нагловатая шаловливость молодого Толстого сочеталась с робостью — явление, хорошо известное современной нам психологической науке. В юности он был застенчив, считал себя некрасивым и даже «преувеличивал свою некрасивость», как утверждала его сестра Мария. Задумав сделать предложение Соне Берс, он долго не решался, носил письмо-признание в кармане, советовал самому себе в дневнике: «Не суйся туда, где молодость, поэзия и любовь». И незадолго до признания, 10 сентября 1862 г., записал: «Господи! помоги мне, научи меня. — Опять бессонная и мучительная ночь, я чувствую, я, который смеюсь над страданиями влюбленных. Чему посмеёшься, тому и послужишь». Всё же решившись сделать предложение, он настоял на том, чтобы свадьба была через неделю. Может быть, боялся передумать, зная свой противоречивый характер?

|

|

|

Об одной из ребячливых проделок молодого и влюбленного Толстого не без удовольствия вспоминает Софья Андреевна в книге «Моя жизнь»: «Помню раз, мы были очень веселы и в игривом настроении. Я всё говорила одну и ту же глупость: “Когда я буду Государыней, я сделаю то-то” <...> Я села в кабриолет и кричу: “Когда я буду Государыней, я буду кататься в таких кабриолетах”. Лев Николаевич схватил оглобли и вместо лошади рысью повёз меня, говоря: “Вот я буду катать свою Государыню”. Какой он был сильный и здоровый, доказывает этот эпизод» (Толстая С.А. Моя жизнь. М., 2014. Том 1. – С. 59 – 60).

|

|

|

Л.H. Толстой.

Фотография М. Абади. Фирма «Шерер, Набгольц и К°». 1854. Москва

Софья Андреевна не преувеличивала, Толстой действительно всю свою жизнь старался, как сказали бы теперь, «быть в форме». Он неплохо катался на коньках (как его Константин Левин), с юности любил верховую езду и турник, причём выполнял на нём сложнейшие упражнения, а на лошади до преклонных лет ездил быстро, перескакивая овраги и не замечая, как ветки хлещут его по лицу, так, что спутники едва поспевали за ним. Толстой был очень азартен, боролся с этим всю юность и всё равно дорого –потерей денег за проданный на своз осенью 1854 г. отчий дом – заплатил за свою азартность. Правда, если быть точной, потерял Толстой из-за карточного проигрыша лишь деньги, вырученные за дом: сам дом был продан раньше и по причине иных денежных нужд молодого Льва, в числе которых был не одобренный царём проект либерального военного журнала. Потеряв надежду вложить денежку в журнал – Толстой и продулся в карты…

Есть воспоминание полковника П.Н. Глебова в его «Записках» о пребывании Толстого в Севастопольском гарнизоне. «...Толстой порывается понюхать пороха, но только налётом, партизаном, устраняя от себя трудности и лишения, сопряженные с войною. Он разъезжает по разным местам туристом, но как только заслышит где выстрел, тотчас же явится на поле брани; кончилось сражение, — он снова уезжает по своему произволу, куда глаза глядят. Не всякому удастся воевать таким приятным образом» (Глебов П.Н. Из “Дневниковых записей” // Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2-х тт. Т. 1. М., 1978. С. 66). Глебов как истинный военный критикует некоторую безалаберность «башибузука» Толстого и его своенравие, не представляя, в какие литературные шедевры выльется этот «произвол» писателя. Важно не забывать также, что Толстой сам решил поехать в Севастополь и сам дважды подавал рапорт о переводе в крымскую армию, хотя мог бы это время «пересидеть» на Кавказе, где было безопаснее.

|

|

|

Толстой любил грубоватый солдатский юмор. В черновиках у него есть немало набросков солдатских разговоров, из которых хочется привести хотя бы один (с сохранением орфографических особенностей наброска):

«Разговор духовно-поэтический — о мертвецах — о 24-м — о политике — этнография и география — шуточный с Васиным. — Волков молодой розовый солдатик с височками Александр I, — Я нынче сон видал, будто меня мать кашей кормила.

|

|

|

Кузьмин бакенбардист, 1-ый №. И что ни приснится! другой раз летаешь. Волков. И так будто хорошо, выше хат, меня раз за ногу поймал солдат Мельников, а то офицер что-то хотел надо мной сделать, я взял и улетел от него. —

Абросимов. И что это такое значит, братцы мои, что летаешь?

3-й.Душа летает —

4-й. Да, это точно.

Молчание.

Молодой и красивый солдат с немного жидовской физиономией. Куда же она летаит? —

3-й. Известно в кабак. Куда больше» (4, 297).

С таким же сочувствующим юмором описано ухаживание солдат за «прекрасной докторшей» в «Войне и мире». «Ложка была только одна, сахару было больше всего, но размешивать его не успевали, и потому было решено, что она будет поочередно мешать сахар каждому. Ростов, получив свой стакан и подлив в него рому, попросил Марью Генриховну размешать.

— Да ведь вы без сахара? — сказала она, всё улыбаясь, как будто всё, что ни говорила она и всё, что ни говорили другие, было очень смешно и имело ещё другое значение.

— Да мне не сахар, мне только чтоб вы помешали своею ручкой.

Марья Генриховна согласилась и стала искать ложку, которую уже захватил кто-то.

— Вы пальчиком, Марья Генриховна, — сказал Ростов, — ещё приятнее будет.

— Горячо! — сказала Марья Генриховна, краснея от удовольствия.

Ильин взял ведро с водой и, капнув туда рому, пришёл к Марье Генриховне, прося помешать пальчиком.

— Это моя чашка, — говорил он. — Только вложите пальчик, всё выпью».

Толстой, сам служивший, хорошо знал этот особый солдатский смех, усиливающийся перед лицом опасности, — смех, который может в любую минуту стать последним. Молодой Толстой написал целую песню, снискавшую невероятную популярность в офицерской среде. Называется она «Песня про сражение на р. Чёрной 4 августа 1855 г.» Вот отрывок из нее:

Собирались на советы

Всё большие эполеты,

Даже Плац-бек-Кок

Полицмейстер Плац-бек-Кок

Никак выдумать не мог,

Что ему сказать.

Долго думали, гадали,

Топографы всё писали

На большом листу

Гладко вписано в бумаге,

Да забыли про овраги,

А по ним ходить...

Даже через много лет, после «духовного перелома», когда Толстой-христианин будет выступать против любой войны и участия в ней кого бы то ни было (см., например, его статью «Одумайтесь!»), он однажды признается в дневнике от 7 марта 1904 года, что во сне «он часто видит себя военным...».

«Сдача Порт-Артура огорчила меня, мне больно, — писал он в дневнике от 31 декабря 1904 года. — Это патриотизм. Я воспитан в нём и не свободен от него так же, как не свободен от эгоизма личного, от эгоизма семейного, даже аристократического, и от патриотизма». Эту же мысль он повторяет в феврале 1905 года в интервью испанскому журналисту Л. Мороту: «Совершенного человека ещё нет. Я, говорящий вам против войны, на которую я смотрю, как на ужасное бедствие, я почти рыдал при известии о сдаче Порт-Артура...»

Л.Н. Толстой.

Фотография С.Л. Левицкого. 1856.С.-Петербург

Семейный врач и друг семьи Толстых Д.П. Маковицкий в те же времена русско-японской войны, 26 марта 1905 г., записал интересный «...разговор о том, что интеллигенты российские сочувствуют японским победам. Татьяна Львовна рассказывала, как сёстры, С.А. и М.А. Стахович, “аж плакали", что брат их радуется, когда выигрывают японцы и проигрывают русские. Спорили с ним. (Вспомнили, что Татьяна Львовна сама радовалась, когда Порт-Артур был сдан, во-первых, потому, что думала, что будет конец войне; во-вторых, что правительство побеждено.)

Об этом завязался общий оживлённый разговор. Л.Н. сказал:

— Русские мне ближе: там дети мои, крестьяне; 100 миллионов мужиков заодно с русским войском, не желают поражения. Это непосредственное чувство. А что либералы говорят и ты (к Татьяне Львовне) — это извращение» (Маковицкий Д.П. У. Толстого. Яснополянские записки. Кн. 1. С. 225).

Сохранилась также запись Д.П. Маковицкого о реакции Толстого на известие о заключении Портсмутского мирного договора. «Вечером получена из Москвы неподписанная телеграмма: “Слава Богу, мир заключён”. Л.Н. сказал: “Какая важная новость! Мне стыдно, но я должен сознаться, что я борюсь с чувством патриотизма. Я всё надеялся, что русские победят”» (Там же. С. 378).

Не все из близких Толстого разделяли его поздние антивоенные взгляды — его сын Андрей Львович ушёл на войну и вернулся в Ясную Поляну из действующей армии в ночь на 10 января 1905 г., получив Георгиевский крест.

Кавказские типы.

Рисунки Л.Н. Толстого из записной книжки 1855-1857

Изучая жизнь и творчество Толстого, становится очевидно, что он любовался бесшабашными, отчаянными, храбрыми людей – даже в старости, но в особенности в молодые годы, за много лет до своего христианского духовного переворота.

В «Казаках» старый Ерошка — человек с бурным, полным риска и молодечества прошлым так наставляет в своей обаятельной непосредственной манере молодого Оленина, пишущего письмо:

«— Что кляузы писать? Гуляй лучше, будь молодец!

О писании в его голове не умещалось другого понятия, кроме как о вредной кляузе. Оленин расхохотался. Ерошка тоже. Он вскочил с пола и принялся показывать своё искусство в игре на балалайке и петь татарские песни».

Ф.И. Евнин в статье «Последний шедевр Л.Н. Толстого» пытается ответить на вопрос, почему зрелый уже Толстой, с его сформировавшимся учением о непротивлении злу силой, вдруг берется за повесть «Хаджи-Мурат» и с таким увлечением над ней работает, несколько раз её перерабатывает. «Толстой сам когда-то служил в той передовой крепости Воздвиженской, куда является Хаджи-Мурат, спасаясь от преследований Шамиля, бывал писатель и в крепости Грозной. <...> Но, думается, всё же не в этом, не в возвращении почти через полвека к впечатлениям молодости кроется главная причина сложных переживаний, борьбы притяжений и отталкиваний, которыми сопровождалось писание “Хаджи-Мурата”. Гораздо важнее другое: по своему объективному содержанию, по пронизывающему её пафосу "кавказская повесть” явно противоречила важнейшим элементам религиозно-философской доктрины толстовства — проповеди аскетических идеалов, теории непротивления злу насилием. <...> Весь этот пафос жизненной энергии и силы, борьбы за жизнь (столь ярко воплощенный в образе и судьбе Хаджи-Мурата), всё это любование жизнью в её отнюдь не аскетических проявлениях плохо вязались с непротивленческими воззрениями, с аскетическими идеалами, нашедшими отражение и в «Крейцеровой сонате» и в «Отце Сергии». Очевидно, именно поэтому Толстой заявляет Д. П. Маковицкому, что Хаджи-Мурат (не произведении а герой его!) — “моё личное увлечение”, а дочери Марии он пишет 6 мая 1903 г. о своей работе над произведением: “Совестно. Буду делать от себя потихоньку”» (Евнин Ф.И. Последний шедевр Толстого // Толстой-художник: Сб. ст. М., 1961. С. 347; Запись Д.П. Маковицкого, на которую ссылается Евнин см.: ЯЗ – 1. С. 307).

Началось создание повести со встречи с кустом репейника («татарина»), не покорившегося смерти (колёсам телеги) на дороге, продолжилось любованием жизненной силой, смелостью, страстностью лидера горцев, но после десяти (!) редакций повесть постепенно приобрела и свой идейный пафос — стала гимном естественной жизни малых народов, отрицанием колониальной политики и любого деспотизма: как великодержавного российского, так и местного кавказского. Хаджи-Мурат симпатичен Толстому как цельная личность, воспитанная «естественно» — местом и временем, в котором он оказался, — его фигура очень гармонична, несмотря на непредсказуемость, хитрость, жажду мести и другие особенности характера горца.

Но далеко не все молодцы и удальцы симпатичны Толстому. В «Набеге» дан тип русского офицера и дурачка, по всей видимости, распространённый на Кавказе во время службы Толстого: «По его одежде, посадке, манере держаться и вообще по всем движениям заметно было, что он старается быть похожим на татарина. Он даже говорил что-то на неизвестном мне языке татарам, которые ехали с ним; но по недоумевающим, насмешливым взглядам, которые бросали эти последние друг на друга, мне показалось, что они не понимают его. Это был один из наших молодых офицеров, удальцов-джигитов, образовавшихся по Марлинскому и Лермонтову. Эти люди смотрят на Кавказ не иначе, как сквозь призму героев нашего времени, Мулла-Нуров и т.п., и во всех своих действиях руководствуются не собственными наклонностями, а примером этих образцов».

Толстой всегда чувствует «позу», попытку казаться, а не быть, и эти позирующие люди противопоставляются в «Набеге» бывалому солдату Хлопову, который высказывает простую и в то же время оригинальную мысль: «Храбрый тот, кто ведёт себя как следует». Позже эта идея вернётся и воплотится в образе знаменитого капитана Тушина в «Войне и мире» — с его истинной храбростью, в которой нет ни грамма пафоса, а только желание делать «как следует».

Есть интересная схожесть в описании одежды настоящего джигита Лукашки в «Казаках» и Стивы Облонского, собравшегося на охоту.

Лукашка: «На настоящем джигите всё всегда широко, оборванно, небрежно; одно оружие богато. Но надето, подпоясано и пригнано это оборванное платье и оружие одним известным образом, который даётся не каждому и который сразу бросается в глаза казаку или горцу».

Облонский: «Степан Аркадьич был одет в поршни и подвёртки, в оборванные панталоны и короткое пальто. На голове была развалина какой-то шляпы, но ружьё новой системы было игрушечка, и ягдташ, и патронташ, хотя истасканные, были наилучшей доброты». Обаятельный Стива умеет «подать себя», и Толстой с улыбкой смотрит на него глазами Левина. Васенька же Весловский «не понимал прежде этого настоящего охотничьего щегольства — быть в отрепках, но иметь охотничью снасть самого лучшего качества. Он понял это теперь, глядя на Степана Аркадьича, в этих отрепках сиявшего своею элегантною, откормленною и веселою барскою фигурой, и решил, что он к следующей охоте непременно так устроится».

Насколько Толстой сочувствует простым солдатам, джигитам, даже щёголям вроде распутного, но всё-таки обаятельного и доброго Стивы, настолько же он не любит похожих друг на друга светских молодых франтов — блестящих, ищущих приключений, самовлюблённых и эгоистичных. В «Анне Карениной» отец Кити князь Щербацкий называл их «тютьками», а Набоков в «Лекциях по русской литературе» в примечании пишет об этом слове: «Читатель услышит любопытное эхо этого причудливого слова в фамилии парикмахера (“Тютькин-куафёр”): проезжая перед смертью по улицам Москвы, Анна скользит рассеянным взглядом по вывеске с этим именем, её поражает нелепое несоответствие русской комической фамилии чопорному французскому существительному “куафёр”...»

Эти франты, тютьки, блестящие молодые (и не очень молодые) люди, ищущие приключений и выгодных партий, несут обман, раздор и искушения и потому нещадно высмеиваются Толстым. Единственный способ избавиться от подделки и пошлости — разоблачить её, смеяться над ней. И здесь Толстому среди прозаиков нет равных. Никто не умел так иронично, доводя до абсурда, дать параллельно внешний и внутренний монолог, тайные мысли и желания, прикрытые приличиями и общими фразами его нелюбимых героев. Ярчайший пример — краткое, но самозабвенное погружение светского карьериста Бориса Друбецкого и богатой стареющей невесты Жюли Карагиной в псевдоромантический образ. Позволю себе это удовольствие — процитировать хорошо известный пассаж.

«Мысль остаться в дураках и даром потерять весь этот месяц тяжёлой меланхолической службы при Жюли и видеть все расписанные уже и употреблённые как следует в его воображении доходы с пензенских имений в руках другого — в особенности в руках глупого Анатоля, оскорбляла Бориса. Он поехал к Карагиным с твёрдым намерением сделать предложение. <...> “Я всегда могу устроиться так, чтобы редко видеть её, — подумал Борис. — А дело начато и должно быть сделано!” Он вспыхнул румянцем, поднял на неё глаза и сказал ей: — Вы знаете мои чувства к вам! — Говорить больше не нужно было: лицо Жюли сияло торжеством и самодовольством; но она заставила Бориса сказать ей всё, что говорится в таких случаях, сказать, что он любит её, и никогда ни одну женщину не любил более её. Она знала, что за пензенские имения и нижегородские леса она могла требовать этого и она получила то, что требовала. Жених с невестой, не поминая более о деревьях, обсыпающих их мраком и меланхолией, делали планы о будущем устройстве блестящего дома в Петербурге, делали визиты и приготавливали всё для блестящей свадьбы».

Секретарь Л.Н. Толстого В.Ф. Булгаков вспоминал:

«Скучному юноше, подробно излагавшему Толстому историю своей любви к одной девушке и спрашивавшему, жениться ли ему на ней, категорически ответил “нет”. <...> “Если бы вам надо было жениться, так вы бы не стали меня об этом спрашивать!”» (Булгаков В.Ф. Как прожита жизнь. М., 2012. С. 161).

На эту же тему есть поучение в «Пути жизни»:

«Если люди женятся, когда могут не жениться, то они делают то же, что делал бы человек, если бы падал, не споткнувшись. Если споткнулся и упал, то что же делать, а если не споткнулся, то зачем же нарочно падать? Если можешь без греха прожить целомудренно, то лучше не жениться» (45, 118).

Среди друзей Ясной Поляны был князь Семён Семёнович Абамелек-Лазарев, который отличался распутным нравом. Валентин Булгаков пишет: «По поводу любовных похождений Абамелека на деревне Лев Николаевич сочинил куплетец в армянском духе:

Адин (то есть один) Лорис,

Адин Мелек, —

Адин свинтус —

Абамелек»

(Булгаков. Там же. С. 417).

(«В армянском духе» оттого, что Лорис-Меликов и Абамелек-Лазарев оба были армяне. — Д.Е.)

В «Анне Карениной» кокетливого Васеньку Весловского, заигрывавшего с беременной Кити, Константин Левин выдворяет из дома.

В этой сцене Толстой почти доходит до гротеска: вряд ли в настоящей жизни помещик выпроводил бы из дома светского гостя на телеге с сеном, не нанеся ему смертельного оскорбления. Но с похотливым Васенькой Весловским Толстому хочется расправиться покрепче. И после неловкого изгнания чужого им человека все «...сделались необыкновенно оживлены и веселы, точно дети после наказанья или большие после тяжелого официального приёма, так что вечером про изгнание Васеньки в отсутствие княгини уже говорилось как про давнишнее событие».

Толстой всю жизнь очень много ходил пешком. Уже будучи пожилым человеком, он несколько раз проделывал пешим весь путь из Москвы в Ясную Поляну. Евгений Попов — близкий Толстому по христианским взглядам человек, педагог и переводчик, в одном из таких походов сопровождал писателя и вспоминал об этом: «Кажется, на пятые сутки мы были в Туле. Мы пошли в дом вице-губернатора Свербеева, с которым Лев Николаевич был хорошо знаком. Нас приняли радушно, накормили и поместили в комнате, где обычно жили два сына хозяина, морские кадеты. Утром, когда мы встали, Лев Николаевич заметил под кроватью огромные чугунные гимнастические гири, взял и хотел делать упражнения. Я испугался, что это будет вредно ему в его года, и запротестовал. Он положил гири, но сказал:

— Что ж, ведь я, знаете, подымал одной рукой пять пудов.

Мы стояли на балконе второго этажа и смотрели через сад на восток. Там, на краю сада, возвышались две ели, и Лев Николаевич сказал:

— Эти ели мы посадили с братом Серёжей и ещё говорили себе: “Неужели они когда-нибудь дорастут до горизонта?..” А теперь они вон насколько выше его.

Другой раз в разговоре о жизни после смерти он сказал:

— Я знаю, что буду жить с такими высокими существами, каких мы теперь и представить себе не можем».

Толстой с юности бредил самосовершен-ствованием и мечтал, чтобы все вокруг духовно совершенствовали себя — да что там, хотя бы избавлялись от вредных привычек. К спиртному у самого Толстого пристрастия не было, но он любил табак и боролся с этим — несколько раз бросал и в конце концов бросил курить окончательно. Он осуждал любое «одурманивание», которое заглушает совесть, а значит — голос Бога в человеке. Впрочем, не всегда он был так уж строг. В.Ф. Булгаков в книге «Как прожита жизнь» пишет: «Есть забавный рассказ писателя И. А. Бунина, тоже в молодости увлекавшегося “толстовством”, о том, как Лев Николаевич ещё в 90-х годах прошлого столетия обескуражил однажды приезжавшего проповедника трезвости, который уговаривал его организовать общество трезвенников.

— Да для чего же?

— Ну, чтобы собираться вместе...

— И притом не пить?

— Да.

— Такое общество не нужно. Если вы не хотите пить, так вам не к чему собираться. А уж если соберётесь, так надо пить!».

И комментирует: «Анекдот — довольно рискованный. Все любители «выпить» радуются этому анекдоту и готовы шутку Льва Николаевича принимать всерьёз. Но мне всё-таки рассказ Бунина очень нравится. Не выдумал ли его Бунин? Это не исключено. Писатель-художник мог не устоять перед таким соблазном. Впрочем, рассказ хорош и как выдумка. Весь Толстой — тут» (Там же. С. 161 - 162).

Можно согласиться лишь со второй частью комментария Булгакова. Вряд ли Бунин посмел бы выдумывать что-то за Толстого — он слишком уважал писателя. При этом справедливости ради нужно сказать, что общество трезвости «Согласие против пьянства» всё-таки было организовано толстовцами с одобрения Льва Николаевича в 80-х годах.

Казалось бы: время молодечества давно миновало, а все же иной раз прежний азартный и странный Толстой вдруг появлялся перед изумлёнными взорами его близких.

«Раз мы ожидали у шлагбаума поезд, который должен был здесь пройти. Бешено, безудержно приближался скорый поезд, и когда он был от нас на расстоянии всего нескольких метров, Лев Николаевич перебежал через рельсы. Мы все думали, что его уже нет в живых, а когда поезд прошёл, мы увидели Льва Николаевича, который, стоя на другой стороне железнодорожного пути, смеялся и кивал нам. Черткову эта шутка очень не понравилась», — вспоминал (вероятно, из 1896 г.) словацкий врач и литератор Альберт Шкарван, единомышленник Льва Николаевича во Христе (Глазами словацкого друга. Дневники и воспоминания Альберта Шкарвана. Литературное наследство. Том 75. Толстой и зарубежный мир. Книга 2. С. 143).

А В.Ф. Лазурский вспоминал, как любил Толстой иной раз «тряхнуть стариной» и в танцах: «Начался день весёлым завтраком. В комнату ворвалась толпа мальчиков и барышень, которые стали дурачиться. Веселье их было так заразительно, что Лев Николаевич, появившись в дверях зала, также выкинул коленце и вступил с па мазурки. Все захохотали ещё больше, а он сам даже покраснел от смеха» (Лазурский В.Ф. Дневник // Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. 2. М., 1978. С. 53).

Толстой играет в городки.

Фотография Т. Тапселя. 1909. Ясная Поляна

Даже серьёзно болея, Толстой не умел жить исключительно по предписанию, его жизнелюбивая натура сопротивлялась этому. «Доктора настаивают, — писала Ольга Константиновна Толстая Чертковым из Гаспры 5 января 1902 года, — чтобы вёл образ жизни старого больного старичка, а он не может: то переработает, то перегуляет, то переест, то пересидит вечером за шахматами или винтом, то переговорит и смеётся много». Она же пишет сестре в Англию 6 марта 1902 года о специальном кресле-подставке, которую купили Толстому. Он «шутил, что он теперь, как маленький ребёночек, “научился держать головку”».

В конце июня 1901 года во время тяжелой болезни Толстого, которая то отступала, то усиливалась, Софья Андреевна в дневнике записала, как в семье читали «сочувственные письма с выражением радости, что ожил Толстой». «Он слушал, потом засмеялся и говорит: “Теперь, если начну умирать, то уж непременно надо умереть, шутить нельзя. Да и совестно, что же, опять сначала: все съедутся, корреспонденты приедут, письма, телеграммы — и вдруг опять напрасно. Нет, этого уж нельзя, просто неприлично”».

Хочется также вспомнить слова Татьяны Львовны об одной шутливой фразе стареющего, но не поддающегося старости Толстого: «Когда моему отцу было восемьдесят лет и его спрашивали: “Как вы себя чувствуете?” — он отвечал, если ощущал слабость и апатию:

Сегодня чувствую себя так, как будто мне восемьдесят лет» (Сухотина-Толстая Т.Л. Воспоминания. М., 1976. С. 443).

В 1910 году, в Астапове, умирающий Толстой, по воспоминаниям Александры Львовны, «почему-то вспомнил, как Душан Петрович смешно выговаривал слова: “Порошки, прошу дать мне покой”. Отец при этом так добродушно и весело смеялся, что и мы, несмотря на наше тяжёлое, подавленное настроение, не могли удержаться от улыбки».

Читатель, скорее всего, не поймёт, в чём же тут юмор. Дело в том, что Толстой, думая о людях, особенно тех, которых любил, так отчётливо воображал себе их манеру говорить и интонации, особенности произношения, их жесты и мимику, что само это воспоминание радовало его. Вряд ли мы представляем себе, как, в свою очередь, страшна была им мысль о смерти самого дорогого человека, который до своей последней минуты так любил всех их, любил живую жизнь и Начало её – Бога. Он, победивший верой Христовой страх смерти – умирая, “выручал” их всех в труднейший момент собственной кончины.

________________________

«» «Я ЕЩЕ КОГДА-НИБУДЬ НАПИШУ

ПРО ЖЕНЩИН»

Нелепость нашей жизни

происходит от власти женщин;

власть же женщин происходит

от невоздержания мужчин;

так что причина безобразия жизни

невоздержание мужчин.

Л.Толстой

Какой это Толстой?

Да вот этот чудак,

который прожил сорок лет с одной женой.

Л.Толстой

«Когда мой отец писал роман “Семейное счастье”, он ещё не был женат. — Мне казалось тогда, — сказал он мне однажды, — что я понимаю женщину до глубины её души. Но когда я женился, то увидел, что я совсем её не знаю. И только благодаря своей жене я научился её понимать. А теперь, — продолжал он, гладя мои волосы, — с тех пор, как мои взрослые дочери доверяют мне свои тайны и раскрывают свою душу, я сознаю, что ни до женитьбы, ни позднее я ничего не знал о женщине и только теперь начинаю её понимать». Это отрывок из «Воспоминаний» старшей дочери писателя, Татьяны Львовны Сухотиной-Толстой (Указ. изд. С. 445).

Толстой рано потерял мать, которая стала для него идеалом женщины, собранным из всего, что он знал о ней, а также из его собственных представлений об идеале. В черновых вариантах «Детства» Толстой попытался передать своё представление о гармонии через улыбку женщины: «Я сказал, что особенно замечательно было в лице матушки это всегдашнее верное отношение выражения глаз и губ. — Заметьте, это-то отношение есть то, что называют приятным выражением. Есть люди, у которых одни глаза смеются — это люди хитрые и эгоисты. Есть люди, у которых рот смеётся без глаз, это люди слабые, нерешительные, и оба эти смеха неприятны. Мне кажется, что по движениям лица и по отношению движений этих между собою, должны бы заключать физиологи, а не по шишкам на голове. Не думайте, чтобы я был пристрастен. Действительно матушка была ангел» (1, 106).

В женщине Толстой, прежде всего, искал естественность поведения, гармонию внешности и характера, простоту и сердечность. Всё это есть в Наташе Ростовой, которая никогда не фальшивит, это есть в Кити, в серьезной и честной княжне Марье. Однако земные женщины далеко не всегда соответствовали толстовскому идеалу. В одной из бесед, происходивших в московском доме Толстых 9 августа 1899 г., Толстой, поддерживая, «полушутливый тон» мужской беседы о “женском вопросе”, изрёк такое обещание: «Я еще когда-нибудь напишу про женщин, когда я буду уже совсем стар, и желудок мой совсем уже испортится, так что одним краешком буду выглядывать на свет, тогда я высуну голову и скажу им: «Вот вы какие!», — и юркну поскорее совсем, а то заклюют» (Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого. 2-е изд. М., 1959. С. 54 – 55).

Похоже, Толстому было непросто жить с такой проницательностью и наблюдательностью. «Надо уметь прощать пошлость. Без этого нет любви и нет счастия», — писал он в Дневнике 12 июня 1856 года (47, 81). Примечательно, что эту истину о необходимости снисхождения к низости ближних он высказал в Дневнике по поводу не иного кого, как «тётиньки» Ёргольской, воспитывавшей его и заменившей рано умершую маму…

Кажется, всю свою жизнь Толстой учился «прощать пошлость», мириться с недостатками ближних, верить людям. Задумав жениться, он, подобно умершему холостяком швейцарцу Анри Амиелю (с творчеством которого познакомился только в 1890-е), дотошно описывал в Дневнике все плюсы и минусы интересующих его женщин. Например, Тютчева: «Холодна, мелка, аристократична. Вздор!» (48, 5). Взвешивал, обдумывал, писал им нравоучительные письма (см. его письма В.В. Арсеньевой), но всё-таки не решался. Чего ему недоставало? Быть может, «простоты, добра и правды»?

В «Анне Карениной» у Кити Щербацкой, прототипом которой была Софья Андреевна в юности, очень «правдивые глаза». Это неслучайная, несколько раз повторяемая черта. Кстати, Софья Андреевна была немного близорука и, по воспоминаниям близких, обычно смотрела на собеседника пристально, во все свои большие глаза, так что «правдивые глаза Кити» — это, скорее всего, глаза юной Софьи Андреевны. Позже, впрочем, он и в поведении жены, родственников, даже детей не раз обнаруживал искусственные нотки, навязанные, как он считал, барским образом жизни, привычкой к роскоши и высокому положению.

Очень часто, изучая поздние дневники писателя и мемуары его современников о последних годах супружеской жизни Толстых, с дотошным описанием всех их ссор и взаимных упрёков, читатели делают простой вывод: брак этот был ошибкой. Как же не ошибка, если Толстой в конце концов ушёл из дома и даже в Астапове, лежа больной, не попросил, чтобы сообщили о его болезни Софье Андреевне? Этому же мнению способствует знаменитое «Послесловие к Крейцеровой сонате», где чувствуется разочарование Толстого не просто в женщинах, но в самой идее брака.

Тем, кто слишком спешит с выводами, хочется посоветовать почитать дневники и письма Толстого друзьям, тётке, А.А. Толстой, и собственной жене, написанные в период от «Войны и мира» до «Анны Карениной» — то есть в период расцвета его творческой жизни. Вот несколько выдержек из них: «такого не было и не будет ни у кого»; «неимоверное счастье! И опять она пишет подле меня. Не может быть, чтобы это кончилось только жизнью»; «Я дожил до 34 лет и не знал, что можно так любить и быть так счастливым»; «Теперь у меня постоянное чувство, как будто украл незаслуженное, незаконное, не мне назначенное счастье». «Фетушка, дяденька и просто милый друг Афанасий Афанасьевич! Я две недели женат и счастлив, и новый, совсем новый человек!»; «Люблю тебя всеми Любовями». Она же в дневниках точно так же признаётся не просто в любви, а в настоящей страсти: «И он не сердится, он все любит меня. И какой у него кроткий, святой взгляд. Можно умереть от счастья и от унижения с таким человеком. <...> Любить я его не могу больше, потому что люблю его до последней крайности, всеми силами, так что нет ни одной мысли другой, нет никаких желаний, ничего нет во мне, кроме любви к нему». Если все эти годы семейной жизни, во время которых родились лучше книги Толстого, были ошибкой, то что же тогда любовь и счастливый брак?

Да и названное нами выше «Послесловие к “Крейцеровой сонате”» поправляет крайнюю точку зрения дилетантов. Брак – не “ошибка” в жизни всякого человека, а один из вариантов собственной реализации в жизни – в половой любви, взращивании и воспитании детей из твоей утробы и от твоего семени. Альтернативой – увы! пока для немногих на Земле – является любовь христианская, к Божественной основе всякого человека и жизнь для всех мужей, жён, детей – а не тех только, к кому повлекла половая похоть или влечёт “родительский” животный инстинкт.

Мы хотим отослать читателя к прекрасной, недавно переизданной книге Владимира Жданова «Любовь в жизни Толстого». По мысли автора, Толстой, не будучи ещё достаточно развит духовно, уступил иррациональной «родовой энергии», обеспечивающей в животном царстве планеты Земля «беспрерывность органической жизни». Причём он сам своим настроем на жизнь “как все” (т.е. «весь род людской» — хотя, на самом деле, далеко не весь…) спровоцировал победу над ним этой первобытной “энергии”:

«Двадцать лет мечтал Толстой о любви к женщине. О семейной жизни. Он чувствовал и понимал, что жизнь его не будет содержательной, если эта сторона её не будет заполнена. Он искал, строил планы, пытался осуществить их, но был бессилен их выполнить, ибо на помощь его непосредственному желанию приходило только сознание, а любви не было. Мы видели, как пришла любовь. Она всё устранила со своего пути и одна, без всякой помощи разума, осуществила своё назначение» (Жданов В. Любовь в жизни Льва Толстого. М., 1993. С. 43).

Это, на конец настигнувшее молодого Льва, влечение половой любви к юной Sophie, вдохновляло его на творчество и жизнь с самого начала, как только он осознал, что влюблён. Вспомним, как Толстой намекал Соне на своё чувство: он писал мелом на зелёном сукне ломберного столика первые буквы слов и просил её угадывать их. Через несколько лет он вспомнит об этом романтическом порыве и воспроизведёт его, чуть изменив, в романе «Анна Каренина». В книге «Моя жизнь» Софья Андреевна вспоминает об этом эпизоде так:

«“В.м.и.п.с.с.ж.н.м.м.с.и.н.с.” — написал Лев Николаевич.

— Ваша молодость и потребность счастья слишком живо напоминает мне мою старость и невозможность счастья, — прочла я.

Сердце моё стучало так сильно, в висках что-то забилось, лицо горело, — я была вне времени, вне сознания всего земного, и я всё могла, всё понимала, обнимала всё необъятное в эту минуту.

“В.в.с.с.л.в.н.м.и.в.с.Л.З.м.в.с.Т."

— В вашей семье существует ложный взгляд на меня и вашу сестру Лизу. Защитите меня вы с Таничкой, — быстро и без запинки читала я по начальным буквам. Лев Николаевич даже не был удивлён; точно это было самое обыкновенное событие; наше возбуждённое состояние было настолько более повышенное, чем обычное состояние душ человеческих, что ничто уже не удивляло нас. <...> Наверху, за шкапом, я зажгла маленький огарок и принялась писать свой дневник, сидя на полу и положив тетрадь на деревянный стул. Я тут же вписала слова Льва Николаевича, написанные мне начальными буквами, и тут же смутно поняла, что между ним и мной произошло что-то серьёзное, важное, что уже не может прекратиться» (МЖ – 1. С. 55).

Упоминания о вечной борьбе правды и обмана, естественности и фальши как основе философии и жизни Толстого уже не раз появлялись в этой книге, и интересно, что даже в письме-признании Софье Андреевне он несколько раз повторяет слова о честности, смелости. «Скажите, как честный человек, хотите ли вы быть моей женой? Только ежели от всей души, смело вы можете сказать да, а то лучше скажите нет, ежели есть в вас тень сомнения в себе» (83, 17).

Старшая дочь Толстых, Татьяна Львовна рассказывает, что отец её, уступая влиянию «мужского кружка» собеседников, высказывался о женщинах очень критично, а после каялся ей же, говоря: «мы немножко женофобили». Вместе с тем «настоящее мнение» Толстого о женщинах было исполнено религиозного христианского чувства и далёко от крайностей женофобии. Он вполне резонно «считал, что женщина, живущая по законам морали и религии, имеет полное право на уважение. Женщина обладает драгоценными качествами, не присущими мужчине, и она неправильно поступает, желая сравняться с ним в правах, которых она лишена. Если женщина пытается своими чарами соблазнить мужчину, наряжаясь для этого в непристойные одежды, если она полагает, что главная связь мужчины и женщины — в наслаждении, и избегает материнства для сохранения своей красоты, то такая женщина — существо презренное и опасна для общества. — Когда я встречаю такого рода женщину, — говорил он, — мне хочется крикнуть: “Вор! Помогите!” и призвать полицию» (Сухотина-Толстая Т.Л. Воспоминания. Указ. изд. С. 444).

Все помнят сравнение кокетничающей княгини Болконской в «Войне и мире» со «старой полковой лошадью»: «Маленькая княгиня, как старая полковая лошадь, услыхав звук трубы, бессознательно и забывая своё положение, готовилась к привычному галопу кокетства, без всякой задней мысли или борьбы, а с наивным, легкомысленным весельем». Интересно, что в «Крейцеровой сонате» Толстой вновь сравнивает героиню с лошадью: «Когда она проходила между мужчинами, она притягивала к себе их взгляды. Она была как застоявшаяся, раскормленная запряжённая лошадь, с которой сняли узду». Страсть, жизненная сила и вообще животное начало Толстой почти всегда ассоциирует с лошадью или оленем. Половое чувство он в дневниках так прямо и называет — «чувство оленя». Давно замечено, что великолепное описание породистой лошади Фру-Фру, которой во время скачек Вронский ломает хребет, — это символический намёк на судьбу Анны, бросившейся в опасную “скачку” своей незаконной любви.

В записной книжке 1907 г. под 23 декабря Толстой пишет: «Грехи не только простительные, но милые в детстве, молодости, делаются ужасны, отвратительны в старости» (56, 275). Так невинное кокетство девочек-подростков, склонность к позе и некоторой неестественности поведения молодых девушек Толстого столь же умиляет, сколь впоследствии будет пугать и отвращать кокетство взрослых замужних женщин. В трилогии «Детство. Отрочество. Юность» все окружающие Николеньку девочки описаны с большой симпатией и снисходительной улыбкой: «Вообще, когда Катенька бывала одна дома, ничто, кроме романов, её не занимало, и она большей частью скучала; когда же бывали посторонние мужчины, то она становилась очень жива и любезна и делала глазами то, что уже я понять никак не мог, что она этим хотела выразить. Потом только, услыхав в разговоре от неё, что одно позволительное для девицы кокетство, это — кокетство глаз, я мог объяснить себе эти странные неестественные гримасы глазами, которые других, кажется, вовсе не удивляли».

В то же время неловкое кокетство немолодой Анны Михайловны Друбецкой в «Войне и мире» Толстой-моралист изображает уже без тени снисхождения: «Нет, обещайте, обещайте, Basile, — сказала вслед ему Анна Михайловна, с улыбкой молодой кокетки, которая когда-то должно быть, была ей свойственна, а теперь так не шла к её истощённому лицу. Она, видимо, забыла свои годы и пускала в ход, по привычке, все старинные женские средства. Но как только он вышел, лицо её опять приняло то же холодное, притворное выражение, которое было на нём прежде».

Изображая другую кокетку — мадемуазель Бурьен, которая, готовясь соблазнить чужого жениха, заранее, дразня свою фантазию, припоминает сентиментальную историю о падшей женщине, Толстой высмеивает еще и типичную для французов, как он считал, склонность упаковывать свои не слишком благовидные намерения в изящные фантики. «М-llе Bourienne давно ждала того русского князя, который сразу сумеет оценить её превосходство над русскими, дурными, дурно одетыми, неловкими княжнами, влюбится в неё и увезёт её; и вот этот русский князь, наконец, приехал. У m-lle Bourienne была история, слышанная ею от тётки, доконченная ею самою, которую она любила повторять в своём воображении. Это была история о том, как соблазнённой девушке представлялась её бедная мать, sa pauvre mere, и упрекала её за то, что она без брака отдалась мужчине. M-lle Bourienne часто трогалась до слёз, в воображении своём рассказывая ему, соблазнителю, эту историю. Теперь этот он, настоящий русский князь, явился».

Е. В. Оболенская вспоминала, что Толстой «не признавал так называемого “женского вопроса”, с раздражением говорил об этом:

— Какой вопрос? Никакого вопроса нет. У женщин всегда готовое, несомненно полезное дело — дети, старики, больные, служи им — вот и весь вопрос. Вот N. интегралы и диференциалы знает, а ребёнка на руках держать не умеет» (Оболенская Е. В. Моя мать и Лев Николаевич // Л. Н. Толстой / Гос. лит. музей. — М.: Изд-во Гос. лит. музея, 1938. — [Т. I]. — С. 308).

Толстой считал, что тип «душечки», который Чехов вывел в одноимённом рассказе сатирически, и есть идеал женщины и даже поместил этот рассказ в свой сборник «Круг чтения» с собственным предисловием, в котором утверждал, что «Чехов в “Душечке” дал идеальный тип женщины — самоотверженной, доброй, основное свойство которой — любовь. И она самоотверженно, до конца, служит тем, кого любит».

Александра Львовна Толстая вспоминала в своей книге «Отец», как Софья Андреевна реагировала на эти мысли мужа: «Вот что нравится Лёвочке, — с возмущением говорила Софья Андреевна. — Тип женщины — самки, рабы, без всякой инициативы, интересов! Ухаживай за мужем, служи ему, рожай, корми детей» (Толстая А.Л. Отец. Жизнь Льва Толстого. М.,1989. С. 372).

Конечно же, в более спокойные минуты Соня понимала сама, что это не так. Не совсем так…

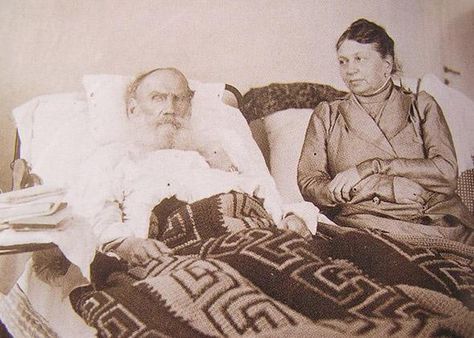

Л.Н. Толстой и С.А. Толстая.

Фотография И.Л. Толстого. Май 1902. Гаспра (Крым)

Под 6 апреля 1900 г. Толстой записал в Дневнике глубочайшее суждение:

«Назначение женщины, как человека, — женщины, если она целомудренна, то же как и мущины: служить Богу, исполняя его волю установления Царства Божия, внутренним совершенствованием, но назначение её, как женщины, это продолжение рода. Идеальная женщина это та, которая будет рожать детей и воспитывать их по–христиански, т. е. так, чтобы они были слуги Бога и людей, а не паразиты жизни» (54, 22).

Таким образом, поклонникам мифа о «женофобии» Льва Николаевича важно понять, что задача женщины, по мнению Толстого-христианина, разумеется, не сводится к быту и заботе о детях; главная её задача — воспитывать их по-христиански, то есть так, чтобы они были «слуги Бога и людей, а не паразиты жизни». Толстой прямо возлагает на женщину ни много ни мало, как задачу спасения мира! Именно так — через воспитание детей по христианским заповедям. А это, нужно признать, важная роль, вовсе не принижающая, а возвышающая женщину.

Серьёзно и бурно обсуждаемый в современном Толстому обществе вопрос о правах женщин он высмеивает также и в «Анне Карениной» устами князя Щербацкого, со свойственной тому грубоватой прямотой:

«— Но мы стоим за принцип, за идеал! — звучным басом возражал Песцов. — Женщина хочет иметь право быть независимою, образованною. Она стеснена, подавлена сознанием невозможности этого.

— А я стеснён и подавлен тем, что меня не примут в кормилицы, в Воспитательный Дом, — опять сказал старый князь, к великой радости Туровцына, со смеху уронившего спаржу толстым концом в соус».

Князь Щербацкий (как и Ахросимова в «Войне и мире») прямо формулирует простые истины, что само по себе уже создает комический эффект в обществе, где не принято говорить так прямолинейно и откровенно. Этот ход Толстого можно окрестить «приёмом княгини Мягкой», которая говорила правду и оттого казалась оригиналкой и чудачкой и была прозвана enfant terrible. Она первая в свете сделала предположение, что Каренин «просто глуп», а самая известная ее фраза «Если за нами никто не ходит, как тень, то это не даёт нам права осуждать».

В жизни Толстой и сам широко пользовался «приёмом княгини Мягкой». Однажды, наблюдая, как одна из гостивших у них барышень обувалась при помощи лакея, он с раздражением заметил: «Она суёт свою ногу в нос лакею, чтобы он ей застегнул ботик. Совсем как та римская императрица, которая купалась при рабах и говорила, что для неё раб не мужчина».

Отношение Толстого к женщинам, разумеется, менялось с течением жизни. Об этом интересно вспоминает толстовец Христо Досев: «Это было у Чертковых, в гостиной. Было много народу. Разговор шёл оживлённый. Л.Н. вышел на балкон, где сидела в своём кресле больная Анна Константиновна Черткова... Слышим, Л.H. смеётся что-то вместе с А.К.; потом она взяла его за руку и привела к нам.

— Расскажите им.

— Не поймут, — отговаривался весело Л.Н. — Они ещё чересчур молоды.

— Расскажите, расскажите, — стали просить мы.

— Я рассказывал А.К. о том, как, когда я был молод, мог видеть женскую красоту, мог находить, что у той-то глаза хороши, а у этой — губы чудные, талия прекрасная. И как потом, — теперь, когда постарел, не вижу больше ничего подобного. Теперь я вижу только душу женщины.

— Но, — сказал он, смеясь и хлопая одного из нас по плечу, — вашему брату не понять этого!» ( Досев Х . Вблизи Ясной Поляны. (1907-1909 гг.) . – М., 1914. – С. 23. Изд. «Посредника», № 1147 ).

О некрасивых женщинах Лев Толстой в старости любил повторять фразу «обыкновенные женские лица». О том, откуда появилась эта фраза, вспоминал сын писателя, Сергей Львович: «В 80-х годах тульским архиереем был восьмидесятилетний старец, преосвященный Никандр, человек добродушный и простой. <...> Как-то при нем кто-то выразил удивление, что дочери губернатора Н. А. Зиновьева не выходят замуж. Ещё кто-то сказал: да они очень некрасивы. Преосвященный вступился и сказал: “Разве они некрасивы? По-моему — у них обыкновенные женские лица”. Для него — восьмидесятилетнего старца — давно уже все женские лица стали обыкновенными. Отец, смеясь, рассказывал этот анекдот, а когда кто-нибудь начинал критиковать наружность той или другой женщины, особенно если эта женщина была некрасива, он говорил: “Да разве она некрасива? У неё обыкновенное женское лицо". Этим он хотел сказать: во-первых — не в красоте достоинство женщины, а во-вторых: не будем пересуживать людей. В этом же роде у него бывал следующий диалог с моей сестрой Татьяной или ещё с кем-нибудь из семьи. Сестра скажет про кого-нибудь: X — глупый человек, или V — некрасива. А отец спросит: Глупее тебя? Или: Некрасивее тебя? Иногда сестра храбро отвечала: Да, глупее меня, некрасивее меня, но в то же время она понимала, что отец подразумевал своим вопросом, а именно: Не осуждай других, поверни лучше свою критику на самоё себя» (Толстой С.Л. Юмор в разговорах Л.Н. Толстого // Толстой. Памятники творчества и жизни. Вып. 3. М., 1923. С. 18 - 19).

Искусственность, фальшь, мнимое благочестие, святошество — весь этот ужасающий Толстого набор качеств светской дамы он высмеял в образе графини Лидии Ивановны из «Анны Карениной». С ней связана, наверное, самая смешная и в то же время страшная сцена в романе, когда чужая женщина и жуликоватый «медиум» Ландо решают судьбу ребёнка Карениных. Чтобы усилить абсурд ситуации, Толстой описывает сцену «сна медиума» глазами Стивы — человека, крайне далёкого от мистики и псевдодуховности, наполнившей дом Карениных с приходом туда добродетельной графини Лидии. Вся сцена эта буквально пронизана иронией. Стива пришёл за своим интересом, но ему никак не удаётся об этом сказать из-за «духовных» разговоров. Названия брошюр («Safe and Нарру», или «Under the wing») пародируют творения модных во все времена проповедников-мистиков и обновленцев церкви с их рецептами счастья. Слушая чтение этих брошюр графиней, Стива не выдерживает и засыпает. Засыпает и Ландо, но специальным, «провидческим сном».

«Вдруг Степан Аркадьич почувствовал, что нижняя челюсть его неудержимо начинает заворачиваться на зевок. Он поправил бакенбарды, скрывая зевок, и встряхнулся. Но вслед за этим он почувствовал, что уже спит и собирается храпеть. Он очнулся в ту минуту, как голос графини Лидии Ивановны сказал: “Он спит”. Степан Аркадьич испуганно очнулся, чувствуя себя виноватым и уличенным. Но тотчас же он утешился, увидав, что слова “он спит” относились не к нему, а к Landau. Француз заснул так же, как Степан Аркадьич. Но сон Степана Аркадьича, как он думал, обидел бы их (впрочем, он и этого не думал, так уж все ему казалось странным), а сон Landau обрадовал их чрезвычайно, особенно графиню Лидию Ивановну. <...> Француз спал или притворялся, что спит, прислонив голову к спинке кресла, и потною рукой, лежавшею на колене, делал слабые движения, как будто ловя что-то....» Комизм сцены быстро сменяется неприятным осадком, который чувствует Стива, а вместе с ним и читатель, когда «на другой день он получил от Алексея Александровича положительный отказ о разводе Анны и понял, что решение это было основано на том, что вчера сказал француз в своём настоящем или притворном сне».

Сам Толстой, смеявшийся над медиумами, имел поистине уникальную, обострённую способность к сопереживанию, умел вживаться в других людей и чувствовать себя в их состояниях. Однажды он признался даже, что во сне видел себя беременной женщиной. Об этом сне вспоминает последователь учения Толстого Христо Досев. «Сегодня ночью, — сказал он однажды с заигравшей улыбкой, — мне снилось, что я... забеременел и переживаю все состояние беременной женщины. Даже самый процесс рождения со всеми его мучениями и радостью... Почему и как могло мне это присниться — и сам не понимаю... — И он заразительно засмеялся».

Софья Андреевна не всегда понимала шутки мужа и не всегда их одобряла. Она признавалась в дневнике: «Не люблю комизма, не умею смеяться — это мой недостаток». Сестра Софьи Андреевны, Татьяна Андреевна Кузминская, прототип Наташи Ростовой, в своей книге «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» вспоминала о сестре Соне так: «Соня была здоровая, румяная девочка с тёмно-карими большими глазами и тёмной косой. Она имела очень живой характер с лёгким оттенком сентиментальности, которая легко переходила в грусть. Соня никогда не отдавалась полному веселью или счастью, чем баловала её юная жизнь и первые годы замужества. Она как будто не доверяла счастью, не умела его взять и всецело пользоваться им. Ей все казалось, что сейчас что-нибудь помешает ему или что-нибудь другое должно прийти, чтобы счастье было полное. Эта черта её характера осталась у неё на всю жизнь. Она сама сознавала в себе эту черту и писала мне в одном из своих писем: «И видна ты с этим удивительным, завидным даром находить веселье во всём и во всех; не то, что я, которая, напротив, в веселье и счастье умеет найти “грустное”». Отец знал в ней эту черту характера и говорил: “Бедная Сонюшка никогда не будет вполне счастлива”» (Кузминская Т.А. Моя жизнь Дома и в Ясной Поляне. Тула, 1964. С. 53).

Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 292; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!