Глава III . Записные книжки Вен. Ерофеева как элемент авторского сверхтекста

§ 1. Концептуальные основы ерофеевского сверхтекста

Записные книжки Вен. Ерофеева, несомненно, могут быть исследованы как «творческая мастерская» писателя, основные элементы которой были рассмотрены в главе 2. Однако такой подход не представляется нам исчерпывающим, поскольку писатель не ограничивается использованием записных книжек в качестве копилки материала для будущих произведений. В процентном соотношении сюжетные зарисовки и истории, вошедшие в его прозу, составляют незначительную часть блокнотиков, что не снижает их ценности для исследователей. Основное содержание записных книжек – жизнь Вен. Ерофеева во всех ее проявлениях: реальная, внутренняя, писательская. Созданием данного текста автор словно пытался зафиксировать каждое совершаемое им действие, овеществляя модернистскую метафору жизни в тексте. Сходный принцип построения текста обнаруживается и в прозе писателя. В связи с этим было бы интересно рассмотреть записные книжки и прозу Ерофеева в составе авторского сверхтекста.

Теория сверхтекста в филологии до конца не разработана, что влечет за собой не только неоднозначное понимание сущности понятия, но и возникновение терминологической путаницы. Изучение феномена сверхтекста осуществляется параллельно литературоведами и лингвистами, что, на наш взгляд, является наиболее адекватным подходом к изучению проблемы, поскольку позволяет рассмотреть явление с разных сторон. Мы будем опираться на монографию Н.Е. Меднис «Сверхтексты в русской литертуре»[269] и работы А.Г. Лошакова «Об авторской парадигме сверхтекстов» и «Сверхтекст: проблема целостности, принципы моделирования», а также на автореферат А.Г. Лошакова «Сверхтекст: семантика, прагматика, типология»[270].

|

|

|

Под сверхтекстом Н.Е. Меднис понимает «сложную систему интегрированных текстов, имеющих общую внетекстовую ориентацию, образующих незамкнутое единство, отмеченное смысловой и языковой цельностью»[271]. Отмечая, что в литературоведении в настоящее время сложилось несколько типов сверхтекстов, с вариантами которых работают филологи, исследовательница выделяет ряд общих признаков, обеспечивающих восприятие сверхтекста как единого целого. При этом Меднис не дает точную типологическую классификацию сверхтекстов, упоминая лишь топологические и персональные сверхтексты. Однако общие признаки сверхтекстов в ее работе представлены наиболее полно.

Во-первых, «каждый сверхтекст имеет свой образно и тематически обозначенный центр, фокусирующий объект, который в системе внетекстовые реалии – текст предстает как единый концепт сверхтекста»[272]. Для топологических сверхтекстов таким центром являются историко-культурно-географические характеристики, для именных сверхтекстов – культурно-биографические характеристики, а для авторских сверхтекстов – авторские эстетико-мировоззренческие установки и передающая их система словесно-концептуальных соответствий. Целостность сверхтекста, таким образом, достигается путем отбора для его построения ключевых элементов, проявляющихся на уровне его составляющих.

|

|

|

Во-вторых, сверхтекст «предполагает наличие и знание читателем некоего не вовсе статичного, но относительно стабильного круга текстов, наиболее репрезентативных для данного сверхтекста в целом, определяющих законы формирования художественного языка сверхтекста и тенденции его развития»[273]. При этом исследовательница обращает внимание на то, что каждый сверхтекст имеет ядерные субтексты, т.е. составляющие его тексты, с опорой на которые может осуществляться изучение сверхтекста.

В-третьих, сверхтекст может быть воспринят, воссоздан и аналитически описан при условии наличия синхроничности. По мнению Меднис, «в синхронически представленном, как бы развернутом в пространстве полотне сверхтекста порой только и обнаруживаются важнейшие штрихи, не актуализированные в частных, отдельных субтекстах»[274]. Открытие таких черт может заставить сверхтекст влиять на воспроизведение внетекстовых реалий и даже на сами реалии.

|

|

|

В-четвертых, «важным признаком сверхтекста является его смысловая цельность, рождающаяся в месте встречи текста и внеположенной реальности и выступающая в качестве цементирующего сверхтекст начала»[275]. Здесь система смыслов сверхтекста помогает акцентировать внимание на внетекстовых смыслах и дать ключи к их глубинному пониманию. Иначе говоря, сверхтекст, объединяющий в себе ряд субтекстов, порождает некое смысловое единство, не существующее на уровне его отдельных составляющих.

В-пятых, сверхтекст возникает только в результате обретения им «языковой общности, которая, складываясь в зоне встречи конкретного текста с внетекстовыми реалиями, закрепляется и воспроизводится в различных субтекстах как единицах целого; иначе говоря, необходима общность художественного кода»[276]. Такой общностью может быть система образов, способы организации пространства и времени, фамилии, имена, числа, единый лексико-понятийный словарь, мотивы и многое другое. Причем в различных типах сверхтекстов некоторые элементы могут быть выражены ярче, а некоторые – нивелированы. Общность всегда сохраняется на уровне языка субтекста, который, возникнув, повторяется в новообразованных единицах целого.

|

|

|

В-шестых, сверхтекст обладает границами, являющимися устойчивыми и динамичными одновременно. Дело в том, что сверхтекст не может быть прочтен линейно, поскольку он открыт и не всегда завершен. Сверхтекст всегда зависит от своего автора (или интерпретатора), выдвигающего на первый план те или иные уровни системы в зависимости от заявленных принципов ценностно-смысловой центрации.

Рассмотренные признаки, по мнению Н.Е. Меднис, обязательны для всех типов сверхтекстов, но могут быть акцентированы в большей или меньшей степени. Обнаружение и описание этих признаков помогает понять механизм взаимодействия субтекстов в сверхтексте и дать целостное представление об исследуемом сверхтексте.

Понимание сверхтекста А.Г. Лошаковым близко к трактовке Н.Е. Меднис. Исследователь называет сверхтекстом «динамическое, многомерное, кросс-темпоральное, кросс-референтное, актуально или потенциально кросс-персональное, полижанровое, полистилистическое образование, находящееся в зависимости от полагаемого автором (составителем, интерпретатором) сверхтекста принципа ценностно-смысловой центрации, которая предусматривает выдвижение в качестве приоритетных тех или иных смыслов (текстов), определяя вектор вероятностного ассоциирования и актуализации содержания релевантных концептов»[277]. Лошаков дает четкую типологическую классификацию субтекстов, выделяя такие разновидности, как «актуальные, актуализированные и потенциальные; индивидуально-авторские, коллективно-авторские, квазиавторские, анонимно-авторские; собранные и несобранные; однотипно и неоднотипно структурированные; сильные и слабые с жесткой и нежесткой структурой; тематические – локальные, именные, событийные и др.»[278]. В этой классификации исследователь подробно останавливается на авторских сверхтекстах, отмечая, что ценностно-смысловое центрирование в них обусловливается «“текстом жизни” автора, авторскими эстетико-мировоззренческими установками и отражающей их системой словесно-концептуальных соответствий»[279]. Авторские сверхтексты могут состоять из всех текстов одного автора, текстов, написанных автором за определенный период времени или на конкретную тему, посвященных какому-либо человеку или событию и т.д. Согласно приведенной выше типологии сверхтекстов авторский сверхтекст является сильным, поскольку отмечен единством максимальной смысловой установки, тематическим и стилевым единством, что определяет его целостность.

Все тексты, написанные Вен. Ерофеевым в течение жизни, составляют авторский сверхтекст, обладающий единой концепцией действительности, с помощью которой достигается целостность художественного мира писателя. Ядерными субтекстами ерофеевского сверхтекста можно считать его прозаические произведения, такие как «Записки психопата», «Москва – Петушки», «Проза из журнала “Вече”», поскольку они являются ключевыми в творчестве автора. К числу ядерных субтекстов примыкают и записные книжки писателя, в которых отражена динамика основных принципов работы Ерофеева над текстом, очерчен круг его интересов и жизненных ценностей. Именно эта динамика делает записные книжки доминирующим субтекстом в сверхтексте, объединяющим прозаические произведения в единое целое и помогающим понять скрытые механизмы функционирования ерофеевского текстового пространства.

Открытость записных книжек 1960-х годов влиянию различных текстов предшествующих эпох отразилась на стиле всех текстов Вен. Ерофеева. Непрерывный информационно-смысловой поиск, характеризующий записные книжки автора и проявившийся, в частности, в повышенной детализации, цитатности и интертекстуальности записных книжек, стал основой создания прозаических текстов Ерофеева. Смешение жанров повлекло за собой стилистическую неоднородность прозы, о которой писали многие исследователи. Принципы построения текста записных книжек, такие как коллаж и каталог, автор переносит и в свои художественные произведения. Доминантой стиля Ерофеева становится смешение высокого и низкого, реального и вымышленного. Окружающая действительность в текстах писателя выворачивается наизнанку, подвергается деконструкции. Амбивалентность авторской концепции реальности очевидна. Она проявляется в стремлении писателя к соединению разнородных элементов и в неоднозначном отношении к категориям порядка и хаоса.

Понятие «хаос» в литературном контексте используется как метафора одной из наиболее универсальных моделей построения художественного образа мира, восходящей к самым ранним формам художественного сознания. В основе любой эстетической деятельности лежит оппозиция «хаос – космос», которая в разные эпохи проявляется в более частных оппозициях дьявольского – божественного, природы – культуры, периферии – центра, абсурда – смысла, безличного – личностного, стереотипа – творчества и т.п. В искусстве классических эпох писатель преодолевал хаос бытия в процессе творчества, представляя на суд читателя уже «снятое» художественное воплощение объективной гармонии. Здесь все взаимосвязано и подчинено – волей автора – общей идее произведения. Безусловно, элементы деструкции присутствуют в любом художественном мире, но в тексте классического образца писатель сознательно делает их одним из звеньев идеально выстроенной системы. Так в произведениях XIX века все образы хаоса обязательно детерминированы авторской концепцией гармонии. Эта детерминированность позднее будет резко ослаблена в модернизме и совершенно исчезнет в постмодернизме.

В модернизме отношения с хаосом впервые осознаются как основа искусства и предъявляются в качестве центрального содержания искусства. «Для того чтобы творить, нужно родиться, нужно тело, а тело рождается из хаоса. Это родимый хаос, исконное начало, многое, всё, что хотите. Чтобы из этого многого возникло нечто, нужно восхождение. Это путь трагического героя, который выходит из хора – хаоса – и гибнет. <…> Наконец, создание искусства есть акт нисхождения. Итак, хаос – материя, восхождение – восторг постижения, нисхождение – способность претворять данную вещь в сознании других, символ дара»[280], – таково в изложении М. М. Бахтина характерное для модернизма понимание хаоса, который здесь уже не выносится за рамки эстетического поступка, но включается в него в качестве одного их составных элементов. Хаос все же остается безличным образованием в модернизме. Он является всего лишь чистым объектом, который подвергается манипуляциям со стороны субъекта – автора. Творческий поединок писателя с неупорядоченной действительностью мифологизируется: ему придается всеобщий художественно-философский смысл. Творец, вооруженный упорядочивающей силой мысли, занимает позицию абсолютной власти над текстом, противопоставляя хаосу свою субъективную, единственно возможную истину бытия.

В постмодернизме происходит деиерархизация сознания, нашедшая выражение в отказе от представлений о существовании абсолютной Истины. В основе культурного сознания этого периода, по мнению У. Эко, можно обнаружить «игру между видимостью порядка и подозрением, что всякий порядок отсутствует или, точнее, <...> что существует множество видов порядка и что необходимо перебрать их все, для того чтобы достичь какого-нибудь временного решения»[281]. Человек, принимая алогичность существования как единственно возможный вариант судьбы, ощущает в связи с этим не только дискомфорт, но и, в какой-то мере, внутреннюю свободу. Завершенность и объективированность художественной концепции хаоса окончательно разрушается. Иррациональное становится равноправным участником диалога с художником. Именно в постмодернизме воплощается попытка преодолеть антитезу хаоса и гармонии, переориентировать творческий импульс на поиск компромисса между этими универсалиями. По мнению Липовецкого, «тесное взаимодействие постмодернистской поэтики с мирообразом хаоса, выразившееся в частности в расшатывании и разламывании традиционных структур художественной системы, не обязательно приводит к рассыпанию художественного целого»[282]. Речь идет о создании новой системности художественного целого, основанной на поиске «рассеянных структур» хаоса, являющегося участником эстетического диалога с автором. Липовецкий отмечает однако, что «художественная целостность, рождающаяся на этой почве, может носить только взрывчатый характер»[283]. Элементы семантической ясности и смутности здесь сосуществуют друг с другом и выполняют множество функций, заполняя пустые места в системе произведения или полностью замещая его основные компоненты.

Сверхтекст Вен. Ерофеева демонстрирует стремление автора к выстраиванию собственной реальности согласно его представлению о хаосе и порядке. Мир писателя представляет собой ветвящуюся структуру, элементы которой переплетаются и взаимодействуют друг с другом. В результате получается система, в которой деконструируется иерархия уровней, а кажущийся порядок оборачивается его искусной симуляцией. Эта эстетико-мировоззренческая установка реализуется во всех субтекстах автора. Ерофеевский сверхтекст обладает общностью художественного кода, проявляющейся в нескольких направлениях его работы над текстом: в формах и способах организации текста, в использовании мотивов, а также на собственно языковом уровне.

§2. Формы и способы организации текста Вен. Ерофеева

Формы и способы организации текста у Вен. Ерофеева разнообразны и проявляют себя на уровне сюжета и композиции. Сюжетная сторона характеризуется использованием в прозе историй, фактов, анекдотов, изначально зафиксированных в записных книжках. Работа по данному направлению претерпевала серьезные изменения в процессе ведения записей. В самых ранних записных книжках на первом месте были опыты изучения Ерофеевым чужих текстов. Писателя больше интересовали сюжетные линии произведений мировой классики. Позже Ерофеев начинает фиксировать собственные наработки, нередко снабжая их указаниями самому себе развить какую-либо историю, раскрыть ее полнее вне записных книжек. Подобные записи могут служить своего рода ссылками, позволяющими исследователям проследить, как та или иная сюжетная зарисовка трансформировалась после перемещения из блокнотика в прозу.

Записные книжки Вен. Ерофеева отражают процесс поиска писателем сюжетов для создания прозы. Условно записи можно разделить на ученические, характеризующиеся подбором и изучением сюжетов мировой классики, и собственно рабочие, которые позднее автор использовал в произведениях. Записи первого типа немногочисленны и напоминают сжатый пересказ прочитанных в студенческие годы книг. Особое внимание Ерофеев уделяет зарубежной литературе, фиксируя сюжетные линии заинтересовавших его произведений. Так, он пересказывает «Дикую утку» Г. Ибсена с использованием ярких цитат и собственных размышлений на тему возможного развития событий: «<…> Грегерс добивается своего. Ялмар Экдал наверняка сопьется. Хедвиг кончает самоубийством. Простодушная грешница Гина – что с ней будет? Грегерс и в этом видит добрый знак. “Хедвиг умерла не напрасно. Видели вы, какое душевное величие проявил он в горе?” – говорит он Реллингу. Просветление – процесс необратимый. И не приносит ничего, кроме страданий <…>»[284]. Пересказывая сюжет книги, Ерофеев включает в повествование элементы, не имеющие непосредственного отношения к развитию действия – прямую речь героев. Здесь проявляется манера обращения автора с материалом, и формируются принципы выстраивания сюжетной линии будущей прозы. То же прослеживается в пересказе Ерофеевым «Столбов общества» Г. Ибсена: «И – перелом в 4-м действии. Приморский город чествует консула. Иллюминации. “Окруженный счастливой семьей, консул Берник, один из столпов общества, принимает от своих сограждан заслуженные им знаки уважения и почета”. <…> Воскресение совести Берника и его речь перед согражданами: “Сограждане, я сбрасываю с себя гнет лжи, которая могла отравит во мне каждый фибр души. Вы должны узнать все…” и т.д. Лона, восторженно: “Наконец-то ты победил себя!” Добродетель Берника в финале последнего действия не знает предела. Ибсен переборщил»[285]. В этом фрагменте Ерофеев включает в пересказ сюжета не только цитаты кульминационных, по его мнению, фраз «Столбов общества», но и собственные комментарии, касающиеся его оценки выстроенного Ибсеном сюжета. Позже в прозе писателя подобные замечания по ходу повествования будет делать главный герой.

Собственно рабочие записи менее подробны. Чаще всего Ерофеев дает сам себе указания развить тот или иной сюжет: «Теперь браться за решение вопроса, убил или не убил Годунов царевича Дмитрия». Распространения этот фрагмент в прозе писателя не нашел, однако автор включил его в повествование поэмы «Москва – Петушки» в качестве одного из элементов, затрудняющих восприятие рассказа героя о том, что он не в состоянии вспомнить последовательность выпитого: «Обидно вот почему: я только что подсчитал, что с улицы Чехова и до подъезда я выпил еще на шесть рублей – а что и где я пил? и в какой последовательности? Во благо ли себе я пил или во зло? Никто этого не знает, и никогда теперь не узнает. Не знаем же мы вот до сих пор: царь Борис убил царевича Дмитрия или наоборот?»[286]. Исторический факт, зафиксированный в записных книжках с пометкой обдумать позже, обыгрывается Ерофеевым в поэме и приобретает двусмысленную трактовку. «Наоборот» может восприниматься так: убил царь царевича или нет, и так: убил царь царевича или царевич царя. Игра слов искажает первоначальный смысл. А включение фрагмента в контекст поэмы запутывает читателя, поражая своим неожиданным появлением в размышлениях героя о выпитом.

Со временем Ерофеев плотнее начинает работать над созданием материала для прозы, фиксируя более подробные зарисовки сюжетов: «Всякие сопливые скептики ей говорят: “Бросьте, дамочка, вот уже третий год, как он во гробе, и уже смердеть перестал”. А она подошла ко гробу (о, как подошла!) и говорит: “Встань и иди вон”. И что же вы думаете? – встал и пошел»[287]. Этот фрагмент будет использоваться в поэме «Москва – Петушки» при обращении героя к воспоминаниям о возлюбленной, а фразу «Встань и иди» он будет произносить неоднократно в затруднительных ситуациях. Здесь же зарождается история разговоров Венички с высшими силами: «А я и спрашиваю: “Ангелы небесные, вы еще не покинули меня?” И ангелы небесные отвечают: “Нет, но скоро”[288]». Ерофеев неоднократно возвращается к подобным диалогам на страницах записных книжек. Так, почти через год появляется следующая зарисовка: «А я иду, иду, да и спросил: “Ангелы Господни, сколько я получу аванса? 50 рублей или 60?” И ангелы Господни ответили: “Сорок”»[289]. Разработка сюжета общения с потусторонними силами занимала писателя долгое время. Он пунктиром намечал возможные ситуации и диалоги, подготавливал основу для создания прозы.

В записных книжках Ерофеев фиксировал и факты противопоставления себя окружающему миру: «3/VII. Великолепное “все равно”. Оно у людей моего пошиба почти постоянно (и потому смешна озабоченность всяким вздором). А у них – только в самые высокие минуты, т.е. в минуты крайней скорби, под влиянием крупного потрясения, особенной утраты. Это можно было бы развить»[290]. Эта зарисовка будет развита в поэме «Москва – Петушки» в ряде дополнительных сюжетных линий, когда герой стремится подчеркнуть, что между ним и обществом лежит огромная пропасть. Сюда же можно отнести следующий фрагмент записных книжек: «“Соловьиный сад” Блока: человека уволили с работы за пьянку, блядки и прогулы»[291]. Сюжет «Соловьиного сада», интерпретированный Ерофеевым, был использован в «Москве – Петушках» в одной из повествовательных линий. Причем автор развил набросок из записных книжек в историю об очередном месте работы Венички, сохранив проведенные аналогии с произведением А. Блока путем упоминания названия. Герой рекомендовал сослуживцам прочесть «Соловьиный сад» как современную полезную книгу. Поэма Блока, однако, пользы не принесла, но повергла всех в уныние, поскольку действие одних и тех же вещей на Веничку и окружающих людей изначально определялось как диаметрально противоположное.

Сюжетное направление работы Ерофеева над текстом в записных книжках представлено незначительно. Это может быть связано с отношением писателя к построению сюжетов своих произведений. Ерофеев отказывается воспринимать мир линейно, что подтверждается самим фактом существования записных книжек с их бессюжетностью и ветвящейся структурой. Переплетение событий, конспектов, зарисовок и историй в записных книжках оттесняет сюжет на второй план, приобретая собственную ценность. Отсутствие линейного движения и случайность соединения элементов расширяют границы восприятия текстов Ерофеева, поскольку предполагают выход за их пределы и участие читателя в процессе создания новых смыслов. Деконструкция сюжета впервые была осуществлена писателем в «Записках психопата», где отсутствие линейности событий объяснялось безумием героя. Далее в поэме «Москва – Петушки» ветвление сюжета будет связано с героем-юродивым, а в «Прозе из журнала “Вече”» – с героем-самоубийцей. На самом же деле Ерофеев здесь взял за основу свои первые записные книжки, жанр которых как раз и предполагает соединение неоднородных элементов в единое целое. Объединяющим началом здесь является повествователь с измененным сознанием. Снижение роли линейного сюжета обнаруживается и в поэме «Москва – Петушки», где включение внесюжетных элементов становится основным способом построения текста, и в «Прозе из журнала “Вече”», где намеченная пунктиром сюжетная линия симулируется для обрамления философского эссе. Кажущаяся «дневниковость» прозы писателя позволила ему передать вариативность явлений окружающей реальности и изменить роль сюжета как важнейшего средства воплощения содержания. Эта особенность характеризует ерофеевский сверхтекст и влияет на способы его построения.

Структурно-композиционное направление создания субтекстов также неоднородно. Ерофеев изначально анализирует формы построения текстов других авторов, отмечая наиболее интересные для себя конструкции. Далее можно обнаружить синтетические структурные образования, характеризующиеся приращением к изученным схемам организации материала собственных наработок в этой области. Постепенно в записных книжках появляются устойчивые ерофеевские конструкции, на основе которых он выстраивает законченные зарисовки и небольшие фрагменты. Ориентированность писателя на нелинейное восприятие действительности не могла не отразиться и на способе рассказывания текста. Расположение компонентов текста отличается кажущейся непреднамеренностью и часто не поддается логическому объяснению. Хаотично соединяющиеся внесюжетные элементы становятся основой организации ерофеевского сверхтекста. Поиски индивидуальных форм построения текста в записных книжках позже нашли применения в создании прозы и проявились в использовании автором базовых композиционных приемов, среди которых можно назвать прием ретардации, произвольное деление произведений на главы и каталогизирование.

Композиционно-сюжетный прием ретардации, т.е. замедления действия, в текстах классического типа сознательно использовался авторами и подчинялся общей концепции произведения, не разрушая логику и линейность повествования. В субтекстах Вен. Ерофеева все иначе. Для понимания механизма построения сверхтекста на основе приема ретардации рассмотрим ядерные части сверхтекста – записные книжки и прозу писателя.

Жанр записных книжек характеризуется фрагментарностью и незавершенностью текста. Обнаружение сюжета здесь не возможно, а элементы текста связаны друг с другом в хаотичном порядке. Композиционно записные книжки разделены на части с помощью указания года или месяца их создания. Внутри хронологически обозначенных частей собственно дневниковые записи членятся по дням недели, а остальные – по тематическому признаку или произвольно. Поскольку развитие сюжета в записных книжках не является важным средством воплощения содержания, на первый план выдвигаются факультативные элементы, замещающие отсутствие действия в тексте. В этом проявляется установка писателя на использование принципиально иного способа организации текста – построение целого из разнородных компонентов и обеспечение единства путем презентации собственной авторской реальности, существующей по присущим только ей законам. В записных книжках воплощается восприятие Ерофеевым мира как фрагментарного и неупорядоченного, где каждый элемент имеет право на существование и присутствие в тексте. Любое явление действительности достойно быть записанным, поскольку целое складывается из мелочей. Хаотичное нагромождение разнородных элементов текста приводит к затрудненности его восприятия и к возникновению большого числа интерпретаций. А действие в записных книжках практически сходит к нулю. Данный принцип организации материала проявляется в прозе Ерофеева в использовании приема ретардации, характеризующегося задержкой повествования.

«Записки психопата» – первое произведение Вен. Ерофеева – представляет собой своего рода «дневник», состоящий из нескольких «глав» (временных промежутков), имеющих отдельные подзаголовки. Гармония в тексте создается на уровне его формальной организации, тогда как в повествовании законы логики и смысловые связи вообще не имеют никакой силы. Дело в том, что хаос изначально концентрируется в больном сознании героя, подтверждение этому можно найти уже в самом начале текста:

«Стопп… чорт побери!

Интересно, какому болвану…

Какому болвану, спрашивается, интересно меня пугать в третьем часу…

В третьем ли?..

Да, вероятнее всего…

Гм, в третьем… Кто бы это мог быть… Кретинизм же это в конце концов, чорт побери…»[292] и т.д.

Герой оказывается не в состоянии бороться с проникнувшим в его сознание хаосом. Поэтому в данном субтексте, как и в записных книжках, мы получаем нагромождение причудливо скомпонованных, не связанных между собой повествовательных кусков, многие из которых могут быть представлены в качестве законченных произведений. Среди них: элементы размышлений героя на разные темы, отрывки автобиографического характера, философские эссе, диалоги посторонних людей, цитаты из чужих дневников и многое другое. Все это становится симуляцией реальности и выплескивается главным героем, «медленно и неправильно»: «Я прежде всего – психопат. И поэтому нагромождение нелепостей может считаться даже достоинством только что мною выпущенной “теории дней недели”. Гениальные мои гипотезы о мистическом влиянии пятницы на судьбу мою никого еще не заставили мистифицировать “свой” день недели и цифирно узаконить мистификацию. Поэтому я беру на себя обязанности первооткрывателя» (С. 70).

Повествование предельно затруднено включением принципиально разных по качеству, объему и тематике отрывков, которые подчинены общему замыслу создания достоверности происходящего с героем. Например:

«9 мая

Господь Бог цитирует Федора Тютчева!

Смотрите на небо!

Смотрите на небо!

Это – печать Всевышней нервозности!

Проверьте исправность громоотводов и захлопните чердачные окна!

11 мая

Иногда припоминаются сентябри…

Кажется – как это ни странно, – что через полгода снова будет сентябрь…

И снова, как в сентябре, в памяти всплывет апрельская икона, и запахнет октябрьским одеялом…

А теперь все прошлогоднее исчезает…

По временам что-то недавнее повисает в воздухе…» (С. 90)

Или еще:

«19 мая

Все в той же малиновой кофточке… страшно…

20 мая

Ну куда я сейчас пойду?.. У меня… ннет… ничего нет! Что, ты думаешь – я так и пойду? Чтобы все смеялись надо мной – пусть… Да?! Ты что же – тыы… человека понимаешь?» (С. 96).

Один «день» может включать в себя эпизод пьяной прогулки героя со своим другом по ночному городу, а следующий – список многочисленных донесений на Ерофеева В. В. в различные инстанции, например: «1. Начальнику 2-го строительного управления Ремстройтреста от прораба Савельева А. И. заявление. Прошу обратить Ваше внимание на то, что рабочий Ерофеев В. В. на протяжении последних 3-х месяцев совершенно не является на работу без уважительных причин на это. Прошу принять соответственные меры. Савельев. 10/XI – 57 г.» (С. 132).

Создается впечатление, что использование приема эпического торможения в «Записках психопата» становится основополагающим принципом построения текста. Действие в произведении вытесняется введением элементов ретардации, которые, взаимодействуя друг с другом, начинают выполнять функцию сюжета. Связность же обеспечивается путем обозначения временных промежутков, что характерно для жанра дневниковой прозы. Эта особенность построения текста прослеживалась в записных книжках Ерофеева, в которых соединение разнородных элементов осуществлялось при помощи указания хронологии ведения записей.

Выплескивая на бумагу «больные» мысли, герой постепенно освобождает свое сознание от сконцентрированного внутри него хаоса. И мы можем предположить, что в конце «Записок…» ему это удается. На наш взгляд, размышления героя о пустоте своего дома в последней «главе» ассоциируются с мыслью о «пустоте» внутри его самого: «…Оставил только это, последнее… Фиолетовые занавески… Ведь если их сбросить, каждый увидит: пусто… Нет ничего… А ведь было, наверное… Что-то было…» (С. 134).

Многочисленные диалоги с хаосом, разрушающие сознание героя, приводят к возникновению текста, затрудненность повествования которого очевидна. По мере накопления многочисленных алогичных компонентов, происходит опустошение сознания героя, вследствие чего текст «Записок психопата» остается незавершенным, несмотря на то, что в последнем подзаголовке значится: «Записки психопата. V. (окончание)». Симуляция незавершенности текста, отказ от целостности становится свидетельством авторской установки на значимость каждого отдельного события в жизни, а не цепи событий.

В поэме «Москва – Петушки», написанной после «Записок психопата», прием ретардации реализован иначе. Дело в том, что в событие, происходящее в пространстве и во времени, вмешивается нечто иррациональное, вызывая собой замедление и времени, и действия. Таким образом, мы имеем дело с приемом эпического торможения, источником которого становится не субъективное волеизъявление автора, а хаос: «Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтоб не сумел загордиться человек, чтоб человек был грустен и растерян»,[293] – говорит главный герой, ощущая вторжение иррационального в свою жизнь.

Уже в начале поэмы герой, проснувшись «утром в чьем-то неведомом подъезде», выходит на воздух, замечая: «Все знают, какую тяжесть в сердце пронес я по этим сорока ступеням чужого подъезда и какую тяжесть вынес на воздух» (С. 124). Заставляя себя продолжить путь, Веничка преодолевает эти ступени. Разговор с самим собой помогает ему в борьбе с дисгармонией: «Ну вот и успокойся. Все идет как следует» (С. 124). Фразой: «Если даже ты пойдешь налево – попадешь на Курский вокзал; если пойдешь прямо – все равно на Курский вокзал» (С. 124) герой констатирует, что в его жизнь вторгаются элементы деструкции, и он «влечется» по городу по воле неведомых сил. Движение с остановками и через силу Веничка осуществляет со свойственными ему пространными рассуждениями о вещах, связанных с происходящим лишь в сознании героя: «Два или три раза я останавливался – и застывал на месте, чтобы унять в себе дурноту. Ведь в человеке не одна только физическая сторона; в нем и духовная сторона есть, и есть – больше того – есть сторона мистическая, сверхдуховная сторона» (С. 126).

Далее, в тексте будут своего рода цепочки последовательных ретардаций. В главе «МОСКВА. РЕСТОРАН КУРСКОГО ВОКЗАЛА» это и вышибала, грубо прерывающий мысли Венички, и «музыка с какими-то песьими модуляциями» (С. 127), и люстра над головой героя, и женщина в белых чулках «безо всякого шва (шов бы меня смирил, может быть, разгрузил бы душу и совесть)» (С. 128), и «трое в белом» – все это неважно с точки зрения развития сюжета классического текста, а потому алогично, «медленно и неправильно». В результате герой «весь как-то сник и растерял душу» (С. 128), и вдруг осознал, что все необъяснимое происходит с ним, «когда он малодушен и тих» (С. 128). Именно в эти моменты Веничка «согласился бы жить на земле целую вечность, если бы прежде [ему] показали уголок, где не всегда есть место подвигам. «Всеобщее малодушие» – да ведь это спасение от всех бед, это панацея, это предикат величайшего совершенства!» (С. 128) – восклицает он. И невозможно понять, искренне герой так считает или иронизирует по поводу своей неспособности противостоять хаосу.

Прошло два часа, но Веничка не говорит о том, что происходило в «два этих смертных часа»: «Остановитесь вместе со мной, и почтим минутой молчания то, что невыразимо» (С. 145). И все вокруг замирает… Лишь «сиплый женский бас, льющийся из ниоткуда» (С. 146), нарушает эту тишину. Элементы деструкции вклиниваются в основной ход повествования, но герой демонстративно игнорирует их присутствие: «А я продолжаю стоять» (С. 146). Действие в очередной раз предельно замедляется, практически сходит на нет.

«Зато по вечерам – какие во мне бездны по вечерам!..» (С. 148) – восклицает Веничка, веря в свою способность противостоять окружающему его хаосу. Но для борьбы с неупорядоченностью мира «надо хорошо набраться за день» (С. 148). Это и есть метафизическая причина пьянства Венички: «подняться до бездны» с «безднами» внутри себя. А это уже космическое пространство! Герой верит, что внутри хаоса есть особая логика, и стремится постичь ее.

«Но разве э т о мне нужно? Разве по э т о м у тоскует моя душа? Вот что дали мне люди взамен того, по чему тоскует душа! А если б они мне дали т о г о, разве нуждался бы я в э т о м? Смотри, Господь, вот: розовое крепкое за рупь тридцать семь…

И, весь в синих молниях, Господь мне ответил:

– А для чего нужны стигматы святой Терезе? Они ведь ей тоже не нужны. Но они ей желанны.

– Вот-вот! – отвечал я в восторге. – Вот и мне, и мне тоже – желанно мне это, но ничуть не нужно!» (С. 148) Так Веничка говорит о своем пьянстве дальше в беседе с Господом, которого, с определенной долей уверенности, можно считать проявлением иррационального в поэме, подобно ангелам, сопутствующим герою на протяжении всего произведения. Диалоги Венички с неземными существами свидетельствуют о нахождении его на краю мистической бездны, поскольку «земной» человек на подобное не способен. Но герой пока не боится хаоса, со всех сторон подступающего к нему, спокойна его «душа, пока еще чуть приоткрытая для впечатлений бытия» (С. 149). И есть заветный чемоданчик, в котором заключено «спасение» от деструктивных сил. Жизнь вокруг идет своим чередом, и никому до него, Венички, никакого дела нет, да и ему ни до кого нет дела тоже. Космос сконцентрирован внутри героя, а снаружи все ложно, «медленно и неправильно». Так было с ним всегда. Взять, к примеру, историю об «отстранении» четверых «лет десять тому назад»: «И так всю жизнь. Всю жизнь довлеет надо мной этот кошмар – кошмар, заключающийся в том, что понимают тебя не п р е в р а т н о, нет – «п р е в р а т н о» бы еще ничего! – но именно с т р о г о н а о б о р о т, то есть совершенно по-свински, то есть а н т и н о м и ч н о» (С. 154). Веничка осознает, что мир настроен к нему враждебно, что окружающие не принимают его, извращая поступки героя, меняя полярность его действий с плюса на минус и наоборот. И он бессилен что-либо изменить, оставаясь «вечно одиноким и несчастным». «Я многое бы мог рассказать по этому предмету, но если я буду рассказывать все – я растяну до самых Петушков» (С. 154), – говорит Веничка, замедляя, тем не менее, повествование подробной информацией о графиках выпитого на производстве. Заметим, что изложение данной теории в псевдоматематическом аспекте также является ярким примером реализации в тексте поэмы принципа эпического торможения. Установление мнимого порядка в вещах, имеющих значение только для Венички, структурирование абсурдных явлений жизни, изначально не имея отношения к развитию действия, становится неотъемлемой частью сюжета.

Своего рода наказанием за попытку найти гармонию становится увольнение героя. «И вот – я торжественно объявляю: до конца моих дней я не предприму ничего, чтобы повторить мой печальный опыт возвышения. Я остаюсь внизу, и снизу плюю на всю вашу общественную лестницу. Да. На каждую ступеньку лестницы – по плевку. Чтобы по ней подыматься, надо быть жидовскою мордою без страха и упрека, надо быть пидорасом, выкованным из чистой стали с головы до пят. А я – не такой» (С. 158-159). Не сумев стать частью системы, разработанной обществом, Веничка отвергает социальную иерархию, осознавая, что ему нет в ней места. Чужая система враждебна по отношению к герою, она разрушает его и его «гармоничные построения». Отсюда и желание Венички противостоять системе путем установления собственной, и, как следствие, возникновение ретардации в точках пересечения двух противоборствующих систем. Увольнение становится переломным моментом в судьбе Венички: «Весь этот житейский вздор так надломил меня, что я с того самого дня не просыхаю» (С. 159). После этого у него «исчезла грань между рассудком и сердцем» (С. 160), ему, одержимому идеей порядка, становится сложно вспомнить, в какой последовательности и что он пил. И в таком состоянии Веничка впервые говорит о цели своего путешествия – Петушках: «В Петушках – твое спасение и радость твоя» (С. 160). То, куда стремится герой, – сакральное место, дающее силы противостоять разрушающим силам: «Петушки – это место, где не умолкают птицы ни днем, ни ночью, где ни зимой, ни летом не отцветает жасмин <…> Да и что я оставил – там, откуда уехал и еду? Пару дохлых портянок и казенные брюки, плоскогубцы и рашпиль, аванс и накладные расходы, – вот что оставил! А что впереди? что в Петушках на перроне? – а на перроне рыжие ресницы, опущенные ниц <…> там в дымных и вшивых хоромах, неизвестный этой белесой, распускается мой младенец, самый пухлый и самый кроткий из всех младенцев. Он знает букву «ю» и за это ждет от меня орехов» (С. 160). Мысли о конечной цели путешествия заставляют разум героя освободиться от разрушающего влияния иррациональности происходящего. Душа Венички наполняется радостным оптимизмом: «Мое завтра светло!» (С. 161). «Все, о чем вы говорите, все, что повседневно вас занимает, – мне бесконечно постороннее. Да. А о том, что м е н я занимает, – об этом никогда и никому не скажу ни слова» (С. 162), – заявляет герой, противопоставляя себя в очередной раз окружающему миру, ограждая себя тем самым от влияния хаоса и в очередной раз пресекая действие, ведь он уже «подошел на удобное расстояние к истине, с которого ее удобнее всего рассмотреть» (С. 162). Веничке тяжело «таскать в себе это горчайшее месиво из «скорби» и «страха» (С. 162). Он поглощен авторефлексией и открыто признается: «Кому же, как не нам самим знать, до какой степени мы хороши?» (С. 163).

Но из мрака прошлого появляется «белобрысая дьяволица с косой от попы до затылка» (С. 166), к которой и начались «пятницы», и эта – «по счету тринадцатая»: «Вот – с этого все началось. То есть началось беспамятство: три часа провала» (С. 167). Веничка не помнит ничего из того, что происходило с ним, и связано это с «дьяволицей». Такое обозначение любимой девушки свидетельствует о ее связи в сознании героя с темной гранью бытия. Но, пуская ее в свой мир, он перестает чувствовать себя одиноким и непонятым. Отвлекаясь от основного повествования, Веничка вводит в текст новую сюжетную линию, связанную с «дьяволицей», тем самым вызывая замедление действия. Далее следует нескончаемая цепочка посторонних для сюжета повести фактов, имеющих, тем не менее, четкую структуру и довольно приличный объем. Это и теория «десятой дозы», и исследования пьяной икоты, и рецепты оригинальных коктейлей. Данные части текста, выстроенные по законам пьяной логики героя, представляют собой наиболее яркие примеры реализации приема ретардации в поэме «Москва – Петушки»

«Черт знает, в каком жанре я доеду до Петушков… От Москвы все были философские эссе и мемуары, все были стихотворения в прозе… Теперь начинается детективная повесть…» (С. 182) – размышляет Веничка, заходя в свой вагон после долгого перерыва и рассматривая пассажиров электрички. Его попутчиками являются: слабоумные «дедушка и внучек», которые едут «в Орехово, в парк… в карусели покататься…» (С. 184), оба «Митричи», абсолютно отвратительные двое; «черноусый, в жакетке и в коричневом берете» (С. 185), «тупой в телогрейке» (С. 182); «умный в коверкотовом пальто» (С. 182); женщина «в коричневом берете, в жакетке и с черными усиками» (С. 198) и «декабрист». Они создают своими монологами цепную реакцию ретардаций, алогичных по своей природе: более двадцати страниц печатного текста, наполненных пьяным бредом попутчиков Венички. Именно здесь одно эпическое торможение автоматически влечет за собой другое. Схематично это можно представить следующим образом:

· рассказ «черноусого» о пьянстве великих людей – четкая и логичная система, не имеющая исключений;

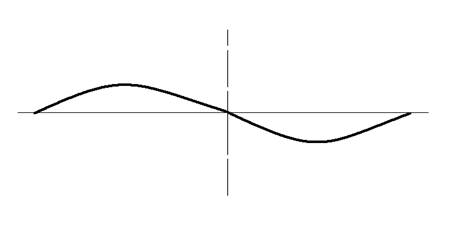

· «лемма» «черноусого» о зеркальности процессов, происходящих в природе (на примере пьянства);

· размышления героев о «хорошей бабе»;

· рассказы «про исключительную любовь» – это уже цепная реакция в цепной реакции (!):

* рассказ «декабриста»;

* рассказ «Митрича»;

* рассказ женщины «в коричневом берете, в жакетке и с черными усиками»;

* рассказ Венички;

· Семеныч-контролер с изощренной системой штрафов.

Это длинная цепочка ретардаций, имеющая определенную внутреннюю логику. Тут уже становится понятно, что поезд «Москва – Петушки» поглощен неведомой стихией: «Какая-то гниль во всем этом королевстве и у всех мозги набекрень» (С. 220). И совсем не удивляет Веничку появление в тамбуре вагона Сатаны. Тревожные мысли терзают героя: «В прошлую пятницу и поезд-то шел почти без остановок. И вообще раньше поезда быстрее ходили… А теперь, черт знает что!.. У каждого столба останавливается и стоит, а зачем стоит? Уж прямо тошно иногда делается: чего он все стоит да стоит. И так у каждого столба» (С. 222). Этот отрывок важен для понимания особенностей использования приема ретардации в поэме: Веничка сам констатирует замедление времени и действия. И тут бы ему начать бороться с разрушающими гармонию силами, но он снова отдается потоку, а это уже необратимо.

Появляется Сфинкс со своими ужасными загадками, отражающими эпизоды из жизни Венички. Приговор звучит в последней загадке: «А в Петушки, ха-ха, вообще никто не попадет!..» (С. 228). Сфинкс показывает герою, что тот едет «из Петушков в Москву, а не из Москвы в Петушки» (С. 228). В этот миг Хаос поглощает Веничку. Герой начинает бредить: появляются княгиня, колокольчик, камердинер… Время останавливается, пространство поэмы становится вязким, смысл утрачивается. А дальше – чертовщина – летающие люди и вагоны, бегущие Эриннии… «Поезд «Москва – Петушки» летит под откос» (С. 235), всеобщая паника, и Веничка в этом потоке: «Вся эта лавина опрокинула меня и погребла под собой…» (С. 235).

«ПЕТУШКИ. ПЕРРОН»: Веничку последовательно убивают, сначала «царь Митридат», а затем – «рабочий и крестьянка». Обезумевший от боли и холода герой восклицает: «Если каждая моя пятница будет и впредь такой, как сегодняшняя, – я удавлюсь в один из четвергов!..» (С. 237) – и снова продолжает свой путь. «Если хочешь идти налево, Веничка, – иди налево. Если хочешь направо – иди направо. Все равно тебе некуда идти» (С. 238) – цикл повторяется снова…

«Она» не пришла; смысл потерян; утро. Веничка понимает, что оказался не в Петушках. Время остановилось, герой застыл в ступоре, рассматривая петушинские дома, «страшно высокие». «И тут – началась история, страшнее всех, виденных во сне» (С. 240): на него нападают «четверо». Веничка спасается от них бегством, и это бегство по собственной воле является актом сопротивления силам хаоса не путем заговаривания, а с помощью действия: «Все-таки до самого последнего мгновения я еще рассчитывал от них спастись» (С. 243). Заключительные главы поэмы, таким образом, являются, пожалуй, самой динамичной частью повествования. Но и здесь проявляет себя принцип эпического торможения. Герой вбежал в неизвестный (= неведомый) подъезд и «дополз до самой верхней площадки» (С. 243), как и «прошлым вечером». И «ангелы засмеялись», «эти позорные твари», как жестокие дети, обнажив тем самым свою дьявольскую сущность. «Они смеялись, а Бог молчал… А этих четверых я уже видел – они поднимались с последнего этажа… а когда я их увидел, сильнее всякого страха (честное слово, сильнее) было удивление: они, все четверо, подымались босые и обувь держали в руках – для чего это надо было? чтобы не шуметь в подъезде? или чтобы незаметнее ко мне подкрасться? не знаю, но это было последнее, что я запомнил. То есть вот это удивление» (С. 244).

Путь Венички, построенный по логике зазеркалья, завершился. Посредством последовательных алогичных ретардаций линейная траектория движения героя искривилась, и реальное пространство поэмы свернулось в кольцо, повествование замкнулось на самом себе.

Таким образом, в тексте поэмы «Москва – Петушки» источником ретардации становится хаос, со всех сторон окружающий героя, стремящегося разными способами все упорядочить. Принцип эпического торможения становится конструктивным элементом сюжета, меняя свое первоначальное функциональное назначение.

В «Прозе из журнала “Вече”» построение текста также обнаруживает сходные с входящими в сверхтекст текстами. «Я вышел из дому, прихватив с собой три пистолета; один пистолет я сунул себе за пазуху, второй – тоже за пазуху, третий – не помню куда» (С. 247) – так начинается первая глава позднего прозаического произведения Вен. Ерофеева, не имевшего авторского названия и озаглавленного издателями как «Василий Розанов глазами эксцентрика». Герой произведения, брошенный ближними и любимой, неоднократно пытается покончить с собой. Но неведомые силы мешают ему в этом, вынуждая последовательно совершать различные действия и продолжительное время рассказывать о них: «Я мог бы утопить себя в своих собственных слезах, но у меня не получилось. Я истреблял себя полгода, я бросался подо все поезда, но все поезда останавливались, не задевая чресел. У себя дома, над головой, я вбил крюк виселицы, две недели с веточкой флер-д'оранжа в петлице я слонялся по городу в поисках веревки, но так и не нашел» (С. 248). Здесь мы можем говорить о реализации принципа эпического торможения, источником которого снова становится хаос, который концентрируется не только в сознании героя, но и окружает Веничку со всех сторон. В данном случае иррациональное сводит действие на нет и «спасает» герою жизнь.

«Еще не доходя до площади, я задохся, я опустился на цветочную клумбу, безобразен и безгласен. Душа все распухала, слезы текли у меня спереди и сзади, я был так смешон и горек, что всем старушкам, что на меня смотрели, давали нюхать капли и хлороформ» (С. 248). Опять ощущение бреда и полная остановка действия. Алогичным можно считать все в этом отрывке, от «опускания на цветочную клумбу» до старушек, нюхающих хлороформ. Дальше совсем странно: «…я вынул свои пистолеты, два из подмышек, третий не помню, откуда, – и из всех трех разом выстрелил во все свои виски – и опрокинулся на клумбу, с душой, пронзенной навылет» (С. 249). Так или иначе, совершив все эти иррациональные действия, герой не получает желаемого результата: «Ты промахнулся из всех трех пистолетов» (С. 249).

Жажда саморазрушения заставляет героя искать другие способы самоубийства и приводит к фармацевту Павлику:

«Павлик непременно дома, он смешивает яды и химикалии, он готовит средство от бленорреи», – так подумал я и постучал:

– Отвори мне, Павлик.

Он отворил, не дрогнув ни единой щекой и не подымая на меня бровей; у него было столько бровей, что хоть часть из них он мог бы на меня поднять, – он этого не сделал.

– Видишь ли, я занят, – сказал он. – Я смешиваю яды и химикалии, чтобы приготовить средство от бленорреи» (С. 249).

Повтор почти одинаковых кусков текста, а также размышления героя о количестве бровей у Павлика представляют собой пример реализации в данном произведении приема ретардации. Торможение это спровоцировано разрушающими гармонию силами. Кроме того, замедление действия вызывает обильная цитация в тексте «мыслей великих людей», являющаяся на самом деле псевдоцитацией: «А лучший из комсомольцев, Николай Островский, сказал: «Одним глазом я уже ничего не вижу, а другим – лишь очертания любимой женщины» (С. 249).

У Павлика герой просит «какую-нибудь цикуту, какого-нибудь стрихнину» (С. 249), но получает отказ, в ответ на который продолжает «цитировать классиков». Павлик же, в свою очередь, приводит слова Василия Розанова о том, что у каждого в жизни есть своя Страстная неделя. «У меня теперь Страстная неделя, и на ней семь Страстных пятниц!» (С. 250) – восклицает герой. В результате Павлик снабжает его цикутой и тремя томами сочинений Василия Розанова. Кроме того, фармацевт дает «блестящую» характеристику личности автора одолженных им книг.

«Сначала отхлебнуть цикуты, а потом почитать? Или сначала почитать, а потом отхлебнуть цикуты? Нет, сначала все-таки почитать, а потом отхлебнуть» (С. 252), – размышляет герой. Неведомые силы заставляют его раскрыть одну из взятых у Паши книг. Поступок этот сам по себе иррационален, так как изначально герой стремился покончить жизнь самоубийством; выбирая «чтение», а не яд, он подчиняется окружающему его хаосу. Действие в произведении сводится к нулю, внешнее движение прекращается, переходя во внутреннее: герой начинает «беседу» с Василием Розановым. Этот «диалог» продолжается на протяжении нескольких глав, результатом чего становится обретение героем искомой гармонии с окружающим миром: «Мне стало легче. Но долго после этого я был расслаблен и бледен. Высшие функции мозга затухали оттого, что деятельно был возбужден один только кусочек мозгов – рвотный центр продолговатого мозга. Нужно было что-то укрепляющее, и вот этот нумизмат меня укрепил – в тот день, когда я был расслаблен и бледен сверх всяких пределов» (С. 260). Хаос, вмешавшись в ход повествования, сохранил герою жизнь, подарив возможность разобраться в себе. Ретардации здесь были необходимы для того, чтобы он совершил внутреннее движение посредством диалога с Василием Розановым, «существом, с которым до такой степени было о чем поговорить» (С. 253). Этот разговор облегчил «боль» героя, собеседник дал ему сил жить дальше, «распалил в нем надежду» (С. 259). Здесь мы можем говорить о способности хаоса не только разрушать, но и созидать. «Я смахивал, вот сейчас, на оболтусов-рыцарей, выходящих от Петра Пустынника, – доверху набитых всякой всячиной, с прочищенными мозгами и лицом, обращенным в сторону Гроба Господня. Чередовались знаки Зодиака. Созвездия круговращались и мерцали. И я спросил их: «Созвездия, ну хоть теперь-то вот – вы благосклонны ко мне?» – «Благосклонны», – ответили мне созвездия» (С. 264).

Проанализировав реализацию приема ретардации в субтекстах Вен. Ерофеева, мы пришли к выводу о том, что их формы и способы организации проявляют себя в авторском сверхтексте на всех уровнях. Обнаружив точки соприкосновения в моментах использования принципа эпического торможения, мы можем заключить, что этот прием является одним из основных в сверхтексте. Записные книжки и проза Ерофеева построены по единым законам организации материала, наиболее подходящим для воссоздания авторской реальности. Прием ретардации нераздельно связан с писательским восприятием мира как хаоса. В «Записках психопата» хаос сконцентрирован в больном сознании главного героя, вследствие чего повествование предельно затрудняется включением принципиально разных по качеству отрывков. А путем формальной организации текста достигается мнимая гармония. В поэме «Москва – Петушки» хаос наделен способностью влиять на ход повествования, не разрушая его структуру, становясь равноправным участником диалога с автором. Являясь источником эпического торможения, он служит общей идее наращивания ткани произведения. В позднем произведении писателя «Проза из журнала "Вече"» принцип эпического торможения реализуется иначе. Хаос, сосредоточенный в сознании главного героя и во внешнем мире, не только замедляет действие, но и «спасает» герою жизнь, заставляют его разобраться в себе. Таким образом, в текстах Вен. Ерофеева дополнительный и отчасти деструктивный с точки зрения классического сюжета элемент замедления действия начинает играть центральную конструктивную роль.

Непосредственно с формами и способами организации текста связано мотивное направление работы писателя над текстом, поскольку с его помощью форма наполняется содержанием. В сверхтексте Ерофеева мотив играет особую роль, помогая понять «единую авторскую концепцию действительности».

§ 3. Мотивный уровень ерофеевского сверхтекста

В современном литературоведении теория мотива до конца не разработана. Разнообразие концепций, которые включает в себя теория мотива, во многом связано с тем, что не существует единого термина мотива. Исследователи также расходятся в вопросах выявления и классификации мотивов в процессе анализа конкретных текстов. Мы будем опираться на трактовку мотива, принадлежащую Б.М. Гаспарову, который рассматривал мотив как «любой феномен, любое смысловое “пятно” – событие, черта характера, элемент ландшафта, любой предмет, произнесенное слово, краска, звук и т.д.; единственное, что определяет мотив, – это его репродукция в тексте, так что в отличие от традиционного сюжетного повествования, где заранее более или менее определено, что можно считать дискретными компонентами (“персонажами” или “событиями”), здесь не существует заданного “алфавита” – он формируется непосредственно в развертывании структуры и через структуру. Иными словами, мотивы репрезентируют смыслы и связывают тексты в единое смысловое пространство. Текст есть некая смысловая “сетка связей” и одновременно “сетка мотивов”»[294]. В понимании Гаспарова, мотивы пронизывают текст насквозь, повторяются, варьируются и переплетаются с другими мотивами. При этом четкой иерархии уровней структуры текста не существует, поскольку все элементы равноправны и равноценны. Такое широкое понимание мотива как нельзя лучше подходит для интерпретации текстов Вен. Ерофеева, обладающих явными чертами дискретности и фрагментарности, поскольку оно позволяет представить наиболее полную картину взаимодействия повторяющихся элементов в записных книжках и прозе писателя, помогает разобраться в механизмах построения единого смыслового пространства, созданного автором.

На мотивном уровне работа Ерофеева над текстом связана, прежде всего, с фиксацией повторяющихся мыслей и образов, проходящих через сверхтекст автора. Наиболее яркие из них: мотив смерти, мотив порядка, мотив сна, мотив безумия. Повторяются как собственные мысли, так и идеи, взятые писателем в прочитанных книгах. Автоповторы хаотично разбросаны по записным книжкам, часто в неизменном виде, реже – с дополнениями и уточнениями, а также обнаруживаются в остальных субтекстах.

Остановимся подробнее на ключевом и наиболее часто встречающемся в текстах Ерофеева мотиве смерти. Хронологически впервые он разрабатывается в «Записках психопата», где повествование ведется от лица сумасшедшего. Герой-психопат размышляет о связи дней недели с роковыми событиями его жизни: «Во-первых, самые мрачные дни моего существования: 1 июля 55 г., 4 мая 56 г. и 8 марта 57 г. приходились на пятницу. Все три дня ознаменованы “покушениями” на самоубийство <…> В пятницу 15 июня 56 г. скончался мой отец. В пятницу 5 октября 56 г. скончался мой брат. В пятницу 15 февраля 57 г. – моя матушка»[295]. Продолжением этого списка становится запись, сделанная героем 31 мая 1957 года: «Ну, как это можно лежать в гробу? Так вот просто и лежать? Хоть бы покрыли чем… А то ведь я выдать себя могу. Нечаянно дрогнет рука или… еще что-нибудь. Хорошо это лежать мертвому, ему ведь и не стыдно, что он лежит. Да и рука у него не дрогнет… или еще что-нибудь. А меня вроде как будто на смех положили. Положили и ждут, когда я разоблачу себя… Пошевелюсь или вздохну…»[296]. Восстановив по указанной дате день недели можно отметить, что 31 мая 1957 года – пятница. Герой таким образом вписывает в общий ряд роковых событий жизни имитацию своей смерти, поддерживая мистификацию «своего» дня недели, о которой он говорил ранее. Мотив смерти здесь подвергается деконструкции, поскольку герой, в пятницу лежащий в гробу, на самом деле жив и даже пытается вступить в разговор с окружающими.

Связь мотива смерти с мотивом Страстной пятницы в текстах Ерофеева очевидна. Мистификация этого дня недели отсылает нас к Библии, которую, как утверждал писатель, он знал наизусть. Ассоциативные ряды: Веничка – Христос, Петушки – Иерусалим, Москва – Голгофа – неоднократно становились предметом исследований поэмы «Москва – Петушки»[297]. В «Записках психопата» мотив смерти в пятницу только начинает разрабатываться автором, прямого указания на Страстную пятницу в тексте нет. Мотив может быть связан с личным отношением писателя к этому дню недели, поскольку к теме христианства Ерофеев обратится позже. Нельзя не отметить, что рассматриваемая мистификация вышла за рамки текста «Записок психопата» – писатель умер 11 мая 1990 года, в пятницу.

Запись 11 июня 1957 года (вторник), казалось бы, должна стать последней в «дневнике психопата»: «Меня похоронили на Ваганьковском кладбище»[298]. Но далее следует описание похорон и ощущений «усопшего» от минуты молчания и звуков ударяющейся о крышку гроба земли. Обыграв и трансформировав мотив смерти, Ерофеев не заканчивает «Записки психопата» эпизодом похорон. Повествование от лица героя продолжается, причем в «дневнике» можно обнаружить копии официальных документов (заявлений, объяснений, приказов, уголовных дел), датированных ноябрем 1957 года и подтверждающих присутствие «умершего» в мире живых. Запись о дне захоронения героя также станет пророческой для автора: его похоронят во вторник, но не на Ваганьковском кладбище, а на Новокунцевском.

Разработка мотива смерти в записных книжках Ерофеева 1960-х годов осуществлялась поэтапно. Изначально автор делал выписки, касающиеся темы смерти в произведениях Ф.М. Достоевского: «“Достоевский. «Боюсь смерти и не люблю, когда говорят о ней” (Свидригайлов)»[299]. Далее он сталкивал мнение Достоевского с размышлениями Шопенгауэра, Вересаева и Ницше на эту тему. Отметим, что мотив смерти у Ерофеева переплетается с мотивом душевных и физических мучений, а предметом пристального внимания автора становится вопрос принятия/непринятия мысли о смерти. По крупицам собирает он высказывания о смерти, возвращаясь к данной теме на протяжении всего времени ведения записных книжек. В июле 1961 года: «Святой Антоний. “Я каждый день умираю” (дев. св. П.)»[300], в 1964 году – запись о необходимости решения вопроса о смерти царевича Дмитрия, а также о том, почему закололся Митридат, в 1965 году: «“умереть, уснуть и проснуться в слезах” (сов<етский> юмор)»[301] и «Вот еще один вид трагической смерти: ты сидишь в туалете в грозу, и в него ударяет молния»[302]. Ерофеев перестает интересоваться явлением смерти в его философском и историческом аспектах, отдавая предпочтение юмористическим зарисовкам, расширяя тем самым смысловые границы мотива смерти и усложняя структуру текста. В 1965 году автор заносит в записную книжку и «практические советы»: «Вздох – символ отлетающей жизни. Надо, чтобы умереть, вздохнуть раз 35–40, тяжело и с чувством»[303]. Этот мотив будет интерпретирован позже в поэме «Москва – Петушки», когда разговаривающие с героем ангелы сначала вздыхают, а затем отлетают. Далее Ерофеев выписывает часть изречения из «Дхаммапады»: «О серьезности в музыке: “Серьезность – путь к бессмертию. Легкомыслие – путь к смерти. Серьезные не умирают” (“Дхаммапада, 2/21”)»[304]. Перед нами повтор мотива смерти, но уже с обращением к буддистскому произведению. Здесь можно вспомнить знаменитый ерофеевский «заход с тыла», который проявляется не только в изучении творчества писателей, но и в прояснении для самого себя таких сложных тем, как смерть.

В 1966 году мотив смерти совмещается с мотивом сна, который мы подробно рассмотрим ниже: «Видеть себя во сне – к смерти»[305]. Ерофеев часто заносит в записную книжку народные приметы и суеверия, не обошел стороной он и толкования снов, связанные с волнующей его темой смерти. Юмористический вариант мотива смерти возникает в очередной раз в такой форме: «У Шолома-Алейхма столяр говорит: “Человек все равно что столяр: столяр живет, живет и умирает. И человек тоже”»[306]. Создавать подобные софизмы Ерофеев будет в прозе, делая их одной из составляющих своего стиля. В записной книжке 1966 года впервые писатель связывает мотив смерти с мотивом воскрешения, трансформируя библейскую историю и используя характерную для созданной им прозы лексику. Сплетение этих мотивов будет прослеживаться и в поэме «Москва – Петушки». Ерофеев завершает подготовительный этап разработки мотива смерти в записных книжках, собрав из разных источников информацию и исчерпав все доступные ресурсы темы смерти.

В поэме «Москва – Петушки» мотив смерти станет одним из центральных. Вариантом его реализации является эпизод с больным сыном героя: «Ты… знаешь что, мальчик? ты не умирай… ты сам подумай (ты ведь уже рисуешь буквы, значит, можешь подумать сам): очень глупо умереть, зная одну только букву “ю” и ничего больше не зная… Ты хоть сам понимаешь, что это глупо?»[307]. Амбивалентность мотива смерти достигается здесь путем смешения высокого (боязнь смерти ребенка) и низкого (способ не дать ребенку умереть). Волнуясь за жизнь сына, герой в свойственной ему манере пытается объяснить мальчику, в чем смысл жизни. Это трансформация темы отцов и детей со стандартным отцовским назиданием. Иносказательно, двигаясь от частного к целому, герой показывает сыну, что тот абсолютно ничего не знает о жизни, чтобы заканчивать ее в данный момент.

В финальных главах поэмы герой, рассуждая о смерти, вспоминает о том, что умереть можно, вздохнув и выдохнув сорок раз подряд, и думает, стоит ли попробовать избавить себя от мучений таким способом. Предвидя скорую смерть, он размышляет: «И если я когда-нибудь умру – а я очень скоро умру, я знаю, – умру, так и не приняв этого мира, постигнув его вблизи и издали, снаружи и изнутри постигнув, но не приняв, – умру, и Он меня спросит: “Хорошо ли было тебе там? Плохо ли тебе было?” – я буду молчать, опущу глаза и буду молчать, и эта немота знакома всем, кто знает исход многодневного и тяжелого похмелья. Ибо жизнь человеческая не есть ли минутное окосение души? и затмение души тоже. Мы все как бы пьяны, только каждый по-своему, один выпил больше, другой меньше»[308]. Предчувствие смерти – также повторяющийся мотив в поэме «Москва – Петушки». Тема божьего суда здесь снижается путем совмещения с темой пьянства. Трезвость связывается непосредственно со смертью, тогда как пьянство ассоциируется с жизнью. Само понятие акта творения интерпретируется героем с неожиданной стороны: Бог не вдувает дыхание жизни в ноздри человека, а опьяняет его. Отсюда и следующее возникновение мотива смерти в поэме, когда протрезвевшего Веничку убивают «четверо». Непринятие мира остается с героем до самого конца, а состояние трезвости приводит к неизбежной смерти. Не случайно герой как заклинание повторяет, что если бы было спиртное, то все бы обошлось. А это уже трансформация мотива живой воды, которая необходима Веничке для поддержания нужного состояния – алкогольного опьянения. Сама смерть героя, распятого в пятницу на полу площадки последнего этажа, ассоциируется с распятием Христа на Голгофе. Тем более что казни предшествовала «Тайная вечеря» с пассажирами электрички. Но смерть героя имеет под собой совершенно другое основание: он, в отличие от Христа, мир не принял и не сумел понять, за что распят: «Зачем-зачем?.. зачем-зачем-зачем?..»[309] – было его последними словами. Пронзенное шилом горло героя, защищавшегося до последнего, становится символом лишения его голоса и возможности пить. Этот эпизод считается пророческим в судьбе писателя, характерным жестом которого всю жизнь было закрывание шеи руками, что не смогло так же, как и героя поэмы, уберечь его от рака горла и смерти.

В «Прозе из журнала “Вече”» мотив смерти реализован иначе. Герой с первых строк заявляет, что ищет, но не может найти смерть. Смерть для него здесь является избавлением от мук, что отсылает нас к записным книжкам писателя, в которых вопрос смерти он рассматривал и с этой точки зрения. Поиски смерти, однако, перестают быть целью героя, заинтересовавшегося личностью В. Розанова и решившего прочесть его сочинения после того, как уточнил обстоятельства смерти писателя. Здесь явно прослеживаются переклички с записными книжками Ерофеева, в которых выдержки из «Опавших листьев» занимают отдельное место. И герой, разделяя мнение Розанова, готов принять и жизнь, и смерть, осознавая, ради чего должен пройти свой путь. Однако доминантой финала становится ярко выраженное противопоставление себя виртуальным противникам Розанова, что не позволяет однозначно трактовать концовку произведения.

Мотив смерти в сверхтексте Ерофеева неразрывно связан с темой нравственных мучений героя и его неприятием мира из-за враждебности и хаотичности окружающей реальности, не поддающейся абсолютному упорядочиванию в стройную систему. С попыткой выстроить действительность согласно собственным представлениям о ней связан еще один мотив, важный для понимания авторской концепции мира, – мотив порядка. Реализуется он, в частности, в стремлении узаконить существование своей системы с помощью чисел, помогающих, по мнению автора, процессу достижения гармонии. Мотив порядка связан с категорией числа не случайно. «Число» как предмет философской дефиниции представляет значительное по объему исследование внутри философских систем великих мыслителей прошлого и настоящего времени. Число представляло для древних область тайного, сакрального. Числа часто зашифровывались символами, но и сами символизировали гармонию мира. По мысли А.Ф. Лосева, «число относится к сфере чистого смысла и есть начало, вносящее координированную реальность в смысл, т. е. созидающее самый смысл»[310]. Действительно, в текстах классической литературы числа вводились в произведения с целью создания порядка. В постмодернизме число теряет свое устойчивое основание и перестает восприниматься как начало, способное структурировать окружающую реальность. С его помощью гармония создается теперь только на формальном уровне, тогда как упорядочивание содержания оборачивается симуляцией системности. Подмена может остаться незамеченной читателем благодаря своей тщательной продуманности.

Очень важным формообразующим элементом стиля, а также составляющей мотива порядка в прозе и записных книжках Вен. Ерофеева становится числовое мышление героя и автора. В воспоминаниях о Ерофееве есть замечание: «Веничка обладал страстью и усердием классификатора и коллекционера сведений, которых, наверное, никто, кроме него не копил… Никакие внешние и внутренние обстоятельства не могли победить этой пунктуальности»[311]. «Любимым его коньком была систематизация. Вечно он что-то упорядочивал, систематизировал»[312]. Это качество, несомненно, нашло отражение и в творчестве Вен. Ерофеева, и в его записных книжках, которые, в какой-то степени, можно рассматривать как символ склонности к порядку и как опыт диалога с хаосом. Создание гармонии с помощью числа в записных книжках автора проявлялось в составлении длинных списков и протяженных каталогов. Мотив порядка связан в них и с изобретением Ерофеевым собственных единиц измерения для не поддающихся исчислению явлений: «Вот чем (арифметически) измерять моральную ценность индивида: длительностью реакции на эквивалентное ранение»[313], «Сколько восторгов успел вкусить – два или три?»[314], «За единицу брать “тысяча братьев”»[315]. Интересны и фрагменты записных книжек о порядке: «Главное – порядок. “Что от Бога, то упорядоченно” – говорится в 13 главе Послания к римлянам»[316]. И в противовес этому высказыванию: «Поль Валерии: “Порядок неизменно тяготит человека. А беспорядок заставляет его мечтать о полиции или о смерти”»[317]. Ерофеев пытается уяснить для себя, что есть для него порядок и как к нему относиться. Создавая системы из разнородных элементов, он сам, возможно, вносил дисгармонию в привычный ход вещей. Оказываясь в центре своего порядка, структурируя мир «под себя», писатель разрушал складывающиеся веками общепринятые системы. Это проявляется как на идейном, так и на структурно-композиционном и даже на узко лексическом уровнях. Любовью все систематизировать Ерофеев награждает и героев своих произведений.

В «Записках психопата» мотив порядка проявляется на композиционном уровне и связан с усилением в тексте роли числа как элемента гармонии. Это обусловлено и жанром произведения, и его содержанием. «Записки психопата», имеющие подзаголовок «Дневник», построены по принципу дневниковой прозы. Структуру текста можно представить следующим образом:

1. ДНЕВНИК 14 окт. 1956 г. – 3 янв. 1957 г.

Записки сумасшедшего. I

2. ДНЕВНИК 4 января – 27 января 1957 г.

Продолжение записок психопата. II

3. ДНЕВНИК 28 янв. – 31 марта 1957 г.

Еще раз продолжение. И окончания не будет. III

4. ДНЕВНИК 1 апреля – 10 июня 1957 г.

Продолжение записок сумасшедшего. IV

5.ДНЕВНИК 11 июня – 16 ноября 1957 г.

Записки психопата. V. (окончание)

Произведение состоит из пяти частей, каждая из которых имеет четкое временное обозначение и подзаголовок, заканчивающийся римской цифрой. В свою очередь каждая «глава» дробится на более мелкие составляющие при помощи указания точной даты записи, сделанной в дневнике. Например, отрывок из главы «ДНЕВНИК 14 окт. 1956 г. – 3 янв. 1957 г. Записки сумасшедшего I»выглядит так:

«17 октября

«Выбитый из колеи и потому выжитый из университета и потому выживший из ума…»

18 октября

Сожрем этику!

Раздавим ее лошадиными зубами!

Утопим ее в безднах наших желудков и оскверним пищеварительным соком!

Зальем перцовой горькой настойкой!!

Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха!!!»[318]

Записи в дневнике представляют собой обрывки мыслей, мимолетных впечатлений и воспоминаний героя. Чтение можно начинать с любой точки текста, поскольку следить за развитием сюжета не представляется возможным. Лишь возвращение к «событиям» предшествующих дней создает иллюзию возможной связи элементов повествования:

«5 января

Утром – окончательное возвращение к прошлому январю.

Тоска по 21-ому уже не реабилитируется. Нелабиальный исход – не разочаровывает.

Даже по-муравьевски тщательное высушивание эмоций и нанизывание на страницы зеленых блокнотов – невозможно.

Высушивать нечего.

Впервые после 19-го марта – нечего.

Пусто» (С. 37)

«11 января

Каюсь публично! – Пятого числа бессовестно лгал! И эти мои словечки – все ложь!!

И – никакой «пустоты»! Очередное кривлянье – только и всего! И я вам докажу, что нет никакой «пустоты»! Докажу!! Сегодня же!

Вечером!! Прощайте!» (С. 39)

Это едва ли не единственная прямая отсылка к записям, сделанным в дневнике ранее. В финале, 16 ноября герой вновь вернется к теме «пустоты» в размышлениях о своем доме и фиолетовых занавесках. Числа 5 и 11 из январских «кривляний» сольются в 16 в заключительной ноябрьской части дневника. Но это всего лишь одна из возможных интерпретаций текста. Указанные связи настолько хрупкие, что любой логический довод может нарушить их.

Обозначив более крупные промежутки времени специальными подзаголовками, герой не стремится делать записи ежедневно. Для порядка пропуски он может указывать, например, так:

«10 января

………………………………………………………………………….

11 января

Каюсь публично! <...>» (С. 38-39)

или игнорировать:

«18 декабря

Пи-и-ить!

Пииииить!

Пи-и-ить, ттэк вэшшу ммэть!!!

30 декабря

Да, да! Войдите! Тьфу, ччорт, какая идиотская скромность…

Ну, так как же, Вл. Бр.? Вы отказываетесь? А у вас, это, между прочим, так неподражаемо: «На-а-а земле-е-э-э ве-эсь род…» (С. 32)

Пропуск двенадцати дней в дневниковых записях остается незамеченным и никак не комментируется героем. Тогда как «события» одного дня передаются с помощью точек. Можно предположить, что герой в первом случае вообще не касался дневника в данный промежуток времени, а во втором – не смог передать мысли словами и использовал точки.

Помимо точного указания даты создания каждой записи, в «Записках психопата» присутствует еще один уровень упорядочивания текста: время, в которое герой заносит свои мысли в дневник. Например:

«20 февраля

Пейте… пейте…

Пока еще на дворе потепление…

Пока еще моя рука сдерживает дрожание крана…

И вас не отпугивает…

Пейте…

Бедные «крошки»…

Я вместе с вами чувствую приближающееся похолодание…

И кутаюсь вместе с вами…

Пройдет неделя…

Другая…

А меня с вами уже не будет…

И вы не напьетесь…

Не напьетесь…

1.30. ночи» (С. 58)

Числа здесь становятся дополнительным элементом порядка: герой подчеркивает важность мысли тройным указанием на время занесения ее в дневник. Подобные элементы встречаются в тексте всего пять раз.

Время от времени герой восстанавливает записи пропущенных в дневнике дней. Так, «29 апреля» включает в себя «события» конца марта, 26 апреля и непосредственно 29 апреля 1957 года. Эти части объединены общей структурой текста – диалогом. Сначала герой беседует с «товарищем сержантом», затем – с «товарищем слесарем-водопроводчиком» и, наконец, с «товарищем начальником». Диалоги, случившиеся в разное время, тем не менее, включены в один временной промежуток. Числа же даны, как обычно, «для порядка». В записных книжках 1960-х годов мы сталкивались с подобным способом организации текста. Здесь можно говорить о влиянии произведения на более поздние в хронологическом отношении записные книжки автора.

Не менее интересной является «цитация» чужих дневников. Здесь цифры упорядочивают текст на нескольких уровнях. В части «ДНЕВНИК 11 июня – 16 ноября 1957 г. Записки психопата. V. (окончание)» запись от 1 ноября содержит отрывки из дневников четверых знакомых Ерофеева Венедикта. Это «Дневник» В. Я., 15-е окт.», «Дневник» Мих. Мир., 3-е окт.», «Дневник» В. Гл., 8, 8, 24 сент.» и «Дневник» К. К., 11-е, 20-е окт.». Все отрывки объединены одним днем «Записок психопата» не случайно: в них даны характеристики главного героя. Например: «Если он серьезно говорит, что у меня есть талант, то этим я обязан только ему. Если бы игра судьбы не занесла этого непонятного человека в нашу среду, вряд ли я бы стал писать…» (С. 130) или дальше: «…Зина назвала Венедикта Дон Кихотом, Обломовым и Иудой. Я за это обозвал ее дурой и больше в тот вечер с ней не разговаривал…» (С. 130). Цитаты расположены не в хронологическом порядке, но, тем не менее, имеют указание на число, когда записи были сделаны владельцами «дневников», а также на дату занесения их в «Записки психопата».

Произведение включает в себя несколько «дней», в содержании которых числа занимают центральное место. Например, 21 марта герой рассказывает о «теории дней недели», подтверждая ее точными цифрами и примерами. Герой классифицирует события своей жизни, используя числа, и создает стройную систему, доказывая правомерность ее существования примерами из прошлого.

4 апреля содержит список из 11 пронумерованных цитат из Библии, а 22 августа герой описывает распорядок своего дня, описывая завтрак и обед с точностью до грамма выпитого и съеденного и указывая количество выкуренных сигарет. Но самым ярким примером, несомненно, является предпоследний день «Записок психопата» – 14 ноября. Эта часть текста пронизана числами: она состоит из десяти пунктов, каждый из которых включает в себя даты обращения различных людей в органы милиции, номера приказов об увольнении и многое другое. Цифры, которые, казалось бы, призваны быть средством порядка, в данном случае ничего не упорядочивают, поскольку все эти пронумерованные судебные дела и заявления, как и многие другие элементы «Записок психопата», конструктивную функцию в произведении не выполняют. Списки становятся инструментом создания псевдоструктуры.

Числа служат для формирования «скелета», на который наслаивается повествование «Записок психопата»: деление текста на более крупные части с подзаголовками и более мелкие, обозначенные датами, образует систему, не позволяющую произведению рассыпаться. Однако цельность, обеспечивающаяся на уровне формы, не является единственным способом структурировать текст. Число, несомненно, выступает в роли одного из значимых компонентов произведения, вносящих в текст некоторый порядок. Но все же не цифры объединяют все эти разнородные части текста, а личность главного героя «Записок психопата». Число же, как символ гармонии, в контексте «дневника сумасшедшего» меняет свое первоначальное предназначение. Герой болен, его сознанием искажены все события, его мысли запутаны, а попытки все систематизировать – нелепы. С другой стороны, Космос родился из Хаоса, и, соединяя при помощи чисел разрозненные обрывки мыслей и воспоминаний, герой может попытаться обрести гармонию.

В поэме «Москва – Петушки» мотив порядка также проявляется на композиционном и содержательном уровнях и связан он с цифрами. Здесь существует несколько методов достижения гармонии, среди которых:

1. деление текста на «главы» (всего их 44);

2. обозначение ряда «глав» числом километров;

3. использование чисел в «главах».

Разбивая текст на главы, автор художественного произведения классического типа стремится структурировать текст на уровне повествовательной логики. В поэме Вен. Ерофеева такое деление является условным, поскольку в своей традиционной функции не выступает: названия глав практически[319] не связаны с их содержанием. Это всего лишь обозначение местонахождения главного героя в начале и в конце поэмы и каталог перегонов, преодолеваемых поездом на отрезке Москва – Петушки. Деление можно считать условным и потому, что нередко название главы разрывает синтаксическую конструкцию: «Например, так: к восемнадцати годам или около того я заметил, что с первой дозы по пятую включительно я мужаю, то есть мужаю неодолимо, а вот уж начиная с шестой

КУПАВНА – 33-Й КИЛОМЕТР

и исключительно по девятую – размягчаюсь[320]»,

или диалог героев:

«– Как звать тебя, папаша и куда ты едешь?

ХРАПУНОВО – ЕСИНО

– Митричем меня звать» (С. 163).