В ЗАБОТАХ О ЗДОРОВЬЕ: МЕДИЦИНА В ГРЕЦИИ 15 страница

Гомер упоминает только танцы юношей, но, вероятно, в них могли участвовать и девушки; впрочем, на многих праздниках девушки танцевали отдельно от юношей. Гомер рассказывает о свадебных плясках юношей – их изобразил бог огня и кузнечного дела Гефест на щите, который он выковал для Ахилла:

Там же два града представил он ясноречивых народов:

В первом, прекрасно устроенном, браки и пиршества зрелись.

Там невест из чертогов, светильников ярких при блеске,

Брачных песен при кликах, по стогнам градским провожают.

Юноши хорами в плясках кружатся; меж них раздаются

Лир и свирелей веселые звуки; почтенные жены

Смотрят на них и дивуются, стоя на крыльцах воротных.

Гомер. Илиада, XVIII, 490–496

В совместных хороводах молодых людей обоего пола танцующие двигались как бы цепочкой, ритмическим шагом, с поворотами поодиночке. Такую танцевальную «цепочку» являл собой спартанский танец «гормос», описанный Лукианом: «„Ожерелье“ – это совместная пляска юношей и девушек, чередующихся в хороводе, который действительно напоминает ожерелье: ведет хоровод юноша, выполняющий сильные плясовые движения, – позднее они пригодятся ему на войне; за ним следует девушка, поучающая женский пол, как водить хоровод благопристойно, и таким образом как бы сплетается цепь из скромности и доблести. У них также принято обнажать молодые тела во время танца» (Лукиан. О пляске, 12).

|

|

|

Держась за руки, юноши и девушки на Крите совместно исполняли танец, называвшийся «геранос» – журавль. Критскую пляску также представил божественный кузнец на щите Ахилла:

Там же Гефест знаменитый извил хоровод разновидный…

Юноши тут и цветущие девы, желанные многим,

Пляшут, в хор круговидный любезно сплетяся руками.

Девы в одежды льняные и легкие, отроки в ризы

Светло одеты, и их чистотой, как елеем, сияют;

Тех – венки из цветов прелестные всех украшают;

Сих – золотые ножи, на ремнях чрез плечо серебристых.

Пляшут они и ногами искусными то закружатся,

Столь же легко, как в стану колесо под рукою испытной,

Если скудельник его испытует, легко ли кружится;

То разовьются и пляшут рядами, одни за другими.

Купа селян окружает пленительный хор и сердечно

Им восхищается; два среди круга их головоходы,

Пение в лад начиная, чудесно вертятся в средине.

Гомер. Илиада, XVIII, 590–605

Афиней (см.: Пир мудрецов, I, 22 Ь), называя один за другим местные танцы разных стран и народов – лаконский, критский и т. д., упоминает и ионийский танец. Этот танец он определяет как серьезный, полный достоинства и обаяния, требующий сноровки, умелой жестикуляции. Торжественные ионийские танцы, исполнявшиеся порознь женщинами и мужчинами, превращались в настоящие мимические сцены: танцоры в длинных хитонах двигались под музыку, внимая звукам флейты или кифары. Была еще одна разновидность ионийского танца, возникшая, по мнению Лукиана (см.: О пляске, 34), под влиянием танца фригийского. Такой танец исполняли во время пиров – вероятнее всего, приглашенные гетеры, не упускавшие случая показать с самой выгодной стороны свою фигуру, и прежде всего красивые, стройные ноги: очевидно, этот ионийский танец включал в себя и какие‑то элементы стриптиза и был отнюдь не строго торжественным, обрядовым, а веселым, развлекательным. Это подтверждает Лукиан. В его «Разговорах гетер» одна из них рассказывает про себя, своих подруг и поклонников, бывших на вечеринке:

|

|

|

«…Таис, поднявшись, стала плясать первая, высоко обнажая и показывая свои ноги, как будто только у нее одной они красивые. Когда она кончила…Дифил начал расхваливать ее изящество и искусство – как согласны ее движения с музыкой, со звуками кифары, как стройны ноги, и тысячу подобных вещей…

Таис же тотчас бросила мне такую насмешку. „Если кто, – сказала она, – не стыдится, что у него ноги худые, пусть встанет и потанцует“ (Лукиан. Разговоры гетер, 3).

|

|

|

Веселые ионийские танцы, с прыжками, причудливыми поворотами, забавными жестами, были хорошо известны во всем античном мире. Недаром захмелевшие и развеселившиеся рабы в комедии Плавта „Господа и рабы“ выхваляются друг перед другом, что могут сплясать лучше ионийского танцора, выделывая разные затейливые фигуры:

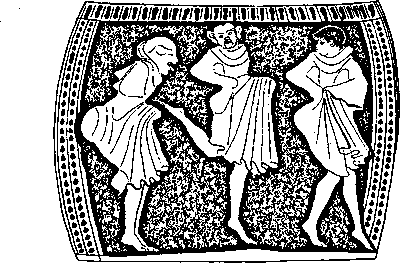

Мимический танец

Стих

Хорош твой этот поворот, а этот мой получше.

Сагарин

Ты делай так.

Стих

А ты вот так.

Сагарин

Ба‑ба!

Стих

Та‑та!

Сагарин

Па‑па!

Стих

Стоп!

Сагарин

Ну, оба вместе! Вызов шлю всем плясунам распутным:

Как ливень нравится грибам, так нам они, не больше.

Стих

Теперь домой! Отплясано по выпитому в меру…

Плавт. Господа и рабы, 771–775

Понятно, что в грубых, развязных и, очевидно, даже малопристойных коленцах опьяневших рабов римский зритель видел нечто пародийное, вызывающее смех у того, кто знал танцевальные приемы своего времени.

Но и настоящие танцоры гордились своим искусством, состязаясь между собой или прославляя свое отечество, как те, кого позвал феакийский царь Алкиной, чтобы развлечь опечаленного гостя – Одиссея:

|

|

|

„…Пригласите сюда плясунов феакийских; зову я

Самых искусных, чтоб гость наш, увидя их, мог, возвратяся

В дом свой, там все рассказать, как других мы людей превосходим

В плаванье по морю, в беге проворном, и в пляске, и в пенье.

Пусть принесут Демодоку его звонкогласную лиру;

Где‑нибудь в наших просторных палатах ее он оставил“.

Так Алкиной говорил, и глашатай, его исполняя

Волю, поспешно пошел во дворец за желаемой лирой.

Судьи, в народе избранные, девять числом, на средину

Поприща, строгие в играх порядка блюстители, вышли,

Место для пляски угладили, поприще сделали шире.

Тою порой из дворца возвратился глашатай и лиру

Подал певцу: пред собраньем он выступил; справа и слева

Стали цветущие юноши, в легкой искусные пляске.

Топали в меру ногами под песню они; с наслажденьем

Легкость сверкающих ног замечал Одиссей и дивился.

…Алкиной повелел Галионту вдвоем с Лаодамом

Пляску начать: в ней не мог превосходством никто победить их.

…Начали оба по гладкому лону земли плодоносной

Быстро плясать; и затопали юноши в меру ногами,

Стоя кругом, и от топота ног их вся площадь гремела.

Долго смотрев, напоследок сказал Одиссей Алкиною:

„Царь Алкиной, благороднейший муж из мужей феакийских,

Ты похвалился, что пляскою с вами никто не сравнится;

Правда твоя; то глазами я видел; безмерно дивлюся“

Гомер. Одиссея, VIII, 250–265, 370–371, 378–384

Заметим, что в Спарте, где все было подчинено целям военной подготовки населения – и мужчин, и женщин, танцы были лишены какой бы то ни было игривости, развлекательности, шутливости. Участвуя в Гимнопедиях, мальчики старше шести лет, юноши и взрослые мужчины исполняли величавые и торжественные песни и танцы. И музыка, и хореография призваны были в Спарте воспитывать мужество, суровый нрав воина. В середине VII в. до н. э. спартанцы заимствовали с Крита особый мимический военный танец, исполнявшийся в полном вооружении, – пирриху. С оружием и в доспехах танцующие представляли различные сценки боев – это был, по словам Платона, тот „вид серьезной пляски“, который „воспроизводит движения красивых тел и мужественной души на войне или в тягостных обстоятельствах“. Описывая быструю, воинственную пирриху, Платон говорит: „Путем уклонений и отступлений, прыжков в высоту и пригибаний она воспроизводит приемы, помогающие избежать ударов и стрел; пытается она воспроизводить и движения противоположного рода, пускаемые в ход при наступательных действиях, то есть при стрельбе из лука, при метании дротика и при нанесении различных ударов. Когда подражают движениям хороших тел и душ, правильным будет прямое и напряженное положение тела с устремлением всех членов тела, как это по большей части бывает, прямо вперед…“ (Платон. Законы, VII, 814 е – 815 Ь). В танце ценили красоту ритма и гармонию, поэтому не только в Спарте, где он служил элементом военной подготовки, но и за ее пределами танец входил в программу обучения детей и подростков – как мальчиков, так и девочек.

Нет ничего удивительного в том, что шуточные, веселые, игривые пляски вызывали осуждение у многих. Их отвергает Платон, считая их безобразными и низменными: речь шла прежде всего о вакхических плясках, связанных с культом Диониса и включавших в себя множество резких движений, прыжков, непристойных жестов, имитировавших действия захмелевшего поклонника бога вина. Эти танцы с прыжками высмеивал и Лукиан, называя их дикими, „фригийскими“; он упоминает среди прочего некую пляску, в которой танцор высоко подпрыгивал со скрещенными ногами.

Мы не знаем точно, как и почему изменялись ионийские танцы от торжественных, обрядовых к игривым, исполнявшимся на пирах. Известно лишь, что с VII в. до н. э. ионийские богачи в городах Малой Азии, во многом под влиянием восточной роскоши, начали устраивать пышные застолья, приглашая музыкантов, певцов, танцовщиц и танцоров и заставляя их даже соревноваться друг с другом в своем искусстве. Танцы становились все более беспорядочными, в них вступали разгоряченные вином участники пира, веселье подчас оборачивалось неистовым разгулом. Из малоазийской Ионии эти танцы проникли в другие греческие государства, а затем были восприняты также этрусками в Италии, где в надгробных росписях можно видеть плясунов в длинных ионийских хитонах. Изменился со временем и характер греческой гипорхемы: этот пантомимический танец исполняли первоначально хоры молодежи, распевая гимны в честь Аполлона; в дальнейшем он приобрел черты комической пляски вроде бурного, неистового кодака, который отплясывали герои древней аттической комедии.

В росписях, представляющих сцены обрядовых танцев, нетрудно заметить, что танцующие держат в правой руке какой‑то предмет. Предполагается, что это жертвенные лепешки, принесенные в дар божеству. Это подтверждается свидетельством Геродота: некогда жители острова Самос, чтобы спасти и тайно накормить детей из Керкиры, которых через Самос увозили в плен коринфяне, устроили хороводы девушек и юношей и „во время плясок ввели в обычай приносить с собой кунжутовые лепешки с медом, чтобы дети керкирян могли уносить их и есть“ (Геродот. История, III, 48). С тех пор в праздники Артемиды исполнители обрядовых танцев по ночам должны были держать в руке жертвенную лепешку – подношение богине.

Огромную роль играл танец и в культе Диониса. С культом Диониса было так или иначе связано, как мы увидим дальше, происхождение всех трех видов греческих театральных представлений: трагедии, комедии и сатировой драмы. И во всех этих жанрах присутствие на сцене хора, сочетавшего пение с танцем, было обязательным условием. Зачастую танец сопровождался красноречивыми, выражавшими ситуацию или интонацию той или иной сцены жестами. Могли быть и сольные танцевальные партии, близкие к миму. Так, в Афинах в V в. до н. э. танцор Телест, выступая в трагедии Эсхила „Семеро против Фив“, сумел особенно отличиться, выделиться своим искусством, представляя пластически сцену жестокой битвы.

Танцовщицы с тамбурином (тимпаном) и с кимвалами

Мимы показывали свои дарования и на пирах, где они изображали отношения людей и богов в мифах, воспроизводили сценки из реальной жизни. Мимами стали называть и сами эти маленькие, но очень выразительные бытовые сценки, сопровождавшиеся легкими песенками и танцами, остроумными, фарсового характера импровизациями. Оркестровое сопровождение мима состояло из труб, кимвалов и бубнов; иногда аккомпанировал и флейтист. Первоначально мимы, зародившиеся в дорической Сицилии, были явлением фольклора, импровизированного народного творчества. Но уже в VI–V вв. до н. э. поэты стали придавать им литературную форму: впервые занялся этим поэт Эпихарм из Сиракуз, за ним начал сочинять мимы в ритмической прозе Софрон, современник Еврипида. Однако подлинный расцвет мима приходится на эпоху эллинизма, когда интерес к повседневной бытовой тематике, к реалистическому отображению реальной жизни, человеческих взаимоотношений был особенно высок. В III в. до н. э. творил выдающийся греческий мимограф Герод, оставивший несколько мастерски выписанных бытовых сценок, рисующих нравы „маленьких людей“ греческого города и написанных ямбическим стихом („Сводник“, „Учитель“, „Башмачник“ и другие). В форму мима облекал некоторые свои произведения и поэт Феокрит, автор знаменитых идиллий. Хотя содержание мимов было глубоко укоренено в повседневном быте, „заземлено“, в нем могли найти себе место и весьма дерзкие политические аллюзии. Например, мимограф Сотад позволял себе прозрачные намеки на несправедливость современных ему властителей.

Еще в IV в. до н. э. появился мим, представлявший собой не что иное, как литературную пародию: творцами такого мима нового типа были Эвбой с острова Парос и Бойот из Сиракуз. Наконец, в III в. до н. э. уже в греческих городах Южной Италии мим превратился в так называемую гиляротрагедию – сценическое произведение трагикомического характера, где сочетались, по всей видимости, „высокие“, мифологические мотивы с „низкими“, реально‑бытовыми; одним из авторов таких сценок был Ринтон из Тарента (по другим данным – из Сиракуз).

К танцорам, исполнявшим пантомиму, требования предъявлялись еще более высокие, чем к актерам драматическим. О тех огромных физических и духовных достоинствах, которыми нужно было обладать танцору, чтобы прославиться, подробно рассуждает Лукиан в своем диалоге о танцах:

„…Я намерен показать тебе, каким должен быть совершенный танцор по своим душевным и телесным качествам…Я утверждаю, что танцору необходимо обладать хорошей памятью, быть даровитым, сметливым, остроумным… Кроме того, танцору нужно иметь собственное суждение о поэмах и песнях, уметь отобрать наилучшие напевы и отвергнуть те, что сложены плохо.

Что же касается тела, то, как мне кажется, танцор должен отвечать строгим правилам Поликлета: не быть ни чересчур высоким и неумеренно длинным, ни малорослым, как карлик, но безукоризненно соразмерным; ни толстым, иначе игра его будет неубедительна, ни чрезмерно худым, дабы не походить на скелет и не производить мертвенного впечатления“.

Далее герой Лукиана рассказывает собеседнику, какие возгласы раздавались на его памяти из толпы зрителей по адресу тех или иных исполнителей. Угодить античным зрителям было, очевидно, очень непросто: „Так, антиохийцы, славящиеся своим остроумием и высоко почитающие пляску, тщательно следят за всем, что говорится и делается на сцене, и ни для кого из них ничто не пройдет незамеченным. Однажды выступил малорослый актер и стал танцевать, изображая Гектора. Но тотчас же все в один голос закричали: „Это Астианакт! А где же Гектор?“ В другой раз случилось, что чрезмерно долговязый танцор вздумал плясать партию Капанея и брать приступом стены Фив. „Шагай через стену, – воскликнули зрители, – не нужна тебе вовсе лестница!“ Точному толстяку, пытавшемуся в танце высоко подпрыгивать, зрители заявили: „Осторожней, пожалуйста! Не обрушь подмостков!“ Чересчур худощавого, напротив, встретили, будто больного, возгласами: „Поправляйся скорее!“ Обо всем этом я вспомнил не ради смеха, но желая показать тебе, что даже целые города оказывают чрезвычайное внимание пляске, будучи в состоянии взвесить и ее достоинства, и недостатки“.

Возвращаясь к тому, каким должен быть танцор, герой Лукиана продолжает: „Далее, пусть наш танцор будет проворен и ловок во всяких движениях и умеет как расслаблять, так и напрягать мышцы тела, чтобы оно могло изгибаться при случае и стоять прямо и твердо, если это понадобится.

Не чужды пляске и движения рук, как это применяется при борьбе. Напротив, в борьбе есть красота, которая отличает таких мастеров, как Гермес, Полидевк и Геракл. В этом ты сам убедишься, глядя на любого из танцоров, изображающих их… Пляске свойственны впечатления и для слуха, и для зрения. (…)

Танцору надлежит быть во всех отношениях безукоризненным: т. е. каждое его движение должно быть ритмично, красиво, размеренно, согласно с самим собой, неуязвимо для клеветы, безупречно, вполне закончено, составлено из наилучших качеств, остро по замыслу, глубоко по знанию прошлого, а главное – человечно по выражаемому чувству. Ибо актер лишь тогда заслужит полное одобрение зрителей, когда каждый смотрящий игру узнает в ней нечто, им самим пережитое; сказать точнее – как в зеркале увидит в танцоре самого себя, со всеми своими страданиями и привычными поступками“.

Лукиан предостерегает от „безобразного переигрывания“, от нарочитых, преувеличенных действий танцора, способных вызвать нежелательную реакцию зрителей. Лукиан рассказывает, как он сам был свидетелем провала одного танцора, исполнявшего роль Аякса, который после поражения впал в безумие. Танцор явно переигрывал: он „до такой степени сбился с пути, что зрители с полным правом могли бы принять его самого за сумасшедшего, а не за играющего роль безумца. У одного их тех, что отбивали такт железной сандалией, танцор разорвал одежду; у другого, флейтиста, вырвал флейту и, обрушившись с нею на Одиссея, стоявшего рядом и гордившегося своей победой, раскроил ему голову. Если бы не защищала Одиссея его войлочная шапка, принявшая на себя большую часть удара, погиб бы злосчастный Одиссей, попавши под руку сбившемуся с толку плясуну“. Зрители отнеслись к такой игре по‑разному: простолюдины, мало разбиравшиеся в искусстве, посчитали подобное изображение дикой страсти верхом совершенства и сами впали в неистовство, повскакали с мест, кричали, срывали с себя одежды; „люди же более развитые понимали, что делается на сцене, и краснели за танцора, однако из вежливости не хотели позорить его своим молчанием, но тоже выражали одобрение и прикрывали этим безумие пляски…“ (Лукиан. О пляске, 74–78, 81, 83).

Зато об актерах пантомимы, умевших с тактом и чувством меры изобразить человеческие переживания, Лукиан отзывается с большой похвалой. Так, когда в Риме, в правление Нерона, философ‑киник Деметрий открыто порицал искусство танца, заявляя, будто танцор – всего лишь придаток к флейте, свирели и отбиванию такта, сам же ничего не вносит в развитие действия, то некий известный тогда танцор, „весьма неглупый, лучше других знавший историю и отличавшийся красотою движений“, попросил философа побывать на его выступлениях, а потом уж бранить его искусство. При этом танцор обещал представить свое мастерство без сопровождения флейты и пения. Одной только пантомимой актер выразил тончайшие человеческие чувства: любовь, коварство, зависть, стыд, настойчивость. Деметрий был совершенно покорен и восхищенно воскликнул: „Удивительный ты человек! Я слышу, что ты делаешь, а не только вижу! Мне кажется: сами руки твои говорят!“ (Там же, 63).

Взгляды Лукиана были взглядами человека II в. н. э. Нам же теперь предстоит возвратиться назад, в V в. до н. э., когда в Афинах триединая хорея – музыка, пение и танец, – соединившись с эпической поэзией, породила театр. С этих древнейших театральных представлений, составлявших один из основных элементов программы празднеств бога Диониса – Дионисий, ведет свою родословную современная драматургия.

Дата добавления: 2018-10-26; просмотров: 156; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!