Культурфилософские идеи XX в.

XX век дает большой спектр вариантов культурологических учений. В значительной мере тон культурологии столетия задают уже рассмотренные нами концепции Дильтея (особо повлиявшего на герменевтику и экзистенциализм), Ницше, баденского неокантианства. В начале века появляются и доминируют до Первой мировой войны учения Бергсона и Зиммеля, продолжающие линию философии жизни. После войны, и особо интенсивно с середины 1920‑х годов, оформляются основные современные версии культурологии. Шпенглер создает морфологию культуры, Кассирер – философию символических форм, а Ортега‑и‑Гассет – рациовитализм. Хайдеггер и Ясперс строят экзистенциальную философию культуры. Из исторических исследований вырастают теории Тойнби и Хёйзинги, из философской антропологии – концепции Шелера и Ротхакера. Социология культуры становится почвой для культурфилософских построений М. Вебера, А. Вебера, Маннгейма, Парето. Религиозную философию культуры создают Гвардини, Тейяр де Шарден, Тиллих. Нередкими являются случаи кристаллизации оригинальной культурологической мысли в современной интеллектуальной литературе и эссеистике (Т. Манн, Гессе, Лем, Борхес). Свою концепцию культуры имеют такие авторитетные направления мысли, как феноменология, психоанализ, герменевтика, структурализм и др. Рассмотрим ключевые идеи наиболее влиятельных учений.

Г. Зиммепь (1858–1918), как и все представители поздней философии жизни, ищет гибридные формы витализма. Его версия включает идейные мотивы позитивизма, марксизма, гегельянства, гётеанства и бергсонианства. От марксизма у Зиммеля интерес к процессам отчуждения продукта от производителя, но он предпочитает гегелевскую расстановку приоритетов: духовное отчуждение первично по отношению к его социальным, культурным и экономическим выражениям. Один из создателей социологии, он привносит в тему культуры приемы формально‑социологического исследования конкретных общественных феноменов: ряд таких феноменов едва ли не впервые был тематизирован именно Зиммелем (мода, деньги, реклама, массовая культура, повседневность).

|

|

|

От неокантианства идет его понимание духовной культуры как «трансцендентального формотворчества». Анализ культуры Зиммель сравнивает с грамматикой, которая изучает форматуру языка, его структуры, а не сказуемое. Включение форм в социальный и исторический контекст – это для Зиммеля не только сознательный акт исследователя, но и бессознательное поведение любого субъекта общества и истории. Кроме культурных форм существует и «индивидуальный закон»: личностная формирующая сила, определяющая творчество и жизненные установки – зачастую вопреки культурным формам. В этом напряжении между формой, личностью и жизнью состоит главный конфликт, на котором сосредоточен Зиммель как философ культуры.

|

|

|

Культурные формы различаются по дистанции от жизни как таковой. Есть непосредственные формы жизни, связанные чаще всего с коллективными бессознательными стереотипами: поведение масс, обмен, подражание и т. п. Более опосредованно связаны с жизнью институты и организации, направленные на прагматические цели. Максимально удалены от жизни «игровые» формы, чистые символические ритуалы, значение которых не связано напрямую с переживаниями реальности (например, «искусство для искусства»).

Анализируя современную культуру, Зиммель диагностирует ее как культуру отчуждения и объективности. Формализм, интеллектуализация, бюрократизация довлеют себе и не нуждаются в обеспечении «валютой» жизненных ценностей. Культурные формы неуклонно приобретают игровой самодовлеющий характер, и этот процесс находится в прямой связи с атомизацией человека, его «освобождением» от жизненной вовлеченности в формы. Субъективная свобода, порожденная отчужденной культурой, в свою очередь, продуцируется индивидуумом, и этот замкнутый цикл ускоренно приводит к омертвению культуры. В современной культуре Зиммель находит общую стилевую формулу – «объективность» как формальное безразличие к содержанию, жизни и личности. Особенно выразителен в этом отношении зиммелевский анализ культурной функции денег как стилевой эмблемы современности.

|

|

|

Трагический парадокс культуры Зиммель видит в том, что исчерпание жизненного порыва происходит по причине стремления самой жизни к форме и самоопределению через самоограничение. Более того, дух, так же как и жизнь, стремится к формализации в культуре. Культура, с одной стороны, позволяет жизни стать «более‑чем‑жизнью», с другой же – подчиняет ее своим формальным законам, заставляет «работать на себя» и лишает витальной силы. Вся история культуры демонстрирует этот закон вырождения жизненного порыва. Выхода из этого тупика не существует, поскольку у жизни нет адекватных форм, а значит, нет телеологического движения к наилучшей оформленности: нет поступательной трансформации, есть лишь смена форм или восстание против самого принципа формы, что, по Зиммелю, как раз и присуще современной стадии культуры.

|

|

|

А. Бергсон (1859–1941) посвятил проблемам культуры сравнительно немного работ, но масштаб его влияния на культурфилософию чрезвычайно значителен. Общественное признание (в 1922 г. он стал первым президентом Международной комиссии по интеллектуальному сотрудничеству, а в 1927‑м получил Нобелевскую премию по литературе) свидетельствует, что его философия воспринималась в том числе и как культурная программа. Первые десятилетия XX в. были буквально охвачены духом бергсонизма. Новое переживание времени как «длительности» пропитало все слои культурной почвы, и сопоставить его можно разве что с переживанием эйнштейновской «относительности». Как ни странно, тема времени была сравнительно новым гостем в культуре. Рожденная в XVIII в. идея историзма не затрагивала самой природы времени. До XIX в. в европейском мировоззрении царствовали Вечность, Пространство, Порядок, Повторение; в ходе столетия власть перешла к Процессу, Истории, Переживанию, Порыву. Но за «революцией» наступила «реставрация»: взяли свое более привычные интуиции и время опять «опространствилось», овеществилось, психологизировалось. Бергсону пришлось осуществить вторую революцию: его «длительность» решительно размежевала время психофизическое и время онтологическое, в котором коренились еще два великих бергсоновских концепта – «творчество» и «интуиция». По Бергсону, первичная интуиция открывает нам неделимую подвижную непрерывность («длительность»), дает непосредственное и целостное понимание реальности, в отличие от механически действующего и практически ориентированного рассудка.

Уже в первой его значительной работе «Опыт о непосредственных данных сознания» (1889) понятие длительности тесно связано с понятиями свободы и творчества. Правильно пережитое время освобождает творческую интуицию от диктатуры интеллекта (понимаемого как механический инструмент) и от инертности социальных структур, открывая пространства живой культуры. В отличие от Зиммеля, Бергсон не считает фатальным конфликт жизни и формы: для него важно найти способы реанимировать подавленную интуицию (среди таких способов мы неожиданно встречаем «смех» и «здравый смысл»), но так же важно найти для интуиции адекватную форму (поэтому Бергсон – решительный сторонник классического образования).

В «Творческой эволюции» (1907) – самой знаменитой книге Бергсона – основой культуры «длительности» и «интуиции» становится биологическая эволюция, движимая «жизненным порывом», который, не нуждаясь во внеположных ценностях, из себя порождает формы как «остывший» продукт своих импульсов. Непосредственно культурологическая концепция содержится в работе Бергсона «Два источника морали и религии» (1932). Бергсон утверждает в ней, что существует два идеальных типа общества (реализованных в истории лишь в некоторой мере): «закрытое», авторитарными средствами утверждающее стабильность и «статическую» мораль, и «открытое», воплощающее в творчестве выдающихся людей «жизненный порыв» и «динамическую» мораль. Истоки современного кризиса, по Бергсону, лежат в агрессивной и механистической моральной «статике». Будущее – за открытым обществом с его свободной витальностью. Культурными предтечами открытого общества являются христианская мораль, духовная и политическая толерантность, свободоносное творчество великих художников.

Появление в 1918 г. «Заката Европы» О. Шпенглера (1880–1936) с его «морфологией» уникальных культурорганизмов можно рассматривать как окончательное рождение культурологии в качестве самостоятельной дисциплины.

Главный объект критики Шпенглера – понимание мировой культуры как единого и прогрессивно развивающегося целого. По Шпенглеру, есть только культуры как индивидуумы – со своей судьбой и своим неповторимым лицом: «Вместо безрадостной картины линеарной всемирной истории <…> я вижу настоящий спектакль множества мощных культур, с первозданной силой расцветающих из лона материнского ландшафта, к которому каждая из них строго привязана всем ходом своего существования, чеканящих на своем материале – человечестве – собственную форму и имеющих каждая собственную идею, собственные страсти, собственную жизнь, волнения, чувствования, собственную смерть»[391]. Таких культур, прошедших полный цикл развития и стилистически близких, Шпенглер насчитывает восемь: египетская, индийская, вавилонская, арабо‑византийская, китайская, греко‑римская, западноевропейская и мексиканская (культура майя). Развитие культуры определяется не причинными связями, а направляется присущей только ей «судьбой» (Шпенглер имеет в виду античный «рок» со всеми его коннотациями). Единство культуры определяется не идеями и договорами, а ее уникальной душой, живущей во всех явлениях. В основе каждой состоявшейся культуры лежит таинственный и неповторимый первообраз (прафеномен), который бесконечно варьируется во всех вторичных феноменах этой культуры. Поэтому культуры непроницаемы и непонятны друг для друга, хотя возможно их взаимодействие без взаимопроникновения.

Шпенглер ярко портретирует души культур. Античная культура имеет в своем основании «аполлоническую» душу, которая выражается в прасим‑воле скульптурно оформленного тела; в основе арабской культуры – «магическая» душа, выраженная прасимволом пещеры и строгим противопоставлением души и тела; в основе западной – «фаустовская» душа, воплощенная в символе чистого бесконечного пространства и временного процесса. Но участь всего одушевленного – это жизненный цикл и его конечность. Все, что существует, подчиняется ритму природы и проходит стадии рождения, взросления, зрелости, старости и смерти или, по другой метафоре, стадии весны, лета, осени, зимы: «Каждая культура проходит возрастные ступени отдельного человека. У каждой есть свое детство, своя юность, своя возмужалость и старость»[392]. «Культура рождается в тот миг, когда из прадушевного состояния вечно‑младенческого человечества пробуждается и отслаивается великая душа… Она расцветает на почве строго отмежеванного ландшафта, к которому она остается привязанной чисто вегетативно. Культура умирает, когда эта душа осуществила уже полную сумму своих возможностей в виде народов, языков, вероучений, искусств, государств, наук и таким образом снова возвратилась в прадушевную стихию. <…> Как только цель достигнута и идея, вся полнота внутренних возможностей, завершена и осуществлена вовне, культура внезапно коченеет <…> она становится цивилизацией»[393].

Противопоставление культуры и цивилизации как двух последовательных стадий изобрел не Шпенглер. Эта тема возникла в ходе самоутверждения немецкого Просвещения и его полемики с французским. Но у Шпенглера этот концепт становится одним из главных инструментов анализа культурной динамики. Цивилизация, по Шпенглеру, есть совокупность крайне внешних и крайне искусственных состояний, к которым способны люди, достигшие последних стадий развития. Цивилизация есть завершение и неизбежная судьба всякой культуры. Смыслы культуры больше не вдохновляют людей, обращенных уже не к культурным ценностям, а к утилитарным целям и заботе о собственном благополучии. Цивилизация является волей к власти над миром, к конструированию поверхности земли. Поэтому культура национальна, а цивилизация интернациональна, культура наполняет время живыми смыслами, а цивилизация – пространство вещами и техникой. Мировой город побеждает провинцию, космополитизм побеждает патриотизм. Масса доминирует над индивидуумом, и появляется, с одной стороны, массовая культура с ее культом присвоения и потребления, а с другой – элитарная «александрийская» культура холодных интеллектуальных игр. Шпенглер не видит в этом трагедии: цивилизация – это всего лишь закономерный конец, к которому в своем развитии приходит любая культура. Мудрый человек не противится этому закону; исповедуя принцип «любви к судьбе», он принимает ее правила игры.

Если шпенглеровская диагностика и критика современности перекликается с целым рядом культурологических учений начала XX в., то его морфологический метод в значительной мере оригинален, а в ряде моментов – беспрецедентен. Его главная идея – познание живой формы при помощи аналогии. Разворачивая принцип аналогии, Шпенглер создает большой аналитический инструментарий: прафеномен; гештальт (образ, улавливающий смысл и динамику метаморфозы); физиогномика (морфология органического), символ, стиль, аналогия, гомология , «одновременность », псевдоморфоза (имитация аутентичной формы)… Так же как для познания мертвых форм есть главный инструмент – математический закон, так и для всего живого, включая культуру, есть аналогия. Если морфология механического занимается счетом, установкой законов, выработкой схем, систем причины – следствия в пределах логики пространства, то морфология органического имеет дело с временем и судьбой. Отстаивая принципиальное расхождение органического восприятия мира и механического, Шпенглер подчеркивает, что совокупность гештальтов отличается от совокупности законов, образ и символ – от формулы и схемы, однократно действенное – от постоянно возможного, цель «планомерно упорядочивающей фантазии» – от цели, разлагающей опыт, мир случая (мир «однократно действительных фактов») – от мира причин и следствий (мира «постоянно возможного»). Факты истории, в отличие от природных фактов, не просто есть что‑то, но всегда что‑то обозначают своим явлением. Они суть символы.

«Культура как совокупность чувственно‑ставшего выражения души в жестах и трудах, как тело ее, смертное, преходящее… культура как совокупность великих символов жизни, чувствования и понимания: таков язык, которым только и может поведать душа, как она страждет»[394]. Смысл морфологии истории в указании на культурные символы. Для прошлого мышления, говорит Шпенглер, внешняя действительность была продуктом познания и поводом к этическим оценкам; для будущего она – выражение и символ: морфология всемирной истории становится универсальной символикой. Поскольку культурные циклы повторяются, морфология в состоянии сравнивать символически однотипные эпохи, или, как называет их Шпенглер, «одновременные». Основным инструментом при этом являются аналогия и гомология. (Иллюстрируя метод, Шпенглер во введении к «Закату Европы» создает обширные и довольно спорные таблицы (см. табл. 12), в которых выстраивает «одновременные» эпохи по рубрикам времен года и сопоставляет по различным аспектам культуры: развитию математики, философии, архитектуры и т. п.) Символический метод раскрывается далее в гётеанском понятии большого стиля . Большой стиль выражает свободу и экспрессию человека или целого народа как творца, давая ему возможность создать символические ансамбли, в которых воплощено итоговое переживание прафеномена своей культуры.

Постулируя непостижимость культуры извне, Шпенглер неизбежно сталкивается с парадоксом редукционизма: если следовать логике редукционизма (например, марксизма, фрейдизма или, как в данном случае, шпенглерианства), никакая исследовательская позиция не может быть метатеорией, поскольку она сама есть продукт внетеоретической детерминации. Шпенглер утверждает, что исследователь так же мало может понять чужую культуру, как и сами культуры друг друга: «…каждой великой культуре присущ тайный язык мирочувствования, вполне понятный лишь тому, чья душа вполне принадлежит этой культуре»[395]. В то же время он дает грандиозную панораму интерпретации всех доступных исторической памяти культур. Выход из парадокса намечен Шпенглером следующим образом: морфология культур как наука принадлежит своему времени и претендует не на адекватное переживание культур, а на реализацию того типа знания, для которого пришло время. Для современной Шпенглеру западноевропейской культуры пришло время понимания всемирной истории и ее локальных элементов, и значит, это учение – символ закатывающегося солнца Европы. Однако вопрос об истине – фатальный для всех редукционистов – такими аргументами не снимается. В этом одна из причин относительной бесплодности шпенглеровской «морфологии» для экзистенциально‑напряженных 1920‑1930‑х годов.

Необычайно влиятельной в области наук о культуре стала концепция психоанализа, особенно в версиях 3. Фрейда (1856–1939) и K.L Юнга (1875–1961). Учение психоанализа о бессознательном и его динамическом воздействии на ментальные структуры личности показалось многим современникам ключом к тайнам культуры, поскольку описывало механизм превращения психического импульса в символ. Будучи в своих мировоззренческих установках наследником и позитивизма, и философии жизни, психоанализ соединяет с ними свой научный и клинический опыт, что создает ему ауру спасительного учения и одновременно естественно‑научной концепции. Фрейд начиная с работы «Я и Оно» (1923) распространяет объяснительные схемы психоанализа на область искусства, социальных и гуманитарных наук.

Таблица 12

Таблица «одновременных» духовных эпох

(Из «Таблиц к сравнительной морфологии мировой истории»)

Источник: Шпенглер О. Закат Европы / пер. К.А. Свасьяна. Т. 1. М., 1993. С. 189−92.

Лечение пациентов с невротическими расстройствами и толкование сновидений привели Фрейда к выводу о сознательной сфере психики («я») как об области борьбы подсознательного («не‑я»), представленного в душе символами, против выработанных культурой норм и идеалов («сверх‑я»). Вытесненные этой борьбой в подсознание влечения человека возвращаются в сознание трансформированными и зашифрованными.

Культура, по сути, есть проекция на общество всей этой душевной мизансцены, ее динамики и сюжетики. Воплощение запретных влечений в душе и культуре в допустимой форме Фрейд называет «сублимацией». Культура не столько примиряет конфликты психики, сколько является репрессивной силой (см. «Недовольство культурой», 1930) или «театром масок», скрывающим от цензуры «сверх‑я» запретные влечения. Фрейд, таким образом, скорее «разоблачает» культуру и объясняет ее продукты превращенными формами низменных страстей. Эта редукционистская позиция не меняется от предмета ее применения: по такой схеме построено разоблачение религии («Будущее одной иллюзии», 1927; «Человек Моисей и монотеистическая религия», 1939); литературного и художественного творчества («Одно детское воспоминание Леонардо да Винчи», 1910; «Достоевский и отцеубийство», 1928); тайн первобытной культуры («Тотем и табу», 1913); массовой психологии («Психология масс и анализ человеческого „Я“», 1921). Единственное отличие культурного творчества от невротического продуцирования иллюзий в том, что дар художника позволяет сублимировать темные импульсы в осознанные, облагороженные и общезначимые символы, которые нейтрализуют болезненные аффективные состояния, что помогает излечиться и самому художнику, и его акцепторам.

Ученик Фрейда – К.Г. Юнг – сдвигает духовные установки психоанализа от позитивизма к романтической традиции понимания творчества. Бессознательное для него – не враждебный источник темной энергии, а ресурс творческих импульсов. Наряду с личностным сознанием и индивидуальным бессознательным Юнг открывает более глубокую, таинственную и универсальную стихию коллективной объективной психики, идентичной для всех индивидов. Коллективное бессознательное не принадлежит индивидуальному опыту, но, являясь продуктом биологического и культурного развития многих поколений, оно может вступать в область индивидуального душевного мира. Интерес Юнга переключается с личностного бессознательного на его глубинные истоки, на коллективное бессознательное. В нем хранятся первичные модели, определяющие психическую и практическую жизнь человека. Юнг назвал их «архетипами коллективного бессознательного». Способ их действия Юнг метафорически описывает как систему осей кристалла, которые незримо существуют в растворе и преформируют кристалл. Производными архетипов являются «архетипические образы», которые исподволь воздействуют на коллективный и индивидуальный психический опыт и становятся отчасти наблюдаемыми в состояниях заторможенного сознания: в снах, визионерском опыте, галлюцинациях, фантазиях, мечтах, символах. Изучение Юнгом архетипических образов на материале мифологии, оккультизма, религии, искусства приблизило его версию психоанализа к своеобразной культурологии.

Особая тема Юнга – существование в нашей душе архетипов, которые устойчиво присутствуют в личностном бессознательном, структурируют окружение сознательного центра души («эго») и могут нести в себе как позитивные, конструктивные, так и негативные, деструктивные силы. Это такие архетипы, как «самость», «тень», «анима», «анимус» и «персона». Самость – центральный архетип, ось, вокруг которой организованы психические свойства человека. Она формирует сущность личности как нечто целое. Самость – это оптимальное равновесие сознательного и бессознательного. Наше «я» в самости объективируется и вступает в связь со всем миром, вплоть до самозабвения. Чтобы обрести самость, необходимо знать, кто ты есть.

Тень – это негативное «альтер эго» души; содержание, вытесненное цензурой из сознания, но сохраняющее самостоятельные импульсы. Тень связывает сознание с бессознательным и является пограничной силой: Юнг называет тень «стражем бессознательного». Будучи негативным двойником человека, тень не просто нечто иное: Юнг полагает, что встреча с самим собой – это прежде всего встреча с собственной тенью. Но встреча с тенью может также породить у человека впечатление, что он является объектом манипуляции сверхъестественной силы.

Анима и анимус – это представители противоположного пола в душе. Анима, по Юнгу, – «внутренний образ женщины в мужчине», анимус – «внутренний образ мужчины в женщине». Эти архетипы могут активно овладевать человеком, воплощать его идеалы и менять формы поведения. С точки зрения Юнга, анимус действует как логика, разум и воля к власти; анима – как эмоциональность, родственность, эротичность. Анима репрезентирует в душе жизнь.

Персона, разъясняет Юнг, – это маска, которая инсценирует индивидуальность, заставляет других и ее носителя думать, будто он индивидуален, в то время как это всего лишь роль, сыгранная коллективной психикой. Сама по себе она – случайный или произвольный фрагмент коллективной психики. Можно заметить, что в этом юнгианском театре архетипов душа становится культурным микрокосмом, впитывая из культурной среды содержание своих сюжетов. Так же, впрочем, справедливо и обратное: внутрипсихические события проецируются на культуру и становятся объяснительными моделями. Ряд архетипов представляет скорее культурные силы, чем элементы душевного строя. Таков, например, архетип «старого мудреца», в котором через образ учителя и мастера (шамана в первобытном обществе) представлена идея смысла, архетип смысла. Или архетип «божественного ребенка», выражающий идею вечно юного космоса.

Неравнодушен Юнг и к такой важной теме своего времени, как критика цивилизации. Болезнь современной культуры, по Юнгу, в нарушении баланса сознательного и бессознательного. Запад культивирует сознание, направленное на внешний мир, в отличие от интровертного сознания традиционных обществ. Поэтому каналы бессознательного перекрываются; магия, ритуалы, символы и мифы, при помощи которых в древности восстанавливалась гармония сознательного и бессознательного, теряют валентность. Культурные традиции формализуются и теряют связь с жизнью, доминирует рациональность и прагматичность. Самое страшное последствие этого отчуждения и потери трансляции символического опыта – прямое вторжение архетипов в культуру и в сознание, минуя выработанные традицией фильтры. Это может привести к полной деструкции как сознания, так и культуры. В массовых психозах тоталитаризма Юнг видит как раз этот кризис, корни которого – в выборе, сделанном Европой на заре Нового времени. В своем позднем творчестве Юнг выходит даже за те размытые рамки научной доктрины, которые им обозначались, и пытается для спасения души и культуры создать собственное квазирелигиозное учение и соответствующую ему практику.

В творчестве Э. Кассирера (1874–1945) позднее неокантианство осуществило впечатляющий синтез традиций марбургской школы со многими актуальными наработками культурологии начала века. Еще до 1920‑х годов, когда Кассирер выступил как создатель собственной, вне школы, теории культуры, он разрабатывает теорию познания как историю научных концептов в насыщенном культурном контексте. В «Философии символических форм» (1923–1929) Кассирер ставит задачу создать «общую теорию форм выражения духа» и считает такую теорию дополнением к изучению «общих предпосылок научного познания мира», которому он посвятил свои ранние работы. То есть, полагает он, полнота исследования требует перехода от форм познания к формам понимания. В первом томе анализируются языковые формы, во втором – формы мифологического и религиозного мышления, в третьем – морфология научного мышления. Полемизируя с классической картезианской парадигмой, Кассирер принципиально трактует эту свою предметность как автономные формы культуры, не подчиняющиеся одной лишь понятийно‑научной общности.

Наука – это не более чем часть духовной культуры: в целом область духа определяется противостоянием и взаимодействием культуры и природы. Отсюда следует, что именно дифференциация форм духа и объяснения их собственного автономного «законодательства» может раскрыть сущность культуры. Поскольку единство культуры невозможно определить за счет предмета, это необходимо сделать за счет лежащей в ее основе функции (что следует уже из ранних работ Кассирера). Такой функцией является символическая деятельность. Кассирер именует исследование этой деятельности «морфологией духа» или «грамматикой символических форм».

Главным инструментом символической деятельности является символическое понятие: способ приведения в порядок чувственного материала активным сознанием, которое не отражает реальность, а преобразует ее по правилам, восходящим к кантовскому учению об априорном синтезе. Ближайшей объективацией символического понятия является символ как единство смыслового и чувственного начала в конкретной наглядной форме (простейший пример – слово). Символ – не только репрезентация понимания, но всегда определенная форма деятельности. Символы собираются в сложные субъект‑объектные комплексы, каждый из которых имеет свои правила производства новых символов и конструирует свой тип действительности, другими словами – дает закон построения смысла. Это то, что Кассирер называет символическими формами. Их основной ряд: миф, язык, наука, искусство, религия, техника, право, история, экономика. Они организуют и структурируют духовный опыт. Среди важнейших свойств этих форм – способность быть «средой» (без иерархического подчинения), благодаря которой все события культуры могут стать доступными и понятыми без посягательства на автономность их областей.

Как целостная система, символические формы организованы вокруг трех основных функций сознания: функции выражения, функции представления, функции значения. В мифе и искусстве доминирует функция выражения, в языке – представления, в науке – значения. В историческом аспекте три главные символические формы – миф, язык и наука – могут рассматриваться как три стадии последовательного развития в направлении «самоосвобождения человека». Особую роль уделяет Кассирер мифу, из которого вырастают все остальные формы и структурно, и исторически. В целом Кассирер сохраняет ориентацию на ценности европейского рационализма, о чем говорит и его понимание движения от непроясненных и недифференцированных состояний культуры к структурно организованному миру символических форм – как «самоосвобождения». Но, учитывая исторический опыт XX в., он предостерегает от недооценки энергии мифа, которая не может быть простодушно «утилизована». Этой теме и антропологическому аспекту символической деятельности в значительной мере посвящены последние работы Кассирера: «Опыт о человеке» (1944) и «Миф государства» (изд. 1946).

Философия культуры X. Ортеги‑и‑Гассета (1883–1955) не вписывается в устоявшуюся классификацию направлений. Впитав многое из актуальных учений своего времени, он создает оригинальную констелляцию идей, которая (как и у многих мыслителей XX в.) является скорее собранием интеллектуальных лейтмотивов, чем системой. Центральным его мотивом справедливо считают различение «идей» и «верований» (creencias ). Верования (или «идеи‑верования») возникают в жизненном потоке, вырастают из недр культурной почвы; их нельзя выдумать и произвольно сменить. Идеи – продукт личного творчества: это счастливые находки, с помощью которых мы решаем те или иные проблемы. Идеи возникают, когда дают сбой верования, когда в их массиве появляются прорехи. Тогда эти пустоты заполняются идеями, в результате чего возникают проективные мировоззренческие миры: науки, религии, морали… Собственно, «верхний» слой культуры и есть устойчивый уплотнившийся мир идей. Но идеями нельзя жить, тогда как верования (как личные, так и коллективные) – это глубинный жизненный слой, который меняется только вместе с историческими и личными потрясениями.

Толкование культурной динамики основано у Ортеги именно на этой оппозиции внерефлексивного жизненного мира верований и личностно окрашенных, проникнутых энергией эксперимента и инновации идей (во многом это аналогично классической оппозиции «природа – дух»). Из этой же интуиции выводится главный теоретический конструкт Ортеги – «рациовитализм». Жизнь Ортега считает «радикальной реальностью», не поддающейся редукции ни к рациональным, ни к спиритуальным, ни к биологическим основам. Жизнь – это первичная активность, которая в процессе решения своих задач превращается в жизнь разума. Жизнь разума, используя ресурсы воображения, творчества, морального решения, может выполнять все функции рациональности. Со своей стороны разум также, решая свои задачи, наполняется жизненным содержанием и становится разумом жизни. Сближаясь и переплетаясь, обе силы, тем не менее, остаются неслиянными. Этот союз и должен изучать (и защищать от профанаций) рациовитализм.

Поскольку у смыслополагания нет иного источника, кроме жизни, любая картина мира есть точка зрения и личностный ракурс видения субъекта жизни (со всей его рациовитальной динамикой). Поэтому нет «мира», нет «вещей»: есть лишь интерпретации. Вслед за Ницше эту установку Ортега называет «перспективизмом». Культура – не что иное, как ансамбль личностных перспектив; все объективно‑безличные построения суть фикции (и зачастую небескорыстные). Перспективу Ортега понимает не как теорию или даже мировоззрение, а как способ жизни.

Жизнь человека Ортега описывает двумя концептами: это «история» и «драма». История в данном контексте – не развитие какой‑то первоосновы во времени: жизнь не имеет субстанции, ее история первична. У человека нет природы, говорит Ортега, у него есть история. Если «драма» – это созидающий человека конфликт «я» и его «обстоятельств», то «история» – выход «драмы» в новое жизненное измерение, в котором может быть обретен смысл.

Эта же диспозиция сохраняется, когда Ортега рассматривает историю человечества. Она также базируется на диалектике верований и идей: кризис утративших жизненную валентность верований, с одной стороны, вызывает отчуждение верований и идей друг от друга, с другой – приводит к варваризации общества и омертвению элиты. В результате начинается революция идей и эволюция верований, приводящая к рождению новой эпохи. Эти процессы Ортега детально анализирует на примере «кризиса Возрождения» в одной из лучших своих книг «Вокруг Галилея» (1933), где рассматривает историю триумфальной победы «геометрического разума» и внутренние причины его будущего кризиса.

Культуркритике современности Ортега посвятил две свои знаменитые книги: «Дегуманизация искусства» (1925) и «Восстание масс» (1930). Обе книги имеют одну исходную интуицию: появление в Европе нового типа человека – «человека‑массы», неоварвара, который обладает всеми правами гражданина и требует к себе соответствующего уважения. В «Дегуманизации искусства» Ортега видит выход из культурного тупика в отказе от лицемерного эгалитаризма и разделении общества на массу и элиту. Фактически эта программа уже выполняется новым искусством, которое сознательно отказывается от популярности, обращаясь к элите избранных ценителей. Общечеловеческий смысл и доступность перестают быть добродетелями нового искусства, оно становится дегуманизированным. В то же время искусство тяготеет к локализации в тех областях культуры, где находятся спорт и празднество. Искусство становится «массовым», но не «гуманистичным».

«Восстание масс» посвящено социально‑культурному аспекту этой темы. В результате социального и технического строительства Нового времени современность получила новый тип (но не «класс» и не «сословие») человека. Это человек, защищенный законом, наделенный собственностью и комфортом, однако не берущий на себя ответственность за ценности своего времени, не желающий платить за них борьбой и страданием. В нынешних условиях «человек‑масса» становится угрозой обществу, прежде всего потому, что он блокирует усилия элиты (стоит оговориться, что своя элита есть у любой функциональной социальной группы) и требует усиления патерналистской опеки государства. При всем этом книга проникнута духом конструктивной надежды на выход из кризиса.

Историзму Ортеги чужда резиньяция пессимистической версии философии жизни. Он отстаивает идею культурной преемственности и жизнеспособности общеевропейских идеалов. В создании объединенной и культурно возрожденной Европы он видит вполне реальную перспективу. Творчество Ортеги ценно не только его «большими» теориями, но и виртуозными «малыми» работами, в которых он дает образцы многоаспектного, зоркого культурологического анализа конкретных явлений духовной жизни.

Другая ветвь немецкой культурфилософии может быть условно названа экзистенциальной. Ее наиболее известные представители – М. Хайдеггер (1889–1976) и К. Ясперс (1883–1969). В философской генеалогии Хайдеггера важна роль Э. Гуссерля (1856–1938), учение которого – феноменология – стало корнем нескольких направлений культурологической мысли (в частности, теорий Шелера и Шюца). Выдвинутый Гуссерлем метод трансцендентально‑феноменологической редукции был направлен на анализ мира явлений не с точки зрения его истинности или ложности, а в аспекте внутренней структуры самих явлений. Это было близко культурологическим установкам того времени и привлекло к Гуссерлю внимание всех, искавших достаточно строгой гуманитарной методологии для анализа культурных миров. Найденные Гуссерлем при помощи редукции элементы и факторы опыта – «интенциональность», «чистое сознание», «эйдосы», «горизонт», «интерсубъективность» – оказались опорными точками для ряда мыслителей. Поздний Гуссерль вводит еще один культурологически важный концепт – «жизненный мир». Это область до– и внетеоретической жизни с ее естественными установками, предрассудками, повседневными механизмами восприятия и объяснения и т. п. Именно отсюда, как из почвы, вырастают сознательно сконструированные миры, но конкретный опыт жизненного мира не утрачивает при этом свою ценность и аутентичность, поскольку его априорные структуры первичны и оказываются неотменимой точкой отсчета, основанием для коррекции всех позднейших надстроек.

Для Хайдеггера школа Гуссерля (вместе с влиянием романтической традиции, Ницше, Риккерта и Дильтея) была открытием пути к философской критике современной западной культуры. Начиная с прославившей его работы «Бытие и время» (1927) Хайдеггер развивает учение о Бытии, истина которого была забыта, превращена в объект, заслонена предметностью «сущего», извращена «метафизикой» и возможностями, открытыми техникой. В союзники Хайдеггер берет античную философию и немецкую поэзию, в которых мышление и поэтический язык находят путь к Бытию. Отсюда – учение Хайдеггера об истине как «открытости» (так он толкует греч. алетейя) в противовес классической интерпретации истины как соответствия объекта интеллекту.

Со временем Хайдеггер едва ли не главным средством сообщения своих интуиций делает стиль и форму текстов. Они как бы демонстрируют, каким должен быть язык истинного творчества, узревшего Бытие. Поздним работам философа присущи тщательное исследование языковой формы, проникновение в дух древнего мышления, смелые переходы от древности к актуальным проблемам Новейшей истории. Своими гипнотическими интонациями они заставляют задуматься о самых глубоких корнях теоретического мышления, создают определенное духовное настроение, располагающее к вслушиванию в сущность языка. Жанры философствования, которые избирает поздний Хайдеггер (эссе, диалоги, эстетическая экзегеза), предполагают языковую чуткость читателя и даже определенное соучастие в «выговаривании» истины. В отличие от строго филологического метода, его экзегетика вскрывает те внутренние возможности и смысл слова, которые нельзя предпочесть другим, не нарушая требований научности, но которые все же могли определять развитие мысли, опирающейся на них. Историки философии справедливо отмечают, что корни подобного отношения к слову уходят отчасти в почву швабской культурно‑языковой традиции, отчасти – в традиции немецкой философской литературы (Экхарт, Бёме, Гегель), но несомненна и связь его с фундаментальными культурнокритическими установками философии Хайдеггера.

Для Хайдеггера слова «культура» и «ценности» – это диагноз потерявшего себя, отчужденного от Бытия мышления. Чтобы вернуться к изначальному Бытию, нужно стать «пастухом» Бытия, а не его распорядителем. Эту возможность уже утеряло техницизированное мышление, но еще хранит язык. Именно поэтический язык – «дом Бытия» – позволяет пока свернуть с ошибочного пути западной цивилизации и вернуться к забытым истокам мышления, к подлинному Бытию. Хайдеггер уверен, что западная цивилизация, выбравшая путь развития, основанный на беспощадной эксплуатации природы, на бесконечном ускорении технологического прогресса, не корректируемого моральными нормами, была заложена – как растение в семени – в самых первых философских системах Запада, противопоставивших субъект и объект. В таких работах, как «Время картины мира» (1938) и «Письмо о гуманизме» (1946), Хайдеггер наполняет эту эсхатологию культуры социальным содержанием. Так, «Время картины мира» содержит реестр обвинений Новому времени из пяти пунктов, содержащих указание на существенные (фатальные в свете утраты Бытия) черты его культуры:

1. Наука.

2. Машинная техника. (Хайдеггер поясняет, что машинная техника есть такое самостоятельное видоизменение практики, когда практика начинает требовать применения математического естествознания; машинная техника – это извод существа новоевропейской техники, совпадающего с существом новоевропейской метафизики.)

3. Процесс вхождения искусства в горизонт эстетики. (Художественное произведение становится предметом переживания, и соответственно искусство расценивается как выражение жизни человека.)

4. Человеческая деятельность понимается и организуется как культура. Культура – реализация верховных ценностей путем культивирования высших человеческих достоинств. Из сущности культуры вытекает, что в качестве такого культивирования она начинает, в свою очередь, культивировать и себя, становясь таким образом культурной политикой.

5. Десакрализация, обезбожение. Картина мира расхристианизируется, поскольку под основание мира подводится бесконечное, безусловное, абсолют, вместе с тем христианские церкви осовремениваются, перетолковывая свое христианство в мировоззрение. Возникшая пустота заполняется историческим и психологическим исследованием мифа.

Эти пять сущностей сводятся к тому, что Новое время опредмечивает мир, превращает его в «картину» и пытается его покорить: всему сущему оно задает меру и предписывает норму; делает свою позицию «мировоззрением» и развязывает борьбу мировоззрений, используя при помощи техники мощь всеобщего расчета, планирования и организации.

Философия М. Хайдеггера серьезно и глубоко проанализировала самые больные духовные проблемы своего времени и сделала выводы, впечатляющие своей нетрадиционностью и радикальностью. Парадоксальная связь этих выводов, остро критичных по отношению к западной цивилизации, с теми же противоречиями, которые им разоблачаются, двусмысленность предложенных Хайдеггером ориентиров, поучительная драматичность его политического опыта выразительно оттеняют собственно теоретические аспекты его понимания культуры.

Ясперса роднит с Хайдеггером острое ощущение культурного кризиса и уверенность в несводимости человеческого существования и его свободы к тому или иному типу объективности. В остальном эти мыслители, часто оказывающиеся «соседями» в рубриках учебников, скорее противоположны. Для Ясперса современные катастрофы культуры не дискредитируют всей европейской цивилизационной традиции. Христианство, гуманизм и классический рационализм по‑прежнему живы, хотя и подвергаются небывалому испытанию. Чтобы выдержать испытание, необходимо, убеждает нас философ, переосмыслить способы межчеловеческой коммуникации, заново утвердиться в вере и осознать истоки и цели мировой истории. Культурная инерция лишает человека аутентичности, «самости», овеществляет и обезличивает его. Чтобы прорваться к своей «подлинности», необходимо установить коммуникацию с другой личностью («экзистенцией»).

Именно коммуникация (а не теория или практика) позволяет преодолеть отчуждения человека от себя и других. Одним из путей к такому прорыву является «пограничная ситуация», которая ломает культурные стереотипы и освобождает наше настоящее «я». Если коммуникация обращена не к другому субъекту, а к абсолюту, то она становится актом веры, прорывом к трансценденции. (В основе исторических конфессий, по Ясперсу, лежит именно такая коммуникация – «философская вера».) Результаты трансцендирования культура пытается закрепить, превращая их в знаковые коды, «шифры». Ясперс считает, что шифры трансценденции рано или поздно профанируют переживания «философской веры», и в этом смысле культура для него не только хранитель памяти о трансцендентном, но и источник опасности.

Важнейшей опорой и источником надежды для человека является осознание истоков и целей истории. В отличие от Хайдеггера, Ясперс видит в истории не забвение бытия, а его явления, которые, правда, не носят характер божественного промысла или естественной детерминации. Скорее, речь может идти о шансе на сохранение человечности. История в подлинном смысле начинается в эпоху между 800 и 200 гг. до н. э., когда по ойкумене прошла волна духовных реформ, в ходе которых появилось представление о человеке как личности, непосредственно ответственной за добро и истину перед божественным началом мира. Это время конфуцианства и даосизма в Китае, упанишад, буддизма и джайнизма в Индии, зороастризма в Иране, израильских пророков, орфической религии Средиземноморья, раннегреческой культуры. Ясперс называет эту эпоху Осевым временем (Axenzeit ), поскольку оно стало стержнем всей будущей истории. Осевое время остается не только точкой отсчета, но и субъектом вечного диалога с более поздними эпохами, своего рода смысловой программой истории.

В построениях ряда крупных мыслителей тема культуры выступает как самостоятельная, требующая собственной теории и раскрываемая при помощи специального понятийного аппарата. Таковы по большей части персоналии предшествующего изложения. Но во многих случаях адекватное понимание культурологических идей требует своего «родного» дисциплинарного контекста, в котором они формировались. Гравитация социальногуманитарных наук, бурно развивавшихся в XX в., оказалась достаточно сильной для того, чтобы включить в их состав едва ли не большинство оформленных концепций культуры. Рассмотрим культурологически значимые идеи в гуманитаристике XX в.

В культурной антропологии (особенно американской) в XX в. ощутим заметный сдвиг в сторону общей теории культуры. Так, А.Л. Крёбер (1876–1960) во главу угла ставит проблему определения ее природы в целом. Понимая культуру как универсальную сверхорганическую систему, он видит задачу науки в выявлении устойчивых динамичных моделей: «паттернов», «конфигураций», «стилей». Конфигурация – неповторимая относительно устойчивая комбинация параметров, свойственная той или иной культуре в ее изменчивости, – особенно интересует Крёбера и становится предметом его пристального исторического и компаративного анализа. Важным результатом его исследований можно считать вывод об отсутствии в динамике культур жесткой структурной и ритмической детерминации: он подвергает аргументированной критике линейные и циклические модели прогресса, хронологические детерминанты, жесткие биоморфные аналогии и основательно развенчивает шпенглерианство.

Л.Э. Уайт (1900–1975) идет еще дальше в конституировании особой общей науки о культуре, которая должна была бы преодолеть ограниченность культурной антропологии. В 1939 г. он предложил назвать такую науку культурологией. Специфику культуры в целом он видит в уникальной способности человека придавать символическое значение материальным и идеальным предметам. Продукты символизирования (так называемые символаты ) он делит на две группы: соматические и экстрасоматические. Экстрасоматические (не связанные с телесным контекстом) символаты и должна изучать культурология.

К. Леви‑Стросс (1908–2009) от полевых исследований первобытных систем родства и мифологии переходит к масштабным методологическим построениям с опорой на фрейдизм, марксизм и структурную лингвистику. Он постулирует новую дисциплину – структурную антропологию, в центре которой – гипотеза о тождестве структурных моделей лингвистики и моделей поведения человека. Это тождество объясняется единым структурным принципом, локализованным в сфере бессознательного, в свою очередь детерминированного мозговыми структурами, которые в конце концов отражают структуру объективного мира. Изучая бессознательные структуры разума, воплощенные в культуре, Леви‑Стросс со временем сближает свою дисциплину с семиотикой и вводит в круг объяснительных моделей не только лингвистику, но и музыкальные структуры. Его методология не только напоминает просвещенческие ходы мысли, но, пожалуй, является их дальним родственником. Показателен руссоистский пафос Леви‑Стросса, уверенного, что реабилитация первобытной культуры вернет современности социальную и экологическую гармонию. Его структурная антропология, трансформировавшись в философию структурализма, оказала колоссальное влияние на гуманитарную мысль Запада.

К. Гирц (1926–2006) в ходе своей научной эволюции, так же как и упомянутые антропологи, шаг за шагом расширяет область исследования культуры до общей теории. Вначале понимая культуру как систему действий, детерминированных принятыми ценностями, он переходит к концепту культуры как универсальной игровой реальности, а затем интерпретирует культуру как сеть семиотических и семантических систем, потенциально способную к иерархической самоорганизации. Задача исследователя, по мнению Гирца, в толковании (включающем интерактивные контакты) «текстов», порожденных и символическими формами культуры, и моделями практического поведения.

Чрезвычайно значителен вклад в становление культурологии историков XX в. Важной вехой в этом отношении был созданный в 1929 г. М. Блоком (1886–1944) и Л. Февром (1878–1956) журнал «Анналы», который дал название школе историков (другое название – новая историческая наука), активной и по сей день. Свою задачу школа понимала как переход от истории, изучающей политические события и их творцов – «великих людей», к «тотальной» истории, исследующей всю совокупность социальных связей, включая глубинные структуры «большого времени» и культурные формы разного уровня общности. В соответствии с этим необходимо было расширить круг источников вплоть до любого артефакта и научиться адекватно считывать их скрытые сообщения. Таким образом, в поле внимания «Анналов» оказались культурологические проблемы: ментальность эпохи, историчность ценностных систем, коллективные установки и представления.

Принято различать в идеологии школы линию Блока (социальная история) и линию Февра (история цивилизаций). Для Февра центральный предмет исследования – сформированная эпохой и формирующая индивидов ментальность (культурно‑психологический склад, ценностные настройки, объединяющие сообщество данной эпохи). Хорошо иллюстрирует метод Февра самая знаменитая его работа «Проблема неверия в XVI в.: Религия Рабле» (1942), в которой он убедительно показывает несовместимость атеизма с ментальностью людей XVI в. Для Блока предмет истории – социум как предельная целостность, обеспеченная формами коллективного сознания, которые всегда можно обнаружить в глубинах социальной структуры. Критерий исторического события – его форматированность сознанием того или иного субъекта эпохи. Именно поэтому в истории нет предопределенности и расшифровка ее событий – творческий аспект «ремесла» историка. Ментальность и здесь оказывается в центре научного интереса как главная объяснительная модель. Традиции школы продолжили Ф. Бродель , Ж. Ле Гофф , Ж. Дюби, Э. Ле Ру а Ладюри.

Близок по духу школе «Анналов» развивавшийся независимо от нее Й. Хёйзинга (1872–1945), создатель двух культурологических шедевров: «Осень Средневековья» (1919) и «Человек играющий» (1938). В «Осени Средневековья» реконструируется культура Бургундии XV в., понимаемая автором не как Ренессанс, а как позднее Средневековье. Хёйзинга хочет «увидеть средневековую культуру в ее последней жизненной фазе, как дерево, плоды которого полностью завершили свое развитие, налились соком и уже перезрели». Однако перезревшая культура, прочитанная сквозь призму метода Хёйзинги, оказывается на удивление жизнеспособной. С одной стороны, перед нами – ожидаемая картина: «зарастание живого ядра застарелыми, одеревенелыми формами мысли, высыхание и отвердение богатой культуры». С другой же – осенний урожай бургундской культуры – это выявление скрытых, существовавших ранее в «связанном» виде потенций Средневековья, которые благодаря развалу целостности и эмансипации отдельных элементов культуры становятся зримыми феноменами. Если перенести метод Хёйзинги (как стали делать позже) на другие домены культуры XV–XVI вв., то мы увидим не просто «увядание» с его гипертрофией игр, символов и воплощений, но, по сути дела, альтернативную версию культуры, которую просто не замечали до Хёйзинги из‑за ее соседства с хорошо изученными гигантами Средневековья и модернитета.

В «Человеке играющем» («Homo ludens. Опыт определения игрового элемента культуры») Хёйзинга дает многовековую панораму игровых форм культуры, утверждая, что игра не только исток, но и субстанция всей культуры, ключ к ее дешифровке. Игра – это свободная, непрагматичная, неавторитарная, фантазийная деятельность, но в то же время она подчинена правилам и потому учит без принуждения и воспитывает без насилия. Со временем игровое начало может вытесняться в ограниченные сферы, однако это не мешает ему время от времени «людифицировать» культуру. Реальные проблемы, по Хёйзинге, приходят с воцарением культа рассудка и пользы в эпоху Просвещения. Игра не просто вытесняется, она изнутри преобразуется в развлечение, что приводит к настоящему культурному кризису. С некоторым запозданием Хёйзинга был причислен к самым авторитетным аналитикам культуры современности. Его морфологический анализ эпох не уступает по тонкости и многоаспектности работам Шпенглера, а критика XX в. принадлежит к числу самых драматичных и глубоких предупреждений человечеству.

Один из самых знаменитых историков XX в. Дж. Тойнби (1889–1975), несмотря на близость к философии жизни, решительно отвергает шпенглерианскую аксиому герметически замкнутых культур и его учение о биоморфном цикле развития любой культуры. Культуру он видит как множество локальных цивилизаций, но считает, что препятствий для их взаимодействия нет, поскольку человечество субстанциально едино. В поздний период творчества он даже утверждает, что смысл истории – во всемирном движении к универсальной цивилизации, интегрированной при помощи экуменической мировой религии. Тем не менее таксономической единицей в его системе является локальная цивилизация, которую творят элиты, консолидированные духовными ценностями (своеобразными для каждой цивилизации). Срок жизни цивилизации ограничен; в полном варианте она проходит путь становления, роста, надлома и упадка, но это не биологический ритм, а скорее социальный, работающий на «топливе» моральной воли. В свою сложную классификацию Тойнби включает 36 цивилизаций, прошедших этап генезиса, но лишь некоторым из них удается пройти полный путь развития. По Тойнби, это античный, китайский и «диаспориче‑ский» тип. Впрочем, большая часть наблюдений Тойнби сделана на материале греко‑римской цивилизации.

Основной культурный механизм цивилизации – закон «вызова‑и‑ответа». Природная среда и враждебное окружение бросают обществу вызов: общество находит (или не находит) адекватный ответ, который и является силой, формирующей цивилизацию. Тойнби делает два существенных пояснения: 1) в конечном счете вызов исходит от Бога; 2) интенсивность вызова должна быть оптимальной (он называет это правилом золотой середины: слишком сильный вызов разрушает общество, а слабый не вызывает структурных изменений).

Еще один важный механизм цивилизации – активность «творческого меньшинства» и связанный с ней «закон мимесиса». Судьба цивилизации связана только с творческой энергией элиты; остальные факторы вторичны, а роль пассивного большинства – в том, чтобы транслировать достижения творцов через подражание, «мимесис». В примитивных обществах мимесис обращен на старшие поколения и предков. В этом обществе правит обычай, и оно остается статичным. В становящейся цивилизации мимесис направлен на творческий авангард, что обеспечивает динамику.

Прогресс Тойнби описывает законом «этериализации» («превращения в эфир»). Речь идет о «прогрессивной силе самоопределения», которая осуществляет скачок от громоздкой сложности к простоте качественно более высокого уровня. Тойнби иллюстрирует «этериализацию» историей техники, скачком от неорганического к жизни, от природного к духовному. Стадия надлома обусловлена: 1) превращением «творческого меньшинства» в «господствующее меньшинство», которое утрачивает «жизненный порыв»; 2) исчезновением добровольного «мимесиса» и превращением ведомых масс в отчужденный «пролетариат» (в древнеримском, а не марксистском смысле слова); 3) утратой социального единства. Надлом вызывает «окаменение» цивилизации, которое может длиться неопределенно долго. Последняя стадия – дезинтеграция и упадок – приводит к появлению трех отчужденных элементов общества: 1) «господствующего меньшинства», создающего универсальное государство; 2) «внутреннего пролетариата», создающего универсальную религию и церковь; 3) «внешнего пролетариата», собирающегося в «варварские военные банды». Как можно заметить, оборотной стороной дезинтеграции является интеграция, осуществляемая тремя разобщенными фракциями общества. Однако позитивный смысл несет только «универсальная религия», которая может обеспечить преемственность цивилизаций. Дезинтеграция, по Тойнби, способна в конечном счете породить новые виды общества и стать «трансфигурацией», возрождением на новой основе.

Р.Дж. КоттингвуЪ (1889–1943) оживил редкую для XX в. гегельянскую версию понимания истории (непосредственно под влиянием Гегеля, а также через традицию английского и итальянского гегельянства в версии Бредли и Кроче). Скептически относясь к самому понятию «абсолютного духа», он принимает понимание истории как истории духа в его саморазвитии. Итоговые формулировки его концепции выражены в работе «Идея истории» (изд. 1946).

Деятельность историка – это проникновение во внутренний мир людей, делающих историю; попытка взглянуть на историческую ситуацию и ее проблемы глазами ее включенных участников. Такое проникновение – это акт мысли, придающий смысл истории и даже рождающий саму историческую реальность. Поэтому история всегда пребывает только в настоящем; она – «живое прошлое».

В качестве инструмента сопереживания историческому событию Коллингвуд предлагает «метод вопросов и ответов». Он формулирует систему вопросов, призванных восстановить телеологию исторического процесса: для чего предназначался момент процесса, хорошо ли он выполнял свою роль, чем он был порожден и что он породил сам. В культуре философ видит главную цель исторической телеологии. История осуществляет переход от внеисторичной биологической природы человека к «историческому наследованию мысли», к культурной природе, которая рождается и транслируется только рациональными сознательными актами. Продолжая линию Вико и Кроче, Коллингвуд характеризует историческое, сознательное и человеческое как три аспекта единого культурного процесса. Соответственно, историк должен изучать не факты, а смыслы, ценности и действия, которые их воплощают.

Благодаря познанию смыслотворчества культуры люди создают и собственную историческую жизнь. Поэтому Коллингвуд рассматривает историческое знание почти как субститут мировой религии с миссией спасения и развития культуры. Он полагает, что человечество находится на пороге эпохи, когда история будет так же важна миру, как естественные науки в период с 1600‑х по 1900‑е годы. Поскольку история – это всегда история мысли, позитивистское стремление найти источник детерминации истории и культуры в среде, да и вообще попытки искать общие законы истории не имеют смысла. История состоит из неповторимых и невоспроизводимых (но транслируемых понимающей памятью) творческих актов. Не имеет смысла и идея устойчивой формы исторического процесса (будь то прогресс или циклическое возвращение). Все эти схемы – «проекция незнания историка на экран прошлого». Коллингвуд признает только «прогресс» в смысле накопления достижений мысли в некоем тезаурусе культуры.

Отцы‑создатели социологии культуры – Г. Зиммель, М. Вебер, К. Мангейм – не проводили резкой границы между двумя терминами этой номинации. Вебер даже называл социологию «эмпирической наукой о культуре». Возможно, в этом причина значительного вклада ранней социологии в становление культурологии.

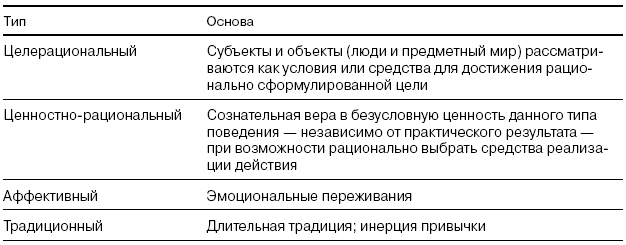

М. Вебер (1864–1920) уже в определение сути своей концепции как понимающей социологии вносит культуральный аспект. Он принципиально отказывается имитировать в социологии естественно‑научные методы. «Понимающей» делает социологию объяснение действия через смысл, полагаемый самим субъектом действия. Поэтому внешние объективистские критерии объяснения не нужны, но значение культурных параметров, определяющих и ориентирующих деятельность субъекта, резко вырастает. Особенно если речь идет о «социальном действии», когда субъект координирует свое смыслополагание с другими людьми. Эффективным инструментом анализа культуры являются артикулированные Вебером четыре типа социального действия (табл. 13).

Таблица 13

Типы социального действия

Социальные действия могут перерастать в более сложные общественные ансамбли взаимных связей, в социальные отношения (любовь, дружба, борьба, деловое сотрудничество, конкуренция и т. п.), которые становятся основой социального порядка, если воспринимаются как обязательная норма. Вебер называет это «легитимным порядком», который тоже классифицируется на четыре типа, аналогичные типам действия: легальный, ценностно‑рациональный, аффективный и традиционный.

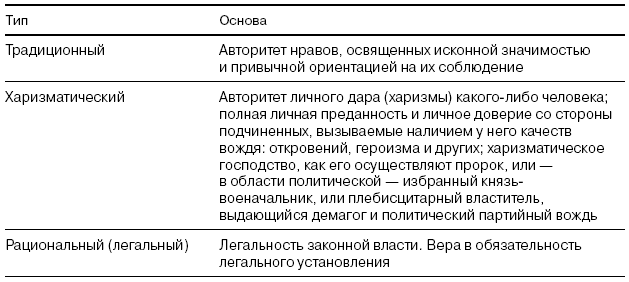

Еще одной культурально важной концепцией Вебера стало учение об идеальных типах. Этим учением Вебер, в частности, пытается решить трудную антиномию гуманитарной науки: изучая культуру, нельзя обойтись без отнесения к ценностям тех или иных ее элементов, но, поскольку ценности исторически относительны, исследователь не может выбрать для себя абсолютную точку отсчета. Вебер предлагает учение об идеальных типах, которыми ученый может оперировать как инструментами без связанности своими ценностными суждениями. В его основе – типология власти. Первый тип – рациональный – основан на признании легитимности существующих законов и на безусловном подчинении им; второй – традиционный – апеллирует к сакральности традиций и полученному на их основе праву на власть; третий – харизматический, основанный на особой благодати некоторых субъектов, внушающей обществу желание им повиноваться (табл. 14).

Таблица 14

Идеальные типы (по Веберу)

Идеальным типам соответствует типология культур.

1. Традиционная культура формирует поведение людей безусловной и всесторонней властью традиции.

2. В харизматической культуре люди некритически следуют за лидером, веря в исключительные дары его личности (примером Вебер считает религиозные секты).

3. Легальная (исторически – индустриальная) культура основана на правовом порядке и рационализации социальной жизни, которую обеспечивает институт бюрократии.

Очень влиятельным оказалось веберовское объяснение генезиса капитализма как поэтапной победы принципа целерациональности «Протестантская этика и дух капитализма» (1904–1905). По Веберу, этика протестантских конфессий с ее «мирским аскетизмом» (смиренное и жертвенное исполнение мирского долга, следование своему предначертанному Богом назначению) и дух капиталистической экономики (профессионально институированное, рационально обоснованное и мотивированное предпринимательство) неслучайным образом сходны. Реформация помогла капитализму сформировать рационалистические модели поведения в быту и хозяйстве, дала им сакральные санкции и сняла старую католическую табуацию на некоторые виды наживы и католическое понимание труда как наказания за первородный грех. В позднейших работах Вебер расширяет до мировых масштабов применение своей концепции зависимости социально‑экономического развития регионов мира от этики доминирующих там религий. Несмотря на небезосновательную критику коллег, эта объяснительная схема Вебера приобрела большую популярность. Триумф «духа капитализма» изображается как пример более обширного процесса «расколдовывания» мира – рационализации практики и автономизации индивида, – в котором Вебер видит суть Нового времени.

А. Вебер (1868–1958), позаимствовав ряд концептуальных схем своего старшего брата и испытав влияние Шпенглера и философии жизни, перефокусировал научное внимание на то, что он назвал социологией истории. Его построения определяются прежде всего озабоченностью судьбой Запада, ключом к которой и должна была стать социология истории. В историческом процессе он выделяет три элемента, каждый из них обладает собственной логикой развития и требует особого социологического подхода.

1. «Исторические тела»: политически оформленные социально‑экономические институты. Это телесно‑витальный элемент.

2. Рационально‑интеллектуальные системы, обеспечивающие научно‑технический прогресс. Это цивилизационный элемент.

3. Душевно‑духовные системы, воплощенные в результатах творческой активности общества. Это культурный элемент.

Названные элементы складываются в разнообразные «констелляции» (сочетания без причинного взаимодействия), чем и определяется историческая ситуация. В итоге переплетение трех элементов рождает «общественные тела», т. е. народы как субъекты истории. Вебер стремится сохранить идею исторической эволюции, для чего различает «культуру» и «цивилизацию» не в шпенглеровском смысле, а как два различных измерения истории. Культура наделяет «общественные тела» духовным смыслом; цивилизация, опираясь на общезначимость науки и техники, отвечает за преемственность в эволюции и за контакт культуры и цивилизации в данный исторический момент данного «общественного тела». Поэтому культура, в отличие от цивилизации, не знает прогресса. Ее функция – одухотворение «общественного тела», выражение и имманентное воплощение в нем отношений к трансцендентному. Вместе со своим социальным субстратом она проходит витальный цикл и исчезает.

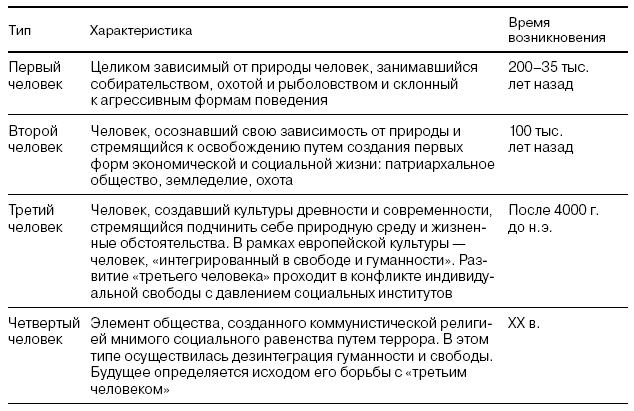

Анализируя судьбу «имманентной трансцендентности» и ее культур‑антропологических оснований в работе «Третий или четвертый человек» (1953), Вебер выстраивает ряд последовательных типов человека. Первый тип – первобытный, полностью включенный в природу человек, обитавший 200‑35 тыс. лет назад. Второй тип (возникший около 100 тыс. лет назад) – человек, создающий основы социально‑экономической жизни, частично освобождающей его от власти природы (земледелие, охота, патриархальное общество, культ). Третий тип (возникший после 4000 г. до н. э.) – человек, создавший культуры древности и вступивший на путь активной духовно‑социальной эволюции. В современной культуре «третий человек» – выработанный Европой тип, «интегрированный в свободе и гуманности». «Четвертый человек» – продукт квазирелигии коммунизма, впитавший западный нигилизм и осуществивший дезинтеграцию свободы и человечности. Эволюция современности ведет к доминированию двух его подвидов – «рабочего» и «функционера», которые под прессом индустриального общества и бюрократии могут потерять духовные завоевания «третьего человека». Человек должен заново «кристаллизоваться» – в противном случае тоталитарный «четвертый» вытеснит переживающего кризис «третьего» (табл. 15).

Таблица 15

Исторические типы человека

К. Мангейм (1893–1947) вошел в историю социологии культуры как создатель социологии знания, итоговая версия которой была изложена в книге «Идеология и утопия» (1929). Необходимость особой социологической дисциплины Мангейм обосновывает тем простым фактом, что одна и та же ситуация или событие может представляться наблюдателям, находящимся на разных идейных и прагматических позициях, весьма различным образом. Испытав влияние довольно радикальных версий марксизма, Мангейм все же отрекается от его экономического редукционизма: социальное бытие, полагает он, – это действительно определяющий фактор, но оно достаточно разнообразно и сложно устроено. Исторически сложившиеся «констелляции» социальных сил порождают различные «стили мышления», и задача социолога – расшифровать эти стили как скрытую формулировку социальной позиции, как «идеологию».

Идеология в конечном счете – всегда апология победившего класса. Она отлична от утопии, порожденной оппозиционным классом и, как правило, выраженной в образной, а не теоретической форме. Утопия с неизбежностью превращается в идеологию, когда угнетенный класс добивается реванша. И все же жесткой детерминации идей социумом нет. Существует социальная группа, которая самим характером своей деятельности помещена в измерение объективности и представляет интересы целого как предмета познания. Это «интеллигенция» (или «интеллектуалы»), которая продуцируется всеми социальными слоями, но собирается вокруг центров власти, оказывая на нее влияние. В способности интеллектуалов выходить за рамки идеологий и утопий и конструировать разумную реальность Мангейм видит шанс общества на получение недеформированного знания.

Эта незатейливая схема не была бы так влиятельна, если бы не блестяще проведенный Мангеймом анализ идеальных типов утопии. Он выделяет четыре модуса утопического мышления: «оргиастический хилиазм анабаптистов», «либерально‑гуманитарную идею», «консервативную идею», «социалистически‑коммунистическую утопию». Аналитический очерк этих типов позволяет проецировать найденные механизмы сознания на различные культурные ситуации.

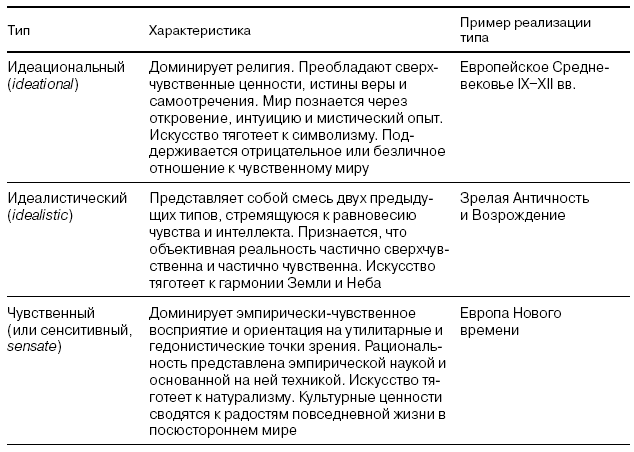

П.А. Сорокин (1889–1968) предлагает одну из самых генерализующих теорий культуры, что особо значимо, если учесть, что его социология весьма эмпирична и строга по своему научному складу. Сорокин настаивает на том, что только предельно обобщенные системы с учетом всех своих элементов могут быть реальной объяснительной моделью. Попытки сделать отдельный элемент социума «базисом» (как это было, например, в марксизме) заведомо ошибочны. Культуру Сорокин понимает как совокупность ценностей и сообщество реализующих ценности субъектов. Основным субъектом взаимодействия является личность. Общество понимается как совокупность индивидов, связанных социокультурными отношениями. Между этими основными социологическими факторами – личностью, обществом и культурой – существует жесткое взаимоопределение.

В своем главном труде «Социальная и культурная динамика» (1937–1941; популярная версия – «Кризис нашего времени», 1941) Сорокин разрабатывает теорию «культурных суперсистем», или типов культуры (табл. 16), основанных на таких характеристиках, как высшие ценности, толкование реальности и методов познания, представление об основных потребностях человека, модусах их удовлетворения. Классификация основана на двойственной психобиологической природе чувствующего и мыслящего человека.

Существует три основные суперсистемы, включающие различные конкретные культурные подсистемы (право, наука, искусство, религия и т. п.): 1) идеациональная (умозрительная); 2) идеалистическая; 3) чувственная (сенситивная). Высшая ценность идеациональной суперсистемы – Бог. Вся культура этой суперсистемы подчинена служению своей ценности. Ценность чувственной суперсистемы – человеческие позитивные переживания и наслаждения. Смешанная средняя модель – идеалистическая, признающая сосуществование «земных» и «небесных» ориентиров. Социокультурная динамика заключается в закономерной смене исчерпанных принципов восприятия на свою альтернативу в последовательности 1–2 – 3–1…

С определенного момента накопившиеся разочарования приводят к смене всей суперсистемы. В основе механизма смены – трансформация нормативных образцов поведения, и в первую очередь трех главных: семейных, договорных и принудительных образцов. В результате разваливается «интегративная база» и появляется альтернативный культурный мир. Для этого периода характерен «принцип поляризации»: общество утрачивает равномерную распределенность типов активности и разбивается на два полюса: на пассивную конформистскую массу и активную группу борцов за идеалы. (Сорокин отмечает, что последовательность трех суперсистем можно дополнить четвертой – эклектической смесью всех элементов, наступающей после завершения троичного цикла.)

Современность Сорокин понимает как переход доминантной европейской культуры из чувственной фазы к идеациональной, опирающейся на трансцендентные ценности. Он предсказывает такие переходные события, как конвергенция русской и американской культур в «промежуточный тип», соединяющий их позитивные особенности, и возрождение культур Индии, Китая, Японии, Индонезии, исламского мира. Несмотря на необходимый маятниковый ритм смены суперсистем, в истории, по Сорокину, нет фатальности. Зачастую случайные флуктуации принимаются людьми за некие закономерности, но на самом деле жесткая социальная каузальность вторична по отношению к свободному самоопределению человека.

Таблица 16

Типы культуры

А. Шюц (1899–1959), ученик и последователь Гуссерля, основал социальную феноменологию, в обобщающем виде представленную в книге «Смысловое строение социального мира» (1932). Гуссерль высоко оценил найденный Шюцем модус феноменологии (тогда как версии Шелера и Хайдеггера довольно резко осудил). Как и в понимающей социологии М. Вебера, у Шюца отбрасываются все экстернальные критерии оценки представлений и значений в поле человеческого опыта. Задача состоит в имманентном описании того, как работает этот континуум, порождая смыслы.

Описательная феноменология Гуссерля показалась Шюцу оптимальным инструментом для решения этой задачи. Исходя из его учения о «жизненном мире», Шюц выстраивает последовательность кристаллизаций повседневного опыта, движение от «конструктов первого порядка» (повседневных типов) к «конструктам второго порядка» (к научным абстракциям). Переход от личного переживания к социальности, к объективированному «миру вещей» происходит поэтапно. Сначала сознание создает из континуума переживаний первичные идеализации, из которых выстраиваются стандартные клише восприятия и действия; затем во взаимодействии с другими индивидами выявляются «точки пересечения» смыслов и целей и на их основе создаются объективные (интерсубъективные) идеализации, от которых можно переходить к генерализации «высоких» сфер культуры. Эти миры названы Шюцем «конечными областями значений», поскольку они замкнуты на свою логику и переход из одного в другой требует специальных процедур. Конечные области значений могут приходить во взаимодействие при помощи культурного посредника, который в состоянии дать убедительные правила и основания перехода, познавательных и эмоциональных настроек. Во всяком случае, эти области равноценны и, к примеру, область сна или игры не может непосредственно подвергаться деструктивной критике областью повседневности (которая также является одной из конечных областей значений). В каждой конечной области значений есть свой «когнитивный стиль», создающий некое когерентное и непротиворечивое внутри области единство. Когнитивный стиль можно изучать по нескольким ключевым параметрам (например, форма активности субъекта, отношение ко времени и т. п.), что позволяет адекватно ориентироваться в этих мирах и не сталкивать их друг с другом. Отказываясь от иерархии «областей», Шюц все же называет верховной реальностью повседневность, поскольку ее структуры предельно конкретны и наполнены ничем не заменимым жизненным опытом.

Идеи А. Шюца были развиты в социологии знания П. Бергера (р. 1929) и Т. Лукмана (р. 1927). В работе «Социальное конструирование реальности» (1966) они осуществляют попытку укоренить все социальные механизмы в структурах повседневности. В числе их оригинальных разработок – теория реификации. Реификация – это восприятие социальных фактов как «вещей», которые приобретают характер объективной реальности и заставляют людей считаться с ними как с данностями. В таком случае индивид или группа должны прибегнуть к «легитимации», к оправданию социального порядка. Несмотря на «сконструированный» характер, социальный порядок «объективен» в том смысле, что каждый отдельный человек застает его уже сложившимся и вынужден к нему приспосабливаться. В этом процессе большую роль играет легитимация.

Легитимация – это объяснение и оправдание существования тех или иных элементов социальной реальности с точки зрения не только императивности и нормативности, но и знания. Знание создает лестницу уровней легитимации: от простых аргументов до «символических универсумов», которые могут уже обладать немалой степенью независимости от задач легитимации. Важно, что социальное и символическое могут приходить в конфликт, что «конструирование реальности» производится разными труппами, причастными к различным символическим универсумам с разными стратегиями легитимации. Это является залогом динамики общества.

Одна из самых весомых и цитируемых современных (с оговорками можно сказать – постструктуралистских) версий социологии культуры принадлежит П. Бурдьё (1930–2002). Общество Бурдьё понимает как некий ансамбль «социальных полей». Поле – самоуправляемая сфера деятельности со своей логикой поведения, целеполаганием и своим типом власти. Поля несводимы друг к другу, но могут находиться в иерархических отношениях включения, при которых законы, не отменяя друг друга, могут взаимодействовать. Действующей силой поля является «социальный агент». В отличие от традиционного «субъекта» социологии, который рассматривается теоретиками как пешка на расчерченном поле, агент сам делает свою игру, реализует стратегии и т. п., но все же подчиняется законам поля, в частности условиям вхождения в игру, среди которых – объем и структура «капиталов» (см. ниже) данного агента. Чтобы описать формы поведения агента, Бурдьё вводит понятие «габитус» (лат. habitus – облик, манера).

Габитус – это система предрасположений, диспозиций, организующая практику агента и его взгляды на ситуацию. Это «стиль жизни», полученный агентом в наследство от прошлого и впитанный, интериоризированный так, что он становится личной установкой. Габитус обеспечивает только «правильные» практики – принятое, надлежащее и т. п. – как оптимальный модус поведения для данного поля. Габитус порожден «классом условий существования» той или иной группы, но присваивается биологическим индивидуумом как своего рода социальное тело. Габитус также играет активную роль, порождая своими установками ту, а не иную практику, чем структурируется социальное поле.

Все социальные поля суть арены борьбы за власть и специфический «капитал». Бурдьё описывает работу поля с помощью экономической метафоры – как рынок с отношениями спроса и предложения, конкуренции, сотрудничества, монополии и т. п. Борьба субъектов внутри поля управляется динамикой «ресурсов» и «капиталов». Ресурс – это сумма ценностей, которую потенциально можно использовать для укрепления своего влияния или власти. Ресурс становится капиталом, если на него есть структурированный спрос, и он, следовательно, может вступить в сложные игры социального поля. Все капиталы сводимы к трем типам: 1) экономический капитал; 2) социальный капитал – причастность к группе; 3) культурный капитал (частный случай социального) – это такие ценности, как знание, образование, воспитание, символический капитал (престиж, талант, слава, имя, происхождение…).

Культура, по Бурдьё, – соперничество за специфический капитал в культурном поле. Культурные ценности не только суть «трофеи» в этой борьбе – они и сами формируются в ходе сложных игр культурного поля. Особый проблемный случай – действие на территории культурного поля законов других, более обширных полей: политического и экономического. Бурдьё посвящает ряд работ прояснению механизмов массовой культуры, культурной коммерциализации, коррупции СМИ и т. п. Возможность использовать инструментарий социологии Бурдьё для критики современной культуры – одна из причин значимости этого метода.

Трудно переоценить вклад в культурологический дискурс, сделанный теоретическим искусствоведением XX в. В основном это достижения «формалистического» направления. Реабилитация формы после позитивистского культа содержания начинается еще в XIX в. Ганслик в музыковедении, Гильдебрандт в теории пластики начинают «поворот к форме» и постулируют задачу создания нового искусствоведческого языка для описания и интерпретации того, что составляет, с их точки зрения, суть искусства, – процесса формообразования. Реализуют эту программу в Швейцарии Вёльфлин и его последователи, в Австро‑Венгрии – венская школа искусствознания.