Глава четвертая СУММА СЛАГАЕМЫХ 1 страница

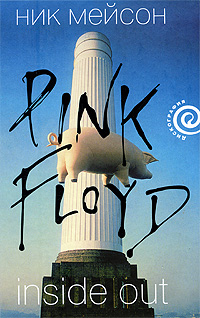

Ник Мейсон

Inside Out личная история Pink Floyd

Ник Мейсон

Inside Out личная история Pink Floyd

под редакцией Филипа Додда

Ник Мейсон родился в 1944 году в Бирмингеме. Больше всего он известен как барабанщик «Pink Floyd». Другой страстью Ника, кроме барабанов, являются автогонки. Он успешно выступал в качестве гонщика как на старинных, так и на современных автомобилях и принимал участие в пяти 24‑часовых гонках Ле‑Ман. В 1998 году совместно с Марком Хейлсом он написал книгу «Into the Red», посвященную двадцати одному автомобилю из его коллекции классических спортивных и гоночных машин. Ник также широко публиковался в различных изданиях («Татлер», «Ритц», «Амперсанд», «Индепендент», «Автоспорт», «Классик карз», «Ред лайн» и «Карз фор зе конносер»).

Филип Додд – автор и редактор, специализирующийся на музыке и поп‑культуре. Он был соредактором книг «„The Rolling Stones“: Жизнь в дороге» и, при участии Чарли Уоттса и Доры Левенштейн, «Итак, „The Rolling Stones“». Он также является автором «Книги рока».

Глава первая ВРЕМЕНА ПОЛИТЕХА

Лишь по прошествии большей части первого полугодия нашего с ним обучения в институте Роджер Уотерс снизошел до разговора со мной. Однажды днем, пока я пытался отрешиться от перешептывания сорока других студентов нашей группы и сосредоточиться на лежащем передо мной чертеже, длинная, легко узнаваемая тень Роджера упала на мой кульман. Хотя до той поры Роджер старательно игнорировал мое существование, теперь он наконец‑то распознал во мне родственную музыкальную душу, запертую в теле начинающего архитектора. Звездное перекрестие путей Девы и Водолея уже предопределило нашу судьбу, заставляя Роджера искать способ объединить наши умы ради великой творческой авантюры.

|

|

|

Нет‑нет‑нет. Постараюсь свести домыслы к минимуму. На самом деле Роджер соизволил приблизиться ко мне по одной‑единственной причине – он хотел позаимствовать мою машину.

Вышеупомянутым транспортным средством являлся «остин‑севен» 1930 года выпуска, так называемый «Корешок», который я приобрел за двадцать фунтов стерлингов. Большинство других тинейджеров того времени наверняка выбрали бы что‑то более практичное наподобие «морриса‑1000‑тревеллера», но моему отцу случилось разбудить в моем сердце любовь к старым машинам, потому я и купил именно этот автомобиль. С помощью отца я научился заставлять «Корешок» работать. Однако Роджер, должно быть, находился в отчаянном положении, раз он захотел, чтобы я одолжил ему эту машину. Крейсерская скорость «остина» была столь мала, что однажды мне пришлось подбросить одного голосующего из чистого недоразумения: я ехал так медленно, что парень подумал, будто я останавливаюсь, чтобы его подвезти. Я сказал Роджеру, что машина сейчас неисправна, однако не это было истинной причиной отказа. На самом деле мне не хотелось отдавать «Корешок» в чужие руки, к тому же Роджер показался мне довольно угрожающим типом. Когда в тот же день Роджер заприметил меня за рулем «остина», у него появилась первая возможность по достоинству оценить мое умение балансировать между двуличностью и дипломатичностью. Незадолго до этого Роджер подошел к Рику Райту, который тоже учился в нашей группе, и попросил у него сигарету, на что тот ответил категорическим отказом. Так Роджер узнал поистине легендарную щедрость Рика. Эти первые бытовые и почти случайные контакты – весной 1963 года – уже заложили основы тех отношений, которые мы все последующие годы терпели и которыми наслаждались.

|

|

|

Группа «Pink Floyd» возникла из двух частично пересекавшихся компаний. Одна сложилась в Кембридже, откуда были родом Роджер, Сид Барретт, Дэвид Гилмор и множество людей будущего окружения «Floyd». Другая – Роджер, Рик и я сам – образовалась в течение первого года учебы на факультете архитектуры в Политехническом институте на Риджент‑стрит. Именно отсюда берут начало мои собственные воспоминания о нашей общей истории.

|

|

|

Ко времени поступления в Политех (с той поры весьма пафосно переименованный в Вестминстерский университет) я уже успел попробовать себя в качестве барабанщика. Институт тогда базировался на Литтл‑Тичфилд‑стрит, совсем неподалеку от Оксфорд‑стрит в самом центре Вест‑Энда. Уже тогда здание Политеха выглядело реликтом отжившей эпохи. Деревянная панельная обшивка навевала воспоминания о старинных средних школах гигантских размеров. Насколько я помню, в самом здании не имелось никаких удобств, там можно было разве что чаю попить, зато Политех (расположенный в самом сердце промышленной и торговой зоны между Грейт‑Тичфилд и Грейт‑Портленд‑стрит) окружали кафе, где до середины дня подавали яичницу, сосиски и картофель фри, а в обед – бифштекс, пирог с почками и пудинг с вареньем.

Архитектурный факультет делил здание с другими родственными факультетами по смежным дисциплинам и имел хорошую репутацию. Там по‑прежнему царил в высшей степени консервативный подход к обучению. Так, на лекциях по истории архитектуры лектор изображал на доске безукоризненный архитектурный план Карнака, который нам предлагалось скопировать, – точно так же, как это проделывалось все предыдущие тридцать лет. Впрочем, в то время институт практиковал приглашение внештатных лекторов и предоставлял трибуну некоторым пришлым архитекторам, находившимся на передовой линии авангарда, включая Элдреда Эванса, Нормана Фостера и Ричарда Роджерса. На факультете следили за новейшими тенденциями.

|

|

|

Лично я попал в архитектуру случайно. Предмет определенно меня интересовал, но с точки зрения карьеры привлекал не особенно. Я не сомневался, что профессия архитектора может прокормить не хуже любого другого занятия. Однако с другой стороны, бо́льшую часть времени, проведенного в институте, я грезил о том, как стану музыкантом. Впрочем, поначалу пределом моих подростковых мечтаний было получение водительских прав.

Несмотря на нехватку у меня рвения, я все же получил неплохое общее образование. Факультет предлагал широкий спектр дисциплин – включая изобразительное искусство, графику и технологию. Пожалуй, это объясняет, почему все мы (Роджер, Рик и я сам) в той или иной мере увлекались технологией и визуальными эффектами. Позднее мы вникали во все, начиная от сооружения осветительных вышек до работы над художественным оформлением конверта пластинки, а также над студийным и сценическим дизайном. Благодаря нашему архитектурному образованию мы могли почти на равных участвовать в работе с настоящими профессионалами.

Тем, кого интересуют более тонкие связи, могу сказать, что интерес к смеси технического и визуального я, скорее всего, унаследовал от отца, Билла Мейсона, режиссера документальных фильмов. Когда мне стукнуло года два, он получил работу в киносъемочной группе компании «Шелл», и из бирмингемского пригорода Эджбастона, где я родился, мы переехали в северный Лондон, где сформировалась моя личность.

Хотя мой отец был не особенным меломаном, музыка определенно его интересовала, особенно когда она касалась какого‑то из его фильмов. Он мог проявлять нешуточную страсть к самым разным жанрам – от ямайских оркестров до струнных ансамблей, джаза или безумных электрических коллажей Рона Гисина. Отец также интересовался звукозаписывающей аппаратурой, стереозаписями, звуковыми эффектами и гоночными автомобилями – все эти увлечения я от него унаследовал.

Внутри моей семьи существовал, однако, и некоторый намек на музыкальную наследственность: мой дедушка по материнской линии, Уолтер Кершоу, играл в банджо‑ансамбле вместе с четырьмя своими братьями. Одна их вещица под названием «Большой парадный марш» даже была опубликована. Моя матушка Салли была серьезной пианисткой; в ее репертуар входила ныне предельно политически некорректная вещь Дебюсси под названием «Кукольный кекуок»1. Наша домашняя подборка пластинок на 78 оборотов отличалась еще большей эклектичностью: классические пьесы, песни коммунистических рабочих в исполнении хора Красной Армии, «Пикник плюшевых мишек» и «Смеющийся полисмен». Несомненно, следы этих влияний вполне могут обнаруживаться в нашей музыке, но я оставлю их поиски кому‑нибудь более энергичному. Честно сказать, я пытался осилить пианино и скрипку, однако оба этих инструмента не сумели раскрыть во мне музыкальные таланты и были заброшены.

Признаюсь также в своем загадочном влечении к «Балладе Дэйви Крокетта» в исполнении Фесса Паркера. Этот сингл был выпущен в Британии в 1956 году. Даже в те времена отчетливо прослеживалась нечестивая связь между музыкой и торговлей, потому что вскоре я уже щеголял изящной шапочкой из искусственного меха под енота, украшенной пушистым хвостом.2

Должно быть, мне стукнуло лет двенадцать, когда в мое сознание впервые вторглась рок‑музыка. Помню, как я терпеливо пережидал разглагольствования Хораса Батчелора о системе оценок на «Радио Люксембург», надеясь услышать записи рок‑н‑ролла. В марте 1956 года я помог песне Билла Хейли «See You Later Alligator» попасть в первую десятку британских чартов, купив эту пластинку в местном магазине электротоваров. Позднее в тот же год я потратился на «Don't Be Cruel» Элвиса Пресли. Обе эти пластинки я слушал на нашем новом, вполне современном проигрывателе, подсоединенном к устройству, которое выглядело как нечто среднее между шкафом времен Людовика XIV и приборным щитком «роллс‑ройса». В возрасте тринадцати лет я заполучил свой первый долгоиграющий диск – «Rock'n'Roll» Элвиса. Эта культовая пластинка также стала первой для по меньшей мере двух других членов «Floyd», да и едва ли не для всего нашего поколения рок‑музыкантов. Это была не просто фантастическая новая музыка, это было знамя подросткового бунта против поколения отцов.

Примерно в то же самое время я – с ранцем, в коротких фланелевых брючках и школьном блейзере (розового цвета с черной отделкой и значком в виде железного крестика) – отправился на концерт Томми Стила в восточном Лондоне. Я оказался там один‑одинешенек. Ни один из моих школьных друзей таким энтузиазмом не воспылал. Томми был главным номером в программе, остальная часть которой оказалась просто отвратительной. Комики, жонглеры и другие отбросы английских мюзик‑холлов соревновались за то, чтобы опустошить зал до появления Томми, но я все стерпел. Должен сказать, Томми был просто колоссален. Он исполнял «Singing the Blues» и «Rock with the Caveman», а выглядел в точности так же, как в шоу «6.5 Special» на британском телевидении. На Элвиса он, конечно, не тянул, но был новой модной штучкой.

Через пару лет я попал в компанию соседских парней, которые тоже открыли для себя рок‑н‑ролл, и мы решили организовать ансамбль. То, что никто из нас не знал, как играть, представлялось нам совсем небольшой проблемой, поскольку инструментов у нас все равно не имелось. Соответственно распределение, кто на чем будет играть, происходило по принципу лотереи. Моей единственной связью с барабанами оказалось то, что Уэйн Минноу, журналист и друг моих родителей, однажды принес мне пару металлических щеток. После провала моих ранних упражнений на пианино и скрипке наличие щеток показалось вполне достаточной причиной, чтобы стать барабанщиком. Моя первая установка, приобретенная у Чеса И. Фута на Денмен‑стрит в Сохо, включала бочку «Gigster», рабочий барабан неопределенного возраста и происхождения и тарелки. К этому прилагалось руководство, полное загадочных терминов (фиоритура, парадиддл) и экзотических схем (которые я до сих пор пытаюсь разгадать). Вооруженный столь сногсшибательным арсеналом, я присоединился к моим друзьям, к группе «The Hotrods».

Тим Мак отвечал в группе за соло‑гитару, Уильям Гаммелл – за ритм, а Майкл Криски – за бас. У нас также был саксофонист – Джон Грегори, хотя его саксофон старой конструкции звучал на полтона ниже и решительно не вписывался в ансамбль. Свою бас‑гитару Майкл с нашей помощью изготовил из разного хлама. Говоря откровенно, древние саксонцы, которым пришло бы в голову сработать космический зонд, наверняка достигли бы большего успеха, зато мы добились определенного внешнего сходства этой бас‑гитары с настоящим инструментом. Хотя нам удалось раздобыть несколько усилителей, смотрелись они так позорно, что для фотосессии группы мы соорудили муляж усилителя «Vox», разрисовав картонную коробку.

Благодаря киношной работе моего отца у нас всегда имелся доступ к стереомагнитофону «Grundig». Чем тратить время на всякие там репетиции, мы сразу приступили к звукозаписи. Студийная технология заключалась в поиске методом проб и ошибок точного расположения двух микрофонов где‑то между барабанами и усилителем. К несчастью, эти записи все еще существуют.

«The Hotrods» так и не продвинулись дальше бесконечных версий инструментальной темы из сериала «Питер Ганн», и моя музыкальная карьера, похоже, застопорилась. Однако теперь я уже перешел из подготовительной школы во Френсхэм‑Хайтс, независимую школу совместного обучения в Суррее. В этой школе были девочки (именно там я познакомился с моей первой женой Линдой), джаз‑клуб, а после третьего класса можно было носить длинные брюки. Да, во Френсхэме царила именно та утонченная обстановка, которой я жаждал.

По сравнению с учебой в подготовительной школе во Френсхэме я был по‑настоящему счастлив. Эта школа представляла собой большой деревенский дом с обширной прилегающей территорией близ Хинсхеда в Суррее. Хотя она была в высшей степени традиционной (в смысле блейзеров и экзаменов), там поддерживался куда более либеральный подход к образованию, и у меня сохранились очень теплые воспоминания о тамошних учителях искусствоведения и английского. Во Френсхэме я также начал постигать азы общения. Поскольку школа располагалась неподалеку от Френсхэмских прудов, я раздобыл каноэ и сдавал его в аренду учителю физкультуры, за что был освобожден от такого важного занятия, как игра в крикет. Это может подвердить комплект моей школьной одежды: дорогой свитер для игры в крикет так и не покинул своей целлофановой упаковки…

Школа использовала бальный зал дома деревенской общины для собраний и прочих нужд – в остальное время он отвечал первоначальной цели, так что мы танцевали там вальсы, фокстроты и велетты. Впрочем, за время моего пребывания во Френсхэме бальные танцы сменились более современными, хотя, насколько я помню, требовалось получить специальное разрешение, чтобы ставить свежие музыкальные записи. Такова была попытка школы ограничить вторжение поп‑музыки. Тем не менее у нас имелся джаз‑клуб. И создали его не руководители школы, а неформальное сообщество учеников. В частности, тогда в школе учился Питер Адлер, сын Ларри, великого исполнителя на губной гармонике. Я помню, как Питер играл на пианино, и иногда мы даже отваживались играть джаз. Наши собственные джазовые пластинки послушать было проблематично, поскольку в школе имелся всего лишь один проигрыватель, а к концу моего пребывания там у нас вообще осталась только собственная аппаратура. Пожалуй, клуб являл собой не более чем возможность избежать более энергичных и менее интересных внеклассных занятий, но он, по крайней мере, действительно удовлетворял наш интерес к джазу. Позднее, в Лондоне, я проводил немало времени в местах вроде «Клуба 100», чтобы послушать там английских джазовых звезд, например Сая Лори и Кена Кольера. Однако мне никогда не нравились атрибуты основной массы традиционного джаза – все эти шляпы‑котелки и жилеты. Тогда я переключился на бибоп. Я по‑прежнему обожаю современный джаз, однако для меня тогдашнего, всего лишь подростка, требуемая там продвинутая техника игры оставалась непреодолимым барьером. В общем, я вернулся к оттачиванию барабанной партии к «Питеру Ганну».

Покинув Френсхэм‑Хайтс и проведя затем год в Лондоне за совершенствованием своих навыков, в сентябре 1962 года я прибыл в Политехнический институт на Риджент‑стрит. Я мало‑помалу учился, собирал портфолио своих работ и посещал бесчисленные лекции. Параллельно я вырабатывал свой стиль в одежде, включавший непременные вельветовые пиджаки и полупальто. Кроме того, я пробовал курить трубку. И где‑то на втором курсе института связался с парнем, каких старшее поколение обычно именует «непутевыми». Звали этого парня Роджер.

Наш первый и весьма краткий разговор на предмет «Корешка»‑«остина» удивительным образом привел к дальнейшему сближению, основанному на сходстве музыкальных вкусов. Другой основой нашей все укреплявшейся дружбы стала вполне обычная тяга ко всему, что вело нас прочь из здания института – слонялись ли мы по Чаринг‑Кросс‑роуд, разглядывая барабаны и гитары, ходили на дневные сеансы в кинотеатры Вест‑Энда или направлялись в Ковент‑Гарден к сапожникам Анелло и Давиду, которые шили балетные туфельки, но на заказ могли стачать ковбойские сапоги со скошенными каблуками. Перспектива провести выходные в кембриджском доме Роджера также время от времени стимулировала мое более раннее пятничное освобождение от праведных трудов в институте.

По части политических пристрастий мы происходили из весьма схожей среды. Как и мои родители, матушка Роджера была бывшим членом коммунистической партии и стойко поддерживала лейбористов. Мой отец вступил в коммунистическую партию, желая противостоять фашизму, однако затем, когда началась война, покинул коммунистов, став профсоюзным уполномоченным в Ассоциации киноинженеров. Из аналогичной среды вышли и наши с Роджером подружки, а позднее жены, соответственно Линди и Джуди. Роджер был председателем молодежного отделения «CND», Кампании за ядерное разоружение в Кембридже, и они с Джуди приняли участие в немалом числе маршей этой самой «CND» из Олдермастона в Лондон. Позднее мы с Линди тоже присоединились по меньшей мере к одному маршу «CND» по предместьям Лондона, а еще позднее она участвовала в демонстрации на Гросвенор‑сквер, которую полиция разогнала с немалой жестокостью. Теперь я считаю, что все это, пожалуй, довольно точно отражает мою собственную политическую позицию – чуть левее равнодушных, с нечастыми периодическими вспышками достойного поведения.

Пожалуй, частично силой своего убеждения Роджер обязан своей матушке Мэри, учительнице, в одиночку и с немалой стойкостью воспитывавшей Роджера и его старшего брата Джона, после того как ее муж Эрик Уотерс (он тоже работал учителем) погиб в Италии во время Второй мировой войны. Роджер посещал Кембриджширскую среднюю школу для мальчиков одновременно с Сидом Барреттом. Среди их одноклассников был также Сторм Торгерсон, который позднее в течение более трех десятилетий будет играть важную роль в истории нашей группы как дизайнер. Школа также дала Роджеру сырье для образа жестокого учителя, который в карикатурном виде появится в «The Wall».

Музыкальная активность Роджера в то время мало чем отличалась от активности других подростков: побренчать на гитаре, подбирая риффы и мелодии из старых блюзовых записей. Подобно мне, он был жадным слушателем «Радио Люксембург», а также «Сети Вооруженных сил США». Приехав учиться в Лондон, Роджер захватил с собой гитару. Ранним примером употребления нашего образования для благих нужд может служить использование им клеящихся шрифтов «Летрасет», популярных у тогдашних дизайнеров, для того, чтобы отпечатать на корпусе гитары фразу «Верю в свою душу». Нам казалось, что это выглядит весьма остроумно.

Помимо гитары, у Роджера была особая манера поведения. Как и некоторые другие студенты нашего курса, до поступления в институт он уже успел несколько месяцев поработать в архитектурной конторе. Этот опыт дал Роджеру представление о том, к чему может привести обучение, и он щеголял таким презрением к большинству из нас, которое, по‑моему, обескураживало даже местный персонал.

Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 127; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!