Развитие сильных сторон характера требует большого количества работы.

Вот один из способов ви́дения характера: он может функционировать как заместитель базы социальной безопасности , наличием которой наслаждаются учащиеся Riverdale, – поддержки со стороны родственников, школ, культуры, которые защищают их от последствий случайных сбоев, ошибок и скверных решений.

Если у вас нет такого рода базы безопасности – а у детей из семей с низким доходом такой поддержки практически нет, – вам необходимо компенсировать это каким‑то другим способом. Чтобы преуспеть, вам понадобится бóльшая выдержка, больший социальный интеллект, больший самоконтроль, чем более богатым детям. Развитие этих сильных сторон характера требует большого количества работы.

Но учащимся KIPP , все‑таки сумевшим отыскать в себе эти качества и способным пробраться через минное поле и окончить колледж, трудно не думать, что они вступят во взрослую пору жизни с некоторыми преимуществами перед своими сверстниками из Riverdale . Не с финансовыми преимуществами, но с преимуществами характера . Когда ученик KIPP оканчивает колледж, он получает не только диплом бакалавра, но и нечто более ценное – знание, что он взобрался на гору, чтобы получить этот диплом.

Глава 3. Как думать

Просчет Себастьяна

Себастьян Гарсия никак не мог понять, что он сделал не так. Всего одну минуту назад он имел преимущество в виде слона и пешки, занимал хорошую позицию и чувствовал себя сильным, рассчитывая, что начнет Национальный шахматный чемпионат среди учащихся средних и старших школ 2011 года с победы. А в следующую минуту он уже был в беде, все его преимущество испарилось, король метался по доске, как перепуганный мышонок, спасаясь от ладьи противника.

|

|

|

Спустя еще несколько минут, когда его поражение стало полным, Себастьян вяло пожал руку мальчику, который победил его, – светловолосому парнишке из пригорода в центральном Огайо. Шаркая и сутулясь, он прошел через огромный, похожий на пещеру зал конференц‑центра, где тысяча голов склонилась над шахматными досками, и поплелся в Union B, конференц‑комнату без окон, расположенную дальше по коридору, которая стала временным домом для его шахматной команды.

Себастьян, невысокий, полненький, тихий латиноамериканец, с кругленькими щечками и густой щеткой черных волос, учился в 6‑м классе Intermediate School 318 в Бруклине – и двумя днями ранее вместе с 60 товарищами по команде и горсткой учителей и родителей проделал путь, занявший 11 часов, в маршрутном автобусе до города Коламбус, штат Огайо, чтобы принять участие в соревнованиях по шахматам. Нельзя сказать, что его уик‑энду был задан хороший старт.

|

|

|

У учеников IS 318 был свой ритуал: не важно, выиграв или проиграв, после каждой игры они возвращались в командную комнату на «разбор полетов» вместе со школьной преподавательницей шахмат Элизабет Шпигель.

Себастьян, ссутулившись, ввалился в комнату Union B и подошел к маленькому столику, возле которого над шахматной доской сидела Шпигель, высокая и стройная.

– Я проиграл, – объявил он.

– Расскажи мне о своей игре, – попросила Шпигель.

Ей было около 35 лет. Ее бледная кожа казалась еще светлее по контрасту с окрашенными в насыщенный цвет волосами, которые меняли оттенки от одного сезона к другому. Для этого турнира она выбрала глубокий багряный цвет «красный бархат».

Себастьян рухнул на стул напротив нее и протянул ей свой шахматный блокнот, в котором выписал все 65 своих ходов, равно как и ходы противника.

Тот, другой парень, просто играл лучше, чем он, объяснил Себастьян.

– У него отличные навыки, – чуть плаксиво проговорил он. – Хорошие стратегии…

– Ну, давай посмотрим, – сказала Шпигель, взяла белые фигуры и начала воссоздавать ход игры на доске между ними, повторяя каждый ход противника Себастьяна, в то время как сам Себастьян, игравший черными, воспроизводил собственные ходы.

|

|

|

Себастьян и тот мальчик из Огайо начали с размена пары пешек, и белые быстро продвинули вперед своих коней – стандартное начало, называемое дебютом Каро‑Канна, которое они разыгрывали в шахматном классе в Бруклине десятки раз. А затем мальчик из Огайо отвел одного коня назад на неожиданную позицию, так что оба его коня атаковали одну‑единственную черную пешку. Себастьян, занервничав, двинул для защиты вперед другую пешку, но попал в ловушку. Его оппонент быстро пожертвовал конем, чтобы подловить защищающую пешку, и всего 4 хода спустя Себастьян оказался наголову разбит.

Шпигель посмотрела на Себастьяна.

– Сколько времени ты потратил на этот ход? – спросила она.

– Две секунды.

Лицо Шпигель омрачилось.

– Мы привезли тебя сюда не для того, чтобы ты тратил по две секунды на ход, – сказала она, и в голосе ее прорезалась сталь.

Себастьян опустил глаза.

– Себастьян! Это просто смешно. Если ты продолжишь играть таким образом, мне придется снять тебя с турнира, и можешь просто сидеть здесь до конца уик‑энда с опущенной головой! Две секунды – это недостаточно долго, – ее голос немного смягчился. – Послушай, если ты совершил ошибку, в этом нет ничего страшного. Но делать что‑то, даже не подумав ? Вот это уже никуда не годится. Я очень, очень, очень расстроена тем, что вижу такую небрежную и бездумную игру!

|

|

|

А потом буря улеглась так же быстро, как и налетела, и Шпигель вернулась к разбору игры и движению фигур.

– Прекрасно! – сказала она, когда он избежал захвата пешки. – Очень умно, – похвалила она, когда он взял коня противника.

Так они и продолжали, ход за ходом, и Шпигель хвалила хорошие идеи Себастьяна, прося его придумать альтернативы своим менее удачным ходам, и снова и снова напоминая, что он должен двигаться медленно.

– В некоторых отношениях ты играл превосходно, – говорила она ему, – а потом, в одно мгновение, поторопился – и сделал чудовищную глупость. Если ты сумеешь перестать так делать, то будешь играть очень и очень хорошо!

Я познакомился со Шпигель зимой в 2009 году, после того как прочел статью в New York Times об игре ее команды на национальном школьном чемпионате К‑12 в предыдущем декабре.

Эта статья, написанная Диланом Макклейном, ведущим шахматную колонку, указывала, что IS 318 участвовала в федеральной образовательной программе Title I , а это означало, что более 60 процентов учащихся школы росли в семьях с низким доходом. И все же на этом турнире ученики Шпигель победили богатых детей из частных школ и спецшкол.

Я был заинтригован, но, если говорить честно, отнесся к этой информации несколько скептически. Голливудские продюсеры и редакторы журналов любят сказки о бедных детишках, которые наносят поражение учащимся частных школ на шахматных турнирах. Но зачастую, когда внимательнее вглядишься в их триумф, он оказывается вовсе не таким вдохновляющим, каким казался поначалу.

Порой выясняется, что турнир, в котором выиграла команда из бедного района, был не таким уж значительным, или дивизион, в котором она выступала, был предназначен только для учащихся с ограниченными способностями. А еще бывает так, что «дети из бедных семей» оказываются несколько нетипичными детьми из бедных семей: они либо учатся в хорошей школе, куда берут не абы кого, а только сдавших вступительный экзамен, либо являются недавними иммигрантами из Азии или Восточной Европы, а не чернокожими или латинскими детишками из семей с долгой историей бедности и нищеты.

Например, в 2005 году журнал New York опубликовал длинную хвалебную статью о шахматной команде из школы Mott Hall , известной под названием «Черные рыцари Гарлема». Эта «неудержимая горстка 10–12‑летних ребят из Вашингтон‑Хайтс, Инвуда и Гарлема» принимала участие в национальном шахматном турнире в Нэшвиле. Они действительно заняли второе место в своем дивизионе в турнире для шестых классов, что само по себе было прекрасным достижением – но соревновались в секции «ниже 1000»; это означало, что они не играли ни с одним шахматистом, чей шахматный рейтинг превышал 1000 баллов, а это довольно низкий уровень.

Кроме того, чтобы попасть в Mott Hall , учащиеся должны были сдавать вступительный экзамен, так что они изначально опережали общий средний уровень. Плюс к этому в команде, которая номинально состояла из жителей Гарлема, был только один чернокожий игрок; практически все остальные были иммигрантами, родившимися в Косово, или в Польше, или в Мексике, Эквадоре или Китае.

Поэтому, одним январским утром нагрянув в IS 318 , я ожидал встретиться с какой‑нибудь похожей искусственной «звездочкой». Но не тут‑то было! Эта команда разнообразна по этническому составу: здесь есть горстка белых и несколько азиатов, но большинство игроков – темнокожие или латиноамериканцы, а лучшие игроки – афроамериканцы.

Как я понял, очень немногие ребята из команды сталкивались с тем же мучительным множеством лишений и препятствий, что и средний ученик старшей школы Fenger в Роузленде, но при том, что 87 процентов учеников 318‑й подписаны на федеральные обеденные субсидии, школа абсолютно честно попадает в свою категорию – Title I.

IS 318 расположена в Южном Уильямсбурге, рядом с границей района Бедфорд‑Стайвесант (наиболее знаменитым ее выпускником был рэпер Джей‑Зи, который вырос в многоквартирных трущобах Марси, расположенных неподалеку) – и шахматная команда отражала состав учеников школы. Бóльшая часть родителей учащихся принадлежала к бедному рабочему классу, у многих из них была работа, но не было высшего образования.

В течение следующих двух лет я часто возвращался в IS 318 – сидел на занятиях, сопровождал команду на турниры и в шахматные клубы по всему Нью‑Йорку, следил за их успехами в блоге Шпигель – и все это время пытался вычислить, как же они это сделали.

Неприукрашенная реальность состоит в том, что шахматные турниры выигрывают богатые дети – или, точнее, богатые дети и интеллектуальная элита, – которые посещают школы «для избранных», сдавая сложные вступительные экзамены.

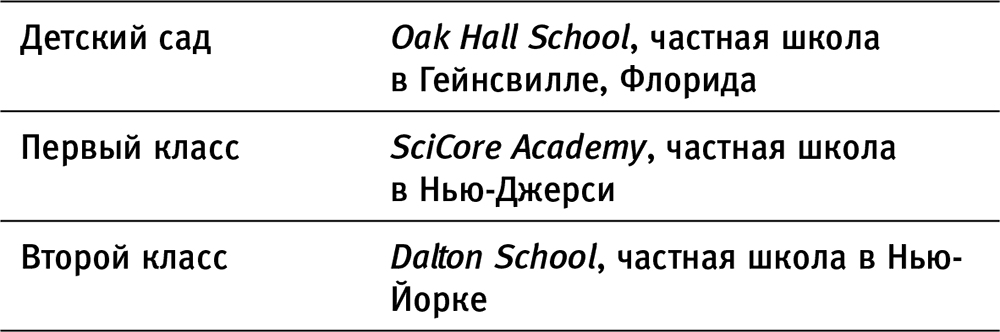

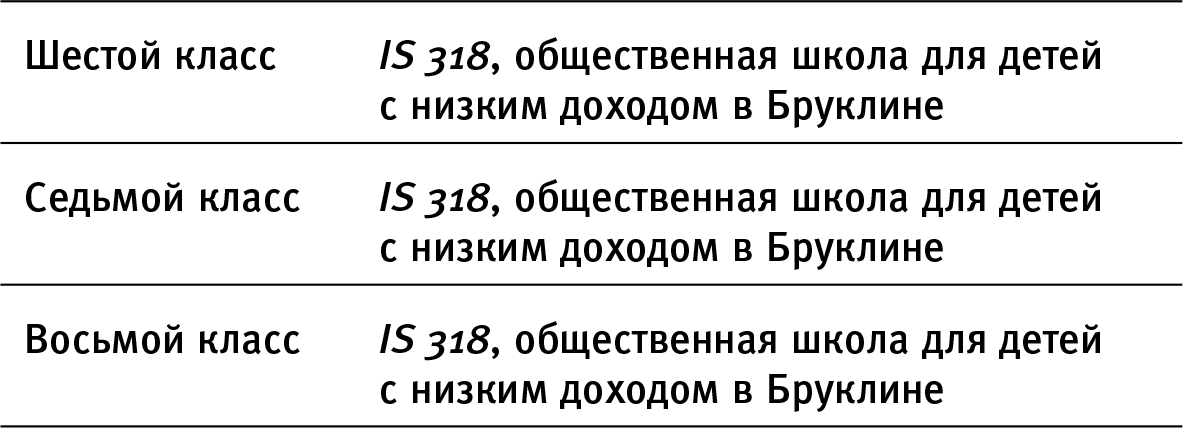

Взгляните на список командных игроков школьного чемпионата 2010 года в Орландо, состоявшегося за несколько месяцев до турнира в Коламбусе, в котором принимал участие Себастьян Гарсиа.

Иными словами, в каждой категории команда‑победительница – за исключением тех случайных «залетных звезд» из школы San Benito – была из частной школы, из селективной школы, из епархиальной школы или из общественной школы, в которую ходили дети инженеров компании Apple .

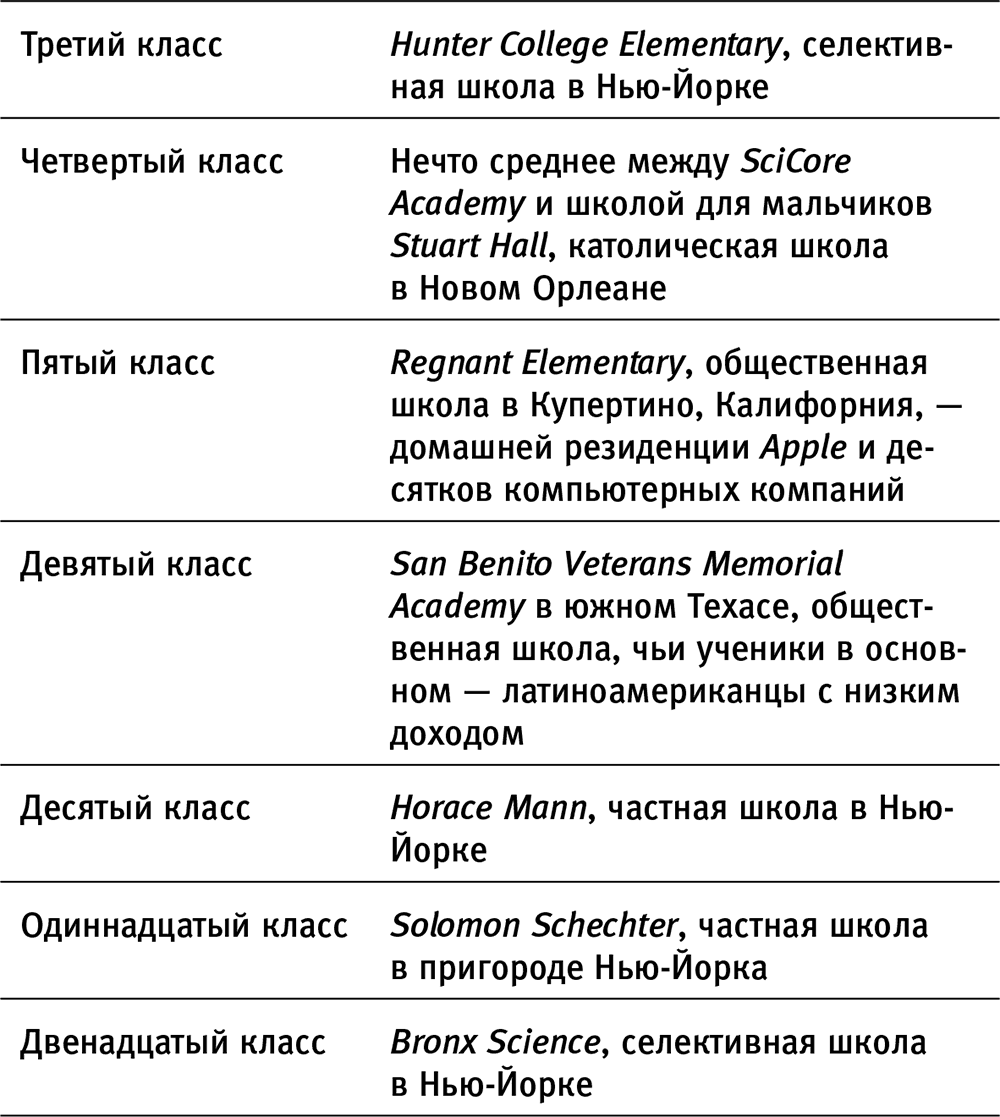

Исключение составили только классы средней школы, где список победителей выглядел так:

Ученики IS 318 выиграли чемпионат не в каком‑то одном классе; они побеждали в категории каждого класса, куда им был открыт доступ.

Перечень школ, которые они переиграли, выглядит как список пожеланий богатых родителей, состоящий из наиболее престижных частных школ страны. И победа в турнире 2010 года не была единственной счастливой случайностью; IS 318 выиграла в категориях всех трех классов и в 2008 году (в 2009‑м – они выиграли в категориях 6 и 7 классов, а в категории 8 классов не дотянули до победы всего пол‑очка).

Короче говоря, вот простая правда, без всяких экивоков или объяснений: шахматная программа в средней школе 318 – лучшая шахматная программа для средних школ в США. На самом деле она почти наверняка является лучшей школьной шахматной программой в стране, даже если рассматривать уровень любого класса.

Репутация этой команды в последние годы росла, и она начала привлекать к себе хороших игроков из начальных классов со всего города, что лишь прибавило ей преимуществ. Но в основном они выигрывают турниры благодаря тому, что Элизабет Шпигель делает то же самое, что делала, сидя в комнате Union B в тот апрельский день – она берет к себе 11‑летних детей, таких как Себастьян Гарсия, которые немного разбираются в шахматах, и превращает их, шаг за шагом, в чемпионов.

К 35‑му ходу игры, которую Себастьян воспроизводил вместе со Шпигель, он полностью избавился от своих начальных ошибок и явно лидировал. Он продвинул своего ферзя далеко в глубь территории противника, взяв под контроль белого короля. Его противник двинул вперед пешку, чтобы блокировать атаку черного ферзя. Себастьян продвинул ферзя еще на две клетки вперед: снова шах. Белый король отступил на одну клетку, прячась от ярости ферзя.

А потом, вместо того чтобы продолжать прессовать белого короля, Себастьян выбрал легкий путь: он взял белую пешку своим ферзем. Он снова упустил сгущавшуюся угрозу: на другой стороне доски ладья его противника взяла слона Себастьяна, и его преимущество снова начало таять.

– Ты взял пешку?! – изумилась Шпигель. – Да ладно! Есть какой‑нибудь ход получше?

Себастьян ничего не сказал.

– Как насчет шаха?

Себастьян уставился на доску.

– Подумай об этом, – предложила Шпигель. – Помни, когда я задаю тебе вопрос, ты не обязан отвечать сразу. Зато ты обязан все сделать правильно.

Внезапно на лице Себастьяна появилась легкая улыбка.

– Я мог бы взять ферзя, – проговорил он.

– Покажи мне, – велела Шпигель, и Себастьян стал делать ход за ходом, демонстрируя, как еще один шах не только спас бы его слона, но и вверг белых в панику, заставив мальчика из Огайо выбирать между потерей ферзя и проигрышем в игре.

– Вот в том‑то и дело, – ровным тоном сказала Шпигель, возвращая фигуры на ту позицию, на которой Себастьян соблазнился легкой пешкой. – Вернись мысленно к этому моменту. Когда ты сделал этот ход, – она взяла белую пешку, как прежде сделал Себастьян, – ты проиграл игру. А если бы ты сделал вот этот ход, – она поставила шах белому королю, – ты бы выиграл игру, – она откинулась назад в кресле, сосредоточив взгляд на Себастьяне.

– Это нормально, если неудача тебя огорчает, – проговорила она. – Так и должно быть. Ты – талантливый игрок, но ты должен притормозить и побольше думать, потому что сейчас у тебя есть… – она бросила взгляд на часы, – четыре часа до следующей игры. Это означает, что у тебя есть четыре часа на размышления о том факте, что тебя победил тот парень, – она постучала пальцем по доске, – и все это случилось из‑за одного момента, когда ты мог бы притормозить, но не стал.

IQ и шахматы

11 мая 1997 года в Эквитабл‑центре в пригороде Манхэттена Гарри Каспаров, который с 1985 года был чемпионом мира по шахматам, сдался всего лишь после 19 ходов в последней игре матча, состоявшего из 6 партий, в котором он играл против Deep Blue , шахматного компьютера, разработанного инженерами IBM.

Это было второе поражение Каспарова в матче: он выиграл одну игру; три другие окончились вничью – это означало, что он проиграл весь матч и, что еще важнее, лишился своего неофициального титула «лучшего шахматного мозга на всей планете», по словам репортера New York Times , присутствовавшего при этом событии.

В шахматном мире и за его пределами разыгрались грандиозные споры о том, что означает поражение Каспарова. (За несколько дней до матча журнал Newsweek опубликовал большую статью, на обложке красовалось название, которое дал журнал этому матчу – «Последний оплот человеческого мозга».)

На мрачной послематчевой конференции Каспаров сказал, что он стыдится своего проигрыша и озадачен необыкновенными способностями Deep Blue . «Я – всего лишь человек, – вздохнул он. – Когда я вижу перед собой что‑то, намного превосходящее мое понимание, я начинаю бояться».

Для многих людей триумф Deep Blue символизировал не только вызов человеческому мастерству в шахматах, но и экзистенциальную угрозу уникальному интеллекту нашего биологического вида. Это как если бы школа дельфинов сочинила великолепную симфонию.

Действительно, умение играть в шахматы довольно долго считалось символом гибкости мозга: чем ты интеллектуальнее, тем лучше играешь в шахматы, и наоборот. В своей вышедшей в 1997 году книге «Гений в шахматах» британский гроссмейстер Джонатан Левитт вывел точное математическое соотношение между IQ и шахматными талантами, назвав его равенством Левитта:

Elo ~ (10 x IQ) + 1000

Сочетание Еlo обозначает турнирный рейтинг игрока – и в своем равенстве, объяснял Левитт, он имел в виду самый высокий рейтинг, которого игрок может достигнуть «после многих лет участия в турнирах и изучения шахмат». (Забавная закорючка после слова Elo означает приблизительное равенство.) Так что если у вас среднестатистический IQ, равный 100, то, по вычислениям Левитта, высший рейтинг, на который вы когда‑либо можете надеяться, будет равен 2000. IQ, равный 120, может потенциально добыть вам 2200 очков. И так далее.

Шахматные гроссмейстеры обычно имеют рейтинг от 2500 и выше; в соответствии с формулой Левитта это означает, что каждый из них обладает IQ как минимум в 150 баллов, что считается уровнем гениальности.

Но не все принимают предпосылку о том, что шахматные таланты тесно и непосредственно связаны с чистым IQ. Джонатан Роусон, молодой шотландский гроссмейстер, который написал несколько провокационных книг о шахматах, называет равенство Левитта «совершенно неверным».

Роусон говорит, что наиболее важные таланты в шахматах вообще не имеют отношения к интеллекту; это таланты психологические и эмоциональные .

«Большинство ведущих академических трактатов по шахматам упускают из виду то, что является важнейшими составляющими мышления и чувствования шахматного игрока, – писал Роусон в своей книге «Семь смертных шахматных грехов» (The Seven Deadly Chess Sins ). – Их вина в том, что они воспринимают шахматы как почти исключительно когнитивное занятие, где выбор ходов и понимание позиций опирается только на основу ментальных паттернов и умозаключений».

Две наиболее важные управляющие функции – это когнитивная гибкость и когнитивный самоконтроль. Оба эти навыка занимают центральное место в той подготовке, которую Шпигель дает своим ученикам.

В реальности же, писал он, если вы хотите стать великим шахматистом или пусть даже просто хорошим, «ваша способность распознавать свои эмоции и находить применение им до последней капли так же важна, как и способ вашего мышления».

В ходе шахматных занятий в IS 318 и в послеигровых инструктажах учащихся во время турниров Элизабет Шпигель часто передает своим питомцам специфическое шахматное знание: как заметить разницу между славянской и полуславянской защитой; как определить сравнительную ценность слона, передвигающегося по белым полям, и слона, передвигающегося по черным.

Но бóльшую часть времени (и это поразило меня, пока я наблюдал за ее работой) то, что она делала, было намного проще – и одновременно намного сложнее: она учила своих учеников новому способу мышления . Ее методология тесно связана с метакогнитивными стратегиями, которые изучал Мартин Селигман и преподавала Анджела Дакворт. А мне ее система показалась неразрывно связанной еще и с исследованиями, которые проводят неврологи в области управляющих функций – тех ментальных способностей высшего порядка, которые сравнивают с контрольным центром авиадиспетчеров в мозгу.

Две наиболее важные управляющие функции – это когнитивная гибкость и когнитивный самоконтроль. Когнитивная гибкость – это способность видеть альтернативные решения задач, думать «за пределами ящика», вести переговоры в незнакомых ситуациях. Когнитивный самоконтроль – это способность подавить инстинктивную или привычную реакцию и заменить ее более эффективной, но менее очевидной.

Оба эти навыка занимают центральное место в той подготовке, которую Шпигель дает своим ученикам. Чтобы побеждать в шахматах, говорит она, необходима высокоразвитая способность видеть новые и отличные от прежних идеи. «Какой особенно творческий, ведущий к выигрышу ход вы просмотрели? Какой потенциально гибельный ход своего противника вы слепо игнорируете?»

Она также учит своих подопечных сопротивляться искушению сделать напрашивающийся привлекательный ход, поскольку такой тип ходов (как выяснил Себастьян Гарсия) часто ведет к возникающим далее проблемам.

– Обучать шахматам – значит, обучать тем привычкам, которые связаны с мышлением, – объясняла мне Шпигель, когда я присутствовал на ее занятиях. – К примеру, как понимать свои ошибки и как научиться лучше осознавать свои мыслительные процессы.

До того как стать учительницей шахмат в IS 318 , Шпигель преподавала восьмым классам английский язык, и в этом качестве, как она сама говорит, была полной катастрофой. Она преподавала основы сочинения так же, как анализировала шахматную игру Себастьяна: когда студенты сдавали ей письменные работы, она проходила по каждой работе, предложение за предложением, с каждым студентом, задавая вопросы: «Ну, ты уверен, что это наилучший способ сказать то, что ты хочешь сказать»?

– Они смотрели на меня, как на безумную, – говорила она мне. – Я сочиняла им длинные письма по поводу того, что писали они. У меня уходил целый вечер на разбор шести или семи работ.

Пусть преподавательский стиль Шпигель не слишком подходил для занятий английским языком, зато ее опыт преподавания английского помог ей лучше понять то, что она хотела делать в классе шахмат.

Вместо того чтобы следовать шахматной программе, расписанной на весь год вперед, она решила, что будет составлять свой учебный календарь «на ходу», планируя уроки исключительно на основе того, что ее ученики уже знали, и, еще важнее, того, что они не знали.

К примеру, она как‑то взяла своих учеников на шахматный турнир – и заметила, что многие из них «подвешивают» фигуры (это означает, что они оставляли свои фигуры незащищенными, делая из них легкие мишени). В следующий понедельник она посвятила урок тому, как не «подвешивать» фигуры, реконструируя проигранные игры на зеленых учебных досках, висящих на крюках перед всем классом. Снова и снова она разбирала игры своих учеников, и индивидуально, и целым классом, досконально анализируя, где игрок пошел неправильно, где он мог пойти по‑другому, что могло бы случиться, если бы он сделал лучший ход, и прокручивая все эти вероятные сценарии на несколько ходов вперед, прежде чем вернуться к моменту ошибки.

Хотя со стороны может показаться, что такой подход весьма разумен, в действительности это совершенно необычный способ преподавания или изучения шахмат.

– Тщательное фокусирование на том, что у тебя не получается, создает дискомфорт, – рассказывала мне Шпигель. – Так что обычно люди учатся играть в шахматы, читая книги о них. Книги эти могут быть забавными, часто интеллектуально развлекательными, но прочитанное не превращается в навык. Если хочешь по‑настоящему достичь чего‑то в шахматах, необходимо анализировать свои игры и выяснять, что и где ты сделал не так.

В идеале это немного похоже на то, что люди получают от психотерапии, говорит Шпигель. Вы разбираете уже совершенные вами ошибки – или те ошибки, которые продолжаете повторять, – и пытаетесь добраться до причин, по которым вы их делаете. И точно так же, как лучшие психотерапевты, Шпигель старается провести своих учеников по узкой и трудной тропе: заставить их принимать ответственность за свои ошибки и учиться на них, не зацикливаясь на этих ошибках и не предаваясь самобичеванию .

Проигрыш – это что‑то такое, что ты делаешь, а не то, чем ты являешься.

– У детей очень редко имеется жизненный опыт проигрыша в ситуации, где все зависит исключительно от них, – рассказывала она. – Но когда они проигрывают шахматную игру, они знают, что в этом некого винить, кроме себя. У них было все, чтобы выиграть, – а они проиграли. Если это случается с тобой один раз, то обычно находишь какую‑то отговорку или просто больше об этом не думаешь. Когда же это становится частью твоей жизни, когда это происходит с тобой каждый уик‑энд, то приходится найти способ отделить себя от своих ошибок или своих проигрышей. Я пытаюсь дать своим ученикам понять, что проигрыш – это что‑то такое, что ты делаешь, а не то, чем ты являешься.

Шахматная лихорадка

Конечно, легко говорить детям, что они должны смотреть на свои проигрыши из отдаленной перспективы и не терять ни грамма уверенности, несмотря на неудачи. Куда труднее, если проигравший – это ты и есть.

Шпигель и сама играет в шахматы на очень высоком уровне. Несмотря на то что ее рейтинг несколько снизился за последние пару лет, поскольку она посвящала бóльшую часть своего времени преподаванию, она по‑прежнему входит в тридцатку лучших женщин‑шахматисток США.

Но, как и все прекрасные шахматисты, она часто проигрывает, и когда это случается, она нередко обращается к своему блогу – популярному, хотя и не официальному источнику новостей и мнений в шахматном мире – и прилюдно распинает себя на виду у всех. «Я такая глупая, отсталая, отвратительная безмозглая девчонка! – писала она в 2007 году, после того как проиграла партию мастеру спорта из России. – Неужели я действительно не способна просчитать простейшие ходы? Официально заявляю: я себя ненавижу».

Отец Шпигель научил ее основам простейших шахматных ходов, когда ей было всего 4 года, но в шахматных соревнованиях она не принимала участия, пока не доросла до шестого класса. Тогда она записалась во внеклассную шахматную программу в своей школе в Рейли, штат Северная Каролина.

Она наслаждалась учебой – не только самими шахматами, в которых проявила себя превосходно, но также незнакомым ощущением «своей среди своих», которое давали ей шахматы. Будучи социально неприспособленным ребенком до вступления в шахматный клуб, она внезапно нашла для себя место, в которое идеально вписалась.

– Какое это было счастье и облегчение! – рассказывала она мне. – Другие дети хорошо обращались со мной, потому что я хорошо играла. Взрослые разговаривали со мной так, как будто мое мнение действительно что‑то значило. Впервые в жизни я почувствовала, что жизнь становится лучше.

Ее шахматный рейтинг быстро поднялся выше уровня учителя, который вел шахматную программу, и она, к своему изумлению, обнаружила, что ей не нужна его помощь, чтобы продолжать совершенствоваться; она просто могла заниматься шахматами самостоятельно. А если она способна самостоятельно учиться шахматам, пришло ей в голову, значит, она может самостоятельно обучить себя и математике, и вообще чему угодно.

Ее способность осваивать новые области знания самостоятельно – навык, который она получила исключительно благодаря шахматам – помогла ей пройти через все годы, по ее выражению, «ужасной американской средней школы» и обучения в колледжах (сперва университет Дьюка, а затем Колумбийский), где она вначале специализировалась в математике, а потом, спустя пару лет, переключилась на английскую литературу.

Получив диплом, Шпигель осталась в Нью‑Йорке и записалась в качестве учителя в некоммерческую организацию, которая называлась «Шахматы в школах» (Chess‑in‑the‑Schoools ), с 1986 года организовывавшую для шахматных специалистов, подобных Шпигель, несколько часов шахматных занятий в неделю в общественных школах города для детей с низким доходом.

В течение нескольких лет Шпигель курсировала между четырьмя школами, преподавая один день здесь, другой там, но больше всего ей нравилось в IS 318 . Наконец, в 2006 году директор этой школы принял ее на работу на полную ставку учителя шахмат и тренера школьной выездной шахматной команды.

Летом 2005 года, после нескольких лет игры в шахматы «в полпинка», она, повинуясь внезапному наитию, записалась на высокоуровневый открытый шахматный турнир в Финиксе. И, к ее собственному удивлению, справилась с ним очень хорошо, набрав больше очков, чем любая другая женщина на турнире. Это означало, что она автоматически получила квалификацию на национальный чемпионат США в будущем году.

Эта задача была ей не по плечу, и она это понимала: 64 шахматиста, мужчины и женщины, были квалифицированы для этого турнира, это были лучшие шахматисты страны, и ее рейтинг был одним из самых низких. Шпигель с головой ушла в шахматы, занимаясь по 3 часа в день или больше, 5 дней в неделю, порой проводя бессонные ночи над каким‑нибудь дебютом или часами играя онлайн на веб‑сайте шахматного клуба в Интернете.

Она достаточно усовершенствовала свою игру, чтобы неплохо выступить на турнире – не войдя в десятку, но все же довольно хорошо, – и после этого продолжала играть с таким же рвением. Точно так же, как и в средней школе, шахматы подчинили себе ее жизнь. Она играла дни и ночи напролет. Она потеряла контакт с друзьями, которые не играли в шахматы, постепенно начали сами собой отпадать другие обязательства и связи. Момент игры в шахматы, как она писала в своем блоге, стал «практически единственным временем, когда я что‑то ощущаю. Все остальное время, за малым исключением, я едва ли не полностью бесчувственна».

Шпигель все больше и больше отчуждалась от мира за пределами шахмат. У нее была природная склонность и к меланхолии, и к определенной эксцентричности, и ее возрастающая социальная изоляция позволила эти чертам расцвести.

Однажды в своем блоге она откровенно объявила своим читателям, что в предыдущую пятницу была на свидании. «В какой‑то момент, – писала она, – он обнял меня, и я подумала: «Ого, я больше вообще не имею никакого физического контакта с человеческими существами!» Однако в конечном счете я горжусь собой, поскольку не сказала об этом своему спутнику, несмотря на тот факт, что довольно долго об этом думала. До меня вовремя дошло, что такого рода вещи на свидании не говорят».

Потом во время рождественских каникул 2010 года Шпигель предприняла импульсивное романтическое путешествие на Карибские острова с учителем живописи из IS 318 , высоким, красивым мужчиной по имени Джонатан, со средиземноморскими чертами лица и длинными темными волосами, которым она издалека любовалась в учительской, но считала не принадлежащим «к своей лиге». К тому времени, как они вернулись домой после недели, проведенной на Багамах, они были по уши влюблены друг в друга. 4 месяца спустя они съехались, а к осени 2010 года объявили о помолвке.

Джонатан совсем не играл в шахматы, и, начав проводить с ним больше времени, Шпигель обнаружила, что ее шахматная лихорадка стала стихать. Не то чтобы она совершенно забросила шахматы – она по прежнему преподавала их в школе и тренировала своих учеников по субботам на школьных турнирах, – но теперь ее свободное время было посвящено велосипедным поездкам, хорошей кухне, прогулкам по городу и разговорам о будущем, а не игре в шахматы онлайн.

Мне, человеку, не играющему в шахматы, это казалось положительным изменением. Я полагал, что постоянная игра в шахматы не делала Шпигель особенно счастливой, а вот общение с Джонатаном – делало.

Однако, с ее точки зрения, сравнительный анализ преимуществ был не настолько прост. Ее официальный шахматный рейтинг достиг было 2170, но после того как Шпигель начала встречаться с Джонатаном, он опустился ниже 2100. Она часто заговаривала о своем желании снова всерьез заняться шахматами, играть больше, поднять свой рейтинг. Умом она понимала, что стала счастливее, чем тогда, когда играла в шахматы постоянно, но все же она скучала по этим несчастливым, одержимым дням.

Дозированная неприятность

Работа Шпигель была, по сути, сложным актом поддержания равновесия. Она хотела помочь своим ученикам выстроить уверенность в себе, заставить их поверить в собственную способность одолевать более сильных соперников и брать себя в руки в невероятно сложной игре. Но особенности ее работы – и особенности ее личности – означали, что бóльшую часть времени она говорила своим ученикам, что и где они сделали неправильно. На самом деле, таков сюжет любого послеигрового шахматного анализа: ты думал, что здесь тебя посетила хорошая идея, но ты был не прав.

– Я постоянно с этим борюсь, – рассказывала она мне однажды, когда я сидел у нее на уроке. – Каждый день. Этот пункт лидирует в моем списке тревог как педагога. Я чувствую, что очень скверно веду себя с детьми. Порой меня это убивает, я прихожу домой, проигрываю про себя все, что сказала каждому ребенку, и думаю: «Что же я делаю? Я же врежу детям!»

После национального турнира 2010 года среди девочек (который IS 318 выиграла) Шпигель писала в своем блоге:

«Первые полтора дня прошли очень скверно. Я то и дело выходила из себя, разбирая каждую игру, и постоянно была ужасной сукой: говорила вещи типа «это совершенно неприемлемо!!!» одиннадцатилетним девчонкам – за то, что они «подвешивали» фигуры или не обдумывали ход. Я говорила детям удивительные гадости, в том числе: «Ты же умеешь считать до двух, правда? Тогда ты должна была это увидеть!» и «Если ты не будешь обращать на игру больше внимания, то тебе лучше бросить шахматы, потому что ты только зря тратишь наше общее время».

К концу третьего раунда я начала казаться себе сумасшедшей, рассыпающей оскорбления направо и налево, и была уже готова сдаться и нацепить на лицо маску притворной приятности. Но потом, в четвертом раунде, все мои девочки играли партии больше чем по часу – и начали играть хорошо.

И я по‑настоящему убеждена, что именно поэтому мы выигрываем на девчачьих чемпионатах практически каждый год: большинство людей не станет говорить девочкам‑подросткам (особенно когда они все вместе), что они ленивы и что качество их работы неприемлемо. А иногда детям необходимо слышать это, иначе у них не будет поводов расти над собой».

Шпигель часто бросала вызов моему стереотипному представлению о том, как хороший учитель, особенно хороший учитель в бедном районе, должен взаимодействовать со своими учениками. Признáюсь, до встречи с ней у меня сформировался некий образ идеального учителя шахмат из бедного района, очень похожий на персонажа, которого сыграл Тед Дэнсон в «Рыцарях Южного Бронкса», вдохновляющем фильме, снятом в 2005 году.

Герой Дэнсона ведет неуправляемую банду детишек из гетто к победе над вышколенными учащимися из частной школы, раздавая направо и налево медвежьи объятия, мотивационные речи и сопровождая все это жизненными уроками. Шпигель не такова. Она никого не обнимает. Она явно предана своим ученикам и глубоко неравнодушна к ним, но когда ученик расстраивается после проигрыша, Шпигель не станет подходить к нему и утешать.

У Джона Гэлвина, заместителя директора IS 318 , который часто ездит на турниры в качестве помощника Шпигель, лучше получаются такого рода вещи, говорит она; у него больше развит «эмоциональный интеллект».

– У меня определенно сложились теплые отношения со многими детьми, – говорила мне Шпигель во время одного турнира. – Но я считаю, что моя работа как учителя состоит в том, чтобы быть скорее зеркалом, говорить о том, что они делают на шахматной доске, и помогать им думать об этом. Это большой подарок ребенку. Они вкладывают в свое дело огромное количество труда, и ты разбираешь это вместе с ними, не снисходя до их уровня. С детьми такое случается не часто, и, судя по моему опыту, это им по‑настоящему нужно . Но при этом я не купаю их в любви и не нянчу. Я не такого рода человек.

В подростковом возрасте детям необходимо, чтобы кто‑то воспринимал их всерьез, верил в их способности и бросал им вызов, подталкивая к самосовершенствованию.

Исследователи, включая Майкла Мини и Клэнси Блэра, продемонстрировали, что для того, чтобы младенцы развивали в себе такие качества, как настойчивость и сосредоточенность, им нужен высокий уровень теплоты и поддержки со стороны тех, кто о них заботится. Однако успех Шпигель заставляет предположить, что когда дети достигают раннего подросткового возраста, наиболее эффективно их мотивирует вовсе не стиль заботы «вылизывания и ухода», но совсем иной вид внимания. Возможно, то, что заставляет учащихся средней школы концентрироваться и заниматься так же маниакально, как шахматисты Шпигель, – это неожиданный опыт, когда кто‑то воспринимает их всерьез, верит в их способности и бросает им вызов , подталкивая к самосовершенствованию.

В те месяцы, когда я наиболее активно писал репортажи о IS 318 , наблюдая за подготовкой команды к турниру в Коламбусе, я также проводил много времени в KIPP Infinity , следя за разработкой табеля характера. И поскольку я мотался туда‑сюда на метро между Западным Гарлемом и Южным Уильямсбургом, у меня было полно времени на обдумывание параллелей между методами тренировки учащихся, которые использовала Шпигель в шахматном классе, и тем, как учителя и администраторы KIPP разговаривали со своими учениками о повседневных эмоциональных кризисах или поведенческих недостатках.

Возможно, вы помните, что декан KIPP Том Бранзелл говорил, что считает свой подход своего рода когнитивно‑бихевиоральной психотерапией. Когда его ученики спотыкались, терялись в моменты стресса и эмоционального срыва, он поощрял их выполнять своего рода акт мышления «в рамках большой картины» – обращаться к метакогнитивности, как многие психологи это называют, к процессу, который имеет место в префронтальной коре. То есть притормозить, исследовать свои импульсы и рассмотреть более продуктивные решения стоящих перед ними проблем, скажем, вместо того чтобы вопить на учителя или вымещать злость на другом ребенке на игровой площадке.

В своих послеигровых шахматных анализах Элизабет Шпигель просто разработала более формализованный способ делать то же самое. Как и учеников KIPP , учащихся IS 318 поощряли более глубоко вглядываться в собственные ошибки, выяснять, почему они их совершили, и хорошенько продумывать, как можно было сделать все по‑другому. И как ни называй этот подход – когнитивной терапией или просто хорошим педагогическим подходом, – похоже, он дает замечательный результат в жизни учащихся средней школы.

Однако этот метод сравнительно редок в современных американских школах. Если вы полагаете, что ваша педагогическая миссия или работа учителя ограничивается простой передачей информации, тогда вроде бы нет необходимости склонять учеников к такого рода пристальному самоанализу. Но если вы пытаетесь помочь им изменить свой характер, тогда простой передачи информации недостаточно.

И хотя Шпигель не использует слово «характер», описывая то, что она преподает, существует достаточно обширная «область наложения» между сильными сторонами характера, на которые делают упор Дэвид Левин и Доминик Рэндольф, и теми навыками, которые старается развить Шпигель в своих учениках. Каждый день, в классе и на турнирах, я видел, как Шпигель пытается научить своих подопечных выдержке, любознательности, самоконтролю и оптимизму.

Пару раз я даже видел, как она использует свои аналитические методы, чтобы развивать в детях социальный интеллект.

Однажды в сентябре я отправился вместе со Шпигель и командой IS 318 на большой выездной шахматный турнир в Центральном парке, который проводило общество «Шахматы в школах». Это был жаркий день, и пока я сидел вместе со Шпигель на каменных ступенях, ведущих к фонтану Бетезда, к нам подошел один из учеников. Расстроенный, он желал поговорить со Шпигель.

Это был Эй‑Джей, ученик седьмого класса, темнокожий, с короткой стрижкой, в больших толстых очках в стиле Элвиса Костелло. Эй‑Джей, как я знал, испытывал трудности в ситуациях общения, часто не понимая, как реагировать на шутки и каверзы сверстников, нередко неверно интерпретируя то, что происходило вокруг него. В тот день он поведал свою историю взволнованно и сбивчиво: другой мальчик из IS 318 , недавний выпускник школы по имени Рон, угрожал дать Эй‑Джею пощечину, и Эй‑Джей хотел, чтобы Шпигель что‑то в связи с этим предприняла.

– Почему он хотел дать тебе пощечину? – спросила Шпигель.

Эй‑Джей, запинаясь, объяснил, что он принес свой футбольный мяч в парк, и между матчами он и некоторые другие мальчики решили его погонять. Потом Эй‑Джею стало жарко, он хотел пойти напиться и решил, что нужно забрать футбольный мяч с собой. Когда он подхватил его и направился к фонтанчику, ему показалось, что он услышал, как один из мальчиков назвал его скотиной. Он обвинил в этом Рона. Рон отрицал это.

– Он говорит: «Не смей так разговаривать со мной», – говорил Эй‑Джей опечаленным голосом. – Он мне сказал: «Я тебе сейчас по зубам съезжу». А я говорю: «Ну, давай, попробуй!» А потом он попытался подойти ко мне и ударить меня, но все остальные его удержали.

Иными словами, это была классическая ссора между мальчиками на пороге отрочества: импульсивная, взбодренная гормонами, крайне моралистическая и несколько бессмысленная.

Но вместо того чтобы принять чью‑то сторону или изрекать успокоительные сентенции о том, что надо ладить с друзьями, Шпигель начала разбирать ситуацию, как шахматную партию.

– Итак, давай‑ка посмотрим, правильно ли я поняла, – сказала Шпигель, заслоняя глаза от солнца и глядя на Эй‑Джея. – Он пытался ударить тебя после того, как ты подначил его это сделать?

– Ага, – несколько неуверенно пробормотал Эй‑Джей.

– Ну, знаешь ли, если Рон ничего такого тебе не говорил, а ты начинаешь обижать его в ответ, тогда он, конечно, расстроится. Это понятно?

Эй‑Джей молча уставился на нее и немного напомнил мне Себастьяна Гарсию, которого отчитывают за потерю слона.

– Мой второй вопрос будет об этом мяче, – продолжала Шпигель. – Ты должен понять, что людям не может понравиться, что ты забираешь с собой свой мяч в тот момент, когда они с ним играют. Как ты думаешь, это было бы нормально, если бы они играли им, пока тебя там нет?

– Нет.

– В таком случае, тебе стоит понять, что если ты не собираешься им доверять, то они, вероятно, не будут вести себя с тобой по‑дружески.

Эй‑Джей явно расстроился.

– Забудем об этом, – пробормотал он и ушел прочь.

Похожий разговор между Эй‑Джеем и Шпигель я наблюдал и несколько месяцев назад. Я сидел в классе Шпигель вместе с ней, разговаривая о шахматах, и Эй‑Джей пришел к ней с жалобой: он как‑то не очень хорошо высказался о матери другого мальчика, и этот другой мальчик его обозвал.

Поначалу я решил, что Эй‑Джей пришел к Шпигель, чтобы наябедничать или добиться мести, чтобы она приструнила этого другого ученика. Но, понаблюдав за разговором в Центральном парке, я понял, что на самом деле он приходит к ней по той же причине, по которой идет к ней за помощью после игры, в которой утратил преимущество или «подвесил» ферзя. Он хотел знать, как перестать совершать глупые ошибки. Он хотел совета, как научиться лучше играть в то, что для Эй‑Джея было невероятно сложной игрой со слишком большим количеством движущихся фигур, – в выживание в средней школе и умение вызвать добрые чувства к себе у других детей.

Юстас и Джеймс

Когда я впервые увидел Элизабет Шпигель в Коламбусе, в день накануне открытия турнира, она выглядела счастливой и хорошо отдохнувшей. На ней была крахмальная белая туника и полосатые брючки, сшитые на заказ; она ела мандарины, пила чай и разбирала напоследок шахматные партии с парой десятков учеников, набившихся в ее гостиничный номер прямо над конференц‑центром, где должен был проходить турнир.

Однако как только начались соревнования, ее аккуратный внешний вид начал «линять», и каждый день волосы у нее становились чуть более растрепанными, а глаза – чуть более стеклянными. Для нее турнир учеников был самым важным соревнованием этого года.

– Я чувствую себя так, будто турниру предстоит вынести суждение о моей работе, – сказала она мне в тот день. – Все, что я делаю весь год, сводится к тому, насколько хорошо мы с ним справимся.

Поэтому она просидела в комнате Union B весь день, запивая беспокойство кофе и заедая его заказанной из кафетерия едой.

IS 318 соревновалась в пяти дивизионах, и два из них, которые Шпигель воспринимала наиболее серьезно, были К‑8 Open и К‑9 Open (слово Open , «открытый», означает, что в этих дивизионах не ограничен верхний предел рейтинга игроков).

Дивизион К‑9 Open включал учащихся до 9‑го класса, но многие тренеры считали его менее состязательным, чем К‑8 Open (в который допускались учащиеся только до 8‑го класса), поскольку в К‑9 соревновалось меньшее количество команд. Шпигель считала, что у ее команды есть неплохие шансы выиграть в обоих дивизионах, хотя пока еще ни одна школа не выигрывала и К‑9, и К‑8 в один и тот же год – тем более, что в IS 318 не было девятых классов.

Одной из причин, по которым команды Шпигель всегда так хорошо выступали на турнирах, было то, что баскетбольные тренеры называют «глубокой скамейкой».

В большинстве частных школ, в которые принимают по результатам экзаменов, всегда найдется горстка очень хороших шахматных игроков, вундеркиндов из обеспеченных семей, которые с раннего детства получали индивидуальную подготовку. В IS 318 такие привилегированные дети не шли, но поскольку шахматы были настолько неотъемлемой частью школьных занятий и школьной культуры, Шпигель вместо этого могла ежегодно привлекать в шахматный клуб десятки новых учеников, детей, которые очень мало знали о шахматах, но были готовы и рады узнать больше.

Она разработала свою программу таким образом, чтобы в полной мере этим воспользоваться, и проведя в школе почти десять лет, выстроила педагогическую систему, которая могла с гарантией превратить два с лишним десятка новичков, пришедших в шахматный клуб в первые недели обучения в 6‑м классе, в созвездие шахматистов с рейтингом 1500, 1600, а у некоторых даже 1800 и 1900 к тому времени, как они оканчивали 8‑й класс.

Рейтинг учеников IS 318 очень редко переваливал за 2000, что означало, что школа редко выигрывала индивидуальные чемпионаты. Но подход Шпигель был идеальной стратегией для командных чемпионатов, где каждый турнир выигрывала школа, чьи четыре лучших игрока вместе зарабатывали наибольшее количество побед. В командном соревновании, знала Шпигель, решающую роль играют не способности твоего лучшего игрока, а способности твоих четырех лучших игроков. А в IS 318 в любой произвольно выбранный день всегда могло найтись около десятка учеников, каждый из которых был способен стать одним из такой четверки.

Но осенью 2009 года в IS 318 поступил Юстас Уильямс, и состав команды начал меняться. Юстас, который жил в Бронксе, был крутым парнем, вдумчивым и жестким, высоким, темнокожим, плотно сбитым. Он говорил тихо и в обществе незнакомых людей мог показаться стеснительным, но по коридорам школы двигался с вальяжной уверенностью: ведь это была одна из немногих средних школ в стране, где то, что парень является шахматным чемпионом, обеспечивало ему уважение, а не насмешки.

Юстас начал играть в шахматы в 3‑м классе, учась в начальной школе 70 в Южном Бронксе, благодаря обществу «Шахматы в школах», и его преподаватели рано распознали в нем многообещающего шахматиста, жадного до учебы и обладающего необыкновенными способностями к концентрации и сосредоточенности.

«Шахматы в школах» платили за его шахматное обучение в частном порядке, и его мать, которая была убеждена, что Юстасу суждено в этой жизни величие, делала все, что было в ее силах, чтобы помочь ему совершенствоваться.

К тому времени как Юстас начал свое обучение в 6 классе IS 318 , его рейтинг уже перевалил за 2000, на сотни очков превышая рейтинг любого из прежних учеников Шпигель, и, в сущности довольно близко подобравшись к собственному рейтингу Шпигель. И хотя Юстас явно был лучшим игроком в 6 классе, вместе с ним в IS 318 поступили и двое других учеников, которые тоже обладали существенным шахматным опытом: Айзек Бараев, сын русских иммигрантов из Квинса, который поступил в 6 класс с рейтингом в 1500, и Джеймс Блэк‑младший, афроамериканский мальчик из Бруклина, из района Бедфорд‑Стайвесант, который ушел из своей местной общественной школы с рейтингом в 1700.

Особенно теплые отношения сложились у Шпигель с Джеймсом Блэком. Она познакомилась с ним, когда он учился еще в начальной школе, и хотя его шахматные способности ныне соперничали с ее способностями, он понимал, что она помогла ему улучшить рейтинг за время пребывания в школе, подняв его от 1700 до более чем 2100; это достаточно существенный скачок.

Джеймс был стройным и красивым парнишкой, со стриженными ёжиком волосами, с надколотым передним зубом, с большими, выразительными глазами. Он был необыкновенно общителен и любил устраивать розыгрыши со своими одноклассниками.

Присутствуя на занятиях Шпигель, я часто видел, как Джеймс сидит на дальнем конце класса, играя одну партию и громко обсуждая другую, которую играли соседи, объясняя другим игрокам, какие ходы им следовало бы сделать, время от времени протягивая руку и делая их самостоятельно.

Как и Юстас, Джеймс научился играть в шахматы в третьем классе, когда преподаватель из «Шахмат в школах» посетил его школу. Дома он тренировался с отцом, который купил Джеймсу шахматную доску, стоило сыну проявить первые признаки интереса к этой игре. Джеймс Блэк‑старший питал горячую привязанность к сыну. Как‑то раз он рассказал мне, что еще до зачатия Джеймса решил, что его первый ребенок, будь то мальчик или девочка, будет носить имя Джеймс Блэк‑младший (или младшая).

Джеймс‑старший вырос в Бронксе и хорошо учился в школе, но бросил колледж спустя два года учебы. Он всегда мечтал поступить на службу в ВМФ США, но когда он окончил школу, ему удалось получить хорошо оплачиваемую работу за прилавком гастронома в D`Agostino , нью‑йоркской сети супермаркетов, и он так и не пошел во флот.

Около 35 лет он влюбился в Тоню Коулс, женщину с тремя детьми, и вместе с их общим ребенком, Джеймсом, они сформировали смешанную семью.

Джеймс‑старший рассказывал мне: он надеялся, что его приемные дети будут подавать хороший пример Джеймсу‑младшему, но этого не случилось. Когда Джеймс был еще маленьким, один из его сводных братьев был обвинен в продаже наркотиков и провел почти 3 года за решеткой; другой все еще находился в тюрьме за убийство, и это преступление отнимет у него 20 лет жизни.

Их проблемы только возросли, когда Джеймс‑старший сосредоточился на собственном сыне и его решимости преуспеть. «Я говорю Джеймсу: твоим братьям мне почти нечего сказать, – рассказывал он мне в начале учебного года. – Зато я многое могу сказать тебе. Моя работа – вести тебя в будущее».

В IS 318 Джеймс был ненадежным учеником. В основном его оценки были хорошие, но на государственных тестах в 6 классе он получил 2 балла из 4 возможных по математике и чтению, что означало, что он отстает от среднего уровня и входит в нижнюю треть по результатам города в целом.

В школе у него была репутация проблемного мальчика, и в 6‑м классе его часто отсылали в кабинет директора за то, что он валял дурака на занятиях или отпускал неприемлемые замечания в адрес одноклассниц.

Однако, несмотря на свои время от времени возникавшие проблемы в школе, он был выдающимся мастером шахмат, занимался до шести часов в день, и его спальня была битком набита книгами по шахматной стратегии.

Клуб Marshall

За полгода до турнира в Коламбусе я провел целый день с Джеймсом, Шпигель и полудюжиной других учеников IS 318 в шахматном клубе Marshall , который занимает два этажа красивого старинного городского особняка на заросшей деревьями улочке в Гринич‑Виллидж. Этот клуб, которые многие шахматисты считают наиболее престижным заведением подобного рода в США, был основан в 1915 году Фрэнком Маршаллом, тогдашним чемпионом по шахматам, и среди его членов насчитывается немало лучших американских шахматистов.

Это здание производит сильное впечатление, особенно на молодых шахматистов: здесь высокие потолки, огромные камины, деревянные столы, отполированные до зеркального блеска, стены увешаны черно‑белыми фотопортретами легендарных игроков, склонившихся над шахматными досками, и пожелтевшими групповыми снимками одетых в смокинги членов клуба на банкетах времен 1930‑х годов.

Когда Элизабет Шпигель ближе к своему 20‑летию переехала в Нью‑Йорк, переведясь из Дьюка в Колумбийский университет, клуб Marshall стал для нее местом, где она подолгу проводила время, играя на турнирах по уик‑эндам и погружаясь в здешнюю атмосферу.

Сегодня Marshall выделяет IS 318 по три бесплатных членских места в год, и примерно раз в месяц Шпигель берет с собой небольшую группу учащихся, чтобы они здесь играли. Это совершенно иного рода шахматный опыт, чем тот, к которому они привыкли.

Регулярные школьные турниры по выходным в Нью‑Йорке довольно хаотичны, сотни игроков и родителей набиваются в одну общественную школу, мамы шахматистов подают на обед запеченные зити (род пасты). Игры длятся всего по часу, и шахматисты из IS 318 обычно побеждают или, по крайней мере, проявляют себя достаточно хорошо.

Однако когда учащиеся приходят в Marshall, они, как правило, играют партии, которые длятся по четыре часа, против соперников, чьи рейтинги намного превосходят их собственные. Это весьма нервная ситуация для учеников, но Шпигель напоминает им, что наилучший способ улучшить свою шахматную игру – играть против лучших из лучших, даже если они камня на камне от тебя не оставят.

Однажды осенью я наблюдал, как Джеймс играл в Marshall с Юрием Лапшуном, международным мастером, украинцем по национальности, который был (и является) одним из 30 или 40 лучших шахматистов США.

В 2000‑м и 2001 годах Лапшун был клубным чемпионом Marshall , и на гигантской деревянной панели на стене, где перечислены все клубные чемпионы с 1917 года, его имя выгравировано сразу на двух бронзовых табличках подряд. В шахматных партиях, в особенности в клубе Marshall , часто сходятся совершенно непохожие партнеры: мрачная девочка‑подросток в «готическом прикиде» – против бородатого, очкастого «ботаника»‑математика; стареющий, облаченный в твид оригинал из Гринич‑Виллидж – против миниатюрного парнишки‑китайца; но пара Блэк‑Лапшун была одной из самых странных.

Лапшун, который приближался в то время к 40 годам, был не только в три раза старше Джеймса, но и по меньшей мере на сотню фунтов тяжелее. Большую часть 4‑часовой партии Лапшун провел, хмурясь и глядя на доску, откинувшись назад в своем кресле и поглаживая густые, в стиле советского ретро усы, складывая крупные мясистые руки поверх объемного живота.

Джеймс сидел, наклонившись вперед, опершись подбородком на ладони; казалось, он вот‑вот исчезнет внутри своей большой не по росту серой толстовки и мешковатых джинсов. Он периодически окидывал взглядом комнату, а затем возвращался к доске, взмахивая длинными, темными ресницами. Джеймсу вообще трудно сидеть спокойно, и во время партий он часто вскакивает и ходит по комнате, заглядывая на чужие доски, к немалому раздражению его учителей и тренеров.

В какой‑то момент партии с Лапшуном Джеймс прошагал до самого второго этажа, где сидели и беседовали мы со Шпигель. Она прикрикнула на него и велела вернуться к столу, пригрозив, что если он не будет сидеть на месте до конца игры, она позвонит его отцу.

В тот день рейтинг Лапшуна составлял 2546 баллов, а рейтинг Джеймса – 2068. Джеймс во всех отношениях не был ровней своему сопернику… за исключением самой шахматной доски. Уже на 6‑м ходу Джеймс удивил Лапшуна хитрой тактикой, а к 30‑му ходу стало ясно – во всяком случае, экспертам и гроссмейстерам, наблюдавшим за игрой, – что Джеймс находится в лидирующей позиции.

Он выстроил душащую линию защиты в середине доски, отрезая Лапшуну одну возможность хода за другой, запирая его в дискомфортном статичном состоянии, где почти каждый ход, который делал Лапшун, должен был заставить его лишиться фигуры или позиционного преимущества. На 59‑м ходу Лапшун сдался.

После матча на верхнем этаже Джеймс разбирал свою игру со Шпигель, и Лапшун проявил необыкновенную любезность, согласившись проанализировать игру вместе с ними. Время от времени он вставлял свои мрачные, фаталистические наблюдения, которые каким‑то образом еще больше усиливали его тяжелый восточноевропейский акцент: «Это безнадежно, – говорил он, тыкая пальцем в доску. А потом, спустя несколько ходов, удрученно покачал головой: – Ну вот, со мной и покончено».

Джеймс продемонстрировал, ход за ходом, как он блокировал для Лапшуна все возможности спастись от парализующих ловушек, расставленных для него, и Шпигель была весьма впечатлена. Джеймс не просто победил международного мастера; он переигрывал его с самого старта и до самого финиша. Это была, как она сказала ему, «исключительно глубокая шахматная игра».

Благодаря победе над Лапшуном и нескольким последующим сильным играм рейтинг Джеймса взлетел выше 2150 баллов. Его ближайшей целью было достигнуть 2200, это критически важная отметка для шахматистов. Когда твой рейтинг достигает 2200 баллов, ты получаешь сертификат шахматной федерации США как национальный мастер.

Юстас стал национальным мастером в октябре, за месяц до того как Джеймс разгромил Лапшуна. В сущности, Юстас стал самым юным афроамериканцем, получившим статус национального мастера, за всю историю американских шахмат. Какое‑то время было похоже, что Джеймс, который был на 5 месяцев младше Юстаса, побьет рекорд своего приятеля с легкостью. Но потом стало казаться, что рейтинг Джеймса достиг своего потолка; на самом деле, он даже снизился почти до 2100 баллов в январе, а потом еще пару месяцев плясал вокруг этой цифры.

К тому времени как Джеймс сел в автобус, чтобы ехать на апрельский турнир в Коламбусе, он уже потерял надежду побить рекорд Юстаса, и его рейтинг стабилизировался на уровне 2156 баллов.

Мастерство

В Коламбусе Джеймс не разбирал свои партии со Шпигель; вместо этого он анализировал их с Матаном Приллелтенски, 23‑летним амбициозным шахматистом из Майами, который в тот год работал ассистентом тренера в команде IS 318 , одновременно учась в магистратуре по курсу специального образования.

Интерес Приллелтенски к специальному образованию был порожден его собственным диагнозом – синдромом дефицита внимания и гиперактивности – СДВГ, который ему поставили, когда он был ребенком. Он испытывал значительные трудности в начальной и средней школе, будучи неспособен сосредоточиться в классе или на своей домашней работе дольше, чем на несколько минут.

А потом он открыл для себя шахматы. Это был, как он рассказывал мне, первый случай, когда он сумел на чем‑то сфокусироваться. Шахматы, которые требуют многих часов терпеливого изучения, казались малоподходящим занятием для человека, которому диагностировали дефицит внимания, но Приллелтенски сказал, что это комбинация не настолько странная, как кажется.

«Многие люди, у которых есть проблемы с вниманием, жаждут острых ощущений и серьезной стимуляции, – объяснял он. – Им необходимо погружаться в какое‑то всепоглощающее занятие». В сущности, для Приллелтенски шахматы были идеальным противоядием к СДВГ; когда он садился за шахматную доску, его симптомы практически исчезали.

Приллелтенски стал серьезным игроком уже в старших классах школы, достигнув рейтинга в 2000 баллов сразу после своего 18‑летия. В колледже он продолжал играть и даже выиграл пару турниров, но прогрессировал не слишком активно, и к моменту окончания университета в 2010 году его рейтинг застрял в районе 2100. Он хотел улучшить свой результат, но было похоже, что его шахматные усилия ни к чему не ведут.

Потом в январе 2010 года он принял участие в турнире в городе Палатка, штат Флорида; он был уже на пути к победе во всем турнире, когда проиграл важную партию. Поражение сокрушило его, и когда после матча он анализировал эту партию со своим оппонентом, учащимся старшей школы, он осознал, что этот другой парень играл не особенно хорошо – Приллелтенски нанес себе поражение сам. Это было ужасное чувство, говорил он мне позже. Он устал быть шахматным игроком, в котором не было ничего выдающегося.

На пути домой, в Майами, Приллелтенски прочел собрание интервью с гроссмейстерами, где был в том числе и диалог с Джонатаном Роусоном, шотландским гроссмейстером, который писал о важности эмоций и психологии в шахматном успехе.

Комментарии Роусона, казалось, прямо говорили о невзгодах Приллелтенски – а также эхом повторяли теорию Анджелы Дакворт о ключевой разнице между мотивацией и волевым актом. «Когда речь идет об амбициях, – писал Роусон, – важно проводить различие между тем, чтобы «хотеть» что‑то и «выбирать» это». Думайте про себя, что хотите стать чемпионом мира, объяснял Роусон, и вам неизбежно «не хватит пороху», чтобы достаточно упорно ради этого трудиться. Вы не только не станете чемпионом мира, но и получите неприятный опыт неисполнения желанной цели, со всеми сопутствующими разочарованиями и сожалениями. Однако если вы сделаете выбор в пользу того, чтобы стать чемпионом мира (как сделал Каспаров в совсем юном возрасте), тогда вы «обнародуете свой выбор через свое поведение и решимость. Каждый ваш поступок говорит – вот кто я такой».

Вдохновленный этими словами, Приллелтенски в конце января 2010 года принял чуть запоздалое «новогоднее» решение: он преодолеет рубеж в 2200 очков. Он посвятил почти целый год изучению шахмат, исключив все остальное (кроме своей все понимающей подруги) из своей жизни: никаких вечеринок, никакого Facebook , никаких развлечений и другого спорта, никакого излишнего общения. Только часы и снова часы занятий шахматами. («Вот кто я такой».) И его усилия себя окупили: 10 октября 2010 года его рейтинг впервые достиг отметки в 2200, он стал национальным мастером.

Я познакомился с Приллелтенски вскоре после того, как он достиг своей цели, и что меня поразило, пока я слушал его рассказы, так это то, что он оглядывался назад, на эти монашеские месяцы, не только с гордостью за результат, но и с приятными воспоминаниями о процессе. Я спросил его: что было такого приятного в целом годе полного погружения в шахматы?

– В основном ощущение того, что ты интеллектуально продуктивен, – ответил он. – Мне часто кажется, что на самом деле я не ставлю перед собой трудные задачи, не подталкиваю себя, вроде того как зря растрачиваю свои мозги. У меня никогда не возникает такого чувства, когда я занимаюсь, или играю, или преподаю шахматы.

Меня зацепило использованное Приллелтенски слово: продуктивность. Шпигель выбрала то же самое слово, когда описывала (с некоторой завистью к самой себе) то, что она потеряла, променяв постоянную одержимость шахматами на домашнее блаженство с Джонатаном: «Я скучаю по своей былой продуктивности».

Вот это была для меня загадка! Я вполне могу оценить привлекательность овладения шахматами – точно так же, как могу оценить привлекательность овладения любым другим навыком, в котором я сам недостаточно хорош; например, живописью, игрой на джазовом тромбоне, прыжками с шестом. Но хотя меня с легкостью можно убедить, что шахматы – это достойное и трудное занятие, «продуктивность» была бы последним словом, которое я использовал бы, чтобы описать этот род деятельности. Шахматисты, казалось мне, совершенно буквально ничего не производят.

Так случилось, что именно этот вопрос всплыл в интервью Роусона, которое вдохновило Приллелтенски на его подвиги по достижению рейтинга в 2200 очков. Журналист спросил Роусона, не смущает ли его то, что он растрачивает такую великолепную умственную энергию на старания стать гроссмейстером, «вместо того чтобы заняться чем‑нибудь ценным, например, стать хирургом, оперирующим мозг». Роусон признал: «Вопрос о том, что шахматы – это, в сущности, бесцельная деятельность, настойчиво преследует меня… Я порой думаю, что те тысячи часов, которые я потратил на шахматы, как бы активно они ни развивали меня лично, могли бы найти себе лучшее применение».

Но далее Роусон принялся защищать себя и своих коллег‑шахматистов и строил свою защиту на исключительно эстетической основе: «Шахматы – это креативное и прекрасное занятие, которое позволяет нам ощущать широкий ряд уникальных человеческих характеристик, – писал он. – Эта игра – прославление экзистенциальной свободы, в том смысле, что мы обладаем благословенным даром создавать самих себя благодаря своим действиям. Выбирая игру в шахматы, мы празднуем свободу, ставя ее выше полезности».

На взгляд Роусона, два шахматиста, встречающиеся над шахматной доской, создают уникальное совместное произведение искусства, и чем лучше они играют, тем прекраснее бывает результат.

В вышедшей в 2008 году книге «Гении и аутсайдеры» Малькольм Гладуэлл представил вниманию публики шведского психолога Андерса Эрикссона и его теорию о том, что для настоящего овладения любым навыком требуется 10 000 часов напряженных занятий, будь то игра на скрипке или программирование компьютера.

Отчасти Эрикссон основывал свою теорию на изучении шахматного мастерства. Как он выяснил, не существует прирожденных шахматных чемпионов; невозможно стать гроссмейстером, не посвятив тысячи часов игре и учебе. Лучшие шахматисты начинали заниматься еще в детстве, писал Эрикссон; на самом деле, на всем протяжении истории шахмат возраст, в котором человек, желавший стать шахматным чемпионом, должен был начать заниматься, чтобы достичь истинных высот игры, стабильно снижался.

В XIX веке можно было начать играть в шахматы в 17 лет – и все равно стать гроссмейстером. Однако среди игроков ХХ века ни один из тех, кто начал играть позже 14, гроссмейстером не стал. К концу ХХ века, как выяснил Эрикссон, те, кто становился мастером спорта по шахматам, начинали играть примерно в возрасте 10,5 лет, а типичный гроссмейстер начинал в 7 лет.

Наиболее знаменитое – и скандально известное – исследование, продемонстрировавшее возможность раннего настойчивого обучения и его влияния на успех в шахматах, было проведено Ласло Полгаром, венгерским психологом, который в 1960‑х годах опубликовал книгу, озаглавленную «Как воспитать гения».

В этой книге автор утверждал, что при достаточно упорном труде родители могут превратить любого ребенка в интеллектуального вундеркинда.

Когда Полгар писал эту книгу, он был бездетным холостяком – и таким образом не мог проверить свою теорию лично, но был полон решимости это положение изменить. Он завоевал сердце говорившей по‑венгерски учительницы иностранных языков по имени Клара, которая в то время жила в Украине, но решила переехать в Будапешт, убежденная письмами Полгара, который красочно описывал ей, как они вместе воспитают целое семейство гениев.

А потом, как ни удивительно, они именно это и сделали. У Ласло и Клары родились три девочки, Сьюзен, София и Джудит, и Ласло воспитал и обучил их дома по специальной программе, которая сосредоточивалась почти исключительно на шахматах (хотя девочки также выучили несколько иностранных языков, включая эсперанто).

Каждая из девочек начинала учиться шахматам еще до своего пятого дня рождения, и вскоре все они играли по 8–10 часов каждый день. Старшая, Сьюзен, выиграла свой первый шахматный турнир в возрасте 4 лет. В 15 лет она стала самой высокорейтинговой шахматисткой в мире, а в 1991 году, когда ей исполнился 21 год, она стала первой женщиной‑гроссмейстером.

Ее успех стал впечатляющим доказательством тезиса ее отца о том, что гениями становятся, а не рождаются – а ведь Сьюзан была даже не самой лучшей шахматисткой в семье. Лучшей была Джудит, самая младшая, ставшая гроссмейстером в 15 лет, побив рекорд Бобби Фишера, который до нее был самым юным шахматистом, завоевавшим этот титул.

Общий шахматный рейтинг Джудит достиг своего пика в 2005 году, когда она была восемнадцатой среди лучших шахматистов мира, и составил он 2735 очков; теперь она всемирно признана лучшей шахматисткой, которая когда‑либо рождалась на нашей планете (София тоже была прекрасным игроком; ее наивысший рейтинг составил 2505 очков, и в этот момент она занимала шестую позицию в списке лучших шахматисток мира – достижение, ошеломительное для любого, кроме Полгара).

Если история семьи Полгаров выглядит немного жутковатой, то от истории Гаты Камского вообще пробирает дрожь. Камский, родившийся в Советском Союзе в 1974 году, начал учиться шахматам в возрасте 8 лет под надзором своего отца, вспыльчивого бывшего боксера по имени Рустам (мать Гаты ушла из семьи, когда он был совсем маленьким). К 12 годам Гата Камский побеждал гроссмейстеров; в 1989 году он и его отец бежали в США, и им предоставили квартиру на Брайтон‑Бич и выделили ежегодное денежное содержание в 35 тысяч долларов, которое назначил им президент компании Bear Stearns , убежденный, что судьба Камского – быть чемпионом мира.

В 16 лет Камский стал гроссмейстером; в 17 лет победил на шахматном чемпионате США. Однако, несмотря на все его юношеские достижения, Камский пользовался такой же, если не большей, известностью из‑за обстоятельств своего взросления, которые многие считали драконовскими.

Под пристальной опекой отца Камский занимался шахматами по 14 часов в день в их квартире на Брайтон‑Бич; он никогда не ходил в школу, никогда не смотрел телевизор, не играл ни в какие спортивные игры, не имел друзей. Его отец прославился в шахматном мире своим неистовым темпераментом, он часто орал на Гату из‑за проигрышей и ошибок, бросался мебелью, а во время одного матча, говорят, даже физически угрожал противнику своего сына.

В 1996 году, когда ему было 22 года, Камский совершенно ушел из шахмат. Он женился, окончил Бруклинский колледж, в течение года посещал медицинскую школу, потом защитил диплом бакалавра в юридической школе Лонг‑Айленда, но не смог сдать экзамен на адвоката.

Его история похожа на назидательную басню о том, как слишком ранние тренировки и агрессивное воспитание могут дать нежелательную отдачу.

Однако потом, в 2004 году, Камский вернулся к соревновательным шахматам. Он начал с небольших турниров в клубе Marshall и в течение нескольких лет сумел превзойти свои подростковые достижения, выиграв чемпионат США в 2010 году, 19 лет спустя после того, как впервые завоевал этот титул, а потом повторил свой успех в 2011‑м.

В настоящий момент он является лучшим шахматистом США и десятым в списке лучших шахматистов мира. Эффект этих 10 000 часов (хотя в случае Камского, занимавшегося по 14 часов в день в течение всего своего детства, истинная цифра может составить и 25 000 часов, и даже больше), очевидно, был слишком силен, чтобы его свел на нет даже восьмилетний перерыв.

Поток

Когда Элизабет Шпигель и другие шахматисты говорят о детстве игроков, подобных Камскому и Полгар, их часто обуревают смешанные эмоции. С одной стороны, они признают, что детство, жестко зацикленное на одном‑единственном занятии, никак нельзя признать сбалансированным, если вообще можно считать нормальным. С другой стороны, они не могут удержаться от некоторой зависти: «Вот если бы мой отец заставлял меня играть по 10 часов в день, представьте себе, насколько хорош я был бы сейчас!»

Когда я впервые присутствовал на занятиях Шпигель, она только что вернулась в школу после недели, проведенной в молодежном шахматном лагере высокого уровня, где помогала организаторам и провела 5 дней, анализируя шахматные задачи с лучшими шахматистами страны в возрасте от 9 до 14 лет. Оказалось, что это не так уж весело, рассказывала она.

– Я чувствовала себя такой глупой! – объясняла Элизабет. – Мне было даже неприятно находиться там, потому что эти дети были настолько сообразительнее меня. Мне пришлось просить 9‑летнего малыша объяснять мне шахматную игру!

В какой‑то момент, призналась Шпигель, она даже потихоньку ускользнула в ванную комнату и расплакалась.

Пока я писал эту главу, я держал дешевую шахматную доску на кофейном столике в своем кабинете, чтобы время от времени сверяться с ней, и порой мой сын, Эллингтон, которому в то время было два года, входил в комнату и начинал возиться с шахматными фигурами. В эти моменты я делал перерыв. Я называл ему разнообразные фигуры, и он обнаружил, что ему нравится сшибать их с доски, а затем снова выставлять на нее красивыми узорами.

Логически я понимал, что интерес Эллингтона к шахматам не более необычен или значим, чем интерес к скрепкам для бумаг, лежащим в ящике моего письменного стола. Но временами я ловил себя на мысли: «Хм, он понимает разницу между ладьей и конем, а ведь ему только два года… Может быть, он вундеркинд! Если я начну сейчас показывать ему, как ходят фигуры, и мы начнем заниматься по часу в день, то к тому времени, как ему исполнится три…»

Хотя моя фантазия в стиле Полгаров была соблазнительна, я все же устоял. Я понял, что на самом деле не хочу, чтобы Эллингтон становился шахматным вундеркиндом. Но когда попытался точно определить, почему я так думаю, то обнаружил, что мои мысли не так уж просто объяснить или обосновать. Я просто чувствовал, что если Эллингтон начнет заниматься по 4 часа в день (не говоря уже о 14), то он что‑то в жизни упустит. Но я не уверен, что был прав.

Что лучше: провести свое детство или всю жизнь, понемногу интересуясь многими вещами (к чему склонен я сам) – или всерьез интересоваться какой‑то одной вещью?

Мы со Шпигель часто обсуждали этот вопрос и спорили, и должен признать, что она убедительно говорила о преимуществах преданности одной идее – настолько убедительно, что напомнила мне определение выдержки, данное Анджелой Дакворт: самодисциплина, сопряженная с преданным стремлением к цели.

– Думаю, понимание того, каково это – испытывать к чему‑то настоящую страсть – является для детей освобождающим ощущением, – объясняла мне Шпигель однажды во время турнира. – Они получают впечатляющий опыт, который запомнят навсегда. Думаю, самое худшее, что может случиться с человеком, – это если оглядываешься на свое детство и видишь сплошное мутное пятно отсиживания каторги в классе, скуки, возвращения домой и просмотра телевизора. По крайней мере, когда дети из шахматной команды будут оглядываться на свое прошлое, они смогут вспоминать национальные чемпионаты, или какую‑нибудь прекрасную игру, которую они сыграли, или тот момент, когда их тела наполнялись адреналином, и они старались изо всех сил.

Стороннему наблюдателю может быть трудно понять магическую привлекательность шахматного мастерства. Когда Шпигель пыталась объяснить ее мне, она часто ссылалась на работу Михая Чиксентмихайи, психолога, который сотрудничал с Мартином Селигманом в самые первые дни рождения позитивной психологии.

Чиксентмихайи изучал то, чему он дал название оптимального опыта, – те редкие моменты в человеческом существовании, когда человек чувствует себя свободным от приземленных отвлекающих факторов, когда ощущает, что властен над своей судьбой, полностью вовлечен в каждый момент бытия.

Самое худшее, что может случиться с человеком, – это если оглядываешься на свое детство и видишь сплошное мутное пятно отсиживания каторги в классе, скуки, возвращения домой и просмотра телевизора.

Чиксентмихайи предложил специальное слово для названия этого состояния крайней концентрации: поток. Он писал, что «поточные» моменты чаще всего возникают, «когда тело или разум человека напрягается до самой крайней степени в добровольных попытках достичь чего‑то очень трудного или стóящего».

В своих ранних исследованиях Чиксентмихайи интервьюировал экспертов по шахматам, балетных танцоров и альпинистов, и выяснил, что все три группы описывали «поточные» моменты одинаково, как ощущение исключительного благополучия и контроля . Во время этого пикового состояния, как рассказывал Чиксентмихайи один шахматист, «концентрация подобна дыханию – о ней вообще не думаешь. Над тобой может провалиться крыша, и если она тебя не зацепит, ты этого даже не заметишь».

(В одном исследовании выяснилось, что физиологические изменения у лучших шахматистов во время турниров точно отражают те изменения, которые происходят в организме спортсменов на соревнованиях: сокращение мышц, повышение кровяного давления и скорости дыхания в три раза по сравнению с нормальными уровнями.)

Если человек не достиг определенных высот в чем‑то, он просто не ощущает потока: я, например, никогда не смогу ощутить его за шахматной доской. Но Юстас и Джеймс ощущают его постоянно.

Во время одной беседы я спросил у Шпигель, не казалось ли ей когда‑нибудь, что ее ученики слишком многим жертвуют, чтобы преуспеть в шахматах. Она посмотрела на меня так, будто я сошел с ума.

– В этой вашей идее не хватает одного компонента – того, что игра в шахматы на самом деле вещь удивительная, – сказала она. – Это истинная радость. Это момент, когда ты безмерно счастлив, или в наибольшей степени являешься собой, или чувствуешь себя лучше всего. Человеку стороннему легко говорить об этом в терминах «цены возможности», но я думаю, что Юстас и Джеймс думают о шахматах как о деле, которое они предпочитают всему остальному.

Оптимизм и пессимизм

Психологи давно подозревали, что человеку необходимо нечто большее, чем интеллект, чтобы достичь мастерства в шахматах. Но целое столетие исследователи бились над этой задачей, пытаясь выяснить, какие навыки являются действительно значимыми. Что отличает шахматных чемпионов от обычных игроков, если не чистый IQ?

Первым человеком, который всерьез взялся за этот вопрос, был Альфред Бине, французский психолог, который помогал создавать один из первых в истории тестов на интеллект.

В 1890‑х годах люди в шахматном мире и за его пределами были очарованы странным феноменом игры в шахматы «вслепую», когда гроссмейстеры играли, не видя доски, против многих противников одновременно. Бине стремился понять, какая когнитивная способность стоит за этим необычным навыком.

Он выдвинул гипотезу о том, что мастера игры «вслепую» обладают фотографической памятью. У них непременно должна быть такая способность, думал он, чтобы удерживать в памяти точную визуальную картинку того, что происходит на каждой доске.

Бине начал расспрашивать мастеров игры «вслепую» – и вскоре обнаружил, что его теория в корне неверна. Шахматисты не очень‑то полагались на визуальное восприятие. Вместо этого они запоминали паттерны, рисунки, векторы, даже настроения – то, что Бине описал как «полный событий мир ощущений, образов, ходов, страстей, вечно изменчивую панораму состояний сознания».

Около 50 лет спустя, в 1946 году, голландский психолог по имени Адриан де Грот принял эстафету исследований от Бине и начал тестировать умственные способности ряда шахматных мастеров, и его результаты бросили вызов еще одному устоявшемуся представлению о шахматных навыках.

Всегда считалось, что важнейшим элементом шахматного мастерства является способность к быстрым вычислениям; что лучшие шахматные игроки способны при каждом ходе рассмотреть много возможных результатов – намного больше, чем новички. Но на самом деле, как выяснил де Грот, типичный шахматист с рейтингом в 2500 очков рассматривал примерно то же количество ходов, что и типичный игрок с рейтингом в 2000. А преимущество высокоуровневым игрокам давало то, что избранные ими ходы каким‑то образом оказывались правильными.

Если человек не достиг определенных высот в чем‑то, он просто не ощущает потока.

Опыт воспитывал в них инстинкты, позволяющие интуитивно понять, какие именно потенциальные ходы нужно воспринимать всерьез; они никогда даже не рассматривали менее многообещающие варианты.

Но если лучшие шахматисты не обладают лучшей визуальной памятью, если они не анализируют потенциальные результаты быстрее прочих, что же тогда выделяет их на фоне остальных игроков? Ответ может быть в большей степени связан с их способностью выполнять одну конкретную ментальную задачу, которая так же опирается на психологические сильные стороны, как и на когнитивные способности; эта задача известна под названием фальсификации.

В начале ХХ столетия австрийский философ Карл Поппер писал: природа научной мысли такова, что человек никогда не может по‑настоящему подтвердить научные теории; единственный способ проверить валидность любой конкретной теории – попытаться доказать, что она неверна; и этот процесс он назвал фальсификацией.

Эта идея проложила себе путь в когнитивную науку вместе с наблюдением о том, что большинство людей, в сущности, очень плохо справляется с фальсификацией – и не только в науке, но и в повседневной жизни.