ГЛАВА 4. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 7 страница

Параллельно с изменениями ЭЭГ, обусловленными функциональным созреванием коры больших полушарий, отмечается уменьшение выраженности подкорковых знаков в ЭЭГ (тета - волн, билатеральных пароксизмальных разрядов, усиленных неспецифических ответов). Ослабление подкорковых знаков в ЭЭГ с возрастом можно объяснить усилением тормозных влияний созревающей коры на подкорковые структуры.

Таким образом, выявляются определенные этапы функционального созревания коры и подкорковых структур мозга, специфика их взаимных влияний в различные возрастные периоды.

Нервная ткань состоит из двух разновидностей клеток: нервных (нейронов) и глиальных. Глиальные клетки вплотную прилегают к нейрону, выполняя опорную, питательную, секреторную и защитную функции.

Вся нервная система построена на нервной ткани. Нервная ткань состоит из нервных клеток (нейронов) и связанных с ними анатомически и функционально вспомогательных клеток нейроглии. Нейроны выполняют специфические функции, являясь структурно- функциональной единицей нервной системы. Нейроглия обеспечивает существование и специфические функции нейронов, выполняет опорную, трофическую (питательную), разграничительную и защитную функции.

Нейрон (нейроцит) получает, перерабатывает, проводит и передает информацию, закодированную в виде электрических или химических сигналов {нервных импульсов).

|

|

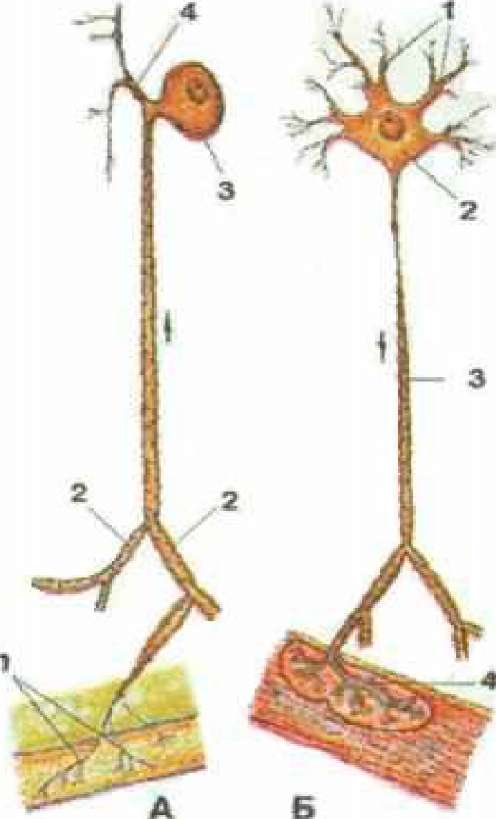

Рисунок 294. Нервные клетки. А — чувствительный нейрон. Б — двигательный нейрон. Стрелки показывают направление следования нервных импульсов. А: 1 - чувствительные нервные окончания; 2 - дендриты; 3 - тело нервной клетки; 4 - аксон. Б: 1 - дендриты; 1 - тело нервной клетки; 3 - аксон; 4 - двигательное нервное окончание (нервно-мышечная бляшка).

Каждый нейрон имеет тело, отростки и их окончания (рис. 294). Снаружи нервная клетка окружена оболочкой (цитолеммой), способной проводить возбуждение, а также обеспечивать обмен веществ между клеткой и окружающей их средой. Тело нервной клетки содержит ядро и окружающую его цитоплазму (перикарион). Цитоплазма нейронов богата органеллами (субклеточными образованиями, выполняющими ту или иную функцию). Диаметр тел нейронов варьирует от 4-5 до 135 мкм. Форма тел нервных клеток тоже различная — от округлой, овоидной до пирамидальной. От тела нервной клетки отходят различной длины тонкие отростки двух типов. Один или несколько древовидно ветвящихся отростков, по которым нервный импульс приносится к телу нейрона, называют дендритом. У большинства клеток их длина составляет около 0,2 мкм. Единственный, обычно длинный отросток, по которому нервный импульс направляется от тела нервной клетки — это аксон, или нейрит.

|

|

|

По количеству отростков нейроны подразделяются на униполярные, би- и мульти- полярные клетки. Униполярные (одноотростчатые) нейроны имеют лишь один отросток. У человека такие нейроны встречаются лишь на ранних стадиях внутриутробного развития. Биполярные (двухотростчатые) нейроны имеют один аксон и один дендрит. Их разновидностью являются псевдоуниполярные (ложноуниполярные) нейроны. Аксон и дендрит этих клеток начинаются от общего выроста тела и в последущем Т-образно делятся. Мультиполяр- ные (многоотросчатые) нейроны имеют один аксон и много дендритов, они составляют большинство в нервной системе человека. Нервные клетки динамически поляризованы, т.е. способны проводить нервный импульс только в одном направлении — от дендритов к аксону.

В зависимости от функции нервные клетки подразделяют на чувствительные, вставочные и эффекторные.

Чувствительные (рецепторные, афферентные) нейроны. Эти нейроны своими окончаниями воспринимают различные виды раздражений. Возникшие в нервных окончаниях (рецепторах) импульсы по дендритам проводятся к телу нейрона, которое находится всегда вне головного и спинного мозга, располагаясь в узлах (ганглиях) периферической нервной системы. Затем по аксону нервный импульс направляется в центральную нервную систему, в спинной или в головной мозг. Поэтому чувствительные нейроны называют также приносящими (афферентными) нервными клетками. Нервные окончания (рецепторы) различаются по своему строению, расположению и функциям. Выделяют экстеро-, интеро- и проприо-рецепторы. Экстерорецепторы воспринимают раздражение из внешней среды. Эти рецепторы находятся в наружных покровах тела (коже, слизистых оболочках), в органах чувств. Интерорецепторы получают раздражение в основном при изменении химического состава внутренней среды организма (хеморецепторы), давления в тканях и органах (барорецепторы). Проприо- рецепторы воспринимают раздражение (натяжение, напряжение) в мышцах, сухожилиях, связках, фасциях и суставных капсулах. В соответствии с функцией выделяют терморецепторы, которые воспринимают изменения температуры, и механорецепторы, улавливающие различные виды механических воздействий (прикосновение к коже, ее сдавление). Ноци- рецепторы воспринимают болевые раздражения.

|

|

|

Вставочные (ассоциативные, кондукторные) нейроны составляют до 97% нервных клеток нервной системы. Эти нейроны находятся, как правило, в пределах центральной нервной системы (головного и спинного мозга). Они передают полученный от чувствительного нейрона импульс эффекторному нейрону.

|

|

|

Эффекторные (выносящие или эфферентные) нейроны проводят нервные импульсы от мозга к рабочему органу — мышцам, железам и другим органам. Тела этих нейронов располагаются в головном и спинном мозге, в симпатических или парасимпатических узлах на периферии.

Нервные волокна представляют собой отростки нервных клеток (дендриты, аксоны), покрытые оболочками (рис. 295). При этом отросток в каждом нервном волокне является осевым цилиндром, а окружающие его нейролеммоциты (шванновские клетки), относящиеся к нейроглии, образуют оболочку волокна — нейролемму. С учетом строения оболочек нервные волокна подразделяют на безмякотные (безмиелиновые) и мякотные (миелиновые).

Безмиелиновые нервные волокна имеются, главным образом, у вегетативных нейронов. Осевой цилиндр как бы прогибает плазматическую мембрану (оболочку) нейролеммоцита, которая смыкается над ним. Сдвоенная над осевым цилиндром мембрана нейролеммоцита получила название мезаксон. Под шванновской клеткой остается узкое пространство (10-15 нм), содержащее тканевую жидкость, участвующую в проведении нервных импульсов. Один нейролеммоцит окутывает несколько (до 5-20) аксонов нервных клеток. Оболочку отростка нервной клетки образуют многие шванновские клетки, располагающиеся последовательно одна за другой.

Миелиновые нервные волокна толстые, они имеют толщину до 20 мкм. Эти волокна образованы довольно толстым аксоном клетки — осевым цилиндром. Вокруг аксона имеется оболочка, состоящая из двух слоев. Внутренний слой, миелиновый, образуется в результате спирального накручивания нейролеммоцита (шванновской клетки) на осевой цилиндр (аксон) нервной клетки. Цитоплазма нейролеммоцита выдавливается из него подобно тому, как это происходит при закручивании периферического конца тюбика с зубной пастой. Таким образом, миелин представляет собой многократно закрученный двойной слой плазматической мембраны (оболочки) нейролеммоцита. Толстая и плотная миелиновая оболочка, богатая жирами, изолирует нервное волокно и предотвращает утечку нервного импульса из аксолеммы (оболочки аксона).

|

|

Рисунок 295. Нервные волокна. А — миелиновое волокно. Б — безмиелиновое волокно. 1 - осевой цилиндр; 2 - миелиновый слой; 3 - мезаксон; 4 - ядро нейролеммоцита (шванновской клетки); 5 - узловой перехват (перехват Ранвье).

Снаружи от миелинового находится тонкий слой, образованный самой цитоплазмой нейролеммоцитов. Дендриты миелиновой оболочки не имеют. Каждый нейролеммоцит (шванновская клетка) окутывает по длине только небольшой участок осевого цилиндра. Поэтому миелиновый слой не сплошной, прерывистый. Через каждые 0,3-1,5 мм имеются так называемые узловые перехваты нервного волокна (перехваты Ранвье), где миелиновый слой отсутствует. В этих местах соседние нейролеммоциты (шванновские клетки) своими концами подходят непосредственно к осевому цилиндру. Перехваты Ранвье способствует быстрому прохождению нервных импульсов по миелиновым нервным волокнам. Нервные импульсы по миелиновым волокнам проводятся как бы прыжками — от перехвата Ранвье к следующему перехвату.

Скорость проведения нервных импульсов по безмиелиновым волокнам составляет 1-2 м/с, а по мякотным (миелиновым) — 5-120 м/с. По мере удаления от тела нейрона скорость проведения импульса уменьшается.

Синапсы. Нейроны нервной системы вступают в контакт друг с другом и образуют цепочки (рис. 296), по которым передается нервный импульс.

Периферический нерв ^ Пучек нервных, еолокон

|

|

| У Оболочка |

| Тепо нейрона |

| Сомашчеекое нервное волокно |

| Вегетативное нервное волокно |

| К NblllJUdN К органам, |

нервным узел

Рисунок 296. Схема передачи нервного импульса.

Периферическая нервная система представлена аксонами нервных клеток (осевыми цилиндрами), которые либо покрыты неврилеммой шванновских клеток (безмякотные волокна), либо между неврилеммой и осевым цилиндром имеется многослойная миэлиновая оболочка (мякотные волокна). Мякотные и безмякотные волокна объединяются в пучки, ограниченные трубчатой соединительно-тканной оболочкой — периневрием. Внутри периневральной трубки каждое нервное волокно окружает рыхлая соединительная ткань (эндоневрий). Пучки волокон, покрытые оболочкой, называют нервами. Часто пучки переходят в более толстые образования — нервные стволы, в которых несколько пучков окружены рыхлой соединительной тканью — эпиневрием.

Нейроны соединяются между собой несколькими способами. Наиболее примитивным и древним является протоплазматический способ, когда отросток одной нервной клетки переходит в отросток другой клетки. Если нервные клетки контактируют между собой немиэлинизированными участками сомы или отростков и появляется возможность электротонического взаимодействия, соединение называют эфаптическим. Третий способ соединения между нейронами, а также нейрона с клетками, не принадлежащими к нервной системе (мышечными, желудочными), — синаптический — наиболее сложный. Он предполагает наличие специального структурного образования — синапса.

Синапсами называют специализированные контакты между клетками, используемые для передачи сигналов. Синапс состоит из окончания пресинаптического нейрона, постсинап- тической структуры и синаптической щели между ними. Пресинаптические терминали аксона расширяются, образуя концевую «пуговку» («бляшку»), окруженную аксолеммой. Ее участок, почти вплотную прилегающий к постсинаптической мембране другой клетки, называется пресинаптической мембраной. В цитоплазме синаптической бляшки много митохондрий и синаптических пузырьков (везикул) диаметром 40-50 нм.

Ширина синаптической щели в химических синапсах — 20-30 нм, а в электрических — 2-4 нм. Синапсы классифицируют по их расположению на поверхности постсинаптического нейрона. Если аксон оканчивается на дендрите другого нейрона, это аксо-дендритный синапс (рис. 297.1.) (часто синаптическая бляшка как бы «надевается» на специальные выступы — дендритные шипики), если же на соме другого нейрона, это аксо-соматический синапс (около половины поверхности сомы и почти вся поверхность дендритов может быть усеяна контактами от других нейронов). Аксон образует иногда синапсы в своей проксимальной части, лишенной миэлина, либо на синаптической бляшке другого нейрона. Такие синапсы являются аксо-аксонными (В, Д). Реже встречаются синапсы между дендритами (дендро- дендритные) (Б) и между дендритными шипиками и телом другого нейрона (дендро-соматические). В окончаниях периферических нервов на мышцах имеются нервно-мышечные (мионевральные) синапсы, на железах — нейросекреторные, а на внутренних органах — органные синапсы. Аксо-васкулярные синапсы наблюдают между нейросекреторными клетками гипоталамуса и стенками капилляров.

Синапсы можно классифицировать, во-первых, по их местоположению и принадлежности соответствующим клеткам (нервно-мышечные, нейро-нейрональные, аксо-соматические, аксо- дендритические и т.д.). Во-вторых, синапсы можно разделить по знаку их действия на возбуждающие и тормозящие. И, наконец, по способу передачи сигналов они разделяются на электрические, в которых сигналы передаются электрическим током, и химические, в которых передатчиком сигнала (трансмиттер) или иначе посредником (медиатор) является то или иное физиологически активное вещество. Существуют и смешанные — электрохимические синапсы. Заметим, что и в том, и в другом синапсе имеются такие компоненты, как пресинаптическая мембрана, постсинаптическая мембрана и разделяющая их синаптическая щель.

В мозге редко встречаются изолированные одиночные синапсы. Обычно несколько синапсов вместе складываются в тот или иной тип групповой синаптической связи. Простейший из таких типов — когда два или несколько синапсов расположены рядом друг с другом и ориенти - рованы в одном направлении; все они бывают аксо-дендритными. Более сложен тип, в котором отросток а образует синапс на отростке б, а отросток б на отростке в. Такая ситуация схематически показана на рис. 297.1.Д. Такие синапсы называют последовательными; их примерами могут служить аксо-аксодендритные и аксо-дендродендритные последовательности.

Еще в одном типе отросток а соединяется с отростком б, а последний — снова с отростком а. Эта ситуация схематически показана на рис. 297.1.Г. Такой синапс принято называть реципрокным. Если два таких синапса расположены рядом, то их называют реципрокной парой. Если же два синапса удалены один от другого, то возникает реципрокное устройство. Наконец,

есть такие типы синаптических соединений, когда тесно сближена целая группа терминалей. Этот тип называют синаптической гломерулой (рис. 297.1 .Е).

|

|

|

|

| Г Р«ципрммь4 С|"Н»Л&Ы |

|

|

Д ПкШ4НТ*flWMt CWlflOU £ СиЮАТ-ижЩ-Г.ПОчЧПГ* [ixcoriwo^itwSjwifH»*]

|

|

|

|

Рисунок 297. Виды синапсов.

Передача информации в синапсе осуществляется специальными химическими веществами- посредниками (медиаторами), выделяемыми из нервных окончаний в синаптическую щель. В нервной системе эти вещества называют нейромедиаторами. Основными нейромедиаторами в вегетативной нервной системе являются ацетилхолин и норадреналин. В состоянии покоя эти медиаторы, вырабатываемые в нервных окончаниях, находятся в особых пузырьках.

Работа этих медиаторов показана на рисунке 298. Условно (так как он занимает считанные доли секунды) весь процесс передачи информации можно разбить на четыре этапа. Как только по пресинаптическому окончанию поступает импульс, на внутренней стороне клеточной мембраны за счет входа ионов натрия происходит образование положительного заряда, и пузырьки с медиатором начинают приближаться к пресинаптической мембране (этап I). На втором этапе осуществляется выход медиатора в синаптическую щель из пузырьков в месте их контакта с пресинаптической мембраной. После выделения из нервных окончаний нейромедиатор проходит синаптическую щель путем диффузии и связывается со своими рецепторами постсинаптической мембраны клетки исполнительного органа или другой нервной клетки (этап III). Активация рецепторов запускает в клетке биохимические процессы, приводящие к изменению ее функционального состояния в соответствии с тем, какой сигнал был получен от афферентных звеньев. На уровне органов это проявляется сокращением или расслаблением гладких мышц (сужением или расширением сосудов, учащением или замедлением и усилением или ослаблением сокращений сердца), выделением секрета и так далее. И, наконец, на четвертом этапе происходит возвращение синапса в состояние покоя либо за счет разрушения медиатора ферментами в синаптической щели, либо благодаря транспорту его обратно в пресинаптическое окончание. Сигналом к прекращению выделения медиатора служит возбуждение им рецепторов пресинаптической мембраны.

|

|

II

| Импульс

|

|

|

| III |

IV

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Пузырек с медиатором |

| /Л |

| Медиатор |

Фврнвнт

Биохимический процесс

|

|

Рисунок 298. Функционирование синапса: I - поступление нервного импульса; II - выделение медиатора в синаптическую щель; III - взаимодействие с рецептором постсинаптической мембраны; IV- «судьба» медиатора в синаптической щели - возвращение синапса в состояние покоя. 1 - обратный захват медиатора; 2 - разрушение медиатора ферментом; 3 - возбуждение пресинаптических рецепторов.

Выше уже сказано, что в вегетативной нервной системе передача информации осуществляется, главным образом, с помощью медиаторов — ацетилхолина и норадреналина. Поэтому пути передачи и синапсы называют холинергическими (медиатор — ацетилхолин) или адренергическими (медиатор — норадреналин). Аналогично этому рецепторы, с которыми связывается ацетилхолин, называют холинорецепторами, а рецепторы норадреналина — адренорецепторами. На адренорецепторы влияет также гормон, выделяемый надпочечниками, — адреналин.

Дата добавления: 2018-09-20; просмотров: 384; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!