Веселие на Руси есть pity 1 страница

Летом 1975 года мы жили в Нью-Йорке на углу Ирвинг Плэйс и 19-й улицы, в четырехэтажном особняке престарелого психоаналитика, уехавшего на несколько месяцев в Италию. Моя жена Рита была беременна. Произошло это как-то случайно, ненароком, вскользь. В положении она находилась не более двух месяцев, но (тем не менее) называла себя слономаткой и питалась крупным белым виноградом, гармонировавшим с ее состоянием. В начале июля из Парижа приехал приятель с любовницей — членом ЦК компартии Франции. Они попросили приюта, и мы поселили их на втором этаже. Вручая им копию ключей, Рита повторила слова психоаналитика, произнесенные им в момент отъезда. "Делайте здесь, что хотите", — говорил он, садясь в такси, - "но только никогда не занимайтесь любовью в моем кабинете. Для меня это место встречи с либидо. А либидо и половой акт не совсем, знаете ли, одно и то же. Как фаллос и пенис"...

В течение нескольких дней друг из Парижа и его дама пребывали в непрерывном соитии, напоминая два космических корабля в момент стыковки. В этой позиции они мигрировали с этажа на этаж, издавая экстатические вопли, приглушаемые только плеском воды в ванных комнатах, где они — изнемогая от усталости — занимались рекреационным сексом. Но на седьмые сутки, когда из-за переизбытка слизистых, слюнных и прочих биологических выделений над домом нависла угроза экологической катастрофы, они предательски вторглись в запретный кабинет. При выходе оттуда гостям был предложен выбор:

|

|

|

1) раз и навсегда прекратить посещения табуированной зоны;

2) вернуться в Париж.

Их выбор пал на последний вариант. И понятно почему. Соблазн кабинета и его аура, инспирирующая инвестицию сексуальных фантазий — неподвластны контролю: означающее есть эрогенная зона означаемого. Хозяин дома оказался и прав, и неправ одновременно. Прав в том

[30]

смысле, что кабинет психоаналитика — это место свиданий с либидо. Неправ, поскольку в тех же терминах можно определить и "хронотоп" соития, сексо-поступок, как сказал бы Бахтин.

Припоминается случай, произошедший со мной в Китае в конце 50-х годов. Учась в 8-м классе, я запустил химию и плохо написал контрольную работу. Чтобы избежать неприятностей, нужно было ночью проникнуть в пустую школу и исправить ошибки в еще непроверенной учителем тетради. Поздоровавшись с китайским сторожем ("Нихао, тунжи" — здравствуйте, товарищ), я поднялся наверх. И хотя дверь химического кабинета оказалась незапертой, возле нее топталась незнакомая мне школьница лет 15-и. Более часа ушло на маневры, в результате чего стало понятно, что наши цели совпадают. Моя сообщница призналась, что отвечая на вопрос — "какое обычное состояние серной кислоты?", она написала "микроскопическое", и теперь не совсем уверена в правильности своего ответа. Найти нужные тетради не составило труда. Но тут в корридоре послышались шаги. Мы ретировались под стол, заставленный колбами и спиртовками. В кабинет тяжелым шагом вошел учитель химии Александр Иванович. "Веселие на Руси есть пита", — промычал химик и, взгромоздившись на лестницу, начал искать спирт на полках шкафов. Александр Иванович был явно навеселе. То ли из-за огромного роста, то ли по другим необъяснимым причинам его взор ни разу не остановился на двух подростках, съежившихся под столом. От испуга девочка прижалась ко мне так близко, что у меня перехватило дыхание. Забравшись к ней под трусы, я углубил фалангу среднего пальца в девочкино влагалище. Она не шелохнулась. Но как только учитель вышел в туалет, девочка немедленно отдернула мою руку. "Если ты еще раз посмеешь это сделать, я закричу на всю школу", — прошипела моя соседка. "Ну и получишь двойку... Давай лучше я тебе стихи посвящу?", — предложил я извиняющимся голосом. "Ну что ж, посвисти", — ответила она. "Брожу ли я в бокал икая, младенца ль милого ласкаю", — произнес я, коверкая пушкинские строки. "Кого это ты называешь младенцем?" — возмутилась девочка. "Подростка ль милого ласкаю," — поправился я. "Сам ты подросток", — на этой ее реплике наши речевые отношения прервались. Но как только Александр Иванович вернулся в химический кабинет, я вернулся в девочкин. Приложившись еще раз к алкоголю, учитель погасил свет и отправился восвояси. Моя жертва тут же выпорхнула из-под стола и исчезла за дверью. Потом... потом я несколько раз встречал ее на переменах, но она всякий раз стрелой проносилась мимо, ни разу не остановив на мне взгляда. Через два месяца, в день нашего отъезда из Пекина в Москву я обнаружил под дверью пакет, а в нем — крошечного фарфорового слоника и записку: "Никогда больше этого не делай. L.L.O." 1

|

|

|

|

|

|

В дальнейшем я, действительно, ничего подобного не делал, точнее — не делал без спроса. Что касается фарфорового слоника, то этот отпрыск фаланги моего среднего пальца разросся до размеров гигантской слонихи, прославившейся на весь мир своим пристрастием к рисованию. С

1 Наличие трех букв, составляющих инициалы L.L.O., объясняется тем, что родителями девочки были испанцы, бежавшие от Франко в Россию и потом посланные в Китай. Т.к. в сочетании L.L.O. второе (т.е. повторное) L прочитывается как ibid., то в результате получается слово LIBIDO.

|

|

|

[31]

ней мне еще предстоит встреча в финале (т.е. в последней части повествования), а пока... хотелось бы отдать должное предмету ее страсти — рисунку.

Рисунок как означающее.

На рисунок можно смотреть с двух различных позиций. Достаточно, скажем, вспомнить свойственную детям страсть к раскрашиванию, т.е. заполнению уже готовой конфигурации цветовым объемом. В результате — цветовой или черно-белый плазмодий заключается в Бастилию контура, в смирительную рубашку ограничивающей его линии. Речь идет о воспитательном, дисциплинарном акте, в результате которого Enfant Terrible художественного видения мира обучается языку послушания: нерепрезентативное идет на компромисс с репрезентацией, а "оптическое бессознательное" корумпируется ментальным зрением. Венцом подобного обуздания является идентичность под названием рисунок.

Изложенная точка зрения базируется на презумпции априорности красочного хаосмоса, чье становление" отождествляется с процессом рисования, кульминацию которого можно (уподобляясь Хайдеггеру, завороженному ботинками Ван Гога) анонсировать как "бытие". Но и оно в свою очередь обладает изначальной эйдетикой, тем набором репрезентаций, повиновение которым придает художественному жесту аффирмативный статус. То, что в данном случае подлежит аффирмации, это прежде всего осознание красочной стихией своего "гражданства" в пределах контура, воспринимаемого как феноменологическое "epokhe", посредством которого - если верить Гуссер-

[32]

лю — расчищается путь к "эссенциям". Адорно, критиковавший и Гуссерля, и Хайдеггера, считал, что полномочия идентитарного мышления распространяются на определения, ограничения, иерархизацию и другие способы размежевания между идентичностью и ее Другим. В этом смысле рисунок — порождение политики идентичности, которая — согласно Адорно — "универсальный механизм принуждения". 2

К рисунку возможно и другое отношение, базирующееся на вере в самоценность буйства красок, не признающих авторитета лимитирующей геометрии вопреки ее амбициям восходить непосредственно к референтной эйдетике. В таких случаях красочная масса становится олицетворением телесности и автохтонности ("rhizome"). О ней приличествует рассуждать в терминах дионисийской (а не аполлонической эстетики), тем более, что по меткому замечанию Терри Иглтона — "эстетика возникла как дискурс тела". 3 Как следствие — различия между контуром и его наполнением перепрочитываются в контексте взаимоотношений между сознательным и бессознательным (с учетом репрессии, которой Id подвергается со стороны Super Ego). Но еще в большей степени применим здесь анти-иерархический ревизионизм Делеза и Гваттари, именуемый шизоанализом. Следуя им, а также (отчасти) Лиотару, можно говорить о контуре как об "эдиповой" западне, попадая в которую, потоки желания подвергаются параноидальной фиксации, табуированию или — что то же самое — "эдипизации". В случаях, когда цветовая масса перестает регулироваться логикой различии и иерархии, она становится шизотелом". И хотя воля к репрезентации в таких ситуациях ослабевает, не следует думать, будто "нерепрезентативное" искусство соприродно шизоанализу. Шизоидное "тело-без-органов" не вооружено диоптрикой негаций и оппозиций и, следовательно, не видит своего отражения в диалектическом зеркале. Прямо противоположными свойствами обладает абстрактный экспрессионизм, являющийся антитезой контурного рисования и — по этой причине 4 — утрачивающий возможность считаться шизоидной парадигмой. Что касается живописи Сезанна, то и ее интенции достаточно далеки от шизо-оптики. Сезаннизм решает проблему когнитивной адеквации внутренними средствами живописи: телесность краски берет на себя авторепрессивную функцию. Пространственная иерархия создается посредством мазков. И хотя контур как таковой отсутствует, идентичность насаждается жандармерией зеленых или синих тонов.

Было бы ошибкой полагать, будто шизоидное рисование — "выход из положения". Шизо-оптика — такой же "позиционный" дискурс, как и все, что ей противоречит. На самом деле, — и контур, и наполняющая его масса —означающие (signifiers), оснащенные арсеналом мифологических клише и преисполненные честолюбивых амбиций. 5 В каких-то случаях первому из

2 Theodor W. Adomo. Negative Dialectics. Continuum, New York, 1987, p.147

3 Terry Eagleton. Ideology of the Aesthetic. London: Basil Blackwell, 1990, p.l3.

4 Шизoтeлo не внемлет ни тезам, ни антитезам.

5 Это особенно заметно на примере работ, выполненных в смешанной технике, включая коллаж и фотомонтаж.

[33]

этих двух означающих вменяется статус "дополнительности" (Деррида), в других — та же участь постигает второе означающее. Выбор между ними — проблема перевода (translation). Оба они в равной степени вовлечены в процесс взаимного конвертирования и попеременного превращения из объекта репрессии в ее субъект. Не исключено, что соперничество мотивирующих рисунок идеологем — именно то, за чем с таким азартом наблюдает наше оптическое бессознательное.

Рисунок — орнамент, составленный из фигур философского (метафизического) дискурса, подталкивающего "лексический артефакт" в направлении фундирующей его идеи. В то время, как для Соссюра слова ~ знаки, различия между которыми конституируют их смысл, Хайдеггер усматривает в "лексических артефактах" скрытые эссенции, характерные для "базисных слов" — таких как красота, Бытие, искусство, знание, история и свобода. Во "Введении в метафизику" звучит призыв к "реставрации сил", погребенных под различиями. Несогласие Хайдеггера с Гуссерлем касается, в основном, того — как осуществить эту реставрацию. Но попытаемся заглянуть туда, где покоятся примиряющие, позитивные, симбиотические универсалии, над которыми громоздятся "гнилые зубы" соссюровской негативности.

Красота (одно из хайдеггеровских "базисных слов") предусматривает множество переводческих прочтений, — "лексических артефактов". Улыбка — один из них. Но что происходит в момент улыбки? Рот приоткрывается, обнажая (желательно ровный) ряд зубов. Зубы же — часть скелета; следовательно, полость рта — единственный регион тела, где "мертвое" беспрепятственно демонстрирует себя живому, деконспирируется... Обычно — лицезрение открытого перелома руки или ноги вызывает дискомфорт. С таким же замиранием сердца взираем мы и на кости истлевших предков, на их черепа и фаланги пальцев. Но при этом улыбка, обнажающая то, что с каждым из нас рано или поздно произойдет, а именно — смерть, воспринимается не как угроза или предостережение (что было бы естественно), а как нечто приятное, обнадеживающее. Словом, улыбка — пир во время чумы. Она ~ эсхатологический ракурс бытия:

оскал смерти и — одновремено — "гений чистой красоты". "Гению приличествует ироническая полуулыбка", — писал Гегель.

Пример с зубами наводит на подозрение, что хайдеггеровская "сокровенная архаика", соединяющая воедино соссюровские дифференции, — ни что иное, как слерть. Но если повременить с Хайдеггером и заглянуть в "глаза" знаку, то окажется, что его "эпохальное бытие" зиждется на небытии, на костях или святых мощах упраздненного "архаического" содержания, которое становится формой (означающим) в процессе "лексической артефикации".

З.Шизо-секс.

Известно, что такие "настоящие" художники как Сезанн, Пикассо и Поллок испытывали неприязнь к интеллектуальной рефлексии. Те же, кого с некоторыми оговорками принято считать интеллектуалами, довольствовались не самими теориями, а специально адаптированным

[34]

для них теоретическим товаром (пример — дзен-буддизм в интерпретации Судзуки, инспирировавший Кейджа и участников движения Флуксус). Поэтому, если следовать Сезанну, Пикассо и Поллоку, для которых природное было антитезой ментального, то в результате еще одного, решительного шага назад, к эссенциям — референтами живописного пространства

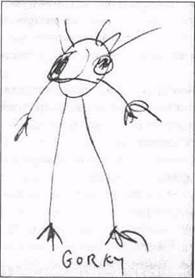

окажутся не классики мирового искусства, а четвероногие, пернатые, чешуекрылые, земноводные и пресмыкающиеся обитатели зоопарка или природного бестиария. В этом контексте рисующая обезьяна, ослиный хвост и хобот слона - отнюдь не карикатурные образы, предназначенные для "опускания" авангардного искусства. Их смеховая проекция не исчерпывает ситуацию в том смысле, что истинными протагонистами референтного пространства живописи были и остаются "волшебники земли", 6 мастера автохтонного художественного акта - обезьяна, осел и слон. Фокусируясь на этом последнем, расскажу историю, произошедшую не так давно в Африке во время съемок документального фильма.

Съемочная группа, в которую входил один из героев книги Э.Лимонова "Это я, Эдичка" (в прошлом - плэй бой, а ныне доверенное лицо претендента на царский престол), неожиданно подверглась обстрелу с вертолетов. Все бросились в траву, расползлись по кустам; по приказу погонщиков залегли и слоны, груженые аппаратурой и запасами продовольствия. От страха у "доверенного лица" возникла эрекция, которую он тут же употребил в дело, совершив половой акт с первой подвернувшейся под руку (лежавшей рядом) слонихой. Ее реакция оказалась

6 "Волшебники Земли" — название одной из выставок в Музее Помпиду в Париже.

[35]

замедленной и выразилась двумя годами позднее в создании абстрактно-экпрессионистскои картины, написанной хоботом, который она окунала в ведра с красками. (Теперь с ней в соавторстве работают художники Комар и Меламид). Что касается "доверенного лица", то по возвращении из путешествия у него была обнаружив неизвестная врачам венерическая болезнь, а также гепатит — намек на то, что отношения со слономаткой осуществлялись не какими-то отдельными органами, не фалангой среднего пальца, 7 не генитально и не орально, а всем телом, "телом-без-органов". Шизо-секс — вот как это можно назвать!

История фарфоровой слономатки и другие, смежные с ней сюжеты не претендуют на полную опись имущества, — на инвентаризацию "лексических артефактов" в доме свидании с либидо. И это с учетом того, что текст — воображаемое пространство, место над обрывом, зарезервированное для интеллектуального риска.

История фарфоровой слономатки и другие, смежные с ней сюжеты не исчерпывают породившую их парадигму "кабинетности". И это с учетом того, что кабинет — воображаемое пространство, место над обрывом, зарезервированное для интеллектуального риска.

Нью-Йорк / Москва, 1995/1996.

7 В англоязычных странах показать фалангу среднего пальца означает послать на хуй.

[36]

Пропуск….

Жак Лакан

СТАДИЯ ЗЕРКАЛА КАК ОБРАЗУЮЩАЯ ФУНКЦИЮ Я, какой она раскрылась нам в психоаналитическом опыте.1

Введенное мною на предыдущем нашем конгрессе тринадцать лет назад понятие стадии зеркала, в дальнейшем более или менее вошедшее в обиход французской группы, представляется мне достойным быть лишний раз предложенным вашему вниманию: сегодня — в особенной связи со светом, который оно проливает на функцию я в рамках предоставляемого о нем психоанализом опыта. Опыта, о котором надо сказать, что он ставит нас в оппозицию любой философии, исходящей прямо из Cogito.

Быть может, среди вас кто-либо вспомнит тот аспект поведения, из которого мы исходим, освещаемый следующим фактом сравнительной психологии: человеческий детеныш в том возрасте, когда он на короткое, но все-таки еще заметное время, превзойден шимпанзе в орудийных способностях мышления, уже узнает, однако, в зеркале как таковой свой образ. Узнавание, о котором сигнализирует иллюминационная мимика Aha-Erlebnis 2, в которой для Кёлера выражается ситуационная апперцепция, существенная фаза мыслительного акта.

В самом деле, этот акт, далекий от того, чтобы исчерпаться, как у обезьяны, единожды приобретенным контролем над бессодержательностью образа, тут же возобновляется у ребенка в серии жестов, в которых он в игровой форме испытывает отношение принятых на себя образом движений к его отраженному окружению и этого виртуального комплекса к удвояемой им реальности, а именно, к своему собственному телу и лицам или же объектам, которые находятся с ним бок о бок.

1 Доклад, прочитанный на XVI международном конгрессе по психоанализу в Цюрихе 17 июля 1949 г.

2 Ага-переживание; радостное переживание признания.

[136]

Произойти это явление может, как известно со времен Болдуина, начиная с шестимесячного возраста, и его повторение часто задерживало наше размышление в присутствии захватывающего зрелища грудного младенца перед зеркалом — он пока еще не овладел ходьбой и даже и стоячим положением, но, подхваченный человеческой или искусственной поддержкой (то, что во Франции называют trotte-bebe), превозмогает в ликовании занятости путы этой опоры, чтобы задержаться в более или менее наклонной позиции и восстановить, дабы его зафиксировать, мгновенный облик образа.

Вплоть до восемнадцатимесячного возраста активность эта сохраняет для нас тот смысл, который мы ей придаем — и который в не меньшей степени выявляет вплоть до настоящего времени остающийся проблематичным либидинальный динамизм, чем онтологическую структуру человеческого мира, каковая вписывается в наши размышления о параноическом сознании.

Здесь достаточно понимать стадию зеркала как некую идентификацию во всей полноте смысла, придаваемого этому термину анализом, а именно, как трансформацию, происходящую с субъектом, когда он берет на себя некий образ, — на чью предрасположенность к этому стадиальному эффекту достаточно четко указывает использование в теории старинного термина имаго. 3

Ликующее приятие своего зеркального образа существом, еще погруженным в моторное бессилие и зависимость от питания, каковым на этой стадии инфанс 4 является младенец, отныне в образцовой ситуации проявит, на наш взгляд, ту символическую матрицу, в которой я оседает в первоначальной форме, прежде чем объективизироваться в диалектике идентификации с другим и прежде чем язык всесторонне не воссоздаст ему функцию субъекта.

Эту форму, если мы хотим заставить ее войти в знакомый регистр, стоило бы, впрочем, назвать идеальным я, в том смысле, что она будет еще и источником вторичных идентификаций, чьи функции либидинальной нормализации мы распознаем под этим термином. Но важным пунктом здесь является то, что эта форма задолго до социальной определенности располагает инстанцию эго на линии вымысла, никогда не подлежащей изменению для отдельного индивида, — или, скорее, которая лишь асимптотически воссоединится со становлением субъекта, каким

3 От лат. imago — изображение, образ, вид, мысленное представление.

4 От лат. infans — дитя, ребенок; а также и безмолвный, немой, неговорящий (в том числе по младости лет).

[137]

бы ни был успех диалектического синтеза, посредством которого он должен растворить в качестве я свое несоответствие своей собственной реальности.

Дело в том, что целокупная форма тела, посредством которой субъект опережает в мираже созревание своих возможностей, дана ему лишь как гештальт, то есть во внешности, где, без сомнения, форма эта более устанавливающая, нежели установленная, но где, помимо того, она ему является со статуарной рельефностью, которая ее выкристаллизовывает, и в симметрии, которая ее инвертирует, в противовес к завихрению движений, его, как он ощущает, оживляющих. Таким образом, этот гештальт, содержательность которого должна рассматриваться как связанная с родом и видом, хотя движущий ее стиль еще и не признан, двумя этими аспектами своего проявления символизирует ментальное постоянство я и, в то же время, предвосхищает свое отчуждающее предназначение: он еще чреват соответствиями, которые соединяют я со статуей, на которую человек проецирует себя, как и с призраками, его подавляющими, с автоматом, наконец, в котором в двойственном отношении стремится завершиться мир его изготовления.

В действительности, для этих имаго, а наша привилегия — видеть, как вырисовываются в повседневном нашем опыте и в полутьме символической действительности их завуалированные лики, — зеркальный образ является, кажется, порогом видимого мира, если мы полагаемся на расположение в зеркале, представляемое в галлюцинациях и во сне имаго собственного тела, идет ли речь о его индивидуальных чертах, пусть даже недугах, или его объектантных проекциях, или если мы замечаем роль зеркального аппарата в появлении дубля, в котором о себе заявляют психические, впрочем гетерогенные, реалии.

Что гештальт способен на формообразующие действия на организм, засвидетельствовано биологическим экспериментом, самим по себе столь чуждым идее психической причинности, что ему никак не решиться сформулировать ее как таковую. Он все же признает, что вызревание гонады у голубки в качестве необходимого условия требует взгляда на ей подобную особь вне зависимости от пола оной, ~ и столь достаточного, что искомое воздействие на индивидуума достигается простым помещением его в поле отражения зеркала. Так же переход в потомстве саранчи одиночной формы к экземплярам формы стадной достигается путем того, что индивидуум подвергается на некоторой стадии исключительно визуальному воздействию подобного образа, если только он оживляется движениями, не слишком отличными по стилю от движений его вида. Факты, вписывающиеся в разряд гомеоморфной идентификации, которую мог бы охватить вопрос о смысле красоты как формативной и как эрогенной.

Но представленные как случаи гетероморфной идентификации случаи миметизма интересуют нас здесь лишь поскольку они ставят проблему значения пространства для живого организма, — поскольку психологические концепции кажутся не более неподходящими, чтобы пролить на это некоторый свет, чем забавные усилия, предпринимавшиеся для того, чтобы свести их к так называемому основному закону адаптации. Напомним только молнии, которые заставила засверкать мысль (тогда молодая, свежепорвавшая с социологической епархией, где она была

[138]

сформирована) Роже Кайуа, когда под термином легендарная психастения он включает морфологический миметизм в одержимость пространством в его дереализующем действии.

Мы сами вскрыли в социальной диалектике, структурирующей как параноическое человеческой сознание, причину, которая делает его более автономным, нежели сознание животного, от поля сил желания, но также и детерминирует его в той "малости реальности", которую отвергает сюрреалистическая неудовлетворенность. И эти размышления побуждают нас признать в манифистируемом стадией зеркала присвоении пространства действие на человека, преманентное даже этой диалектике, органической недостаточности его природной реальности, если мы действительно придаем какой-то смысл термину природа.

Функция стадии зеркала оказывается для нас отныне частным случаем функции имаго, каковая — установить отношение организма с его реальностью, или, как говорят, Innenwelt' a с Umwelt' oм 5.

Но это отношение с природой искажено у человека неким рассыханием организма в своих недрах, первичным Раздором, знаки которого обнаруживают болезни и отсутствие моторной координации послеродовых месяцев. Объективное понимание анатомической незавершенности пирамидальной системы, как и гуморально-гистерезисного последействия материнского организма, подтверждает этот взгляд, который мы формулируем как данные истинной специфической родовой преждевременности у человека.

Отметим по ходу дела, что как таковые эти данные признаются эмбриологами под термином фетализация, чтобы определить превосходство так называемых высших аппаратов центральной нервной системы, и, особенно, коры головного мозга, которую психохирургическое вмешательство приводит нас к мысли представлять себе как внутриорганическое зеркало.

Это развитие переживается как временная диалектика, решительно проецирующая формирование индивидуума на историю: стадия зеркала есть драма, внутренний посыл которой стремительно развивается от недостаточности к опережению — и которая для субъекта, пойманного на наживку пространственной идентификации, измышляет фантазмы, постепенно переходящие от раздробленного образа тела к форме, каковую мы назовем ортопедической для его целостности, — и, наконец, к водруженным на себя доспехам некой отчуждающей идентичности, которая отметит своей жесткой структурой все его умственное развитие. Так разрыв круга от Innewelt 'a к Umwelt 'y порождает неразрешимую квадратуру инвентаризации эго.

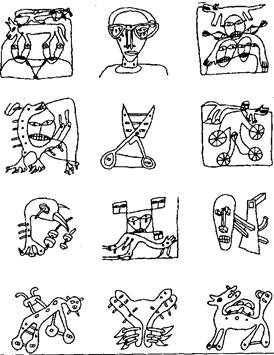

Это раздробленное тело, которое я в качестве термина допускаю таким образом в нашу систему теоретических отсылок, регулярно является в снах, когда аналитический импульс соприкасается с некоторым уровнем агрессивной дезинтеграции индивидуума. Оно появляется тогда в форме разъятых членов и экзоскопически представленных органов, которые окрыляются и вооружаются для внутренних преследований, навсегда запечатленных в живописи визионером

5 Внутреннего и внешнего мира (нем.)

[139]

Иеронимом Босхом на их подъеме в пятнадцатом веке в воображаемый зенит современного человека. Но эта форма осязаемо проявляет себя с органической точки зрения в направлении охрупчивания, определяющем фантазматическую анатомию, явную в шизоидных или спазмодических симптомах истерии.

Коррелятивно формирование я символизируется в сновидениях укрепленным лагерем, и даже стадионом, — распределяющим от внутренней арены до внешней своей ограды, до своего окаймления из строительного мусора и болот, два противоположных поля борьбы, где субъект запутывается в поисках надменного и далекого внутреннего замка, форма которого (подчас встроенная в тот же сценарий) захватывающим образом символизирует оно. И точно так же, уже с ментальной точки зрения, найдем мы здесь реализованными те структуры оборонительных укреплений, метаформа которых возникает спонтанно и как выход самих симптомов субъекта, чтобы указать на механизмы инверсии, изоляции, удвоения, аннулирования, перемещения — навязчивого невроза.

Но построенные только на этих субъективных данных, сколь бы мы их ни раскрепощали от условий опыта, которые заставляют нас принять их через посредство языковой техники, наши теоретические попытки остаются уязвимыми для упрека в том, что они проецируются в немыслимое некого абсолютного субъекта: вот почему мы искали в основанной здесь на поддержке объективных данных гипотезе направляющую решетку метода символической редукции.

Она устанавливает среди защит эго генетический порядок, который отвечает сформулированному Анной Фрейд в первой части великого ее труда обещанию и относит (вопреки часто выражаемому предубеждению) истерическое торможение и его повторы к стадии более архаической, чем навязчивую инверсию и ее изолирующие процессы, а этих последних — к предваряющим параноическое отчуждение, которое датируется виражом от зеркального я к я социальному.

Дата добавления: 2015-12-18; просмотров: 20; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!