Глава II. Феноменология и психология

1. Интроспекция. – Принципиальный противник феноменологии, объективистская психология, утверждает, что психология должна отказаться от привилегии я в познании самого себя. Интроспекция как общий метод психологии, во‑первых, полагала аксиому: переживание в сознании конституирует посредством себя самого знание сознания. Если я ужасаюсь, то я, следовательно, знаю то, что есть страх, поскольку я боюсь. Эта аксиома предполагала в свою очередь полную прозрачность событий сознания для взгляда сознания, а также то, что факты сознания суть сознательные факты. Другими словами, переживание дается непосредственным образом вместе со своим смыслом, когда сознание направлено на него. Во‑вторых, это переживание постигалось интроспективной психологией как внутреннее: необходимо различать категориальным образом внешнее и внутреннее, то, что исследуют науки о природы или объективное, и субъективное, которое достигается лишь интроспекцией. По правде говоря, это разъединение сразу же проявилось в прогрессе физиологии, ибо проблема заключалась в том, чтобы знать, где проходит демаркационная линия: отсюда вытекают гипотезы параллелистов, эпифеноменистов и т. д. Это продолжалось вплоть до того, что наконец понимают – и феноменология играет значительную роль в подпитке этой проблемы – что граница может разделять лишь регионы одной и той же природы: психическое не существует как органическое. В‑третьих, переживание сознание обладало четким индивидуальным характером, в том двойном смысле, что переживание есть переживание некоего индивида, обладающее местом и временем, и что само по себе переживание не смогло бы себя воспроизвести. На это последнее свойство «психологисты» ссылаются как на определяющее основание для того, чтобы защитить метод интроспекции: необходимо постигнуть переживание непосредственным образом, в противном случае переживание, о котором затем рефлектируют, является новым переживанием, а связь одного и другого не предоставляет никакой гарантии верности. Гетерогенность «состояний сознания» осуждает любые иные формы постижения, нежели интроспекция. Индивидуальность и даже тождественность переживания, постигнутая интроспекцией, очевидно ставит двойную проблему собственной универсальности и передаваемое™. Традиционная философия и интроспективная психология ее разрешают, принимая сначала гипотезу «человеческой природы», «человеческого фактора», которые руководили бы универсализацией частных результатов. Затем, предпочитая коммуникативному инструменту, которым является обыденный или научный язык, язык выражения, благодаря которому внутреннее менее искажалось бы. Отсюда вытекает и то обстоятельство, что эта психология отдает предпочтение письменным формам. Здесь увидят одну из сущностных проблем бергсонианства, которая в конце концов никогда не была напрямую исследована Бергсоном, но которая давала ключ ко всем другим проблемам. Наконец, гетерогенность переживаний в потоке сознания выражала тот случайный момент, который в конечном итоге запрещал психологам использовать концепцию закона в применении к психике: закон предполагает детерминизм.

|

|

|

|

|

|

2. Рефлексия. – Феноменология находится в полном согласии с объективизмом в критике некоторых положений интроспекционистов. То, что смысл содержания сознания непосредственно проявляется и постигается как таковой, опровергается самим психологическим проектом: если мы доказываем необходимость психологической науки, то это происходит потому, что мы знаем, что мы не знаем, что такое психическое. И правда, когда я ужасаюсь, тогда я боюсь, но я не знаю, тем не менее, что такое страх, я «знаю» только, что я боюсь: можно оценить дистанцию между этими двумя видами знания. В действительности «познание себя самим собой является косвенным, оно есть конструкция, и мне нужно расшифровывать мое поведение, как я расшифровываю поведение других» (Merleau‑Ponty, Les science de l'homme et la phénoménologie). Феноменология противопоставляет, таким образом, рефлексию и интроспекцию. Для того чтобы рефлексия была бы действительна, очевидно, нужно, чтобы переживание, о котором рефлектируют, не было бы вовлечено непосредственным образом в поток сознания. Следовательно, необходимо, чтобы оно оставалось неким тождественным образом в себе самом в этом становлении. Понятно, почему Гуссерль, начиная с Идей I (Ideen I), пытается базировать значимость рефлексии на «ретенции», на функции, которая не должна смешиваться с памятью, поскольку ретенция, наоборот, есть условие памяти: посредством ретенции переживание продолжает, аффектируясь различными способами, «даваться» мне само по себе и персонально, то есть в модусе «не более». Гнев, который я пережил вчера, все еще наличествует для меня имплицитно, поскольку я могу с помощью памяти его заново постигнуть, датировать, локализовать, найти ему мотивировки, извинения. И именно этот тот же самый гнев таким образом «удержан» в глубине моего «живого настоящего», поскольку даже если я утверждаю, в соответствии с экспериментальными законами, что происходит деградация воспоминания, которая изменяет переживание наличного гнева, то из этого утверждения, по сути, вытекает, что «я имею» неким особенным образом не модифицированный гнев, ибо могу его «сравнить» с прошлым гневом, о котором меня уведомляет в настоящем моя память. «Gegenstand»[19] гнева пребывает тем же самым на протяжении последовательных припоминаний, которые я могу по этому поводу осуществить, поскольку я говорю всегда об одном и том же гневе. Именно таким образом возможна любая рефлексия и, в особенности, феноменологическая рефлексия, которая пытается в точности восстановить переживание, о котором идет речь (гнев), описывая его наиболее, насколько это возможно, адекватным образом: эта рефлексия есть дескриптивное воспроизведение самого переживания, постигнутого, следовательно, как Gegenstand для актуального сознания того, кто осуществляет описание. Речь, в конечном счете, идет о том, чтобы наиболее верным образом описать то, о чем я думаю, когда я думаю о своем прошлом гневе: но также необходимо, чтобы я действенно думал об этом переживании гнева, а не о реконструкции моего гнева. Я не должен позволять себе маскировать феномен реального переживания посредством предварительной интерпретации этого феномена. Таким образом, феноменологическая рефлексия отличается от традиционной философской рефлексии, которая состоит в том, чтобы свести опыт переживания к условиям a priori, и таким образом, мы обнаруживаем, что на основании рефлексии феноменология противостоит интроспективной психологии. Беспокойство Гуссерля о самой вещи, беспокойство о наивности – это беспокойство, которое мотивирует редукцию, предоставляет гарантию от того, что я мог бы включить в рефлексивную дескрипцию по поводу гнева предсужения и распространить в ней чужеродные элементы. Итак, переживание гнева предшествует любой рационализации, любой тематизации, от которых мне следует прежде всего освободиться с помощью рефлексивного анализа, чтобы затем иметь возможность восстановить значение гнева.

|

|

|

|

|

|

3. Интенциональность и поведение. – Феноменология с необходимостью приводит к отказу от классического различения между внутреннем и внешним, и в этом она также оказывается параллельной объективизму. Мы можем сказать, что вся гуссерлевская проблема состоит в том, чтобы определить, каким образом существует для меня «объекты». По правде говоря, именно поэтому интенциональность располагается в центре феноменологической мысли. Взятая в психологическом смысле интенциональность как раз и выражает сущностную непереносимость зияния разрыва между внешним и внутренним. Сказать, что сознание есть сознание некоей вещи, это сказать, что не существует ноэзы без ноэмы, cogito без cogitation, ато без amatum и т. п., коротко говоря, что я переплетено с миром. И если мы вспомним, что редукция отнюдь не означает прерывание этого переплетения, но только помещение вне круга отчуждения, посредством которого я постигаю себя как мирское, а не как трансцендентальное. Мое чистое я, строго говоря, изолированное от своих коррелятов, не представляет из себя ничего. Таким образом, психологическое я (которое есть то же, что я чистое) постоянно и по сути брошено в мир, вовлечено в ситуацию. В этом случае приходят к локализации «психического», которое уже не внутреннее, но интенциональное, иными словами – отношение между субъектом и ситуацией. Понятно, что это отношение строгим образом не объединяет два изолированных полюса, а наоборот, я как находящееся в ситуации определяется только в и посредством этого отношения. В противовес святому Августину, призывающему к возврату к внутренней истине, Мерло‑Понти пишет: «Мир не является объектом, законами конституирования которого я обладаю. Он есть естественная среда и поле любых моих мыслей и любых моих эксплицитных ощущений. Истина не „обитает“ только во „внутреннем человеке“, или, скорее, не существует внутреннего человека, человек находится в мире, т. е. в мире, который познается» (Phénoménologie de la perception, p. v.). Итак, мир отрицается как внешнее и утверждается как «окружение», я отрицается как внутреннее и утверждается как «существующее».

Таким образом, параллельно в эмпирических исследованиях наблюдалась та же перестановка центрального понятия всей психологии, а именно самой психики. Понятие поведения, таким, каким его сформулировал, например, Ватсон в 1914 г., уже отвечает той же самой интенции: поведение постигается «периферийно», т. е. может быть изучено без обращения к физиологии, как постоянное подвижное отношение между совокупностью стимулов, пришедших из естественного и культурного окружения, и совокупностью ответов на эти стимулы, включающей субъекта в это окружение. Гипотеза сознания, замкнутого в своем внутреннем, и управляющего поведением, подобно кормчему, управляющем своим судном, должна быть упразднена: она оказывается в противоречии с единственным когерентным объективной физиологии постулатом – детерминизмом. Кроме того, подобная дефиниция руководит экспериментальными исследованиями и содействует использованию констант. Феноменология не высказывалась по этому поводу, но она в любом случае могла только приветствовать формирование эмпирической психологии, аксиомы который согласуются с ее собственными эйдетическими дефинициями. То, что она не поддерживала рефлексологический бихевиоризм, в направлении которого двигался Ватсон, в этом нет ничего удивительного, поскольку она в нем видела рецидив апорий интроспекционизма: вместо того чтобы оставаться на периферийном уровне, согласно своими первоначальными дефинициями, Ватсон пытался обнаружить причину ответа на стимул, данный в афферентной, центральной и эфферентной нервной проводимости, посредством которых циркулирует импульс. Он даже пытался свести все проводимости к рефлексивной схеме, изолируя их на телесном уровне, не особенно осмотрительно интегрируя результаты выдающейся рефлексологии Павлова и Бехтерева. Рефлекс становился базовым понятием бихевиористской экспликации: феноменологи не находят ничего плохого в том, чтобы показать, что Ватсон не описывает действенно переживаемое поведение, а некий субститут, тематизирующий это поведение, некую физиологическую абстрактную «модель», значимость которой в конечном счете сомнительна.

4. Формальная психология. – Прежде чем приступить к рассмотрению того, каким образом феноменология использует физиологию в критике ватсоновского механизма, остановимся на Gestalttheorie, которая из всех психологических школ приближается наиболее близко к феноменологическим положениям: формальные психологи были учениками Гуссерля.

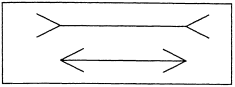

Понятие поведения было вновь принято и уточнено в понятии формы.[20] Ошибка Ватсона, как это показал Коффка (Principles of Gestalt Psychology), состоит в имплицитном допущении объективности поведения. Факт, что поступок может быть рассмотренным, не означает, что он является объектом, происхождение которого следует разыскивать в самой по себе объективной сочлененности, таким образом, что этот поступок связано с нервной организацией. В действительности перцептивные стимулы, которые, например, обусловливают нашу активность, сами по себе не воспринимаемы. Если воспользоваться простейшим опытом Мюллера‑Лиэра, в котором равные по длине отрезки воспринимаются как неравные, то получат значимый пример различия между тем, что является «объективным», и тем, что «дано».

Рис. 1

Ватсоновское смешение происходит от того, что данное есть как раз «объективно» данное, поскольку оно проистекает из сущности перцепции, проистекающей из «объективного». Когда утверждают, что этот опыт проистекает из «иллюзии», то не понимают, что, напротив, для любого ощущающего субъекта два отрезка действительно неравны и что это происходит в отношении к системе экспериментальных референций, которые создают фигуру, порождающую иллюзию. Математический или исчисляемый мир, в котором конструируется фигура, – это не перцептивный мир. Следовательно, необходимо разъединять перцептивное окружение и то окружение, которое Коффка называет «географическим», – то, что непосредственно дается, и то, что конструируется посредством концептуального и инструментального опосредования (понятие равенства, удвоенный дециметр). Вопрос состоит не в том, чтобы знать, какое из этих окружений наиболее истинно: когда говорят об оптической иллюзии, то неподобающим образом предпочитают научное и сконструированное окружение. Фактически речь не идет о том, чтобы знать, воспринимаем ли мы реальность таковой, какова она есть (в данном случае равенство отрезков), поскольку реальность в точности такова, какой мы ее воспринимаем. В частности, ясно, что ментальное и инструментальное использование науки само получает действенность в непосредственном отношении субъекта, который его использует вместе с миром, и ничего иного Гуссерль не хотел сказать, когда показывает, что сама по себе научная истина в конечном счете основывается на допредикативном «опыте» субъекта науки. Когда ставят проблему о знании того, воспринимает ли эмпирический субъект реальность саму по себе, то тем самым полагают себя в некотором роде над этим отношением. В этом случае философ созерцает связь, которая устанавливается сознанием об объекте, с высоты так называемого абсолютного знания, упраздняя тем самым «иллюзии». Как было показано в Государстве, постижение того факта, что мы находимся в пещере, предполагает, что из нее можно выйти. Феноменология, опираясь на эмпирические данные исследований гештальтпсихологии, отрицает это инверсию смысла: можно понять умопостигаемый мир Платона как совокупность установлений, исходя из которых наука эксплицирует чувственный мир. Но речь не идет для нас о том, чтобы исходить из сконструированного: необходимо, наоборот, постигнуть непосредственное, из которого наука развивает свою систему. В любом случае эта система не должна быть «реализована», поскольку она есть, как сказал Гуссерль, лишь «оболочка» перцептивного мира. Следовательно, то, что Коффка называет окружением поведения (Umwelt), устанавливает действительно реальный универсум, ибо действительное переживание реально. А Левин продолжает его мысль, показывая, что нужно ликвидировать любую субстантивистскую интерпретацию географического окружения как поведенческого окружения: тем более что два реализованных «универсума» ставят проблему их отношения и, в особенности, их последовательности и причинности. Если допустить, что речь идет только об операциональных понятиях, то проблема исчезает. Термин «реальность» не влечет никоим образом обращение к материальной субстанции. Ее определяют скорее как предсуществование.

Действительно существенным свойством феноменального Umweit'a, как его называет Коффка, является то, что он всегда уже тут. Задача всей книги Мерло‑Понти об ощущении состоит в том, чтобы обнаружить ядро этого уже, то, что он иногда называет «предысторией». Это означает, что любая объективная экспериментальная попытка обнаружения, каким образом происходит мое отношение к миру, всегда отражается к вопросу о том, каким образом это уже установлено, и это уже оказывается всегда предшествующим любой предикативной рефлексии, а также тем, на чем как раз основывается эксплицитное отношение, которое я имею с миром. Рассмотрим, например, опыт Вертхаймера.[21] Субъект, помещенный в комнату таким образом, чтобы видеть ее лишь через посредство наклоненного на 45 градусов от вертикальной линии зеркала, воспринимает эту комнату сначала как наклонную. Все перемещения, которые там происходят, кажутся ему странными: шагающий человек кажется идущим косо, падающее тело падает косо и т. п. Через несколько минут (если субъект, понятно, не пытается воспринимать вещи иначе, чем посредством зеркала) стены, перемещающийся человек, падающие тела начинают казаться «прямыми», вертикальными, а ощущение наклона исчезает. Речь идет о «мгновенном перераспределении верха и низа». Можно сказать, используя объективистскую терминологию, что вертикаль «обернулась»; но это выражение ошибочно, поскольку для субъекта этого как раз и не происходит. Что же тогда происходит? Образ комнаты в зеркале кажется ему сначала странным спектаклем: сама странность гарантирует, что речь идет о спектакле, т. е. субъект «ее не принимает с утварью, которая помещена в эту комнату, он не обитает в ней, он не живет вместе с тем человеком, которого он видит ходящим и выходящим». Через несколько мгновений этот самый субъект чувствует себя приспособленным к жизни в этой комнате, «вместо своих вертикально ориентированных ног и рук он ощущает ноги и руки, которые нужно бы иметь, чтобы ходить и действовать в отражаемой комнате, он начинает жить в спектакле» (ibid, 289). Это означает, кроме всего прочего, что направление верх‑низ, которое полностью контролирует наше отношение с миром, не может быть определено исходя из оси, симметричной нашему телу, воспринимаемому как физиологический организм и система объективных реакций. Доказательством этому служит то, что наше тело может перемещаться по отношению к верху и низу, которые остаются, таким образом, для меня независимыми от его положения. Можно ли из этого утверждать, что вертикаль существует лишь в себе} Это было бы не менее ошибочным, ибо опыт Вертхаймера или опыт Страттона с инверсионным видением образа на сетчатке показывает, наоборот, что можно говорить о пространственных направлениях, но не об абсолютных направлениях. И эта невозможность неизбежна в той мере, в какой мы помещены внутри перцепции, подобно тому как мы только что пытались критиковать равенство отрезков и делали это, исходя из самого ощущения. Но новое пространственное направление не появляется как модификация прошлого направления: все происходит подобно тому, как в опыте Страттона, – субъект, снабженный инверсированными очками, заканчивает тем, что приспосабливается к направлению одновременно тактильному и визуальному верха‑низа, которые более не схватываются как инверсия «обычной» вертикали. Наоборот, «новая» вертикаль переживается как просто вертикаль, т. е. в точности как объективное направление пространства.

Мы обнаруживает здесь собственный характер Gestalt'a: он не есть в себе, т. е. он не существует независимо от субъекта, который, оказывается, включает в него свое отношение к миру, он более не конструируется мной, в том простейшем смысле, в каком роза, как полагал Кондильяк, конструируется посредством связи данных различных чувственных сфер. Гештальт не является абсолютным, поскольку экспериментирование доказывает, что его можно варьировать: таков, например, случай классического опыта с колебанием внимания (черный мальтийский крест вписан в круг, «фон» которого белый). Гештальт не релятивен мне, поскольку он нам дает объективный Umwelt. В ассоцианизме остается непонятным, каким образом эта роза, скомпонованная на уровне коры головного мозга имманентным образом, может постигаться как трансцендентальное, причем таким образом, что она остается действенной. Подобным образом Umwelt, в котором мы все помещены, устанавливается объективной и трансцендентной перцепцией, но он не абсолютен, поскольку вполне резонно указать, что эта объективность ему уже придана. Но мы придаем объективность Umwelt'y на более глубинном уровне, чем тот, на котором она нам становится явственной, т. е. на том первичном уровне, на котором основано наше отношение к миру.

Отсюда можно заключить, что теория формы пытается раскрыть фундаментальный Lebenswelt, по эту сторону ясного и эксплицитного универсума, в котором естественная установка, а также установка естественной науки нас поселяет. Именно в этом состояло намерение позднего Гуссерля, и Мерло‑Понти нам кажется находится на наиболее правильном направлении феноменологической мысли, когда он использует и интерпретирует результаты Gestalttheorie в том смысле, о котором мы уже говорили. Сам факт, что он подходит к проблеме перцепции симптоматичен: ибо перцепция есть то, посредством чего мы пребываем в мире, или то, посредством чего мы «обладаем» миром, как хотим, и таким образом, она оказывается в ядре любого философского и психологического постижения человека. Итак, Gestalttheorie также принципиально центрировалась на перцепции, а мысль Гуссерля, со своей стороны, постоянно возвращалась, как это было уже видно, к проблеме конституирования вещи. Подобное совпадение не случайно: оно проявляется в радикальной заботе, которая находится в самом поведении, взятом как отношение субъекта и его Umwelt'a, пытающегося в ней фундировать возможность в еще более первичном отношении: существенно, что это первичность искалась как формальными психологами, так и феноменологами, но не в стороне физиологического организма, а внутри самого отношения. Речь не идет о том, чтобы попытаться найти на одном из полюсов отношения объяснение, поскольку именно само отношение, объединяя, дает смысл этим двум полюсам. Мы вновь обнаруживаем, таким образом, близость понятия Gestalt'a центральному понятию феноменологии, а именно интенциональности. Но речь, очевидно, идет не об интенциональности трансцендентального сознания: это скорее интенциональность «Leben»'a, как сказал бы Гуссерль, интенциональность субъекта, глубинным образом погруженного в первичный мир, и именно поэтому Мерло‑Понти в теле самом по себе ищет ее источник.

5. Проблема тела. – Не значит ли это обратиться к физиологизму в идентификации трансцендентального субъекта и тела и следовать в этом случае дорогой Ватсона? Нет, но правда и то, что некоторые формальные психологи ощущали соблазн физиологизма, избегая его лишь благодаря тому, что вставали на смежную позицию «физикализма». Коффка, спрашивая себя об отношении феноменального поля и поля географического, показывает, что и одно и другое основывается на физическом мире, а физическая наука обнаруживает в этом мире феномены формы (например, распределение электрического потока в проводнике). Итак, если пытаться интерпретировать причину физиологических Gestalten'ов, то есть объяснять, почему воспринимаемое не является географическим полем, но полем феноменальным, то тогда необходимо сослаться, в конечном счете, на физиологические Gestalfbi, в которых пребывает тайна этой «деформации». Именно из‑за структур, которым подчинена наша нервная организация, воспринимаемые вещи, согласно определенным константам, и воспринимаются именно таковыми: посредничество этих констант или Gestalten между миром и мной переводит ту трансформацию, какую моя физиологическая система переживает, в физические данные. Таким образом, в физике визуальной информации соответствует физиология наследования, а физиологии наследования – психология перевода. Необходимо, следовательно, принять как рабочую гипотезу принцип изоморфизма, открывающего путь к экспликативным исследованиям: простое постигающее описание переживаемого опыта должно продолжаться в причинном объяснении. Здесь речь не идет, понятно, об устаревшем, как сейчас считают, параллелизме в самом устье физиологии, ибо невозможно найти соответствие между «представлением» и кортикальной локализацией или даже изолированной «функцией». Однако известно, что кортикальные зоны задействуют импульсы некоторых структур, что и на психологическом уровне более важно глобальное распределение импульса, чем молекулярное возбуждение, т. е. отношение зон между собой, а также равновесие и отсутствие этого равновесия в заряде импульса. Нейроны не функционируют как единства, но как части некоего целого, и представляется невозможным объяснить физиологическое поведение, исходя только из его «элементов». Подобные регулирующие структуры, которые могут сами по себе пониматься с помощью модели физического регулирования (например, понятие поля силы), объясняют структуры, которые регулируют периферийный уровень, т. е. психическое. Коффка, а затем Гийом приблизились таким образом к структурному бихевиоризму. И не случайно, что словарь двух школ пришел к слиянию.

Феноменологов не удовлетворяло подобное смешение, и именно в этой точке приходит к концу их согласие с объективистскими психологами. Если мы, действительно, перейдем от постижения структур к их экспликации, то мы покидаем то, что интересно в понятии Gestalt'a, а именно то, что он некоторым образом содержит интенциональность и что он неотделим от смысла. Когда Коффка ориентируется на экспликацию психических структур с помощью нервной морфологии, то он по‑новому ставит истинную проблему психологии: ибо ясно, что экспликация физико‑химических феноменов, которые «сопровождают» видение, не может отдавать отчет в самом факте видения. Если в физиологии я шаг за шагом могу проследить в передаточных звеньях путь «возбуждения», вызванного на сетчатке, вплоть до визуального «центра», а затем передачу импульса к зонам, позволяющим осуществить аккомодацию и т. п., то моя схема будет достаточно адекватной тому, что хотят от фактов. Но никогда не смогут постигнуть тот фундаментальной факт, а именно то, что я вижу. «Мы рассмотрели мертвый глаз среди видимого мира для того, чтобы постигнуть видимость этого мира. Стоит ли удивляться затем, что этот объект сознания, являющийся абсолютно внутренним, не позволяет себя связывать?» (Sartre, Etre et néant, 367). Другими словами, не существует возможного единства между объективным телом, исследованным физиологией, и моим сознанием. На этом уровне каждый возврат к физиологии, как это было сказано в отношении Ватсона, вновь приводит к непреодолимым противоречиям классической проблемы единства души и тела. Если психология должна быть первым лицом, то она не может быть нагружена физиологией, наукой в третьем лице, используя ее решение проблемы. Вместе с тем следует признать, что «абсолютно внутреннее», посредством которого Сартр противополагает сознание объективному телу, полностью не вписывается в феноменологическую линию: внешнее нас приводит к интроспекции, и мы оказываемся перед достаточно старой дилеммой непередаваемой субъективности и объективизма, который утратил свой объект. Во всяком случае, в сартровской позиции по отношению к этой проблеме, которую мы рассматриваем как ключ к феноменологическому положению относительно психологии, есть определенное стремление разъединить физиологические данные самого интенционального анализа: так в Imaginaire Сартр посвящает первую часть чисто эйдетическому описанию воображающего сознания, признаваясь, что «рефлексивное описания прямо не осведомляет нас о репрезентативной материи ментального образа». Затем он переходит во второй части к исследованию экспериментальных данных: эти данные понуждают к пересмотру феноменологической дескрипции. Подобным образом в Esquisse d'une théorie des émotions попытки формального психолога Дембо интерпретировать, например, гнев в терминах окружения, феноменального поля сил и равновесия структур отвергаются Сартром, поскольку они не удовлетворяют интенциональности конституируемого сознания. Наконец, в Etre et néant само тело превосходится как физиологический организм и постигается как переживаемая фактичность, как объект для другого, но также и как то, посредством чего «мое наиболее интимное внутри» экстериоризуется под взглядом другого: «мое тело есть тут не только как точка зрения, которой я являюсь, но также как точка зрения, на которой актуальным образом основываются те точки зрения, которые я никогда не смогу иметь: оно от меня в любом случае ускользает» (Etre et néant, 419). Если оно от меня ускользает, то это происходит потому, что это есть некое я, а не он. Таким образом, кажется, что разъединение интенционального анализа и физиологических данных предполагается разъединением более существенным, поскольку это разъединение есть философский выбор, а не только методологическая ошибка между сознанием и телом, или скорее между субъектом и объектом. Интеграция тела с субъективностью или субъективности с телом не углубляется у Сартра, который следует скорее трансцендентализму Гуссерля третьего периода: именно Гуссерль оказался от положений Gestaltpsychologie еще до того, как она подчинила его, поскольку, согласно Гуссерлю, объективное понятие структуры ни в каком случае нельзя использовать для описания трансцендентальной субъективности. Очевидно, что понятие «пассивного синтеза» полностью отсутствует в сартровской психологии и философии, которые постоянно ставили Гуссерлю в упрек «помещение духа в вещи», подобно тому, кстати, как тому же Сартру вменяли в вину марксизм.

6. Феноменология и физиология. – Феноменологическая психология Мерло‑Понти принимает, взамен, участие в дискуссии на физиологическом уровне, подобное можно увидеть в работе Структура поведения (Srtucture du comportement). Само понятие значения вторично и требует обоснования на более первичном контакте с миром: «отличие Gestalt'a круга и значения круга состоит в том, что второе познается рассудком, который его порождает как место равноудаленных от центра точек, а первый – посредством субъекта, находящегося в тесном отношении с миром и способного его постигать как модуляцию мира, как кругообразную физиономию» (Phéno. perc, 491). Таким образом, значение не конституирует предельно психологическую референцию, оно само ею конституировано, а роль психологии ощущения состоит, например, в том, чтобы знать, каким образом устанавливается вещь как значение. Ясно, что вещь есть, как говорил Гуссерль, поток Abschattungen, но этот поток унифицирован, добавляет он, в единство восприятия. Итак, откуда приходит это единство, т. е. смысл, которым обладает эта вещь для меня? Из конституирующего сознания? «Но когда я понимаю вещь, например доску, то я не оперирую с ней как с актуальным синтезом, я подхожу к ней с помощью моего сенсориального поля, моего перцептивного поля и, наконец, с помощью типики того, что может быть возможным, некоей всеобщей сборкой с точки зрения мира… Субъект не должен более пониматься как синтетическая активность, но как экстаз, а всякое активное оперирование со значением или с Sinngebung[22] оказывается деривационным и вторичным по отношении к тому богатству значений в знаках, которые могли бы определить мир» (Phén. perc, 490). Феноменология восприятия есть окончательное и серьезное описание этой «универсальной сборки с точки зрения мира». Используемый метод достаточно отличается от метода Сартра: он есть воссоздание шаг за шагом экспериментальных данных и, прежде всего, клинических данных нервной и ментальной патологии. Этот метод, по признанию самого автора, лишь продолжает то, что Гольштейном используется в Структуре и организме. Таков случай афазии .[23] Афазия классически определяется как полная или частичная утрата функций речи: утрата восприятия письменной или устной речи (глухота или вербальная слепота), утрата возможности писать или говорить – эта утрата не является фактом нарушений восприимчивости или периферического моторного механизма. Эти четыре функции пытались соответственно связать с корковыми центрами и объяснить психопатологическое поведение на основе физиологии центральной нервной системы. Голыптейн показывает, что эти попытки с необходимостью тщетны, ибо они принимают без критики деления языка на четыре части во имя рабочей гипотезы: следовательно, эти категории (говорить, писать и т. п.) есть категории обычного использования и не обладают никакой действительной ценностью. Медик, когда он изучает синдром в перспективе этих категорий, не позволяет себя вести самим феноменам, но он прикрепляет к симптомам некую уже заранее определенную анатомию, скопированную с психологической анатомии, которая использует то, что здравый смысл наделяет поведение. Он делает из функциональной физиологии психологическое понятие, и оно им даже не используется серьезным образом. В действительности, если следовать исследованию симптомов афазии, то можно увидеть, что афазик не является чистым и простым афазиком. Он сумеет назвать красный цвет с помощью клубники, хотя и не мог бы назвать цвет в общем. Коротко говоря, он может использовать язык, тот язык, который мы используем без перехода от одной «идеи» к другой: но если нужно в разговоре использовать медицинские категории, то афазик есть поистине афазик. Следовательно, не сонорный комплекс конституирует слово, которое отсутствует в афазии, а это происходит на категориальном уровне; и тогда можно определить афазию как деградацию языка или провал на автоматическом уровне. Больной не может ни понять, ни воспроизвести даже самую короткую историю. Он постигает лишь свою действительную ситуацию, а любая воображаемая ситуация ему дается без значения. Таким образом, Мерло‑Понти, воспроизводя анализ Гельба и Гольштейна, различает в заключении говорящую речь и говоримую речь: у афазика отсутствует продуктивность языка.

Мы не пытаемся здесь дать определение языка, но выражение нового метода: Штейн заявлял о том, что серьезная психология должна даваться в объективных терминах, посредством хронаксии и т. п. Гольштейн отвечал, что подобное физико‑химическое включение не менее теоретично, чем тот психологический подход, каковым является его собственный. Так или иначе речь идет о том, чтобы восстановить «динамику поведения», и в любом случае наличествует восстановление, а не чистое и простое совпадение с изучаемым поведением, при этом все сходные подходы должны быть использованы. Следовательно, здесь нет осуждения каузальных методов, а нужно «следовать в научном развитии причинному объяснению для того, чтобы уточнить смысл и поместить его на правильное место в совокупности истины. Именно поэтому в данном случае не обнаружат никаких опровержений, а лишь усилие понять трудности, свойственные каузальной мысли» (Phén. perc, 13, прим.). Атаки против объективизма, которые находят, например, в книге Дженсона (La Phénoménologie, Téqu, 1951), и сведение феноменологии к «методу субъективации» (ibid., р. 113), нам кажется, опровергаются самим духом всей феноменологической мысли, начиная с мысли самого Гуссерля, который стремился превзойти альтернативу субъект‑объект: в психологии это превосхождение достигается методом дескриптивной постигающей работы с причинными данными, а как «доктрина» использованием дообъективных понятий (Lebenswelt).[24] Отмечают также отказ от индуктивных приемов, какие традиционно устанавливаются эмпиристскои логикой: мы вернемся к этой существенному моменту, когда обратимся к социологии. Но уже и в данном случае метод, превозносимый и используемый Гольштейном, полностью удовлетворяет требованиям феноменологии.

7. Феноменология и психоанализ. – Отношения феноменологии и психоанализа двойственны. Сартр на тех страницах Бытия и времени, где он определяет свой экзистенциальный психоанализ (р. 655–663), адресует фрейдовскому психоанализу два возражения: он является объективистским и каузалистским, а также он использует неясное понятие бессознательного. Объективистский – поскольку Фрейд постулирует на основе травматического случая, а также на основе истории невротиков, некую «природу» либидо. Каузалистский, поскольку он допускает механическое действие на субъекта в социальной среде, исходя из которого он исследует, к примеру, символическое вообще, позволяющее обнаружить латентный смысл в сновидении, в котором манифестируется этот смысл. И все это происходит независимо от субъекта (от «означающей совокупности», говорит Сартр). Наконец, каким образом смысл невроза, если он бессознателен, может быть распознан в тот момент, когда больному оказывается помощь психоаналитиком, исследующего причины болезни? И еще более радикально, каким образом нечто бессознательное может обладать смыслом, ибо любой источник смысла принадлежит сознанию? В действительности есть сознание глубинных стремлений, «эти стремления не отличаются от сознания» (662). Психоаналитические понятия сопротивления, вытеснения и т. п. следует из того, что Оно не является вещью, природой (либидо), но самим субъектом в своей всеобщности. Если сознание различает стремление к вытеснению от нейтрального стремления, то оно, таким образом, хочет не быть нейтральным сознанием, оно есть недобросовестность: «искусство создавать противоположные понятия, т. е. те, которые объединяют в себе идею и негацию этой идее» (95).

И если Мерло‑Понти не воспроизводит эту критику в Феноменологии восприятия (тело как бытие сексуальное, р. 180–198), то это не случайно. Можно указать, что сартровская дескрипция недобросовестности заставляет вводить концептуальное сознание: у Сартра мы всегда будем находиться на уровне чистого трансцендентального сознания. Мерло‑Понти, наоборот, пытается обнаружить пассивные синтезы, благодаря которым сознание получает значения: «Экзистенциальный психоанализ, – пишет он, – не должен служить поводом к реставрации спиритуализма». Он к этому возвращается и в дальнейшем (436): «Идея некоего сознания, которое было бы прозрачно для самого себя и существование которого приводило бы к сознанию, которое обладает существованием, не столь отлично от понятия бессознательного: это, с обеих сторон, та же ретроспективная иллюзия, ибо с помощью эксплицитного объекта в меня вводят все то, что я могу впоследствии обнаружить у самого себя».

Дилемма «оно» и ясного сознания есть, следовательно, ложная дилемма. Нет бессознательного, поскольку сознание всегда присутствует в том, что осознается: сон – это не воображение некоего «оно», которое развертывало бы собственную извращенную драму во время сна моего сознания. Это тот же я, который видит сны и который вспоминает о себе во сне. Тогда не является ли сон некоей лицензией, которая согласует меня с моими влечениями во всякой недобросовестности (mauvaise foi), если я знаю, что я сплю? Отнюдь. Когда я сплю, то я погружаюсь в сексуальность, «сексуальность – это общая атмосфера сна». Все происходит таким образом, что сексуальное значение сна не может быть «тематизировано», если нет несексуального отношения, к которому я мог бы его привязать: символизм сна есть символизм лишь для проснувшегося человека, того человека, который схватывает бессвязность собственного рассказа обо сне и пытается его символизировать, используя латентный смысл. Когда же этот человек спал, то онирическая ситуация была непосредственно сигнитикативной, а не бессвязной. Но эта ситуация не могла быть тогда идентифицирована как сексуальная ситуация. Утверждать, как это делает Фрейд, что «логика» сна требует принципа наслаждения, это утверждать, что сознание, будучи оторвано от реальности, живет в сексуальности, не проникая в сексуальность, не обладая возможностью от него дистанцироваться, ни даже его идентифицировать. Ведь «для влюбленного, который проживает любовь, любовь не обладает именем, не является вещью, которую влюбленный мог бы описать. Это даже не та любовь, о которой пишут книги и журналы, а это то, что обладает экзистенциальным значением» (437). То, что Фрейд называл бессознательным, это в конце концов – сознание, которое не доходит до того, чтобы само себя постичь как точно определенное. Я «обманут» ситуацией и постигаю себя самого как такового лишь тогда, когда я уже из этой ситуации вышел, когда я уже нахожусь в другой ситуации. Только подобная трансплантация сознания позволяет, в частности, понять психоаналитическое лечение, ибо лишь опираясь на наличную ситуацию и, в особенности, на мое переживаемое отношение с аналитиком (трансферт), я могу идентифицировать прошлую травматическую ситуацию, дать ей имя и, в конечном счете, от нее освободиться.

Естественно, подобный пересмотр понятия бессознательного предполагает отказ от детерминистского и от сексуально ориентированного постижения поведения. Невозможно изолировать внутри субъекта сексуальные стремления, которые существовали бы и как причины подстегивали поступки. И сам Фрейд, генерализируя сексуальность по ту сторону генитального, знал, что невозможно изолировать в поведении «сексуальные» мотивы от «несексуальных» мотивов. Сексуальность не существует в себе, она имеет тот смысл, который я придаю своей жизни, и «если сексуальная история человека дает ключ к его жизни, то это происходит потому, что в сексуальности человека проявляется его манера быть в мире, то есть бытье точки зрения времени и с точки зрения других людей» (185). Следовательно, не существует обусловленности поведения сексуальностью, но «взаимопроникновение» сексуальности и существования, ибо сексуальность постоянно наличествует в жизни человека как «двусмысленная атмосфера» (197).[25]

Дата добавления: 2021-07-19; просмотров: 43; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!