Об улье, муравейнике, термитнике

И уроке, который они могут преподать

Общину галикт можно сравнить с растением, которое на пятом году жизни зацветает и затем отмирает. Такие однократно цветущие растения ботаники называют монокарпическими. Семьи многих муравьев и термитов, живущих огромными колониями, представляют системы поликарпические, они словно цветут и плодоносят многократно. Ежегодно тысячи молодых крылатых самцов и самок – женихов и невест – вылетают в определенную пору из гнезд. Плодовитые самки (у муравьев) или супружеские пары (у термитов) расползаются, основывают молодые гнезда, которые со временем, разросшись в общину из сотен тысяч, а нередко и миллионов рабочих особей и солдат, регулярно порождают крылатых, призванных воспроизводить вид.

В этих огромных общинах муравьев и термитов каждая семья состоит из форм, не сходных по строению, повадкам и продолжительности жизни.

То же можно наблюдать и в небольших однолетних общинах ос и шмелей, чьи самки, перенесшие тяготы и испытания зимовки, весной оживают под лучами солнца и, как живые семена, всходят, обрастая молодыми поколениями. Эти семьи рассевают к осени урожай плодовитых зимующих маток, а сами подобно однолетним злакам отмирают с наступлением предзимних холодов.

У всех общественных ос и шмелей особи, выводящиеся к концу лета, обычно зимуют и, следовательно, живут в два‑три раза дольше, чем их сестры‑рабочие, выводящиеся весной и к началу осени уже погибающие. Здесь различие в продолжительности существования рядовых насекомых и самки‑основательницы не выходит за пределы отношения 1: 2 или 1:3; у галикт оно составляет, как мы видели, 1:5 и 1:6, у муравьев же доходит до 1:10, даже до 1:20. При этом в семьях муравьев развитие зародышей может направляться так, что из них формируются в одних случаях сравнительно недолговечные солдаты или рабочие, в других – предназначенные для продолжения рода самки, а у термитов также и самцы, живущие по многу лет.

|

|

|

Знатоки муравьев – мирмекологи – научились воспитывать личинок так, что муравей Формика выходит из кокона не рабочим, способным прожить самое большее год, а развитой самкой, которая создает колонию и живет в ней 10, а то и 20 лет.

У термитов же не только женские, но и мужские особи, не только молодые рабочие, но и солдаты способны, даже пройдя первые этапы метаморфоза, изменять характер развития, и тогда насекомое развивается не в рабочего или солдата, а в долгоживущую крылатую особь. В этом случае, если обстоятельства окажутся благоприятными, насекомое проживет дольше, чем рабочие, даже не в 5 раз, как у галикт, и не в 10–20, как у муравьев, а в 20–30 раз! Каждое такое насекомое‑долгожитель наглядно свидетельствует о возможности управления сроком жизни.

|

|

|

Немало доказательств тому демонстрирует и пчелиный улей.

Выйдя из яйца, личинка медоносной пчелы через шесть дней заматывается в кокон и, окуклившись в нем, засыпает. Это как бы введение в жизнь, предисловие к ней. Но если рабочая пчела появляется на свет весной или в начале лета, ей жить не дольше шести недель, тогда как рабочие пчелы последних летних генераций живут до следующей весны, значит во всяком случае больше шести месяцев. Это естественно: встречая первые холода, семья пчел должна состоять из насекомых, способных перенести зимовку и еще воспитать первое весеннее поколение.

Мало того, в этой же семье, от тех же родителей происходит, такими же пчелами выкармливается матка, но она живет даже пять лет , и здесь уже не имеет значения, выведена она весной или осенью.

Попробуем сопоставить сроки жизни трех родных сестер: 6–26–260 недель… Чтобы яснее стали эти различия, применим масштабы, более близкие эмоциональному восприятию, и сопоставим, к примеру, 50‑летнюю, 200‑летнюю и 2000‑летнюю продолжительность жизни!

Оставим в стороне матку. С первого до последнего часа ее личинка выкармливается особой, специально для нее приготовленной рабочими пчелами пищей – маточным молочком, королевским желе, как его стали в последние годы величать. Но рабочие‑то пчелы все от первой до последней в сезоне поколений выкармливаются, так сказать, «на общем основании». Почему же в таком случае пчела, рожденная в сентябре, живет в пять раз дольше, чем ее родная сестра, появившаяся на свет в мае?

|

|

|

Было бы слишком долго описывать опыты, которые имели в конечном счете цель перестроить обмен веществ в недрах пчелиной семьи. Скажем об итогах: пчелы, рожденные весной, то есть такие, которым полагалось окончить жизненный путь через шесть‑семь недель, продолжали благоденствовать не только через 50, но и через 100, через 200, 300, даже через 400 дней.

После того как доктор Анна Маурицио на Либефельдской опытной станции в Швейцарии проделала эти перестройки жизненных сроков, сходные опыты проведены были во многих странах, в том числе и у нас. Средний лимит продолжительности жизни для пчелы удалось превысить чуть не вдесятеро. Рабочие особи прожили по десять пчелиных веков!

В описываемых здесь экспериментах нет никакого насилия над природой, нет ничего искусственного, вымученного. Подобное можно наблюдать и в естественных условиях.

|

|

|

Взять трутней. Обычно они живут около ста дней. Но смерть настигает трутней не тогда, когда они неспособны жить дольше; кончается лето, и пчелы изгоняют их из общины. В семьях же, потерявших матку, работницы своих братьев не изгоняют, и те благополучно зимуют и доживают до следующего лета.

Одним словом, везде существует скрытый, неиспользуемый запас жизненности. Видимо, Клото мойра, зачинающая нить, делает ее достаточно прочной, и живое существо в состоянии прожить много дольше, чем живет на самом деле.

Значит, опираясь на богатые резервы жизненности, присущие организмам, можно содействовать второй мойре – Лахесис – и подальше оттеснить третью – Атропос – с ее смертоносными ножницами!

Это не сказка!

Заканчивая «Этюды о природе человека», И. И. Мечников писал: «Наше поколение не имеет никаких шансов дожить до физиологической смерти. Но… с каждым новым поколением окончательное решение задачи будет все ближе и ближе».

Что же, мы вправе сказать: дело к тому и идет. «Успехи предупредительной медицины и гигиены», умение предотвращать «внешние причины, грозящие жизни», превзошли в наши дни самые смелые ожидания. Охрана детства и оздоровление старости, целебные средства и воспитание невосприимчивости к заболеваниям, блокирование очагов болезней и мастерство хирургии – все обрело новые черты, все пропитано новыми силами.

Перестали уже быть сенсацией сообщения об опытах итальянца Петруччи, который два месяца поддерживал жизнь человеческого эмбриона вне организма в лаборатории, об успехах хирургов, вживляющих в сердце аппараты, облегчающие его работу, даже сообщения о пересадках сердца. Все больше совершенствуются искусственные легкие, искусственные почки и прочие приборы, где слиты воедино физиология и техника, где через системы обратной связи на автоматические устройства перекладываются многие функции организма. Так готовится драгоценный сплав, укрепляющий слабые звенья, в которых рвется цепь в критические для жизненного процесса моменты.

Мы стали свидетелями того, как вошли в медицинскую практику приемы оживления после клинической смерти. Сейчас вместе с нами трудятся, среди нас ходят люди, уже не однажды, а дважды и трижды возвращенные к жизни. Вот они, умело использованные резервы жизненности живого!

Оперирование больных в охлажденном – гипотермическом – состоянии, операции под непрерывно регулируемым наркозом – вот оно, вторжение практики в разведанные исследователями области сна и анабиоза. Операции на костных тканях (их побуждают расти, восстанавливаться) – вот он, прорыв в область, открытую изучением регенерации.

Несколько лет назад, принимая в Кремле медаль «За укрепление мира между народами», выдающийся ученый Джон Бернал произнес знаменательную речь. Большой раздел ее, посвященный перспективам использования энергии атома в мирных целях, затрагивал также некоторые чисто биологические аспекты.

«Научная мысль может быть освобождена от необходимости работать на войну и сможет направить все свои усилия на облегчение и лечение болезней и на борьбу с самой смертью… – говорил ученый. – Это не сказка и не волшебная страна, это реальная возможность, лежащая в пределах нашей досягаемости».

Должно быть, все теперь согласны с тем, что семью насекомых можно рассматривать как живую модель живого. Если целостный организм во многом представляет пока непроницаемый, «черный» ящик, то в семье насекомых физиологический процесс очень нагляден, можно сказать, разыгрывается в лицах. Это физиологическое лицедейство позволяет проследить почти все, что в лоне организма невидимо даже под ультрамикроскопом. Такие наблюдения помогают рассмотреть невидимое, услышать немое, схватить ускользающее.

Подобно этому и углубленное познание органического мира во всем его многообразии открывает возможность вникнуть в каждое существо в отдельности, подсказывает, какие черты и свойства можно в нем искать, когда они существуют только в зародыше, в намеке, или, наоборот, уже угасают.

Многое тут еще в перспективе…

Отрывок из ответного письма

…Насчет времени составления материала целиком согласен: конец шестидесятых годов прошлого века. Из текста видно, что в ту пору еще оставалась нерешенной проблема несовместимости тканей, и медицина делала только первые шаги в области пересадки органов. Кто автор? Трудно сказать, не хочу торопиться с выводами. Подозреваю также, что ему, должно быть, крепко попадало от тогдашних пуристов за чрезмерное увлечение дедукцией и непростительную склонность к воспарению.

Могу еще сообщить, что вся стенограмма прочитана на нашем старейшем семинаре по витабионике. Вы ведь о нем знаете? Это тот самый, который своим девизом взял две строки (мы тоже не чужды поэзии) из знаменитого маршаковского стихотворения: «Человек, будь он хоть трижды гением, остается мыслящим растением…»

Знакомя семинар со стенограммой, я хотел показать своим будущим «трижды гениям», с какой малости может начинаться дело, даже такое, как штурм небес, как важно уметь находить надежные точки опоры в море неизвестного, соединять эти точки пролетами мостов в будущее.

Кажется, я вижу на вашем лице улыбку. Признаю, и я не чужд воспарения.

Аудитория раскусила мою хитрость с ходу, но отнеслась к маневру вполне великодушно. Один из выступавших, самый юный, заявил даже, что очень поучительно иметь возможность «в зрелом возрасте» посмотреть фильм, на котором ты видишь свои первые шаги, и послушать ленту, где записан твой детский лепет, декламация приготовишки.

…И хотя речь в самом деле идет о приготовительном классе, должен признаться, руанский комментатор Трамблэ профессор Ле Ка был в общем не так уж далек от истины …

Об авторах

Васильева Евгения Николаевна, член Союза журналистов. Родилась в 1923 году в Москве. Много лет проработала в издательстве «Молодая гвардия» и журнале «Вокруг света». Выступает в жанре научно‑художественной лите* ратуры. Автор книги «Фабр» (серия ЖЗЛ) в соавторстве с И. Халпфманом, очерка «Лупа и перо» в сборнике «Пути в незнаемое» и других очерков. В альманахе публикуется впервые.

Халифман Иосиф Аронович, член Союза писателей СССР, биолог, лауреат Государственной премии. Родился в 1902 году в гор. Могилеве‑Подольском. Автор нескольких десятков научных статей и обзоров о насекомых. Широко известны в нашей стране его научно‑художественные книги – «Пчелы», «Муравьи», «Они летят по заданию», «Пароль скрещенных антенн», «Отступившие в подземелье», «Фабр». В альманахе выступает впервые.

Леонид Тендюк

ОГНЕДЫШАЩАЯ ЗЕМЛЯ

Очерк

Рис. А. Шикина

«Извержения вулканов здесь – постоянное явление. Особенно много их, как угасших, так и действующих, на островах Новая Британия. Землетрясениям часто сопутствуют катастрофические волны, внезапно меняющие рельеф дна… В прибрежных водах хищные ядовитые змеи, рыбы, медузы, осьминоги, скаты‑хвостоколы… Множество опасных рифов, мелей, которые изучены совсем недостаточно. Высокая температура воздуха, большая влажность тяжело переносится человеком…»

– Гм, гм, после такой характеристики среди капитанов мало найдется смельчаков, чтобы привести корабль к этим берегам. Но если* экспедиционное судно будет искать проторенные дороги, то мне остается перейти на тюлькин флот, на колесный речной пароход, – так говорил наш боцман, листая «Лоцию южных морей».

«Витязь» приближался к Новой Британии – самому большому острову архипелага Бисмарка и, пожалуй, самому глухому и менее всех исследованному уголку нашей планеты.

Вот уже полуостров Газели высунул далеко в море свои носатые мысы, густо поросшие мангровой темно‑зеленой зарослью. Говорят, эта бухта, в которую мы входим, одна из красивейших в мире. Я немало видел гаваней, но вот когда судно миновало две отвесные хмурые скалы Давапиа, часовыми застывшие у входа в бухту, и перед нами развернулось величественное зрелище, у меня захватило дух от восхищения.

Представьте себе кратер, наполненный водой. Его склоны увенчаны буйной тропической зеленью, и на фоне неба тоненьким стебельком вырисовывается каждая пальма… Нет‑нет, этого не опишешь! Этот феномен природы надо видеть.

…И сразу, как только ноги наши коснулись земли, мы попали в плен необыкновенного, удивительного.

Рабаул – небольшой городок, раскинувшийся у подножия нескольких вулканов. Мы стоим у пирса. Пирс сделан из японского военного корабля, затонувшего во вторую мировую войну. Корпус корабля забетонирован, и к нему теперь швартуются суда. Над городом, справа от нас, полосы бледного дыма. То коптят вулканы Рабаланкаиа и Тавурвур. Тридцать пять лет назад во время извержения одного из вулканов землетрясение полностью разрушило Рабаул. Столицу австралийских колониальных владений перенесли отсюда в Новую Гвинею в Порт‑Морсби, а Рабаул стал провинциальным городком. В нем сейчас большой завод по переработке копры в кокосовое масло, много магазинов, мелких мастерских. Нам обещают показать два чуда Новой Британии: завод и, естественно, вулкан.

Над территорией завода и далеко за его пределами, над всем городом виснет сладковатый запах копры. Огромные корпуса цехов. Один, второй, третий. Вот копру выгружают в бункер. Далее ее размалывают, а вот уже в чаны льется волнистая река кокосового масла. У пирса ошвартован танкер: его наполнят маслом – ив Австралию. Нас хотели удивить грандиозностью завода, цифрами: столько‑то, мол, завод, может переработать копры. Что ж, много! Но вот теперь, когда я вспоминаю Рабаул, передо мной встают не гигантские цеха, не волнистые масляные реки. Я вспоминаю не солидные цифры выпуска продукции, а согнутых меланезийцев в цехах завода.

Утром под проливным дождем от пирса отчалила шхуна вулканологической станции. На ней ежедневно сотрудники станции посещают подножие Рабаланкаиа, замеряя температуру воды в лагуне, где бьют горячие родники. К ним примкнула и наша группа витязян: матросы, океанологи, морские геологи – всего 12 человек. Через час мы были уже возле небольшого рыбацкого селения Матуни, у самого подножия вулкана. Когда шхуна пристала к берегу, один из новобританцев отвязал небольшую, все время дергавшуюся за кормой лодку и поплыл к мысу, к горячим источникам. А тем временем мы, вооруженные масками и ластами, стали нырять прямо с борта.

Здесь неглубоко. Это так называемая банка Маккензи.

О, сколько вокруг кораллов, и каких чудесных! Таких я не видел ни на Таити, ни на Фиджи, где, казалось, кораллы непревзойденной красоты. Все дно, словно весенний луг, усеяно каменными цветами разнообразнейших форм, размеров и оттенков. Но нас предупредили, что в этих водах полно ядовитых змей, и они не заставили себя ждать. Вот одна скользит ко мне, и, сознаюсь, я, позабыв о красоте подводного мира, удираю поближе к шхуне. Но и здесь, под килем шхуны, на дне, вижу скрученную в клубок морскую змею. Нет, воды эти не по мне. И я взбираюсь на борт.

Мне приходилось бывать в пещерах острова Родригес, на Гавайях подымался на потухший вулкан, а вот в кратер действующего вулкана не заглядывал. На Новой Британии такая возможность представилась.

Снизу страшно смотреть на Рабаланкаиа. Это великан с застывшими потоками лавы на склонах: громадные глыбы, переплавленные в адском котле Земли, громоздятся сурово, преграждая дорогу к кратеру. Желтеют куски серы. Склоны заросли кустарником и травой. Но чем выше, зелень исчезает и вулкан предстает во всей своей величественной недоступности. Голая, проклятая людьми и богом земля!

По местным поверьям, в вулканах живут злые духи. Вообще, меланезийцы твердо убеждены, что окружающие их леса и воды – обиталище злых демонов, но демон, живущий под землей, особенно свиреп. Стоит ему немного рассердиться на людей, как он шевелится под землей и тогда из кратера выбрасывает огонь…

Основной кратер метрах в двухстах выше небольшого побочного кратера. Картина впечатляющая! Сам кратер представляет собой котловину, в которой может поместиться целое селение. Дно покрыто илом, склоны – из глыб серы, и отовсюду из щелей вырываются удушливые газы. Сейчас над кратером дует шальной ветер и сечет дождь: кажется, кто‑то злой бросает в лицо мелкими камушками. По веревке, привязанной к валуну, я спускаюсь в кратер, за мной еще один парень из нашей экспедиции – Володя Дехтярев. Сверху летят камни, больно бьют по ногам. Мы все ниже и ниже. Становится невыносимо душно от зловония серы. Но вот наконец и дно. Мы подходим к щели. Прислушиваемся. Там что‑то грозно клокочет, и оттуда пышет жаром, таким, что, если подставить руку, опалит.

Из камушков на дне кратера я выкладываю слово «Витязь» и подымаюсь наверх.

…А потом мы посетили дальнее селение и были свидетелями ловли морских черепах. На острове Новая Британия живет несколько племен: есть племя Солнца, племя Рыбы. Как‑то мы забрели далеко от Рабаула на крайний восточный мыс. Тихо бились волны о коралловый низинный берег. Перешептывались пальмы. Десятка два хижин притаилось у зеленой непроходимой рощи. Это селение рыбаков и ловцов черепах – племя сынов Хвостатой Рыбы. У каждого из них у левого глаза вытатуированы рисунки причудливой рыбы. Мы уселись возле челна‑катамарана. Стройные неторопливые меланезийцы собирались начать ловлю черепах. Вечерело. Ярким полымем вспыхнул в последний раз оранжево‑красный запад. Сгустились сумерки. Затаив дыхание, мы смотрим на церемонию ловли.

Несколько парней зашли в воду, бросили огромные сети. Старый папуас (на Новой Британии кроме меланезийцев живут и папуасы, выходцы из Новой Гвинеи), пожевав какой‑то красный корень, выплюнул его в лагуну – на удачу.

А в это время на берегу женщины, детишки и мы, гости, сидим и слушаем, как поет сын джунглей Толуллай – юноша, наш проводник по меланезийским селениям.

Немало дивного было и в самом Рабауле. Ну, хотя бы базар. Чего только не увидишь здесь! Кокосовые орехи, бананы, диковинные фрукты, съедобные корни, овощи, для которых на нашем языке, кажется, и названий нет.

Базар – в центре города. В отличие от шумных и клокочущих базаров Сингапура или Цейлона, где к вам пристают продавцы, настойчиво предлагая свои товары, здесь тишина и безмолвие. Товары разложены на земле, возле них сидят женщины с детишками. Они пришли с гор. Большинство татуировано. У одних только лицо, у других – все тело.

Вот стоит, красуясь, очаровательная дикарка. Тело ее с головы и до пяток в рисунках‑завитках. Кажется, что на ней полосатая матросская тельняшка. При рождении голову девочки туго обтянули полоской коры, и теперь голова ее, как и у каждого меланезийца, удлиненная. Прямые волосы подстрижены под «макитру».

Кроме фунтов, шиллингов здесь еще пользуются другими деньгами… На высушенный стебелек нанизано по десять или тридцать ракушек, каждая величиной с ноготок. Одна вязка равняется пяти шиллингам. За нее, скажем, можно купить кокосовый орех или несколько бананов. Впрочем, такие своеобразные деньги видели мы и в другом месте…

…Далеко от Рабаула за горами затерялись хижины. Вокруг них, словно кости, белеют голые стволы деревьев – энурло. Кора их идет на изготовление одежды. Сначала ее, как раньше у нас коноплю, бьют, потом выбеливают на солнце. И вот тогда за изготовление пестрых повязок берется самый искусный умелец.

Когда мы пришли в это селение, солнце стояло в зените. Было невыносимо жарко, впрочем не удивительно: календарь показывал начало января – разгар лета. Селение словно вымерло – ни души, только на поляне сидел вождь и, поджав под себя ноги, жевал бетель.

Через час, осмотрев селение, побродив по окрестностям, мы все сидели у хижины в ожидании ужина. На углях допекались плоды хлебного дерева величиной с человеческую голову. И вот наконец ужин готов. Женщина подает каждому по такой «булке», показывает, как надо есть. Обтирает подгоревшие бока «булок» травой, разламывает пополам и ест. Пробуем и мы. Вкусно. Напоминает не то картофель, не то плохо испеченный корж.

Мы немножко опоздали: всего несколько дней хозяин этой хижины женил своего сына. Как и всегда по такому случаю, была зажарена свинья, обложенная фруктами. Старому Яргуну, нашему хозяину, с невесткой посчастливилось: сын его купил себе жену дешево – всего‑навсего за десять вязок перламутровых ракушек. Цена резко повышается или падает в зависимости от возраста невесты. Девушка четырнадцати лет стоит пятьдесят – тридцать вязок ракушек, а когда ей перевалило за двадцать, ее можно купить даже за десять вязок.

…Обычно, когда мы заходим в порты, на пирсе собирается множество людей, чтобы посмотреть на советское судно. Куда только не позабрасывали людей вихри минувших войн! В порту Рабаула нас встретил чех Владимир с женой Эльзой, эстонкой. Они давно живут в Меланезии.

Мы уже несколько часов сидели в хижине Владимира под высокими пальмами, на берегу голубой лагуны. Владимир показывал свои «трофеи»: барабаны кунду, стрелы, бамбуковые рожки, воздушные ружья – все, подаренное ему горными племенами, когда он, врач‑рентгенолог, обходил остров.

С нами Торуэ, парень племени талзи, живущего в соседнем с Рабаулом селении. Стемнело, с гор повеяло прохладой: пробудился береговой бриз. Далеко над океаном повисла луна. В моих руках шкура огромной змеи. Шкуру эту подарил мне Владимир. Что с ней делать? Заметив мою нерешительность, Торуэ что‑то сказал Владимиру, а тот мне:

– Бери, пригодится. Торуэ тебе расскажет легенду. Слушай!

– Эту легенду, – начинает юноша свой рассказ, – в моем племени передают из поколения в поколение. Видишь, вон какая полнолицая луна: щеки, губы, нос. Мы зовем ее, верней, его – луна мужского рода – То Пурго, что значит «дурак». Он действительно не умный. Когда‑то на этом берегу их было двое: То Пурго да еще его старший брат То Кабинана. Они были всесильны. Сначала посадили пальмы, в море бросили рыбу, в лесах завели змей. Потом на острове появились люди: ловцы черепах, рыбаки.

Как‑то старший брат велел То Пурго сойти на землю и подарить людям бессмертие, а змеям сократить жизнь. Люди должны были ежегодно менять кожу и тогда были бы вечно молоды. Но То Пурго сделал наоборот: змеям сказал, чтобы те меняли кожу, и таким образом сделал их живучими, а на людей послал всяческие несчастья. Но если обвязываться кожей змеи, когда настанет полнолуние, тогда даже к старому приходит сила и молодость, – закончил Торуэ свой рассказ.

Что мне оставалось делать? Я покорно взял увесистый подарок. Кожа питона не была высушена и тянула килограммов на десять! На судне я отдал эту кожу товарищам, но на всякий случай отрезал от нее небольшой кусочек и себе: авось стану бессмертным!

Об авторе

Тендюк Леонид Михайлович, член Союза писателей СССР. Родился в 1931 году в селе Владимировна, Кировоградской области (УССР). Начал выступать как автор очерков и фельетонов, но главное в его творчестве – поэзия. Напечатаны книги его стихов: «Поле мое, полюшко…», «Ручьи рождаются в горах». Опубликованы также книги очерков и публицистики – «Одиссея восточных морей» и «Искатели тайфунов». В сборнике печатается впервые.

Рэм Петров

СТАРАТЕЛИ

Очерк

Рис. В. Карабута

Услышишь слово «Енисей» и сразу представляешь себе могучую реку, которая течет через бесконечную сибирскую тайгу в Северный Ледовитый океан. Мало кто думает при этом об ее истоках, где в нее впадают сотни горных, скачущих с камня на камень речек. А ведь Енисей начинается у самой Монголии, течет по удивительной стране Туве, прорезает Западный Саян и только после этого, полноводный и судоходный, катится через всю Сибирь в океан.

Четыре тысячи семьсот километров отделяют Москву от обелиска с надписью «Центр Азии», который стоит в городе Кызыле – столице Тувы. Весь этот путь нельзя проделать на поезде: в Туве нет железных дорог. А в некоторые районы можно попасть только на самолете или вьючными тропами.

Один из таких районов – Тоджинская впадина. Со всех сторон она окружена Саянскими хребтами.

Лежит эта чаша на высоте 800 метров над уровнем моря, а кругом горы высотой полторы‑две тысячи метров. Южный и западный края чаши окаймляет Енисей, еще только рождающийся, буйный, а по северному – его приток Хым‑Сара. В этой впадине не бывает ветров. Солнце светит с безоблачного неба 300 дней в году. И нет климата более континентального, чем в центре Азии. Зимой морозы доходят до 58 градусов, а летом ипогда бывает 38 градусов жары. Ночи всегда холодные, даже в июне могут быть заморозки. И живут там отчаянные охотники‑тувинцы и потомки казаков Ермака – русские.

…Рюкзаки уложены, билеты на самолет до Кызыла в кармане. С моим другом Евгением, которого я по‑приятельски называю Стариком, мы едем в Тоджу. Я могу похвастать 24‑летним рыболовным стажем, он – 30‑летним. Но тайменей, которые водятся в верховьях Енисея, мы никогда не ловили. «Красуля, лень под названием тальмень, – пишет Сабанеев, – известна во всей Западной Сибири, где встречается как в больших реках, так и в речках, достигая громадной величины – до 48 килограммов и более».

Всего сутки прошли с той минуты, когда мы вышли с рюкзаками из дома на московской улице, и вот уже поселок Тора‑Хем – центр Тоджи.

За пять с половиной часов донес нас ИЛ‑18 до Красноярска. Отсюда до Кызыла – самолет поменьше. Через западный Саян над долинами, покрытыми темно‑зеленым лесом, над скалистыми хребтами, снежными вершинами, горными озерами, над вьющимся Енисеем, над лесами, лесами… Из Кызыла в центр Тоджинской котловины нас несет совсем маленький биплан. И опять – хребты, леса, снежные вершины.

Стоит поселок у самого впадения в Енисей речки Тора‑Хем. Живет в нем 800 человек, и не привыкли они к туристам. Нас приняли за геологов. «Новая, – говорят, – партия приехала». Мы не стараемся рассеять это впечатление. Оно даже помогает нам найти проводника и лодку с мотором. После долгих разговоров намечается маршрут: шестьдесят километров вниз по Енисею до впадения Хым‑Сары, а потом в самые верховья притока. Там будто бы больше всего тайменей.

Наш Дерсу – Леня Чернев. С грамотой он не очень дружен, но тайгу понимает и знает превосходно. В его обиходе понравившиеся нам слова: белковать, соболевать, орешничать – промышлять белку, соболя, кедровые орехи. Особая его страсть – волковать. Он согласился ехать с нами, потому что стоял август и охотнику, добывающему пушнину, нечего было делать.

Енисей не течет, а катит свои воды. Ударяет о каменистое дно – водяные струи сталкиваются, сплетаются, возникают воронки, завихрения, гребни. И мы не плывем, а несемся вниз. Сила течения и мотора складываются: наша скорость километров тридцать в час. Мелькают острова, протоки, перекаты. Старик полулежит на носу, Леня управляется с мотором, я вычерпываю воду.

Через два часа устье Хым‑Сары. Теперь надо плыть против течения, и мы еле ползем. На быстрине лодка почти совсем не движется, хотя мотор в 10 лошадиных сил отчаянно ревет. Приходится искать, где течение потише. Медленно проплывают живописные пейзажи.

Теперь я перебрался на нос лодки и привалился спиной к нашей поклаже. Московские мысли еще не выветрились из головы и копошатся, возникают в беспорядке. Действительность воспринимается несколько аллегорически. Река воспринимается как олицетворение жизни. Борьба с течением – как стремление к труднодостижимой цели.

– Смотрите! – восклицает Леня. – Белка через Хым‑Сару плывет. Видно, удирала от кого‑то.

Впереди, распушив хвост по воде, на самой стремнине борется с течением рыжий зверек. Большой хвост относит в сторону.

– Доплывет? – спрашиваю.

– Если таймень не схватит, обязательно доплывет.

По сторонам – горы, покрытые лесом. Преобладает лиственница с мягкими, шелковистыми иглами. Ее зелень густая и очень светлая, а стволы кирпично‑красные, особенно на южной стороне. Ио издали видна только зелень. Поэтому островки сосен рыжеют на этом фоне. А кедровники, как тени облаков, темно‑зеленые. Елей не много. Они тянутся ввысь узкими свечками. Некоторые южные склоны гор безлесные. Они покрыты яркой травой и залиты солнцем. Леня называет их солонопеками.

Старик у нас за старшего. Он опытный «бродяга». Исходил Карелию, берега Белого моря, хаживал на медведя в архангельских лесах. На привалах мы невольно подлаживаемся под его темп. Быстро разгружаем лодку, разводим костер, ставим палатку. Все работают дружно, и уже через несколько дней сами собой складываются обязанности каждого в нехитрой, но чудесной лагерной жизни.

Леня молчалив, но, когда его расспрашиваешь, отвечает охотно. Старик задает ему бесконечные вопросы об охоте, о жизни, о тувинских золотых приисках. Мне особенно запомнился разговор о золотоискателях.

– Я бывал на золотом прииске в Хорале, – рассказывал Леня. – Старатели – пропащие люди. Золото моют, а света белого не видят. Он, старатель, всю жизнь к лотку привязан. И не бросит. Так до могилы и будет стараться.

– А сам золото мыл?

– Мыл…

– Как же не втянулся, не пропал, снова охотничать стал?

– Вовремя, однако, бросил. Был старателем, да вовремя бросил. Не успел пристраститься. И слава богу! Кто втянется, тот уже ничем заниматься больше не будет. Он, смотри‑ка, золото из земли вынимает. Богатства ждет. А другое дело охота, например, когда еще деньги принесет? Зверя выследить надо. Суметь взять.

Шкурку не испортить. Сдать ее. Вишь, однако, сколько хлопот, пока деньги получишь. А тут враз золото. Это большая страсть, угарнее не придумаешь.

Однажды Лене надоело отвечать Старику, и он сам спросил его.

– Вы все меня допрашиваете, что да как. Про жизнь, про охоту. Моя жизнь без хитрости. А вы чем занимаетесь?

– Как это? – озадачился Старик. – Я ученый, доктор наук.

– А друг ваш?

– Тоже.

– Что же, однако, вы, доктора, делаете? Людей лечите?

– Нет. Это звание такое. Оно разным ученым присуждается за научные труды. Вот, скажем, приезжает на Саяны геолог, изучает породы и доказывает, что в таком‑то месте лежит пласт железной руды. А мы в своей области изучаем и доказываем. Исследуем причины болезней, которых врачи не умеют лечить, ищем способы их лечения.

– Важно, – сказал Леня и грустно добавил: – Много таких болезней, много. – Потом посмотрел внимательно и испытующе на наши небритые лица. Чтобы скрыть улыбку, я наклонился, снял сапог и стал перематывать портянку.

Не пересказать всех наших разговоров. Не описать видов, которые нам неожиданно открывали повороты реки. То вздымались вертикально над водой метров на двести потрескавшиеся, голые скалы с корявыми березками, приютившимися в щелях, то показывались ряды далеких, тающих в дымке лесистых холмов, то цепляющаяся за берег, но уже наклонившаяся над подмывающей ее водой сосна с покинутым гнездом коршуна.

Не сосчитать, сколько часов мы хлестались спиннингами. Кажется, вдоль и поперек исхлестали Хым‑Сару. Каждый день вылавливали по нескольку тайменей, но все небольшие, килограмма по полтора‑два. Да еще веселую рыбу хариуса – форель сибирских рек.

На заходе солнца, когда мошкара жмется к воде, хариусы начинают свои танцы. Река покрывается сотнями всплесков и кругов. Это рыба гоняется за мошками, выпрыгивая, ловит их на лету.

Очень занятно ловить эту рыбу на крючок, к которому привязана маленькая метелка волос. Тронешь таким крючком поверхность воды – хариус хватает его, как мошку.

Нам попались только два крупных тайменя. Одного поймал Старик, другого я – в верхней точке нашего маршрута у впадения в Хым‑Сару речки Кижи‑Хем. Там, на крутой излучине, с двух сторон окаймленной высокими каменистыми осыпями, была наша самая долгая стоянка.

Четыре дня и пять ночей провели мы там. Ходили в тайгу, еще более пышную, чем южноуральская. С зарослями черной и красной смородины, брусникой, с таинственными звериными тропами, бесконечно любопытными рябчиками, осторожными глухарями, сердящимися и цокающими на людей белками.

В то памятное утро я, как всегда, встречал солнце со спиннингом в руках. Уже не одна блесна осталась на дне, зацепившись за камень. Поэтому я невольно чертыхнулся, когда почувствовал, что блесна снова за что‑то прочно зацепилась. Но через несколько мгновений я почувствовал, что кто‑то сильно и уверенно тащит ее в омут под обрывом.

«Он!» – подумал я, раскручивая катушку.

Удилище изогнулось и загудело, леска натянулась, как струна, и капли воды не стекали по ней, а разбрызгивались мелкими искрами. «Не волноваться, – пронеслось в голове, – хватило бы лески!»

А рыба все тянула и тянула. Леска, как нож, резала воду. В омуте рыба остановилась. Чтобы ее стронуть с места, я чуть‑чуть подкрутил катушку. И вдруг она, словно поняв наконец, что попалась на крючок, рванулась, кинулась вниз по течению, потом к берегу, потом на стремнину. С необычайной скоростью леска стала выходить из воды, и полутораметровый таймень, сверкнув малиновыми плавниками, вертикально выпрыгнул из воды во весь свой рост. Перевернулся в воздухе и так же вертикально ушел под воду.

Трижды он выпрыгивал, трижды ослабевала леска, и трижды я успевал, откинув удилище, натянуть ее. Таймень был на крючке.

Полчаса я боролся с ним, прежде чем, подцепив багром за жабры, вынул из воды. И вот он, красуля, килограммов на четырнадцать лежит передо мной как награда за многолетнюю верность рекам, рыбалке, Енисею.

Вечером была уха из головы тайменя.

– Послушай, – обратился я к Старику, – о чем ты думал, когда тащил своего тайменя? Что ты чувствовал?

– Да как тебе сказать? Ни о чем особенном. Но кроме самой остроты переживания и охотничьей страсти было какое‑то странное ощущение. Будто проверялось то, что я планировал, организовывал, делал, преодолевал, забираясь в такую даль. Ты прав, конечно, когда говоришь, что важен не улов, а все, вместе взятое: новые места, восходы солнца, встреченные люди, разговоры и думы. Это так. Но вот не поймай мы с тобой по настоящему тайменю, не было бы настоящей радости от Тувы, Тоджи, Енисея, Хым‑Сары.

Через несколько дней мы вернулись в Тора‑Хем. Перед нашим отлетом, чокнувшись с нами на прощание, Леня начал интересный разговор.

– Нс пойму я, однако, зачем вы приезжали? Породы не собирали и карт не рисовали. Рыбы, правда, наловили. Я вон полбочонка засолил. В Москву, что ли, повезете?

– Нет, не повезем.

– Что же вам надо? Мокли в лодке, мерзли в палатке по ночам, в горы лазили за тремя кедровыми шишками.

– А помнишь, Леня, ты нам про старателей рассказывал?

– Ну?

– Так вот, одни старатели землю моют, света белого не видят, чтобы деньги, как ты сказал, прямо из земли да в руку. А другие стараются истину отыскать. Мы говорили тебе, что болезни изучаем. Много их. Люди гибнут. Но почему? Не всегда известно. И вот сидят ученые и тоже белого света не видят. Одна у них цель – найти самое начало, причину болезни. И чем дальше, тем труднее такую золотую крупинку намыть. Стоит сбиться ученому, и окажется, что не ту породу всю жизнь моет. И нет золота.

– Зачем, однако, в Туву ехать?

– Вот и возникнет желание, – продолжал я, – белый свет посмотреть, свои мысли из головы выкинуть да разглядеть их со стороны – ту ли породу моешь? А чтобы мысли выкинуть, надо голову другим интересом занять. Вот ты, Леня, Москву не видел. Скажи, хочется тебе ее посмотреть?

– Ну?

– А зачем? Скажешь – интересно. Вот и нам Туву поглядеть, тайменя поймать интересно. И Байкал посмотреть хочется. На Амур и на Чукотку заберемся! Ты вот волковать любишь. Видно, у тебя особая страсть к этому. А зачем? Соболя, пожалуй, легче добыть, безопаснее, и шкурка дороже.

– Да, – задумчиво произнес Леня, – занятно с вашей наукой получается. Тысячи людей Енисей видят, а к его началу, может, один‑два человека добирались. Карту нарисовали и рассказали всем. Слышал я, не сразу туда дошли. Тоже старатели. Я вот старателем по золоту не стал. Это хорошо. Жаль, что другого старателя из меня не вышло.

– Не то говоришь, Леня. Каждый человек в своем деле старатель, если он душу в дело вкладывает. А белый свет, сам сказал, видеть хочется.

– Да. На следующее лето, однако, в Москву съезжу. Посмотрю.

– А в Париж не хочешь? – засмеялся Старик.

– Нет, – серьезно и веско ответил Леня, – я сначала Москву посмотрю.

Об авторе

Петров Рэм Викторович, профессор, доктор наук, заведующий лабораторией Института биофизики Министерства здравоохранения СССР. Родился в 1930 году в г. Серафимовиче, Волгоградской обл. Окончил Воронежский медицинский институт. Автор 5 монографий и более 100 научных статей. Как автор научно‑художественных произведений выступил с книгой «Сфинксы XX века» (изд‑во «Молодая гвардия», 1967) о пересадке органов и тканей и об иммунологии и очерками «Мужество научной объективности». В сборнике публикуется впервые. В настоящее время работает над книгой «Человек делает открытие».

Джеральд Даррелл[7]

ВСТРЕЧИ С ЖИВОТНЫМИ

Отрывок из книги

Перевод с английского Э. Я. Полиенко

Рис. М. Сергеевой

Животные‑«архитекторы»

Образцы «архитектуры» в животном мире чрезвычайно разнообразны. У некоторых животных весьма смутное представление об удобном жилище, другие же создают удивительно сложные постройки. Странно, что даже среди близких по виду животных наблюдается бесконечное разнообразие «вкусов», касающихся расположения и размера жилищ, выбора материалов, используемых для строительства.

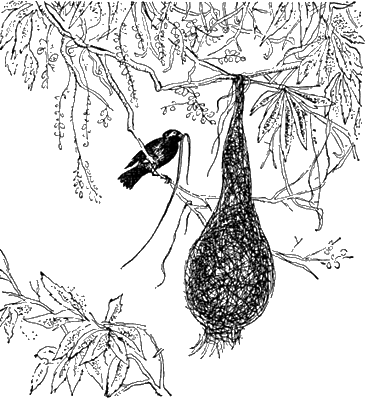

В мире пернатых можно найти жилища любого размера и формы. А у некоторых видов вообще нет гнезд, например у королевского пингвина, в распоряжении которого никаких других материалов, кроме снега, нет. Пингвин носит яйцо на больших плоских лапах, а перья на животе нависают над яйцом и прикрывают его. Каменные стрижи строят хрупкое, в форме чаши гнездо из слюны и прутиков и прикрепляют его к стене пещеры. Очень любопытны гнезда у разных видов птиц‑ткачей, обитающих в Африке. Один из видов этих птиц живет колонией в гнездах размером с полстога. Такое гнездо напоминает многоквартирный дом, в котором у каждой птицы свое помещение с отдельным входом. В этих гигантских гнездах вместе с «законными» жильцами селятся разнообразные мелкие животные – змеи, белки и другие. Неудивительно, что под тяжестью этих колоссальных гнезд нередко ломаются деревья. Обыкновенная птица‑ткач из Западной Африки строит из пальмовых волокон аккуратное круглое гнездо, похожее на небольшую корзинку. Эти гнезда подвешены на ветках, так что дерево кажется усыпанным какими‑то непонятными плодами. Звонкоголосые владельцы гнезд вступают в брак, высиживают яйца, вскармливают птенцов, пререкаются с соседями. Все это напоминает жизнь какой‑нибудь небольшой деревушки.

Сооружая гнезда, ткачи научились завязывать узлы. Гнезда ткачей крепко привязаны к ветке, и нужно приложить большие усилия, чтобы сдвинуть их с места. Однажды я наблюдал, как ткач строил гнездо; это было поразительное зрелище. Он облюбовал для этого тонкую ветку высоко на дереве и подлетел туда с длинной ниткой пальмового волокна в клюве. Ткач сел на ветку, которая тут же начала раскачиваться, и он замахал крыльями, пытаясь сохранить равновесие. Наконец, усевшись достаточно прочно, он принялся жонглировать ниткой, пока не ухватился за самую ее середину. Потом попытался навесить ее на ветке таким образом, чтобы концы свешивались с одной стороны, а петля с другой. Ветка продолжала раскачиваться. Несколько раз ткач ронял нитку на землю и подбирал ее. Наконец он перекинул ее через ветку так, как ему хотелось. Тогда ткач придавил волоконце лапкой, наклонился вперед и продернул два свободных конца с одной стороны ветки через петлю на другой стороне и туго затянул их. После этого он полетел за следующим волоконцем и повторил весь трюк. Он занимался этим весь день, и к вечеру было завязано около тридцати ниточек, причем их концы болтались на ветке, напоминая бороду.

К сожалению, я пропустил следующие этапы строительства, и, когда снова увидел гнездо, оно было пустым: ткачи, по‑видимому, вывели птенцов и улетели. Гнездо своей формой напоминало фляжку; на его конце было маленькое круглое отверстие, загороженное чем‑то вроде крылечка из переплетенных волокон. Я попытался оторвать гнездо от ветки, но это оказалось невозможным, и в конце концов пришлось отломить ветку. Затем я попытался разорвать гнездо и посмотреть, что находится внутри. Но мне понадобилось немало времени и сил, чтобы сделать это, настолько искусно были переплетены и связаны пальмовые волокна. А ведь единственными инструментами птице служили ее собственные клюв и лапки!

В одной из моих поездок по Аргентине я заметил, что почти все пни и железнодорожные столбы в пампе украшены странными земляными сооружениями, напоминающими по размерам и форме футбольный мяч. Сначала я подумал, что это жилища термитов, столь типичные для пейзажа Западной Африки. И только когда я увидел, что на верху одного из этих сооружений сидит маленькая кругленькая птичка с ржаво‑красной спинкой и серой грудкой, я понял, что это гнезда птицы‑печника.

Найдя пустое гнездо, я осторожно разрезал его пополам и поразился искусству, с каким оно сделано. Грязь была смешана с крошечными кусочками сухой травы, корешков и шерстинок, служившими как бы арматурой. Стенки гнезда толщиной примерно в полтора дюйма снаружи оставались шероховатыми, так сказать неоштукатуренными, зато внутри они были гладко отполированы. Вход в гнездо представлял собой маленькое отверстие в форме арки, оно вело в узкий проход. Проход шел вдоль внешних стенок гнезда и наконец выводил в полукруглое помещение, выложенное мягкой подстилкой из травинок и перьев. В целом все это напоминало раковину улитки.

Однажды мне удалось подсмотреть за парой, строящей гнездо. Птицы не обращали на меня никакого внимания, если я держался на расстоянии примерно двенадцати футов, хотя иногда они подлетали, чтобы взглянуть на меня поближе. Наклонив голову набок, они рассматривали меня некоторое время, потом взмахивали крылышками, как бы пожимая плечами, и возвращались к своей работе. Гнездо было наполовину закончено: его основание птицы прочно прикрепили к верхушке столба, стены и внутренний коридор достигали высоты четырех‑пяти дюймов. Оставалось только покрыть гнездо куполообразной крышей.

Ближайшее место, где можно были найти влажную почву, находилось на расстоянии полумили на берегу мелкой лагуны. Птицы прыгали вдоль кромки воды с суетливым и вместе с тем несколько напыщенным видом, тыкая клювом здесь и там. Требовалась грязь совершенно определенной густоты. Найдя подходящий участок, они принимались возбужденно прыгать по траве, подбирая корешки и травинки. Это выглядело так, будто у птиц вдруг отрасли усы. Пара летела с полными клювами к облюбованному участку влажной земли. Ловким движением опытного жонглера, не выронив ни единой травинки, птицы подхватывали изрядную порцию грязи. Забавно вскидывая клювы, они перемешивали строительные материалы до тех пор, пока «усы» не становились совершенно грязными. Затем с приглушенным, но торжествующим писком пара летела к гнезду. Здесь груз укладывался в нужное место, уплотнялся и утрамбовывался до тех пор, пока плотно не приклеивался к стене. Потом птицы пробирались во внутреннюю часть гнезда и обрабатывали новый кусочек стены клювами, грудками и даже крыльями, чтобы добиться желаемой гладкости.

Но без сомнения, подлинные «архитекторы» в животном мире – это насекомые. Достаточно посмотреть, с какой математической точностью построены пчелиные соты. Насекомые способны создавать удивительные жилища из самых разнообразных материалов – дерева, бумаги, воска, глины, шелка, песка; столь же разнообразны их жилища и по конструкции.

Одно из первых наблюдений за животными‑«архитекторами» я сделал в десятилетнем возрасте. Меня больше всего на свете интересовал животный мир водоемов, и я проводил все свободное время, вылавливая сачком из прудов и речушек насекомых, которых поселял в больших стеклянных банках. В одной из банок находились личинки веснянки. Эти любопытные, похожие на гусениц существа прячутся в своеобразный шелковистый кокон, открытый с одного конца, а затем маскируют кокон снаружи подходящим материалом. Мои веснянки – довольно невзрачные обитатели стоячего пруда – украсили свои коконы кусочками отмерших водорослей.

Однако мне сказали, что, если вытащить веснянку из ее кокона и поместить в банку с чистой водой, она спрядет себе новый и замаскирует его любым материалом, который вы ей предоставите. Я решил проверить это на опыте. Четыре веснянки, хотя они и извивались от негодования, были осторожно вытащены из коконов. Затем я положил их в банку с чистой водой, на дне которой лежала горсть маленьких белых ракушек. К моему удивлению и радости, веснянки изящно украсили новые коконы ракушками.

Я пришел в такой восторг, что чуть не замучил несчастных веснянок. Несколько раз я заставлял их строить новые коконы, украшенные все более невероятными материалами. Мной даже было сделано интересное открытие: если в разгар строительных операций переселить веснянок в новую банку с другим материалом, то можно заставить их построить пестрые коконы. Одна веснянка, например, роскошно украсила половину кокона ракушками, другую – кусочками древесного угля. Однако моей величайшей победой было то, что я заставил трех из них украсить коконы осколками синего стекла, кусочками красного кирпича и белыми ракушками. Более того, эти материалы были расположены полосками, правда довольно неровными, но все‑таки полосками.

Сражения в животном мире

Помню, как однажды в Греции я лежал на выжженном солнцем склоне холма, заросшего искривленными оливковыми деревьями и кустами мирта, и следил за развертывающейся у моих ног битвой. Мне посчастливилось наблюдать эту битву в качестве, если можно так выразиться, военного корреспондента. Ни до ни после мне ни разу не довелось видеть что‑либо подобное.

Воевали две муравьиные армии. Атаковали блестящие, ярко‑красные муравьи, а угольно‑черные оборонялись.

Началось с того, что я заметил совершенно необычный муравейник. В нем обитали два вида муравьев – красные и черные, сосуществовавшие весьма мирно. Так как мне никогда прежде не доводилось видеть, чтобы два вида муравьев жили вместе, я решил понаблюдать и обнаружил, что красные были истинными владельцами муравейника, а черные – их «рабами», захваченными еще куколками. Прочтя о привычках «поработителей», я стал следить за муравейником в надежде проследить один из их походов за «рабами». Прошло несколько месяцев, и я начал думать, что «поработители» или слишком ленивы, или у них вполне достаточно «рабов».

Крепость красных муравьев находилась у самых корней оливкового дерева, а в тридцати футах ниже по склону холма располагался муравейник черных. И вот в одно прекрасное утро я заметил несколько красных муравьев, ползающих приблизительно на расстоянии ярда от жилища черных. Вряд ли красные муравьи искали пищу, ибо передвигались без свойственной им проворной любознательности. Они ползали как будто без определенной цели. Время от времени муравьи, взбираясь по травинкам, замирали на самой верхушке, шевеля стебельками усиков. Иногда два из них встречались, останавливались как бы для дружеской беседы и трогали друг друга усиками. Только понаблюдав за ними, я понял, что они делают. Их передвижения были не такими бесцельными, как казались вначале, ибо муравьи очень тщательно, подобно охотничьим собакам обследовали каждый клочок земли, по которому должна была пройти их армия.

Черные муравьи были чем‑то встревожены. Иногда один из них встречался с поработителями, поворачивался и бежал обратно к дому, к многочисленным группам своих сородичей, которые собирались кучками и, по‑видимому, держали «военный совет». В течение двух дней «разведчики» армии красных муравьев продолжали тщательно исследовать местность. А потом начались «военные действия».

«Разведчики» в сопровождении четырех‑пяти небольших отрядов подошли к черному муравейнику, и в двух‑трех шагах от него завязались схватки. Черные муравьи отважно бросались на красных, но те быстро и яростно сжимали своими огромными челюстями голову или верхнюю часть туловища противника.

Основные силы «поработителей» спускались вниз по холму. Приблизительно через час они подошли на расстояние четырех‑пяти шагов к муравейнику черных, и тут я с изумлением увидел, как они с поразительной точностью разделились на три колонны. Одна двигалась прямо на крепость черных, две другие начали заходить с флангов. Это была незабываемая картина. Мне казалось, что я рассматриваю с высоты птичьего полета поле битвы какого‑то исторического сражения. Мне было хорошо видно расположение и атакующих, и обороняющихся; я видел колонны подкреплений, спешивших сквозь травяные джунгли, и две фланговые колонны «поработителей», подходивших все ближе и ближе к муравейнику. А те и не подозревали об этом маневре и собрались отражать натиск центральной колонны.

В конце концов черные все‑таки заметили, что их окружают. Началась паника, часть муравьев бесцельно забегала по полю битвы, другие в испуге побежали прямо на красных «захватчиков» и были мгновенно убиты. Однако нашлись и такие, которые, казалось, сохраняли спокойствие. Они бросились внутрь крепости и начали эвакуацию куколок в самую дальнюю от врагов часть муравейника. Но было слишком поздно. Заходящие с флангов колонны внезапно нарушили свои ряды и подобно красному приливу заполнили вето местность. «Поработители» преследовали черных муравьев, отбирали куколок. Если черные оказывали сопротивление, их немедленно умерщвляли. Однако наиболее трусливые спасали свою жизнь, бросая куколок. Вся местность была усеяна мертвыми и умирающими муравьями обоих видов. Красные собрали куколок и отправились обратно в свою крепость на холме. Больше мне ничего не удалось разглядеть, потому что совсем стемнело, и я с величайшей неохотой покинул поле боя.

Рано утром я вернулся и увидел, что война окончена. Черный муравейник опустел, остались лишь мертвые и искалеченные муравьи. Я поспешил к муравейнику красных и успел как раз вовремя, чтобы увидеть прибытие последней части армии, осторожно несущей в челюстях военные трофеи – куколок. У входа в муравейник победителей взволнованно приветствовали черные «рабы». Они касались усиками куколок, возбужденно суетились вокруг своих господ. В этом было что‑то по‑человечески неприятное.

Конечно, животные не ведут между собой никаких войн. Они сражаются, или защищаясь от врага, или нападая, чтобы добыть пищу. Наблюдая за «военными действиями» муравьев, я вспомнил о муравьином льве. Взрослый муравьиный лев очень похож на стрекозу и выглядит совершенно невинно. Но так сказать, в детском возрасте это прожорливое чудовище пользуется исключительно коварным методом для ловли добычи, значительную часть которой составляют муравьи.

Личинка муравьиного льва округлой формы, а ее огромная голова вооружена сильными клещевидными челюстями. Она закапывается в рыхлую песчаную почву и делает круглое углубление, напоминающее кратер вулкана. На дне, замаскировавшись песком, личинка поджидает добычу. Рано или поздно появляется муравей, спешащий с присущей всем муравьям деловитостью, и попадает на край кратера. Он пытается выбраться из него, но песок осыпается. Пока муравей тщетно старается выкарабкаться, струйки песка стекают вниз и будят притаившуюся в засаде личинку. Та немедленно приступает к действию. Орудуя большой головой и челюстями, она обрушивает сильную струю песка на муравья, все еще отчаянно барахтающегося на краю воронки. Сбитый с ног струей песка, муравей скатывается вниз и исчезает в огромной пасти. Через несколько секунд кратер пуст и на вид безопасен, но в глубине личинка муравьиного льва в это время пожирает свою добычу.

Одно из средств защиты безобидных животных – убедить врага в том, что оно на самом деле страшное, свирепое существо, которое лучше оставить в покое. Забавный пример такого притворства мне преподнесла желтая выпь, когда я коллекционировал животных в Гвиане. Эту стройную птицу с изящным, остроконечным клювом и медлительными величественными движениями вырастил индеец, и поэтому она была совсем ручной. Я обычно позволял ей днем расхаживать вокруг лагеря и только вечером сажал в клетку. Прекрасное оперение желтой выпи имеет все оттенки осенней листвы, и когда птица стояла неподвижно на фоне деревьев, она совершенно исчезала из виду. Это была хрупкая, изящная небольшая птица, на вид совсем беззащитная.

Однажды в полдень три огромные, воинственно настроенные охотничьи собаки прибежали вслед за хозяином в лагерь. Одна из них увидела на краю леса выпь. Собака, навострив уши и тихо рыча, стала приближаться к птице. Две другие быстро присоединились к первой, и все три начали подкрадываться к выпи. Она позволила им приблизиться на расстояние около четырех футов, прежде чем соизволила заметить их. Затем она повернула голову, уничтожающе посмотрела на них и резко повернулась к ним клювом. Собаки замерли, видимо удивленные, что птица не удирает при их приближении, но все‑таки подвинулись ближе. Выпь вдруг быстро наклонила голову и расправила крылья. В середине каждого крыла было красивое пятно, незаметное, когда крылья сложены. Сейчас пятна походили на глаза огромной совы, уставившейся на собак. Превращение смирной, слабенькой птички в существо, напоминающее разъяренного филина, произошло так молниеносно, что собаки остановились и, поджав хвосты, пустились наутек. Выпь сложила крылья, почистила клювом растрепавшиеся перышки на груди и опять замерла. По‑видимому, собаки не причинили ей ни малейшего беспокойства.

В. Рыбин

НАШЕСТВИЕ РЕЛИКТА

Очерк

Рис. Б. Лаврова

Инженеры в панике

Возможно ли биологическое чудо? Ну, например, чтобы в наши дни опять возродились динозавры?

– Динозавры – нет, – ответил мне на такой вопрос знакомый биолог. – Но я могу рассказать о другом реликте, не менее интересном, чем доисторические чудовища, потому что он реальность. Слышал ли ты когда‑нибудь о моллюске дрейссене?

И он сообщил мне удивительные вещи.

Ровно двести лет назад, в августе 1769 года, на берегу непроточного рукава Яика – так прежде называли реку Урал – стоял человек и держал в руках друзу ракушек, сцепленных друг с другом. Этих моллюсков он с трудом оторвал от камня, чтобы поближе рассмотреть полосатые раковинки, большие, маленькие и совсем крохотные…

Так была найдена и впервые описана «многовидная ракушка».

А человеком этим был Петр Симон Паллас, третий естествоиспытатель XVIII века, после Линнея и Бюффона, как его почтительно величали.

Паллас установил, что ракушка встречается только на Волге, Яике и Каспийском море.

Прошло несколько десятилетий. Зоологи время от времени обращали внимание на Mytulus polymorphus, вновь и вновь описывали ракушку, не видя от нее ни вреда, ни пользы.

И вдруг в 1824 году ее обнаруживают на другом конце континента – в лондонских доках. И словно прорвало: в 1825 году ракушку находят в восточнонемецких озерах, в 1826 году – в Рейне, еще через два года – в бассейне Эльбы. В короткий срок моллюск становится своеобразной зоологической знаменитостью. Пока что только среди ученых. Немцы называют его «странствующей зебровидной ракушкой». Бельгийский зоолог Бенеден присваивает ей имя знакомого аптекаря Dreissens.

Чтобы докопаться до причины странного поведения моллюска, его разводят в аквариумах, потакают всем его «капризам», меняют воду, подсчитывают прирост. Ученые роются в палеонтологических материалах, сравнивают, выдвигают гипотезы. И конечно, изучают всю родословную дрейссены.

…Триста миллионов лет назад в теплых морях карбона вымер моллюск неопилита. Подчинившись неумолимому закону эволюции, он уступил место другим, более приспособленным организмам. Но неопилит оставил после себя многочисленное потомство моллюсков. Чередовались геологические эпохи, менялись очертания материков и океанов, появлялись новые виды животных и исчезали, а моллюски все жили и множились. О их бессчетном количестве свидетельствуют теперь многометровые слои ракушечника.

Незадолго до того, как древние волосатые приматы взяли в руки палку и, сами того не ведая, начали историю человеческого рода, в чистых пресноводных водоемах Европы появилась дрейссена. Вымирали креодонты, падали у водопоев на острую щетку ракушек. Мастодонты и динотерии тяжелыми слоновыми ногами впрессовывали их в. каменистое дно рек. Не было водоема, где бы виноградными гроздьями не висела дрейссена. Ее распространение останавливали только горные хребты да соленые моря.

А потом пришло оледенение. Северные реки замерзли, южные помутнели. Бешеные ледниковые потоки несли камни и песок. Маленькие нежные сифоны – фильтры ракушек забивались тяжелыми взвесями. Дрейссена погибала. Осталась она только в небольших «оазисах», куда не дотянулись холодные языки ледников.

Вторичному ее расселению по Европе помог человек. Суда на своих днищах разнесли ракушек по многим рекам. А там, где реки не соединялись между собой, человек построил каналы: Мариинскую систему, давшую выход из Волги в Неву, канал Огинского, соединивший бассейны Немана и Днепра, многочисленные каналы Западной Европы, связавшие большинство рек и речек. И дрейссена не только выжила, но к началу нынешнего столетия распространилась почти в доледниковом ареале.

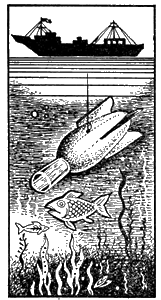

«Нашествие» моллюска на Европу было неожиданностью. В реках его распространение еще как‑то ограничивала извечная в животном мире борьба за существование. А в проточных заводских прудах, в каналах и крупных водопроводах с их отстоявшейся и часто профильтрованной водой, где вмешательство человека нарушило естественное соотношение живых организмов, дрейссене ничто не мешало. И она стала размножаться темпами, встревожившими инженеров.

В девяностых годах прошлого века о «дрейссеновой опасности» начинает писать широкая пресса: ракушка забивает водопроводы Парижа и Арля. В 1895 году при чистке берлинского водопровода из труб выгребли целую гору моллюсков, удивившую размерами даже специалистов. В 1909 году на одной из датских электростанций пришлось чистить конденсаторы. Любопытные подсчитали тогда, что только за одну неделю из водотоков извлекли три миллиона ракушек. В 1912 году дрейссена закупорила 36‑дюймовую трубу хемптонского водопровода на Темзе. Из нее вычистили 90 тонн ракушек.

Но самым поразительным было «завоевание» моллюском озера Балатон в Венгрии. До тридцатых годов нашего столетия дрейссены в озере не находили. Но потом через Балатон по системе каналов впервые прошло несколько судов. Они, как полагают, и занесли дрейссену на своих днищах. 12 сентября 1932 года один из сотрудников Балатонского биологического института, купаясь, уколол обо что‑то ногу. Биолог оказался достаточно любопытным: он нырнул и нащупал под водой ракушку. Это была первая находка дрейссены в Балатоне. Ученые знали, что моллюск будет размножаться, но они не предвидели темпов. Всего через два года ракушка появилась всюду. Она сплошным слоем покрыла сооружения в гавани, сваи, лестницы купален, камни, днища судов, прибрежный тростник, стебли и листья рдестов и даже панцири и ноги раков. До 30 тысяч ракушек насчитывали местные жители на каждом квадратном метре дна.

В Советском Союзе с «дрейссеновой опасностью» впервые столкнулись на Днепрогэсе. Моллюски толстым слоем покрыли подводную часть плотины, решетки, напорные трубы и щиты гидростанции. Местами толщина обрастания достигала полуметра.

После войны дрейссена «напала» на канал имени Москвы. В 1947 году она там была в единичных экземплярах. А шесть лет спустя сплошь, в несколько ярусов, облепила бетонные берега и шлюзы.

Ракушка как будто идет вслед за людьми, появляется там, где человек вмешивается в природу. Мы строим плотины – она покрывает бетон толстым слоем. Погибая и разлагаясь, она образует сероводород, который приводит к коррозии бетона. Мы прокладываем гигантские трубопроводы – она закупоривает их. Бывало, что из‑за этого останавливались заводы. Мы проектируем скоростные суда, а дрейссена цепляется за их корпуса и даже гребные винты. Скорость судов падает вдвое. Мы строим гидроэлектростанции – она мириадами повисает на сорозадерживающих решетках, словно хочет загородить путь воде.

Как с ней справиться? Первое, что приходит на ум, – яды. Отравить – и все тут, например хлором. Но оказалось, что это не так‑то просто. При смертельной концентрации яда ракушки мгновенно закрывают створки и – пожалуйста! – ждут, пока у людей лопнет терпение. Малые же дозы для дрейссены не вредны.

Проще на бытовых водопроводах: там вода постоянно хлорируется. Но предприятиям хлорирование не подходит, им нужна чистая вода. А на ГЭС и того труднее: нельзя же хлорировать, например, всю Волгу. Слишком дорого. А кроме того, в реках есть и другая живность, которую травить совсем уж незачем. И все же на некоторых зарубежных электростанциях идут даже на это: так досаждает дрейссена.

Проблема борьбы с моллюском вошла ныне в планы большинства гидробиологических научных учреждений. Против него брошено едва ли не все, чем располагает современная наука: самые замысловатые сочетания покрытий от кузбасского лака с примесью ДДТ до «слоновой кости» с пиретрумом, электрический ток, горячая вода, хлор, медный купорос, гидроэлектрический эффект, ультразвук…

– Да что это за проклятие такое на нашу голову! – воскликнул я, наслушавшись этих страстен, всерьез напуганный рассказами биолога. – Неужели наша техническая мощь…

– Кто, по‑твоему, сильнее, медведь или комар? – прервал биолог мою грозную тираду.

– Ну… – ответил я неопределенно.

– Медведь? Правильно. А помнишь сказочку, как комары медведя из болота прогнали? Он их лапами с размаху бил, по земле катался, дерево с корнем вырвал. И ничего с комарами не мог поделать. Так вот и мы с нашей технической мощью иногда напоминаем этого медведя. Один инженер хвалился: у меня, говорит, ничего в водовод не проскочит. И действительно, техника была на высоте. Скорость воды в трубе такая, что даже гаечный ключ, если уронить, несет как щепку. Фильтры крупные и мелкие. Вертушка специальная поставлена, перемалывает все в пыль. А через два года дрейссена все равно появилась.

– Но почему?!

– Чтобы успешно бороться с любым противником, нужно его знать, – ответил биолог. – Нужны долгие и серьезные научные исследования. Они ведутся. Но я непосредственно этим не занимаюсь и рассказать ничего не могу. Советую поговорить с учеными, изучающими биологию дрейссены. Например, с кандидатом наук Михаилом Ивановичем Коровченко…

««Ракета КО»

Я лежу в спальном мешке на палубе, на самом носу, возле якорного клюза. Внизу плещут волны. Вверху бегут облака, посеребренные лунной ночью и веселые, розовые с восходом солнца.

Каждый раз, любуясь изменчивым рассветным небом, я говорю себе: «К дьяволу все мои привычки! Уйду в моряки!» Хотя знаю, что уже никуда не уйду – не тот возраст.

Хорошо мечтать, не вылезая из спального мешка. Но если вылезти и приподняться над стальным бортом, сразу ощущаешь, что ночь холодна и ветер свиреп. Приподнявшись, можно увидеть на палубе худощавого человека с сухим, выдубленным ветрами лицом. Это Коровченко. Дождливой ли ночью, ветреным ли утром, знойным ли днем он всегда на одном и том же месте – у правого борта, возле своего аппарата. Крутит ручку лебедки, сливает воду или промывает мешок. Аппарат этот носит громкое название «Ракета КО», что означает «количественная отсеивающая». По внешнему виду прибор напоминает авиационную бомбу со стабилизатором, подвешенную горизонтально. «Ракета» все время болтается над бортом и, по‑видимому, служит основной причиной пристального внимания к нам пассажиров всех встречных судов.

Наше называется «Наука». Оно входит в состав флотилии речных научных судов Института биологии внутренних вод Академии наук СССР. Институт находится на берегу Рыбинского водохранилища. Это и была наша отправная точка. И вот мы уже неделю плывем по Волге, «прыгая» из водохранилища в водохранилище. Палуба завалена аккумуляторами, ящиками с приборами, рулонами клеенки, пенопластовыми кругами поплавков. Мы плывем все дальше и дальше. Одна феерическая картина сменяет другую: лиловый закат над Рыбинским морем, ночной туман с призрачными силуэтами буксиров и звоном склянок, блеск дальних костромских монастырей, сказочные зеленые обрывы Плеса, неожиданная радуга, перекинутая, словно мост, с берега на берег, неестественно красный рассвет под Городцом, сплошные грозы от Горького до Казани, песенные утесы Жигулей, знойное солнце над трубами Вольска и вольные просторы новых и новых водохранилищ с тяжелым морским накатом…

Впрочем, не все любуются пейзажами. Судовой кок Соня с утра до вечера гремит кастрюлями. Капитан Жора Усатов все время глядит в бинокль, будто высматривает вражескую эскадру. Гидробиологи целыми днями что‑то паяют, разбирают и вновь собирают. А кандидат наук Коровченко крутит свою лебедку. Эту часть «научной» работы я быстро освоил и стал его добровольным помощником. Именно возле лебедки, налегая на рукоятку, я начал понимать, что наука – это не только творческие взлеты, а главным образом настойчивый, долгий и нередко однообразный труд.

Несколько раз в сутки мы опускаем «Ракету» за борт, некоторое время держим ее под водой на гудящем, как струна, стальном тросе, потом поднимаем на палубу, выливаем из резинового мешка воду, строго измеряя ее объем. Затем отдельно сливаем в склянку с формалином зеленую муть планктона. Это для того, чтобы потом в лаборатории точно подсчитать, сколько планктона в каждом кубометре речной воды.

«Ракета количественная отсеивающая» – изобретение Коровченко. Она весьма облегчила исследования, позволив процеживать большие объемы воды и брать пробы без остановки судна. Она сыграла немалую роль в разработке метода, который фактически спас гидроэлектростанции от дрейссены.

В свободные часы мы с Коровченко сидим на палубе и говорим о дрейссене.

– Почему механические вертушки не могут перемолоть ракушку?

– Ракушку перемололи бы. Да она не попадает в трубопроводы. Попадает велигер.

– Это еще что за чудо?

– Именно такой вопрос задают и конструкторы этих вертушек. Диву даешься. Ведь, прежде чем конструировать, надо хотя бы поинтересоваться, как эта дрейссена размножается и живет. А дело вот в чем…

Я внимательно слушал Коровченко. Плыли вечерние берега. В тяжелой фиолетовой воде всплескивала рыба. Судно бежало, как по асфальту, оставляя за кормой серебряный след. А под нами, в темных глубинах, обитал многоликий дренссеновый род: мириады трохофор, велигеров, поствелигеров, сифонообразующих и просто ракушек, которых биологи называют странным грамматическим именем – дефинитивы.

Как только температура воды поднимается до 15 градусов, взрослая ракушка начинает; выметывать в воду яйца. За сезон она успевает выкинуть до 70 тысяч яиц. Через сутки каждое из них уже личинка, так называемая трохофора. Еще через двое суток личинки превращаются в велигеров и поднимают «паруса». Именно так и называется приспособление, которое позволяет им «парить» в толще воды и путешествовать с течениями. Размер велигеров 170 микрон. С током воды они проникают всюду, и даже песчаные фильтры не могут их остановить.

Через десять дней велигер достигает в длину четверти миллиметра и начинает искать себе постоянное местожительство, твердый субстрат, как говорят ученые. Это уже поствелигер. Он еще может, если ему не понравится место, перебраться на новое.

И вот проходит месяц. Ракушка выросла до трех миллиметров и стала взрослой. Теперь она обречена жить и расти там, где осела в молодости, будь это подводный камень, раковина другой дрейссены, трубопровод, фильтрующая решетка или тонкая трубочка промышленного водотока. Ракушка крепится к стенке тонкими и упругими, как капрон, бисусными нитями. До 200 таких нитей гарантируют ей покой.

А человеку гарантируют хлопоты. Ведь порвать бисусные нити почти невозможно, скорее сорвешь с дрейссены створки раковины. Оставаясь на месте, ракушка увеличивается в 10–15 раз, выметывает новые десятки тысяч личинок, которые, когда подходит срок, оседают рядом, завоевывают новые площади, покрывают все вокруг толстой и прочной «шубой».

Умертвить всю эту массу живности нетрудно: достаточно лишь перекрыть воду, если это, разумеется, возможно. Но вычищать потом мертвую дрейссену – дорогой и тяжелый труд. Кроме того, при всех ухищрениях не удается удалить ракушек отовсюду, особенно из небольших труб и трубочек. Бывает, что оставшаяся дрейссена с пуском системы заносится водой туда, где ее меньше всего ждут. Так и случилось на Волжской ГЭС. После капитального ремонта одного из мощных гидроагрегатов умерщвленную дрейссену понесло током воды в зазоры турбинного подшипника. Случилась авария. Это было последней каплей, переполнившей терпение инженеров. Они обратились за помощью к «чистой» науке.

Так нередко бывает. Нетрудно вспомнить примеры, когда, казалось бы, совершенно отвлеченные научные исследования приходили на помощь народному хозяйству. Седобородые профессора и очкастые аспиранты, хоть и не спешно, хоть и без гарантии успеха, но докапывались до корней истины, раскладывали по полочкам явления. Они не строили новых заводов, не увеличивали выпуск валовой продукции, они только отвечали на вопросы. Но этого оказывалось достаточно.

Проблемой дрейссены было предложено заняться Куйбышевской станции Института биологии внутренних вод. Станция эта находится в Тольятти. Белый домик сказочным теремком прилепился к краю зеленого обрыва. Вокруг шумит стройка: бывший провинциальный городишко Ставрополь, а ныне Тольятти, быстро превращается в один из крупнейших на Волге промышленных центров.

А возле белого домика биологической станции тихо. Тихо и в кабинетах, обилием заформалиненной живности напоминающих музейные залы: летом большинство сотрудников в экспедициях. За окнами серебристая даль залива с силуэтами судов и темный утес в туманной дымке. В этих вот кабинетах несколько лет назад и сосредоточился центр борьбы с «дрейссеновой опасностью». На столы ложились все новые книги и журналы на русском, немецком, английском, где говорилось о дрейссене. Таких работ оказалось более тысячи двухсот. Но, увы, почти во всех этих трудах было очень мало главного – исследований экологии и биологии ранних стадий дрейссены. Лишь один из этих трудов оказался исключительно важным. На рубеже прошлого и настоящего веков немецкий ученый Мейзенгеймер занимался, казалось, весьма далеким от практики делом: изучал эмбриологию дрейссены. Возможно, многие считали его занятия самой что ни на есть «чистейшей» наукой. Но не будь их, нам пришлось бы проводить исследования сейчас. На это ушли бы годы. Труд Мейзенгеймера явился той основой, на которой можно было развернуть дальнейшие работы. Ученым стало ясно, что бороться с дрейссеной нужно на ее наиболее уязвимой личиночной стадии развития.

Оставалось выяснить, как развивается дрейссена в условиях волжских водохранилищ. Начались опыты со специальными садками, непрерывные и весьма утомительные наблюдения с единственной целью – накопить факты. Одних только наблюдений под микроскопом потребовалось свыше десяти тысяч.

Но как вести исследования непосредственно в водохранилище? Если пользоваться обычной методикой, принятой в гидробиологии, то есть брать в разных местах водоемов пробы на зоопланктон батометром, то таких проб понадобилось бы почти сто тысяч. А это означало растянуть работу на многие годы.

И тут случилось то, что нередко бывает в научных исследованиях: ученые стали инженерами, сами сконструировали и построили принципиально новый прибор для взятия проб – «Ракету КО». Она позволила свести число проб всего лишь до 375. Но объем обследованной воды при этом не уменьшился. «Ракета» профильтровала 1000 кубометров волжской воды. В результате этих исследований, длившихся без малого четыре года, выяснилось важное обстоятельство: численность велигеров не постоянна, за сезон бывает два‑три резких взлета, когда насчитывается до 300–400 тысяч личинок в кубометре воды. И если срезать эти пики…

Так родилась идея уничтожать ракушки всего лишь два‑три раза в году, когда основная масса моллюсков только‑только осела на субстрат, а те, что осели между пиками, еще не стали взрослыми.

Наиболее подходящим из всех средств уничтожения дрейссены оказалась обыкновенная вода, подогретая до 60 градусов. Провести профилактику одного гидроагрегата можно в считанные минуты. Для этого нужно всего несколько кубометров такой воды. Электроды, вмонтированные в систему трубопроводов, превосходно справляются с такой задачей. Погибшая мелкая ракушка после включения гидроагрегата выносится водой в нижний бьеф плотины. Она нигде не накапливается и не засоряет трубопроводы, потому что створки ракушки еще не успели окрепнуть.

– Вот и все, – сказал в заключение Коровченко, но отнюдь не с облегчением. – Этот метод годен только для защиты гидроагрегатов. Для крупных промышленных водопроводов он не подходит. Там нужно другое. Что именно? Это решается в каждом конкретном случае…

Зло или благо?

А теперь я намерен сообщить нечто сенсационное. По крайней мере для меня именно так прозвучали слова Коровченко:

– Дрейссену надо не уничтожать, а разводить.

Согласитесь, читатель, что такое утверждение более чем странно. Все время говорилось о дрейссене как о кошмаре водопроводов и чуть ли не проклятии века, и вдруг – радуйтесь…

– Бороться с нею надо там, где она вредна, то есть лишь за водозаборными решетками гидротехнических сооружений, – продолжал Коровченко. – Во всех же других местах от нее никакого вреда, зато много пользы.

Есть такая наука – малакология. Она изучает моллюсков. Существует Европейский малакологический2 союз. Тысячи ученых посвящают моллюскам всю свою жизнь. Потому что моллюски – самый многочисленный после насекомых класс животных, их 112 тысяч видов.

Палеонтологи по древним раковинам узнают о прошлом нашей планеты. Геологи определяют по ним возраст породы, что помогает искать нефть, уголь, сланцы, природный газ. Строители возводят из ракушечника дома. Одесса, Симферополь, Севастополь, Керчь и другие южные города чуть ли не целиком построены из этого материала.

Моллюски дают жемчуг и перламутр. Но самая большая их ценность – белок, который они накапливают с большой быстротой. Вес биомассы моллюсков колоссален. От маленьких улиток до гигантских осьминогов и кальмаров, от деликатесных устриц до красавиц тридакн они в огромных количествах заселяют планету. Многие из них – лакомство для людей и превосходный корм для животных. По вкусовым качествам и питательности мясо моллюсков не уступает самой благородной рыбе. Это было известно во все времена.

Человечество все пристальнее всматривается в океан, видя в нем одну из основ будущего процветания. Сейчас мы переживаем эпоху, которая, возможно, будет иметь не меньшее значение в истории, чем в свое время был переход от охоты к скотоводству и земледелию. Привычные понятия пастбищ и лугов человек переносит на океан, на озера и реки. С каждым годом все больше становится культивируемых подводных лугов, где выращиваются водоросли. Делаются попытки создавать искусственные стада рыб, которые бы нагуливали вес в океане, а потом возвращались к берегу, к человеку. Развивается новая отрасль хозяйства – устрицеводство.

Если исходить из этих тенденций, то двустворчатые моллюски просто клад. На суше им даже нет аналога. На суше нет животных, которые бы росли как грибы. Представьте себе, что на поле, не признавая никаких грядок и междурядий, сплошь в несколько слоев растут… мясные котлеты. А ведь именно такое сравнение приходит на ум, когда заходит речь о моллюсках как источниках пищи или корма. Это очень быстро сообразили венгерские крестьяне, когда в 1934 году началось массовое расселение дрейссены на озере Балатон. Они кормили ракушкой свиней и кур, применяли ее в качестве удобрения.

Коровченко рассказывает, что по его совету жители окраин Тольятти начали заготовлять дрейссену впрок, содержа ее живой в воде. Для этого можно использовать простейшие деревянные рамы. Их опускают с мостков в воду и, когда они обрастут молодой дрейссеной, вытаскивают на берег. Вот и весь процесс заготовки корма для свиней или кур.

Дрейссена во всех стадиях развития – хороший корм для рыб. Белуги, севрюги и осетры Северного Каспия и Нижней Волги нагуливают жир именно на дрейссеновых «пастбищах».

Сейчас, когда человечество все острее ощущает недостаток в чистой пресной воде, особенно важной становится и другая особенность дрейссены – способность очищать воду. Если налить в ведро мутной болотной воды и бросить туда десяток ракушек, то уже на другой день она будет как стеклышко.

Непрерывно в течение всего дня дрейссена фильтрует воду. Ракушка питается органическими взвесями, все, что несъедобно, она обволакивает слизью и в виде мелких катышков выбрасывает на дно. Недаром в тех местах, где много дрейссены, вода прозрачна. Ученые выяснили, что моллюск весом всего полграмма за 8–9 часов совершенно очищает пол‑литра воды.

Но дрейссена не терпит той ядовитой мути, которую сбрасывают в реки некоторые предприятия. Если в районе стока промышленных вод дрейссена не живет, а в других местах водоема она есть, из одного этого можно заключить, что на предприятии плохо работает система очистки…

Вот так враг может оказаться другом, если его поближе узнать.

Когда‑то Петр Симон Паллас писал, что из факта ненахождения ископаемых животных еще нельзя заключить, что они более не существуют. Дрейссена, найденная им в Яике, – тому доказательство. А в наши дни ученые нашли и прародителя всех земных моллюсков – неопилита. Оказалось, что это реликтовое чудо, вымершее, как полагали, 300 миллионов лет назад, живет в океане на трехкилометровой глубине. Кто знает, может быть, и он в свое время доставит много хлопот человеку? А может, принесет какие‑то блага? Но как известно, беды приходят сами, а к благу надо идти. Идти – стало быть, изучать.

Об авторе

Рыбин Владимир Алексеевич, член Союза журналистов СССР, корреспондент журнала «Советский Союз». Родился в 1926 году в Костроме. Автор выступает в различных жанрах – очерка и рассказа, фотоочерка и поэзии – во многих журналах, газетах, альманахах. Работает над книгой «Из варяг в греки» о путешествии по древнему торговому пути. В сборнике публикуется впервые.

П. Д. Астапенко

РАБОТА ДЛЯ НЕПОСЕД

Записки «международного чиновника»

Заставка худ. В. Найденко

Это было десять лет назад, в 1957 году. Мы, двадцать четыре научных сотрудника, завершив на антарктической станции Литл Америка работу по программе Международного геофизического года, перебрались на транспорт «Вайндот». Наступил час прощания с Антарктидой.

Когда «Вайндот» тронулся в путь на север, мы, семеро метеорологов, работавших в Антарктическом международном центре погоды, собрались на палубе. Все были возбуждены, переполнены смешанными чувствами грусти и радости и как‑то по‑особому торжественно настроены.