Под керамикой понимают любые поликристаллические материалы, получаемые спеканием неметаллических порошков природного или искусственного происхождения.

Это определение исключает из числа керамических материалов стекла, хотя нередко и их рассматривают как разновидность керамики.

Современные виды керамики делят на две наиболее общие группы: конструкционную и функциональную. Под конструкционной понимают керамику, используемую для создания механически стойких конструкций, а под функциональной — керамику со специфическими электрическими, магнитными, оптическими и термическими функциями.

Керамика как альтернативный материал.

В мире современных материалов керамике принадлежит заметная роль, обусловленная широким диапазоном ее разнообразных физических и химических свойств. Например, температура плавления карбида гафния (3930°С) на 250° выше, чем у вольфрама. В семействе керамик есть диэлектрики, полупроводники, проводники (сравнимые по проводимости с металлами), сверхпроводники. Важнейшими компонентами современной конструкционной керамики являются оксиды алюминия, циркония, кремния, бериллия, титана, магния, нитриды кремния, бора, алюминия, карбиды кремния и бора, их твердые растворы и разнообразные композиты.

Перспективность керамики обусловлена многими факторами, среди которых наиболее важны следующие.

1. Керамика отличается исключительным многообразием свойств (многофункциональностью) по сравнению с другими типами материалов (металлами и полимерами).

2. Важным достоинством керамики является высокая доступность сырья.

3. Технология получения конструкционной керамики, как правило, менее энергоемка, чем производство альтернативных металлических материалов.

4. Производство керамики, как правило, не загрязняет окружающую среду в такой мере, как металлургия.

5. Получение керамики обычно более безопасно, чем производство альтернативных металлических материалов.

6. Керамические материалы по сравнению с металлами обладают более высокими коррозионной стойкостью и устойчивостью к радиационным воздействиям, более долговечны в агрессивных средах.

7. Керамические материалы обладают большей биологической совместимостью, чем металлы и полимеры, и это позволяет использовать их в медицине, генной инженерии.

8. В керамических материалах возможно создание разнообразных нано композиций – генерального направления развития современной электроники.

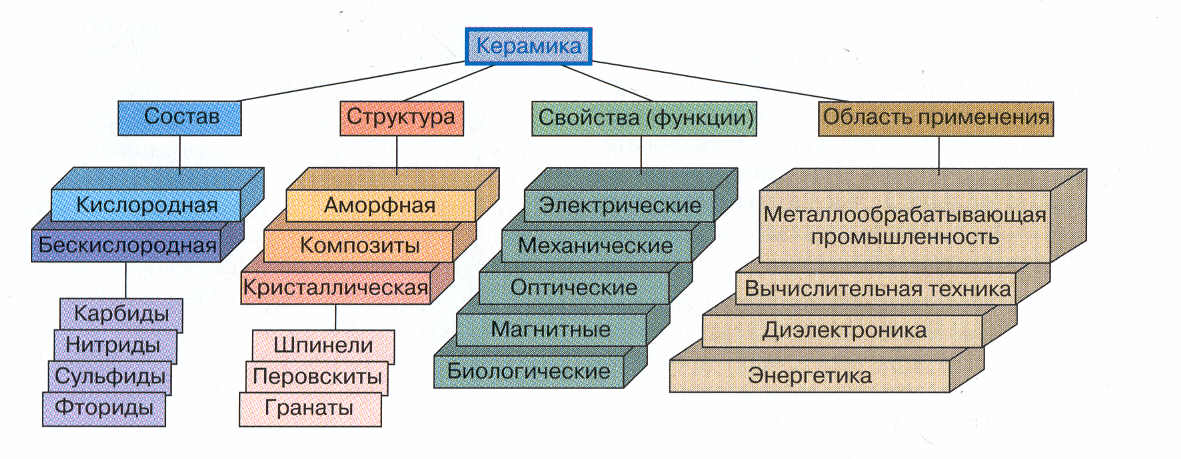

Рис. 7.1. Состав, строение, свойства керамики.

Состав керамики.

Сырье, используемое для производства керамики, может быть природного или технического происхождения. К природным материалам относятся, прежде всего, многообразные глинистые породы. Технические исходные вещества многообразны по своему составу. Их следует разделить на две основных группы: кислородосодержащие и бескислородные.

Глинистые породы.

К глинистым породам относятся глины, каолины, бентониты, которые одновременно являются пластичными материалами. Все глинистые породы состоят из оксидов металлов и неметаллов и относятся к кислородосодержащему сырью (рис. 7.1.).

Глинами называют осадочные горные породы, состоящие в основном из глинистых минералов и примесей других минералов и обладающие пластичностью.

Глины составляют около 50 % всех осадочных пород земной коры. По происхождению выделяются обломочные и химические глины, образовавшиеся в основном в результате выветривания. Выветривание - механическое разрушение и физико-химическое разложение горных пород, содержащих кремнезем SiО2 и глинозем Аl2О3.

Глинистые минералы представляют собой водные алюмосиликаты (xАl2О3 • ySiO2 • zH2O), где x, y, z имеют различные значения.

К важнейшим глинистым минералам относятся:

1. Каолинит — Аl2О3 • 2SiO2 • 2Н2О.

2. Монтмориллонит — (Ca, Mg)O • Аl2О3 • (4 – 5)SiO2 • xН2О.

3. Гидрослюда (иллит) — К2О • MgO • 4Аl2О3 • 7SiO2 • 2Н2О.

Минеральный состав глин отличается неоднородностью, однако в нем всегда преобладают глинистые вещества. В составе глинистого сырья в виде примесей встречаются зерна кварца, полевых шпатов, слюды, оксиды и гидрооксиды железа и марганца, а также органические вещества, растительные и животные остатки. В глинистом веществе может содержаться в большом количестве один или несколько минералов. Глины подразделяют на мономинеральные, когда глинистое вещество состоит преимущественно из одного минерала, и полиминеральные, когда глинистое вещество состоит из нескольких минералов.

Каолином называют мономинеральные глины, состоящие преимущественно из каолинита или минералов каолинитовой группы.

Каолин отличается от других глин высоким содержанием глинозема Аl2О3, меньшей пластичностью и обладает свойством придавать повышенную белизну обожженному керамическому материалу. Ввиду того, что он служит сырьём для изготовления фарфора, его называют фарфоровой землёй.

Образования каолина – чисто химический процесс, который можно передать суммарным уравнением

2K[AlSi3O8] + 7H2O = Al2[Si2O5](OH)4 + 4H2SiO3 + 2KOH .

полевой шпат каолин

Каолин может образоваться непосредственно из полевого шпата, а также из прокаолина, первоначально образованного из полевого шпата при обычном выветривании, если его нагревать с водой под высоким давлением. Если каолин нагревать под давлением в слабощелочной среде (с раствором щелочного карбоната), то он превращается в монтмориллонит Al2[Si4O10](OH)2•nH2O, в то время как в сильнощелочной среде из него получаются цеолиты.

При нагревании каолинит сначала отщепляет воду (10мм рт. ст. при 430˚C). Механизм отщепления воды показывает, что вода в каолините связана химически. Обезвоженный каолинит (метакаолинит) при более сильном нагревании сначала разлагается на Al2O3 и SiO2; при ещё более высокой температуре из него образуется муллит 3Al2O3•2SiO2 (наряду с тридимитом).

Глины, которые часто значительно превосходят каолин по своим пластическим свойствам, служат для изготовления гончарных изделий, фаянса, керамических изделий и майолики. Большинство сортов глин окрашено в желтовато-серые или синеватые тона, но встречаются также и совершенно белые глины.

Глины, богатые окисью железа, окрашиваются после прокаливания (обжига) в бурые цвета. Из них изготавливают обычно глиняные горшки и терракотовые изделия. Формовой землёй называют глину, сильно загрязнённую окисью железа и песком. Такая глина служит преимущественно для изготовления кирпича и черепицы. Глину, сильно загрязнённую примесями карбонатов кальция и магния, называют мергелем. Она не пригодна в качестве сырья для керамических изделий, однако её используют при производстве цемента.

Глинистые породы относятся к пластическим материалам.

Пластичные материалы — вещества, образующие при затворении водой жирную вязкую массу, которой посредством внешнего воздействия (формования) может быть придана любая форма. После прекращения воздействия, полученные изделия сохраняют приданную им форму, а после обжига переходят в камнеподобное состояние.

Глины отличаются тонкой дисперсностью (дисперсность — характеристика размеров твердых частиц), которая характеризуется преобладанием частиц размерами менее 10 мкм (более 50%) и менее 1 мкм (до 25%). По содержанию тонкодисперсных фракций глины подразделяются на группы (табл. 7.1.).

Таблица 7.1.

Содержание тонкодисперсных фракций в глинах.

| Группы глин | Содержание частиц, %, размером менее | |

| 10 мкм | 1 мкм | |

| Высокодисперсные | Свыше 85 | Свыше 60 |

| Среднедисперсные | 60 - 85 | 40 – 60 |

| Низкодисперсные | 30 - 60 | 15 – 40 |

| Грубодисперсные | Менее 30 | Менее 15 |

Свойства глин.

Важнейшими свойствами глин являются следующие свойства: пластичность, набухание, воздушная усадка, спекаемость, огнеупорность, способность образовывать устойчивые суспензии.

Пластичность - способность глин образовывать с водой тестообразные массы, принимающие под давлением любую форму и сохраняющие ее после высыхания. Пластичность зависит от минералогического состава и дисперсности глин. С пластичностью связана, способность глин образовывать с отощающими материалами (кварц, шамот и др.) прочную и твердую однородную массу.

По пластичности глины бывают связующие, пластичные, тощие и непластичные. Связующие глины, имеющие наибольшую пластичность, не снижают своей способности образовывать пластичное тесто при добавке более 50 % непластичных материалов. В пластичные глины можно добавлять до 50 % непластичных материалов, не снижая способности глины образовывать пластичное тесто, в тощие — только до 20 %. Непластичные глины не образуют пластичного теста.

Набухание — способность глины увеличиваться в объеме при смешивании с водой. Это свойство зависит от минерального и зернового состава глин.

Воздушная усадка — это уменьшение объема глины и изделий из нее при сушке, а огневая усадка — при обжиге. Воздушная и огневая усадки зависят от минералогического состава глинистого вещества, дисперсности и влажности изделий. Воздушная усадка тем больше, чем выше пластичность глин. Воздушная усадка колеблется от 1,5 до 13 %, огневая — достигает 23 % от объема сырого образца. Добавление отощающих материалов снижает усадку.

Спекаемость глин заключается в их способности при обжиге образовывать камнеподобное твердое тело (черепок), характеризующееся высокой механической прочностью и химической стойкостью. Степень спекания зависит от состава глинистой массы и режима обжига. Температура спекания у разных глин колеблется от 450 до 1400°С. По степени спекания, при температуре обжига 1350°С глины делятся на сильноспекающиеся, способные при обжиге давать черепок с водопоглощением не более 2%, среднеспекающиеся — с водопоглощением не более 5% и неспекающиеся — с водопоглощением более 5%.

Огнеупорность — способность глин противостоять, не расплавляясь, воздействию высоких температур. Огнеупорность зависит от химического состава глин, дисперсности, наличия примесей.

По огнеупорности глины делятся на высокоогнеупорные (температура плавления 1700°C и выше), огнеупорные (температура плавления от 1580 до 1700°С), тугоплавкие (температура плавления 1350...1580 °С) и легкоплавкие (температура плавления менее 1350 °С).

Адсорбционные свойства характеризуются способностью глин поглощать из окружающей среды и удерживать на поверхности частиц глинистых минералов те или иные ионы и молекулы. Адсорбционные свойства глин зависят от их состава и дисперсности. Глины, образованные за счет вулканических туфов, обладают наиболее активными адсорбционными свойствами.

Цвет глин, как в сыром, так и в обожженном состоянии зависит от минерального состава и присутствия различных примесей в глинах: даже незначительное количество примесей меняет основную окраску глин. Мономинеральные глины имеют обычно белый или светло-серый цвет, каолин — чаще белый, желтоватый, серый. Зеленая и голубая окраска разной степени интенсивности присуща гидрослюдистым глинам. Гидрооксиды и оксиды железа придают глинам оттенки желтого, красного и фиолетового цветов; оксиды марганца — буроватый цвет. Наличие различных минеральных компонентов дает смешанную окраску, часто неравномерную по слою. Органические примеси окрашивают глины в серый, темно-серый и черный цвета.

По цвету обожженного черепка различают беложгущиеся глины (белый черепок), светложгущиеся (светло-желтый, светло-серый черепок), темножгущиеся (красный, коричневый оттенок черепка).

По содержанию красящих оксидов (Fe2O3 + TiO2), от которых зависит цвет глиняного черепка, глины подразделяют на четыре группы: с весьма низким содержанием (до 1%) красящих оксидов, с низким содержанием красящих оксидов (Fe2O3 менее 1,5%, ТiO2 менее 1%), со средним содержанием красящих оксидов (Fe2O3 1,5-3%, ТiO2 1-2%), с высоким содержанием красящих оксидов (Fe2O3 более 3%; ТiO2 более 2%).

Дата добавления: 2019-02-22; просмотров: 639; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!