Результаты дендроклиматической оценки хвойных древостоев

Во время жизни дерева на него оказывают влияние факторы внешней среды. Факторы внешней среды классифицируются на 3 группы: абиотические – факторы неживой природы, биотические – факторы живой природы и антрогогенные.

Участки живой природы формируются под действием комплекса экологических факторов, степень их влияния для разных территорий не равнозначна. К таким факторам, относят климатические условия: количество солнечной радиации, тепловой режим, свет, осадки, состав воздуха и ветровые характеристики. Среди этого списка солнечная радиация не зря занимает одно из первых мест. Её количество для территории обуславливает остальные факторы относящихся к климатическим. Неслучайно, слово климат изначально переводиться как наклон, имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонту. Немаловажной группой факторов являются орографические особенности местности, характеризующие рельеф территории – это высота участка над уровнем моря (относительно «Кронштадтского флагштока»), крутизна склона или угол отклонения склона от горизонтальной плоскости, экспозиция склона – направленность его понижения относительно сторон горизонта.

В тесной зависимости от двух опасных выше групп факторов находяться эдафические, включающие в себя вид подстилающей материнской породы, химический и механический состав почв, их водно-физические свойства, кислотность рH почв.

|

|

|

Выделяется также группа биотических факторов связанных с влиянием живой природы на абиотическую среду. Эта группа приводит к значительному видоизменению природной территории в результате деятельности живых организмов. Большое влияние в природные сообщества оказывает человеческая жизнедеятельность.

Все последствия деятельности людей принято называть антропогенными факторами. Они могут быть прямыми и косвенными. Прямые факторы, непосредственно влияют на ценозы, косвенные через действие других факторов. Отдельной группой факторов дающей ещё более комплексную картину для понимания этапов развития объекта являться исторические факторы. Они характеризуют историю присущее только данному объекту и показывают его отличительные особенности от других похожих объектов. Эти факторы, указывают на уникальность объектов во времени и в пространстве.

Для того чтобы рассмотреть особенности проявления групп факторов, вычленить главные из них, оценить долю влияния каждого нужны люди обладающие необходимыми знаниями. Исследователи практически всегда имеют знания по нескольким близким к своей тематике направлениям и являются специалистами в нескольких областях.

|

|

|

Наиболее подходящим методом выявления влияния условий внешней среды на рост деревьев выбран дендроклиматический анализ. Данный вид анализа базируется на изучении прироста древесных пород путем построения древесно – кольцевых хронологий и выявления особенностей динамики ширины годичных колец. Хронологический анализ, заключающийся в датировке минимальных и максимальных размеров «колец», указывает на большое количество совпадений направленности кривой прироста, особенно в экстремальные годы (табл. 3.2.).

Самой продолжительной хронологией является хронология сосняка травяно-болотного. Она составляет 211 года, охватывая период с 1802 года по 2013 год.

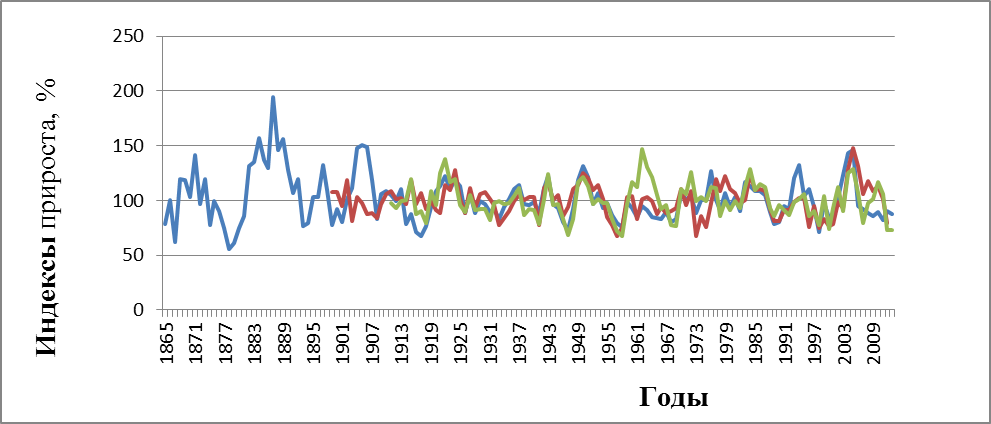

Древесно – кольцевые хронологии сосняков представлены на рис. 3.3.

Можно отметить схожесть изменчивости временной динамики колебаний годичных размеров прироста. Даты экстремальных величин в большинстве случаев совпадают во всех условиях местопроизрастания сосны [75]. При рассмотрении размеров заметно, что участки леса с оптимальным увлажнением характеризуются наибольшими годичными кольцами. Следовательно, условия роста являются определяющими для образования годовой продукции древесины.

Примечание: синий – сосняк травяно-болотный, красный – сосняк кисличный, зеленый – сосняк черничный.

|

|

|

Рис. 3.3. Динамика роста сосняков

Анализируя график (рис. 3.3), можно сделать вывод о том, что сосна, произрастающая в различных типах леса, подвержена влиянию одних и тех же экологических факторов. Примером этого служит синхронное изменение динамики роста. Наиболее крупные спады и всплески индексов прироста во всех сосняках приходятся на одни и те же года, только изредка нарушается синхронность графиков во временных промежутках между экстремальными величинами. Одними из основных контролирующих рост и тенденцию изменения величины прироста являются климатические факторы.

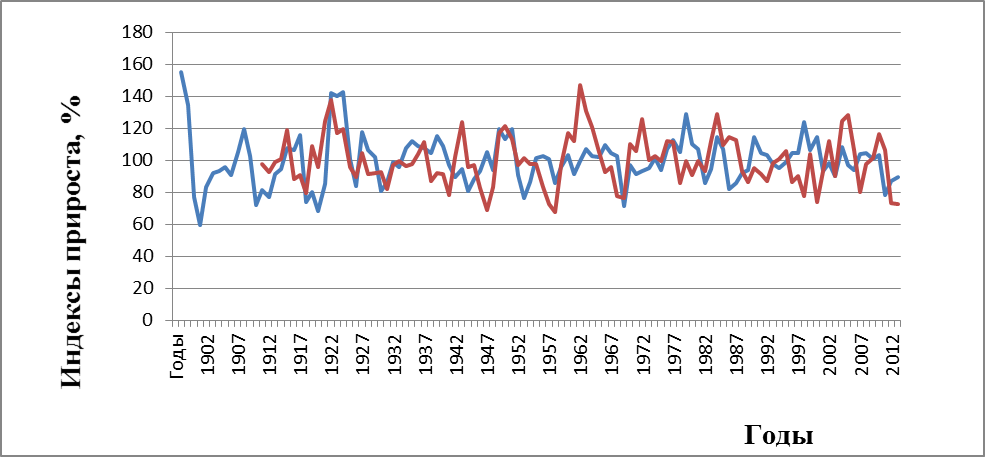

При анализе ельников были построены древесные шкалы для черничных, кисличных и травяно-болотных условий местопроизрастания ( рис. 3.4). Закономерности динамики роста, которые характерны для сосняков присущи и для деревьев ели. Отличительной физиологической особенностью этого древесного вида, является меньший период запаздывания снижения темпов роста после неблагоприятного года.

Ельники произрастают в разных условиях местообитания, но не смотря на это кривые их роста сходны друг с другом. Следовательно, как и в отношении с сосняками (см. выше) на все типы леса влияет схожий комплекс экологических факторов. Наибольшие размеры прироста наблюдаются в оптимальных условиях у ельника кисличного.

|

|

|

Примечание: синий – ельник травяно-болотный, красный – ельник черничный, зеленый – ельник кисличный.

Рис. 3.4. Динамика роста ельников

Дальше для сравнения одинаковых типов условий местопроизрастаний, но разных древесных пород приведены графики. Первый из них сравнивается сосняк кисличный с ельником кисличным. Из графика (рис. 3.5) видно, что приросты реагируют синхронно.

Примечание: синий – сосняк кисличный, красный – ельник кисличный.

Рис. 3.5. Древесно-кольцевые хронологии сосняка и ельника кисличных.

Рассматривая данный график можно предположить о том, что в виду своих физиологических особенностей ель способна образовывать большие по размеру годичные кольца. Об этом свидетельствует более высокая по сравнению с сосняками амплитуда колебаний прироста. У сосняка скачки пророста обладают меньшей амплитудой. Предположительно, что данная особенность возникла в связи с экологией и адаптационными особенностями древесных видов к условиям местопроизрастания.

Следующим рассмотрен пример синхронности прироста ельника черничного и сосняка черничного. Видно, что колебания сосняка имеют большую амплитуду, чем у ели. Данный тип условий, исходя из типологии В. Н. Сукачева является для ели оптимальным, а для сосны, которая предпочитает песчаные почвы, менее благоприятные. Поэтому у сосняков в данных условиях характерна более скачкообразная форма динамики роста.

Примечание: синий – ельник черничный , красный –.сосняк черничный.

Рис. 3.6. Древесно-кольцевые хронологии ельника и сосняка черничных.

Последним вариантом, рассмотренным нами в ходе выполнения исследовательской работы, было сравнение кривых роста сосняка травяно-болотного и ельника травяно-болотного. В отличие от предыдущих двух случаев древесно-кольцевые хронологии показывают высокую степень сходства в росте насаждений.

Примечание: синий – сосняк травяно-болотный, красный –.ельник травяно-болотный

Рис. 3.7. Древесно-кольцевые хронологии сосняка и ельника травяно-болотных.

Таблица 3.2 – Годы повышения и угнетения прироста

| Название хронологии | Годы мин значений прироста | Годы макс значений прироста |

| Ельник кисличный | 1912; 1916;1918;1920;1923;1925;1926;1928;1930;1931; 1934; 1938;1941;1944;1947;1952; 1955; 1957;1958;1961; 1966; 1968; 1969; 1973;1978;1980;1982;1985;1989; 1992; 1996;1998;2000;2003; 2007; 2012 | 1911; 1913; 1915; 1917; 1919; 1921; 1922; 1924; 1927; 1932; 1937; 1939; 1943; 1945; 1949; 1950; 1953; 1960; 1962; 1967; 1970; 1972; 1976; 1979; 1981; 1984; 1986; 1990; 1993; 1995; 1997; 1999; 2000; 2004; 2005; 2008; 2010 |

| Сосняк черничный | 1901; 1903; 1906; 1912;1914;1916; 1918; 1923;1926;1930;1933; 1935; 1940; 1942;1944; 1946; 1953;1958; 1959; 1965;1969; 1971; 1975; 1978;1980;1982; 1986;1989; 1991; 1993; 1994; 1997; 1999; 2001; 2002; 2006; 2008; 2011 | 1902; 1907; 1909; 1913; 1915; 1920; 1922; 1927; 1934; 1937; 1943; 1945; 1949; 1951; 1955; 1957; 1960; 1963; 1970; 1973; 1974; 1979; 1981; 1984; 1987; 1990; 1996; 1998; 1999; 2004; 2007; 2010; 2012 |

| Сосняк кисличный | 1901; 1906; 1910; 1912;1918;1920;1923; 1925;1926;1930;1933; 1937; 1942;1944; 1948; 1950; 1953;1958;1961;1965;1967;1969; 1971; 1975; 1976; 1980;1982; 1986; 1991; 1993;1997;2001;2003; 2006; 2009; 2011 | 1898; 1903; 1905; 1908; 1911; 1913; 1915; 1917; 1919; 1922; 1924; 1927; 1928; 1932; 1935; 1939; 1943; 1947; 1949; 1951; 1955; 1960; 1963; 1966; 1970; 1974; 1977; 1979; 1984; 1988; 1990; 1996; 1998; 2000; 2002; 2004; 2007; 2010; 2012 |

| Сосняк травяно-болотный | 1802; 1805; 1810; 1813; 1817; 1819; 1823; 1826; 1828; 1833; 1836; 1842; 1848; 1849; 1855; 1858; 1862; 1864; 1867; 1873; 1876; 1880; 1884; 1888; 1890; 1894; 1897; 1901; 1905; 1913; 1916;1918;1926;1931; 1936; 1944; 1953; 1958;1969;1978; 1988; 1996; 1999; 2006; 2011 | 1803; 1809; 1812; 1816; 1818;1820; 1825; 1829; 1831; 1835; 1838; 1846; 1851; 1854; 1856; 1860; 1863; 1866; 1870; 1874; 1878; 1882; 1887; 1896; 1899; 1915; 1922; 1927; 1934; 1939; 1949; 1957; 1960; 1963; 1976; 1984; 1991; 1998; 2004; 2009; 2013 |

| Ельник травяно-болотный | 1865; 1867; 1870; 1874; 1878; 1886; 1888; 1891; 1893; 1899; 1901; 1908; 1911; 1914;1918;1923;1926;1928;1931;1933;1938;1941; 1947;1952;1957;1961; 1964; 1968; 1973;1978;1980;1982;1989; 1993; 1995; 1998;2000; 2006; 2011 | 1866; 1868; 1871; 1873; 1875; 1882; 1884; 1887; 1889; 1892; 1895; 1897; 1900; 1904; 1910; 1913; 1915; 1922; 1924; 1927; 1929; 1932; 1937; 1943; 1950; 1953; 1959; 1962; 1970; 1976; 1979; 1981; 1983; 1991; 1994; 1996; 1997; 2005; 2010; 2012 |

| Ельник черничный | 1901; 1903; 1906; 1908; 1912;1916;1918;1920;1923;1926;1928;1933;1938;1941; 1944; 1946; 1952;1957;1961; 1965; 1967; 1971; 1973;1975;1978;1982;1985;1989;1996;1998;2000;2003; 2007 | 1902; 1904; 1907; 1911; 1915; 1917; 1919; 1922; 1924; 1927; 1930; 1937; 1939; 1943; 1945; 1950; 1953; 1960; 1963; 1966; 1970; 1972; 1974; 1977; 1979; 1984; 1991; 1994; 1997; 1999; 2002; 2005; 2008; 2010 |

Нами был проведен анализ календарных лет благоприятных и не благоприятных для роста деревьев в разных лесорастительных условиях (табл. 3.2). Часто у насаждений календарные годы минимального прироста совпадают. Практически у всех объектов наиболее узкие кольца календарно совпадают.

Из литературных источников, нами найдена информация, что на рост деревьев могут оказывать влияние извержения крупных вулканов и относительно близкое их расположение.

Нами предпринята оценка проверки данной информации. В таблице 3.2 были проанализированы особенности прироста в годы крупных извержений вулканов. Жирным шрифтом в таблице приведены года, в которых минимальный прирост совпал с извержением вулканов, а курсивом выделены даты, которые были в годы после дат извержения вулканов. Известно, что для деревьев характерна определенная инерция в росте. Поэтому негативнее условия текущего года могут не сказаться своевременно на прирост насаждений. Их реакция проявится на негативные условия проявится в древесно-кольцевой хронологии через год или несколько лет. Это подтверждают и высокие автокорелляции первого порядка, которые находятся по объектам в пределах 0,49-0,59. Так в приросте деревьев на всех объектах проявилось негативное влияние извержения вулкана Катмай в 2012 году. Нами также был обнаружен этот факт и у других авторов дендрохронологов. Снижение прироста проявилось во всех типах леса, кроме ельника и сосняка травяно-болотного. В 1931 году в древесно-кольцевой хронологии найден след извержения вулкана Мераппи. Особо четко он проявился в динамике роста ельника кисличного, сосняка и ельника травяно-болотных. Извержения крупных вулканов, извержения которых были в 1985 году под названием Руиз, в 1991 году – Пинатубо, в 2002 году – Ньирагонго и Этнал, в 2003 году – Суфриер заметно не проявились в росте хвойных насаждений таежной зона Европейского севера в районе нижнего течения реки Сухоны. Можно предположить, что их сопутствующие факторы не вошли в элементы циркуляции атмосферы. В 2011 году в последствие извержения вулкана Гримсвотн проявился в сосняках кисличном, черничном, травяно-болотном и ельнике травяно-болотном. Все это говорит о том, что природные явления сильно влияют на прирост насаждений.

Далее рассмотрим особенности формирование узких годичных колец на хорошо-дренированных почвах. Хорошо иллюстрирует этот процесс схема, предложенная Drapela Zach в 1995 году. В схеме приведено, что на формирование узких годичных колец в хорошо дренированных почвенных условиях влияет малое количество осадков и высокие температуры. Это способствует уменьшению облачности и увеличению солнечной радиации, поступающей в насаждение в виде прямой, отраженной и суммарной радиации. Малое количество осадков вызывает низкую влажность почвы, что приводит к низкому давлению воды внутри древесных организмов и быстрому естественному испарению, проявляющемуся в повышению транспирации. Два этих обстоятельства приводят к повышению водного стресса у деревьев. Водный стресс у деревьев вызывает снижение активности образовательных тканей, таких как камбий и апикальные меристемы. Это в свою очередь ведет к снижению роста в высоту, увеличению поверхности хвои, снижению концентрации регуляторов роста, таких как ауксин, гиббереллин и др. Снижение концентрации регуляторов роста приводит к снижению интенсивности дифференсации клеток и формированию меньшего количества клеток ксилемы. Известно, что ксилема – это основная водопроводящая ткань наземных сосудистых растений, которая переносит питательные вещества вверх по стволу. Ухудшение ее работы приводит к некоторому «голоданию» древесному организма и в итоге формируются узкие годичные кольца.

Рис. 3.8 Особенности формирование узких годичных колец на хорошо-дренированных почвах

Для избыточно-увлажненных территорий этими же авторами разработан другой вариант формирования годичных колец.

На формирование узких годичных колец влияют обильные осадки и низкие температуры. Обильные осадки приводят к увеличению облачности, уменьшению солнечной радиации, что ведет к снижению температуры. Обильные осадки проявляются в повышению влажности почвы из-за большого количества снега и высокого альбедо поверхности почвы. Высокое альбедо приводит к снижению температур почвы, что вызывает растягивание интервала таяния снега и повышению влажности почвы. Повышенная влажность почвы в свою очередь приводит к плохой аэрации почвы, малому росту корней, снижению поглощения воды, повышению водного стресса из-за сухости и к формированию узких годичных колец.

Рис. 3.9. Особенности формирования узких годичных колец на избыточно-увлажненных почвах.

Низкие температуры приводят к экстремально низким температурам дерева, что сможет привести к замерзанию дерева. Замерзание дерева приводит деактивации хлорофилла, которая приводит к снижению фотосинтеза, снижению аккумулятивных питательных веществ, снижению физиологической активности, снижению количества регуляторов роста, уменьшению размеров клеток, снижению деления клеток, снижению формирования клеток ксилемы и в окончательном итоге к формированию узких годичных колец.

Дендроклиматический анализ, как было отмечено выше, проводился путем оценки результатов кореляционного анализа приростом хвойных древостоее и климатическими характеристиками. Были получены коэффицинеты корреляции (табл. 3.3), указывающие на наличие статистичесчкой связи между приростами и количеством месячных осадков указывающие на наличие умеренной (r=0,32-0,5) и заметной прямой связи (r= 0,52-0,65). Можно предположить, что данная связь обусловлена необходимостью достаточно большого количесвта воды для передвижения воды и растворенных вещест по ксилеме для активизации физиологических процессов, связанных с ростом.

Таблица 3.3 – Связь прироста с месячным количеством осадков

| Тип леса | Коэффициенты корреляции между приростом и месячным количеством осадков, мм | |||||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

| Ельник кисличный | -0,03 | 0,42 | 0,32 | 0,26 | -0,08 | -0,09 | -0,04 | 0,00 | 0,16 | -0,29 | 0,07 | 0,64 |

| Сосняк черничный | -0,01 | 0,42 | 0,32 | 0,26 | -0,08 | -0,09 | -0,04 | 0,00 | 0,49 | 0,26 | 0,42 | 0,62 |

| Сосняк кисличный | 0,01 | 0,42 | 0,32 | 0,26 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,29 | 0,38 | 0,1 | 0,32 | 0,55 |

| Сосняк травяно-болотный | -0,05 | 0,42 | 0,32 | 0,26 | 0,33 | 0,40 | 0,42 | 0,45 | 0,34 | 0,44 | 0,59 | 0,59 |

| Ельник травяно-болотный | -0,15 | 0,42 | 0,32 | 0,26 | -0,08 | -0,09 | -0,04 | 0,46 | 0,50 | 0,35 | 0,48 | 0,65 |

| Ельник черничный | 0,00 | 0,42 | 0,32 | 0,41 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,25 | 0,34 | 0,04 | 0,28 | 0,52 |

Примечание * значения, выделенным жирным, являются достоверными при доверительной вероятности 95%.

Данные анализа влияния температуры (табл. 3.4) указывают на незначительное влияние ее многолетних колебаний на ростовые процессы. По литературным данным таежная лесорастительная зона характеризуется незначительной флуктуацией многолетнего температурного режима. Температурный режим территории относительно постоянен с характерными для сезона амплитудой и средними значениями рассматриваемого показателя.

Из всех рассмотренных вариантов у нас выявилось только положительное влияние температурного режимав апреля. Данная связь является прямой умеренной, следовательно с увеличением температур апреля месяца прирост повышается. Она проявлилась практически во всех рассматриваемых насаждениях (табл. 3.4). Это обусловлено почвенно – грунтовыми условиями, которые сформировываються специфичеким образом при наступлении ранней весны, когда деревья не до конца готовы к началу вегетации, но в неём уже начинаються процессы обуславливающе рост. Возможно апрель месяц совпадает с периодом обильного таяния снега. И как было отмечено выше для деревьев накпливаеться достаточный для ротса объём воды.

Таблица 3.4 – Связь между приростом и среднемесячными температурами

| Тип леса | Коэффициенты корреляции между приростом и среднемесячными температурами, | |||||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

| Ельник кисличный | -0,03 | 0,07 | 0,17 | 0,35 | 0,12 | 0,24 | 0,06 | 0,18 | -0,04 | 0,04 | 0,22 | -0,09 |

| Сосняк черничный | -0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,30 | 0,03 | 0,21 | 0,03 | 0,15 | 0,09 | 0,21 | 0,03 | 0,15 |

| Сосняк кисличный | 0,01 | 0,04 | 0,09 | 0,33 | 0,04 | 0,20 | 0,06 | 0,10 | 0,00 | 0,08 | 0,20 | 0,01 |

| Сосняк травяно-болотный | -0,05 | 0,10 | 0,04 | 0,30 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,02 | 0,09 | 0,16 | 0,11 | 0,16 |

| Ельник травяно-болотный | -0,15 | 0,10 | 0,04 | 0,30 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,02 | 0,09 | 0,16 | 0,11 |

| Ельник черничный | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,32 | 0,04 | 0,22 | 0,08 | 0,12 | 0,02 | 0,09 | 0,17 | 0,03 |

Примечание*: значения, выделенным жирным, являются достоверными при доверительной вероятности 95%.

Проведенный нами корреляционный анализ между приростом сосняков и элементами циркуляции атмосферы указал на следующее.

Одним из главных процессов формирования климата является циркуляция атмосферы. Выделяют два вида циркуляции: северная и южная (табл. 3.5). Под ней понимается упорядоченное движение атмосферы, характеризующееся однонаправленными потоками воздуха. Наибольшую интенсивность движение отмечается у полюсов, которые являются отправной точкой их движения. Механизм движения воздуха имеет достаточно сложную структуру и лишь незначительная составная часть общей циркуляции достигает территорий, покрытых бореальной лесной растительностью. Основными элементами обоих групп циркуляций являться крупные атмосферные образования – антициклоны и циклоны.

Антициклон – область повышенного атмосферного давления с максимальным значением в центре и соответствующим распределением ветра. Его признаками являются: устойчивая ясная и малооблачная погода; отсутствие ветра и осадков.

Циклон – воздушная масса в виде атмосферного вихря огромного диаметра с пониженным давлением воздуха в центре. Эти воздушные массы обладают колоссальными запасами энергии. Именно с южными циклонами, в средней полосе России и СНГ, связаны наиболее сильные осадки, ветры, грозы, шквалы и другие явления погоды.

Процессы, происходящие в атмосфере оказывают большое влияние на функционирование и рост лесных формаций. Это обстоятельство нашло своё подтверждение в ходе выполнения исследовательской работы. Целью её проведения стало выявление наличия связей с рассмотренными ранее группами циркуляций (табл. 3.5).

Можно заметить, что приход в наш регион воздушных масс являющихся составными частями северной циркуляции приводит к некоторому дисбалансу в росте деревьев в весенние месяцы. Была получена обратная умеренная связь для всех сосновых древостоев и для ельников растущих в оптимальных и близким к оптимальным лесорастительных условиях.

Таблица 3.5 – Связь коэффициентов корреляции между приростом и меридиональной северной циркуляцией

| Тип леса | Коэффициенты корреляции между приростом и меридиональной северной циркуляцией | |||||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

| Ельник кисличный | -0,03 | -0,16 | -0,27 | -0,27 | -0,21 | 0,06 | -0,13 | 0,06 | 0,02 | -0,11 | -0,04 | -0,09 |

| Сосняк черничный | -0,01 | -0,20 | -0,32 | -0,28 | -0,25 | 0,01 | -0,30 | -0,06 | -0,09 | -0,14 | -0,04 | -0,12 |

| Сосняк кисличный | 0,01 | -0,19 | -0,32 | -0,32 | -0,26 | 0,01 | -0,29 | -0,05 | -0,07 | -0,10 | 0,00 | -0,11 |

| Сосняк травяно-болотный | -0,05 | -0,19 | -0,31 | -0,32 | 0,28 | 0,38 | 0,05 | 0,17 | 0,16 | 0,21 | 0,31 | 0,27 |

| Ельник травяно-болотный | -0,15 | -0,19 | -0,31 | -0,01 | 0,06 | 0,23 | -0,10 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,17 | 0,09 |

| Ельник черничный | 0,00 | -0,19 | -0,32 | -0,32 | -0,26 | 0,01 | -0,29 | -0,05 | -0,08 | -0,10 | 0,00 | -0,11 |

Примечание*

С приходом южных воздушных масс происходит увеличение нормы осадков на территории региона, что приводит, как показывают полученные данные к улучшению условий формированию годичного прироста и увеличению его размерам (табл. 3.6). Коэффициенты корреляции указали на высокую степень влияния южных воздушных масс, а следовательно и условий которые они с собой приносят на рост в течение всего календарного года.

Распределение географических зон по территории имеет важное значение, так как характеризует термические характеристики климата. Такое деление принято называть зональностью. Зональность выражается не только в среднегодовом количестве тепла и влаги, но и во внутригодовых изменениях. Одной из причин природной зональности является неравномерное распределение солнечной энергии по широте вследствие шарообразной формы Земли и изменения угла падения солнечных лучей на земную поверхность. Климатическая зональность отражается на стоке и гидрологическом режиме и процессе заболачивания территории.

Таблица 3.6 – Связь коэффициентов корреляции между приростом и меридиональной южной циркуляцией

| Тип леса | Коэффициенты корреляции между приростом и меридиональной южной циркуляцией | |||||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

| Ельник кисличный | -0,03 | 0,55 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,50 | 0,69 | 0,73 | 0,75 | 0,67 | 0,69 | 0,64 |

| Сосняк черничный | -0,01 | 0,57 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,51 | 0,68 | 0,73 | 0,76 | 0,66 | 0,69 | 0,64 |

| Сосняк кисличный | 0,01 | 0,58 | 0,61 | 0,59 | 0,59 | 0,51 | 0,68 | 0,73 | 0,76 | 0,67 | 0,67 | 0,64 |

| Сосняк травяно-болотный | -0,05 | 0,58 | 0,61 | 0,59 | 0,59 | 0,41 | 0,58 | 0,61 | 0,64 | 0,57 | 0,56 | 0,53 |

| Ельник травяно-болотный | -0,15 | 0,58 | 0,61 | 0,57 | 0,57 | 0,49 | 0,67 | 0,71 | 0,74 | 0,65 | 0,65 | 0,62 |

| Ельник черничный | 0,00 | 0,58 | 0,61 | 0,59 | 0,59 | 0,51 | 0,68 | 0,73 | 0,76 | 0,67 | 0,67 | 0,64 |

Примечание*:

Важными факторами, влияющими на формирование локального климата, являются также зональность и процесс нарушения зональности. Первый из них отвечает за широтное распределение солнечной радиации по поверхности земного шара и на основе этого выделяются различные климатические пояса с характерным для них климатом.

В ходе исследования были установлены статистические обратные связи с зональной циркуляцией атмосферы августа и сентября. Эти связи не проявились только в избыточно увлажненных сосняках и ельниках. наблюдается у ельника черничного и кисличного с августом и сентябрем. Деревья растущие в благоприятных условиях с достаточной синхронностью реагируют на изменение на изменяющиеся условия широтного перераспределения энергии.

Таблица 3.7 – Связь коэффициентов корреляции между приростом и зональной группой циркуляции

| Тип леса | Коэффициенты корреляции между приростом и зональной группой циркуляции | |||||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

| Ельник кисличный | -0,03 | -0,01 | 0,08 | 0,08 | 0,19 | -0,02 | -0,09 | -0,55 | -0,48 | -0,09 | -0,19 | 0,00 |

| Сосняк черничный | -0,01 | 0,00 | 0,08 | 0,15 | 0,21 | 0,03 | 0,02 | -0,45 | -0,35 | -0,04 | -0,17 | 0,05 |

| Сосняк кисличный | 0,01 | 0,02 | 0,09 | 0,17 | 0,22 | 0,06 | 0,03 | -0,44 | -0,35 | -0,02 | -0,16 | 0,07 |

| Сосняк травяно-болотный | -0,05 | 0,02 | 0,09 | 0,17 | 0,22 | 0,05 | 0,17 | -0,09 | -0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,18 |

| Ельник травяно-болотный | -0,15 | 0,02 | 0,09 | 0,17 | 0,28 | 0,11 | 0,11 | -0,29 | -0,22 | 0,03 | -0,08 | 0,13 |

| Ельник черничный | 0,00 | 0,02 | 0,09 | 0,17 | 0,22 | 0,06 | 0,03 | -0,44 | -0,35 | 0,02 | -0,16 | 0,07 |

Примечание*

Нарушение зональности по видимому ведет к дисбалансу устойчивого характера погоды в пределах климатической зоны. Среди полученных достоверных коэффициентов корреляции не наблюдается положительных значений (табл. 3.8). Отрицательные показатели связи нарушения зональности свидетельствует о том, что широтное смещение режима температур и осадков негативно сказывается на росте как сосны так и ели.

Климатическая зональность отражается на стоке и гидрологическом режиме, образовании коры выветривания, заболачивания. Большое влияние оказывает на органический мир, специфические формы рельефа. Однородный состав и большая подвижность воздуха сглаживают зональные различия с высотой.

Нами обращено внимание не только на месячные значения приведённых выше параметров, но и на связь их годовых значений и протеканием ростовых процессов в хвойных древостоях (табл. 3.9).

Таблица 3.8 – Связь коэффициентов корреляции между приростом и группой нарушения зональности

| Тип леса | Коэффициенты корреляции между приростом и группой нарушения зональности | |||||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

| Ельник кисличный | -0,03 | -0,25 | -0,22 | -0,28 | -0,28 | -0,43 | -0,57 | -0,53 | -0,53 | -0,57 | -0,44 | -0,42 |

| Сосняк черничный | -0,01 | -0,23 | -0,14 | -0,26 | -0,21 | -0,39 | -0,40 | -0,43 | -0,49 | -0,54 | -0,46 | -0,38 |

| Сосняк кисличный | 0,01 | -0,25 | -0,14 | -0,22 | -0,22 | -0,40 | -0,42 | -0,45 | -0,50 | -0,57 | -0,49 | -0,40 |

| Сосняк травяно-болотный | -0,05 | -0,26 | -0,14 | -0,02 | -0,01 | -0,11 | -0,12 | -0,15 | -0,17 | -0,27 | -0,19 | -0,15 |

| Ельник травяно-болотный | -0,15 | -0,26 | -0,14 | -0,22 | -0,22 | -0,40 | -0,13 | -0,17 | -0,20 | -0,30 | -0,22 | -0,18 |

| Ельник черничный | 0,00 | -0,26 | -0,14 | -0,22 | -0,22 | -0,40 | -0,42 | -0,45 | -0,50 | -0,57 | -0,49 | -0,40 |

Примечание*

Рассматривая эти виды связей видно, что в целом они отражают картину, полученную при анализе месячных показателей. Хотя иногда можно заметить резкое возрастание влияния рассматриваемых показателей на рост деревьев. Интересно также то, что роль годовых показателей характеризующих зональность сильно уменьшается. Это значит, что в целом географические зоны имеют стабильные границы. Следовательно и деревья не испытывает существенной разницы в течении большей части года, а лишь негативное воздействие в отдельные месяцы года.

Достаточно высокое влияние погодных условий, которые приносит южная циркуляция атмосферы проявилось во всех рассматриваемых варантах лесорастительных условий.

Таблица 3.9 - Связь приростов с элементами климата

| Индекс типа леса | Связь приростов с элементами климата (коэффициенты корреляции) | |||

| Меридиональная северная циркуляция | Меридиональная южная циркуляция | Зональность | Нарушение зональности | |

| Ельник кисличный | -0,21 | 0,84 | -0,34 | -0,77 |

| Сосняк черничный | -0,32 | 0,84 | -0,20 | -0,71 |

| Сосняк кисличный | -0,31 | 0,84 | -0,17 | -0,72 |

| Сосняк травяно-болотный | 0,37 | 0,70 | 0,14 | -0,24 |

| Ельник травяно-болотный | 0,09 | 0,81 | -0,02 | -0,28 |

| Ельник черничный | -0,31 | 0,84 | -0,16 | -0,73 |

Ухудшающее рост деревьев влияние нарушения зональности было отмечено в оптимальных условиях. Причём оно отсутствует в избыточно увлажненных типах леса.

Цикличность

Солнечная радиация – энергетическая основа жизни на Земле, однако она неодинакова в течение времени, она перераспределяется отдельными циклами различной продолжительности и амплитуды и вызывая изменения климатических факторов. Усиление или ослабление солнечной активности в летнее время непосредственно влияет на ритмику биосферы, в частности на жизнь леса. Многими авторами отмечается, что изменчивость радиального прироста деревьев имеет упорядоченный характер (Ловелиус; Шиятов). В его динамике присутствуют регулярные многолетние колебания (цикличность) различной длительности. Большая часть из них являются климатически обусловленными, то есть вызванными изменениями главных характеристик (солнечная радиация, температура и осадки) климата.

На основе изучения приростов деревьев и древостоев различными исследователями выделены наиболее часто встречающиеся циклы солнечной активности следующей продолжительности лет: 2-3, 3-5, 7-8, 10-12, 16-18, 21-24 (Халловский цикл), 30-35 (Брикнеров цикл), 60, 80-90 и более. Цикличность солнечной активности, влияя на экологические факторы в лесу, воздействует на все процессы метаболизма лесных насаждений. Достаточно подробно влияние солнечной активности на жизнь леса изучено в подзоне северной тайги Зауралья, в междуречье Лозьвы и Пелыма. Установлено, что цикличность жизни свойственна всем биологическим системам и четко проявляется в лесу, что до сих пор ошибочно не учитывается в лесоведении и практическом лесоводстве. Семяношение, естественное лесовозобновление и формирование древостоев в нетронутых естественных лесах, протекают циклично. Участки леса, произрастающие в лучших климатических и эдафических условиях, подвержены преобладающему влиянию более длительных солнечных циклов, а в худших – более коротких и чаще повторяющихся во времени. Последнее характерно для лесотундры, высокогорий, лесостепи. По Г.Е. Комину [71] в Зауралье наиболее часто встречаются циклы со средними периодами в 2,7; 4,6; 11,4; 31; 80 лет.

Исследованиями С.Н. Санникова [72] выявлена цикличность в плодоношении сосны обыкновенной в Припышминских борах (Зауралье). Наиболее высокие урожаи повторяются через 5-6 лет. Исследования возобновления под пологом леса сосняков на южных склонах увалов на Среднем Урале показали, что возобновление сосны протекает циклами продолжительностью 4-6 лет. В засушливый цикл подрост сосны не появляется, следующий цикл идет влажный, и тогда сосна возобновляется активно, т.е лесовозобновление протекает «волнами».

Как считает Г. Е. Комин [73], знание структур и характера проявления цикличности в развитии лесов позволяет прогнозировать хозяйственные мероприятия с целью усиления или ослабления влияния природных факторов до необходимых уровней.

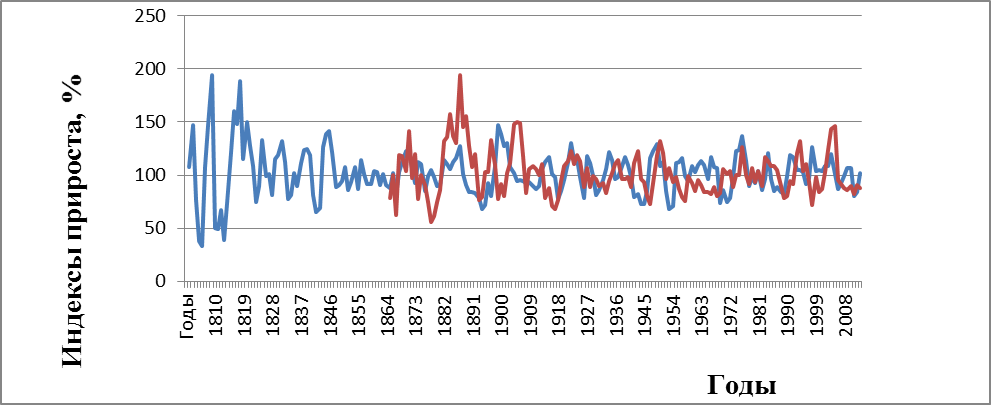

В рассматриваемых нами хронологиях сосновых насаждениях прослеживается сверхвековая, вековая и внутривековая цикличность. Вековая цикличность (55 – 61 год). Каждый из циклов считается достоверным, если в хронологии выявлено не менее 3 – 5 штук определенной продолжительности. Получена цикличность удовлетворяет это правило.

В древесно-кольцевой хронологии Тиуновской сосны встречаются внутривековые циклы продолжительностью около 35 лет. Данная цикличность подходит под Брикнеров цикл, имеющую схожую периодичность. Природа возникновения цикла связана с воздействием приливных сил луны на земную поверхность и все ее компоненты. Наиболее часто эта цикличность проявляется в многолетней динамике осадков и колебания уроня водных объектов.

Во временной серии часто наблюдается 11-летний цикл (цикл Шваба) и 22-летний цикл (Хэйлов цыкл). Цикл Шваба – это проявление солнечной активности, выраженное в периодичности возникновении солнечных пятен. Хейлов цикл так же является обусловленным деятельностью солнца. Он связан с периодом изменения полярности на солнце [74]. Помимо рассмотренных выше периодических колебаний во всех временных сериях индексов прироста присутствуют циклы длительностью от 2 до 7 лет.Такие колебания радиального прироста деревьев, не являются обусловленными климатом, а считаются случайными (Шиятов, 1986) и вызваны видовыми физиологическими особенностями древесных пород.

Таким образом, в хронологии Тиуновской рощи прослеживаются вековые и внутривековые циклы различной длительности. Наиболее представленными и достоверными являются Брикнеров цикл продолжительностью, в нашем случае, 30-35 лет; цикл Шваба 11-13 лет и Хэйлов цикл 20-24 года. Сдвиг в протеканий, рассмотренных циклов у сосны, вызван биологическими особенностями и способностью накапливать и перераспределять питательные вещества.

В хронологиях присутствуют также циклы длительностью от 2 до 5 лет, которые вызваны физиологическими особенностями видов древесных пород. На них приходится незначительная доля от общей амплитуды изменчивости ширины годичных приростов. Схожая цикличность в рассматриваемом регионе была обнаружена и другими исследователями [55, 57, 78].

Выводы:

1. У древесно – кольцевых хронологий хвойных видов отмечается синхронное изменение прироста, заключающееся в совпадении экстремальных размеров в его временной серии. Следовательно, условия внешней среды, распространяются на большие территории таежной зоны.

2. У древесных кольцевых хронологий сосны и ели из – за разницы в их физиологии и экологии благоприятные и кризисные годы сдвинуты на несколько лет.

3. Колебания температуры оказывают влияние только на ельник, произрастающий в оптимальных условиях. В сосняках данной связи не выявлено.

4. Прирост зависит от месячного количества позднеосенних и зимних осадков, изхлишнее накоплений которых сдвигает сроки наступления вегетационного периода.

5. Связь между приростом и индексами галактических космических лучей наблюдается у сосняка осоково – сфагнового и, причем она отрицательная умеренная в течение года. Скорее всего это связано с тем, что галактическое космическое излучение влияет на почвенно - грунтовые условия.

6. Южные воздушные массы негативно влияют на условия роста хвойной растительности. Они несут с собой похолодание, увеличение количества осадков и усиление ветра.

Заключение

Проведенный комплекс работ, включающие в себя анализ теоретических источников, полевые и камеральные работы, позволил получить комплексные сведения о влиянии климатических факторов на лесные хвойные экосистемы восточной части Вологодской области. Полученная информация применима для территории южной подзоны тайги. Были выявлены закономерности, позволяющие скорректировать информацию об особенностях влияния ряда факторов на хвойные древесные виды. Эту информацию можно включить в обоснование ведения лесного хозяйства на изученной территории. Полученные сведения сводятся к следующему:

1. У древесно – кольцевых хронологий хвойных видов отмечается синхронное изменение прироста, заключающееся в совпадении экстремальных размеров в календарном совпадении его размеров

2. В виду своих физиологических особенностей ель способна образовывать большие по размеру годичные кольца. Об этом свидетельствует более высокая по сравнению с сосняками амплитуда колебаний прироста.

3. У древесно-кольцевых хронологий сосны и ели благоприятные и кризисные годы иногда не совпадают. Наблюдается сдвиг между рассматриваемыми древесными видами на несколько лет, что скорее всего связано с разницей физиологии и экологии рассматриваемых видов.

4. Дендроклиматический анализ выявил положительное влияние рна прирост температурного режима апреля. Данная связь является прямой умеренной. Она проявлялась практически во всех рассматриваемых насаждениях.

5. Были получены коэффицинеты корреляции указывающие на наличие статистичесчкой связи между приростами и количеством месячных осадков указывающие на наличие умеренной (r=0,32-0,5) и заметной прямой связи (r= 0,52-0,65).

6. В ходе исследования были установлены статистические обратные связи с зональной циркуляцией атмосферы августа и сентября. Эти связи не проявились только в избыточно увлажненных сосняках и ельниках.

Полученные в ходе работы графические материалы и теоретические данные имеют практическое применение:

1. Построенные древесно – кольцевые хронологии отражают благоприятные и кризисные годы для роста. Позволяют выявить их повторяемость и спрогнозировать их в будущем. Также они применимы для датировки древесины с определением точного календарного года каждого кольца у образцов с неизвестными их датами, которые входят в построенную временную серию.

2. Выявленные математические связи между ростом деревьев по диаметру и экологическими факторами позволяют построить модели и в дальнейшем составить прогноз не только размеров прироста, но и их изменений.

3. Характер кривых прироста хвойных видов, его особенности и размер годичных колец для разных типов леса может быть применим для идентификации мест произрастания древесины.

Научной новизной научного исследования является уточнение особенностей влияния климатических, эдафических, орографических факторов среды на прирост хвойных древостоев. Получено продолжение представления о деревьях, как одних из основных индикаторов изменения процессов, происходящих в окружающей среде в таежных лесных экосистемах.

Практическая значимость состоит в том, чтобы на основе полученных материалов и их учете в лесохозяйственной практике правильно назначать и проводить лесохозяйственные мероприятия для достижения наибольшего лесоводственно-экономического эффекта.

Список литературы

1. Агроклиматический справочник по Вологодской области [Текст]. – Вологда, КН издательство, 1958. – 348 с.

2. Адаменко, В.Н. Изотопный и элементарный состав слоистых структур как индикатор экологических условий [Текст] / В.Н. Адаменко, Г.Н. Фларёв, С.А. Синяков, Е.Л. Журавлёва // Проблемы дендрохронологии и дендроклиматологии: Тез. докл. V Всесоюз. совещ. по вопр. дендрохронологии, 29-31 мая 1990 г. – Свердловск, 1990. – С. 3 – 4.

3. Алексеев, А.С. Количественный анализ реакции древостоев на атмосферное загрязнение с использованием индексов радиального прироста [Текст] / А.С. Алексеев, Н.И. Лайранд, Ю.И. Леплинский // Ботанический журнал. – Т.72. – 1988. – №6. – С. 911–917.

4. Алексеев, Г.А. Естественная изменчивость характеристик климата Северной полярной области и северного полушарья [Текст] / Г.А. Алексеев, П.Н. Священников. – Л.: Гидрометиоизат, 1991. – 160 с.

5. Анучин, Н.П. Лесная таксация [Текст] : учебник / Н.П. Анучин. – М., 2002. – 512 с.

6. Арбатская, М.К. Многолетняя изменчивость климата, прироста деревьев и частоты пожаров в тайге средней Сибири [Текст] : автореф. дис. … канд.биол.наук / М.К. Арбатская. – Красноярск, 1998. – 21 с.

7. Афанасьев, А.Н. Колебания гидрометеорологического режима на территории СССР (в особенности в бассейне Байкала) [Текст] / А.Н. Афанасьев. – М.: Наука, 1967. – 229 с.

8. Барзут, В.М. Дендрохронологические исследования на Соловецких островах [Текст] / В.М. Барзут, В.Н. Евдокимов // Проблемы дендрохронологии и дендроклиматологии: Тез.докл.V Всесоюз.совещ.по вопр. дендрохронологии, 29-31 мая 1990 г. – Свердловск, 1990. – С .11–12.

9. Безопасность жизнедеятельности в лесопромышленном лесном хозяйстве и производстве [Текст] : учебник. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2009. – 650 с.

10. Белов, М.И. Мангазея. Мангазейский морской ход. Ч. I [Текст] / М.И. Белов, О.В. Овсянников, В.Ф. Старков. – Л.: Гидрометеоиздат, 1980. –163 с.

11. Белова, Ю.Н. Природа Вологодской области [Текст] / Ю.Н. Белова, Н.Л. Болотова, М.Я. Борисов [и др.]; гл. ред. Г.А. Воробьев ; Правительство Вологод. обл., Департамент природ. ресурсов, Вологод. гос. пед. ун-т. - Науч. изд. – Вологда: Вологжанин, 2007. - 434 с.

12. Битвинскас, Т.Т. Дендроклиматические исследования [Текст] / Т.Т. Битвинкас. – Л.: Гидрометеоиздат, 1974. – 172 с.

13. Битвинскас, Т.Т. Дендроклиматические исследования / Т.Т. Битвинскас. – Л.: ГМИ, 1974. – 172 с.

14. Битвинскас, Т.Т. Дендроклиматические исследования / Т.Т. Битвинскас. – Л.: Гидрометиздат, 1974. – 170 с.

15. Ваганов, Е.А. Регистрация потепления в текущем столетии клетками годичных колец деревьев [Текст] / Е.А. Ваганов // Докл.РАН. – 1996. –Т.351. – №2. – С .281–283.

16. Ваганов, Е.А. О количественных закономерностях индивидуального роста деревьев [Текст] / Е.А. Ваганов, И.А. Тересков // Анализ динамики роста биологических объектов. – М., 1978. – С. 15–27.

17. Ваганов, Е.А. Дендроклиматические исследования в Урало-Сибирской Субарктике [Текст] / Е.А. Ваганов, С.Г. Шиятов, В.С. Мазепа. – Новосибирск: Наука. Сибир.издат.фирма РАН, 1996. – 246 с.

18. Ваганов, Е.А. Гистометрический анализ роста древесных растений [Текст] / Е.А. Ваганов, A.B. Шашкин, И.В. Свидерская [и др.]. – Новосибирск: Наука, 1985. – 90 с.

19. Валедник, Э.Н. Экстремальные пожароопасные сезоны и их реконструкция [Текст] / Э.Н. Валедник, Г.А. Иванова // Проблемы дендрохронологии и дендроклиматологии: Тез. докл.V Всесоюз. совещ. по вопр. дендрохронологии, 29-31 мая 1990 г. – Свердловск, 1990. – С. 30.

20. Вернодубенко, В.С. Цикличность годичного радиального прироста сосны обыкновенной (PINUS SYLVESTRIS L.) произрастающей на верховом болоте [Текст] / В.С. Вернодубенко // Мат. Междунар. Науч.-техн конференции. Научное обеспечение – сельскохозяйственному производству. – Вологда - Молочное: ИЦ ВГМХА, 2010. – С. 13–15.

21. ГОСТ 16128 – 70 Площади пробные лесоустроительные

22. ГОСТ 16128 – 70. «Площади пробные лесоустроительные. Методы закладки» [Текст] . – М.: Издательство стандартов, 1971. – 23 с.

23. Григорьева, А.И. Влияние вспышек массового размножения (ВМР) летне-осенней фенологической группы листогрызущих насекомых на радиальный прирост берёзы в условиях юга Западной Сибири [Текст] /А.И. Григорьева// Проблемы дендрохронологии и дендроклиматологии: тез. докл.V Всесоюз. совещ. по вопр. дендрохронологии, 29–31 мая 1990 г. – Свердловск, 1990. – С. 47–48.

24. Дружинин, Н.А. Цикличность в радиальном приросте сосняков 250-летнего осушения [Текст] / Н.А. Дружинин, В.С. Мазепа, С.Г. Шиятов // Гидромелиорация и ведение лесного хозяйства на осушаемых землях: Информ. материалы совещ., Калининград, Калининград. обл., 5-7 окт., 1993. –СПб., 1993. – С. 51–54.

25. Евдокименко, М.Д. Дендрохронология засух в Забайкалье [Текст] / М.Д. Евдокименко, С.Г. Копцев // Проблемы дендрохронологии и дендроклиматологии: Тез.докл.V Всесоюз.совещ.по вопр.дендрохронологии, 29-31 мая 1990г. – Свердловск, 1990. – С. 58–59.

26. Жаворонков, Ю.М. Использование методов дендрохронологии в судебно-ботанических экспертизах, производимых на базе ЭКЦ УВД по Вологодской области, при расследовании преступлений по незаконным рубкам леса [Текст] / Ю.М Жаворонков //Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений. – М.: ЭКЦ МВД РФ, 2009. –

С. 203–206.

27. Зарубина, Л.В. Таксация леса [Текст] : практикум / Л.В. Зарубина, О.А. Конюшатов. – Вологда – Молочное: ИЦ ВГМХА, 2012. – 94 с.

28. Ивашин, А.П. Влияние климатических факторов на радиальный прирост лиственницы и ели в западной части плато Путорона [Текст] / А.П. Ивашин // Экология. – 1994. – №4. – С. 8–18.

29. Ивашин, А.П. Оценка влияния атмосферных выбросов на радиальный прирост лиственницы в условиях лесотундры [Текст] / А.П. Ившин// Динамика лесных фитоценозов и экология насекомых вредителей в условиях антропогенного воздействия. – Свердловск, 1991. – С. 87– 92.

30. Иерусалимов, Е.Н. Зоогенная дефолиация и лесное сообщество [Текст] / Е.Н. Иерусалимов. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2004. – 263 с.

31. Известия Вологодского общества изучения Северного края [Текст] . – Вып. 15. – Вологда, 1999. – 148 с.

32. Ильин, А.А. Школа выживания в природных условиях [Текст] / А.А. Ильин. – М.: Изд-во Эксмо, 2002. – 384 с., ил.

33. Колотушкин, С.М. Особенности подготовки и назначения дендрохронологической экспертизы при расследовании экологических преступлений [Текст] / С.М. Колотушкин, О.М. Головань // Материалы международной научно-практической конференции «Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях». – М.: Проспект, 2007. –

С. 52–53.

34. Колчин, Б.А. Дендрохронология Восточной Европы [Текст] / Б.А. Колчин, Н.Б. Черных. – M.: Наука, 1977. – 128 с.

35. Комин, Г.Е. Применение дендрохронологических методов в экологическом мониторинге лесов [Текст] / Г.Е. Комин// Лесоведение. – 1990. – №2. – С. 3–11.

36. Комин Г.Е. Применение дендрохронологических методов в экологическом мониторинге лесов // Лесоведение.-1990.-№2.-С. 3-11.

37. Комин, Г.Е. Экологическая сущность циклической динамики лесов [Текст] / Г.Е. Комин // Экология. – 1991. – № 3. – С. 46–53.

38. Комин, Г.Е. Определение сходства между дендрохронологическими рядами [Текст] / Г.Е. Комин, Ю.А. Пьянков, С.Г. Шиятов // Экология. – 1973. – №4. – С. 29–34.

39. Комин, Г.Е. Лесоведение и дендрохронология [Текст] / Г.Е. Комин// Лесоведение. – 1968. – №4. – С. 78–86.

40. Костин, С.И. Реален ли Брикнеров цикл [Текст] / С.И. Костин // Природа. – 1965. – №2. – С. 78 – 79.

41. Красная книга Вологодской области. Т.2. Растения и грибы [Текст] / Отв. ред. Г. Ю. Конечная, Т.А. Суслова. – Вологда: ВГПУ, изд-во «Русь», 2004. – 360 с.

42. Лежнева, С. В. Влияние геофизических факторов среды на прирост хвойных в средней и южной подзонах восточноевропейской тайги [Текст] : Автореф. … канд. с.х.н./ С.В. Лежнева. – М., 2015. – 23 с.

43. Леса земли Вологодской [Текст]. – Вологда: Легия, 1999. – 296 с.

44. Лесной кодекс РФ [Текст]. – М.: Издательство " Омега - Л ", 2011. – 53 с.

45. Лесохозяйственный регламент Тотемского лесничества на территории Вологодской области [Текст].

46. Ловелиус, Н.В. Ритмическая изменчивость прироста деревьев [Текст] / Н.В. Ловелиус // Доклады на ежегодных Чтениях памяти Л.С. Берга, XV – XIX, 1967 – 1971: Ритмичность природных явлений. – Л.: Наука, 1973. – С. 209 – 220.

47. Мазепа, В.С. Пространственно-временная изменчивость радиального прироста хвойных видов деревьев в субарктических районах Евразии [Текст] : автореф. дис. … д-ра биол. наук / В.С. Мазепа. – Екатеринбург, 1998. – 38 с.

48. Малышева, Н. В. Дендрохронологические исследования ленточных боров юга Западной Сибири [Текст] : монография / Н. В. Малышева, Н. И. Быков. – Барнаул : АЗБУКА, 2011. – 125 с.

49. Мелехов, И.С. Значение структуры годичных слоёв и её динамики в лесоводстве и дендроклиматологии [Текст] / И.С. Мелехов // Изв. высш. уч. завед. – Лесной журнал. – 1979. – № 4. – С. 6 – 14.

50. Молчанов, А.А. Лес и климат [Текст] / А.А. Молчанов. – М.: АНСССР, 1960. – 279 с.

51. Молчанов, А.А. Лес и климат / А.А. Молчанов. – М.: АНСССР, 1960. – 279 с.

52. Наурзбаев, М.М. Изменчивость радиального прироста лиственницы на востоке Таймыра за последние две тысячи лет [Текст] : Автореф. дис. … канд.биол.наук/ М.М. Наурзбаев. – Красноярск ,1998. – 24 с.

53. Особо охраняемые природные территории, растения и животные Вологодской области [Текст] . – Вологда, 1993. – 256 с.

54. ОСТ 56-69-83 «Площади пробные лесоустроительные» [Текст] . – 1983.

55. Панюшкин, И.П. Закономерности пространственно-временной изменчивости прироста лиственницы на севере Средней Сибири [Текст] : Автореф.дис. … канд.биол.наук / И.П. Панюшкин. – Красноярск, 1997. – 24с.

56. Панюшкин, И.П. Пространственно-временная изменчивость прироста деревьев на севере Средней Сибири [Текст] / И.П. Панюшкин, Е.А. Ваганов, В.В. Шишов В.В. // География и природные ресурсы, - Ч.1: Основные статистические характеристики изменчивости в связи с ландшавтами.-Ч.2: Дендроклиматический анализ и реконструкция летней температуры. – 1996. –С.5–36.

57. Петрик, Н.И. Учет эффективности лесоосушения дендроклиматологическим способом в некоторых типах леса Архангельского лесхоза [Текст] / Н.И. Петрик, П.А. Феклистов // Дендроклиматические исследования в СССР: Материалы III Всесоюзной конференции по дендроклиматологии. – Архангельск, 1978. – С. 174.

58. Розанов, М.И. Задачи судебной дендрохронологии [Текст] / М.И. Розанов //Проблемы экспертизы растительных объектов. – М.: ВНИИСЭ, 1972. – С. 81–82.

59. Розанов, М.И. Дендрохронологические шкалы сосны (Pinus silvestris L.) Московской, Оренбургской областей, Башкирской АССР и Коми АССР [Текст] / М.И. Розанов. – Каунас: Издательство института ботаники АН Лит. ССР, 1979. – С. 116 – 122.

60. Румянцев, Д. Е. История и методология лесоводственной дендрохронологии [Текст] : монография / Д.Е. Румянцев. – М. : ГОУ ВПО МГУЛ, 2010. – 109 с.

61. Санников, С.Н. Дендрохронологические методы в лесной пирологии [Текст] / С.Н. Санников, Н.С. Санникова, И.В. Петрова // Проблемы дендрохронологии и дендроклиматологии: тез. докл.V Всесоюз. совещ. по вопр. дендрохронологии, 29-31 мая 1990 г. – Свердловск, 1990. – С. 127 – 128.

62. Симачев, И.В. Дендроклиматический анализ роста лиственницы в зоне выбросов Норильского горно-металлургического комбината [Текст] / И.А. Симачев, Е.А. Ваганов, Л.Г. Высоцкая // География и природные ресурсы. – 1992. – №3. –С. 136–142.

63. СТО ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 1.1 – 2017.

64. Сукачёв, В.Н. Методические указания к изучению типов леса [Текст] / В.Н. Сукачёв, С.В. Зонн. – М.: АН СССР, 1961. – 144 с.

65. Тишин, Д. В. Дендроэкология (методика древесно-кольцевого анализа) [Текст] / Д. В. Тишин. – Казань: Казанский университет, 2011. – 33 с.

66. Феклистов, П.А. Биологические и экологические особенности роста сосны в северной подзоне европейской тайги [Текст] / П.А. Феклистов, В.Н. Евдокимов, М.В. Барзут. –Архангельск: АГТУ, 1997. – 140 с.

67. Фураев, В.В.. Изучение послепожарной динамики лесов на ландшафтной основе [Текст] / В.В. Фураев, Д.М. Киреев. – Новосибирск: Наука,1979.–159 с.

68. Шиятов, С.Г. Реконструкция колебаний климата и динамики полярной границы леса на севере Западной Сибири за последние 900 лет на основе анализа радиального прироста деревьев [Текст] / С.Г. Шиятов // Особенности естественно-географической среды и исторические процессы в Западной Сибири. – Томск, 1979. – С. 21–23.

69. Шиятов, С.Г. Верхняя граница леса на Полярном Урале и её динамика в связи с изменениями климата [Текст] / С.Г. Шиятов // Докл.первой науч.конф.молодых специалистов-биологов. Ин-т биологии Уральского филиала АН; СССР. -Свердловск, 1962. – С. 37–48.

70. Шиятов, С.Г. Дендрохронология верхней границы леса на Урале [Текст] / С.Г. Шиятов. – М.: Наука, 1986. – 137 с.

71. Шиятов, С.Г. Дендрохронология, её принципы и методы [Текст] / С.Г. Шиятов // Зап. Свердл. отд-ния ВБО. – 1973. – Вып. 6. – С. 53–81.

72. Шиятов, С.Г. Колебания климата и возрастная^ структура древостоев лиственничных редколесий в горах Полярного Урала [Текст] / С.Г. Шиятов // Растительность лесотундры и пути её освоения. – Л., 1967. – С. 271–278.

73. Шиятов, С.Г. Методы дендрохронологии. Часть 1. Основы дендрохронологии. Сбор и получение древесно-кольцевой информации [Текст] / С.Г. Шиятов, Е.А. Ваганов и др. – Красноярск: КрасГУ, 2000. – 80 с.

74. Шкрабак, В. С. Безопасность жизнедеятельности в сельскохозяйственном производстве [Текст] / В.С. Шкрабак, А.В. Луковников, А.К. Тургиев. – М.: КолоС, 2005. – 512 с.: ил. ( Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений).

75. Douglass, A.E. A method of estimating rainfall by the growth of trees / A.E. Douglass // Amer Geogr. Soc., 1914. – vol 25, N 46, N 5. – p. 321 – 335.

76. Douglass, A.E. Weather cycles in the growth of big trees / A.E. Douglass. – Month. Weather Rev., 1909. – N. 6. – p. 225 – 237.

77. Glock, W. S. Principles and methods of tree ring analysis / W. S. Glock. – Wash.: Carnegie Instit. Publication, 1937. – N. 486. – 100 p.

78. Schulman, E. Dendroclimatic changes in semiarid America / E. Schulman. – Tucson: Univ. Arizona press, 1956. – 142 p.

Приложение

Дата добавления: 2019-02-22; просмотров: 243; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!