I. Очарование разочарования, или Волшебная сила почтовой службы

Одна из причин, по которым Вебер описывал бюрократию как само воплощение рациональной эффективности, заключается в том, что в Германии той эпохи бюрократические учреждения действительно хорошо работали. Возможно, знаковым ведомством, гордостью и радостью германской администрации была почтовая служба. В конце XIX века германское почтовое ведомство считалось одним из великих чудес современного мира. Его эффективность была настолько легендарной, что она отбрасывала мрачную тень на весь XX век. Многие достижения того, что мы теперь называем «высоким модернизмом», были созданы по образцу германской почтовой службы – или были напрямую с нее скопированы. Но также можно было бы утверждать, что она стала еще и источником одной из самых страшных бед минувшего столетия.

Чтобы понять, как это произошло, мы должны разобраться в подлинных истоках современного социального государства, которое, как мы часто думаем (когда вообще о нем думаем), было создано благонамеренными демократическими элитами. Нет ничего более далекого от истины. В Европе большинство ключевых институтов того, что позднее стали называть социальным государством – всё, начиная от социального страхования и пенсий и заканчивая государственными библиотеками и поликлиниками, – было создано вовсе не правительствами, а профсоюзами, ассоциациями соседей, кооперативами, рабочими партиями и другими организациями. Многие из них участвовали в осознанном революционном проекте «построения нового общества внутри старого» или постепенного создания социалистических институтов снизу. В одних случаях это сочеталось с целью последующего захвата власти парламентскими методами, в других это было сутью проекта. Стоит помнить, что в конце XIX века даже прямые преемники Коммунистической партии Маркса отказались от мысли о силовом захвате власти, поскольку это уже не казалось необходимым; они полагали, что в Европе, где царил мир, а технологический прогресс развивался быстрыми темпами, социальную революцию можно провести ненасильственными, электоральными методами.

|

|

|

Германия была одной из тех стран, где подобные партии добились наибольшего успеха. Даже несмотря на то, что канцлер Отто фон Бисмарк, великий создатель и организатор германского государства, наделил парламент лишь ограниченной властью, он был обескуражен быстрым подъемом рабочих партий и опасался социалистического большинства или вероятного восстания в стиле Парижской коммуны во вновь объединенной Германии. На успех социалистов на выборах 1878 года он отреагировал двояко: сначала запретил социалистическую партию, профсоюзы и левые газеты, а когда эти меры оказались неэффективными (социалисты продолжили побеждать, выступая как независимые кандидаты), он создал иерархическую альтернативу бесплатным школам, ассоциациям рабочих, обществам взаимопомощи, библиотекам, театрам и всему процессу построения социализма снизу. Это обрело форму программы социального страхования (по безработице, здоровью, инвалидности), бесплатного образования, пенсий и так далее – по большей части это были выхолощенные варианты тех мер, которые являлись частью социалистической программы, но из которых тщательно устранялись все демократические, партисипативные элементы. В узком кругу он весьма откровенно характеризовал эти меры как «мзду», как попытку купить рабочий класс и перетянуть его на сторону консервативного националистического проекта117. Когда позднее к власти пришли левые режимы, у них уже был образец, и почти все они переняли тот же иерархический подход, включив созданные на местном уровне поликлиники, библиотеки, общества взаимного кредита и рабочие образовательные центры в административную структуру государства.

|

|

|

В Германии реальной моделью этой новой административной структуры, как ни странно, стало почтовое ведомство – хотя, если разобраться в истории почтовой службы, все выглядит логично. По сути, почтовое ведомство было первой попыткой применения иерархических, военных форм организации для общественных нужд. Исторически почтовая служба впервые появилась как инструмент организации армий и империй. Изначально она использовалась для передачи полевых донесений и приказов на дальние расстояния; позднее она стала средством сохранения новообразованных империй. Вот почему над входом в здание Центрального почтамта в Нью‑Йорке, напротив Пенсильванского вокзала, до сих пор красуется знаменитая цитата о персидских царских вестниках и расположенных через равные расстояния почтовых станциях со свежими лошадьми – по словам Геродота, эта система обеспечивала самое быстрое передвижение на Земле: «Ни снег, ни ливень, ни зной, ни даже ночная пора не могут помешать каждому всаднику проскакать во весь опор назначенный отрезок пути»118. В Римской империи существовала похожая система, и почти все армии пользовались услугами почтовых курьеров до тех пор, пока в 1805 году Наполеон не внедрил флажный семафор.

|

|

|

Одной из важнейших управленческих инноваций XVIII и особенно XIX века стало превращение системы военных курьеров в основу новой гражданской администрации, главной задачей которой было предоставление услуг общественности. Появившись изначально в сфере коммерции, она стала распространяться, когда коммерсанты начали использовать почту для личной или политической переписки – в конце концов, ее стали применять практически все119. Очень скоро во многих новых национальных государствах Европы и обеих Америк 50 % бюджета стала тратиться на почтовую службу, в которой было занято более половины гражданских служащих120.

|

|

|

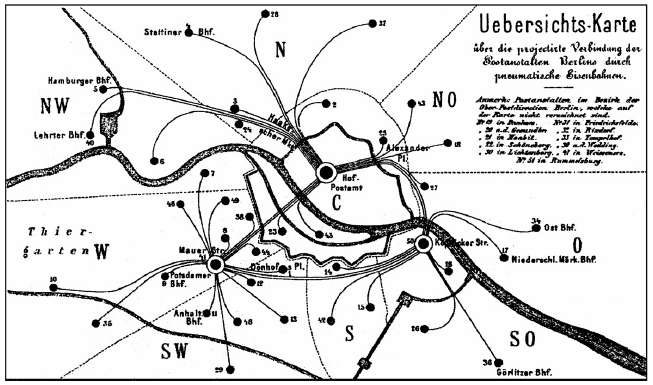

Можно даже утверждать, что национальное государство в Германии было создано прежде всего благодаря почтовому ведомству. В Священной Римской империи право управлять почтовой курьерской системой на имперских землях, было пожаловано в лучших феодальных традициях знатному семейству, происходившему из Милана и позже получившему известность как бароны фон Турн‑и‑Таксис (по легенде, один из отпрысков этого семейства изобрел таксометр, что и дало название автомобилям такси). Прусская империя выкупила монополию Турн‑и‑Таксис в 1867 году и использовала ее как основу для новой германской национальной почты – в последующие два десятилетия верным знаком того, что очередное карликовое государство или княжество поглощалось новым национальным государством, было его присоединение к германской почтовой системе. Отчасти по этой причине ее блистательная эффективность стала поводом для национальной гордости. И действительно, в конце XIX века германская почта производила сильное впечатление – в крупных городах она могла предложить пять и даже девять различающихся по скорости видов доставки в сутки, а в столице располагала разветвленной сетью пневматических труб, предназначенных для практически мгновенной передачи писем и небольших бандеролей на дальние расстояния при помощи системы сжатого воздуха (рис. 6, 7).

Марк Твен, проживший недолгое время в Берлине в 1891–1892 годах, был так впечатлен этой системой, что выразил восхищение ее невиданной эффективностью в одном из своих немногих несатирических очерков под названием «Почтовая служба»121. И он был далеко не единственным иностранцем, восторгавшимся ее устройством. Всего за несколько месяцев до начала Русской революции Владимир Ильич Ленин писал:

Один остроумный немецкий социал‑демократ семидесятых годов прошлого века назвал почту образцом социалистического хозяйства. Это очень верно. Теперь почта есть хозяйство, организованное по типу государственно‑капиталистической монополии. Империализм постепенно превращает все тресты в организации подобного типа…

Все народное хозяйство, организованное как почта, с тем, чтобы техники, надсмотрщики, бухгалтеры, как и все должностные лица, получали жалованье не выше «заработной платы рабочего», под контролем и руководством вооруженного пролетариата – вот наша ближайшая цель122.

Так и вышло. Устройство Советского Союза было напрямую скопировано с германской почтовой службы.

Рис. 6. Карта берлинской системы пневматических труб, 1873

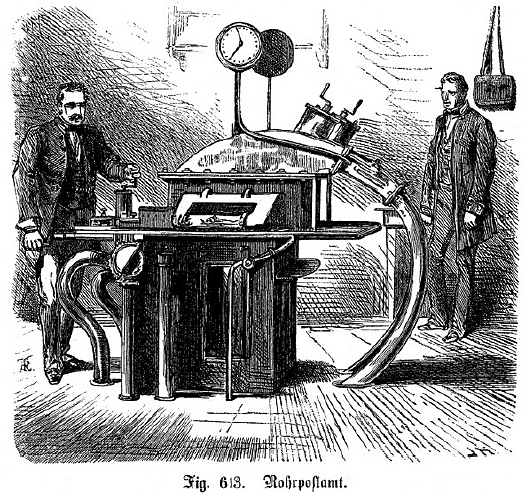

Рис. 7.

Впрочем, впечатление она производила не только на социалистов‑государственников. Даже анархисты примкнули к хору ее хвалителей; хотя их интересовали скорее не страны, а отношения между ними, а именно тот факт, что можно отправить письмо из Венесуэлы в Китай, несмотря на отсутствие единого всеохватывающего государства. Так, Петр Кропоткин часто называл международный Всемирный почтовый союз, созданный в 1874 году (наряду с соглашениями между железнодорожными компаниями), моделью для анархизма, подчеркивая, что это уже происходит на вершине имперских систем:

В настоящее время, когда какие‑нибудь группы, рассеянные в различных концах земного шара, хотят организоваться с какою‑нибудь целью, они уже не выбирают интернациональный парламент из «пригодных на всякое дело депутатов» и не говорят им: «Дайте нам закон и мы будем вам повиноваться». Если нет возможности сговориться прямо или при помощи переписки, они посылают на конгресс людей, специально изучивших данный вопрос, и говорят им: «Постарайтесь сговориться относительно того‑то и того‑то и возвращайтесь к нам – не с готовыми законами в кармане, они нам не нужны, а с проектом соглашения, которое мы можем принять, но можем и не принять»123.

Эти мечты о будущем рае, который вырастет из почтовой службы, не ограничивались лишь Европой. Соединенные Штаты, страна, которая вскоре стала главным соперником Германии в борьбе за влияние в мире, также считались моделью цивилизации нового типа, и эффективность их почтовой службы служила очевидным тому подтверждением. Еще в 1830‑е годы Токвиль был потрясен масштабами почтовой системы и огромным потоком писем, который шел даже на Дикий Запад. Во время путешествия через Кентукки в Мичиган он отмечал: «Среди этих диких лесов обращается удивительное количество писем и газет», намного большее, по его расчетам, чем даже в самых густонаселенных и экономически активных провинциях Франции. По словам одного современного историка американской республики:

Американцы вскоре придали своей почтовой системе более серьезные масштабы, чем британцы или французы. К 1816 году почтовая система насчитывала свыше тридцати трех сотен отделений, в ней было занято около 70 % всех федеральных гражданских служащих. Объем почты рос так же быстро. В 1790 году почтовая система доставила лишь триста тысяч писем, по одному на каждые пятнадцать жителей страны. К 1815 году она доставляла около семи с половиной миллионов писем в год, то есть по одному на каждого жителя…

И, в отличие от Великобритании и других европейских стран, письма доставлялись без правительственного надзора или контроля124.

На протяжении большей части столетия федеральное правительство с точки зрения подавляющего числа американцев представляло собой почтовую службу. К 1831 году по количеству занятых в ней лиц она намного превосходила все остальные правительственные ведомства, вместе взятые, и заметно опережала армию; для большинства жителей маленьких городов почтовые служащие были единственными федеральными чиновниками, которых они вообще могли когда‑либо встретить.

В те времена европейцы смотрели на США как на своего рода утопический эксперимент: здесь отвергались либеральные принципы в экономике, зато получили широкое распространение кооперативы, финансируемые правительством проекты и протекционные тарифы. Лишь со становлением корпоративного капитализма после Гражданской войны Соединенные Штаты приблизились к германской модели бюрократического капитализма. Когда это произошло, популисты и особенно прогрессисты стали считать модель почтовой службы наиболее подходящей альтернативой. И вновь казалось, что формы нового, более свободного и рационального общества возникают в рамках структур угнетения. В Соединенных Штатах использовался термин «почтализация» (postalization ) – уникальный американский неологизм (который, что показательно, впоследствии полностью исчез из языка), придуманный для обозначения национализации. И все же ровно в то же время, когда Вебер и Ленин называли германскую почтовую службу моделью будущего, американские прогрессисты утверждали, что даже частный бизнес был бы эффективнее, если бы им управляли так же, как почтой, и перечисляли важнейшие победы почтализации, например, национализацию некогда частного метро и пригородных и межштатных железных дорог, которые в крупнейших американских городах так и остались в руках государства.

В ретроспективе все эти фантазии о почтовой утопии выглядят в лучшем случае забавными. Сегодня мы ассоциируем национальные почтовые системы с доставкой вещей, которые мы не очень‑то хотим получать: счета за коммунальные услуги, предупреждения о перерасходе средств, каталоги посылочной торговли, извещения, розыгрыши, повестки в суд присяжных, налоговые проверки, «уникальные» предложения получить кредитную карту и призывы жертвовать деньги на благотворительность. Хотя изначально образ почтовых работников в глазах американцев был довольно популярным, со временем он становился все более отталкивающим. Но это происходило не само собой, а стало результатом преднамеренного выбора. Начиная с 1980‑х годов, законодатели систематически урезали финансирование почтовой службы и поощряли частные инициативы в рамках кампании по убеждению американцев в том, что правительство на самом деле не работает125. В результате почтовая служба очень скоро превратилась в символ всего самого отрицательного, что есть в государственной бюрократии: в газетах печатались бесконечные истории о забастовках, о сотрудниках‑наркоманах, о складах, забитых до отказа неотправленными письмами, и, разумеется, о работниках, которые время от времени сходили с ума (going postal ) и открывали огонь по менеджерам, коллегам, полицейским или случайным прохожим. В современной литературе термин «почтализация» мне удалось обнаружить только в одной работе о насилии на рабочем месте под названием «Безумие корпоративной Америки», где описывается, как эпидемия нападений на начальников и коллег перекинулась из государственного сектора на частные корпорации.

В блестящей книге «Немотивированное насилие: ярость, убийства и бунт – от рейгановских рабочих мест до клинтоновской Колумбины и далее» Марк Эймс старательно собрал журналистские рассказы об этих событиях (агрессия зародилась в отделениях почтовой службы и распространилась в частных офисах и фабриках – и даже в негосударственных почтовых компаниях вроде UPS – и стала настолько обычным явлением, что многие из происшествий даже не упоминались в национальных новостях). По его замечанию, описания этих инцидентов, всегда представляющие их как проявления необъяснимого индивидуального гнева и безумия, но не содержащие и намека на систематическое унижение, которому подвергаются работники, удивительно похожи на очерки о восстаниях рабов в прессе XIX века126. Эймс пишет, что в американской истории было на редкость мало организованных бунтов рабов. Но было достаточно прецедентов, когда отдельные рабы или небольшие группы нападали на надсмотрщиков, хозяев и членов их семей с топорами, ножами, ядом или любыми другими средствами, оказывавшимися у них под рукой. В обоих случаях журналисты описывали такие вспышки насилия как результат либо личного безумия, либо необъяснимого злого умысла. Действительно, сама попытка предложить структурное объяснение – то есть рассказать об ужасе рабства или обратить внимание на то, что до реформ 1980‑х годов в корпоративной структуре, которые уничтожили прежние гарантии пожизненной занятости и защиты работников от произвольного и унизительного обращения со стороны начальства, во всей американской истории не было ни одного случая массового убийства на рабочем месте (если не считать рабов), – казалась безнравственной, поскольку подразумевала, что подобное насилие было до определенной степени оправданно.

Нельзя также отрицать, что в этой риторике была существенная расистская составляющая. Если на протяжении большей части XX века в глазах афроамериканских рабочих почтовая служба была символом не только стабильного и надежного, но еще и уважаемого труда на благо общества127, то после Рейгана ее стали представлять как воплощение деградации, насилия, злоупотребления наркотиками и неэффективности социального государства, рассматриваемого в расистских категориях (это отождествление афроамериканцев как с высокомерной бюрократией, так и с пугающим случайным насилием вновь и вновь проявляется в американской популярной культуре, хотя и редко в обоих случаях одновременно. Одной из повторяющихся деталей боевиков является то, что вечно взбешенный и преступающий все правила начальник эксцентричного героя почти всегда – черный)128.

В то самое время, когда была развязана война против почтовой службы и в народном восприятии она стала ассоциироваться с безумием, деградацией и насилием, происходило нечто похожее на восхищение почтовой службой рубежа веков. Резюмируем эту историю следующим образом:

1. На основе военных разработок развиваются новые коммуникационные технологии.

2. Они быстро распространяются, радикально меняя повседневную жизнь.

3. За ними закрепляется репутация фантастической эффективности.

4. Поскольку они действуют на основе нерыночных принципов, очень скоро радикалы начинают говорить о них как о первых проявлениях будущей некапиталистической экономической системы, развивающейся внутри старой.

5. Несмотря на это, они быстро превращаются в средство правительственного контроля и распространения бесконечных новых форм рекламы и ненужной бумажной работы.

Если эту историю выразить в такой форме, то станет очевидно, что я имею в виду. Речь идет об истории интернета. В конце концов, что такое электронная почта, если не гигантская, охватывающая весь мир, суперэффективная почтовая служба? Разве она не создала ощущение, будто в недрах самого капитализма появилась новая, чрезвычайно эффективная форма кооперативной экономики – даже несмотря на то, что она завалила нас спамом и рекламными предложениями, привлекла мошенников и наделила власти новыми, творческими формами слежения за нами?

Разумеется, различия есть. Прежде всего, интернет создает более партисипативные, демократические формы сотрудничества. Это важно. Но здесь меня интересует не столько историческое значение этого феномена, сколько следующий вопрос: что это говорит нам о привлекательности самой бюрократии?

Ну, наверное, в первую очередь важно, что, хотя и почтовая служба, и интернет являются военными разработками, их можно рассматривать как применение военных технологий в исключительно мирных целях. Как я говорил, организованное насилие как форма коммуникации радикально упрощает, демонтирует и в конечном итоге предотвращает коммуникацию; организованное насилие как форма действия является формой антидействия, поскольку его конечная цель заключается в том, чтобы не позволить другим действовать (либо действовать определенным образом, либо, если этих других убивают, вообще действовать как‑либо). Тем не менее тут перед нами открывается возможность превратить эти упрощенные, минималистические формы действия и коммуникации, характерные для военных систем – будь то иерархические цепочки или бинарные коды, – в невидимую основу, на которой можно создавать все то, чем они не являются: мечты, проекты, объяснения в любви и страсти, художественное вдохновение, бунтарские манифесты и все что угодно. Они дают возможность творить и поддерживать социальные отношения, которые не могли бы существовать в ином виде. Но все это также подразумевает, что бюрократия начинает привлекать нас, то есть казаться освободительницей, именно тогда, когда исчезает: когда она становится настолько рациональной и надежной, что мы можем просто считать само собой разумеющимся, что мы способны засыпать на кровати из цифр и просыпаться в уютном окружении все тех же цифр.

В этом смысле бюрократия зачаровывает тогда, когда ее допустимо рассматривать как разновидность того, что я назвал поэтическими технологиями, то есть как технологию, благодаря которой механические формы организации носящей, как правило, военный характер, могут использоваться для воплощения невозможных замыслов: для создания городов на пустом месте, полетов к небесам и превращения пустынь в цветущие сады. На протяжении большей части человеческой истории такого рода власть была доступна лишь правителям империй или командующим победоносными армиями, поэтому здесь мы даже можем говорить о демократизации деспотизма. Некогда привилегия взмахнуть рукой и увидеть, как огромная невидимая армия шестеренок и колес выстраивается, чтобы воплотить ваши прихоти в жизнь, была доступна только немногим, самым привилегированным особам; в современном мире ее можно разделить на миллионы маленьких порций и сделать доступной всякому, кто способен написать письмо или щелкнуть выключателем129.

Все это подразумевает очень специфическое понимание свободы. Более того, на мой взгляд, это обозначает отказ от прежних форм понимания рациональности – и значение данного отказа трудно переоценить.

Позвольте мне объяснить, что я имею в виду.

Западные интеллектуальные традиции всегда склонялись к мысли о том, что способности человеческого разума представляют собой прежде всего способы подавления наших низменных инстинктов. Этот довод можно найти уже у Платона и Аристотеля; он значительно укрепился, когда в христианстве и в исламе были разработаны классические теории о душе. Действительно, гласил довод, у всех нас есть животные побуждения и страсти, равно как и творческие способности, и воображение, однако эти порывы носят хаотичный и антиобщественный характер. Разум – будь то в индивидуальном или в политическом сообществе – существует для удержания в узде нашей низменной природы, для сдерживания и подавления потенциально разрушительной энергии, направляя ее в такое русло, чтобы она не вела к хаосу и ко взаимному уничтожению. Это нравственная сила. Вот почему, например, в английском языке от слова «полис», означающего политическое сообщество и место рационального порядка, происходят такие понятия, как politeness («вежливость») и police («полиция»). В итоге эта традиция всегда неявно подразумевает, что в наших творческих способностях должно быть что‑то демоническое.

Становление бюрократического популизма, которое я описываю, соответствует полному пересмотру этой концепции рациональности и переходу к новому идеалу, выраженному Давидом Юмом следующим образом: «Разум является и должен являться только рабом страстей»130. С этой точки зрения рациональность не имеет ничего общего с нравственностью. Это чисто технический аспект – инструмент, машина, способ рассчитать самый эффективный путь для достижения целей, которые невозможно оценить в рациональных категориях. Разум не может сказать нам, чего мы должны хотеть. Он может лишь сообщить нам, как этого проще всего добиться.

В обоих вариантах разум был чем‑то не связанным с творчеством, желаниями или страстями; тем не менее в одном он ограничивал эти страсти, в другом – потворствовал им.

Наиболее полное развитие эта логика получила в рамках новой науки – экономики, но ее истоки восходят к бюрократии в не меньшей степени, чем к рынку (стоит помнить, что экономисты работают и всегда работали на крупные бюрократические организации того или иного рода). Сама мысль, что можно четко разграничить средства и цели, факты и ценности, является продуктом бюрократического мышления, потому что бюрократия – это первый и единственный социальный институт, который рассматривает средства для совершения чего‑либо отдельно от того, что, собственно, совершается131. Так, бюрократия действительно была неотъемлемой частью системы ценностей значительной доли населения мира на протяжении довольно длительного периода времени.

Вместе с тем старое представление о рациональности исчезло далеко не полностью. Напротив, хотя оба представления противоречат друг другу, они сосуществуют – и постоянно сталкиваются. В результате само наше понимание рациональности на удивление непоследовательно. Совершенно неясно, что это слово означает. Иногда это средство, иногда – цель. Порой оно никак не связано с нравственностью, порой оно выражает самую суть того, что правильно и хорошо. Временами это метод решения проблем, временами это и есть решение всех возможных проблем.

Дата добавления: 2018-09-23; просмотров: 232; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!