Задача 1. Определение мощности деривационной гэс

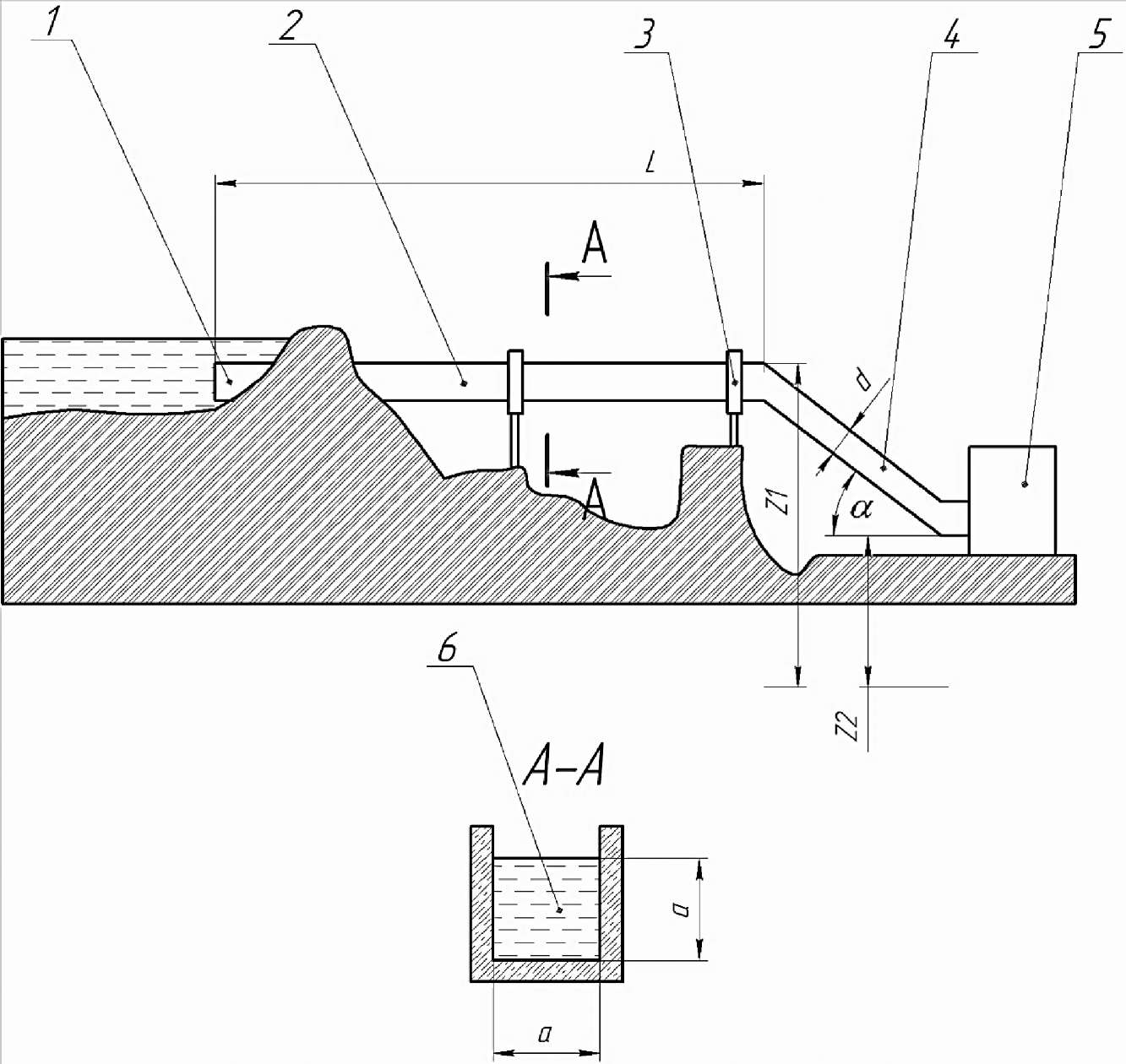

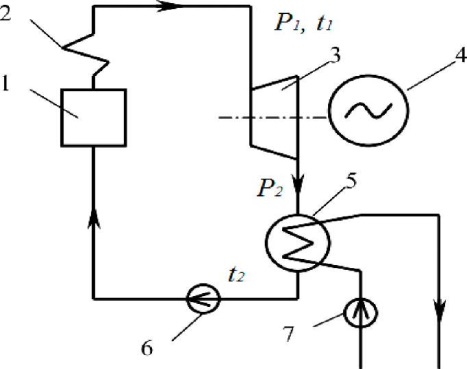

Определить мощность, вырабатываемую генераторами деривационной ГЭС, в соответствии с рис. 4, при условии, что глубина потока и ширина в безнапорном участке водовода одинаковы, по заданным параметрам.

Рисунок 4 – Схема деривационной ГЭС: 1 – водозаборное устройство; 2 – безнапорный участок водовода (лоток); 3 – опорная конструкция водовода; 4 – напорный участок водовода; 5 – здание ГЭС; 6 – поперечное сечение безнапорного участка водовода

Таблица 2 - Исходные данные для расчёта

| № варианта | Qн (м3/с) | Z1 (м) | Z2 (м) | L (м) | VБ (м/с) | Vh (м/с) | α (град) | d (м) | ηm (о.е.) | ηг (о.е) |

| 9 | 0,71 | 4,00 | 39,00 | 53,00 | 0,60 | 2,20 | 76,00 | 0,64 | 0,83 | 0,89 |

Площадь живого сечения лотка на безнапорном участке:

,

,

где

QH – расход воды, м3/с;

VБ – скорость воды на безнапорном участке, м/с.

Сторона смоченной поверхности (рис. 4):

,

,

где

S – площадь живого сечения лотка на безнапорном участке, м2.

Смоченный периметр:

,

,

где

– сторона смоченной поверхности, м.

– сторона смоченной поверхности, м.

|

|

|

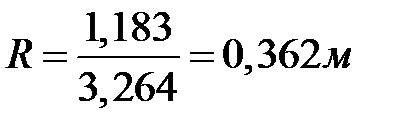

Гидравлический радиус безнапорного участка водовода:

,

,

где

S – площадь живого сечения лотка на безнапорном участке, м2;

Х – смоченный периметр, м.

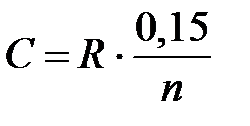

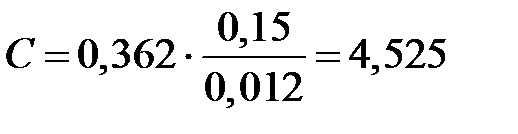

Для определения потерь на трение на безнапорном участке определяется коэффициент Шези:

,

,

где

R – гидравлический радиус безнапорного участка водовода, м;

n – коэффициент шероховатости.

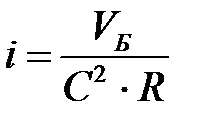

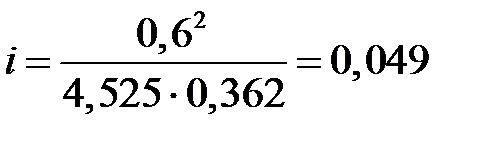

Необходимый уклон на безнапорном участке определяют по формуле Шези:

,

,

где

VБ – скорость воды на безнапорном участке, м/с;

С – коэффициент Шези;

R – гидравлический радиус безнапорного участка водовода, м;

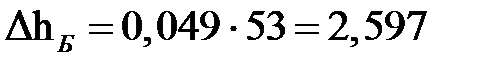

Потери напора на безнапорном участке водовода:

,

,

где

L – длина безнапорного участка водовода, м.

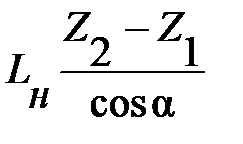

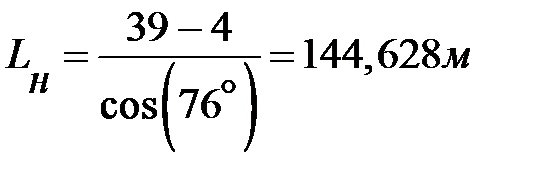

Длина напорного участка водовода:

|

|

|

,

,

где

Z2 – уровень воды в отводящем канале относительно уровня моря, м;

Z1 – уровень напорного бассейна относительно уровня моря, м;

α – наклон на напорном участке, градус.

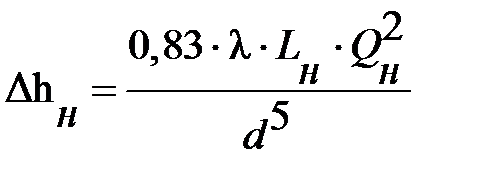

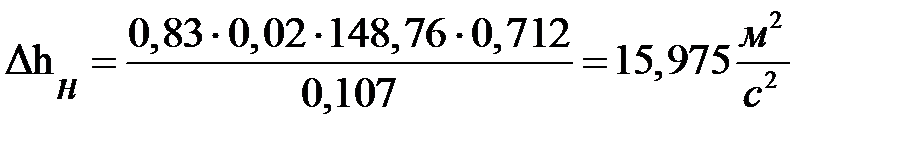

Потери напора на напорном участке водовода:

,

,

где

λ – коэффициент трения воды о стенки труб;

LH – длина напорного участка водовода, м;

Qн – действительный расход на напорном участке без учёта потерь на испарение воды на участке деривации, м3/с;

d – диаметр трубопровода, м.

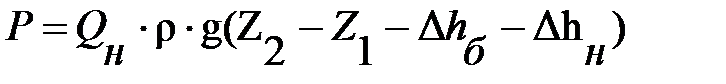

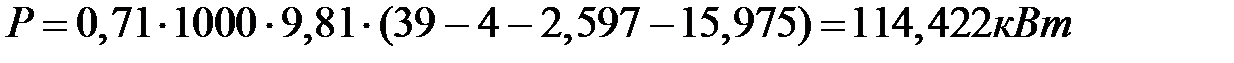

Мощность потока воды на уровне Z2 без учёта потерь напора на закруглениях водовода:

,

,

где

Qн – действительный расход на напорном участке без учёта потерь на испарение воды на участке деривации, м3/с;

p– плотность воды, кг/м3;

g – ускорение свободного падения, м·с-2;

Z2 – уровень воды в отводящем канале относительно уровня моря, м;

Z1 – уровень напорного бассейна относительно уровня моря, м;

ΔhБ – потери напора на безнапорном участке водовода;

ΔhН – потери напора на напорном участке водовода;

|

|

|

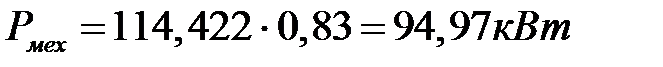

Механическая мощность на валу турбины:

,

,

где

P – мощность потока воды на уровне Z2 без учёта потерь напора на закруглениях водовода, кВт;

ηm – КПД турбин.

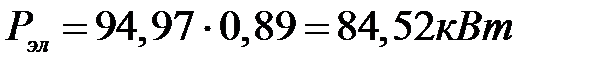

Электрическая мощность генераторов деривационной ГЭС:

где

Рмех – механическая мощность на валу турбины, кВт;

ηг – КПД генераторов.

Задача 2

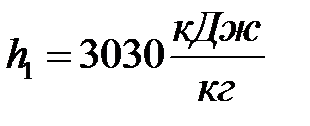

Паросиловая установка работает по циклу Ренкина, в соответствии с рис. 5. Параметры начального состояния пара: Р1, t1. Давление в конденсаторе Р2. Определить термический КПД.

Рисунок 5 – Схема паросиловой установки: 1 – парогенератор; 2 – пароперегреватель; 3 – турбина; 4 – генератор; 5 – конденсатор; 6 – питательный насос; 7 – циркуляционный насос

Таблица 3 – Исходные данные для расчёта

| № варианта | Р1 (бар) | Т1 (С) | Р2 (бар) |

| 9 | 130 | 400 | 0,6 |

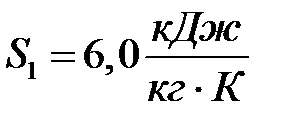

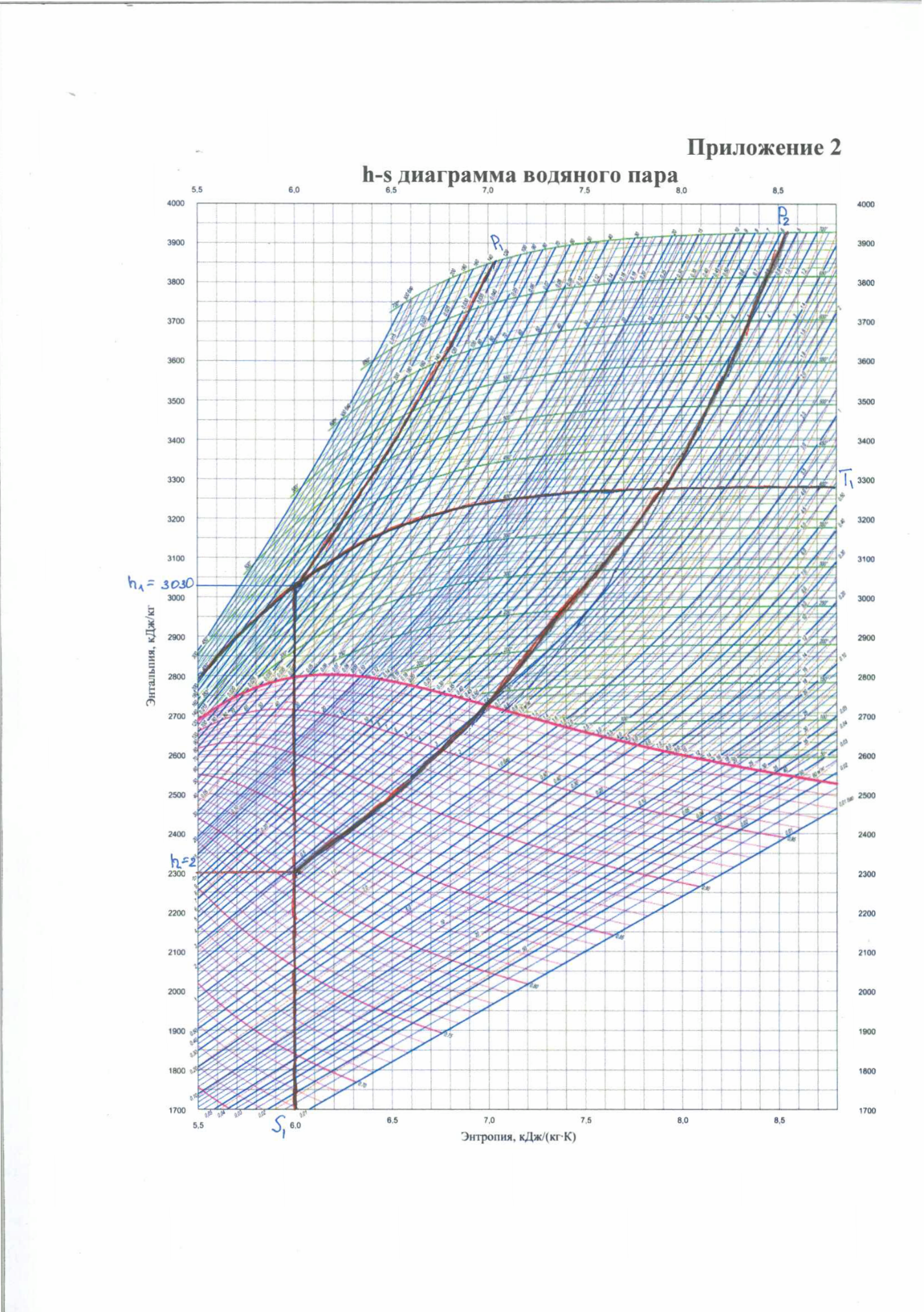

Энтальпия пара h1 на входе определяется по h-s диаграмме водяного пара, в соответствии с рис. 6, по значениям P1 и t1.

Определяем энтропию пара s1 на входе.

|

|

|

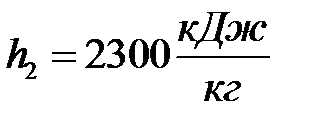

По найденному значению энтропии, считая процесс преобразования энергии пара в турбине адиабатным, по значениям S1 и Р2 определяем энтальпию конечного состояния пара h2.

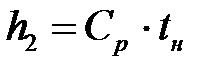

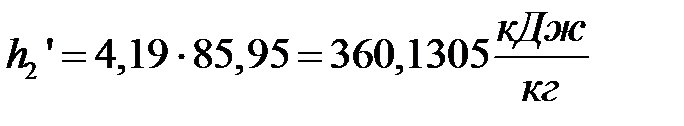

Определяем энтальпию питательной воды h2' по формуле:

,

,

где

Ср – теплоёмкость воды, кДж/(кг·К);

tн – температура насыщенного пара в конденсаторе, определяется в соответствии с таблицей 4, 0С.

Таблица 4 – Свойства насыщенного водяного пара

| Давление насыщенного пара, бар | Температура кипения (конденсации), 0С | Удельная энтальпия жидкой воды, кДж/кг |

| 0,6 | 85,95 | 359,93 |

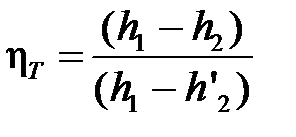

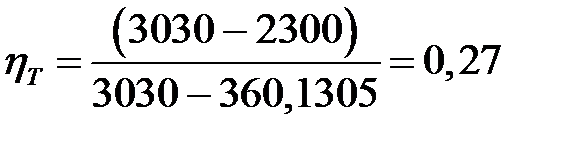

Термический КПД установки:

,

,

где

h1 – энтальпия пара на входе, кДж/кг;

h2 – энтальпия конечного состояния пара, кДж/кг;

h2ʹ – энтальпия питательной воды, кДж/кг.

Рисунок 6 – Диаграмма водяного пара

Дата добавления: 2022-06-11; просмотров: 132; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!