ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Х} - № страницы. Комментарии в книге – в конце страницы, тут - сразу за соответствующим текстом (шрифт меньше). Содержание в начале и в конце книги. ОБ ИСКУССТВЕ ФОРТЕПЬЯННОЙ ИГРЫ ЗАПИСКИ ПЕДАГ0ГА ГОСУДАРСТВЕННОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКВА

1958

Редактор д. в. житомирский

Вступительная статья Я. И. мильштейна

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вместо предисловия . . 5

Глава I. Художественный образ музыкального произведения 12

Глава II. Кое-что о ритме ... 38

Глава III. О звуке . 65

Глава IV. О работе над техникой .... 96

1. Общие соображения .... 96

2. Об уверенности как основе свободы . 102

3. О двигательном аппарате . ... 108

4. О свободе ... 114

5. Элементы фортепьянной техники 129

Добавления к главе IV 161

|

|

|

1. Об аппликатуре . . 161

2. О педали . . ... 177

Глава V. Учитель и ученик ..... 191

Глава VI. О концертной деятельности . . . 231

В заключение .. 245

Я. И. Мильштейн. Генрих Нейгауз .... 269

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Для начала— несколько простых положений, которые разовью впоследствии:

1. Прежде чем начать учиться на каком бы то ни было инструменте, обучающийся — будь это ребенок, отрок или взрослый — должен уже духовно владеть какой-то музыкой: так сказать, хранить ее в своем уме, носить в своей душе и слышать своим слухом. Весь секрет таланта и гения состоит в том, что в его мозгу уже живет полной жизнью музыка раньше, чем он первый раз прикоснется к клавише или проведет смычком по струне; вот почему младенцем Моцарт «сразу» заиграл на фортепьяно и на скрипке.

|

|

|

2. Всякое исполнение — проблемы исполнения будут главным содержанием этих записок,— очевидно, состоит из трех основных элементов: исполняемого (музыки), исполнителя и инструмента, посредством которого воплощается исполнение. Лишь полное владение этими тремя элементами (в первую очередь музыкой) может обеспечить хорошее художественное исполнение. Самым простым примером «трехэлементности» исполнения является, естественно, исполнение фортепьянного произведения пианистом-солистом (или сонаты для скрипки соло, виолончели и т. д.).

Эти простые вещи приходится повторять потому, что в педагогической практике чрезвычайно часты преувеличения в ту или иную сторону, отчего неизбежно {6} страдает один из трех элементов, особенно же (и это печальнее всего) — в сторону недооценки содержания, то есть самой музыки (как говорится, «художественного образа») с преобладающим устремлением внимания в сторону «технического» овладения инструментом.

Другое заблуждение, правда, значительно более редкое у инструменталистов и состоящее в недооценке трудности и огромности задачи полного овладения инструментом в угоду, так сказать, самой музыке (То есть преобладание музыкального развития над технически--профессиональным.),—неизбежно также приводит к несовершенной, «музыкальной» в кавычках игре с налетом дилетантизма, без должного профессионализма.

|

|

|

3. Несколько слов о технике. Чем яснее цель (содержание, музыка, совершенство исполнения), тем яснее она диктует средства для ее достижения. Эта аксиома не требует доказательств. Я буду не раз еще говорить об этом впоследствии. Что определяет как, хотя в последнем счете как определяет что (диалектический закон).

Метод моих занятий вкратце сводится к тому, чтобы играющий как можно раньше (после предварительного знакомства с сочинением и овладения им, хотя бы вчерне) уяснил себе то, что мы называем «художественным образом», то есть содержание, смысл, поэтическую сущность музыки, и досконально сумел бы разобраться (назвать, объяснить) с музыкально-теоретических позиций то, с чем он имеет дело. Эта ясно осознанная цель и дает играющему возможность стремиться к ней, достигать ее, воплотить в своем исполнении — все это и есть вопрос «техники».

Так как в моих записках будет часто идти речь о «содержании» как главном иерархическом принципе исполнения, и я предвижу, что слово «содержание» (или «художественный образ», или «поэтический смысл» etc.) может при слишком частом его повторении раздражать молодого пианиста, то я представил себе возможную его реплику: «все только «содержание» да «содержание»! Вот если я сумею сыграть хорошо все терции, сексты, октавы и другие виртуозные трудности в {7} вариациях Брамса на тему Паганини и при этом не забуду и о музыке, то у меня выйдет «содержание», а если я буду мазать и фальшивить, то никакого «содержания» не будет».

|

|

|

Совершенно верно! Золотые слова! Один умный писатель сказал о писателях: «усовершенствовать стиль значит усовершенствовать мысль. Кто с этим сразу не согласится, тому нет спасения!» Вот правильное понимание техники (стиля)! Я часто напоминаю ученикам, что слово техника происходит от греческого слова τέχνη, а «технэ» означало —искусство.

Любое усовершенствование техники есть усовершенствование самого искусства, а значит, помогает выявлению содержания, «сокровенного смысла», другими словами, является материей, реальной плотью искусства. Беда в том, что многие, играющие на фортепьяно, под словом техника подразумевают только беглость, быстроту, ровность, бравуру—иногда преимущественно «блеск и треск» — то есть отдельные элементы техники, а не технику в целом, как ее понимали греки, и как ее понимает настоящий художник.

Техника-«технэ» — нечто гораздо более сложное и трудное. Обладание такими качествами, как беглость, чистота и т. п., само по себе еще не обеспечивает артистического исполнения, к которому приводит только настоящая, углубленная, одухотворенная работа. Вот почему у очень одаренных людей так трудно провести точную грань между работой над техникой и работой над музыкой (даже если им случается по сто раз повторять одно и то же место). Здесь всё едино.

Старая истина: повторение—мать учения—является законом как для самых слабых, так и для самых сильных талантов—в этом смысле и те и другие стоят на равных позициях (хотя результаты работы, конечно, бывают различны). Известно, что Листу случалось по сто раз повторять какое-нибудь особенно трудное место. Когда С. Рихтер играл мне впервые девятую сонату Прокофьева (ему же посвященную), я не мог не заметить, что одно очень трудное, полифоническое, очень оживленное место (в третьей части, всего каких-нибудь 10 тактов) «здорово выходит» у него.

Он сказал мне: «А я это место учил беспрерывно два часа». Вот {8} правильный метод, так как он дает великолепный результат. Пианист работает над достижением наилучшего результата, не откладывая его в долгий ящик. В разговоре с одной ученицей, которая вяло работала и тратила много лишнего времени, я прибегнул к следующей бытовой метафоре: представьте себе, что вы хотите вскипятить кастрюлю воды. Следует поставить кастрюлю на огонь и не снимать до тех пор, пока вода не закипит. Вы же доводите температуру до 40° или 50°, потом тушите огонь, занимаетесь чем-то другим, опять вспоминаете о кастрюле, — вода тем временем уже остыла, — вы начинаете все сначала, и так по несколько раз, пока, наконец, вам это не надоест, и вы не потратите сразу нужное время для того, чтобы вода вскипела. Таким образом вы теряете массу времени и значительно снижаете ваш «рабочий тонус».

Мастерство в работе, в выучивании произведения, а это есть один из верных критериев достигнутой пианистом зрелости, характеризуется своей прямолинейностью и способностью не тратить время попусту.

Чем больше участвуют в этом процессе воля (целеустремленность) и внимание, тем эффективнее результат. Чем больше пассивности, инертности, тем больше растягиваются сроки овладения сочинением и почти неизбежно ослабляется интерес к нему. Все это известно, но упоминать об этом небесполезно. (О технике см. в IV главе, а также на многих страницах этой книжки. Мы же условились, что «текнэ» есть само искусство).

4. Для того, чтобы говорить и иметь право быть выслушанным, надо не только уметь говорить, но, прежде всего, иметь, что сказать. Это так же просто, как дважды два — четыре, а все-таки нетрудно доказать, что сотни и тысячи исполнителей грешат против этого правила постоянно.

Один ученый говорил, что в Греции все умели хорошо говорить, а во Франции все умеют хорошо писать. Однако действительно великих греческих ораторов и французских писателей можно по пальцам перечесть, и нас в данном случае интересуют именно они.

Антон Рубинштейн (не без налета тайной грусти) говорил, что в наше время «все» умеют хорошо играть. Ну и что же, это вовсе не плохо: лучше, чтобы «все» умели играть {9} хорошо, чем чтобы играли скверно. Но слова Рубинштейна с их грустно-скептическим оттенком отнюдь не теряют своего значения.

* * *

У меня смолоду и до сегодняшнего дня сохранилось одно чувство: при каждой встрече с очень большим человеком, будь то писатель, поэт, музыкант, художник, Толстой или Пушкин, Бетховен или Микеланджело, я убеждался в том, что для меня важно прежде всего то, что этот человек большой, что я через искусство вижу огромного человека, и в какой-то мере (условно говоря) мне безразлично, высказывается ли он в прозе или в стихах, в мраморе или звуках.

Когда мне было лет пятнадцать, я жалел о том, что Бетховен не «перемолол» свою музыку на философию, ибо я думал, что эта философия была бы лучше кантовской и гегелевской (Нечего и говорить, что и Канта и особенно Гегеля я знал тогда чрезвычайно поверхностно, а Бетховена совсем недурно.) глубже, правдивее и человечнее.

Расскажу здесь об одной моей ребяческой затее; она совпала по времени с теми «мыслями», которые я только что изложил (мне было тогда лет пятнадцать). Раздумывая об искусстве и науке, об их взаимных связях и противоречиях, я почему-то пришел к выводу, что математика и музыка находятся на крайних полюсах человеческого духа, что этими двумя антиподами ограничивается и определяется вся творческая духовная деятельность человека и что между ними размещается все, что человечество создало в области науки и искусства.

Мысль эта так меня увлекла, что я стал писать некий «трактат» на эту тему. Вначале мне даже казалось, что я высказываю какие-то новые и небезынтересные вещи, но очень скоро пришел к справедливому выводу, что у меня очень мало знаний, что мой ум плохо дисциплинирован, а поэтому нечего и пытаться «поднять» такую психологическую и, может быть, и гносеологическую тему.

Об этой неоконченной (и, кстати, утерянной) книжке можно было только сказать словами Феба из эпиграммы Пушкина: «Охота есть, да {10} толку мало; эй, розгу!».

Привел же я эти ребяческие думы потому, что... (прошу снисхождения у читателя) мне к до сих пор кажется, что математика и музыка — полюсы человеческого духа, и, может быть, если бы моя жизнь сложилась по-другому, я бы продолжал размышлять и фантазировать на эту тему.

Несмотря на то, что это лишь ребяческий бред, доля истины в нем есть, и привел я его только потому, что теперь, имея огромный педагогический опыт, слишком хорошо знаю, как часто даже способные, умеющие справиться со своей задачей ученики не подозревают, с каким великим проявлением человеческого духа они имеют дело. Понятно, что это не способствует художественности их исполнения,—в лучшем случае они застревают на уровне хорошего ремесла.

Да не заподозрят меня, читая слова «великий», «большой» в карлейлизме («Герой и преклонение перед ним»). Старая теория героя и толпы умерла вместе со многими иллюзорными идеями прошлого; мы слишком хорошо знаем, что так называемый великий человек—такой же продукт своего времени, как и всякий другой, но мы также знаем, что такой «продукт», если он называется Пушкиным или Моцартом, принадлежит к самому драгоценному, что родила наша грешная земля.

К тому же, такой «продукт» — самое сложное из всего, что есть на свете,—сложнее строения галактик или атомного ядра. Говоря это, желаю подчеркнуть, как важно внушить любому ученику с самого начала, с каким драгоценным материалом он будет иметь дело в своей жизни, если только действительно отдаст себя служению искусству. Меня никогда не покидает ощущение «чуда», когда я объясняю ученикам гениальные творения великих музыкантов, и мы вместе стараемся исследовать по мере сил их глубины, проникнуть в их тайны, понять их закономерности, возвыситься до их высоты. Знаю, что это ощущение «чуда» и связанной с ним радости — радости от его восприятия и осознания—дает мне весь смысл моей жизни, заставляет меня как педагога работать вчетверо больше, чем «полагается по штату», и жертвовать собой без всякого сожаления.

{11}

* * *

Постараюсь высказать свои соображения об отдельных звеньях фортепьянной игры, как они обычно представляются методисту: о художественном образе (сиречь, о самой музыке), о ритме, о звуке, о различных видах техники.

{12}

ГЛАВА 1

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Признаюсь, что этот заголовок вызывает во мне сомнение, несмотря на то, что понятие, выраженное в нем, общепринято, что все подразумевают под этими словами нечто вполне разумное, понятное и реальное. Но что же такое «художественный образ музыкального произведения», если это не сама музыка, живая звуковая материя, музыкальная речь с ее закономерностями и ее составными частями, именуемыми мелодией, гармонией, полифонией и т. д., с определенным формальным строением, эмоциональным и поэтическим содержанием?

Сколько раз я слышал, как ученики, не прошедшие настоящей музыкальной и художественной школы, то есть не получившие эстетического воспитания, музыкально мало развитые, пытались передать сочинения великих композиторов Музыкальная речь им была неясна, вместо речи получалось бормотание, вместо ясной мысли — скудные ее обрывки, вместо сильного чувства — немощные потуги, вместо глубокой логики — «следствия без причин», вместо поэтических образов —прозаические их отрыжки. В соответствии с этим, конечно, и так называемая техника была недостаточна. Такова игра, в которой художественный образ искажен, не занимает центрального положения или даже совсем отсутствует.

Однажды в моем классе произошло следующее. Один ученик — он впоследствии бросил музыку и стал превосходным инженером —так невыразительно, прозаично сыграл два последних потрясающих «выкрика» в первой балладе Шопена, что я ему поневоле сказал. «Это звучит, как будто бы девушка в красной шапке на станции метро крикнула «От края отойдите!»

{13}Диаметральной противоположностью такого исполнения является, примерно, исполнение Святослава Рихтера. Читая с листа впервые любую вещь,— будь это фортепьянное произведение, будь это опера, симфония, что угодно,— он сразу передает ее почти в совершенстве и в смысле выявления содержания, и в смысле технического мастерства (в этом случае всё едино).

Что я хочу сказать этим противопоставлением? Во-первых: все, что по вопросу об «образе» говорилось и писалось (за исключением некоторых высказываний очень больших людей), является главным образом плодом установки на какой-то общий (воображаемый) средний тип учащегося, тогда как мы знаем по опыту, что учатся музыке (то есть должны работать над «художественным образом») и минимально одаренные, и гениально одаренные, живые, реальные люди и что в действительности все ступени и градации между бездарностью и гением заполнены, и как заполнены! С сотнями и тысячами вариантов и уклонений в ту или другую сторону в зависимости от личных свойств имярека. Вывод ясен: в каждом данном случае «работа над художественным образом» будет выглядеть по-разному.

Во-вторых: чем крупнее музыкант, чем более музыка для него—открытая книга, тем меньше (незначительнее) становится проблема работы над образом: она сводится почти к нулю у таких, как С. Рихтер,—вся «работа» состоит фактически в том, что вещь «выучивается».

Но именно здесь-то и начинается та огромная работа, углубленная и страстная работа, которая недаром известна в жизни больших художников под названием «муки творчества». Врубель писал сорок раз голову Демона именно потому, что был гениален, а не потому, что был бездарен.

Меня, конечно, спросят: почему я говорю о Рихтере, уникальном даровании: ведь мы, педагоги, «методисты», должны ориентироваться на середняка, может быть, даже ниже, чем середняка, нас Рихтеры не интересуют — это «стихия». Я решительно протестую против такой точки зрения

Рассуждая так, успокаиваясь на словах: талант, гений, стихия и т. п., мы малодушно отмахиваемся от {14}самой жгучей проблемы, проблемы, которая в первую очередь должна занимать исследователя-методиста. Я убежден, что диалектически продуманная методика и школа должны охватывать все степени одаренности — от музыкально-дефективного (ибо и такой должен учиться музыке, музыка — орудие культуры наравне с другими) до стихийно гениального. Если методическая мысль сосредоточивается на малом отрезке действительности («середняке»), то она ущербна, неполноценна, недиалектична и поэтому неправомочна. Если уж быть методистом (а методист обязан исследовать действительность), то быть им до конца, охватывать весь горизонт, а не вертеться в заколдованном кругу своей узкой системочки! Правда, это трудно, очень трудно!

Всякий большой пианист-художник является для педагога-исследователя чем-то вроде нерасщепленного атома для химика. Надо иметь много духовной энергии, ума, чуткости, таланта и знания, чтобы проникнуть в этот сложный организм. Но именно этим-то и должна заниматься методика, чтобы выйти из пеленок и перестать, наконец, вызывать зевоту у каждого, кто действительно является пианистом-музыкантом. Всякая художественная методика должна быть в какой-то мере интересна и поучительна и для мастера, и для ученика, и для начинающего, и для «кончающего», иначе вряд ли она сможет себя оправдать.

* * *

Для удобства изложения я согласен временно подавить в себе сомнения насчет правильности выражения «работа над художественным образом» и принять его за чистую монету.

В таком случае установим следующее: работа над художественным образом начинается с первых же шагов изучения музыки и музыкального инструмента. Наши лучшие педагоги детских музыкальных школ прекрасно знают, что, обучая ребенка впервые нотной грамоте, они должны из только что усвоенных учеником знаков составить начертание какой-нибудь мелодии (не сухого упражнения), по возможности уже знакомой (так удобнее согласовать слышимое с {15} видимым — ухо с глазом), и научить его воспроизвести эту мелодию на инструменте. Такому первоначальному «музицированию», конечно, сопутствуют первые простейшие упражнения, преследующие техническую цель,— первое ознакомление с фортепьяно; это первые шаги на долгом пути познания инструмента и овладения им.

Я настаиваю на следующей диалектической триаде: теза — музыка, антитеза — инструмент, синтез — исполнение. Музыка живет внутри нас, в нашем мозгу, в нашем сознании, чувстве, воображении, ее «местожительство» можно точно определить: это наш слух; инструмент существует вне нас, это частица объективного внешнего мира, которую надо познать, которой надо овладеть, чтобы подчинить ее нашему внутреннему миру, нашей творческой воле.

Итак, работа над художественным образом должна начинаться одновременно с первоначальным обучением игре на фортепьяно (Я вовсе не имею в виду, конечно, что это должно произойти на первом же уроке; в каждом данном случае рассудительный педагог сумеет найти подходящий для этого момент; важно, чтобы это произошло как можно раньше.) и усвоением нотной грамоты.

Я этим хочу сказать, что если ребенок сможет воспроизвести какую-нибудь простейшую мелодию, необходимо добиться, чтобы это первичное «исполнение» было выразительно, то есть, чтобы характер исполнения точно соответствовал характеру («содержанию») данной мелодии; для этого особенно рекомендуется пользоваться народными мелодиями, в которых эмоционально-поэтическое начало выступает гораздо ярче, чем даже в лучших инструктивных сочинениях для детей. Как можно раньше от ребенка нужно добиться, чтобы он сыграл грустную мелодию грустно, бодрую—бодро, торжественную — торжественно и т. д., и т. д. и довел бы, свое художественно-музыкальное намерение до полной ясности.

По свидетельству опытных педагогов детских школ, среднеодаренные дети с гораздо большим воодушевлением играют народные мелодии, чем инструктивную детскую литературу, где преследуются чисто технические и «умственные» задачи (например, игра целыми {16} нотами, половинными и т. д., паузы, стаккато, легато и т. д.); эти задачи, разрешение которых развивает и ум, и пальцы ребенка, его действенную «рабочую» энергию, и поэтому совершенно необходимые и незаменимые, оставляют совершенно незатронутыми его душу и воображение. (Разумеется, кроме народных мелодий, надо пользоваться множеством простейших мелодий Гайдна, Моцарта, Вебера, Чайковского, Глинки и других, не говоря уже об изумительных сборниках Шумана и Чайковского, специально посвященных детям и юношеству— на более высокой ступени развития — и имеющих чисто художественную ценность.).

Все, что я здесь говорю, старо, как сама музыка и ее изучение, — это всем известно. Я хочу только осветить некоторые детали вопроса, поставить точки над «и».

Все мы знаем, что развитие богатства и разнообразия фортепьянных приемов, их точности и тонкости, необходимых пианисту-художнику для передачи всего разнообразия реально существующей, неизмеримо богатой фортепьянной литературы, достижимо только посредством изучения именно самой этой литературы, то есть живой, конкретной музыки (Конечно, любой рассудительный пианист составит себе по мере надобности специальные технические упражнения для овладения особыми трудностями изучаемого стиля, автора или пьесы—таково требование правильного дедуктивного мышления).

Пока ребенок играет упражнение или этюд, какую-нибудь чисто инструктивную пьесу, лишенную художественного содержания, он может по желанию играть медленнее или скорее, громче или тише, делать или не делать нюансов, то есть в его исполнении неизбежна некоторая доля неопределенности и произвола, это будет игра «вообще», лишенная ясной целеустремленности (игра ради игры, а не ради музыки), игра, которую можно охарактеризовать так: «играю, что выходит» (часто это скорее то, что не выходит).

Для того, чтобы «выходило», чтобы эта инструментально-техническая работа (я хочу сказать: работа над овладением инструментом и тренировка двигательного аппарата) приносила действительно пользу, необходимо ставить ученику ясные и определенные цели и {17} неукоснительно добиваться полного их достижения, например: сыграть этюд или упражнение с такой-то, а не иной скоростью, с такой-то, а не меньшей и не большей силой; если цель этюда — развитие ровности звучания — не допускать ни одного случайного акцента, ни одного запаздывания или ускорения, если они случаются — тут же исправлять неточности и т. д., и т. д. (предполагается, что разумный педагог не будет ставить ученику неосуществимых задач).

Что же происходит, если ребенок играет не инструктивно-этюдную пьесу, а настоящее художественное произведение, пусть даже простейшее? Во-первых, его эмоциональное состояние будет совершенно иное, повышенное по сравнению с тем, какое бывает при разучивании «полезных» упражнений и сухих этюдов (а это решающий момент в работе). Во-вторых, ему с гораздо большей легкостью можно будет внушить — ибо его собственное понимание будет идти этому внушению навстречу,— каким звуком, в каком темпе, с какими нюансами, с какими замедлениями и ускорениями (буде они оправданы в данной пьесе) и, следовательно, какими «игровыми» приемами надо будет исполнять данное произведение, чтобы оно прозвучало ясно, осмысленно и выразительно, то есть — адекватно своему содержанию. Эта работа, работа ребенка над музыкально-художественно-поэтическим произведением (то есть над художественным образом и воплощением его в фортепьянном звучании) будет в зародышевой форме той работой—богатой, целеустремленной, направленной, точной и разнообразной в отношении приемов,— о которой я говорил выше, характеризуя занятия зрелого пианиста-художника.

***

Я думаю, что нетрудно угадать, к чему ведут мои размышления о столь известных, может быть, даже набивших оскомину предметах. Я призываю к тому, чтобы по возможности прямолинейно, не сбиваясь с пути и не слишком задерживаясь на его этапах, стремиться к Цели, а цель эта — художественное исполнение {18} художественной музыкальной литературы, воскрешение к жизни звука немой нотной записи.

Здесь я скажу несколько слов о знаменитом пианисте Л. Годовском.

Л. Годовский, мой несравненный учитель, один из великих пианистов-виртуозов послерубинштейновской эпохи, как-то говорил нам в классе, что никогда не учил гамм (и, конечно, это так и было), а играл он их с таким блеском, ровностью, быстротой и красотой звучания, что я, пожалуй, лучшего и не слышал. Он играл наилучшим образом гаммы, которые попадались в пьесах, и таким образом научился идеально играть «гамму, как таковую» (Обращаю внимание: это дедукция, вместо гораздо более обыкновенной и общепринятой, но гораздо менее достоверной и надежной индукции — сперва выучить «гамму, как таковую», а потом уже играть ее в пьесе.).

Маленькая, но значительная подробность.

В чем состоял педагогический метод Годовского? Как известно, он слыл «волшебником техники» (ein Hexenmeister der Technik — таково было единодушное мнение немецкой и мировой критики), а потому многочисленные молодые пианисты всех стран стремились к нему, главным образом, в надежде получить рецепт для достижения «виртуозной техники». Но, увы!

Годовский почти ни слова не говорил о технике в том смысле, как ее понимали эти молодые люди; все его замечания во время урока были исключительно направлены на музыку, на исправление музыкальных недочетов исполнения, на достижение максимальной логики, точности слуха, ясности, пластики на основе точнейшего соблюдения нотного текста и пространного толкования его.

Больше всего он уважал в своем классе настоящих музыкантов и относился с явной иронией к пианистам, у которых пальцы работали быстро и ловко, а мозги — медленно и туго (таких было несколько человек в мое время). Он терял моментально всякий интерес к ученику, который обнаруживал слуховые недочеты, заучивал грубо-неверные ноты и проявлял дурной вкус.

Так, однажды на первом же уроке «провалилась» одна уже {19} концертирующая пианистка только потому, что в предпоследнем такте

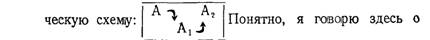

седьмого (до-мажорного) этюда ор. 10 Шопена брала лишнюю ноту (терцию) в левой руке, а именно:

вместо правильного:

На повторные просьбы Годовского сыграть верный аккорд, она никак не могла понять, что от нее требуется. N. удивленно пожимала плечами и уверяла, что играет «чисто». После урока Годовский, уже в коридоре, спросил меня с убийственно-иронической усмешкой: «как вам нравится известная пианистка N?» (Как и следовало ожидать, N. впоследствии оказалась довольно-таки слабой пианисткой, но сильной истеричкой).

Все высказывания Годовского о методике игры обычно сводились к нескольким скупым словам о Gewichtsspiel («весовой игре») и vollständige Freiheit (полной свободе).

Что и говорить: sapienti sat (для мудреца достаточно). Впрочем, раза два-три он рекомендовал некоторым ученикам поработать над восьмым фа-минорным этюдом Клементи (ред. Таузига) 33 способами, которые кратко демонстрировал. Понятно, он полагал, что ученики, интересующиеся не только виртуозной техникой вообще, но именно его (неслыханными) достижениями, должны были быть знакомы с его обработками, в особенности же с его «50 Chopin-Studien», 50-ю обработками этюдов Шопена (некоторые совершенно трансцендентной трудности и несравненные по музыкальному остроумию и комбинаторскому гению), обработками, в которых не только нотный текст, но и примечания к нему представляют исчерпывающую школу современной виртуозной техники, конечно, в стиле Годовского.

Понятно, знаменитые эти обработки этюдов являются страшным снижением художественного уровня подлинника: гениальные фортепьянные поэмы, всесильное средство изучения музыки и фортепьяно, скромно именуемые этюдами, Годовский превратил в настоящие этюды, только этюды, отняв таким образом у понятия «этюд» тот высший художественно-поэтический смысл, который придали ему Шопен (прежде всего), Лист, Скрябин, Рахманинов, Дебюсси, но поиграйте-ка этюды Годовского...

{20} Повторяю, во время урока Годовский был не учителем игры на фортепьяно, а, прежде всего учителем музыки, то есть тем самым, кем бывает неизбежно каждый настоящий художник, музыкант, пианист, как только он становится педагогом.

Я думаю, что всякому понятно, почему я в данном контексте вкратце обрисовал педагогический метод Годовского.

***

Да не обвинят меня в нескромности, если я сейчас расскажу немного о себе; ведь для всякого мыслящего человека «я» есть не только субъект, но в то же время один из объектов познаний действительного мира, правда, немного своеобразный объект, к которому отнестись с должной «объективностью» бывает труднее, чем ко всякому другому объекту. Расскажу о себе в связи с вопросом о «работе над художественным образом».

Музыкой я заражен с самого раннего детства, музыкальная бацилла свирепствовала и в семье моего отца, и в семье матери (оба были учителями музыки, то есть фортепьянной игры в провинциальном городе Елисаветграде, ныне — Кировоград).

С детства, раньше, чем я себя помню, я слышал музыку, причем слышал невероятное количество сквернейшей музыки благодаря урокам родителей (девять десятых учеников были самые обыкновенные музыкально неспособные дети, учившиеся музыке, как любой грамоте), а действительно хорошей, первоклассной музыки почти не слышал. «Питательная среда» для моих способностей была более чем мизерная.

Самым большим музыкальным и семейным событием были приезды из Петербурга дяди, Феликса Михайловича Блуменфельда, брата матери. Никогда не забуду, как совсем ребенком еще я .слушал целыми вечерами до глубокой ночи (во время его пребывания разрешалось ложиться спать очень поздно) его великолепную игру. Играл он массу фортепьянных произведений, особенно Шопена, Шумана, Листа, свои сочинения, Глазунова, Балакирева, Лядова, но больше всего во мне {21} запечатлелись тогда некоторые оперы Вагнера — «Мейстерзингеры», «Тристан и Изольда», «Зигфрид»,— которые он играл целиком в один вечер, от доски до доски, к великому нашему восторгу.

Благодаря ему я тоже впервые услышал «Пиковую даму», «Бориса Годунова», оперы Римского-Корсакова. Конечно, и сестра и я должны были ему играть и выслушивали благоговейно его замечания. Незабываемые, блаженные дни! Жизнь казалась праздником, с утра до ночи нас не покидало ощущение радости и счастья!

Но, увы, это случалось не чаще, чем раз в три-четыре года, я длилось не больше недели-двух. А потом наступали опять будни, которые надо было заполнять и оживлять уже собственными силами.

Когда мне было лет восемь или девять, я стал сперва понемногу, а потом все больше и, чем дальше, тем с большим азартом импровизировать на рояле. Иногда (это было немного позднее) я доходил до полной одержимости: не успевал проснуться, как уже слышал внутри себя музыку, свою музыку, и так почти весь день. Но я почему-то скрывал это (особенно от отца) и импровизировал на рояле только в те часы, когда родителей, не было дома (позднее нас с сестрой пощадили, и мы уже реже слышали ученическое ковырянье, зато больше сами стали заниматься).

Помню, как сейчас, что когда я шел на урок к дяде и тете Пржишиховским (у которых учился математике, истории, географии и французскому языку), я иногда буквально задыхался от наполнявшей мою голову музыки: когда внутри «пелось» какое-нибудь торжественное адажио, я шел медленно и важно, когда же начиналось Allegro con fuoco или Presto furioso, я несся галопом по пустынным переулкам, а за мной с яростным лаем неслись разноцветные дворняжки, пулей вылетавшие из подворотен.

Это было незабываемо счастливое, восторженное время, длившееся, конечно, со всякими перипетиями, «небывалыми» взлетами и падениями («himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt») — приблизительно до 16—17 лет, когда я окончательно «запер свой ящик и ключ бросил в море», отказался от собственной музыки и занялся только чужой.

Начался страшный кризис, тянувшийся несколько лет, {22} тяжелое, больное время. Я как бы упал с неба на землю и чуть не разбился, я очень медленно выздоравливал. Впоследствии я прошел полный курс теории и композиции у профессора Павла Федоровича Юона (Ученик С. И Танеева и брат нашего известного художника К. Ф. Юона.) в Берлине.

Он считал меня чрезвычайно одаренным, настойчиво уговаривал отдаться композиции, но я остался верен своему решению, о причинах которого здесь говорить не хочу. Забавно, что после нескольких уроков, когда я принес своему профессору некоторые сочинения, сложные каноны и фуги в современном стиле, сонатину в классическом духе, формально очень стройную, но безличную, так как писал я скорее для упражнения, чем «из вдохновения», две-три песни и фортепьянные мелочи, — все это, помимо школьных задач, — забавно,, говорю я, что Юон, услыхав все это, сказал мне: «В сущности вы знаете все, чему я вас могу научить. Но если хотите, для гимнастики ума займемся строгим контрапунктом, это всегда полезно». Я согласился и десять месяцев беспрерывно писал: кроме упражнений, мотеты, мадригалы, даже одну пьесу на 12 голосов в строгом стиле на латинский текст.

В пианистической работе я с двенадцатилетнего возраста был, в сущности, предоставлен самому себе. Как это часто бывает в семьях учителей, родители были так заняты (буквально с утра до позднего вечера) учениками, что для собственных детей почти не имели свободного времени. И это несмотря на то, что они со свойственным всем родителям пристрастием были чрезвычайно высокого мнения о моем даровании (я сам был гораздо трезвее, всегда знал массу недостатков за собой, хотя временами и чувствовал в себе нечто «не совсем обычное»). Но об этом я уже говорить не буду: меня знают, как пианиста, знают мои хорошие и дурные стороны, и никому не может быть интересен мой «доисторический период». Скажу только, что благодаря этой ранней «самостоятельности», я наделал массу глупостей, которых мог бы прекрасно избежать, если бы еще годика 3—4 находился под {23} бдительным надзором опытного, умного музыканта-педагога. (Насколько лучше положение нынешних детей, учащихся в детских музыкальных школах, особенно в ЦМШ! Я мог бы об этом рассказать длинную повесть.)

Мне не хватало того, что называют школой, дисциплиной. Однако нет худа без добра: моя вынужденная самостоятельность заставила меня, хотя подчас и извилистыми путями, дойти до многого собственным умом, и даже самые мои неудачи и заблуждения впоследствии часто оказывались поучительными и полезными, а в таком деле, как занятие искусством, где индивидуальность решает, если не все, то почти все, единственной прочной базой всегда будет добытое собственными силами и на собственном опыте изведанное.

Мне хотелось, да простит мне читатель, эту автобиографическую справку привести как раз здесь, в главе о художественном образе. Думаю, что это пояснит читателю, почему мне трудно бывает говорить о работе над художественным образом вне общего комплекса музыки и работы пианиста. Конечно, я, как профессионал, эту дифференциацию часто осуществлял, особенно когда стал уже старше и сознательнее; как и всякий другой, я подолгу иногда повторял не только технически особенно трудные места, но также какую-нибудь простейшую фразу (например, из мазурки Шопена, сонаты Моцарта) с целью возможно более яркого воплощения музыкально-художественного замысла.

** *

Выше я говорил, как происходит «ознакомление с произведением» у подлинно крупного музыканта. Очевидно, здесь мгновенно и подсознательно проделывается громадная «работа над художественным образом», об этом ясно говорит его исполнение. (Чтобы не было путаницы в понятиях, замечу, что бывают часто «мастаки», которые безошибочно могут прочесть с листа без одной запинки или фальшивой ноты самые сложные произведения, но исполнение при этом бывает самое обыкновенное, даже дрянное. Этот случай не следует смешивать с Рихтером, у которого поражает как раз совершенство {24} исполнения.)

Нам известны подвиги Листа: например, он однажды с листа чудесно сыграл перед аудиторией Карнавал Шумана (Но нет роз без шипов: Клара Шуман говорит, что у нее на квартире Лист отвратительно сыграл с листа квинтет ее мужа, и только вежливость не позволила ей выйти возмущенно из комнаты. Впрочем, не надо забывать, что Клара далеко не беспристрастно относилась к великому Францу.).

Я привожу эти факты «молниеносного» овладения музыкой (а следовательно, и «художественным образом»), которые мог бы произвольно умножить на основе проверенных свидетельств о многих крупных музыкантах, не для того, чтобы еще раз говорить об их «гениальности», слишком всем известной, но для того, чтобы задаться вопросом: что же тут, собственно, происходит, какие педагогические и методические выводы можно сделать из этих реальных явлений на пользу середняку, на пользу всем учащимся.

Полагаю, что, несмотря на таинственность «гениального дарования», оно поддается не только описанию, но также исследованию и анализу. У педагогов нашей профессии очень распространено мнение, что средний ученик ни в коем случае не должен подражать большому таланту: quod licet Jovi non licet bovi (что подобает Юпитеру, не подобает быку). Подражать, тем более глупо подражать (а это—явление довольно распространенное), конечно, только вредно, но учиться (А в это понятие входит подчинение, уподобление, следовательно, и некоторое подражание), у того, кто больше умеет и больше знает, — всегда полезно. Кажется, ясно.

Каждый педагог по опыту знает, как сильнейшие ученики «подтягивают» более слабых; это соревнование возникает непосредственно и стихийно, но вместе с тем, благодаря честолюбию,—сознательно. Наши методические рассуждения должны помочь ему, но не тормозить его. И поэтому я считаю, что для педагогики не только не вредно (даже имея дело с самым посредственным учеником), но, наоборот, чрезвычайно плодотворно ни на минуту не забывать о тех вершинах музыкальной одаренности, которые—хотим мы этого или нет—предопределяют ход развития музыки и музыкальной жизни, в том числе и {25} наших повседневных педагогических усилий. Короче, я полагаю (да не упрекнут меня в беспочвенном оптимизме), что, стараясь в меру сил проникнуть в «механику» крупнейшего дарования, мы извлечем всегда что-нибудь полезное и применимое даже для самого среднего ученика. Исходя из этого, впрочем, совершенно интуитивного убеждения, я в своей педагогической практике никогда не приспосабливал произведения к ученику, а всегда лишь старался приспособить ученика к произведению, чего бы ему, да и мне, это ни стоило.

В моем уме, в моей душе живет какое-то представление, скажем, о Бетховене; я его люблю, я его боготворю, я его переживаю, как значительнейшее событие моей жизни, я чувствую и знаю, что он выразил то-то и то-то, создал нечто, чего до него никогда не было, и знаю, в меру моих способностей, что это надо передать так-то и так-то, могу ли я отказаться от этого ярчайшего, реальнейшего образа и видения, могу ли я идти на какие бы то ни было уступки и компромиссы в угоду слабосильному ученику?— Никогда.

Это означало бы не уважать ни себя, ни ученика. Мне не раз намекали педагоги, слышавшие мои занятия, что это своего рода донкихотство,— все равно, мол, никогда «не получится» то, чего я хочу, ученику (данному) это не под силу. «Милые коммерсанты», — отвечал я им,—«вы хотите 100-процентных прибылей, а я буду рад-радехонек, если получится 10%» (Здесь нет никакого противоречия с вышесказанным: я ни в коем случае не могу снизить своих требований, хотя прекрасно знаю, что результаты бывают совершенно различные.).

Таков неизбежно «оптимистический скептицизм» опытного педагога. Смысл и плодотворность этого рода занятий состоит, как понятно всякому, в том, что ученику дается очень яркая, высокая и трудная цель (в связи с его возможностями и представлением), которая определяет направление и интенсивность работы — единственный залог развития и роста. И я хорошо знаю, что эти 10% дают иногда гораздо более богатые всходы, чем 100% «хрестоматийного глянца», который, вопреки Маяковскому и мне, грешному, до сих пор еще кое-кем ценится превыше всего (Нередко интенсивность и требовательность моих занятий уступают место более спокойному модусу; это бывает особенно со старыми, уже испытанными учениками, а иногда вследствие переутомления от огромной нагрузки.).

{26}

* * *

Итак, чем ниже музыкально-художественный уровень, то есть данные интеллекта, воображения, слуха (!), темперамента и т. д., а также чисто технические способности ученика, тем большую, тем более сложную проблему представляет для него и его педагога так называемая «работа над художественным образом», то есть тем труднее добиться от него художественно удовлетворительного, заинтересовывающего, волнующего и захватывающего исполнения, даже если он владеет хорошей техникой исполнения, дающего пищу и уму и сердцу.

А ведь если этого нет, то вообще исполнять — для кого-то — не стоит; вот тут, кстати, источник вздохов Антона Рубинштейна: «все умеют играть» — читайте между строк: все умеют играть, а мало кто умеет исполнять. Я не говорю о пианистах, подобных Рахманинову.

Даже я, грешный, при первом знакомстве схватываю сущность любого произведения, и разница между этим первым «схватыванием» и исполнением в результате выучивания вещи заключается только в том, что (выражаясь по-старинному) «дух облекается плотью», — все, что предопределено представлением, чувством, внутренним слухом, пониманием (эстетически-интеллектуальным), становится исполнением, становится фортепьянной игрой. Я не хочу этим сказать, что работа над произведением ничего не прибавляет к первоначальному его восприятию и замыслу,—отнюдь нет!! Отношение между этими двумя явлениями такое же, как между законом и его проведением в жизнь, между волевым решением и его реальным осуществлением. Я хочу только сказать, что если нет «закона», если нет в о л и, то нет и реальности, нет воплощения. Здесь узловой пункт, на этот центр должен воздействовать педагог, руководитель, воспитатель; понятно, что в случаях, когда ученик полон этой творческой воли, роль педагога сводится только к роли советчика и старшего коллеги. Иногда даже рекомендуется полное невмешательство, дружеский нейтралитет.

{27} Вывод из всех моих соображений напрашивается сам собой: достигнуть успехов в работе над «художественным образом» можно лишь непрерывно развивая ученика музыкально, интеллектуально, артистически, а следовательно и пианистически, иначе воплощения-то не будет! А это значит: развивать его слуховые данные, широко знакомить его с музыкальной литературой, заставлять его подолгу вживаться в одного автора (ученик, который знает пять сонат Бетховена, не тот, который знает двадцать пять сонат, здесь количество переходит в качество), заставлять его для развития воображения и слуха выучивать вещи наизусть только по нотам, не прибегая к роялю; с детства научить его разбираться в форме, тематическом материале, гармонической и полифонической структуре исполняемого произведения (мое неукоснительное требование: если талантливый ученик лет в 9—10 может хорошо сыграть сонату Моцарта или Бетховена, он должен суметь рассказать, словами рассказать многое существенное, что в этой сонате происходит с точки зрения музыкально-теоретического анализа); возбуждать—если это нужно, то есть не заложено в самом ученике — всячески его профессиональное честолюбие: равняться на лучших; развивать его фантазию удачными метафорами, поэтическими образами, аналогиями с явлениями природы и жизни, особенно душевной, эмоциональной жизни, дополнять и толковать музыкальную речь произведения (но не дай бог впасть в пошлое «иллюстрирование»), всемерно развивать в нем любовь к другим искусствам, особенно к поэзии и живописи, а главное — дать ему почувствовать (и чем раньше, тем лучше) этическое достоинство художника, его обязанности, его ответственность и его права.

***

Прочитав до сих пор эту главу, читатель, пожалуй, скажет: «Что же, ничего конкретного о работе над образом он так и не сказал». Отвечу на это: «Приходите в класс, посидите в нем месяц-другой, и вы получите такую порцию конкретного, что вам ее хватит надолго».

{28} Чтобы придать этим запискам желательную конкретность, я должен был бы снабдить их бесчисленными нотными примерами, развернутыми описаниями того, как проходила работа с учеником или с разными учениками над тем или иным произведением (ведь бывает, что мы сидим с учеником 1½ —2 часа над одной страницей текста; это происходит обычно в начале моих занятий с учеником), но тогда эта глава разрослась бы до размеров толстенного тома. Я даже не могу привести здесь и малой доли тех советов, которые даю ученику для изучения произведения и овладения им: эти советы, понятно, предшествуют созданию «художественного образа». Но два-три совета приведу.

Я предлагаю ученику изучать фортепьянное произведение, его нотную запись, как дирижер изучает партитуру — не только в целом (это прежде всего, иначе не получится целостного впечатления, цельного образа), но и в деталях, разлагая сочинение на его составные части — гармоническую структуру, полифоническую, отдельно просмотреть главное — например, мелодическую линию, «второстепенное» — например, аккомпанемент, особенно внимательно остановиться на решающих «поворотах» сочинения, например (если это соната), на переходе ко второй теме (побочной) или к репризе, или к коде, в общем — на основных вехах формальной структуры и т. д.

При такой работе ученику открываются удивительные вещи, нераспознанные сразу красоты, которыми изобилуют произведения великих композиторов. Кроме того, он начинает понимать, что сочинение, прекрасное в целом, прекрасно в каждой своей детали, что каждая «подробность» имеет смысл, логику, выразительность, ибо она является органической частицей целого. Такую работу я рекомендую проводить гораздо усерднее, чем общепризнанную работу отдельно левой и правой рукой, которую допускаю в некоторых особых случаях,—она нужна так же, как нужны «запасные выходы» в здании на случай пожара или других неприятностей (Конечно, бывают ученики, которым я усиленно рекомендую работу каждой рукой отдельно — «запасный выход» надо использовать,—но наряду с выполнением указанной работы.).

{29} Если произведение уже изучено, усвоено, выучено наизусть, в общем, как говорится на ученическом жаргоне: «выходит» или «получается», то в чем же будет состоять та особенная работа, которая может придать исполнению настоящую художественную ценность; что сделать, чтобы это исполнение было затрагивающим, волнующим, интересным, доходчивым. (Напоминаю в третий или четвертый раз, что одним это дается сразу, другие же должны добиваться этого в меру сил и возможностей.) Знаю, мне ответят: это дело таланта, одни это могут, другие нет,— вот и все. Пока я педагог, я буду затыкать уши, чтобы не слышать этого голоса, «Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман».

Итак, что же нужно исполнителю, чтобы «глаголом жечь сердца людей», ну, если не жечь, то хотя бы разогреть, расшевелить немного?..

Одни говорят: терпение и труд; другие — страдания и лишения; третьи — самопожертвование и многое, многое еще. Все это верно, все это входит неизбежно в биографию человека, которому есть о чем повествовать другим, но я сейчас не хочу заглядывать так далеко, не хочу заниматься «психологией».

Наше дело маленькое (и очень большое в то же время) — играть так нашу изумительную, чудесную фортепьянную литературу, чтобы она нравилась слушателю, чтобы она трогала, чтобы она доставляла радость, чтобы она заставляла сильнее любить жизнь, сильнее чувствовать, сильнее желать, глубже понимать...

Конечно, всякий знает, что педагогика, ставящая себе такие цели, перестает быть только педагогикой, но становится воспитанием. А ведь она не всегда бывает такой, даже у выдающихся педагогов. Как ни изумителен, неподражаем был Годовский, он занимался с некоторыми учениками (особенно с частными, которые платили ему тем больше денег, чем меньше у них было таланта) абсолютно формально, чтобы не сказать формалистично.

Урок часто ограничивался тем, что Годовский рисовал в тексте несколько динамических и агогических знаков, расставлял две-три аппликатуры, делал несколько замечаний, похожих на рецепты, и задавал следующий урок. Его неизменное бесстрастие и холодная деловитость {30} были при этом непоколебимы. Никакого желания заглянуть поглубже в душу ученика, переделать его (расшевелить его скучные потроха), поставить перед ним какие-нибудь трудные художественные и эмоциональные задачи — ничего этого и в помине не было. Он не проявлял ни радости, ни огорчения, ни гнева, ни одобрения, только временами, когда ученик играл слишком уж неинтересно или неумно, отпускал ироническое замечание или не лишенную яда шутку.

Но авторитет и престиж его были так велики, что и такой урок ученик воспринимал как нечто значительное и драгоценное. Не was grеаt to-day (он был велик сегодня!)—воскликнул восторженный американец после того, как Годовский проставлял ему две аппликатуры и провожал с милой шуткой до дверей прихожей.

Правда, на уроках в Meisterschule, где присутствовало много народу (8—9 человек «играющих», то есть настоящих Meisterschüle’ров и человек 20 Hospitanten, вольнослушателей, имевших только право присутствовать в классе, но не игравших) и где были настоящие талантливые люди, он был совсем другой. Но старания «раскрепостить атомную энергию» в ученике, или чего-нибудь подобного, я в нем никогда не замечал; очевидно, он втайне — и тут нельзя ему отказать в известной мудрости — не очень-то верил во всемогущество педагогики.

При всем моем бесконечном уважении к Годовскому, великому мастеру, думаю, что преподавать так, как он это иногда делал, сейчас в нашей стране невозможно (имею в виду, конечно, крупного педагога-музыканта, того, кому «дано знать») (Да простит мне мой несравненный покойный учитель, что я критикую; критикую не я—наше время критикует.).

Я думаю, что задача укрепить и развить талантливость ученика, а не только научить «хорошо играть», то есть сделать его более умным, более чутким, более честным, более справедливым, более стойким (продолжать не буду!) — есть реальная, если и не вполне осуществимая, то диктуемая законом нашего времени и самого искусства в любое время диалектически оправданная задача.

{31}

* * *

В сущности я все это уже сказал, когда говорил о «10% прибыли», которые меня устраивают, но мне хотелось высказаться яснее. Возвращаясь к поставленному вопросу: как заставить и можно ли заставить ученика, «играющего хорошо» (Кавычки означают, что он играет не очень хорошо.), играть, как художник, то есть заразительно, «доходчиво», «необыкновенно» (в смысле отличия от среднего стандарта) и т. д.— я отвечу: да, можно, до некоторой степени можно, временами можно от него добиться исключительных результатов; вспомним великолепное рассуждение Станиславского об артистах, которые бывают гениальны по «двунадесятым праздникам»,—ведь лучше по двунадесятым, чем никогда! Средство? Воздействие не только интеллектуальное, но и эмоциональное!

Талант есть страсть плюс интеллект. Главная ошибка большинства «методистов от искусства» состоит в том, что они понимают только интеллектуальную, вернее, рассудочную сторону художественного «действия», и стараются на нее только влиять своими умозрительными советами и рассуждениями, забывая совершенно о другой стороне—этот неудобный «икс» они просто сбрасывают со счетов, не зная, что с ним делать. Потому так пуста всякая методика (по крайней мере, такой она была до сих пор), потому-то она неизбежно вызывает ироническую улыбку у действительно знающих, у людей активного художественного труда.

Одним из моих главных требований для достижения художественной красоты исполнения является требование простоты и естественности выражения. Эти два словечка, столь знакомые и понятные с виду, я должен был расшифровать, ибо они сложны и многозначительны; но это заняло бы опять несколько страниц, поэтому умолкаю, в надежде, что читатель сам их разовьет и почувствует их огромное решающее значение, когда они применяются на деле.

Вся работа, протекающая у меня в классе, есть посильная работа над музыкой и ее воплощением в {32} фортепьянной игре, другими словами — над «художественным образом» и фортепьянной техникой. Никуда не годится тот педагог, будь он хоть семи пядей во лбу, который удовлетворяется рассказами об «образе», о «содержании», о «настроении», об «идее», о «поэзии» и не добивается конкретнейшего, материального воплощения своих высказываний и внушений в звуке, фразе, нюансировке, совершенной фортепьянной технике. Также никуда не годится педагог, который видит ясно одну лишь фортепьянную игру, фортепьянную «технику», а о музыке, ее смысле и ее закономерностях имеет лишь смутное представление.

Чтобы дать все-таки конкретный пример нашей работы в классе над «художественным образом» плюс музыкой, плюс фортепьянной техникой, опишу подробно занятия с учеником, играющим сонату Бетховена cis-moll Quasi una phantasia op. 27. Одной странички бетховенского текста вполне достаточно, чтобы читатель составил себе ясное представление о том, как протекает подобная работа над любым фортепьянным сочинением.

Итак, ученик играет так называемую Лунную сонату.

Особенно сложные задачи ставит обычно вторая часть, Allegretto Dеs-dur, и понятно почему: первая часть — выражение глубочайшей скорби и третья — отчаяния (disperato)—более ясны и определенны, более сильны в своей потрясающей выразительности, чем зыбкое, «скромное», утонченное и одновременно страшно простое, почти невесомое Allegretto. «Утешительное» настроение (в духе Consolation) второй части у недостаточно чутких учеников легко переходит в увеселительное scherzando, в корне противоречащее смыслу произведения. Виной этому слишком сухое staccato, а также слишком быстрый темп:

{33} Я слышал десятки, если не сотни раз такую трактовку. В таких случаях я обычно напоминаю ученику крылатое словцо Листа об этом Allegretto: «une fleur entre deux abîmes» («цветок между двумя безднами») и стараюсь ему доказать, что аллегория эта неслучайна (Ведь можно было сказать: улыбка среди потоков слез или что-нибудь подобное.), что она удивительно точно передает не только дух, но и форму сочинения, ибо первые такты мелодии:

напоминают поневоле раскрывающуюся чашечку цветка, а последующие (см. нота. пр. на стр. 32) — свисающие на стебле листья,

Прошу помнить, что я никогда не «иллюстрирую» музыку, то есть в данном случае я не говорю, что эта музыка есть цветок,—я говорю, что она может вызвать духовное, зрительное впечатление цветка, символизировать его, подсказать воображению образ цветка.

Всякая музыка есть только данная музыка, А=А, в силу того, что музыка — законченная речь, ясное высказывание, что она имеет определенный имманентный смысл, и поэтому для ее восприятия и понимания не нуждается ни в каких дополнительных словесных или изобразительных толкованиях и пояснениях.

Для ее понимания существует, как известно, целый ряд дисциплин: теория музыки, учение о гармонии, о контрапункте, о строении музыки (анализ форм)—дисциплины, вечно развивающиеся и разветвляющиеся, как всякий вид познания при наличии нового познаваемого. Но ведь у нас в мозгу работает некий «фотоэлемент» (думаю, что всякий знает об этом чудо-аппарате), умеющий переводить явления одного мира восприятий в другой.

Ведь синусоида, начерченная {34} на пленке, звучит! Неужели человеческий дух должен быть беднее и тупее им же созданного аппарата?! Вот почему для людей, одаренных творческим воображением, вся музыка целиком в одно и то же время и программна (так называемая чистая, беспрограммная музыка тоже!), и не нуждается ни в какой программе, ибо высказывает на своем языке до конца все свое содержание. Таковы «антиномии» в нашем искусстве. Вернемся к уроку. Бывало, фраза Листа—une fleur entre deux abîmes — внушала мне размышления о роли цветка в искусстве. Я приводил ученикам известные примеры из архитектуры, скульптуры и живописи. Я показывал музыкальные фразы и мотивы, в которых образ цветка в соответствии с характером музыки угадывался так же, как в бетховенском Allegretto. Ведь цветок живет и в музыке, как в других искусствах, ибо не только «переживание цветка», его запах, его поэтические чарующие свойства, но самая форма его, структура, цветок, как видение, как явление не может не найти своего воплощения в искусстве звука, ибо в нем находит воплощение и выражение все без исключения, что может испытать, пережить, продумать и прочувствовать человек.

Многим кажется парадоксом и вызывает даже презрительную усмешку, когда я, как музыкант, формулирую мое отношение к познанию—все познаваемое музыкально (Конечно, только для людей с «музыкальным слухом», остальных этот вопрос не касается.).

Мне возражали: разве можно сказать, что периодическая таблица Менделеева «музыкальна»? Конечно, периодическая таблица—химический закон, а соната Бетховена — музыка, воплощение музыкальных законов, А=А. Но разве не понятно, что периодическая таблица как открытие, как великий подвиг человеческого ума, как метод познания природы (с которой художники бывают иногда более тесно связаны, чем ученые, исследующие ее), далеко выходит за строгие границы химии, и постигший ее музыкант, если он обладает способностью к ассоциативным связям, к мышлению широкими аналогиями (не поддаваясь соблазну {35} легкомысленных дилетантских уподоблений,— тот же грех, что и «иллюстрирование»), такой музыкант не раз вспомнит о ней, углубляясь в бесконечные закономерности своего искусства (так бывало и со мной, когда мне было лет 16-17).

Но это еще не все! Власть музыки над человеческими умами (ее «вездесущность») была бы необъяснима, если бы не коренилась в самой природе человека. Ведь все, что мы делаем или думаем, безразлично, будет ли это самое пустячное действие или самое значительное, покупка ли картошки на рынке или изучение философии — все окрашено цветами некоего подсознательного эмоционального спектра, все без исключения обладает эмоциональными (подсознательными) обертонами, подчас, может быть, и незаметными для «действующего лица», но неизменно присутствующими и легко устанавливаемыми, когда на эти действия направлен глаз психолога.

Этого эмоционального признака (назовем его условно подсознательным состоянием духа) не лишены и самые рассудочные, самые с виду неэмоциональные действия, поступки и мысли. Тем более богато эмоциональным содержанием для мало-мальски мыслящего музыканта всякое познание — философия, морально-политический комплекс, чистая наука, естествознание и т. д., и т. п.

Не случайно же все крупные музыканты, композиторы и исполнители всегда отличались большим духовным кругозором, проявляли живейший интерес ко всем вопросам духовной жизни человечества. Правда, многие великие музыканты были настолько одержимы своим искусством, что почти не имели возможности (да и времени!) приобрести глубокие познания в других областях духовной жизни, но потенциальные данные для такого познания в них всегда были заложены.

Вспоминаю здесь замечательное высказывание Рахманинова: я на 85% музыкант, во мне только 15% человека (к этим словам мы еще вернемся впоследствии). То, что музыкант приобретает в познании, высказывается им в творчестве или исполнительстве. И поэтому я вправе высказать парадоксальную мысль: все познаваемое музыкально (конечно, для музыканта).

Или, точнее (и скучнее) — всякое познание есть в то же время переживание, следовательно, как всякое {36} переживание, оно становится уделом музыки, неизбежно входит в ее орбиту. Отсутствие подобных переживаний, а тем более всяких вообще переживаний, порождает бездушную формалистическую музыку и пустое, неинтересное исполнение. Все «нерастворимое», несказуемое, неизобразимое, что постоянно живет в душе человека, все «подсознательное» (часто это бывает «сверхсознательным») и есть царство музыки. Здесь ее истоки.

Вот почему можно говорить о философском содержании многих сочинений, особенно Баха, Бетховена и других (напоминаю хотя бы разговор Шопена с Делакруа о возможности выражения философских мыслей в музыке) .

* * *

Подобные беседы бывали у меня не раз с учениками в связи с попытками как можно глубже вникнуть в содержание произведения и с возникающим естественно стремлением исследовать границы выразительности музыки, все доступное ей.

Но если бы я ограничивался этими «приятными разговорами», возникшими в связи с известным музыкальным произведением и с определенными недостатками в игре учеников, то место мое было бы, пожалуй, на собраниях «Свободной эстетики» (Так называлась до революции некая ассоциация, посвящавшая свои собрания философским словопрениям об искусстве.), но не в 29-м классе Московской консерватории, где я преподаю. После таких или подобных разговоров начинается кропотливая работа над сочинением и преодолением его технических «трудностей»—вплоть до достижения желаемого результата.

Нечего и говорить, что чем ученик менее развит, тем больше бывает всяких разговоров, разъяснений, тем тщательнее и настойчивее и пианистическая работа. Бывали ученики, которым я говорил два-три слова об этом Allegretto. Но был случай — и я его твердо помню — когда я с учеником потратил три битых часа на изучение описанной выше странички бетховенского текста.

{37} (И все-таки мы успели только войти в переднюю, снять калоши, повесить пальто и поставить зонтик на место). Думаю, что этого достаточно, чтобы читатель имел представление о том, как протекает работа над «художественным образом» и разрешением пианистической задачи в лаборатории, именуемой «классом профессора Нейгауза».

В заключение скажу: тот, кто бывает до глубины души своей потрясен музыкой и работает, как одержимый, на своем инструменте, тот, кто страстно любит музыку и инструмент, тот овладеет виртуозной техникой, тот сумеет передать художественный образ произведения, и он будет исполнителем.

{38}

ГЛАВА II

КОЕ-ЧТО О РИТМЕ

Am Anfang war der Rhytmus»

H. v. Bulow.

Музыка есть звуковой процесс; именно как процесс, а не миг и не застывшее состояние, она протекает во времени. Отсюда простое логическое заключение: эти две категории—звук и время — являются основными и в деле овладения музыкой, исполнительского овладения, решающими, определяющими все остальное первоосновами.

О ритме (необходимой для искусства периодизации неограниченного времени) писалось очень много (и плохого, и хорошего), и я не намерен здесь углубляться в дебри этого сложного вопроса. Хочу только высказать кое-что о ритме в музыке как существеннейшем ее элементе.

Ритм музыкального произведения часто и не без основания сравнивают с пульсом живого организма. Не с качанием маятника, не с тиканием часов или стучанием метронома (все это метр, а не ритм), а с такими явлениями, как пульс, дыхание, волны моря, колыхание ржаного поля и т. п. (Понятие ритм я употребляю здесь в широком смысле, т. е. как обозначение равномерной расчлененности времени, метр я рассматриваю здесь как частный случай ритма—механическую равномерность.)

В музыке ритм и метр более всего становятся тождественными (но никогда до конца) в маршах, как шаг солдат предельно приближается к механическому, точному отстукиванию метра (равных {39} долей времени) (Также в пьесах характера perpetuum mobile, в токкатах и других.).

Пульс здорового человека бьется ровно но ускоряется или замедляется в связи с переживаниями (физическими или психическими) (Ритм = метру — приведение к нелепости: абсолютно метрический пульс мог бы быть только у мертвеца.). То же самое в музыке.

Но так же, как всякому здоровому организму свойственна ритмическая равномерность его жизненных отправлений, приближенная к метрической, так и при исполнении музыкального произведения ритм в общем должен больше приближаться к метру, чем к аритмии, больше походить на здоровый пульс, чем на запись сейсмографа во время землетрясения.

Одно из требований «здорового» ритма состоит в том, чтобы сумма ускорений и замедлений, вообще ритмических изменений в произведении, равнялась некоей постоянной, чтобы среднее арифметическое ритма (то есть время, нужное для исполнения произведения, деленное на единицу отсчета, например, четверть) было тоже постоянным и равным основной метрической длительности.

Интересен ритмический анализ записи поэмы Скрябина оp. 32 в исполнении автора: несмотря на очень большие темповые изменения — rubato — среднее арифметическое — длительность четверти—остается в точности равной указанному первоначально метроному. Мне часто приходится говорить ученикам, когда встречается место, требующее исполнения «rubato»: rubare значит по-итальянски «красть»,—если вы украдете время и не вернете его вскоре, то будете вором; если вы сперва ускорите темп, то впоследствии замедлите его; оставайтесь честным человеком—восстановите равновесие и гармонию (Кстати, rubato почти всегда означает вначале ускорение, passionato (в речитативах особенно) очень часто вначале требует замедления с последующим ускорением.).

Должен сознаться, что музыку (исполнение), лишенную ритмического стержня — логики времени и развития во времени — я воспринимаю только как музыкальный шум, музыкальная речь для меня исковеркана до неузнаваемости, просто утеряна. Нанизывание {40} несогласованных «мигов», судорожность движения напоминает судорожность, «катастрофичность» записи сейсмографа, а не величавые волны спокойного, колеблемого ветром моря.

Из двух зол — метричности и аритмичности исполнения — я предпочитаю первое. Но настоящее живое, прочувствованное художественное исполнение, конечно, одинаково далеко от того и другого. У некоторых исполнителей постоянные неоправданные замедления и ускорения, rubato в кавычках, вызывают впечатление еще большего однообразия и скуки, чем слишком метрическое исполнение, хотя исполнитель и стремится явно к разнообразию, к «интересному» исполнению. Тут время (ритм) мстит за совершаемые против него преступления, оно «периодизует» неритмичность, судорогу; судорога становится явлением хроническим, постоянным, «упорядоченным» — это судорога в квадрате.

Но как прекрасно настоящее rubato y больших художников! Здесь подлинное царство диалектики: чем больше пианист чувствует ритмическую структуру, тем свободнее, логичнее он временами уклоняется от нее и тем сильнее дает почувствовать ее господствующее, организующее начало.

Вспомните игру Рахманинова, Корто и некоторых других. Я думаю, что в ритме, как и во всем искусстве в целом, должна господствовать гармония, согласие, соподчинение и соотношение, высшее соответствие всех частей. Но что же такое гармония? Это прежде всего чувство целого. Гармоничен Парфенон, гармоничен Коломенский храм Вознесения, гармоничен чудовищно фантастичный Василий Блаженный, гармоничен «нелепый» Палаццо Дожей в Венеции, дисгармоничен дом № 14/16 на улице Чкалова, в котором я живу.

Очень трудно говорить о ритмической гармонии, хотя чрезвычайно легко непосредственно воспринять ее, она действует неотразимо. Когда она осуществлена в исполнении, ее ощущает буквально всякий.

Когда я слушаю Рихтера, очень часто моя рука начинает непроизвольно дирижировать: ритмическая стихия в его игре так сильна, ритм так логичен, организован, строг и свободен, настолько вытекает из целостной концепции произведения, что невозможно устоять против {41} искушения участвовать в нем жестом, хотя это участие и немного смешно и напоминает фаустовское «Du glaubst zu schieben und du wirst geschoben». Строгость, согласованность, дисциплина, гармония, уверенность и властность—это и есть настоящая свобода! У такого, как Рихтер, два-три уклонения от ритма действуют сильнее, они выразительнее, осмысленнее, чем сотни «ритмических вольностей» у пианиста, не обладающего этой гармоничностью, этим чувством целого.

Служенье муз не терпит суеты,

Прекрасное должно быть величаво.

Эти чудесные слова относятся также к ритму.

***

Расскажу немного о том, как протекает работа над ритмом (организацией времени) у нас в классе.

Плохо ли это, хорошо ли — не знаю, но я не могу не дирижировать (как если бы предо мной был оркестр), когда хочу ученику внушить должный ритм, темп, уклонения от него—ritard., accel., rubato и т. д.

Простым жестом — взмахом руки — можно иногда гораздо больше объяснить и показать, чем словами. Да это и не противоречит самой природе музыки, в которой всегда подспудно чувствуется движение, жест («работа мышц»), хореографическое начало. Я уже выше говорил, что понятие «п и а н и с т» включает для меня понятие «д и р и ж е р».

Дирижер этот, правда, скрытый, но, тем не менее, он — двигатель всего. Я настоятельно рекомендую ученикам при изучении произведения и для овладения важнейшей его стороной, ритмической структурой, то есть организацией временного процесса, поступать совершенно так же, как поступает дирижер с партитурой: поставить ноты на пюпитр и продирижировать вещь от начала до конца — так, как будто играет кто-то другой, воображаемый пианист, а дирижирующий внушает ему свою волю — свои темпы, прежде всего, плюс, конечно, все детали исполнения.

Этот прием, особенно необходимый для учеников, не обладающих достаточной способностью «организовать время», {42} рационален еще и потому, что он является прекрасным способом «разделения труда», облегчающим процесс овладения произведением.

Не осознав до конца темп и ритм сочинения как основы основ его (Вспомним остроумное (и умное) изречение Бюлова: библия музыканта начинается словами: «Вначале был ритм» («Am Anfang war der Rhytmus»), которые я и поставил эпиграфом к этой главе.), ученик часто—вследствие ли технических затруднений или по каким-нибудь другим причинам — меняет темп без всяких для этого музыкальных оснований (то есть он играет то, что «выходит», а не то, что он хочет и мыслит, и прежде всего — не то, чего хочет автор).

Даже такой огромный виртуоз, как Петри в вальсе из «Фауста» Гуно — Листа (да и в некоторых других сочинениях) играл октавные места вдруг медленнее, чем другие, хотя это вовсе не было вызвано музыкальной необходимостью, а только тем обстоятельством, что его октавная техника была слабее всей остальной, в чем он сам признавался. В этом случае он был строг к себе как пианист — надо, чтобы все вышло!— но недостаточно строг как музыкант и художник.

Короче говоря, я рекомендую организацию времени выделить из всего процесса изучения произведения, обособить ее, для того, чтобы легче и увереннее прийти с самим собой и с автором к полному согласию насчет ритма, темпа и всех их уклонений и изменений. Нечего и говорить, что предпосылкой такой работы является умение ученика слышать музыку внутренним слухом, не слыша ее физически, конкретно. Поэтому лучше проделывать этот опыт с музыкой уже знакомой, то есть разобранной на инструменте и хотя бы слегка подработанной.

Очень ясно сказывается «чувство времени» у разных пианистов, например, при чтении с листа в четыре руки. Только пианист, если дело не идет гладко, замедлит, остановится, поправится, повторит, музыкант же, чувствующий процесс, музыкальное Pávta pei (всё течет) скорее пропустит какую-нибудь деталь, чего-нибудь не доиграет (или не выиграет), но ни за что не {43} остановится не выскочит из ритма, как говорится — не собьется со счета.

Надо, впрочем, сказать, что навык имеет здесь огромное значение; хорошее чтение с листа — дело наживное, требующее не только таланта, но и упражнения и опыта. Решает здесь, конечно, интерес, любовь к музыке.

* * *

Нельзя не упомянуть о некоторых распространенных («типических») недочетах в области ритма и метра, заставляющих полагать, что есть более трудные и более легкие ритмы и метры.

Конечно, правильнее назвать все приводимые дальше ошибки метрическими, но, так как понятие метр входит как частный случай в понятие ритм, то можно, пожалуй, им пользоваться — в угоду общепринятому музыкальному жаргону.

1. Всем педагогам, да и многим дирижерам прекрасно известно, как трудно иногда бывает исполнителю точ-

Даже такой замечательный пианист, как Корто, играл последний номер Крейслерианы совсем откровенно на 2/4а не на 6/8. Может быть, это было умышленно? Может быть, Корто считал, что Шуман неправильно записал свою музыкальную мысль? Я лично не допускаю, чтобы можно было превращать трехдольный размер в двухдольный.

(В моей практике был памятный случай. Я играл с довольно слабым оркестром пятый концерт Бетховена. Фаготист никак не мог

Тогда я ему несколько раз спел на этих нотах Клем-перер, Клем-перер и Амс-тердам, с очень энергичным акцентом на первом слоге (широко известный дирижерский прием), и дело наладилось Конечно, я это сыграл также на рояле. Большую пользу для овладения этим ритмом музыканты могут также извлечь из названий различных мест рижского побережья Дзин-тари, Бол-дури, Ду-булты и т д.).

Желающим услышать этот ритм в идеальном исполнении, советую прослушать запись седьмой симфонии Бетховена под управлением Тосканини.

Если эта ритмическая фигура, особенно трудная в быстром темпе, никак не удается ученику, советую опять-таки прибегнуть к методу преувеличения (на этот раз ритмическому — агогическому, а не динамическому), остановиться побольше на первой доле, как бы сделать

{45} умышленно превращая шестнадцатую (восьмую) а форшлаг (опять преувеличение).

Да не подумает читатель, что я занимаюсь крохоборчеством; клянусь, что подобные упражнения мне приходилось проделывать с некоторыми учениками, и с положительным результатом.

Я нарочно так подробно остановился на этой маленькой ритмической детали. Указанный здесь способ преодоления трудности может быть применен к любой попутно возникающей ритмической проблеме (например, в первой части четвертой симфонии Чайковского).

1Кстати акцент на первой восьмой здесь больше агогический, чем динамический (знак , но не ).

1Кстати акцент на первой восьмой здесь больше агогический, чем динамический (знак , но не ).

с «Клемперером», я и здесь иногда прибегаю к помощи слов и заставляю петь: ми-лая, но не мила-я, или ду-рочка, но не дуро-чка. (Должен сказать, что {46} второе «вспомогательное слово» обладает особенно сильным педагогическим воздействием).

2. К более примитивным метрическим ошибкам принадлежит практикуемое иногда учениками превращение

в трехдольник).

Лет 25 тому назад я слышал, как некий студент Московской консерватории играл траурный марш из сонаты b-moll Шопена в точности так:

{47} не замечая того, что он превращает величественное погребальное шествие в унылый вальс . (Для полноты картины следовало бы еще переделать левую руку следующим образом:

).

).

«Трехдольный соблазн» одолевает иногда учеников при исполнении Largo из сонаты h-moll Шопена (первая тема): вместо «марша для богов», вместо Аполлона Мусагета, шествующего впереди муз, мерещится скучненькая девица, выглядывающая из окна на скучненькую улицу и напевающая скучненький романсик. (Если преувеличиваю, то очень немного: бывают случаи, когда ритм решает все!) О «средствах оздоровления» говорить нечего — они слишком очевидны.

3. Еще один пример распространенной неточности, имеющий собственно к ритму косвенное отношение.

Как известно, малоразвитые ученики прибегают очень часто при усилении звука к ускорению темпа, при ослаблении его — к замедлению. Понятия crescendo и accellerando, diminuendo и ritardando ими отождествляются. Необходимо добиваться полного разграничения этих понятий и соответствующих действий! Crescendo—звук надвигается, приближается, растет, при diminuendo — звук удаляется, уменьшается, убывает.

В реальной музыке бывает столько же случаев «cresc. ma non acceler.», сколько и обратных: «cresc. ed accellerando». В большинстве случаев композиторами это точно указывается, но иногда только подразумевается, а так как смысл этих обоих случаев совершенно разный, то и надо особенно следить, чтобы не впасть тут в ошибку.

Естественно, что столь же часты случаи, когда изменение силы не должно сопровождаться никаким изменением темпа, и наоборот. Понятия morendo, smorzando etc. во многих случаях противоположны понятию rit. или rall., однако ученики любят их смешивать.

Обо всем этом я напоминаю именно здесь, в разделе {48} о ритме, потому что, чем глубже у играющего осознание временной структуры — «текучей архитектуры» — сочинения, тем реже он будет впадать в подобные ошибки.

4. Изменения темпа подчинены определенным закономерностям, хорошо известным хорошим дирижерам и часто неосознанным учениками. Например, всякое постепенное изменение темпа (rit., accell.), а также динамики (cresc., dim.), как правило (исключения здесь редки), не может начинаться с самого начала фразы (или такта), а непременно немного позже и лучше на слабой доле такта.

Несоблюдение этого правила превращает rit. в meno mosso, a accell. в più mosso, постепенность (росо а росо) заменяется внезапностью (subito).

Особенно трудно бывает избежать этой порочной внезапности, когда rit. или accell. распространяется на очень небольшой отрезок музыки (и времени). Я положил много труда за время моей педагогической работы, чтобы заставить некоторых учеников сыграть выразительно правильно такие короткие фразы, как, например, речитатив в конце первой баллады (g-moll) Шопена:

Этот трагический вопль, предшествующий окончательной катастрофе («крушению»), звучит почти комично, если играть его presto, а не accell. (я уже второй раз вспоминаю этот печальный случай). Фактически на этом коротком отрезке надо «успеть» сделать rit., accell., più accell.

Полагаю, не надо доказывать, что постепенность и внезапность имеют противоположное смысловое и эмоциональное значение, а поэтому смешивать их — значит допускать серьезную художественную погрешность.

{49}

5. Ферматы тоже требуют внимания к себе они часто толкуются неправильно Легче всего бывает установить длительности ферматы после riten., продолжая мысленно замедление на выдержанных под ферматой звуках, то есть, не умножая указаний длительности (и не отсчитывая единиц времени, например, четвертей, в основном темпе произведения, предшествовавшем замедлению), фермата, таким образом, является логическим завершением приводящего к ней rit. и piú rit. (ancora piú rit. геометрическая прогрессия), доводится до последнего предела звучания данного аккорда или ноты.

Это только один тип фермат. Ферматы, наступающие сразу, без предварительного замедления или ускорения, следует отсчитывать в основном нормальном темпе и только, смотря по надобности, удваивать выписанную под ферматой длительность, утраивать или даже учетверять ее. Кстати, очень важно различать, в каком месте (композиционно, структурно) произведения находится фермата: важный ли это «водораздел» или менее важный, то есть совпадает ли она с основными разделами формы или второстепенными.

Пример: в седьмой сонате Бетховена D-dur ор. 10 № 3 в первой части я рекомендую только удваивать первые две ферматы — до связующей партии, фермату же в конце разработки — доминантовый квинт-секстаккорд перед репризой выдержать 4 такта — в 4 раза дольше, чем написано, хотя автор во всех случаях нотирует под ферматой одинаковую длительность. Это подсказывается формально структурными соображениями Ферматы в четвертом такте последней части той же сонаты лучше всего исполнять так:

{50} (Как видите, этот случай противоречит правилу, указанному выше,—о фермате после ritardando).

Рекомендую желающим самим подыскать ряд подобных, а также иных фермат, и в каждом данном случае точно установить их продолжительность.