Список регионов по кластерам:

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Экономический факультет

Экономико-Математическая школа

Научный семинар

Исследовательская работа на тему:

«Региональные различия в уровне среднего общего образования в России»

Автор: Джегутханова Елизавета Олеговна

Научный руководитель: Москалёва Александра Андреевна

Москва

2020

Оглавление

Аннотация. 3

Введение. 3

Глава 1. Результаты ЕГЭ. Постановка проблемы. 6

Основная часть. 6

Вывод главы 1. 9

Глава 2. Выявление и сопоставление факторов, влияющих на качество образования. 10

2.1. Пилотные школы.. 10

2.2. Оплата труда. 12

2.3. Профили обучения. 16

2.4. Технологические нововведения. 18

2.5. Дополнительное образование. 23

Вывод главы 2. 25

Глава 3. Пути по решению проблемы.. 26

3.1. Увеличение финансирования. 26

3.2. Повышение квалификации и мотивирование учителей. 27

Вывод главы 3. 29

Заключение. 30

Список использованной литературы.. 32

Аннотация

В работе поднимается такая важная проблема, как региональное неравенство. “Фундаментом” дальнейших региональных расхождений является образование, в частности школьное. Были проанализированы средние показатели ЕГЭ по регионам, показывающие насколько качество школьного образование различно в регионах. Также определены факторы развивающие школьное образование на основе анализа работы пилотных школ из региона – “лидера списка качества”. Благодаря повышению квалификации сотрудников и увеличению финансирования общеобразовательных организаций повысится уровень образованности в субъектах с плохими показателями, а как следствие, и в России в целом.

|

|

|

Введение

Образование стало неотъемлемой частью жизни каждого человека. Кто-то обучается в специализированных учебных заведениях, кто-то самообразовывается с помощью книг или Интернета, а кто-то получает знания путём жизненного опыта. Путей получить новую информацию много. В любом случае, все люди ежедневно получают своего рода образование, которое потом применяется на практике и даёт лучшие результаты в работе. Я думаю, вопрос «Зачем человек учится?» не требует ответа, так как наше стремление получить новые знания заложены уже на генетическом уровне[1]. Каждый хочет развиваться и узнавать что-то новое.

В XXI веке образование стало ещё более актуальным и значимым. Всё большую ценность представляет собой интеллектуальный капитал. Интеллектуальный капитал – это активы, неподдающиеся количественной оценке в том числе знания, навыки, опыт людей и запатентованные разработки. В своей книге[2] специалист в области философии и культурологии Б.С. Ерасов объяснил, что "система организации знаний, встроенная в цивилизационную систему, обеспечивает её устойчивое функционирование и развитие". Так, менеджеры стали приравнивать интеллектуальный капитал к активам, которые создают благоприятную среду для развития фирмы.

Способность предлагать нестандартные решения является источником прогрессирования науки, воплощения новых продуктов, повышения уровня жизни, а также решения проблемы неравномерности мирового и регионального развития.

|

|

|

Причиной большого роста спроса на умственный труд является то, что повышается интеллектуальное содержание всякого труда во всех отраслях, а физическая работа полностью переходит на машины[3], которые справляются с ней намного эффективнее.

Вместе с интеллектуальным прогрессом растёт и конкурентоспособность промышленности. При общей образованности граждан развивается наука в государстве, появляются новые инновационные “проекты будущего”, идёт технологический прогресс. Следовательно, для России значение интеллектуального капитала в современных условиях возрастает и её задачей становится повышение общего уровня образованности путём улучшения качества образования.

|

|

|

Основой человеческого капитала и индустриального развития страны является школьное образование. Обучению детей и подростков следует уделять особое внимание. Именно во время обучения в школе формируются те базовые знания и умения, которые определяют дальнейшие варианты развития человека и предоставляют потенциал его максимальной реализации.

Российский исследователь Е.А. Святодух в своей работе[4] обосновывает этот тезис: «Формирование человеческого капитала начинается еще в детстве и в школьные годы. В этом возрасте ребенок осваивает основы культуры, нормы общения — язык, речь, основные жизненные принципы поведения и общения, то есть первоначально формируются некие институты как базис последующего увеличения человеческого капитала. Таким образом, база человеческого капитала — это те знания, умения, навыки, способности, которые формируются и накапливаются в период обучения в школе».

Школа играет важную роль в приобретении фундаментальных знаний, которые потребуются детям в получении будущей профессии, а также прививает их к системному труду и выполнению обязательств.

Уровень социального-экономического развития страны зависит от качества образования, поэтому государство заинтересовано в повышении среднего уровня образованности населения. А начать нужно с приведения к единому высокому уровню обучения во всех субъектах РФ, так как гипотезой нашей работы является различие в предоставлении качественного образования в регионах по набору показателей.

|

|

|

Проблема территориального неравенства предоставляет преимущество подросткам, живущих в центральной части России, поступить в престижные вузы, но и забирает возможность у детей из глубинки получить приличное образование и хорошо сдать экзамены.

Объектом нашего исследования будут территориальные различия системы общего образования. С помощью статистических данных, мы покажем на сколько большой разрыв в качестве школьного образования наблюдается в разных регионах. Предмет исследования – причины этих региональных различий. Нашей целью является определить набор мер, позволяющих повысить качество школьного образования в отдельных регионах РФ.

Ведь только при точечном (региональном) воздействии на решение проблемы уровня общего образования станет равномерный уровень жизни, общий экономический и социальный рост в стране.

Для достижения цели мы поставили перед собой следующие задачи:

· Описать то, как влияет общий уровень образования на экономическое и социальное развитие страны. Показать важность инвестиций в школьное образование;

· Проиллюстрировать на основе результатов ЕГЭ проблему региональных различий показателей;

· Посмотреть, какие методики реализации образовательных программ проверялись в пилотных школах;

· Выбрать набор показателей, характеризующих качество школьного образования в регионах России, на основе обзора литературы и исследований в пилотной школе;

· Проиллюстрировать различия в России качества школьного образования в зависимости от региона по выбранным показателям;

· Найти возможные пути решения проблемы – те действия, которые должны выполняться силами региона и силами государства (улучшение работы региональных программ).

Большое значение в работе будет иметь соединение воедино уже существующих достоверных статистических данных, найденных в ходе поиска. В начале работы мы исследуем показатели ЕГЭ по регионам и обозначим проблему. Потом с помощью пилотных (экспериментальных) школ в России выясним какие факторы являются определяющими в предоставлении качественного образования. Далее каждый фактор мы рассмотрим поподробней. По ним мы убедимся, что региональные различия существуют. В конце мы предложим методы борьбы с низким уровнем образования в школах, применимых для «отстающих» в этой сфере субъектов.

Глава 1. Результаты ЕГЭ. Постановка проблемы.

Основная часть

Главным показателем успеваемости школьников за весь период обучения является обязательная Государственная Итоговая Аттестация (ОГЭ в 9-х классах, ЕГЭ в 11-х). В этой главе мы сравним средние показатели экзаменов по двум часто сдаваемым предметам: русскому языку и профильной математике. Стоит уточнить, что профильная математика является необязательным экзаменом, но её сдают более половины выпускников (60% школьников в 2015 году[5])

Для более объективной оценки этих экзаменов возьмём результаты Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ), так как показатели ОГЭ с наибольшей вероятностью могут быть фальсифицированы. Об удивительно хороших баллах ОГЭ в 2019 году, относительно прошлые года, высказался глава Рособрнадзора[6]: “Проведение ОГЭ вызывает у нас определенную тревогу в части его объективности. Это подтверждают полученные нами жалобы на горячую линию… Эти факты дискредитируют объективность проводимых экзаменов и беспристрастность педагогических работников”. Это связанно с тем, что экзамены в 9-м классе, в отличие от ЕГЭ, проводятся силами самих регионов. А значит, и контроль за происходящим не такой строгий из-за того, что целевые показатели деятельности регионов завязаны на уровне сдачи экзаменов.

Данные о средних баллах ЕГЭ по регионам в 2018-2019 годах найти не удалось. Возможно, это связано с запретом обнародования Министерством образования и науки РФ и Росстатом статистических данных[7], сконцентрированных в одной отчетности в табличном, диаграммном или ином способе представления различия показателей.

Поэтому обратимся к исследовательской работе сотрудников вуза НИУ ВШЭ, которые собрали данные с официальных источников и предоставили их в виде карты за 2015 год.

В статье[8] института НИУ ВШЭ «Как отличаются баллы ЕГЭ по регионам: результаты школьников и региональное неравенство» определены существенные недостатки школьного образования в некоторых регионах РФ.

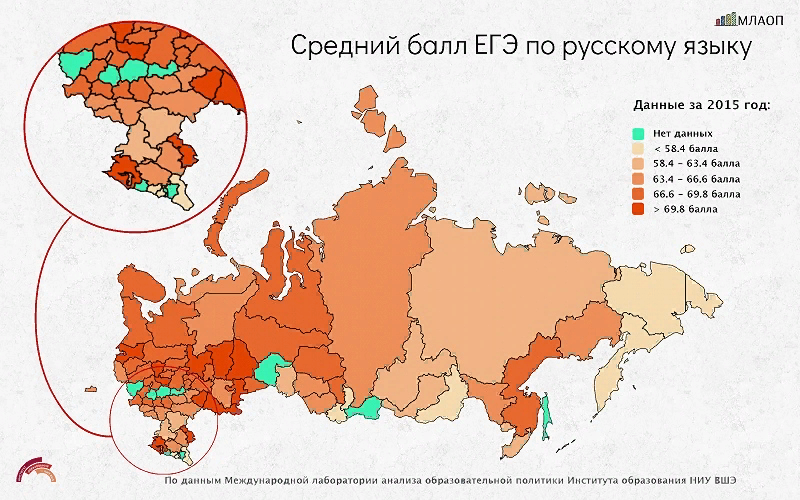

Рисунок 1. Средний балл ЕГЭ по русскому языку в 2015 году в регионах России.

Источник: https://ioe.hse.ru/news/206317420.html

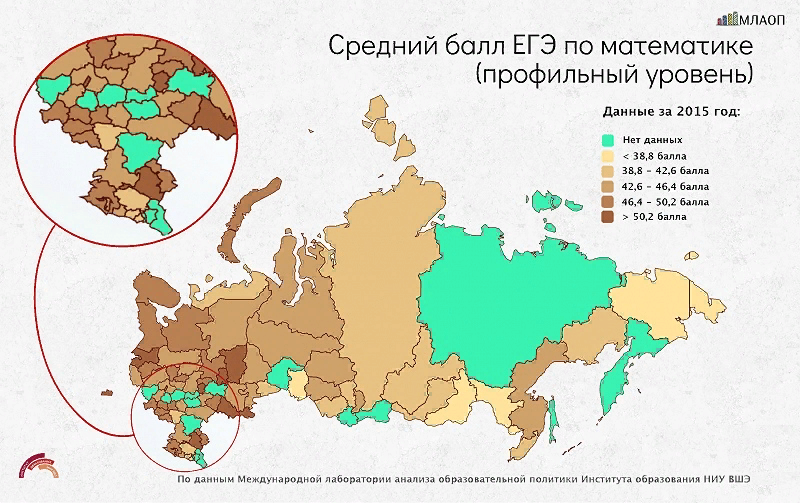

Рисунок 2. Средний балл ЕГЭ по математике (профиль) в 2015 году в регионах России.

Источник: https://ioe.hse.ru/news/206317420.html

Отсюда мы можем сделать выводы, что наиболее высокие средние баллы и по русскому языку, и по математике показывают регионы Центрального федерального округа (Белгородская обл., Брянская обл., Владимировская обл., Ивановская обл., Калужская обл., Костромская обл., Курская обл., Липецкая обл., г. Москва, Московская обл., Орловская обл., Рязанская обл., Смоленская обл., Тверская обл., Тульская обл.) Приволжского ФО (республика Башкортостан, Кировская обл., республика Марий Эл., республика Мордовия., Нижегородская обл., Оренбургская обл., Пензенская обл., Пермский край., Самарская обл., Саратовская обл., республика Татарстан., Удмуртская обл., Чувашская республика). Самые же низкие результаты наблюдаются на Дальнем Востоке (Амурская обл., республика Бурятия., Еврейская АО., Забайкальский край, Камчатский край, Магаданская обл., Приморский край, республика Саха (Якутия), Чукотский АО) и Сибирском ФО (республика Алтай, Алтайский край, Иркутская обл., Кемеровская обл., Красноярский край, Омская обл., республика Хакасия).

Исходя из такого неравенства исследователь выделил 2 основных фактора различий результатов ЕГЭ: роль ресурсного обеспечения школ и роль ресурсов семей.

О ресурсном обеспечении школ доцент департамента прикладной экономики О.В. Лазарева в этой же статье высказалась следующим образом: “Изменения в финансировании школ важны для результатов учащихся. Согласно нашим оценкам, регионы с более высоким уровнем подушевого финансирования показывают более высокие средние баллы ЕГЭ…Уровень зарплат учителей относительно средней зарплаты по региону положительно связан с региональными результатами ЕГЭ и по русскому языку, и по математике. От оплаты труда зависит, какие учителя придут в школы и с каким настроем они будут работать“. То есть чем выше финансирование школ на одного учащегося, тем лучше результаты на ЕГЭ он покажет. А также если зарплаты учителей сравнимы со средней зарплатой по региону, средние баллы ЕГЭ тоже окажутся в этом регионе выше.

Доцент пояснила и роль ресурсов семей: “Помимо государства, в образование детей инвестируют семьи. Наш анализ показывает, что в регионах с высоким уровнем бедности результаты ЕГЭ ниже. Высокий уровень неравенства доходов внутри региона также негативно сказывается на средних баллах ЕГЭ (при равном уровне бюджетного финансирования школ и ряда других региональных характеристик).” Отсюда следует, что материальный положение семей так или иначе оказывает воздействие на успеваемость учащегося. И.Д. Фрумин в своей работе[9] показал в цифрах на сколько этот фактор влияет на успеваемость. Он выяснил, что в школах, показывающие низкие учебные результаты, обучаются 40% детей из малообеспеченных и неполных семей.

Выходит, что оценки выпускников сильно связаны с экономикой региона, финансированием и другими характеристиками школ, а также с неравенством семейных ресурсов. Такая ситуация усложняет дорогу в хорошие университеты способным ребятам из глубинки.

Вывод главы 1

После прочтения этой главы, мы убедились в том, что средние результаты ЕГЭ различны по регионам. После выявления закономерности на двух картах, мы поняли, что показатели единого экзамена лучше в Центральном и Приволжском Федеральных округах, а хуже на Дальнем Востоке и в Сибирском ФО. Исследователи в статье выявили две причины различий показателей: роль ресурсного обеспечения школ и роль ресурсов семей. Но только ли эти факторы определяют качественное или некачественное образование предоставляют ученику в регионе? О других не менее важных факторах, влияющих на уровень образованности школьников в субъектах, мы расскажем далее.

Глава 2. Выявление и сопоставление факторов, влияющих на качество образования

На данный момент уровень школьного образования имеет большой разрыв в зависимости от приоритетности образования для субъекта. В центральной части России происходит развитие образования, в отличие от дальних регионов, где идёт практически “деградация” к новшествам ведения образования в школах. В данной главе мы с помощью исследований пилотных школ выявим основные факторы, влияющие на качество общего образования. После мы сопоставим эти факторы по регионам и окончательно убедимся в неравномерном уровне предоставления образования в регионах.

2.1. Пилотные школы

В этом разделе мы обратимся к данным[10], полученным в пилотных школах в России. Пилотные школы – это экспериментальные проекты, позволяющие выявить некоторые закономерности и сделать определённые выводы. Благодаря опросам и анализу результатов в этих школах исследователи выявили, какие факторы больше всего влияют на успеваемость учеников и их результаты. К сожалению, исследований по пилотным школам в нашей стране мало и нам удалось найти только этот эксперимент. Благодаря опросам и анализу результатов в этих школах исследователи выявили, какие факторы больше всего влияют на успеваемость учеников и их результаты.

Исследование проводилось в трёх регионах РФ (какие именно регионы автор не называет), существенно различающихся по территориальным, демографическим и социально-экономическим характеристикам. Статистический анализ опирался на данные почти 1500 школ. По результатам статистического анализа в общем массиве были выделены школы «успешные» и «неуспешные» по качеству образовательных результатов, а также те, кто занимает промежуточное/среднее положение.

Устойчиво неуспешные школы – те школы, которые на протяжении трёх лет исследований демонстрировали результаты хуже, чем другие. Безусловно, показатели в течение трёх лет были непостоянными, но по общим выводам эти школы все-равно оказывались в конце списка конечных результатов сдачи ЕГЭ.

Устойчиво успешные – те школы, которые все три года показывали неизменно хорошие показатели при сдаче экзамена и написании других контрольно-измерительных работ.

Среднюю успеваемость показывали школы с лучшими показателями, чем устойчиво неуспешные школы, но имеющие некоторые проблемы в системе образования, которые не позволяли школам показать «отличные» результаты, как в устойчиво успешных школах.

Также исследователи выявили четвёртый вид школ – промежуточные. Промежуточные школы показывали колеблющиеся результаты, это значит, что в один год школы показывали очень хороший/плохой результат, а в другой год школа показывала совершенно иной итог. Значит, что в таких школах тоже имеются какие-то недоработки в разные годы.

В итоге число устойчиво неуспешных школ достигло 30%, а количество устойчиво успешных составило 12%. Нестабильная успешность (промежуточная) была у 17% школ.

Для более точного анализа факторов, влияющих непосредственно на образовательную деятельность учеников, исследователи сопоставили стабильно успешные и неуспешные школы.

Наиболее важным фактором, существенно влияющим на школьные достижения, оказалась оплата труда учителей в общем. Различия в заработной плате было и в школах, находящихся в одном регионе, поэтому исследователям не пришлось учитывать среднюю зарплату и уровень цен по субъекту. Они выявили, что по этому показателю группу неуспешных школ отличают от других более низкие значения — 56% против 60%. Кроме того, доля фонда оплаты труда (ФОТ) административно-управленческого персонала в этой группе существенно больше, чем в группе устойчиво успешных школ. Это значит, что повышенные зарплаты директора школы, его заместителей, секретаря и бухгалтеров не повлияли положительно на качество образования в школе, а, наоборот, показали отрицательный результат.

Еще одним из факторов, определяющих качество образования, является профильная спец подготовка. Исследователи определили, что доля учащихся по профильным программам в 10–11-х классах значимо выше в группе устойчиво успешных школ (71%) и намного ниже в школах, демонстрирующих низкие результаты (19%). По доле учащихся по предпрофильным программам в 8–9-х классах также выделяется группа устойчиво успешных школ (58%). В других группах доля таких учащихся значительно меньше.

В группе средних общеобразовательных школ отсутствует профилизация на старшей ступени. Элективные курсы либо отсутствуют, либо их совсем мало, что также понижает шансы выпускников на высокие учебные результаты потому, что профильные классы обеспечивают углублённое изучение предметов, к которым ученик более заинтересован. Такой механизм позволяет ученику больше получить знаний и навыков в группе предметов, что в свою очередь окажет положительное воздействие на сдачу экзаменов и других итоговых работ.

Пилотные школы показали, что техническое оснащение в учебных заведениях тоже имеет влияние на качество образования. Кандидат психологических наук Павел Сергоманов приводит ряд преимуществ цифрового образования[11]. Во-первых, внедрение в школы современного оборудования (компьютеры, электронные доски) и электронных систем (электронный дневник, онлайн библиотека, высокоскоростной интернет) сокращает время работы учителя с бумагами для отчета и составления программы обучения. Электронные журналы и библиотеки позволяют более продуктивней использовать рабочее время, а именно на преподавание. Во-вторых, цифровое обучение решает проблему успеваемости, так как современные технологии позволят адаптировать образовательные программы под детей с разным уровнем развития. В-третьих, ученики более заинтересованы в учёбе, учебный процесс с цифровыми устройствами становится более увлекательным.

Таким образом, на примере экспериментальных школ, мы можем выделить 3 фактора, определяющих качество образования: оплата труда учителей, профильное обучение в старших классах и внедрение современных технологий в процесс обучения. Также о каждом факторе говорят исследователи других работ и доказывают, что они напрямую воздействуют на процесс обучение и результаты. А различия этих факторов можно сгруппировать по регионам. Подробнее о каждом аспекте и о региональном различии написано во второй главе.

2.2. Оплата труда

После обзора исследований о пилотных школах, мы выяснили, что одним из важных факторов, определяющих качество образование, является оплата труда. Давайте рассмотрим этот аспект поподробней.

Как показывает анализ научной литературы[12]: «заработная плата педагогических работников – это именно тот фактор, который оказывает наиболее сильное влияние на развитие региональной системы образования.» Для начала поясним, что не только заниженная зарплата учителей плохо отражается на качестве образования, но и завышенная.

При заниженном уровне заработной платы приоритет учителя ставится под сомнение. Действующие учителя имеют намерения поменять свой вид деятельности на тот, где зарплата выше. Также молодые люди не хотят идти в эту профессию, что сказывается на недостатке кадров в школах. В связи с недостатком учителей уменьшается требовательность к ним, а, как следствие, ухудшается уровень преподавания.

При повышенной зарплате учителей больше людей идёт в эту профессию и повышается конкуренция. Конечно, квалификация учителей растёт, но количество мест ограничено. Избыток кадров ведёт к высокому уровню безработицы или работы не по профессии в данной местности.

«В странах, достигших высоких показателей в сфере образования, среднюю заработную плату педагогических работников нельзя назвать слишком высокой, но она находится на том же уровне, что и оплата труда других гражданских служащих.» – говорится в издании[13].

В исследовательской работе Деркачева говорится: «Для российского рынка труда характерен сильно заниженный уровень безработицы вследствие существования большого количества неэффективных рабочих мест с невысокой заработной платой». То есть для нашей страны большей проблемой является недостаток заработной платы учителей, чем её избыток. Значит в регионах чаще оплата труда ниже среднего уровня ежемесячного дохода в субъекте.

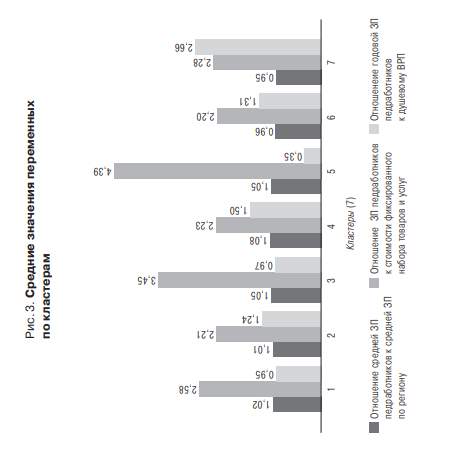

В своей работе П.В. Деркачев сгруппировал регионы методом кластерного анализа (метод Уорда)[14]. Для использования этого метода исследователь взял три показателя из Росстата на 2013 год, сопоставимых с оплатой труда по регионам: заработная плата относительно средней зарплаты в регионе; стоимости фиксированного набора товаров и услуг; валового регионального продукта (ВРП).

Заработная плата педагогических работников относительно средней заработной платы в регионе показывает ее конкурентоспособность на рынке труда.

Заработная плата относительно стоимости фиксированного набора товаров и услуг – это показатель покупательной способности зарплаты.

Заработная плата относительно душевого валового регионального продукта (ВРП) показывает, насколько высока оплата их труда по отношению к экономическому региональному потенциалу.

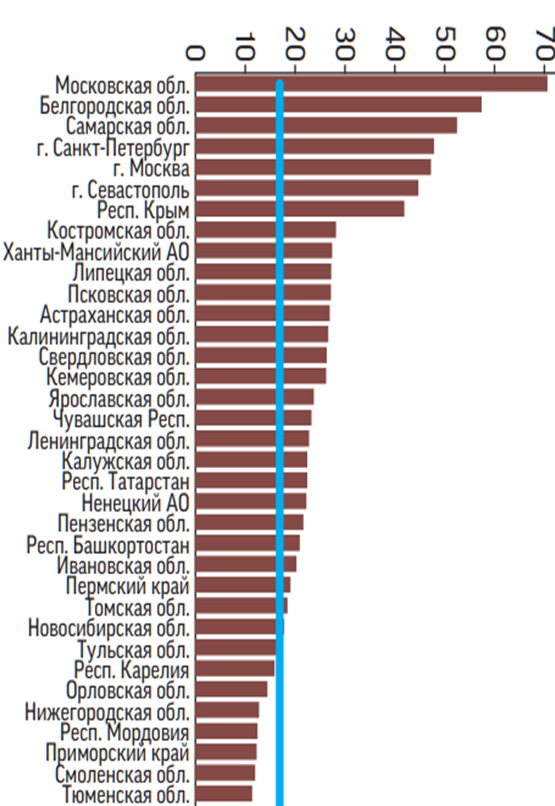

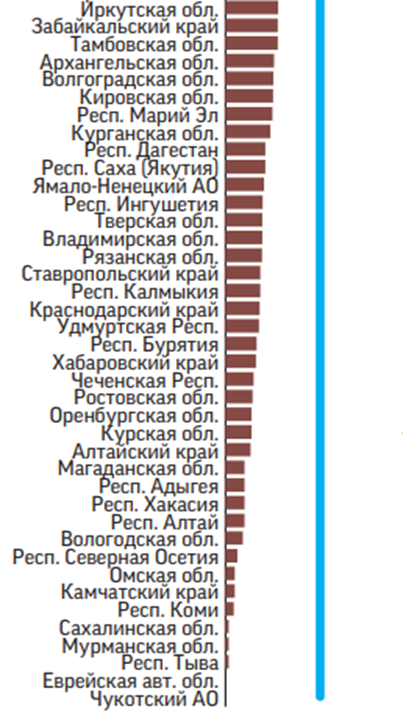

Рисунок 3. Средние значения переменных по кластерам

Источник: Деркачев П. В. Межрегиональные различия в решении задачи повышения заработной платы педагогических работников //Вопросы образования. – 2014. – №. 4.

Рисунок дает представление о средних значениях этих трёх переменных по 7 кластерам, который выявил автор. Давайте обобщим показатели кластеров:

1, 2 кластеры – регионы, обеспечивающие оплату труда педагогических работников на уровне сравнимом со средними зарплатами в них (101-102%), заработанная плата относительно фиксированной стоимости товаров и услуг на данной территории не высокая, но и не чрезвычайно низкая. По показателю отношения годовой зарплаты педработников к душевому ВРП кластеры демонстрируют среднее значение по стране. Автор рекомендует удерживать такие зарплаты.

3, 4, 5 кластеры – регионы с немного повышенной заработной платой педагогов относительно зарплат по региону (105-108%). В 3 и 5 кластере заметна высокая покупательная способность учителей. Но в 5 кластере имеется проблема чрезвычайно низкой ЗП относительно ВРП. Это связано с тем, что в этом кластере расположены регионы, добывающие углеводородное сырьё. В этой группе кластеров следует понизить зарплаты до среднего регионального уровня.

Регионам, находящимся в одном из этих 5 кластеров, Деркачев рекомендует оплачивать ЗП за счет собственных средств регионов, а не с помощью трансфертов из федерального бюджета, потому что у регионов хватает собственных средств на выделение зарплат.

А вот в группе регионов, входящих в 6 или 7 кластер, зарплата педагогов ниже средней по региону (95-96%). Отношение ЗП педработников к стоимости товаров и услуг и к душевому ВРП занимает средние позиции в России. Этим регионам следует довести уровень оплаты труда до среднего по регионам за счет средств федерального бюджета.

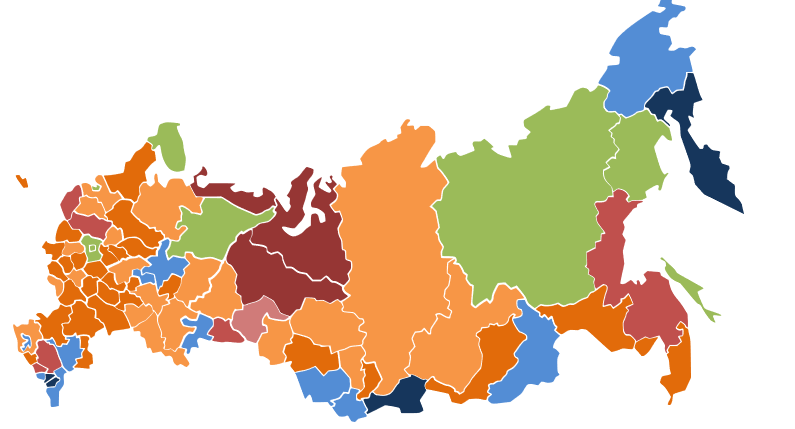

Рисунок 4. Кластеризация регионов РФ по трём показателям относительной оплаты труда педработников

Источник: составлено автором на основе результатов кластерного анализа из работы Деркачева П. В.

Источник: составлено автором на основе результатов кластерного анализа из работы Деркачева П. В.

Список регионов по кластерам:

1 кластер : Архангельская, Белгородская, Оренбургская, Самарская, Новгородская, Свердловская, Ленинградская, Калужская, Кемеровская, Иркутская, Омская, Липецкая, Томская, Нижегородская, Ярославская области, Пермский, Краснодарский, Красноярский края, республики Башкортостан и Татарстан.

2 кластер : Астраханская, Амурская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калининградская, Костромская, Курская, Новосибирская, Орловская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская области, республики Алтай, Бурятия, Карелия, Карачаево-Черкесия, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Хакасия, Приморский край, Еврейская автономная область.

3 кластер : Москва, Санкт-Петербург, Московская, Мурманская, Магаданская и Сахалинская области; республика Коми и Якутия.

4 кластер : Тверская, Псковская и Курганская области, Республика Кабардино-Балкария, Ставропольский и Хабаровский край.

5 кластер : Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.

6 кластер : Кировская и Челябинская области, республики Адыгея, Калмыкия, Дагестан, Северная Осетия, Марий Эл, Алтайский и Забайкальский края, Чукотский автономный округ.

7 кластер : Республика Ингушетия, Чеченская Республика и Республика Тыва, Камчатский край.

Обобщив вышесказанную характеристику кластеров, мы можем сказать, что большинство групп регионов имеют свои недоработки в оплате труда, которые нужно решать, чтобы достичь высокого уровня показателей в сфере образования в данном субъекте.

Безусловно, такие различия в оплате труда сложились благодаря региональным особенностям (природно-ресурсному фактору, климатическому, особенностям народа, проживающего в данной местности, выстроенной политики в регионе). Так или иначе различия в заработанной плате существенно и регионам следует обратить внимание на эти различия для повышения качества образования на своей территории.

После прочтения этого раздела, мы убедились, что приличную заработную плату учителей нельзя определить одной цифрой. Она бывает как заниженной, так и завышенной, как по большому счету финансированной из бюджета региона, так и за счет государственного бюджета. Для ее определения нужно учитывать все особенности местности региона. Поэтому региональные проблемы в оплате труда нужно решать точечно, чтобы сократить общее неравенство регионов в качестве предоставления школьного образования.

2.3. Профили обучения

Ещё одним из факторов, влияющих на качество образования, является профильное обучение в школах.

В своей работе[15] Алексеева Г.И профильному образованию дала следующее определение: «Профильное обучение – комплексное средство повышения качества, эффективности и доступности общего образования, которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании, организации образовательного процесса и дифференциации в большей мере учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать возможности для ориентации образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно расширяются возможности построения обучающимся индивидуальной образовательной траектории, обеспечивается более высокий уровень его подготовки для продолжения обучения в избранном направлении.»

Индивидуальный подход и профильное обучение стало неотъемлемой частью всех развитых стран[16]. Например, во Франции разделение классов на профили идёт еще в начальных классах. Если ученик выбирает между профилями, то ещё на средней ступени обучения школьник может попробовать себя в разных направлениях. А в США и Китае школьники учатся по системе профилей на старшей ступени.

Профильное обучение в России, как правило, приходится на 10-11 классы, когда подросток уже имеет заинтересованность в некоторых предметах и примерно представляет свой дальнейший профессиональный путь.

На данный момент в мире существует 21 профиль обучения. Конечно, все профили в одной школе не могут быть представлены, но согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) среднего общего образования[17] в школе должно быть не менее 5-ти профилей для старшеклассников (гуманитарный, естественно-научный, социально-экономический, технологический, универсальный). Разрабатываются еще модели классов инженерного и медицинского профилей, но они реализуются единицами российских школ.

Однако, не все школы придерживаются установленного требования. По данным образовательной статистики за 2017 год профильное обучение осуществлялось в 45 958[18] классах (группах) профильного обучения. В них обучалось 743 018 старшеклассников, что составляет более половины (53,0%) от общей численности обучающихся 10–11-х классов.

В статье Алексеевой Г.И. говорится о том, что во всех северных регионах практически не выстроена политика профильного обучения в старших классах, что, как следствие, затормаживает развитие этих регионов. Причиной этому стало недостаточное количество учеников, чтобы открыть 5 классов с различными направлениями, и нехватка кадров. В итоге, почти во всех школах существуют только общеобразовательные классы. Решением этой проблемы может стать профильное специализация школы на 1-3 профилях (в зависимости от наполняемости школы). Тогда, школьник может выбрать ту учебную организацию, где представлен его профиль. Но при этом разные школы должны предоставлять разные профили, чтобы в сумме всех ближайших учебных заведений были представлены все 5 профилей.

Также нужно привлекать кадры в эту профессию для стабильной системы учитель/ученик[19]. Система учитель/ученик – это нормативное отношение между количеством учителей и учеников в школах. С помощью этой системы можно выявить переполняемость классов и переработку учителей из-за нехватки кадров в школе. А такую проблему часто можно встретить в российской школе. Более половины школ в 2019 году отметили, что в их учебном учреждении не хватает предметников.[20]

«Надо признать, что возможности обучающихся в обычных школах получать профильное образование в соответствии с индивидуальными наклонностями и способностями остаются ограниченными.» – отмечает Алексеева. Г. И в следствии своего исследования. Поэтому для повышения качества образования своих учеников школы должны открывать профильные классы в старших классах.

Таким образом, непредоставление профильного обучения школами в северных регионах, а также регионами с низкой плотностью населения, является существенной проблемой для индивидуального развития школьника и выявления его потенциала.

2.4. Технологические нововведения

В пилотных школах также отметили внедрение современный технологий в школы, как показатель, влияющий на качество обучения. В этой главе мы выясним существует ли межрегиональная дифференциация в цифровизации школьного образования. А если есть, то на сколько большой этот разрыв?

Говоря об информатизации школьного образования, следует выделить два направления, в которых возможно осуществление данного развития:

1) инновационный путь развития, для которого характерно внедрение тех или иных передовых технологий, программ или курсов, создание образовательных ресурсов и площадок в Интернете.

2) консервативный путь, характеризующийся массовым обеспечением образовательных организаций необходимым оборудованием, инфраструктурой и оцифровкой имеющихся аналоговых ресурсов;

Первое направление включает с собой сетевое взаимодействие школ. М. Кастельс[21] при исследовании зарождающихся социальных структур сделал следующее заключение: «В условиях информационной эры историческая тенденция приводит к тому, что доминирующие функции и процессы всё более оказываются организованными по принципу сетей. Именно сети составляют новую социальную морфологию наших обществ, а распространение «сетевой» логики в значительной мере сказывается на ходе и результатах процессов, связанных с производством, повседневной жизнью, культурой и властью». Этот отрывок нам говорит, что в наше время благодаря сетевому взаимодействию можно добиться большего результата.

Участники образовательных учреждений своими силами должны своевременно реагировать на новые запросы общества и государства. Процесс самоорганизации является основным критерием эффективности управления образовательной организацией. «Под самоорганизацией мы понимаем достижение нового качества образования, основанном на внешней и внутренней открытости, обратной связи и широких коммуникациях с системой профессионального образования, рынком труда, способности к самоуправлению и созданию организационно-педагогических условий, обеспечивающих реализацию поставленных целей» – отмечает Давыдова. Такая система положительно влияет на развитие образования в школах, благодаря их общему взаимодействию и общему вкладу в улучшение образовательных программ.

Второй вектор развития (консервативный) характеризует качество образования в отдельных субъектах, так как здесь реализуется закупка оборудований для комфортной работы на уроках. Это даёт преимущество каждой школе по отдельности, но и имеет значение в общем региональном уровне образования.

Примерно половина учителей[22] отметила устаревшее компьютерное оборудование (34%), низкокачественное интернет-соединение (62%) и ограниченный доступ к ИКТ-ресурсам в школе (47%), а 45% учителей сказали, что в их школе не хватает компьютеров.

Как мы видим, что наибольшая проблемой в школе является низкокачественное интернет-соединение. Доля школ, имеющих высокоскоростное подключение, неравномерно распределено по регионам. Средняя скорость Интернета, позволяющего загружать файлы и воспроизводить видео-уроки без проблем, –более 30 Мбит/с.[23] Обратим вниманию на таблицу, показывающую удельный вес числа образовательных организаций, имеющих скорость подключения к сети Интернет выше 30 Мбит/с и процентном соотношении на 2017 год:

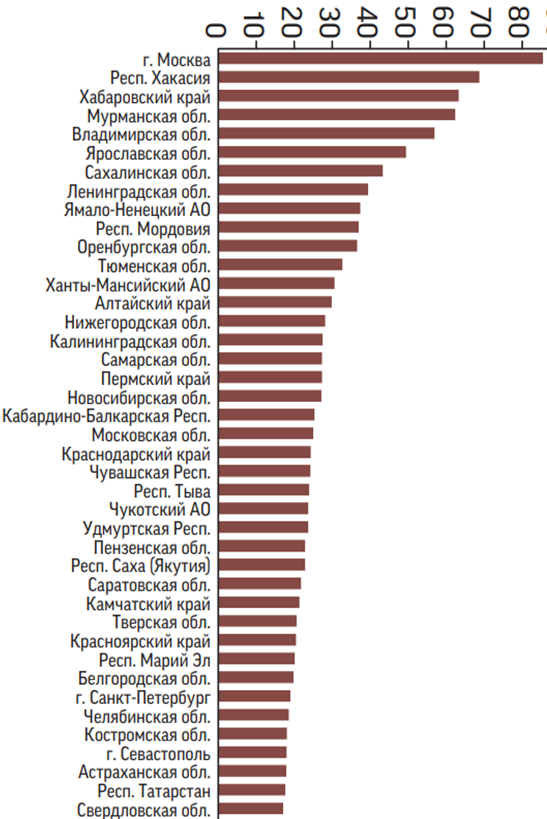

Рисунок 5. Доля образовательных организаций, имеющих скорость подключения к сети Интернет выше 30 Мбит/с, в общем числе образовательных организаций в 2017 году.

Источник: Косарецкий С. Г. и др. Российская школа: начало XXI века. – 2019.

Синей линией обозначен средний процент по России (17%).

Отсюда мы видим, что в Московской обл., Белгородской обл., Самарской обл., Санкт-Петербурге, Москве, Севастополе и Республике Крым более 40 % школ имеют скорость подключения к Интернету более 30 Мбит/с. Значит, эти регионы имеют большую возможность предоставить ученикам и учителям скоростной Интернет, который позволит быстрее находить нужную информацию, что, конечно, повышает эффективность рабочих часов в общеобразовательной организации.

В Омской обл., Камчатском крае, республике Коми, Сахалинской обл., Мурманской обл., республике Тыва удельный вес таких организаций составляет менее 3%, а в Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области таких организаций нет вовсе. Характерно, что многие субъекты РФ с низкой средней скоростью подключения школ к Интернету относятся к категории регионов с относительно высокой долей сельского населения.

Низкоскоростной Интернет (около 256 Кбит/с) в отстающих регионах может потратить целый урок, чтобы скачать учебник в современном оформлении и с хорошим качеством, а на загрузку видеофайла может уйти до двух рабочих дней учителя. Такая ситуация затормаживает учебный процесс или по этой причине не используется Интернет вовсе. Сегодня же достаточной для обеспечения конкурентоспособности школы можно считать скорость не менее 100 Мбит/с.

Также важный цифровой фактор, являющийся оценкой качества образования, – это наличие у образовательных организаций системы электронного документооборота, электронной версии справочников, словарей, обучающей компьютерной программы, электронного дневника и электронной библиотеки. Электронные библиотеки и электронные справочно-правовые системы остаются самыми дефицитными среди цифрового оснащения. Они имеются лишь у каждой четвертой школы. Из 25,3% школ, имеющих электронную библиотеку, доступ к ее использованию ученикам предоставляют только 22,8%. То есть около 2,5% затратили определенные ресурсы для создания сервиса, но по факту никаких изменений в образовательном процессе не произошло.

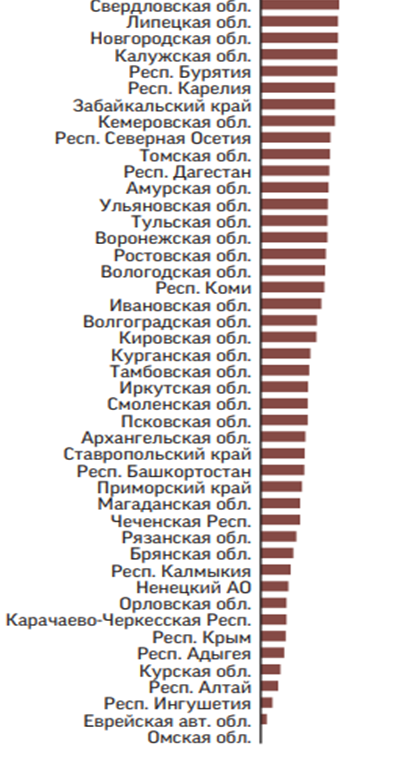

При этом наличие электронных библиотек сохраняет региональную дифференциацию. Давайте посмотрим на график, показывающий удельный вес (%) числа организаций, имеющих электронную библиотеку, доступную для использования учащимися, в общем числе организаций общего образования в 2017 году:

Рисунок 6. Удельный вес (%) числа организаций, имеющих электронную библиотеку, доступную для использования учащимися, в общем числе организаций общего образования в 2017 году, %

Источник: Косарецкий С. Г. и др. Российская школа: начало XXI века. – 2019.

Москва почти на 20% обгоняет Республику Хакасию, стоящую на втором месте. Только 6 субъектов из 85 имеют больше половины школ, имеющих доступ к электронным библиотекам. В 19 регионах электронную библиотеку имеет менее 10% школ, а в Омской области такие организации отсутствуют вовсе.

Такие большие различия в показателях сказывается на различиях в уровне образования. Разрыв между регионами по показателю из 6 рисунка достигает 80%. Многие регионы не имеют качественной инфраструктуры для использования электронный ресурсов и организации дистанционного образования.

Отстающие регионы должны идти в ногу со временем и обратить внимание на технологический прогресс. Сейчас без внедрения современных технологий невозможно добиться качественного уровня образования, потому что темпы освоения образовательной программы с помощью новых технологий намного выше, чем без их использования. Повышение обеспеченности современными технологиями до уровня регионов, лидирующих в списках по внедрению и обеспечению технологических продуктов, не только позволит повысить уровень школьного образования во всей стране, но и обеспечит дальнейший технологический прогресс государству.

2.5. Дополнительное образование

Дополнительное образование играет существенную роль в системе общего образования. Именно благодаря мотивации и интересу детей такие организации пользуются спросом. Учащимся либо недостаточно количество часов для прохождения материала в школе, либо, наоборот, им добровольно хочется более глубоко изучить предмет. Дополнительное образования погружает школьника в одни предметы, что может негативно сказываться на освоении других, но такая ситуация схожа с профильным обучением и ряд исследований подтвердило, что эффективнее изучать углублённо некоторые предметы, чем изучать все на базовом уровне. Так или иначе, дополнительное образование преимущество в прохождении школьниками основной общей программы.

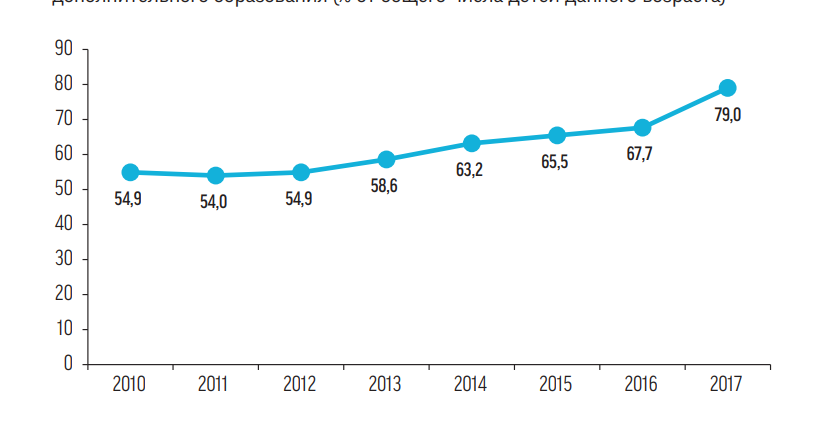

В 2012 году Президент РФ поставил задачу[24] увеличить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными бесплатными программами до 70-75% к 2020 году.

Рисунок 7. Динамика охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными бесплатными программами за 2010-2017 год

Источник: Косарецкий С. Г. и др. Дополнительное образование детей в России: единое и многообразное. – 2019.

Как мы видим на рисунке 7, президентский указ был перевыполнен еще в 2017 году и темп открытия новых групп дополнительного образования с годами повышается.

Но в создании новых центров дополнительного образования также можно выделить проблему территориальной дифференциации.

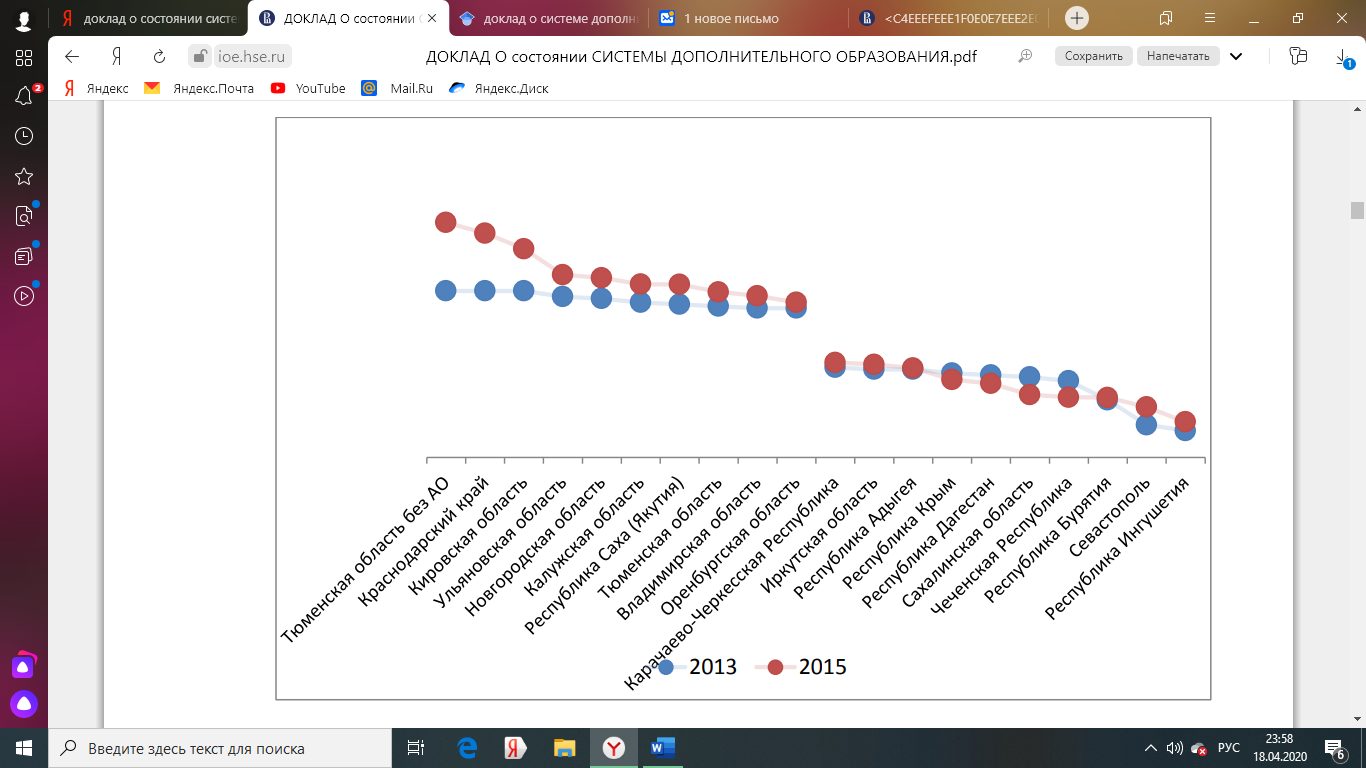

Рисунок 8. Межрегиональная дифференциация по показателю доли охвата детей 5 – 18 лет программами дополнительного образования (% от общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет, данные Минобрнауки России)

Источник: Косарецкий С. Г. и др. Доклад о состоянии системы дополнительного образования детей в РФ. – 2016

На 8 рисунке показана дифференциация по показателю доли охвата детей 5 – 18 лет программами дополнительного образования. Исходя из этих данных мы видим, как существенно варьируются показатели между субъектами. Существуют регионы и с показателями, установленными в указе президента, и те субъекты, которые имеют охват дополнительным образованием менее 50%. Таким образом, общее количество учеников, обучающихся на программе дополнительного образования, возрастает по России. Но показатели охвата в некоторых регионах не меняются или вовсе понижаются (как это произошло в Республике Крым, Республике Дагестан, Сахалинской области и Чеченской Республике 2013-2015 гг.). Такая ситуация приводит еще к большему разрыву между субъектами в предоставлении образования. По сути, статистика показывает изменения в регионах-лидерах, а не среднестатистическую ситуацию по России.

Мы коснулись проблемы того, что рост показателей в целом по стране не характеризует рост в регионах. То есть численно данные по России верны, но не показывают настоящую обстановку в ней. Министерство образования (Просвещения) при предоставлении среднестатистического результата по каким-то показателям в стране должно обязательно показать эти результаты и в каждом регионе или хотя бы в каждом Федеральном округе.

Причиной того, что в некоторых регионах не увеличивается охват дополнительными кружками, является низкий спрос на платную дополнительную программу. В субъектах, где высокий уровень бедности, зачастую семьи не могут оплачивать дополнительное образование ребёнка, а следовательно такие заведения не востребованы и их не прибавляются.

А вот мест на бесплатные дополнительные образовательные программы ограничено. Это проводит к высокому конкурсному отбору. Многие ученики, желающие учиться дополнительно, не могут это сделать из-за нехватки финансирования в направление. У школьников не получится повысить свой уровень знаний даже при наличии инициативы. Эта проблема решится только с помощью большего финансирования в открытие новых бесплатных учреждений и приём на работу новых педагогов в новые группы.

Вывод главы 2

Благодаря всем этим факторам, влияющим на качество образования, мы с уверенностью можем сказать, что предоставление школьного образования различно по стране. Существует большой разрыв между регионами-лидерами в показателях и «отстающими регионами». Этот разрыв вызывает две проблемы. Первое – это возможность одних школьников получить достойное образование, хорошо сдать Единый экзамен и отнятие этих возможностей у учеников из «неуспешных» субъектов. А второе – это побуждение дальнейшего регионального неравенства, так как в «неуспешных» регионах остаются малообразованные люди, что ведёт за собой другую (отличную от «успешных») политику ведения хозяйства и промышленности. В этих субъектах редко создаётся что-то инновационное, передовое, креативное. Низкокачественное ведение образования в школе приводит к консервативному (не инновационному) методу ведения предприятий в регионе и к отставанию их по ряду сфер.

Глава 3. Пути по решению проблемы

Как же решить проблему регионального неравенства по предоставлению школьного образования? Безусловно, нужно привести низкокачественное образование в дальних и малоразвитых субъектах по этому показателю к уровню успешных по всем регионов. В этой главе мы приведём 2 основных фактора, позволяющие повысить уровень образования. В выполнении этих действий по большей части нуждаются регионы с низкими показателями для их дальнейшего развития.

3.1. Увеличение финансирования

Повышение оплаты труда учителей, открытие профильных классов, решение проблемы переполняемости классов/школы, внедрение новых современных технологий и электронных систем – всего этого возможно добиться благодаря большему финансированию в общее образование. Поэтому наиболее важным фактором, влияющим на качество образование – это, конечно, государственное и негосударственное финансирование. Чем больше финансов привлечено в образование, тем больше будет возможности реализовывать новые инновационные программы.

Существует проблема, что разные субъекты имеют различные возможности для финансирования своих образовательных учреждений, что показал анализ территориальной дифференциации. Разница значений показателей финансирования в пересчете на одного ребенка составлял десятки раз.

С этой проблемой за последние годы активно борется государство. Оно предложило новый способ финансирования: не сметный(общий), а нормативно-подушевой. Такой вид финансирования более правильно распределяет бюджет по регионам страны.

Общее образование финансируется за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов, при этом финансирование из федерального бюджета составляет незначительную долю в структуре расходов. А региональные власти уделяют разную долю внимания системе школьного образования.

По общим показателям в мире введение следующих экономических механизмов в систему образования способствуют его развитию:

1) Формульное финансирование, расчет средств на одного учащегося. Способствует равномерному финансированию по регионам;

2) “Деньги в обмен на результат”. Дополнительного финансирования учредителями школ, занимающих высокие места в региональных или муниципальных рейтингах по результатам ЕГЭ и олимпиадам. Способствует стимулом для развития школ, их инновационных изменений;

В настоящее время эта программа может усугубить проблему неравенства, так как школы с большим материальным обеспечением обычно и показывают хорошие результаты. Данная программа отлично действует в ситуации равенства качества образования в регионах. Она даёт стимул развивать образование в школах на основе конкуренции. Эта модель хорошо будет действовать после преодоления проблемы различия уровня образования.

3) Привлечение негосударственных средств в систему общего образования. Данное направление плохо развито в нашей стране. Та незначительная доля внебюджетных средств, как правило выделяется на высшее образование. Стоит подумать над действующими методами привлечения частных организаций в бюджетирование общего образования. Из внебюджетного финансирования имеются так называемые спонсорские или «добровольные родительские взносы», что является незаконным требованием денег в распоряжение школы.

Ещё важным моментом в финансировании является ежегодная региональная отчётность: количество закупленного оборудования, средства на создание электронных порталов, проведение сети Интернета, выделение на заработные платы учителей, завучей и административных работников, выделенные средства на открытие новых городских программ для привлечении детей и молодёжи в образовательный процесс, на центры бесплатного дополнительного образования. Регионы должны предоставлять не только отчёт о сумме выделенных средств на развитие образования, но и результаты предыдущих вложений в школьное образование. Только с помощью отчёта о выполнении мер повышения качества образования и их результатов, можно определить развивается ли образовательная система в данной местности и достаточный ли темп роста в сопоставлении с регионами-лидерами по показателям.

Основным методом решения проблемы низкого качества образования в регионах является повышение финансирования в те регионы, которые отстают по показателям. При уделении большего внимания финансированию образования в последствии приведёт к лучшему уровню жизни и уровню образованности граждан.

3.2. Повышение квалификации и мотивирование учителей

Вторым очень важным методом улучшения качества образования является повышение квалификации учителей и их мотивирование. Оказывается, просто вложить нужное количество средств в школы недостаточно. Более того, существую примеры, когда школе совсем не хватает ресурсов для реализации современных программ обучения, но она показывает хорошие результаты.

Фрумин И.Д. в свое работе[25] рассказывает о школах, которые занимают высокие позиции в рейтинге по результатам ЕГЭ, успешно участвуют в олимпиадах и конкурсах, активно занимаются проектной деятельностью, но при этом у них отсутствует финансовая, методическая и организационная поддержка. О таком феномене автор высказывается следующим образом: «Как показала проведённая в школах диагностика, успешная социализация сложных учеников, обеспечение им конкурентного уровня образования, того, что в мировой практике принято называть «шансами на жизненный успех», — результат целенаправленной и последовательной образовательной стратегии таких школ, определяющей все аспекты школьной жизни и действия каждого педагога». То есть учителя прикладывают много усилий, чтобы не только качественно преподавать свой предмет, но и замотивировать учеников к получению знаний. Несмотря на финансовые трудности школы, учителя добровольно проводят все различные проектные деятельности и не отстают в темпе обучения от материально обеспеченных школ.

Но для мотивирования учеников в первую очередь нужно мотивировать учителей принимать активное участие в жизни школы. Для этого нужно наладить сотрудничество между классами и школами, проводить общие проекты, мастер-классы, семинары для учителей других образовательных учреждений, участвовать в различных мероприятиях. Охотное желание учителей заинтересовать учеников в школьных предметах, в участии в конкурсах и олимпиадах является мощнейшим аппаратом развития детей в образовательной среде.

Также муниципалитет и региональные власти должны быть заинтересованы в повышении квалификации работников общеобразовательной организации. Именно встречи по обмену опыта совершенствуют профессиональные навыки сотрудников, позволяют провести критический самоанализ их деятельности и улучшить образовательный процесс в своих школах.

Требуется правильно выстроить систему профессионального роста учителей и руководителей образовательных организаций. Изменить порядок аттестации педагогов – использовать федеральные оценочные материалы, так как на данный момент инструментарий аттестации отличаются в регионах, что делает присваиваемые категории во многом несопоставимыми[26]. Для стимулирования работы учителей следует больше организовывать программы, дающие гранты за особые достижения в своей профессии и повышать заработную плату более квалифицированному учителю.

Все эти предложения положительно скажутся на уровне образования, как в отдельной школе, так и во всем регионе.

Вывод главы 3

В заключительной главе мы ознакомились с двумя основными факторами, позволяющих повысить уровень образования: повышение финансирования и квалификации учителей. Регионы, имеющие низкие показатели ЕГЭ и других показателей развития системы образования, должны прибегнуть к этим мерам для балансирования качества школьного образования в стране.

Нужно не только финансировать в сферы со значительно отстающими показателями, но и предоставлять подробный отчёт о том, куда именно эти средства были направлены и к каким результатам привели в последствии. Повышение квалификации и мотивации учителей также является важной составляющей в развитии образования. Этот фактор может оказать влияние на учеников в их заинтересованности в предмете.

Финансовое и нефинансовое (в виде мотивирования учителей) стимулирование школ приведет нашу страну к единой качественной системы общего образования.

Заключение

В данной работе мы подняли тему школьного образования. С помощью различных исследований и теорий мы показали, насколько важную роль играет школьное образование в развитии человека. Образование в школах относится к интеллектуальному капиталу, который становится всё более значимым и востребованным в современном мире. И предприятия, и государство в целом заинтересованы в увеличении количества образованных, креативных, нестандартно мыслящих людей. Это связано с тем, что такие люди, как правило, придумывают что-то новое и инновационное. Часто человеческие интеллектуальные способности приравнивают к активам. Чем больше таких граждан, тем быстрее развивается (прогрессирует) государство. Благодаря этим фактам мы описали актуальность работы и необходимость добиться высокого уровня образования в России.

Далее была предположена гипотеза о том, что первой проблемой, с которой сталкивается наша страна в развитии общего образования – это региональная дифференциация в предоставлении качественного образования. Далее с помощью показателей средних баллов ЕГЭ по двум часто сдаваемым предметам мы убедились в достоверности предложенной нами гипотезы. Действительно, баллы ЕГЭ значительно отличаются по регионам, при чем в северо-восточных субъектах РФ этот показатель намного ниже, чем в центральной части России.

Во 2 главе мы поставили задачу детально проанализировать, какие же факторы являются определяющими в качестве образования в школах и существует ли по ним региональные различия. В этой части работы мы пытались выявить «корни» существующей проблемы. Благодаря пилотным школам, организованным в России, стало известно какие же факторы больше всего влияют на качество образования. Их оказалось 3: оплата труда учителей, профили обучения, технологические нововведения. После подробного анализа трёх факторов через призму объективной оценки показателей, стало ясно, что регионы очень сильно отличаются по ним (разрыв мог быть до 80%). Потом мы описали распространённость программ дополнительного образования для школьников в регионах. По итогам анализа предположение о региональном неравенстве в качестве образования подтвердился по четырём показателям (не считая различий в средних баллах ЕГЭ).

Стало ясно, что нужны действенные методы решения существующей проблемы, а именно отсутствия единого уровня образования в стране. Опять же с помощью научной литературы было выявлено 2 метода разрешения проблемы: повышение финансирования в малоуспешных школах и повышение квалификации учителей, их мотивирование. Основываясь на данных из многих источников, мы сделали предположение, что эти 2 метода разрешат проблему регионального неравенства в качестве предоставления обязательного школьного образования и повысят уровень образованности граждан в целом по стране. А качественное школьное образование станет отправной точкой в дальнейшем развитии страны в других отраслях.

Новизна этой работы: систематизация данных по разным показателям, которые исследовались ранее в других работах, попытка связать их с результатами пилотных исследований на школах и размышления о формате комплексной программе для улучшения системы. Гипотеза на 100% была оправдана, а предложенные меры разрешения проблемы основывались на научных исследованиях, т.е. эта работа представляет не теоретическую программу для улучшения общего образования, а применимую на практике.

Список использованной литературы

Книги/издания:

1. Авраамова Е. М., Логинов Д. М. Роль школьного образования в развитии человеческого капитала //Экономика региона. – 2014. – №. 2.

2. Алексеева Г. И. Организационно-педагогические основы реализации профильного обучения в северных регионах России //Москва. – 2010. – Т. 2. – С. 3.

3. Гнилитская Е. В. Инновации и интеллектуальный капитал в современной экономике: теоретические подходы //Креативная экономика. – 2008. – №. 7.

4. Давыдова Н. Н. Сетевое взаимодействие школ, ориентированных на инновационное развитие //Народное образование. – 2012. – №. 1.

5. Деркачев П. В. Межрегиональные различия в решении задачи повышения заработной платы педагогических работников //Вопросы образования. – 2014. – №. 4.

6. Ерасов Б.С. Цивилизации: универсалии и самобытность/ Отв. ред. Н.Н. Зарубина: Наука, 2002

7. Косарецкий С. Г. и др. Дополнительное образование детей в России: единое и многообразное. – 2019.

8. Косарецкий С. Г. и др. Российская школа: начало XXI века. – 2019.

9. Косарецкий С. Г. и др. Доклад о состоянии системы дополнительного образования детей в РФ. – 2016

10. Святодух Е.А. Воспроизводство человеческого капитала: методология исследования и российские реалии // Известия Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. — 2007. — №44. — С. 228-232.

11. Типенко Н. Г. Оценка неэффективных расходов в деятельности органов исполнительной власти // Директор центра универсальных программ города Москва

12. Фрумин И. Д., Пинская М. А., Косарецкий С. Г. Социально-экономическое и территориальное неравенство учеников и школ //Народное образование. – 2012. – №. 1. – С. 17-24.

Статьи в Интернете:

1. «Прогнозы, статистика в области промышленных роботов» – RoboTrends // 2017

2. «Профильный ЕГЭ выбрали 60% участников экзамена» – РИА Новости // 2015

3. «Руководитель Рособнадзора рассказал о предварительных итогах ЕГЭ, ОГЭ и ВПР» – Рособнадзор // 2019

4. «Что скрыл Рособнадзор засекретив результаты ЕГЭ» – Комсомольская правда // 2017

5. «Как отличаются баллы ЕГЭ по регионам: результаты школьников и региональное неравенство» – институт НИУ ВШЭ // 2017

6. «Школа XXI века: плюсы и минусы цифрового образования» – 24 мир // 2019

[1] Корнилова А. Г., Данилов Д. А. Самостоятельная познавательная деятельность обучающихся //Проектирование содержания и технологий подготовки педагогических кадров с учетом новой нормативной базы и актуальных задач развития образования: сборник материалов научно-методического семинара Учебно-методического объединения по образованию в области подготовки педагогических кадров. Якутск, Северо-Восточный федеральный университет им. МК Аммосова, 10-13 июня 2013 г. – 2013. – С. 68.

[2] Ерасов Б.С. Цивилизации: универсалии и самобытность/ Отв. ред. Н.Н. Зарубина: Наука, 2002

[3] http://robotrends.ru/robopedia/novosti-prognozy-statistika-v-oblasti-promyshlennyh-robotov

[4] Святодух Е.А. Воспроизводство человеческого капитала: методология исследования и российские реалии // Известия Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. — 2007. — №44. — С. 228-232.

[5] https://ria.ru/20150521/1065696588.html?rcmd_alg=

[6] http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=7141

[7] https://www.stav.kp.ru/daily/26687.7/3710326/

[8] https://ioe.hse.ru/news/206317420.html

[9] Фрумин И. Д., Пинская М. А., Косарецкий С. Г. Социально-экономическое и территориальное неравенство учеников и школ //Народное образование. – 2012. – №. 1. – С. 17-24.

[10] Фрумин И. Д., Пинская М. А., Косарецкий С. Г. Социально-экономическое и территориальное неравенство учеников и школ //Народное образование. – 2012. – №. 1. – С. 17-24.

[11] https://mir24.tv/articles/16376108/uchim-cifru-plyusy-i-minusy-elektronnogo-obucheniya-v-shkolah

[12] Деркачев П. В. Межрегиональные различия в решении задачи повышения заработной платы педагогических работников //Вопросы образования. – 2014. – №. 4.

[13] [OECD, 2011; Mourshed, Chijoke, Barber, 2010; Carnoy et al., 2009]

[14] Метод Уорда, построенный таким образом, чтобы минимизировать сумму квадратов отклонений внутри кластеров.

[15] Алексеева Г. И. Организационно-педагогические основы реализации профильного обучения в северных регионах России //Москва. – 2010. – Т. 2. – С. 3.

[16] Косарецкий С. Г. и др. Российская школа: начало XXI века. – 2019.

[17] утверждено Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413

[18] Косарецкий С. Г. и др. Российская школа: начало XXI века. – 2019.

[19] В сентябре 2008 г. распоряжением Правительства РФ № 1313-р была утверждена Методика оценки эффективности деятельности органов власти субъектов РФ. Целевое значение числа учеников на 1 учителя – 15 человек. (http://www.cmprog.org/pubs/Effectivnost_Tipenko.doc)

[20] Косарецкий С. Г. и др. Российская школа: начало XXI века. – 2019.

[21] Давыдова Н. Н. Сетевое взаимодействие школ, ориентированных на инновационное развитие //Народное образование. – 2012. – №. 1.

[22] Педагоги, участвующие в международном исследовании ICILS в 2015 году

[23] Косарецкий С. Г. и др. Российская школа: начало XXI века. – 2019

[24] Указ Президента от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки к 2020 году»,

[25] Фрумин И. Д., Пинская М. А., Косарецкий С. Г. Социально-экономическое и территориальное неравенство учеников и школ //Народное образование. – 2012. – №. 1. – С. 17-24

[26] Косарецкий С. Г. и др. Российская школа: начало XXI века. – 2019

Дата добавления: 2021-05-18; просмотров: 56; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!