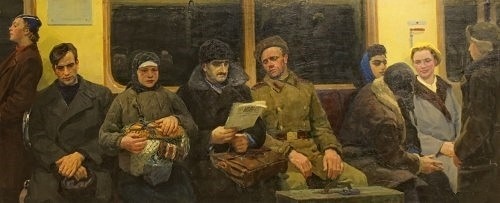

Ж илинский Дмитрий Дмитриевич, (1927-2015).

"В метро", 1957 год.

ЖИР – 1. богатство, изобилие,добро, имущество; хорошая, привольная жизнь.

2. Жиръ. Это слово связано со словом жить (так же, как пир с пить) и означало «нажитое, богатство, изобилие, избыток, роскошь». Жировой слой организма тогда назывался тукъ (ср.: тучный). Слово жиръ носило положительную окраску и считалось хорошим предзнаменованием для ребенка — многие древнерусские имена содержат этот корень: Жирослав, Жировит, Домажир, Нажир, Жирочка… В «Слове о полку Игореве» Игорь «погружает» жиръ, то есть русское богатство, на дно половецкой реки Каялы. Следы этого значения остались в поговорке «Не до жиру (т. е. не до роскоши), быть бы живу». Сейчас слово «жир» окрашено скорее отрицательно. Показательно, как Мандельштам обыграл взятое им из «Слова» сочетание печаль жирна (где это значит просто «обильна»): «О боже, как жирны и синеглазы // Стрекозы смерти, как лазурь черна…», потом «жирными, как черви», станут у него пальцы Сталина. http://vk.com/vestnikslavyan

ЖИТНИК— ржаной или ячменный печеный хлеб.

ЖИТО — от глагола «жить». Так назвали рожь, пшеницу, ячмень. Отсюда древнерусские поговорки: «Не поле кормит, а нива», «Лежа пищи не добудешь. Не печь кормит, а нивка».

А. С. Пушкин сохранял сакральную разницу между словами «поле» и «нива» в своем творчестве. В романе «Евгений Онегин»: «Пред ним пестрели и цвели/ луга и нивы золотые». А в поэме «Руслан и Людмила» мы встречаем сильную и пугающую строку: «О поле, поле, кто тебя/ Усеял мертвыми костями?». И правда, лучше бы вместо «мёртвого поля» колосились золотые нивы.

|

|

|

Постепенно земледелие перестало быть главной деятельностью народа. Теперь многие людей видят поля только из окон автомобилей, а слово «нива» соотносят с внедорожником. https://zen.yandex.ru/philological_maniac

2. хлеб на корню, посевы; богатство

ЖИТНЫЙ ДЕД Тоже божество, что и зап. Славянск. Три-

Глав. Изображался стариком с тремя ??? ыми головами… (61)

ЖИЦЕНЬ - бог осени и осенних работ у древних украинцев (впоследствии и у белорусов). Изображался в виде низенького, худощавого мужчины с суровым выражением лица, с тремя глазами и растрепанными волосами. Он ходит, согласно легенде, нивами и огородами и следит, старательно ли собирают урожай. Наказывает ленивых и неопрятных. Зерно-падалицу утапливают в землю, чтобы оно не развеялось, проросло. Образ Жиценя имеющийся до сих пор в белорусском фольклоре, в частности в прибаутками: «Жицень хлеба дал», «Барджей на жицне, кале в засеки хлеба не притне» и др

|

|

|

ЖОСТОВСКИЙ ПОДНОС

Ко времени возникновения подмосковного промысла подносов в России уже существовало производство металлических подносов. С XVIII в. славились расписные лакированные подносы Нижнего Тагила, который удерживал славу ведущего промысла расписных подносов вплоть до 1870 – 1880-х гг., когда жостовские изделия стали серьезными конкурентами уральским. Зарождение самого жостовского промысла связано с лукутинской лаковой миниатюрой на папье-маше, изготовлявшейся в расположенном неподалёку с. Федоскино. Начало производства подносов в Жостове принято связывать с 1825 г.

Художник-миниатюрист О.Ф. Вишняков, сын владельца московской фабрики по изготовлению металлических расписных подносов, основал в Жостове мастерскую, где создавали подносы с сюжетной и цветочной росписью. В прейскуранте Вишняковых значилось: «Заведение братьев Вишняковых лакированных металлических подносов, сухарниц, поддонов, из папье-маше шкатулок, портсигаров, чайниц, альбомов и проч.…существует с 1825 г.».

Первое упоминание об изготовлении Вишняковыми расписных металлических подносов находим в материалах Петербургской выставки Российских мануфактурных изделий 1839 г. В перечне экспонатов, представленных Филиппом Вишняковым, наряду с изделиями из папье-маше, перечислены «выколоченные из жести картины, подносы, вазы, виноградницы, тарелочки... и т. п. – всё под лаком с рисунками».

Первые из дошедших до нас изделий жостовского промысла датируются 1870-ми гг. Это подносы, выполненные в мастерских О.Ф. Вишнякова, Е.Ф. Беляева и Е.Ф. Цыганова.

В последней трети XIX в. производство подносов в Жостове достигло расцвета. Немалый вклад в развитие промысла внёс сын Ф. Вишнякова – Осип. Принадлежавшие ему в Жостове и соседней деревне Осташково мастерские выпускали большое количество изделий, отличавшихся высоким мастерством живописи.

Наиболее художественными и дорогими считались подносы с жанровой живописью: мчащиеся тройки лошадей, крестьянские девушки у околицы, сцены чаепития. Аналогичные композиции исполнялись мастерами на лаковых шкатулках. На выставках подносы Вишняковых признавались лучшими по росписи, по качеству лака и полировки. Секрет успеха заключался в том, что железо покрывали грунтом, многократно лакировали и тщательно полировали как с лицевой, так и с оборотной стороны. В жанровой и цветочной росписи мастера использовали те же приёмы, что и в миниатюрной живописи на шкатулках.

Оригинальным декоративным приемом в Жостове стал способ украшения подносов коптящим пламенем свечи, который имитировал окраску панциря черепахи и получил местное название «червячок». Два таких подноса в 1880-е гг. находились в употреблении в семье Льва Толстого, и сейчас их можно видеть в московской усадьбе-музее в Хамовниках.

Есть воспоминания жостовских живописцев XIX в. об обучении молодых художников.

«Сначала заставляли писать «горизонт» – соединение синего цвета с розовым, потом горки, долины, «земельку», затем легкие пейзажи, составленные из одного-двух домиков, потом разные московские виды».

На рубеже XX в., подобно всем народным промыслам, Жостово переживало кризис. Началось дробление мастерских (к 1917 г. в деревне было четырнадцать мелких кустарных заведений), а потом спрос на подносы упал, и наступило сокращение производства. Мастера уходили в сельское хозяйство, в отхожие промыслы. По образцу миниатюристов Федоскина лучшие живописцы подносов организовали в 1912 г. в деревне Новосильцево Трудовую артель. Но она просуществовала недолго и распалась, не найдя рынков сбыта.

Новый этап в истории Жостово начался после Великой Октябрьской социалистической революции.

В 1920-х гг. в Жостове, Новосильцеве и Троицком возникло несколько артелей, объединившихся в 1928 г. в одну – «Металлоподнос» (с 1960 г. – Жостовская фабрика декоративной росписи).

В период 1920 – 1930-х гг. с мастерами-жостовцами сотрудничали профессиональные художники: П.П. Кончаловский, П.А. Спасский, Б.Н. Ланге, П.П. Соколов-Скаля. Тогда казалось, что букет, написанный по законам академической живописи в виде натюрморта, улучшит жостовскую традицию. Однако новые образцы оказались далёкими от привычных приёмов местной росписи и не были приняты мастерами. Все же опыт совместной работы оказался полезным, так как побудил жостовцев к собственному творчеству.

Небольшая группа живописцев артели: И.С. Леонтьев, А.И. Лезнов, П.С. Курзин, Д.С. Клёдов, сохраняя неизменной традиционную технику, одновременно откликалась и на новые веяния в искусстве. Букеты, в отличие от привычной композиции Вишняковых, стали более плотно собранными и, благодаря активной бликовке, приобрели черты монументальности. В эти годы цветочная роспись стала превалировать над жанровой и пейзажной живописью. В последующие десятилетия достижения этих лет стали восприниматься мастерами как классика оформления подносов.

В 1930-е гг. советское правительство оказывало большую поддержку народным промыслам – изделия кустарной промышленности служили предметом экспорта. Жостовские подносы экспонировались на зарубежных художественных выставках: 1924 и 1937 гг. в Париже и Всемирной 1939 г. в Нью-Йорке. В эти годы из чисто бытового предмета расписной поднос стал всё больше приобретать значение настенного панно-картины.

Повседневный труд и успехи промысла были прерваны Великой Отечественной войной. Она нанесла немало тяжёлых потерь рядам жостовских мастеров.

В послевоенные годы быстрому восстановлению промысла способствовало пополнение артели молодыми художниками, которые прошли обучение в Федоскинской художественной школе на специально созданном отделении жостовской росписи.

В 1950 – 1960-е гг. артель возглавлял А.П.Гогин – талантливый художник и очень требовательный руководитель. Большой его заслугой явилось сохранение и закрепление в коллективе самобытной техники цветочной росписи.

С 1960 г. существует Жостовская фабрика декоративной живописи.

В 1960 – 1970-е гг. большую помощь в развитии творчества на фабрике оказал московский Институт художественной промышленности. Его сотрудники – искусствоведы Б.И. Коромыслов и И.А. Крапивина проводили с мастерами творческие семинары, на которых объясняли художественные принципы современной архитектуры и интерьера, иные законы, установившиеся в прикладном искусстве. Это помогало художникам разработать более условное изображение цветка, побудило обратиться к росписи по потали, металлическим порошкам и пластинам перламутровой инкрустации. По словам Н.Н. Гончаровой, им приходилось постепенно осваивать более свободную композицию букета и мягкий аккуратный мазок – так, чтобы лепестки «не мяли» друг друга и «воздух» ощущался вокруг каждого цветка.

Напряженная творческая работа коллектива фабрики способствовала яркому расцвету жостовского искусства в 1970 – 1980-е гг. Уникальные произведения жостовских художников стали экспонироваться в лучших выставочных залах Москвы. Ведущие художники фабрики были отмечены дипломами Российской Академии художеств, удостоены званий лауреатов премии имени И.Е. Репина, званий заслуженных и народных художников России. https://vk.com/detizemlirusskoy

|

|

|

|

|

|

ЖНИВА — жатва, уборка хлебов; полоса после выжатого хлеба

ЖРЕТИ - приносить в жертву

ЖРАТЬ питаться жертвенной (молочно-расттельной) пищей, предложенной на алтаре, как жертва Прародителю… (44)

ЖРЕЦ - 1.возжигающий Огонь, руководящий свещенно действиями на праздниках. Посвящает себя богослужению. От слова «жрети» (приносить жертвы). Ж. может стать чел-к, имеющий семью. (26.б)

2.У кельтов – друиды, у вост. славян – кудесники-волхвы, у монголов и наро-дов Сибири – шаманы. (47)

3.иерофанты, что в переводе на русский : знющий судьбу.

4. служитель Изначальной, Старой Веры др.славянскогословосочетани«Жизнь

реце», т.е. знающий и говорящий об истинном смысле жизни. (44)

5. происходит от слова «жрети» (приносить жертвы). Человек, имеющий право приносить жертвы богам. Жрецом может стать человек, имеющий семью. Жрец, потерявший семью, лишается сана.

6. - Жрец — носитель эзотерических знаний и исполнитель ритуалов. В эпоху дорелигиозных магических представлений жрец выступает в качестве знахаря, шамана. В дальнейшем становится посредником между людьми и богами. В языческих религиях — лицо, соверша-ющее жертвоприношения, служитель божества. Жрецы — группа людей, занимавшаяся изучением природных явлений и отправлением культов в архаичных цивилизациях. Жрецы почитались как посредники в общении людей с миром богов и духов. По своему значению жрецы были предшественниками учёных, юристов, врачей, философов и т. д. В мировых религиях (буддизм, христианство, ислам) преемником жречества стало духовенство. Жречество сохранилось у некоторых первобытных народов Африки, Южной Америки и Океании.

Возникновение жречества связано с развитием религии. У первобытных племён и некоторых современных народов (австралийцев-аборигенов, папуасов, ведда, огнеземельцев и других) не было специальных служителей культа; религиозно-магические обряды совершались преимущественно главами родовых групп от имени всего рода либо людьми, по личным качествам снискавшими репутацию знающих приёмы воздействия на мир духов и богов (знахари, шаманы и т. п.).

С развитием социальной дифференциацией выделяются и профессионалы-жрецы, присваивающие себе исключительное право общения с духами и богами. Закрепляется преемственность жречества, иногда путём прямой наследственности жреческого звания. Складываются особые корпорации жрецов; они обычно и по происхождению, и по положению близки к вождям, которые и сами зачастую выполняют жреческие функции (священные вожди, «цари-жрецы»), либо составляют отдельное сословие.

Влияние жречества на общества древних цивилизаций было огромно. Жрецы традиционно соперничали с официальными властями в своём влиянии на людей. В Древнем Египте, Вавилонии, Иране храмовое жречество владело огромными богатствами, землёй, рабами, располагало большой политической властью. Жрецы были хранителями научных знаний. В древней и средневековой Индии жрецы-брахманы, соперничавшие со светской властью, составляли более высокую касту. Аналогичное положение занимали жрецы и в древних государствах Америки (особенно в Мексике и Перу). В Иудее VI—I вв. до н. э., когда не стало светской власти (царей), всё экономическое, политическое и идеологическое могущество сосредоточилось в руках иерусалимского жречества: это была «иерократическая» форма государства.

Лишь в античной Греции и Риме жречество не играло самостоятельной роли — должности жрецов были выборными и замещались обычно гражданскими лицами, но и в этих государствах жрецы пользовались значительными преимуществами и оказывали влияние на политическую жизнь. В Китае даосскую религию возглавляли многочисленные жрецы (даосы), но конфуцианский культ всегда находился в руках светских лиц — от императора до главы рода. http://prof.biografguru.ru/

ЖРЕТИ – приносить в жертву СЛАВЯНСКИЕ КОРНИ

ЖРЕЧЕСТВО - Одна из составляющих слова «жречество» — смысловая основа слова «речь». Если вспомнить старинные названия букв древнерусской азбуки, то «Ж» имела название «живёте», «Р» имела название «рцы». «Рцы» — форма повелительного наклонения, аналогичная по смыслу нынешнему «реки́». Из этого анализа смысла структурных компонент можно понять, что социальная функция жречества — жизнеречение, т.е. властно (в том смысле, что слова не должны оставаться без соответствующих их смыслу последствий) «говорить» о том, как должно жить общество и как оно должно решать возникающие в его жизни проблемы, и что будет, если оно будет жить иначе и не будет решать проблемы. В этом и состоит суть того социального явления, которое может быть названо словами «жреческая власть».Если соотноситься с этапами полной функции управления, то «жреческая власть» по своей управленческой сути являетсяконцептуальной властью. Т.е. именно она должна выявлять факторы, которые вызывают общественную потребность вуправлении, осуществлять целеполагание в отношении них, вносить новые цели в вектор целей управления, формировать генеральную и частные концепции управления в отношении общества и внедрять концепции управления в жизнь общества и деятельность государственного аппарата (если государственный аппарат есть), т.е. осуществлять первые четыре этапа полной функции управления и фазу внедрения концепции в жизнь, отнесённую к 5 этапу. Если она этого не делает, то жречество перестаёт быть жречеством автоматически — вне зависимости от знаний, навыков, прошлых достижений и текущих притязаний на соответствующий статус в обществе и деклараций о своём статусе.

Жреческая власть основывается:

На совершенствуемой и потому эффективной личностной познавательно-творческой культуре

На воле.

На осознании Промысла Божиего (оно может быть и в чём-то и ошибочным, но это не беда, если есть первое и четвёртое).

На искреннем желании строить жизнь — свою собственную, общества и человечества в целом — в русле Промысла.

И всему этому должен сопутствовать достаточно широкий кругозор.

Если третьего и четвёртого нет, то жречество становится знахарством, которое действует угоду своекорыстию — своему или кого-то ещё, сохраняя однако концептуальную властность, хотя и ограниченную эгоизмом[2]. Занимая в структуре общества положение жречества, знахарство может сохранять за собой название «жречество», но ориентировано оно в своей деятельности на воплощение в жизнь не Промысла, а своекорыстия, чем само же и низводит слово «жречество» в отношении себя до однокоренного со словом «жрать».

Если нет первого, то начитавшись всякого, можно стать многознайкой-«теоретиком»; таких А.И.Солженицын высокомерно назвал «образованщиной», представителем которой являлся и он сам, поскольку первого за душой у него не было, как не было третьего и четвёртого.

Если же нет воли, то невольник в институтах (органах) власти может быть только техническим исполнителем чужой воли. http://wiki-kob.ru/%D0%96%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE

2. В русском яз. _ название социальной группы, функции кот. – ЖИЗНЕРЕЧЕНИЕ. Объяснение проблем и предложение путей и способов их решения (М. Величко). http://poznavatelnoe.tv/velichko_razgovor_10

3. ЖРЕЧЕСКОЕ СОСЛОВИЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ - Одним из наименее изученных сословий Древней Руси является жреческое. Для летописца-христианина жрец-волхв был представителем враждебного православной церкви мира и мировоззрения, с которым необходимо было вести непримиримую борьбу. Именно поэтому наши письменные памятники так скупы на описание священнослужителей дохристианской религии. В то же время у западных славян жреческое сословие изучено довольно детально. И это не случайное стечение обстоятельств. Христианизация западных славян проводилась насильственно и явилась результатом длительных и кровавых войн. Войска завоевателей сопровождали многочисленные миссионеры, которые не только разрушали славянские святилища и храмы, но и оставили после себя подробное и детальное описание религиозных культов. Полнее всего религиозная и политическая роль жреческого сословия описана у балтийских славян ХI–ХII вв. В особенности интересны свидетельства католических писателей XII в. Саксона Грамматика иской форме правления у лютичей и бодричей. «Жрецы имели значение особого, строго отделенного от народа сословия Они совершали в святилищах всенародные моления и те гадания, по которым узнавалась воля богов Они пользовались особым почетом и богатством, распоряжались и доходами поместий, принадлежавших храмам, и обильными приношениями поклонников. Земная власть, принадлежавшая Святовиту, находилась, разумеется, в руках жреца. Жрец был настоящим повелителем и властелином ранского племени Жрец почитается более чем князь». В 20 веке были открыты крупные храмовые комплексы в урочище Перынь под Новгородом, в Киеве, в Медоборах в бассейне реки Збруч. Исследователи комплекса в Медоборах Русанова и Тимощук сделали вывод о том, что «жизнь огромного культового центра на Збруче, состоявшего из трех святилищ, могильника и окржающих поселений, требовала специальных руководителей, которыми могли быть только жрецы. Без служителей культа невозможно было создать большие святилища со сложной планировкой и разнообразными культовыми сооружениями, выполнявшими различные функции. Профессиональные служители культа – особое сословие, отделенное от основной массы язычников». О наличии обособленного и влиятельного сословия жрецов в дохристианской Руси писал академик Б. А. Рыбаков. Исследуя структуру древнерусского жреческого сословия, Б. А. Рыбаков выделил следующие разряды «людей, причастных к языческому культу»: Мужчины – волхвы, хранильники, волшебники, потворники, облапрогонители, кощунники, жрецы, баяны, ведуны, кудесники, чародеи, кобники, чаровники. Женщины – волхвы, ведьмы, чародейки, чаровницы, обавницы, наузницы, потворы. Перечень жреческих «профессий», предложенный академиком Б. А. Рыбаковым, представляется слишком детализированным и аморфным. Очевидно, что древнерусские волхвы подразделялись на две категории: I – низшая. Это всевозможные гадатели на бытовые темы, кощунники, потворники, чаровники, волшебники-колдуны бытового уровня и т. д.; II – высшая. Это жрецы, то есть волхвы, имеющие право совершать жертвоприношения. Они совершали гадания, по которым определялась судьба народа, они же следили за правильностью совершения обрядов, ритуалов, произношения молитв, а также соблюдения иконографических, храмовых и мифологических традиций. К высшей категории принадлежала женщина-ангел смерти. Ее помощниц можно отнести к низшему разряду – потворниц, чаровниц, так как в их обязанности входило в течение всего подготовительного периода находится рядом с девушкой, пожелавшей добровольно умереть со своим господином. «Итак, ее поручили двум девушкам, чтобы они охраняли ее и были с нею, куда бы она ни пошла, настолько, что они иногда (даже) мыли ей ноги своими руками. А девушка каждый день пила и пела, веселясь и радуясь будущему». И в этом ей помогали обе помощницы, в обязанности которых входило потворствовать ей в ее последних желаниях. Важную информацию о происхождении и социальном статусе жреческого сословия содержит былина о Волхе Всеславиче. Имя главного героя былины Волх – Волхв указывает на его принадлежность к жреческому сословию. Былина, как уже отмечалось выше, «принадлежит к числу древнейших Она, как целое, сложилась задолго до образования Киевского государства По своему замыслу она чужда новой киевской эпохе». Рождение Волха, каким оно описывается в былине, возвращает нас к древнейшим сказаниям. Мать будущего героя зачинает от змея, на которого она неосторожно наступила, спускаясь с камня. Змей в этом эпизоде не представитель враждебной человеку силы, с которой борются многочисленные мифические и былинные герои, а родоначальник героя. Волх рождается с восходом солнца или луны, его рождение возвещается громом, сотрясением земли и волнением моря. Но успеха как охотник и как воин он достигает благодаря своей способности к оборотничеству и волхованию. Обернувшись соколом, Волх обезоруживает своего врага, с помощью магии помогает своей дружине преодолеть неприступные стены вражеской крепости и, захватив ее, устраивает в ней погром. Завоевателям достается богатая добыча, в том числе молодые женщины, которых он выдает замуж за своих дружинников. Но особое впечатление производит добыча в виде огромных табунов коней и стад коров, таких, что каждому дружиннику достается по сто тысяч голов. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что волхвы вели свою родословную от сказочного змея и женщины благородного происхождения. Мать давала им право на принадлежность к правящему сословию, змей – передавал мистические способности, которыми в полной мере владел и былинный Волх Всеславич. В былине показан образ жреца-воина, что сближает его со жрецами балтских славян. Почему жреца-воина, а не наоборот? Волх в походе одерживает победы не благодаря своим богатырским качествам, какими он несомненно обладал, а благодаря своим магическим способностям. То есть жреческое начало показано в былине как главное, основное качество героя. Если бы в былине был показан князь-жрец, то сказители обязательно рассказали бы о его богатырских подвигах, но этого в былине нет. Если былина о Волхе раскрывает происхождение и подвиги мужчины-жреца, то былина о Михаиле Потыке показывает нам могущество жрицы. Это одна из наиболее распространенных и популярных древнерусских былин, получивших противоречивую оценку у отечественных исследователей древнерусского эпоса. В этой былине нас интересует образ её главной героини, невесты и жены былинного героя Михаила Потыки, Авдотьи Михайловны. Имена героев не имеют отношения к сюжету, они явно христианские и значит более позднего происхождения, чем сам сюжет. На архаичность сюжета указывает одно обстоятельство, являющееся важнейшей частью всей былины, – похороны обоих героев, ставших незадолго до этого супругами. Это не обычные похороны по христианскому обряду двух умерших одновременно супругов. Иван Потыка добровольно, узнав о смерти своей жены, отправляется за своей супругой в мир иной. Он велит похоронить себя в одной с ней могиле. Обряд совместного захоронения супругов был обычным явлением среди восточных славян до принятия христианства, но у восточных славян жена добровольно следовала за своим мужем. В былине не жена, а муж добровольно следует за своей умершей супругой. Такое высокое социальное положение женщины мы находим только у сарматских племен. Среди них часто встречались женщины, выполняющие одновременно жреческие и княжеские функции. После похорон, уже в могиле, проявляются колдовские способности супруги Михаила Потыка. Более того, в самой былине она называется бессмертной, что также указывает на её связь со сверхъестественными силами. В подземелье умершая супруга превращается в змею, которая хочет убить русского богатыря. Но Михаил Потыка одерживает победу в схватке со змеей, и она вновь принимает облик возлюбленной супруги богатыря. Однако на этом приключения Михаила Потыки не прекращается. Последующие события лишь подтверждают колдовские способности его супруги. И еще одна очень важная особенность древнерусского сословия жрецов, о которой нам рассказывают былины, – это кровосмесительные связи. В былине «Илья Муромец и Соловей-разбойник» Соловей-разбойник предстает перед нами в разных обличьях: человеческом, зверином и птичьем. А это, как известно, одна из главных отличительных черт древнерусских волхвов. Сразив и связав врага, Илья Муромец приезжает к его дому. Здесь он знакомится с семьей Соловья, которая очень многочисленна, и в ней господствуют кровосмесительные отношения. На вопрос Ильи: «Что это у тя дети все на един лик?» – Соловей отвечает: «Я то сына-то выращу, за него дочь отдам, Дочь-то выращу, отдам за сына, Чтобы Соловьиный род не переводился». Женщины занимали равное положение с мужчинами. По крайней мере, брачные договора заключались на равных условиях. Жреческое сословие было четко структурировано по вертикале, и в него входили как мужчины, так и женщины. Причем женщины-жрицы занимали очень высокое положение и могли руководить сложными обрядами. Все это говорит о высоком социальном статусе жреческого сословия. Сведения о высоком политическом статусе древнерусских жрецов мы находим и в отечественных летописях. Это сюжет о пророчестве волхвов князю Олегу, «месть княгини Ольги», сражение дружин великого князя Святослава с византийцами под Доростолом, строительство великим князем Владимиром I святилищ в Киеве и в Новгороде. Обратимся к сюжету о пророчестве двух волхвов князю Олегу. В какой момент своей жизни прославленный воин мог заинтересоваться своей судьбой? Перед очередным походом. Теперь попробуем реконструировать сюжет, рассказанный нам через двести лет летописцем. Князь и дружина готовятся к походу, куда именно, для нашей темы не имеет значения. Приготовления происходят где-то возле княжеского двора, куда стекаются дружинники, торговцы привозят оружие, коней и пр. Когда все приготовления заканчиваются, наступает время выхода в экспедицию, тогда князь обязательно обращается к жрецам (в летописи они названы волхвами-кудесниками). С какой целью? А все с той же, о которой писал Гильфердинг, – узнать судьбу экспедиции. К какому рангу жрецов должен был обратиться Олег? Только к высшему. И вот жрецы вынесли свой вердикт: князь погибнет от своего коня, а это значит – весь поход обречен на неудачу. Как поступает Олег? Он оставляет своего коня, уже приготовленного к походу, на пастбище. Сам же отправляется в поход на другом коне и счастливо возвращается из него. Тогда Олег усомнился в пророчестве и поехал на свидание к своему коню. Князь жестоко наказан за свое неверие. Он погибает от укуса змеи. Вспомним, что волхвы ведут свою родословную от змея. Пропустим несколько десятилетий и рассмотрим летописную легенду о мести княгини Ольги. Этот сюжет также хорошо известен, и повторять его смысла нет. Обратим внимание, что мятежные древляне были наказаны в соответствии с древними, восходящими к скифским временам, традициями. Часть мятежников сожгли заживо, часть закопали в землю тоже заживо, часть принесли в жертву на могиле убитого ими князя Игоря. Чтобы организовать исполнение столь грандиозного похоронного обряда одной муд-рой Ольги было недостаточно. Да и откуда она могла знать о существовании подобного обряда? Она могла знать о нем, если сама принадлежала к сословию жрецов, причем высшего ранга, либо должна была выполнять указания жрецов, тех которые «повелевают царями». Во всем этом грандиозном мероприятии прослеживается опытная рука человека, хорошо знающего все детали похоронного обряда великого князя. Но была ли Ольга этой жрицей, этим «ангелом смерти» Ибн-Фадлана? Вряд ли. И вот почему. Уже через несколько лет во время поездки в Константинополь она примет христианство. Высшей жрице этого бы не простили. Поэтому мы должны предположить, что во время совершения похоронного обряда рядом с Ольгой находился опытный жрец и не один. В 971 г. русские дружины Святослава потерпели тяжелое поражение под Доростолом от войск императора Цимисхия. Пока русские дружинники-христиане успешно сражались с многочисленными врагами, у Святослава не было претензий по поводу их религиозной принадлежности. Но как только русские дружины потерпели поражение от византийцев под Доростолом, религиозный фактор сразу выступил на первый план. Вот что по этому поводу писал Татищев: «Тогда дьявол возмяте сердца вельмож нечестивых, начаша клеветати на христианы, сущия в воинстве, якобы сие падение вой приключилось от прогневания лжебогов их христианами. Он же (Святослав) толико разсвирипе, яко и единого брата своего Глеба не пощаде Они же (крещеные русы) с радостию на мучение идяху, а веры христовы отрещися и идолом поклонитися не хотяху Он же видя их непокорение, наипаче на презвитеры яряся, якобы тии (православные священники) чарованием неким людем отвращают и в вере их утверждают, посла в Киев, повеле храмы христиан разорити и сожещи. И сам вскоре поиде, хотя все христианы изгубити». Дружинников-христиан обвинили не в трусости, в дезертирстве, предательстве, т. е. военно-уголовных преступлениях, а в религиозной принадлежности. «Вельможи нечестивые начаша клеветати на христианы, сущия в воинстве, якобы сие падение вой приключилось от прогневания лжебогов их христианами». Кто такие эти «вельможи нечистивые»? Это жрецы, которые сопровождали русские дружины и следили за соблюдением религиозных обрядов. Они объявили, что причиной поражения является гнев русских богов (у летописца – лжебогов) на то, что среди русских дружинников есть христиане. Косвенное подтверждение этому обвинению мы находим у участника этих событий Льва Диакона. В начале сражения русские дружины начали теснить византийцев, «...но тут вновь вмешались высшие силы. Внезапно восставшая и разлившаяся по воздуху буря с дождем расстроила Россов: ибо поднявшаяся пыль вредила им глаза». Природная стихия, подвластная провидению, оказалась на стороне византийцев. «Нечестивые вельможи» растолковали это как божественный гнев на русских за то, что среди них есть христиане. Начались казни в виде жертвоприношений христиан. Это событие удивительным образом перекликается с плачем Ярославны в «Слове о полку Игоревом...»: Ярославна рано плачет В Путивле на забрале, приговаривая: О ветер, ветрило! Зачем, господин, веешь навстречу? Зачем мчишь хиновские стрелочки На своих легких крыльцах На воинов моего милого? И опять «старцы-жрецы», и опять они повелевают царем, «...как будто они их (руссов) начальники. Случается, что они приказывают принести жертву творцу их тем, чем они пожелают: женщинами, мужчинами, лошадьми. И если знахари приказывают, то не исполнить их наказание никак не возможно». Великий князь Святослав не пощадил даже своего родного брата Глеба. 980 г. дает нам еще одно подтверждение политического влияния жрецов. Как сообщает летописец, великий князь Владимир Святославович, только что пришедший к власти с помощью варяжских наемников, начинает свою государственную деятельность. И начинает ее со строительства в обеих столицах, в Киеве и Новгоро-де, новых святилищ! Неужели молодой князь, которому не исполнилось и шестнадцати лет, так обеспокоен состоянием религиозности в стране? В это трудно поверить, если не предположить, что он находится под влиянием волевого и жестокого жреца-понтифика, из тех, которые повелевают князьями. Но летописец приписывает все эти строительства святилищ инициативе Владимира I. Почему? Возможно, он не знал о «жрецах, которые повелевают князем». Возможно, знал, но специально умалчивал, таким образом, стирая их из исторической памяти. Для нас не важно, какими мотивами руководствовался летописец, так как это не имеет для нашей темы принципиального значения. Для нас важно понять, что во всех вышеописанных действиях четко просматривается воля и желание опытных людей, совмещающих религиозную и политическую деятельность. И не случай-но то, что именно волхвы после принятия христианства будут возглавлять антихристианское сопротивление христианизации Древней Руси. Источник:

Источник: http://xn----8sb7akeedene4h.xn--p1ai/istoriya/1612-zhrecheskoe-soslovie-drevney-rusi.html

© русь-портал.рф

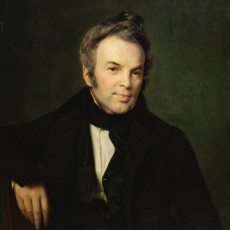

ЖУКОВСКИЙ - Поэт, переводчик и педагог — Василий Андреевич Жуковский стал одним из основоположников литературного направления романтизм и до сих пор считается наставником многих поколений литераторов.

педагог — Василий Андреевич Жуковский стал одним из основоположников литературного направления романтизм и до сих пор считается наставником многих поколений литераторов.

Незаконнорожденный сын помещика Афанасия Ивановича Бунина и турчанки Сальхи, он получил свою фамилию от бедного белорусского дворянина, который стал крестным отцом мальчика, а позже его усыновил. Однако это усыновление не давало право на дворянство, и, чтобы обеспечить мальчику соответствующий статус, а также дать образование в частном пансионе, его фиктивно зачислили в гусарский полк, где ребенок получил чин прапорщика и личное дворянство.

Незаконнорожденный сын помещика Афанасия Ивановича Бунина и турчанки Сальхи, он получил свою фамилию от бедного белорусского дворянина, который стал крестным отцом мальчика, а позже его усыновил. Однако это усыновление не давало право на дворянство, и, чтобы обеспечить мальчику соответствующий статус, а также дать образование в частном пансионе, его фиктивно зачислили в гусарский полк, где ребенок получил чин прапорщика и личное дворянство.

«Его стихов пленительная сладость пройдет веков завистливую даль…»

Уже в Московском университетском благородном пансионе 14-летний Жуковский стал председателем юношеского литературного общества «Собрание». В 1802 году Василий Андреевич знакомится с Карамзиным и увлекается сентиментализмом. В подражание историческим повестям старшего кумира поэт пишет повесть «Вадим Новгородский», еще раньше выходит его «Сельское кладбище» — вольный перевод элегии английского поэта Томаса Грея.

Произведения Жуковского публикуются в журнале «Вестник Европы», где поэт работал с 1805 года, а в 1808-м стал его редактором. В этом же году поэт впервые обращается к сюжету бюргеровской «Леноры». Именно появление вольного перевода этой немецкой баллады, озаглавленной «Людмила», считается моментом рождения русского романтизма. Позже к истории похищения девушки мертвым женихом Жуковский вернется дважды — в знаменитой «Светлане» и в более точном переводе баллады Готфрида Бюргера, опубликованном под авторским названием.

Еще одно каноническое произведение Жуковский написал в год взятия французами Москвы. Находясь в ополчении и ожидая битвы под Тарутиным, поэт создал «Певца во стане русских воинов...» — стихотворение, которое, по свидетельствам современников, все знали наизусть.

«Довольно сказать, что «Певец во стане русских» сделал эпоху в русской словесности и — в сердцах воинов!»

Иван Иванович Лажечников

В 1815 году в русской литературной жизни появляется общество «Арзамас», объединившее сторонников нового, карамзинского направления и созданное в противовес литературным ретроградам — членам общества «Беседа любителей русского слова».

Арзамасец Светлана

Среди арзамасцев были и политические деятели — Уваров, Блудов, будущие декабристы Орлов и Тургенев, и известные поэты — Батюшков, Вяземский, дядя и племянник Пушкины. Василий Андреевич Жуковский стал секретарем общества. А поскольку всем членам общества давались шуточные прозвища, взятые из баллад Жуковского, то самому автору была оказана честь называться Светланой.

«В одно утро несколько человек получили циркулярное приглашение Уварова пожаловать к нему на вечер 14 октября. <...> Хозяин занял место председателя и в краткой речи, хорошо по-русски написанной, осуществляя мысль Блудова, предложил заседающим составить из себя небольшое общество «Арзамасских безвестных литераторов». Изобретательный гений Жуковского по части юмористической вмиг пробудился: одним взглядом увидел он длинный ряд веселых вечеров, нескончаемую нить умных и пристойных проказ. От узаконений, новому обществу им предлагаемых, все помирали со смеху; единогласно избран он секретарем его».

Мемуарист Филипп Филиппович Вигель

Сам Жуковский часто уезжал в Дерпт (ныне — Тарту) и не всегда мог бывать на собраниях общества, но и оттуда высылал свои сочинения: так, его пародийное стихотворение «Овсяный кисель» единодушно было признано арзамасцами «райским кремом».

Воспитатель Его Величества

В 1817 году в жизни Жуковского происходит еще один важный поворот. Поэт становится учителем русского языка великой княгини Александры Федоровны, будущей императрицы.

К новой должности Жуковский отнесся с воодушевлением. Изначально он не отделял преподавание языка от занятий словесностью и писательского труда, а делать это в обществе прекрасной и образованной женщины казалось поэту еще более привлекательным.

«Работа же по должности будет в связи с моими прочими занятиями и вместо того, чтобы им препятствовать, может им способствовать. <...> Иметь в таком занятии (и в любимом занятии) товарищем образованную женщину должно быть наслаждением, а не неволею».

Василий Андреевич Жуковский

Нужно сказать, ученица не всегда была довольна своим преподавателем — человеком прекрасных душевных качеств, но чересчур «поэтичным», однако это мало смущало поэта. Он радовался небольшим успехам Марии Федоровны и продолжал творить. В это время были опубликованы его баллады «Вадим», «Лесной царь», «Рыцарь Тогенбург» и многие другие.

В 1825 году Василий Андреевич Жуковский назначен воспитателем будущего императора Александра II. Биографы поэта считают, что именно он сыграл наибольшую роль в формировании взглядов царя-освободителя. Имея весомое влияние при дворе, Жуковский пытался помочь опальным поэтам своего времени. Именно он помог выкупить из крепостных Тараса Шевченко, не раз просил за Пушкина и пытался смягчить участь декабристов.

После того как наследник престола достиг совершеннолетия, поэт вышел в отставку и в том же году обвенчался с 19-летней Елизаветой Евграфовной Рейтерн. Последние 12 лет жизни Жуковский провел в Германии в кругу жены и детей.

Умер Василий Андреевич Жуковский 24 апреля 1852 года в Баден-Бадене. Его тело было перевезено в Россию и погребено в Петербурге в некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры.

«Если бы я должен был написать панегирик Жуковскому, то я не умолчал бы здесь преимущественно о делах его милосердия, которыми часто отличаются люди достаточные, уделяя бедному излишнее от себя; нет, дела милосердия Жуковского были не делами только рук его, но преимущественно делами его души. Хорошо помогать ближнему, не жалея средств, которые мы имеем в руках! Но много ли найдется таких людей, которые бы за другого протягивали сами руку, преклоняли бы свою голову, может быть не привыкшую к поклонам, испытывали бы с охотою неприятное чувство отказа и всё это делали бескорыстно, из одного только желания добра ближнему? В.А. Жуковский все это делал и, умирая, жалел еще о том, что не успел устроить судьбу человека, ему вовсе

чужого». Протоиерей Иван Иванович Базаров http://www.culture.ru/materials/lecture/more

ЖУЛЕБИНО — впервые упоминается в 1645 году. Своё название получил от представителя боярского рода Андрея Тимофеевича Остеева, который имел прозвище Жулеба – «хитрец». Правда, насколько хитры современные местные жители, мы утверждать не возьмемся. Сейчас район объединён с Выхино и называется Выхино-Жулебино. https://vk.com/russculture

ЖУРАВЛЁВ Фирс Сергеевич Журавлёв (1836-1901). Боярышня, 1896.

ЖУРЛИВЫЙ — ворчливый.

ЖЯЛВЕЙ, ЖЕЛВЬ, ЖОЛЬ — нарыв, опухоль на теле.

Дата добавления: 2021-05-18; просмотров: 98; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!