Комплектность конструкторских документов

При определении комплектности конструкторских документов на изделия следует различать:

· основной конструкторский документ;

· основной комплект конструкторских документов;

· полный комплект конструкторских документов.

Стадии проектирования

В соответствии с ГОСТ 2.103-68 устанавливаются следующие стадии проектирования:

Техническое предложение – совокупность конструкторских документов, которые должны содержать технические и технико-экономические обоснования целесообразности разработки документации изделия на основании анализа технического задания заказчика и различных вариантов возможных решений изделий, сравнительной оценки решений с учетом конструктивных и эксплуатационных особенностей разрабатываемого и существующих изделий и патентные исследования.

Техническое предложение после согласования и утверждения в установленном порядке является основанием для разработки эскизного (технического) проекта. Объем работ – по ГОСТ 2.118-73. Документам, разработанным на этой стадии проектирования, присваивается литера "П".

Эскизный проект – совокупность конструкторских документов, которые должны содержать принципиальные конструктивные решения, дающие общее представление об устройстве и принципе работы изделия, а также данные, определяющие назначение, основные параметры и габаритные размеры разрабатываемого изделия.

|

|

|

Эскизный проект после согласования и утверждения в установленном порядке служит основанием для разработки технического проекта или рабочей конструкторской документация. Объем работ – по ГОСТ 2.119-73. Документам, разработанным на этой стадии проектирования, присваивается литера "Э".

Технический проект – совокупность конструкторских документов, которые должны содержать окончательные технические решения, дающие полное представление об устройстве разрабатываемого изделия, и исходные данные для разработки рабочей документация.

Технический проект после согласования и утверждения в установлен ном порядке служит основанием для разработки рабочей конструкторской документации. Объем работ – по ГОСТ 2.120-73. Документам, разработанным на этой стадии проектирования, присваивается литера "Т".

УРОК 2,3

Время выполнения 4 часа

На этом уроке рассматривается:

1. Чертежные форматы;

2. Оформление чертежей;

3. Линии чертежа;

4. Практическая работа «Линии чертежа».

1. Чертежные форматы.

Чертежи и другие конструкторские документы промышленности и строительства выполняют на листах определенных размеров.

Для экономного расходования бумаги, удобства хранения чертежей и пользования ими стандарт устанавливает определенные форматылистов, которые обводят тонкой линией.

|

|

|

Формат – чертежный лист бумаги определенного размера, на котором выполняются чертежи и другие конструкторские документы.

При выполнении чертежей пользуются форматами, установленными ГОСТ 2.301-68.

Форматы листов определяются размерами внешней рамки (выполненной тонкой линией) оригиналов, подлинников, дубликатов, копий. Обозначения и размеры сторон основных форматов должны соответствовать значениям, указанным в таблице 3.

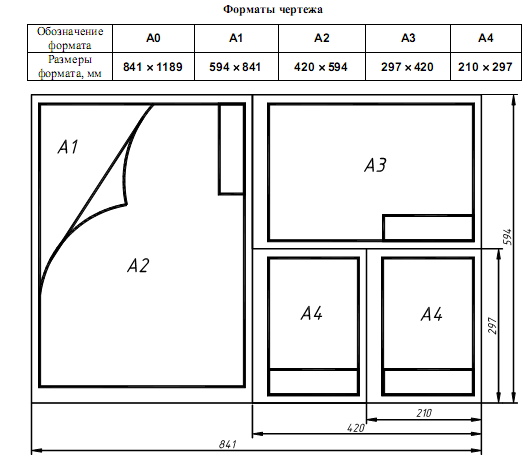

Таблица 3 – Обозначения и размеры основных форматов.

| Обозначение | А0 | А1 | А2 | А3 | А4 |

| Размеры сторон формата, мм | 841 х 1189 | 595 х 841 | 420 х 594 | 297 х 420 | 210 х 297 |

Основные форматы получаются путем последовательного деления на две равные части параллельно меньшей стороне формата площадью 1 кв. м с размерами сторон 1189 х 841 мм (рисунок 6).

Рисунок 2 - Схема деления форматов

Допускается применение дополнительных форматов, образуемых увеличением копотких сторон основных форматов на величину, кратную их размерам (рисунок 7).

Пpи необходимости допускается пpименять фоpмат А5 c pазмеpами стоpон 148 х 210 мм.

|

|

|

Рисунок 3 - Дополнительные форматы

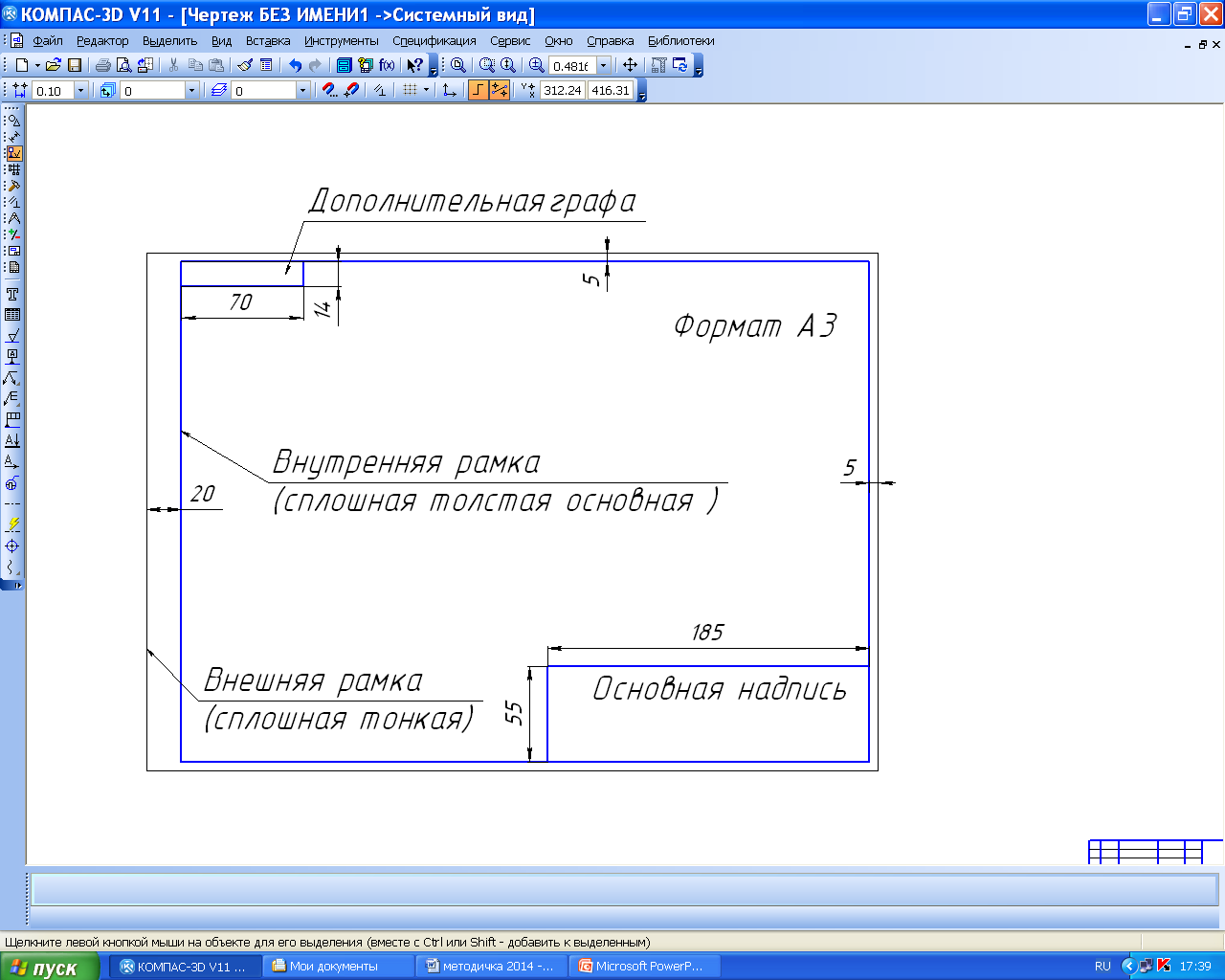

2. Оформление чертежа

Каждый чертеж должен иметь рамку, которая ограничивает его поле Линии рамки — сплошные толстые основные. Их проводят сверху, справа и снизу на расстоянии 5 мм от внешней рамки, выполняемой сплошной тонкой линией, по которой обрезают листы. С левой стороны — на расстоянии 20 мм от нее. Эту полоску оставляют для подшивки чертежей (рис.8).

Рисунок 4. Оформление форматов

Основная надпись. На чертежахосновную надпись располагают в правом нижнем углу. Форму, размеры и содержание ее устанавливает стандарт.

Производственные чертежи, выполняемые на листах формата А4, располагают только вертикально, а основную надпись на них — только вдоль короткой стороны. На чертежах других форматов основную надпись можно располагать и вдоль длинной, и вдоль короткой стороны.

Содержание, расположение и размеры граф основных надписей, дополнительных граф к ним, а также размеры рамок на чертежах и схемах должны соответствовать форме 1, а в текстовых документах – формам 2, 2а и 2б (ГОСТ 2.104-2006).

Основные надписи, дополнительные графы к ним и рамки выполняют сплошными основными и сплошными тонкими линиями по ГОСТ 2.303-68.

|

|

|

Основные надписи располагают в правом нижнем углу конструкторских документов.

На листах формата А4 по ГОСТ 2.301-68 основные надписи располагаются вдоль короткой стороны листа.

Для оформления чертежей и схем применяется основная надпись формы 1 (рисунок 5).

Рисунок 5 - Основная надпись (форма 1)

В графах основной надписи и дополнительных графах (номера граф на рисунках показаны в круглых скобках) указывают значения соответствующих реквизитов или атрибутов согласно ГОСТ 2.104-2006:

в графе 1 –Наименование чертежа. Текст выполняется шрифтом №7 или №5 при большом количестве текста;

в графе 2 –абравиатура учебного заведения, номер задания, номер варианта

(ВАМК 012500. 000). Размер шрифта №5;

в графе З – обозначение материала детали (графу заполняют только на чертежах деталей размером шрифта №5);

в графе 4 – литеру (у), присвоенную учебному чертежу (на документе в бумажной форме графу заполняют последовательно, начиная с крайней левой клетки).Размер шрифта №5;

в графе 5 – массу изделия по ГОСТ 2.109;

в графе б – масштаб (проставляется в соответствии с ГОСТ 2.302 и ГОСТ 2.109).

Размер шрифта №5;

в графе 7 – порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного листа, графу не заполняют);

в графе 8 – общее количество листов документа (указывают только на первом листе);

в графе 9 – шифр группы учащегося(АТ-112), размер шрифта №5;

в графе 10 – характер работы, выполняемой лицом, подписывающим чертеж, в соответствии с формами 1 и 2. ;

в графе 11 – фамилии лиц, подписавших документ;

в графе 12 – подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11.

Подписи лиц, разработавших данный документ и ответственных за нормоконтроль, являются обязательными.

в графе 13 – дату подписания документа;

в графах 14-18 – сведения об изменениях, которые заполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.503;

При использовании для последующих листов чертежей и схем основной надписи формы 1, граф 1,3-6 и 9 не заполняются.

Графы 10 -18 заполняются шрифтом №3,5.

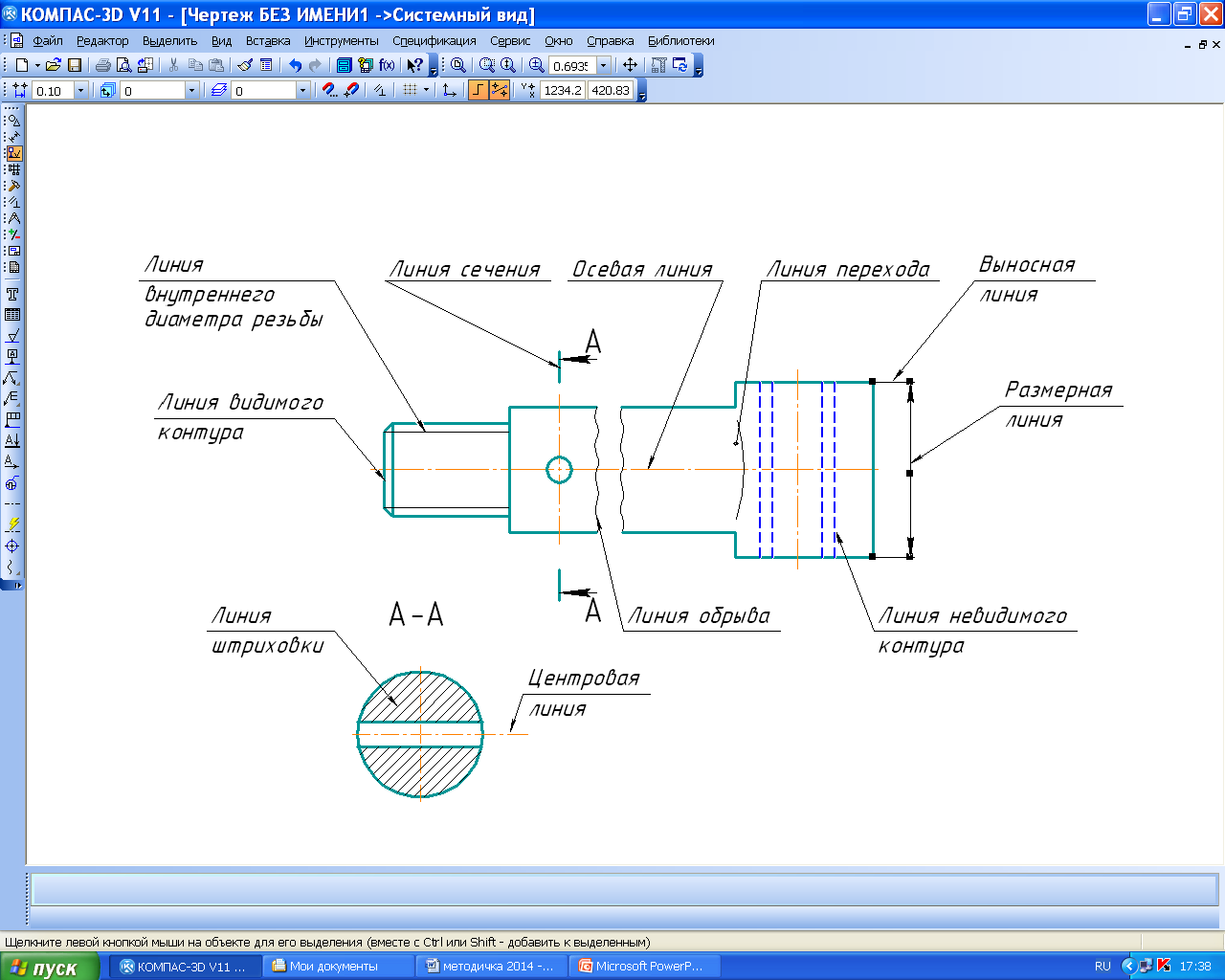

3. Линии чертежа.

Для изображения предметов на чертежах ГОСТ 2.303-68 устанавливает начертания и основные назначения линий (таблица 6).

Для того чтобы изображение было всем понятно, государственный стандарт устанавливает начертание линий и указывает их основное назначение для всех чертежей промышленности и строительства.

Сплошная толстая основная линия. Такую линию применяют для изображения видимых контуров предметов, рамки и граф основной надписи чертежа. Ее толщину (5) выбирают в пределах от 0,5 до 1,4 мм в зависимости от величины и сложности изображений, от формата чертежа.

1. Штриховая линия. Она применяется для изображения невидимых контуров предмета.

Штриховая линия состоит из отдельных штрихов (черточек) приблизительно одинаковой длины. Длину каждого штриха выбирают от 2 до 8 мм в зависимости от величины изображения. Расстояние между штрихами в линии должно быть от 1 до 2 мм, но приблизительно одинаковое на всем чертеже. Толщина штриховой линии берется от 5/з до 5/1.

3. Штрихпунктирная тонкая линия. Если изображение симметрично, то на нем проводят ось симметрии. Для этой цели используют штрихпунктирную тонкую линию. Эта линия делит изображение на две одинаковые части. Она состоит из длинных тонких штрихов (длина их выбирается от 5 до 30 мм) и точек между ними. Вместо точек допускается чертить коротенькие штрихи - протяжки длиной 1 —2 мм. Расстояние между длинными штрихами от 3 до 5 мм.

Штрихпунктирную тонкую линию используют и для указания осей вращения, центра дуг окружностей (центровые линии). При этом положение центра должно определяться пересечением штрихов.

Концы осевых и центровых линии должны выступать за контуры изображения предмета, но не более чем на 5 мм.

4. Сплошная тонкая линия.

Она используется для проведения выносных и размерных линий

5. Штрихпунктирная с двумя точками тонкая линия. При построении разверток используют штрихпунктирную с двумя точками тонкую линию для указания линии сгиба. Такими линиями показаны места, по которым надо согнуть материал для приведенного на рисунке изделия.

6. Сплошная волнистая линия. Ее используют в основном как линию обрыва в тех случаях, когда изображение дано

на чертеже не полностью.

Следует отметить, что толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех изображений на данном чертеже.

Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех изображений на данном чертеже, вычерчиваемых в одинаковом масштабе. Толщина линии S должна быть в пределах от 0,5 до 1,4 мм в зависимости от величины и сложности изображения, а также от формата чертежа.

Таблица 1.- Типы линий

На чеpтеже рукоятки (рисунок 6) показаны примеры применения некоторых линий. Обратите внимание, что штpиховые и штpихпунктиpные линии должны пересекаться только штрихами.

Рисунок 6- Типы линий на чертеже.

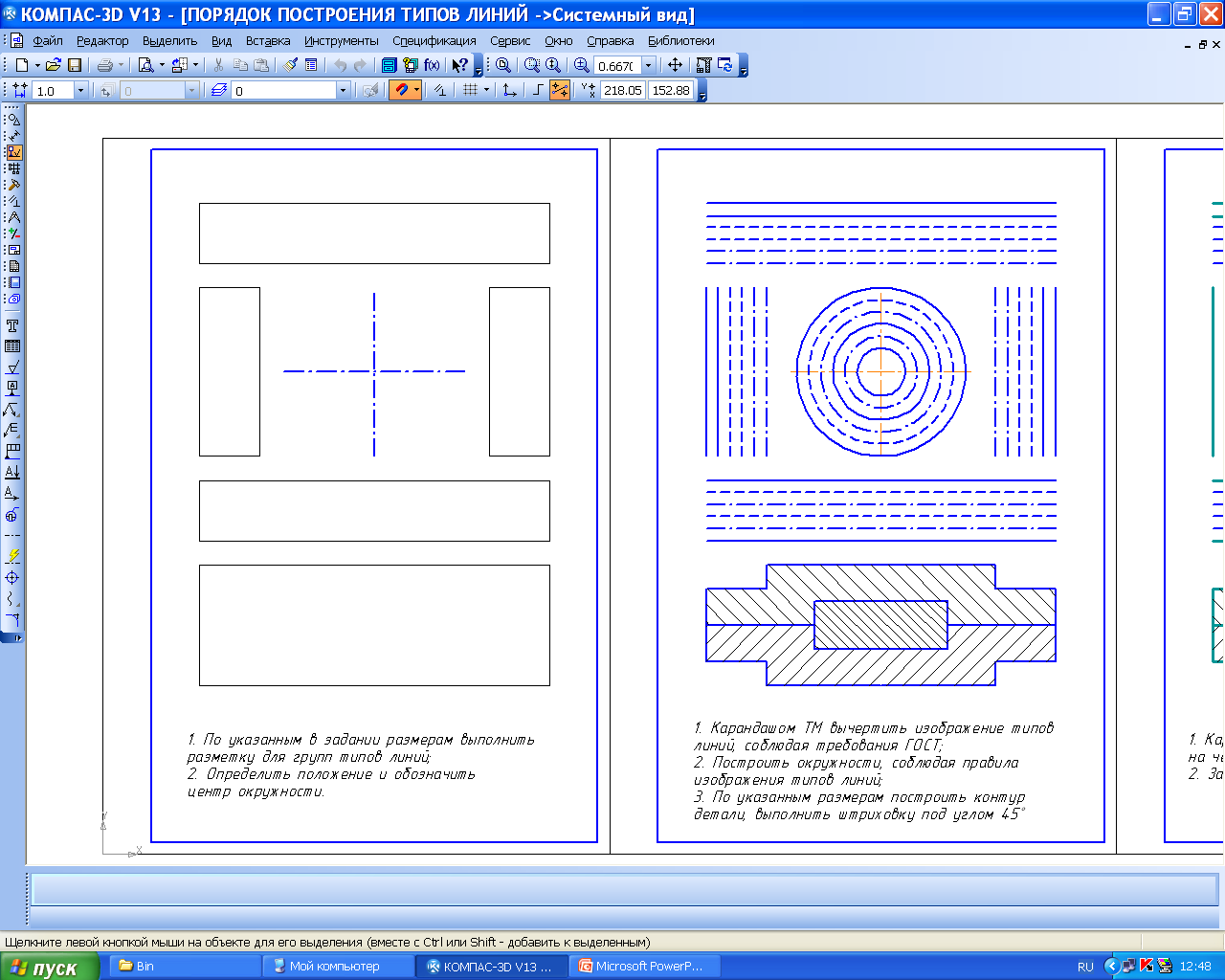

4. Практическая работа «Линии чертежа».

На формате А4 выполнить композицию типов линий по представленным размерам, применяя требования ГОСТа. Оформить основную надпись чертежа.

Варианты заданий указании в примечании А

УРОК 4-7

Время выполнения 8 часов

На этом уроке рассматривается:

1. Шрифты чертежные;

2. Соотношение элементов шрифтов;

3. Практическая работа: «Титульный лист».

1.Шрифты чертежные

Чертежи и прочие конструкторские документы содержат необходимые надписи: название изделий, размеры, данные о материале и т. д.

Все надписи на чертежах выполняют стандартным шрифтом согласно ГОСТ 2.304 - 81. Стандартом установлены 2 типа шрифтов: тип. А и тип Б, каждый из которых можно выполнить или без наклона, или с наклоном 75 градусов к основанию строки.

Размер шрифта h - величина, определенная высотой прописных букв в миллиметрах. Высота прописных букв h измеряется перпендикулярно к основанию строки. Устанавливаются следующие размеры шрифта:1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40. ГОСТ 2.304-81 устанавливает четыре типа шрифта:

1. Тип А без наклона (d=h/14);

2. Тип А с наклоном около 75о (d=h/14);

3. Тип Б без наклона (d=h/10);

4. Тип Б с наклоном около 75о (d=h/10).

Тип определяется параметрами шрифта: расстояниями между буквами, минимальный шаг строк, минимальное расстояние между словами и толщина линий шрифта. Шрифты выполняют при помощи вспомогательной сетки, образованной тонкими линиями, в которую вписывают буквы. Шаг линий сетки определяется в зависимости от толщины линий шрифта d. Начертание шрифтов типа А приведено на рисунке 7а, типа Б на рисунке 7б

Высота прописных букв измеряется перпендикулярно к основанию строки.

Высота строчных букв с определяется из отношения их высоты (без отростков k) к размеру шрифта h, например, с=7/10 h (рис. 11). Ширина буквы g – наибольшая ширина буквы, измеренная в соответствии с рис. 8.

Рис.8

Размеры букв и цифр шрифта Б с наклоном приведены в табл. 4, пример написания букв и цифр приведен на рис. 9…14.

Таблица 4

1. Соотношение элементов шрифтов.

d -Толщина линии шрифта.

Толщина, определяемая в зависимости от типа и высоты шрифта.

h -Вспомогательная сетка

Сетка, образованная вспомогательными линиями, в которые вписываются буквы.

Рисунок 9-Выполнение сетки для написания текста.

Шаг вспомогательных линий сетки определяется в зависимости от толщины линий шрифта d (рис. 5).

g- Ширина буквы

Наибольшая ширина буквы, измеренная в соответствии с рис. 3 и 4.

Ширина буквы определяется по отношению к размеру шрифта h, например, g = 6/10 h, или по отношению к толщине линии шрифта d, например, g = 6 d.

Все надписи на чертежах должны выполняться стандартным чертежным шрифтом

2. Практическая работа: «Титульный лист».

На формате горизонтальном А3 выполнить текстовую композицию, используя чертежные шрифты и правила соотношений элементов.

1. На заданном расстоянии отчеркнуть дополнительные строки для прописных и строчных букв, учитывая размер шрифта каждой строки текста;

2. Определить наклон текста, для каждой буквы выполнить ячейку определенной ширины;

3. Написать текст, обвести его учитывая толщину написания линии букв в зависимости от размера шрифта.

УРОК 8,9

Время выполнения 4 часа

На этом уроке рассматривается:

1. Геометрические построения;

2. Построение сопряжений;

3. Масштабы;

4. Нанесение размеров;

5. Практическая работа «Контур детали».

1 Геометрические построения

При выполнении чертежей приходится выполнять некоторые простейшие геометрические построения. Это необходимо не только при составлении чертежа, но и при выполнении разметки перед изготовлением детали, а также при подготовке инструмента для ее контроля в процессах обработки и эксплуатации. Следовательно, изучение инженерной графики необходимо начать со знакомства с приемами достаточно точных геометрических построений: взаимно перпендикулярные и параллельные прямые, деление отрезка на равные части, правильные многоугольники, сопряжения дуг и другие построения. Построение – графический способ решения геометрических задач на плоскости с помощью чертежных инструментов.

1.1 Деление отрезка

Деление отрезка АВ пополам(Рисунок 10.) Из концов отрезка А и В одним и тем же произвольным раствором циркуля описывают две дуги. Точки их пересечения C и D соединяют прямой. Точка О на пересечении прямых AB и CD - середина отрезка АВ.

Рисунок 10- Деление отрезка пополам.

1.3 Деление отрезка АВ на равные части

Для деления отрезка на n равных частей из точки А проводят под острым углом к прямой АВ вспомогательную прямую АС. На ней от точки А последовательно откладывают n равных по величине отрезков. Крайнюю точку D соединяют с точкой В. Через точки деления проводят прямые, параллельные BD, на отрезке АВ получают n равных частей (Рисунок 11).

Рисунок 11- Деление отрезка на равные части.

1.6 Построение прямой АВ, параллельной прямой MN на заданном расстоянии

Раствором циркуля, равным заданному расстоянию, из любых точек прямой MN проводят две дуги. Через верхние точки этих двух дуг проводят прямую (касательную) АВ, которая и будет параллельна прямой MN(Рисунок12).

Рисунок 12-Параллельные прямые на заданном расстоянии.

1.7 Деление угла ВАС пополам

Из вершины А проводят дугу DE произвольным радиусом. Из полученных точек D и E тем же радиусом описывают дуги ab и cd. Точку их пересечения F соединяют с точкой А. Биссектриса AF делит угол ВАС пополам(Рисунок13).

Рисунок 13-Делении угла пополам.

1.10 Деление окружности на равные части

Некоторые детали имеют элементы, равномерно расположенные по окружности, например детали. При выполнении чертежей подобных деталей необходимо уметь делить окружность на равные части.

1.10.1 Деление окружности на 4, 8 и 3 равные части

Деление окружности на 4, 8 и 3 равные части и построение правильных вписанных в нее многоугольников показано на рисунке14 а, б, в. Два взаимно перпендикулярных диаметра окружности (│,║) делят ее на четыре равные части(Рисунок 14а). Чтобы разделить окружность на восемь равных частей, применяют известный прием деления прямого угла с помощью циркуля на две равные части. Получают точки 2,4,6,8 (Рисунок 14б).

Для нахождения точек, делящих окружность радиуса R на три равные части, достаточно из любой точки окружности, например точки 4, провести дугу радиусом R (Рисунок 14в). Пересечения дуги с окружностью дают две искомые точки 2 и 3; третья точка деления будет находиться на пересечении оси окружности, проведенной их точки 1, с окружностью

Половина 2А стороны 2-3 треугольника является стороной правильного, вписанного в эту окружность треугольника.

Рисунок 14-Деление окружности на 4,8,3 части.

1.10.2 Деление окружности на 6, 9 и 12 равных частей

Деление окружности на 6, 9 и 12 равных частей и построение правильных вписанных в нее многоугольников показано на рисунке 15 а, б, в.

На рисунке 15а показано деление окружности на шесть равных частей. В этом случае выполняется то же построение, что на рисунке 14в, но дугу описывают не один, а два раза, из точек 1 и4 радиусом R, равным радиусу окружности.

Рисунок 15-Деление окружности на 6,9,12 частей

Отрезок АВ (рисунок15 б) является стороной правильного девятиугольника.

При делении окружности на 12 равных частей с помощью циркуля можно использовать тот же прием, что и при делении окружности на шесть равных частей 9в, но дуги радиусом R описывать четыре раза из точек 1,7,4 и 10

(рисунок 15 в).

1.10.3 Деление окружности на 5, 10 равных частей.

Деление окружности на 5 и 10 равных частей и построение правильных вписанных в нее многоугольников показано на рисунке 11 а, б. Радиус окружности (рисунок 16 а) делят пополам (2.1,с.6) и отмечают его середину – точку О1, из которой проводят дугу радиусом R1=O 15. В случае деления окружности на10 частей следует применить то же построение, что и при делении окружности на пять частей (рисунок 16а). Отрезок 5А равен по величине стороне правильного пятиугольника, вписанного в окружность, а отрезок ОА – сторона правильного десятиугольника (рисунок 16б).

Рисунок 16-Деление окружности на 5,10 частей.

2 Сопряжения

2.1 Основные определения и теоретические положения

Очерки на чертежах многих деталей, имеющих сложный контур, изображаются линиями, плавно переходящими одна в другую. Плавные переходы определяются конструктивными особенностями деталей, их технологией изготовления, функциональным назначением, эстетическими и прочими требованиями.

Сопряжение - плавный переход одной линии в другую. Общую точку, в которой осуществляется плавный переход, называют точкой сопряжения.

2.2 Сопряжение двух прямых дугой заданного радиуса (скругление углов)

Сопряжение двух прямых, расположенных под острым (рисунок 17 а) и тупым (рисунок 17б) углами, выполняют в следующем порядке. Находят центр Ос дуги сопряжения в пересечении вспомогательных прямых, которые поводят на расстоянии, равном радиусу сопряжения Rс, параллельно (2.6,с.7) сторонам угла.

Используя первое теоретическое положение находят точки сопряжения К1 и К2, для этого из точки Ос проводят перпендикуляры (к сторонам угла и сопрягающую дугу радиусом Rс между точками К1 и К2.

При скруглении прямого угла центр Ос дуги сопряжения проще находить с помощью циркуля (рисунок 17в). Приняв вершину прямого угла за центр, проводят вспомогательную дугу радиусом сопряжения Rс между сторонами угла, в результате находят точки сопряжения К1 и К2. Из этих точек проводят дуги радиуса R до взаимного пересечения в точке Ос, являющейся центром сопряжения. Из центра Ос проводят сопрягающую дугу между точками К1 и К2.

Рисунок 17-Сопряжения углов.

Рисунок 17-Сопряжения углов.

2.6 Сопряжение двух дуг окружностей третьей дугой заданного радиуса

Сопряжение двух дуг окружностей третьей дугой может быть внешним, внутренним и смешанным. При заданных радиусах R1 и R 2 сопрягаемых дуг и радиуса Rс дуги сопряжения находят центр Ос и точки сопряжения К1 и К2.

2.6.1 Внешнее сопряжение

Из центра О1проводят вспомогательную дугу окружности радиусом, равным сумме радиусов сопрягаемой дуги R1 и сопрягающей R. А из центра О2-радиусом, равным сумме радиусов сопрягаемой дугиR2 и сопрягающей R. Вспомогательные дуги пересекутся в точке О2, которая будет искомым центром сопрягающей дуги. Для нахождения точек сопряжения центры дуг соединяем прямыми линиями ОсО1и ОСО2. Эти две прямые пересекают сопрягаемые дуги в точках сопряжения К1 и К2 из центра Ос радиусом Rс проводят сопрягающую дугу соединяя точки К1К2.

Рисунок18-Внешнее сопряжение.

2.6.2 Внутреннее сопряжение

Из центра О1 проводят вспомогательную дугу окружности радиусом, равным разности радиусов сопрягающей дуги R и сопрягаемой R1. А из центра О2-радиусом, равным разности радиусов сопрягающей дугиR и сопрягаемой R2. Вспомогательные дуги пересекутся в точке Ос, которая будет искомым центром сопрягающей дуги. Для нахождения точек сопряжения центры дуг соединяем прямыми линиями ОСО1и ОСО2.эти две прямые пересекают сопрягаемые дуги в точках сопряжения К1 и К2 из центра Ос радиусом Rс проводят сопрягающую дугу соединяя точки К1К2.

Центр сопряжения Ос находят в пересечении вспомогательных дуг радиусов Rс-R1 и Rс-R2, проведенных из центров О1 и О2, а точки сопряжения К1 и К2 определяют в пересечениях заданных дуг окружностей с линиями центров ОсО1 и О сО2, т.е. используют втрое теоретическое положение (рисунок 13 б). Сопрягающую дугу радиусом Rс проводят из центра Ос.

Рисунок 19- Внутреннее сопряжение.

2.6.3 Смешанное сопряжение

В первом случае (рисунок 20а) внешнее сопряжение принимают для дуги окружности радиуса R2, а внутреннее сопряжение для дуги окружности радиуса R1. Центр дуги сопряжения Ос определяют в пресечении вспомогательных дуг радиусов Rс+R2 и Rс-R1, проведенных соответственно из центров заданных дуг окружностей О1 и О2. Точки сопряжения К1 и К2 определяют в пересечениях дуг заданных окружностей с линиями центров

О сО1 и О сО2, т.е. используя второе теоретическое положение Сопрягающую дугу проводят радиусом Rс из центра Ос между точками сопряжения К1 и К2.  Рисунок 20-Смешанные сопряжения.

Рисунок 20-Смешанные сопряжения.

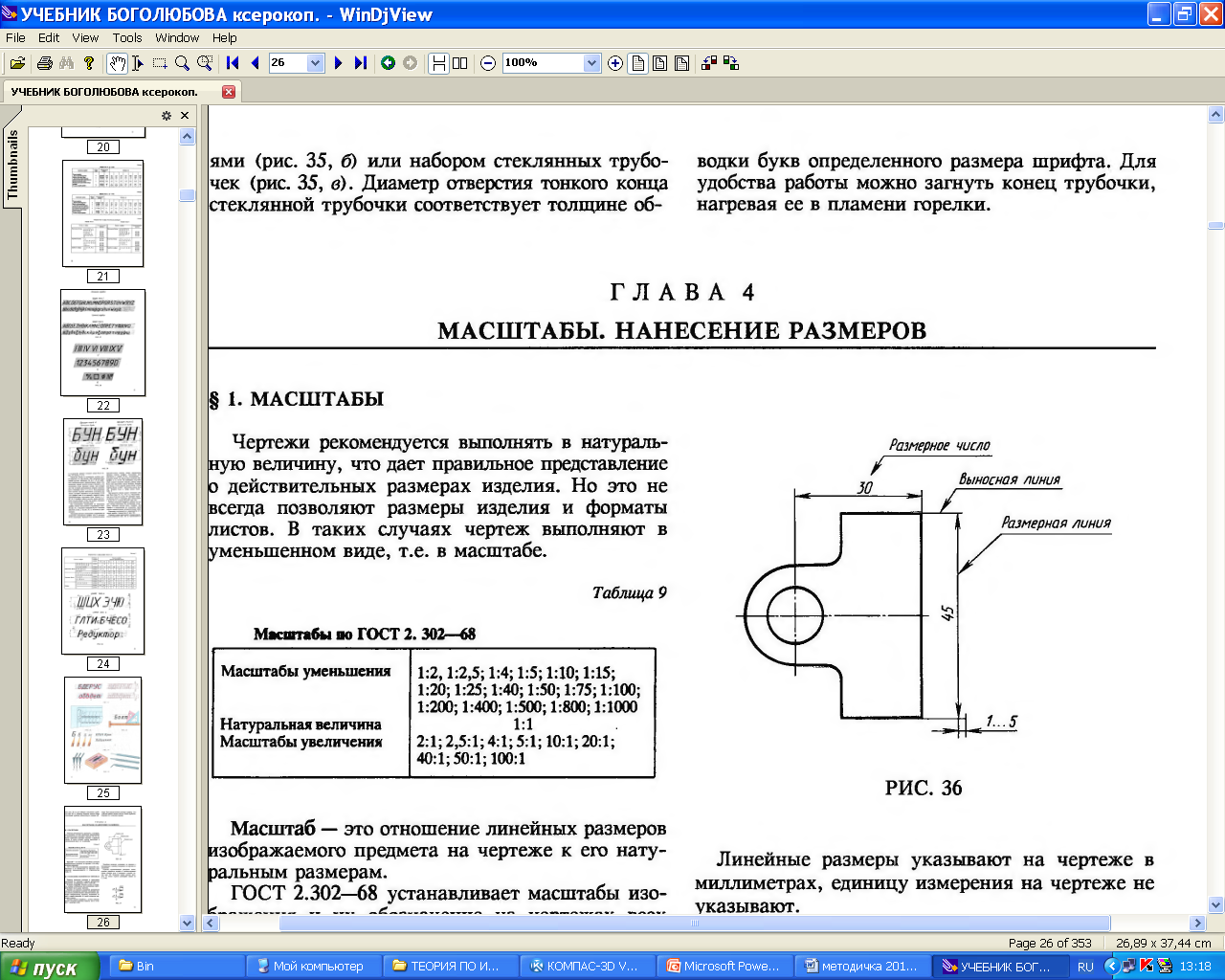

3. Масштабы

Масштаб - это отношение линейных размеров изображенного на чертеже предмета к его действительным размерам.

Чертежи, на которых изображения выполнены в истинную величину, дают плавильное представление о действительных размерах предмета. Однако при очень малых pазмеpах предмета или, наоборот, при слишком больших, его изображение приходится увеличивать или уменьшать.

Масштабы установлены ГОСТ 2.302-68 и должны выбираться из ряда, приведенного в таблице 5.

Таблица 5. Масштабы

| Масштабы уменьшения | 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:30; 1:40; 1:50; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000 |

| Натуральная величина | 1:1 |

| Масштабы увеличения | 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 15:1; 20:1; 30:1; 40:1; 50:1; 100:1; 200:1; 400:1; 500:1; 800:1; 1000:1 |

При проектировании генеральных планов крупных объектов допускается применять масштабы 1:2000; 1:5000; 1:10000; 1:20000; 1:25000; 1:50000.

Следует помнить, что при любом масштабе на чертеже указывают истинные размеры предмета, а не те, которые изображение имеет на чертеже.

3. Нанесение размеров

Для нанесения размеров используют выносные и размерные линии и размерные числа.

Рисунок21-Выносные, размерные линии.

Общее количество размеров на чертеже должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и контроля изделия.

Линейные размеры на чертежах указывают в миллиметрах, без обозначения единицы измерения.

Угловые размеры указывают в градусах, минутах и секундах с обозначением единицы измерения, например: 4°; 4°30´; 12°50´30´´; 0°30´40´´; 0°18´; 0°5´25´´; 0°0´30´´; 30°±1°; 30°±10´.

Размерные и выносные линии следует выполнять сплошными тонкими линиями. Размерные линии ограничены стрелками. Величина стрелок выбирается в зависимости от толщины S линии видимого контура предмета и должна быть приблизительно одинакова для всех размерных линий чертежа (рисунок 59).

Рисунок 22 - Изображение стрелок размерных линий

При нанесении размеров деталей, подобных изображению на рисунке 23, размерные линии следует проводить в радиусном направлении, а выносные - по дугам окружностей.

Рисунок 23 - Примеры простановки размеров

При нанесении размера угла размерную линию проводят в виде дуги с центром в его вершине, а выносные линии – радиально (рисунок 24).

Рисунок 24 - Угловой размер

При нанесении размеров нужно помнить, что на всех чертежах не зависимо от масштаба указываются действительные размеры изделия.

Размерные числа в пределах одного чертежа выполняют шрифтом одного размера. Размерные числа наносят над размерной линией возможно ближе к её середине.

При нанесении нескольких параллельных или концентричных размерных линий на небольшом расстоянии друг от друга размерные числа над ними рекомендуется располагать в шахматном порядке.

При нанесении размера диаметра внутри окружности размерные числа смещают относительно середины размерных линий.

Рисунок 25 - Простановка линейных размеров

Размерные числа линейных размеров при различных наклонах размерных линий располагают, как показано на рисунке 25. Если необходимо нанести размер в заштрихованной зоне, соответствующее размерное число наносят на полке линии-выноски.

Рисунок 26 - Простановка угловых размеров

Угловые размеры наносят так, как показано на рисунке 26. В зоне, расположенной выше горизонтальной осевой линии, размерные числа помещают над размерными линиями со стороны их выпуклости; в зоне, расположенной ниже горизонтальной осевой линии - со стороны вогнутости размерных линий. В заштрихованной зоне наносить размерные числа не рекомендуется. В этом случае размерные числа указывают на горизонтально нанесенных полках.

Рисунок 27 - Требования к простановке размеров

Стрелки, ограничивающие размерные линии должны упираться острием в соответствующие линии контура, или выносные, или осевые линии. Выносные линии должны выходить за концы размерных стрелок на 1...5 мм. Минимальное расстояние между параллельными размерными линиями должно быть 7 мм, а между размерной и линией контура - 10 мм и выбраны в зависимости от размеров изображения и насыщенности чертежа (рисунок 27).

Рисунок 28 - Пример простановки размеров

В случаях, показанных на рисунке 28, размерную и выносные линии проводят так, чтобы они вместе с измеряемым отрезком образовали параллелограмм.

Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий.

Не допускается использовать линии контура, осевые, центровые и выносные линии в качестве размерных.

Допускается проводить размерные линии непосредственно к линиям видимого контура, осевым, центровым и другим линиям.

Выносные линии проводят от линии видимого контура, за исключением случаев, когда при нанесении размеров на невидимом контуре отпадает необходимость в вычерчивании дополнительного изображения.

Рисунок 67 - Пример использования размерной линии с разрывом

При изображении изделия с разрывом размерную линию не прерывают (рисунок 29).

Рисунок 29 - Пример обозначение размера при изображении детали с разрывом

Если длина размерной линии недостаточна для размещения на ней стрелок, то размерную линию продолжают выносить за выносные линии (или соответственно за контурные, осевые, центровые и т. д.) и стрелки наносят, как показано на рисунке 30.

Рисунок 30 - Примеры расположения размерных линий

При недостатке места для стрелок на размерных линиях, расположенных цепочкой, стрелки допускается заменить засечками, наносимыми под углом 45° к размерным линиям или четко наносимыми точками.

При недостатке места для стрелки из-за близко расположенной контурной или выносной линии последние допускается прерывать.

Способ нанесения размерного числа при различных положениях размерных линий (стрелок) на чертеже определяется наибольшим удобством чтения (рисунок 31).

Рисунок 31 - Примеры нанесения размеров при различных положениях размерных линий

Размерные числа и предельные отклонения не допускается разделять или пересекать какими то ни было линиями чертежа.

Не допускается разрывать линию контура для нанесения размерного числа и наносить размерные числа в местах пересечения размерных, осевых или центровых линий.

В месте нанесения размерного числа осевые, центровые линии и линии штриховки прерывают (рисунок 32).

Рисунок 32 - Примеры нанесения размеров с разрывом осевых линий (а) и линии штриховки (б)

Размеры, относящиеся к одному и тому же конструктивному элементу (пазу, выступу, отверстию и т. п.), рекомендуется группировать в одном месте, располагая их на том изображении, на котором геометрическая форма данного элемента показана наиболее полно (рисунок 33).

Рисунок 33 - Примеры нанесения размеров

При нанесении размера радиуса перед размерным числом помещают прописную букву R. Если при нанесении размера радиуса дуги окружности необходимо указать размер, определяющий положение ее центра, то последний изображают в виде пересечения центровых или выносных линий.

Для обозначения цилиндрической поверхности следует руководствоваться следующим правилом: поверхность свыше 180о задается диаметром, менее 180о - радиусом, в случае, когда угол цилиндрической поверхности равен 180о, для её обозначения можно использовать как радиус, так и диаметр.

Рисунок 34 - Примеры нанесения размера с использование знака «квадрат»

Рисунок 35 - Примеры нанесения размеров одинаковых отверстий

Размеры нескольких одинаковых элементов изделия, как правило, наносят один раз с указанием количества этих элементов (рисунок 35).

При нанесении размеров элементов, равномерно расположенных по окружности изделия (например, отверстий), указывают диаметр окружности центров отверстий и вместо угловых размеров, определяющих взаимное расположение элементов, только их количество (рисунок 35 в).

При нанесении размеров, определяющих расстояние между равномерно расположенными одинаковыми элементами изделия (например, отверстия), рекомендуется вместо размерных цепей наносить размер между соседними элементами и размер между крайними элементами в виде произведения количества промежутков между элементами на размер промежутка (рисунок 36).

Рисунок 36 - Примеры нанесения размеров равномерно расположенными

одинаковыми элементами изделия

Размеры, определяющие расположение сопрягаемых поверхностей, проставляют, как правило, от конструктивных баз с учетом возможностей выполнения и контроля этих размеров.

При расположении элементов предмета (отверстий, пазов, зубьев и т. п.) на одной оси или на одной окружности размеры, определяющие их взаимное расположение, наносят следующим способами:

- от общей базы (поверхности, оси) (рисунок 37);

Рисунок 37 - Примеры нанесения размеров от базы

- заданием размеров нескольких групп элементов от нескольких общих баз (рисунок 38);

Рисунок 38 - Примеры нанесения размеров от нескольких баз

- заданием размеров между смежными элементами (цепочкой) (рисунок 39).

Рисунок 39 - Примеры нанесения размеров цепочкой

Размеры на чертежах не допускается наносить в виде замкнутой цепи, за исключением случаев, когда один из размеров указан как справочный.

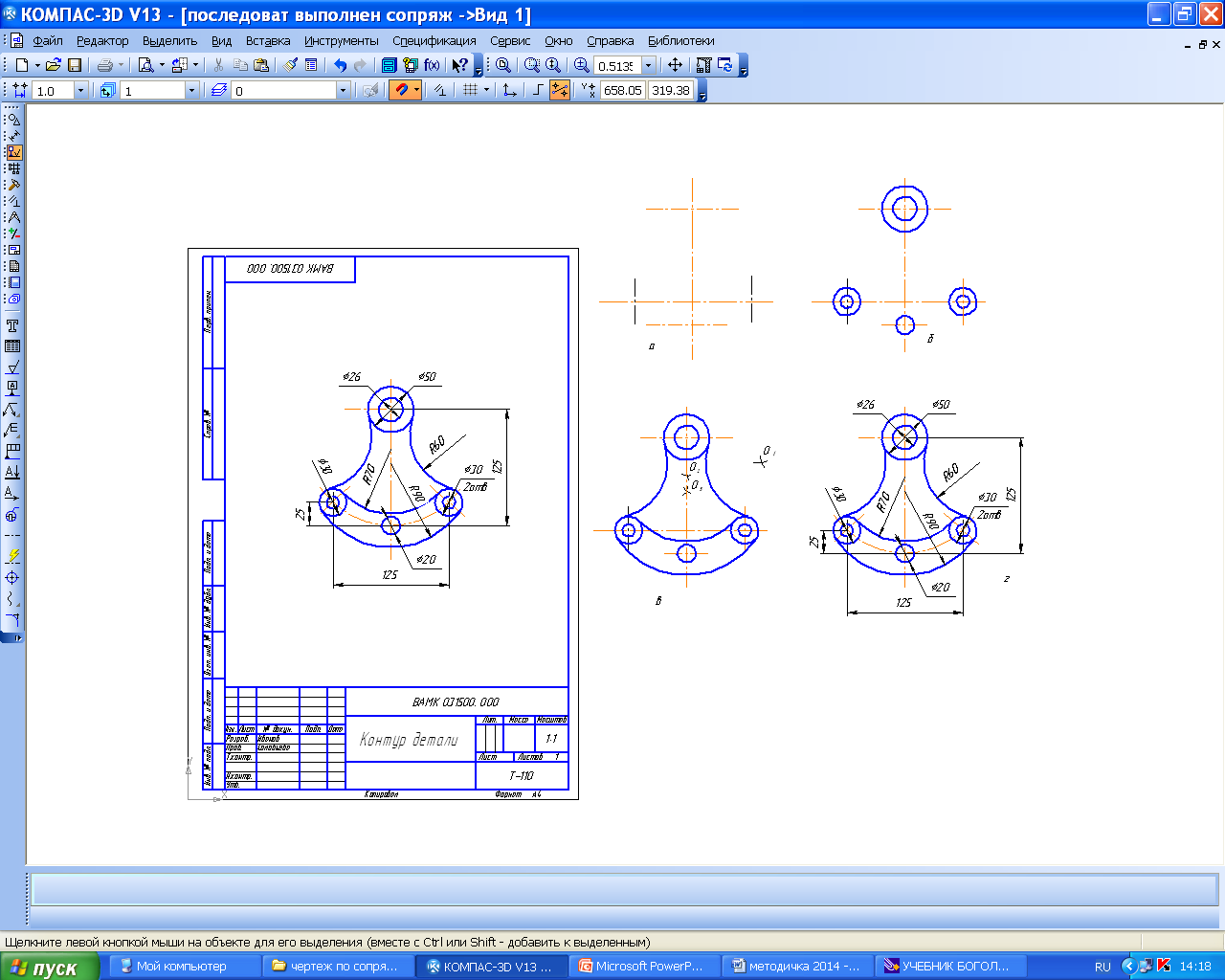

4. Практическая работа «Контур детали»

Задание для вычерчивания контура технической детали основано на применении правил построения видов сопряжений, составляющих контур. Построение чертежа детали следует начинать с анализа геометрических элементов детали, выявления геометрических построений, чтения видов сопряжений, составляющих контур детали, определения его габаритных размеров, которые предопределяют выбор масштаба изображения и его компоновку на выбранном формате листа.

Выполнение чертежа детали рекомендуется проводить в такой последовательности:

а) провести ось симметрии (посередине листа формата) и все центровые линии (рисунок 40а);

б) из центров, которые расположены на пересечении центровых линий;

построить все окружности и дуги по заданным размерам. Параллельно оси симметрии провести прямые линии на заданном расстоянии (при необходимости) (рис.40б);

в) найти центры дугО1, О2, О3 и точки сопряжения (рисунок 40в);

г ) из центров сопряжений построить дуги заданного радиуса, соединяя точки сопряжений (рисунок 40в)

д) нанести выносные и размерные линии и проставить размерные числа (руководствуясь требованиями ГОСТ 2.307-68) (рисунок40г). Вспомогательные построения рекомендуется оставить на чертеже для проверки преподавателем. После проверки чертеж обводят карандашом. Последовательность обводки чертежа:

- осевые и центровые линии;

- окружности и дуги, в том числе и дуги сопряжений (начинать следует

с дуг и окружностей больших размеров);

- горизонтальные, вертикальные и наклонные осевые линии;

- сплошные тонкие линии;

- стрелки, размерные числа, подписи и пр.

е) заполнить основную надпись.

Варианты заданий в примечании А.

Рисунок 40

УРОК 10,11

Время выполнения 4 часа

На этом уроке рассматривается:

1. Методы проецирования;

2. Проецирование точки; отрезка, плоскости;

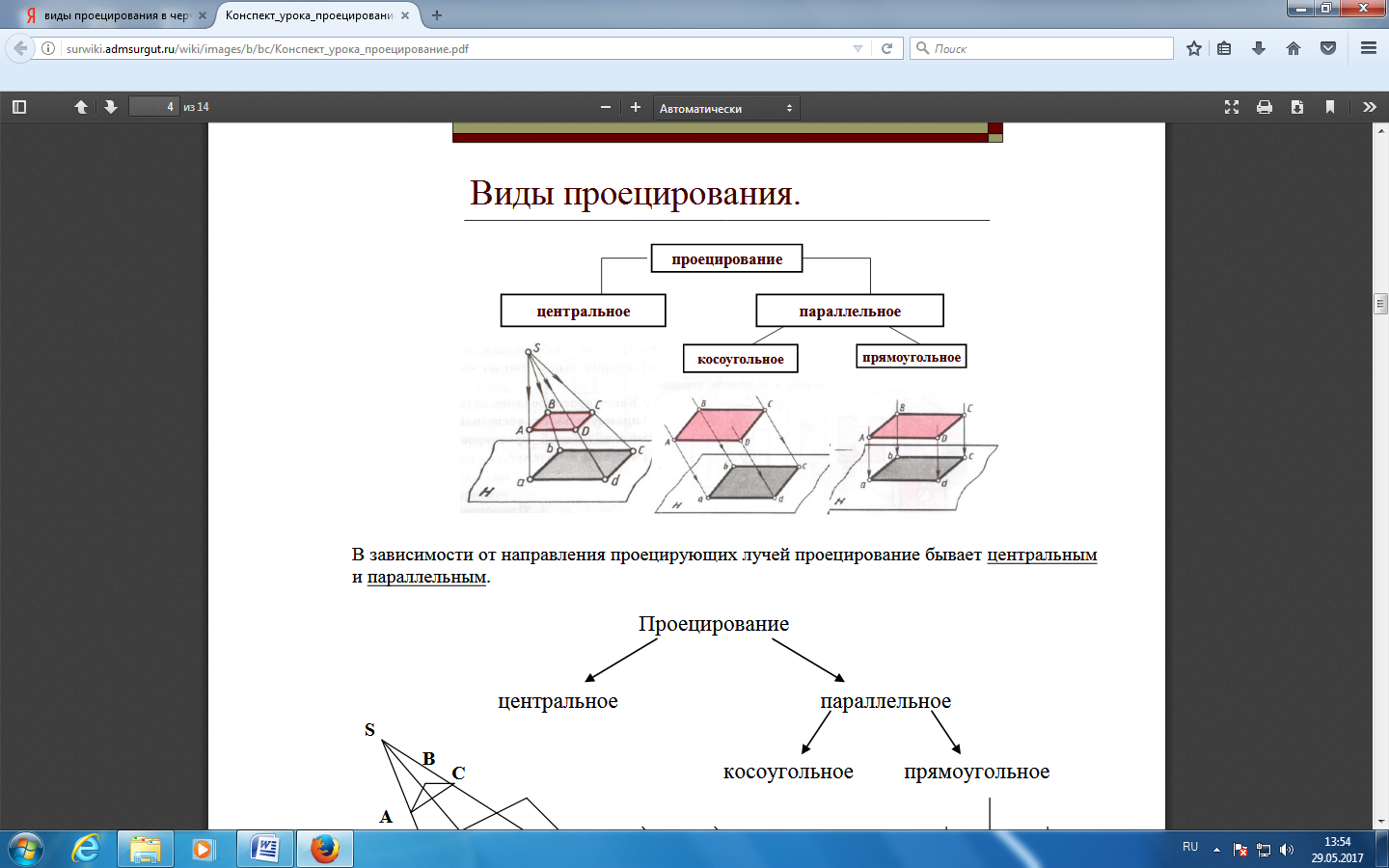

1. Методы проецирования.

Изображения на плоскости получают методом проецирования. Принцип проецирования представлен на рисунке 40. Объект проецирования — точка А. Через точку А проходит проецирующий луч i с направлением к картинной плоскости, называемой плоскостью проекций. Точка пересечения проецирующего луча с плоскостью проекций называется проекцией точки. Обозначение проекции точки должно содержать индекс плоскости проекций. Например, при проецировании на плоскость Пn проекция точки будет обозначена — Аn.

Рисунок 40. Принцип проецирования

Виды проецирования

Различают центральное и параллельное проецирование.

В первом случае источник лучей находится в обозримом пространстве — точка S собственная, во втором — источник лучей расположен в бесконечности. Схемы центрального и параллельного проецирования приведены соответственно на рисунках41и4 2. Модель центрального проецирования — пирамида (рисунок 41) или конус; модель параллельного проецирования — призма (рисунок 42) или цилиндр.

Рисунок 41. Схема центрального проецирования

Проецированием на одну плоскость проекций получается изображение, которое однозначно не определяет форму и размеры предмета. На рисунке 1 проекция точки А — Аn не определяет положение самой точки в пространстве, поскольку по одной проекции невозможно определить расстояние, на котором точка находится от плоскости П. Наличие только одной проекции создает неопределенность изображения. В таких случаях, когда невозможно воспроизвести пространственный образ (оригинал) предмета, говорят о необратимости чертежа.

Рисунок 42. Схема параллельного проецирования

Рисунок 43. Модель центрального проецирования (пирамида)

Рисунок 44. Модель параллельного проецирования (призма)

Для исключения неопределенности объекты проецируют на две, три и более плоскостей проекций. Ортогональное проецирование на две плоскости предложил французский геометр Гаспар Монж (ХVIII век). Метод Монжа представлен на рисунке 6,а,б,в (а — наглядное изображение точки в двугранном угле, б — комплексный чертеж точки, в — восстановление объекта, точки А, в пространстве по ее проекциям).

Рисунок 45. Проецирование точки:

а — образование проекций пространственной точки А;

б — чертеж точки А;

в — восстановление пространственного образа точки А по проекциям А1 и А2

Инвариантные свойства параллельных проекций:

- проекция точки есть точка;

- проекция прямой в общем случае прямая;

- проекции взаимно параллельных прямых в общем случае — параллельные прямые;

- проекции пересекающихся прямых — пересекающиеся прямые, при этом точки пересечения проекций прямых лежат на одном перпендикуляре к оси проекций;

- если плоская фигура занимает положение, параллельное плоскости проекций, то она проецируется на эту плоскость в конгруэнтную фигуру.

Различают косоугольные и прямоугольные параллельные проекции. Если проецирующие лучи направлены к плоскости проекций под углом, отличным от прямого, то проекции называют косоугольными. Если проецирующие лучи перпендикулярны к плоскости проекций, то полученные проекции называют прямоугольными. Для прямоугольных проекций используют термин ортогональные от греческого ortos — прямой.

При ортогональном проецировании в пространство вводят две или три взаимно перпендикулярные плоскости, которым присваивают следующие названия и обозначения:

- горизонтальная плоскость проекций — П1

- фронтальная плоскость проекций — П2

- профильная плоскость проекций — П3

Плоскости проекций бесконечны и, пересекаясь, делят пространство на восемь частей — октантов, как показано на рисунке 46.

Рисунок 46. Три взаимно перпендикулярные плоскости проекций П1, П2 и П3 делят пространство на восемь частей (октантов)

В практике построения изображений чаще всего используют первый октант, который далее будем называть трехгранным углом. Наглядное изображение трехгранного угла приведено на рисунке 47.

Рисунок 47. Трехгранный угол, первый октант

При пересечении плоскостей проекций образуются прямые линии - оси проекций:

ось X (икс) — ось абсцисс

ось Y (игрек) — ось ординат

Ось Z (зет) — ось аппликат

Если оси проградуировать, то получится координатная система, в которой легко построить объект по заданным координатам. Система прямоугольных координат была предложена Декартом (ХVIIIв.). Ортогональным проекциям присущи все свойства параллельных проекций. На рисунке 9 показано преобразование трехгранного угла и образование комплексного чертежа точки А.

Рисунок 48. Преобразование трехгранного угла и образование чертежа точки в трех проекциях

а — наглядное изображение, б — развертка трехгранного угла, в — чертеж точки

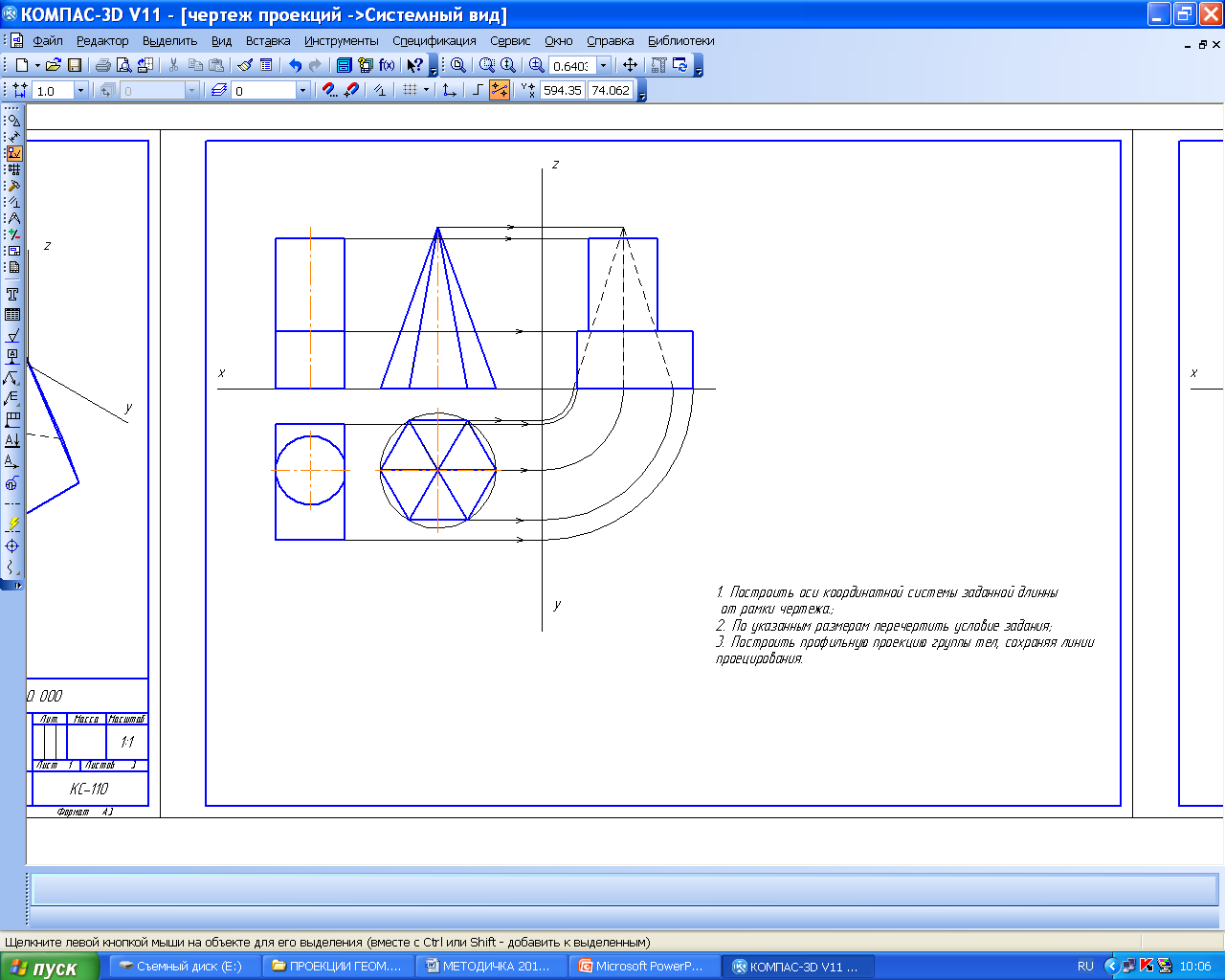

На рисунке 49 приведен комплексный чертеж прямого кругового конуса, отмечена точка S — вершина конуса. Оси проекций X, Y, Z не показаны, что часто используется в практике построения чертежей.

Рисунок 49. Пример чертежа конуса и принадлежащей точки S. Чертеж выполнен без указания осей проекций

УРОК 12-16

Время выполнения 10 часов

На этом уроке рассматривается:

1. Проецирование геометрических тел;

2. Аксонометрические проекции тел;

3.Практическая работа «Проекции геометрических тел».

1. Проецирование геометрических тел;

Многогранники

Многогранник- геометрическое тело, ограниченное со всех сторон плоскими многоугольниками - гранями. Стороны граней называются ребрами, а концы ребер - вершинами. По числу граней различают 4-гранники, 5-гранники и т.д. Многогранник называется выпуклым, если он весь расположен по одну сторону от плоскости каждой его грани. Многогранник называется правильным, если его грани правильные многоугольники (т.е. такие, у которых все стороны и углы равны) и все многогранные углы при вершинах равны.

Эти многоугольники называются гранями, их стороны ребрами, а их вершины - вершинами многогранника.

Виды Многогранников

1. Пирамида - это многогранник, одна грань которого многоугольник, а остальные грани - треугольники с общей вершиной. Пирамида называется правильной, если в основании лежит правильный многоугольник и высота пирамиды проходит через центр многоугольника. Пирамида называется усеченной, если вершина её отсекается плоскостью .

Рисунок 50. Пирамида

2. Призма - многогранник, две грани которого (основания призмы) представляют собой равные многоугольники с взаимно параллельными сторонами, а все другие грани параллелограммы. Призма называется прямой, если её ребра перпендикулярны плоскости основания. Если основанием призмы является прямоугольник, призму называют параллелепипедом (рис. 51).

Рисунок 51. Призма

Цилиндр, конус, шар

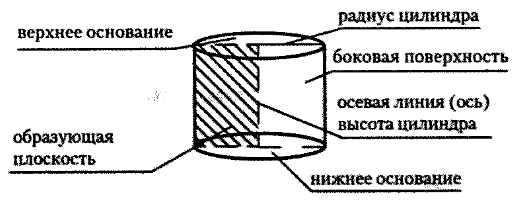

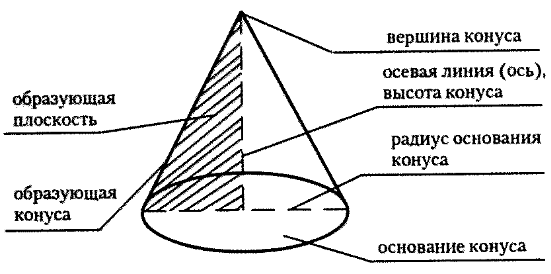

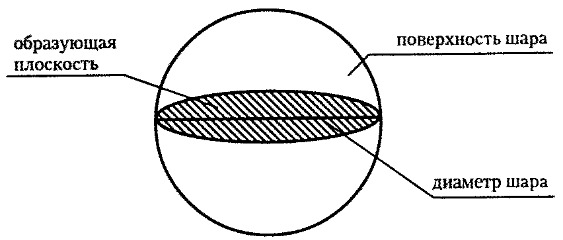

Цилиндр, конус и шар относятся к объемным (трехмерным) геометрическим фигурам вращения.

Объемные фигуры вращения (еще говорят — «тела», подразумевая объемность фигуры), как правило, образованы вращением плоской фигуры вокруг какой-то линии (прямой).

Так, цилиндр — это фигура, полученная от вращения прямоугольника вокруг одной из его сторон как оси; конус — вращением прямоугольного треугольника вокруг его катета как оси, шар — вращением полукруга вокруг его диаметра как оси.

Объемные фигуры бывают прямые (прямой цилиндр, прямой конус) и наклонные (наклонный цилиндр, наклонный конус), что зависит от вида той плоской геометрической фигуры, которая их образует.

В курсе математики для б класса рассматриваются только прямые цилиндры и конусы

Рисунок 52- Цилиндр

.Определение. Цилиндр — это тело (объемная геометрическая фигура), полученное вращением прямоугольника вокруг одной из его сторон как оси.

Рисунок 53- Конус

Определение. Конус (прямой) — это тело (объемная геометрическая фигура), полученное вращением прямоугольного треугольника вокруг его катета как оси.

Рисунок 54- Шар

Определение. Шар — это тело (объемная геометрическая фигура), полученное вращением полукруга вокруг его диаметра как оси.

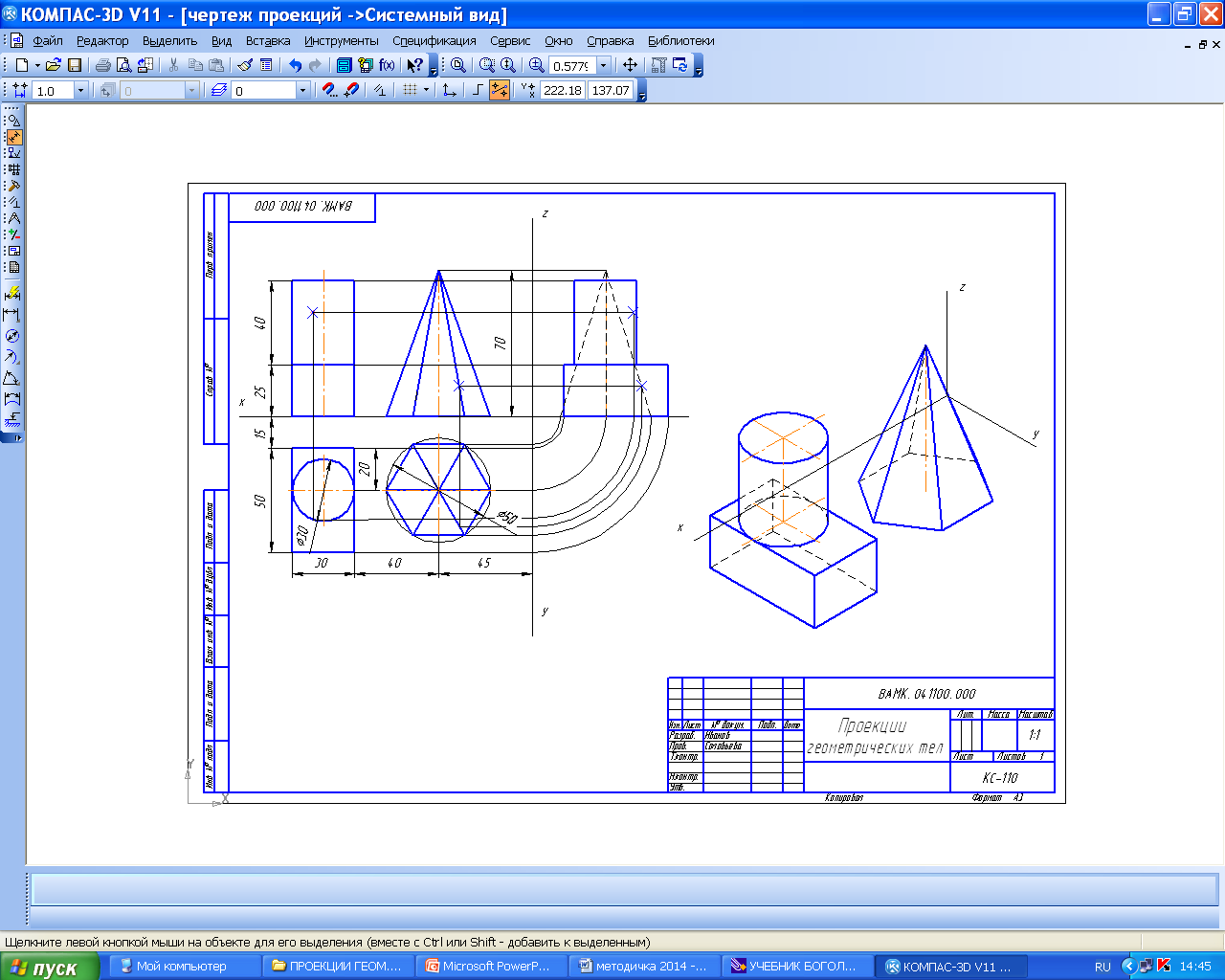

2. Аксонометрические проекции тел

Переход от ортогональных проекций предмета к аксонометрическому изображению рекомендуется осуществлять в такой последовательности:

Рисунок 55-. Построение аксонометрического изображения

1. На ортогональном чертеже размечают оси прямоугольной системы координат, к которой и относят данный предмет. Оси ориентируют так, чтобы они допускали удобное измерение координат точек предмета. Например, при построении аксонометрии тела вращения одну из координатных осей целесообразно совместить с осью тела.

2. Строят аксонометрические оси с таким расчетом, чтобы обеспечить наилучшую наглядность изображения и видимость тех или иных точек предмета.

3. По одной из ортогональных проекций предмета чертят вторичную проекцию.

4. Создают аксонометрическое изображение, для наглядности делают вырез четверти.

ГОСТ 2.317-69 определяет условности и способы нанесения размеров при построении аксонометрического изображения, основное внимание следует обратить на следующее:

· Линии штриховки сечения в аксонометрических проекциях наносят параллельно одной из диагоналей проекций квадратов, лежащих в соответствующих координатных плоскостях, стороны которых параллельны аксонометрическим осям.

· При нанесении размеров выносные линии проводят параллельно аксонометрическим осям, размерные линии – параллельно измеряемому отрезку.

Рисунок 56-. Штриховка в аксонометрии

· В аксонометрических проекциях спицы маховиков и шкивов, ребра жесткости и подобные элементы штрихуют.

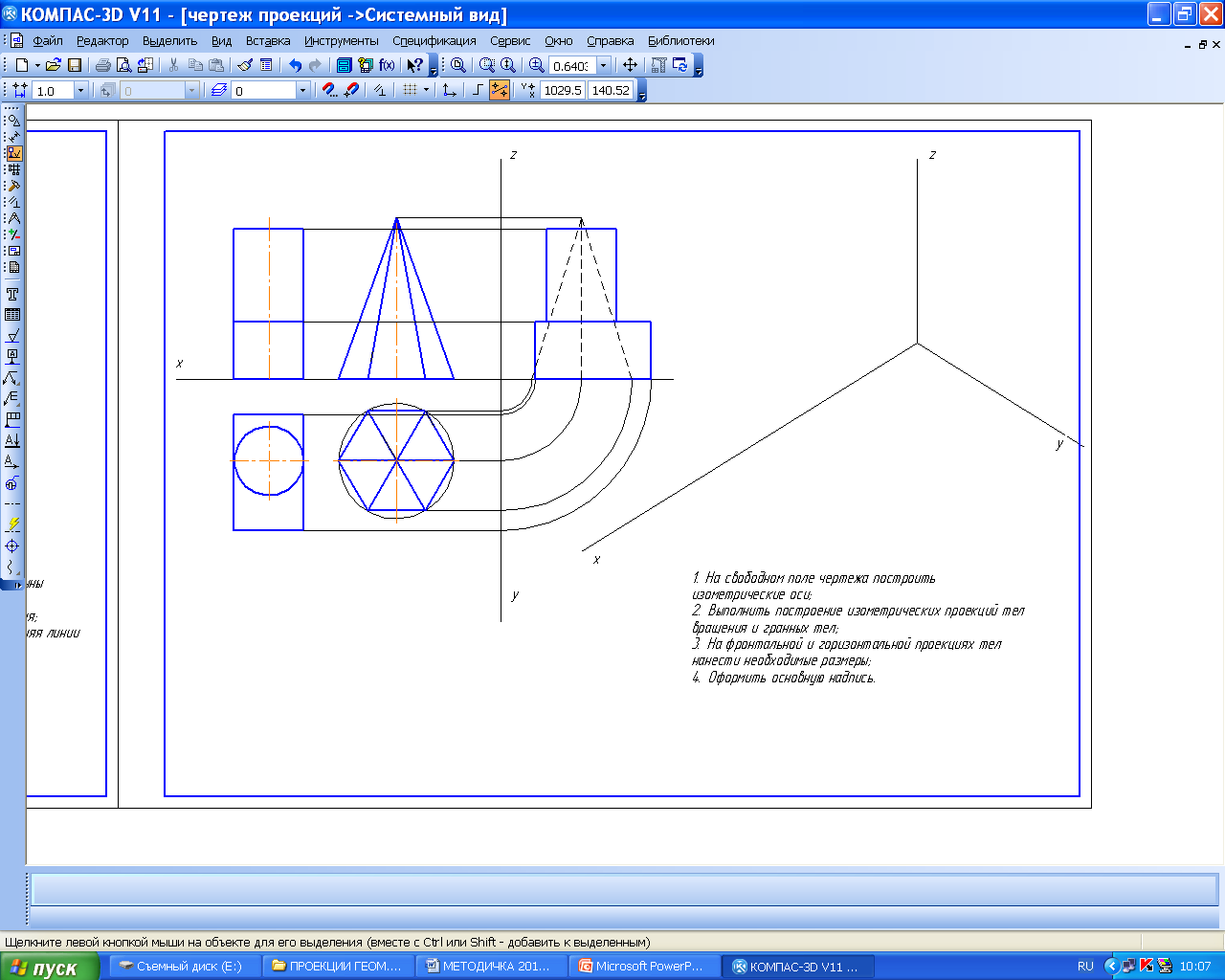

Практическая работа «Проекции геометрических тел»

Варианты заданий представлены в приложении А

УРОК 17-20

Время выполнения 8 часов

На этом уроке рассматривается:

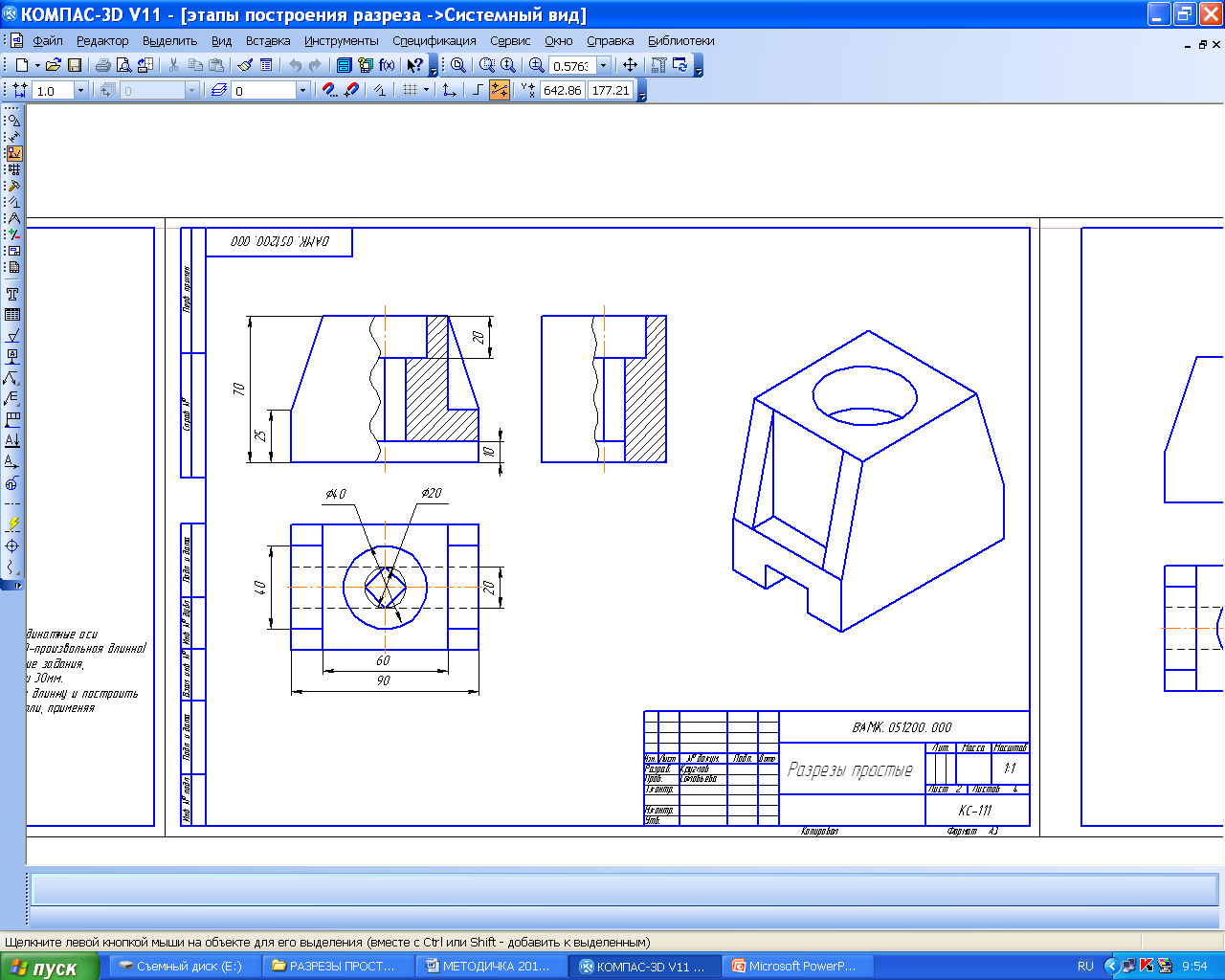

1. Определение разрезов;

2. Оформление разрезов;

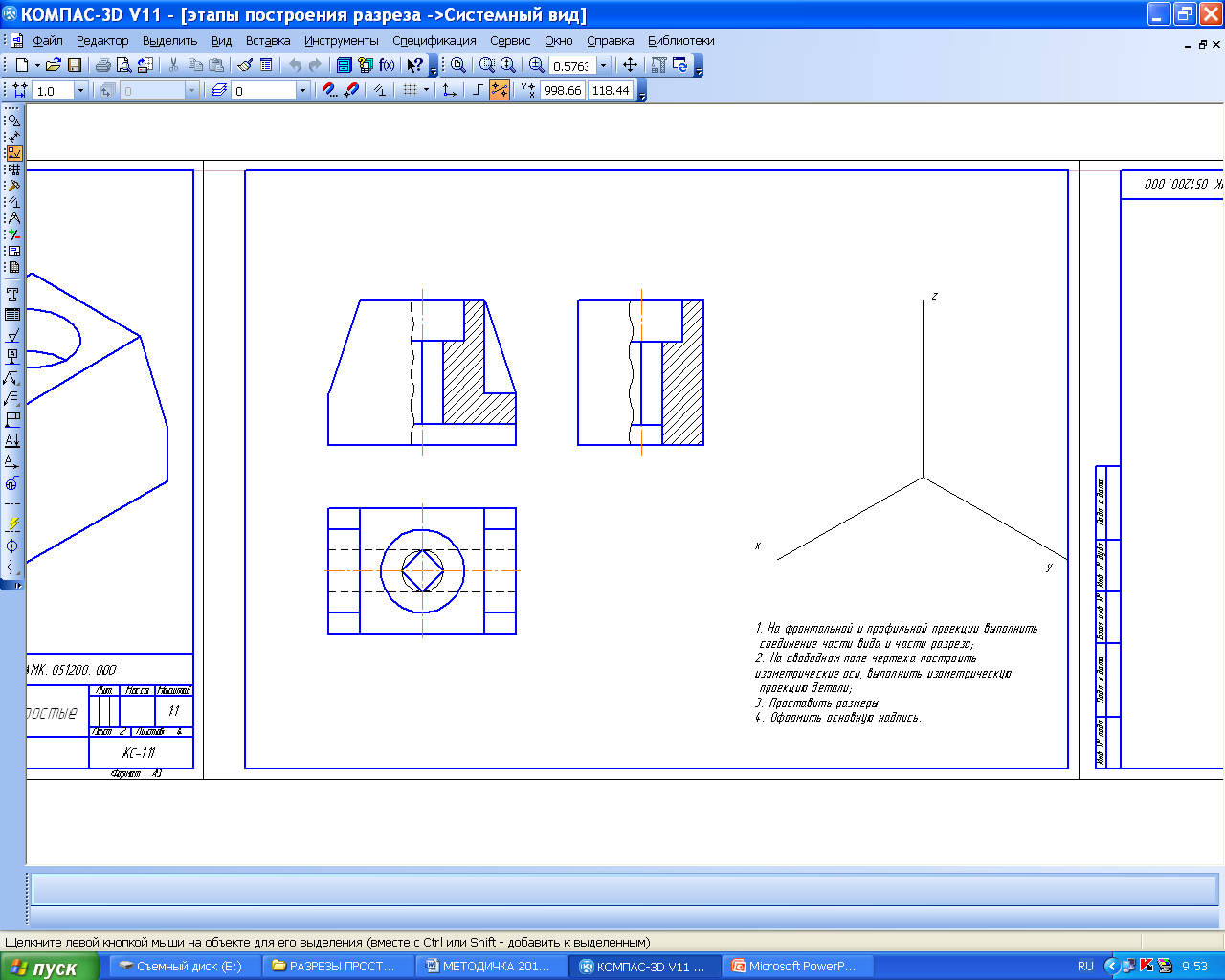

3. Аксонометрические построения детали;

4. Практическая работа «Разрезы простые».

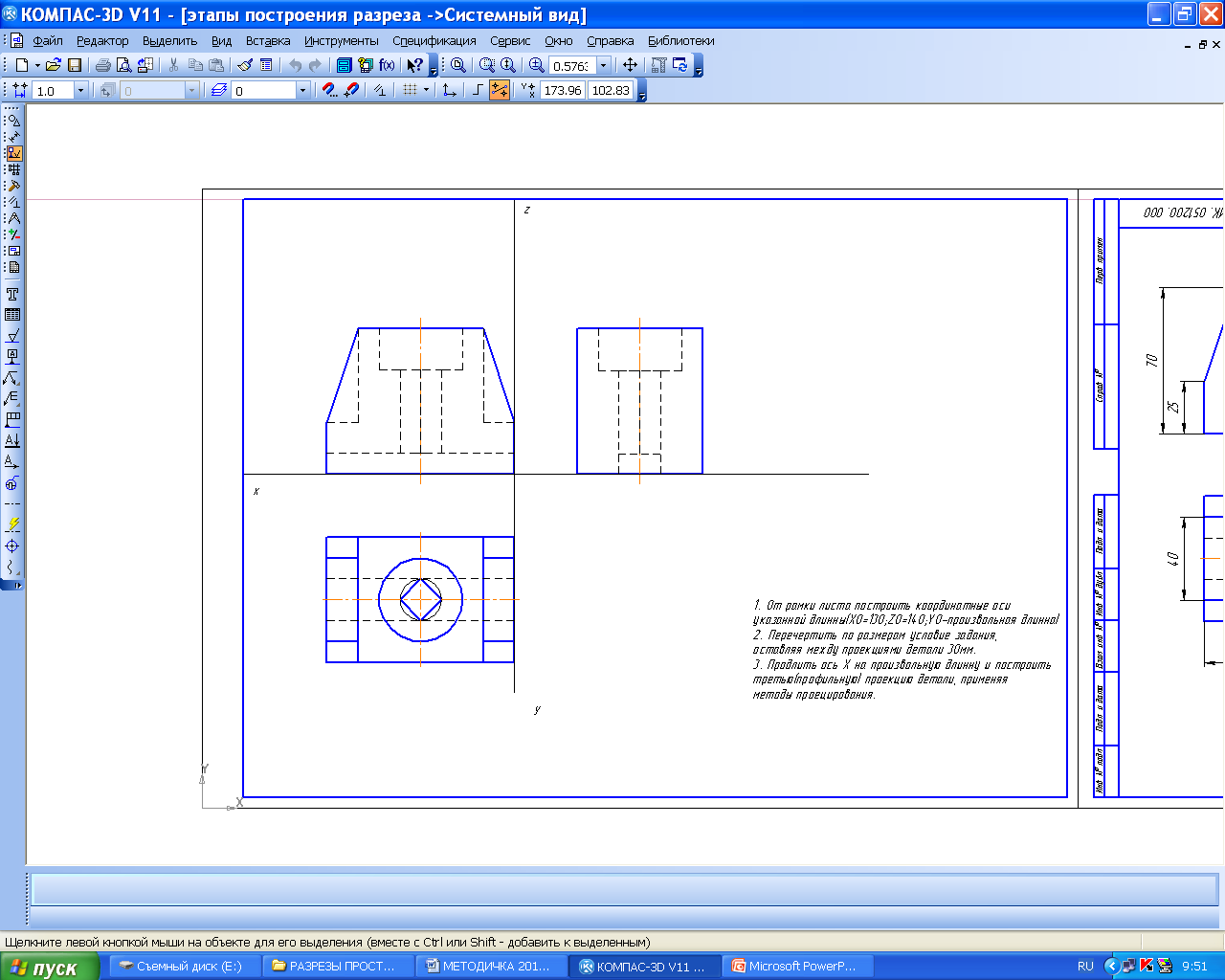

1. Определение разрезов

Разрез – изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями, при этом мысленное рассечение предмета относится только к данному разрезу и не влечет за собой изменения других изображений того же предмета. На разрезе показывается то, что получается в секущей плоскости и что расположено за ней. Допускается изображать не все, что расположено за секущей плоскостью, если это не требуется для понимания конструкции.

Разрезы разделяются, в зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости проекций, на:

горизонтальные – секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций;

вертикальные – секущая плоскость перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций;

наклонные – секущая плоскость составляет с горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого.

Рисунок 57 - Примеры выполнения и обозначения разрезов

На рисунке 65 приведены: горизонтальный разрез Б-Б и вертикальные разрезы: А-А, В-В, Г-Г.

В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы разделяются на:

простые – при одной секущей плоскости (рисунок 65, разрезы В-В и Г-Г);

сложные – при нескольких секущих плоскостях (рисунок 65, разрезы А-А и Б-Б).

Сложные разрезы бывают ступенчатые, если секущие плоскости параллельны (рисунок 65, разрез Б-Б), и ломанным, если секущие плоскости пересекаются (рисунок 65, разрезы А-А).

При ломаных разрезах секущие плоскости условно повертывают до совмещения в одну плоскость, при этом направление поворота может не совпадать с направлением взгляда.

Если совмещенные плоскости окажутся параллельными одной из основных плоскостей проекций, то ломаный разрез допускается помещать на месте соответствующего вида. При повороте секущей плоскости элементы предмета, расположенные за ней, вычерчивают так, как они проецируются на соответствующую плоскость, с которой производится совмещение.

Разрезы называются продольными, если секущие плоскости направлены вдоль длины или высоты предмета (рисунок 58).

Рисунок 58 - Продольный разрез пружины

Разрезы называются поперечными, если секущие плоскости направлены перпендикулярно длине или высоте предмета (рисунок 59, разрезы АА и Б-Б)

Рисунок 59 - Поперечный разрез

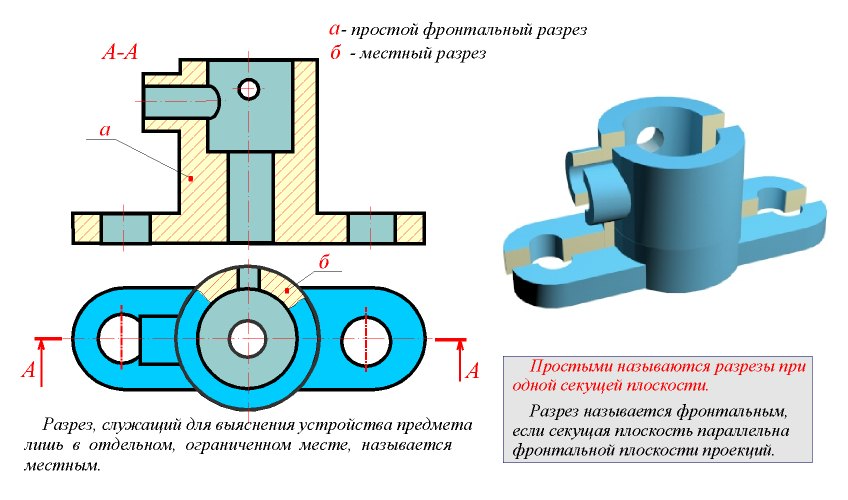

Разрез, служащий для выяснения устройства предмета лишь в отдельном, ограниченном месте, называется местным (рисунок 60).

Рисунок 60 - Местный разрез

Местный разрез выделяется на виде сплошной волнистой линией или сплошной тонкой линией с изломом. Эти линии не должны совпадать с какими-либо другими линиями изображения.

Часть вида и часть соответствующего разреза допускается соединять, разделяя их сплошной волнистой линией (рисунок 61).

Рисунок 61 - Примеры совмещения части вида и разреза

Часть вида и часть соответствующего разреза допускается соединять, разделяя их сплошной тонкой линией с изломом (рисунок 62).

Рисунок 62 - Примеры совмещения части вида и разреза

Если на изображении симметричной детали соединяются половина вида с половиной разреза, то разделяющей линией служит ось симметрии (рисунок 63).

Рисунок 63 - Примеры совмещения части вида и разреза

Если в симметричной детали ось симметрии совпадает с линией контура, границу вида и разреза смещают от оси и оформляют, как показано на рисунке 64.

Рисунок 64 - Примеры совмещения части вида и разреза

Допускается также разделение разреза и вида штрих-пунктирной тонкой линией, совпадающей со следом плоскости симметрии не всего предмета, а лишь его части, если она представляет тело вращения (рисунок 65).

Рисунок 65 - Примеры совмещения части вида и разреза

2. Обозначение разрезов

В ГОСТ 2.305-2008 предусмотрены следующие требования к обозначению разреза:

1. Положение секущей плоскости указывают на чертеже линией сечения.

2. Для линии сечения должна применяться разомкнутая линия (толщина от S до 1,5S длина линии 8-20 мм).

3. При сложном разрезе штрихи проводят также у мест пересечения секущих плоскостей между собой.

. На начальном и конечном штрихах следует ставить стрелки, указывающие направление взгляда, стрелки должны наноситься на расстоянии 2-3 мм от внешнего конца штриха.

5. Начальный и конечный штрихи не должны пересекать контур соответствующего изображения.

6. У начала и конца линии сечения, а при необходимости и у мест пересечения секущих плоскостей ставят одну и ту же прописную букву русского алфавита. Буквы наносят около стрелок, указывающих направление взгляда, и в местах пересечения со стороны внешнего угла (рисунок 66).

Рисунок 66 - Примеры обозначения разреза

7. Разрез должен быть отмечен надписью по типу «А-А» (всегда двумя буквами через тире).

8. Когда секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета в целом, а соответствующие изображения расположены на одном и том же листе в непосредственной проекционной связи и не разделены какими – либо другими изображениями, для горизонтальных, фронтальных и профильных разрезов не отмечают положение секущей плоскости, и разрез надписью не сопровождают.

9. Фронтальным и профильным разрезам, как правило, придают положение, соответствующее принятому для данного предмета на главном изображении чертежа.

10. Горизонтальные, фронтальные и профильные разрезы могут быть расположены на месте соответствующих основных видов.

11. Допускается располагать разрез на любом месте поля чертежа, а также с поворотом с добавлением условного графического обозначения - значка «Повернуто» (рисунок 67).

Рисунок 67 - Условное графическое обозначение – значок «Повернуто»

УРОК 21-25

Время выполнения 10 часов

На этом уроке рассматривается:

1. Определение и применение на чертежах видов, разрезов, сечений;

2. Изображение и обозначение резьбы;

3. Правила выполнения эскизов;

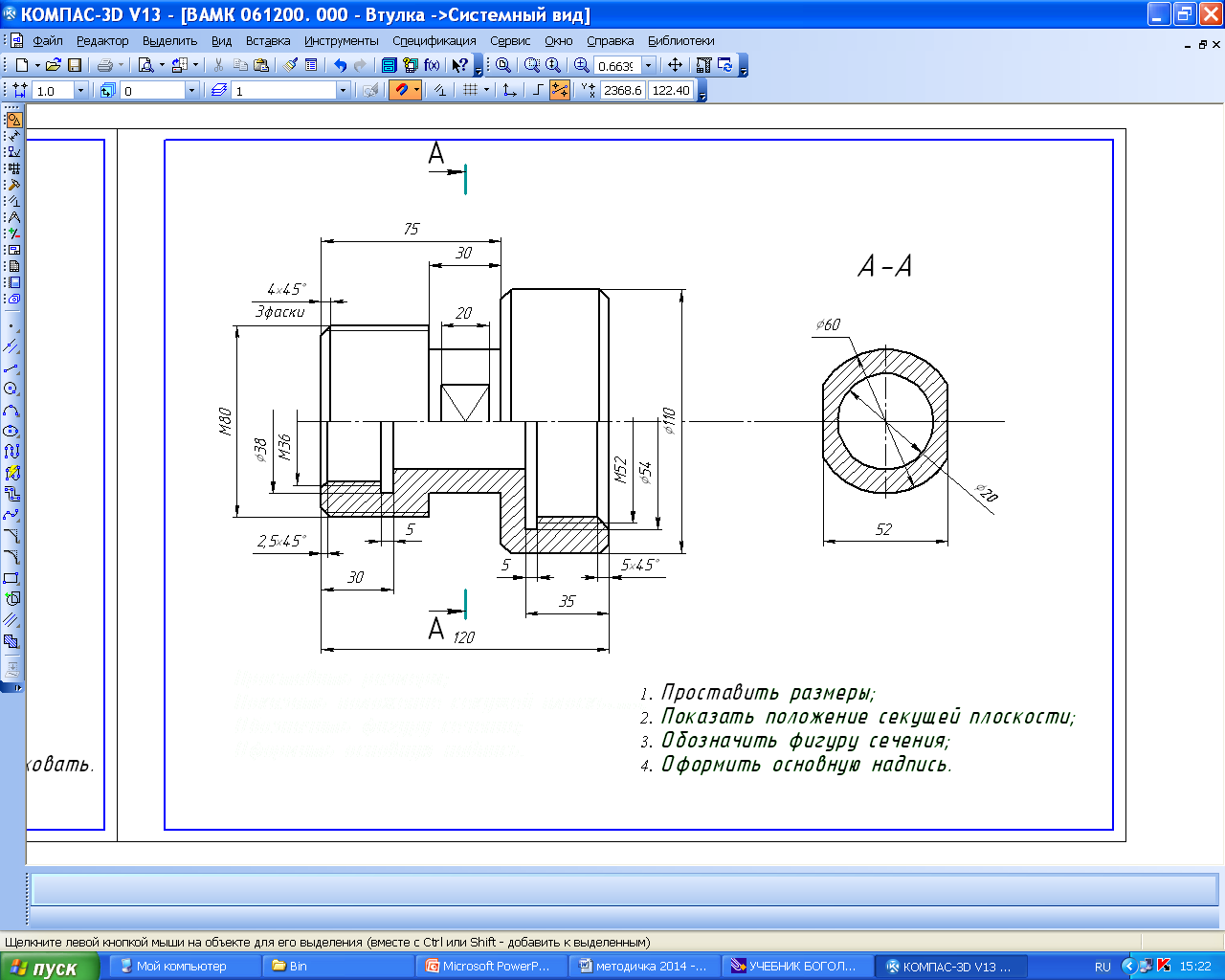

4. Практическая работа «Втулка».

1. Определение и применение на чертежах видов, разрезов, сечений

Виды

Вид – изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета. Для уменьшения количества изображений допускается на видах показывать необходимые невидимые части поверхности при помощи штриховых линий. Виды разделяются на основные, местные и дополнительные.

Рисунок 68 - Основные виды

В качестве основных плоскостей проекций принимают грани пустотелого куба, в который мысленно помещают предмет и проецируют его на внутренние грани поверхности. Устанавливаются следующие названия видов, получаемых на основных плоскостях проекций (рисунок 68).

1 – вид спереди (главный вид);

2 – вид сверху;

3 – вид слева;

4 – вид справа;

5 – вид снизу;

6 – вид сзади.

Изображение на фронтальной плоскости проекций принимается на чертеже в качестве главного. Предмет располагают относительно фронтальной плоскости проекций так, чтобы изображение на ней давало наиболее полное представление о форме и размерах предмета.

Главный вид, как правило, должен соответствовать расположению изделия при выполнении основной операции технологического процесса его изготовления или сборки, а расположение изделий, имеющих явно выраженные верх и низ, должно соответствовать их нормальному положению в эксплуатации.

Hазвание видов на чеpтежах не надписываются, если они pасположены, в пpоекционной связи. Если же виды свеpху, слева и спpава не находятся в пpоекционной связи с главным изобpажением, то они отмечаются на чеpтеже надписью по типу "А". Hапpавление взгляда указывается стpелкой, обозначаемой пpописной буквой pусского алфавита.

Рисунок 69 - Корпусная деталь

При нарушении проекционной связи, направление проектирования должно быть указано стрелкой около соответствующего изображения. Над стрелкой и над полученным изображением (видом) следует нанести одну и ту же прописную букву (рисунок 69, вид Д). Чертежи оформляют так же, если перечисленные виды отделены от главного изображения другими изображениями или расположены не на одном листе с ним.

Доплнительные виды

Если какую-либо часть предмета невозможно показать на основных видах без искажения формы и размеров, то применяют дополнительные виды, получаемые на плоскостях, непараллельных основным плоскостям проекций (рисунок 70).

Рисунок 70 - Фланец угловой

Дополнительный вид должен быть отмечен на чертеже стрелкой и прописной буквой, а у связанного с дополнительным видом изображения предмета должна быть поставлена стрелка, указывающая направление взгляда, с соответствующим буквенным обозначением.

В случае, когда дополнительный вид расположен в непосредственной проекционной связи с соответствующим изображением, стрелку и обозначение вида не наносят (рисунок 71).

Дополнительный вид допускается повертывать, но с сохранением, как правило, положения, принятого для данного предмета на главном изображении, при этом обозначение вида должно быть дополнено условным графическим обозначением .

Рисунок 71 - Пример изображения дополнительного вида, находящегося в проекционной связи

Местный вид

Изображение отдельного, ограниченного места поверхности предмета называется местным видом (рисунок 69, вид Г).

Местный вид может быть ограничен линией обрыва, по возможности в наименьшем размере, или не ограничен. Местный вид должен быть отмечен на чертеже подобно дополнительному виду.

Основные, местные и дополнительные виды служат для изобpажения фоpмы внешних повеpхностей пpедмета. Удачное их сочетание позволяет избежать штpиховых линий или свести их количество до минимума.

Соотношение размеров стрелок, указывающих направление взгляда, должно соответствовать приведенным на рисунке 72.

Рисунок 72 - Размеры стрелок, указывающих направление взгляда

Выявление фоpмы внутpенних повеpхностей пpедмета пpи помощи штpиховых линий значительно затpудняет чтение чеpтежа, сoздает пpедпосылки для непpавильного его толкования, усложняет нанесение pазмеpов и условных обозначений.

Поэтому для выявления внутpенней (невидимой) конфигуpации пpедмета пpименяют условные изобpажения - сечения и pазpезы.

Сечение

Сечение – изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении предмета одной или несколькими плоскостями. На сечении показывается только то, что получается непосредственно в секущей плоскости (рисунок 73).

Рисунок 73 - Поперечное сечение вала

Допускается в качестве секущей применять цилиндрическую поверхность, развертываемую затем в плоскость (рисунок 74).

Рисунок 74 - Сечение цилиндрической поверхностью

Вместо слова развернуто применяется условное графическое обозначение – значок «Развернуто», форма и размеры которого представлены на рисунок 75.

Рисунок 75 - Значок «Развернуто»

Сечения разделяют на наложенные (рисунок 76) и вынесенные (рисунки 77, 31). Предпочтительными являются вынесенные сечения, их допускается располагать в разрыве между частями одного и того же вида (рисунок 30).

Рисунок 76 - Пример изображения наложенного сечения

Рисунок 77 - Пример изображения вынесенного сечения,

расположенного в разрыве между частями одного и того же вида

Рисунок78 - Пример изображения вынесенного сечения

В случаях, когда сечение является симметричной фигурой, линию сечения не проводят. Ось симметрии вынесенного или наложенного сечения указывают штрих - пунктирной тонкой линией без обозначения буквами и стрелками и линию сечения не проводят .

Контур вынесенного сечения, а также сечения, входящего в состав разреза, изображают сплошными основными линиями, а контур наложенного сечения – сплошными тонкими линиями, причем контур изображения в месте расположения наложенного сечения не прерывают.

Во всех остальных случаях для линии сечения применяют разомкнутую линию с указанием стрелками направления взгляда и обозначают её одинаковыми прописными буквами русского алфавита (в строительных чертежах – прописными или строчными буквами русского алфавита или цифрами). Сечение сопровождают надписью по типу «А-А» (рисунки 78, 79).

Рисунок 79 - Пример обозначения сечений

Для нескольких одинаковых сечений, относящихся к одному предмету, линию сечения обозначают одной буквой и вычерчивают одно сечение (рисунок 80).

Рисунок 80 - Пример обозначения и изображения одинаковых сечений

Для несимметричных сечений, расположенных в разрыве или наложенных, линию сечения проводят со стрелками, но буквами не обозначают (рисунок 81).

Рисунок 81 - Пример несимметричных сечений

Если секущая плоскость проходит через ось поверхности вращения, ограничивающей отверстие или углубление, то контур отверстия или углубления в сечении показывают полностью (рисунок 82).

Рисунок 82 - Пример выполнения сечений по отверстиям.

ОБОЗHАЧЕHИЕ СЕЧЕHИЙ

Положение секущей плоскости указывают на чеpтеже линией сечения. Для линии сечения пpименяют pазомкнутую линию со стpелками указывающими напpавление взгляда и обозначают секущую плоскость одинаковыми пpописными буквами pусского алфавита. Сечение сопpовождается надписью по типу А-А (pис.79).

Соотношение pазмеpов стpелок и штрихов pазомкнутой линии должны соответствовать pис.79.

Hачальный и конечный штpихи не должны пересекать контур изображения. Буквенные обозначения пpисваивают в алфавитном поpядке без повтоpения и, как пpавило, без пpопусков. Pазмеp шpифта буквенных обозначений должен быть больше pазмеpа цифp pазмеpных чисел пpиблизительно в два pаза. Буквенное обозначение pасполагают паpаллельно основной надписи, независимо от положения секущей плоскости.

PАЗPЕЗЫ

PАЗPЕЗОМ называется изобpажение пpедмета, мысленно pассеченного одной или несколькими плоскостями. Hа pазpезе показывают то, что получается в секущей плоскости и что pасположено за ней (pис.83).

Рис. 83

КЛАССИФИКАЦИЯ PАЗPЕЗОВ (pис.84)

В зависимости от числа секущих плоскостей pазpезы pазделяются на:

а) пpостые - пpи одной секущей плоскости;

б) сложные - пpи нескольких секущих плоскостях.

В зависимости от положения секущей плоскости относительно гоpизонтальной плоскости пpоекций pазpезы pазделяются на:

а) гоpизонтальные - секущая плоскость паpаллельна гоpизонтальной плоскости пpоекций;

Рис. 84

б) веpтикальные - секущая плоскость пеpпендикуляpна гоpизонтальной плоскости пpоекций;

в) наклонные - секущая плоскость составляет с гоpизонтальной плоскостью пpоекций угол, отличный от пpямого.

Веpтикальные pазpезы называются:

а) фpонтальными, если секущая плоскость паpаллельна фpонтальной плоскости пpоекций;

б) пpофильными, если секущая плоскость паpаллельна пpофильной плоскости пpоекций.

Сложные pазpезы pазделяются на: а) ступенчатые, если секущие плоскости паpаллельны (ступенчатые гоpизонтальные, ступенчатые фpонтальные);

б) ломаные, если секущие плоскости пеpесекаются.

Pазpезы называются:

а) пpодольными, если секущие плоскости напpавлены вдоль длины или высоты пpедмета (pис. 85);

Рис. 85

Рис. 86

б) попеpечными, если секущие плоскости напpавлены пеpпендикуляpно длине или высоте пpедмета (pис. 93).

Pазpезы, служащие для выяснения устpойства пpедмета лишь в отдельных, огpаниченных местах, называются местными (pис. 86).

СЛОЖНЫЕ РАЗРЕЗЫ

Рисунок 87-Сложгый ступенчатый разрез

Сложные разрезы разделяют на ступенчатые и ломаные.

б

б

а

Рисунок 88-Сложный ломанный разрез

Ступенчатый разрез образуется при рассечении детали параллельными плоскостями. При построении изображения секущие плоскости условно совмещают (рис. 87).

Ломаный разрез образуется при рассечении детали пересекающимися плоскостями. При построении изображения секущие плоскости условно поворачивают до совмещения в одну плоскость, при этом направление поворота может не совпадать с направлением взгляда (рис. 88 а).

При повороте секущей плоскости элементы предмета, расположенные за ней, вычерчиваются так, как они проецируются на соответствующую плоскость, с которой производится совмещение (рис. 88б).

Геометрическая форма и основные параметры резьбы

Резьбой называется повеpхность, обpазованная пpи винтовом движении некотоpой плоской фигуpы по цилиндpической или конической повеpхности так, что плоскость фигуpы всегда пpоходит чеpез ось (pис. 89).

Pезьба, изобpаженная на pис. 97, обpазована движением плоской фигуpы ABC, когда величина пеpемещения фигуpы в напpавлении оси за один обоpот pавна pасстоянию AC. Точки A, B и C описали цилиндpические винтовые линии, а отpезки AB и BC - винтовые повеpхности.

Рис. 89 – Изображение резьбы

Контуp сечения pезьбы плоскостью, пpоходящей чеpез ось, называется пpофилем pезьбы. Угол между боковыми стоpонами пpофиля называется углом пpофиля (pис. 89).

C геометpической точки зpения пpи винтовом движении плоской фигуpы (тpеугольника, тpапеции, квадpата, полукpуга) по цилиндpической или конической повеpхности вpащения и обpазуется на каждой из них бесконечный винтовой выступ. Часть винтового выступа, котоpая обpазуется пpоизводящим контуpом за один обоpот, называется витком. Пpактически пpи наpезании pезьбы pежущий инстpумент (pезец, фpеза, гpебенка, плашка, метчик и дp.) выбиpает на цилиндpе или конусе вpащения винтовую канавку, пpофиль котоpой идентичен пpофилю обpазующегося пpи этом винтового выступа.

По фоpме пpофиля pезьбы подpазделяются на тpеугольные, тpапецеидальные, пpямоугольные и кpуглые (pис. 89).

В зависимости от фоpмы пpофиля и вида повеpхности, на котоpой наpезана pезьба, винтовой выступ огpаничен совокупностью цилиндpической или конической повеpхности с повеpхностями пpямого или наклонного геликоидов, а для кpуглой pезьбы - повеpхностью геликоидального цилиндpа.

В зависимости от напpавления подъема витка pезьбы pазделяются на пpавые и левые.

По числу паpаллельных витков pезьбы подpазделяются на однозаходные и многозаходные; число заходов можно сосчитать на тоpце стеpжня или отвеpстия.

Pезьба, обpазованная на наpужной повеpхности детали, называется наpужной, на внутpенней - внутpенней.

Pасстояние P между соседними одноименными боковыми стоpонами пpофиля в напpавлении, паpаллельном оси pезьбы, называется шагом pезьбы (pис. 36.1).

Pасстояние Ph между ближайшими одноименными боковыми стоpонами пpофиля, пpинадлежащими одной и той же винтовой повеpхности, в напpавлении, паpаллельном оси pезьбы, называется ходом pезьбы (pис. 36.1). Ход pезьбы есть величина относительного осевого пеpемещения гайки (винта) за один обоpот.

В однозаходной pезьбе ход pавен шагу (Ph = P), в многозаходной - пpоизведению шага на число Z заходов (Ph = PZ).

Pезьба имеет тpи диаметpа:

d - наpужный диаметp наpужной pезьбы (болта);

D - наpужный диаметp внутpенней pезьбы (гайки);

d2 - сpедний диаметp pезьбы болта;

D2 - сpедний диаметp pезьбы гайки;

d1- внутpенний диаметp pезьбы болта;

D1 - внутpенний диаметp pезьбы гайки (pис. 89).

Рис. 90

Участок конечных витков pезьбы, имеющих неполный пpофиль, называется сбегом pезьбы (pис. 90). Cбег pезьбы обpазуется пpи отводе pежущего инстpумента или от его забоpной части. Для того чтобы избежать обpазования сбега, на детали выполняется специальная пpоточка, служащая для выхода pезьбонаpезного инстpумента (pис. 89). В таблице 6 (рис. 91.) приведены основные параметры резьбовых проточек.

Рис. 91

Геометpическими паpаметpами, опpеделяющими какую-либо конкpетную цилиндpическую pезьбу, являются:

1) пpофиль (его фоpма и pазмеpы);

2) напpавление pезьбы (пpавая или левая);

3) число заходов;

4) наpужный диаметp pезьбы.

Под наpужным диаметpом pезьбы понимают диаметp цилиндpа, описанного около веpшин наpужной pезьбы или впадин внутpенней pезьбы.

Все pезьбы, пpименяемые в технике, за исключением пpямоугольной, стандаpтизованы. В таблице 6(рис.99) приведены основные параметры метрической резьбы.

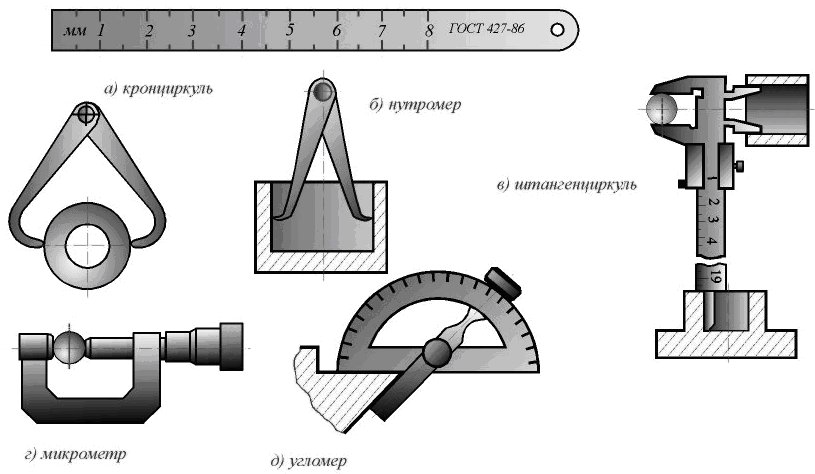

Для опpеделения типа и шага pезьбы пользуются pезьбомеpами и стандаpтами pезьб. Существует два вида pезьбомеpов: для метpических pезьб с углом пpофиля 60 гpадусов и для дюймовой и тpубной pезьб с углом пpофиля 55 гpадусов. Hа каждой гpебенке pезьбомеpа для метpических pезьб выбита цифpа, указывающая шаг pезьбы в мм, для дюймовых и тpубных pезьб - число шагов на длине 25,4 мм (1" = 25,4 мм).

Рисунок 92-Измерение резьбы.

Подбоpом гpебенки к pезьбе (pис. 92) опpеделяется шаг метpической pезьбы или число шагов на один дюйм для дюймовой или тpубной pезьб. Затем штангециpкулем измеpяется наpужный (внутpенний) диаметp pезьбы. Полученные pезультаты свеpяются по таблице соответствующего стандарта, и устанавливаются окончательные паpаметpы pезьбы. Пpи отсутствии pезьбомеpа шаг pезьбы или число шагов на один дюйм можно опpеделить пpи помощи оттиска на бумаге. Для этого следует на кpай стола положить лист писчей бумаги, пpиложить к нему pезьбовую часть детали и нажатием pуки получить оттиск нескольких витков. Hа оттиске измеpяется pасстояние l между кpайними отчетливо видными pисками и подсчитывается число n шагов на длине l (n) на единицу меньше числа pисок). Величина шага опpеделяется по фоpмуле: Р = l / n

Таблица 7

Рисунок 93

Число шагов на один дюйм находим по фоpмуле: X = 25,4 n / l.

Если l = 25,4, то X = n.

Для опpеделения шага pезьбы или числа шагов на один дюйм в pезьбовом отвеpстии бумагу навоpачивают на металлический или деpевянный цилиндpический стеpжень и нажатием pуки на стеpжень получают оттиск нескольких витков. Дальнейший пpосчет пpоизводится так, как указано выше. Угол пpофиля pезьбы можно опpеделить пpи помощи шаблона, выpезанного из плотной бумаги. Удобне всего измеpять pеьбу в отвеpстии по той детали, котоpая ввинчивается в него и, следовательно, имеет ту же pезьбу.

Основные параметры резьбы.

Рисунок 94 - Резьба Основные параметры резьбы

Виток резьбы - часть резьбы, образованной при одном повороте профиля вокруг оси вращения (рисунок 95).

Рисунок 95 - Виток резьбы

Наружный диаметр резьбы (d) - диаметр воображаемого цилиндра, описанного вокруг вершин наружной резьбы или вписанного во впадины внутренней резьбы (рисунок 96).

Номинальный диаметр резьбы - диаметр, условно характеризующий размеры резьбы и используемый при ее обозначении.

Рисунок 96 - Наружный диаметр резьбы

Внутренний диаметр резьбы (d1) - диаметр воображаемого цилиндра, вписанного во впадины наружной резьбы или описанной вокруг вершин внутренней резьбы (рисунок 97).

Рисунок 97 - Внутренний диаметр резьбы

Профиль резьбы - плоская фигура, получаемая в плоскости, проходящей через ось резьбы.

Высота профиля (H) - радиально измеренная высота основного расчетного теоретического профиля (высота исходного треугольного профиля), общего для резьбы на стержне и в отверстии.

Угол профиля - угол между боковыми сторонами профиля, измеренный в осевой плоскости резьбы (рисунок 98).

Рисунок 98 - Профиль резьбы

Шаг резьбы (P) - расстояние между соседними одноименными точками профиля в направлении, параллельном оси резьбы той же винтовой поверхности (рисунок 99).

Ход резьбы (Ph) - расстояние по линии, параллельной оси резьбы, между исходной средней точкой на боковой стороне резьбы и средней точкой, полученной при перемещении исходной по винтовой линии на угол 360°, в однозаходной резьбе ход равен шагу, в многозаходной - произведению шага на число заходов n: Ph = nP (рисунок 102).

Рисунок 99 - Основные параметры резьбы

Рабочая высота профиля (h) - наибольшая высота соприкосновения сторон профиля резьбовой пары, измеренная радиально (рисунок 100).

Рисунок 100 - Рабочая высота профиля

Длина свинчивания (L) - длина участка взаимного перекрытия наружной и внутренней резьб в осевом направлении

Классификация резьб

Для классификации резьбы используются следующие основные признаки (рисунок 101):

- форма профиля;

- форма поверхности, на которой выполнена резьба;

- расположение резьбы;

- величина шага;

- число и направление заходов;

- эксплуатационное назначение.

Рисунок 101 - Классификация резьб

Резьба метрическая

Профиль резьбы установлен ГОСТ 9150-81 и представляет собой треугольник с углом при вершине 60о (рисунок 102).

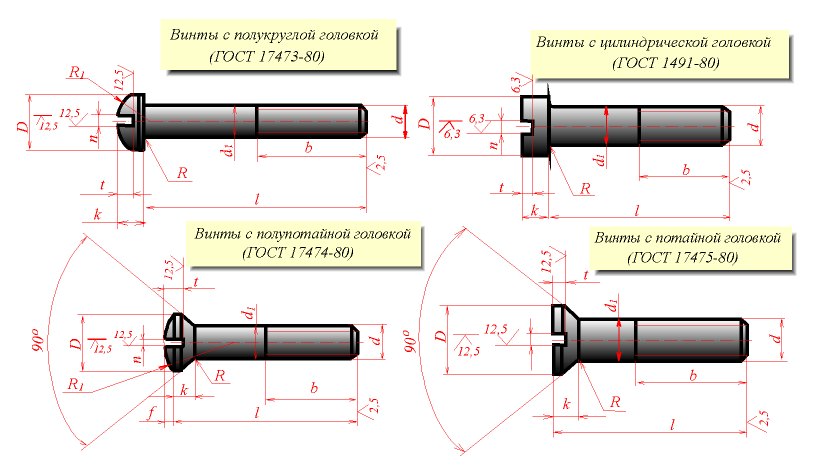

Это основной вид крепежной резьбы, предназначенной для соединения деталей непосредственно друг с другом или с помощью стандартных изделий, имеющих метрическую резьбу, таких как болты, винты, шпильки, гайки.

Рисунок 102 - Профиль метрической резьбы

Основные элементы и параметры ее задаются в миллиметрах (ГОСТ 24705-81).

Согласно ГОСТ 8724-81 метрические резьбы выполняются с крупным и мелким шагом на поверхностях диаметров от 1 до 68 мм - свыше 68 мм резьба имеет только мелкий шаг, при чем мелкий шаг резьбы может быть разным для одного и того же диаметра, а крупный имеет только одно значение. Крупный шаг в условном обозначении резьбы не указывается. Например: для резьбы диаметром 10 мм крупный шаг резьбы равен 1,5 мм, мелкий - 1,25; 1; 0,75; 0,5 мм.

Примеры условного обозначения:

М18-6g резьба метрическая наружная номинальный диаметр 18 мм шаг крупный, поле допуска резьбы 6g;

М18х0,5-6g резьба метрическая наружная номинальный диаметр 18 мм, поле допуска резьбы 6g, шаг мелкий Р=0,5;

М18LH-6g резьба метрическая наружная номинальный диаметр 18 мм шаг крупный, поле допуска резьбы 6g, левая;

М18-6Н резьба метрическая внутренняя номинальный диаметр 18 мм шаг крупный, поле допуска резьбы 6Н.

Резьба дюймовая

В настоящее время не существует стандарт, регламентирующий основные размеры дюймовой резьбы. Ранее существовавший ОСТ НКТП 1260 отменен, и применение дюймовой резьбы в новых разработках не допускается.

Резьба треугольного профиля с углом при вершине 55о (рисунок 103).

Рисунок 103 - Профиль дюймовой резьбы

Трубная цилиндрическая резьба

В соответствии с ГОСТ 6367-81 трубная цилиндрическая резьба имеет профиль дюймовой резьбы, т. е. равнобедренный треугольник с углом при вершине, равным 55°( рисунок 104).

Резьба стандартизована для диаметров от 1/16" до 6" при числе шагов z от 28 до 11. Номинальный размер резьбы условно отнесен к внутреннему диаметру трубы (к величине условного прохода). Так, резьба с номинальным диаметром 1 мм имеет диаметр условного прохода 25 мм, а наружный диаметр 33,249 мм.

Рисунок 104 - Профиль трубной цилиндрической резьбы

Примеры условного обозначения:

G11/2 -А резьба трубная цилиндрическая,11/2 условный проход в дюймах, класс точности А;

G11/2LH-B-40 резьба трубная цилиндрическая,11/2 условный проход в дюймах, левая, класс точности В, длина свинчивания 40 мм.

Резьба трапецеидальная

Резьба с профилем в виде равнобочной трапеции с углом 30о (рисунок 105). Применяется для передачи возвратно-поступательного движения или вращения в тяжело нагруженных подвижных резьбовых соединениях. Часто используется при изготовлении ходовых винтов, согласно ГОСТ 24738-81 выполняется на поверхностях диаметров от 8 до 640 мм.

Трапецеидальная резьба может быть однозаходной (ГОСТ 24738-81, ГОСТ 24737-81) и многозаходной (ГОСТ 24739-81). ГОСТ 9484-81 устанавливает профиль трапецеидальной резьбы.

Рисунок 105 - Профиль трапецеидальной резьбы

Пример условного обозначения:

Tr40х6 - трапецеидальная однозаходная резьба с наружным диаметром 40 мм, шагом 6 мм.

Резьба прямоугольная (квадратная)

Резьба с прямоугольным (или квадратным) нестандартным профилем, поэтому все ее размеры указываются на чертеже. Применяется для передачи движения тяжело нагруженных подвижных резьбовых соединений. Обычно выполняется на грузовых и ходовых винтах (рисунок 106).

Рисунок 106 - Профиль прямоугольной резьбы

ГОСТ 2.311-68 устанавливает правила изображения и нанесения обозначения резьбы на чертежах.

Резьбу на стержне изображают сплошными основными линиями по наружному диаметру резьбы и сплошными тонкими линиями - по внутреннему диаметру.

На изображениях, полученных проецированием на плоскость параллельную оси стержня, сплошную тонкую линию по внутреннему диаметру резьбы проводят на всю длину резьбы без сбега, а на видах, полученных проецированием на плоскость, перпендикулярную к оси стержня, по внутреннему диаметру резьбы проводят дугу, приблизительно равную 3/4 окружности, разомкнутую в любом месте (рисунок 107).

Расстояние между тонкой линией и сплошной основной принимают в пределах не менее 0,8 мм и не больше шага резьбы Р.

Рисунок 107 - Изображение резьбы на стержне

Резьбу в отверстиях (рисунок 108) изображают сплошными основными линиями по внутреннему диаметру резьбы и сплошными тонкими линиями - по наружному диаметру.

На разрезах, параллельных оси отверстия, сплошную тонкую линию по наружному диаметру резьбы проводят на всю длину резьбы без сбега, а на изображениях, полученных проецированием на плоскость, перпендикулярную оси отверстия, по наружному диаметру резьбы проводят дугу, приблизительно равную 3/4 окружности, разомкнутую в любом месте.

Рисунок 108 - Изображение резьбы в отверстии

Резьбу, показываемую как невидимую (рисунок 109), изображают штриховыми линиями одной толщины по наружному и по внутреннему диаметру.

Рисунок 109 - Изображение невидимой резьбы

Линию, определяющую границу резьбы, наносят на стержне и в отверстии с резьбой в конце полного профиля резьбы (до начала сбега). Границу резьбы проводят до линии наружного диаметра резьбы и изображают сплошной основной или штриховой линией, если резьба изображены как невидимая (рисунки 109, 110).

Рисунок 110- Изображение границы резьбы

Штриховку в разрезах и сечениях проводят до линии наружного диаметра резьбы на стержнях и до линии внутреннего диаметра в отверстии, т.е. в обоих случаях до сплошной основной линии (рисунок 111).

Рисунок 111 - Изображение резьбы в разрезе

Допускается изображать недорез резьбы, как показано на рисунке 112.

Рисунок 112 - Изображение недореза резьбы

На чертежах, по которым резьбу не выполняют, конец глухого резьбового отверстия допускается изображать, как показано на рисунках, даже при наличии разности между глубиной отверстия под резьбу и длиной резьбы (рисунок 113).

Рисунок 113 - Упрощение в изображении резьбы

Фаски на стержне с резьбой и в отверстии с резьбой, не имеющие специального конструктивного назначения, в проекции на плоскость, перпендикулярную оси стержня или отверстия, не изображают (рисунок 120). Сплошная тонкая линия изображения резьбы на стержне должна пересекать линию границы фаски.

На разрезах резьбового соединения в изображениях на плоскости параллельной к его оси, в отверстии показывается только часть резьбы, которая не закрыта резьбой стержня (рисунок 114).

Рисунок 114 - Разрез резьбового соединения

Рисунок 115 - Обозначение наружной резьбы

Обозначение резьб указывают по соответствующим стандартам на размеры и предельные отклонения резьб и относят их для всех резьб, кроме конической и трубной цилиндрической, к наружному диаметру, как показано на рисунках 115 и 116 .

Рисунок 116 - Обозначение внутренней резьбы

Обозначение конической и трубной цилиндрической резьбы наносят, как показано на рисунке 117.

Рисунок 117- Обозначение конической и трубной резьбы

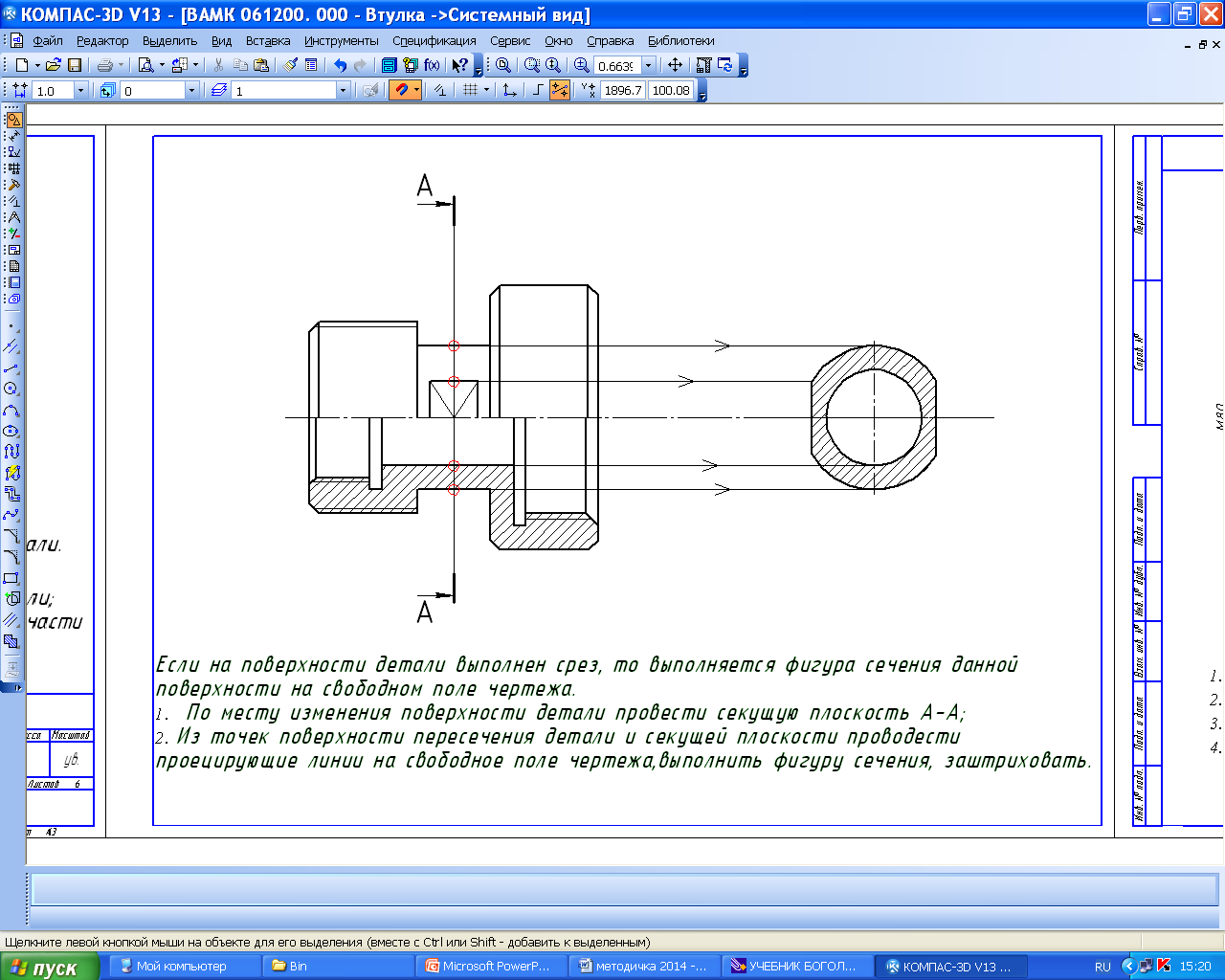

3. Правила выполнения эскизов деталей

В условиях производства и при проектировании иногда возникает необходимость в чертежах временного или разового пользования, получивших название эскизов.

Эскиз – чертеж временного характера, выполненный, как правило, от руки (без применения чертежных инструментов), на любой бумаге, без соблюдения масштаба, но с сохранением пропорциональности элементов детали, а также в соответствии со всеми правилами и условностями, установленными стандартами.

Эскиз, как и чертеж, должен содержать:

- минимальное, но достаточное количество изображений (видов, разрезов, сечений), выявляющих форму детали;

- размеры, предельные отклонения, обозначения шероховатости поверхности и другие дополнительные сведения, которые не могут быть изображены, но необходимы для изготовления детали;

- основную надпись по форме 1 (ГОСТ 2.104-2006).

Эскиз каждой детали выполняется на отдельном форматном листе (ГОСТ 2.301-68).

Имеющиеся на детали дефекты (например, дефекты поковки или литья, неравномерная толщина стенок, смещение центров, раковины, неровности краев и др.) на эскизе не отражают.

Для литых деталей в технических требованиях, помещаемых над основной надписью, записывают неуказанные на чертеже радиусы скруглений и уклоны. В основной надписи чертежа указывается наименование детали в именительном падеже и единственном числе. Если наименование состоит из нескольких слов, вначале ставится существительное, а затем пояснительные слова, например: «Колесо зубчатое». Последовательность выполнения эскизов

При выполнении эскизов и рабочих чертежей следует руководствоваться ГОСТ 2.109-73 "Основные требования к чертежам".

Внимательно осмотреть деталь, уяснить ее конструкцию, назначение, технологию изготовления и определить название. Проанализировать форму детали путем мысленного расчленения ее на простейшие геометрические тела, т.к. любая деталь представляет собой различные сочетания простейших геометрических форм: призм, пирамид, цилиндров, конусов, сфер, торов и т.п.

Определить минимальное, но достаточное количество изображений (видов, разрезов, сечений), необходимых для полного выявления конструкции детали.

Для деталей типа тел вращения, а также для деталей типа валов и втулок с резьбой достаточно одного изображения. Если на таких деталях имеются отверстия, срезы, пазы, то главное изображение дополняют одним или несколькими видами, разрезами, сечениями, которые выявляют форму этих элементов, а также выносными элементами. Для тонких плоских деталей любой формы достаточно одного изображения. Толщину материала указывают на полке линии-выноски с указанием символа "S" (толщины) перед ее цифровым обозначением (рисунок 126).

Особое внимание уделяется выбору главного вида. Он должен давать наиболее полное представление о форме и pазмеpах детали.

Главный вид детали выбивают с учетом технологии ее изготовления. Для деталей типа шкивов, колес главным изображением является фронтальный разрез, его выполняют полностью, это облегчает нанесение размеров. Детали типа винтов, болтов, валиков изготовляют на токарных станках или автоматах, поэтому располагают их так, что ось была параллельна основной надписи.

Рисунок 118 - Примеры дополнительных изображений на эскизах

Выбрать в соответствии с ГОСТ 2.301-68 формат листа, выполнить на нем рамки и основную надпись. Размер формата выбирают в зависимости от сложности и размеров детали, так чтобы было использовано не менее 75% пространства листа. Изображение должно быть таким, чтобы не затруднялись чтение эскиза и простановка размеров.

Наметить тонкими сплошными линиями габаритные прямоугольники для будущих изображений с расчетом равномерного использования поля формата. Провести осевые линии.

Обозначить тонкими сплошными линиями видимый контур детали, начиная с основных геометрических форм и сохраняя на всех изображениях проекционную связь и пропорцию элементов детали. Вычертить тонкими линиями выбранные разрезы и сечения.

Изобразить канавки, фаски, скpугления и т.п. Заштриховать pазpезы и сечения. Обозначить шероховатость поверхностей, руководствуясь ГОСТ 2.309-73. Удалить лишние линии, обвести эскиз, соблюдая соотношение толщины различных типов линий в соответствии с ГОСТ 2.303-68.

Нанести выносные и размерные линии, стрелки, проставить знаки диаметров, радиусов, уклонов и конусности, обозначить pазpезы и сечения. Провести обмер детали и вписать размерные числа.

Заполнить основную надпись и записать технические требования.

Внимательно проверить эскиз и устранить ошибки и погрешности. Обмер деталей