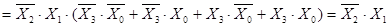

Основные параметры выпрямителей (при работе на активную нагрузку)

Министерство образования Республики Беларусь

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

__________________________________________________________________

Кафедра электротехники и электроники

Ю.В. Бладыко

Г.С. Климович

Л.С. Пекарчик

ЭЛЕКТРОНИКА

Методическое пособие

к выполнению расчетно-графической работы

по дисциплинам «Электроника»,

«Электротехника и электроника»,

«Электроника и микропроцессорная техника»,

«Электроника и информационно-измерительная техника»

Под общей редакцией Ю.В. Бладыко

Минск 2004

УДК 621.3 (075.8)

ББК 31. 2 я 7

Б73

Авторы:

Ю.В. Бладыко, Г.С. Климович, Л.С. Пекарчик

Рецензенты:

М.И. Полуянов, Т.Т. Розум

Бладыко Ю.В.

Б73 Электроника: Метод. пособие к выполнению расчетно-графической работы по дисц. «Электроника», «Электротехника и электроника», «Электроника и микропроцессорная техника», «Электроника и информационно-измерительная техника» / Ю.В. Бладыко, Г.С.Климович, Л.С. Пекарчик. Под общ. ред. Ю.В. Бладыко. – Мн.: БНТУ, 2004. – 50 с.

ISBN 985-6529-91-3.

Методическое пособие содержит многовариантные задания и типовые расчеты по дисциплине «Электроника». Включены задачи по расчету выпрямителя, усилителя на транзисторе, схем на операционном усилителе, логических элементах и триггерах. Набор заданий и указания к ним предусматривают возможность изменять объем работы для студентов различных специальностей. Задачи рассчитаны на поток до 6 студенческих групп и содержат 30 вариантов заданий.

|

|

|

УДК 621.3 (075.8)

ББК 31. 2 я7

ISBN 985-6529-91-3 © Бладыко Ю.В.,

Климович Г.С.,

Пекарчик Л.С., 2004

Задания к расчетно-графической работе

ЗАДАЧА 1. Напряжение и частота сети переменного тока заданы в таблице 1. Тип выпрямителя, мощность и номинальное напряжение нагрузки, тип фильтра и допустимый коэффициент пульсации напряжения на нагрузке приведены в таблице 2.

ЗАДАНИЕ.

1. Начертить схему выпрямителя с фильтром, на которой обозначить напряжения и токи в обмотках трансформатора, вентилях и нагрузке. Указать полярность выходных клемм.

2. Рассчитать необходимые параметры и выбрать тип вентилей при условии работы выпрямителя на заданную активную нагрузку. Индуктивностью и сопротивлением обмоток трансформатора пренебречь.

3. Определить расчетную мощность, напряжение вторичной обмотки и коэффициент трансформации трансформатора. Вентили считать идеальными.

|

|

|

4. Рассчитать амплитуды тока и напряжения при работе выпрямителя без фильтра и начертить в масштабе временные диаграммы тока и напряжения на нагрузке.

5. Рассчитать параметры сглаживающего фильтра, который обеспечит допустимый коэффициент пульсаций напряжения на нагрузке.

6. Указать на схеме выпрямителя тип вентилей, параметры элементов фильтра, мощность и коэффициент трансформации трансформатора.

Таблица 1

| Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Uс, B | 127 | 80 | 220 | 110 | 380 | 200 |

| fc, Гц | 50 | 400 | 50 | 400 | 50 | 400 |

ПримечаниЯ.

1. Для трехфазных выпрямителей в таблице 1 приведены фазные напряжения трехфазной сети.

2. Если приведенные в Приложении 3 диоды по предельным параметрам не удовлетворяют требованиям схемы, их надо включать параллельно или последовательно.

3. Если параметры элементов фильтра оказываются слишком большими (индуктивность >1 Гн, емкость >10000 мкФ) рекомендуется выбрать более сложный или многозвенный фильтр (Приложение 2).

4. Для выпрямителей приняты следующие обозначения:

A - однофазный однополупериодный;

|

|

|

Б - однофазный с нулевым выводом;

В - однофазный мостовой;

Г - трехфазный с нулевым выводом;

Д - трехфазный мостовой.

5. Для обозначения типа фильтра приняты следующие обозначения:

I - простой емкостной фильтр;

II - простой индуктивный фильтр;

III - Г-образный индуктивно-емкостной фильтр;

IV - П-образный LC-фильтр;

V - Г-образный RC-фильтр.

Таблица 2

| Вариант | Тип выпрямителя | Номинальное напряжение нагрузки, В | Номинальная мощность нагрузки, Вт | Тип фильтра | Допустимый коэффициент пульсации, % |

| 1 2 3 4 5 | А Б В Г Д | 6000 1500 12 110 220 | 50 40 60 300 1500 | V I III III II | 5.0 5.0 3.0 10.0 2.0 |

| 6 7 8 9 10 | А Б В Г Д | 3000 600 24 100 200 | 10 100 120 500 1000 | V IV IV III II | 10.0 1.0 2.0 2.0 1.0 |

| 11 12 13 14 15 | А Б В Г Д | 1000 250 48 150 250 | 20 25 100 1500 2500 | V I III II II | 5.0 1.0 1.0 5.0 1.5 |

| 16 17 18 19 20 | А Б В Г Д | 1000 200 60 200 200 | 100 50 600 600 2000 | I IV IV III II | 10.0 2.0 1.0 5.0 1.0 |

| 21 22 23 24 25 | А Б В Г Д | 3500 150 12 250 250 | 30 150 100 750 5000 | I III IV III II | 5.0 3.0 1.0 5.0 1.0 |

| 26 27 28 29 30 | А Б В Г Д | 2500 150 24 80 80 | 20 300 150 200 1600 | V III IV III II | 1.0 5.0 0.5 5.0 3.0 |

|

|

|

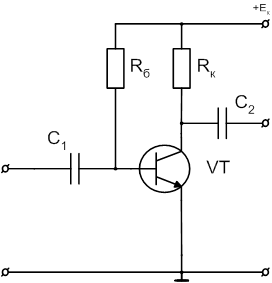

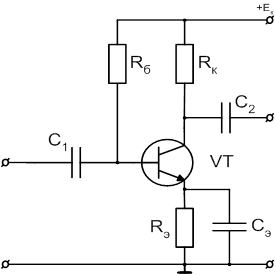

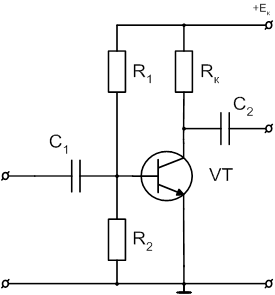

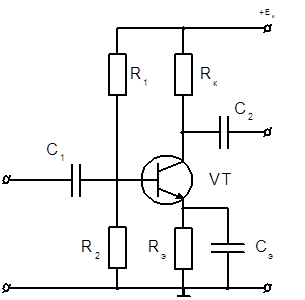

ЗАДАЧА 2. Схемы усилительных каскадов приведены на рисунках 1 – 4. Исходные данные для расчета заданы в таблицах 3 и 4. Входные и выходные характеристики транзисторов приведены в Приложении 5. При расчете каскадов с Rэ его величину принять равной 0.1Rк. Для каскадов с делителем R1 и R2 ток делителя принять 5Iбп.

ЗАДАНИЕ.

1. Начертить схему усилительного каскада с учетом заданного типа транзистора. На схеме указать токи и напряжения транзистора, а также Uвх и Uвых.

2. По заданным в таблице 4 параметрам на характеристиках транзистора нанести точку покоя и построить статическую линию нагрузки. Рассчитать величину сопротивлений резисторов, обеспечивающих заданный режим покоя. При расчете учесть, что Iк >> Iб.

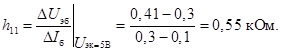

3. В точке покоя по характеристикам транзистора определить его h-параметры (h11, h21, h22). Параметр h12 принять равным 0.

4. Начертить схему замещения усилителя в динамическом режиме, заменив транзистор эквивалентной схемой с h-параметрами.

5. Рассчитать с учетом нагрузки входное и выходное сопротивление каскада, коэффициенты усиления тока, напряжения и мощности.

6. Построить динамическую линию нагрузки на выходных характеристиках транзистора и определить максимальную амплитуду выходного напряжения, усиливаемого без заметных искажений сигнала, и максимальную выходную мощность.

7. Построить амплитудную характеристику каскада.

8. Определить коэффициент полезного действия каскада.

Таблица 3

| Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Схема | Рис. 1 | Рис. 2 | Рис. 3 | Рис. 4 | Рис. 1 | Рис. 3 |

Таблица 4

| Вариант | Тип транзистора | Напряжение источника питания Eк, В | Ток покоя транзистора Iкп, мА | Напряжение покоя Uкэп, В | Сопротивление нагрузки Rн, кOм |

| 1 2 3 4 5 6 | МП25 МП25 МП25А МП25А МП25Б МП25Б | 12 20 12 20 24 27 | 5 10 10 10 15 15 | 6 10 6 10 12 14 | 10 2 10 1 10 2 |

| 7 8 9 10 11 12 | ГТ122А ГТ122Б ГТ122В ГТ122Г ГТ122А ГТ122В | 12 12 12 12 15 15 | 10 5 10 8 8 10 | 6 6 6 6 8 8 | 5 2 10 1 1 10 |

| 13 14 15 16 17 18 19 20 | КТ301А КТ301А КТ301Б КТ301Б КТ301В КТ301В КТ301Ж КТ301Ж | 12 24 12 24 12 24 12 24 | 4 4 5 5 5 5 3 3 | 6 12 6 12 6 12 6 12 | 10 3 10 4 10 2 10 4 |

| 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | КТ315А КТ315А КТ315Б КТ315Б КТ315В КТ315В КТ315Г КТ315Г КТ315Е КТ315Е | 12 12 12 15 24 24 12 12 12 15 | 20 25 25 20 10 15 20 20 20 20 | 6 6 6 7 12 12 6 6 6 7 | 5 1 1 0.5 10 2 5 0.5 2 1 |

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4

ЗАДАЧА 3. Схемы усилительных каскадов приведены на рисунках 1 – 4. Исходные данные для расчета заданы в таблицах 5 и 6. В Приложении 4 приведены транзисторы, которые надо использовать в схеме каскада, и их основные параметры. При расчете каскадов с Rэ его величину принять равной 0.1Rк. Для каскадов с делителем R1 и R2 ток делителя принять 5Iбп.

ЗАДАНИЕ.

1. Начертить схему каскада с учетом заданного типа транзистора. Указать полярность источника питания, токи и напряжения между электродами транзистора, а также входное и выходное напряжения.

2. По заданным Ек, Рн и амплитуде выходного напряжения Uвых m выбрать точку покоя и тип транзистора по его предельным параметрам.

3. Рассчитать сопротивления резисторов, которые должны обеспечить работу транзистора в выбранной точке покоя.

4. Начертить схему замещения каскада в динамическом режиме, заменив транзистор эквивалентной схемой с h- параметрами.

5. Проверить работу каскада в динамическом режиме, построив динамическую линию нагрузки. Если каскад не обеспечивает заданное значение Uвых m, точку покоя следует выбрать снова.

6. Рассчитать коэффициенты усиления тока, напряжения и мощности.

7. Начертить в масштабе амплитудную характеристику каскада при работе на заданную нагрузку. Рассчитать коэффициент полезного действия.

Таблица 5

| Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Схема | Рис. 3 | Рис. 4 | Рис. 1 | Рис. 2 | Рис. 3 | Рис. 4 |

| Тип транзистора | n – p – n | p – n – p | ||||

Таблица 6

| Вариант | Напряжение источника питания Ек, В | Выходное напряжение Uвых m, В. | Мощность нагрузки Рн, мВт |

| 1 2 3 4 5 | 12 | 5 4,5 4 3,5 3 | 5 |

| 6 7 8 9 10 | 16 | 6 5,5 5 4,5 4 | 10 |

| 11 12 13 14 15 | 20 | 7 6,5 6 5,5 5 | 15 |

| 16 17 18 19 20 | 24 | 8 7,5 7 6,7 6 | 20 |

| 21 22 23 24 25 | 27 | 9 8,5 8 7,5 7 | 25 |

| 26 27 28 29 30 | 36 | 12 11,5 11 10,5 10 | 30 |

ЗАДАЧА 4. На основе операционного усилителя (ОУ) проектируется усилитель низкой частоты с заданным коэффициентом усиления напряжения. Тип ОУ, требуемый коэффициент усиления и минимальное входное напряжение Uвх min приведены в таблице 7. Сопротивление нагрузки значительно больше выходного сопротивления ОУ.

ЗАДАНИЕ.

- Начертить заданную схему усилителя с цепью обратной связи и источниками питания. Указать входное и выходное напряжения.

- Рассчитать сопротивления резисторов схемы для получения требуемого коэффициента усиления.

- Определить максимальную амплитуду входного синусоидального сигнала, при которой не будет значительных искажений выходного сигнала.

- Начертить амплитудную характеристику усилителя.

Таблица 7

| Вариант | Тип ОУ | Требуемый коэффициент усиления | Uвх min, мВ | Тип усилителя | ||

| Группа 1, 4 | Группа 2, 5 | Группа 3, 6 | ||||

| 1 2 3 4 5 6 | К140УД1А | 25 50 100 25 50 75 | 30 60 90 30 60 90 | 50 75 100 50 75 100 | 15 10 5 10 5 5 | инвертирующий “ “ неинвертирующий “ “ |

| 7 8 9 10 11 12 | К140УД1Б | 30 60 90 30 60 90 | 50 75 100 50 75 100 | 100 200 300 100 200 300 | 20 15 10 10 10 5 | инвертирующий “ “ неинвертирующий “ “ |

| 13 14 15 16 17 18 | К140УД2А | 50 75 100 50 75 100 | 100 200 300 100 200 300 | 75 100 150 75 100 150 | 5 5 10 10 10 5 | инвертирующий “ “ неинвертирующий “ “ |

| 19 20 21 22 23 24 | К140УД6 | 100 200 300 100 200 300 | 75 100 150 75 100 150 | 25 50 100 25 50 75 | 1 1 1 2 2 2 | инвертирующий “ “ неинвертирующий “ “ |

| 25 26 27 28 29 30 | К140УД7 | 75 100 150 75 100 150 | 25 50 100 25 50 75 | 30 60 90 30 60 90 | 3 3 1 3 3 3 | инвертирующий “ “ неинвертирующий “ “ |

ЗАДАЧА 5. На основе операционного усилителя проектируется сумматор для выполнения заданной операции. Тип ОУ, выполняемая операция и сопротивление резистора обратной связи приведены в таблице 8. Сопротивление нагрузки значительно больше выходного сопротивления ОУ.

ЗАДАНИЕ.

1. Начертить схему сумматора для реализации заданной операции с указанием источников питания, входного и выходного напряжений.

2. Рассчитать величину сопротивлений резисторов входных цепей.

Таблица 8

| Вариант | Тип ОУ | Выполняемая операция | Сопротивление обратной связи, кОм | Тип сумматора | ||

| Груп- па 1, 4 | Груп- па 2, 5 | Груп- па 3, 6 | ||||

| 1 2 3 4 5 6 7 8 | К140УД1А | U1+2U2+3U3 4U1+U2+U3 2U1+U2+2U3 -(U1+2U2+3U3) -(4U1+U2+U3) -(2U1+U2+2U3) U1+2U2-3U3-4U4 2U1+U2-3U3-2U4 | 20 | 50 | 75 | неинвертирующий “ “ инвертирующий “ “ параллельный “ |

| 9 10 11 12 13 14 15 16 | К140УД2А | 3U1+2U2+2U3 U1+4U2+2U3 2U1+3U2+U3 -(3U1+2U2+2U3) -(U1+4U2+2U3) -(2U1+3U2+3U3) 3U1+U2-2U3-U4 4U1+2U2-3U3-2U4 | 50 | 75 | 100 | неинвертирующий “ “ инвертирующий “ “ параллельный “ |

| 17 18 19 20 21 22 23 24 | К140УД6 | 5U1+U2+U3 3U1+U2+4U3 2U1+5U2+U3 -(5U1+U2+U3) -(5U1+U2+2U3) -(3U1+U2+4U3) 5U1+U2-U3-U4 2U1+U2-5U3-U4 | 75 | 100 | 40 | неинвертирующий “ “ инвертирующий “ “ параллельный “ |

| 25 26 27 28 29 30 | К140УД7 | 6U1+2U2+U3 6U1+4U2+U3 -(U1+6U2+U3) -(2U1+2U2+5U3) 5U1+2U2-3U3-U4 U1+6U2-U3-4U4 | 100 | 20 | 150 | неинвертирующий “ инвертирующий “ параллельный “ |

ЗАДАЧА 6. Работа автоматизированного комплекса контролируется по N параметрам: положение рабочих органов и заготовок, давление и температура масла в системе, давление охлаждающей жидкости и т.д. Параметры контролируются двоичными датчиками. При отклонении хотя бы одного из параметров от нормы комплекс автоматически отключается. Система управления построена на элементах положительной логики, то есть наличие сигнала, например, о достаточном давлении масла соответствует 1, а отсутствие сигнала – 0. Число и нормальное значение контролируемых параметров заданы десятичным числом, которое получают сложением числа А (таблица 9) с числом, которое задано в таблице 10. Его надо преобразовать в двоичное число, количество разрядов которого соответствует количеству параметров, а значение каждого разряда – нормальному значению параметра.

ЗАДАНИЕ.

1. Сложить число А с числом согласно варианту.

2. Преобразовать полученное десятичное число в двоичное.

3. Пронумеровать датчики от младшего разряда двоичного числа к старшему.

4. Составить таблицу истинности и записать логическую функцию. Функция равна единице только для заданного набора.

5. Преобразовать логическую функцию в соответствии с заданным типом логических элементов.

6. Составить схему управления из заданных логических элементов.

7. Проверить на схеме правильность работы, подав на входы заданный код.

Таблица 9

| Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Число А | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |

Таблица 10

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Тип логических элементов |

| Число | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 2И – НЕ 2ИЛИ – НЕ |

| Вариант | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3И – НЕ 3ИЛИ – НЕ |

| Число | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 19 | 21 | 27 | |

| Вариант | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2И – НЕ 3ИЛИ – НЕ |

| Число | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 |

ЗАДАЧА 7. Работа производственного механизма контролируется по 4 параметрам. При трех сочетаниях этих параметров схема управления должна выдавать предупреждающий сигнал. Нужные сочетания заданы десятичными числами. Первое – в таблице 11, два других – в таблице 12. Для реализации схемы управления можно использовать только заданные типы логических элементов.

ЗАДАНИЕ.

1. Преобразовать заданные десятичные числа в четырехразрядные двоичные коды. Недостающие разряды добавить нулями.

2. Составить таблицу истинности, в которой единице должны соответствовать только заданные наборы параметров.

3. Записать и упростить логическое уравнение. Преобразовать его в соответствии с типом заданных логических элементов.

4. Составить схему управления.

5. Проверить ее работу, подав на входы заданные наборы параметров.

Таблица 11

| Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Первое число | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 |

| Тип логических элементов | 2 И-НЕ, 3 ИЛИ-НЕ | 3 И-НЕ, 2 ИЛИ-НЕ | ||||

Таблица 12

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Числа | 7, 8 | 7, 9 | 7, 10 | 7, 11 | 7, 12 | 7, 13 | 7, 14 | 7, 15 | 8, 9 | 8, 10 |

| Вариант | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| Числа | 8, 11 | 8, 12 | 8, 13 | 8, 14 | 8, 15 | 9, 10 | 9, 11 | 9, 12 | 9, 13 | 9, 14 |

| Вариант | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| Числа | 10,11 | 10,12 | 10,13 | 10,14 | 10,15 | 11,12 | 11,14 | 12,13 | 12,14 | 13,15 |

ЗАДАЧА 8. Разработать дешифратор с 2 входами, работающий на семисегментный индикатор. Схема соединений электродов индикатора (общий катод или общий анод) и логические элементы заданы в табл. 13. Индикатор показывает последовательно символы, приведенные в табл. 14.

Таблица 13

| Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Схема соединений электродов индикатора | ОК | ОА | ОК | ОА | ОК | ОА |

| Логический базис | 2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ | 2ИЛИ-НЕ | 2И-НЕ | |||

Таблица 14

| Вариант | Символы | Вариант | Символы | Вариант | Символы |

| 1 | 0123 | 11 | FLIP | 21 | ПОРА |

| 2 | 1234 | 12 | FLOP | 22 | РАНО |

| 3 | 2468 | 13 | LOAd | 23 | УГОН |

| 4 | 3210 | 14 | HOLd | 24 | РУСЬ |

| 5 | 4321 | 15 | HIFI | 25 | РАНГ |

| 6 | 6420 | 16 | OPEП | 26 | ПЕЧЬ |

| 7 | 3456 | 17 | StOP | 27 | СПОР |

| 8 | 5678 | 18 | HALt | 28 | БГПА |

| 9 | 6543 | 19 | HOPE | 29 | НОЧЬ |

| 10 | 9876 | 20 | HOLA | 30 | ГОРА |

ЗАДАЧА 9. Разработать комбинационное устройство с 4 входами, дающее на выходе F=1 при подаче на входы заданных в табл. 16 чисел в двоичном коде. При подаче на входы других чисел F=0. Используемые логические элементы приведены в табл. 15.

ЗАДАНИЕ.

1. Преобразовать заданные десятичные числа в четырехразрядные двоичные коды. Недостающие разряды добавить нулями.

2. Составить таблицу истинности, в которой единице должны соответствовать только заданные числа.

3. Записать и упростить логическое уравнение. Преобразовать его в соответствии с типом заданных логических элементов.

4. Составить схему устройства.

Таблица 15

| Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Логический базис | 2ИЛИ-НЕ | И, НЕ | 3И-НЕ | 2И-НЕ | ИЛИ, НЕ | 3ИЛИ-НЕ |

Таблица 16

| Вариант | Заданные числа | Вариант | Заданные числа | Вариант | Заданные числа |

| 1 | 4, 6, 12, 14 | 11 | 4, 5, 12, 13 | 21 | 0, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13 |

| 2 | 0, 1, 8, 9 | 12 | 4-7, 12-15 | 22 | 0-7 |

| 3 | 6, 7, 14, 15 | 13 | 8, 10, 12, 14 | 23 | 8-15 |

| 4 | 2, 6, 10, 14 | 14 | 0, 2, 4, 6 | 24 | все числа, кратные 4 |

| 5 | 9, 11, 13, 15 | 15 | 1, 3, 5, 7 | 25 | 0, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15 |

| 6 | 0, 1, 2, 3 | 16 | 0, 1, 4, 5 | 26 | все четные |

| 7 | 4, 5, 6, 7 | 17 | 8, 9, 12, 13 | 27 | все нечетные |

| 8 | 8, 9, 10, 11 | 18 | 1, 3, 9, 11 | 28 | 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14 |

| 9 | 12, 13, 14, 15 | 19 | 10, 11, 14, 15 | 29 | 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15 |

| 10 | 3, 7, 11, 15 | 20 | 1, 5, 9, 13 | 30 | 0-3, 8-11 |

ЗАДАЧА 10. Электропривод производственного механизма осуществляется тремя электродвигателями. Включение и отключение электродвигателей производится контакторами, которые управляются кнопочными постами. Для нормальной работы электродвигатели должны включаться и отключаться в определенном порядке, который задается схемой управления на логических элементах. Питание катушек контакторов осуществляется от схемы управления через усилители.

ЗАДАНИЕ.

1. Для заданного в таблице 17 порядка включения и отключения двигателей составить схему управления на стандартных логических элементах, триггерах.

2. На схеме указать кнопки включения и выключения, усилители и катушки контакторов.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Если указан порядок включения 1-2-3 – это значит, что двигатели можно запустить, нажимая кнопки “Пуск” только в таком порядке. При нажатии кнопок 1-3 третий двигатель не должен запускаться. Это же относится и к порядку отключения.

Таблица 17

| Вариант | Порядок включения двигателей | Порядок выключения двигателей |

| 1 2 3 4 5 6 | 1-2-3 2-1-3 3-2-1 1-3-2 2-3-1 3-1-2 | 1-2-3 1-3-2 2-1-3 2-3-1 3-1-2 3-2-1 |

| 7 8 9 10 11 12 | 1-2-3 2-1-3 3-2-1 1-3-2 2-3-1 3-1-2 | 1-3-2 2-1-3 2-3-1 3-1-2 3-2-1 1-2-3 |

| 13 14 15 16 17 18 | 1-2-3 2-1-3 3-2-1 1-3-2 2-3-1 3-1-2 | 2-1-3 2-3-1 3-1-2 3-2-1 1-2-3 1-3-2 |

| 19 20 21 22 23 24 | 1-2-3 2-1-3 3-2-1 1-3-2 2-3-1 3-1-2 | 2-3-1 3-1-2 3-2-1 1-2-3 1-3-2 2-1-3 |

| 25 26 27 28 29 30 | 1-2-3 2-1-3 3-2-1 1-3-2 2-3-1 3-1-2 | 3-1-2 3-2-1 1-2-3 1-3-2 2-1-3 2-3-1 |

ЗАДАЧА 11. Составить схему суммирующего счетчика на D-триггерах К155ТМ2 или JK-триггерах К155ТВ1. Тип счетчика и модуль счета заданы в таблице 18. При необходимости можно использовать логические элементы той же серии. Предусмотреть установку нуля счетчика.

ЗАДАНИЕ.

1. Выбрать необходимое число триггеров и составить таблицу состояний счетчика для заданного модуля счета.

2. Начертить схему счетчика с обозначением входов и выходов.

3. Начертить временную диаграмму работы счетчика за полный цикл работы.

Таблица 18

| Вариант | Тип счетчика | Тип триггера | Модуль счета |

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Параллельный “ “ “ Кольцевой “ “ “ “ “ | D JK D JK D JK D JK D JK | 5 5 6 6 5 5 6 6 7 7 |

| 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Последовательный “ “ “ “ “ “ “ “ “ | D JK D JK D JK D JK D JK | 5 5 6 6 7 7 9 9 10 10 |

| 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ | D JK D JK D JK D JK D JK | 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 |

ЗАДАЧА 12. Разрядность и тип регистра, тип триггеров, из которых следует составить схему заданного регистра, заданы в таблице 19. При необходимости можно использовать дополнительно стандартные логические элементы.

ЗАДАНИЕ.

1. Составить из заданного типа триггеров схему последовательного или параллельного регистра нужной разрядности.

2. В регистрах предусмотреть входы «Сброс» и «Запись».

3. Начертить временные диаграммы работы регистра при записи произвольного слова.

4. Кратко описать назначение и принцип работы регистра, используя временные диаграммы.

Таблица 19

| Вариант | Тип регистра | Разрядность | Тип триггеров |

| 1 2 3 4 5 | Параллельный | 3 4 5 6 7 | D |

| 6 7 8 9 10 | Последовательный | 3 4 5 6 7 | JK |

| 11 12 13 14 15 | Параллельный | 3 4 5 6 7 | Синхронный RS |

| 16 17 18 19 20 | Последовательный | 3 4 5 6 7 | D |

| 21 22 23 24 25 | Параллельный | 3 4 5 6 7 | JK |

| 26 27 28 29 30 | Последовательный | 3 4 5 6 7 | Синхронный RS |

ТИПОВЫЕ РАСЧЕТЫ К ЗАДАЧАМ

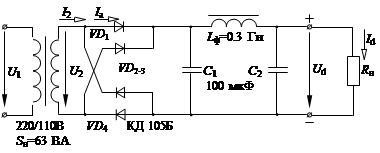

ПРИМЕР 1. Схема выпрямителя с П-образным индуктивно-емкостным фильтром приведена на рис. 5. Номинальное напряжение нагрузки 100 В, номинальная мощность – 50 Вт, допустимый коэффициент пульсации 0,5%, напряжение сети переменного тока 220В при частоте 50 Гц.

Выбрать тип вентилей, определить расчетную мощность и коэффициент трансформации трансформатора, параметры фильтра.

РЕШЕНИЕ.

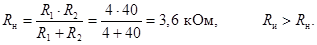

1. Выбор вентилей.

Ток нагрузки

Рис. 5

Для однофазного мостового выпрямителя среднее значение прямого тока через вентиль (Приложение 1)

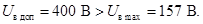

Обратное максимальное напряжение на вентиле

Выбираем вентили КД105Б (Приложение 3), для которых

2. Определение параметров трансформатора.

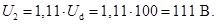

Для однофазного мостового выпрямителя действующее значение вторичного напряжения

Откуда коэффициент трансформации

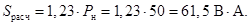

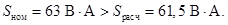

Расчетная мощность

Выбираем трансформатор

U1/U2 = 220/110 B;

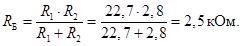

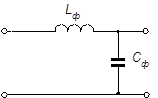

3. Определение параметров фильтра (Приложение 2).

Коэффициент пульсаций на выходе однофазного мостового выпрямителя

Требуемый коэффициент пульсаций

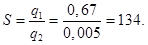

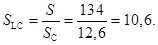

Коэффициент сглаживания фильтра

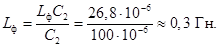

П-образный фильтр состоит из простого C-фильтра и Г-образного LC-фильтра. Его коэффициент сглаживания

Принимаем емкость конденсаторов фильтра C1 = C2 = 100 мкФ. Тогда

,

,

где m – число пульсаций выпрямленного напряжения за период (Приложение 1);

Rн – сопротивление нагрузки:

Тогда коэффициент сглаживания LC-фильтра

Для LC-фильтра

При C2 = 100 мкФ

Параметры фильтра C1 = C2 = 100 мкФ, Lф = 0,3 Гн удовлетворяют условиям эффективной работы (Приложение 2):

и

и  .

.

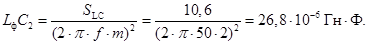

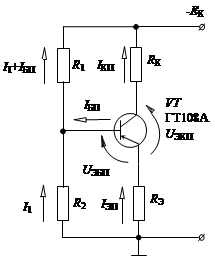

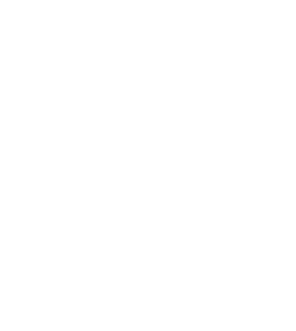

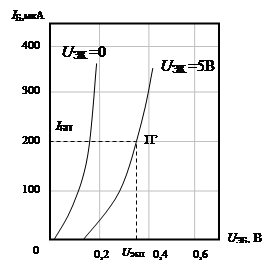

Пример 2. Для усилительного каскада на транзисторе ГТ108А, схема которого приведена на рис. 4, заданы: напряжение источника питания 9 В, ток покоя коллектора 10 мА, напряжение покоя эмиттер-коллектор – 4 В, сопротивление нагрузки 1 кОм. Рассчитать сопротивления резисторов схемы, определить коэффициент усиления напряжения, тока и мощности, входное и выходное сопротивления каскада, максимальную амплитуду выходного синусоидального сигнала. Принять Rэ=0,1Rк и ток делителя I1=5Iбп.

Решение.

Решение.

При использовании транзистора p- n- p типа необходимо изменить полярность источника питания Eк на рис. 4. При этом направления токов и напряжений меняются на противоположные.

1. Статический режим или режим покоя.

В статическом режиме входное напряжение отсутствует и токи протекают только под действием источника питания Eк. Сопротивление конденсаторов постоянному току равно бесконечности и поэтому схема каскада в этом режиме имеет следующий вид (рис. 6).

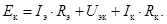

Уравнение статической линии нагрузки:

Учитывая, что

Откуда ток коллектора

При использовании значений тока в миллиамперах сопротивления получаются в килоомах.

По полученному уравнению на выходных характеристиках транзистора ГТ108А строим статическую линию нагрузки (рис. 7) по двум точкам: точка покоя П с координатами Iкп = 10 мА и Uэкп= 4 В и точка отсечки Iк = 0,

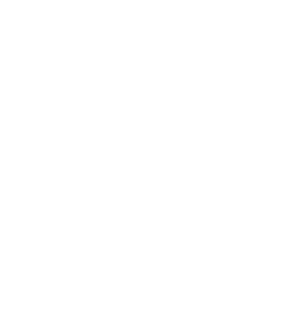

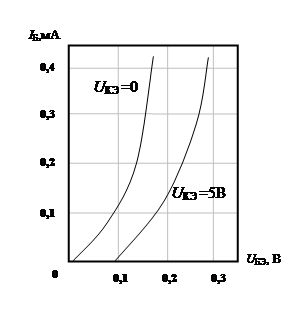

Входные характеристики

ГТ108A, ГТ108В

Германиевые сплавные p-n-p транзисторы предназначены для работы в схемах усиления и генерирования.

Корпус металлический, масса не более 0,5 г.

Uкэ m = 10 В,

Iк m = 50 мА,

Pк m = 75 мВт,

Тк m = 55 ОС

Выходные характеристики

Рис. 7

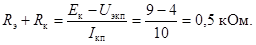

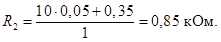

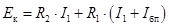

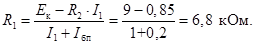

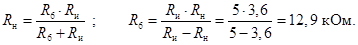

Подставляя в уравнение линии нагрузки значения Eк, Iкп и Uэкп, получаем

Так как по условию Rэ = 0,1Rк, то

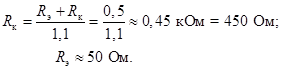

Для контура Rэ– эмиттер – база – R2 можно написать уравнение по второму закону Кирхгофа:

;

;

Точка покоя П лежит на выходной характеристике Iб = 200 мкА=0,2 мА. По входной характеристике Uэк = 5 В для этого тока базы получаем Uэбп = 0,35 В.

Учитывая, что Iкп  Iэп и I1=5Iбп=5∙0,2=1 мА.

Iэп и I1=5Iбп=5∙0,2=1 мА.

Аналогично для контура R2– R1 – Eк

;

;

2. Динамический режим.

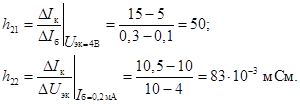

По выходным характеристикам транзистора в точке покоя П определяем

По входной характеристике

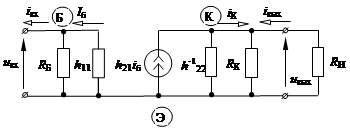

В динамическом режиме источник питания Eк закорочен, а токи протекают только за счет  Емкость конденсаторов выбирается так, чтобы на минимальной рабочей частоте их сопротивление было значительно меньше активных сопротивлений схемы и конденсаторы можно считать закороченными. Тогда, заменив транзистор эквивалентной схемой с h-параметрами, получим схему замещения усилителя (рис. 8).

Емкость конденсаторов выбирается так, чтобы на минимальной рабочей частоте их сопротивление было значительно меньше активных сопротивлений схемы и конденсаторы можно считать закороченными. Тогда, заменив транзистор эквивалентной схемой с h-параметрами, получим схему замещения усилителя (рис. 8).

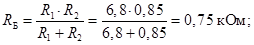

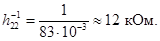

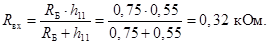

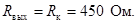

В этой схеме

Так как  , то им можно пренебречь.

, то им можно пренебречь.

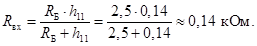

Входное сопротивление каскада

Выходное сопротивление каскада

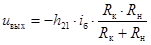

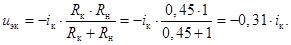

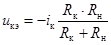

Коэффициент усиления напряжения находим с помощью уравнений для входной и выходной цепей (рис.8):

;

;

;

;

(минус показывает, что uвых в противофазе с uвх).

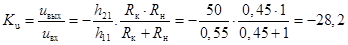

Коэффициент усиления тока

;

;

Коэффициент усиления мощности

Уравнение динамической линии нагрузки записывается по второму закону Кирхгофа для выходного контура схемы замещения каскада

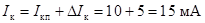

При  каскад работает в статическом режиме и динамическая линия нагрузки должна приходить через точку покоя П. При изменении коллекторного тока

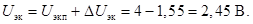

каскад работает в статическом режиме и динамическая линия нагрузки должна приходить через точку покоя П. При изменении коллекторного тока  напряжение Uэк изменится на -1,55 В, т. е. вторая точка динамической линии нагрузки имеет координаты

напряжение Uэк изменится на -1,55 В, т. е. вторая точка динамической линии нагрузки имеет координаты

и

и

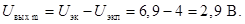

Через точки с этими координатами проводим динамическую линию нагрузки. Она пересекает характеристику  в точке, которая соответствует Uэк=6,9 В. Следовательно, максимальная амплитуда выходного напряжения

в точке, которая соответствует Uэк=6,9 В. Следовательно, максимальная амплитуда выходного напряжения

Максимальная выходная мощность

Пример 3. Схема каскада усиления переменного тока приведена на рис. 4. Транзистор n- p- n. Напряжение источника питания Ек =36 В, мощность нагрузки Рн=30 мВт, максимальная амплитуда выходного напряжения Uвых m=9 В.

ЗАДАНИЕ.

Выбрать параметры точки покоя, тип транзистора. Рассчитать сопротивления резисторов, динамические параметры каскада. Определить КПД каскада и построить его амплитудную характеристику.

РЕШЕНИЕ.

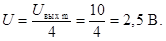

- Параметры нагрузки.

Заданы Рн=30 мВт и Uвых m=9 В.

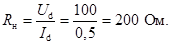

Сопротивление нагрузки

Rн=  .

.

Амплитуда тока нагрузки

Iвых m=  .

.

- Выбор точки покоя.

Чтобы избежать нелинейных искажений выходного сигнала, параметры точки покоя выбираются из следующих условий:

Iкп  Iвых m;

Iвых m;

Uкэп  Uвых m + DU,

Uвых m + DU,

где DU – напряжение на транзисторе в режиме насыщения, принимается 1...1,5 В.

Чем больше выбран Iкп, тем больше мощность, потребляемая от источника питания и, следовательно, ниже КПД каскада. При малом Iкп могут возникнуть нелинейные искажения выходного сигнала.

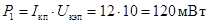

Принимаем Iкп=12 мА, Uкэп=10 В.

- Выбор транзистора.

Если не указаны дополнительные условия, транзистор выбирается по предельным параметрам:

Uкэ доп  Ек =36 В;

Ек =36 В;

Iк доп  Iкп + Iвых m =12+6,7=18,7 мА;

Iкп + Iвых m =12+6,7=18,7 мА;

Рк доп  Iкп·Uкэп = 12·10 = 120 мВт.

Iкп·Uкэп = 12·10 = 120 мВт.

Выбираем транзистор КТ315В (Приложение 4), у которого

Uкэ доп = 40 В; Iк доп = 100 мА; Рк доп = 150 мВт.

Данный транзистор имеет следующие h-параметры:

h11=0,14 кОм; h21=50; h22=0,3 мкСм.

Параметром h12 пренебрегаем, а рекомендуемое напряжение база-эмиттер в режиме покоя Uбэп=1,0 В.

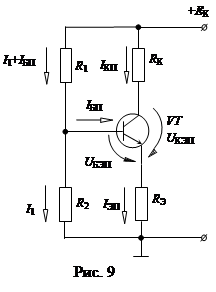

- Статический режим.

В статическом режиме источник сигнала отключен и каскад работает только под действием источника питания Ек. Поэтому сопротивление конденсаторов равно бесконечности и расчетная схема имеет следующий вид (рис. 9).

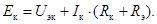

Уравнение статической линии нагрузки

Ек = Iк Rк + Uкэ + Iэ Rэ.

Так как Iэ = Iк + Iб и Iк >> Iб , то Iэ » Iк ;

Ек = Iк ·(Rк + Rэ) + Uкэ.

Рекомендуется принимать Rэ = (0,1 …0,2) Rк.

Рекомендуется принимать Rэ = (0,1 …0,2) Rк.

Тогда

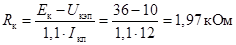

Ек = 1,1 Iк Rк + Uкэ.

В режиме покоя Iк = Iкn , Uкэ= Uкэп.

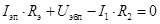

Сопротивления

;

;

Rэ= 0,2 кОм.

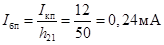

Чтобы в динамическом режиме не менялись существенно условия работы конденсатора, ток делителя рекомендуется выбирать в 5…10 раз больше Iбп. Примем I1 = 5Iбп.

;

;

I1 = 5·Iбп =5·0,24 = 1,2 мА.

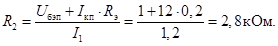

Для контура R2—база—эмиттер—Rэ уравнение по второму закону Кирхгофа:

-R2 I1 + Uбэп + Iкп Rэ = 0;

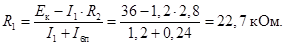

Второе уравнение для контура Eк – R1 – R2:

Eк = (I1+ Iбп)·R1 +I1·R2;

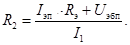

- Динамический режим.

В динамическом режиме Ек закорочен, а сопротивлением конденсаторов можно пренебречь, так как их емкость выбирается из условия, чтобы на минимальной рабочей частоте реактивное сопротивление конденсаторов было на порядок меньше сопротивлений резисторов схемы. Поэтому схема замещения каскада с учетом h-параметров транзистора имеет вид, подобный рис. 8, но с противоположными направлениями токов, напряжений и источника тока. В этой схеме

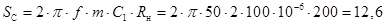

Входное сопротивление каскада

Выходное сопротивление

Уравнение динамической линии нагрузки

.

.

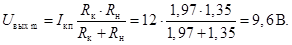

Максимальная амплитуда выходного напряжения при Iкm=Iкп

По заданию Uвых m=9 В. Поэтому сигнал искажаться не будет. Если бы Uвых m получилась меньше заданной, надо было бы увеличить Iкп и расчет повторить.

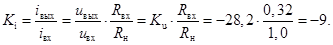

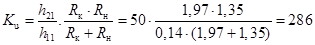

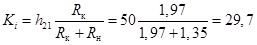

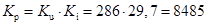

Коэффициенты усиления:

;

;

;

;

.

.

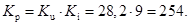

Потребляемая мощность (мощность потребляемая делителем незначительна и ее не учитывают)

.

.

КПД при P2=PН=30 мВт

.

.

Для каскадов, работающих в классе А, это достаточно высокий КПД, близкий к максимально возможному 0,35.

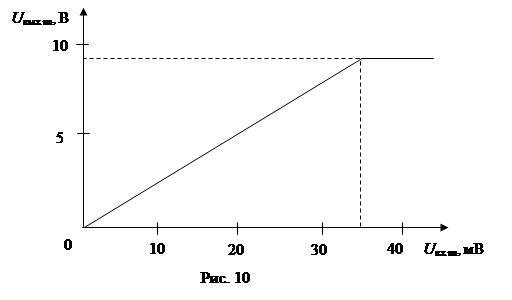

- Амплитудная характеристика Uвых m = f (Uвх m).

Uвых m = Ku·Uвх m =286 ·Uвх m.

Это линейное уравнение справедливо до Uвых m= 9,6 В. Дальнейший рост напряжения ограничивается тем, что транзистор закрывается. Следовательно амплитудную характеристику (рис. 10) можно построить по двум точкам :

первая точка – начало координат Uвх m = 0, Uвых m= 0;

вторая точка – Uвых m= 9,6 В, Uвх m = Uвых m/Ku = 9,6/286 = 33,6 мВ.

|

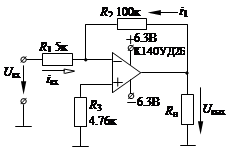

Пример 4. Коэффициент усиления инвертирующего усилителя равен 20. Усилитель на ОУ К140УД2Б, который имеет следующие основные параметры: напряжение источников питания Eп= ±6,3 В, разность входных токов ΔIвх=0,2 мкА, коэффициент усиления K`u=3000, максимальное выходное напряжение Uвых m= ±3 В, входное сопротивление R`вх=0,3 МОм, выходное сопротивление R`вых=1 кОм.

Рассчитать сопротивления резисторов схемы для получения заданного коэффициента усиления, определить входное и выходное сопротивления усилителя с обратной связью и максимальную амплитуду входного синусоидального сигнала, при которой не будет заметных искажений выходного сигнала. Сопротивлением нагрузки пренебречь.

Решение.

Схема инвертирующего усилителя на ОУ приведена на рис. 11.

Параметры ОУ приведены в Приложении 6.

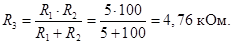

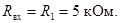

1. Для инвертирующего усилителя на ОУ входное сопротивление Rвх=R1. Чтобы не загружать источники сигнала, величину R1 желательно иметь большой. Но падение напряжения на R1 от разностного тока ΔIвх воспринимается усилителем как сигнал. Чтобы отстроить эту помеху от полезного сигнала, надо иметь ΔIвх·R1 значительно меньше, чем Uвх min.

|

Принимаем R1= 5 кОм, тогда ΔIвх·R1= 0,2·5= 1 мВ << Uвх min= 10 мВ.

Сопротивление обратной связи

R2=Ku·R1= 20·5= 100 кОм.

Для уравнивания входных токов ОУ по обоим входам в цепь неинвертирующего входа включают резистор R3:

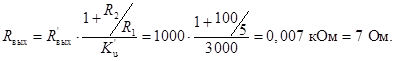

2. Входное сопротивление инвертирующего усилителя на ОУ с обратной связью

Выходное сопротивление

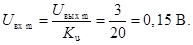

3. Амплитуда выходного сигнала не может быть больше максимального выходного напряжения (для данного типа ОУ – 3 В). Поэтому максимальная амплитуда входного синусоидального сигнала составит

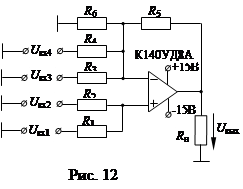

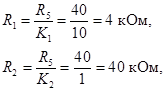

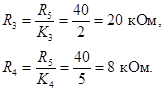

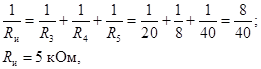

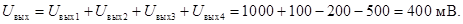

Пример 5. Параллельный сумматор для реализации операций Uвых=10U1+U2-2U3-5U4 выполнен на ОУ К14ОУД8А, который имеет следующие основные параметры: напряжения источников питания Eп= ±15 B, максимальное выходное напряжение Uвых m=±10 В, коэффициент усиления K`u= 50000. Сопротивление обратной связи равно 40 кОм. Определить сопротивления резисторов во входных цепях схемы и максимальную величину входного единичного напряжения U.

Решение.

Схема параллельного сумматора для реализации заданной функции приведена на рис. 12. Число неинвертирующих входов соответствует числу положительных, а число инвертирующих – числу отрицательных членов функции.

1. Выходное напряжение параллельного сумматора Uвых=  Kiн·Uiн -

Kiн·Uiн -  Kiи·Uiи, где Kiн, Uiн, Kiи, Uiи – коэффициенты усиления (весовые коэффициенты) и входные напряжения по каждому из неинвертирующих и инвертирующих входов:

Kiи·Uiи, где Kiн, Uiн, Kiи, Uiи – коэффициенты усиления (весовые коэффициенты) и входные напряжения по каждому из неинвертирующих и инвертирующих входов:

где Roc – сопротивление обратной связи (резистор R5), Ri – сопротивление в цепи данного входа. По заданному значению R5 и весовым коэффициентам входов (K1=10, K2=1, K3=2, K4=5) определяем

Для нормальной работы сумматора надо уравнять сопротивления по обоим входам. В противном случае входные токи ОУ вызовут на них неодинаковое падение напряжений и на входе ОУ появиться разностный сигнал, который будет им усилен. На выходе будет Uвых при отсутствии Uвх. Входное сопротивление по инвертирующему входу

по неинвертирующему входу

Чтобы выровнять входные сопротивления параллельно инвертирующему входу, надо включить резистор R6 так, чтобы

2. Выходное напряжение при выполнении данной операции Uвых=10U+U-2U-5U=4U. При максимальном выходном напряжении ОУ 10 В единичное входное напряжение (равное по всем входам)

3. При единичном входном напряжении 100 мВ Uвх1=Uвх2=Uвх3=Uвх4=100 мВ. Доля выходного напряжения за счет первого входа Uвых1=K1Uвх1=10·100=1000 мВ. Для других входов Uвых2=K2Uвх2=1·100=100 мВ, Uвых3=-K3Uвх3= -2·100= -200 мВ, Uвых4=-K4Uвх4 =-5· ·100= -500 мВ. Выходное напряжение сумматора

Пример 6. Работа механизма контролируется по N параметрам, которые могут принимать два значения 0 или 1. Количество параметров и их нормальное значение задано десятичным числом 341. При несовпадении хотя бы одного из параметров механизм отключается. Составить схему управления механизмом, используя логические элементы 3И-НЕ, 3ИЛИ-НЕ.

Решение.

1. Заданное десятичное число 341 преобразуем в двоичное: 101010101. Следовательно, механизм контролируется по 9 параметрам (двоичное число имеет 9 разрядов). Нормальное значение параметров: X9=1, X8=0, X7=1, X6=0, X5=1, X4=0, X3=1, X2=0, X1=1.

2. Таблица истинности. Логическая функция зависит от 9 аргументов. Следовательно, таблица истинности должна состоять из 512 наборов. Только для одного заданного набора функция равна 1. Поэтому нет смысла приводить все наборы. Ограничимся для примера только пятью.

Таблица 20

| X9 | X8 | X7 | X6 | X5 | X4 | X3 | X2 | X1 | F |

| 0 0 … 1 … 1 1 | 0 0 … 0 … 1 1 | 0 0 … 1 … 1 1 | 0 0 … 0 … 1 1 | 0 0 … 1 … 1 1 | 0 0 … 0 … 1 1 | 0 0 … 1 … 1 1 | 0 0 … 0 … 1 1 | 0 1 … 1 … 0 1 | 0 0 … 1 … 0 0 |

3. Логическая функция. При составлении логической функции по таблице истинности через минтермы

где Fi, mi – значение функции и минтерм, соответствующие i-ой строке. Минтерм – это произведение (конъюнкция) всех переменных составляющих строки. Переменные входят в произведение в прямом виде, если их значение в строке 1, и в инверсном, если их значение 0. Так как F=1 только для одной строки, то логическая функция будет содержать только один минтерм

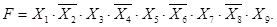

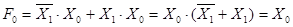

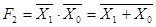

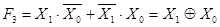

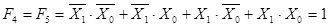

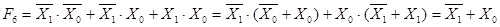

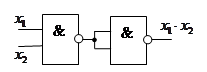

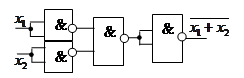

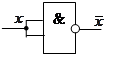

4. Преобразование логической функции в соответствие с данными элементами. Используемые логические элементы выполняют следующие функции:

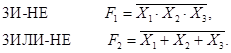

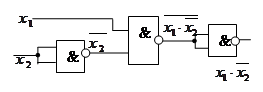

Преобразуемая функция F содержит 9 переменных, а у каждого из логических элементов можно использовать не более 3 входов. Поэтому надо произвести декомпозицию функции F, т. е. представить ее в виде набора функций F1 и F2, каждая из которых должна содержать не более 3 переменных. Подобные преобразования проводят, используя законы и теоремы алгебры логики. Применив закон ассоциативности (Приложение 7), исходную функцию представим в следующем виде:

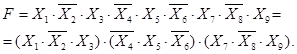

Выполнив операцию двойного отрицания каждого члена и используя теорему де-Моргана (Приложение 7), получим

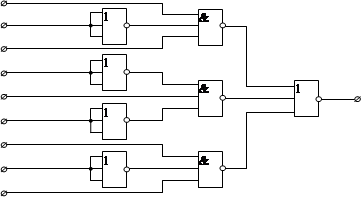

В такой форме функция F может быть реализована на заданных элементах. Инверсию X2, X4, X6, X8 можно выполнить на элементах И-НЕ или ИЛИ-НЕ, объединив их входы. Схема соединения элементов представлена на рис. 13.

X1

X1

X2

X3

X4

X5 F

X6

X7

X8

X9 Рис. 13

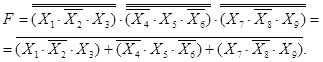

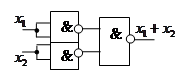

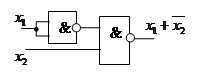

Для реализации схемы требуется 8 логических элементов (5 элементов 3ИЛИ-НЕ и 3 элемента 3И-НЕ). При другом методе декомпозиции функции F число логических элементов можно уменьшить. Например, исходную функцию можно представить так:

В таком виде ее тоже можно реализовать на заданных элементах. Схема соединения логических элементов приведена на рис. 14.

X1

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9 Рис. 14

В схеме использовано только 4 логических элемента (2 элемента 3И-НЕ и 2 элемента 3ИЛИ-НЕ). Такая схема более экономична и обладает большим быстродействием. Поэтому при проектировании всегда стараются оптимизировать схему. Для проверки работы схемы на входах X1…X9 указаны значения переменных и значение функции. Легко проверить, что при любом другом наборе F=0.

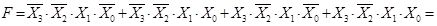

Пример 7. Разработать комбинационное устройство с 4 входами, дающее на выходе F=1 при подаче на входы чисел 2, 3, 10, 11 в двоичном коде. При подаче на входы других чисел F=0.

Решение.

| X3 | X2 | X1 | X0 | F |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

|

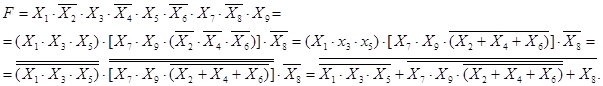

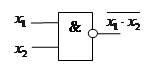

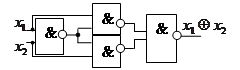

Запишем логическую функцию и преобразуем ее согласно тождествам и законам алгебры логики (Приложение 7):

.

.

Это – элемент “Запрет X2” (Приложение 8). Схему нужно реализовать в заданном базисе.

Наглядный и простой способ решения – графический с помощью карт Карно (рис. 15) Минтермы, соответствующие двум соседним (в столбце или ряду) клеткам карты Карно, отличаются значениями только одной переменной. Поэтому дизъюнкция этих минтермов дает одну импликанту, в которой исключена переменная, имеющая взаимоинверсные значения. На карте Карно графически объединяют клетки, представляющие одну импликанту. Такое объединение клеток эквивалентно выполнению операции склеивания минтермов (Приложение 7) и позволяет получить более простое выражение логической функции.

Правила объединения клеток:

1. Объединяются две соседние клетки в столбце или ряду, четыре соседние клетки, составляющие квадраты.

2. Объединяются клетки или пары клеток, крайние в столбцах или рядах.

| X1X0 |

| ||||

| X3X2 | 00 | 01 | 11 | 10 | |

| 00 | 1 | 1 | |||

| 01 | |||||

| 11 | |||||

| 10 |  1 1

| 1 | |||

3. Объединяются полные столбцы или ряды, пары рядом расположенных столбцов или рядов, а также крайние столбцы или ряды на карте.

4. Для функций пяти или шести переменных объединяются клетки, пары соседних клеток, квадраты, столбцы, ряды, пары соседних столбцов или рядов, расположенные симметрично относительно вертикальной или горизонтальной оси карты Карно.

Применяем правило 2 для решения данной задачи. Объединяя пары клеток, занятые 1, получаем функцию

. Рис. 15. Карта Карно

. Рис. 15. Карта Карно

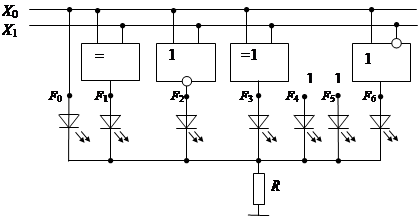

Пример 8. Разработать дешифратор, работающий на семисегментный индикатор с общим катодом. Индикатор показывает последовательно символы HELP.

Решение.

Дешифратор – комбинационное устройство, вырабатывающее на выходах сигналы высокого или низкого уровня. Состояние на выходах определяется комбинацией входных (адресных) переменных. Сигналы поступают на соответствующие сегменты знакового индикатора. Для индикатора с ОК на сегменты, которые должны светиться, подают сигналы высокого уровня. Для индикатора с ОА – сигналы низкого уровня.

Таблица 22

| Символ | Входы | Выходы | |||||||

| X1 | X0 | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | |

| H | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

| E | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| P | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

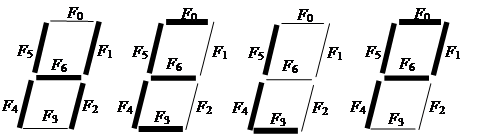

Работа разрабатываемого дешифратора на индикатор с ОК приведена в таблице истинности (табл. 22), заполненной на основании состояний индикатора (рис. 16). Два входных сигнала обеспечивают 4 возможных состояния знакового индикатора.

|

Рис.16. Состояния индикатора

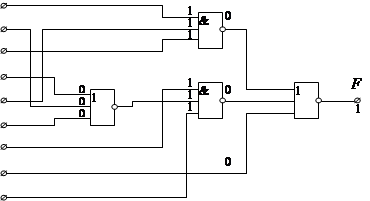

Запишем логические функции для каждого выхода и преобразуем их согласно тождествам и законам алгебры логики (Приложение 7):

;

;  ;

;

;

;  ;

;

;

;

.

.

Схема устройства показана на рис. 17. Схему нужно реализовать в заданном базисе (Приложение 8).

|

Рис. 17. Схема дешифратора с индикатором

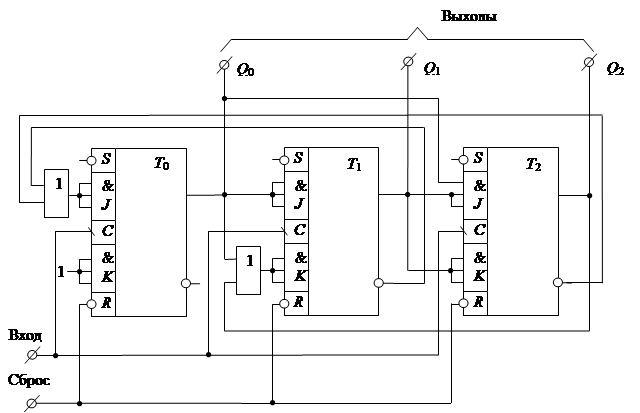

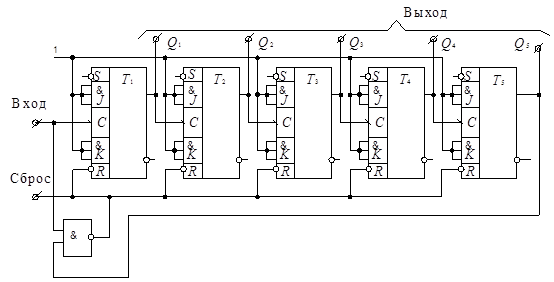

Пример 9. Составить схему суммирующего параллельного счетчика с модулем счета Kc=7 на основе JK-триггера (микросхема К155ТВ1).

Решение.

Счетчик – устройство, предназначенное для подсчета числа импульсов, поступивших на его вход, и хранения результата счета в двоичном коде. Основным параметром счетчика является модуль счета Kc– максимальное число импульсов, которое может быть подсчитано устройством. После поступления Kcимпульсов счетчик должен возвратиться в исходное состояние. Значение Kc равно числу устойчивых состояний счетчика: Kc  2m, где m – число разрядов (триггеров). При Kc=7 m=3, так как 22=4 < Kc=7 < 23=8.

2m, где m – число разрядов (триггеров). При Kc=7 m=3, так как 22=4 < Kc=7 < 23=8.

Суммирующий счетчик выполняет прямой счет, при поступлении на вход очередного импульса число на выходе счетчика увеличивается на единицу. Вычитающий счетчик уменьшает выходной код на единицу, т.е. производит обратный счет. Реверсивный счетчик может работать в режимах прямого и обратного счета.

В параллельных счетчиках считываемые импульсы подаются одновременно на синхровходы С всех триггеров. Проектирование таких счетчиков базируется на словарном методе (табл. 23).

Словарь переходов триггеров Таблица 23

| FQ | RS | JK | T | D | ||

| S | R | J | K | |||

| 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 |

| 1 | X | 0 | X | 0 | 0 | 1 |

| D | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 1 |

| Ñ | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 |

X – любой сигнал; 0 – низкий уровень сигнала; 1- высокий уровень;

D - переход из состояния 0 в 1; Ñ - переход из состояния 1 в 0

Микросхема К155ТВ1 представляет собой JK-триггер с входами R, S, 3И- J, 3И- K, C и выходами Q и  . Триггер переводится в новое состояние по отрицательному фронту (спаду) синхроимпульса С. Для предварительной установки заданного числа используют входы установки S, для перевода счетчика в исходное состояние – входы сброса R.

. Триггер переводится в новое состояние по отрицательному фронту (спаду) синхроимпульса С. Для предварительной установки заданного числа используют входы установки S, для перевода счетчика в исходное состояние – входы сброса R.

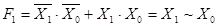

Для реализации заданного счетчика требуется не менее m=3 триггеров. При этом 2m-Kc=1 состояние будет избыточным. Используя таблицу состояний счетчика (табл. 24), находим функции переходов FQ для каждого разряда, карты которых даны на рис. 18,а.

Состояния счетчика с Kc=7 Таблица 24

| Состояние счетчика | Состояние до прихода импульса | Состояние после прихода импульса | Функции перехода | ||||||

| Q2n | Q1n | Q0n | Q2n+1 | Q1n+1 | Q0n+1 | FQ2 | FQ1 | FQ0 | |

| S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | D |

| S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | D | Ñ |

| S2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |

| S3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | D | Ñ | Ñ |

| S4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | D |

| S5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | Ñ |

| S6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ñ | Ñ | 0 |

а) FQ2 FQ1 FQ0

| Q1Q0 | Q1Q0 | Q1Q0 | ||||||||||||||||||||

| Q2 | 00 | 01 | 11 | 10 | Q2 | 00 | 01 | 11 | 10 | Q2 | 00 | 01 | 11 | 10 | ||||||||

| 0 | D | 0 | D | Ñ | 1 | 0 | D | Ñ | Ñ | D | ||||||||||||

| 1 | 1 | 1 | X | Ñ | 1 | D | X | Ñ | 1 | D | Ñ | X | ||||||||||

б) J2 J1 J0

| Q1Q0 | Q1Q0 | Q1Q0 | ||||||||||||||||||||

| Q2 | 00 | 01 | 11 | 10 | Q2 | 00 | 01 | 11 | 10 | Q2 | 00 | 01 | 11 | 10 | ||||||||

| 0 |  1 1

| 0 |  1 1

| X | X | 0 |      1 1

| X | X | 1 | ||||||||||||

| 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | ||||||||||

K2 K1 K0

| Q1Q0 | Q1Q0 | Q1Q0 | ||||||||||||||||||||

| Q2 | 00 | 01 | 11 | 10 | Q2 | 00 | 01 | 11 | 10 | Q2 | 00 | 01 | 11 | 10 | ||||||||

| 0 | X | X |  X X

| X | 0 | X |  X X

| 1 | 0 |  X X

| 1 | 1 | X | |||||||||

| 1 | X | 1 | 1 |  X X

| X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | ||||||||||

Рис. 18. Карты Карно: а) для функций перехода FQ; б) для функций входов J и K

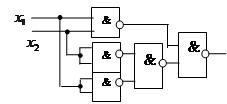

С помощью словаря переходов (см. табл. 23) получаем карты Карно для функций входов J и K триггеров в каждом разряде (рис. 18,б). После минимизации функции входов имеют вид

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

K0 = 1.

Схема счетчика показана на рис. 19.

Рис. 19

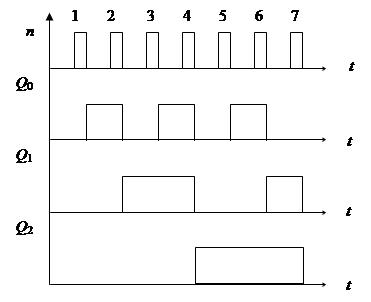

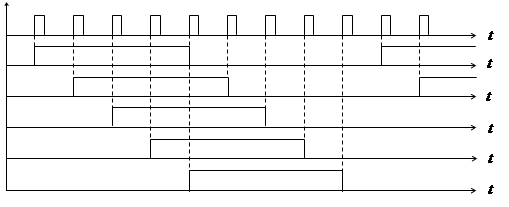

Для проверки работоспособности схемы строится ее временная диаграмма (рис. 20).

|

Рис. 20

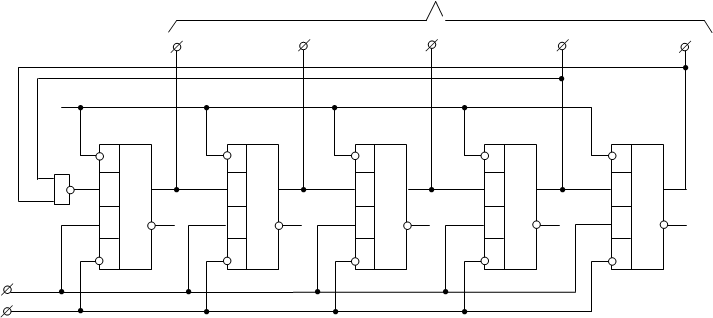

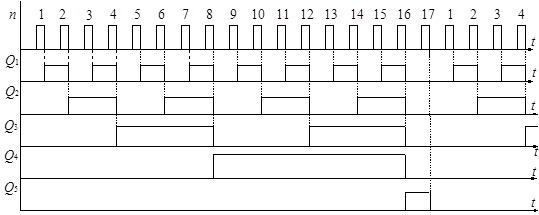

Пример 10. Составить схему суммирующего кольцевого счетчика с модулем счета Kc =9 на основе триггеров К155ТМ2. Начертить временную диаграмму работы счетчика.

Решение.

Кольцевые счетчики являются разновидностью параллельных. Счетные импульсы подаются на входы всех триггеров, но счет ведется в коде Джонсона. В связи с этим количество триггеров при модуле Kc должно быть Kc  2m. При Kc=9 m=5 и Kc <2•5=10.

2m. При Kc=9 m=5 и Kc <2•5=10.

Таблица состояния триггеров имеет следующий вид (табл. 25):

Таблица 25

| Импульс | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |

| n | n+1 | |||||||||

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 | 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 | 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 | 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 | 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 | 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 | 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 | 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 | 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 |

Как видно из таблицы, при нечетном Kc одно из состояний счетчика оказывается избыточным и его надо исключить. Обычно исключают состояние Q1=Q2=Q3=Q4=Q5=1. Для этого надо за счет связей между триггерами перевести Т1 с состояние Q1=0 при поступлении пятого импульса.

Триггеры К155ТМ2 представляют собой D-триггеры с входами  ,

,  , D, C и выходами Q и

, D, C и выходами Q и  . Счетные импульсы подаются на синхровходы триггеров. С приходом синхроимпульса D-триггер переходит в состояние, определяемое сигналом на D-входе. Он срабатывает по переднему фронту импульса. Для установки нуля счетчика (сброс) подается 0 на объединенные входы

. Счетные импульсы подаются на синхровходы триггеров. С приходом синхроимпульса D-триггер переходит в состояние, определяемое сигналом на D-входе. Он срабатывает по переднему фронту импульса. Для установки нуля счетчика (сброс) подается 0 на объединенные входы  всех триггеров.

всех триггеров.

Из приведенной таблицы состояний видно, что триггеры должны включаться один за другим и в таком же порядке отключаться. Поэтому выход Q каждого предыдущего надо соединить с входом D последующего.

На входе первого триггера Т1 высокий уровень должен поддерживаться до прихода четвертого импульса. Тогда после первого импульса Т1 перейдет в состояние Q1=1 и оно изменится только после пятого импульса. Для этого можно использовать выходы Q триггеров Т4 и Т5, у которых после четвертого импульса Q4=1 или Q5=1. Соединив Q4 и Q5 с D1 через элемент 2ИЛИ-НЕ, получают желаемый результат.

Схема счетчика приведена на рис. 21. Для проверки работы счетчика строим временные диаграммы (рис. 22).

Подачей низкого уровня на объединенные входы  переводят все триггеры в состояние Q=0. Так как Q4=0 и Q5=0 на выходе схемы 2ИЛИ-НЕ устанавливается высокий уровень, который и подается на вход D1 триггера Т1.

переводят все триггеры в состояние Q=0. Так как Q4=0 и Q5=0 на выходе схемы 2ИЛИ-НЕ устанавливается высокий уровень, который и подается на вход D1 триггера Т1.

При поступлении первого импульса Т1 устанавливается в состоянии Q1=1. Остальные остаются в состоянии Q=0, так как на входах D=0. Второй импульс переводит в состояние Q=1 триггер Т2, у которого на входе D2=Q1=1.

Когда приходит четвертый импульс, меняется состояние Т4 (Q4=1) и на входе Т1 D1=0. Пятый импульс устанавливает Т5 в состояние Q5=1 (у него D5=1), а Т1 – в состояние Q1=0. Девятый импульс переводит счетчик в состояние 00000.

Выходы

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

Уст.

S T1 S T2 S T3 S T4 S T5

1 D D D D D

C C C C C

R R R R R

Вход

Сброс

Рис. 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2

n

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Рис. 22

Пример 11. Составить схему последовательного суммирующего счетчика с модулем счета Kc =17 на основе триггеров К155ТВ1. Построить временную диаграмму работы схемы.

Решение.

При модуле счета Kc >10 в схемах параллельных счетчиков увеличивается количество дополнительных элементов и усложняются связи между триггерами, а в кольцевых счетчиках требуется большее число триггеров. При таких модулях более простой оказывается схемная реализация последовательных счетчиков.

В последовательных счетчиках счетный импульс подается только на вход первого триггера, который играет роль двоичного счетчика младшего разряда. С выхода первого триггера сигнал поступает на счетный вход второго и т. д. Каждый триггер осуществляет счет импульсов в своем разряде. Количество триггеров в счетчике должно удовлетворять условию Kc  2m.

2m.

При Kc=17 и m=5 Kc < 25=32.

Таблица состояний триггеров имеет следующий вид (табл. 26).

Таблица 26

| Импульс | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |

| n | n+1 | |||||||||

| 1 2 3 4 5 | 0 1 0 1 0 | 0 0 1 1 0 | 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 1 0 1 0 1 | 0 1 1 0 0 | 0 0 0 1 1 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |

| 6 7 8 9 10 | 1 0 1 0 1 | 0 1 1 0 0 | 1 1 1 0 0 | 0 0 0 1 1 | 0 0 0 0 0 | 0 1 0 1 0 | 1 1 0 0 1 | 1 1 0 0 0 | 0 0 1 1 1 | 0 0 0 0 0 |

| 11 12 13 14 15 | 0 1 0 1 0 | 1 1 0 0 1 | 0 0 1 1 1 | 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 | 1 0 1 0 1 | 1 0 0 1 1 | 0 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 |

| 16 17 18 19 … 32 | 1 0 1 0 … 1 | 1 0 0 1 … 1 | 1 0 0 0 … 1 | 1 0 0 0 … 1 | 0 1 1 1 … 1 | 0 1 0 1 … 0 | 0 0 1 1 … 0 | 0 0 0 0 … 0 | 0 0 0 0 … 0 | 1 1 1 1 … 0 |

Как видно из таблицы, счетчик из 5 триггеров имеет 32 устойчивых состояния. При Кc=17 должно быть исключено 15 избыточных состояний. После семнадцатого импульса счетчик из состояния 00001 должен перейти не в состояние 10001, а в исходное состояние 00000. Это осуществляется подачей на объединенные установочные входы  сигнала от комбинационной схемы, на выходе которой появляется низкий уровень, когда счетчик достиг состояния 00001.

сигнала от комбинационной схемы, на выходе которой появляется низкий уровень, когда счетчик достиг состояния 00001.

Схема счетчика приведена на рис. 23.

|

Рис. 23

При переходе Т5 в состояние Q5=1 на один из входов элемента 2И-НЕ подается высокий уровень. При подаче семнадцатого импульса на выходе у него появляется низкий уровень, который подается на входы  , и все триггеры переходят в состояние Q=0.

, и все триггеры переходят в состояние Q=0.

Временные диаграммы приведены на рис. 24.

|

Рис. 24

Так как каждый триггер работает в счетном режиме, то он переходит в новое состояние по спаду управляющего импульса, которым служит входной сигнал предыдущего триггера. Благодаря элементу 2И-НЕ после семнадцатого импульса счетчик возвращается в исходное положение.

Надо отметить, что считывание двоичного числа должно, как всегда, проводиться от старшего разряда к младшему, т. е. от выхода Q5 к выходу Q1. Например, после прохождения 10 импульсов показания счетчика будут 01010, что составит 0·24+1·23+0·22+1·21+0·20 =10.

Литература

1. Горбачев Г.Н., Чаплыгин Е.Е. Промышленная электроника: Учебник для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1988. - 320 с.

2. Забродин Ю.С. Промышленная электроника: Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1982. - 496 с.

3. Расчет электронных схем. Примеры и задачи/ Г.И. Изъюрова, Г.В. Королев, В.А. Терехов и др. - М.: Высшая школа, 1987.- 335 с.

4. Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника. - М.: Высшая школа, 1991.- 622 с.

5. Быстров Ю.А., Мироненко И.Г. Электронные цепи и микросхемотехника. М.: Высшая школа, 2002. – 384 с.

6. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника/ Пер. с нем. - М.: Мир, 1982.- 512 с.

7. Полупроводниковые приборы. Справочник/ Под ред. Н.Н. Горюнова. - М.: Энергоатомиздат, 1983. - 744 с.

8. Галкин В.И., Булычев А.Л., Прохоренко В.А. Полупроводниковые приборы. Справочник. - Мн.: Беларусь, 1987.- 285 с.

9. Цифровые интегральные микросхемы. Справочник / М.И. Богданович, И.Н. Грель, В.А. Прохоренко и др. - Мн.: Беларусь, 1991.- 493 с.

10. Аналоговые интегральные микросхемы. Справочник/ А.Л. Булычев, И.Н. Грель, В.А. Прохоренко и др. - Мн.: Беларусь, 1993.

Приложение 1

Основные параметры выпрямителей (при работе на активную нагрузку)

| Число | Выпрямитель | Трансформатор | Вентили | Нагрузка | |||||||

| фаз | U2ф/Ud | I2ф/Id | I1ф·n/Id | Sт/Pd | Uв/Ud | Ia/Id | Ud/U2ф | q1 | m | ||

| Одно- | Однополупериодный | 2.22 | 1.57 | 1.21 | 3.09 | 3.14 | 1 | 0.45 | 1.57 | 1 | |

| фазный | Нулевой (со средней точкой) | 1.11 | 0.785 | 1.11 | 1.48 | 3.14 | 0.5 | 0.9 | 0.667 | 2 | |

| Мостовой | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.23 | 1.57 | 0.5 | 0.9 | 0.667 | 2 | ||

| Трех- | Нулевой (со средней точкой) | 0.855 | 0.577 | 0.476 | 1.35 | 2.09 | 0.333 | 1.17 | 0.25 | 3 | |

| фазный | Мостовой (Y/Y, D/Y) | 0.427 | 0.817 | 0.817 | 1.045 | 1.045 | 0.333 | 2.34 | 0.057 | 6 | |

| Мостовой (D/D, Y/D) | 0.74 | 0.47 | 0.47 | 1.045 | 1.045 | 0.333 | 1.35 | 0.057 | 6 | ||

| Шестифазный нулевой | 0.74 | 0.41 | 0.58 | 1.55 | 2.09 | 0.167 | 1.35 | 0.057 | 6 | ||

| Двойной с уравнительным реактором | 0.855 | 0.29 | 0.405 | 1.26 | 2.09 | 0.167 | 1.17 | 0.057 | 6 | ||

U2ф – действующее значение напряжения вторичной обмотки (фазного для трехфазных схем);

Ud – расчетное среднее значение выпрямленного напряжения: Ud=NвUпр+Uн;

Nв – число последовательно включенных диодов;

Uпр – прямое падение напряжения на диоде;

Uн – среднее значение напряжения на нагрузке;

I2ф – действующее значение тока вторичной обмотки (фазного);

Id – расчетное среднее значение тока через нагрузку;

I1ф – действующее значение тока первичной обмотки (фазного);

n=U1ф/U2ф – коэффициент трансформации;

Sт – расчетная мощность трансформатора;

Pd – расчетное значение мощности нагрузки: Pd= Ud·Id;

Uв – максимальное обратное напряжение на диоде;

Ia – среднее значение тока диода;

q1 – коэффициент пульсаций выходного напряжения (отношение амплитуды основной гармоники к Ud);

m – число пульсаций выходного напряжения за период (отношение частоты основной гармоники пульсаций к частоте сети)

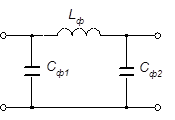

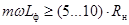

| Тип фильтра | Коэффициент сглаживания фильтра | Условия эффективной работы |

1. Емкостный 1. Емкостный

|

|

|

2. Индуктивный 2. Индуктивный

|

|

|

3. Г-образный 3. Г-образный

LC-фильтр LC-фильтр

|

|  ; ;

|

4. П-образный

LC-фильтр LC-фильтр

|

| Cф2=(1…2)Cф1,

|

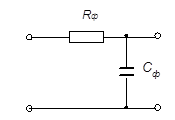

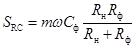

| 5. Г-образный RC-фильтр |

|

|

Приложение 2

Параметры сглаживающих фильтров

m – число пульсаций выпрямленного напряжения;

- угловая частота сети;

- угловая частота сети;

Rн – сопротивление нагрузки

Приложение 3

Предельные параметры некоторых выпрямительных диодов и столбов

| Тип | Средний выпрямленный ток, А | Допустимое обратное напряжение, В | Диапазон температур, 0С |

| КД105Б КД105В КД105Г КД209А КД209Б КД208А КД206А КД206В ДЗ02 ДЗ03 ДЗ04 ДЗ05 | 0,3 0,3 0,3 0,7 0,7 1,5 10,0 10,0 1,0 3,0 5,0 10,0 | 400 600 800 400 600 100 400 600 200 150 100 50 | -60…+55 -60…+55 -60…+55 -60…+55 -60…+55 -40…+85 -60…+70 -60…+70 -60…+50 -60…+50 -60…+50 -60…+50 |

| КЦ106А КЦ106Б КЦ106В КЦ106Г КЦ201А КЦ201Д | 0,01 0,01 0,01 0,01 0,1 0,5 | 4000 6000 8000 10000 2000 10000 | -60…+85 -60…+85 -60…+85 -60…+85 -60…+85 -60…+85 |

Приложение 4

| Транзистор | Uкэ доп, В | Iк доп, мА | Pк доп, мВт | h11, кОм | h21 | h22, мкСм |

| n- p- n ГТ122А ГТ122Б КТ215Г КТ215Д КТ315А КТ315В КТ358В ГТ404А ГТ404В КТ503А | 35 20 40 30 25 40 15 25 40 40 | 20 20 50 50 100 100 30 500 500 150 | 150 150 50 50 150 150 100 300 300 350 | 0,2 0,2 0,9 0,9 0,14 0,14 0,12 0,15 0,15 0,1 | 30 40 80 80 50 50 100 50 100 80 | 4 4 3 3 0,3 0,3 0,3 2,5 2,5 0,5 |

| p- n- p КТ203А КТ203Б КТ361А КТ361Б КТ361В КТ501А КТ501Г ГТ115А ГТ 15Б | 60 30 25 20 40 15 30 20 30 | 10 10 50 50 50 300 300 30 30 | 150 150 150 150 150 350 350 50 50 | 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 | 30 60 50 150 100 40 40 50 60 | 0,5 0,5 3 3 3 0,3 0,3 0,5 0,5 |

Параметры некоторых транзисторов

Примечание:

Для германиевых транзисторов принять напряжение база- эмиттер в режиме покоя 0,5 В, для кремниевых – 1 В.

Приложение 5

Входные и выходные характеристики транзисторов

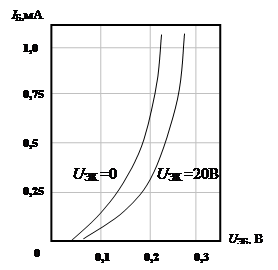

МП25, МП25А, МП25Б

Германиевые высоковольтные p - n - p транзисторы предназначены для работы в усилителях и генераторах.

Германиевые высоковольтные p - n - p транзисторы предназначены для работы в усилителях и генераторах.

Корпус металлический, масса не более 2 г.

Uэк m , В: 40,

при Рн < 100 мВт – 60,

Iк m, мА – 300,

Pк m , мВт – 200,

Тm, ОС – +70.

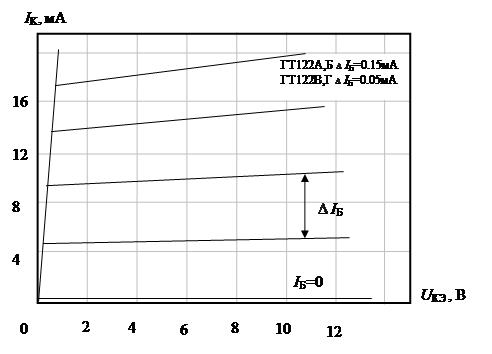

ГТ122А, ГТ122Б, ГТ122В, ГТ122Г

Германиевые n - p  - n транзисторы предназначены для усиления и генерирования низкочастотных колебаний.

- n транзисторы предназначены для усиления и генерирования низкочастотных колебаний.

Корпус металлический, масса не более 2 г.

Uкэ m , В:

ГТ122А – 35

ГТ122Б-Г – 20

Iк m, мА – 20,

Pк m, мВт – 150,

Тm, ОС – +70.

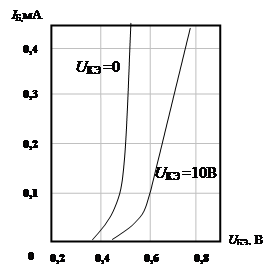

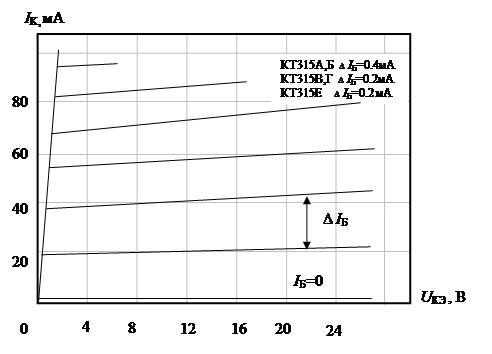

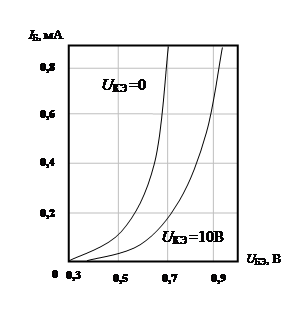

КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Е

Кремниевые n - p - n транзисторы предназначены для работы в схемах усиления и генерирования колебаний.

Кремниевые n - p - n транзисторы предназначены для работы в схемах усиления и генерирования колебаний.

Корпус пластмассовый, масса не более 0,18 г.

Uкэ m, В:

КТ315А – 25

КТ315Б – 20

КТ315В – 40

КТ315Г – 35

КТ315Е – 35

Iк m, мА – 100,

Pк m, мВт – 150,

Тm, ОС – +100.

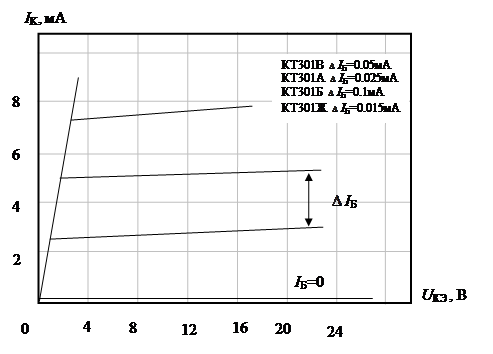

КТ301А, КТ301Б, КТ301В, КТ301Ж

Кремниевые n - p  - n транзисторы предназначены для усиления и генерирования колебаний.

- n транзисторы предназначены для усиления и генерирования колебаний.

Корпус металлический, масса не более 0,5 г.

Uкэ m, В:

КТ301А, КТ301Ж – 20

КТ301Б, КТ301В – 30

Iк m, мА – 10,

Pк m, мВт – 150,

Тm, ОС – +85.

Приложение 6

Некоторые параметры операционных усилителей серии 140

| Тип ОУ | Напряжение источников питания, В | Коэффициент усиления | Максимальное выходное напряжение, В | Входное сопротивление, МОм | Выходное сопротивление, кОм | Входной ток, мкА | Разность входных токов, мкА |

| К140УД1А К140УД1Б К140УД2А К140УД2Б К140УД6 К140УД7 К140УД8А | ±6,3 ±12,6 ±12,6 ±6,3 ±15,0 ±15,0 ±15,0 | 2500 6000 35000 3000 30000 30000 50000 | ±3,5 ±8,0 ±10,0 ±3,0 ±11,0 ±10,5 ±10,0 | 0,6 0,4 0,3 0,3 1,0 0,4 1000 | 0,7 0,7 1,0 1,0 0,1 0,1 0,2 | 5 8 0,7 0,7 0,1 0,4 0,2 | 1,5 1,5 0,2 0,2 0,02 0,2 0,02 |

Приложение 7

Аксиомы и законы алгебры логики

| Аксиомы (тождества) | 1+х=1

0+х=х

х+х=х

х+  =1 =1

=х =х

| 0·х=0

1·х=х

х·х=х

х·  =0

х1+ =0

х1+  ·х2= х1+х2 ·х2= х1+х2

|

| Операция склеивания | х1·х2+ х1· | |

| Законы коммутативности | х1+х2=х2+х1 | х1·х2= х2·х1 |

| Законы ассоциативности | х1+х2+х3=х1+(х2+х3) х1·х2·х3=х1·(х2·х3) | |

| Законы дистрибутивности | x1·(х2+х3)=(х1·х2)+(х1·х3) x1+(х2·х3)=(х1+х2)·(х1+х3) | |

| Законы дуальности (теоремы де Моргана) |  = =

|

|

| Законы поглощения | х1+х1·х2= х1 | х1·(х1+х2)=х1 |

Приложение 8

Реализация логических элементов

| Тип элемента | Условное | Таблица истинности | Вариант реализации | ||||||

| изображение | x1 | 0 | 0 | 1 | 1 | (на элементах 2И-НЕ) | |||

| x2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||

|

(инвертор) |  x 1 x 1

| x | 0 | 1 | |||||

| 1 | 0 | |||||||

Элемент И

(конъюнктор) Элемент И

(конъюнктор)

| x1 & x1×x2 x2 | x1·x2 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| ||

Элемент ИЛИ

(дизъюнктор) Элемент ИЛИ

(дизъюнктор)

|  x1 1 x1+x2

x2

x1 1 x1+x2

x2

| x1+x2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||

| Элемент И-НЕ (элемент Шеффера) |  x1 &

x1 &  x2

x2

| ____ x1·x2 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| ||

| Элемент ИЛИ-НЕ (элемент Пирса) |  x1 1

x1 1  x2

x2

| ____ x1+x2 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| ||

| Запрет x2 |  x1 & x1·

x1 & x1·  x2

x2

| __ x1·x2 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| ||

| Импликация от x2к x1 |  x1 1

x1 1  x2

x2

| __ x1+x2 | 1 | 0 | 1 | 1 |

| ||

| Исключающее ИЛИ (неравнозначность, сложение по модулю 2) |  x1 =1 x1Åx2

x2

x1 =1 x1Åx2

x2

| x1Åx2 | 0 | 1 | 1 | 0 |

| ||

| Равнозначность (эквивалент-ность) |  x1 = x1~x2

x2

x1 = x1~x2

x2

| x1~x2 | 1 | 0 | 0 | 1 | x1~x2

| ||

СОДЕРЖАНИЕ

Задания к расчетно-графической работе …………………………………………… 3

Типовые расчеты к задачам ………………………………………………………… 15

Литература ……………………………………………………………………………. 37

Приложения …………………………………………………………………………... 38

Учебное издание

БЛАДЫКО Юрий Витальевич

КЛИМОВИЧ Геннадий Сергеевич

ПЕКАРЧИК Леонид Степанович

ЭЛЕКТРОНИКА

Методическое пособие

к выполнению расчетно-графической работы

по дисциплинам «Электроника»,

«Электротехника и электроника»,

«Электроника и микропроцессорная техника»,

«Электроника и информационно-измерительная техника»

Под общей редакцией Ю.В. Бладыко

Дата добавления: 2021-04-15; просмотров: 109; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!

Элемент НЕ

Элемент НЕ