Элементы корпусных конструкций

Введение в специальность.

Лекция 1. Что такое судно?

Архитектурно-конструктивные типы судов

Архитектурно-конструктивный тип судна характеризуется его внешним обликом, положением МО по длине, типом и количеством грузовых помещений, люков, переборок, числом палуб.

Внешний вид судна в основном определяется надводной частью корпуса.

При этом особую роль играют надстройки, их количество, расположение и протяженность.

С этих позиций различают гладкопалубные, одно-, двух- и трехостровные суда. Наибольшее распространение имеют два последних типа.

Двухостровное судно, как правило, имеет одноярусную носовую надстройку — бак — и многоярусную кормовую — ют.

Трехостровное — одноярусные бак и ют и многоярусную среднюю надстройку. Отдельные надстройки могут сливаться, при этом говорят, что судно имеет удлиненный бак и ют. Если надстройка распространяется на всю длину судна, его называют шельтердечным. У таких судов главной является не верхняя палуба надстроек, а вторая, до которой доходят водонепроницаемые переборки.

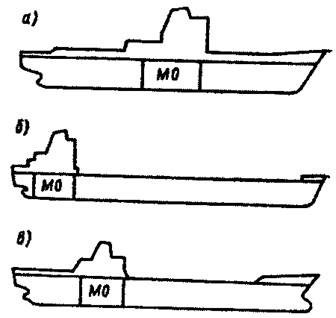

На транспортных судах МО, как правило, располагается либо посередине, либо в кормовой оконечности, либо занимает промежуточное положение, когда между ним и ахтерпиком находится еще один грузовой трюм (рис. 1.1).

Рис.1.1. Расположение машинного отделения по длине судна: а – в средней части; б – в кормовой оконечности; в – промежуточное

|

|

|

У современных грузовых судов преобладает кормовое расположение МО. Все танкеры имеют только такую компоновку, с целью повышения безопасности плавания грузовые помещения (танки) отделяются от МО специальным коротким отсеком — коффердамом, который должен быть пустым или заполненным водой. Преимущества расположения МО в кормовой оконечности: увеличение грузовместимости судна за счет уменьшения объема МО, ликвидации туннелей гребных валов, проходящих через грузовые трюмы; сокращение длины валопроводов и соответственное снижение их массы; улучшение условий проведения грузовых операций — укладки грузов в трюмах, механизации погрузочно-разгрузочных работ.

Архитектурно-конструктивный тип судна в основном определяется его назначением, родом перевозимого груза и способом выполнения грузовых работ. Все многообразие транспортируемых морским путем грузов может быть сведено к четырем категориям: наливным, генеральным, насыпным (или навалочным) и рефрижераторным. К наливным грузам относятся нефть и нефтепродукты, сжиженные газы, масла, вино, химические грузы и др. Генеральные (штучные) грузы различаются габаритами, видом упаковки и т. д. Навалочные грузы могут иметь разную плотность (руда, зерно), отличаться степенью подвижности при качке.

|

|

|

Наливные суда. На сегодняшний день около половины мирового тоннажа коммерческих судов приходится на долю танкеров. Эти же суда характеризуются наибольшими размерами — самый крупный из них имеет дедвейт = 554 тыс. т и водоизмещение около 630 тыс. т.

Однако в последнее время особо крупнотоннажные танкеры не строят в первую очередь из-за того, что эти суда имеют очень большую осадку. Так, у упоминавшегося «Батиллуса» в полном грузу она составляет Т = 28,6 м. Для приема таких танкеров нужны специальные порты; для них закрыты каналы, некоторые проливы и даже моря. Определенную роль играют и экономические факторы — необходимость использования дорогостоящих сталей повышенного сопротивления для обеспечения достаточной прочности корпуса, а также масштабы возможных экологических последствий катастроф в случае аварий.

В связи с изложенным в последние годы преобладают заказы на постройку танкеров водоизмещением до 100 тыс. т, которые в грузу могут проходить через Суэцкий канал и заходить в сравнительно мелководные порты (осадка этих судов не превышает 12—14 м).

Все танкеры имеют кормовое расположение МО, которое должно быть надежно изолировано от грузовых танков. Наряду с коффердамами этой цели могут служить насосные отделения и балластные цистерны. Продольные и поперечные переборки образуют отделенные друг от друга грузовые помещения — танки. Для обеспечения возможности одновременного провоза разнородного жидкого груза эти переборки должны быть нефтегазонепроницаемыми. Минимальное количество и расположение продольных и поперечных переборок регламентируется правилами различных классификационных обществ.

|

|

|

Последние в своих требованиях учитывают рекомендации Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов МАРПОЛ. Все положения этой конвенции и соответствующих Правил Регистра, относящиеся к нефтеналивным судам, направлены на защиту вод Мирового океана от загрязнений нефтью и нефтепродуктами. В частности, они требуют установки на танкерах двойного дна и двойных бортов, что сводит к минимуму возможность вылива груза при авариях. Выполненние требований конвенции МАРПОЛ приводит, кроме того, к увеличению количества танков на судах дедвейтом более 150 тыс. т, а следовательно, и к увеличению массы корпуса, усложнению грузовых систем и удорожанию постройки судна на 5—8%. В то же время большое количество продольных и поперечных переборок снижают отрицательное влияние свободной поверхности жидкого груза на остойчивость, повышают безопасность плавания.

|

|

|

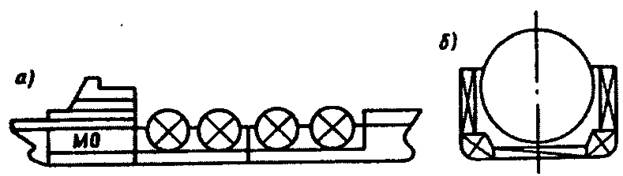

Перечисленные выше особенности формируют архитектурный тип современных танкеров. На рис. 1.2 представлена схема бокового вида и поперечного сечения отечественного среднетоннажного танкера типа «Победа» (ЬхВх #х Г = 228 х 32,2 х 18,0 х 13,6 м; О = 84 500 т). В районе грузовых танков судно имеет двойное дно и двойные борта, продольную гофрированную переборку в ДП.

Рис. 1.2. Среднетоннажный танкер: а — боковой вид; б — сечение по танку

Кроме выполнения своей основной функции — уменьшения вероятности вылива нефти при повреждениях, двойные борта и дно значительно улучшают условия мойки грузовых танков (набор установлен со стороны балластных цистерн), а также способствуют снижению расхода топлива на подогрев перевозимого груза, так как танки отделены воздушной прослойкой от забортной воды.

Газовозы. В последнее время в мировом потреблении топлива существенно возросла доля природного и попутного газов. Мировое судостроение на эту тенденцию откликнулось созданием специальных судов — газовозов. По своей конструкции газовозы являются сложными судами, что, в частности, объясняется необходимостью перевозить токсичные газы в сжиженном состоянии (в условиях повышенного давления либо пониженной температуры) и требованиями обеспечения пожаро- и взрывобезопасности, экологической чистоты.

Особенность газовозов — использование для перевозки груза специальных цистерн, встраиваемых в основной корпус. Эти цистерны могут иметь цилиндрическую, сферическую (рис. 1.3), призматическую форму.

Для предотвращения утечки газа в случае повреждения грузовых емкостей при авариях газовозы должны иметь двойное дно и двойные борта. Емкости для газа, располагающиеся внутри судна, изолируют от обшивки и набора основного корпуса.

Рис. 1.3. Газовоз со сферическими цистернами: а — боковой вид; б — сечение по трюму

Создается так называемый вторичный барьер — промежуточные временные емкости, куда в первую очередь попадает сжиженный газ в случае утечки из основной емкости.

Значительные объемы в подпалубном пространстве газовозов занимают изоляция и другие специальные системы и конструкции, предназначенные, в частности, для поддержания в цистернах низких температур. Это обстоятельство наряду с невысокой плотностью груза (р = 0,47+0,70 т/м3) приводит к необходимости увеличения надводного борта. Так, для газовозов отношение высоты борта к осадке может составлять Н/Т= 1,3+1,5 и более. Особенности конструкции судов этого типа, необходимость использования для их постройки дорогих материалов (нержавеющая и другие качественные стали) приводит к тому, что стоимость газовозов почти в три раза превышает стоимость танкеров таких же размеров.

Суда для массовых грузов. Под термином «массовые грузы» принято понимать насыпные и навалочные грузы, перевозимые на судах без тары. К ним относятся: железная руда, каменный уголь, химические удобрения, бокситы, зерно. В последнее время все чаще без тары перевозят сахар и цемент. Иногда суда данного типа называют навалочными или навалочниками.

К узкоспециализированным судам для перевозки массовых грузов относятся рудовозы, бокситовозы, углевозы, цементовозы.

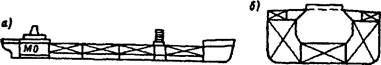

Своеобразное конструктивное оформление рудовозов (рис. 1.4) объясняется особенностями грузов и грузообработки, также требованиями общей и местной прочности. Руда и рудные концентраты обладают большой плотностью, а некоторые концентраты способны переходить в разжиженное состояние. Погрузка и выгрузка должны осуществляться грейферами, без применения внутритрюмных машин. Часто суда загружены лишь в прямом рейсе, а возвращаться вынуждены порожнем.

Рис. 1.4. Рудовоз водоизмещением Л = 75 тыс. т: а — боковой вид; б — сечение по трюму

С тем чтобы в наибольшей степени расширить транспортные возможности, были созданы универсальные суда для массовых грузов — УСМГ.

Универсальные сухогрузные суда (УСС). К этой категории принадлежит самая многочисленная группа сухогрузных судов мирового флота. Степень универсальности этих судов зависит от их прочностных характеристик и оборудования грузовых помещений. Обычно универсальные суда строят для определенных категорий грузов. Так, линейные суда (лайнеры) в основном предназначены для перевозки различных генеральных грузов на определенных линиях, на многих из них имеются рефрижераторные камеры, а трюмы и палуба приспособлены для установки контейнеров. Трамповые суда (трампы) чаще всего перевозят массовые и лесные грузы на переменных направлениях. По размерам УСС уступают и навалочным судам и, тем более, танкерам.

Комбинированные суда предназначаются для перевозки наливных, в основном нефти и нефтепродуктов, и массовых грузов. Эти суда проектируют так, чтобы при транспортировке разнородных грузов полностью использовать их грузоподъемность. Архитектурно-конструктивный тип этих судов мало отличается от такового навалочных, а масса корпуса несколько выше вследствие установки дополнительных систем и устройств.

Системы набора корпуса судна. Расположение балок главного направления в перекрытии определяет его систему набора, а система набора большинства перекрытий — систему набора корпуса судна/ в целом. Различают три системы набора корпуса судна: поперечную, продольную и комбинированную.

При поперечной системе набора продольную прочность обеспечивают редко расставленные днищевые и бортовые стрингеры, карлингсы, а также кили, наружная обшивка, настилы палуб, платформ. Расположение длинных сторон пластин поперек судна значительно снижает их устойчивость при действии больших усилий, что приводит к увеличению толщины обшивки длинных судов и массы корпуса в целом (уменьшению грузоподъемности). Поэтому поперечную систему набора применяют на сравнительно небольших судах (при длине до 120 м), испытывающих действие относительно небольших изгибающих моментов, на буксирах, судах ледового плавания и т. п. Корпус добывающих судов, за редким исключением, имеет поперечную систему набора в связи со сравнительно низкими значениями отношения L/B и с тем, что корпус с поперечной системой набора в большей степени может сопротивляться характерным для добывающих судов ударным нагрузкам, возникающим в процессе маневренных операций и швартовок на промысле.

При продольной системе набора корпуса судна поперечную прочность обеспечивают редко расставленные рамы, наружная обшивка, настилы, поперечные переборки (расставленные чаще, чем при поперечной системе). Расположение длинных сторон пластин вдоль судна значительно повышает их устойчивость при действии больших сжимающих усилий, что позволяет уменьшить толщину наружной обшивки и соответственно массу корпуса в целом. Поэтому продольную систему набора применяют на судах большой длины, испытывающих действие значительных изгибающих моментов (например, на некоторых крупных обрабатывающих судах, танкерах и др.). Оконечности судов всегда имеют поперечную систему набора, так как при незначительных изгибающих нагрузках в оконечностях и существенных поперечных нагрузках при ударах в результате столкновений, воздействии ледовой обстановки и т. п.) продольная система их набора неэффективна.

Элементы корпусных конструкций

Материалы, применяемые в судостроении. Технический прогресс любой отрасли промышленности в значительной мере обусловливается успехами в создании и использовании высококачественных материалов, обладающих определенным комплексом физических, механических и специальных свойств, и прогрессивной технологией их производства. Прочностные и другие свойства полимерных материалов (пластмасс) далеко не полностью отвечают современным требованиям судостроения, поэтому возможность замены металлов полимерами в судостроении носит достаточно ограниченный характер. Таким образом, основное применение для корпусных конструкций в ближайшие годы, как и ранее, найдут металлические материалы, в первую очередь на основе железа (сталь). Сталь среди других металлов остается единственным материалом, который при аналогичных затратах на производство обладает наиболее подходящим сочетанием физических и механических свойств. При относительно низких требованиях к массе конструкций используют углеродистые стали обыкновенного качества марок ВСт.Зсп4, ВСт.Зсп2, ВСт.Зкп2 и другие с пределом текучести 235 МПа. Легирование в небольших количествах марганцем, медью и кремнием позволило создать серию низколегированных сталей повышенной прочности: марганцевую'09 Г2, хромокремненикелемедистую 10ХСНД, а также нержавеющие стали: .хромоникелетитановую 12Х18Н10Т и хромоникеле- алюминиевую 09Х17Н7Ю1. Наилучший комплекс физико-механических

свойств низколегированных сталей достигнут при их микролегировании ниобием. Полученная таким путем сталь марки 15ГБ с пределом текучести 353 МПа успешно применяется при постройке судов. Наивысшей прочностью среди низколегированных сталей обладает сталь марки 10ХСНД с пределом текучести 392 МПа. Для судов, работающих в условиях низких температур, разработана низколегированная сталь марки 10ГНБ, микролегированная ниобием и алюминием.

Правила предусматривают использование для изготовления элементов конструкций корпуса судна судостроительной стали нормальной прочности категорий А, В, Д и Е с пределом текучести 235 МПа, а также сталей повышенной прочности с пределами текучести: 315 МПа для категорий А32, Д32, Е32; 355 МПа для категорий А36, Д36, Е36; 390 МПа для категорий Д40, Е40.

Наружная обшивка судна. Непроницаемую оболочку корпуса судна, которая вместе с поддерживающим ее набором образует борта, днище и оконечности судна, называют наружной обшивкой судна.

Листы наружной обшивки располагают длинной стороной вдоль корпуса судна, а их короткие стороны соединяют стыками, образуя ряд. Соединение продольных рядов листов обшивки именуют пазом, а ряд листов в продольном направлении, имеющих общий паз, — поясом наружной обшивки (рис. 1.5).

Участок перехода подводной части от бортов к днищу называют скулой судна, а пояс наружной обшивки в районе скулы — скуловым поясом наружной обшивки.

Наружную обшивку, расположенную выше скулового пояса называют бортовой, а нижнюю часть обшивки, включающую листы скулового пояса, — днищевой обшивкой.

Пояс обшивки, примыкающий к брусковому килю (при отсутствии горизонтального киля), именуют шпунтовым, а крайний пояс настила палубы судна, примыкающий к бортовой наружной обшивке, — палубным стрингером.

Дата добавления: 2021-04-05; просмотров: 100; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!