СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ МОЧЕТОЧНИКА

Структура и физиология почек в организме человека

Почка – это парный орган. Это значит, что в норме у человека их две. Каждый орган имеет форму боба и относится к мочевыделительной системе. Вместе с тем основные функции почек не ограничиваются только выделительной функцией.

Органы располагаются в области поясницы справа и слева между грудным и поясничным отделами позвоночника. При этом расположение правой почки незначительно ниже, чем левой. Это объясняется тем, что над ней находится печень, которая не дает почке сместиться вверх.

По́чка (лат. ren) - парный бобовидный орган, выполняющий посредством функции мочеобразования регуляцию химического гомеостаза организма. Входит в систему органов мочевыделения (мочевыделительную систему) у человека.

Почки приблизительно одинаковы по размеру: они имеют длину от 11,5 до 12,5 см, толщину от 3 до 4 см, ширину от 5 до 6 см каждая и вес от 120 до 200 г. Правая, как правило, имеет немного меньшие размеры.

Расположение почек у взрослого.

У человека почки расположены за пристеночным листком брюшины в поясничной области по бокам от двух последних грудных и двух первых поясничных позвонков. Прилегают к задней брюшной стенке в проекции 11-12-го грудного - 1-2-го поясничного позвонков, причем правая почка в норме расположена несколько ниже, поскольку, сверху она граничит с печенью (у взрослого верхний полюс правой почки обычно достигает уровня 11-го межреберья, верхний полюс левой - уровень 11-го ребра).

|

|

|

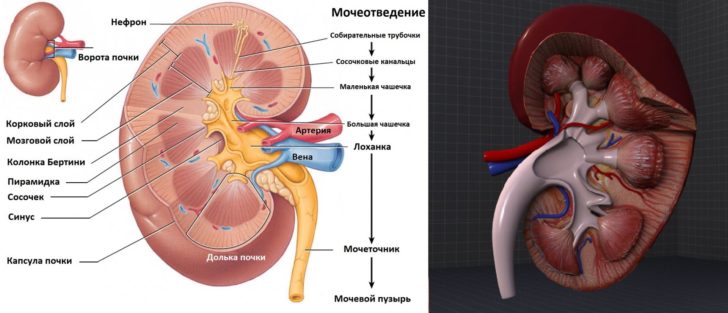

Каждая почка покрыта прочной соединительнотканной фиброзной капсулой, и состоит из паренхимы и системы накопления и выведения мочи. Капсула почки представляет собой плотный чехол из соединительной ткани, покрывающий почку снаружи. Паренхима почки представлена внешним слоем коркового вещества и внутренним слоем мозгового вещества, составляющим внутреннюю часть органа. Система накопления мочи представлена малыми почечными чашечками (6-12), которые, сливаясь между собой по 2-3, образуют большую почечную чашечку (2-4), которые, сливаясь, образуют почечную лоханку. Почечная лоханка переходит непосредственно в мочеточник. Правый и левый мочеточники впадают в мочевой пузырь. В каждой почке у человека насчитывается около миллиона нефронов, которые являются структурными единицами, обеспечивающими работу почки.

Кровоснабжение почек осуществляется почечными артериями, которые отходят непосредственно от аорты. Из чревного сплетения в почки проникают нервы, которые осуществляют нервную регуляцию функции почек, а также обеспечивают чувствительность почечной капсулы.

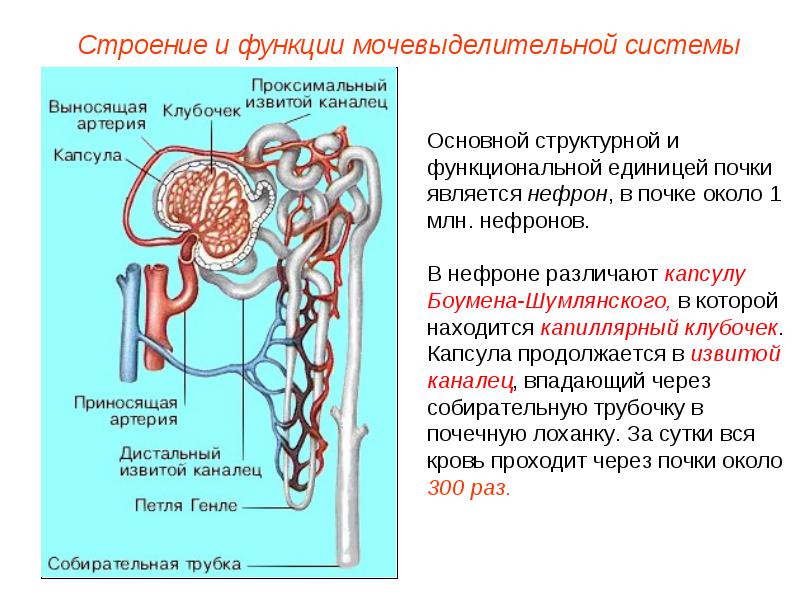

Морфо-функциональной единицей почки является нефрон - специфическая структура, выполняющая функцию мочеобразования. В каждой почке насчитывается более 1 миллиона нефронов. Каждый нефрон состоит из нескольких частей:

|

|

|

клубочка, капсулы Шумлянского-Боумена и системы канальцев, переходящих один в другой. Клубочек представляет собой ни что иное, как скопление капилляров, по которым протекает кровь. Петли капилляров, составляющих клубочек, погружены в полость капсулы Шумлянского - Боумена. Капсула имеет двойные стенки, между которыми имеется полость. Полость капсулы переходит непосредственно в полость канальцев. Большая часть нефронов расположена в корковом веществе почки. Только 15 % от всех нефронов расположены на границе между корковым и мозговым веществом почки. Таким образом, корковое вещество почек состоит из нефронов, кровеносных сосудов и соединительной ткани. Канальцы нефронов образуют что-то наподобие петли, которая проникает из коркового вещества в мозговое. Также в мозговом веществе расположены выводящие канальцы, по которым моча образовавшаяся в нефроне выводится в почечные чашечки. Мозговое вещество образует так называемые «почечные пирамиды», вершины которых заканчиваются почечными сосочками, выступающими в полость малой почечной чашечки. На уровне сосочков происходит объединение всех почечных канальцев, по которым выводится моча

|

|

|

У человека почки - это образования бобовидной формы, снаружи покрытые плотной фиброзной капсулой. На поперечном срезе почки можно различить корковое и мозговое вещество.

Корковое представлено главным образом почечными клубочками, а мозговое - канальцевыми частями нефронов. Мозговое вещество образует пирамиды, основанием обращенные к корковому слою. Пирамид может быть, несколько (7-24 у человека). Между ними располагаются почечные столбы, которые представляют собой участки коркового вещества и содержат сегментарные кровеносные и лимфатические сосуды. Пирамида с прилегающим к её основанию корковым веществом образует почечную долю. В центре вогнутого края находятся ворота почки, здесь расположено расширенное устье мочеточника - почечная лоханка. В области ворот почки в неё входят кровеносные сосуды (почечные артерия и вена), лимфатические сосуды, нервы.

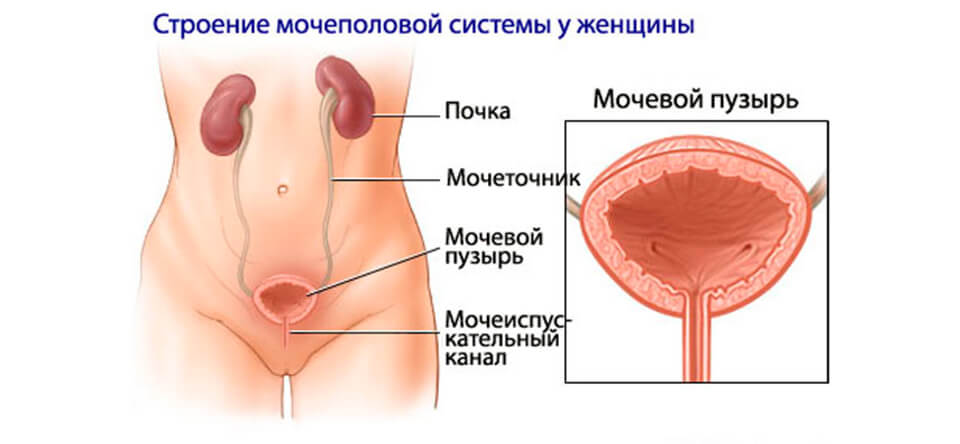

Отходящие от почек мочеточники открываются в мочевой пузырь.

Орган снаружи покрывает капсула, которая надежно защищает его. Кроме того, каждая почка состоит из системы, функции которой сводятся к накоплению и выводу мочи, а также из паренхимы. Паренхиму составляют корковое вещество (его внешний слой) и мозговое вещество (его внутренний слой). Систему накопления мочи составляют малые почечные чашечки. Малые чашечки сливаются и образуют большие почечные чашечки. Последние тоже соединяются и образуют в совокупности почечную лоханку. А лоханка соединяется с мочеточником. У людей, соответственно, имеется два мочеточника, которые входят в мочевой пузырь.

|

|

|

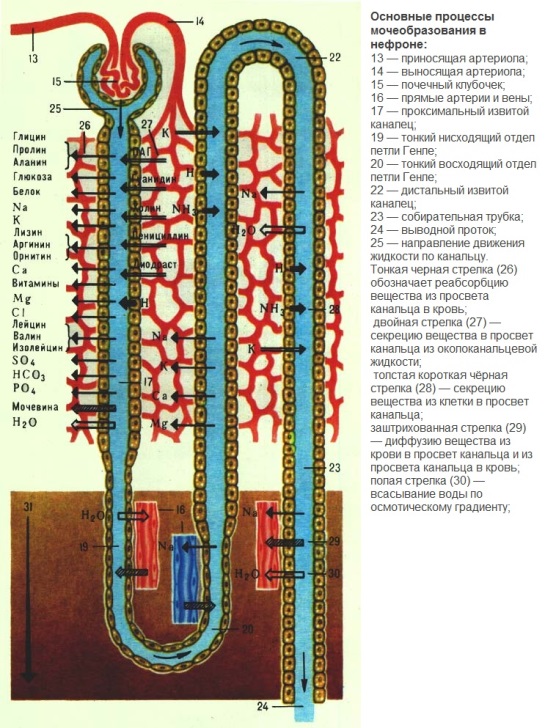

Основная функция почек - выделительная - достигается процессами фильтрации и секреции. В почечном тельце из капиллярного клубочка под высоким давлением содержимое крови вместе с плазмой (кроме клеток крови и некоторых белков) процеживается в капсулу Шумлянского-Боумэна. Образовавшаяся жидкость - первичная моча продолжает свой путь по извитым канальцам нефрона, в которых происходит обратное всасывание питательных веществ (таких как глюкоза, вода, электролиты и др.) в кровь, при этом в первичной моче остаются мочевина, мочевая кислота и креатин. В результате этого образуется вторичная моча, которая из извитых канальцев идет в почечную лоханку, затем в мочеточник и мочевой пузырь. В норме за день через почки проходит 1700-2000 литров крови, образуется 120-150 литров первичной мочи и 1,5-2 литра вторичной мочи.

Скорость ультрафильтрации определяется несколькими факторами:

Разницей давлений в приносящей и отводящей артериоле почечного клубочка.

Разницей онкотического давления между кровью в капиллярной сети клубочка и просветом боуменовой капсулы.

Свойствами базальной мембраны почечного клубочка.

Вода и электролиты свободно проходят через базальную мембрану, тогда как вещества с более высокой молекулярной массой фильтруются избирательно. Определяющим фактором для фильтрации средне- и высокомолекулярных веществ является размер пор и заряд базальной мембраны клубочка.

Почки играют существенную роль в системе поддержания кислотно-щелочного равновесия плазмы крови. Почки также обеспечивают постоянство концентрации осмотически активных веществ в крови при различном водном режиме для поддержания водно-солевого равновесия.

Через почки из организма выводятся конечные продукты азотистого обмена, чужеродные и токсические соединения (включая многие лекарства), избыток органических и неорганических веществ, они участвуют в обмене углеводов и белков, в образовании биологически активных веществ (в частности - ренина, играющего ключевую роль в регуляции системного артериального давления и скорость секреции альдостерона надпочечниками, эритропоэтина -регулирующего скорость образования эритроцитов).

При уменьшении числа функционирующих нефронов развивается хроническая почечная недостаточность, при прогрессировании которой до терминальной почечной недостаточности необходимо лечение гемодиализом, перитонеальным диализом или выполнение трансплантации почки.

Структурно функциональная единица почки нефрон обеспечивает правильную работу органов. Если бы нефрон отсутствовал, органы не смогли бы выполнять возложенные на них функции.

Физиология почек включает не только нефрон, но и другие системы, которые обеспечивают работу органов. Так, от аорты отходят почечные артерии. Благодаря им происходит кровоснабжение почки. Нервная регуляция функции органов осуществляется при помощи нервов, которые проникают из чревного сплетения непосредственно в почки. Чувствительность капсулы почек тоже возможна благодаря нервам.

В течение суток они прокачивают весь объем крови. Количество повторений данного процесса огромно. За 1 минуту прокачивается около 1 л крови. При этом органы выбирают из прокачиваемой крови все продукты распада, шлаки, токсины, микробы и другие вредоносные для организма человека вещества. Затем все эти вещества попадают в плазму крови. Далее все это направляется в мочеточники, а оттуда – в мочевой пузырь. После этого вредоносные вещества покидают человеческий организм при опорожнении мочевого пузыря.

Когда токсины попадают в мочеточники, обратного хода в организм им уже нет. Благодаря специальному клапану, который находится в органах, абсолютно исключается повторное попадание токсинов в организм. Это становится возможным благодаря тому, что клапан открывается в одном лишь направлении.

Таким образом, прокачивая свыше 200 л крови в сутки, органы стоят на страже ее чистоты.

Из зашлакованной токсинами и микробами кровь становится чистой. Это крайне важно, поскольку кровь омывает каждую клетку человеческого организма, поэтому жизненно необходимо, чтобы она была очищена.

Основные функции.

Итак, основная функция, которую выполняют органы, выделительная. Ее также называют экскреторной. Экскреторная функция почек отвечает за фильтрацию и секрецию. Происходят эти процессы при участии клубочка и канальцев. В частности, в клубочке осуществляется процесс фильтрации, а в канальцах – процессы секреции и реабсорбции веществ, которые нужно вывести из организма. Выделительная функция почек является очень важной, поскольку отвечает за образование мочи и обеспечивает ее нормальный вывод (выделение) из организма.

Эндокринная функция состоит в синтезе определенных гормонов. В первую очередь это касается ренина, благодаря которому в организме человека задерживается вода и регулируется объем циркулирующей крови. Важен и гормон эритропоэтин, который стимулирует создание в костном мозге эритроцитов. И, наконец, органы синтезируют простагландины. Это вещества, регулирующие артериальное давление.

Метаболическая функция заключается в том, что именно в почках жизненно необходимые для работы организма микроэлементы и вещества синтезируются и превращаются в еще более важные. Например, витамин D превращается в D3. Оба витамина крайне важны для человека, но витамин D3 является более активной формой витамина D. Кроме того, благодаря этой функции в организме поддерживается оптимальный баланс белков, углеводов и липидов.

Ионорегулирующая функция подразумевает регуляцию кислотно-щелочного баланса, за который тоже отвечают эти органы. Благодаря им кислотный и щелочной компоненты плазмы крови поддерживаются в стабильном и оптимальном соотношении. Оба органа выделяют при необходимости избыток бикарбоната либо водорода, благодаря чему и поддерживается этот баланс.

Осморегулирующая функция заключается в сохранении концентрации осмотически активных кровяных веществ при различном водном режиме, которому может подвергаться организм.

Кроветворящая функция означает участие обоих органов в процессе кроветворения и очищения крови от токсинов, микробов, вредных бактерий и шлаков.

Концентрационная функция почек подразумевает то, что они концентрируют и разводят мочу посредством выделения воды и растворенных веществ (в первую очередь речь идет о мочевине). Органы должны делать это практически независимо друг от друга. Когда моча разводится, выделяется больший объем воды, а не растворенных веществ. Напротив, посредством концентрации выделяется больший объем растворенных веществ, а не воды. Концентрационная функция почек крайне важна для жизнедеятельности всего организма человека.

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ МОЧЕТОЧНИКА

Мочеточник – это полая трубка, имеющая длину до 32 см, а толщину просвета до 12 мм. Размеры мочеточника сугубо индивидуальны и зависят не только от роста человека, его комплекции, но и от генетических факторов. Так, при аномалиях развития, длина может резко отличаться от указанной.

Стенка мочеточника имеет несколько слоев:

Внутренний (слизистый) – выстлан многослойным переходным эпителием;

Средний (мышечный) – мышечные волокна ориентированы в различных направлениях;

Внешний (адвентициальный) состоит из соединительной ткани.

Мочеточник – тонкий проток, соединяющий почку и мочевой пузырь, по которому моча выводится из почки в мочевой пузырь. Строение и функции мочеточников обеспечивают нормальную работу мочевыводящей системы. Каждая почка имеет свой мочеточник, который выходит из почечной лоханки и входит в мочевой пузырь. Длина каждого мочеточника около 30 см, диаметр колеблется от 4 до 7 мм. Размер мочеточника имеет большое значение при мочекаменной болезни. Камни размером более 4 мм не могут свободно выйти с током мочи в мочевой пузырь и приводят к развитию почечной колики. Мочеточник: строение брюшной и тазовой части. От почечной лоханки мочеточник идет в направлении вниз и в средину и малый таз, там он входит в мочевой пузырь, прободая его стенку в косом направлении. В каждом мочеточнике различают брюшную и тазовую часть. Брюшная часть мочеточника располагается спереди большой поясничной мышцы.

Перед правым мочеточником находится нисходящий отдел двенадцатиперстной кишки, сосуды и основание брыжейки тонкой кишки. Впереди левого располагается двенадцатиперстно-тощекишечный изгиб, сосудистый пучок и основание брыжейки сигмовидной кишки. В тазовой части мочеточники проходят впереди подвздошных артерий и вен. Диаметр мочеточника в этой части сужен. У мужчин он проходит спереди от семявыносящего протока и ниже верхнего полюса семенного пузырька впадает в мочевой пузырь. В тазовой части мочеточники у женщин окружены другими органами: мочеточник проходит по краю яичника и маточной шейки, входит в мочевой пузырь сбоку от влагалища.

Функция мочеточника – выведение мочи из почек за счет сокращения мышечных волокон, поддержание нормальной уродинамики.

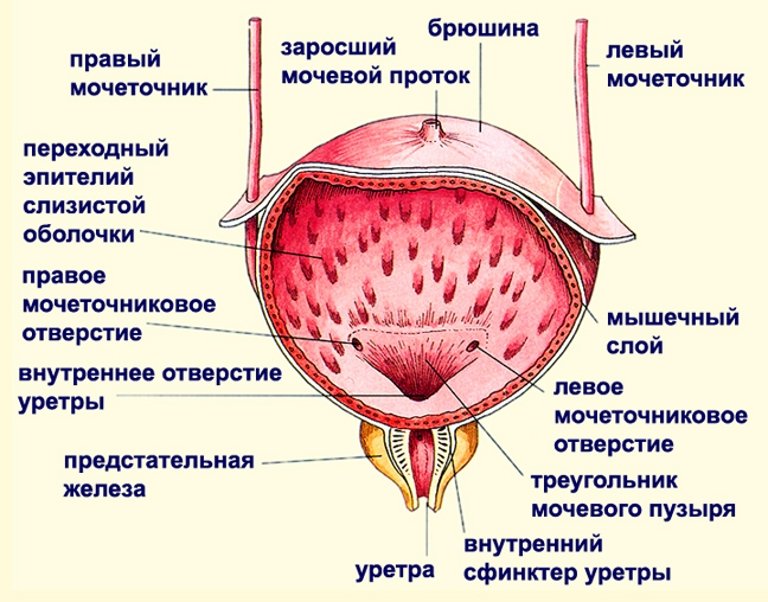

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Это полый орган, в котором скапливается моча до момента мочеиспускания. Сигналом к мочеиспускательным позывам является объем скопившейся мочи в 200 мл. Вместимость мочевого пузыря различна, но в среднем составляет 300-400 мл.

Мочевой пузырь имеет тело, дно, верхушку и шейку. Форма его меняется в зависимости от степени наполнения.

Стенка снаружи покрыта серозной оболочкой, следом за которой идет мышечная (гладкая мышечная ткань), внутри мочевой пузырь выстлан слизистой оболочкой, состоящей из переходного эпителия. Кроме этого присутствует железистый эпителий и лимфатические фолликулы. Мышечная ткань не однородно и в целом образует детрузор, который ближе книзу имеет сужение – сфинктер мочевого пузыря.

Мочевой пузырь – мешкообразный орган, имеет верхушку; ниже верхушки до места впадения мочеточников в мочевой пузырь выделяется тело, от устьев мочеточника до начала мочеиспускательного канала - дно.

Стенка состоит из слизистой, мышечной и соединительнотканной оболочек. Задняя стенка прикрыта париетальным листком брюшины. Слизистая оболочка покрыта переходным эпителием. Собственный соединительнотканный слой слизистой оболочки хорошо развит и представлен рыхлой тканью, которая при опорожнении пузыря легко собирается в складки. Эти складки обычно принимают за складки подслизистого слоя, в действительности же подслизистый слой в пузыре отсутствует. Около устьев мочеточников также имеются складки слизистой оболочки.

Напротив внутреннего отверстия мочеиспускательного канала выступает язычок пузыря, соединённый с гребешком мочеиспускательного канала. Пузырный треугольник (треугольник Льето) представляет часть дна пузыря, ограниченную сверху отверстиями мочеточников (основание треугольника) и между ними межмочеточниковой складкой и внутренним отверстием мочеиспускательного канала (вершина треугольника). В области пузырного треугольника слизистая гладкая и содержит крипты, иногда принимаемые за железы.

Нормальная слизистая оболочка мочевого пузыря совершенно не всасывает мочу.

В мышечной оболочке условно выделяют три слоя: два продольных (наружный и внутренний) и циркулярный. Более значительного развития достигают наружный продольный и циркулярный слои. В области треугольника мочевого пузыря мышечные слои плотно сращены друг с другом и со слизистой оболочкой. На передней стенке продольный мышечный слой соединён у мужчин с симфизом, на задней стенке - предстательной железой, у женщин – с передней стенкой влагалища и мочеиспускательным каналом.

Гладкие мышцы пузыря у начала внутреннего отверстия мочеиспускательного канала формируют сфинктер. При этом мышечные пучки охватывают дно треугольника мочевого пузыря, затем по его латеральным сторонам достигают отверстия мочеиспускательного канала и перекидываются через переднюю стенку канала в виде петли. У женщин внутренний сфинктер сращён с передней стенкой влагалища, поэтому разрыв влагалища часто вызывает повреждение сфинктера и нарушение мочеиспускания. Замыкание мочеиспускательного канала происходит при сокращении мышечной петли. В этом случае передняя стенка мочеиспускательного канала прижимается к его задней стенке, а также к пузырному язычку. Сфинктер сокращается рефлекторно без участия сознания человека.

На наружной поверхности дна мочевого пузыря есть прямокишечнопузырная мышца, представляющая самостоятельный пучок, который у мужчин с задней стенки мочевого пузыря переходит на прямую кишку, а у женщин – на матку и влагалище. В составе этой мышцы имеются и поперечнополосатые волокна.

Соединительнотканный слой окружает мочевой пузырь со всех сторон, формируя околопузырную клетчатку. В околопузырной клетчатке располагаются венозные и нервные сплетения. Задняя стенка пузыря, особенного при его наполнении, покрывается серозной оболочкой.

Связки. От верхушки мочевого пузыря в направлении пупка отходит срединная пупочная связка, представляющая редуцированный мочевой проток. Связка покрыта брюшиной, которая образует одноимённую складку.

Лобково-пузырные, боковые и медиальные связки представляют часть тазовой фасции. В их составе есть мышечные пучки.

Т о п о г р а ф и я. Мочевой пузырь располагается в малом тазу позади симфиза. Пустой мочевой пузырь можно пальпировать у мужчин только через прямую кишку, а у женщин – через влагалище. Дно мочевого пузыря располагается на фасции и мышцах промежности. У женщин в связи с более широкой и низкой промежностью, чем у мужчин, мочевой пузырь также находится ниже. Наполненный мочевой пузырь проникает между чрезпузырной фасцией и париетальным листком брюшины передней стенки живота. При переполнении мочой верхушка мочевого пузыря может достигать пупка.

В о з р а с т н ы е о с о б е н н о с т и. У детей мочевой пузырь из-за малой полости таза располагается в брюшной полости и имеет веретенообразную форму. Дно пузыря отсутствует, и треугольник пузыря находится вертикально, опускается в таз только с развитием полости таза, что заканчивается к периоду полового созревания. Ввиду высокого стояния пузыря у девочек он не соприкасается с маткой и влагалищем, а у мальчиков – с прямой кишкой.

ЖЕНСКИЙ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ

Женский мочеиспускательный канал выполняет функции только выведения мочи. У мужчин через мочеиспускательный канал проходит не только моча, но и семенная жидкость.

Мочеиспускательный канал женщины имеет длину 3-4 см, диаметр 7-11 мм. Канал слегка изогнут, так как проходит через мочеполовую диафрагму промежности, располагаясь под симфизом. В месте прохождения канала через промежность имеется наружный сфинктер, подчинённый сознанию человека. Передняя стенка канала сращена с угловой связкой симфиза, а задняя стенка – с передней стенкой влагалища. Канал имеет слизистую, мышечную и соединительнотканную оболочки. В слизистой оболочке канала расположены слизистые железы. Наружное отверстие мочеиспускательного канала открывается в преддверие влагалища, выше входа в него. Мышечная оболочка образует внутренний сфинктер.

МУЖСКОЙ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ

Мужской мочеиспускательный канал имеет длину около 18 см; его большая часть преимущественно проходит по губчатому телу. Канал начинается в мочевом пузыре внутренним отверстием и заканчивается на головке. Мочеиспускательный канал подразделяется на предстательную, перепончатую и губчатую части.

Предстательная часть соответствует длине предстательной железы и выстлана переходным эпителием. В этой части различают суженное место, соответственно положению внутреннего сфинктера мочеиспускательного канала, и ниже расширенную часть длиной 12 мм. На задней стенке расширенной части размещается семенной семенной бугорок, от которого вверх и вниз отходит гребешок, образованный слизистой оболочкой. Вокруг устьев семявыбрасывающих протоков, которые открываются на семенном бугорке, имеется сфинктер. В ткани семявыбрасывающих протоков находится венозное сплетение, которое выполняет функцию эластического сфинктера.

Перепончатая часть представляет наиболее короткий и узкий отдел мочеиспускательного канала; она хорошо фиксирована в мочеполовой диафрагме таза и имеет длину 18-20 мм. Поперечнополосатые мышечные волокна вокруг канала формируют наружный сфинктер, подчинённый сознанию человека. Сфинктер, кроме акта мочеиспускания, постоянно сокращён.

Губчатая часть имеет длину 12-14 см и соответствует губчатому телу. Начинается луковичным расширением, куда открываются протоки двух луковично-мочеиспускательных желёз, выделяющих белковую слизь для увлажнения слизистой оболочки и разжижения семенной жидкости. Бульбоуретральные железы величиной с горошину располагаются в толще глубокой поперечной мышцы промежности. Мочеиспускательный канал этой части начинается от луковичного расширения, имеет равный диаметр 7-9 мм и только в головке переходит в веретенообразное расширение, называемое ладьевидной ямкой, которая заканчивается суженным наружным отверстием. В слизистой оболочке всех отделов канала встречаются многочисленные железы двух типов: внутриэпителиальные и альвеолярно-трубчатые. Внутриэпителиальные железы по структуре сходны с бокаловидными слизистыми клетками, а альвеолярно-трубчатые – имеют форму колб, выстланы цилиндрическим эпителием. Эти железы выделяют секрет для увлажнения слизистой оболочки. Базальная мембрана слизистой оболочки сращена с губчатым слоем только в губчатой части мочеиспускательного канала, а в остальных отделах – с гладкомышечным слоем.

При рассмотрении профиля мочеиспускательного канала выделяются две кривизны, три расширения и три сужения. Передняя кривизна находится в области корня и легко исправляется при поднимании. Вторая кривизна фиксирована в области промежности и огибает лобковое сращение. Расширения канала: в простатической части – 11 мм, в бульбозной части – 17 мм, в ладьевидной ямке – 10 мм. Сужения канала: в области внутреннего и наружного сфинктеров происходит полное замыкание канала, в области наружного отверстия диаметр уменьшается до 6-7 мм. Благодаря растяжимости ткани канала при необходимости удаётся провести катетер диаметром до 10 мм.

Иннервация нижних мочевых путей обеспечивается парасимпатическим, симпатическим и соматическим отделами нервной системы.

Парасимпатической отдел иннервации мочевого пузыря представлен сакральным центром мочеиспускания на уровне S2-4 сегментов спинного мозга, тазовыми нервами и парасимпатической частью тазового сплетения.

Эфферентные симпатические нервные пути начинаются в клетках боковых рогов серого вещества L1-3 сегментов спинного мозга, выходят из спинного мозга в составе передних корешков, проходят паравертебральные ганглии симпатического ствола, нижнебрыжеечное и подчревное сплетения, в составе подчревного нерва подходят к тазовому сплетению и заканчиваются в превертебральных ганглиях дна мочевого пузыря и его стенки.

Симпатические афференты от уретры и мочевого пузыря проходят по волокнам подчревного нерва и замыкают рефлекторную дугу не только на поясничном уровне, но могут “переключаться” в паравертебральных симпатических ганглиях и достигать Th6-7 сегментов спинного мозга, обеспечивая возможность “окольной” иннервации нижних мочевых путей.

Соматическая часть представлена волокнами срамного нерва, исходящего из S1-2 сегментов и регулирующего работу наружного сфинктера мочеиспускательного канала. Основная функция срамного нерва - удержание мочи при внезапном повышении внутрипузырного давления (при напряжении во время физического труда, занятий спортом, при кашле, смехе).

Кровоснабжение мочевого пузыря осуществляется из системы а. iliaca interna. Одна или две a. vesicalis superior отходят чаще всего от необлитерированной части a. umbilicalis, a. vesicalis inferior - непосредственно от переднего ствола a. iliaca interna или от запира-тельной артерии.

Вены мочевого пузыря образуют сеть в висцеральном клетчаточном пространстве мочевого пузыря. Оттуда кровь направляется в венозное сплетение мочевого пузыря и простаты, располагающееся в позади-лобковом пространстве. Далее кровь оттекает в v. iliaca interna.

Регуляция мочеобразования.

1.Мочеобразование регулируется нервными и рефлекторными механизмами.

Почки иннервируются симпатическими и парасимпатическими волокнами, отходящими от спинного и продолговатого мозга. Рефлекторное влияние на функцию почек осуществляется также гипоталамической областью и корой головного мозга. Влияние нервной системы на мочеобразование доказывается следующими опытами: если вызывать болевое раздражение у животных, то образование мочи уменьшается вплоть до полного прекращения ее выделения.

Также может наблюдаться условнорефлекторная анурия. Если охладить животное, у которого денервирована одна почка, то наблюдается длительное увеличение выделения мочи (полиурия). При раздражении симпатическими волокнами канальцевого эпителия наблюдается увеличение реабсорбции воды в канальцах.

Парасимпатическая система – увеличивает фильтрацию и диурез.

Нервная система действует на почки двояко. Во-первых, на кровеносные сосуды, во-вторых, на всасывающую способность клеток почечных канальцев. Так если раздражать симпатические нервы, иннервирующие почки, то образование количества мочи уменьшается. Это происходит потому, что суживаются приносящие сосуды, давление в них падает, и образование мочи уменьшается. Если же суживаются выносящие сосуды, то давление в приносящих сосудах клубочка увеличивается и мочеобразование возрастает.

Следовательно, функция почек существенно не зависит от нервной системы.

Это свидетельствуют о том, что регулирующие влияния могут осуществляться на почку не только нервным путем, но и гуморально, особенно через железы внутренней секреции. На функцию почек оказывают влияние гормоны гипоталамуса, надпочечников и щитовидной железы. В отсутствии гормона вазопрессина прекращается обратное всасывание воды в канальцах. Вазопрессин регулирует обратный транспорт воды в дистальном отделе нефрона. Большое значение в функции почек играют надпочечники, в которых выделяется гормон альдостерон, регулирующий обратный транспорт ионов натрия в канальцевом аппарате почек. Гормоны щитовидной железы (тироксин, трийодтиронин) являются антагонистами гормона вазопрессина.

В усилении выделения натрия почкой участвует натрийуретический гормон, одним из мест образования которого является предсердие. При увеличении объема циркулирующей крови, повышении объема внеклеточной жидкости в организме усиливается секреция в кровь этого пептидного гормона.

При уменьшении концентрации кальция в крови паращитовидные железы выделяют паратгормон, который способствует увеличению его реабсорбции в почечных канальцах и высвобождению из кости. При гиперкальциемии, а также под влиянием гастрина (или подобного ему вещества), вырабатываемого в пищеварительном тракте в процессе всасывания кальция, стимулируется выделение в кровь парафолликулярными клетками щитовидной железы кальцитонина, который способствует уменьшению концентрации Са2+ в плазме крови благодаря увеличению экскреции почкой и переходу Са2+ в кость.

Альдостерон - гормон коркового вещества надпочечника. Если в организм поступает большое количество солей, то выработка альдостерона угнетается, и обратное всасывание натрия уменьшается, при этом сохраняется постоянство осмотического давления. Если же в организм поступает большое количество воды, то синтез этого гормона возрастает, что сопровождается увеличением обратного транспорта натрия в кровь, что также поддерживает осмотический гомеостаз. Этот гормон выделяется в кровь при уменьшении концентрации натрия в плазме крови и уменьшении объема циркулирующей крови.

Особая роль почек заключается в регуляции постоянства состава крови в отношении воды и ионов. В основе этой деятельности лежит осморегулирующий рефлекс: если под влиянием поступления солей увеличивается осмотическое давление крови, то стимулируется синтез вазопрессина и обратный транспорт воды в организме возрастает, за счет чего сохраняется осмотическое давление. Если же в организм поступает большое количество воды, то синтез вазопрессина уменьшается, и обратное всасывание воды тормозится, в результате чего сохраняется также осмотическое давление.

Вазопрессин, или антидиурети́ческий гормо́н (АДГ) — гормон гипоталамуса, который накапливается в задней доле гипофиза (в нейрогипофизе) и оттуда секретируется в кровь. Главным стимулом для секреции вазопрессина является повышение осмолярности плазмы крови, обнаруживаемое осморецепторами в паравентрикулярном и супраоптическом ядрах гипоталамуса.Вазопрессин увеличивает реабсорбцию воды почкой, таким образом, повышая концентрацию мочи и уменьшая её объём.

В зависимости от количества выделенных осмотически активных веществ и объёма мочи различают осмотический диурез (большой объём мочи с высокой концентрацией осмотически активных веществ), антидиурез (малый объём мочи с высокой концентрацией осмотически активных веществ) и водный диурез (большой объём мочи с очень низкой экскрецией осмотических веществ).

Водный диурез - выделение гипоосмолярной мочи.

У здоровых лиц водный диурез развивается после потребления большого количества жидкости; отмечается при переходе от обычной двигательной активности к строгому постельному режиму, к состоянию невесомости. Наблюдается у больных при истинном и почечном несахарном диабете, гипокалиемии, гиперкальциемии, хроническом алкоголизме, при первичной, психогенной или постэнцефалитической полидипсии.

Мочевина проникает в просвет прямого сосуда и тонкого отдела петли нефрона. Поднимаясь по направлению к корковому веществу почки по прямому сосуду, мочевина непрерывно участвует в противоточном обмене, диффундирует в нисходящий отдел прямого сосуда и нисходящую часть петли нефрона. Постоянное поступление во внутреннее мозговое вещество мочевины, С1- и Na+, реабсорбируемых клетками тонкого восходящего отдела петли нефрона и собирательных трубок, удержание этих веществ благодаря деятельности противоточной системы прямых сосудов и петель нефрона обеспечивают повышение концентрации осмотически активных веществ во внеклеточной жидкости во внутреннем мозговом веществе почки. Вслед за увеличением осмолярной концентрации окружающей собирательную трубку интерстициальной жидкости возрастает реабсорбция воды из нее и повышается эффективность осморегулирующей функции почки. В результате диурез уменьшается, концентрация осмотических веществ в моче увеличивается.

Осмотический диурез - выделение большого объёма мочи в результате повышенной экскреции осмотически активных веществ. Развивается осмотический диурез в результате чрезмерной загрузки проксимального отдела нефрона осмотически активными веществами эндогенного (глюкоза, мочевина, бикарбонат) или экзогенного происхождения (маннит, простые сахара и др.).

Наличие в просвете проксимальных канальцев эндогенных осмотически активных веществ в концентрациях, превышающих максимальную способность к их реабсорбции, или экзогенных нереабсорбируемых осмотически активных веществ, приводит к снижению проксимальной реабсорбции воды. В результате в петлю нефрона и дистальные канальцы поступает большой объём жидкости. Ускоренный ток жидкости через нефрон препятствует созданию высокого осмотического градиента интерстиция, следствием чего является снижение реабсорбции воды в собирательных трубочках. В итоге выделяется большой объём жидкости с высоким содержанием осмотически активных веществ в ней. Концентрация натрия в моче колеблется в пределах 50-70 ммоль/л. Осмотический диурез развивается при сахарном диабете, ХПН, в ответ на применение осмотических диуретиков.

Ренин – это фермент, который секретируется в юкстагломерулярном аппарате (ЮГА) (от латинских слов juxta - около, glomerulus - клубочек) почек миоэпителиоидными клетками приносящей артериолы клубочка, получившими название юкстагломерулярных (ЮГК). Секреция ренина в ЮГК регулируется четырьмя основными влияниями. Во-первых, величиной давления крови в приносящей артериоле, т. е. степенью ее растяжения. Снижение растяжения активирует, а увеличение - подавляет секрецию ренина. Во-вторых, регуляция секреции ренина зависит от концентрации натрия в мочедистальном канальце, которая воспринимается macula densa - своеобразным Na-рецептором. Чем больше натрия оказывается в моче дистального канальца, тем выше уровень секреции ренина. В-третьих, секреция ренина регулируется симпатическими нервами, ветви которых заканчиваются на ЮГК, медиатор норадреналин через бета-адренорецепторы стимулирует секрецию ренина.

В-четвертых, регуляция секреции ренина осуществляется по механизму отрицательной обратной связи, включаемой уровнем в крови других компонентов системы - ангиотензина и альдостерона, а также их эффектами - содержанием в крови натрия, калия, артериальным давлением, концентрацией простагландинов в почке, образующихся под влиянием ангиотензина.

Секретированный в кровь ренин вызывает расщепление альфа-глобулина плазмы крови - ангиотензиногена, образующегося в печени. При этом в крови образуется малоактивный декапептид ангиотензин-I, который в сосудах почек, легких и других тканей подвергается действию превращающего фермента (карбоксикатепсин, кининаза-2), отщепляющего от ангиотензина-1 две аминокислоты. Образующийся октапептид ангиотензин-II обладает большим числом различных физиологических эффектов, в том числе стимуляцией клубочковой зоны коры надпочечников, секретирующей альдостерон. Ангиотензин-II, кроме стимуляции продукции альдостерона, обладает следующими эффектами:

• вызывает сужение артериальных сосудов,

• активирует симпатическую нервную систему как на уровне центров, так и способствуя синтезу и освобождению норадреналина в синапсах,

• повышает сократимость миокарда,

• увеличивает реабсорбцию натрия и ослабляет клубочковую фильтрацию в почках,

• способствует формированию чувства жажды и питьевого поведения.

Таким образом, ренин-ангиотензин-альдостероновая система участвует в регуляции системного и почечного кровообращения, объема циркулирующей крови, водно-солевого обмена и поведения.

В ЦНС поступает информация о состоянии внутренней среды, происходит интеграция сигналов и обеспечивается регуляция деятельности почек при участии эфферентных нервов или эндокринных желез, гормоны которых регулируют процесс мочеобразования. Анурия, наступающая при болевом раздражении, может быть воспроизведена условно-рефлекторным путем. Механизм болевой анурии основан на раздражении гипоталамических центров, стимулирующих секрецию вазопрессина нейрогипофизом. Наряду с этим усиливаются активность симпатической части автономной нервной системы и секреция катехоламинов надпочечниками, что и вызывает резкое уменьшение мочеотделения вследствие как снижения клубочковой фильтрации, так и увеличения канальцевой реабсорбции воды.

Не только уменьшение, но и увеличение диуреза может быть вызвано условно-рефлекторным путем. Многократное введение воды в организм собаки в сочетании с действием условного раздражителя приводит к образованию условного рефлекса, сопровождающегося увеличением мочеотделения. Механизм условно-рефлекторной полиурии в данном случае основан на том, что от коры больших полушарий поступают импульсы в гипоталамус и уменьшается секреция АДГ. Импульсы, поступающие по эфферентным нервам почки, регулируют гемодинамику и работу юкстагломерулярного аппарата почки, оказывают прямое влияние на реабсорбцию и секрецию ряда неэлектролитов и электролитов в канальцах. Импульсы, поступающие по адренергическим волокнам, стимулируют транспорт натрия, а по холинергическим - активируют реабсорбцию глюкозы и секрецию органических кислот.

При питании мясом образуется большее количество кислот, и моча становится кислой, а при потреблении растительной пищи рН сдвигается в щелочную сторону. При интенсивной физической работе из мышц в кровь поступает значительное количество молочной и фосфорной кислот и почки увеличивают выделение «кислых» продуктов с мочой.

Наряду с почками в нормализации кислотно-основного состояния участвуют и легкие.

При дыхательном ацидозе увеличиваются экскреция Н+ и реабсорбция НСО3-, при дыхательном алкалозе уменьшаются выделение Н+ и реабсорбция HCΟ3-. Метаболический ацидоз компенсируется гипервентиляцией легких. В конечном счете, почки стабилизируют концентрацию гидрокарбоната в плазме крови на уровне 26-28 ммоль/л, а рН - на уровне 7,36.

Почки являются основным органом осморегуляции. Они обеспечивают выделение избытка воды из организма в виде гипотонической мочи при увеличенном содержании воды (гипергидратация) или экономят воду и экскретируют мочу, гипертоническую по отношению к крови, при обезвоживании организма (дегидратация).

После питья воды или при ее избытке в организме снижается концентрация растворенных осмотически активных веществ в крови и падает ее осмоляльность. Это уменьшает активность центральных осморецепторов, расположенных в области супраоптического ядра гипоталамуса, а также периферических осморецепторов, имеющихся в печени, почке и других органах, что приводит к снижению секреции АДГ нейрогипофизом и увеличению выделения воды почкой.

При обезвоживании организма или введении в сосудистое русло гипертонического раствора NaCl увеличивается концентрация осмотически активных веществ в плазме крови, возбуждаются осморецепторы, усиливается секреция АДГ, возрастает всасывание воды в канальцах, уменьшается мочеотделение и выделяется осмотически концентрированная моча.

При увеличении концентрации в плазме осмотически активных веществ на 1 мосмоль/кг увеличивается выделение АДГ и происходит увеличение осмотической концентрации мочи почти на 100 мосмоль/кг.

Мочеиспуска́ние (mictio) - периодически наступающий рефлекторный акт выделения определенного количества мочи по уретре. У взрослого человека мочеиспускание - произвольно контролируемый процесс, являющийся конечным этапом транспорта мочи из организма.

Диурезом называют количество мочи, выделяемое человеком за определенное время. При обычном водном режиме за сутки выделяется 1-1,5 л мочи.

При накоплении 150-250 мл мочи в мочевом пузыре вследствие растяжения его стенок от баро- и механорецепторов по чувствительным волокнам тазовых нервов импульсы направляются в спинальные центры мочеиспускания в боковых рогах II-III поясничного и II-IV крестцового сегментов спинного мозга, а затем в вышележащие отделы Ц.Н.С. к центру мочеиспускания в межуточном мозге и коре больших полушарий. По мере наполнения мочевого пузыря частота афферентных импульсов увеличивается, что вызывает позыв к мочеиспусканию и мочеиспускательный рефлекс. В норме он может быть вызван или подавлен импульсами из лобной доли коры головного мозга.

Мочеиспускание осуществляется в три фазы: открытие, опорожнение и закрытие. В фазе открытия детрузор сокращается, а поперечнополосатая мускулатура уретры и тазового дна расслабляется. Устья мочеточников при этом закрываются, что предотвращает обратное поступление мочи из мочевого пузыря в мочеточники. Сигналы от высших регулирующих центров нервной системы и мотонейронов II-IV крестцового сегмента спинного мозга, поступающие по половым нервам, вызывают расслабление уретрального сфинктера. Моча при этом может свободно проходить по уретре наружу.

С мочой выделяются электролиты, количество которых зависит от потребления с пищей, а концентрация в моче - от уровня мочеотделения. Суточная экскреция натрия составляет 170-260 ммоль, калия – 50-80, хлора – 170-260, кальция - 5, магния - 4, сульфата - 25 ммоль.

Почки служат главным органом экскреции конечных продуктов азотистого обмена. У человека при распаде белков образуется мочевина, составляющая до 90 % азота мочи; ее суточная экскреция достигает 25-35 г. С мочой выделяется 0,4-1,2 г азота аммиака, 0,7 г мочевой кислоты (при потреблении пищи, богатой пуринами, выделение возрастает до 2-3 г). Креатин, образующийся в мышцах из фосфокреатина, переходит в креагинин; его выделяется около 1,5 г в сутки. В небольшом количестве в мочу поступают некоторые производные продуктов гниения белков в кишечнике - индол, скатол, фенол, которые в основном обезвреживаются в печени, где образуются парные соединения с серной кислотой - индоксилсерная, скатоксилсерная и другие кислоты. Белки в нормальной моче выявляются в очень небольшом количестве (суточная экскреция не превышает 125 мг). Небольшая протеинурия наблюдается у здоровых людей после тяжелой физической нагрузки и исчезает после отдыха.

Глюкоза в моче в обычных условиях не выявляется. При избыточном потреблении сахара, когда концентрация глюкозы в плазме крови превышает 10 ммоль/л, при гипергликемии иного происхождения наблюдается глюкозурия - выделение глюкозы с мочой.

Цвет мочи зависит от величины диуреза и уровня экскреции пигментов. Цвет меняется от светло-желтого до оранжевого. Пигменты образуются из билирубина желчи в кишечнике, где билирубин превращается в уробилин и урохром, которые частично всасываются в кишечнике и затем выделяются почками. Часть пигментов мочи представляет собой окисленные в почке продукты распада гемоглобина.

В моче обнаружены производные гормонов коркового вещества надпочечников, эстрогены, АДГ, витамины (аскорбиновая кислота, тиамин), ферменты (амилаза, липаза, трансаминаза и др.). При патологии в моче обнаруживаются вещества, обычно в ней не выявляемые, — ацетон, желчные кислоты, гемоглобин и др.

Дата добавления: 2021-03-18; просмотров: 70; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!