Конец ознакомительного фрагмента.

Александр Васильевич Назаренко

Древняя Русь и славяне

Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24137986&lfrom=329574480

«Древняя Русь и славяне (Древнейшие государства Восточной Европы, 2007 год) / Ин‑т всеобщей истории. / Назаренко А. В.– М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2009.»: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке; Москва; 2009

ISBN 978‑5‑91244‑009‑0

Аннотация

Сборник, издаваемый к 60‑летию историка и филолога Александра Васильевича Назаренко, посвящен преимущественно истории Древней Руси. В нем собраны работы ученого главным образом последних лет, переиздаваемые в исправленном или сильно расширенном виде, а также новые статьи. Затронуты проблемы политического строя Руси XI–XII вв. (династические порядки и междукняжеские отношения, политическая история отдельных княжеств), истории церкви (становление и развитие епархиальной структуры Киевской митрополии, брачное право, феномен паломничества), государственной идеологии, историографии, топонимии (названия «Великороссия», «Малороссия», «Новороссия») и этимологии как древнерусского времени (название Киева), так и более раннего (скифский этноним «сколоты»). Этот корпус дополняют несколько работ по истории и историографии славян.

Александр Назаренко

Древняя Русь и славяне (Древнейшие государства Восточной Европы, 2007 год)

|

|

|

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

Подготовлено к печати и издано Русским Фондом Содействия Образованию и Науке, 2009 год, в рамках проекта Университета Дмитрия Пожарского

Редакционная коллегия серии:

доктор исторических наук Е. А. Мельникова (ответственный редактор),

кандидат исторических наук Г В. Глазырина,

доктор исторических наук Т. Н. Джаксон,

доктор исторических наук И. Г Коновалова,

кандидат филологических наук В. И. Матузова,

доктор исторических наук А. В. Назаренко,

доктор исторических наук А. В. Подосинов,

доктор исторических наук Л. В. Столярова,

доктор исторических наук |И. С. Чичуров,|

член‑корреспондент РАН Я. Н. Щапов

Александр Васильевич Назаренко

Предисловие

Когда осенью 1974 г. автор этих строк впервые переступил порог академического Института истории СССР, незабвенный Владимир Терентьевич Пашуто, которому предстояло стать научным начальством новоприбывшего, осведомился о возрасте будущего сотрудника. Узнав, что «молодому ученому» 27 лет, он подавил вздох и утешил: «Ничего, я тоже поздно пришел в науку».

С тех пор минули эпические «ровно тридцать лет и три года». С признательностью принимая предложение коллег – теперь уже по Институту всеобщей истории Российской академии наук – отметить «закруглившуюся» дату неким флорилегием проделанного, юбиляр недолго колебался относительно содержания. В свое время, вынашивая грандиозную идею издания многотомного Свода древнейших источников по истории народов СССР, В. Т. Пашуто сплотил группу недавно покинувших университетские стены филологов (античников, византинистов, скандинавистов, славистов, германистов, арабистов) в Сектор истории древнейших государств на территории СССР, который mutatis mutandis жив, слава Богу, по сей день, хотя и много претерпел, επεί Τροίης ιερόν πτολίεθρον επράθετο, – о чем было бы говорить долго. При всем том Владимир Терентьевич мечтал, чтобы со временем из когорты «мобилизованных» филологов выросли источниковедчески искушенные (что без филологической основы немыслимо) историки Восточной Европы и прежде всего Древней Руси. Иными словами, его целью было восстановление некогда существовавшего в науке историко‑филологического единства, способного обеспечить тот самый комплексный подход к изучению Древней Руси, о котором сегодня так много говорится, но который покуда сводится чаще всего к эпизодическим собеседованиям разнопрофильных специалистов. На примере собственной судьбы в науке автор убедился, с какой поистине роковой неизбежностью совершалась эта перемена, как древнерусская история, поначалу в части международных связей Руси (которые, понятным образом, в первую очередь находили отражение на страницах иностранных источников), а потом и в целом, все более заполняла собой исследовательский горизонт.

|

|

|

|

|

|

Поэтому, ощущая горький привкус итоговости, неизбежно присущий любому, даже скромному, юбилею, мы сочли логичным собрать воедино ряд работ, посвященных прежде всего собственно Древней Руси, исключая ее внешние связи, несмотря на то что именно последние были предметом наших изысканий в течение долгих лет (впрочем, они в достаточной мере обобщены в другой книге[1]). Чистых исключений – два. Это небольшая статья об одном из аспектов деятельности просветителя славян святителя Мефодия и эссе об этимологии самоназвания скифов Σκολότοι (ΣκόλοτοιΊ). В оправдание скажем, что кирилло‑мефодиевская проблематика всегда (и справедливо) рассматривалась как общеславянское введение в русскую историю. Эту славяно‑русскую тему продолжает и статья о славянском язычестве. Что же касается этимологии – то лингвистический par excellence этюд об одной из восточноевропейских древностей перебрасывает тонкий мостик в филологическое прошлое автора, тем самым, в какой‑то мере символически, проставляя логические скобки и замыкая конец на начало, как то и положено по закону жизни. Кроме того, он хронологически и географически оттеняет две других тематически близких, но разножанровых работы: об этимологии названия Киев и о выдающемся русском этимологе – Олеге Николаевиче Трубачеве, великодушная поддержка которого (равно как и Федота Петровича Филина) сопровождала в далеком 1980 г. появление нашей первой языковедческой публикации. Присутствие в сборнике лингвистических и полулингвистических работ в наших глазах тем более оправдано, что реконструктивный метод сравнительно‑исторического языкознания во многом, как мы теперь понимаем, определил реконструктивизм автора этих строк и в качестве историка – за что его не раз корили коллеги, причем, что замечательно, как более «модернистски», так и более консервативно настроенные[2].

|

|

|

О прочих статьях особо не говорим. Правомерность их соединения под одной обложкой, думается, не должна вызвать сомнений даже у придирчивого читателя. Заметим только, что ни одна из них не является простым воспроизведением уже опубликованного. Все тексты просмотрены заново, исправлены и дополнены. В большинстве случаев речь идет о радикальной переработке, а иногда – о совершенно новой работе. Поскольку первоначально статьи вовсе не предназначались для сведе́ния в сборник, в них неизбежно встречаются некоторые повторы. Как правило, мы старались избегнуть их, пользуясь перекрестными ссылками, но последовательное их истребление стало бы делом хлопотным, да и могло бы повести в отдельных случаях к сбою в логическом строе изложения. Автор утешал себя школьной истиной, что повторение – мать учения.

В заключение, отчасти возвращаясь к сказанному в первых строках, припоминаем одно из любимых речений В. Т. Пашуто, с которым он не раз адресовался к молодым и, по молодости, порой не в меру задиристым коллегам: «Надо стоять на плечах, а не на костях своих предшественников». Возраст дает много возможностей убедиться в справедливости этих слов. Вот почему позволим себе – хочется верить, не совсем без права – закончить неформальным посвящением этой небольшой summa всем старшим коллегам, как ушедшим, так и здравствующим, без труда которых она была бы невозможна, и вообще поколению наших отцов и дедов, благодаря жизни и смерти которых мы живы.

И нить русской истории не рвется.

Москва, весна 2008 г.

I. Древнерусское династическое старейшинство по «ряду» Ярослава Мудрого и его типологические параллели – реальные и мнимые[3]

Главнейшей чертой, которая определяла династический строй во многих раннесредневековых государствах Европы, был взгляд на государство как на патримоний – семейное владение, подлежавшее передаче от отца ко всей совокупности его сыновей‑наследников. Если наследников было несколько, то возникало так называемое corpus fratrum – так или иначе организованное братское совладение тем, что можно было бы с известной степенью условности назвать «государством» (доходами, территорией, формами репрезентации и т. д.). Наиболее последовательно этот порядок, вытекающий из устройства архаического династически‑родового сознания, был реализован в государстве франков и на Руси, где приобрел самые развитые и дифференцированные формы[4].

Возможно, впрочем, что отчасти такое впечатление имеет причиной относительно благоприятное состояние источников по данной теме применительно именно к Древней Руси и особенно Франкской державе. Это, однако, не означает, что все этапы эволюции corpus fratrum на древнерусской почве в равной и должной мере обеспечены источниками и вполне ясны. Вот почему привлечение сравнительно‑исторического материала других династических традиций, пусть в целом и меньше освещенных источниками, чем древнерусская, может быть полезным историку‑русисту для прояснения как исторической сути дела, так и ситуации в историографии, в которую уже прочно вошли и даже до известной степени «канонизировались» некоторые не всегда основательные типологические наблюдения из области династического устройства Древней Руси.

В истории древнерусского княжеского дома раздел между сыновьями киевского князя Ярослава Мудрого (1019–1054), предпринятый по завещанию последнего – так называемый «ряд» Ярослава – сыграл, как известно, эпохальную роль. Сообщение «Повести временных лет» об этом завещании неоднократно обсуждалось в науке[5]. И это понятно, поскольку уделы Ярославичей, их границы, послужили исходной точкой формирования будущей территориально‑политической структуры Руси – земель‑княжений XII в., а само завещание Ярослава Владимировича рассматривалось впоследствии (например, на известном Любечском съезде князей 1097 г.) как безусловное правовое основание существования этих земель в качестве отчин соответствующих ветвей княжеского семейства[6]. Одним из главных моментов, связанных с завещанием 1054 г., который привлекал внимание исследователей, был провозглашенный «рядом» сеньорат (или, по древнерусской терминологии, старейшинство) старшего из остававшихся к тому времени в живых Ярославичей – Изяслава.

Вот к чему сводится текст завещания, согласно «Повести», если опустить открывающее его общенравственное наставление блюсти братскую любовь: «В лето 6562. Преставися великыи князь Русьскыи Ярослав. И еще бо живущу ему наряди сыны своя, рек им: <…> Се же поручаю в собе место стол старейшему сыну моему и брату вашему Изяславу Кыев, сего послушайте, яко послушаете мене, да то вы будеть в мене место. А Святославу даю Чернигов, а Всеволоду Переяславль, а Вячеславу Смолинеск. И тако раздели им грады, заповедав им не преступати предела братия, ни сгонити, рек Изяславу: Аще кто хощеть обидети брата своего, то ты помагаи, его же обидять»[7].

Этот краткий летописный текст вызывает ряд взаимосвязанных вопросов. Прежде всего, насколько он достоверен? Не в отношении самого факта предсмертного раздела Ярославом своих владений между сыновьями, а именно в отношении установления старейшинства Изяслава? Далее, если «ряд» Ярослава и имел в виду сеньорат старшего из Ярославичей, становившегося киевским князем, то было ли такое установление новым? Иными словами, надо ли связывать рождение сеньората на Руси с завещанием Ярослава Мудрого? Наконец, в какой мере замысел Ярослава, если таковой имел место, осуществился, то есть каково реальное место «ряда» Ярослава в эволюции древнерусского старейшинства?

На все эти вопросы нельзя дать вполне определенного ответа, исходя только из древнерусских материалов, в то время как сравнительно‑исторические наблюдения позволяют прийти к достаточно обоснованным, на наш взгляд, заключениям. Оставляя пока в стороне последний, третий, из поставленных вопросов, обратимся к двум первым.

История развития corpus fratrum (в частности у франков) показывает, что рано или поздно в развитии государственности и самосознания государственной власти настает момент, когда традиционная практика родовых разделов вступает в противоречие с представлением о государстве как политическом единстве. При первоначальном архаичном братском совладении как раз это последнее и служило в глазах социальной верхушки проявлением государственного единства, которое, собственно, не имело другого выражения, кроме единства правящего рода, династии[8]. До поры все новые переделы внутри единого рода не приводили к разделу государства ввиду неустойчивости и временности самих возникавших политических структур, иногда настолько лоскутно пестрых, что они, совершенно очевидно, были не приспособлены, да и не предназначены для самостоятельного политического существования (таковы, например, разделы Франкской державы в 562 г. после смерти короля Хлотаря I или в 567/8 г. после кончины его сына короля Хариберта I[9]).

Но роковой порок corpus fratrum был заложен в самой его патримониальной природе. Возникавшая время от времени вследствие благоприятной династической конъюнктуры устойчивость того или иного удела не могла не приводить к столкновению между принципом родового совладения и идеей отчинности удела, которая была столь же неотъемлемой частью патримониального сознания, как и родовое совладение, являясь, в сущности, продлением последнего до уровня удела[10]. Это естественным образом вело к попыткам создания такого династического порядка (включая способ престолонаследия), который сочетал бы традицию родового совладения, то есть принцип непременного наделения всех братьев, с некоторой институционализацией единовластия. Подобного рода усовершенствованной формой corpus fratrum и у франков, и на Руси, и в других раннесредневековых государствах (о некоторых из них ниже пойдет речь) как раз и стал сеньорат.

Важно понять, что сеньорат не создавал понятия генеалогического старейшинства, которое, будучи семейно‑родовым по природе, всегда существовало в рамках corpus fratrum, а только придавал ему, старейшинству, те или иные общегосударственные политические прерогативы. При первоначальном родовом совладении старший из сыновей отнюдь не наследовал политической власти покойного отца, так что разделы между братьями не сопровождались установлением какой‑либо политической зависимости младших от генеалогически старейшего. Так, в неурядицах 60‑70‑х гг. VI в. по смерти короля Хариберта I потомки Хлотаря I (511–561) нередко прибегали к авторитетному суду короля Гунтрамна (561–592), который остался старшим в роду после Хариберта, но этот чисто родовой авторитет не был облечен в политико‑государственные формы, в какую‑либо верховную власть Гунтрамна над младшими братьями Сигибертом I (561–575) и Хильпериком I (561–584) или, впоследствии, над их потомством. Политически братья были совершенно независимы друг от друга, и это политическое равенство только подчеркивалось старательно выверенным равенством их уделов[11]. И даже раздел, предусмотренный пространным политическим завещанием Карла Великого – «Размежеванием королевств» («Divisio regnorum»), которое было издано в 806 г. в качестве отдельного капитулярия, имел в виду примерно равное наделение трех имевшихся на тот момент сыновей императора – Карла, Пипина и Людовика, ничего не говоря о каком бы то ни было верховенстве старшего, Карла, над младшими[12]. Это молчание тем более показательно, что, в отличие от упомянутых выше родовых разделов VI в., Карл единолично наследовал коренные франкские территории между Соммой и Луарой (так называемую «Франкию» – Francia), которые первоначально подвергались особому разделу между всеми наследниками[13]. Поэтому, возвращаясь к Руси, думаем, правы были те историки, которые считали, что никакой определенной государственно‑политической зависимости младших сыновей киевского князя Святослава Игоревича – Олега Древлянского и Владимира Новгородского – от своего старшего брата Ярополка Киевского (972–978) не было[14]. И тот факт, что старшему брату достался «старший», киевский, стол и в целом Русская земля в узком смысле слова[15] (как Карлу – коренная Франкия), еще никоим образом не свидетельствует в пользу сеньората Ярополка, как иногда думают, считая сеньорат на Руси исконным обычаем и тем ставя под сомнение политическое новаторство «ряда» Ярослава[16]. Более того, раздел Руси между Святославичами в 969 г., закрепившийся после внезапной гибели Святослава в 972 г., стоит в одном ряду вовсе не с разделом 1054 г., а с распределением уделов киевским князем Владимиром Святославичем (978‑1015) между своими подросшими сыновьями, о котором «Повесть временных лет» сообщает в конце статьи 6496 (988) г.[17] Ведь наделение Святославичей не было предсмертным завещанием их отца, а произошло в связи с планами Святослава перенести свой стольный град из Киева в Переяславец на Дунае, сохраняя, естественно, верховную власть над Русью[18].

Таким образом, сеньорат не тождествен генеалогическому старейшинству и, в отличие от последнего, требовал целенаправленной реформы традиционного родового совладения. Понятно, что подобная реформа, именно вследствие того, что меняла обычный династический порядок, должна была иметь какое‑то законодательное оформление, хотя и необязательно письменное, документальное. У франков таковым стало первое завещание императора Людовика Благочестивого (814–840) – «Устроение империи» («Ordinatio imperii») 817 г., согласно которому старший из сыновей Людовика, Лотарь (будущий император Лотарь I), наследовал не только императорский титул отца, но и львиную долю владений последнего, тогда как двум его братьям доставались относительно небольшие уделы: Пипину – Аквитания, Людовику – Бавария[19]; хотя младшие братья и титуловались королями, но должны были признать верховную власть Лотаря[20]. В Древней Руси на роль аналогичного этапа в эволюции династического строя может претендовать только «ряд» Ярослава и никоим образом какие‑то предшествующие династические решения – Святослава Игоревича (см. выше) или Владимира Святославича[21]. Кроме того, форма сеньората, предусмотренного «рядом» Ярослава, была столь умеренной и компромиссной[22], что трудно представить себе какую‑то более раннюю и, соответственно, более мягкую его стадию. Старейшинство Изяслава Ярославина прямо прокламируется, и несмотря на то что общерусские политические прерогативы киевского князя не описаны с полнотой, сравнимой с капитулярием Людовика Благочестивого, ясно, что они в том или ином объеме предусматривались, коль скоро Изяслав был призван служить гарантом устанавливаемого династического порядка – ведь именно ему «ряд» вменяет в обязанность «помагати, его же обидять». Тем самым, с точки зрения типологии corpus fratrum, содержание «ряда» Ярослава, как оно передано в «Повести временных лет», сомнений не вызывает, и это может служить косвенным свидетельством достоверности летописного рассказа против высказывающихся иногда предположений, что завещание Ярослава Мудрого в целом или отчасти является стилизацией более позднего времени[23], чуть ли не первой четверти XII в.[24]

Если сеньорат по «ряду» Ярослава представлял собой закономерную форму в эволюции княжеского родового совладения на Руси, то следовало бы ожидать, что типологические параллели ему будут обнаруживаться не только у франков, но и в других европейских династиях, построенных на corpus fratrum.

Действительно, в отечественной литературе вскользь уже указывалось на сходство «ряда» Ярослава с некоторыми династическими установлениями Древнечешского и Древнепольского государств, а именно с завещаниями чешского князя Бржетислава I (1034–1055) и польского князя Болеслава III (1102–1138)[25]. Так как распоряжения относительно династического строя и престолонаследия, предпринятые в этих завещаниях, имели в виду ту или иную форму сеньората, то уже поэтому они могут быть типологически сближены с завещанием Ярослава Владимировича. Не вдаваясь в детали, мы в свое время поддержали такую аналогию[26]. Сейчас видим, что она нуждается в существенных уточнениях. Рассмотрим теперь этот вопрос подробнее, начав с завещания Бржетислава I как хронологически наиболее близкого к «ряду» Ярослава.

Вот что читаем в «Чешской хронике» Козьмы Пражского (первая четверть XII в.) – единственном источнике, сообщающем об этом завещании: на смертном одре чешский князь обращается к представителям знати («terrae primates») с признанием, что, имея пятерых сыновей, «он считает вредным делить между ними Чешское княжество» и потому обязывает их (знать) присягнуть, «что верховное право и престол в княжестве будут всегда принадлежать старшему по рождению среди моих сыновей и внуков и что все его братья и те, кто происходят из рода государя, будут под его властью. Поверьте мне, если этим княжеством не будут управлять единовластно, то для вас, людей знатных, дело дойдет до погибели, а для народа – до больших бед»[27].

В отличие от «ряда» Ярослава, который даже в летописном пересказе сохраняет характер делового распоряжения и вполне узнаваемые черты завещательного формуляра[28], завещание Бржетислава в «Чешской хронике» сплошь состоит из литературных и исторических аллюзий (на библейское предание о Каине и Авеле и древнеримское – о Ромуле и Реме), а также прямых цитат (из Вергилия, Лукана, Овидия, «Псалтири»)[29], характерных для стиля Козьмы. Вряд ли приходится сомневаться, что завещание Бржетислава I, в настоящем его виде, является плодом литературного творчества самого Козьмы Пражского. Распознать существо династической реформы Бржетислава, если таковая действительно имела место, за риторической пеленой, наброшенной стилизованным изложением Козьмы, крайне трудно. И все же ясно, что в завещании имелась в виду какая‑то радикальная форма сеньората, коль скоро речь идет о «единовластии» «старшего».

Однако признать сам факт попытки Бржетислава I преобразовать династический строй Древнечешского государства в русле сеньората еще не значит признать, что сеньорат был завещанием Бржетислава учрежден. Можно было бы, конечно, не придавать большого значения заверениям Козьмы Пражского, писавшего много десятилетий спустя, что пражский князь середины XI в. отказывался от любых форм раздела, желая ввести «единовластие». Вместе с тем, ряд соображений заставляет отнестись к этим заверениям серьезно.

Козьма вкладывает в уста Бржетиславу в качестве аргумента ссылку на губительность памятных для чешской княжеской династии раздоров между братьями святым Вячеславом (Вацлавом) (убит в 929/35 г.) и Болеславом I (умер в 967/72 г.). Но отношения между этими последними, как они рисуются в памятниках свято‑вацлавского цикла, не отличаются от взаимоотношений пражского князя со своей родней во времена Козьмы, когда младшие князья располагали уделами – обычно в Моравии, реже собственно в Чехии – будучи под верховной властью старшего, занимавшего пражский стол[30]; точно так же, когда Вячеслав стал пражским князем вместо умершего отца, «оттоле Болеслав нача под ним ходити», хотя и имел собственный «град Болеславль» (который обычно идентифицируется со Старым Болеславом, центром присоединенной к Праге области племени пшован на правобережье Верхней Лабы‑Эльбы).

Эти слова древнейшего церковнославянского «Жития святого Вячеслава»[31], разумеется, могут быть и проекцией позднейших династических порядков на ситуацию 920‑х гг. (Вратислав I, отец Вячеслава и Болеслава I, умер в 921 г), но порядков, в свою очередь, вряд ли более поздних, чем сложившиеся к 70‑м гг. X столетия, когда, как считается, вероятнее всего, было создано «Житие»[32] (впрочем, существуют и более поздние датировки). В таком случае установление сеньората в Чехии пришлось бы, видимо, связывать с именем Болеслава I. Источникам известны только двое его сыновей – Болеслав II и некий Страхквас (Ztrahquasz), или Христиан[33], которого отец еще ребенком отдает в монастырь святого Эммерама в Регенсбурге – будто бы во искупление своей вины в убийстве брата[34]. Такой шаг был бы крайне опрометчивым, если бы у Болеслава II не было других братьев. Скорее всего отец видел в Страхквасе будущего пражского епископа, как Бржетислав I – в Яромире, что и подтверждается позднейшей попыткой поставить Страхкваса на кафедру вместо святого Адальберта‑Войтеха[35]. Если так, то молчание источников о младших братьях Болеслава II можно было бы рассматривать как косвенное свидетельство ярко выраженного сеньората пражского князя.

В самом деле, династическая история Пржемысловичей до Бржетислава I в хронике Козьмы изложена с большими пробелами, а иногда и просто неверно. Так, одиозные для княжеского рода кровавые междоусобия в предшествовавшем Бржетиславу I поколении сыновей Болеслава II (967/72‑999) приходится восстанавливать исключительно по иностранным источникам – прежде всего, по хронике их современника Титмара Мерзебургского. О конфликте Болеслава III (999 – около 1003) вскоре после 999 г. с младшими братьями Яромиром и Олдржихом Титмар сообщает в выражениях, которые заставляют предполагать, что последние располагали собственными уделами: «Между тем (речь идет о событиях 1002 г. – А. Н.) чешский герцог Болеслав, так как власть соправителя и преемника всегда подозрительна, оскопив брата Яромира, а младшего Олдржиха хотев было утопить в бане, изгнал их из страны вместе с матерью и стал править один, наподобие губительного василиска несказанно притесняя народ»[36]. Правда, характер взаимоотношений между пражским князем и его младшими братьями из процитированного сообщения не вполне понятен, тем более что слова «так как власть соправителя и преемника всегда подозрительна» являются цитатой из Лукана[37]. Эти взаимоотношения несколько проясняет другое сообщение саксонского хрониста, в котором Олдржих назван «вассалом» (satelles) Яромира, к тому времени (речь идет о 1012 г.) уже давно, с 1004 г., занимавшего пражский стол вместо изгнанного Болеслава III[38].

Таким образом, из совокупности приведенных данных, пусть и немногочисленных, с известной определенностью вырисовывается картина сеньората пражского князя над братьями, имеющими в своем распоряжении некоторые уделы. Такое раннее, по крайней мере с третьей четверти X в., возникновение сеньората в чешской княжеской династии на первый взгляд может показаться странным. Но следует иметь в виду, что как сеньорат в целом, так и его отдельные формы, будучи проявлениями династического сознания, не состояли в непосредственной связи с уровнем общественно‑экономического развития, а более зависели от конкретного династического опыта, династической конъюнктуры, а также, вполне вероятно, соответствующих образцов в соседних странах. Так, если верить Константину Багрянородному (умер в 959 г.), сеньорат существовал уже в Великоморавском государстве в конце IX в.[39]

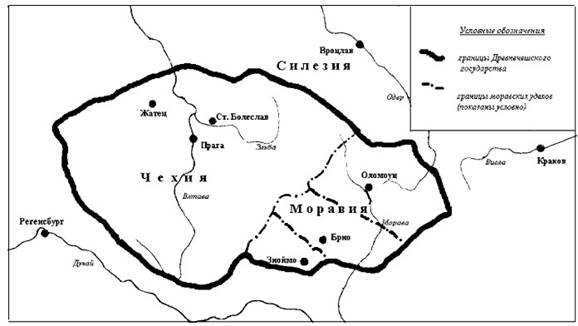

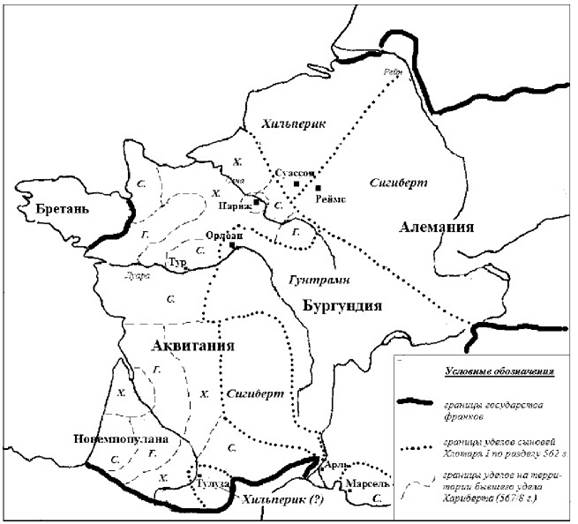

Так что же, в таком случае, имело в виду завещание Бржетислава I? Если судить о планах завещателя по их последующему осуществлению (как мы делаем это в отношении некоторых установлений «ряда» Ярослава – например, в отношении так называемого «триумвирата» старших Ярославичей), то выходит, что чешский князь хотел установить именно полное единовластие своего старшего сына Спытигнева II (1055–1061) с отказом от какого бы то ни было наделения остальных. Заняв пражский стол, Спытигнев предпринял поход в Моравию, где находились столы его младших братьев Братислава, Конрада и Оттона (четвертый брат, Яромир, предназначался для церковной карьеры): моравские уделы были упразднены (см. карту на рис. 1), Вратислав бежал в Венгрию, а Конрада и Оттона Спытигнев привел в Прагу, назначив им придворные должности ловчего («preficiens venatoribus») и кравчего («super pistores atque cocos magister»)[40]. Эта необычная процедура, несомненно, призвана была служить манифестацией новизны порядков, вызванных к жизни завещанием Бржетислава I.

Рис. 1. Уделы младших сыновей Бржетислава I

Отметим еще одну деталь, которая, кажется, также указывает на то, что Бржетислав I стремился радикализовать сеньорат до единовластия. Спустя некоторое время после исполнения отцовского завещания Спытигнев предпочел заключить договор с Вратиславом, который вернулся из Венгрии и получил назад свои моравские владения[41]. Судя по тому, что Конрада и Оттона этот копромисс не коснулся, речь шла не об отказе от программы Бржетислава I и возобновлении прежних династических порядков, а скорее о признании Братислава престолонаследником. А вот когда пражский стол занял Вратислав II (1061–1092), он немедленно восстановил моравские уделы обоих младших братьев[42], что было воспринято как сигнал и Яромиром, который вернулся в Чехию «в надежде получить ту или иную долю наследства в отцовской державе»[43]. Поскольку духовная карьера была предписана Яромиру волею отца, а не старшего брата, то такое предъявление наследственных прав Яромиром может означать лишь одно: четвертый по старшинству среди Бржетиславичей считал, что с вокняжением Братислава порядок, завещанный их отцом и реализованный Спытигневом, отменен и снова действует традиционный сеньорат с учетом прав всех братьев по corpus fratrum[44].

Такая трактовка завещания Бржетислава I как неудавшейся попытки установить единовластие пражских князей с полной ликвидацией родовых уделов, по нашему мнению, в большей степени согласна и с теми пассажами о сеньорате, которые встречаются также и в других местах хроники Козьмы и обычно понимаются как реминисценции завещания 1055 г. Говоря о передаче пражского стола в 1100 г. по смерти Бржетислава II (1092–1100) его младшему брату Борживою II (1101–1107, 1117–1120), хронист считает такое престолонаследие противоречащим «справедливому порядку», существовавшему в Чехии[45], ибо «старшим по возрасту» («etate maior») на то время был брненский князь Олдржих, двоюродный брат Бржетислава II[46]. Выражение «maior natu», употребляемое Козьмой и в главе II, 13, где изложено завещание Бржетислава I, заставляет комментаторов усматривать здесь ссылку именно на это последнее[47], что явно противоречит заявлению, вложенному Козьмой в начале своей хроники в уста легендарному основателю династии Пржемыслу. Толкуя послам Любуши чудо с тремя ростками на своем вонзенном в землю посохе, из которых два засохли, а разросся только один, Пржемысл предрек: «Чему дивитесь? Знайте, что в нашем потомстве родится много правителей, но править будет всегда только один»; и если бы Любуша не поспешила предложить княжеский стол Пржемыслу, то «в вашей земле было бы столько правителей, сколько произвела бы природа принадлежащих к господствующему роду»[48]. Это явно программное vaticinium ex eventu, заостренное против родового совладения в его досеньоратной форме, не имело бы смысла, если бы сеньорат в династии Пржемысловичей установился только в середине XI в. Другое дело, что при этом никак невозможно согласиться с тем пониманием термина «старший по рождению» («maior natu»), которого придерживается Козьма, – как указания на чисто возрастное, а не генеалогическое старейшинство. Такое установление было бы абсолютно уникальным, трудно реализуемым практически и, главное, идущим совершенно вразрез с логикой родового совладения, не говоря уже о том, что оно было политически неразумно, так как не сглаживало, а усугубляло типичный для родового совладения конфликт между дядьями и племянниками (старшие племянники нередко оказывались старше младших дядей). Поэтому (не вникая в причины пристрастности Козьмы к Олдржиху Брненскому) думаем, что в духе традиционного, добржетиславовского, сеньората действовал не Олдржих, а как раз пражский князь Бржетислав II, когда не только заблаговременно десигнировал в качестве преемника своего следующего по старшинству брата Борживоя, но и добился в 1099 г. подтверждения этой десигнации со стороны германского императора Генриха IV[49].

Крутые меры, предпринятые Спытигневом II согласно завещанию отца, ничем не напоминают весьма умеренный сеньорат Изяслава Ярославина, каким он виделся Ярославу Мудрому. Возникает впечатление, что завещание Бржетислава I, если оно действительно имело целью единовластие Спытигнева II, типологически должно быть сопоставлено не с «рядом» Ярослава Владимировича, а скорее с волевыми десигнациями польского князя (в конце правления – короля) Болеслава I (992‑1025) и, кажется, киевского князя Владимира Святославича. Болеслав определенно отказался, а Владимир предположительно намерен был отказаться от традиционного раздела державы между всеми взрослыми сыновьями в пользу единовластия одного из сыновей, в обоих случаях даже не старшего, а выделявшегося по другому династическому принципу: Мешко II был с 1013 г. женат на внучке германского императора Оттона II[50], Борис же Владимирович отличался своим происхождением – его матерью была, по‑видимому, представительница болгарского царского семейства[51]. Наделяя сыновей по мере их взросления, и Владимир Святославич, и Бржетислав I действовали в полном соответствии с требованиями corpus fratrum, но в какой‑то момент решили отказаться от него, пойти на коренную ломку порядка столонаследия. Однако и здесь, при ближайшем рассмотрении, оказывается, что сходство касается больше внешности, нежели существа дела. И польский, и киевский князья пытались утвердить единовластие одного из сыновей, не имея опыта сеньората[52], тогда как чешский – критически оценивая этот опыт. Следовательно, в династической истории древнерусского княжеского дома для завещания Бржетислава I достаточно полных параллелей не видно.

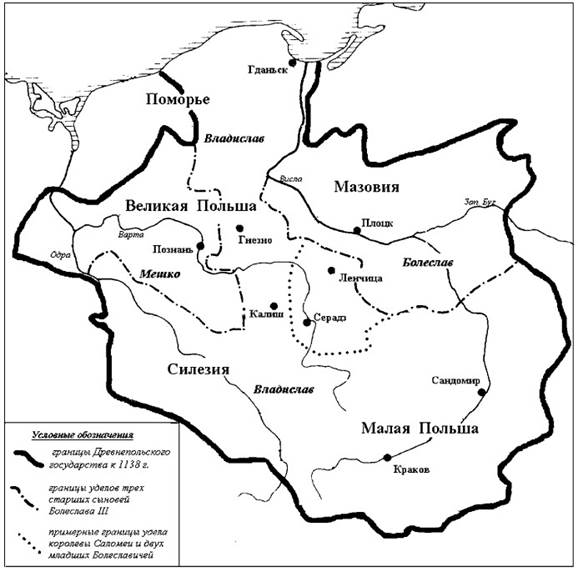

Обратимся теперь к завещанию польского князя Болеслава III 1138 г. Наиболее ранним свидетельством о нем является известие польского хрониста Винцентия Кадлубка (рубеж XII–XIII вв.), который в свойственной ему высокопарно‑риторической манере пишет в общих словах об установлении «тетрархии» Болеславичей, причем старшему из них отдавались «княжение в Краковской земле и верховная власть»[53]. Границы уделов «тетрархов» очерчены только в много более поздней «Великопольской хронике» (начало XIV в.), согласно которой старший из них, Владислав II (1138–1146), получил Краков, Силезию, Серадз, Ленчицу и Восточное Поморье (Гданьскую марку), Болеслав IV – Мазовию, Мешко III – Великую Польшу, Генрих – Сандомир; а родившийся уже после смерти отца Казимир (будущий Казимир II) пока оставался без удела[54]. Из совокупности более ранних разрозненых данных реконструируется несколько иная картина: Владиславу принадлежала также восточная часть Великой Польши с прежней столицей Древнепольского государства – Гнезном, а также Сандомирская земля, тогда как Генрих, подобно Казимиру, не имея сначала, по малолетству, собственного удела, жил при матери Саломее, которой были выделены Серадз и Ленчица[55] (см. рис. 2).

Остается неясным, какое именно конкретное содержание скрывалось за неопределенным выражением Кадлубка о «верховной власти» краковского князя над братьями согласно завещанию Болеслава III, как неясны, собственно, и полномочия Изяслава Ярославина. В любом случае попытка изгнать младших братьев из их уделов, которую Владислав II предпринял сразу же после смерти отца, была (если полагаться на сведения Кадлубка), в отличие от действий Спытигнева II в Чехии, безусловным превышением этой «верховной власти». Если же задаться в отношении завещания Болеслава III тем вопросом, каким выше мы задались в отношении завещания Бржетислава I, а именно: было ли это завещание актом учреждения сеньората (который в польской историографии, применительно к порядку, предусмотренному завещанием 1137 г., предпочитают именовать «принципатом»), – то ответить на него со всей решительностью будет нелегко по недостатку данных.

Рис. 2. Уделы по завещанию Болеслава III 1138 г.

Довольно очевидно и – в силу прецедентного характера средневекового права – естественно, что раздел по завещанию Болеслава III исходил из предшествовавшего раздела по смерти (и, вероятно, по воле или с согласия[56]) его отца Владислава I (1079–1102), поскольку, как можно понять, Болеслав III получил в 1102 г. Силезию и Краковскую землю (с Сандомиром), а его старший сводный брат Збигнев – северную половину: Великую Польшу, Мазовию и лежащие между ними Серадз, Ленчицу и Калиш; Гданьское Поморье было завоевано Болеславом III позднее[57]. Таким образом, Болеслав III завещал старшему сыну свою половину по прежнему разделу с братом Збигневом, а двум следующим сыновьям, Болеславу и Мешку, вместе с их малолетними братьями и матерью Саломеей (Владислав происходил от первого брака Болеслава III с дочерью киевского князя Святополка Изяславича Сбыславой) выделил на всех северную половину Збигнева, из которой к тому же, если полагаться на выводы Г. Лябуды, был изъят гнезненско‑калишский «коридор», соединивший Краков с Гданьском. Принцип, лежащий в основе восстанавливаемого таким образом раздела по смерти Владислава I выглядит, в силу примерного равенства уделов Збигнева и Болеслава, весьма архаичным; высказываемые иногда догадки, что старший из братьев, Збигнев, по завещанию отца располагал какими‑то сеньориальными правами[58], насколько нам известно, не могут быть подтверждены свидетельствами источников. Кроме того, само завещательное распоряжение Владислава I было предпринято в весьма специфических условиях последних лет правления князя – после поражения, которое он потерпел от солидарно выступивших против него обоих сыновей[59], поэтому только паритетный раздел мог быть объявлен без риска немедленно вызвать новую смуту. Таким образом, специфический раздел по завещанию Владислава I, не выказывающий черт сеньората, вряд ли можно рассматривать в качестве верного отражения династической традиции в польском княжеском семействе, как она сложилась ко второй половине XI в.

Углубляясь ретроспективно в более ранний период, видим несомненный сеньорат Болеслава II (1058 – около 1080) над младшим братом Владиславом (будущим Владиславом I). Хроника Галла Анонима, правда, ничего определенного на этот счет не сообщает, но в иностранных источниках 1060‑1070‑х гг. Болеслав со всей очевидностью выступает как правитель Польского государства, так что его безусловная доминация сделала даже возможной коронацию королевским венцом в 1076 г. Но был ли сеньорат Болеслава установлен уже завещанием его отца – польского князя Казимира I (1038/9‑1058)? Казимир оставил после своей смерти троих сыновей – помимо Болеслава и Владислава, еще и младшего Мешка. Едва ли приходится сомневаться, что родовой Плоцк вместе с Мазовецким уделом, в котором застаем Владислава в правление его брата Болеслава II, он получил еще по разделу после смерти отца. О владениях Мешка сведений не сохранилось, хотя такие владения наверняка имелись, так как третий из Казимировичей умер только в 1065 г. на двадцатом году жизни[60]. Поскольку единственным источником, сообщающим день его смерти, является синодик регенсбургского монастыря святого Эммерама[61], то закрадывается подозрение, что удел Мешка располагался на западе или юго‑западе Древнепольского государства, то есть что младший сын Казимира Восстановителя владел либо Великой Польшей, либо Силезией. Первый вариант представляется более вероятным ввиду неустойчивого статуса Силезии, которая была присоединена только в 1050‑е гг., незадолго до кончины Казимира I, и с которой поляки были обязаны платить дань Праге[62]; в такой ситуации было естественно сохранить ее под властью сениора, а не делать уязвимой, отдавая в удел самому младшему из братьев. Если так, владельческая конфигурация, образовавшаяся по завещанию Казимира I, была бы, что показательно, весьма сходной с разделом 1137 г. Судьба старой польской столицы и митрополичьей резиденции Гнезна остается при этом неясной (оставалась ли она в Великопольском уделе Мешка или была выделена, как в 1137 г., чтобы быть включенной в удел старшего), но ясно одно: в династии Пястов сеньорат отнюдь не был учрежден завещанием Болеслава III. Учитывая сказанное выше о передаче престола от Болеслава I к его сыну Мешку II, а также временный распад Древнепольского государства в ходе смуты после смерти Мешка II в 1034 г., приходим к заключению, что возникновение сеньората в Польше следует скорее всего отнести к 1058 г. и связать это событие с завещанием Казимира I, отстоящим от «ряда» Ярослава Владимировича всего на четыре года. В силу тесных династических связей между Ярославом и Казимиром совершенно не исключаем, что «ряд» Ярослава Мудрого мог послужить образцом для завещания Казимира I.

Если наши построения верны, то раздел 1137 г. апеллировал не столько к разделу 1102 г., сколько именно к распределению территорий между Казимировичами в 1058 г., которое и лежало у истоков древнепольского сеньората. Тем самым, теряется последняя – пусть и частная – параллель между завещанием Болеслава III и «рядом» Ярослава: ведь последний (в той части, которая касается учреждения «триумвирата» старших Ярославичей), как представляется, основывался на разделе Русской земли в узком смысле слова по Городецкому договору 1026 г., согласно которому Ярослав получал днепровское Правобережье с Киевом, а его младший брат Мстислав – Левобережье с Черниговом[63]. В 1054 г. Мстиславова половина оказалась поделена между младшими «триумвирами», Святославом и Всеволодом Ярославичами, точно так же, как в 1137 г. половина Збигнева – между младшими Болеславичами.

По характеру раздела земель (если следовать реконструкции Г. Лябуды) размежевание по завещанию Болеслава III, казалось бы, напоминает хронологически более близкое ему – то, которое имелось в виду династическим проектом киевского князя Мстислава Владимировича (1125–1132), пытавшегося в данном отношении реализовать замысел своего отца, киевского князя Владимира Всеволодовича Мономаха (1113–1125). Целью проекта было закрепить за Мстиславичами срединную часть Руси от Киева через Смоленск до Новгорода, решительно разделяя владения младших Мономашичей – Юрия Суздальского и Андрея Волынского, которых предполагалось исключить из киевского столонаследия[64]. Однако ни в скудном на подробности рассказе Кадлубка, ни в других источниках нет никаких сведений, сопровождалось ли завещание Болеслава III какими‑либо новшествами в отношении наследования сеньориального краковского стола – скажем, планами сохранить его за потомством Владислава II. После поражения и изгнания Владислава Краков достался следующему по старшинству из

Болеславичей – Болеславу IV (1146–1173); через несколько лет по его смерти краковская знать предпочла великопольскому князю Мешку III (краковский сениор в 1173–1177, 1199–1202 гг.) самого младшего из братьев – Казимира II (1177–1194), который, однако, был вынужден в течение всей жизни отстаивать Краков от притязаний Мешка. Все это свидетельствует, что династическое право Пястов и во второй половине XII в. продолжало определяться принципом генеалогического старейшинства. Разумеется, крах Владислава II означал крушение планов Болеслава III реформировать столонаследие (коль скоро таковые планы были), как и на Руси о сопротивление младших Мономашичей разбился династический проект их отца и старшего брата.

Вопрос о типологическом сходстве завещания Болеслава III с проектом Владимира Мономаха – Мстислава Великого остается, таким образом, открытым, но на такой же вопрос о его аналогичности «ряду» Ярослава Мудрого надо, на наш взгляд, со всей определенностью ответить отрицательно. Ни завещание Болеслава III в Польше, ни завещание Бржетислава I в Чехии не стояли у истоков династического сеньората, который в обеих странах возник много раньше. Уже по одной этой причине они занимают в эволюции сеньората совсем другую типологическую ячейку, нежели «ряд» Ярослава на Руси, являвшийся именно первой, учредительной, попыткой построить политическую систему на принципе династического старейшинства. Завещание же Бржетислава I, если верны наши наблюдения, вообще порывало с corpus fratrum, то есть должно рассматриваться совсем в ином типологическом ряду – например, в сравнении с династическим единовластием, сменившим последние пережитки родового совладения в Западнофранкском (Французском) королевстве после смерти Людовика IV (умер в 954 г.)[65], а в Восточнофранкском (Германском) – согласно порядку престолонаследия, осуществленному Генрихом I (919–936)[66].

Помимо своей типологической инакости, «ряд» Ярослава отличается чрезвычайной оригинальностью и в деталях. Об удивительном «триумвирате» старших Ярославичей, то есть своего рода коллективном сеньорате, сопровождавшем индивидуальный сеньорат Изяслава, уже упоминалось. Бросается в глаза также и необычный «чересполосный» характер уделов трех старших Ярославичей: Киев и Новгород Изяслава разделены Смоленском Вячеслава, Чернигов и Тмутаракань Святослава – степью, Переяславль и Ростов Всеволода – вятичскими землями Черниговского удела Святослава[67]. Подобная территориальная структура не находит себе никакого соответствия в завещаниях Бржетислава I и Болеслава III. Зато такие соответствия имеются в династических разделах Франкского государства VI–IX вв., где этот феномен выражен даже более ярко и находит себе убедительное объяснение. Но этой стороне дела посвящена отдельная работа[68].

II. «Ряд» Ярослава Мудрого в свете европейской типологии[69]

Существенной, иногда определяющей составной частью политического строя древнейшей Руси были междукняжеские отношения. Коль скоро в отечественной науке утвердился взгляд на древнерусское общество как на (ранне)феодальное, исследователи не раз приходили к выводу, что ярко выступающая в источниках династически‑родовая терминология служила лишь формой для феодальных по сути междукняжеских отношений[70]. Не вдаваясь здесь в дискуссию на данную тему, заметим только, что если даже смотреть на династические порядки внутри древнерусского княжеского рода лишь как на формальную оболочку, это все равно не снимает вопроса, отражала или нет ее эволюция сущностные общественно‑политические процессы. Не говорим уже о том, что именно династически‑родовая конъюнктура отражена в письменных источниках много полнее, чем какие‑либо другие стороны общественной жизни Древней Руси. В династической же истории княжеского дома раздел Руси между сыновьями киевского князя Ярослава Мудрого (1019–1054), предпринятый по завещанию последнего (так называемый «ряд Ярославль»), стал одним из важнейших этапов.

Сообщение «Повести временных лет» о «ряде» Ярослава неоднократно обсуждалось и продолжает обсуждаться в науке[71]. Уделы Ярославичей в их границах, обозначенных «рядом», легли в основу будущей территориально‑политической структуры Руси – земель‑княжений XII в., а само завещание Ярослава Владимировича не раз служило (например, на известном Любечском съезде 1097 г.) ключевым элементом в юридических механизмах урегулирования династических конфликтов. Среди прочего, внимание исследователей привлекали два момента, связанные с «рядом» 1054 г.[72]: сеньорат (или, по древнерусской терминологии, старейшинство) Изяслава, старшего из пятерых Ярославичей, остававшихся на тот момент в живых, и довольно отчетливо выступающие в источниках солидарные действия трех старших Ярославичей – Изяслава, Святослава и Всеволода, что производило впечатление своего рода их соправления (в историографии такая политическая структура получила не слишком удачное условное название «триумвирата», или «триархии» Ярославичей). Тему старейшинства киевского князя в рамках типологии династического сеньората мы обсудили в другом месте[73]; здесь же обратимся к теме «триумвирата».

Если о старейшинстве Изяслава в летописном тексте «ряда» Ярослава говорится ясно и недвусмысленно, то о каких‑либо особых взаимоотношениях трех старших Ярославичей в нем нет ни слова. Действительно, вот к чему сводилось завещание, если отвлечься от общенравственных наставлений блюсти братскую любовь: «В лето 6562. Преставися великыи князь Русьскыи Ярослав. И еще бо живущу ему наряди сыны своя, рек им: <…> Се же поручаю в собе место стол старейшему сыну моему и брату вашему Изяславу Кыев, сего послушайте, яко послушаете мене, да то вы будеть в мене место. А Святославу даю Чернигов, а Всеволоду Переяславль, а Вячеславу Смолинеск. И тако раздели им грады, заповедав им не преступати предела братия, ни сгонити, рек Изяславу: Аще кто хощеть обидети брата своего, то ты помагаи, его же обидять»[74]. Как видим, сеньорат Изяслава здесь прямо прокламируется, причем киевский князь призван быть гарантом устанавливаемого династического порядка: именно к нему обращен призыв «помагати, его же обидять». О существовании же «триумирата» заключают, исходя из «нераздельности общих действий по обороне Русской земли и по внутренним делам ее трех старших Ярославичей»[75].

Однако эти общие действия – победа над торками (1060 г.)[76], разделение Смоленска (очевидно, в смысле разделения смоленских даней) на три части после смерти Игоря (1060 г.)[77], борьба с полоцким князем Всеславом Брячиславичем (1067 г.)[78], неудачный поход против половцев (1068 г.)[79], издание Правды Ярославичей[80] и перенесение мощей святых Бориса и Глеба (1072 г.)[81] – имели место уже после смерти младших Ярославичей: Вячеслава в 1057, а Игоря в 1060 г.[82] Для периода между 1054 и 1060 гг. таких общих действий всего лишь два: перевод Игоря из Волыни в Смоленск после смерти на смоленском столе Вячеслава и решение об освобождении из заточения и пострижении в монахи Судислава, дяди Ярославичей (1059 г.). Но в сообщении о переводе Игоря на новый стол в 1057 г. старшие Ярославичи как субъект действия вовсе не названы; сказано лишь, что «посадиша Игоря Смолиньске». Эта лапидарная формула очень напоминает сообщение о разделе Смоленска: «И по сем разделиша Смоленеск на три части». Поэтому можно думать, что и выражение «Изяслав, и Святослав, и Всеволод высадиша стрыя своего ис поруба»[83] также есть всего лишь редакторская экспликация составителем «Начального свода» первоначальной краткой заметки: «Высадиша Судислава ис поруба», каковой вид она, заметим, и имеет в Синодальном списке «Новгородской I летописи»[84]. В таком случае неопределенно‑личное 3‑е лицо множественного числа аориста посадиша, разделиша, высадиша скорее всего подразумевало всю совокупность наличных Ярославичей, то есть, применительно к событиям 1057 и 1059 гг., и Игоря в том числе; братья действовали совокупно в соответствии с завещанием отца: «пребывайте мирно, послушающе брат брата». Это, в свою очередь, означало бы, что представление о выделенном положении среди братии не только киевского князя Изяслава, но еще и троих старших Ярославичей in corpore по отношению к двум младшим братьям, не находит себе надежной опоры в летописных текстах.

На первый взгляд, такое заключение выглядит естественным и ожидаемым, потому что не очень понятно, каким образом наряду с индивидуальным сеньоратом мог сосуществовать и действовать еще и коллективный, каким образом троевластие Изяслава Киевского, Святослава Черниговского и Всеволода Переяславского могло сочетаться с какими бы то ни было реальными политическими прерогативами Изяслава в масштабе всей Руси в соответствии с его сеньоратом. Иными словами, одновременное учреждение завещанием Ярослава Мудрого и того, и другого представить себе трудно. И тем не менее дело обстояло, надо думать, именно так. В этом убеждает нас сравнительно‑типологический материал, который проливает дополнительный, пусть и косвенный, свет на указанные сложности.

В отечественной литературе вскользь уже указывалось на аналогии, которые имеются для «ряда» Ярослава в династических установлениях Древнечешского и Древнепольского государств, а именно на завещания чешского князя Бржетислава I (1034–1055) и польского князя Болеслава III Кривоустого (1102–1138)[85]. Действительно, распоряжения относительно престолонаследия, предпринятые в этих завещаниях, имели в виду ту или иную форму сеньората и в этом смысле могут быть типологически сближены с завещанием Ярослава Владимировича. Однако детального сопоставления завещаний Бржетислава I, Болеслава III и Ярослава Мудрого проведено не было. Попытка такого сопоставления убедила нас в том, что эти западнославянские княжеские завещания в полной мере аналогами «ряду» Ярослава служить не могут, поскольку не учреждают сеньората, а суммируют опыт его существования в течение нескольких поколений[86]. Кроме того, ничего похожего на «триумвират» старших братьев в этих установлениях не прослеживается. Обратимся к реалиям из другой части средневековой Европы, которым, в связи с древнерусской проблематикой, в науке пока не уделялось должного внимания.

Отправной точкой наших наблюдений служит бросающийся в глаза «чересполосный» характер уделов трех старших Ярославичей: Киев и Новгород Изяслава разделены Смоленском Вячеслава, Чернигов и Тмутаракань Святослава – степью, Переяславль и Ростов Всеволода – вятичскими землями Черниговского удела Святослава[87]. Эта территориальная структура необычна; например, в упомянутых разделах по завещаниям Бржетислава I (если такой раздел вообще был) и Болеслава III она не находит себе никакого соответствия. Зато такие соответствия имеются в династических разделах Франкского государства VI–IX вв., где этот феномен выражен даже более ярко, а главное – находит себе убедительное объяснение.

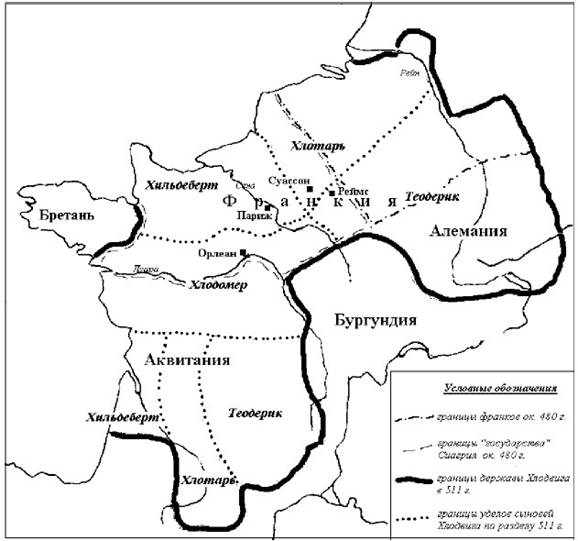

Хронологически первым в ряду франкских разделов стоит раздел 511 г. по завещанию короля Хлодвига, создателя Франкской державы. Каждый из четырех сыновей Хлодвига получил, по сообщению Григория Турского (умер в 593/4 г.), «равную долю» («aequa lance») отцовских владений[88], но при том так, что территориально единым оказался только удел Хлодомера, старшего сына Хлодвига от второго брака с Хродехильдой, тогда как уделы Теодерика, старшего сына Хлодвига от первого брака, а также Хильдеберта и Хлотаря, единоутробных младших братьев Хлодомера, оказались разбиты каждый на две части (см. карту на рис. 3)[89].

Рис. 3. Раздел Франкского государства по смерти Хлодвига в 511 г.

Принцип, приведший к такому итогу, недвусмысленно угадывается: каждый из братьев должен был получить часть не просто в наследии отца, а непременно в некоей базовой центральной области, которую составляли исходные земли франков до 480 г. вместе с провинциально‑римским «королевством» Сиагрия, которое было захвачено Хлодвигом в 480 г. В источниках эта область получила наименование Francia – Франкия в узком, собственном смысле, в отличие от присоединенных впоследствии Аквитании, Алемании,

Бургундии, Новемпопуланы (позднейшей Гаскони) и Прованса, которые в своей совокупности также именовались в источниках Франкией. Более того, резиденции братьев – Реймс Теодерика, Орлеан Хлодомера, Париж Хильдеберта и Суассон Хлотаря – концентрировались в еще более узком и фискально насыщенном регионе, а именно между Верхним Маасом и Средней Луарой. В силу принципа равенства уделов (по их доходности) на четыре части пришлось поделить и захваченную впоследствии и пока не до конца освоенную Аквитанию (к югу и западу от Луары), так что возникла ярко выраженная владельческая чересполосица[90].

Показательно, что следующий, случившийся в 562 г. раздел между четырьмя сыновьями Хлотаря (умершего в декабре 561 г.), который к 558 г. стал единоличным правителем всего Франкского королевства, применительно к обозначенной центральной области явно следовал тому же принципу, восходя к прецеденту 511 г., – каждый из четырех получил удел с одной из названных выше столиц: даже явно обделенный младший Хильперик, сын Хлотаря от второго брака, получил Суассон (отцовский стол по разделу 511 г.). Трое старших единоутробных братьев, вероятно, стремились избежать чересполосицы, но это удалось только в отношении Хариберта и Гунтрамна, в то время как владения Сигиберта, младшего в этой тройке, помимо главного удела со столицей в Реймсе, включали еще аквитанский и провансальский (с центром в Марселе: остальная часть Прованса с Арлем и Авиньоном принадлежала Гунтрамну) анклавы (см. карту на рис. 4).

Рис. 4. Раздел Франкского государства по смерти Хлотаря I в 561 г.

Еще более показателен раздел, имевший место вскоре, в 567/8 г., после смерти Хариберта. Владения умершего брата рассматривались не grosso modo, а по отдельности в своих составных частях: особо делилась натрое часть, входившая во Франкию в узком смысле (при этом стольный Париж с непосредственно прилегавшей к нему областью также подлежал особому разделу), особо – аквитанская, особо – завоеванная уже после Хлодвига Новемпопулана (см. карту на рис. 5).

Рис. 5. Раздел владений короля Хариберта после его смерти в 567 г.

Возникшая в результате лоскутная структура не могла быть стабильной и немедленно привела к тяжелым междоусобным конфликтам. Однако для нас важно отметить сам принцип раздела, который покоился на основополагающем для династического сознания франков понятии родового совладения – так называемом corpus fratrum: все сыновья умершего отца имели право на долю в его наследстве, первоначально – равную[91]; впрочем, с большей или меньшей отчетливостью родовое совладение прослеживается во многих раннесредневековых династиях – особенно же на Руси, что, собственно, и делает франкский материал столь показательным для русиста[92].

Этот принцип сохранялся у франков и при Каролингах, причем был настолько прочно укоренен, что в нем ничего не изменила даже коронация Карла Великого (768–814) императорским венцом в 800 г., хотя противоречие между родовым совладением и неделимостью императорского звания было очевидно[93]. В 806 г. Карл издал завещательное распоряжение, предполагавшее раздел Франкской державы после своей смерти на примерно равные части между тремя сыновьями – Карлом, Пипином и Людовиком (см. карту на рис. 6); в науке этот документ получил название «Divisio regnorum» («Размежевание королевств»)[94].

Рис. 6. Разделы Франкской державы по завещаниям Карла Великого (806 г.) и Людовика Благочестивого (817 г.)

Никаких распоряжений относительно императорского титула или какого бы то ни было иного, пусть только формального, сеньората старшего из братьев, а именно Карла, документ не содержит. Удел Карла отличался, однако, тем, что включал в себя целиком всю прежнюю Франкию в узком смысле в обеих ее половинах – западной (Нейстрия) и восточной (Австразия). Это обстоятельство может показаться принципиальным, так как предыдущий раздел между самим Карлом Великим и его братом Карломаном после смерти их отца короля Пипина III в 768 г. оставлял (если не говорить о деталях) Австразию за Карломаном, а Нейстрию – за Карлом, то есть воспроизводил раздел в предыдущем поколении Каролингов: между старшими сыновьями умершего в 741 г. Карла Мартелла – Карломаном и Пипином (будущим Пипином III)[95]. Однако Карл Великий вовсе не имел идеи неделимости Франкии в узком смысле, как можно было бы подумать; это видно из его распоряжения, что в случае ранней смерти его сына Карла королевство последнего делится между братьями Пипином и Людовиком по границе раздела 768 г. между Карломаном и Карлом[96]. То, что в основе «Размежевания королевств» лежала традиционная идеология corpus fratrum видно еще и по следующему факту: заботу о судьбе папства император возлагал на всех троих сыновей совокупно[97] (хотя Рим и вся Папская область находились в уделе Пипина), причем особо оговаривал, что границы уделов проведены им именно так, а не иначе, еще и с тем, чтобы Карл и Людовик, владея соответствующими перевалами через Альпы, имели удобную возможность при случае прийти на помощь Пипину[98].

В этом отношении весьма замечателен резкий контраст «Размежевания» Карла Великого с аналогичным документом его сына и преемника императора Людовика Благочестивого (814–840). Оказавшись единоличным наследником империи (упомянутые выше Пипин и Карл умерли еще при жизни отца, в 810 и 811 гг. соответственно), Людовик в 817 г., вскоре после восшествия на престол, в свою очередь издал завещание, которое упорядочивало взаимоотношения между тремя его сыновьями – Лотарем, Пипином и Людовиком. По этому завещанию, получившему название «Устроение империи» («Ordinatio imperii»), Лотарь, будучи старшим, наследовал не только императорский титул отца, но и львиную долю его владений, тогда как его братьям доставались относительно небольшие уделы: Пипину – Аквитания, Людовику – Бавария[99] (см. рис. 6). Хотя оба последних титуловались королями, но должны были признать верховную власть Лотаря: «После нашей кончины да получат (Пипин и Людовик. – А. Н.) королевскую власть под рукой старшего брата»[100]. Перед нами очевидная попытка перейти от corpus fratrum – братского совладения в его радикальной первоначальной форме – к безусловному сеньорату.

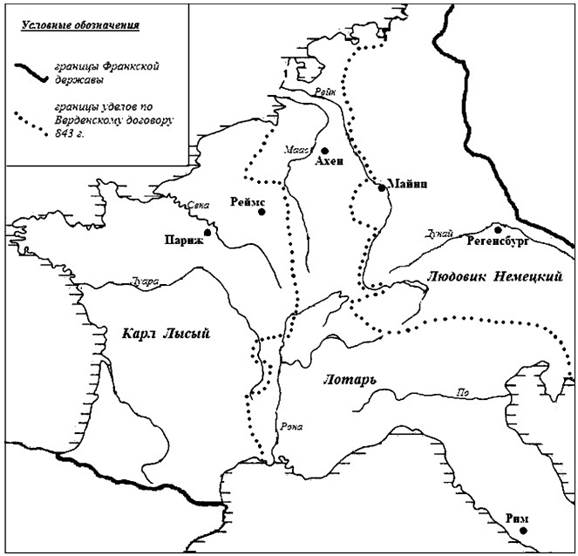

В силу ряда обстоятельств, вдаваться в которые здесь не место, завещанию Людовика Благочестивого не суждено было осуществиться. Лотарь, попытавшийся было после смерти отца в 840 г. настаивать на принципах «Устроения империи», потерпел поражение от братьев Людовика Немецкого и Карла Лысого (сын Людовика Благочестивого от второго брака, родившийся после 817 г.; Пипин Аквитанский умер в 838 г.). Результатом компромисса между братьями стал знаменитый Верденский договор 843 г., предполагавший возврат к традиционному династическому разделу на равные части, причем – и на это следует обратить особое внимание в контексте нашей темы – снова, как в меровингские времена, разделу на три части подверглась и территория коренной Франкии[101] (см. рис. 7). Это обстоятельство подчеркивало неудачу сеньората: императорский титул Лотаря превращался в пустую формальность.

Рис. 7. Раздел Франкской державы между сыновьями императора Людовика Благочестивого по Верденскому договору 843 г.

В свете изложенных здесь, по необходимости бегло, типологических наблюдений раздел Руси в 1054 г. по завещанию Ярослава Мудрого производит двойственное впечатление.

С одной стороны, по своим размерам, экономическому и военному потенциалу удел Изяслава Киевского выглядит доминирующим. Бесспорно, ресурсы собственно Киевской земли того времени, включавшей Погорину и Турово‑Берестейскую область, в совокупности с Новгородом намного превосходили ресурсы, скажем, Святославова Черниговского удела, половину которого, к тому же, территориально составляла и хозяйственно, и даже политически еще недостаточно освоенная к середине XI в. земля вятичей. В этом отношении «ряд» Ярослава сходствует с разделом у франков согласно «Устроению» императора Людовика Благочестивого, являвшимся попыткой установить эффективный сеньорат, не отменяя, однако, совершенно обычая наделять всех сыновей. Это заставляет всерьез отнестись к трафаретному сообщению летописи, что Изяслав должен был, по замыслу Ярослава, стать для братьев «во отца место», хотя конкретное содержание постулируемых этой формулой общерусских полномочий Изяслава остается неясным. Для сопоставления их с отдельными довольно четко прописанными позициями «Устроения империи» Людовика – например, с пунктом о верховном надзоре Лотаря за справедливостью внутреннего управления в уделах младших братьев[102] – просто не хватает данных.

С другой стороны, характер уделов трех старших Ярославичей сближает Ярославов «ряд» не с «модернистским» проектом Людовика Благочестивого, а напротив – с архаическими чересполосными разделами у франков эпохи Меровингов. Если исходить из этого параллелизма, то складывается впечатление, что в середине XI в. в Среднем Поднепровье имелась какая‑то выделенная область, в которой непременно должны были получить причастие Изяслав, Святослав и Всеволод. Эту область естественно отождествить с так называемой «Русской землей» в узком смысле слова, так что в «ряде Ярославле» позволительно было бы усматривать некоторый дополнительный довод в пользу существования такой «Русской земли» в X–XI, а не только в XII в.[103] Вместе с тем, в отличие от франкских разделов VI в. и более поздних, уделы Ярославичей в «Русской земле» вовсе не выглядят равноценными. Восточные пределы последней очертить трудно, но даже если они обнимали Курское Посемье, входившее в Переяславский удел Всеволода, все равно сравнивать, например, переяславскую и киевскую части «Русской земли» явно не приходится. Младшие же Ярославичи, Вячеслав и Игорь, вовсе остались без причастия в «Русской земле». Едва ли потому, что это было практически неосуществимо. Так, например, Белгород середины XI в., быв к тому времени епархиальным центром и представляя собой, судя по археологическим данным, весьма внушительный городской центр[104], несомненно, мог бы стать и княжеским столом. Следовательно, такое неравноправие братьев входило в замысел Ярослава, являясь шагом от corpus fratrum в его чистом первоначальном виде к сеньорату.

Еще одной традиционалистской чертой порядка, установленного «рядом» Ярослава, может служить раздел Смоленска Ярославичами[105] в 1060 г. Завещание Людовика предусматривало в таких случаях совсем иной порядок действий: по смерти кого‑либо из младших братьев Лотарь призван был обеспечить одному из сыновей покойного наследование в уделе отца; если же покойный оказывался бездетен, то его удел должен был перейти в руки Лотаря[106]. Королевства младших сыновей Людовика Благочестивого задумывались в качестве патримониев‑отчин, тогда как уделы Ярославичей – нет (судя по смене удела Игорем); королевства сыновей императора Людовика не подлежали разделу даже в случае их выморочного характера, тогда как Смоленский удел был разделен, даже не будучи выморочным. Раздел Смоленска Ярославичами имеет аналогию в упомянутом разделе Парижа и удела короля Хариберта в целом в 567/8 г., а также в традиционалистских установлениях «Divisio regnorum» 806 г., которые предписывали именно разделы – правда, только в случае, если умерший не имел наследника[107]. В отличие от Смоленска, о судьбе Волыни по уходе оттуда Игоря в 1057 г. надежных сведений нет. Тот факт, что после бегства Изяслава из Руси в 1068 г. в Новгороде, бывшем до этого под Изяславом, садится Святославич Глеб[108], а на Волыни – Всеволодович Владимир[109], вроде бы дает основание думать, что Волынь после 1057 г. перешла под власть Изяслава. Тогда мы имели бы случай, напоминающий норму сеньората в смысле «Ordinatio imperii». Но подумаем, так ли это? Не видно причин предполагать, что между 1057 и 1060 годами произошла какая‑то коренная перестройка взаимоотношений между Ярославичами, которая и обусловила разницу в участи Волыни и Смоленска. Значит, Смоленский удел сам по себе отличался от Волынского. Чем же?

Трудно не заметить, что Ярославов «ряд» явно апеллировал к разделу Руси по Городецкому договору 1026 г., согласно которому Ярослав получал днепровское Правобережье с Киевом, а его младший брат Мстислав – Левобережье с Черниговом[110]. В 1054 г. левобережный удел Мстислава оказался поделен между Святославом и Всеволодом Ярославичами. Хотя мы не знаем о Городецком договоре ничего, кроме того что Ярослав и Мстислав «разделиста по Днепр Русьскую землю»[111], но этого достаточно, чтобы понять: Волынь ни в коем случае не могла относиться к владениям Мстислава Черниговского, в то время как по крайней мере существенная часть Смоленской волости (к югу от Днепра)[112], вполне вероятно, к ним принадлежала. Если Ярослав Мудрый в своем «ряде» сыновьям в самом деле отталкивался от предыдущего раздела 1026 г. (а это типично для прецедентного правового сознания средневекового человека), то Волынь оказывалась выделенной из части Ярослава, а Смоленская волость – из частей Ярослава и Мстислава совместно. Та же логика подсказывала, что освободившаяся в 1057 г. Волынь должна отойти к Изяславу, а освободившийся в 1060 г. Смоленск – быть поделен между Изяславом и преемниками части Мстислава Владимировича, то есть Святославом и Всеволодом. Коль скоро это так, единоличное наследование Изяславом Волыни не имеет отношения к его старейшинству. Это также означает, что Смоленск вряд ли был поделен (что бы ни понимать под этим разделом) на три равные части, как иногда полагают, исходя из наблюдения, что сумма смоленской дани в 1078 г. (300 гривен золота) была кратна трем[113].

Таким образом, хотя преимущественное положение Изяслава Ярославина по сравнению с братьями проведено «рядом» Ярослава последовательно как внутри пятерки в целом, так и внутри тройки старших, оно оказывается характерным образом уравновешено самим выделением еще и этой тройки, наличие которой заметно архаизирует задуманный Ярославом вариант сеньората, придавая ему «смазанный», компромиссный характер. О причинах тому гадать не приходится, они лежат на поверхности. Во‑первых, Ярослав должен был учитывать неудачный опыт радикальной ломки традиции родового совладения, который имел место в Польше при Болеславе I (992‑1025) и, кажется, на Руси при Владимире Святославиче (978‑1015)[114]. Как далеко могло завести сопротивление такой ломке со стороны обойденных членов княжеского семейства, Ярослав убедился самолично, содействуя возвращению в Польшу Оттона, одного из лишенных удела братьев Мешка II[115], и наблюдая распад Польского государства после смерти последнего в 1034 г. Во‑вторых, междоусобие Владимировичей на Руси в 1015–1019 гг., активнейшим участником которого был сам Ярослав, показало, насколько важно не только обеспечить главенство киевского князя, но и суметь оградить младших братьев от насилия со стороны сидящего в Киеве старшего. Идейный пафос первых текстов борисоглебского цикла (возникших в 1060‑е гг. летописной повести об убиении Бориса и Глеба и анонимного «Сказания» о святых братьях‑страстотерпцах) – послушание младших князей старшему и справедливость старшего по отношению к младшим – и есть идеология умеренного сеньората, который имелся в виду «рядом» Ярослава. Двое из четырех младших братьев Изяслава Ярославина, которые имели столы совсем рядом с Киевом и делили со старшим честь совладения «Русской землей» в узком смысле, должны были, по мысли Ярослава, не столько ограничивать сеньорат Изяслава, сколько стабилизировать его, гарантируя от возможных злоупотреблений со стороны киевского сениора. Ведь и сам сеньорат был вовсе не ступенью на пути к единовластию (как невольно представляется сознанию современного человека), а именно способом гарантировать мирное братское совладение, которое одно только и было легитимной формой сохранения государственного единства в представлении людей того времени[116]. Вот почему действия княжеской власти в рамках сеньората описаны печерским летописцем как общие, коллективные действия всей братии Ярославичей, а не только старейшего или трех старших из них, хотя и сеньорат киевского князя, и своеобразный «триумвират» киевского, черниговского и переяславского князей, как мы стремились показать, являлись составными частями «ряда Ярославля» 1054 г.

III. Династический строй Рюриковичей Х‑XII веков в сравнительно‑историческом освещении[117]

В относительно недавно вышедшей книге двух известных английских исследователей, которая претендует, по замыслу авторов, на формулировку во многом подчеркнуто нового взгляда на историю Древней Руси, среди прочих неординарных мыслей высказывается убеждение, что одной из характерных особенностей древнерусского княжеского семейства было отсутствие у него каких‑либо определенных династических правил: в каждом конкретном случае (начиная от отдельного столонаследия и кончая общерусскими договорами вроде Любечского 1097 г.) Рюриковичи будто бы гибко применялись к особенностям сложившейся ситуации, не стесняя себя теми или иными общими династическими принципами[118]. Будучи увлечены собственными идеями, авторы не склонны придавать большого значения разбору историографии, постулируя это даже в качестве исследовательской позиции[119]. Возможно, в иных случаях такой подход и имеет какие‑то оправдания, но никоим образом не в случае с деликатной проблематикой династических взаимоотношений в семействе Рюриковичей в целом и в отдельных его ветвях в частности, несмотря на всю противоречивость суждений, высказывавшихся в науке на этот счет, а быть может, – именно ввиду такой противоречивости.

В данном случае позиция С. Франклина и Дж. Шепарда смыкается с крайностями так называемой «договорной теории» междукняжеских отношений, сформулированной в свое время В. И. Сергеевичем[120] в его полемике с «родовой теорией» С. М. Соловьева[121]. Развитие науки показало бесперспективность абсолютизации какого‑то одного – будь то родового, будь то договорного – начала, ибо ни собственно родовые отношения внутри династии сплошь и рядом не обходились без договора, их подкреплявшего[122], ни договор не мог функционировать вне понятий династического легитимизма[123]. Поучительно наблюдать, как далеко за пределами древнерусской проблематики и абсолютно независимо от нее вдруг возникают схожие историографические коллизии. Так, давно и, казалось бы, прочно закрепившаяся в науке теория, выводящая территориально‑политическую структуру Франкского государства эпохи первых Меровингов из архаической практики внутри‑родовых разделов[124], вдруг была подвергнута радикальному сомнению в пользу идеи о том, что эти разделы определялись вовсе не какими‑то общими династическими понятиями, а политическим договором ad rem, который исходил исключительно из особенностей ситуации[125]. Не приходится сомневаться, что субъекты этой полемики не подозревали о существовании своих русских прототипов вековой давности. Но для русиста эти симптоматичные схождения должны послужить лишним поводом вывести династическую проблематику Рюриковичей на простор сравнительно‑исторических сопоставлений.

Разговорам о Древнерусском государстве как семейном владении Рюриковичей, начатым в рамках «родовой теории», суждено было надолго умолкнуть отнюдь не вследствие критики со стороны школы В. И. Сергеевича. Когда после работ С. В. Юшкова и Б. Д. Грекова в отечественной науке почти исключительно утвердился взгляд на Древнюю Русь как на государство феодальное, взаимоотношения между Рюриковичами даже древнейшей поры (до конца XI в.), если о них заходила речь, трактовались, как правило, в терминах сюзеренитета – вассалитета, то есть семейная терминология стала восприниматься лишь в качестве формы, которая скрывала фактически феодальные отношения[126].

В свое время, приступая к исследованию междукняжеских отношений на Руси, мы исходили из такой историографической ситуации как из данности и пытались путем типологических сопоставлений определить, с какого именно времени реальное содержание семейной терминологии оказалось выхолощенным, когда именно она превратилась в форму для иноприродного содержания? Внутридинастические отношения, в силу их относительно хорошей освещенности источниками, представлялись нам удобным материалом для выявления их постепенной феодализации, которая, в свою очередь, могла служить известной мерой «феодальности» общества в целом, а также помочь в поисках рабочих критериев синхро стадиальности разных обществ, тогда как эти критерии обеспечили бы уже научную обоснованность типологической компаративистики[127]. Однако углубление в тему, и прежде всего именно в сравнительно‑исторический материал, убедило нас в необходимости отличать династическую проблематику от вопросов становления феодализма.

Феодальные, иными словами сюзеренно‑вассальные, отношения связывают не членов династии друг с другом, а членов династии – со знатью, в той мере, в какой она состоит из держателей бенефициев (оговоримся на всякий случай, что ведем речь о раннефеодальном периоде). Таким образом, то, что можно было бы назвать феодализацией общества, происходило не внутри династии, а рядом с ней, хотя и при ее участии. Это очевидно на примере Франкского государства – в отличие от Руси, где скудость (если не сказать – отсутствие) выразительных данных о феодализации в домонгольское время заставляла историков искать следы феодализма там, где обнаруживается хоть какая‑то иерархичность отношений, то есть внутри на удивление разветвленной и многочисленной княжеской династии. Пример Франкского государства ясно показывает, что видеть в междукняжеских династических разделах проявление пресловутой «феодальной раздробленности» совершенно неверно; образование династических уделов и феодальная децентрализация не имеют между собой ничего общего. Во‑первых, разделы между членами династии сопровождают всю историю Франкского королевства, начиная с его основателя Хлодвига (умер в 511 г.), когда не только о феодальной раздробленности, но и о начатках феодализма говорить затруднительно. Во‑вторых, мы видим, как совершенно независимо от династических уделов – отнюдь не на их основе, а внутри них – образуются те самые устойчивые наследственные территориальные владения знати, которые со временем становятся главными носителями феодальной раздробленности[128]. Удивительную типологическую близость династических порядков на Руси Х‑XII вв. и во Франкской державе VI–IX столетий[129] невозможно продлить на общественно‑политический строй обоих государств, который вырастает из слишком несхожих корней.

К сфере династической истории принадлежит по преимуществу и тема столонаследия, хотя эволюция его форм, попытки вывести его из сферы обычного права, подвергнуть особому регулированию, разумеется, стоят в связи с развитием государственности и государственного правосознания, и о некоторых сторонах этой зависимости пойдет речь и в настоящей работе.

Основополагающим принципом, определявшим взаимоотношения между членами правящих династий во многих раннесредневековых европейских государствах, был институт, изученный в первую очередь на франкском материале и получивший в науке название братского совладения[130] (corpus fratrum, Brüdergemeine, gouvernement confraternel)\ оно выражалось в непременном соучастии всех наличных братьев в управлении королевством по смерти их отца, что имело следствием территориальные разделы между ними, возникновение королевств‑уделов[131]. Показательно, что при этом сохранялось представление о политическом единстве, которое, таким образом, вовсе не связывалось с единовластием как нормой, а было воплощено именно в единстве правившего рода. Благодаря этому единству единовластие всегда присутствовало как потенция, способная реализоваться в любой момент в силу династической конъюнктуры.

В феодализирующемся государстве corpus fratrum являлось пережитком эпохи варварских королевств, когда королевская власть была прерогативой не одной личности, а всего правившего рода, что обусловливало применение к объекту властвования процедур обычного наследственного права. Это могло быть связано, как считается, с идущим из древности представлением о сакральной природе королевской власти, в силу которой каждый член королевского рода ео ipso обладал властной харизмой. Следствием было известное безразличие к дифференцированной титулатуре: «королем» (тех) был всякий член рода, королями в равной мере титуловались все участники династических разделов по corpus fratrum у франков. Сходным образом и на Руси вследствие монополии Рюриковичей на княжеское достоинство важно было подчеркнуть принадлежность к роду с помощью универсального титула «князь», а также место во внутриродовой иерархии (как правило, посредством указания на принадлежность к поколению «отцов» или «сыновей»), тогда как к употреблению внешних символов власти, в том числе и развернутой титулатуры, наблюдается известное безразличие[132]. Не удается обнаружить в источниках и следов сколько‑нибудь развитой церемонии княжеского настолования, которая была бы связана с вручением тех или иных инсигний власти (венца, державы и т. и.) или церковным помазанием[133]. Единственное, что стремится иной раз подчеркнуть летописец в связи с интронизацией киевских князей – это отчинную преемственность, то есть чисто династически‑родовую сторону дела: «седе имя рек на столе отне и дедне».