Сексуальная свобода и отчуждение 18 страница

Сусанна. Художник Франц Риттер фон Штюк

Тот же процесс, но как бы обратной истерии, при анорексии, фригидности, импотенции: превратить свое тело в изнанку зеркала, стереть с него все знаки соблазна, лишить его очарования и сексуальности точно так же предполагает шантаж и ультиматум: «Вы меня не соблазните, только попробуйте, я бросаю вам вызов». Тем самым соблазн проступает даже там, где он отвергнут – в отказе от соблазна, поскольку вызов – одна из основных его модальностей. Только вызов должен все‑таки оставлять место для ответа, должен быть готов (сам того не желая) уступить ответному соблазну, в данном же случае игра прерывается. Прерывается опять‑таки телом, но если здесь инсценируется отказ от соблазна, то истеричка отделывается постановкой запроса на соблазн. В любом случае, речь идет о неприятии возможности соблазнять и быть соблазненным.

Проблема, таким образом, не половая или пищеварительная импотенция, со всем ее кортежем психоаналитических резонов и не‑резонов, но импотенция в отношении соблазна. Разочарование, неврозы, тревога, фрустрация – все, с чем сталкивается психоанализ, конечно же, обусловлено неспособностью любить и быть любимым, наслаждаться и дарить наслаждение, но радикальная разочарованность вызывается соблазном и его осечкой.

Действительно больны лишь те, кто радикально недосягаем для соблазна, пусть даже они прекрасно могут любить и получать наслаждение. И психоанализ, воображая, будто занимается болезнями желания и пола, в действительности имеет дело с болезнями соблазна (хотя именно психоанализ немало потрудился, чтобы вывести соблазн из его собственной сферы и запереть в дилемме пола). Дефицит, переносимый тяжелей всего, имеет отношение не столько к наслаждению, удовлетворению (насущных и сексуальных потребностей) или символическому Закону, сколько к прельщению, очарованию и правилу игры. Лишиться соблазна – вот единственно возможная кастрация.

|

|

|

К счастью, подобная операция раз за разом прогорает, соблазн фениксом возрождается из пепла, а субъект не в силах помешать тому, чтобы все обернулось последней отчаянной попыткой обольщения (как происходит, скажем, в случае импотенции или анорексии), чтобы отказ обернулся вызовом. Наверное, то же самое происходит даже в обостренных случаях отречения от собственной сексуальности, где соблазн выражается в своей наиболее чистой форме, поскольку и тут другому брошен вызов: «Докажи мне, что речь не об этом»…

* * *

Одно из часто приводимых свидетельств угнетения женщин – лишения, которые они претерпевают в плане сексуального наслаждения, неадекватность их наслаждения. Но «традиционной» женщине ни вытеснением, ни запретом в наслаждении не отказывалось: она целиком соответствовала своему статусу, вовсе не была закрепощенной или пассивной и не мечтала из‑под палки о своем грядущем «освобождении». Это только добрым душам женщина видится в ретроспективе извечно отчужденной – а затем обретающей свободу для своего желания. Теперь каждому надлежит поднапрячься и незамедлительно возместить убытки по схеме сексуального марафона или гонки на выживание.

|

|

|

Наслаждение приняло облик насущной потребности и фундаментального права. Младшее в семействе человеческих прав, оно быстро обрело достоинство категорического императива. Перечить ему безнравственно. Но оно лишено даже обаяния кантовских бесцельных целесообразностей. Оно навязывается под видом учета и менеджмента желания, контроля и самоконтроля, который никто не вправе игнорировать, точно так же как и закон.

Это означает закрывать глаза на то, что и наслаждение обратимо, т. е. отсутствие или отказ от оргазма может подарить высшую интенсивность. Как раз здесь, когда сексуальная цель снова обретает алеаторный характер, и возникает нечто такое, что может быть названо соблазном или удовольствием.

|

|

|

С другой стороны, само наслаждение может оказаться лишь предлогом для иной, более захватывающей, более страстной игры – так в «Империи чувств», где цель, а точнее ставка любовной игры – не столько оргазм, сколько достижение его предела и запредельности по ту сторону наслаждения, вызов, который забивает чистый процесс желания, потому что логика его умопомрачительней, потому что он страсть, а противник – всего лишь влечение.

Но это же умопомрачение может разыгрываться и при отказе от наслаждения. Кто знает, что скрывается за «обделенностью» женщин – не играли на праве сексуальной сдержанности, которым они во все времена с успехом пользовались, парадируя своей неудовлетворенностью, бросая вызов мужскому наслаждению как всего лишь наслаждению? Никто не знает, каких разрушительных глубин может достигать эта провокационная стратегия, какое в ней скрыто могущество. Мужчина так и не вырвался из этой ловушки, оставленный наслаждаться в одиночку, ограниченный простым суммированием своих удовольствий и побед.

Кто одержал верх в этой игре со столь непохожими стратегиями? На первый взгляд по всей линии противостояния торжествует мужчина. Но на самом деле нет уверенности, что он не потерялся и не увяз на этой зыбкой почве, как и на поле битвы за власть, обратившись в странное бегство вперед, когда уже никакое механическое накопление, никакой расчет не гарантируют ему спасения, не избавляют от затаенного отчаяния по тому, что все время от него ускользает.

|

|

|

С этим надо было кончать – женщины обязаны кончать. Так или иначе, их требовалось освободить и заставить получать наслаждение – положив конец этому невыносимому вызову, который в конечном счете аннулирует наслаждение всегда возможной стратегией ненаслаждения. Ведь у наслаждения нет стратегии – это просто энергия, текущая к своей цели. Наслаждение, таким образом, ниже стратегии – конкретная стратегия может использовать его как материал, а само желание – как тактический элемент.

Женское всегда имело собственную стратегию, неуемную и победоносную стратегию вызова (одна из высших форм которого – обольщение). Что толку слезно сожалеть об ущербе, нанесенном женскому, и стремиться его возместить? Что толку играть в заступников слабого пола? Игры всегда, в любой момент истории, разыгрываются сразу целиком, с выкладыванием всех карт и всех козырей. И в этой игре мужчины не выиграли, совсем нет. Скорее, это женщины вот‑вот проиграют в ней сегодня, как раз под знаком наслаждения.

Все сексуальное освобождение сводится к стратегии навязывания женского права, женского статуса, женского наслаждения. Передержка и постановка женского как секса, оргазма – как размноженного доказательства секса.

Об этом ясно свидетельствует порнография. Агрессивная реклама кончающей женственности в порнотрилогии зияния, оргазма и значности – лишь средство как можно надежнее схоронить неопределенность, витавшую некогда над этим «черным континентом». Кончилась «вечная ирония женского», о которой говорил Гегель. Отныне женщина будет кончать и знать – почему. Женственность станет видна насквозь – женщина как эмблема оргазма, оргазм как эмблема сексуальности. Никакой неопределенности, никакой тайны. Торжество радикальной непристойности.

* * *

Женское – не только соблазн, это и вызов, бросаемый мужскому, ставящий под вопрос существование мужского как пола, его монополию на пол и наслаждение, его способность пойти до конца и отстаивать свою гегемонию насмерть.

Вся сексуальная история нашей культуры отмечена неослабевающим давлением этого вызова: не находя в себе сил принять его, и терпит сегодня крах фаллократия. Наверно, и вся наша концепция сексуальности рушится вместе с нею, поскольку она была выстроена вокруг фаллической функции и позитивной дефиниции пола. Всякая позитивная форма запросто приноравливается к своей негативной форме, но встречает смертельный вызов со стороны обратимой формы. Всякая структура приспосабливается к инверсии или субверсии своих терминов – но не к их реверсии. И эта обратимая форма есть форма соблазна.

Это не тот соблазн, с которым в исторической перспективе ассоциируются женщины, культура гинекея, косметики и кружев, не соблазн в редакции теорий зеркальной стадии и женского воображаемого, пространства сексуальных игр и ухищрений (хотя именно здесь сохраняется единственный ритуал тела, еще оставшийся у западной культуры, когда все прочие, включая и ритуальную вежливость, безвозвратно утеряны), но соблазн как ироническая и альтернативная форма, разбивающая сексуальную референцию, пространство не желания, но игры и вызова.

Сценарий, который легко угадывается даже в простейшей игре соблазна: я не поддамся, ты не заставишь меня кончить, а я заставлю тебя играть и украду твое наслаждение. Едва ли верно низводить эту динамичную игру до уровня сексуальной стратегии. Правильней будет назвать ее стратегией смещения, совращения, отклонения истины пола: играть – не кончать. Здесь обнаруживается суверенность соблазна, который есть страсть и игра, принадлежащие к строю знака, и в перспективе соблазн всегда торжествует, потому что обратимость и неопределенность – основные черты этого строя.

Закон обольщения – прежде всего закон непрерывного ритуального обмена, непрестанного повышения ставок обольстителем и обольщаемым – нескончаемого потому, что разделительная черта, которая определила бы победу одного и поражение другого, в принципе неразличима – и потому, что этот бросаемый другому вызов (уступи еще больше соблазну, люби меня больше, чем я тебя!) может быть остановлен лишь смертью…

Изрядная ирония женственности всегда окрашивала соблазн, не менее яркой иронией расцвечена и ее сегодняшняя индетерминация, и та двусмысленность, в силу которой раскрутка женственности как субъекта сопровождается укоренением ее объектного статуса, т. е. порнографии в самом широком смысле. Это странное совпадение – камень преткновения для всякого освободительного феминизма, которому, конечно же, хотелось бы четко отмежевать одно от другого. Безнадежное это дело: вся значимость освобождения женственности как раз‑таки в его радикальной двусмысленности.

Двусмысленность эта обнаруживается и со стороны увядающей мужественности. Панике, внушаемой мужчине «освобожденным» женским субъектом, под стать разве что его беззащитность перед порнографическим зиянием «отчужденного» пола женщины, женского сексуального объекта. Приводит ли женщину «осознание рациональности ее собственного желания» к требованию наслаждения или, захваченная тотальной проституцией, она саму себя предлагает как средство наслаждения, выступает ли женственность субъектом или объектом, освобожденной или выставленной на продажу – в любом случае она предстает как сумма пола, ненасытная прорва, прожорливая разверстость.

Не случайно порнография концентрируется на женских половых органах. Ведь эрекция – дело ненадежное (никаких сцен импотенции в порнографии – все плотно ретушируется галлюцинацией безудержной раскрытости женского тела). Сексуальность, от которой требуется постоянно, непрерывно доказывать и показывать себя, становится проблематичной в смысле шаткости маркированной (мужской) позиции.

Пол женщины, напротив, всегда самому себе равен: своей готовностью, своим зиянием, своей нулевой ступенью. И эта непрерывность, контрастирующая с прерывистостью мужского, обеспечивает женственности решительное превосходство в плане физиологического изображения наслаждения, в плане сексуальной бесконечности, сделавшейся фантазматическим измерением нашего бытия.

* * *

Потенциально сексуальное освобождение, как и освобождение производительных сил, не знает пределов. Оно требует достижения реального изобилия. Нельзя терпеть, чтобы сексуальные блага, равно как и блага материальные, оставались для кого‑то редкостью. Пол женщины как нельзя лучше воплощает эту утопию сексуальной непрерывности и готовности. Потому‑то все в этом обществе феминизируется, сексуализируется на женский лад: товары, блага, услуги, отношения самого разного рода – тот же эффект в рекламе, но это, конечно, не значит, что какой‑нибудь стиральной машине приделываются реальные половые органы (чушь какая) – просто товару придается некое воображаемое свойство женственности, благодаря которому он кажется в любой момент доступным, всегда готовым к использованию, абсолютно безотказным и не подверженным игре случая.

Такой вот зияющей монотонностью и тешится порносексуальность, в которой роль мужского, эректирующего либо обмякшего, смехотворно ничтожна. Хардкор дела не меняет: мужское вообще больше не интересует, поскольку оно слишком определенно, слишком маркировано (фаллос как каноническое означающее) и потому слишком непрочно. Надежней завораживающая привлекательность нейтрального – неопределенного зияния, сексуальности расплывчатой и рассеянной.

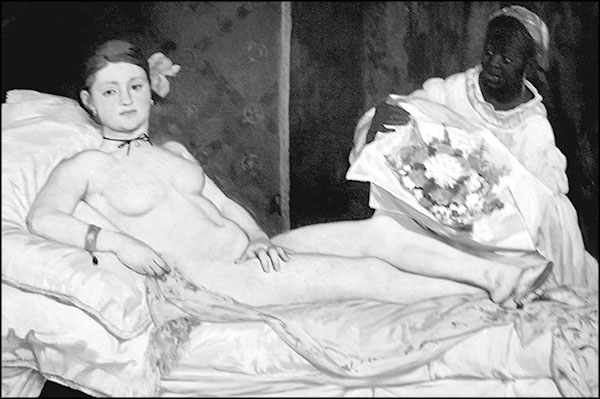

Олимпия. Художник Эдуард Мане

Исторический реванш женственности после долгих столетий вытеснения и фригидности? Возможно. Но верней сказать – истощение и ослабление половой маркировки, причем не только исторически памятной марки мужского, крепившей некогда все схемы эректильности, вертикальности, роста, происхождения, производства и т. п., а ныне бесследно изгладившейся в хаосе навязчивой симуляции всех этих тем, – но и метки женственности, во все времена запечатлявшей соблазн и обольщение. Сегодня механическая объективация знаков пола скрывает под собой торжество мужского как воплощенной несостоятельности и женского как нулевой ступени.

Не правда ли, мы оказались в оригинальной сексуальной ситуации изнасилования и насилия – «предсуицидальная» мужественность насилуется неудержимым женским оргазмом. Но это не простая инверсия исторического насилия, чинившегося над женщиной сексуальной властью мужчин. Насилие, о котором идет речь, означает нейтрализацию, понижение и падение маркированного термина системы вследствие вторжения термина немаркированного. Это не полнокровное, родовое насилие, а насилие устрашения, насилие нейтрального, насилие нулевой ступени,

Нет смысла выяснять, какие фантазмы таятся в порнографии (фетишистские, перверсивные, первосцены и т. п.): избыток «реальности» перечеркивает и блокирует любой фантазм. Возможно, впрочем, порнография – своего рода аллегория, т. е. некое форсирование знаков, барочная операция сверхобозначения, граничащая с «гротескностью» (в буквальном смысле: естественный ландшафт в «гротескно» оформленных садах искусственно дополняется природными же объектами вроде гротов и скал – так и порнография привносит в сексуальное изображение красочность анатомических деталей).

Непристойность выжигает и истребляет свои объекты. Это взгляд со слишком близкой дистанции, вы видите, чего прежде никогда не видели, – ваш пол, как он функционирует: этого вы еще не видели так близко, да и вообще не видели – к счастью для вас. Все это слишком правдиво, слишком близко, чтобы быть правдой. Это‑то и завораживает: избыток реальности, гиперреальность вещи.

Так что если и сказывается в порнографии игра фантазии, то единственный фантазм здесь относится не к полу, но к реальности и ее абсорбции чем‑то совершенно иным – гиперреальностью. Вуайеризм порнографии – не сексуальный вуайеризм, но вуайеризм представления и его утраты, умопомрачительность утраты сцены и вторжения непристойного.

* * *

Однако непристойность и порнография – не одно и то же. Традиционная непристойность еще наполнена сексуальным содержанием (трансгрессия, провокация, перверсия). Она играет на вытеснении с неистовством подлинной фантазии. Такую непристойность хоронит под собой сексуальное освобождение: так случилось с маркузевской «репрессивной десублимацией» (даже если нравы в целом этим не затронуты, мифический триумф «развытеснения» столь же тотален, как прежнее торжество вытеснения).

Новая непристойность, как и новая философия, взрастает на месте смерти старой, и смысл у нее иной. Раньше ставка делалась на пол неистовый, агрессивный, на реальный подтекст пола – теперь в игру вступает пол, нейтрализованный терпимостью. Конечно, он «передается» открыто и броско – но это передача чего‑то такого, что прежде было скрадено. Порнография – искусственный синтез скраденного пола, его праздник – но не празднество. Нечто в стиле «нео» или «ретро», без разницы, нечто вроде натюрмортной зелени мертвой природы, которая подменяет естественную зелень хлорофилла и потому столь же непристойна, как и порнография.

Современная ирреальность не принадлежит больше к строю воображаемого – она относится к строю гиперреференции, гиперправдивости, гиперточности: это выведение всего в абсолютную очевидность реального. Как на картинах гиперреалистов, где различимы мельчайшие поры на лицах персонажей, – жутковатая микроскопичность.

Гиперреализм – не сюрреализм, это видение, которое напускается на соблазн и травит его силой зримости. Вам все время «дают больше». Цвет в кино и на телеэкране был только началом. Сегодня, показывая секс, вам дают цветную, объемную картинку, хайфай звук со всеми низкими и высокими частотами (жизнь как‑никак!) – дают столько всего, что вам уже нечего добавить от себя, нечего дать взамен. Абсолютное подавление: давая вам немного слишком, у вас отнимают все. Берегитесь того, что так полно вам «передается», если сами в передаче не участвовали!

«Нормальное» трехмерное пространство по сравнению, например, с обманкой, где одно измерение опущено, – уже деградация, обеднение вследствие избыточности средств (вообще все, что является или старается выглядеть реальным, деградация такого рода). Квадрофония, гиперстерео, хайфай – это явная деградация.

Порнография – квадрофония секса. Половому акту в порнографии придаются третья и четвертая дорожки. Галлюцинаторное господство детали – наука уже приучила нас к этой микроскопии, к этому эксцессу реального в микроскопических деталях, к этому вуайеризму точности, крупного плана невидимых клеточных структур, к этой идее непреложной истины, которая уже абсолютно несоизмерима с игрой видимостей и может быть раскрыта лишь при помощи сложного технического оборудования. Конец тайны.

Разве порнография, со всеми своими фокусами, не точно также нацелена на раскрытие этой непреложной микроскопической истины – истины пола? Так что порнография – прямое продолжение метафизики, чьей единственной пищей всегда был фантазм потаенной истины и ее откровения, фантазм «вытесненной» энергии и ее производства – т. е. выведения на непристойной сцене реального.

Потому и заходит в тупик просвещенное мышление, пытаясь решить проблему порнографии: надо ли подвергать ее цензуре и допускать только хорошо темперированное вытеснение? Вопрос неразрешимый, так как порнография имеет резон: она участвует в разгроме реального – бредовой иллюзии реального и его объективного «освобождения». Невозможно освобождать производительные силы, не имея также в виду и «освобождения» пола в самой откровенной форме: то и другое равно непристойно. Коррупция пола реализмом, коррупция труда производством – все это один симптом, одна битва.

Рабочий в цепях, говорите? А как насчет японского гегемона на этих замечательных вагинальных представлениях, которые и стриптизом‑то трудно назвать: девушки на краю сцены, ноги врозь, тут же зрители в одних рубахах (это как бы популярное зрелище), им разрешается куда угодно совать свой нос, разглядывать вагины хоть в упор, они толкаются, лезут, только бы получше разглядеть – что? – а девушки мило болтают с ними или же одергивают для проформы.

Все прочее в таком спектакле – бичевание, взаимная мастурбация, традиционный стриптиз – отступает в тень перед этим моментом абсолютной непристойности, ничто не сравнится с этой прожорливостью зрелища, далеко превосходящей простое сексуальное обладание.

Дата добавления: 2021-01-21; просмотров: 46; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!