Предельные деформации основания 9 страница

Нагрузки на фундаменты с жесткой заделкой колонн при отсутствии связей-распорок между фундаментами определяют в зависимости от перемещения основания, заглубления фундаментов, жесткости колонн, прочностных и деформационных характеристик основания и грунта засыпки.

6.10.15 На площадках, сложенных грунтами с модулем деформации Е < 10 МПа, а также при возможности резкого ухудшения строительных свойств грунтов основания вследствие изменения гидрогеологических условий площадки при подработке рекомендуется принимать свайные или плитные фундаменты.

Если в верхней зоне основания залегают слои ограниченной толщины насыпных, просадочных и других специфических грунтов, следует предусматривать прорезку этих слоев фундаментами.

6.10.16 К основным мероприятиям, снижающим неблагоприятное воздействие деформаций земной поверхности на фундаменты и конструкции сооружений, относятся:

а) уменьшение поверхности фундаментов, имеющей контакт с грунтом;

б) заложение фундаментного пояса на одном уровне в пределах отсека сооружения;

в) устройство грунтовых подушек на основаниях, сложенных практически несжимаемыми грунтами;

г) размещение подвалов и технических подполий под всей площадью отсека сооружения;

д) засыпка грунтом пазух котлованов и выполнение грунтовых подушек из материалов, обладающих малым сцеплением и трением на контакте с поверхностью фундаментов;

|

|

|

е) отрывка перед подработкой временных компенсационных траншей по периметру сооружения;

ж) разрезка зданий на отсеки.

6.10.17 Основным конструктивным мероприятием, снижающим неблагоприятное воздействие деформаций земной поверхности на фундаменты и конструкции зданий и сооружений, является разрезка зданий на отсеки, благодаря которой снижаются значения перемещений.

6.10.18 При строительстве сооружений на территориях при возможности образования при подработке уступов выбор типа фундаментов и метода защиты сооружений должен зависеть от размеров уступов:

- при уступах до 2-3 см фундаменты могут приниматься как и для условий строительства на площадках с плавными деформациями земной поверхности, т.е. по жесткой или податливой (первого типа податливости) конструктивной схеме;

- при ожидаемых уступах более 3 см должна предусматриваться возможность выравнивания сооружения поддомкрачиванием или с помощью клиньев.

6.11 Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых

на закарстованных территориях

6.11.1 Основания сооружений, возводимых на закарстованных территориях, должны проектироваться с учетом возможности образования поверхностных карстовых деформаций - провалов и оседаний и особенностей развития карстовых процессов.

|

|

|

6.11.2 Карстовые деформации характеризуются средними и максимальными диаметрами карстовых провалов и оседаний, их средней глубиной, а для карстовых оседаний, кроме того, кривизной земной поверхности и наклоном краевых участков зоны оседания.

Параметры карстовых деформаций определяют расчетом с использованием вероятностно-статистических и (или) аналитических методов на основе анализа инженерно-геологических и гидрогеологических условий с учетом их возможных изменений за время эксплуатации сооружений.

6.11.3 При проектировании сооружений на закарстованных территориях следует предусматривать мероприятия, снижающие неблагоприятное воздействие карста на сооружения или исключающие возможность образования карстовых деформаций. К таким мероприятиям относятся:

- конструктивные и водозащитные;

- заполнение (тампонаж) карстовых полостей;

- прорезка закарстованных пород фундаментами, в том числе свайными;

- закрепление закарстованных пород и (или) вышележащих грунтов;

- исключение или ограничение неблагоприятных техногенных воздействий.

6.11.4 Выбор одного или комплекса мероприятий должен производиться с учетом видов возможных карстовых деформаций и их параметров, уровня ответственности и срока эксплуатации сооружения, его конструктивных и технологических особенностей.

|

|

|

Принятые мероприятия не должны приводить к активизации карстовых процессов на примыкающих территориях.

6.11.5 Для сооружений III уровня ответственности допускается ограничиваться проведением наблюдений за режимом подземных вод, развитием карстовых процессов, состоянием основания и сооружения.

6.11.6 Конструктивные мероприятия могут осуществляться по жесткой и податливой схемам в зависимости от вида сооружения и степени карстовой опасности.

Увеличение жесткости и прочности надфундаментной части сооружений осуществляется за счет применения железобетонных и армированных поясов, тяжей и горизонтальных монолитных диафрагм, усилением несущих элементов конструкций армированными обоймами и рубашками, введением дополнительных связей в каркасных конструкциях.

Увеличение податливости сооружений достигается устройством в подземной части швов скольжения, введением шарнирных и податливых связей между элементами конструкций, снижением жесткости несущих конструкций и др.

6.11.7 Основные конструктивные элементы противокарстовой защиты сооружений следует предусматривать в подземной части путем применения коробчатых фундаментов, плоских или ребристых плит, перекрестных ленточных фундаментов. Применение отдельно стоящих фундаментов не допускается.

|

|

|

Фундаменты должны выполняться из монолитного железобетона. При соответствующем обосновании допускается применение сборных ленточных фундаментов с монолитными железобетонными поясами.

6.11.8 Для обеспечения необходимой прочности возможно применение консольных удлинений фундаментов за пределы сооружений. Длину консоли определяют в зависимости от конструктивных решений фундаментов сооружения, а также параметров расчетного карстового провала.

6.11.9 Применение висячих свай в качестве противокарстового мероприятия не допускается. Такие сваи могут применяться при наличии в верхних слоях основания насыпных, органо-минеральных или органических грунтов. При этом следует принимать плитный или ленточный ростверк, объединяющий сваи. Узел сопряжения свай с ростверком должен предусматривать возможность их выскальзывания, чтобы исключить дополнительное нагружение основания зависающими сваями, находящимися на участке образовавшегося провала под фундаментом.

6.11.10 При неглубоком залегании карстующихся грунтов допускается возводить сооружения на сваях, прорезающих эти грунты и заглубленных в ненарушенные грунты на глубину не менее 2 м.

При расчете свай необходимо учитывать дополнительные усилия, возникающие при перемещении обрушающихся грунтов надкарстовой толщи.

6.11.11 Основным расчетным параметром при проектировании противокарстовой защиты сооружений при карстовых провалах является расчетный диаметр карстового провала. Его определение производят с учетом физико-механических характеристик грунтов основания и нагрузки, передаваемой от сооружения на основание.

Основанием сооружений, возводимых на закарстованных территориях, принимают толщу грунтов, глубина которой не менее глубины сжимаемой толщи, и глубины расположения форм подземного карста, которые могут проявиться на земной поверхности.

6.11.12 При карстовых деформациях в виде оседания поверхности рекомендуется применять методику расчета сооружений на подрабатываемых территориях (подраздел 6.10) с учетом специфики карстовых деформаций, связанной с механизмом их проявления и продолжительностью.

6.11.13 При расчете фундаментов положение возможных карстовых провалов под сооружением принимают исходя из наиболее неблагоприятного их влияния на работу сооружения. При этом обязательным является расчетное положение провала под колоннами, пересечениями стен, углами сооружений, в середине большей и меньшей сторон.

6.11.14 Расчет оснований сооружений, возводимых на закарстованных территориях, должен производиться в соответствии с требованиями раздела 5.

При наличии в основании сооружений грунтов со специфическими свойствами (просадочных, набухающих и др.), залегающих над закарстованными грунтами, следует учитывать требования соответствующих разделов настоящего МСП.

6.11.15 При необходимости усиления оснований и фундаментов существующих сооружений следует предусматривать:

- объединение отдельных фундаментов в пространственно-рамные конструкции;

- устройство консольных выступов, поясов жесткости и т.д.

- закрепление грунтов основания;

- заполнение (тампонаж) образовавшихся провалов.

6.12 Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых

в сейсмических районах

6.12.1 Основания сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7,8 и 9 баллов, должны проектироваться с учетом требований СНиП II-7.

В районах сейсмичностью менее 7 баллов основания следует проектировать без учёта сейсмических воздействий.

П р и м е ч а н и е - При проектировании в сейсмических районах в дополнение к материалам инженерно-геологических изысканий необходимо использовать данные сейсмического микрорайонирования площадки строительства.

6.12.2 Проектирование оснований с учетом сейсмических воздействий должно выполняться на основе расчета по несущей способности на особое сочетание нагрузок, определяемых в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07, а также СНиП II-7.

Предварительные размеры фундаментов допускается определять расчётом оснований по деформациям на основное сочетание нагрузок (без учета сейсмических воздействий) согласно требованиям подраздела 5.5.

6.12.3 Расчет оснований по несущей способности выполняют на действие вертикальной составляющей внецентренной нагрузки, передаваемой фундаментом на грунт, исходя из условия

Na £ gc,eq Nu,eq / gn , (6.25)

где Na - вертикальная составляющая расчетной внецентренной нагрузки в особом сочетании, кН;

Nu,eq - вертикальная составляющая силы предельного сопротивления основания при одностороннем выпоре грунта вследствие сейсмического воздействия, кН;

gc,eq - сейсмический коэффициент условий работы, принимаемый равным 1,0; 0,8; 0,6 соответственно для грунтов I, II и III категорий по сейсмическим свойствам, которые определяют в соответствии с классификацией СНиП II-7;

gn - коэффициент надёжности по назначению сооружения, принимаемый по указаниям 5.6.2.

Горизонтальную составляющую нагрузки Fsa, кН, учитывают при расчете фундамента на сдвиг по подошве площадью А, м2, исходя из условия

Fsa  (6.26)

(6.26)

где gc,eq, gn и Na - то же, что и в формуле (6.25);

jI и cI - расчетные значения угла внутреннего трения и удельного сцепления;

Dj - принимают в зависимости от расчетной сейсмичности:

7 баллов - Dj = 2о, 8 баллов - Dj = 4о, 9 баллов - Dj = 7о.

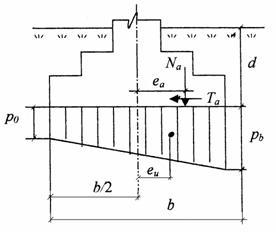

6.12.4 При расчете несущей способности оснований, испытывающих сейсмические колебания, ординаты эпюры предельного давления po и pb, кПа, по краям подошвы фундамента (рисунок 6.10) определяют по формулам:

, (6.27)

, (6.27)

, (6.28)

, (6.28)

где xq, xc , xg - коэффициенты формы, определяемые по формулам (5.31), но без уменьшения длины l и ширины b подошвы фундамента на значения эксцентриситета нагрузок;

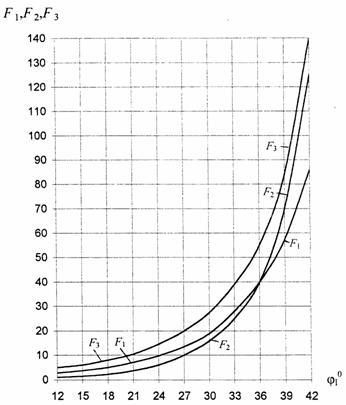

F1 , F2 и F3 - коэффициенты, определяемые по графикам рисунка 6.11 в зависимости от расчетного значения угла внутреннего трения jI;

gI¢ и gI - соответственно расчетные значения удельного веса грунта, кН/м3, находящегося выше и ниже подошвы фундамента (с учетом взвешивающего действия подземных вод для грунтов, находящихся выше водоупора);

d-глубина заложения фундамента, м, (в случае неодинаковой вертикальной пригрузки с разных сторон фундамента принимают значение, соответствующее наименьшей пригрузке, например, со стороны подвала);

keq - коэффициент, принимаемый равным 0,1; 0,2 и 0,4 при сейсмичности площадок строительства 7, 8 и 9 баллов соответственно.

П р и м е ч а н и е - В формуле (6.28) при F2 < keqF3 следует принимать pb равное p0.

Рисунок 6.10 - Эпюра предельного давления под подошвой фундамента при

сейсмическом воздействии

Рисунок 6.11 - Графики определения коэффициентов F1, F2 и F3 для расчета несущей

способности оснований в условиях сейсмических воздействий

Эксцентриситеты расчетной нагрузки ea, м, и эпюры предельного давления eu, м, определяют по формулам:

ea = Ma / Na; (6.29)

eu = b(pb - p0 ) /6 (pb + p0 ), (6.30)

где Na и Ma - вертикальная составляющая расчетной нагрузки, кН, и момент, кН×м, приведенные к подошве фундамента при особом сочетании нагрузок;

p0 и pb - то же, что и в формулах (6.27) и (6.28).

В зависимости от соотношения между значениями ea и eu вертикальную составляющую силы предельного сопротивления основания Nu,eq , кН, принимают:

при еа £ eu Nu,eq = 0,5 bl (pb + p0 ); (6.31)

при еа > eu Nu,eq = bl pb / (1+ 6 еа / b ). (6.32)

6.12.5 При действии моментов от нагрузок особого сочетания в двух направлениях расчет сейсмостойкости основания по несущей способности должен выполняться раздельно на действие сил и моментов в каждом направлении независимо друг от друга.

6.12.6 При расчете оснований и фундаментов на особое сочетание нагрузок с учетом сейсмических воздействий допускается частичный отрыв подошвы фундамента от грунта при выполнении следующих условий:

- эксцентриситет еа расчетной нагрузки не превышает одной трети ширины фундамента b в плоскости действия опрокидывающего момента;

- силу предельного сопротивления основания определяют для условного фундамента, размер подошвы которого в направлении действия момента равен размеру сжатой зоны bс=1,5(b - 2еа);

- максимальное краевое давление под подошвой фундамента, вычисленное с учетом его неполного контакта с грунтом, не превышает краевой ординаты эпюры предельного сопротивления основания.

Максимальное расчетное давление по подошве фундамента определяют по формуле

pmax= 2 Na / [3l (b/2 - еа )] £ pb, (6.33 )

где Na и еа - то же, что и в формуле (6.29), причем еа > b/6;

Значение pb определяют по формуле (6.28), но для фундамента, имеющего условную ширину bс.

При еа > b/6 формула (6.32) приобретает вид

Nu,eq = 0,5 bс l pb . (6.34)

6.12.7 Глубину заложения фундаментов в грунтах, относимых по их сейсмическим свойствам согласно СНиП II-7 к I и II категориям, принимают, как правило, такой же, как и для фундаментов в несейсмических районах.

На площадках, сложенных грунтами III категории по сейсмическим свойствам, рекомендуется предусматривать мероприятия по улучшению строительных свойств грунтов основания до начала строительства.

Нельзя использовать в качестве оснований сейсмостойких сооружений без проведения предпостроечных мероприятий водонасыщенные грунты, способные к виброразжижению.

6.12.8 При невозможности заглубления фундаментов здания или отсека на одном уровне в дисперсных грунтах допустимую разность отметок Dh подошвы соседних фундаментов определяют исходя из условия (12.3), в котором расчетное значение угла внутреннего трения грунта должно быть уменьшено на величину Dj, имеющую те же значения, что и в формуле (6.26).

Ленточные фундаменты примыкающих частей отсеков здания должны иметь одинаковое заглубление на протяжении не менее 1 м от осадочного шва. Столбчатые фундаменты, разделенные осадочным швом, должны располагаться на одном уровне.

Для зданий высотой более пяти этажей рекомендуется устройство подвального этажа под всем зданием или его отсеками.

6.13 Особенности проектирования оснований сооружений,

возводимых вблизи источников динамических воздействий

6.13.1 Проектирование оснований сооружений должно осуществляться с учетом возможных динамических воздействий:

а) от стационарного оборудования с динамическими нагрузками, установленного в существующих и проектируемых сооружениях;

б) от автомобильного и железнодорожного транспорта и метрополитена;

в) от строительного оборудования;

г) от прочих источников (взрывные работы и т.д.).

Проектирование оснований при динамических воздействиях необходимо вести на основе инструментальных измерений или расчетного прогноза колебаний грунта.

6.13.2 Расчет оснований по несущей способности выполняют в тех же случаях, которые предусмотрены в 5.1.3, сучетом объемных сил инерции и динамических нагрузок от сооружения, для которых принимают наиболее невыгодное направление.

6.13.3 Среднее давление от статических нагрузок под подошвой фундамента p, кПа, в пределах зоны, где скорость колебаний поверхности грунта более 15мм/с (от импульсных источников динамических воздействий) или 2мм/с (от прочих источников), должно удовлетворять условию

p £ gcdR, (6.35)

где gcd - коэффициент условий работы грунтов основания при динамических воздействиях, принимаемый равным 0,7 для мелких и пылеватых водонасыщенных песков и глинистых грунтов текучей консистенции; для всех остальных видов и состояний грунтов gcd=1;

R- расчетное сопротивление грунта основания, кПа, определяемое в соответствии с требованиями 5.5.8.

6.13.4 Для мелких и пылеватых водонасыщенных песков и глинистых грунтов текучей консистенции в пределах зон, указанных в 6.13.3, необходимо производить расчет длительных осадок от совместного действия статических и динамических нагрузок (виброползучесть). Этот расчет допускается производить в соответствии с подразделом 5.5, принимая при этом уменьшенные значения модулей деформации грунтов, которые должны определяться, как правило, по результатам испытаний.

6.13.5 Для расчета прочности несущих конструкций сооружений с учетом их усталости, а также для оценки выполнения требований санитарных норм необходимо проводить расчет колебаний сооружений при динамических воздействиях с учетом взаимодействия с основанием. Допускается принимать, что основание обладает линейно-упругими свойствами.

Дата добавления: 2021-01-21; просмотров: 54; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!