ГОЛОД НЕ ТЕТКА, СОВЕСТЬ НЕ СОСЕД

Начался голод и для Юры Рябинкина, вовсю, в полную силу. Впервые подступило к нему непривычное, унизительное лютое чувство голода. Нам придется вернуться назад, в октябрьские дни, и пройти вновь эти месяцы день за днем, но уже не с мужчиной, а с мальчиком, менее защищенным от испытаний.

«21 октября. Продежурил с 8 утра до 6 вечера в школе. Заморил сегодня все-таки червячка. Затопил, вернее сказать (то есть залил водичкой. — А. А., Д. Г.). Сегодня на алгебре в школе сделал первую запись в тетрадь.

Вечером опять неприятный разговор о еде. Голод не тетка…

Мама купила на свою карточку недельный паек — 150 гр. — драже и отдала (у ней был долг) Анфисе Николаевне. Та ей только сказала спасибо и преспокойно взяла себе. Теперь у нас осталось всего-навсего 6–8 конфеток на 10 дней декады! Завтра их уже не будет, это как пить дать.

На фронтах положение — дрянь. Образовалось еще в придачу таганрогское направление. Неужели мы не разобьем немецких ударных частей и не восстановим сообщение Ленинграда с СССР до 1942 года?

Если бы только я знал, что нормы выдачи продовольствия и хлеба нам больше не уменьшат! Если бы я только знал! Но их уменьшат. Уменьшат еще раза в два. И это как раз перед годовщиной Октября, годовщиной величайшей в истории революции пролетариата 25 (7. XI) октября!

В школьной читальне, оказывается, есть много книг по шахматам, в их числе «Современный дебют».

22 октября. Все утро проторчал в очередях за пивом. С трудом пополам достал 2 бутылки, отморозил ноги. Потом 3 талона на крупу. Вечером дежурил в школе. Тревог не было. Таганрог взят немцами. Наступление немцев продолжается…

|

|

|

Зачитался романом А. Дюма «Графиня Монсоро». Увлекательная вещь.

Мама 2 бутылки пива выменяла на 400 гр. хлеба. Меня опять в очередь за пивом посылают.

23 октября. Достал еще 2 бутылки пива. Был в кино. Смотрел «Праздник святого Иоргена». Читал «Графиню Монсоро».

Дома и холод и голод. Все вместе.

24 октября. Весь день с 10 утра до 6 вечера вместо дежурства в школе провел в очереди за пивом. Не было времени даже постоять в милиции за паспортом. И все-таки пива не достал. Вечером пришла мама, истратила один кочан капусты. Кое-как заморил червячка. Сводках ничего особого нет. Мама мне говорила, что ЦК союзов эвакуирован в Куйбышев. Представляю себе положение в Москве.

Чаю дают 12,5 грамм в месяц на человека, яиц вообще не дают. Рыбы тоже. Сегодня интересно поведение Анфисы Николаевны. Подарила нам 3 оладьи из морковного пюре, которое достала в столовой треста, и 10 драже. Было с чем полкружки чая выпить. Написал письмо Тине. Попросил ее прислать посылку с сухарями или картофельными лепешками. Надо думать устраиваться на работу. Об учебе на время придется забыть.

|

|

|

С Ирой странная вещь: днем и вечером под глазами синие потеки, колет в левом боку от быстрой ходьбы и не может есть жидкого (супа). Мама хочет идти с ней к врачу.

Что? Какой сюрприз преподнесут немцы?.. Во всяком случае, немцы грозятся сжечь Ленинград за три дня беспрерывной тревоги (слухи ползут от Чистовых, которым, работая в пригороде, волей-неволей приходилось читать сбрасываемые немецкие листовки).

Очереди всюду: за пивом, за квасом, за газированной водой. За перцем, солью (особенно за солью!), за горчицей.

Немцы или перебросили все свои воздушные налеты на московский фронт, или готовятся к бомбежке на годовщину Октября. Хотят превратить наш светлый праздник в траурный день. Сегодня только узнал, что за тушение зажигательных бомб на чердаке и на дворе нашего дома мне объявлена благодарность через (…) треста. А когда это было, уже и не помню.

25 октября. Только отморозил себе ноги в очередях. Больше ничего не добился. Интересно, в пивных дают лимонад, приготовленный на сахарине или натуральных соках?

Эх как хочется спать, спать, есть, есть, есть… Спать, есть, спать, есть… А что еще человеку надо? А будет человек сыт и здоров — ему захочется еще чего-нибудь и так без конца. Месяц тому назад я хотел, вернее, мечтал о хлебе с маслом и колбасой, а теперь вот уж об одном хлебе…

|

|

|

Тина прислала еще два денежных перевода подряд: 200 рублей и 210 рублей. Наверное, ей прибавили шпалу, а то и две: военврач 1-го ранга стала. Возможно, это и так.

Сегодня пропускаю 2-е по счету дежурство в школе, и 27-го (буду жив-здоров) придется пропустить еще одно.

Ну кто бы мог подозревать, что события так сложатся? Заглянув вперед, у меня волосы дыбом встали на голове: холод, голод, арт. набеги, бомбежка, изнурительные (…) ночи, дни, целые сутки, затем (…) бактерии, кто спасется в первый день применения, тот погибнет от голода, все продукты в магазинах будут испорчены… Дальше я уж не гляжу, впредь оставаться в Ленинграде — гибель.

Мама мне говорит, что дневник сейчас не время вести. А я вести его буду. (Запомним, это важно, что мать знает о существовании дневника! — А. А., Д. Г.) Не придется мне перечитывать его, перечитает кто-нибудь другой, узнает, что за человек такой был на свете — Рябинкин Юра, посмеется над этим человеком, да… Вспомнилась почему-то фраза Горького из «Клима Самгина»: «А может, мальчика-то и не было?..» Жил человек — нет человека. И народная загадка спрашивает: что самое короткое на свете? И ответ гласит: человеческая жизнь. Когда-нибудь я бы занялся, быть может, философией. Но сейчас для этого надо: 1) еда и 2) сон. Этим и объясняется весь идеализм: для существования его необходим материалистический фундамент.

|

|

|

26 октября… И денег вдоволь — и все-таки голод.

29 октября… Я теперь еле переставляю ноги от слабости, а взбираться по лестнице для меня огромный труд. Мама говорит, что у меня начинает пухнуть лицо. А все из-за недоедания. Анфиса Николаевна сегодня вечером проронила интересные слова: «Сейчас все люди — эгоисты, каждый не думает о завтрашнем дне и поэтому сегодня ест как только может». Она права, эта кошечка.

Я сегодня написал еще одно письмо Тине. Прошу прислать посылочку из картофельных лепешек, дуранды и т. п. Неужели эта посылка — вещь невозможная? Мне надо приучаться к голоду, а я не могу. Ну что же мне Делать?

Я не знаю, как я смогу учиться. Я хотел на днях Сняться алгеброй, а в голове не формулы, а буханки хлеба.

Сейчас я бы должен был прочесть снова рассказ Джека Лондона «Любовь к жизни». Прекрасная вещь, а для моего сегодняшнего настроения

убрать рекламу

как нельзя более лучшая. Говорят, что на ноябрьских карточках все нормы прежние. Даже хлеба не прибавили. Мама мне сказала, что если даже немцы будут отбиты, нормы будут прежние…

Да, немцы, наверное, объявят беспрерывную бомбежку 7 и 8 ноября. А перед тем вдоволь измучают население артиллерийскими набегами да бомбежкой. Готовят нам на праздник сюрприз.

Теперь я мало забочусь о себе. Сплю одетый, слегка прополаскиваю разок утром лицо, рук мылом не мою, не переодеваюсь. В квартире у нас холодно, темно, проводим при свете свечки.

Но самое обидное, самое что ни на есть плохое меня — это то, я здесь живу в голоде, в холоде, средь блох, а рядом комната, где жизнь совершенно иная — всегда хлеб, каша, мясо, конфеты, тепло, яркая эстонская керосиновая лампа, комфорт… Это называется завистью — то, что я чувствую при мысли об Анфисе Николаевне, но побороть ее не могу.

Мне не к кому идти. К товарищам? У меня их нет| Вовка в Казани, Мишка — на работе. А такие (…) эгоисты до глубины души, зачем к ним идти?.. Но во мне опять просыпается зависть, даже злость, горькая-прегорькая обида.

31 октября, 1 ноября. Что можно сказать об этих днях? 31-го я все же чувствовал себя несравненно лучше, чем раньше. Тетя Натала угостила меня горчичными лепешками, даже Анфиса Николаевна и та дала нам 150 гр. крупы (талонов — 6, из них 3 досталось мне на обед).

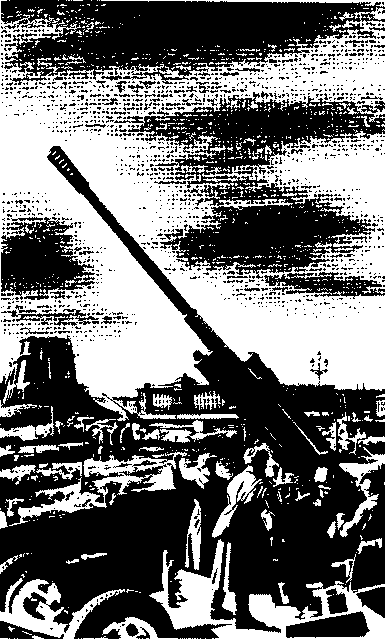

Ночью была тревога. Били зенитки, но бомб немцы не бросали. Беспрерывно по городу оба дня бьют орудия И. говорил, что немцы стянули к Ленинграду свою дальнобойную артиллерию с Ла-Манша. Сегодня, 1-го, меня встретил неприятный конфуз, меня не пустили в столовую треста до 2-х часов. А в 2 часа в столовке уже кончилось картофельное пюре, и мне пришлось довольствоваться двумя тарелками чечевичной похлебки. Купил 3 пузырька с пертусином. Это смесь рома с валерьянкой и каплями датского короля. Чрезвычайно сладкая и питательная вещь, 2 пузырька уже выпил, остался один.

3, 4, 5 ноября. Все эти три дня шла учеба в школ «Понижены требования, из прежних преподавателей осталось только несколько. Остальные пришли из 213 школы. При школе заработала столовка. Суп без кар точек — по 1 тарелке на человека, а все остальное по карточкам.

Каждую ночь тревога. Бомбежка. Вчера над городом, в центре, было сбито за ночь 3 немецких самолета. Все время артиллерийские обстрелы. Да еще впереди — праздник. Какой «праздник» нам немцы преподнесут? 0В, без сомнения… На 4 дня, с 6 или 7 начиная, в городе отмобилизованы все обмывочные пункты. Что-то будет?!

На сегодня надо было прочесть «Мертвые души» Гоголя, но при тусклом свете свечки невозможно читать. Пишешь машинально. Многие новости не знаю. Говорят: «XXIV годовщина решает все…»

Что такое человек и человеческая жизнь? Что же, в конце концов? «Жизнь — копейка» — говорит старинная поговорка. Сколько человек жило до нас и сколько их должно было умереть… Но хорошо умереть, чувствуя и зная, что ты добился всего, о чем мечтал в юности, в детстве, хорошо умереть, зная, что остались последователи в твоих научных или литературных трудах, но ведь как тяжело… На что надеется сейчас Гитлер? На создание своей империи, самый замысел которой будет проклят человечеством будущих дней. И вот из-за какой-то кучки авантюристов гибнут миллионы и миллионы людей! Людей!.. Людей!!!

Уже поздно. Артиллерийская стрельба на время стихла. Свеча догорает. Голод, холод, темнота, грязь, вши и перспектива: багровое будущее, окутанное темной пеленой».

Город готовился к зиме. Гидрограф Евгений Чуров продолжал свою работу:

«Ранний лед на Свири и в верховьях Невы, в Черной Сатоме давал основание предположить, что зима сорок первого — сорок второго года будет суровая.

В моем распоряжении находились материалы валаамских монахов… монахи вели ежедневные записи колебаний уровней Белого моря и Ладожского озера; потом, примерно с 1300-х годов, монах — настоятель собора (забыл его имя) вел запись изменений погоды: когда стал лед? какой был лед? можно ли было пробить лед? кто провалился, когда богомольцы шли на Валаам? проходили ли богомольцы с Шлиссельбурга или со стороны Черной Сатомы?.. Все это давало основание косвенным путем восстановить ледовую обстановку.

Этим обобщением я занялся по своей инициативе. И у меня сложилось четкое представление, что да, зима может быть суровой, что в этот год озеро тоже полностью замерзнет и можно будет вести войска даже на севере Ладожского озера, тем более что задача прорыва кольца блокады, окружения, стала очевидной любому офицеру, командиру, а нам — гидрографам — тем более было ясно, что нужно все свои знания использовать на это. Данные валаамских монахов, а потом данные — по тем же участкам — Северо-западного пароходства удалось сопоставить и удалось уловить характер изменения ледовых образований».

Лед на Ладоге тонок, зима 1941/42-го не спешит, хотя те, кто обдумывает и готовит «Дорогу жизни», хотели бы подогнать, подстегнуть само время — таким оно казалось медленным и безжалостным. Не спешат и союзники со вторым фронтом.

Про будущую ледяную трассу через Ладогу Юра ничего не знает, потому и не думает, не пишет о ней. А вот о союзниках записывает, что слышал, знает:

«6, 7 ноября. На фронтах положение мне неизвестно. Говорят, что выступал Сталин и в своей речи объяснил причины нашего отступления, резко, как замечают, задел США и Англию, сказав, что их помощь в настоящую минуту малоэффективна и фактически воюем одни мы против Германии. Надо было бы познакомиться с этой речью поподробнее.

Занятия в школе продолжаются, но мне они что-то не нравятся. Сидим за партами в шубах, многие ребята совершенно уроков не учат. На литературе интересен тот факт, что ребята рассказывают образы из «Мертвых душ» по учебнику, где они есть. Некоторые даже вообще не читали «Мертвые души»…

Оказывается, рисовой каши больше у нас не осталось. Значит — 3 дня буду сидеть голодом полнейшим. Еле ноги буду таскать, если буду жив-здоров. Опять перешел на воду. Распухну, ну да что же… Мама заболела. И не на шутку, раз сама признается в своей болезни. Насморк, кашель с рвотой, с хрипом, жар, головная боль… Я тоже, наверное, заболел. Тоже жар, головная боль, насморк. Все из-за того, по всей вероятности, что, бывши на школьном дежурстве, мне пришлось пройти через три двора без пальто и шапки. А дело было в полночь, мороз…

Учеба мне почему-то сейчас в голову не лезет. Совершенно нет желания учиться. Голова одними мыслями о еде да о бомбежках, снарядах занята. Вчера поднял корзину с сором, вынес во двор и еле обратно на свой 2 этаж взобрался. Устал так, словно 2 пуда волок целых полчаса, как кажется, сел и еле отдышался. Сейчас тревога. Зенитки бьют вовсю. Бомб несколько также было. На часах — без пяти 5 вечера. Мама приходит в начале 7-го.

9 и 10 ноября. Засыпая, каждый день вижу во сне хлеб, масло, пироги, картошку. Да еще перед сном — мысль, что через 12 часов пройдет ночь и съешь кусок хлеба… Мама мне каждый день твердит, что она с Ирой ест по 2 стакана горячего, с сахаром чая, по полтарелки супа в день. Не больше. Да еще что тарелку супа вечером. Все же мне (…). Ира, например, вечером даже отказывается от лишней порции супа. А мне они обе твердят, что я питаюсь, как рабочий, мотивируя тем, что я ем 2 тарелки супа в столовых да побольше, чем они, хлеба. Весь характер мой почему-то сейчас круто изменился. Стал я вялый, слабый, пишу, а рука дрожит, иду, а в коленках такая слабость, кажется — шаг ступишь, а больше не сможешь и упадешь».

Именно в эти самые дни заведующий отделом торговли Ленгорсовета докладывает секретарю горкома партии А. А. Кузнецову, что по самым жестким нормам выдачи муки осталось на восемь дней, крупы на девять.

К вечеру 8 ноября пришло сообщение, что враг перерезал железную дорогу у Тихвина, по которой к Ладоге везли продукты для Ленинграда. И тогда 9 ноября в Москве Государственный Комитет Обороны принимает решение, крайнее в тех условиях, — выделить еще дополнительно для перевоза продуктов ленинградцам 24 транспортных самолета и 10 тяжелых бомбардировщиков.

ПРЕДЕЛЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ

Постепенно помыслы Юры сужаются, сосредоточиваются на еде, тепле, физиологии. Это испытали на себе и другие голодающие блокадники — и это тоже черта. Еще и еще черта, а за какой-то чертой может наступить тяжелый распад психики. Но некоторым удается до конца сохранить себя человеком, сохранить в себе чувство долга, чести, благодарности, милосердия, вопреки всем обстоятельствам — удержаться. Одним удается, другим — нет.

Жили блокадники по-разному, голодали тоже по-разному, и умирали неодинаково. Одни умирали как люди, и вспоминают о них и поныне с жалостью и сочувствием, Упоминают тогдашние мальчишки, девчонки. А были такие, о которых по-другому вспоминают: о ком с презрением, а о ком и с ужасом. Но всегда — с болью за образ человеческий. Может, это и есть страшный суд, который творится на земле памятью людской.

Да, были и такие (и это даже неизбежно в много миллионном голодном городе), что переступали последнюю черту, за которой — животный эгоизм, жестокость, голодное безумие.

Конечно, легче, удобнее всего об этом не вспоминать. Но тогда мы не поймем ценности и человеческой высоты тех людей — а их было большинство, — кто устоял, кто не перешел за последнюю черту. И не увидим, не поймем, в какой тяжкой борьбе с самим собой человек побеждает нестерпимый голод, холод, смерть, безнадежность.

О. Ф. Берггольц сделала выписку из дневника М. М. Кракова, главного инженера завода № 10 (Володарский район):

«Около мельницы им. Ленина я наблюдал следующую сцену.

Шедший передо мной мужчина вел за руку маленькую девочку. Внезапно эта девочка упала. Заплакала, сквозь рыдания было слышно:

—

убрать рекламу

Папочка, кушать хочу. Дай мне что-нибудь. Папочка!

Мужчина растерянно смотрел на нее, бессвязно бормотал слова утешения. Попробовал взять ее на руки. Но усилия были тщетны. Он сам ослабел. Я заглянул ему в лицо. Оно было опухшим, прозрачным.

Рядом остановилась женщина. Она к груди прижимала маленький сверток. В таких свертках люди сейчас носят хлеб.

Женщина тоже попробовала уговорить девочку. Когда из этого ничего не вышло, кто-то из прохожих бросил на ходу: «Дай ей хлеба — и все пройдет».

Женщина задумалась. Это продолжалось, может быть с минуту. Затем решительным движением развернула сверток, отломила от небольшого куска немного хлеб; и дала девочке. Сразу же после этого она ушла.

Я догнал ее через несколько минут. Обернувшись, увидел слезы на ее глазах. Это были не слезы жалости к ребенку — они были слезами жалости к себе. Может быть, у нее дома был оставлен голодный ребенок… Пожалуй, даже наверняка…»

По-разному перебарывали жесточайшие обстоятельства, сохраняли и даже укрепили в себе лучшее, человеческое и Г. А. Князев, и Юра Рябинкин, и Лидия Охапкина, и Фаина Прусова, и старая женщина, дневник которой отыскался в Ярославле…

Общее у всех них было, пожалуй, вот что: каждый имел или искал (и находил) точку опоры не только в самом себе, но и еще в каком-то деле или интересе. Главным делом для большинства была борьба с фашистами, защита Ленинграда — это держало прежде всего. У каждого были свои непосредственные обязанности, долг, ответственность. У Фаины Прусовой — перед ранеными в госпитале и перед собственными детьми; у Юры рябинкина — перед матерью и сестренкой; у Лидии Георгиевны — перед своими маленькими детьми; у Георгия Алексеевича Князева — перед Ломоносовым, Менделеевым, которые «отдали» ему на сохранение свои рукописи…

Человек, может быть, и отчаялся бы, руки уже опустились бы, когда б забота была лишь о себе. Но есть что-то большее. Вот запись Фаины Прусовой:

«Иду с работы, и сердце замирает, ну, думаю, а вдруг?.. Прихожу, еще тянутся — живы, я скорей погрею водички, подниму их, вымою им лицо. На Неву схожу с бидончиком, попьем тепленькой водички с корочкой хлеба (Фаина Александровна Прусова даже нарисовала в дневнике эту «корочку» — квадратный сантиметр! — А. А., Д. Г.). И вру им без конца, как немца окружили, благо верят. Чего-либо подкину в печурку — книги или тряпки… Наденька говорит: «Мамусенька, я если буду умирать, то тихо-тихо, чтобы тебя не испугать». Ой, я завопила: «Живи, моя снегурочка!» Она холодная вся, как льдинка…

Дома я соблюдаю чистоту. Думаю, что это нас поддержит. Подаю все на тарелочке. Согрею воды.

Да! Люди едят кошек, собак, вернее, съели.

Я только радуюсь, что Боря и Наденька не теряют человеческого образа».

Мы уже приводили в первой части выдержки из дневника Алексея Васильевича Белякова. Казалось бы, человек о том лишь думает, что он съел, сколько чего дали в магазине, что наливают в тарелку в столовой. Цифры, тарелки, «граммики» да еще какие-то рукавицы, которые никак ему не пошьют… Но нет, не одно это его интересует и держит, не хлебом единым спасается и этот человек. По количеству доставшегося ему «хлеба единого» он, может быть, уже умер бы…

«13 января. Купил Тынянова «Сочинения» за 8 руб. и Киселева «Геометрия» за 20 руб.

16 января. Вчера купил Соллогуба за 3 руб. на Мальцевском рынке.

2. II. 42 г. Купил книгу под редакцией проф. Зелинского «Эллинская культура» (40 руб.) и «Хрестоматию по истории западного театра на рубеже XIX–XX ков» (15 руб.)»

А сам он уже дистрофик. Лицо у него опухло, живет без воды, без света. Зачем ему сейчас книги, почему, отрывая от рта хлеб — самое необходимое и такое желанное, — человек ищет, покупает книги? И книги довольно случайные, которые если и понадобятся, то в неблизком будущем.

Но именно теперь, на пороге гибели, человеку видится жизнь более содержательная, чем та, которая (судя по дневнику) была у него прежде.

«Моя библиотека заполняется превосходными книгами. Придется ею пользоваться или нет? Как охота разумно устроить свою жизнь, отдать свои оставшиеся силы (авось можно еще накопить потерянные силы или уже амба?)».

Вот в чем он ищет точку опоры, чтобы удержаться, не соскользнуть в бездну — от физической дистрофии к моральной.

Обращаясь в дневнике к уехавшей дочери, предупреждая ее, что, может, увидеться больше не придется, он — как напутствие — просит выкупить тома «Истории русской литературы». Он сам был бы счастлив ее дочитать, так, видно, не придется, но пусть у дочери она будет…

Ну а у старой женщины, которая умерла в эвакуации в Ярославле, опора в дни блокады была простая, извечная — вера. Имя этой женщины нам неизвестно, нам принесли ее дневник, найденный в Ярославле, — большую конторскую книгу. Женщина была верующая. Кроме бога, она верила в хороших, отзывчивых людей: верила, что помогут, что придут на помощь в самую трудную минуту. И, судя по дневнику, именно так получилось, что у нее, у доброго человека, на пути всегда оказывались тоже добрые люди. В ряду добрых также и бог, которому она время от времени подсказывает, как дальше распорядиться ее судьбой: «Думаю, что если хранил меня среди стольких ужасов, то, очевидно, моя жизнь еще для чего-то и для кого-то нужна».

Помогают ей люди, помогает бог, даже сны у старой доброй женщины полезные, нужные, добрые…

А рядом с ней живет обезумевшая от голода молодая женщина — страшное напоминание о бездне. Человек не выдержал навалившихся на него испытаний, сломился, обрушился. С безумными глазами выхватывает хлеб у собственного ребенка. Но нет, что-то происходит там, во тьме сознания, какими-то внутренними усилиями зажигается свет. И вдруг восстанавливается человек, и старая женщина записывает:

«18. III. Сегодня, о радость! Вдруг ночью Наташа будит меня и радостно говорит: «М. Е., дорогая, ведь я совсем здорова, я все понимаю, какое счастье». Я даже плакала от радости. Слава богу, она пришла в себя. Оказывается, она ничего не помнит из того, что было: ни как она отнимала у ребенка и у меня хлеб и продукты, ни что мы говорили, ни кто ее навещал. «Мне все казалось, что это во сне, а не наяву, и все казалось, что это я сплю». Господи, какие необычайные бывают эти психические расстройства! От радости она не могла спать и все время говорила, вспоминая свою болезнь. Говорила совершенно нормально, как прежняя Наташа…»

Тот, кто видел однажды блокадный этот город, никогда не забудет вида его улиц, его воздуха, полного шелеста снарядов, странного сочетания войны, которая была не то чтобы рядом, на окраинах, а забиралась внутрь города, и быта — городского быта с очередями, «толкучкой», заводской работой…

Все знаменитые петербургские архитектурные ансамбли на месте, так же прекрасны и мосты, и набережные, и дворцы — с той только разницей, что, как точно определил один ленинградец, они теперь не возвышают душу, а отягощают ее своей призрачностью, «обнаружилась в них способность не только принять смертное запустение, но и стать его принадлежностью вместе с знаменитой землей и коробками сгоревших домов».

Блокада не уходит вместе с иными событиями в тихие заводи прошлого, куда заглядывают лишь от случая к случаю. Особенность блокады — она как бы остается поодаль, но рядом, как нечто такое, что следует всегда иметь в виду. Время от времени с ней сопоставляешь и других и самого себя.

Трупы были на улицах, в квартирах, они стали частью блокадного пейзажа. Массовость смерти, обыденность ее рождали чувство бренности, ничтожества человеческой жизни, разрушали смысл любой вещи, любого желания. Человек открывался в своем несовершенстве, он был унижен физически, он нравственно оказывался уязвим. Сколько людей не выдерживали испытаний, теряли себя!

Рослый этот красивый человек, умеющий вдумчиво слушать и так же вдумчиво произносить только собственное, выношенное, просил не называть его имени. Он говорил сильно и убежденно о себе, но и о других, потому что он употреблял местоимение «мы». Он считал, что в первую очередь погибали физически слабые по здоровью, по возрасту, затем погибали честные, великодушные, не способные примениться к обстановке, где ожесточение и окаменелость души были необходимым условием выживания:

«После блокады мир рисовался мне затаившимся зверем. Я ведь встретил блокаду одиннадцатилетним. В таком возрасте трудно противостоять натиску чрезвычайных обстоятельств. Они навязывали свои критерии и ценности как единственно возможные. Я стал подозрителен, ожесточен, несправедлив к людям, как и они ко мне, Глядя на них, я думал: «Да, сейчас вы притворяетесь добрыми, честными, но чуть что, отними от вас хлеб, тепло, свет — в каких двуногих зверей вы все тогда обратитесь». Именно в первые послеблокадные годы я совершил несколько сквернейших поступков, до сих пор отягчающих мою совесть. Мое выздоровление затянулось почти на десятилетие. Лет до двадцати я чувствовал в себе что-то безнадежно старческое, взирал на мир взглядом надломленного и искушенного человека. Лишь в студенческие годы молодость взяла свое и жажда полезной людям деятельности позволила стряхнуть с себя ипохондрию. Однако прежняя детская вера в безусловное всесилие и совершенство человека, раздавленная блокадой, уже никогда не возродилась».

Обстоятельства блокадной жизни этого человека сложились так, что он казался себе брошенным на произвол судьбы, никому не нужным. В таких случаях нравственный смысл испытываемых лишений терялся, от этого иссякал запас духовной прочности, падала сопротивляемость голоду. Его слова, его крайнее мнение представляют ту противоположную точку зрения, которая существует, хотя, может быть, выраженная не в такой острой форме. Истории и Юры Рябинкина, и Князева, и большинства героев нашей книги спорят с ней. Но для того чтобы полемизировать с этим человеком, необходимо изложить и его точку зрения. Ее нельзя опровергнуть, ей можно противостоять. Откровенность этого человека была для нас поэтому ценной.

Блока

убрать рекламу

да была крайностью, утверждал он, она была выходом, вернее, выбросом за границы обычной усредненной житейской сферы, где человек ограничен в своем низком и в своем высоком. Расширилась амплитуда его чувств и поступков, его душевных колебаний между крайностями взлета к подвигу и падения к низости, бесчеловечности.

Но интересно, что и он, автор таких горьких признаний, приходит в конце концов к выводу о приоритете духовного начала. Блокада, которая как бы открыла человека в его самых отталкивающих и самых прекрасных проявлениях, помогла понять решающее значение во всем этом морального, нравственного наполнения человеческой души.

Из всех виденных нами дневников дневник Юры Рябинкина наиболее сильно выразил потребность блокадника не только других, но и себя оценить правдиво, даже жестко. Дневник стал для него опорой, возможностью видеть себя как бы со стороны, самокритично разбирать свои поступки: начиная писать, он как бы исповедовался перед неким слушателем, обращая через дневник к самому себе упреки, осуждение. Дневник становился как бы совестью, которая его словами, но отчужденными, обращалась к нему, Юре. Его честная размышляющая натура тревожно следит за собою.

Вспомним, как метался он, когда выигрывал в карты деньги. Ни во что не ставил свое геройство на крышах и благодарность за то, что ловко тушит зажигалки. Как выстаивает он, больной, слабый, в бесконечных и безнадежных очередях, добывая для всей семьи паек. А потом эти жалкие «печеньица» и «конфеты» из заменителей надо еще донести до дома, донести и не съесть. Как сложно, как невообразимо трудно: держать в руках то, что можно съесть, и не съесть, — это знают лишь по-настоящему голодавшие люди.

Клавдия Петровна Дубровина и сегодня, рассказывая, не перестает сама себе удивляться — тому, что она сделала, когда в руках у нее оказалось сладкое и съедобное лекарство, много лекарства:

«— У нас в ОГБ[36] все пристрастились: покупали пурген и пили с кипятком по таблеточке.

— Сладкий он, что ли?

— Да, сладенький, там сахарин, мы пили. И вот наши меня попросили, помню, как сейчас, купить семьдесят таблеток (потому что нас семь человек, всем по пакетику, а в пакетике десять таблеточек было). И вот семь человек дали мне деньги (копейки они стоили) и говорят: «Купи нам». Купила, значит, иду оттуда и не могу удержаться. Путь далекий: это с Большого проспекта Васильевского острова до площади Льва Толстого — вы знаете! А наша казарма находилась вот здесь, где завод «Электрик»… И вот пока я оттуда шла, я это все — по таблеточке — съела! Еще мне хочется, еще, не удержаться, еще…»

Не могла удержаться, не сумела себя остановить, хотя это не хлеб, не сахар, а просто сладковатые пилюли, иллюзия пищи. Потом врач ее еле выходил, попрекал: культурный человек — и 30 таблеток принять! (Это она преуменьшила, не решилась правды сказать.)

Рассказ К. П. Дубровиной — пример того, что и взрослому сознанию не всегда удается остановить себя. А Юре Рябинкину, мальчику, надо, простояв в очереди много часов, донести «печеньица» домой, донести и не съесть ничего.

Дневник его постепенно становится свидетелем мучительной борьбы — не знаем, чему равной, — с самим собой, со стыдом перед матерью.

Свидетелем и отчетом. Дневник делается союзником Юры в неравной схватке с инстинктом, с пожирающим внутренности голодом.

«9 и 10 ноября… И все же я могу твердо сказать, что не будь рядом со мной сытых, я к этому всему привык бы. Но когда каждый звук, почти (…) задевает чем-то веселым, сытным. Перед собою, сидя в кухне, я вижу на плите кастрюлю с недоеденными обедами, ужинами и завтраками, что оставляет после себя Анфиса Николаевна я не могу больше… Разрываюсь на части, буквально конечно, нет, но кажется… И запах хлеба, блинов, каши щекочет ноздри, как бы говоря: «Вот видишь! Вот видишь! А ты голодай, тебе нельзя…» Я привык к обстрелу; привык к бомбежке, но к этому я не могу привыкнуть — не могу!

На фронтах положение не изменено. Только на калининском направлении наши части выступили на несколько км. Свои позиции под Ленинградом враг упорно не желает сдавать.

И опять сейчас мне в уши бьет веселый смех Анфисы Николаевны… Мама вчера одолжила кусочек сахару у Анфисы Николаевны, сегодня хочет одолжить у Кожинских. Но сегодня — последний день декады. Завтра — будет свой сахар, хлеб… и хлеб!! Через ночь…

У нас не выкуплено на эту декаду 400 граммов крупы, 615 граммов масла, 100 граммов муки… а этих продуктов нигде нет. Где они выдаются, возникают огромные очереди, сотни и сотни людей на улице, на морозе, а привозят (…) чего-нибудь в этом роде человек на 80—100. А люди стоят, мерзнут и ни с чем уходят. Люди встают в 4 часа утра, стоят до 9 вечера по магазинам и ничего не достают. И больно, а ничем не поможешь. Сейчас тревога. Она уже длится часа два. Нужда, голод заставляют идти в магазины, на мороз, в длинную очередь, в людскую давку… Провести так недели, а затем уже никаких желаний не останется у тебя. Останется тупое, холодное безразличие ко всему происходящему. Недоедаешь, недосыпаешь, холодаешь и еще к тому же — учись. Не могу. Пусть мама решает вопрос: «Как быть?» Не в силах решить — сам попробую за нее. И вечер… что он мне готовит? Приходит мама с Ирой, голодные, замерзшие, усталые… Еле волокут ноги. Еды дома нет, дров для плиты нет… И ругань, уговоры, что вот внизу кто живет, достали крупу и мясо, а я не мог. И в магазинах мясо было, а я не достал его. И мама разводит руками, делает наивным лицо и говорит как стонет: «Ну а я тоже занята, работаю. Мне не достать». И опять мне в очередь, и безрезультатно. Я понимаю, что я один могу достать еду, возвратить к жизни всех нас троих. Но у меня не хватает сил, энергии на это. О, если бы у меня были валенки! Но у меня их нет… И каждая очередь приближает меня к плевриту, к болезни… Я решил: лучше водянка. Буду пить сколько могу. Сейчас опухшие щеки. Еще неделя, декада, месяц, если к Новому году не погибну от бомбежки — опухну.

Я сижу и плачу… Мне ведь только шестнадцать лет! Сволочи, кто накликал всю эту войну…

Прощай, детские мечты! Никогда вам ко мне не вернуться. Я буду сторониться вас как бешеных, как язвы. Сгинуло бы все прошлое в тартарары, чтобы я не знал, что такое хлеб, что такое колбаса! Чтобы меня не одурманивали мысли о прошлом счастье! Счастье!! Только таким можно было назвать мою прежнюю жизнь… Спокойствие за свое будущее! Какое чувство! Никогда больше не испытать…

Как я хотел бы, чтобы Тина взяла и прочла дневник у себя в комнате в Шлиссельбурге за чаем с бутербродом! Того, что переживаем мы в Ленинграде, ей еще вовек не приходилось переживать.

Сегодня вечером после тревоги сходил в магазин, что на Сенной. В рукопашной схватке в огромной тесноте, такой тесноте, что кричали, стонали, рыдали взрослюди, удалось ценой невероятных физических усилий, протискаться, пробиться без очереди в магазин и получить 190 г. сливочного масла и 500 г. колбасы из конины с соей. Когда я пришел домой, почувствовал сильные боли в груди, точно такие, какие я испытывал два года тому назад. У меня и так действительно сухой плеврит. Боли сильные, ну точь-в-точь такие, как прежде. Что за мучение! Завтра, непременно пойду в тубдиспансер. В конце концов, я не хочу сейчас помирать от плеврита. Что я могу поделать? Что? Я бессилен… Против плеврита есть только два сильных средства: 1) отличное питание с обилием жиров и 2) воздух сухой, чистый, теплый. И оба средства отсутствуют…

Мама с Ирой «позавтракали» и идут на работу. Я пойду в тубдиспансер. Впрочем, перед этим позавтракаю в «комфорте и уюте». Почитаю.

…Сегодня достал 4 литра пива по карточкам, отдал их Анфисе Николаевне. И из них она мне дала выпить пол-литра. Мне понравилось. Право, будь это в былые времена, я стал бы добросовестным алкоголиком».

Он хозяйственно — в граммах — подсчитывает, сколько осталось неотоваренных талончиков на крупу, картофельную муку, помнит, что дома в запасе 50 граммов шоколада… Если бы где-то можно было отоварить карточки!

«Да, забыл сказать самое главное. У мамы пухли ноги и стали твердыми, как камень. Вот дела-то!

В тубдиспансер мне надо было бы идти завтра, в тот, в который ходит Анфиса Николаевна. Это у Мальцевского рынка, где каждый день идет обстрел.

…Приказ Гитлера, цитированный в «Ленинградской правде»: «Учитывая важность назревающих событий, особенно зиму, плохое материальное обеспечение армии, приказываю в ближайшее время любой ценой разделаться со столицей большевиков Москвой».

…К 5 часам утра надо идти в очередь (…) обязательно. Все мы издерганы. У мамы я давно не вижу спокойных слов. Чего ни коснется в разговоре — ругань, крик или истерика, что-то в этом роде. Причина… Причин много — и голод, и вечный страх перед обстрелом и бомбежкой. В нашей семье — всего-то 3 человека — постоянный раздор, крупные ссоры… Мама что-то делит, Ира и я зорко следим — точно ли… Просто как-то не по себе, когда пишешь такие слова».

Юра, конечно, винит мать, кого ж еще может винить ребенок, но тут же спохватывается, оправдывает ее, заставляет себя понять причины ее раздражения. Великое это дело — заставить себя понять другого человека. Особенно в обстановке, казалось бы, исступленного голодного эгоизма. Терзает его и то, что мать свою он по-другому стал видеть — жесткой, недоброй. И то, что сам он жадно и недоверчиво следит, как она делит хлеб. Моральные требования его не снижаются. Вот он с товарищем поймал и съел одичалого кота и мучается, он уже как бы не прежний, что-то потерял навсегда.

Между тем на Ладоге идет усиленная ледовая разведка. Лед пробуют каждый день. Наконец 17 ноября на лед можно ступить. Озеро не полностью, но затянулось, замерзло. Это счастье, что так рано. Разведчики осторожно идут по первому тонкому льду, он еще гнется под ногами. На плечах у них спасательные круги, в руках жерди. Они благополучно доходят до Кобоны. На следующее утро, 18 ноября, вновь выходят на лед, размечая тр

убрать рекламу

ассу дороги на Большую землю. Навигация прекратилась, и, как назло, и погода нелетная, самолеты не могут доставлять в город ту малую долю продуктов, которые поднимала на себе авиация. Разведчики и дорожники 19-го готовят ледовую трассу, надо расчистить ее от снега, торосов, перекрыть трещины. Здесь рады морозу, который проклинают ленинградцы, ударил бы он еще сильнее, скорее бы вырос лед. К 20-му он достигает местами уже 18 сантиметров, и 300 с лишним саней, запряженных лошадьми, спускаются на озеро и начинают двигаться на Большую землю за мукой.

«24 ноября. Как томительно тянется время! Как оно однообразно. Все мысли заняты едой и желанием вырваться из тисков голода, холода, страха… Все надеждь на эвакуацию отложились в долгий ящик. На фронтах и под Ленинградом инициатива опять у немцев. Они, наверное, продвинулись еще ближе, раз их снаряды разрываются на нашей улице, перед нашим домом.

Сегодня с половины седьмого в очередях. Бесконечные ленты, вереницы голодных людей… навсегда мне врежутся в память! Ничего не достал, ни в одном магазине не было масла, крупы или мяса. Ни в одном. А простоял я в очереди в магазинах целых 4 часа… И надо опять в очередь.

Мама говорит, что, во-первых, железная Северная дорога уже очищена (по словам Тураносовой), а сейчас ведется ее постройка (она была разобрана). Во-вторых, из Ленинграда, по многим признакам, эвакуируются все государственные учреждения и т. д.

Насчет эвакуации мама что-то бормочет невнятное но, по всему видно, дело не пойдет.

25 ноября. Ходил к глазному. Тот прописал мне очки, указывая на то, что у меня один глаз 0, а другой 30 % зрения. Думаю, мне надо будет сходить в частную поликлинику.

Какие-то части на Южном фронте перешли в наступление и погнали немцев на 60 км. назад, разгромили (…) стрелковый корпус…

Под Уфой хлеб стоит 2 р. 50 коп., сколько угодно и без карточек, а там это считается дорого. Ничего себе, а! Ведь это же рай…

26 ноября. Сегодня с утра ожесточенные артобстрелы города, и особенно района Сенной площади и нашего квартала. В дом № 30 еще попало 2 снаряда. Много убитых и раненых.

Меня сегодня мать Штакельберга назвала круглым дураком, что я не ворую у И. «Я бы, — говорит, — и посмотрела».

Вместо растительного масла дают повидло. Очереди. Эх, достать бы где кокосового жиру! Где-нибудь..!

Мама написала заявление на предоставление ей места в самолете для вылета из Ленинграда. Чувствую, что дело провалится, хотя какая-то тайная надежда есть на освобождение, но я все-таки угнетен разными плохие мыслями.

У меня мама потребовала Ирину карточку, хлебную. Хотят лишить меня печенья. Ну что ж… Раз только стоит Ире получить печенье, и она уже за него так уцепится, что не видать мне его больше… Опять пойдут гнусные, грязные сцены с дележкой, ей меньше, ей больше… Ну, положим, завтра я еще печенье получу, а с послезавтра начиная кончайся моя и без того непривлекательная жизнь. Какая же жизнь, когда и печенья меня лишат… Вот теперь иди в магазин, доставай картофельной муки да кокосового масла или повидла, а они каждый день будут жаловаться, что они устали и т. д. Ирка обеими руками уцепится за печенье…

(…) положение ничуть не изменилось. Наступление на Москву продолжается. Пала Тула… В районе Тихвина идут ожесточенные бои. Ходят упорные слухи, что, как только армия прорвет, она сразу же эвакуируется из Ленинграда и будет брошена под Москву, а Ленинград будет сдан, жители смогут отступать с армией пешком. (…) настроение! Какие думы!»

Подобные слухи омрачали и без того мрачную жизнь блокадников.

Тем временем армия и Балтийский флот делали все, чтобы оснастить, обеспечить связью, транспортом, ремонтом ледовую дорогу через Ладогу. К озеру подтянуты были специальные части — зенитная артиллерия, истребительная авиация, дорожные полки, мостовые батальоны, санитарные службы. 22 ноября 1941 года ледовая трасса была опробована. Впоследствии ее назовут «Дорогой жизни». Первые недели жизнь ее еле разгоралась. По слабому льду осторожно тянулись лишь санные обозы. Позже двинулись первые машины, но они быстро выходили из строя… Да и подвозить грузы было трудно к озеру: 8 ноября немцы заняли Тихвин — и последняя железная дорога через Вологду, Череповец, Тихвин и Волхов была отрезана. Только в декабре, когда войска Волховского фронта освободили Тихвин, можно было восстановить железную дорогу и подвести ее непосредственно к восточному берегу Ладожского озера. Теперь можно было везти грузы прямо к ледовой дороге. До этого, сентябрь и октябрь 1941 года, крохотный ладожский флот (несколько буксиров, катеров и баржи) решал непосильную задачу — доставлять в Ленинград продовольствие, снаряды, боеприпасы, горючее, смазочные масла, эвакуировать людей. Осень выдалась штормовая, перевозки часто приостанавливались, а в двадцатых числах октября поднялась такая волна, что навигация полностью прекратилась. До 20 ноября 1941 года только отдельные суда прорывались в Ленинград. Доставка продовольствия самолетами также была прервана: все самолеты по указанию Председателя Государственного Комитета Обороны использовались для боевых заданий — шло сражение за Москву. Об этом пишет в своих воспоминаниях А. И. Микоян. Воспоминания его, опубликованные в «Военно-историческом журнале», рассказывают, как организовывалось снабжение Ленинграда продуктами из глубины страны, как доставляли продукты к «Дороге жизни». А. И. Микоян приводит одну из причин тяжелого продовольственного положения Ленинграда:

«В самом начале войны, когда немецко-фашистские войска развертывали наступление, многие эшелоны с продовольствием, направляемые по утвержденному еще до войны мобилизационному плану на запад, не могли прибыть к месту назначения, одни адресаты оказались на захваченной врагом территории, а другие находились под угрозой оккупации. Я дал указание переправлять эти составы в Ленинград, учитывая, что там имелись большие складские емкости.

Полагая, что ленинградцы будут только рады такому решению, я вопрос этот с ними предварительно не согласовывал. Не знал об этом и И. В. Сталин до тех пор, пока ему из Ленинграда не позвонил А. А. Жданов. Он заявил, что все ленинградские склады забиты, и просил не направлять к ним сверх плана продовольствие. Рассказав мне об этом телефонном разговоре, Сталин сказал, зачем я адресую так много продовольствия в Ленинград.

Я объяснил, чем это вызвано, что в условиях военного времени запасы продовольствия, и прежде всего муки, в Ленинграде никогда не будут лишними, тем более что город всегда снабжался привозным хлебом (в основном из районов Поволжья), а транспортные возможности его доставки могли быть и затруднены. Что же касается складов, то в таком большом городе, как Ленинград, выход можно было найти. Тогда никто из нас не предполагал, что Ленинград окажется в блокаде. Поэтому Сталин дал мне указание не засылать ленинградцам продовольствие сверх положенного без их согласия».[37]

Дневник Юры Рябинкина:

«28 ноября. Был в тубдиспансере. Меня отправили на рентген и на анализы. Что будет дальше — не знаю.

Сегодня буду на коленях умолять маму отдать мне Ирину карточку на хлеб. Буду валяться на полу, а если она и тут откажет… Тогда мне уж не будет с чего волочить ноги. Сегодня дневная тревога опять продолжается что-то около трех часов. Магазины закрыты, а где мне достать картофельной муки и повидла? Пойду по окончании тревоги порыскаю. Насчет эвакуации я потерял надежду. Все это одни лишь разговоры… В школе учиться брошу — не идет учеба в голову. Да и как ей пойти? Дома голод, холод, ругань, плач, рядом сытые И. Каждый день так удивительно похож на предыдущий однообразностью, мыслями, голодом, бомбежкой, артобстрелами. Сейчас выключилось электричество, где-то, я слышу, жужжит самолет, бьют зенитки, а вот дом содрогнулся от взрывной волны разорвавшейся неподалеку бомбы… Тусклая, серая погода, белые, мутные, низкие облака, снег на дворе, а на душе такие же невзрачные серые мысли. Мысли о еде, о тепле, об уюте… Дома не только ни куска хлеба (хлеба дают теперь на человека 125 г. в день), но ни одной хлебной крошки, ничего, что можно съесть. И холод, стынут руки, замерзают ноги…

Сегодня придет мама, отнимет у меня хлебную Ирину карточку — ну ладно, пожертвую ею для Иры, пусть хоть она останется жива из всей этой адской (…), а я уж как-нибудь… Лишь бы вырваться отсюда… Лишь бы вырваться… Какой я эгоист! Я очерствел, я… Кем я стал! Разве я похож на того, каким был 3 месяца назад?.. Позавчера лазал ложкой в кастрюлю Анфисы Николаевны, я украдкой таскал из спрятанных запасов на декаду масло и капусту, с жадностью смотрел, как мама делит кусочек конфетки (…) и Ирой, поднимаю ругань из-за каждого кусочка, крошки съестного… Кем я стал? Я чувствую, чтобы стать таким, как прежде, требуется надежда, уверенность, что я с семьей завтра или послезавтра эвакуируюсь, хватило бы для меня, но этого не будет. Не будет эвакуации, и все же какая-то тайная надежда в глубине моей души. Если бы не она, я бы воровал, грабил, я не знаю, до чего дошел бы. Только до одного я бы не дошел — не изменил бы. Это я знаю твердо. А до всего остального… Больше не могу писать — застыла рука».

ИРИНА КАРТОЧКА

Читать подряд дневник Юры Рябинкина тяжело. Не хватает воздуха. Пространство слишком замкнуто, он и сам это чувствует. Блокада отрезала не только город от страны, она блокировала многие семьи, прервались обычные связи — с работой, с друзьями, с миром. По Юре видно, как он переставал ощущать общий ход войны, ярость борьбы, которая нарастала, помогала забывать о лишениях.

Один из нас воевал в эти зимние месяцы 1941/42 года на Ленинградском фронте и помнит огромное моральное впечатление от той первой нашей

убрать рекламу

большой победы — разгрома немцев под Москвой.

Мы сидели под Пушкином. Отдельный наш артиллерийско-пулеметный батальон занимал участок за железной дорогой, на голой заснеженной низине. Участок был слишком велик для батальона. Пополнение почти не поступало. Порой во взводах оставалось пять — семь человек. Не хватало людей стоять на постах, боевое охранение не удавалось подменять. А надо было каждый день чистить от снега ходы сообщения. И окопы. И расчищать сектор обстрела. Надо было где-то добывать дровишки, таскать их в землянки, топить печи, чистить оружие, поскольку мы еще к тому же стреляли, стояли на постах, волочили раненых за насыпь железной дороги… Кроме всего этого, мы ползали на рассвете на нейтралку добывать из-под снега капусту, потому что были голодны. Каждый день кого-нибудь отправляли в госпиталь — или обморожение, или отечность.

Теперь уже не понять, как мы могли держать оборону, и ходить в разведку, и даже пытаться отвоевать высоту. В сущности, мы тоже жили в очень ограниченном пространстве — взводная землянка, боевое охранение, слева подбитая, горелая, занесенная снегом полуторка, невесть как оказавшаяся посреди поля, справа вдали Пулковская гора, а ближе — кусты. Впереди же, прямо перед нами, — Пушкинский вокзал, а в бинокль виден дворец. Вот и весь наш пейзаж, наш фронт, наше поле боя. Мы мало знали о том, что происходит на соседних участках. Но зато совсем рядом сидели немцы, уж их-то мы изучали, их знали и видели, местами окопы наши так сближались, что слышно было, как они разговаривают, как звякают термосы. Когда нашим снайперам удавалось подстрелить какого-нибудь фрица, мы слышали их крик и ругательства.

Впереди были немцы, а позади был виден Ленинград. В чистом воздухе силуэт города проступал четко, со всеми шпилями, куполами, трубами, словно вырезанный старым мастером по краю земли между белыми ее полями и синим небом. Ночами багровые отсветы пожаров выедали город. Днем над нами с мягким шелестом пролетали снаряды. Небо было чисто, но мы слышали их невидимый ход, и затем с запозданием до нас долетали глухие ахи разрывов. Немцы обстреливали город по расписанию, и по расписанию на город летели бомбардировщики. Они возвращались над нами. Когда-то мы от бессильной ярости палили в них из винтовок, стреляли бронебойными, били из противотанковых ружей в надежде попасть в какую-нибудь незащищенную, уязвимую точку. Это было давно. Теперь мы поумнели, да и берегли патроны для дела. Мы просто следили, как над городом начинали хлопать зенитки и как шла бомбежка. Черные столбы дыма медленно поднимались, искажая чистый профиль. Мы пытались угадать, какой район города бомбили.

Мы ничего не могли поделать, единственное, что мы могли, это не смотреть назад, на Ленинград. И в город мы не стремились. Хотя нас и не очень пускали. Я, например, был там в ту зиму один раз, и мне этого хватило. Но все равно мы постоянно ощущали за нашими спинами присутствие, неровное, еле слышное дыхание этого города. Ни на каком другом фронте такого не было. С того дня как мы узнали про разгром немцев под Москвой, у нас все переменилось. Воевали мы еще плохо, здесь, на Ленинградском фронте, в декабре — январе наступление срывалось, из всех попыток мало что выходило, мы еще не могли вести наступательные бои. Но зато мы почему-то точно уверились в том, что Ленинград немцам не взять. Не потому, что у них не хватит сил, а потому, что мы им не дадим. Странная эта, казалось, ни на чем не основанная уверенность охватила нас в декабрьские дни, дни нашей слабости, голода и малолюдья. Может, это как-то было связано и с тем, что в двадцатых числах декабря к нам в части, на передний край, приехала делегация ленинградских работниц вручить подарки. Может быть, начальство решило, что наш боевой дух поможет ленинградцам, а может, командование хотело воодушевить нас — не знаю. Делегация дошла до нашей роты в виде трех женщин. Все три были замотаны платками, шарфами, подпоясаны ремнями, шнурками. Когда в землянке они наконец освободились от своих одежек, то стали тоненькими девицами, можно сказать даже — костлявыми, судя по торчавшим ключицам и скулам. Землянка была жарко натоплена, мы входили и получали из их рук носки, кисеты, рукавицы. Платьица на их иссохших плечиках свободно болтались, были слишком просторны, но каждая казалась нам милой. Они появились у нас вечером, когда стемнело. Через час старшина принес нашу кашу. Котелок каши с солониной и кусок сахара — это был наш обед, он же и ужин, из него кто мог оставлял себе завтрак, был еще хлеб и сухарь. В тот вечер кашу мы разделили с гостьями, то есть фактически скормили им, так что каждой досталось почти по две порции. Потом Володя сыграл им на гитаре, они рассказали нам про то, как шьют на фабрике белье, и потом они улеглись спать. На самом деле они стали клевать носом сразу, как поели. Они устали от дороги, а главное, их сморило от еды и тепла. Спали они на наших нарах. Приходили из соседних взводов, заглядывали в нашу землянку — удостовериться. Казалось, годы миновали с тех пор, как мы видели женщин в платьицах. Но какие это были женщины — худые, изможденные, подурневшие! Теснясь в дверях землянки, солдаты смотрели на спящих с чувством, в котором не было ничего мужского, а была лишь жалость. Но, может, в этом и было мужское чувство. Эти три женщины были для нас как Ленинград…

Их разбудили под утро, чтобы затемно они могли выбраться. Они еще хотели спать, уверяли, что никогда еще за эти месяцы не спали так спокойно, как у нас передовой.

Вместе с лейтенантом я провожал их до КП. Мы шли, ориентируясь на багрово-золотые пятна пожаров. Одинокий прожектор шарил по низкому небу. Лейтенант приглашал их следующей зимой в ЦПКиО на каток. «Узнаете меня по вашим рукавичкам», — шутил он. Я смеялся вместе с ними и вдруг понял: у немцев не получилось, в город им не войти, теперь все дело в том, когда мы сможем их отбросить.

Юре Рябинкину неоткуда было почерпнуть это ощущение. В том-то и заключалась мука, постигшая многих ленинградцев в эту зиму среди их разрушенного существования.

Он умоляет, чтобы ему отдали Ирину карточку. Всего лишь поменяли бы на его карточку, чтобы вместо липких 150 граммов хлеба получать 100 граммов сухого, называвшегося печеньем (его иногда выдавали детям). Юре кажется, что это «печенье» его спасет.

Но при всем при том ясно высвечивается кардиограмма его терзаний: страшно лишиться карточки, понимает, что не имеет права на карточку, но отдать не хочет, будет на коленях просить, — это при его-то самолюбии! — умолять отдать карточку, через несколько строк опомнился, усовестил себя (отдам, пусть хоть Ира останется жива) и, опомнясь, вдруг увидел себя, и ужаснулся (кем я стал!), и кается, кается: оказывается, все же не удержался, потихоньку тащит чужое — лазал ложкой в кастрюлю, таскал масло, капусту, — он признается, называет все свои проступки, малые, но ужасающие его, он грызет себя, боится потерять все моральные преграды — стать вором, грабителем, — воспаленная совесть предчувствует бездну, мечется в тоске и страхе оттого, что не хватает сил удержаться, остановиться…

А назавтра все же просит Ирину карточку. (Дети до двенадцати лет получали чуть больше, чем иждивенцы и служащие.) И может быть, умоляет, требует, может быть, в стыде унижений, потому что сцена была бурная: непросто матери выбрать между двумя своими детьми. Карточку ему дали, а в карточке-то на два дня хлеба, потому что конец месяца, а через два дня новая карточка, декабрьская, и снова мучение, дадут ему или нет.

Все это прочитывается в дневнике, может, и нет нужды комментировать, вмешиваться, подсказывать читателю, но это одно из тех мест, где у нас не хватает сил промолчать.

Да и не привыкли мы к такой открытости. Она пугает. В ней беспощадность к себе, на которую, наверное, уже не способен взрослый человек. Если бы Князев мог заполнять свой дневник с такой же силой исповедальности, что и Юра. С годами эта возможность самораскрытия утрачивается. А может, Князеву мешает чувство историка, условие, что дневник предназначен «Далекому другу»?

Откровенность — талант Юры, самое сильное проявление его личности. Возможность самоубийства, как это было у Князева, для него не существует. Из века в век человека уговаривали, раз он не верит в бога, в бессмертие души, какой же ему прок быть хорошим, мучиться совестью? Все дозволено. Жизнь опровергала логику, что-то удерживало Юру Рябинкина от эгоистической вседозволенности. И от самоубийства. Совесть хозяйничала над ним, а не он над ней. Откуда ж она бралась, только ли из любви?

«29 ноября. Две вчерашних новости. Первая — письмо от Тины, написанное ею по дороге в Сибирь из г. Буя, где в гражданскую войну умер от тифа мой дед. Пишет, что состояние удовлетворительное (значит, хорошее), едет далеко, далеко. Письмо было написано в конце октября. Вторая новость — это то, что мама решила во что бы то ни стало эвакуироваться из Ленинграда. Хоть пешком. Но это только еще словесное решение. Мне надо опять ходить в школу, т. к. из Ленинграда разрешается эвакуироваться только учащимся. Заодно мне придется заплатить за учебу 100 рублей.

Положение в Ленинграде я лично считаю крайне тяжелым. Отсутствие продуктов, беспрестанная орудийная стрельба по всем районам города, да мало ли чего еще… Но, в общем, я считаю, что положение с эвакуацией начинает более-менее проясняться, хотя на это прояснение понадобится еще месяц-полтора.

Подбираю, подбираю, что взять с собой. Я твердо решил захватить с собой, поскольку это будет возможно, портфель со всяким моим «хламом» — 2 книги по шахматам, английской немного литературы, «Историю дипломатии», несколько исторических карт, лучшие открытки из коллекции, два-три учебника 9-го класса (например, «Основы дарвинизма», «Литература», «История», «География» или даже без последней).

Как хорошо забыться в таких сладостных мечтах, как эвакуация, но холод вернет к действительности.

Меня поражает перемена в поведении Анфисы Николаевны. Так, например, вч

убрать рекламу

ера она дала нам тарелку пшеничной каши и блюдце сухарей, не взяв за это ничего. Часто приносила из столовой треста какао, теперь оно исчезло. Сегодня я ей достал повидла, она дала мне за это грамм 50 его. В общем, я сейчас серьезно чувствуй ее помощь. Если бы мы прожили еще полгода вместе, быть может, мы бы совсем подружились с нею. Впрочем, кто ее знает?.. Ведь факт остается фактом, что на днях ее в Ленинграде уже не будет. Время позднее. Вечер. Покушали киселя из картофельной муки с повидлом, что я сегодня достал, и сухарей, что дала Анфиса Николаевна, тоже с повидлом.

Завтра Ира получает по карточке 250 г. печенья. Сколько, а! Ну что ж, пусть поест их. Пусть…

Сегодня мама сказала, что подано заявление ею на разрешение о вылете. Что выйдет — неизвестно. Надеюсь на лучшее…

В комнате Анфисы Николаевны разыгралась бурная сцена. И. ругался со своей женой о том, что она хлеб меняет для себя на водку и т. д.

Итак, сегодня 29 ноября. Вечером написал мало, хочется спать и не хочется идти в холодный коридор. И так хочется есть… Еще неделька — и я не потяну ног.

30 ноября. У мамы настроение явно эвакуационное. Вчера она много толковала об эвакуации с Анфисой Николаевной. Та ей дала, вернее, пообещала дать адрес своих родителей, живущих у Златоуста. Хоть это и не хлебный район, но голод там, вероятно, все же не такой, как здесь. Но все зависит от резолюции, которую поставят на мамино заявление. Это ясно. Ответ должен быть самое позднее через неделю.

Анфиса Николаевна дает нам каждый день штук восемь сухарей, сегодня дала кусок конины и бутылку растительного масла. Спасибо ей за это все.

Аккуратно в 12 дня и в 00 минут немцы начали опять налет. Опять и бомбят с воздуха, и одновременно обстреливают с батарей город.

Я начинаю припасать деньги. Сейчас у меня 30 рублей, из которых легально я имею 10.

Итак, до решения нашей судьбы остаются считанные дни. В случае невылета пойдем пешком. Идти километров сто, но как-нибудь пройдем.

Мечта мамина сейчас — это порвать с шумной городской жизнью, поселиться в каком-нибудь районном селе, где была бы десятилетка для меня, обзавестись хозяйством, избой, дать мне сельскохозяйственный уклон и дожить свою жизнь в тишине и уюте, как Тина. Мама устала от жизни. Ее тянет к себе такая, например, жизнь, какую вела Тина в Шлиссельбурге, мирная, спокойная жизнь без всяких передряг и бурных переживаний… Но, быть может, я ошибаюсь и это лишь временный порыв у моей матери. Впрочем, такие же мечты, я помню, она имела в Сестрорецке, имела на Всеволожской. Жизнь среди природы, но эта жизнь требует… Но ладно, сейчас не до того. За окном бьют зенитки, взрываются бомбы, не до таких мыслей мне теперь.

Сегодня, между прочим, мама мне говорила, что голод, который мы переживаем, хуже того голода, какой был в 1918 году… В 1918 году — по словам мамы — было в высшей степени развито так называемое «мешочничество». Люди ездили в дальние деревни, там доставали хлеб, муку, масло, возвращались в Петроград и продавали из мешков все эти продукты, разумеется — за баснословные деньги. Но имевший тогда деньги был сыт, а сейчас может человек обладать миллионами, но, потеряв продовольственные и хлебные карточки на месяц, он неминуемо умрет с голоду, если только он уж не какой-нибудь феноменально предприимчивый человек.

На фронтах лучше… Немецкие войска в беспорядке отступают к Таганрогу. Мы преследуем их.

Итак, начинается разгром Германии. И под Москвой, и под Ростовом, и под Ленинградом. Чтобы поскорее лопнула бы эта фашистская свинья, черт бы ее побрал! Но когда она лопнет, то от нее повеет такой смрадный дым, что никого в живых не останется.

Завтра надо идти в школу. Обязательно. Если дело коснется эвакуации, то меня выпустят из города лишь в случае, если я буду учащимся. Поэтому необходимо посещать школу.

Как бы я сейчас поел хлеба… Хлеба… Хлеба…

1 декабря. Наступил новый месяц. Настала новая декада. Пишу утром. Сегодня был в школе в 8 ч. утра. Мне сказали, что с сегодняшнего дня занятия в школах начинаются с 10 часов, а пуск в школу без двадцати 10. Я пошел домой. Зашел в столовку треста. Там горячий чай с шоколадной конфеткой. На конфетку отрезают 10 г. кондитерских изделий. Пошел домой. В половине десятого хотел идти в школу, но дали тревогу. Сейчас, когда я это пишу, тревога продолжается, 10 часов уже, наверное, было.

Я сейчас так дорожу своей энергией, что для меня представляется важным даже решение сходить по коридору в столовую. Во всем теле чувствуется слабость. Ноги тяжелые, коленки слабые, тяжело подняться со стула, во всем теле слабость. И часов до 6–7 вечера, вероятно, не придется ничего есть. Дома масло мама запрятала, я его поискал и не нашел, а сырую конину есть не могу. Если тревога продолжится еще часа 2, в школу не пойду. Какой смысл? А впрочем, следовало бы. Захвачу с собой лишь часть учебников.

Значит, немцы теперь будут начинать налеты с 10 часов утра, вернее, с половины десятого. А в школу мне надо выходить точно в такое же время. Как быть?

Хочу все же подытожить, чему научил меня ноябрь месяц и чем отличается 30 ноября от 30 октября. Прежде всего в ноябре началась учеба в школе, которая разбила все мои стремления к знаниям из-за той обстановки, в которой велась. И вот я покончил, казалось, со школой. Перешел в каждодневные мытарства стоянки по очередям. Сразу все мои идеалистические воззрения заменились материалистическими. Основное требование жизни за месяц осталось то же — еда.

Надо сказать, что продовольственное положение в день 30 октября у нас было хуже, чем 30 ноября. Но вместе с тем безусловно требования к еде остались прежними. «Что только есть съедобного — все в рот». Вот лозунг, к которому скоро можно будет прибавить частичку «не» к слову «съедобного». Надежды остались прежними, подкрепилось, правда, несколько теперь их материальное обоснование. Если эвакуация 30 октября казалась чем-то отвлеченным мне, то сейчас это вопрос недели…

Итак, за истекший месяц можно сказать, что этот месяц, месяц страданий и слез, семейных ссор и голода, вымотал из меня половину тех сил, которые были у меня перед ним. Я ни разу не наелся досыта за весь этот месяц. Не прошло ни одного дня без того, чтобы не было бомбежки и артиллерийских обстрелов, не было ни одного дня, не омраченного, кроме голода, страхом за свою и мамину с Ириной жизнь.

Произошло 2 положительных явления за ноябрь. Переменились отношения с Анфисой Николаевной, которая, думая эвакуироваться на днях, дает нам немало по нынешнему положению продуктов бесплатно и не в обмен. Другое положительное явление, эта эвакуация Тины в Сибирь с ее эвакопунктом из Бокситогорска. Последнее письмо ее, полученное нами на днях, говорило, что она едет в поезде через г. Буй, который находится в Ярославской области.

Все мои надежды поставлены как будто бы на кончик ножа и держатся в некотором колебании. Какой-то будет ответ на заявление мамы о вылете? На всякий Случай следует приготовиться к эвакуации пешком. Хотя и ходят слухи о подобной эвакуации, она сейчас идет стихийно и неорганизованно. Толков об этой эвакуации много. Говорят о каких-то питательных пунктах в дороге, о подвозе детей на грузовиках и т. п. Но чего не выдумают люди!

Интересный факт. Позавчера в очередях появились толки, что на 11-й разовый детский талон дадут 250 грамм печенья. Вчера, покуда я стоял в булочной, десятки людей засыпали продавцов вопросами: «Дают ли на 11-й талон печенье?» — и, разумеется, получали отрицательный ответ».

Начиная с сентября, когда доставка продовольствия в город сократилась, пришлось выпекать хлеб с примесями. Добавляли овсяную муку, ячменную, отруби, жмыхи. Но и эти продукты кончались. Ученые искали заменители, которые можно было примешивать в муку и увеличить припек хлеба. Припек, то есть та прибавка в весе хлеба, какая происходит после выпечки. Под руководством В. И. Шаркова, профессора Лесотехнической академии, ученые предложили использовать целлюлозу, ту самую, что шла как сырье для изготовления бумаги. Они создали установку для переработки этой целлюлозы в пищевую. С конца ноября ее стали прибавлять в хлеб как наполнитель. «Мы получали массу немного серого цвета. После того как отпрессуешь ее на фильтрах, получится пласт такого вещества с влажностью сорок процентов. Хлебозаводы брали этот материал, разбавляли муку, делали хлеб, — рассказывает Дмитрий Иванови Сорокин, завпроизводством завода. — Мы, командный состав предприятия, тогда в снабжении ничем не отличались от рабочих. Я получал только одну рабочую хлебную карточку, ничего больше. Единственный был случай, когда у подшефных минометчиков убило лошадь, они прислали нам кусок, и наша завхоз, полторы недели экономя, давала нам вечером тарелку супа. Нам четверым — директору завода, профессору Шаркову Василию Ивановичу, главному инженеру Мельникову и мне. А других добавок не было».

Хлеб получался сырой, глинистый, с горьким травяным вкусом, но как радовались ему хлебопеки, тот же Василий Иванович Шарков, его сотрудники — они-то знали, каких мук, усилий ума стоило создать этот хлеб. Все же это был хлеб! Декабрьский, январский хлеб — горе и счастье Ленинграда…

СПАСТИ ДЕТЕЙ

Тяжелее, чем Г. А. Князеву, тяжелее даже, чем Юре Рябинкину, приходилось в эти дни Лидии Охапкиной. Она боролась не за себя. Сына и дочь, двоих маленьких беспомощных детей, надо было отстоять от голода и мороза. Чем? Как? Что она могла в декабре, в январе, когда ничего уже не оставалось, ни крошки, все, все было подобрано, по всем углам высмотрено, по всем щелям исползано, выскоблено, изглодано, изгрызено. Но то, на что способна мать, нев

убрать рекламу

озможно предугадать, невозможно предвидеть. Материнская любовь, самопожертвование — эти чувства, казалось бы, хорошо известны еще по библейским притчам, сказкам, легендам разных народов. Трудно тут чем-либо поразить воображение. Тем более что героиня нашего повествования Лидия Охапкина ничем специально не отмечена и выбрана была нами прежде всего потому, что все записала добросовестно, правдиво, только в этом ее отличие от других женщин, которые с не меньшим чувством и силой сражались за жизнь своих детей. Записки Лидии Охапкиной — та щель, через которую мы можем заглянуть в сокровенный мир материнской любви и самоотдачи. Эта любовь побуждала на отчаянные поиски спасительного выхода.

«По квартире бегали и пищали голодные крысы. Они грызли обои, которые раньше ведь клеились клеем, сделанным из муки, т. е. жидким тестом. В комнате У меня никакой обстановки не было. Стояли только две узкие железные кровати, на одной спал Толик, на другой я с дочкой. Да еще кухонный стол, который мне разрешила взять с кухни хозяйка. Ведь вся наша обстановка осталась там, в Волковой деревне. В квартире жила девушка Роза 17-ти лет и ее тетя. Муж этой старой женщины был профессор, и он эвакуировался с институтом, где работал, а она не поехала, боялась бросить свое добро. В комнате у них было богато. Ковры, пианино и хорошая мебель. Потом, в январе месяце 1942 года, умерла от голода. Сколько раз она приходила ко мне и жаловалась на Розу, что та ей почти не давала хлеба. За хлебом ходила Роза, а она боялась выходить на улицу. Мне ее было жалко, но что я могла сделать? Мне своих забот хватало. От мужа я давно не получала никаких писем и не знала, где он, что с ним. Да и он не знал нашего адреса на Васильевском острове. Мне думалось, что мы уже никогда не увидимся. Но думала я как-то об этом без особой щемящей боли, так как думала — все равно уже скоро умрем от голода.

…Я мысленно хотела, чтобы смерть пришла вместе с детьми, так как боялась, если, например, меня убьют на улице, дети будут дико плакать, звать: «Мама, мама», а потом умрут от голода в холодной комнате. Ниночка моя все время плакала, долго, протяжно и никак не могла уснуть. Этот плач, как стон, сводил меня с ума. Я тогда, чтобы она могла уснуть, давала сосать ей свою кровь. В грудях молока давно не было, да и грудей совсем уже не было, все куда-то делось. Поэтому я прокалывала иглой руку повыше локтя и прикладывала дочку к этому месту. Она потихоньку сосала и засыпала. А я долго не могла заснуть, начинала считать цифры, сбивалась. Вспоминала, когда читала Л. Толстого «Война и мир», там Пьер Безухое тоже считал до тысячи, чтобы уснуть. А я сбивалась, все думала, где бы достать еды, хоть что-нибудь. Мне все мерещились то буханки хлеба, то я собираю в поле картошку. Наберу целый мешок, а унести не могу. Один раз на рынке-толкучке мне удалось с рук купить столярного клея. Из него тогда варили студень. Вот я тоже варила и ела. Давала Толику. Ниночке боялась. Но от клея у нас стали запоры, и я перестала его варить. Другой раз мне удалось купить кожу свиную. Она была повкусней, но ее надо было варить долго, чтобы она размякла, а я жалела керосин, его у меня оставалось немного.

…В квартире был страшный холод, на стенах иней, как бывает в сараях зимой. Когда мне нужно было перевернуть Ниночку, чтобы ее не простудить, я подлезала под одеяло и подсовывала сухую пеленку, а ту бросала на пол, и она вскоре замерзала, как замерзает белье мокрое на улице. У меня не было градусника, но температура воздуха была определенно минусовая. Я уже настолько похудела, что на ногах совершенно не было тела. Груди — как у мужчины, одни соски. Скулы на лице обтянулись, глаза ввалились. Дети тоже были очень худые, и у меня замирало сердце, когда я видела их худенькие ножки и ручки и маленькие прозрачные лица с большими глазами. Не было совершенно дров. Не на чем было разогреть воду или что-нибудь сварить. Роза мне сказала, что у них в подвале имеется немного угля, но ходить туда страшно, так как туда сваливают покойников. Я сказала — ничего, надо все равно, сходить. Мы взяли ведра и пошли. Там действительно лежало несколько трупов. Мы старались на них не смотреть. Скорей накладывали, прямо руками, и, торопясь, вышли. Света электрического тоже не было, и мы зажигали коптилки. У меня был сделан в пузырьке фитилек из ваты на машинном масле, которое я выменяла на что-то. Он плохо освещал, в комнате было темно. На стенах образовывались большие тени, а копоть тянулась тонкой нитью кверху. Воды в водопроводе тоже не было, и надо было ходить за ней на Неву. Я ездила туда с детскими санками, с ведром и кастрюлей. Воды было нужно много, так как помимо для еды нужно было еще стирать пеленки…

Я стала совершенно безразлична к воздушным тревогам, они были редкими, а обстрелы улиц производились чаше. Один раз во время такого обстрела я вышла за хлебом, потому что в это время меньше были очереди, и попала под сильный обстрел. Я хотела добежать до ворот одного дома, но как раз шла около длинного забора. Снаряды летели и разрывались совсем близко. Мне кто-то крикнул с другой стороны: «Дура! Ложись скорей, ложись!» Я упала и прижалась к стене. Потом оглянулась, встала и опять упала прямо в снег лицом. Полежала несколько секунд, сердце стучало. Я стала ползти. В общем, передвигалась, как солдаты на передовой.

…Зима 41/42 года была очень холодной. Мороз доходили до 30–40 °. Я все время думала, где бы достать дров. Когда я уезжала из Волковой деревни, то шкаф для одежды я набила колотыми дровами, а под дровами спрятала патефон. Мне хотелось туда сходить, но ведь транспорт, т. е. трамвай, тогда не ходил и надо идти пешком туда и обратно, очень далеко. Я все откладывала, но как-то собралась. Покормила детей, заперла их и с утра пошла. Представляете мой путь с Васильевского острова до Волковой деревни? Неву перешла по протоптанной тропинке, вышла на Литейный и все смотрела на дома, которые стояли хмурые. Многие с разбитыми окнами, темными, как глазницы. У других снарядом отбит или угол, или часть дома. А в другой жили люди. Мне попадались пешеходы. Шли все тихо, еле передвигали ноги. Все укутанные, с серыми худыми лицами, некоторые мужчины поверх шапок тоже повязывали платки.

…Да, город был ранен, как человек, побывавший в бою. Но был жив, и жил трудной жизнью, и не умирал, У людей была какая-то надежда, и упорство не покидало их. Ведь должен же кончиться когда-нибудь этот кошмар, этот ужас. Когда я дошла до Невского, у меня от волнения стеснило сердце, он был почти пустынным, весь завален снегом. Дома многие были полуразрушены. Окна заколочены фанерой. Стояли трамваи и троллейбусы, покрытые тоже снегом. Гостиный двор был обгорелый. На Аничковом мосту коней не было.

…На углу Лиговки и Разъезжей стоял раньше пятиэтажный дом. Он горел, но странным огнем. Горели на каждом этаже рамы и полы, огонь потихоньку вылезал из окон, как бы лизал рамы, подоконники, двигаясь так неторопливо. Ветра не было, и он синеньким огоньком не спеша ползал по дому. Люди говорили, что этот дом загорелся от буржуек и горит уже третий день. У дома было набросано много разной мебели, кровати, сломанные шкафы, сундуки и т. п. Никто этот хлам уже не брал и никто его не охранял.

…Когда я наконец пришла к себе домой, увидела, что верхний этаж дома почти был сломан. Крыша его сгорела, когда я еще там жила. На первом этаже жили еще семьи, я тоже жила раньше на первом. Рядом со мной жила Мария Николаевна со своей взрослой дочерью. Они обе были очень худые, но все же выглядели лучше тех, что жили в центре. Я спросила: «Как вы живете? Значит, не уехали отсюда?» А она говорит: «Куда же? Здесь теперь лучше. Я вот накопала немного картошки за железной дорогой. Да дров здесь полно. От деревянных домов, наполовину сгоревших, можно ломать доски, бревна и топить печку и готовить. А бомбежки ведь почти прекратились». Я говорю: «Вот у меня совсем нет дров». — «Так приезжайте сюда», — говорит она. А я: «На чем приезжать? Ведь нет никакого транспорта, я пришла пешком». И, вспомнив это, с ней попрощалась и вошла в свою комнату. Окна — два окна — были кем-то забиты досками. Сквозь их щели пробивался снег. Снег лежал повсюду — на столе, на кровати, Диване и на полу. Сердце сжалось при виде своих вещей, и воспоминание о мирной жизни с болью нахлынуло на меня. Но некогда было вздыхать, и я стала торопитья. Взяла патефон, я хотела его потом обменять на хлеб, подобрала с пола несколько игрушек для Толика. Помню — заводного слоника и мишку, для дочки целлулоидного попугая, все связала, положила на санки, а в них немного дров. Да сняла застывший жир со стенки кухонного стола, куда мы вешали сковородку и он тогда стекал, и сразу его съела. Об этом маленьком кусочке жира я вспоминала не раз по ночам, когда очень хотелось есть и немного уснуть. Как я доехала обратно, не помню. Выбивалась из последних сил, по пути выкупила хлеб и почти весь его съела. По сторонам уже не смотрела, а тащила санки, как измученная лошадь, думая только, что меня ждут дети. Приехала, когда было совсем темно.

…Я все время ходила в валенках мужа и надевала два пальто: свое и на него еще пальто мужа. Да и все так кутались. Некоторые люди поверх пальто набрасывали на плечи какие-то стариковские шали и даже ватные одеяла.

Когда я уходила, моя дочка всегда плакала. Чтоб она не плакала, я ей давала маленький ржаной сухарик, и она его долго сосала. И на этот раз я дала ей. Но, уже запирая дверь, я услышала, что она заплакала. Это Толик отнял у нее сухарик, так как я ему не дала, потому что у меня больше не было. Я вернулась и его побила первый раз. Он громко плакал, и мне его тоже стало очень жалко. Я сказала, что, если ты будешь у Ниночки отнимать, я тебя выкину на улицу. Он говорит: «Не надо, мамочка, я больше не буду». Я его поцеловала, укутала в одеяло и пошла. В этот день нам отоваривали, так раньше говорили, продукты, и на мою карточку я получила 200 граммов пшена. Детские продуктовые карточки я отдавала — прикрепляла к детской столовой, — и это нас очень

убрать рекламу

поддерживало. Там я получала на двоих детей. Утром — завтрак. Очень жиденькую кашку, конечно, в мизерных порциях. А на обед какой-нибудь супик и что-нибудь на второе. Картофельное пюре или опять кашу. Если б не это, не столовские обеды, мы голодали бы еще больше. Сын все время сидел и смотрел на будильник. Я ему объяснила: вот когда будет большая стрелка на 12, а маленькая на 10, мы будем завтракать, а когда большая будет опять на 12, а маленькая на 3 часах — обедать. И он все время смотрел на часы. То пшено, что я получила по своей карточке, я разделила примерно на две части и на ужин два раза варила жидкую кашу. Один раз прихожу домой, ходила за хлебом. Смотрю, Толик сидит на полу и что-то спичкой там выковыривает. Я говорю: что ты делаешь? Он отвечает, что выковыривает пшенинки из щелей пола. Это я немного просыпала, когда варила, было темно, и вот он их доставал и вместе с грязью ел.

Я подумала: «Боже мой, какой он голодный, но что делать, чем его накормить?» Он настолько был худенький, что уже редко вставал с кровати, и все мне говорил: «Мама! Я каши бы съел целое ведро, а картошки целый мешок». Я старалась его отвлекать. Пробовала рассказывать сказки, но он плохо слушал и все перебивал меня: «Знаешь, мама, я хлеба съел бы вот такую буханку, большую» — и показывал на круглый таз. Я говорила: «Нет, не съел бы, у тебя бы он не поместился в животике». А он возражал: «Съел бы, мама, съел бы. Я не спал бы, а все бы ел и ел». Выглядел он как галчонок, один рот и большие карие глаза, и такие грустные. А ножки такие тонкие, только коленная чашечка отчетливо выделялась. Волосы, давно не стриженные, отросли, он все время был лохматый. Один раз на мою карточку дали 200 граммов гороха. Я решила сварить жиденький супик. Сварила в печке и закутала его одеялом, чтобы попарился и лучше разварился. А сама вышла к соседке. Она умирала… Я постояла немного и ушла. Прихожу, смотрю, кастрюлька открытая. Я сказала Толику: «Ты уже лазил». Он: «Я только одну ложечку, мама, только одну попробовал». Я говорю: «Ну ладно, давайте есть». И почерпнула ложкой и вынула оттуда тряпочку, которой у него были завязаны руки. Чесотка у него почти прошла, и болячки уже отваливались. Но я ему все завязывала, чтобы он не заразил ни меня, ни Ниночку, так вот он ее и обронил. Что делать? Он сразу захныкал: «Я нечаянно, мама, она сама упала». Что делать? Суп выплескивать было жалко. Так и ели… До сих пор не забуду этого случая, да и он тоже долго помнил».

В тряпочке этой натурализм, физиология, читать про нее невыносимо, и не раз поднималась рука вычеркнуть ее, удалить, как удаляли мы некоторые подробности, ужасные в своей бесчеловечности, детали и эпизоды кошмарные, которые и придумать нельзя и знать про них не хочется, ничего, кроме ужаса и тоски, они не вызывают. Но эта тряпочка при всей ее тошнотности помнилась. Она отмечала как бы уровень человеческих страданий. Нет, не уровень падения. Они не переступали нравственных понятий — переступали брезгливость, отодвинули ее, это запомнилось как отметка (вот докуда дошли), и вспоминали о тряпочке, не стыдясь, не укоря себя. До того мы голодные были, до этой тряпочки! Человек часто хранит в себе, в памяти своей, такую отметку страдания, муки, предела чувств своих, такую «тряпочку», то ли помогает она, то ли служит какой-то точкой отсчета…

С начала января 1942 года Московский горком партии и Мосгорисполком готовили колонну автобусов и грузовых машин для ледовой дороги на Ладоге. Надо было подобрать к ним опытных шоферов и ремонтников. 40 автобусов было выделено, чтобы вывозить ленинградцев, и 200 грузовых машин. Уполномоченный ГКО А. Н. Косыгин договорился, чтобы все машины шли загруженные сгущенным молоком, концентратами, маслом, сахаром, жирами. Предусмотрел и то, чтобы обеспечить эти машины запчастями, придать им ремонтные летучки. Москва давала что могла, но этого было мало. А. Н. Косыгин связался с Ярославским обкомом партии и с Горьковским. Попросил, чтобы оттуда направили в Ленинград грузовые машины с ремонтниками и шоферами. Машины следовало подвезти к Ладожскому озеру по железной дороге, что надо было обговорить с тогдашним наркомом путей сообщения.