ГК РФ Статья 200. Начало течения срока исковой давности.

Гражданское право и правовые основы защиты информации и государственной тайны.

1 вопрос. Способы возникновения и прекращения права собственности.

Основания возникновения права собственности являются те юридические факты, с которыми закон связывает возникновение этого права. Для приобретения права собственности необходимо существование вещи (имущества), которая может быть собственностью данного лица, выражение его воли иметь в собственности эту вещь и другие предусмотренные законом обстоятельства (ст. 218 ГК РФ).

Способы возникновения права собственности принято разделять на первоначальные и производные.

Первоначальные способы характеризуются тем, что право собственности возникает (устанавливается) либо впервые, либо независимо от воли прежнего собственника. К ним относятся следующие основания:

1. Приобретение права собственности на вновь созданную вещь, создаваемое недвижимое имущество.

2. Приобретение права собственности на плоды, продукцию, доходы, полученные в результате использования имущества.

3. Приобретение права собственности в результате переработки: если иное не предусмотрено договором, право собственности на новую движимую вещь приобретается собственником материалов; если стоимость переработки вещи значительно превышает стоимость материалов, то собственником является переработчик, если он действовал добросовестно и осуществлял эту работу для себя (ст. 220 ГК РФ).

4. Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей (сбор ягод, лов рыбы и др.) (ст. 221 ГК РФ).

|

|

|

5. Приобретение права собственности на бесхозяйное имущество (вещи, от которых собственник отказался, находка, безнадзорные животные, клад) (ст. 225 – 235 ГК РФ).

6. Приобретение права собственности в результате приобретательной давности: если лицо не является собственником, но добросовестно, открыто и непрерывно владеет имуществом как своим (недвижимым – в течение 15 лет, иным – в течение 5 лет). До истечения указанных сроков это лицо пользуется защитой своего владения от всех иных лиц (ст. 231 ГК РФ).

7. Приобретение права собственности на самовольную постройку может быть признано судом, если участок в установленном порядке будет предоставлен под возведенную постройку (ст. 222 ГК РФ).

Производными признаются основания, связанные с переходом вещи (имущества) из собственности одного субъекта к другому, на основе правопреемства или волеизъявления предшествующего собственника, являясь результатом договора, односторонней сделкой. К ним относятся следующие основания:

· Приобретение права собственности по договору купли-продажи, мены, дарения или в результате иной сделки об отчуждении имущества.

|

|

|

· Приобретение права собственности на имущество юридического лица при его реорганизации.

· Наследование по завещанию или закону1.

· Приобретение права собственности членом жилищного, гаражного или иного потребительского кооператива на соответствующее помещение после внесения всей суммы паевого взноса.

ГК РФ Статья 235. Основания прекращения права собственности:

1. Право собственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества другим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества и при утрате права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом.

2. Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производятся:

1) обращение взыскания на имущество по обязательствам (статья 237);

2) отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу (статья 238);

3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка ввиду его ненадлежащего использования (статья 239);

4) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних животных (статьи 240 и 241);

|

|

|

5) реквизиция (статья 242);

6) конфискация (статья 243);

7) отчуждение имущества в случаях;

8) обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы;

9) обращение по решению суда в доход Российской Федерации денег, ценностей, иного имущества и доходов от них, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии терроризму лицом не представлены сведения, подтверждающие законность их приобретения.

По решению собственника в порядке, предусмотренном законами о приватизации, имущество, находящееся в государственной или муниципальной собственности, отчуждается в собственность граждан и юридических лиц.

2 вопрос. *Юридические лица: понятие, виды и характеристика.

Второй по распространенности после физических лиц категорией субъектов гражданских прав являются юридические лица.

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету.

|

|

|

Признаки, присущие юридическому лицу:

1) Организационное единство предполагает, что юридическое лицо выступает в гражданско-правовых отношениях как единое целое. Юридическое лицо имеет четкую устойчивую структуру, закрепленную в учредительных документах. Деятельность всех структурных подразделений юридического лица подчинена руководящим органам, которые формируют и выражают волю юридического лица вовне.

2) Имущественная обособленность означает, что юридическому лицу принадлежит имущество на каком-либо вещном праве: праве собственности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления. Данное имущество обособлено от имущества учредителей юридического лица, что оформляется наличием самостоятельного баланса или сметы.

3) Самостоятельная гражданско-правовая ответственность заключается в том, что по своим обязательствам юридическое лицо отвечает лично всем принадлежащим ему имуществом. Учредители (участники) юридического лица или собственники его имущества по общему правилу не отвечают по обязательствам юридического лица. Исключения могут быть предусмотрены законом или учредительными документами.

4) Выступление в гражданском обороте от своего имени предполагает возможность юридического лица от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, в том числе заключать гражданско-правовые договоры, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4) Выступление в гражданском обороте от своего имени предполагает возможность юридического лица от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, в том числе заключать гражданско-правовые договоры, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Виды юридических лиц:

Доминирующее подразделение юридических лиц приобрели коммерческие организации (ст. 66 – 115 ГК РФ) – организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Существует три основных разновидности:

· хозяйственные товарищества и общества;

· производственные кооперативы;

· государственные и муниципальные унитарные предприятия.

Все остальные организации, наделяемые гражданской правосубъектностью (кроме публичных образований), приобрели в гражданском законодательстве название некоммерческие, т.е. организации, не имеющие в качестве своей основной цели деятельности извлечение прибыли и не распределяющие свою прибыль (доходы) между членами и участниками организации.

В зависимости от характера прав участников в отношении имущества юридические лица подразделяются:

· юридические лица, на имущество которых учредители имеют право собственности или иное вещное право (государственные и муниципальные унитарные предприятия, учреждения);

· юридические лица, в отношении которых их участники имеют обязательственные права (хозяйственные товарищества и общества, кооперативы, некоммерческие партнёрства, государственные корпорации);

· юридические лица, в отношении которых их участники не имеют имущественных прав (общественные объединения, религиозные организации, фонды, объединения юридических лиц и автономные некоммерческие организации).

В зависимости от объёма прав самого юридического лица на используемое им имущество различаются юридические лица, обладающие правом оперативного управления (учреждения и казённые предприятия), правом хозяйственного ведения (государственные и муниципальные унитарные предприятия, кроме казённых) и собственности. Хозяйственные товарищества и общества: акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью, полные товарищества, коммандитные товарищества (на вере).

Некоммерческие организации: учреждения, религиозные организации, объединения юридических лиц (ассоциации, союзы), фонды, потребительские кооперативы и иные организации.

3 вопрос. *Понятие, виды и исполнение обязательств.

Обязательство – гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п. – либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства представляют собой типичные относительные правоотношения, так как лицу противостоит не неопределенный круг лиц, а конкретный субъект – контрагент в обязательстве. Предмет обязательств чаще всего составляют реальные, конкретные действия: оказание услуг, передача имущества и т. д.

Сущность обязательства состоит в обязанности конкретного лица к определённому поведению.

Содержание обязательства складывается из прав требования и обязанностей (долгов). Соответственно управомоченное лицо называется кредитором, а обязанное лицо – должником.

Обязательства возникают из оснований, предусмотренных законом, также из действий граждан и юр. лиц:

1)из договоров, т. е. соглашений, двух или более лиц об установлении, изменении гражданских прав и обязанностей;

2)из односторонних сделок, (например, завещание);

3) из актов государственных органов и органов местного самоуправления (решение о предоставлении жилой площади в доме государственного жилищного фонда);

4) из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности;

5) вследствие причинённого вреда;

6) вследствие неосновательного обогащения;

7) вследствие других событий, поступков и действий, с которыми закон связывает возникновение гражданских прав и обязанностей.

Виды обязательств. Обязательства подразделяются на:

1) регулятивные (т. е. возникающие из правомерных действий) и охранительные (т. е. возникающие из фактов правонарушений и направленные на восстановление имущественного состояния потерпевшего);

2)взаимные, когда у каждой стороны есть определённые права и обязанности, и односторонние, когда у одной стороны есть только права, а у другой – обязанности;

3) главные и дополнительные (акцессорные). Акцессорными считаются такие обязательства, которые существуют для обеспечения главных (теряют без них смысл, а потому следуют их судьбе);

4) регрессные, т. е. такие обязательства, которые возникают в результате исполнения основного обязательства за третье лицо. Так, юридическое лицо выплачивает сумму ущерба пешеходу, сбитому водителем, состоящим с организацией в трудовых отношениях. И возникает регрессное обязательство работника возместить убытки;

5) личного характера, т. е. такие обязательства, которые тесно связаны с личностью кредитора или должника, а потому не допускают правопреемства (например, обязательства по написанию научной работы).

Субъекты обязательств. В реальной действительности возможны отклонения от классической конструкции обязательства, в котором участвуют один кредитор и один должник.

1. Допускается множественность лиц на любой стороне обязательства:

а) законом может быть предусмотрена солидарная обязанность (когда кредитор может потребовать исполнения от любого из солидарных должников в полном объёме или в части) и солидарное требование;

6) в субсидиарных обязательствах участвует третье лицо, вступающее в правоотношения при неисполнении обязанности основным должником;

в) долевая обязанность – это все случаи множественности лиц на любой из сторон обязательства, когда законом не предусмотрены солидарное или субсидиарное обязательства или требования.

В данном случае каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения, а каждый из должников обязан исполнить обязательства в равной доле с другими.

2. Обязательства с участием третьих лиц классифицируются следующим образом:

а) обязательство в пользу третьего лица – обязательство, в котором контрагенты создают право для третьего лица. Третье лицо, обладая правом, может осуществить его самостоятельно. Если третье лицо откажется от осуществления этого права, первоначальный кредитор по общему правилу может осуществить его сам;

б) обязательства с исполнением третьему лицу. В данном случае третье лицо не приобретает право требования исполнения обязательства от должника, однако такое исполнение, будучи надлежащим, прекращает обязательство между должником и кредитором;

в) возложение исполнения обязательства на третье лицо. Иногда кредитору безразлично, кто исполнит ему обязательство (например, уплатит деньги). В этом случае должник может переложить исполнение обязательства на третье лицо, а кредитор будет обязан принять такое исполнение.

4 вопрос. *Гражданско-правовой договор. Система гражданско-правовых договоров.

Гражданско-правовой договор – это соглашение (сделка) между физическим лицом (физическими лицами) и другим физическим лицом (физическими лицами) или юридическим лицом (юридическими лицами), либо между юридическим лицом (юридическими лицами) и другим юридическим лицом (юридическими лицами), направленное на возникновение, изменение или прекращение взаимных прав и обязанностей. Термин применяется в трёх значениях: договор как правоотношение; как юридический факт, порождающий обязательства; как документ, фиксирующий факт возникновения обязательств по воле его участников. При договоре от каждой стороны, как правило, требуется встречное удовлетворение. Сторонами договора могут выступать как физические, так и юридические лица, включая различные публично-правовые образования (международные организации, государство, муниципальные образования и прочее).

Гражданско-правовой договор – это соглашение (сделка) между физическим лицом (физическими лицами) и другим физическим лицом (физическими лицами) или юридическим лицом (юридическими лицами), либо между юридическим лицом (юридическими лицами) и другим юридическим лицом (юридическими лицами), направленное на возникновение, изменение или прекращение взаимных прав и обязанностей. Термин применяется в трёх значениях: договор как правоотношение; как юридический факт, порождающий обязательства; как документ, фиксирующий факт возникновения обязательств по воле его участников. При договоре от каждой стороны, как правило, требуется встречное удовлетворение. Сторонами договора могут выступать как физические, так и юридические лица, включая различные публично-правовые образования (международные организации, государство, муниципальные образования и прочее).

По содержанию гражданско-правовые договоры делятся на:

1) Имущественные: договоры, направленные на передачу имущества (купля-продажа, дарение, мена, поставка);

2) Договоры о выполнении работ (договор подряда);

3) Договоры об оказании услуг (страхование, перевозка, хранение).

Договоры могут быть возмездными и безвозмездными. Любой договор, по которому хотя бы одна из его сторон за исполнения ею её обязанностей должна получить плату или иное встречное (относительно такой обязанности) возмещение, является возмездным. Безвозмездным является договор, по которому одна из сторон обязуется в чём-либо перед иной стороной без получения от неё встречного возмещения.

Возможна множественность лиц на одной из сторон договора, то есть заключение договора между несколькими лицами, с одной стороны, и одним лицом или несколькими же лицами – с другой.

Договор может быть составлен на нескольких языках. Как правило, при оспаривании в таких случаях силу имеет язык договора, на котором ведётся делопроизводство в соответствующем суде, если в самом договоре не установлен приоритет какой-либо языковой версии.

Под договором часто подразумевают обязательства, возникающие из договора, либо документ, в котором зафиксированы его условия.

Систематизация гражданско-правовых договоров преследует две основные цели:

· правотворческая цель– выявление специфики тех или иных договорных отношений и разработка правовой регламентации, адекватной регулируемым отношениям.

· правоприменительная цель – правильно квалифицировать договор, что означает применение к нему на основе выделения в нем системных признаков те нормы права, которые созданы для регулирования именно данных договоров.

Классификация гражданско-правовых договоров по принципу "направленности результата":

· направленные на передачу имущества;

· направленные на выполнение работ;

· направленные на оказание услуг;

· направленные на учреждение различных образований.

Система гражданско-правовых договоров в экономике России выполняет такие основные функции:

1. Юридически закрепляет отношения между хозяйствующими субъектами, придаёт им обязывающий характер, выполнение которых защищается законом;

2. Выступает как средство выявления реальных потребностей рынка в товарах, услугах и работах;

3. Определяет порядок и способы выполнения взаимных договорных обязательств субъектов хозяйствования;

4. Устанавливает локальные правила поведения субъектов предпринимательской деятельности и систему контроля за их выполнением;

5. Предполагает способы экономической защиты интересов участников договорных отношений в случае нарушения.

На сегодня в упомянутую систему входят, кроме имущественного договора, арендные, кредитные, инвестиционные и другие договоры.

5 вопрос. *Сделки в гражданском праве. Понятие, формы и виды сделок.

Сделка – действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Сделку характеризуют следующие признаки:

· сделка – всегда волевой акт, то есть действия людей

· это правомерное действие.

· сделка специально направлена на возникновение, прекращение или изменение гражданских правоотношений, таким образом, сделка – это юридический факт.

· сделка порождает гражданские правоотношения (не только для её участников, но иногда – «сделки в пользу третьего лица»).

Сделка определяется, как способ достичь правовых последствий посредством выражения частной воли в пределах дозволенных правопорядком. Это понятие выражает компромисс между теорией частной воли и теорией закона. Теория частной воли говорит о том, что воля и волеизъявление определяют сделку, без них сделка невозможна. Теория закона возражает, что воля и волеизъявление не имеют значения до тех пор, пока они не признаны правопорядком.

Сделки носят интеллектуальный характер. Можно договориться, что сделка есть, договориться, что сделки нет. Именно это отличает её от, например, фактических действий. Необходимо отличать сделки от сделкоподобных действий. В отношении фактических действий нормы о сделках, о последствиях недействительности, в отношении сделкоподобных действий такие правила применяются лишь частично.

Сделки классифицируют по различным основаниям:

1. Виды сделок в зависимости от количеств участвующих в сделке сторон:

· односторонние – это сделки, для совершения которых достаточно выражения воли одной стороны. Это составление завещания, принятие наследства, объявление конкурса. Права по сделке могут возникать как у её стороны, так и у третьих лиц, в интересах которых она совершена. Обязанности по сделке согласно ст. 155 ГК возникают только у лица, её совершившего, т.к. в гражданско-правовых отношениях обязать лицо без его согласия нельзя. Породить обязанности для третьих лиц односторонняя сделка может только в случаях, установленных законом, например завещательный отказ, отказ пассажира от перевозки и т. п.

· дву- и многосторонние – сделки, для совершения которых требуется согласование воли 2 и более лиц.

2. Виды сделок в зависимости от значения основания сделки для её действительности:

· каузальные – сделки, действительность которых зависит от наличия основания сделки. Сторона каузальной сделки может доказывать отсутствие основания. Действительность каузальной сделки ставится в зависимость от её цели. Цель должна быть законной и достижимой.

· абстрактные – сделки характеризуются тем, что доказывать основание сделки запрещено. Абстрактность сделки означает, что её действительность не зависит от основания – цели сделки. Пример – выдача векселя.

3. По моменту возникновения правоотношений:

· консенсуальные – это сделки, права и обязанности сторон по которым возникают с момента достижения соглашения;

· реальные – сделки, права и обязанности сторон по которым возникают с момента передачи вещи - заем, хранение.

4. Виды сделок по влиянию сроков на наступление правовых последствий по сделке:

· бессрочные – сделки, в которых эти сроки начала и прекращения действий не определены.

· срочные – сделки, в которых определён один или оба этих срока: отлагательный – срок вступления сделки в силу; отменительный – срок прекращения сделки.

· условные – сделки, совершение которых зависит от наступления определённого вероятного события, т. е. от выполнения условия сделки: отлагательного – для возникновения сделки; отменительного – для прекращения сделки. Заинтересованная сторона условной сделки вправе влиять на наступление условия, но только правомерными добросовестными действиями. В противном случае при наступлении условия оно считается ненаступившим, а при его ненаступлении – наступившим.

5. По форме закрепления:

· устные. Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку. Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.

· письменные.

6. Доверительные - фидуциарные – это сделки, имеющие доверительный характер – поручение, комиссия, доверительное управление. В фидуциарных сделках изменение характера взаимоотношений сторон, утрата их доверительного характера могут привести к прекращению отношений в одностороннем порядке.

6 вопрос. Защита права собственности. Исковая давность: понятие, значение. Сроки исковой давности.

Под защитой права собственности и других вещных прав понимается совокупность предусмотренных Гражданским законодательством средств, применяемых в связи с совершенными против этих прав нарушениями и направленных на восстановление или защиту имущественных интересов их обладателей. Право не только законодательно закрепляет и регулирует отношения собственности, но и гарантирует их стабильность, обеспечивает защиту в случае нарушения правомочий собственников.

Защита обеспечивается различными отраслями права. Защита права собственности и других вещных прав осуществляется в судебном порядке с помощью предъявления иска.

Защита обеспечивается различными отраслями права. Защита права собственности и других вещных прав осуществляется в судебном порядке с помощью предъявления иска.

Гражданское законодательство предусматривает два способа защиты нарушенного права собственности:

1. с помощью вещно-правовых исков;

2. с помощью обязательственно-правовых исков.

Вещно-правовые иски направлены непосредственно на защиту права собственности, как абсолютного субъектного права не связаны с какими-либо конкретными обязательствами и имеют целью либо восстановить владение, пользование и распоряжение собственника принадлежащей ему вещью, либо устранить препятствия или сомнения в осуществлении вышеуказанных правомочий.

К вещно-правовым искам защиты права собственности относятся:

· иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения;

· иск об устранении нарушений, не соединённых с лишением владения;

· иск о признании права собственности.

Согласно статье 195 ГК РФ: «исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено».

Под правом лица, подлежащим защите, понимается субъективное гражданское право конкретного лица.

Значение института исковой давности проявляется в том, что этот институт стимулирует участников гражданских правоотношений, права которых нарушены, своевременно предъявлять требования о защите нарушенных прав, так как с истечением срока исковой давности лицо лишается судебной защиты своего права.

ГК РФ выделяет два вида сроков исковой давности: общий и специальные.

· Общий срок исковой давности установлен статьёй 196 ГК РФ и составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьёй 200 настоящего Кодекса. Общий срок исковой давности распространяется на всех субъектов гражданских правоотношений. По общему правилу общий срок исковой давности применяется в отношении всех видов требований, если законом не установлены специальные сроки исковой давности. Срок исковой давности не может превышать 10 лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму".

· Специальные сроки исковой давности могут устанавливаться законом для отдельных видов требований. В частности законом могут быть установлены сокращённые или более длительные по сравнению с общим сроком специальные сроки исковой давности.

ГК РФ Статья 200. Начало течения срока исковой давности.

1. Если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

2. По обязательствам с определённым сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

По обязательствам, срок исполнения которых не определён или определён моментом востребования, срок исковой давности начинает течь со дня предъявления кредитором требования об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется срок для исполнения такого требования, исчисление срока исковой давности начинается по окончании срока, предоставляемого для исполнения такого требования. Срок исковой давности не может превышать 10 лет со дня возникновения обязательства.

3. По регрессным обязательствам течение срока исковой давности начинается со дня исполнения основного обязательства.

7 вопрос. Общая характеристика законодательства о защите информации.

Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Статья 3. Принципы правового регулирования отношений в сфере и-ии, и-нных технологий и защиты и-ии.

Правовое регулирование отношений, возникающих в сфере информации, информационных технологий и защиты информации, основывается на следующих принципах:

1) свобода поиска, получения, передачи, производства и распространения информации любым законным способом;

2) установление ограничений доступа к информации только федеральными законами;

3) открытость информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и свободный доступ к такой информации, кроме случаев, установленных федеральными законами;

4) равноправие языков народов РФ при создании информационных систем и их эксплуатации;

5) обеспечение безопасности РФ при создании информационных систем, их эксплуатации и защите содержащейся в них информации;

6) достоверность информации и своевременность её предоставления;

7) неприкосновенность частной жизни, недопустимость сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия;

8) недопустимость установления нормативными правовыми актами каких-либо преимуществ применения одних информационных технологий перед другими, если только обязательность применения определённых информационных технологий для создания и эксплуатации государственных информационных систем не установлена федеральными законами.

Статья 4. Законодательство РФ об информации, информационныхтехнологиях и о защите информации.

1. Законодательство РФ об инф-ии, инф-нных технологий и о защите и-ии основывается на Конституции РФ, международных договорах РФ и состоит из настоящего ФЗ и других регулирующих отношения по использованию информации федеральных законов.

2. Правовое регулирование отношений, связанных с организацией и деятельностью средств массовой информации, осуществляется в соответствии с законодательством РФ о средствах массовой информации.

3. Порядок хранения и использования включённой в состав архивных фондов документированной информации устанавливается законодательством об архивном деле в РФ.

Базовым документом по информационной безопасности в России является утверждённая Президентом Доктрина информационной безопасности РФ, которая представляет собой совокупность официальных взглядов на цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения информационной безопасности РФ. Доктрина понимает под информационной безопасностью РФ состояние защищённости национальных интересов России в информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и государства.

Интересы личности: реализация конституционных прав человека и гражданина на доступ к информации, на использование информации в интересах осуществления не запрещённой законом деятельности, физического, духовного и интеллектуального развития, а также защита информации, обеспечивающей личную безопасность.

Интересы общества: обеспечение интересов личности, упрочение демократии, создание правового социального государства, достижение и поддержание общественного согласия, духовное обновление России.

Интересы государства: создание условий для гармоничного развития российской информационной инфраструктуры, для реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина в области получения информации и пользования ею в целях обеспечения незыблемости конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности России, политической, экономической и социальной стабильности, в безусловном обеспечении законности и правопорядка, развитии равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества.

8 вопрос. *Авторское право.

8 вопрос. *Авторское право.

Авторское право – институт гражданского права, регулирующий правоотношения, связанные с созданием и использованием (изданием, исполнением, показом и т. д.) произведений науки, литературы или искусства, то есть объективных результатов творческой деятельности людей в этих областях. Программы для ЭВМ и базы данных также охраняются авторским правом. Они приравнены к литературным произведениям и сборникам, соответственно.

Авторское право включает как неимущественные (моральные) права автора, которые неотъемлемы и действуют бессрочно, так и имущественные права на использование произведения, которые автор может передавать другим лицам. Срок защиты имущественных прав в большинстве стран зависит от продолжительности жизни автора и составляет 70 лет после его смерти, после чего произведение переходит в общественное достояние.

Объекты авторских прав: авторские права распространяются на произведения литературы, науки и искусства и тд.

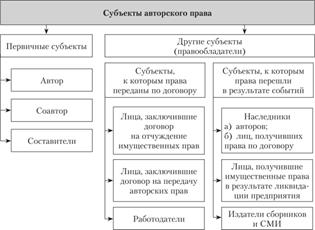

Автор и правообладатель являются субъектами авторских прав.

Автор – это гражданин, чьим творческим трудом создано произведение. Юридические лица не могут быть авторами, т.к. произведение может быть создано только человеком. Лица, которые оказывали творцу техническую, финансовую, организационную или консультационную поддержку не признаются авторами. Вместе с тем произведение может быть создано в результате совместного творческого труда.

Правообладатель – лицо, которому принадлежит исключительное право на произведение. Первоначально правообладателем всегда является автор. Но исключительное право может переходить к другим лицам на основании договора или по иным основаниям. Тогда гражданин, создавший произведение, остаётся автором, но перестаёт быть правообладателем. Правообладателем может стать как физическое, так и юридическое лицо.

Виды авторских прав:

Виды авторских прав:

1) Личные неимущественные права:

· Право авторства – право признаваться автором произведения

· Право на имя – право указывать своё имя или псевдоним на экземплярах произведения

· Право на неприкосновенность произведения – право запрещать любые изменения произведения без согласия автора

· Право на обнародование произведения – право представить произведение публике

· Право на отзыв произведения – право отказать от обнародования после его совершения

2) Исключительное право на произведение – право использовать произведение в любой форме и любыми способами. Перечень форм и способов в законе открытый.

3) Иные авторские права, к которым относятся:

· Право следования – право на часть цены оригинала произведения при публичной продаже.

· Право доступа – право требовать у собственника оригинала возможность создания копии произведения.

Исключительное право – это право использовать произведение в любой форме и любыми способами.

Поскольку право на использование произведения принадлежит правообладателю, все третьи лица обязаны воздерживать от использования произведения без разрешения правообладателя.

9 вопрос. *Тайна: понятие, виды, защита, правовое регулирование.

В Конституции РФ закреплено право человека, организаций и государства на тайну.

В Конституции РФ закреплено право человека, организаций и государства на тайну.

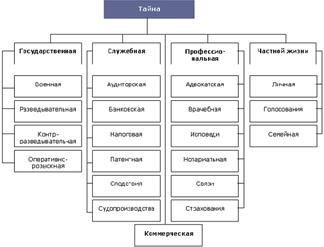

Тайна – это информация, не подлежащая разглашению, без ведома ее обладателя.

Законом специально охраняются несколько видов тайн, которые, в зависимости от субъекта права, можно объединить в три основные группы:

Первый вид тайны связан с человеком, и включает в себя две подгруппы:

1) Тайна частной жизни, которая включает в себя сведения о различных сферах жизнедеятельности человека. Сюда в частности, относятся:

· Сведения о здоровье человека – врачебная или медицинская тайна;

· Сведения о банковских вкладах – банковская тайна;

· Сведения о личной жизни, сообщённые в конфиденциальных формах – тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений;

· Сведения о частной жизни, выявленные в ходе расследовании – тайна предварительного следствия;

· Сведения о сделках лица – нотариальная тайна;

· Сведения об усыновлении – тайна усыновления;

· Сведения о страховании – тайна страхования;

· Исповедальные сведения – тайна исповеди;

· Сведения об обращении за правовой помощью – адвокатская тайна;

· Сведения об участии в голосовании - тайна голосования.

Закрепляя тайну частной жизни, законодатель говорит об отдельных сведениях жизнедеятельности человека, распространение которых может быть для него нежелательным, и обязанностях должностных лиц обеспечить сохранение этих сведений от разглашения. Именно поэтому речь идёт не о "личной тайне", а именно о тайне частной жизни. Законодательством РФ не регулируется личная тайна человека, т.к. её режим и использование полностью определяются самим человеком.

2) Тайна профессиональной деятельности, в российском законодательстве определяется как служебная тайна. Служебная тайна – это информация, которая стала доступна гражданину при исполнении им своих служебных обязанностей, это может быть врачебная, журналистская, адвокатская тайна, тайна исповеди. В отличие от первого подвида, тайна профессиональной деятельности направлена не на создание условий для нормального исполнения специалистом своих профессиональных обязанностей. Режим тайны не просто обязывает специалиста хранить в секрете полученную информацию, но и освобождает его от исполнения обязанности свидетельствовать, либо каким-то иным образом передавать полученную информацию.

Второй вид тайны обеспечивает интересы организаций. В действующем праве, это коммерческая тайна.

Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, позволяющий её обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

Информация, составляющая коммерческую тайну – сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введён режим коммерческой тайны

Третий вид тайны связан с государством и определяется в законодательстве, как государственная тайна.

Государственная тайна – защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности РФ.

Лица, допущенные к сведениям, составляющим государственную тайну, могут быть частично ограничены в своих конституционных правах. Ограничения могут касаться: права свободного выезда за пределы РФ, права на распространение информации, права на использование открытий и изобретений, права на неприкосновенность частной жизни. Такие ограничения могут быть установлены органами безопасности на основании заключения об осведомлённости лица в сведениях, составляющих государственную тайну, а также при проведении проверочных мероприятий.

Дата добавления: 2020-11-29; просмотров: 115; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!