Методы измерения электрических величин

Методы измерения электрических величин.

Для измерения электрических величин применяют электромеханические и электронные приборы. К электрическим величинам относятся U - напряжение, I - ток, P – активная мощность, Q – реактивная мощность, S – полная мощность, R - сопротивление, L - индуктивность, C - ёмкость и т.д.

В недалёком прошлом, как правило, все приборы были стрелочными, то есть положение стрелки на шкале прибора показывало электрическую величину. В настоящее время большинство приборов цифровые, где на экране отображаются измеряемые величины, а часто и некоторые расчётные (производные от измеряемой величины).

Цифровые приборы имеют малую погрешность измерений, но при этом достаточно инерционны, то есть отсчёты берутся через какой-то промежуток времени. Стрелочные имеют большую погрешность,, но при настройке устройства они быстро показывают изменение электрической величины и в какую сторону она меняется.

Электромеханические приборы

К электромеханическим приборам относятся приборы магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической, электростатической систем. Конструкции всех систем приборов имеют два узла отвечающие за точность измерений: преобразователь электрической величины, например, тока в механическую силу вращающую стрелку и устройство, создающее противодействующий момент. При уравновешивании этих моментов происходит правильное показание прибора.

|

|

|

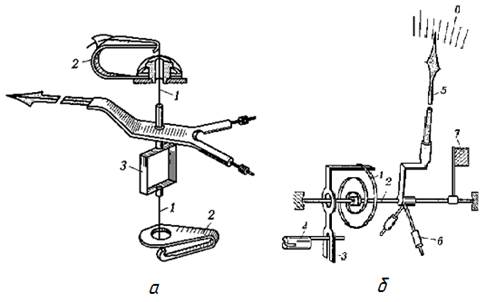

Рис. 64. Узлы, создающие противодействующий момент.

Противодействующий момент может создаваться растяжками 1 (см. рис. 64,а) или пружинами 1 (см.рис 64,б). При повороте стрелки растяжки скручиваются, а пружина сжимается, в обоих случаях создаются усилия возвращающие стрелку в исходное состояние. В системе, показанной на рис. 64,б имеется также успокоитель стрелки 7, уменьшающий колебания стрелки при проведении измерений, для этого флажок 7 помещается (на рис. не показан) в цилиндр, где сжимаемый объём воздуха уменьшает колебания стрелки.

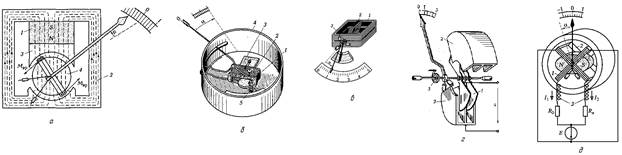

На рис 65 показаны различные системы преобразования электрических сил в механические. На рис. 65,а представлена магнитоэлектрическая система. Здесь в магнитном поле находится очень лёгкая катушка с тонким проводом. В этой системе согласно правилу левой руки при пропускании по катушке тока катушка начнёт перемещаться в магнитном поле, а так как она механически укреплена на осях, то вместе со стрелкой вращаться. Здесь взаимодействует магнитное поле катушки и поле постоянного магнита 1. Эта система очень чувствительная (может измерять очень слабые токи), но, к сожалению, работает только на постоянном токе.

|

|

|

Рис. 65 Узлы преобразования электрических величин в механическую силу, вращающую стрелку

Вторая система электромагнитная. Здесь со стрелкой связан маленький стальной флажок, который втягивается вовнутрь неподвижной катушки при пропускании по ней тока. Взаимодействие магнитного поля катушки со стальным флажком. Эта система может работать как на постоянном так и на переменном токе. Её недостаток – она требует значительно больше электрической энергии.

Электродинамическая система (см. рис.65, в) работает на переменном токе. При протекании электрического тока в подвижной и неподвижной катушках возникают магнитные поля, которые при взаимодействии между собой вращают подвижную катушку с укреплённой на ней стрелкой. Как и предыдущая система эта потребляет достаточно большую энергию для своей работы.

Электростатическая система (см. рис.65, г) работает на постоянном и переменном токе. В этой системе используются электростатические силы взаимодействия зарядов. Эта система обладает очень большим внутренним сопротивлением, но работает при измерении больших напряжений от сотен вольт до десятков киловольт.

На рис. 65, д показан логометр. Этот прибор устроен как и прибор магнитоэлектрической системы, но в отличи от него имеет две связанные со стрелкой катушки закреплённые по отношению друг к другу по углом. И в этом приборе отсутствует узел противодействия. Такой прибор при измерении в зависимости от направления токов в катушках производит математические операции умножения, или деления. Таким прибором можно измерять сопротивления, мощность. Очень распространены измерители сопротивления изоляции основанные на этой системе.

|

|

|

Индукционная система (на рис. не показана). В этой системе используются две катушки сдвинутые относительно друг друга на угол 90° и алюминиевый диск на оси (асинхронный электродвигатель). При пропускании тока в катушках диск начинает вращаться. Считая обороты диска можно определить количество энергии потреблённой нагрузкой за определённое время. Для этого одну катушку включают для измерения напряжения (вольтметр), другую для измерения тока (амперметр).

В таблице приведены некоторые условные обозначения на панели приборов, обозначающие их функциональные особенности условия нормальной эксплуатации.

Условные обозначения на шкале электромеханического показывающего прибора

|

|

|

| Наименование прибора | Условное обозначение |

| Прибор для измерения в трёхфазной цепи с неравномерной загрузкой фаз |

|

| То же, с двухэлементным механизмом |

|

| Защита от внешних магнитных пролей, например, 2мТл |

|

| Защита от внешних электрических пролей, например, 10 кВ/м |

|

| Класс точности при нормировании погрешности в процентах диапазона измерения, например, 1,5 |

|

| То же в процентах длины шкалы, например, 1,5 |

|

| Горизонтальное положение шкалы |

|

| Вертикальное положение шкалы |

|

| Наклонное положение шкалы под определённым углом к горизонту π/3 |

|

| Направление ориентировки прибора в мегнитном поле земли |

|

| Измерительная цепь изолирована от корпуса и испытана под напряжением, например, 2кВ |

|

| Прибор испытанию прочности изоляции не подлежит |

|

| Осторожно! Прочность изоляции измерительной цепи по отношению к корпусу не соответствует нормам (знак выполняется красным цветом) |

|

Цифровые электроизмерительные приборы

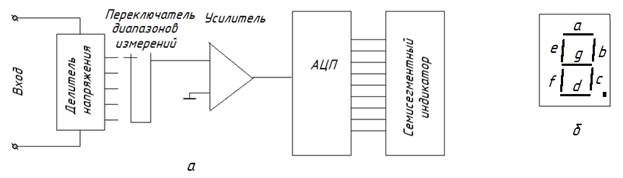

Цифровые приборы представляют собой электронное устройство. Блок схема подобного прибора приведена на рис. 66.

Рис. 66 Функциональная схема цифрового вольтметра.

Основой цифрового прибора является блок АЦП (аналого-цифрового преобразователь) (см. рис. 65,а). АЦП предназначен для преобразования аналогового электрического напряжения (тока) в цифровой двоичный код. Затем этот код посылается в многоразрядный цифровой индикатор. Каждая цифра (см. рис. 65, б) этого индикатора состоит из 7 элементов a , b , c , d , e , f , g и восьмой элемент индикатора десятичная точка.

Усилитель служит для усиления измеряемого напряжения, но самое главное, для значительного увеличения входного сопротивления прибора. Делитель напряжения с переключатель необходим для увеличения пределов измерения. Эта схема вольтметра, для измерения других электрических величин, к этой схеме добавляются ещё некоторые узлы (генераторы, шунты и т.д.). Цифровые приборы можно сделать очень точными, но они требуют некоторого времени для работы АЦП.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ

Работающий электроизмерительный прибор потребляет энергию и тем самым вносит изменение в режим работы электрической цепи, в которую он включен. Это необходимо учитывать при обработке результатов измерений.

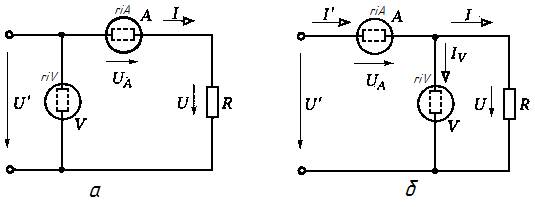

Рассмотрим косвенное измерение сопротивления резистор (при постоянном токе) на основе закона Ома с помощью амперметра и вольтметра. Возможны две схемы включения приборов.

В схеме на рис. 65,а амперметр измеряет ток I в резисторе сопротивлением R, а вольтметр — сумму напряжений на резисторе и внутреннем сопротивлении амперметра U ' = UR + riA · I, где riA — внутреннее сопротивление амперметра; UR — напряжение на резисторе.

Рис. 67. Схемы включения амперметров и вольтметров

Следовательно, на основании показаний приборов по закону Ома определяется сумма сопротивлений резистора и амперметра

U '/ I = R '= R + riA,

в то время как действительное значение сопротивления резистора

R = R '(1- riA / R ').

Ошибка измерения тем меньше, чем меньше сопротивление цепи амперметра. Эту погрешность можно сделать равной 1%, если riA =0,01· R .

В схеме на рис. 67,б вольтметр измеряет напряжение U на резисторе, а амперметр — сумму токов в резисторе и цепи вольтметра I '=I+I V. В этом случае на основании показаний приборов по закону Ома определяется сумма проводимостей резистора и цепи вольтметра

I'/U=1/R'=1/R+1/riV,

т.е.

R = R '/(1- R '/ riV ),

где riV — сопротивление цепи вольтметра.

Ошибка измерения тем меньше, чем больше сопротивление цепи вольтметра. . Эту погрешность можно сделать равной 1%, если riV =100· R .

Влияние потребления энергии измерительными приборами на результаты измерений тем больше, чем меньше мощности контролируемых с их помощью электрических цепей.

Исходя из вышесказанного мультиметром удобнее измерять малые напряжения в достаточно высокоомных цепях, так как его входное сопротивление составляет 10 МОм (только у мультиметров типов М830÷838 входное сопротивление 1 МОм). Это значит, что к классу прибора (у мультиметров 0,25 ÷0,5) добавится погрешность 1%, если измерять напряжение на резисторе не более 100 кОм.

Методы измерения электрических величин

Непосредственный метод. Прибор подключается в электрическую схему и измеряет необходимую электрическую величину. Так измеряются: напряжение, ток, мощность электрического тока и т.д. Схемы включения амперметра и вольтметра показаны на рис. 67.

Косвенный метод. Иллюстрацией этого метода может служить схема измерения сопротивления резистора R, см. рис.67,а или б. Суть метода состоит в том, что измеряются другие электрические величины U , I , а затем по формулам, в данном случае закону Ома рассчитывается величина сопротивления резистора.

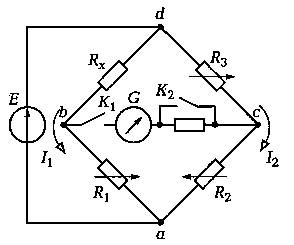

Мостовой метод. Суть метода заключается в том, что в мостовой схеме, изображённой на рис. 68 при равенстве резисторов R 1, R 2, R 3, Rx, ток в диагонали моста (в цепи гальванометра G) отсутствует, независимо от ЭДС батареи E.

Рис. 68 Схема моста Уинстона.

Такое состояние схемы называется балансом моста. То есть условие баланса моста

Rx / R 2= R 3 / R 1 или Rx =R 2 · R 3 / R 1

Как видно из формулы Rx прямо пропорционален R 2 с учётом соотношения R 3 / R 1, дискретно меняя это соотношение можно изменять диапазон измерения сопротивления.

Этот мост можно применять и на переменном токе, заменив источник питания и применив выпрямитель в цепи гальванометра. В этом случае появляется возможность измерения ёмкости и tg δ конденсаторов, индуктивности и добротностькатушек индуктивности, их коэффициент взаимоиндуктивности. Для этого достаточно, например, вместо R 3 включить калиброванные конденсаторы или индуктивности.

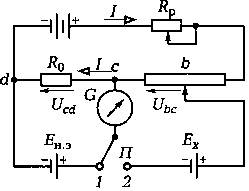

Компенсационный метод. Этот метод применяется для измерения малых напряжений, градуировки и калибровки электроизмерительных приборов.

Рис. 69 Схема компенсационного метода измерения.

Принципиальная схема цепи для измерения малых, ЭДС компенсационным методом показана на рис. 5.18, где Ен.э — ЭДС нормального элемента, представляющего собой гальванический элемент (см. рис. 2.10) с насыщенным или ненасыщенным раствором сернокислого кадмия. Значения ЭДС насыщенных (ненасыщенных) нормальных элементов высшего класса точности 0,0005 (0,002) при 20 °С находятся в пределах 1,0185—1,0187 В (1,0188—1,0196 В) при токе не более 1 мкА. При меньшей точности ненасыщенные элементы имеют меньшее внутреннее сопротивление (около 300 Ом) и меньшую зависимость ЭДС от температуры.

Сначала производится калибровка рабочего тока. Для этого переключатель П устанавливают в положение 1 и перемещением движка реостата Rp добиваются отсутствия тока в гальванометре G, т.е. равенства

Ucd = R 0 I = E н.э (5.17)

где R0 — сопротивление образцового резистора.

Затем измеряется ЭДС Ех. Для этого переключатель П переводится в положение 2 и вновь добиваются отсутствия тока в гальванометре перемещением движка образцового реостата, т. е. равенства,

Ubc = RbcI = Ex

или

где Rbc — сопротивление образцового реостата на участке b—с.

Устройства, реализующие компенсационный метод измерения, называются потенциометрами.

Основные достоинства потенциометров отсутствие отбора энергии от объекта измерения и высокий класс точности (до 0,001).

Основной недостаток — измерения только в цепях постоянного тока, малой мощности.

Дата добавления: 2020-11-27; просмотров: 864; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!