Понятие и виды взаимодействия 7 страница

Несмотря на известное сходство с конфликтными ситуациями, рассматриваемая классификационная группа имеет целый ряд отличительных свойств. Во-первых, решения, принимаемые следователем, не зависят от решений тактического соперника и формируются вне конфликтного взаимодействия сторон, а нередко и в условиях отсутствия этого соперника (например, при осмотре места происшествия). Во-вто рых, при неудачном разрешении ситуации тактического риска может возникнуть конфликтная ситуация (так, в процессе предъявления для опознания свидетелю или потерпевшему неопознанный, но в действи-

49

тельности совершивший преступление подозреваемый переходит на негативную позицию, отказывается от ранее данных показаний и оказывает активное противодействие следователю). В-третьих, результат реализации правильного решения зависит от правильного выбора и действий самого следователя, а не от поведения другой стороны. В-четвертых, если в конфликтной ситуации стороны стремятся проникнуть в скрываемые планы и намерения соперников, то в ситуации тактического риска позиция противостоящей стороны известна. В-пятых, в ситуации тактического риска важную роль играет случай.

Ситуацию тактического риска можно определить как специфическое соотношение между возможными способами действий следова--теля, направленными на достижение цели и негарантированными результатами их реализации.

|

|

|

Четвертая разновидность сложных следственных ситуаций — организационно-неупорядоченные ситуации. Они обусловлены целым рядом управленческих и организационных трудностей, таких, как чрезмерная нагрузка следователя, отсутствие эффективного планирования и системы взаимодействия в процессе расследования, плохое обеспечение транспортом, связью, необходимыми помещениями и т.д. Большое значение имеет также и правильная, учитывающая конкретные условия организационная структура и форма расследования — единоличное следствие, следственная и следственно-оперативная группы. Разумеется, на возникновение организационно-неупорядоченных ситуаций значительное воздействие оказывают и субъективные качества следователей и взаимодействующих с ним лиц. Прежде всего такие, как низкий профессиональный уровень, отсутствие организаторских данных и должной коммуникабельности, недостатки в волевой и исполнительской сферах деятельности, другие негативные личностные свойства.

На возникновение организационно-неупорядоченных ситуаций влияют как позитивные, так и негативные факторы, находящиеся за рамками конкретных уголовных дел. Организационно-неупорядоченные ситуации чаще всего возникают (или степень их остроты существенно возрастает), когда расследование осуществляется в условиях проблемных, конфликтных и тактически рискованных ситуаций. При этом организационные трудности особенно усиливаются на этапах раскрытия преступлений, когда следователям приходится преодолевать барьеры и препятствия проблемного характера.

|

|

|

Таким образом, организационно-неупорядоченная ситуация — это специфическое соотношение существенных организационно-управленческих трудностей процесса расследования и недостаточных для их преодоления объективных ресурсов и субъективных возможностей следователя и взаимодействующих с ним лиц.

50

Следующая, пятая классификационная группа сложных следственных ситуаций носит своеобразный «смешанный» характер. Им одновременно или в различных сочетаниях могут быть присущи черты проблемности, конфликтности, тактического риска и организационной неупорядоченности, поэтому данную разновидность можно определить как комбинированные ситуации.

Сочетание неблагоприятных факторов, комбинированный характер сложных ситуаций затрудняют раскрытие преступлений, создают дополнительные препятствия в процессе расследования. Однако главную трудность составляют не количество неблагоприятных факторов в различных сочетаниях, а их качественные, содержательные показатели:

|

|

|

степень риска, уровни проблемности, конфликтности или организационной неупорядоченности. Именно эти характеристики и определяют остроту сложной следственной ситуации. Поэтому нельзя считать, что преодоление комбинированных ситуаций обязательно связано с большими трудностями, чем преодоление какой-нибудь одной разновидности сложных следственных ситуаций, но характеризуемой повышенной степенью остроты, которая и является основным показателем ситуационной сложности. Разумеется, нередко и количественный фактор может существенно затруднить процесс разрешения комбинированных ситуаций. В этих случаях интеграция нескольких ситуаций дает новое качество — повышенную сложность процесса расследования.

2. Общее понятие следственной ситуации и ее логико-криминалистическое исследование

Аналитическое рассмотрение всех выделенных ранее классификационных разновидностей позволяет сформулировать и общее понятие следственной ситуации. В криминалистической литературе она характеризуется чаще всего как совокупность данных, сумма информации, как картина, отражающая процесс расследования. Эта несомненно перспективная позиция в той или иной степени связана с модельным, информационным подходом к исследуемому понятию. Раскрывая и расследуя преступления, воздействуя на реальные объекты, проводя практические действия и мероприятия, постоянно имея дело с носителями фактических данных, взаимодействуя с оперативными работниками, экспертами и специалистами, следователь тем не менее вынужден непосредственно руководствоваться в процессе своей деятельности информационными моделями, с большей или меньшей адекватностью отражающими реальную ситуацию по уголовному делу. Хотя следователь фактически действует в реальной обстановке, в окружающей его объективной среде, это еще не дает основания называть именно эту обстановку следственной ситуацией. Не подлежит сомне-

|

|

|

51

нию, что, прежде чем приступить к любой рациональной деятельности, следователь стремится получить хотя бы минимум информации о существенных чертах внешней среды, проанализировать эти данные и создать адекватную модель реального положения по делу. Именно поэтому в психологии, педагогике, теории принятия решений, других научных дисциплинах твердо считают, что под ситуацией, на базе которой необходимо принять соответствующие решения, необходимо понимать не внешнюю ситуацию, а ситуацию для субъекта, т.е. информационную модель реальной ситуации. Видимо не случайно Гегель отмечал, что доказывание — есть вообще опосредствованное познание.

Ретроспективная направленность расследования, его преимущественно информационный характер, постоянный поиск доказательств, особенность их формирования и использования, важная роль версион-ных и рефлексивных методов предопределили широкое применение информационных моделей объектов познания. При этом многие модели реальных ситуаций, особенно те из них, которые создаются в условиях недостатка информации, не всегда адекватны действительности, что серьезно усложняет работу следователя, снижает ее эффективность. Формируя различные решения по уголовным делам, выдвигая версии, проводя тактические операции и приемы, отдельные процессуальные и розыскные действия, следователь непосредственно исходит не из реальной ситуации (хотя это и представлялось бы оптимальным), а из ее информационной модели, из того, что отражено в его сознании и стало базой для дальнейшей деятельности. Создание информационных моделей реальных ситуаций расследования является объективной необходимостью процесса расследования, одной из закономерностей следственного (судебного) познания.

Что касается типовых следственных ситуаций, то модельно-инфор-мационный подход здесь не только очевиден, но и единственно возможен. И действительно, типовые следственные ситуации являются результатами ситуационного обобщения определенной категории уголовных дел и построения типовых моделей, описывающих существенные признаки, общие для определенной классификационной группы конкретных ситуаций. В литературе по кибернетике и теории управления подчеркивается, что метод ситуационного моделирования наиболее эффективен для успешного нахождения надежных решений в конкретных практических ситуациях. Этот метод становится ведущим в криминалистике, поскольку позволяет успешно решать наиболее сложные вопросы раскрытия преступлений.

Модельный подход не умаляет, а наоборот, подчеркивает первичность реальных ситуаций, необходимость их адекватного отражения, творческого исследования и оптимального преобразования. Поэтому

52

информационные модели реальных ситуаций (как простых, так и сложных) и будут называться в дальнейшем следственными ситуациями, в отличие от реальных ситуаций, процесса расследования, которые существуют в действительности и носят внешний по отношению к сознанию следователя характер. Конечно, было бы крайне желательно, если бы реальные ситуации расследования и следственные ситуации были бы адекватны и полностью совпадали друг с другом. Но, к сожалению, это бывает далеко не всегда, и именно эта неадекватность, особенно если она значительна, и составляет основную методологическую сложность процесса расследования преступлений.

Таким образом, следственная ситуация — это мысленная динамическая модель, отражающая информационно-логическое, тактико-психологическое, тактико-управленческое и организационно-структурное состояние, сложившееся по уголовному делу и характеризующее благоприятный или неблагоприятный характер процесса расследования.

Наиболее важной характеристикой следственных ситуаций является их адекватность реальным ситуациям расследования, правильность отражения в мышлении действительной обстановки по уголовным делам. Соответствие информационных моделей оригиналу — важнейший аспект практической деятельности. Однако сложность и неоднозначность информационных процессов расследования, поступление противоречивых и ложных сведений предопределяют возможность образования следственных ситуаций как достоверного, так и вероятностного типа. При возникновении второго типа ситуаций следователь может принять ошибочные решения. Поэтому в начале расследования при недостатке информации приемлемым может быть адекватное отражение лишь таких основных свойств реального процесса расследования, как проблемность, конфликтность, тактический риск, организационная неупорядоченность, или, наоборот, установление того, что указанные выше черты отсутствуют. Лишь после правильного определения соответствующей разновидности следственной ситуации можно перейти к ее более детальному исследованию, разработке и реализации оптимальных решений.

Возможны следующие основные варианты отношений между реальными ситуациями и их информационными моделями:

1) реальная сложная ситуация правильно отражена в сложной следственной ситуации и ее основных разновидностях;

2) реальная сложная ситуация неадекватно отражена как простая следственная ситуация;

3) реальная ситуация комбинированного типа, хотя и отражена как сложная следственная ситуация, но без полного воспроизведения всех

53

ее разновидностей (например, представлены признаки конфликтной ситуации, в то время как фактически она носит проблемно-конфликтный характер);

4) реальная простая ситуация адекватно осознается как простая следственная ситуация;

5) реальная простая ситуация неадекватно отражается как сложная следственная ситуация.

Осознание наиболее общих свойств реальных ситуаций (проблем-ность. — непроблемность, конфликтность — бесконфликтность и т.д.) можно рассматривать как один из этапов процесса формирования следственной ситуации, без которого не может возникнуть и само это понятие. В то же время дальнейшее тщательное исследование следственной ситуации, нахождение путей и способов ее оптимального преобразования, полная и всесторонняя оценка всех входящих в нее компонентов, планы расследования и практические процессы их реализации не могут входить в ее содержание и находятся за ее рамками. Именно на основании детального анализа следственной ситуации и составляются планы производства по делу, выдвигаются версии, разрабатываются тактические приемы и операции, принимаются решения. Кроме того, при реализации намеченных решений оказывается непосредственное воздействие на лиц и объекты, вовлеченные в сферу расследования (свидетели, потерпевшие, подозреваемые, обвиняемые, эксперты, вещественные доказательства, документы и тд.), что в свою очередь влияет на реальную ситуацию по делу. Информация о результатах деятельности следователя, взаимодействующих с ним лиц и другие данные позволяют либо подтвердить отраженную в его сознании следственную ситуацию, либо скорректировать ее, либо сформировать новую.

Второй важной характеристикой следственных ситуаций является их динамичность. Разумеется, этим свойством прежде всего обладают реальные ситуации, и лишь затем в процессе информационного отражения изменяется и следственная ситуация. В связи с тем, что на изменение ситуации оказывается влияние не только следователем и взаимодействующими с ним лицами, но и другими, в том числе и противостоящими ему, субъектами и разнообразными внешними факторами, динамические процессы могут происходить не обязательно в позитивном направлении, завершаясь формированием простой ситуации. Нередко, несмотря на принимаемые меры, следователь так и не может устранить сложную ситуацию, что приводит к неполному раскрытию преступлений, необоснованному прекращению производства или возвращению его на дополнительное расследование, невозмещению материального ущерба и другим негативным последствиям. Наиболее об-

54

щую схему развития следственных ситуаций можно представить следующим образом:

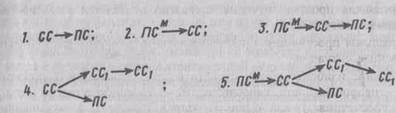

(ПС — простая ситуация; СС — сложная ситуация; ПСм — мнимо простая ситуация; CCi — сложная ситуация, разрешенная лишь частично.)

Динамика следственных ситуаций может отражать позитивный процесс развития, когда сложная ситуация преобразуется в простую, либо когда мнимо простая ситуация в ходе исследования трансформируется в сложную, а затем преобразуется в подлинно простую ситуацию. Динамический процесс может носить и негативный характер, когда сложная ситуация, пройдя ряд промежуточных этапов, остается в том же неизменном качестве или же, хотя и теряет некоторую остроту, тем не менее не превращается в простую, по-прежнему оставаясь сложной следственной ситуацией.

В выделенных пяти наиболее распространенных типичных вариантах изменения следственных ситуаций первый и третий варианты представляют позитивные процессы ситуационного развития. При этом третий вариант имеет не только более усложненную структуру, но и связан с преодолением дополнительных препятствий. Простая ситуация исходного этапа фактически является мнимо простой, неправильно воспринятой следователем. В действительности же это — сложная ситуация латентного (скрытого) типа. В дальнейшем следователь выявляет подлинные признаки реальной ситуации, адекватно отражает их в своем сознании и принимает все необходимые меры для преобразования ее в простую следственную ситуацию.

Второй вариант отражает негативное развитие ситуационного процесса, когда следователь неадекватно выявляет признаки реальной ситуации, создавая ложную модель простой ситуации. В дальнейшем он, хотя и устанавливает ошибочность своей позиции и отражает мнимо простую ситуацию в своем сознании как сложную, тем не менее из-за потери времени, утраты доказательств, усиления противодействия и других негативных факторов не может ее разрешить.

55

Четвертый вариант представляет динамический процесс с несколько большим числом этапов, когда с самого начала реальная ситуация по уголовному делу адекватно отражается в сложной следственной ситуации. Тем не менее следователю не удается полностью устранить некоторые существенные трудности и, хотя отдельные задачи и были им решены (выявлена часть обвиняемых, раскрыты отдельные эпизоды и т.д.), завершающая ситуация по-прежнему носит сложный характер.

Пятый вариант имеет еще более разветвленную структуру в связи с неадекватным отражением на начальном этапе реальной ситуации как мнимо простой. Впоследствии следователь правильно осознает эту ситуацию как сложную, но полностью преобразовать ее в простую не может, и дальнейшее развитие происходит так же, как в предыдущем варианте.

Для лучшего усвоения приведем примеры по конкретным делам. По уголовному делу, возбужденному в связи с обнаружением трупа гр-на П., следователь, изучив и оценив имеющуюся информацию и стоящие перед ним задачи, пришел к выводу, что все обстоятельства1, подлежащие доказыванию, уже установлены (простая следственная ситуация). Основываясь на ошибочном заключении судебно-медицин-ской экспертизы и неправильных результатах поверхностного осмотра места происшествия и трупа, следователь прекратил производство по делу за отсутствием события преступления, полагая, что произошёл несчастный случай. Фактически же простая следственная ситуация носила мнимый характер, поскольку неадекватно отражала реальную ситуацию, так как по делу не только не было установлено действительное событие (убийство), но и многие другие важнейшие обстоятельства. Спустя шесть месяцев на территории одного из соседних городов за совершение тяжких преступлений были задержаны ранее судимые Д. и 3. В ходе расследования удалось получить оперативные данные о совершении обвиняемыми убийства гр-на П. Новая информация, в том числе и заключение повторной судебно-медицииской экспертизы в отношении причин смерти потерпевшего, была эффективно использована, и вина обоих обвиняемых полностью доказана. По этому делу динамическая структура следственной ситуации характеризовалась движением от мнимо простой к сложной, а затем и к действительно простой ситуации (псм—^СС—^ПС - третий вйриант).

Второе уголовное дело было возбуждено в связи с разбойными нападениями, совершенными группой неустановленных преступников. Следователь правильно осознал следственную ситуацию как сложную и после ее всестороннего исследования составил детальный план раскрытия преступлений. В ходе реализации этого плана был задержан ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления А., который после предъявления ему многочисленных доказательств признал свою вину. Однако в дальнейшем из-за нарушения взаимодействия

56

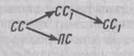

^следователя с органом дознания и других тактических ошибок не удалось установить трех других участников шайки. Дело в отношении этих лиц было выделено, а затем и приостановлено. Динамическая структура следственной ситуации в этом случае характеризуется движением от сложной ситуации сразу в двух направлениях: к простой ситуации в отношении аи к сложной в отношении других преступников (четвертый вариант):

Классификация сложных объектов, к которым относятся и следственные ситуации, требует обязательного использования не одного, а нескольких оснований логического деления. При этом классификации представляют разветвленные многоуровневые системы, основанные на принципах координации (горизонтальная дифференциация) и субординации (вертикальная дифференциация). Применительно к классификации следственных ситуаций, для более полного и наглядного выявления основных черт сходства и различия между их разновидностями должны быть использованы не один, а несколько существенных признаков группировки.

Одним из таких критериев логического деления является чисто практическое свойство: благоприятна или неблагоприятна данная следственная ситуация для расследования. Исходя из этого существенного признака весь предельно широкий класс следственных ситуаций можно разделить на два вида: сложные (неблагоприятные) и простые (благоприятные) ситуации, описанные ранее. В свою очередь сложные следственные ситуации, исходя из важнейшего содержательного признака — характера присущих им специфических трудностей, дифференцируются на пять классификационных групп: проблемные, конфликтные, тактического риска, организационно-неупорядоченные и комбинированные ситуации.

Дата добавления: 2020-11-23; просмотров: 90; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!