На статью Ю. С. Моновой и Э. З. Габбасовой

БАШКИРСКИЙ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЙ

ВЕСТНИК

Научный журнал

Выпуск 33

(Март)

Издаётся с 2004 г.

УФА

2020

УДК 598.2/9

ББК 28.693.35

Б33

Спонсор публикации журнала – администрация Уфимского района Республики Башкортостан

Редакционная коллегия:

канд. биол. наук, доцент Валуев В.А. (отв. редактор);

д-р биол. наук, профессор Книсс В.А.

д-р биол. наук, профессор Силаева О.Л.

д-р биол. наук, профессор Садчиков А.П.

канд. биол. наук Романов В.В.

зам. председателя БРОО Загорская В.В.

| Башкирский орнитологический вестник: | ||

| Б 33 | Научный журнал. Вып. 33 (март) / отв. ред. В.А. Валуев. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2020. – 58 с. | |

| ISSN 2410-7247 | ||

| Журнал сообщает о биологии птиц Башкирии. Он предназначен для орнитологов, работников Министерства природных ресурсов, биологов, преподавателей биологических факультетов, учителей биологии, любителей птиц.

| ||

| УДК 598.2/9 ББК 28.693.35

| ||

| ISSN 2410-7247 | © Институт экологической экспертизы и биоинформационных технологий, 2019; © Башкирское республиканское орнитологическое общество, 2019; © Башкирское отделение МОИП, 2019; © Фотография на обложке: Седой дятел Picus canus Валуева В.А. | |

Статья поступила в редакцию 12.01.2020 г.

УДК 598.272.6

Седой дятел Picus canus в Башкирии

©2020 г. Валуев В.А.

Институт экологической экспертизы и биоинформационных технологий.

|

|

|

Респ. Башкортостан, Уфимский район, 450571, д. Юматово, ул. Парковая, д. 36. E-mail: ValuyevVA@mail.ru

На протяжении многих лет мы никогда не наблюдали, чтобы седые дятлы в зимнее время держались вместе. Иногда мы слышали их перекличку; но, что это было, – охрана своего участка, или сохранившаяся после гнездового периода пара, то ли члены одной семьи, – оставалось неизвестным. У исследователей авифауны Башкирии, описывавших её (Сушкин, 1897; Кириков, 1952; Ильичёв, Фомин, 1988; Валуев, 2008), указаний на то, как проводят зиму седые дятлы (то ли вместе, то ли врозь) – нет. Поэтому наблюдение державшихся вместе самцов (рис. 1, 2) в середине января, представляется нам полезной информацией.

Рис. 1. Седые дятлы 12.01.2020 в с. Юматово. Рис. 2. Увеличенный рис. 1.

Фотографии автора.

Птицы держались вместе за всё время наблюдений (около получаса), придерживаясь одного и того же деревянного столба, время от времени слетая на землю. Следует также указать, что в предыдущие годы регистрировались как молодые птицы, так и взрослые; как самцы, так и самки. Ни полового, ни возрастного преимущества в пребывании в зимний период на территории республики седого дятла не замечено.

|

|

|

Рис. 3. Седой дятел питается яблоками в январе 2015 г.

Фотография автора.

Также нужно отметить, что седой дятел в весенне-летний период встречается очень редко. В населённые пункты прилетает поздней осенью и остаётся в них на всю зиму. Т.к. питание данного вида практически не изучено (особенно зимнее), то сообщаем, что в Башкирии зимой седой дятел употребляет, кроме уже известных по литературным данным кормов, плоды церападуса и вишни (Валуев, 2011), а также крупноплодных яблонь (рис. 3); а также (что уже известно) выискивает насекомых в кирпичной кладке стен зданий (рис. 4). Причём беспозвоночных собирает не только используя клюв, но и язык (рис. 5).

Рис. 4. На стене здания. Рис. 5. Седой дятел собирает насекомых языком.

(Фотографии автора).

То, что дятлы используют язык при добыче личинок в стволах деревьев, – известно давно. Но чтобы они использовали его на открытом пространстве, – информация, для нас, новая. По крайней мере, В.П. Иванчев при описании питания седого дятла муравьями указывал, что он склёвывает муравьёв; т.е. использует клюв, а не язык.

На широте Уфы его крик в населённых пунктах (например, в с. Юматово Уфимского района) можно слышать и в середине марта. Таким образом, в естественную среду седой дятел возвращается (в этом регионе) в конце марта – начале апреля.

|

|

|

Литература

Валуев В.А. Экология птиц Башкортостана (1811-2008). Уфа: Гилем, 2008. 712 с.

Валуев В.А. К экологии седого дятла в Башкирии // Башкирский орнитологический вестник. 2011. № 9. С. 6.

Иванчев В.П. Седой дятел Picus canus J.F. Gmelin, 1788. // Птицы России и сопредельных регионов: Совообразные, Козодоеобразные, Стрижеобразные, Ракшеобразные, Удодообразные, Дятлообразные / Бутьев В.Т., Зубов Н.И., Иванчев В.П. и др. – М.: Т-во научных изданий КМК. 2005. С. 309-319.

Ильичёв В.Д., Фомин В.Е. Орнитофауна и изменение среды (на примере Южно-Уральского региона). М.: Наука. 1988. 247 с.

Кириков С.В. Птицы и млекопитающие в условиях ландшафтов южной оконечности Урала. М., 1952. 412 С.

Сушкин П.П. Птицы Уфимской губернии // Материалы к познанию фауны и флоры Росс. имп. отд. зоологии. Вып. 4. М., изд-во «Товарищество И.Н. Кушнерёвъ и К°», 1897. 331 с.

Статья поступила в редакцию 08.02.2020 г.

УДК 598.2

Рецензия

на статью Ю. С. Моновой и Э. З. Габбасовой

«Результаты инвентаризации орнитокомплекса Благовещенского района Республики Башкортостан»

|

|

|

https://ipae.uran.ru/sites/default/files/publications/ipae/1257_2019_2_FUS.pdf

© 2020 г. Валуев В.А.

Институт экологической экспертизы и биоинформационных технологий.

Респ. Башкортостан, Уфимский район, 450571, д. Юматово, ул. Парковая, д. 36.

E-mail: ValuyevVA@mail.ru

Если у кого-то появилось желание провести инвентаризацию какой-либо территории, то в первую очередь, он должен ознакомиться с трудами тех специалистов, которые работали на ней. Иначе, какая же это инвентаризация? Но Ю.С. Моновой и Э.З. Габбасовой, видимо, это было не интересно. Они не потрудились даже зайти на сайт Башкирского республиканского орнитологического общества http://ecobioexpert.ru/?page_id=7453, где ежеквартально добавляются вновь опубликованные работы башкирских орнитологов. Тогда бы они узнали, что в 2017 г. в этом районе работали их коллеги и обнаружили змееяда (Валуев, Зернов, 2017). Тогда и их инвентарный список пополнился бы этим видом. А так, получается, что за всю инвентаризацию с 2014 по 2019 гг., змееяд отсутствовал на территории района. Не лишним для авторов оказалась бы информация о том, что обилие авифауны в Благовещенском районе составило 263 особи/км² (Валуев, Зернов, 2017а). При этом бы Э.З. Габбасова (2019) узнала, что краснозобый конёк (Валуев, 2017) регистрировался в Аургазинском районе в 2017 г. (рис. 1 и 2) и удержалась бы заявлять, что «Новой информации о встречах данного вида на территории республики с конца 1980-х гг. не поступало» (Габбасова, 2019).

Странно, что за 5 лет (2014-2019 гг.) авторами не встречен тетерев, который, по нашим данным, широко распространен по району (рис. 3).

Рис. 1 и 2. Краснозобые коньки в Аургазинском районе 14.09.2017

(фото Валуева В.А.)

Если бы они прочитали статью В.А. Валуева и В.В. Загорской (2014б), то узнали бы о существовании в Благовещенском районе этого вида.

Рис. 3. Тетерева в окрестностях д. Седяш Благовещенского района

30 апреля 2017 г. (фото В.А. Валуева).

Утверждение Ю.С. Моновой и Э.З. Габбасовой о том, что «по орнитофауне 4 из соседних 7 районов — еще 6 публикаций (Валуев, 2004, 2019; Бехтерева, Гареева, 2015; Бехтерева и др., 2015; Мигранов и др., 2017а, б)», – просто обескураживает. Во-первых, публикации имеются по всем соседним районам; во-вторых, статей про авифауну соседних с Благовещенским районами больше того, что указали эти авторы – более, чем в 10 раз. Не поленившись, мы решили посчитать их на сайте БРОО http://ecobioexpert.ru/?page_id=7453. Но на 74-ой статье остановились, дойдя только до буквы «З». Чтобы не быть голословными, приводим эти работы: Абдрахманова Л.Р., Валуев В.А. (2011); Валуев В.А. (1984, 1989, 2002, 2002а, 2003, 2003а-в, 2004, 2005, 2008, 2008а-в, 2009, 2009а, 2013, 2013а-в, 2014, 2014а-г, 2015, 2015а-д, 2016, 2017, 2017а, 2018, 2018а, 2019, 2019а-г); Валуев В., Валуев К. (2001); Валуев, Загорская (2014, 2014а,б); Валуев, Зернов (2017, 2017а,б, 2018, 2018а); Валуев и др. (2007); Григорьев А.Е. (2014); Загорская (2012, 2014, 2014а, 2015, 2015а); Загорская, Валуев (2013); Зернов (2015, 2015а,б, 2016, 2016а,б, 2017, 2017, 2017а,б, 2018, 2019). А всего на сайте размещены работы 157 авторов! Так как же можно говорить только о шести публикациях!? Очень стыдно должно быть Ю. С. Моновой и Э.З. Габбасовой за такое вопиющие незнание предмета изучения. О каком же доверии к знанию этих авторов может идти речь?

Путаница в систематике также настораживает. По какому каталогу они работали? Так, камышовую овсянку Emberiza schoeniclus они называют тростниковой. Но, А.И. Иванов (1976), Л.С. Степанян (1990, 2003), Е.А. Коблик и др. (2006) называют Emberiza schoeniclus – камышовой овсянкой! Т.к. порядок расположения видов заканчивается семейством овсянок, то можно предположить, что авторы использовали каталог Л.С. Степаняна (2003) или Е.А. Коблика и др. (2006). Но по Л.С. Степаняну воробьиный сыч имеет порядковый номер 413, а длиннохвостая неясыть – 416; у Е.А. Коблика и др. (2006) 407 и 411 соответственно, в то время как Ю.С. Монова и Э.З. Габбасова поместили воробьиного сыча перед длиннохвостой неясытью. К тому же, Е.А. Коблик и др. (2006) называют воробьиного сыча – воробьиным сычиком; значит, авторы использовали и не эти каталоги. Кстати, в списке литературы не указан вообще никакой каталог. Встаёт вопрос: – зачем браться за инвентаризацию, когда не знаешь систематику?

Непонятно, почему Ю.С. Монова и Э.З. Габбасова ссылаются на список видов птиц Башкирии, составленный П.Г. Полежанкиной и Э.З. Габбасовой (2017) на основе данных других авторов. Ведь они же сами не проводили полевые исследования авифауны Башкирии. П.Г. Полежанкина изучала птиц только в горах южной оконечности республики, а Э.З. Габбасова, судя по её публикациям, вообще никуда не выезжала. Тем более, что на этот каталог составлена отрицательная рецензия (Валуев, 2018б): http://ecobioexpert.ru/?page_id=9180.

Авторы указывают: «Для характеристики относительного обилия птиц использовали критерии А.П. Кузякина (1962)». Но разве он вводил категорию «малочисленный вид»? В его шкале обилия «обычный вид» от 0 до 9 особей/км², а ниже от 0 до 0,1 – «редкий вид», затем – «очень редкий» 0,01 и ниже. Шипуна с обилием 0,001 ос./км² они относят к категории «очень редкий вид». И в то же время, к ней причисляют и пустельгу, с обилием, 0,0003 ос./км²! Следовательно, Ю.С. Монова и Э.З. Габбасова пользовались шкалой обилия того, которого не знают; но не А.П. Кузякина (1962).

Указания на изменение обилия по годам «Общая плотность птиц в 2017 г. составила 302 ос/км², в 2018 г. — 265 ос/км², а в 2019 г. — на 45% выше, чем годом ранее (384 ос/км²)» тоже шокирует. Ведь абзацем выше они указывают сроки проведения учётов: «11 июня, 14–18 июля 2017 г., 2–5 июля 2018 г., 24–28 июня 2019 г.». Таким образом, в 2017 г. они изучали птиц 6 дней (июнь-июль), в 2018 г. – 4 дня (начало июля) и в 2019 г. – 5 дней (конец июня). В сущности, учёты проводились в эти года с длительными перерывами лишь с 11 июня по 5 июля (меньше месяца). О какой инвентаризации фауны района может вообще идти речь? Причём указывают на методику Ю.С. Равкина (1967). Видимо, они с ней вообще не знакомы; ибо та методика предполагает изучение территории в каждые две недели! А здесь? В 2017 г. – в первой половине июня и во второй половине июля; в 2018 г. – в начале июля, а в 2019 г. – в конце июня. Это, что? Насмешка над методикой; или орнитологами? О какой инвентаризации авифауны может идти речь, если отсутствуют данные за март, апрель, май, август и сентябрь? Разве для авторов сокрыто, что у некоторых видов птенцы становятся на крыло уже в мае? Что есть выводки в августе и сентябре?

Ю.С. Монова и Э.З. Габбасова далее указывают: «Следует заметить, что, поскольку плотность птиц разных групп птиц рассчитывали без применения дополнительных корректирующих коэффициентов, некоторые виды (камышница, тетеревятник, обыкновенная пустельга, желна и др.) оказались в группах редких или малочисленных видов, хотя на самом деле вполне обычны». Видимо, авторы не понимают того, что пишут сами. По изложенному ими, получается, что методика Ю.С. Равкина (1967) понижает реальное обилие птиц. А если бы применили какие-то «дополнительные корректирующие коэффициенты», то всё встало бы на свои места; и те, которые попали в категорию «редкие», стали бы «обычными»!!! Хотелось бы познакомиться с обоснованием такого мнения. Жаль, что они не привели ссылки на эти коэффициенты.

Знание биологии птиц, тоже оставляет желать лучшего. Про курганника пишут: «Предположительно залетная особь пролетела 24 июля 2016 г. (довольно низко, позволив хорошо себя рассмотреть) транзитом на восток в окрестностях д. Сергуяз». Следует им знать, что если хищник летит низко, то он охотится; а когда летит «транзитом» – то летит очень высоко. Также возникает сомнение в определении, т.к. пояснение «позволив хорошо себя рассмотреть» показывает на отсутствие знаний диагностических признаков этого вида.

Про малую крачку сообщают: «На р. Белой возле д. Дмитриевка 27 июня 2019 г. наблюдали 4 взрослых особей. Неоднократно малых крачек встречали также наши коллеги в черте г. Уфы в ходе проекта по созданию атласа птиц города. Предполагаем, что численность вида находится в стадии восстановления». Вот так, по «неоднократному наблюдению этого вида в Уфе» предположили о восстановлении его в Благовещенском районе! Или Башкирии? И, ведь, где логика? Данные по Уфе они принимают как влияющий фактор на авифауну Благовещенского района, а данные по соседним районам – они игнорируют! А, ведь, к тем 75 работам (о которых мы упомянули выше), можно прибавить ещё несколько десятков именно по Уфе.

Зачем в очерке про пеночку-трещотку ¾ его объёма посвятили наблюдениям её в Уфе – вообще непонятно.

Интересна позиция Ю.С. Моновой и Э.З. Габбасовой к другим зоологам. Так они указывают: «В дополнение к нашим данным М.А. Фоминых (2010) зарегистрировал в августе еще 9 видов». Заметьте, М.А. Фоминых, на 4 года раньше их проводивший исследования, – ДОПОЛНИЛ учёты Ю.С. Моновой и Э.З. Габбасовой. Т.е. не они дополнили его данные, а он – их!! Вот, ведь, два центра Земли сошлись!

Глядя на представленную таблицу, радуешься изобилию хищных птиц. Чёрный коршун (2019 г.) – 5 особей/км²!! Не трудно посчитать количество этих хищников. Площадь района составляет 3059 км². Следовательно, коршунов – более 15 тысяч особей!! Полевых луней 2447, тетеревятников – 2 141 и т.д. Да ведь с таким количеством хищных птиц их следует экспортировать за евро, пополняя бюджет республики!

Понятно, что Ю.С. Монова ещё школьница. И какие-либо упрёки в её сторону допускать нельзя. Хорошо уже, что она старается проводить исследования. Молодец!! Вся вина в безграмотности статьи ложится на её учительницу Э.З. Габбасову. К большому сожалению, отрицательные рецензии, в настоящее время, – большая редкость. Поэтому размножаются те, кто сочиняет статьи, не понимая сути предмета. Это очень печально, т.к., во-первых, их ученики остаются не только безграмотными, но, что ещё хуже, начинают следовать стопам своих горе-учителей. Во-вторых, будущее поколение, видя, что на эти статьи нет отрицательных рецензий, будут считать, что так всё и было. Прецеденты уже есть. А это – большое горе для науки. Взять, хотя бы составление Красных книг, когда составители иногда приезжают (бывает, что вообще не приезжают) на несколько дней и, впоследствии, «без мук рождают» Красные книги!! Вот так, за несколько дней, «проведя инвентаризацию» всей фауны области (края) и выявив самые редкие виды!

Таким образом, наука превращается в «научный фарс», где есть всё (обман, лень, безграмотность и т.п.), – кроме науки. Если на это не обращать внимания, то страна потеряет орнитологию (зоологию) совсем. А место, дорожащих своей репутацией учёных, – займут аферисты от науки (тоже прецедентов хватает).

Соответственно встаёт вопрос к редакторам научных журналов – почему не следите за работой рецензентов? Кто, например, рецензировал статью Ю.С. Моновой и Э.З. Габбасовой? Ведь, то, что раскрыто выше, должен был сделать рецензент журнала! Ведь в редколлегии журнала «Фауна Урала и Сибири» девять докторов наук (с гл. редактором – 10) и один кандидат! Неужели все они «свадебные генералы»? Вот уж действительно, – у семи нянек дитя без глаза!

Литература

Абдрахманова Л.Р., Валуев В.А. Сокращение численности обыкновенного скворца Sturnus vulgaris в деревнях Башкортостана (на примере д. Юматово) // Экология и природопользование: прикладные аспекты: материалы I Региональной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных. Уфа: Изд-во БГПУ, 2011. С. 4.

Валуев В.А. Встречи редких видов птиц в Башкирии // Вопросы экологии животных Южного Урала, вып. 2. Уфа, 1984. С. 71-75.

Валуев В.А. К орнитофауне БАССР // Распространение и фауна птиц Урала. Свердловск, 1989. С. 29-30.

Валуев В.А. Зимняя орнитофауна лесостепной зоны Предуралья Башкирии // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Сборник статей и кратких сообщений. Екатеринбург: Изд-во “Академкнига”, 2002. – С. 63-69.

Валуев В.А. К авифауне лесостепи Предуралья Башкирии // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, изд-во «Екатеринбург», 2002. С. 69-71.

Валуев В.А. К распространению трясогузок в Башкирии // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, изд-во Уральского университета, 2003. С. 71-73.

Валуев В.А. Новые данные по авифауне лесостепных районов Предуралья Башкортостана // Итоги биологических исследований. 2001 г. Вып. 7. Сборник научных трудов. Уфа, РИО БашГУ, 2003а. С. 51-54.

Валуев В.А. Данные автоучётов хищных птиц в лесостепной зоне Башкортостана, проведённых в весенне-осенний периоды 2001-го и 2002-го годов // Итоги биологических исследований. 2001 г. Вып. 7. Сборник научных трудов. Уфа, РИО БашГУ, 2003б. С. 59-60.

Валуев В.А. Дополнительные сведения о редких птицах Башкирии // Итоги биологических исследований. 2001 г. Вып. 7. Сборник научных трудов. Уфа, РИО БашГУ, 2003в. С. 54.

Валуев В.А. Обзор отряда Соколообразные Башкортостана // Вестник Башкирского университета. № 4. Уфа, 2004. С. 34-42.

Валуев В.А. Кулики (Limicoli) Башкортостана // Вестник Башкирского университета. № 2. Уфа, 2005. С. 48-55.

Валуев В.А. Распространение подвидов обыкновенного поползня и обыкновенной овсянки на территории Башкортостана // Материалы III всероссийской конференции «Принципы и способы сохранения биоразнообразия». Йошкар-Ола, Пущино, 2008. С. 319.

Валуев В.А. К распространению ходулочника в Башкортостане // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, изд-во Урал. ун-та, 2008а. С. 18.

Валуев В.А. Обзор распространения птиц Башкортостана: отряды Гагарообразные, Поганкообразные, Пеликанообразные и Аистообразные (1840-2007 гг.) // Волжско-Камский орнитологический вестник. Вып. 1. Чебоксары, ИП Кувшинская В.Г., 2008б. С. 12-16.

Валуев В.А. Экология птиц Башкортостана (1811-2008). – Уфа: Гилем, 2008в. – 712 с.

Валуев В.А. Птицы семейств Oriolidae, Sturnidae, Corvidae, Bombycillidae, Cinclidae, Troglodytidae и Prunellidae, обитающие на территории Башкортостана // Вестник Башкирского университета. Том 14. № 1. Уфа, 2009. С. 76-79.

Валуев В.А. Обзор распространения и численности птиц семейств: Воробьиные, Вьюрковые и Овсянковые // Волжско-Камский орнитологический вестник. Чебоксары, 2009а. Выпуск 3. С. 4-9.

Валуев В.А. Динамика обилия доминирующих видов птиц в сёлах Уфимского района Башкирии в 2013 г. // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции “Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития ‘2013”. Выпуск 2. Том 36. Одесса: КУПРИЕНКО, 2013. Цит: 213-021. С. 35-37.

Валуев В.А. Сезонная динамика обилия трясогузок Уфимского района Башкирии в 2013 г. // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции “Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития ‘2013”. Выпуск 3. Том 44. Одесса, КУПРИЕНКО, 2013а. Цит: 313-0300. Стр. 51-54

Валуев В.А. К орнитофауне поймы нижнего течения реки Уршак (Башкирия) // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2013а. Вып. 18. С. 11-16.

Валуев В.А. Гибрид обыкновенной и садовой овсянок в Башкирии // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2013б. № 4. С. 11.

Валуев В.А. Наблюдения пискульки и большого баклана в Башкирии // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2013в. Вып. 18. С. 9-11.

Валуев В.А. К весенней авифауне окрестностей уфимского аэропорта // Зоологические чтения–2014. Мат-лы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (г. Новосибирск, 11 апреля 2014 г.). Новосибирск, 2014. С. 191-193.

Валуев В.А. Динамика обыкновенной пустельги Falco tinnunculus в Башкирии // Сборник научных трудов SWorld Вып. 3. Т. 36. Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2014а. ЦИТ: 314-585. С. 65-69.

Валуев В.А. К биологии и распространению садовой Acrocephalus dumetorum и болотной A. palustris камышовок на северо-востоке Башкортостана // Русский орнитологический журнал 2014б, Том 23, Экспресс-выпуск 1074: 3735-3737.

Валуев В.А. К гнездящимся видам птиц Иглинского района Башкирии // Сборник научных трудов SWorld Вып. 3. Т. 36. Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2014в. ЦИТ: 314-014. С. 12-17.

Валуев В.А. К динамике Motacillidae в Республике Башкортостан // Русский орнитологический журнал 2014г, Том 23, Экспресс-выпуск 1040: 2663-2668.

Валуев В.А. Весенняя динамика птиц в д. Искино (Башкирия) // Башкирский орнитологический вестник. 2015. № 14. C. 8-11

Валуев В.А. К распространению глухой кукушки Cuculus saturatus в Башкирии // Башкирский орнитологический вестник. 2015а. № 14. C. 12-13.

Валуев В.А. Регистрация галстучника Сharadrius hiaticula на территории Башкирии // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2015б. № 7. С. 8-10.

Валуев В.А. О состоянии серой куропатки Perdix perdix в Башкирии // Русский орнитологический журнал 2015в, Том 24, Экспресс-выпуск 1183: 3134-3136.

Валуев В.А. К распространению красношейной поганки в Башкирии // Русский орнитологический журнал 2015г, Том 24, Экспресс-выпуск 1207: 3876-3877.

Валуев В.А. К распространению крачек в Башкирии в 2008-2015 гг. // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2015д. № 10. С. 3-11.

Валуев В.А. Беркут Aquila chrysaetos и могильник A. heliaca в Башкирии // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2016. № 11. С. 7-14.

Валуев В.А. Новая встреча краснозобых коньков Anthus cervinus в Башкирии // Башкирский орнитологический вестник. 2017. № 24. С. 47-50.

Валуев В.А. Чайковые laridae Башкортостана в период 2007-2017 гг. // Башкирский орнитологический вестник. 2018. № 26. С. 26-38.

Валуев В.А. К авифауне центральных районов Башкирии // Вестник московского городского педагогического университета. Серия: естественные науки. 2018а. № 3 (31). С. 8-17.

Валуев В.А. Рецензия на публикацию Полежанкиной П.Г. и Габбасовой Э.З. «Аннотированный список видов птиц Республики Башкортостан (2017)» // Башкирский орнитологический вестник: Научный журнал. Вып. 25 (март) / отв. ред. В.А. Валуев. Уфа: РИЦ БашГУ, 2018. С.3-16.

Валуев В.А. Птицы северо-запада Башкирии (2017-2019 гг.) // Башкирский орнитологический вестник. 2019. № 30. С. 8-18.

Валуев В.А. Колония черноголового чекана в Предуралье Башкирии // Башкирский орнитологический вестник. 2019а. № 31. С. 12-13.

Валуев В.А. Новые данные по орлу-карлику, могильнику и степному орлу в Башкирии // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2019б. № 25. С. 18-23.

Валуев В.А. Сравнение состояния боровой дичи центральных и северо-западных районов Башкирии // Вестник охотоведения. 2019в, том 16, № 2. С. 94-100.

Валуев В.А. О гуменнике Сушкина Anser neglectus Sushkin, 1897 в Башкирии // Русский орнитологический журнал. 2019. 28 (1738): 960-964.

Валуев В.А., Биктимерова Г.М., Чиглинцева М.Н., Валлиулин Э.Г. К экологии сапсана в Предуралье Башкортостана // Башкирский орнитологический вестник. 2009. № 7. С. 6.

Валуев В.А., Валуев К.В. Новые наблюдения редких видов птиц в Башкирии // Итоги биологических исследований. Вып. 6. 2000 г.: Сборник научных трудов // Изд-е Башкирск. ун-та. Уфа, 2001. С. 161-163.

Валуев В.А., Загорская В.В. Белокрылый клёст Loxia leucoptera Башкирии // Русский орнитологический журнал 2014. Том 23. Экспресс-выпуск 980: 907.

Валуев В.А., Загорская В.В. К распространению тетерева Lyrurus tetrix осенью в Предуралье и горах Башкирии // Современные проблемы эволюции и экологии. Сб. мат. международной конф. Ульяновск, УлГПУ, 2014а. С. 279-282.

Валуев В.А., Загорская В.В. К рациону питания тетерева Lyrurus tetriх в Башкирии // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2014б. Вып.5. С. 26-27.

Валуев В.А., Зернов Д.А. Новая встреча змееяда Circaetus gallicus в Башкирии // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2017. № 17. С. 42-47.

Валуев В.А., Зернов Д.А. К авифауне центральных районов Башкирии (весна-осень 2017 г.) // Башкирский орнитологический вестник. 2017а. № 24. С. 18-28.

Валуев В.А., Зернов Д.А. Снегири Pyrrhula pyrrhula в Башкирии // Башкирский орнитологический вестник. 2017б. № 23. С. 3-6.

Валуев В.А., Зернов Д.А. К авифауне северо-запада Башкирии // Башкирский орнитологический вестник. 2018. № 27. С. 9-17.

Валуев В.А., Зернов Д.А. Встреча глухой кукушки Cuculus saturatus на северо-западе Башкирии // Башкирский орнитологический вестник. 2018. № 27. С. 18-21.

Габбасова Э.З. Встреча краснозобого конька в Башкортостане // Фауна Урала и Сибири. 2019. № 2. С. 119-120.

Григорьев А.Е. Встреча короткохвостого поморника в Башкирии // Башкирский орнитологический вестник. 2014. № 12. С. 22.

Загорская В.В. К распространению ремеза на территории Башкортостана // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири: Региональный авиафаунистический журнал. Вып. 17. 2012 г. с. Издательство Уральского университета. С.69-71.

Загорская В.В. К зимовке некоторых птиц в Башкирии в 2013/14 году // Русский орнитологический журнал 2014, Том 23, Экспресс-выпуск 995: 1362-1364.

Загорская В.В. К орнитофауне окрестностей озера Ольховое // Русский орнитологический журнал 2014. Том 23. Экспресс-выпуск 966: 399-401.

Загорская В.В. К исследованию авифауны поселков Уфимского района республики Башкортостан // Башкирский орнитологический вестник. 2015. № 15. С. 21-25.

Загорская В.В. К авифауне Кушнаренковского района Республики Башкортостан // Башкирский орнитологический вестник. 2015. № 15а. С. 25-29.

Загорская В.В., Валуев В.А. Встреча змееяда в центральной Башкирии // Башкирский орнитологический вестник. 2013. № 11. С. 15-16.

Зернов Д.А. Рогатый жаворонок Eremophila alpestris flava (Gmelin, 1789) в Башкирии // Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск 1202: 3710-3711.

Зернов Д.А. Дополнительные данные о нахождении урагуса в Башкирии // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2015а. № 10. С. 12-15.

Зернов Д.А. О встрече белой лазоревки Рarus cyanus в Республике Башкортостан // Башкирский орнитологический вестник. 2015б. № 16. С.35-39.

Зернов Д.А. Численность дубровника Emberiza aureola в окрестностях Уфы // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2016. № 11. С. 16-18.

Зернов Д.А. Встреча тетерева Lyrurus tetrix в Уфимском районе // Башкирский орнитологический вестник. 2016а. № 19. С. 40-42.

Зернов Д.А. Зимование коноплянки Acanthis cannabina в Башкирии // Башкирский орнитологический вестник. 2016б. № 17. С. 38-41.

Зернов Д.А. Встреча московки Parus ater в Уфимском районе в летний период // Башкирский орнитологический вестник. 2017. № 23. С. 39-43.

Зернов Д.А. Встреча овсянки-крошки Emberiza pusilla в Иглинском районе Башкирии // Башкирский орнитологический вестник. № 23. 2017а. С. 61-62.

Зернов Д.А. Заметки о редких птицах Башкирии // Башкирский орнитологический вестник. 2017б. № 24. С. 39-46.

Зернов Д.А. Зимовка зеленушки Chloris chloris в Башкирии // Башкирский орнитологический вестник. 2018. № 25. С.41-42.

Зернов Д.А. Дополнительные сведения о встрече щура Pinicola enucleator в Башкортостане // Башкирский орнитологический вестник. 2019. № 32. С.24.

Иванов А.И. Каталог птиц СССР. Наука, Ленинград, 1976. 276 с.

Коблик Е.А., Редькин Я.А., Архипов В.Ю. Список птиц Российской федерации. М.: Товарищество научных изданий КМК. 2006. 256 с.

Монова Ю.С., Габбасова Э. З. Результаты инвентаризации орнитокомплекса Благовещенского района Республики Башкортостан // Фауна Урала и Сибири. 2019, № 2. С. 164–171.

Степанян Л.С. Конспект орнитологической фауны СССР / Отв. ред. акад. В. Е. Соколов. — М.: Наука, 1990. — 728 с.

Степанян Л.С. Конспект орнитологической фауны России и сопредельных территорий (в границах СССР как исторической области). — М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. — 808 с.

Статья поступила в редакцию 16.02.2020 г.

УДК 598.289.1

Московка в Башкирии

© 2020 г. Валуев В.А.

Институт экологической экспертизы и биоинформационных технологий.

Респ. Башкортостан, Уфимский район, 450571, д. Юматово, ул. Парковая, д. 36.

E-mail: ValuyevVA@mail.ru

Э.А. Эверсманн (1866) указывал на московку, как на обыкновенный вид. П.П. Сушкин (1897) сообщал, что южная граница её в Предуралье доходит до Бирска (55°25′ с.ш. 55°32′ в.д.), а по горам спускается южнее. С.В. Кириков (1952) выводок встретил в Башкирском заповеднике, а 12 июля взрослых птиц – в его окрестностях. Однако В.Д. Ильичёв и В.Е. Фомин (1988) этот вид вообще в Башкирии не наблюдали.

Ранее (Валуев, 2008) в горах мы наблюдали выводки в Мелеузовском, Белорецком и Бурзянском районах, что говорило о том, что данный вид хоть и спорадично, но, всё же, обитает в горах Урала.

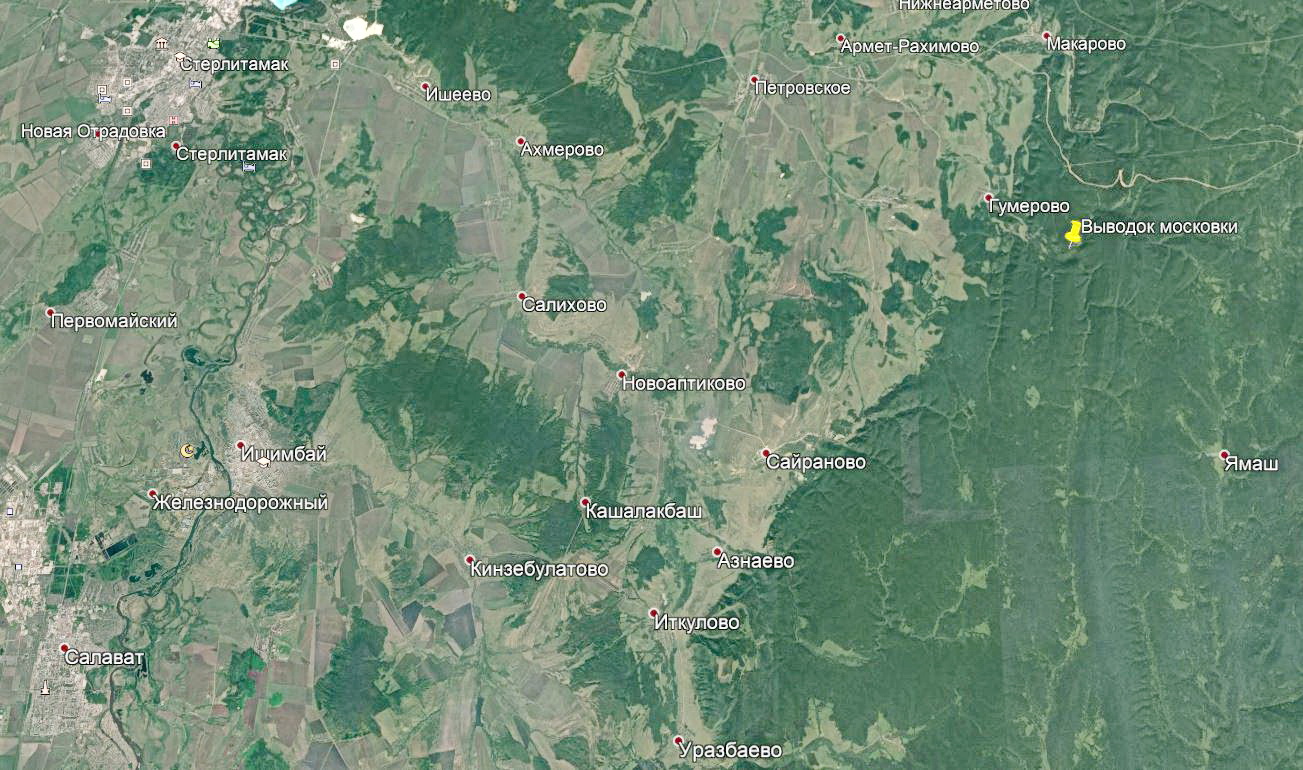

Рис. 1. Место регистрации московки 12 июля 2019 г.

в западных предгорьях Урала.

Это подтвердили и находки выводков московки у западных предгорьев Гафурийского района 9-10 июля 2003 г. (окрестности оз. Белое озеро 56°01'43.58"С, 56°16'34.44"В на высоте 100-110 м над. ур.м.) и Ишимбайского района 12 июля 2019 г. – в ельнике в 4,5 км на юго-восток от д. Гумерово (53°32'20.76"С, 56°37'0.32"В), на высоте 290 м над ур.м. (рис. 1).

В летний период в Предуралье Башкирии, мы наблюдали московок лишь несколько раз. В середине июня 2002 г. в смешанном лесу в окрестностях д. Юсупово Дюртюлинского района; в середине июля 2006 г. в окрестностях д. Соколки Белокатайского района; в конце мая 2012 г. в Татышлинском районе; в конце июля 2015 г. в Уфимском районе в окрестностях д. Осоргино.

Рис. 2. Московка 26.04.2019 г. (фото автора).

11 августа 2016 г. зарегистрирована одна особь в окрестностях с. Усень-Ивановское Белебеевского района, в междуречье Тюрякай и Усень. Но, скорее всего, это была кочующая птица; т.к. днём ранее она не регистрировалась.

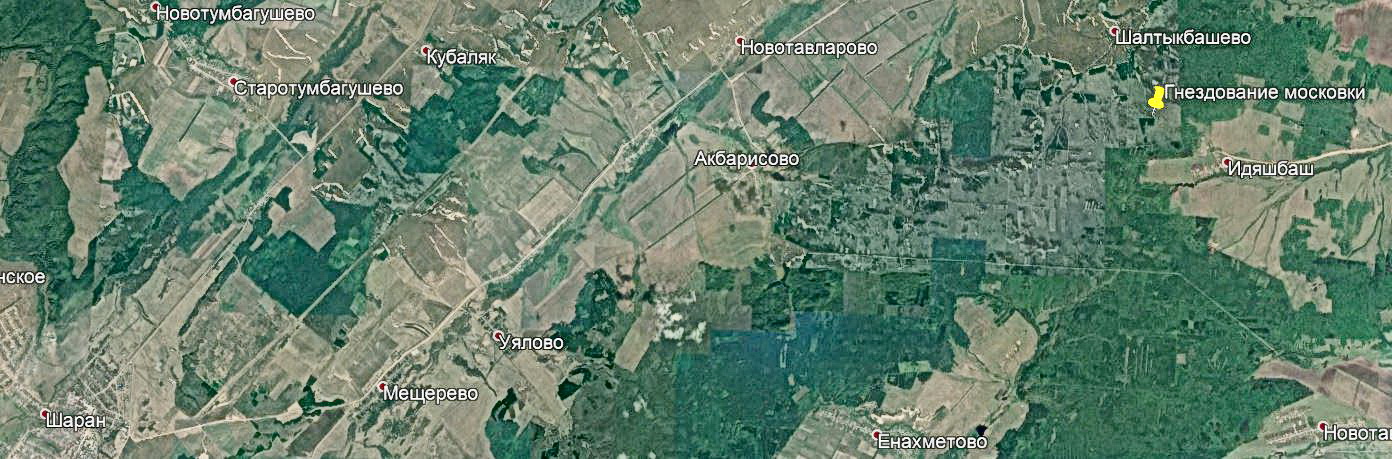

26 апреля 2019 г. мы наблюдали московок (рис. 2), охраняющих гнездовую территорию в смешанном лесу Шаранского района, в 2-3 км южнее д. Шалтыкбашево: 54°52'32.10" с.ш., 54°18'7.44" в.д., (рис. 3), т.е. почти на 60 км южнее Бирска.

Рис. 3. Самая южная точка гнездования московки в Предуралье.

Следует упомянуть о встрече одной особи 22 июля 2017 г. под Уфой (Зернов, 2017). Этот автор предположил, что ареал московки продвигается от горной области Урала к западу. Судя по всему, этот вид расширяет свой ареал, продвигаясь одновременно на юг и на запад.

Литература

Валуев В.А. Экология птиц Башкортостана (1811-2008). Уфа: Гилем, 2008. 712 с.

Зернов Д.А. Встреча московки Parus ater в Уфимском районе в летний период // Башкирский орнитологический вестник. 2017. № 23. С. 39-43.

Ильичёв В.Д., Фомин В.Е. Орнитофауна и изменение среды (на примере Южно-Уральского региона). М.: Наука. 1988. 247 с.

Кириков С.В. Птицы и млекопитающие в условиях ландшафтов южной оконечности Урала. М., 1952. 412 с.

Сушкин П.П. Птицы Уфимской губернии // Материалы к познанию фауны и флоры Росс. имп. отд. зоологии. Вып. 4. М., изд-во «Товарищество И.Н. Кушнерёвъ и К°», 1897. 331 с.

Эверсманн Э.А. Естественная история Оренбургского края. Ч. 1. Вступление в подробную естественную историю Оренбургской губернии. Оренбург, 1840. 99 с.; Ч. 3. Естественная история птиц Оренбургского края. Казань, 1866.

Статья поступила в редакцию 28.02.2020 г.

УДК 598.293.1

К поведению врановых

© 2020 г. Валуев В.А.

Институт экологической экспертизы и биоинформационных технологий.

Респ. Башкортостан, Уфимский район, 450571, д. Юматово, ул. Парковая, д. 36.

E-mail: ValuyevVA@mail.ru

Наверное, в наше время всякий человек считает, что врановые (по крайней мере, вороны и серые вороны) одни из самых умных, хитрых, пронырливых и быстро соображающих птиц. Этому в подтверждение приведут и ролики, и истории, и опыты. В данной заметке мы не собираемся это опровергать, но покажем, что данные таланты присущи не всем особям, а вероятно, небольшому их числу.

Приведём пример. На рисунке № 1 вольера, огороженная снизу металлической сеткой «Рабица», а сверху тканой сетью. Стоит она, уже около 4 лет; причём, потолок порван уже 3 года. Здесь, более двух лет живут куры. Интрига состоит в том, что врановые не залетают в вольеру, даже в зимнее время, когда еды практически нет, а там лежат останки животных. Года два назад в неё несколько раз залетала сорока; но, потом перестала. И это притом, что в вольеру помещают то требуху, то неочищенные черепа животных, то выливают помои. Так зимой 2019-2020 гг. в неё положили требуху волка и лисы, голову кабана и лося; но никто из этого семейства так и не залетел в неё.

В то же время, при разделке туши скота, буквально в 10-15 м от вольера (в переулке), за несколько минут после начала разделки, слетаются десятки серых ворон, сорок и воронов. Которые, окружая работающих людей, держаться от них, иногда до 5-7 м. И, хотя, по окончании работы на снегу почти ничего не остаётся (ведь люди теперь забирают всё, вплоть до кишок), десятки птиц, шныряя по кровавому снегу, ищут, хоть маломальские остатки, оставшиеся после разделки.

Т.к. вольера стоит уже несколько лет, то птицы должны к ней привыкнуть, тем более, что они – СИНАНТРОПНЫЕ, а дыры в потолке вольеры достаточно просторные, чтобы можно было вылететь в случае опасности. Чего бояться? Ведь и человек появляется рядом не более 2-3 раз в день. Но даже тогда, когда по малоснежью калитка вольеры была открыта сутками, врановые в неё не залетали. Зато воробьи «пасутся» там постоянно – с утра, до вечера. И видя в вольере воробьёв, синиц, кур и мясо, – ни одна ворона, ни один ворон – не влетают в вольеру!

Рис. 1. Вольера (фото автора).

Напрашивается вопрос, – неужели у них есть опыт, когда их ловили в подобных вольерах? Вряд ли. Мы вообще не слышали, чтобы этих птиц кто-то специально ловил. Можно приписать им разум, который бы предостерегал их: – «а вдруг, там ловушка»? Тогда почему этот разум не подскажет им о ловушке, которую могут применить люди во время разделки туши? Как видим, – логика разрушается.

И что интересно, даже когда крепили мясо диких животных снаружи ограды, то и тогда врановые к нему не подлетали (Валуев, 2018). А мясо, постепенно поедали большие синицы. Неужели врановые такие гурманы, что поедают только мясо домашней скотины? Но факт остаётся фактом. Даже, когда после снегопада и вьюги запорошено всё в посёлке, они не подлетают к туше дикого животного, даже положенного вне вольеры (Валуев, 2013, 2019).

Этой заметкой мы подводим итог шестилетнего наблюдения: если за такой период, серые вороны, сороки и вороны боятся подлетать к останкам животных в таком месте, где нет собаки, а днём практически нет людей, то это говорит об их слабоумии, а не об уме. Ум проявляет себя, когда животное добывает себе корм; а не голодает, когда он лежит открыто.

Литература

Валуев В.А. К питанию врановых в Башкирии // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции “Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития ‘2013”. Выпуск 3. Том 44. Одесса: КУПРИЕНКО, 2013. Цит: 313-0472. Стр. 54-56.

Валуев В.А. Поведение птиц об эволюции // Башкирский орнитологический вестник. 2018. № 25. С. 17-22.

Валуев В.А. К поведению Врановых и Воробьиных // Башкирский орнитологический вестник. 2019. № 20. С 9-18.

Статья поступила в редакцию 03.01.2020 г.

УДК 598.279.24

Зимовка сапсана в Башкирии

© 2020 г. Валуев В.А., Валуев К.В.

Институт экологической экспертизы и биоинформационных технологий.

Респ. Башкортостан, Уфимский район, 450571, д. Юматово, ул. Парковая, д. 36.

E-mail: ValuyevVA@mail.ru

П.П. Сушкин (1897) считал сапсана отчасти оседлым видом, указывая, что «Осенью и зимой сапсаны приближаются к городам и нередко поселяется на высоких колокольнях, чтобы ловить голубей…». С.В. Кириков (1952), сообщая о гнездовании сапсана в Южной оконечности Уральских гор, не упоминает об оседлости вида. В.Д. Ильичёв и В.Е. Фомин (1988) считали его практически исчезнувшим на гнездовании и, также, ничего не сообщали об его оседлости. Мы его считали перелётным видом, несмотря на то, что нам было известно о наблюдении сапсана в Кармаскалинском районе 11 ноября 2007 г. (Валуев, 2008). Однако, т.к. нам этот сокол никогда ни поздней осенью, ни в зимнее время не встречался (Валуев, 2002, 2004, 2016), то мы и не стали говорить об его оседлости.

Последующие наблюдения также не указывали на пребывание сапсана в зимнее время в Башкирии; тем более, что на автомобильных учётах с 2001 по 2012 гг. мы его вообще не регистрировали (Валуев, 2015). Наблюдения особей на осенних миграциях 3 и 20 октября (Валуев, Загорская, 2013), также не являлись доказательством о зимовке вида на территории республики, т.к. птицы могли быть мигрирующими. Если же предположить, что те особи были оседлыми, то следует говорить о гнездовании сапсана на границе Бураевского и Дюртюлинского районов, а также в окрестностях Стерлитамака и Ишимбая; таким образом, достаточно серьёзно передвинув границы ареала от горного массива Урала к западу (особенно в северной части Башкирии).

Поэтому, регистрация сапсана (рис. 1) в середине декабря 2019 г. является доказательством того, что этот вид зимует в республике; и, что мороз для него не является препятствием; т.е. он может благополучно зимовать, при наличии достаточной кормовой базы.

П.П. Сушкин (1897) указывал: « … самец и самка, и вне времени гнездовья не разлучаются». В данном случае, это подтверждается, т.к. до середины декабря 2019 г. в Уфе (микрорайон Черниковка) самец с самкой держались вместе; пока голубеводы не застрелили вторую (рис. 1). Самца они не смогли отстрелять, т.к., по их словам, он был очень осторожен.

Рис. 1. Самка сапсана, застреленная 15 декабря 2019 г. в Уфе;

(фото Валуева В.А.).

Длина тела самки составляла 470 мм, масса – 950 г., размах крыльев – 1008 мм, крыло – 342 мм. В брюшной полости обнаружены две нематоды, длинной около 20 см каждая (рис. 2).

Рис. 2. Нематоды в полости тела самки сапсана, застреленной 15.12.2019 г. в Уфе

(фото Валуева В.А.)

Литература

Валуев В.А. Зимняя орнитофауна лесостепной зоны Предуралья Башкирии // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Сборник статей и кратких сообщений. Екатеринбург: Изд-во "Академкнига", 2002. С. 63.

Валуев В.А. Обзор птиц отряда Соколообразные Башкортостана // Вестник Башкирского университета. 2004, № 4. С. 34-42.-69.

Валуев В.А. Экология птиц Башкортостана (1811-2008). Уфа: Гилем, 2008. 712 с.

Валуев В.А. К распространению дневных хищных птиц (Falconiformes) на Южном Урале // Вестник охотоведения. Т. 12, № 2, 2015. С. 149-155.

Валуев В.А.К динамике зимней авифауны населённых пунктов Уфимского района Башкирии // Башкирский орнитологический вестник. 2016. № 18. С. 3-11.

Валуев В.А., Загорская В.В. К миграции сапсана Falco peregrin u s на территории Предуралья Башкирии // Башкирский орнитологический вестник. 2013. № 11. С. 9.

Ильичёв В.Д., Фомин В.Е. Орнитофауна и изменение среды (на примере Южно-Уральского региона). М.: Наука. 1988. 247 с.

Кириков С.В. Птицы и млекопитающие в условиях ландшафтов южной оконечности Урала. М., 1952. 412 с.

Сушкин П.П. Птицы Уфимской губернии // Материалы к познанию фауны и флоры Росс. имп. отд. зоологии. Вып. 4. М., изд-во «Товарищество И.Н. Кушнерёвъ и К°», 1897. 331 с.

Статья поступила в редакцию 14.03.2020 г.

УДК 598.265.1

Сизый голубь Columba livia в г. Уфе

Дата добавления: 2020-11-15; просмотров: 81; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!