Развитие систематики животных

Во второй половине XVIII в. господствующее положение в зоологической систематике занимала система Линнея. Она была основана на убеждении в независимом происхождении видов, и представляла собою наиболее разработанную для того времени искусственную систему. Не удивительно поэтому, что уже к исходу XVIII в. в зоологии накопилось множество фактов, не укладывавшихся или даже противоречащих этой системе. Возникла необходимость в реформе зоологической систематики. Ее подготовили труды большого числа зоологов, но главным образом она связана с исследованиями трех выдающихся французских ученых – Ламарка, Кювье и Этьена Жоффруа Сент‑Илера.

Реформа систематики в трудах Ламарка, Этьена Жоффруа Сент‑Илера и Кювье.

Ламарк пересмотрел классификацию Линнея и создал оригинальную систему, которую изложил в «Системе беспозвоночных животных» (1801) и «Философии зоологии» (1809). Он разделил всех животных на две основные группы – беспозвоночных и позвоночных, а затем подразделил их на 14 классов вместо 6 в системе Линнея. Группа «червей» системы Линнея разделялась на три класса: плоские, круглые и кольчатые черви. Это деление сохранилось до настоящего времени. Кроме того, Ламарк удачно сгруппировал отряды, особенно класса птиц и млекопитающих.

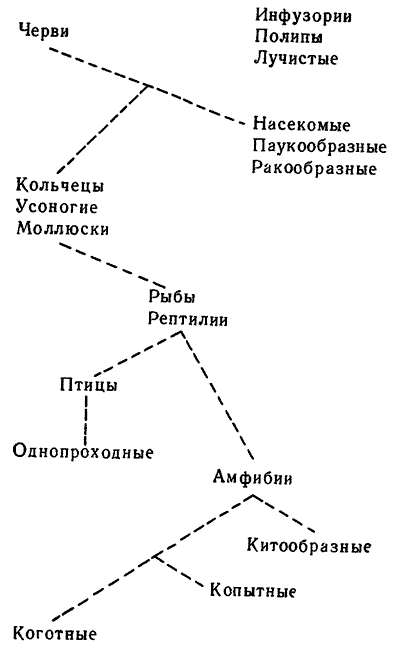

Систему животных, по Ламарку, можно представить в следующем виде:

Позднее в «Аналитической системе положительных знаний человека» (1820) Ламарк выделил еще два класса – оболочников и раковинных.

|

|

|

Человек был помещен на вершине родословного древа позвоночных. Однако, для того чтобы не вступать в открытый конфликт с официальным церковным вероучением, он вынужден был сделать оговорки о его ином происхождении.

Наряду с неоспоримыми достоинствами система животных Ламарка имела серьезные недостатки. Так, среди позвоночных животных амфибии остались искусственно объединенными с рептилиями, однопроходные (утконос и ехидна) были отнесены к классу птиц, отряд водных млекопитающих (тюлени, моржи, ламантины) был составлен на основании одной лишь внешней формы. Среди беспозвоночных животных к инфузориям Ламарк отнес большую часть простейших и даже личинок сосальщиков (церкарий), вследствие чего характеристика этого класса оказалась крайне неудачной. В класс полипов были включены губки, мшанки, некоторые оболочники и гидроиды. В классе лучистых, на основании чисто произвольных признаков, были собраны иглокожие, медузы, оболочники и даже ночесветка из простейших.

Причина многих недостатков системы Ламарка была обусловлена главным образом тем, что в угоду принципу о постепенном градационном усложнении организации животных он выделил шесть ступеней организации, которые не были таксономическими понятиями, и в ряде случаев «подгонял» под созданные им ряды те или иные группы животных, почему они часто оказывались искусственными.

|

|

|

Руководствуясь принципом «градации» и «постепенного совершенства организации», Ламарк создал первую генеалогическую таблицу животного царства.

Система Ламарка и его генеалогическая схема оказали существенное влияние на дальнейшее развитие систематики, так как они вели к осознанию родства между различными органическими формами и представляли собой первую попытку построить эволюционный ряд животных.

К пересмотру системы животного мира стремился также Жоффруа Сент‑Илер. Он исходил при этом из своего учения о единстве плана строения животных[117]. В 1796 г. он впервые установил единство сумчатых животных с плацентарными млекопитающими, а в 1802 г. описал новый род кистеперых рыб – Polypterus, который оказался промежуточным звеном, связавшим наземных позвоночных с первичными водными позвоночными. За период с 1803 по 1806 г. Жоффруа опубликовал около десяти монографий с описанием большого количества новых родов и видов животных. Например, в подклассе сумчатых, которых Жоффруа включил в класс млекопитающих, было выделено семейство сумчатых грызунов (Peramelidae) и семейство сумчатых куниц (Dasyuridae), ранее относившихся к сумчатым крысам (Didelphiidae). Он описал новые роды и виды сумчатых грызунов, в том числе сумчатую мышь и сумчатого барсука.

|

|

|

Значительное место в работах Жоффруа по систематике занимало изучение отряда приматов. Он установил и описал 18 новых родов, 15 видов и один подвид, разделил всех приматов на широконосых обезьян Нового Света и узконосых – Старого.

Система животных Ламарка. 1809.

Однако в эти годы Жоффруа Сент‑Илер еще не выходил за пределы изучения отдельных классов и не ставил вопрос о филогенетических связях между ними. Убедившись в единстве организации в пределах отдельных классов животных, Жоффруа смог присоединить сумчатых и однопроходных животных к классу млекопитающих и высказать предположение о существовании более широкого единства между всеми позвоночными животными.

Для доказательства единства между классами млекопитающих, птиц, рептилий (вместе с земноводными) и рыб Жоффруа Сент‑Илер в течение 1807 г. провел серию сравнительно‑анатомических исследований черепов эмбрионов млекопитающих и черепов взрослых животных, относящихся к другим классам позвоночных.

|

|

|

В результате ему удалось установить, что все основные кости, составляющие череп млекопитающих (лобные, височные, решетчатые, клиновидная, челюстная, затылочная и др.) имеются у животных всех других классов позвоночных.

Эти исследования были первым и важным шагом на пути к объединению четырех изолированных классов линнеевской системы в единый тип.

Выдающиеся заслуги в области систематики животных принадлежат также Кювье. Именно с его работами главным образом и связывают реформу зоологической систематики в начале XIX в.

Руководствуясь сравнительно‑анатомическим методом, одним из создателей которого он был, Кювье выделил те признаки строения животных, которые позволили ему в 1812 г. сгруппировать всех животных в четыре типа или ветви. Тем самым были заложены основы учения о типах в зоологии. Главными критериями деления животных на четыре тина организации Кювье считал особенности строения нервной системы, скелета и органов кровообращения.

Первый тип – позвоночные (Vertebrata) – состоял из млекопитающих, птиц, рептилий (вместе с амфибиями) и рыб. Он был определен совместно с Жоффруа.

Второй тип – мягкотелые (Mollusca) – состоял из пяти классов моллюсков: головоногих, крылоногих, плеченогих, безголовых (вместе с оболочниками) и усоногих. Положение ракообразных выяснено не было.

Третий тин – членистые животные (Articulata) – включал в себя четыре класса: кольчецов, к которым были отнесены лопатоногие моллюски, ракообразных, паукообразных и насекомых.

И, наконец, четвертый тип – лучистые (Padiata), куда входили пять классов: иглокожие, интестинаты (Polyzoa, круглые черви, немертины, плоские черви), стрекающие (медузы, ктенофоры, сифонофоры), полипы (остальные кишечнополостные и губки) и инфузории (простейшие и коловратки).

Последний тип оказался наименее удачным, так как в нем были собраны все беспозвоночные животные, кроме моллюсков, членистоногих и кольчецов. Он по существу представлял собой линнеевский отряд зоофитов.

Характеристика теории типов Кювье дана в главе 12, поэтому нет необходимости возвращаться здесь к этому вопросу. Нужно, однако, отметить, что при построении своей системы Кювье не избежал определенного влияния идеи «повышения организации». Это видно из расположения им типов в порядке убывающей степени совершенства организации входящих в них животных, однако это имело часто формальное значение. В равной мере, под понятием родственных отношений, которые он отмечал между отдельными видами, он подразумевал только близость в отношении строения.

Теория типов Кювье, несмотря на то, что автор придал ей метафизическое толкование, оказала огромное влияние на дальнейшее развитие систематики, так как она открывала широкие возможности для выяснения и отражения в систематике единства организации животных в пределах типов.

Дата добавления: 2020-04-25; просмотров: 252; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!