Раздел I I. Программные документы «бессрочного протеста»: основные тезисы и их критика

Раздел I. К теории управления организацией: «распределенный офис» и «распределенное управление»

В практику организации работы тех или иных учреждений или проектов все чаще входят такие формы как «распределенный офис» и «распределенное управление».

Форма организации по принципу «распределенного офиса» подразумевает, что сотрудники учреждения или проекта выполняют свой функционал на географическом удалении друг от друга. Такая форма организации работы сотрудников позволяет значительно сэкономить на операционных и транзакционных затратах, которые неминуемо возникают при функционировании географически локализованного офиса. Кроме того, форма «распределенного офиса» оказывается крайне эффективной в том случае, если работа организации охватывает значительные географические пространства. Такая схема позволяет привлекать к работе тех сотрудников, которые могут решать те или иные задачи прямо на местах.

Но форма организации работы – это еще не все. Очень важно выстроить и морфологию самой организации, то есть ее архитектуру, в рамках которой будут распределяться задачи и функции, необходимые для достижения поставленных целей. Классической схемой здесь может быть названа система иерархического управления, при котором определение задач, функционала и контроль их исполнения возлагается на единый центр. Разумеется, в жизни иерархическое управление устроено значительно сложнее, но основная суть заключается в том, что при иерархическом управлении решения принимаются в одном центре – будь то совет директоров большой компании (организации) или же единоличный руководитель небольшой фирмы или учреждения, организации.

|

|

|

С усложнением социальных, экономических отношений, с глобализацией таких отношений, с проникновением цифровых технологий в нашу повседневность, возникает потребность в управлении большими массами людей, решении бесчисленного количества оперативных задач, организацией деятельности в больших географических пространствах. В таких условиях, не просто управлять, но даже справляться с потоком оперативной входящей информации одному центру принятия решений становится все сложнее. Возникает потребность, распределить не только функционал сугубо исполнительский, но и функционал по принятию решений. В результате возникает такой феномен как «распределенное управление», то есть то управление, при котором центров принятия решений становится более, чем один. Более того, для повышения общей эффективности компании/организации возникает потребность в саморегуляции отдельных элементов организационной структуры: взаимный обмен ресурсами, информацией, оперативное принятие решений в соответствии с нуждами текущего момента.

|

|

|

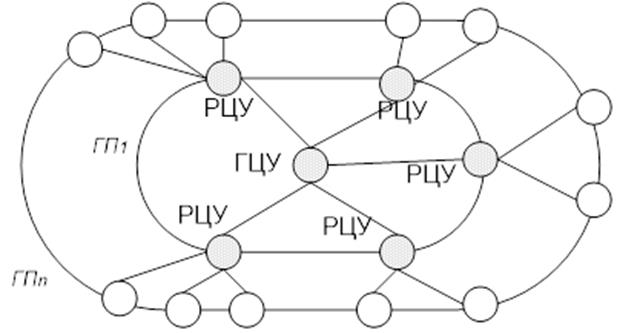

Так возникает модель сетецентрического распределенного управления. Исследователь В.Цветков описывает ее суть следующим образом: «Это (наличие связанности на нижнем уровне) осуществлять передачу ресурсов на случай такой необходимости от объекта, у которого имеются избыточные ресурсы к объекту ,у которого не хватает ресурсов. Таким образом, гетерогенность операционного уровня проявляется в распределенном управлении ресурсами. Гетерогенность верхних уровней управления проявляется в применении гармонизирующих информационных потоков, которые в разной степени воздействуют на нисходящие или восходящие информационные потоки».[1]

Рисунок 1. Сетецентрическое распределенное управление по В.Цветкову.

(https://sovman.ru/article/7602/)

На схеме мы видим, что в такой модели происходит передача управленческого функционала из главного центра управления (ГЦУ) в распределенные центры управления, которые в дальнейшем осуществляют координацию работы других элементов организационной структуры. Более того, сетецентрическая распределенная модель подразумевает не просто реализацию принципа субсидиарности, т.е. передачу управления, в другие центры, но и активное горизонтальное взаимодействие между ними и между подчиненными им структурами.

|

|

|

Такая управленческая модель задает соответствующие характеристики всей структуре организации. Первая характеристика – это гетерогенность структуры, т.е. ее сложность, которая определяется необходимостью выполнения многих разноплановых задач, возникающих в ходе достижения тех или иных целей. Вторая характеристика – это гомогенность самих структурных элементов: чтобы осуществлять управление эффективно, необходимо провести их унификацию и стандартизацию. Унификация и стандартизация их работы. упрощает не только вертикальные связи между элементами структуры, но и горизонтальную связанность.

Гетерогенность (разнообразие) любой структуры определяется функционалом, который диктуется поставленными перед ней целями и задачами. Это основа менеджмента, которая досталась нам в наследство от индустриального конвейера Форда: наиболее эффективно задачи выполняются при разделении труда. Разделение труда значительно уменьшает временные издержки, издержки коммуникации и пр. Поэтому, разделение труда (функционала) является обязательным условием выполнения большого объема однотипной работы. Одновременно с этим, сложность управляемой системы требует от ее структурных элементов гомогенности, то есть схожести, а иногда и тождественности: по форме организации, по форме поступающей в/из них информации.

|

|

|

Если мы видим перед собой некий феномен, который обладает сложностью структуры и гомогенностью ее составных элементов, скорее всего, мы имеем дело не со стихийным явлением, а с явлением сконструированным и управляемым. Понимание этого дает нам возможность лучше разобраться в природе функционирования и «бессрочного протеста».

Раздел I I. Программные документы «бессрочного протеста»: основные тезисы и их критика

Цели и задачи «бессрочного протеста» впервые были опубликованы в телеграмм-канале «Союз протестных групп» (@SPG_info) в 2018 г. Цели и задачи изложены в т.н. «Манифесте» (https://telegra.ph/Manifest-06-07) и «Требованиях» (https://telegra.ph/Trebovaniya-12-06-2). Текст «Манифеста» начал создаваться с 7 июня. Текст «Требований» - с 6 декабря 2018 г.. Редактирование «Манифеста» и «Требований» продолжалось несколько месяцев и динамику изменения текста «Манифеста» можно проследить с помощью отдельной страницы, которая также ведется в «Союзе протестных групп» - «История изменений манифеста» (https://telegra.ph/Istoriya-izmenenij-06-21). Первое изменение в текст «Манифеста» было внесено 21 июня. А последнее – 21 сентября 2018 г. Текст «Требований» был опубликован 6 декабря. В тот же день была опубликована и страница под названием «Коротко о нас» (https://telegra.ph/Kratko-12-06). Самым первым и важнейшим с точки зрения понимания сути «бессрочного протеста» является даже не «Манифест», а «Правила СПГ», которые были опубликованы за день до Манифеста – 6 июня.

1.1. «Правила СПГ» (@zakonprotest)

В тексте «Манифеста» указывается так называемый «опорный» канал «бессрочного протеста» - это «Союз протестных групп» - @SPG_info: «Наш канал @SPG_info – опорный пункт, где объединяются все сторонники бессрочного протеста». Также, тут дается ссылка на правила сообщества сторонников «бессрочки» - «Правила СПГ» (@zakonprotest). Первый же пункт определяет общие правила для всех чатов/каналов «бессрочки», точнее «Союза протестных групп»:

«1.1. Настоящие правила регулируют деятельность чатов и каналов СПГ и подлежат безусловном исполнению со стороны пользователей и администраторов».

Эти «Правила» являются своего рода «конституцией» «бессрочного протеста» и как любая «конституция» имеет несколько разделов: «Общие правила» (9 пунктов), «Правила сторонних обсуждений» (3 пункта), «Нецензурная лексика и оскорбления» (7 пунктов), «Правила тематических обсуждений» (5 пунктов), «Правила для каналов и чатов, членов союза протестных групп» (7 пунктов),

Интерес представляет заключительное положение Правил: «Правила союза протестных групп формируются строго в соответствии с законодательством РФ».

Рисунок 2. Общая информация о канале «Правила СПГ» (@zakonprotest). Скриншот из Телеграмма.

(https://t.me/zakonprotest)

В этих правилах мы видим первую перекрестную отсылку – к «Чату СПГ» (@agitation). Канал «Правила СПГ» был создан 2 июня. 6 –го июня он был переименован в «Правила СПГ». То есть, канал был создан одновременно с созданием первой редакции «Манифеста».

Важнейшим принципом «бессрочного протеста» является анонимность его участников. Этот принцип закрепляется так: «1.4. Ответственность за информацию, которую участник оставляет в своем профиле или сообщениях, целиком лежит на нем самом. 1.5. Чатам или каналам, участникам СПГ, запрещается публиковать сведения, которые могут нарушить анонимность кого либо. 1.6. Пользователям запрещено давать в сообщениях ссылки на сайты и веб-страницы, которые в перспективе могут передать IP адреса перешедших правоохранительным органам. Делается это в целях сохранения анонимности».

Под благовидным предлогом недопущения «флуда» в обсуждениях, администраторы чатов наделяются достаточно широкими правами: от удаления сообщений пользователя до его блокировки (внесения в «бан»).При этом определить сообщение как «флуд» имеет право администратор чата. Понятие «флуд» при этом в определении «Правил СПГ» довольно растяжимое понятие: «оставление в теме сообщения, не носящего смысловой нагрузки, сообщения, признанного модератором, или администратором бесполезным». Таким образом, у администратора есть широкое поле для цензурирования любого показавшегося тому «бессмысленным».

В разделе третьем «Нецензурная лексика и оскорбления» администраторы наделяются еще большими правами: «Определение тяжести проступка, оставляется на усмотрение администрации». И тут есть пункты, которые очень четко фиксируют системный подход к организации чатов «бессрочного протеста»: «3.6. Оскорбление пользователя модератором или администратором, рассматривается администрацией. 3.7. Обжалование бана – через администрацию». Возникает закономерный вопрос: откуда в стихийно возникшем гражданском обсуждении берется «администрация»? И если есть «модератор», действия которого можно обжаловать в «администрации», значит у канала/чата или группы каналов/чатов уже есть координаторы?

Опосредованно существование единого координационного центра подтверждается пунктом 1.9 «Правил СПГ»: «Правила принимаются решением КС СПГ и народным волеизъявлением в любом чате СПГ». Надо полагать, что «КС» - это как раз и есть «координационный совет»?

Как факт признания централизованного управления системой чатов «бессрочки» и их «оффлайновыми» акциями можно признать пункт 4.3: «Призывы к сбору людей для агитации, за исключением согласованных митингов оппозиции запрещены». В правилах для поведения рядовых участников каналов и чатов прописывается: «5.1. В постах на канале запрещено призывать людей на несогласованные митинги». И тут возникает вопрос: кем согласуются эти митинги. Ведь, как мы увидим в дальнейшем, «бессрочники» де-факто не признают разрешительный порядок согласования массовых мероприятий. Более того, чаще всего действия «бессрочников» довольно слабо ложатся в систему послушания. Хотя, можно предположить, что координаторы «бессрочки» просто заботятся о безопасности участников движения с точки зрения элементарного самосохранения: преждевременные акции протеста крайне невыгодны координаторам «бессрочки», так как создают условия для деанонимизации участников и лидеров «бессрочки».

В предпоследнем пункте «Правил СПГ», 5.7 прямо указывается на существование единого управляющего центра «бессрочного протеста»: «За невыполнение правил КС СПГ может принять решение о исключении из альянса какого-либо проекта, либо смены представителя проекта в координационном совете СПГ, либо лишение полномочий администратора конкретного лица».

Необходимо сказать, что один факт существования так называемого «координационного совета» «Союза протестных групп», а по сути, «бессрочки» противоречит тезису «бессрочников» о децентрализованном характере их движения. Тезис же о децентрализованном характере «бессрочки», об отсутствии в нем лидеров и центров принятия решений, переходит из документа в документ.

Дата добавления: 2019-09-08; просмотров: 133; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!