Медицина и зелья «на добро и зло»

Выше уже отмечалась связь волшебства и лечения. Вместе с тем собственно врачебное искусство также нашло отражение в памятниках исследуемого периода. Его включение в число «неправедных» дел авторами Домостроя объясняется особым отношением к заболеваниям со стороны церкви, рассматривавшей утрату здоровья в качестве «последнего предупреждения о том, что некими конкретными поступками или же отказом от них персонаж гневит Бога…».[229] Поэтому, по замечанию М. П. Одесского, такие церковные деятели, как Нил Сорский, митрополит Даниил и др., отстаивали идею спасительности болезни, заставляющей человека обратиться к Богу. Но недуг мог оказаться и самой карой за людские грехи, и тогда он не поддавался лечению.[230]

В любом случае единственным средством избавления от страданий признавалось покаяние и крестное знамение. Ибо, по Стоглаву, лишь истинно почитаемый христианский крест «и от болезней, и от недуг всяческих исцелевает».[231] Поэтому даже обычные санитарно‑гигиенические меры при моровых поветриях вызывали нарекания духовенства как альтернатива молитве.[232] Ведь только по Божьему промыслу язва насылается на тех или иных людей по грехам их, как, согласно включенному в Житие Варлаама Хутынского Видению хутынского пономаря Тарасия, произошло в 1506–1508 гг. в Новгороде, где три осени подряд свирепствовала эпидемия «за беззаконие и неправды» жителей.[233]

|

|

|

Православный же люд вместо похода в церковь прибегал к посредничеству народных целителей – «чародеев, и кудесников, и всяких мечетников, и зелеиников с кореньем»,[234] творивших «бесовские врачевания» с помощью всевозможных магических средств, так как, по мнению А. Алмазова, понятие волшебства и чар в этот период совпадает с понятием врачевания.[235] Это и было причиной того, что служители церкви воспринимали лечебные процедуры как козни дьявола, которые не могли устранить причины недомогания. Более того, по наблюдениям Ф. А. Рязановского, «в житиях обычно при обращении больного к чародеям болезнь только усиливается»,[236]поскольку, согласно идеям церковно‑учительной и житийной литературы, именно «по действу диаволю» бесы напускают на человека всяческие недуги.[237] А разве можно надеяться, что врач «беса бесом изгонит»?[238]

Тем не менее народ, судя по всему, вполне доверял тем способам врачевания, которые предлагали ему носители дедовской традиции. Наши источники сообщают о целом ряде средств, использовавшихся в знахарской практике. Это и упоминавшиеся уже выше наузы, или узлы, которые навешивались на шею больного и часто заключали в себе записанный заговор или молитву из отвергавшихся церковью апокрифов. И стрелы и топоры громные из перечня Домостроя, которые представляли собой обработанные камни особой формы и, согласно мерилу праведному XV в., употреблялись для изгнания бесов,[239] а у белорусов более позднего периода – для поддержания мужской потенции.[240] И названные в том же списке загадочные усовники, и «дна камение, кости волшебные», под которыми, видимо, следует разуметь применявшиеся в народной медицине кости мертвецов, не говоря уже об освящаемых приходскими священниками в Великий четверг мыле и соли, имевшихся, судя по этнографическим данным, чуть ли не в каждом доме.

|

|

|

Наибольшие же нарекания духовенства вызывали всевозможные зелья, в том числе наговорные. Дело в том, что в древних культурах, по мнению А. К. Байбурина, «усвоение услышанного мыслится как вполне физиологический процесс поглощения, проглатывания… Проглатывание „наговорного зелья“ – один из наиболее распространенных приемов в традиционной медицине у многих народов, когда вместе с питьем проглатывается и заговор, причем слова являются главным компонентом „лекарства“. С идеей усвоения‑проглатывания слова связана, вероятно, традиция поглощения жертвы (жертвенного напитка), над которой произносятся сакральные формулы…».[241]

|

|

|

Впрочем, лечебное средство могло быть и наружного применения, как в написанной в XVI в. истории об исцелении муромского князя Петра девой Февронией, которая снабдила его «кисляждью» для помазания ран. Но, передавая свое зелье, знахарка на него дунула, поскольку и наружное лекарство должно было нести в себе магическое начало, иначе оно не смогло бы избавить князя от струпьев. Ведь причина болезни крылась в колдовской силе крови, брызнувшей на Петра из тела поверженного им летающего змея.[242]

Однако в глазах церкви ни само лекарство, ни произнесенный над ним волшебный текст, даже включавший христианские формулы, не могли служить альтернативой Божьей воле. Это со всей очевидностью выявлял в первой половине XV в. эфесский митрополит Иоасаф, писавший, что «хотя в волшебстве и призывают имена святых, но для обмана изобрел это дьявол, отдаляя мало‑помалу пользующихся (сим) от Бога».[243] Не случайно в поздних списках «Сказания о Петре и Февронии» (конец XVII–XVIII вв.) магический элемент лечения и само зелье исчезли, уступив место молитве.[244]

Потому и Кормчая книга 1493 г. из Соловецкой библиотеки требовала: «Напаяющая дети своя от тех реченых [зелий], аще не просвещена суть, несть греха, аще ли просвещена суть, лето едино, поклон 40». Подобное отношение было вызвано тем, что зельем можно было испортить и даже отравить человека, на что указывают соответствующие вопросы требников: «Или испортила ли еси кого зелием», «Или человека зелием не отравила ли еси», «Или мужа… уморила отравою».[245] Убиение зельем в русской практике чаще всего наблюдалось в случаях нежелательной беременности. Но по христианским правилам плод являлся таким же живым существом, как любое другое. Поэтому избавление от него воспринималось как убийство, каравшееся епитимьей от 3 до 5 лет.[246] И тогда исповедник вопрошал потенциальную грешницу: «Детя в собе или в подрузе злобою зельем ци растворила еси», «Аще зелье пив извергла», «Или дитя росказила в себе», «Запечатала ли еси дети в себе».[247]

|

|

|

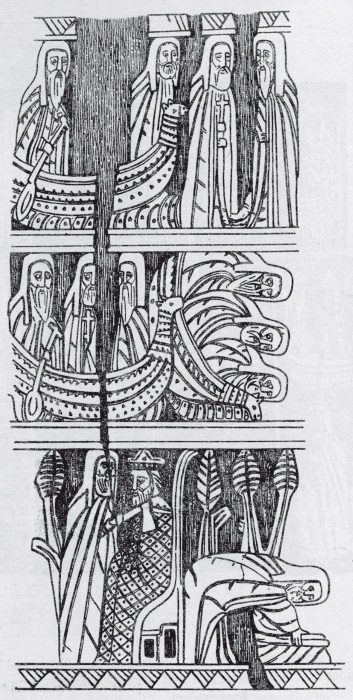

Лечение князя Петра рязанской знахаркой девой Февронией.

Миниатюра рукописи XVII в.

Зелья использовались и в противоположных целях – для восстановления и нормализации детородных способностей женщин. Ведь наличие ребенка изменяло статус женщины в семье и обществе, так как свидетельствовало о ее способности выполнить свое главное предназначение – обеспечить продолжение рода. Не рожавшая женщина даже не считалась еще вполне замужней (что подтверждается материалами этнографии[248]), из‑за чего ей разрешалось носить такой же головной убор, как у девиц.[249]

Все вышесказанное стало причиной того, что женщины, долгое время остававшиеся бесплодными, пытались найти магические средства, которые помогли бы им получить желанного младенца. Наилучшим считалось зелье, изготовленное из того, что непосредственно было связано с процессом зачатия и рождения ребенка. Покаянные сборники подробно выясняли у потенциальной нарушительницы: «Едала ли еси детину пупорезину детей хотячи», «или ложа детинаго, или семянныя скверны».[250] И. Левин обнаружила аналогичную веру в продуцирующую силу съеденной плаценты в древней Византии и Франции XIX в.[251]

Но чаще всего для получения плода страждущая «зелие яла и пила от чародеи»,[252] обладавших наиболее богатым арсеналом целебных веществ и методов, которые они предлагали не только простолюдинкам, но и пациенткам высокого звания. Так, согласно Даниилу Принтцу, третья жена Грозного, боярыня, умерла, «выпивши какое‑то питье, пересланное ей матерью чрез придворного: этим питьем она, может быть, хотела приобресть себе плодородие» – и мать, и придворный были казнены.[253] Целый ряд врачебных приемов испытала на себе жена Василия III – Соломония Сабурова. Настасья Сабурова, приведшая находившуюся в то время в Москве Стефаниду Рязанку к великой княгине по ее просьбе, рассказывала мужу, что та наговаривала воду, смачивала княгиню, смотрела ее на брюхе и сказала, что детей не будет; а Соломония ему рассказала, что Стефанида дала ей наговоренную в рукомойнике воду для любви царя, «а коли понесут к великому князю сорочьку и порты и чехол, и она мне велела из рукомойника тою водою смочив руку, да охватывати сорочьку и порты и чехол и иное которое платье белое». А позже знающая детей черница без носа наговаривала то ли масло, то ли пресный мед и посылала к царице тереться ради любви царя и чадородия,[254] видимо, не подтвердив диагноза предшественницы и надеясь на удачный исход дела.

Многие лекарственные средства имели растительное происхождение. Само их изготовление было сопряжено с магическими приемами и приурочивалось к таким календарным срокам, когда наблюдалась наибольшая активность природы, и открывалось сокровенное знание о пользовании ее богатствами. Так, например, сбор некоторых трав, которым приписывали волшебные свойства, производился в период достижения ими максимальной силы – в конце июня, в ночь на Ивана Купалу. Игумен Памфил писал в 1505 г.: «Пакы же о тех же Плесковичи, в той святой день Рождества великого Ивана Предтечи исходят обавницы, мужи и жены чаровницы, по лугам и по болотам, в пути же и в дубравы, ищуще смертные травы и превета чревоотравного зелия на пагубу человечеству и скотом, ту же и дивиа копают корения на потворение и на безумие мужем; сиа вся творят с приговоры действом дьяволим…».[255]

Как видно из приведенных сообщений, зелья предназначались не только для исцеления телесных и душевных недугов, но и для налаживания взаимоотношений между полами. Не случайно А. Алмазов пришел к выводу, что «главным образом, согласно нашим источникам, чары и тому подобное, по представлению древнерусского человека, имели значение в делах интимного свойства».[256] Приготовленные с заговорами «коренья на потворение и на безумие мужем» могли подсыпаться в одежду, постель, под ноги любимому.[257]Кроме того, священники спрашивали на исповеди своих прихожанок: «Аще в питьи или в яденьи чары какы давала», «мужу своему или иному кому», «Или кого зельем потворила еси к себе на блуд».[258]

Не менее действенными, чем растительное зелье, считались наговоренная вода, как в случае с Соломонией Сабуровой, и естественные выделения организма, на что указывают некоторые покаянные вопросы: «Или кому не давали своего млека или своея похоти в чем милости для чтоб тобя любили», «Мала и велика нечистоты ложа своего или млека от сесца, или крови в питии или во ядении мужю или кому‑нибуди того не давала ли ести или питии?».[259] Столь же надежным средством являлся собственный пот, смытый вместе с намазанными на тело молоком, медом или маслом, и поданный в виде напитка предмету страсти, «волшебство творя», «милости деля», «любви деля», а в понимании церкви – «блуда ради».[260]

Вера в результативность перечисленных манипуляций сохранялась и позже. Так, на Пинеге известен обычай утирать тряпкой пот в бане и выжимать его в чай или вино как присушивающее средство; с той же целью невеста дарит жениху в первой послесвадебной бане рубашку, пропитанную ее потом, или подает ему пирог из теста, которым обмазывалась, или молоко, которым обмывалась. Ведь пот и другие выделения человеческого тела рассматриваются народным сознанием как средоточие жизненной силы.[261] Подчеркнем – жизненной силы именно их владельца, почему и важно было направить ее в нужное русло. Возможно, поэтому в отдельных случаях наполненная новым содержанием вода могла употребляться самим омывшимся: «Или мывшися в кацем судне пила?».[262] Но чаще эту силу переправляли в тело того, от кого хотели добиться внимания, чтобы воздействовать на него изнутри.

Подобные методы снискания расположения считались пригодными и для мужчины, поэтому на исповеди ему могли предлагаться аналогичные вопросы: «Медом и млеком мывался ли еси, да кому давал блуда ради или милости каво‑нибудь зелие?», «Или измывати медом или молоком кому милости деля не давал ли?».[263]

Как показывают приведенные фрагменты, колдовство путем смывания совершалось не только в рамках любовной магии, на что обратила внимание и М. В. Корогодина, но и просто в целях налаживания хороших отношений – «милости деля».[264] Именно поэтому на Русском Севере пот невесты давали в питье не только жениху, но и его родителям, и всем участникам свадебного обряда.[265] Видимо, не случайно и в требниках изучаемого периода чаще встречается вопрос об омывании зельем, молоком или медом ради милости, нежели ради любви или блуда. Так что ни о какой утрате изначального смысла обряда, которую М. В. Корогодина усмотрела в омывании молоком и медом мужчин и в употреблении масла женщинами,[266]речи идти не может. Хороши были все средства, которые могли повысить привлекательность участника обряда в глазах других людей. Особенно же в глазах членов новой семьи, включение в которую зачастую сопровождалось обрядами, также вызывавшими нарекания со стороны православного духовенства.

Брак и развод

Для древней эпохи источники фиксируют у восточных славян заключение браков у воды, однако памятники конца XV–XVI вв. молчат о том, в какой форме осуществлялось создание новых семей теми, кто не видел необходимости обращаться по этому поводу к христианским обрядам. Известно лишь, что на реку невеста по‑прежнему ходила. Об этом сообщает Чудовский список Слова св. Григория XVI в., где рассказывается, что русские люди «водять невесту на воду даюче замужь, и чашу пиють бесом, и кольца мечють в воду и поясы».[267]

Сакральный характер описанных действий очевиден. Во многих традициях вода считается соединяющей и оплодотворяющей стихией, поэтому так распространен обычай совместного омовения или купания молодых в рамках свадебных и календарных ритуалов или, по крайней мере, хождение невесты по воду к источнику, используемому семьей мужа, в который она кидала деньги, кольцо, кусок каравая или пояс.[268] В нашем случае соединение, видимо, происходило через личные вещи, выполнявшие посредническую, заместительную функцию. Как пояса, так и кольца более чем подходили для символического скрепления отношений, поскольку имели форму, соответствующую кругу, в пределах которого устанавливались магические связи.[269] Недаром в начале XX в. жених в день свадьбы избавлялся от колец и иных предметов, полученных от других девушек – чтобы не заворожили.[270] В рассматриваемой ситуации, видимо, бросались кольца молодых с прямо противоположной целью – соединения. Метание же в воду пояса осуществлялось и в XIX–XX вв. в Новгородской губернии дружкой, после чего доставшая его молодая одаривала родственников мужа изготовленными ею в девичестве ткаными изделиями, обеспечивая себе место в новом коллективе, к которому ее символически приплетали поясом волны.[271]

Сложнее обстоит дело с «питьем чаши бесам». Не понятно, в честь кого именно ее пили. Скорее всего, подразумевались покровители брака и семьи, в роли которых вполне могли выступать предки (возможно, Род и роженицы, о которых речь ниже). Не ясно также и то, какой напиток находился в чаше. Но, похоже, что он имел продуцирующее назначение, так как один из списков «Слова некоего христолюбца», относящийся к XV в., заявляет: «И егда у кого их будет брак… устроивыне срамоту мужьскую и въкладывающе в ведра и в чаше и пиють, и вынемыне осмокывають и облизывают и целують».[272] А в Софийском списке Слова св. Григория того же столетия поясняется, что «словене же на свадьбах въкладываюче срамоту и чесновиток в ведра, пьют».[273]

Комментируя эти фрагменты, Н. Гальковский отметил, что и в XIX в. на свадьбах молодым давали выпить стакан с мужским семенем ради плодородия.[274] А у многих народов существует убеждение, что женщина может зачать от проглатывания спермы.[275] Мотив зачатия от проглатывания семени, правда, обычно растительного, есть и в сказках. Кроме того, вопрос о вкушении «скверны семеньныя» встречается в требниках XIV–XVI вв. в связи с мерами по активизации детородной функции женщин.[276] Так что приведенные свидетельства церковно‑учительных памятников не выглядят преувеличением христианских авторов.

Нельзя с уверенностью сказать, сочетались ли описанные обычаи с венчанием или существовали параллельно с христианской традицией. Но то, что внецерковные браки как таковые не были редкостью в указанное время, видно из служебных книг XV–XVII вв., с удивительным постоянством повторявших вопрос о законности брака, в котором живут православные чада: «Венчалася ль еси с мужем своим».[277] Это факт подтверждают и писавшиеся против не венчанных браков послания высших церковных иерархов – Ионы вятичам 1456 г., ростовского архиепископа Феодосия духовенству 1458 г., Симона в Пермь 1501 г.,[278] новгородского архиепископа Макария 1534 г. в Вотскую землю[279] (причем речь могла идти и о многоженстве, как в последнем случае).

Конечно, в большей степени данные грамоты предназначались недавно крещеным инородцам, что видно и из их текста. Но не меньшие претензии можно было предъявить и русскому населению, так как и при заключении брака священником происходили нарушения, возвращавшие церковное таинство к языческим нормам внутриродовых отношений. Не случайно Стоглав особо предупреждал о невозможности венчать состоявших в родстве, кумовстве, сватовстве[280] – такой брак, с точки зрения церкви, являлся инцестуальным. Однако для простых людей именно он оказывался предпочтительным не только по материальным соображениям (приданое оставалось внутри рода или даже семьи), но и потому, что, по замечанию А. К. Байбурина, «инцест в народных представлениях связан с максимальным плодородием».[281] Смысл же брака как раз и состоял в получении многочисленного и жизнеспособного потомства.

Даже в тех случаях, когда производилось венчание, оно не исключало внецерковной части свадебного обряда, практически без изменений дожившей до XX в. и достаточно хорошо изученной этнографами. Так, неизвестный англичанин, наблюдавший русские свадебные обычаи зимой 1557–1558 гг., рассказывает, что в церковь невеста идет с закрытым лицом и плачем, а обратно – открывшись. «При этом уличные мальчишки кричат и шумят бранными словами. По приходе домой, жена садится за самый высокий конец стола, муж около нее; тогда начинается попойка, иногда при этом бывает певец или два, а двое, приведшие новобрачную из церкви, голые танцуют довольно долго пред компанией».[282]

Нарисованная картина находит подтверждение и объяснение в народном быте последующих столетий. Даже и в XX в. в ряде мест существовал обычай открывать лицо невесты, закрытое прежде платком, сразу после венчания[283] (правда, не в церкви, а дома, что зафиксировал в 1576–1578 гг. и австрийский посол Даниил Принтц[284]). Этот ритуал знаменовал собой переход молодой в новое социальное пространство, переход, сравнимый со смертью и последующим воскресением.[285]Именно поэтому невеста плакала только на начальном отрезке своего пути в семью мужа, пока расставалась с родом‑племенем.

По той же причине (а вовсе не из‑за боязни порчи, как полагает А. К. Байбурин[286]) она во время обряда передвигалась не самостоятельно, но при помощи посредников – старушек, которые, согласно Принтцу, после венчания «одне только бывают и снаряжают молодую, отводят ее домой, ставят у постели и, снявши покрывало, наконец‑то показывают ее жениху…».[287] Пассивное поведение невесты отмечал в начале XVII в. и Маржерет, сообщавший также, что она остается закрытой до завершения свадьбы.[288] Весьма примечательна здесь ведущая роль старух, более всего близких миру смерти, и отсутствие на бракосочетании девушек, которым, по этнографическим сведениям, запрещалось и участие в поминках вследствие их принадлежности к наиболее жизнеспособной части общества.[289]

После венчания новобрачная вступала во владения другой родственной группы, и для активизации ее жизненных сил требовалось предпринять особые действия, среди которых простейшим являлось ритуальное сквернословие. Мы обнаруживаем его во всех обрядах, связанных с идеями смерти и возрождения. На свадьбе же брань являлась прерогативой мальчишек или парней, как это видно и из этнографических материалов,[290] видимо, потому, что они представляли собой носителей неизрасходованной сексуальной силы, способной превратить девушку в женщину.

Обнаженными танцорами, также как и певцами, из описания англичанина, судя по всему, были приглашавшиеся на свадьбы скоморохи, в практику которых входили песни, музыка и эротические мотивы, призванные в данном случае спровоцировать чадородие молодой четы. В XIX – начале XX в. элемент ритуального оголения реально или только в словесной форме входил в схему поведения дружки или нескольких дружек, руководивших мирской свадьбой – не даром одетый петухом дружка вместе с другими ряжеными мог исполнять песни эротического содержания.[291] Возможно, именно такого рода «видения» в первой половине XVI в. московский митрополит Даниил запрещал священникам и клирикам «позоровати на брацех и на вечерях, но преже входа игрецов въстати им и отходити».[292]

Актуальность данного запрета подтверждается статьей рязанского владыки Кассиана о церковных нестроениях из сборника Волоколамского монастыря первой половины XVI в., 15‑й вопрос которой обвиняет мирян в том, что они «свадбы творят и на бракы призывают ереев со кресты, а скоморохов з доудами и хъмелев в бесов образ преобразившихся»,[293] т. е. ряженых. О справление браков на Руси XV–XVI вв. «с бубны и с сопельми и многыми чюдесы бесовьскыми»[294] сообщает и дополнительный 16‑й вопрос Стоглава, гласящий: «В мирских свадбах играют глумотворцы, и органники, и смехотворцы и гусельники, и бесовския песни поют».[295]

То же продуцирующее значение, что пляски и песни глумотворцев, имело и пьянство («в нем же ес блуд»[296]), и водившиеся на крестьянских свадьбах хороводы в высшей степени со сладострастными телодвижениями.[297] Правда, о последних сообщает гораздо более поздний источник – второй половины XVII в. Но ведь не случайно и в XVI столетии митрополит Даниил считал нужным напоминать в проповедях правила 53 и 54 Лаодикийского собора, запрещавшие позванным на брачный пир христианам «плескати или плясати».[298]

Справедливость предложенного нами понимания свадебных танцев подтверждается наблюдавшимся этнографами обычаем изображать свадьбу на ноябрьских кузьминских вечеринках. В рамках разыгрывавшегося обряда иногда устраивались пляски, кульминационным моментом которых являлись символические роды куклы одной из участниц. Любопытно отметить, что при инсценировках свадьбы парни и девушки взаимно менялись ролями, переодеваясь в одежду, принадлежавшую лицам противоположного пола.[299] Аналогичное преображение происходило и с участниками реальной свадьбы на второй день церемонии.[300] Относительно таких переодеваний недвусмысленно высказался Стоглавый собор, осудивший «неподобные» одеяния обменивавшихся платьем мужчин и женщин как эллинство и еретичество, приемлемое разве что для поганых нехристей.[301]

Если языческие традиции находили себе место при заключении брака, то не менее значимой была их роль при его расторжении.

Как отметил А. Д. Способин, еще при Владимире Святом дела о «роспусте» были переданы в ведение церкви,[302] которая, как известно, отнюдь не приветствовала разводы, ибо Священное писание гласило: «Жена да прилепится к мужу своему». Но жизнь нередко предъявляла свои требования, и на этот случай существовали жесткие предписания – в каких случаях и на каких условиях допускается прекращение брачных отношений. Интересно, что, согласно Кормчим книгам, муж имел право инициировать развод, если жена «выдет на игрища» без согласия супруга, либо «зелием или инем чем на живот мужа своего злое совещевает или ведяще не повесть ему» о такой угрозе.[303] То есть обвинение в приверженности «поганским» обычаям считались достаточным основанием для развода. В любом случае правомерность требования о расторжении брака должна была подтвердить церковь, чтобы не получилась ситуация, знакомая составителям «Поучения священникам» (около 1499 г.) – когда «муж жену пустит или жена мужа без вины».[304]

Тем не менее случалось, что супруги расставались, даже если этому противились служители Христа. И хотя в данном случае мы имеем лишь свидетельства иностранных мемуаристов, но их истинность отчасти подтверждается окружной грамотой короля Сигизмунда 1509 г., в которой он ссылается на киевского митрополита Иосифа, жаловавшегося, что гражданские брак и развод процветают именно в русских землях Литовско‑Русского государства.[305]

Расторжение брака в Московии в XVI в. описано Александром Гваньини, по данным которого некоторые из сельских жителей, не имеющие возможности добраться до епископа для получения разводной грамоты, разводятся древним местным способом – рвут полотенце на перекрестке. «Но этот нелепый способ развода теперь совершенно отменен».[306] Г. Г. Козлова посчитала данное сообщение итальянца курьезным и попыталась объяснить его заимствованием из записок другого путешественника – Рафаэля Барберини, приезжавшего в Россию по торговым делам в 1565 г.[307] Но последний дает несколько иную интерпретацию обычая: «…Когда случится, что муж и жена оба согласны развестись и покинуть друг друга, в таком случае соблюдается у них следующий обычай: оба идут к текучей воде, муж становится по одну сторону, жена по другую, и взяв с собою кусок тонкого холста, тут тащат его к себе, каждый за свой конец, и раздирают пополам, так что у каждого в руках остается по куску; после чего расходятся оба в разные стороны, куда кому вздумается, и остаются свободными».[308]

Способ развода путем разрывания символа совместной жизни не является чем‑то из ряда вон выходящим. Схожие обычаи известны и у других народов. В частности, у чувашей, черемисов, мордвы, вотяков и манси муж, не довольный женой и желающий с ней расстаться, завладевал ее покрывалом и рвал его. В африканском Уньоро муж разрезал пополам кусок шкуры, часть которой оставлял себе, а другую отсылал отцу жены. На Яве же священник с той же целью разрывал «свадебную нить».[309]

В нашем случае оба информатора говорят о разрывании холстины. А ведь тканые изделия, согласно материалам этнографии, играли весьма существенную роль в русской брачной обрядности (не случайно Н. Маторин обнаружил общее происхождение слов «пряжа» и «супруги»[310]). Во время свадебных ритуалов молодая одаривала членов новой семьи полотенцами собственноручного изготовления, тем самым связывая свою судьбу с мужниным родом. Кроме того, в Сольвычегодском уезде Архангельской губернии зафиксирован свадебный обычай, который представлял собой прямую противоположность разводному разрыванию ткани. Утром после первой брачной ночи дружка связывал молодых полотенцем с приговором любить друг друга всю жизнь, а затем отдавал это полотенце жениху.[311] Не такое ли полотенце использовали в древности для проведения разводных обрядов? Как бы там ни было, но при расставании соединенные в единое целое нити разрывались, прекращая магическую связь между супругами и их семьями.

Не менее значима и другая деталь разводных обрядов. Они совершались либо на ничейном пространстве перекрестка, обладавшем повышенной сакральностью (не даром сюда ходили гадать), либо над проточной водой, символом изменчивости, ускорявшим переход в новое состояние (из‑за чего браки когда‑то заключались уводы).

Таким образом, можно сказать, что, игнорируя по тем или иным причинам церковные правила, миряне обращались в случае развода к языческой символике. Не случайно и один из отечественных исследователей А. К. Леонтьев пришел к выводу, что рассмотрение на Стоглавом соборе вопроса о невенчанных браках и самовольных разводах свидетельствует о живучести языческих пережитков, особенно на окраинах.[312]

Вместе с тем следует отметить, что развод порицался церковью, потому что способствовал распространению блуда. Наибольшую озабоченность вызывала у пастырей «блудливость» женщин, поскольку она отвлекала от христианского настроя менее греховных, с точки зрения заповеди о прелюбодеянии, мужчин. В связи с этим духовенство весьма беспокоили женские пляски, причину опасения которых прекрасно отражают исповедные вопросы: «Или плясала да ступила на ногу кому блуда ради?»,[313] «Тонцов не водишь ли, не пляшешь ли, и в том другим соблазн бывает»,[314] «пляшущая бо жена всем мужем жена есть».[315] Запрет совместных хороводов отмечал Даниил Принтц, дважды приезжавший в Россию по посольским делам.[316]

Впрочем, такая суровость в отношении как женских, так и мужских развлечений объяснялась не только стремлением предотвратить блуд. Авторы покаянных сборников подчеркивали нехристианский, бесовский характер творимых мирянами плясок и песен, обвиняя исповедующихся «в смеянии до слез, и в плесании, и дланным плесканием, и ножным и во всех играх бесовских, волею, и неволею».[317] При этом существенно, что подобное бесовское поведение иногда объявлялось исповедниками характерным именно для коллективных сборищ на пирах, свадьбах и игрищах: «…песни бесовскиа певал лы, а в пиру и на свадьбах и на игрищах?», «А на свадбах и на игрищах песни пела ли еси или плясала?».[318]

Популярные в народе духовные стихи также признавали названные поступки противоречащими православной вере:

По игрищам душа много хаживала,

Под всякия игры много плясывала,

Самого Сатану воспотешивала…[319]

Особенно же опасными представлялись христианским учителям подобные действия в моменты проведения массовых языческих обрядов, когда на первый план четко выступала культовая суть совершавшихся игрищ – обеспечение плодородия земли и людей. Слово Иоанна Златоуста об играх и плясании в списках XVI–XVII вв. так рисует бесовское действо на совместных сборищах: «…И всташа играть плясаньем. И по плясании начаша блуд творити с чюжими женами и снохами и со ятровьми и с кумами, и потом приступиша ко идолом, и начаша жертву приносити идолом…».[320]

Таким образом, совместные пляски мужчин и женщин ставятся автором проповедей в один ряд с почитанием идолов, причем оргиастический разгул и жертвоприношение оказываются объединены одним обрядом. Из текста Слова не ясно, о каких кумирах идет речь, но само упоминание жертвоприношений им в столь позднем переводном памятнике подтверждает их существование на Руси. Каких идолов мог иметь в виду автор поучения, будет показано в следующих главах.

Обобщая перечень тех сфер жизни, в которых находили себе место элементы языческой культуры, считаем нужным отметить их многочисленность. И все же предложенный анализ позволяет говорить о преимущественном сохранении языческих традиций в домашнем быту, наименее подверженном контролю со стороны церкви и государства.

Именно повседневные проблемы заставляли простых людей обращаться к выработанным веками методам, в основе которых лежало магическое отношение к миру. Поэтому языческие традиции продолжали действовать во все кризисные для человека моменты жизни, будь то рождение, брак, развод, болезнь, смерть или малейшее изменение в окружающем мире, способное повлиять на благополучие царя природы.

Адекватная реакция на полученный сигнал в виде сна, чихания или неожиданной встречи, равно как и меры профилактического характера, вроде освящения детских «сорочек» или очищения огнем при переходе в новое временное пространство, призваны были снять возможные дополнительные препятствия для гармоничного существования природы и человеческого мира. Той же цели служили и массовые обряды, сохранявшие языческий культ в наиболее целостном виде в силу своей общественной значимости.

Но распространение православного учения и культа приводило к тому, что постепенно в круг языческих представлений и обрядов стали вовлекаться и христианские символы, а в церковные праздники миряне пытались внести привычные стереотипы ритуального поведения. Это вызывало наибольшее беспокойство церкви, старавшейся показать пастве принципиальную разницу между двумя религиозно‑мировоззренческими традициями.

Глава 3

«…Всей твари поклоняхуся яко Богу…»

Как было показано в предыдущей главе, автор Слова Иоанна Златоуста об играх и плясании обвинял участников игрищ в том, что после плясок и блуда они «начата жертву приносити идолом».[321]Подобное утверждение плохо согласуется со следующей фразой из речи Ивана Грозного при открытии Стоглавого собора: «речеть ж ми кто, яко идолопоклонениа в нас несть, иносребролюбие, не второе ли идолослужение, или блудная и скверная деяниа, симже подобная…».[322]

Приведенное высказывание царя казалось бы отрицает наличие в России идольского служения. Однако оно, без сомнения, сохранялось у крещеных инородцев, что следует, например, из послания митрополита Симона в Пермь от 22 августа 1501 г.: «А кумиром бы есте не служили, ни треб их не приимали, ни Воипелю болвану не молитеся по древнему обычаю, и всех богу ненавидимых тризнищ не творите идолом…».[323] А в 1534 г. архиепископ Макарий сообщал царю о сохранении идольских мольбищ во многих инородческих и русских поселениях Новгородской земли, подчеркивая преимущественное поклонение природным объектам.[324]

Сокрушение идола: плавание Стефана в поисках «демона», попытка беса потопить его ладью, иссечение идола.

Прорись резьбы посоха Стефана Пермского, XV в.

Церковные требники также заставляют думать о сохранении поклонения некоторым богам древнерусского языческого пантеона, что видно из следующих вопросов: «Молилася бесом или чашу их пила ли? Молилася еси з бабами богом кумирскым бесом?», «Бесом цы молилася с бабами, еже есть ворожицы, и вилом и прочим таковым?», «Ли сплутила еси с бабоми богомерьскыя блуды, ли молилася еси вилам, ли роду, ли роженицам и Перуну и Хорсу и Мокоши, пила и ела?».[325]

Обычно именно такой список божеств, как в последнем фрагменте, по XVI в. включительно приводят как покаянные вопросы, так и поучения. Хотя, вопреки мнению М. В. Корогодиной, вопросы о молении «бесам» встречаются не только в женской части требников,[326] но только в них есть упоминание имен почитаемых богов. На наш взгляд, это служит лишним подтверждением реальности поклонения перечисленным персонажам на Руси. Ведь, как заметил М. А. Васильев, в проповедях и тем более в исповедных вопросах не могло идти речи о том, о чем паства не знала.[327] Весьма показательна в этом плане дополнительная статья в Софийском и Чудовском списках Слова св. Григория, подтверждающая актуальность данной проблемы для XV и XVI вв.: «…И ныне по украинам молятся ему, проклятому богу перуну, хорсу, мокоши, вилам, и то творят отаи…».[328] В исповедных текстах начала XVII в. имена бесов уже не упоминаются, а в более поздних сборниках описания и вопросы такого рода не встречаются вовсе, что указывает на отмирание обычая или на снижение его сакрального уровня.

В изучаемый же период вера в прежних кумиров все еще была реальностью русской жизни. Автор Чудовского списка обвинял своих современников в том, что они, помимо прочего, «веруют упирем и младенци знаменают мертвы и берегеням их же нарицають 60 сестрениц, а друзии веруют в сварожитьца, и артемида и артемидию имже человци невегласи молятся, и куры им режють и то блутивше тоже сами ядять… иные в водах потопляеми суть, а иные к кладезем приносяще молятся и в воду мечють, велеаху жертву приносяще, а друзии под овином, и в поветех скотьях молятся аки погани, а инии требами мерзкъми молятся блутивше, а инии пьють кускы, и ростъкы луковыми, и кутну богу и веле богыни, и ядрею, и обилухе, и скотну богу, и попутнику, и лесну богу, и спорынями и спеху аки безаконьнии елени, и халдеи, многом богом молятся… а друзии огневи, и камению, и рекам, и источникам, не токмо же то в поганьстве творяху, но и мнози ныне то творят крестьяне ся нарицающе, а дела сотонина творять… дружии верують в стрибога, и дажьбога, и переплута, иже вертячеся и пиють ему в розе…».[329]

Перечень представителей русской демонологии, приведенный в данном фрагменте, в своем роде уникален, так как многие его персонажи больше нигде не встречаются и, возможно, имели лишь локальное значение. Однако, как уже говорилось, некоторым из них памятники церковной литературы XIV–XVI вв. уделяли особое внимание.

В меньшей степени это касается Перуна и Хорса, которые обычно лишь упоминаются в поучениях и требниках, но всегда в качестве неразделимой пары. Вместе с тем имеется ряд интересных пассажей, позволяющих понять, почему только эти два мужских персонажа Владимирова пантеона активно вспоминались в поздней средневековой книжности. В одном из вариантов апокрифической «Беседы трех святителей» (список XV в.) существование молний объясняется тем, что «два ангела громная есть: елленский старец Перун и Хоре жидовин, да еста ангела молниина».[330] По мнению М. А. Васильева, такие эпитеты Перун и Хоре получили потому, что изначально имели огненную природу, а в Библии именно ангелам приписывалась связь с огнем, молниями и громом.[331]

То, что Хорса обычно считают солярным божеством, не отрицает правильность подобного вывода. В. П. Даркевич обратил внимание, что на одной из миниатюр Никоновской летописи XVI в. молнии бьют из уст солнечного лика, и решил, что роль Хорса состояла в посылании лучей, а Перуна – в питании земли дождем.[332] На самом деле древние источники показывают солярную сущность не только Хорса, но и Перуна, из‑за чего оба они могли получать имя греческого бога солнца – Аполлона. Как показал М. А. Васильев, в одном из Слов Иоанна Златоуста (список XVII в.) Перун и Хоре заменены на «порена и аполина», а в списке «Слова о том, како крестися Владимер, возмя Корсунь» Аполлоном назван свергнутый Перун.[333]

Устойчивость упоминания пары Перуна и Хорса в поучениях и покаянных вопросах изучаемого периода заставляет думать, что им поклонялись именно как воплощению молний и грома (а вовсе не как замещению Рода, предположенному Н. И. Зубовым[334]). Полагаем, сам апокриф включался в число отреченных книг как раз потому, что способствовал распространению подобных представлений. С этими представлениями, возможно, был связан и обычай перепрыгивания через огонь во время грозы, отмеченный в Чудовском списке Слова св. Григория: «и черес огнь скачют, коли гром гримить».[335]

Кроме того, считаем важным подчеркнуть, что именно в источниках конца XVI – начала XVII в. появляются описания идолов Перуна и Хорса, характеризующие их как громовержцев. В частности, в 1578 г. итальянец А. Гваньини сообщал, что Перун изображался в облике человека с символизировавшим молнию раскаленным камнем в руках, из которого, по дополнению Петрея де Эрлезунда, во время грозы всегда вылетал огонь.[336] А в 1590 г. немецкий путешественник Иоганн Давид Вундерер сделал запись об увиденных им недалеко от Пскова истуканах, которых он назвал Усладом и Корсом, отметив в руке у первого крест, тогда как второй стоял «с мечом в одной руке и огненным лучом в другой».[337]

Историки всегда с недоверием относились к последнему известию, полагая, что Вундерер произвольно приложил свидетельство С. Герберштейна о древнерусских идолах к каким‑то статуарным изображениям, возможно, даже к распространенным в новгородских землях изображениям христианских святых, воспринимавшимся протестантами как символ идолопоклонства.[338]

Однако А. Н. Кирпичников, соглашаясь с фактом заимствования имен истуканов, обратил внимание на имеющуюся в записках немца топографическую привязку расположения кумиров к лагерю Стефана Батория и нашел подтверждение данных Вундерера среди археологических находок. В 1897 г. близ указанного немецким путешественником места в районе реки Промежицы была обнаружена каменная баба с остатками рельефного крестообразного знака на груди и следами преднамеренного разрушения. Археолог сопоставил ее с Усладом Вундерера, предположив, что наблюдатель перепутал имена идолов, так что найдена фигура Хорса (Корса), а исчезнувший владелец меча и молнии является Перуном.[339]

Как было показано выше, молния признавалась атрибутом не только Перуна, но и Хорса, так что подвергать сомнению свидетельство Вундерера в этой части необходимости нет. Приписывание статуям названий «Услад» и «Хоре» показывает, что информатор был знаком не только с ошибочной трактовкой характеристики Перуна – «ус злат» – как имени отдельного божества, но и с представлениями об огненной природе именно Хорса. В противном случае нельзя объяснить, почему из летописного списка богов он выбрал именно Хорса и того, кто стоял перед ним, но не открывавшего ряд Перуна.

Независимо от того, имела ли находка А. Н. Кирпичникова отношение к древним богам русского пантеона, следует согласиться с мнением В. Я. Петрухина и С. М. Толстой, что высеченный на ней крест не был связан с поклонением кумиру, но предназначался для открещивания от бесовского изображения, для уничтожения его силы.[340] Но это не меняет того факта, что в конце XVI столетия какие‑то истуканы стояли посреди Псковской земли. Л. У Дучиц и Л. С. Клейн полагают, что именно христанский знак мог способствовать столь долгому сохранению подобных древних сооружений, а возможно, даже их использованию в православном культе.[341]

Промежецкий идол.

Полагаем, если такое использование и имело место, оно наверняка совершалось народом самовольно, поскольку нарушало требования канона. Не случайно ведь все описания Перуна и Хорса с молнией в руке принадлежат исключительно иностранцам.

Завершая разговор о Перуне и Хорее, следует также отметить связанную с ними попытку эвгемеризации, характерную не только для «Беседы трех святителей», использовавшей для их характеристики эпитеты «елленский старец» и «жидовин». (М. А. Васильев подчеркивает, что эллинство и жидовство Перуна и Хорса нельзя понимать в этноконфессиональном ключе, поскольку эти понятия использовались для обозначения нехристианских, языческих явлений вообще[342].) В апокрифическом «Слове и откровении святых апостол» по списку XVI в. имеется русская вставка, отсутствующая в сербском тексте начала XIV в., согласно которой «человеци были сут старейшины Перун в елинех, а Хоре в Кипре, Троян бяше цесарь в Риме, а друзии друдге».[343] Несмотря на упоминание других обожествленных людей, старейшины Перун и Хоре явно выделяются в этом ряду. Существенно, что в обоих случаях они вновь неразрывны, так же как и в похвале Владимиру Святому по списку 1494 г., где только эти свергнутые боги названы по имени.[344]

Правда, попытка возведения к реальному историческому лицу предпринималась в отношении еще одного персонажа древнего пантеона, Дажьбога.[345] Однако в глоссе к хронике Иоанна Малалы, известной по Ипатьевской летописи 1114 г. и рукописному переводу XV в., его фигура стоит особняком, и хотя связывается со стихией испепеляющего огня, но не с молниями. Возможно, поэтому, как и другие мужские божества летописной статьи 980 г., Дажьбог нашел отражение лишь в одном позднем памятнике, а именно в Чудовском списке Слова св. Григория, автор которого отметил, что разные люди верят в разных богов, в том числе «в стрибога, и дажьбога, и переплута, иже вертячеся и пиють ему в розе…».[346]

Гораздо больше внимания уделено в источниках женским божествам, отвечавшим, по мнению исследователей, за плодородие природы и человека – вилам, Мокоши и роженицам. В отношении этой группы в церковных требниках XVI в. встречаются статьи следующего содержания: «Или бесом молилась еси с бабами еж есть роженицы, и волом и прочим таковым?», «Аще блудивши с бабами богомерзкыя блуды кы, молишися вилам»; «вилам рекше идолам», «Или чашу пила з бабами бесом, или трапезу ставила роду и роженицам?», «Или плутила еси плутом з бабами богумеръская или помолилася бдешъ вилам или мокошы?».[347]

О вилах источники практически ничего не говорят, лишь то, что они появились позже Рода и рожениц, сохраняли свое значение в славянской демонологии в христианский период и имели какую‑то связь с культом Мокоши.[348] Русский перевод Хронографа Георгия Амартола в списке XIV в. отождествляет вил с легендарной парой нильских сиринов – полулюдей, полуптиц.[349] А исследователи сходятся на их сравнении с болгарскими божественными пряхами – самовилами, – и русскими русалками.[350] При этом В. Й. Мансикка считал вил демонами, возникшими из духа умерших, а В. Я. Петрухин пришел к выводу об их равнозначности с роженицами, но не природными духами.[351]

Информация о том, каким образом и по какому поводу совершались требы вилам, отсутствует. Впрочем, отождествление вил с сиринами заставляет обратить внимание на рассказ Слова о посте к невежам и Чудовского списка Слова св. Григория о приношениях русскими людьми в Великий четверг мяса, яиц и молока мертвецам – навьям, оставлявшим по себе птичий след.[352] Если же учесть мнение Н. Маторина о змеином облике вил, то, возможно, следует вспомнить сообщения Матвея Меховского и Сигизмунда Герберштейна о кормлении молоком в определенные дни домашних змей или ящериц в соседних с Московией литовских землях, где к ним относились как к пенатам.[353] Этот обычай, отнесенный В. Й. Мансиккой к белорусам, отмечал в 1581 г. и пастор Павел Одерборн в письме к Давиду Хитрею.[354]

Стоит также обратить внимание на сербское поверье, согласно которому змея может принимать облик девушки‑вилы, и на взаимозаменяемые обозначения для главы змей у южных славян – випин кою или змиjски коњ (правда, первое используется хорватами и сербами также для обозначения стрекозы).[355] Кроме того, представляется совсем не случайным настойчивое сближение славянских вил с ближневосточным змеем Белом/Ваалом в древнерусских списках поучений, поскольку они устойчиво ассоциируются с присущим стихиям змеиным началом в самих текстах Слов и в фольклоре. Однако, подойдя вплотную к этому выводу, Н. И. Зубов тем не менее объясняет включение вил в список «бесов» потребностями книжного стиля, для создания женской пары вилы‑Мокошь.[356]

Наконец, А. Ф. Журавлев показал связь названия вил с финскими, эстонскими, албанскими и славянскими понятиями, выражающими идею плодородия, обилия; с общеславянским словом vila в значениях ловкач, плут, перебрасывающийся с одного дела на другое :, сумасшедший, мечущийся в танце ; с названиями прорицательниц в скандинавских и волошском языках [уala, valva, völva и vilva). [357] Все три значения просматриваются в южнославянских представлениях о вилах.

Хотя восточнославянскому фольклору данный персонаж не известен, это вовсе не означает, что его не было в древнерусских верованиях. Ведь не случайно одни покаянные тексты предусматривали вопрос о поклонении вилам отдельно, другие – наряду с Мокошью или роженицами, третьи вообще их не упоминали, а Слово св. Григория и вовсе указывало на их почитание по окраинам. Получается, что в эпоху позднего Средневековья с вилами были знакомы далеко не все русские земли, либо не везде они фигурировали именно под таким именем. Во всяком случае, в этнографический период подобная ситуация наблюдалась с русалками, характерные особенности которых на Русском Севере воплощались в образе водяниц.[358] Впоследствии же название вил, утратив связь с образом, могло быть забыто повсеместно.

Несколько менее проблематична фигура Мокоши. На Украине ее помнили до середины XIX в., а в Новгородской и Вологодской губерниях почитают и ныне под именем мокоша, мокуша или мокруха[359] Не обладай исследователи этими фактами, упоминание Мокоши в древнерусских поучениях и требниках, наверное, тоже рассматривалось бы некоторыми из них исключительно как книжный штамп, не имеющий отношения к народным верованиям.

Слово «мокошь», вопреки утверждению некоторых исследователей, некритично принятому нами при подготовке диссертации,[360] известно на территории расселения не только восточных, но и южных и западных славян. А. Ф. Журавлев выявил следующие его формы и значения: новг. мóкуш/мокош (м. р.) – нечистая сила, черт, бранное слово; мoкуша – зловредный человек; яросл. мокошá – привидение; сербо‑хорв. Мокош (м. р) – сверхъестественная сила; чеш. Mokoš (м. р.) – божество влаги; слов. Mokoška – сказочная колдунья. Исходя из лингвистических данных, ученый считает теоним «Мокошь» праславянским.[361] Тем не менее периодически высказывается мнение о неславянском происхождении обозначаемой им богини.[362]

Впервые Мокошь упоминается в летописи под 980 г. среди идолов Владимирова пантеона.[363] Характерно, что в списке «Слова о начальстве Русской земли» из Румянцевского музея именно она оказалась выделена среди других кумиров: «и приехав Владимир князь сокруши идолы Мокошь и прочий».[364] Появление такого текста в XVI в. довольно красноречиво, поскольку говорит о потребности составителя показать, что и этот идол был отвергнут предками в момент крещения. А такая потребность могла возникнуть лишь в том случае, если почитание Мокоши было реальной проблемой.[365]

Имя Мокоши обычно объясняют связью со смертью, сексуальными отношениями и прядением.[366] Н. И. Зубов также предполагает, что, называя Мокошь «дивой», автор Софийского списка Слова св. Григория сопоставлял ее с античными богинями‑матерями.[367]В XIX в. ей повсеместно поклонялись во второй половине февраля как имевшей дело «с овцеводством, шерстью, пряжей и вообще собственно с бабьим хозяйством – и даже их собственными косами».[368]

Связь этого персонажа с овцеводством, возможно, объясняет, почему в Хронике М. Стрыйковского (гл. 4, кн. 4) на третьем месте в пантеоне назван «Мокос бог скотов».[369] Существование мужской формы теонима вполне согласуется с наблюдениями А. Ф. Журавлева, который, правда, считает ее вторичной.[370] Т. А. Бернштам, безосновательно отвергнув женскую ипостась одного из фигурантов древнерусского пантеона, подтверждаемую данными этнографии, считает, что Мокос воплощался в образе вола.[371] На наш взгляд, очевидно, что имя и эпитет упомянутого польским хронистом божества являются производными от летописных Волоса и Мокоши, хотя само их совмещение достаточно интересно и достойно изучения.

В этнографических материалах зафиксированы домашние приношения рассматриваемой богине в виде клоков овечьей шерсти. Олонецкая же мокоша может выстричь немного волос и у хозяев.[372](Не исключено, что именно это поверье отразилось в Служебнике конца XVI в., сохранившем вопрос: «Или власы на своей главе стригла?».[373]) Неизвестно, какие именно требы приносили Мокоши в рассматриваемый нами период, но сельский номоканунец XVI в. все еще предлагал духовникам спрашивать своих дочерей: «Не ходила ли еси к Макоши».[374] Следовательно, в те времена ей покланялись вне дома, что противоречит выводу Н. И. Зубова о домашнем культе Мокоши и вил.[375]

Предметом особого внимания исследователей всегда являлись Род и роженицы. По утверждению И. И. Срезневского, посвятившего им специальную работу, вера в рожениц, как в двух или трех невидимых сестер, помогающих при родах, дающих судьбу новорожденному и плетущих нить жизни, существовала у всех европейских народов. Поэтому ученый отказывался считать поклонение им заимствованием у юго‑западных славян, эллинов или египтян, как делали это составители древнерусских поучений.[376]

Оценки И. И. Срезневского долгое время господствовали в науке. Правда, отдельные авторы высказывали мнение о связи Рода и рожениц с культом предков или почитанием земли,[377] либо о позднем воплощении в них идеи судьбы и счастья, заимствованной из византийской культуры.[378] При этом педставитель последнего взгляда В. Я. Петрухин полагает, что в Средневековье функции духов судьбы оказались перенесены на Богородицу и святых.[379]

В последние годы появилась точка зрения, вообще отрицающая существование таких божеств в русском язычестве. В частности, Н. И. Зубов видит в роженицах обычных женщин и богинь‑матерей иных религиозных традиций, в том числе христианства, а в Роде – эпитет Перуна или новорожденного. Осуждение их почитания в церковной литературе он объясняет потребностями борьбы не с языческими обычаями Руси, к которым эти персонажи не имели никакого отношения, а с несторианской ересью, приложившей античные культы богинь‑рожениц и их потомков к Богородице и Христу.[380]

Позиция украинского исследователя представляется нам не вполне оправданной, поскольку основывается лишь на одной стороне поднимавшейся древнерусскими книжниками проблемы – на хулении центральных персонажей христианства, низведении их на уровень обычных людей. Она не объясняет, почему несторианское учение нашло столь благодатную почву не только среди духовенства, воспроизводившего отвергнутый много веков назад обряд, но и среди русского простонародья. Не случайно ведь вопросы о трапезах Роду и роженицам были составной частью вопросов о молении женщин бесам и идолам.

Преимущественно множественная форма слова «роженицы» в памятниках также не позволяет отождествить их с Богородицей. Доводы Н. И. Зубова, будто таким образом отражалась идея языческого многобожия и наличие богинь‑матерей у многих народов, не выдерживают критики.[381] В этом случае пришлось бы предположить, что исповедники спрашивали своих духовных дочерей о поклонении божествам других религиозных традиций.

Кроме того, в специально посвященном рожаничному культу Слове св. Исайи, которое практически без изменений воспроизводилось вплоть до XVII в., Род и рожаницы прямо названы «кумирами суетными».[382] Подобное определение в отношении Христа и Богородицы в устах церковного автора выглядело бы по меньшей мере кощунственным. Значит, дело вовсе не в них, тем более, что начало идольских трапез Софийский список Слова св. Григория относит еще к языческой эпохе: «Словене начали тряпезу ставити роду и рожаницам переже Перуна бога их… Сего же не могут ся лишити, наченше в поганьстве, даже и доселе, проклятаго того ставления, вторыя тряпезы роду и рожаницам». А уж потом, «по святем крещении череву работай Попове уставиша трепарь прикладати Рождества Богородици к рожаничьне тряпезе отклады деючи».[383] Таким образом, книжник настаивает на древности обычая, на его связи с языческим прошлым славян и осуждает трапезы независимо от критики священников, пытавшихся получить мзду за совершение неканонического обряда.

Рожаничный культ, судя по всему, имел очень глубокие корни в русской жизни. Именно поэтому он отразился в столь большом количестве поучений, согласно которым мирянки приносили роженицам обильные жертвы: ставили трапезы в виде кутьи и караваев, «наполняюще черпания бесом», или подносили «хлебы и сиры и мед», резали кур.[384] В. Я. Петрухин даже пришел к выводу, что книжник ставил Рода и рожениц в центр реконструкции язычества именно потому, что сохранялась трапеза им.[385]

Сам состав этой трапезы достаточно показателен. Куры, как известно, являлись символом брака и плодородия, благодаря чему использовались во многих календарных и семейных обрядах для обеспечения плодовитости людей, скота и земли. Жертвоприношение кур совершалось в том числе недавно родившими женщинами в ходе обряда троецеплятницы, подробное описание которого сохранилось в отчете из Вятской епархии от 15 мая 1739 г. По показаниям посадских жен Хлынова, «в Рождества пресвятые Богородицы надлежит им по обещаниям при рождении младенцов куретнице приносить и употреблять только одними женами, а мужескому полу и девкам грех и не годится им есть. И оставшиеся кости относят в воду, а перья и черева тако и зарывают в землю, а протчая показали, что бросают и в воду – якобы за святыя кости и перья и черева почитали».[386]

Продуцирующее назначение имели и другие яства. В частности, хлеб и сыр подносили во время белорусского ляльника девушке, иполнявшей роль дарительницы урожая, а в день первого выгона скота (на св. Юрия) – пастуху, чтобы обеспечить хорошие удои и приплод телят. Для хорошего урожая льна в некоторых местах Белоруссии совершалась женская трапеза в поле с сыром и яйцами на день св. Петра. При сборе урожая хлеб и сыр клали на первый срезанный пучок ржи для легкой жатвы или в дожинковую «бороду», а по окончании работ съедали их всей семьей; либо хозяин встречал возвращавшихся с поля жниц сыром, хлебом‑солью и водкой. Этнографы отмечают также связь створоженного молока с потомством. Не случайно один из ритуалов нижегородской свадебной обрядности, предполагающий подношение молодыми выпивки гостям, называется «сыр молить». А в вятских говорах сыром называется хлеб, который жених и невеста везут на венчание в церковь.[387] Все это заставило Э. М. Зайковского сделать вывод о том, что сыр выступал в обрядах символом новой жизни, и сопоставить его подношения с трапезой Роду и роженицам церковной литературы.[388]

Приношения употреблялись самими жертвователями с пением в древности бесовских песен, а затем христианского тропаря Богородицы. Поскольку авторы поучений ссылаются на правила Лаодикийского собора, запретившего совершать в храме любые пиры, а не Трулльского, выступавшего против почитания Богородицы как роженицы,[389] можно предположить, что на Руси продукты для рожаничной трапезы реально вносились в церковь. При этом духовенство понимало, что хотя трапеза была дополнительной к признанной церковью кутье, но посвящали ее Роду и роженицам.[390] Поэтому худой номоканунец конца XVI в. по‑прежнему предписывал: «Аще кто крестит вторую трапезу роду и роженицам трепарем святыя Богородица, и то ясть и пиет, да будет проклят».[391]

Подобное соединение имени Богородицы с кумирским богослужением возникло, по мнению В. И. Чичерова, из‑за того, что в сознании народных масс произошло отождествление богоматери с древними языческими божествами – воплощениями образа рождающей земли и продолжающей род женщины, в результате чего поклонение им проводилось как обряд почитания Богородицы.[392]Данное утверждение требует уточнения, поскольку обычай исполнения богородичного тропаря, как справедливо отмечает Н. И. Зубов, изначально был установлен духовенством, тогда как сама трапеза восходила к древнему языческому родинному циклу.[393] Поэтому она могла быть двух видов – по поводу завершения обычных родов и в связи с празднованием рождения Христа.

Первый вариант, вероятно, просматривается в сообщении Румянцевского сборника XVIII в. о том, что «бабы каши варят на собрание рожаницам». С. Смирнов увидел в этом действии акт жертвоприношения древним богиням‑покровительницам деторождения, от которых зависела судьба новорожденных.[394] Согласно европейским этнографическим исследованиям и данным русских кормчих, такое жертвоприношение совершалось в ближайшие дни после родов для того, чтобы вызванные обрядом богини предсказали будущее младенца.[395]

На наш взгляд, на Руси «собрание рожаницам» представляло собой совместную трапезу способных к продолжению рода женщин – ведь все они в прошлом, настоящем или будущем являлись роженицами. Их соприкосновение с реальной родильницей, приношение ей пищи с последующими ответными дарами воспринималось как вид симпатической и продуцирующей магии, способствующей скорейшему появлению новых зародышей у всех участниц сборища, в том числе у самой роженицы. Той же цели служил и кулинарный символ, вокруг которого разворачивалось действо – у финнов, например, первую кашу для роженицы варила повитуха, «замешивая» веретеном или рыбным поплавком пол будущего ребенка.[396] Именно поэтому каша как ритуальная пища присутствовала и в других продуцирующих обрядах, например, в кормлении молодых на свадьбе, о чем сообщает Чин свадебный XVII в.[397]

Продуцирующее назначение коллективной трапезы хорошо видно на примере обычая, зафиксированного в Болгарии. Здесь повитуха сразу после родов окуривает роженицу, младенца и молодиц и преломляет обрядовый хлеб со словами: «Ну, святая Богородица, у кого нет – пусть будет, а у кого есть – пусть повторится». Кроме того, в тот же или на следующий день месится тесто для обрядового богородичного пирога.[398] Таким образом, болгарский обряд включает и собрание рожениц с совместной трапезой, и благодарственное приношение Богородице как покровительнице деторождения. Порядок действий показывает, какие из них первичные и центральные в данном обряде.

Аналогичная ситуации наблюдается и у восточных славян. В России женщины, как правило, близкие роженице по возрасту, посещают ее с приносами (пирогами и другой едой или деньгами) либо сразу после родов, либо в ближайшие дни, причем могут делать это как вместе, так и по отдельности. Проведывания роженицы воспринимаются как взаимопомощь. Но весьма показательна вологодская поговорка, подчеркивающая степень их обязательности: «Богу не молись, а роженицу прихоть». Интересно, что родинные обряды центральных и южных районов России обязательно включают приготовление и распределение повитухой каши между всеми участницами этих действий ради обеспечения здоровья не только для них, но и для всего живого. На Севере совместную трапезу приурочивают к крестинам, причем во время приготовления обеда женщины отпускают шутки в адрес недавно поженившихся пар для стимуляции уже именно их плодородия.[399]

Вместе с тем, по замечанию, А. К. Байбурина, вареные зерна были символом «распределения совокупной доли, принадлежащей женщинам. Роженица обретала свою долю жизненных сил и благ, что, собственно, являлось основным условием перехода молодой в группу взрослых (имеющих детей) женщин», а потому «при первых родах каша была обязательной».[400] Этот автор подчеркнул, что, по этнографическим данным, указанное блюдо используется не только на родинах, крестинах, свадьбе, но всякий раз, когда возникает необходимость символического перераспределения жизненных благ и ценностей – своего рода потлач.[401] Не случайно все участницы русского родинного обряда, кроме самой роженицы, должны выкупать кашу у повитухи.[402] В свете данных наблюдений мы должны признать ошибочным высказанное нами в одной из статей мнение об исключительно продуцирующем значении родинной и свадебной каши.[403] И уж тем более не продуцирующую, а перераспределительную функцию имело отмеченное в послании новгородского архиепископа Геннадия принесение каши учителем ученику после каждой ступени обучения.[404]

Вареные зерна были обязательным элементом и другого связанного с родами обряда. Согласно этнографическим источникам, он именовался «бабьи каши» и ежегодно проводился 26–27 декабря. «Бабьи каши» были приурочены к христианскому Рождеству и представляли собою праздник повивальных бабок и родивших в прошедшем году женщин. Существенно, что в Архангельской и Вологодской губерниях первый день Рождества воспринимали как сугубо женский, поэтому посещение церкви девушками в этот день считалось предосудительным – они ведь еще не были роженицами. Женщины же служили до начала обедни общий молебен перед иконой «Блаженное чрево», праздник которой приходился на 26 декабря, а затем роженицы приглашали к себе повитух и угощали их специально приготовленной кашей.[405] Именно эту традицию имел в виду автор вопроса из требника XVI в.: «Или каши варила во Христове Рождестве?»[406] (возможно, к этому событию, а не к конкретным родам, относится и сообщение Румянцевского сборника).

В тот же день, согласно этнографическим данным, во многих местах по старому обычаю русские женщины ходили с пирогами к родильницам, а в юго‑западной Руси несли пироги в церковь. Это называлось «ходить на родины до Богородицы». Тем самым мать Христа признавали равной прочим роженицам. Киевский митрополит Михаил, отзываясь на осуждающую энциклику константинопольского патриарха Иеремии, писал по этому поводу в 1590 г.: «И тыж, назавтрие Рождества Христова носят пироги до церквей, мнят в честь Богородицы полы навежаючи, еже есть великое несчестие и наука нечестивых еретик. Девая бо Богородица, паче слова и разума нетленно и несказанно роди».[407] Родившая же женщина, напротив, была для церкви символом нечистоты. А потому ставить их на одну доску представлялось служителям православия недопустимым кощунством и еретичеством.

Однако для мирянок Богородица оставалась такой же матерью, как и они сами, и, следовательно, должна была получать свою долю наравне с другими роженицами. Поэтому в XVI в. не только на украинской территории, но и в Московии сохранялся отвергнутый еще Трульским собором 690–691 гг. обычай принесения Богоматери мучных изделий как символа последа. В августовской книге Великих Четьих Миней отмечена «желя роду и роженицам по рождестве в пнед муку варити св. Богородици, а роду примолвливающе».[408]Текст однозначно свидетельствует о приуроченности обычая к Рождеству, а вовсе не к Успению девы Марии, как ошибочно решил В. Я. Петрухин,[409] но его связь с Рождеством Богородицы, которую предполагают некоторые исследователи, не исключена.[410]

Хотя, подобно Н. И. Зубову и В. Я. Петрухину,[411] мы считаем, что в роженицах следует видеть обычных женщин, это не отменяет реальности существования их культа, нашедшего отражение в поучениях и требниках. Особенности проведения совместных трапез указывают, что они основывались на языческом миропонимании, согласно которому активность любой твари Божией можно стимулировать путем совершения специальных ритуалов. Противопоставление поклонения твари почитанию творца, вопреки мнению Н. И. Зубова, прослеживается и в церковных поучениях против рожениц.[412]

Вместе с тем то, что церковная литература называет рожениц идолами и бесами позволяет думать, что одновременно происходила и персонификация функций, имевших отношение к продолжению рода. Именно поэтому в средневековых русских Азбуковниках роженицы оказались связаны с определяющими судьбу новорожденного небесными телами.[413] Недаром в поздних заговорах встречается мотив трех звезд, которые могут заменять три девицы с именами Мария, Анастасия и Варвара или Варвара, Анастасия и Параскева. Интересно, что болгарские покровительницы судьбы, орисницы, также соотносились с Богородицей и с двумя сестрами – св. Петкой и св. Неделей, т. е. с Пятницей и Анастасией. По наблюдению B. Я. Петрухина, Параскева, Настасья и Варвара совсем не случайно воспроизводятся и в русском заговоре над младенцем как охраняющие его Божьи матери. Двух первых считали покровительницами рожениц, а Варваре даже варили специальные каши.[414] (Не те ли, которые осуждались церковью?)

Нет необходимости объяснять подобные верования византийским влиянием. Раз идея получила развитие в народном фольклоре, значит, она соответствовала местной картине мира. К тому же русская мифология показывает возможность передачи информации о судьбе и через обычных женщин, причем именно в связи с собранием рожениц. Согласно вологодской быличке, когда одна женщина по научению банного духа отправилась с подарками к роженицам, она увидела в четырех банях детей, положение которых банный объяснил их судьбой: лежащий на полке умрет своей смертью, с веревкой – удавится, на пистолете – будет убит, а плавающий в корыте с водой – утонет.[415] Возможно, именно о таких предсказаниях автор худого номоканунца конца XVI в. писал: «Несть достойно… родству чясти наряцати…».[416]

Говоря о роженицах, мы оставили без внимания тот факт, что обычно они упоминаются в церковной литературе вместе с Родом. Свидетельства о Роде весьма скупы, а мнения ученых очень разноплановы. Так, например, для Л. С. Клейна Род является представителем низшей демонологии греческого происхождения или одним из имен Перуна, а для Н. И. Зубова – самим Перуном или новорожденным. Н. И. Костомаров видит в нем воплощение судьбы, а Б. А. Успенский отождествляет с Волосом Владимирова пантеона. С точки же зрения Б. А. Рыбакова это главный из древних славянских богов, символический образ Вселенной, ее творец.[417]

Никаких оснований для отождествления Рода с Перуном или другими древними богами славян мы не находим, тем более, что, как уже отмечалось, в Слове св. Григория его культ относится к до‑перуновым временам. Отсылки к греческим или ближневосточным верованиям также представляются малоперспективными, поскольку базируются исключительно на использовании слова «род» при переводе понятий судьбы и счастья [418] и на сходстве представлений разных народов о богинях‑матерях и их детях.

В свете нашего толкования рожениц как женщин детородного возраста и учитывая преимущественное упоминание Рода вместе с роженицами, таковым следует считать прежде всего младенца. Ведь наряду с матерью и другими женщинами он действительно центральный персонаж описанных этнографами родинных и крестинных обрядов с трапезой. И его счастье и судьба действительно ставились народом в зависимость от обстоятельств рождения и правильности проведения ритуалов, обеспечивавших включение новорожденного в социум, получение им своей доли блага и горя. В Кадниковском уезде Вологодской губернии, например, считали, что «на родах судьба написана».[419] В подобном контексте понятна и персонификация судьбы именно в роженицах, которые эти роды осуществляли, и использование термина «род» для передачи иноязычных понятий судьбы и счастья.

Вместе с тем в русском языке слово «род» издревле употребляется для передачи представлений о кровнородственном коллективе, способном к самовоспроизводству. Персонификацию этих представлений, на наш взгляд, можно обнаружить в сообщении Минеи о примолвливании Роду печеных приносов для Богородицы.[420] И совершенно отчетливо подобная персонификация прослеживается в статье «О вдуновении духа в человека» из рукописи, составленной на рубеже XV–XVI вв. Автор фрагмента утверждал: «То ти не Род, седя на воздусе мечеть на землю груды и в том ражаются дети, и паки анггели вдымаеть душю, или паки иному от человек или от ангел суд бог предасть, сице бо неции еретици глаголють от книг срачиньских и от проклятых болгар… всем бо есть творец Бог, а не род».[421]

Л. С. Клейн полагает, что процитированный текст характеризует Рода лишь как еретическое воплощение зачатия и как небожителя.[422] По мнению же Н. И. Зубова, изображение Рода в данном отрывке является отсылкой к образу Саваофа во Второй Книге Царств (22: 11–15), где он летит на крыльях ветра, воссев на херувимах, чтобы поразить стрелами и молнией врагов царя Давида. Этот ученый считает, что сидящий «на воздусе» Род не отражает языческих реалий, поскольку атрибуты творца приписаны ему антитезно, и что в статье видны следы дискуссии с богомильской ересью, согласно которой в творении человека принимал участие Сатана.[423]

Хотя полемика с богомильством в рассматриваемом памятнике действительно прослеживается, но к осуждению веры в Рода как творца детей, она отношения не имеет. Суть статьи состоит в объяснении разницы между телесным и духовным началом человека, поскольку «малу семени впадъшу в чрево матернее», и без Божией мудрости плод не мог бы вырасти и выжить в утробе. То есть «груды» Рода явно сопоставляются с семенем. Это заставляет согласиться с предположением Б. А. Рыбакова о связи Рода с изображениями фаллоса,[424] которые, как было показано в разделе о браке, использовались на свадьбах в качестве символов плодородия. Что же касается возможного перенесения на Рода характеристик Саваофа, то это никак не отрицает наличия представлений о нем как о небожителе и покровителе чадородия.

Поскольку Роду приписывалась ответственность за детородное семя, в нем, вопреки мнению В. Я. Петрухина и С. М. Толстой,[425]можно видеть предка родившихся из этого семени младенцев. В данном контексте становится понятно, почему бесовская трапеза приносилась и Роду, и роженицам – они в одинаковой мере отвечали за воспроизведение потомства и являлись предками (в широком смысле слова), от которых зависело будущее соответствующей группы людей. Именно так воспринимали их и Н. Я. Гальковский, B. Й. Мансикка и Б. А.Успенский.[426]

Следует отметить, что способы и цели общения с предками не ограничивались потребностями продолжения рода. Они очень хорошо представлены в наших источниках и показывают значительную степень приверженности языческим традициям, например, в исполнении похоронных и поминальных ритуалов, которые будут подробно рассмотрены в следующей главе. Здесь же следует остановиться еще на нескольких сюжетах, связанных с идолопоклонством, в том числе нового образца.

Старые и новые «боги»

На один из новых видов идолопоклонства обратил внимание Б. А. Успенский: «Весьма знаменательно, что когда в 1540 г. в Псков привезли резные образа св. Николая и св. Параскевы Пятницы, то народ усмотрел в их почитании „болванное поклонение“, отчего, как сообщает летописец, в людях была большая молва и смущение. По всей вероятности, псковичи опознали в этих образах идолы Волоса и Мокоши; симптоматичным представляется уже то обстоятельство, что эта реакция идет, так сказать, снизу, а не сверху, т. е. со стороны простого народа („простой чади“), а не со стороны духовенства».[427]

Нет необходимости думать, что псковичи отождествили фигуры с какими‑то конкретными древнерусскими идолами. Их смутили не присвоенные каждой имена святых, а объемность, поскольку «во Пскове такие иконы на рези не бывали», и то, что святыни привезли «старцы, переходцы с иныя земли».[428] Летописец не уточняет, из каких именно земель прибыли иконы, поэтому А. А. Панченко даже думает, что здесь следует говорить о западном влиянии.[429] На самом деле изображения могли привезти и из других русских областей. Например, И. Левин обратила внимание, что Василий III подарил иконы двух св. Параскев – отшельницы и мученицы – городу Ржеву, откуда Иван IV затем отослал один из образов в Полоцк для восстановления там православия.[430]

Каково бы ни было происхождение резных икон, подобная активность простонародья по вопросу об их соответствии требованиям христианства могла возникнуть только в том случае, если до сих пор статуарные изображения однозначно ассоциировались с языческими идолами.[431] Видимо, появление объемных изображений христианских святых вызвало опасения, что они изготовлены с нарушением правил. Несоответствие же канону повышало и без того существовавший риск совмещения христианских и языческих представлений. В результате могли возникать новые формы идолопоклонства, в рамках которых функции древних богов сливались с образом православных святых.

Такое совмещение хорошо видно на примере Крестецкого уезда Новгородчины, где перед Первой мировой войной в определенные дни местные жители собирали зерно для приношения стоявшей на жальнике каменной бабе по имени Микола и просили священника служить у нее молебен об урожае и дожде. А. А. Панченко считает, что бабы представляли собой не идолов, а деформированные кресты.[432] Но это не существенно, поскольку имя бабы и отказ священника выполнить просьбу прихожан говорят сами за себя. (Даже если согласиться с предположением ученого, что переосмысление новгородских крестов произошло в XVI–XVII вв. в результате переноса кладбищ на погосты и притока пришлого населения из южных областей,[433] это не меняет сути явления.)

Подобные воззрения были связаны не только со св. Николаем, но и со св. Пятницей, т. е. с христианскими персонажами, изваяния которых в 1540 г. привели в замешательство простых псковичей. И если в той ситуации митрополит Макарий своим авторитетом подтвердил благонадежность образов, то впоследствии они стали смущать и лидеров страны. Поэтому в Петровскую эпоху на резные иконы был наложен запрет, направленный преимущественно против изображений св. Николая.[434] Несмотря на запрет, изваяния Пятницы XVI–XVII вв. сохранились. А. С. Лавров объясняет это тем, что ее культ не попадал в поле зрения церковных властей.[435]Объяснение не слишком удачное, поскольку народные формы почитания этой святой неоднократно становились предметом обсуждения со стороны пастырей. Так, в начале XV в. митрополит Киприан вынужден был давать пояснения о правильном соблюдении дня св. Параскевы‑Пятницы: «…и се ти ведомо буди, яко несть поста в тый день, кроме среды и пятка».[436] И. Левин полагает, что необходимость в таких пояснениях со стороны митрополита‑болгарина могла возникнуть в том случае, если праздник принесли с Балкан и установили на Руси недавно.[437] Учитывая существование пятничных церквей на Руси уже в XII в., трудно предположить, что культ святой несколько веков оставался без развития. Что же касается сходства народного почитания Параскевы русскими, румынами и болгарами, то оно в одинаковой степени может быть объяснено близостью как христианских, так и дохристианских представлений. На наш взгляд, причиной вопроса игумена Афанасия о праздновании дня святой могли стать выявленные нарушения, подобные описанным в Стоглаве.

В 1551 г. собор осудил лжепророков из народа, требовавших от имени св. Пятницы и Анастасии «в среду и в пятницу ручнаго дела не делати, и женам не ткати ни прясти, и платиа не мыти, и каменья не розжжигати».[438] Тем не менее подобная проповедь со ссылкой на покровительниц дней недели сохранялась и позже. Нарушителям запрета, согласно народным поверьям, фиксируемым с начала XVIII в., грозили всевозможные неприятности по воле одной из святых, чаще Пятницы.[439] Причем Неделя или Пятница могли явиться согрешившему, предупреждая его о возможных последствиях неподчинения.[440]

Наблюдения этнографов показывают, что причиной появления мифологических персонажей и причинения ими какого‑либо вреда людям обычно является нарушение ритуальных запретов.[441] Но если в фольклоре блюстителями принятых в обществе норм поведения выступают низшие духи – домовой, банник, леший и др.,[442]то в рамках ритуальной практики ими часто оказывались святые, как это видно и из 21‑го вопроса соборных постановлений. Однако формы восприятия этих святых противоречили учению церкви. А. Н. Веселовский даже высказал мнение, что образы странствующих и угрожающих святых соответствуют скорее иудейскому, нежели христианскому пониманию праздника.[443]

Ссылки прельстителей на авторитет именно Пятницы и Анастасии не были случайностью. И дело здесь вовсе не в том, что изначально они являлись воплощением Страстной пятницы и Светлого Воскресения, как думает И. Левин.[444] Обе святых считались покровительницами прежде всего женских работ, в особенности осенних, связанных с обработкой льна и шерсти,[445] т. е. именно тех, которые запрещались лжепророками. Кроме того, их почитание приходилось на близкие дни церковного календаря: Пятнице праздновали 28 октября, а Анастасии‑Овчарнице – 29, т. е. близко к Дмитровской субботе, когда наши предки прощались до весны со своими умершими родичами (представителями коих и являлись названные святые), пытаясь всячески им угодить. В недельном же цикле св. Анастасия была связана с воскресеньем, которое, по церковным канонам, посвящалось молитве и посещению храма и было запретным для трудовой деятельности. По наблюдению М. В. Корогодиной, в исповедных текстах запрет на работу в воскресные дни появляется как раз во второй половине XVI в.[446] Поэтому упоминание «лживыми пророками» св. Пятницы наряду со св. Анастасией должно было подтвердить справедливость требования отказаться от работ и по пятницам.

Учитывая связь св. Анастасии с днем недели, стоит обратить внимание на свидетельство Софийского списка Слова св. Григория (XV в.) о почитании изображения воскресенья, для которого в памятнике использовано название «неделя»: «…И недели день и кланяются написавше жену в человечьск образ тварь».[447] Н. И. Зубов рассматривает данное сообщение в контексте антирожаничной полемики и считает, что речь в нем идет не об антропоморфном изображении, а о каком‑то написанном еретическом поучении о Богородице как об обычной женщине, хотя и святой. Однако сделанное ученым сопоставление этого фрагмента с текстом о необходимости поклонения Богу в виде Троицы, «а не твари, написаней во образ человечь»,[448] не совсем понятно, так как последний также осуждает поклонение изображению Бога вместо него самого.

Кроме того, «Слово истолковано мудростью от святых апостол и пророк и отец о твари и о дни рекомом неделе» (список XIV в.) недвусмысленно указывает на обычай почитания именно изображения недели. Его автор объяснял, что «не подобает крестьяном кланятис неделе ни целовати ея, зане тварь есть» и что христиане славят трехдневное воскресение, «а не неделю не рече бог о болване, но рече створим человека по образу нашему».[449] В памятнике присутстствуют также справедливо отмеченные Н. И. Зубовым следы полемики с иудейским обычаем празднования субботы,[450] но поклонение изображению недели не имело к ним отношения, поскольку противоречило и ветхозаветным нормам.